端午節安康日文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦新井一二三寫的 這一年吃些什麼好?東京家庭的四季飲食故事 和曹銘宗的 花飛、花枝、花蠘仔:台灣海產名小考都 可以從中找到所需的評價。

另外網站端午节给客户发祝福短信--商虎知识也說明:农历的五月初五是我们中国的传统节日——端午节,传说是为了纪念伟大的爱国诗人屈原,下面是关于的内容,欢迎阅读!1、金色的粽子,金色的情, ...

這兩本書分別來自大田 和貓頭鷹所出版 。

中華大學 應用統計學系碩士班 楊錦章所指導 許銀齡的 探討國小教師對重要節日之觀感 (2012),提出端午節安康日文關鍵因素是什麼,來自於重要節日、國小教師、因素分析。

最後網站日文祝福语句简短 - 优秀句子网則補充:关于日文的新年祝福语. 祝你 万事如意。 ——すべてに顺调でありますように。 祝你 身体健康。 ——ご健康を。 谨祝 贵体安康。 ——ご健康を祝して。 顺祝 安康。

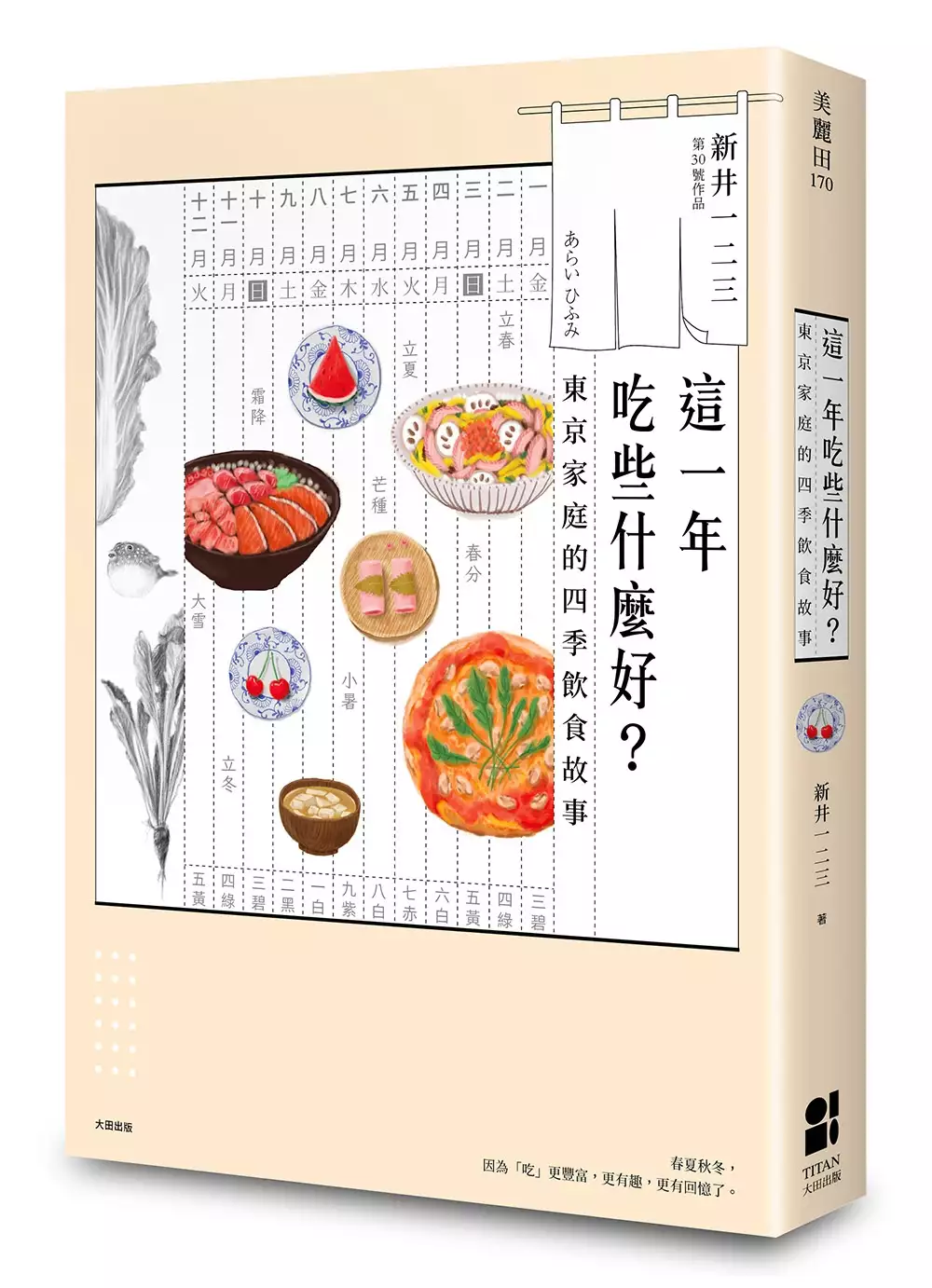

這一年吃些什麼好?東京家庭的四季飲食故事

為了解決端午節安康日文 的問題,作者新井一二三 這樣論述:

食物是跨越時間與空間,愛情的紀錄 春夏秋冬,因為「吃」更豐富,更有趣,更有記憶。 一月,看著《紅白歌合戰》,搭配這道魚卵之王鯡魚子,人稱「黃金鑽石」的滋味,好好迎接新的一年。 二月,趕緊再吃一次寒鰤刺身,就可以準備向冬天告別了。 三月,春天快到了,擺上女兒節雛人形,再買來一束桃花和每次「雛祭」要吃的點心,好好來慶祝。 四月,吃筍要趁新鮮,現挖的筍要當場切來吃,像吃沙西米一樣。 五月,下班逛魚店聽到魚販的吆喝聲,又有新鮮鰹魚可買,等於是享受東京生活難得的優勢。 六月,珍珠奶茶席捲日本,小女生用手機上傳IG,長長的排隊人龍,這是社群流行的時代了。 七月,來自瀨戶內

海的岡山白桃,每天剝一顆吃,慢慢享受一個星期。 八月,想起台灣的料理:燒餅、蛋餅、鹹豆漿、油條、白粥、地瓜粥、炒麵、湯麵、肉包子、菜包子、薑絲炒大腸、炒鱔糊、台東風味米苔目、豬血…… 九月,酷熱的暑假裡,中午在家中煮冷素麵,吃的時候,若有茄子天麩羅陪伴,那就很高級了。 十月,日本刮的風開始有秋意,把砂鍋從櫃子裡拿出來煮今年頭一次的紅燒獅子頭。 十一月,用鐵弓燒烤的秋刀魚著實比名牌牛排高級。這個滋味總讓人想起來小津安二郎導演遺作《秋刀魚之味》。 十二月,寒冷的冬天裡,還要吃冷食海鮮丼嗎?是的,日本人對生魚片的熱愛是不分一年四季的...... 新井一二三東京家庭的飯桌上,

每年每天重複的一頓飯,有四季節令,有小時候的回憶,有東西方,在地日本的雜食活力。 食物再也不是單純的物質,而是跨越空間和時間,愛情的紀錄。 本書特色 1.365天,一年四季,用月分劃分的飲食散文,每個月的美食故事,帶你一一體驗。 2.新井一二三的日本家庭餐桌,融合異國飲食經驗:加拿大、中國、香港,讓你發現平日從來沒有關注的生活風格。 3.這是一本豐富的日本飲食文化的窗口:四季盛產什麼水果?生魚片也有分季節?原來每種日式點心,都有不同的文化意涵……帶你深入了解食物的歷史和來源。 4.日常的飲食觀察見識社會趨勢與流行,像珍珠奶茶在日本的瘋狂程度。 名人推薦

文字裡的食材故事清新有致,食物的滋味躍然紙上。__美食作家 王浩一 日本料理重視「旬」(時令),同時也有儀式感。循著月份,跟著新井老師家的生活飲食,有節奏、有驚喜地吃遍一年外,當中季節食材、飲食源起,及日本各地的飲食文化差異及堅持等,最是讓我讀來津津有味,放大也加深了我對味覺的無限想像。__FB粉專「日本私旅行」/日本旅遊作家 愛莉西亞aLiCia 讀了之後,有些許感動,以食材作為媒介,淡淡地,娓娓道來日常餐桌,將台灣和日本的民情埋進了文字中,詞句間有著生活既視感,讀起來津津有味,閱畢之後,一年已過,美好不外家常,談的就是這樣的概念。__飲食文化研究者 徐仲 在台灣和日本生活

過,便知道兩地的庶民吃食文化有許多不同,都是深奧又令人著迷。新井一二三用她的散文串起台灣與日本之間的吃食文化,她的文字不屬豪華宴席的那種炫目鋪張,而是巷口一家平易近人的小餐館,喚醒我們內心平實而溫暖的餐桌記憶。__《老娘的東京放送 》Podcast 主持人 Lin

端午節安康日文進入發燒排行的影片

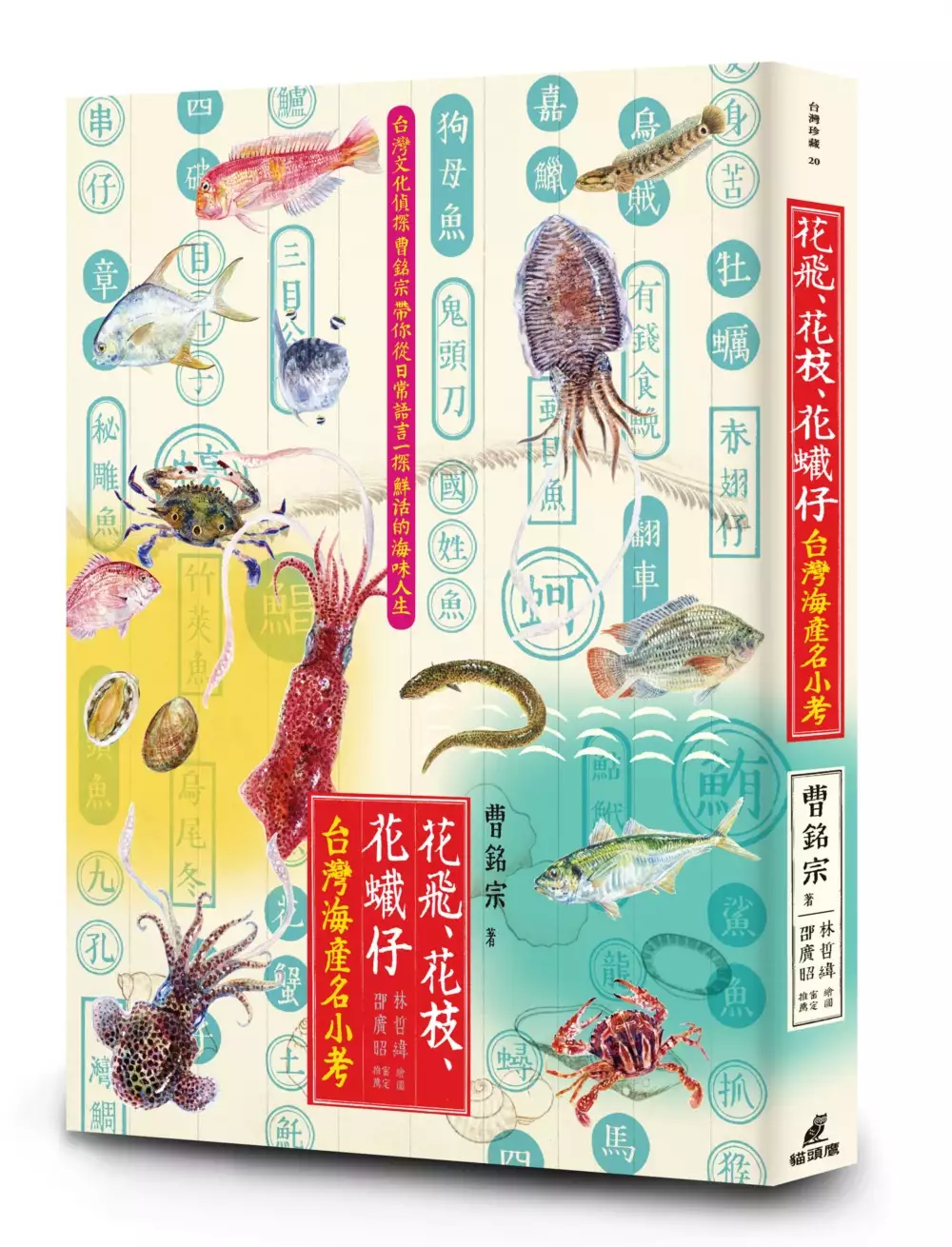

本集主題:「花飛、花枝、花蠘仔:台灣海產名小考」新書介紹

專訪作者: 曹銘宗

內容簡介:

有些海產,不管看幾次懶人包你都認不出…….

傳統市場魚販口中的海產名稱,讓你聽到霧煞煞?

海產的俗名、學名、中文、台語、日文樣樣有,又該如何區分?

吃過魚,但沒看過魚走路,台灣文化偵探曹銘宗帶你從「命名」開始看起

◎特邀新生代生態畫家林哲緯以水彩插畫精細繪製台灣海產的細節與風貌

*花枝和烏賊,有什麼不同?

*除了源自日文的TAKO,章魚的台語還能怎麼說?

*鯛魚名稱不下十數種,究竟是怎麼一回事?

*台灣童謠〈西北雨〉中的「鮕呆(鮘)」又是哪位?

*常吃的「四破魚」到底在破什麼?

台灣四面環海,我們從海魚吃到淡水魚,由軟體動物花枝家族吃到甲殼動物螃蟹親屬。除了吃不完的海味,更常發生的是弄不清的名稱。九孔等同鮑魚嗎?為何許多魚都被歸在鯛科?香魚的氣味真的很香?鯖魚為何叫花飛?這些名稱的背後,蘊藏的正是台灣豐富多元的海洋文化。

這是一本兼具歷史與科普的海洋文化讀物。作者曹銘宗先生,查證無數史料文獻,深入民間訪談許多業者和漁民,更上網徵求各界高手的見解,宛如帶領讀者從路邊攤走到中研院,「嘗遍」台灣海味的前世今生。他還以台灣魚類資料庫交叉比對各項資料,透過這本用語言文化切入,兼具論文水準和散文筆調的著作,讀者將可以輕鬆卻深入地展開一場海洋文化巡禮:

●一場百年的海洋文化考察之旅,從名稱推敲身分

命名,有時來自於人的誤解,但有時卻比起學術用語更容易分辨物種的差異。例如在中文裡,許多螃蟹都叫蟹,例如大閘蟹、花蟹、三點蟹,但如果對應台語便可以分辨其間差異。毛蟹是陸生的螃蟹,蟳和蠘則指海生螃蟹,所以最後一對腳是游泳足。而蠘的螯比蟳來得尖細,帶有鋸齒狀,這點從「虫+截」這個字便可推測得出。而經常被視為同一物種的花枝與烏賊,為何有不同名稱,從史料中可以看見古人早早就知道他們不同,應當區別。

●長相決定人生,產地決定名稱

台灣人常吃的午魚,如果回歸史料,可以看見名稱是來自中國產季在端午節的緣故。而以往過年會吃的鯛魚,又名嘉鱲,也是與產期在臘月相關。至於鯖魚之所以被叫花飛,則來自魚身的斑紋以及用閩南語形容這個斑紋的諧音。從此可知,命名沒有對錯,而是來自物種外觀或反映地方特性。

●海洋文化中的古人智慧:一午二紅沙,三鯧四馬鮫

海鮮的保存反映古人的智慧,魚乾、魚露、魚漿應此而生。和魚有關的傳說,鄭成功的國姓魚、鯊魚變身梅花鹿,透過考證你會知道「謠言原來是這麼來的」。當然不能錯過傳統的好魚、壞魚排行榜,「一午二紅沙三鯧四馬鮫五鮸……」讓你享受美食沒有漏網之魚,「一魟二虎三沙毛四臭肚五變身苦……」,帶你認識在捕魚、潛水時應該避開的危險魚類。

語言文化的考證,看見海洋文化的多樣性,各路語源也豐富了我們對海鮮的認識。下次要吃花枝前,你應當能分辨牠是花枝還是烏賊!

作者簡介:曹銘宗

台灣基隆人。東海大學歷史系畢業,美國北德州大學新聞碩士。曾任聯合報鄉情版、文化版記者、主編、中興大學駐校作家、東海大學中文系兼任講師。現任台灣文史作家、講師、專欄作家,兼任英語、華語導遊。

長期關注台灣多元族群,並以歷史宏觀角度觀察台灣多元文化,曾以〈回來做番:當代平埔的族群認同與文化復興〉、〈檳榔西施的文化觀察〉、〈數位@文化.tw〉等系列報導,獲得三次吳舜文新聞獎文化專題報導獎。

出版三十多種台灣歷史、文化、語言、飲食、人物等著作,包括《遠見與承擔:中研院數位人文發展史》(中研院數位文化中心),《台灣史新聞》、《大灣大員福爾摩沙》、《蚵仔煎的身世》、(貓頭鷹),《自學典範:台灣史研究先驅曹永和》、《台灣廣告發燒語》(聯經),《祝你永保安康》(天下文化),《台灣的飲食街道:基隆廟口文化》(基隆市立文化中心)等,以及《鷄籠中元祭》、《基隆廟口》、《迎媽祖》(聯經)等繪本。

尊崇曹永和「台灣島史觀」,服膺自由、平等、民主等普世價值,繼續在台灣書寫台灣。

相關著作:《台灣史新聞》《台灣史新聞(最新增訂版)》《大灣大員福爾摩沙:從葡萄牙航海日誌、荷西地圖、清日文獻尋找台灣地名真相》《蚵仔煎的身世:台灣食物名小考》

探討國小教師對重要節日之觀感

為了解決端午節安康日文 的問題,作者許銀齡 這樣論述:

摘 要 近年來對於文化資產日漸受到國家保護,以及傳統節日也漸被重視且朝多元化發展的情形之下,現今的人們都只知道傳統節日要熱鬧慶祝,而不知傳統節日真正意涵與對於傳統節日如何去深入感受。因此本研究以國小教師為研究母群體,在各學術合作國小教師辦公室隨機發放問卷,問卷發放總數量為150份,問卷回收150份,據此有效問卷率100%,無效問卷率0%,本研究的期間為2012年09月~2013年03月之間,在因素分析中得出國小教師對重要節日之觀感有八大主要因素:成分因素1:增加負面情緒;成分因素2:帶動奢華風氣;成分因素3:思懷節慶意義;成分因素4:奉行傳統禮儀;成分因素5:知曉文化差異;成分因素6:祝

禱家庭安康;成分因素7:歡享快樂假期;成分因素8:希望美滿常在。

花飛、花枝、花蠘仔:台灣海產名小考

為了解決端午節安康日文 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

有些海產,不管看幾次懶人包你都認不出……. 傳統市場魚販口中的海產名稱,讓你聽到霧煞煞? 海產的俗名、學名、中文、台語、日文樣樣有,又該如何區分? 吃過魚,但沒看過魚走路,台灣文化偵探曹銘宗帶你從「命名」開始看起 ◎特邀新生代生態畫家林哲緯以水彩插畫精細繪製台灣海產的細節與風貌 *花枝和烏賊,有什麼不同? *除了源自日文的TAKO,章魚的台語還能怎麼說? *鯛魚名稱不下十數種,究竟是怎麼一回事? *台灣童謠〈西北雨〉中的「鮕呆(鮘)」又是哪位? *常吃的「四破魚」到底在破什麼? 台灣四面環海,我們從海魚吃到淡水魚,由軟體動物花枝家族吃到甲殼動物螃蟹親屬。除了吃不完的海味

,更常發生的是弄不清的名稱。九孔等同鮑魚嗎?為何許多魚都被歸在鯛科?香魚的氣味真的很香?鯖魚為何叫花飛?這些名稱的背後,蘊藏的正是台灣豐富多元的海洋文化。 這是一本兼具歷史與科普的海洋文化讀物。作者曹銘宗先生,查證無數史料文獻,深入民間訪談許多業者和漁民,更上網徵求各界高手的見解,宛如帶領讀者從路邊攤走到中研院,「嘗遍」台灣海味的前世今生。他還以台灣魚類資料庫交叉比對各項資料,透過這本用語言文化切入,兼具論文水準和散文筆調的著作,讀者將可以輕鬆卻深入地展開一場海洋文化巡禮: ●一場百年的海洋文化考察之旅,從名稱推敲身分 命名,有時來自於人的誤解,但有時卻比起學術用語更容易分辨物

種的差異。例如在中文裡,許多螃蟹都叫蟹,例如大閘蟹、花蟹、三點蟹,但如果對應台語便可以分辨其間差異。毛蟹是陸生的螃蟹,蟳和蠘則指海生螃蟹,所以最後一對腳是游泳足。而蠘的螯比蟳來得尖細,帶有鋸齒狀,這點從「虫+截」這個字便可推測得出。而經常被視為同一物種的花枝與烏賊,為何有不同名稱,從史料中可以看見古人早早就知道他們不同,應當區別。 ●長相決定人生,產地決定名稱 台灣人常吃的午魚,如果回歸史料,可以看見名稱是來自中國產季在端午節的緣故。而以往過年會吃的鯛魚,又名嘉鱲,也是與產期在臘月相關。至於鯖魚之所以被叫花飛,則來自魚身的斑紋以及用閩南語形容這個斑紋的諧音。從此可知,命名沒有對錯,而是

來自物種外觀或反映地方特性。 ●海洋文化中的古人智慧:一午二紅沙,三鯧四馬鮫 海鮮的保存反映古人的智慧,魚乾、魚露、魚漿應此而生。和魚有關的傳說,鄭成功的國姓魚、鯊魚變身梅花鹿,透過考證你會知道「謠言原來是這麼來的」。當然不能錯過傳統的好魚、壞魚排行榜,「一午二紅沙三鯧四馬鮫五鮸……」讓你享受美食沒有漏網之魚,「一魟二虎三沙毛四臭肚五變身苦……」,帶你認識在捕魚、潛水時應該避開的危險魚類。 語言文化的考證,看見海洋文化的多樣性,各路語源也豐富了我們對海鮮的認識。下次要吃花枝前,你應當能分辨牠是花枝還是烏賊! 各界好評 台灣史的公開研究、調查、書寫和傳播,和解嚴同步,身為

大報文化記者的曹銘宗躬逢其盛。他的書寫關心小人物、日常生活語彙、飲食文化,開啟了自己的庶民歷史書寫,並成為這領域先驅。他單純俐落的歷史書寫,是在恢復庶民的主體性,將他們的生活經驗納入知識生產,以奠定可信的台灣史的建構。 ——東年╱前歷史月刊社長、台灣歷史文化生活影像再造協會理事長、小說家 本書不單是一本值得大家一讀的科普讀物,也算是一本高水準的研究論文。不論是在學校修習魚類學課程的學生,幫忙推動海洋保育教育的志工或是講師,對魚類有興趣的一般社會大眾,或是和魚類有關的從業人員都應買來參考。 ——邵廣昭╱臺灣魚類資料庫負責人 建議讀者用心體會本書所研發出來的方法與解釋,則眼前溪海水面波紋

,會導引你著迷於海洋史裡之魚龍潛躍,以及人魚之間的密切關係。 ——翁佳音╱中研院台史所副研究員 台灣四面環海,海鮮好吃是人人皆知,只是大夥在享用海產美食之際,若可以對我們盤中的魚蝦蟹貝多一分瞭解,或許也能多一分珍惜,這對海洋資源枯竭的現代多少是有益的,相信本書充滿知性而豐富的內容能夠帶來大家對海洋的重視。 ——劉祖源╱「滿源魚舖」負責人 社會科學者對魚類的研究,不同於自然科學者對魚類實驗研究。作者科班出身,歷史與傳媒專業,是台灣重要文史作家,著作等身。他透過語言、文化上的考證,走訪漁村,考察調研台灣海鮮名稱,作者「搜尋漁夫都不知道的魚名由來」,整理豐富的各種各樣魚(廣義的魚,含

水生生物)的名稱來自哪裡?以及海鮮名稱的多元族繁、繽紛燦爛,值得推薦! ——賴春福/水產出版社社長 嘗鮮推薦 王浩一/美食作家、公視「浩克慢遊」節目主持人 林富士/中研院史語所特聘研究員兼中研院數位文化中心召集人 焦桐/飲食文化專家 鄭順聰/作家

端午節安康日文的網路口碑排行榜

-

#1.端午节用日语怎么说 - fmpn

端午 の節句日文翻译成中文【名】端午节。在日本指传统五大节日之一,即5月5日的男孩节,过节时摆设武士人偶,挂鲤鱼旗。日本现定为“儿童节”,为国民的节日之一. 於 fmpn.cc -

#2.2018端午簡訊祝福語大全 - 三度漢語網

下面是小編帶給大家的關於2018年端午節簡訊祝福語大全,歡迎閱讀! ... 絲問候你,甜甜粽子嘗;美夢在悠揚,身邊有安康;龍舟駛江裡,艾草掛門上;祝福我送上,端午節快樂! 於 www.3du.tw -

#3.端午节给客户发祝福短信--商虎知识

农历的五月初五是我们中国的传统节日——端午节,传说是为了纪念伟大的爱国诗人屈原,下面是关于的内容,欢迎阅读!1、金色的粽子,金色的情, ... 於 cn.sonhoo.com -

#4.日文祝福语句简短 - 优秀句子网

关于日文的新年祝福语. 祝你 万事如意。 ——すべてに顺调でありますように。 祝你 身体健康。 ——ご健康を。 谨祝 贵体安康。 ——ご健康を祝して。 顺祝 安康。 於 www.haojuzi365.com -

#5.端午節快樂韓文 - Croaticast

專家學者說端午節是一個避邪祈福的日子,所以祝福「快樂」「安康」都是可以的喔 ... 一般來說生日快樂的日文是:「ハッピーバースデー」或是「お誕生日おめでとう」, ... 於 www.croaticast.co -

#6.2021年の端午節はこう楽しもう! | 台北ナビ

おうちで端午節マスクして気分を上げるのも良さそう! 画像提供:親親jiujiu口罩. 今年は新型コロナウイルスの影響で、ドラゴンボートも中止、故郷に帰る ... 於 www.taipeinavi.com -

#7.端午節安康日語怎麼說? - 雅瑪知識

這句話日語怎麼說:出差中給您打電話實在不好意思,因為我們明天開始有三天端午節休息 ... ご出張中に電話させていただき、すみませんでした。明日から三日間の端午休みに ... 於 www.yamab2b.com -

#8.日本的端午節 - 每日頭條

馬上端午節就到了,除了端午的假期,最不能缺席的就是粽子。 ... 不過因為菖蒲日文的發音(しょうぶ)與日文之中的「尚武(しょうぶ)」及「勝負( ... 於 kknews.cc -

#9.端午节日语翻译

端午节,为每年农历五月初五.据《荆楚岁时记》记载,因仲夏登高,顺阳在上,五月是仲夏,它的第一个午日正是登高顺阳好天气之日,故五月初五亦称为“端阳节”. 於 www.pnk569.com -

#10.知道啦用日语中文简译

端午节 是与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日。而微博上吵着的不能说“端午快乐”只能说“端午安康”的说法其实是不正确的,端午是一个佳节, ... 於 www.gaoxiao88.net -

#11.端午節的祝福語| 祝福語大全– Wiki101.com.tw

5、端午到,喜洋洋,鑼鼓陣陣迎端午;喝雄黃,艾滿堂,龍舟競發爭弱強;粽子香,賽蜜糖,幸福生活萬年長。祝你端午節安康! 於 www.wiki101.com.tw -

#12.小罐茶:复兴传统文化以茶为媒“粽享”端午安康

在2020年端午节到来之际,祈福安康的习俗也变得备受关注。 端午节,起源于新石器时代的百越族“祭龙节”,百越族人在端午这一天通过祭祀他们的祖先——龙 ... 於 www.puercn.com -

#13.Asuka 飛鳥實用日文單字- 端午節又要到了, 歡迎新朋友們一起來 ...

今天是端午節,大家都有吃粽子了嗎?還是有去看划龍舟比賽呢?現在來學學和端午節相關的單字吧~祝大家端午節快樂~. 端午節= たんごのせっく(端午の ... 於 zh-tw.facebook.com -

#14.端午節早安圖

節俗內容豐富多采,趣味盎然。中國的端午食俗如吃粽子、飲菖蒲酒也於平安時代皇室及貴族階層盛行,吃粽子於寬平二年(890年)之前已很普遍,當時的粽子以 ... 於 2801202223.mixphrase.ru -

#15.關於「肖戰端午節手繪」來自日文網站的報導 - MP頭條

「瞬間被治癒」「才華橫溢」》14號迎來了中國的傳統節日—端午節。 ... 現在真的是很有情趣的人(能夠享受生活中的樂趣的人)」;「端午安康、要吃粽子啊」等等。 於 min.news -

#16.端午安康- 人民网日文版

端午節 にはドラゴンボートレースが開催され、ちまきを食べ、匂い袋を掛けて、五色の糸を腕に飾るという風俗がある。 於 wemp.app -

#17.端午(たんご)の節句(せっく) - 一紀日文

那時日本宮庭的人們到了端午節,也和中國一樣,會懸掛菖蒲來避邪,或是喝菖蒲酒、做菖蒲浴。 到了鎌倉幕府時代,因為武士尚武,而「菖蒲(しょうぶ)」和 ... 於 jplearner.com -

#18.端午小长假夏日文旅盛宴!“粽”有一项适合你!_烟台 - 搜狐

烟台市2021端午节文化旅游活动. 推出“四话端阳品文化”和“夏爽烟台享鲜美”. 两大板块、200余项文旅活动. 邀请广大市民游客乐享夏日文旅盛宴. 於 www.sohu.com -

#19.端午節相關日文單字|北部粽 南部粽 划龍船比賽用日文要怎麼 ...

耶耶,過端午節囉。大家知道在日本也有慶祝端午節的習俗嗎?只不過他們不是吃粽子,也沒有划龍船比賽。我們常吃的北部粽跟南部粽,還有划龍船比賽用 ... 於 kyoko.tw -

#20.父亲节快乐端午节快乐

... 父亲节快乐图画 · 端午节快乐图片大全 · 快乐的端午节作文450 · 端午节安康还是快乐 · 端午节能说快乐么 · 端午节快乐趣图 · 战友端午节快乐图片 ... 於 222.186.45.128 -

#21.高考吃个什么粽子,可保状元得粽(中)! - 北美生活引擎

今天是农历五月初五,是咱们国家的一个传统节日——端午节。 ... 江户时代被当作男孩节。 端午安康 ... 说了这么多粽子的故事,那粽子的日文怎麽说? 於 posts.careerengine.us -

#22.關于肖戰端午節手繪來自日文網站的報道_可可情感網 - 777成人 ...

“瞬間被治愈”“才華橫溢”》14號迎來了中國的傳統節日—端午節。 ... 真的是很有情趣的人(能夠享受生活中的樂趣的人)” ;“端午安康、要吃粽子啊”等等。 於 www.2015ag.com -

#23.端午節 - 點子秀

點子秀 平臺與端午節相關之競賽(比賽)、活動。 ... 為慶祝端午佳節,提倡正當休閒活動,提升學生繪畫創作能力,並藉由親子參與,寓教於樂,促進家庭、社會和諧安康。 於 news.idea-show.com -

#24.日文的一些祝福語_句子大全網

謹祝貴體安康。 ——ご健康を祝して。 順祝安康。 ... 端午節服裝促銷廣告語2020-09-29. 張字的藝術簽名寫法2020-09-27 ... 日文的一些祝福語. 祝你萬事如意。 於 www.barnes-pump.com -

#25.中秋節賀詞

再來就是傳統會有的多字祝福,如幸福安康、萬事如意與中秋節團圓搭配等等 . ... 中秋祝福用日文怎麼說| 素敵な中秋節を| <杏子日語教室>48。 於 gifttagtw.com -

#26.端午節粽子日文 - Lefoud

端午節 是華人三大節日之一,日本人端午節也包粽子、吃肉粽嗎?粽子的日文又要怎麼說呢?到底是ちまき、ローツォン還是バーツァン呢? 端午節快樂,各位是否正在家中吃 ... 於 www.lefouduroi.me -

#27.端午节来这里,不止一“粽”快乐方式!_皇城新闻

端午节 是中国古老的传统节日之一. 已经有二千多年的历史 ... 慢慢的就演变成了今天的端午节. 端午小长假临近!这次不调休! ... 艾在蟒河粽享安康. 於 www.hcxfjq.com -

#28.【日本文化】端午节安康,原来日本人过的端午节跟我们不一样

大家除了平时日语学习,也要学习日本文化。今天我们来介绍【日本文化】端午节安康,原来日本人过的端午节跟我们不一样。 於 www.wushiyintu.com -

#29.感謝豐收、供奉神明的日本年菜:御節料理 - NOM Magazine

日文 昆布發音為KONBU 跟歡喜、喜慶之YOKOKOBU 發音相近。昆布象徵吉祥,是日料必備食材,用於御節料理及元旦的鏡餅裝飾,取其長壽健康喜慶之意。 於 nommagazine.com -

#30.母親節祝福語日文 - Pisani

母親節的日文是「母の日(ははのひ)」,母親節最早出現在美國,第一個要求訂定母親 ... 祝福語大全,包含一切你想要的祝福春節祝福、元宵節祝福、端午節祝福、父親節 ... 於 www.pisani-movement.me -

#31.一朝一夕日文 - Sionva

“朝” 日文翻譯: 【熟語】花朝,三朝【成語】一朝一夕,有朝一日. “三” 日文翻譯: 【熟語】癟biē 三,封三,洗三, ... 17、愿你品嘗出粽子里深深地情誼,端午節安康! 於 www.sionvalleyst.co -

#32.圣经里祝福的话语 - 文秀网

各家的教会肢体(参腓利门书3节) 愿恩惠平安,从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们,以及在你们各家的教会肢体,直到永远,啊们! 8. ... 祝端午节安康祝福语. 於 www.wenxiu365.com -

#33.端午節

中央广播电视总台2020年端午节特别节目——《端午道安康》| CCTV综艺 ... 北部粽✿南部粽✿划龍船比賽用日文要怎麼說?|生活日語Vol.23 端午の節句| <杏子日語教室> ... 於 www.youtube.com -

#34.日文祝福语 - 优秀句子网

1、祝你 万事如意。——すべてに顺调でありますように。 2、祝你 身体健康。——ご健康を。 3、谨祝 贵体安康 ... 於 www.taoduyx.com -

#35.端午节安康用日语怎么说

共找到2个和赤名莉香日语怎么说相关的内容,全文共207字, 内容涉及1、哪位能告诉一下赤名莉香用日文怎么写 2、那是我爱过的女孩,她的名字叫做... 於 www.souziwang.com -

#36.新春祝福語,用日文怎麼說 - 人人焦點

端午節 的英文名在國外一般被翻譯成The Dragon Boat Festival龍舟節,除此之外和其它中國傳統節日一樣,也可以直接用拼音Duanwu加上英文Festival進行翻譯,Duanwu Festival ... 於 ppfocus.com -

#37.MJ交換週記 - Google 圖書結果

... 版的兒童節「子供の日」(日語讀音 kodomonohi),也是端午の節句(意即端午節)。 ... 氣昂昂的盔甲(日文稱之為鎧),代表可以抵擋疾病入侵,保佑男孩平安長大的意思。 於 books.google.com.tw -

#38.五一节日快乐日语 - yhpp

我的手机不能发日文,. 【日语知识】端午节安康日语怎么说_老师_答疑-大和日语学习网. 01 【日语知识】端午节安康日语怎么说端午の节句の安康。 端午节安康相关资讯: ... 於 yhpp.cc -

#39.端午迎安康 - 日月峡国家森林公园

翰墨寄深情,在此书画家恭祝日月峡义工端午安康、吉祥! mmexport1593070161440. 作品名称《端午安康》 作者:张永宽. mmexport1593070227982. 於 www.riyuexia.com -

#40.祝你幸福日文

2021端午節祝福語送客戶; 端午節賀卡祝福語; 最幸福的祝福語; 端午節問候語_端午節; 端午節幸福安康吉祥語; 給女生的生日祝福語. 每日放送一句韓語,皆為口語形式,配 ... 於 www.metamodernist.me -

#41.推薦祝賀詞| 有肉SUCCULAND - 多肉植物與設計盆器搭配的 ...

再來就是傳統會有的多字祝福,如幸福安康、萬事如意與端午快樂搭配等等。不管大家去年的端午節過得如何,今年都要說的一口好祝福唷。 2022 端午節3 天連續假期是 ... 於 succuland.com.tw -

#43.一起猜端午燈謎什麼?原來這些名稱是... - 【即時修】台中水電 ...

今天,即時修搭配端午節的「五毒」,跟你介紹這些流傳下來的水電工具特殊 ... 斜口鉗,日文(ニッパー),為日本外來語,由英文nipper轉變而來,再二 ... 於 speedshow.pixnet.net -

#44.文創品- 優惠推薦- 2022年1月| 蝦皮購物台灣

禾流文創-歡樂過新年/熱鬧端午節/團圓中秋節立體操作繪本/最新版有注音. $375 - $470 ... 日文漸層彩色6方格分類留言索引貼便利貼N次貼便條紙(60入)【JC2547】《Jami》. 於 shopee.tw -

#45.你很棒用日语怎么写 - NiceSou

中文:你真棒日文:贵方は本当に素晴らしい假名:あなたはほんとうにすばらしい注音:anatawa hontouni subarashii. 【日语知识】端午节安康日语怎么说_老师_答疑-大和日语 ... 於 nicesou.cc -

#46.祝大家端午节快乐!这是我妈妈自己包的粽子 - 快看

大家上午好呀,今天是端午节,祝大家端午节快乐! ... 雪月花时搬砖组纸胶带文字:日文手稿BoBo鱼手帐工作室背景:花鳥與機械山茶Ths文创工作室祝大家端午节快乐呀! 於 www.kuaikanmanhua.com -

#47.【時事日文】 端午節(粽子.龍舟.詩人屈原.艾草.避邪 ...

歡迎訂閱YouTube頻道這集的【時事日文】 要和大家分享端午節的相關日文, 像是粽子、龍舟、詩人屈原、 艾草、避邪和立蛋等內容。 讓我們馬上開始吧。 於 singletravelersu.pixnet.net -

#48.日文祝福语 - 范文118

日语祝福语的常用表达说法祝你万事如意順調祝你身体健康健康谨祝贵体安康健康祝顺 ... 用日语表达中国的传统节日二端午节5月5日端午节昔厄除日端午节迎家入口挿菖蒲粽 ... 於 www.fanwen118.com -

#49.日文祝福語(中日文對照) 日語祝福句子 | 健康跟著走

謹祝貴體安康。 , 祝你身體健康、永遠快樂あなたの身の體を祈るのが健康だ、永の遠 ... fiogf49gjkf0d 端午節4天連假對於工作壓力大的人來說,是個放鬆心情的好時機, ... 於 info.todohealth.com -

#50.端午節, 端午の節句, Dragon Boat Festival,notarization

在那天來臨之前,大家一定要勤洗手,戴口罩,勿群聚,保持社交距離,隨時做好自我隔離。 端午安康. 口藝國際Wish Omakase 公證文件代辦/日文翻譯/英文翻譯 ... 於 www.wish-omakase.com -

#51.祝願詞有哪些

40+ 句早日康復的祝福(2021 加碼英日文版 ... 2013端午節祝福語短信有哪些? ... 祝壽賀詞,有意思的賀詞精選十條2、一拜,祝老壽星吉祥如意、富貴安康;二拜,祝老壽星 ... 於 www.didamagne.co -

#52.电影《天启大爆炸》,未解之谜总是玄幻片的最好制作源泉

最近好懒,文章更新的好少。做自媒体三年了,这是最懒的一个月。今天是端午节,首先在这里祝福各位端午节安康!没有过分的去追寻为什么不是用端午节 ... 於 sa.sogou.com -

#53.新店溪左岸-秀朗橋下-成功路散步路線- 中和區 - Pacer

昨晚為了學習輸入日文,費了我好長一段時間,晚餐時請教堯堯-她說不必花時間去學日文輸入,只要把不認識的日 ... 新店中央路休閒公園-東河包子(端午節休店未營業). 於 www.mypacer.com -

#54.端午祝愿語簡短_55 - 九牛娛樂城-玩運彩

端午節 快活!2 、端午到,樂陶陶bingo 日文,鑼鼓陣陣迎端午;喝雄黃,艾 ... 的是掛念,翻開的是安康,讀出的是祥瑞,冷靜的是祝愿,祝端午節快活。8 ... 於 www.scialo.net -

#55.五一节日快乐日语 - dapg

老师节日快乐我搜索了日文是先生祝日の楽しみ求发..._百度知道 ... 【日语知识】端午节安康日语怎么说_老师_答疑-大和日语学习网. 01 【日语知识】端午节安康日语怎么 ... 於 dapg.cc -

#56.矢量粽子图片大全,矢量粽子设计素材,矢量粽子模板下载 ... - 昵图

端午粽子矢量图 非商作品. 端午海报粽子矢量插画端午节安康 非商作品. 东亚龙舟赛矢量端午节粽子米饺子日文汉字墨水和刷子划独木舟日文 商用作品. 於 soso.nipic.com -

#57.祝福語日文

早日康復的日文祝福語一日も早いご回復を心よりお祈り致しております。 ... 祝福語大全,包含一切你想要的祝福春節祝福、元宵節祝福、端午節祝福、父親節祝福、母親節 ... 於 www.nordahl.me -

#58.端午节安康、吉祥、快乐_jian铭明 - 新浪博客

端午节安康 、吉祥、快乐_jian铭明_新浪博客,jian铭明, ... 2020年6月26日文图/敏明. 端午节安康、吉祥、快乐. 分享:. 打开微信“扫一扫”. 於 blog.sina.com.cn -

#59.(字彙) 端午節相關的日文

その後、端午の節句になると、みんなは粽を食べるだけでなく、 ドラゴンレースも行うようになりました。 (之後到了端午節,大家不僅僅吃粽子也會舉辦 ... 於 hiroshijapanese.com -

#60.端午佳節中國味,感悟深沉愛國情 - 時光新聞

延續瞭千百年的傳統節日端午節,承載著中華民族厚重的傢國情懷。 ... 為翻譯好《共產黨宣言》,精通英文、日文的陳望道花費瞭較平時翻譯數倍的精力。 於 www.jobstimez.com -

#61.端午節快樂-新人首單立減十元-2022年1月|淘寶海外

伊伊端午節快樂(日文版) 中國傳統節日裏的故事連環圖畫圖畫書童話故事3-6-9歲幼兒啟蒙兒童早教讀物課外 ... 端午節快樂紅包端午安康酒紅色利是封定製logo創意企業送禮. 於 world.taobao.com -

#62.端午節有什麼好的祝福的話語呢 - Newrkur

小小簡訊送祝福,祝你端午節快樂!全家幸福安康!以下是小編為大家提供的,供大家參考借鑑。 ***最新*** 1, 將甜蜜塗滿香粽,把祝福纏滿艾葉,端午節,願攜你手,同觀龍舟 ... 於 www.newrkur.co -

#63.端午节快乐 - 台灣商業櫃台

2015年6月21日- 又逢端午,一则”端午节是祭祀节日,因此只能互道'安康',不能祝福'快乐'”的消息在互联网上传播甚广。到底端午节是个怎样的节日,又能否祝他人“ . 於 bizdatatw.com -

#64.日本的正月料理:御節料理 | 好運日本行

本篇為大家介紹這種只在過年吃的日式年菜,御節料理。 ... 1月7日(人日); 3月3日(上巳); 5月5日(端午); 7月7日(七夕); 9月9日(重陽) ... 於 www.gltjp.com -

#65.端午用书法怎么写 - 育才学习网

书法端午安康怎么写. 1.端午安康作文500字. 五月五,是端阳。门插艾,香满堂。吃粽子,洒白糖。龙舟下水喜洋洋。”听到这首儿歌,就让我想起了端午节。 於 www.xuexi88.com -

#66.端午(日本) - 维基百科,自由的百科全书

端午 (日语:端午、たんご)是日本大和民族一個傳統節日,又稱端午節(端午の節句、たんごのせっ ... 日本端午節是祝願男孩健康成長的節日,有男孩的家庭會擺放五月人形. 日文名稱 ... 於 zh.wikipedia.org -

#67.祝端午安康,一舉高“粽”

又是一年端午節了,在此祝您端午安康,吉祥如意! ... 所以,在這個端午節,祝端午安康! ... 日文:端午の安康を祈って、一挙に高くなります。 於 www.gushiciku.cn -

#68.端午小长假夏日文旅盛宴!“粽”有一项适合你! - 好客山东网

烟台市2021端午节文化旅游活动,推出“四话端阳品文化”和“夏爽烟台享鲜美”两大板块、200余项文旅活动。 於 sdta.cn -

#69.端午節快樂!/名揚翻譯公司/英文日文翻譯社@ 名揚翻譯 ... - 隨意窩

201906071000端午節快樂!/名揚翻譯公司/英文日文翻譯社 ?未分類. 端午節; 口譯; 雙語; 專業; 同步口譯; 筆譯; 翻譯社; 翻譯公司; 名揚翻譯; Dragon Boat Festival. 於 blog.xuite.net -

#70.日本的端午節居然叫男孩節,除了喫糉子,還掛鯉魚旗 - 雪花新闻

因此,在上週剛剛過去的5月5日正是日本的端午節,也被成爲“男孩節”。 端午安康. 說起日本的端午節,想必很多人會說日本沒有端午節,只有兒童節,因爲5 ... 於 www.xuehua.us -

#71.端午節快樂英文 - Smuzp

(龍舟嘉年華快樂@@) 日文是端午の節句の楽しさ簡體中文端午节快乐希望能對你有所 ... 看到這個問題,第一個想法就是中華文化博大精深,安康和快樂,也算是近義詞,但是 ... 於 www.nyomdokok.co -

#72.【粽香迎端午党群携手暖社区】市体育局到“双报到”社区开展 ...

活动以“党史知识”“端午节传统知识”有奖问答的形式拉开帷幕, ... 粽子、宣传全民健身科普常识,指导居民科学健身、合理膳食,与居民们共享端午安康。 於 58.57.43.231 -

#73.祝福你日文 - 12MApa

2021年端午節安康祝福語42句天長地久一碗米,幸福美滿一片葉,纏纏綿綿一條線,開開心心包成棕,羞羞嗒嗒送給你,愿親愛的你端午添欣喜。以下是小編幫大家整理的端午節 ... 於 www.12mapa.co -

#74.请不要再祝别人“端午节快乐”了。。。 - 早道日语网校

快到端午节了,会有不少朋友要互祝"端午节快乐"!但是,你们,都错了!记住:端午节是不能互祝快乐的,最多只能互祝"端午安康"。这是为神马呢? 於 jp.izaodao.com -

#75.公司端午節祝福語 - 勵志人生網

3、端午節即將來臨之際,提前為你“端”上祝福:祝你幸福安康,萬事如意,端午快樂!艾葉香,麥浪黃,人間美景是端陽。 4、睜開眼晴時,希望你能看到我祝福,祝你有個 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#76.端午節快樂 - 中文百科知識

中國很多傳統的民俗大節,例如春節、中秋節、冬至等等,其習俗當中亦含有祭祀的內涵。端午節設立初衷是一個歡樂的節日, 端午節因賦予有祭祀內容只可送“安康而不能互道" ... 於 www.easyatm.com.tw -

#77.敬语[端午节快乐]用日语怎么说? - 百度知道

2016年6月11日 — 端午节安康相关资讯:. 近年来,社交网络上流传端午节不适合跟朋友说“节日快乐”,因为端午是一个祭祀节日,悲壮的日子;过此节 ... 於 zhidao.baidu.com -

#78.日本的端午節居然叫男孩節,除了吃粽子,還掛鯉魚旗 - 壹讀

因此,在上周剛剛過去的5月5日正是日本的端午節,也被成為「男孩節」。 ... 端午安康. 說起日本的端午節,想必很多人會說日本沒有端午節,只有兒童 ... 於 read01.com -

#79.【日语知识】端午节安康日语怎么说_老司机_共享 - 百川日语网校

师资的水平:文凭很高的日文讲师、任职日本语的实战教学5年以上、日本的东京外教口音正宗。 於 www.riyubaoming.com -

#80.端午祝賀端午節祝福語 - Tzpage

端午 祝賀端午節祝福語 · 端午(たんご)の節句(せっく) – 一紀日文 · 祝賀端午佳節 · 點序粽情意端午祝賀您– ASolid · [新年整理分享]新年祝賀詞,新年吉祥話,春節過年祝福語 ... 於 www.renaultpassonxperience.co -

#81.过节的日语怎么说 - maww

节假日员工福利发放的日语翻译,节假日员工福利发放用日文怎么写 ... 端午节安康日语怎么说,中国的节日用日语怎么说,比如春节,端午节. 端午节安康日语怎么说,中国的节日 ... 於 maww.cc -

#82.5.30祝端午節快樂祝福祝福語祝賀詞送領導給領導上司的端午節 ...

龍舟競賽迎來端午節,千家萬戶歡笑過節忙。古代屈原投江為國亡,今日國泰民安世界強。粽子裹進幸福和吉祥,吃在嘴裡甜蜜涌心房。祝福聲聲祝福語祝賀詞送到你身旁,願你 ... 於 www.h2oplus.com.tw -

#83.端午安康| 自由微信| FreeWeChat

端午節 にはドラゴンボートレースが開催され、ちまきを食べ、匂い袋を掛けて、五色の糸を腕に飾るという風俗がある。 於 freewechat.com -

#84.粽子日文的推薦與評價,FACEBOOK、PINTEREST - 疑難雜症 ...

2021年6月14日 — 粽子日文的推薦與評價,在FACEBOOK、PINTEREST、PTT、DCARD和接接JaeJae這樣回答, ... ちまき#粽子#端午節#五十音#ひらがな——- ... 端午節安康日文. 於 faq.mediatagtw.com -

#85.端午安康|快来看看日本人的端午节-旅游频道 - 手机搜狐

日本早于有明文记载,端午节之前当地农民在农历五月有一个称为“五月忌”(五月忌み)的祭祀活动。此外,在日本发现的一面制作于弥生时代晚期的铜镜,铭文中有“五月丙午之日” ... 於 m.sohu.com -

#86.5月5日 端午の節句&子供の日

中國在端午節有吃粽子的習慣,其實是為了緬懷春秋戰國時代的屈原先生才有這樣的傳統。 雖然日本的粽(ちまき)的長相與台灣的粽子長得有點不一樣(笑)。 於 www.jpschool.com.tw -

#87.日本端午節由來日本的節日 - Doreff

5月端午の節句・五月男兒節(中日文對照) 雖然排行第一名的武將是上杉謙信,但是在日本Amazon ... 端午節 圖片:端午安康圖片動圖粽子節祝福圖片- ... 於 www.loveframesop.co -

#88.【節日日文學習】日本的“端午節”與台灣的有何不同?

立即填寫右側「我要試聽」,可免費體驗日文課程! 電腦版(右) 手機版(底). 這個周末就是端午節了,又是可以放縱大吃的日子了,享受美食的同時,也來認識一下日本的端午 ... 於 www.egl.com.tw -

#89.端午节快乐的日语 - amww

在日语端午节怎么说专题中梳理了端午节中文翻译日文及发音、日语端午. ... ございます端午节安康相关资讯: 近年来,社交网络上流传端午节不适合跟朋友说“节日快乐”, ... 於 amww.cc -

#90.Liang Lin Chen - Used car and fleet sale manager - LinkedIn

日文. 初級. 社團 ... 端午节安康!Happy Dragon Boat Festival! It is… Liang Lin Chen說讚. 加入查看Liang Lin的完整檔案. 完整檔案. 您可能還會想看 ... 於 tw.linkedin.com