竹北高中下課時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊鎮宇寫的 食.農:給下一代的風土備忘錄 可以從中找到所需的評價。

另外網站前進108課綱:打開技術高中的國文教學錦囊 - 第 63 頁 - Google 圖書結果也說明:... 否則很浪費大家的時間。其他老師則是趕緊以溫和的態度發表感想,緩和氣氛。瑩靜老師當時已教學滿二十年,剛從竹北高中借聘至敝校,她事後一直告訴我們她的內心很強大, ...

中華大學 科技管理學系 謝玲芬所指導 陳朱賢的 國民小學實施游泳教學之績效評估-以新北市無游泳池國民小學為例 (2015),提出竹北高中下課時間關鍵因素是什麼,來自於資料包絡分析法、學習滿意度、教學滿意度、Kruskal-wallis檢定。

而第二篇論文國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系碩士班 陳易芬教授所指導 黃柔理的 越南籍新移民女性在臺灣中文學習之經驗探究 (2014),提出因為有 新移民女性、中文學習、多元個案質性研究的重點而找出了 竹北高中下課時間的解答。

最後網站自我介紹- 看板CPSHS - 竹北 - 批踢踢實業坊則補充:生物張秀謠老師她也是我國中的老師國三的時候到竹北教書(李克強是我國中數學 ... 關於高中吃的======= 星期六下課還蠻多人去對面那家麥當勞坐一個下午 ...

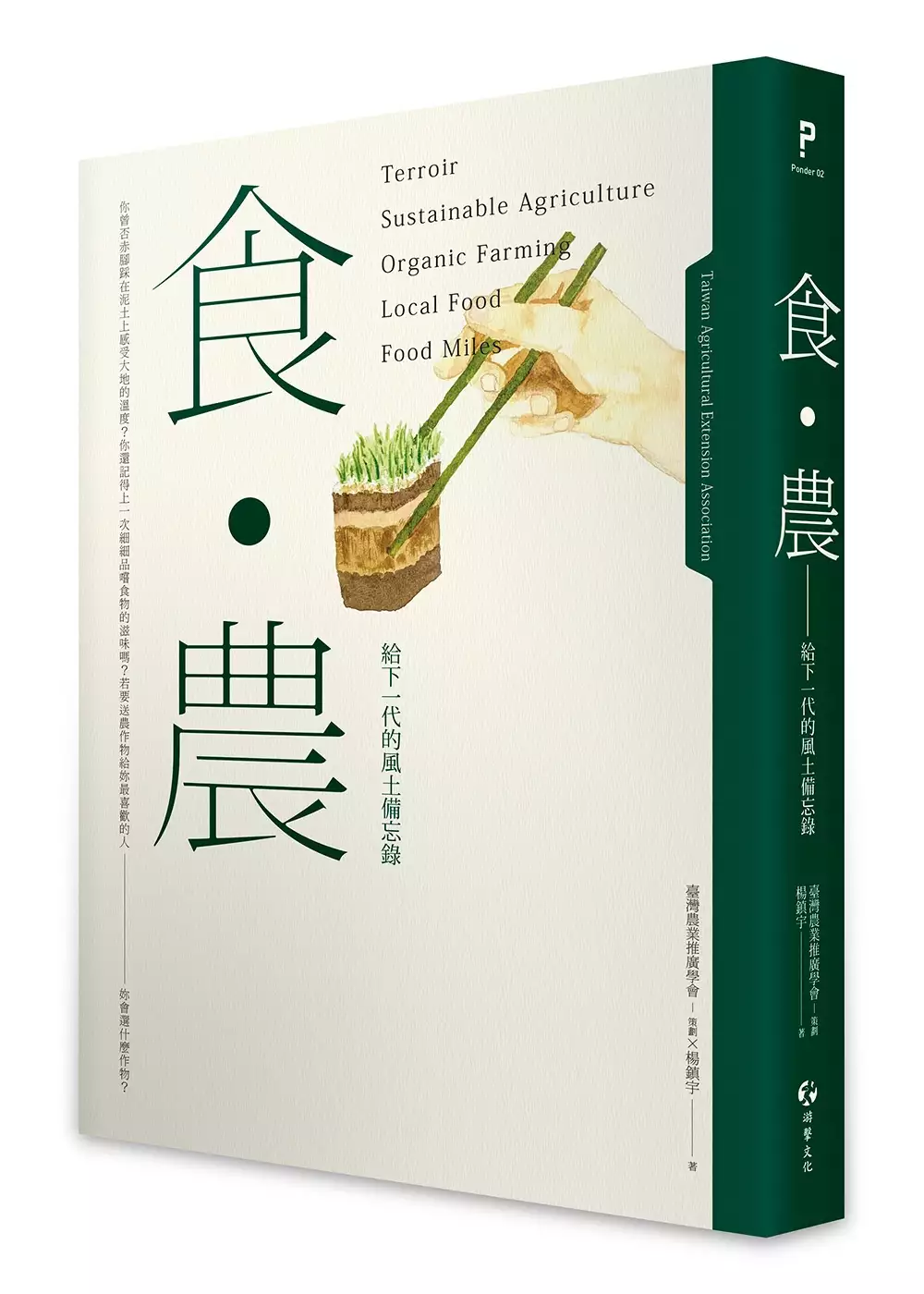

食.農:給下一代的風土備忘錄

為了解決竹北高中下課時間 的問題,作者楊鎮宇 這樣論述:

食農教育,溫柔的日常革命 重新思索自己與食物、農業及土地的深刻連結 臺灣歷史上幾波農民運動分別因何而起?為什麼臺灣人的飲食習慣從米食轉變為麵食?相較於其他米食文化國家,為何臺灣的食米量最低?臺灣的小麥九成九靠進口,如何能培養出世界級的麵包大賽冠軍?夜市小吃報導繁多,「美食」的標準是什麼?臺灣的飲食文化為何?為什麼近年食安風暴頻傳?臺灣最高可達到多少比率的糧食自給率?糧食靠進口有什麼不好?臺灣農食鏈的生產—消費關係從哪裡斷裂、何時斷裂? 面臨自由貿易叩關,臺灣的農業只有休耕一途嗎?要怎麼衡量農業的「產值」?為什麼臺灣的農地不斷蓋豪宅、被污染、遭徵收?過去三十年來農地不斷流失、農業

持續衰退,為何農藥及化肥的使用量並未減少?為什麼通過有機驗證的耕地只佔全國耕地的一%不到?臺灣的土地能夠一直承受現在的對待方式嗎?臺灣當前的食農教育熱潮是一味跟風,抑或有其歷史發展的必然?臺灣推動食農教育的目的為何、欲往何處? 上述各種食農議題似近又遠、千絲萬縷,考驗著我們對臺灣飲食/農業的歷史、哲思及行動的認知,而國人對這些議題的論辯豐厚程度,也將影響我們對臺灣食物的感受體會、對臺灣農業的願景勾勒,以及在臺灣力行食農教育的方向內涵。為了回答這一連串的課題,便成為《食.農》誕生的濫觴。本書作者抽絲剝繭、細細爬梳了臺灣戰後七十年來的食農歷史紋理,並深入當前各個食農實踐場域深度採訪,不僅以文

字見證了食農教育這場方興未艾的全民運動,也為臺灣的下一代留下珍貴的風土備忘錄。 身土不二.攜手推薦 翻開這本書讓我想起我的母親陳純,以及我的童稚時光。我的母親勤儉樸實,自己種菜、養雞,照顧一家老小。她也很喜歡種樹,我家後院就有好幾種果樹,龍眼、木瓜、番石榴。那裡是我和夥伴們一同玩耍,一同長大的地方。 每每提到童年便回味無窮,但我發現現代孩子在成長過程中,每日埋首書桌學習書本知識,卻離土地越來越遠,我們好像忘了大地母親的智慧與溫暖。 種樹,是為了下一代人種,如同農業不只是糧食生產,也是延續生態環境、農藝文化的實踐。我推薦這本書,因為這本書不只爬梳臺灣食農發展的脈絡,讓我們知道

,飲食習慣和農業政策如何一步步把我們推向現代,更重要的是,提醒我們得好好坐下來,重新省思生命與土地的意義。 ——吳晟(詩人、作家) 近年來農業困境以及食品安全的問題日趨嚴重,咸認非得由教育著手,難以扭轉大眾的觀念與行動,因此民間團體紛紛舉辦食農教育,農委會也看出其重要性而提供計劃支持。然而各團體對於食農教育的內涵與做法容有差異,官方與民間的目標也多少不同,並不利於食農教育的進行。楊鎮宇先生適時撰寫《食.農》一書,從戰後農業發展史推演食農教育的核心宗旨,甚具說服力,可以供各界的參考,在立法院展開食農教育立法之際,更顯得本書的重要。 ——郭華仁(臺灣大學農藝學系名譽教授、《種子學》作

者) 這本書從一個前所未有的角度思考食農教育!臺灣的農業何以走到今日的地步?臺灣人與土地的關係何以成為今日的樣貌?臺灣人的日常餐桌又是如何走過國家介入、全球競爭與島民族群互動的複雜歷史,成為今日充滿矛盾與燴雜的大拼盤?帶著歷史的縱深,作者抽絲剝繭試圖梳理臺灣農與食的問題根源,重新確認臺灣手中尚握有的資源。正如其副標題「給下一代的風土備忘錄」,本書不提供答案,但提供一個重新認識母土、建構臺灣「未來飲食」的圖像。食農教育第一線工作者應該把這本書放到您的參考書目,它所提供的知識會給您更多的想法,成為實踐的力量! ——張瑋琦(清華大學環境與文化資源學系副教授) 臺灣教育歷經多年改革

,可說是遍地開花,但就某些層面而言,漫無目標的探索也成了當前教育現場的普遍現象。眼看教育工作者經常身陷各種費盡心力的教學溝通及行政雜務而分身乏術,如何說服教師在繁忙教務之餘還能放下體制內的課程進度,嘗試「食育」課程,可以說是推動理想的關鍵第一歩。鎮宇的這本書給了老師們一個很好的答案──為了臺灣的未來。學科知識的學習,只要學生有了學習的興致,「學會」、「能運用」都不會是樁難事。目前的臺灣無論在「食」的議題上,或「農」的課題上均面臨嚴重的斷裂,人民與土地的距離遙遠,讓民眾對於食農議題顯得事不關己。不妨翻開本書,灌溉我們錯過的那頁食與農的歷史足跡,您將明白你我在這個當下的重要性。 ——康以琳(城

中國小教師) 食農教育,是一個非常難下筆的議題,不只是因為它本身的定義和實踐哲學爭議,不只是由於它和你我的飲食、農業和土地錯綜複雜的連結,更因為它有永遠說不完,關於你我祖先和下一代,怎麼因為筷子和鋤頭牽連的故事和文化。在本書風土記憶洪流中,你會發覺沉浸於阿公田裡和阿嬤灶腳的身影故事,或者沉湎於童年面對進口蘋果和在地米香的矛盾思緒中,是再自然不過的事。 ——董時叡(中興大學生物產業管理研究所教授) 長久以來深入農村研究、農民組織與農業議題,每當拾起一把稻子,總能使我感受到那飽滿的稻穗既是生命的起源,又同時是我們餐桌上的佳餚。農食裡展現的不只是生命的韌性,更是生生不息的循環,讓人、

環境與農業都得以永續發展。 縮短從土地到餐桌的距離、確保食的安心與健康,透過廚藝展現當令食材的美味,藉由支持在地生產讓農耕與農藝得以延續、並使農村有更好的環境,我們每一個人都掌握了選擇的權力,而這些微小的積累,就是推動社會前進的力量。所有拿起這本書閱讀的讀者,必定能透過生活的實踐、透過多元媒介的分享,將食農的美好信念如同稻浪芬芳擴散! ——蔡培慧(立法委員) 從腳下這方土地出發,是《食.農》這本書的初衷。三百多頁的《食.農》,將我帶回農民貢獻的時代,也回想了在臺大農業推廣學系就讀時老師上課提到的農業政策,再走過農政機關服務時農業界的大事。我讀到了臺灣農業發展的歷史和過程、土地極限

和農村發展的困境、對臺灣農業需要什麼的哲思,以及飲食文化的轉變,和因為改變造成的斷裂,字裡行間都是作者鎮宇對臺灣農業的熱情,他用時間的軸線和農業產業串起了臺灣食農教育的過去、現在和對未來的思考。 人與土地、人與文化傳統、人與人、人與食物疏離和斷裂,是本書另一個專注焦點,看到斷裂才能決定行動的方向。值此推動食農教育之際,政府能否構築全民一起努力的願景,透過不同體系的努力和合作,修補這些斷裂和疏離,讓健康的人、永續的資源、傳承的文化、美麗的環境和品質的生活成為食育和農業的目標。《食.農》是一本從哲思到行動的書。 ——顏淑玲(前中華民國四健會協會秘書長)

國民小學實施游泳教學之績效評估-以新北市無游泳池國民小學為例

為了解決竹北高中下課時間 的問題,作者陳朱賢 這樣論述:

台灣四面環海,教育部海洋政策白皮書積極推展海洋教育,以海洋基本知能教育為基礎,務期國民具備親水、識水能力,而提升各級學校學生游泳與自救能力,更為培養終身能力之基礎。新北市在學生游泳教學與自救能力實施計畫上,兼顧學校規模與城鄉資源不均,針對無游泳池的學校,更編列高中以下各級學校經費補助,以利計畫推展。為瞭解新北市無游泳池之國民小學實施游泳教學之成效,與資源投入之績效是否彰顯?本研究主要利用資料包絡分析法做為衡量游泳教學績效的評估模式,選取經費執行、授課時能與操作水道長度為投入項,游泳能力檢測合格率、學生學習滿意度與教師教學滿意度為產出項,並透過資料蒐集與實證分析,提供相對無效率之受評估單

位改善建議。並應用Kruskal-wallis檢定,探討教學績效是否因新北市九大分區、學校規模與上課游泳池類別不同,而有顯著差異。最後再利用學習滿意度與教學滿意度之統計分析,探討滿意度之差異,提出改善之建議。 研究結果發現從整體效率評估新北市現行的補助方式,以位於都會地區的60班以上大型學校(規模D、E)績效表現較佳,主因乃是偏鄉小校因學生人數較少,A~D不同規模卻採同額度的鐘點費補助,過多的資源投入呈現績效不彰現象。故建議再細分補助級距、推動資源整合與共享,減少交通時間與費用的無謂付出,提升教學與學習滿意度等,以符合差額變異分析之減少投入、增加產出以達有效率之改善建議。 而根據Kru

skal-wallis檢定進行差異分析之結果發現,所屬行政區域的不同會導致績效表現差異明顯,全都會區的板橋、雙和與三重分區的績效表現,明顯優於偏鄉小校居多的瑞芳與七星分區等甚多;就學校規模而言,都會地區人口越集中、多屬於中大型學校,從數據顯示學校規模越大效率均值有越高之現象,也存在顯著之差異性;而上課游泳池類別的分類上,則未達顯著差異。故應針對各分區、不同規模學校群探究績效表現優劣之原因,並訪查教學與學習滿意度之關鍵因素。予以檢討、輔導再精進,回饋具體改善措施,落實游泳教學才能讓每筆資源投入獲取最佳績效。

越南籍新移民女性在臺灣中文學習之經驗探究

為了解決竹北高中下課時間 的問題,作者黃柔理 這樣論述:

本研究的目的在探究新移民女性在臺灣中文學習的經驗。本研究係採用多元個案之質性研究的方法,以預擬的訪談大綱進行半結構訪談。透過人脈,邀請四位越南籍新移民女性為研究對象,訪談結果包含受訪者中文學習的動機、影響中文學習的因素、參加中文學習課程後的影響,以及在臺灣參加中文學習課程的經驗。 本研究發現,新移民女性嫁來臺灣後,大都是先適應環境及努力融入夫家的生活。之後,才在家人的同意和支持下,開始學習中文。中文學習有助於增進新移民女性在臺灣獨立生活的能力、增進和家人的溝通互動、瞭解孩子們在學校的課業內容並強化其自我效能與信心。訪談結果顯示,新移民女性學習中文的動機,主要有以下三個:(1)為能取得臺

灣身分證;(2)為了指導孩子的課業;及(3)欲融入臺灣社會。 影響中文學習的因素,積極的因素主要來自於家人的支持與鼓勵以及中文學習課程的良好互動;消極的因素則有下列五個:(1)中文學習時間與工作時間難以兼顧;(2)家人反對或孩子無人照料; (3)中文識字及中文書寫難度高,學習產生挫折; (4)開設中文學習課程的地點離家太遠;及(5)上課時,聊天的時間過多,不利中文學習的進度。 參加中文學習課程後的影響,則有:(1)中文學習有助於環境的適應;(2)增加與家人及孩子的情感互動;及(3)學習中文後,增進對自己的自我效能與自信。 本研究針對研究結果提出下列四個建議:(1)開設新移民女

性中文學習課程專班;(2)以中文能力分級認證取代部分職業證照考試之學歷資格要求;(3)舉辦親子共學中文活動或課程;及(4)設立新移民專屬諮商輔導中心,以協助輔導新移民女性各種心理困擾。本研究期望研究結果,能提供政府相關新移民輔導單位在協助新移民女性中文學習時及後續研究的參考。

竹北高中下課時間的網路口碑排行榜

-

#1.國立竹北高級中學

國立竹北高級中學. 教學成果展 ... 自主學習成果(新竹一區). 竹北高中 · 仰德高中 · 內思高工 · 六家高中 · 東泰高中 · 關西高中. 竹北高中30周年紀念影片 ... 於 sites.google.com -

#2.我的不正經人生觀 - Google 圖書結果

從社團活動修人生學分每個人擁有的時間都是固定的,你問我,既然課都沒好好在上, ... 出一片天不像國高中,同學們整天相處在一起,大學的同學都是上課人才來,下課人就閃。 於 books.google.com.tw -

#3.前進108課綱:打開技術高中的國文教學錦囊 - 第 63 頁 - Google 圖書結果

... 否則很浪費大家的時間。其他老師則是趕緊以溫和的態度發表感想,緩和氣氛。瑩靜老師當時已教學滿二十年,剛從竹北高中借聘至敝校,她事後一直告訴我們她的內心很強大, ... 於 books.google.com.tw -

#4.自我介紹- 看板CPSHS - 竹北 - 批踢踢實業坊

生物張秀謠老師她也是我國中的老師國三的時候到竹北教書(李克強是我國中數學 ... 關於高中吃的======= 星期六下課還蠻多人去對面那家麥當勞坐一個下午 ... 於 www.ptt.cc -

#5.配合112全中運新竹縣公私立中小學明提早開學 - Yahoo奇摩新聞

【記者彭慧婉/竹縣報導】112年全國中等學校運動會,將於4月22日至27日在 ... 新竹縣游泳館等場地,也將使用到明新科大、竹北高中、湖口高中、竹北 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#6.羅東高中

【重要公告】112學年度第1學期班級課表。 教學組. 453. 2023-08-29. ⛏ 國⽴羅東⾼ ... 於 www.ltsh.ilc.edu.tw -

#7.竹南高中

2023/08/09, 高一二下及對開課程重補修【遠距線上授課教室】暨【繳費事宜】(8/9更新化一下數學上課時間、普二下英文A班、普二下力學上課地點). 實研組 ; 2023/05/30, 高三 ... 於 www.cnsh.mlc.edu.tw -

#8.竹北高中分班 :: 高中段考題庫網

高中 段考題庫網,竹北高中榜單111,竹北高中新生專區,竹北高中新生報到,竹北高中榜單110,竹北高中課表,竹北高中榜單109,竹北高中榜單,竹北高中學號. 於 examhigh.imobile01.com -

#9.ALL+ 互動英語 2022 年 9 月號 No.214 [有聲版]: Myths and Facts about ...

... 台大電機:高○惠實驗台大電機:何○芸竹中台大電機:朱○萱竹女台大電機:莊○睿竹北 ... 另外,李奇老師也樂意在課餘時間為我們詳細批政作文,並指點迷津,也是我的作文 ... 於 books.google.com.tw -

#10.竹北高中均質化「當體育遇見雙語」 - 私立大慶商工

二、課程時間:謹訂於112年5月31日中午12:15開始課程內容,為時3至4小時。 三、本次課程活動係透過線上上課,於課程中會有相關實作,請務必利用電腦參與課程。 四 ... 於 www.dcvs.chc.edu.tw -

#11.會考竹北高中有夜修嗎?附近圖書館? | 升學板 - Meteor

通勤時間有點久會影響很大嗎?(30分鐘左右) 4.高一有分數資班.語資班嗎? 如何考進去呢?會考成績會是分班的依據嗎? 〽️最後最後的這個問題,我不知道 ... 於 meteor.today -

#12.國立竹北高中- 自律中做自己,不要後悔 - Facebook

他今年國一,為了讓他可以考上好的高中,父母不惜任何代價給他念貴族私立學校,他國小的玩伴念的都是家裡 ... 媽媽說每一節下課的十分鐘,至少要背會五個英文單子, 於 www.facebook.com -

#13.【竹北高中上學時間】Untitled-國立竹北高級中學... +1

竹北高中 上學時間:Untitled-國立竹北高級中學...,本校發展至今全校共計五十八班 ... 前面又一堆大頭腳的動作哪看的到啦跳完健康操就去闖關了嗯放學時間到了我們還有 ... 於 tag.todohealth.com -

#14.【富宇學學.】附近有什麼學區嗎?這個社區的小孩都在哪裡 ...

學學的位置就落在竹北西區竹北的舊市區附近的學區就包含了新社國小竹北國小竹北國中竹北高中義民高中基本上走路3-5分鐘就可抵達駕車大約2-3分鐘就可以抵達. 於 market.591.com.tw -

#15.新竹縣立勝利國民中學Hsinchu County Sheng-Li Junior High ...

該校資訊科以及商經科統測平均分數,總成績八年蟬聯全國冠軍。 竹北高中行事曆竹北高中竹北竹北高中資訊科竹北高中升學率社團竹北高中成績查詢竹北高中課表 ... 於 ubabaaacar.izabelcamille.ch -

#16.國立竹北高級中學 - 維基百科

國立竹北高級中學(英語:National Chupei Senior High School ),簡稱竹北高中,成立於1992年,是位於新竹縣竹北市的公立綜合型高級中等學校,校址於豆子埔溪畔,與竹 ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.竹圍高中

線上學習專區 · 國中部 · 高中部 · 線上軟體教學 · 線上課表 · 暑輔線上課表 · 居家學習4G門號申請事項 · 線上輔導預約系統 ... 於 www.zwhs.ntpc.edu.tw -

#18.學員推薦 - 超級考試王

方O綦竹北高中-超級學測王-112學測國文、數A頂標. 線上課程解決了交通及時間上的問題,能夠妥善利用各種零碎的課餘時間. « 1; ». 獎金申請 · 高中英文. 於 www.superstudy.com.tw -

#19.竹北高中課表. 學校行事曆

竹北高中 課表. 學校行事曆- 竹北高中總務處公布欄. 測驗日期與考區一覽- TOEIC® Listening and Reading Test. 六家高中 ... 於 pbtyz.stanbetpolice.pl -

#20.【公立私立比較】康橋國際學校全攻略—校區介紹、學費

康橋國際學校是一間從幼稚園到高中皆有設立的私立學校,康橋是康軒文教集團所屬 ... 搞懂全民英檢初級只需要看這篇就夠了–考試規則,時間,成績查詢,單字題庫資源分析. 於 tw.amazingtalker.com -

#21.我憧憬的戀情被病嬌徹底毀滅!? (全) - Google 圖書結果

等等我自己過去我對學姊說順便嘆息這美好的時間結束教室外學姊敲著門焦急地大聲喊 ... 教室突然發現我從南投考到台北讀高中再成功考上大學從今天起經過十九年的時間我 ... 於 books.google.com.tw -

#22.高中生延後到校「校車時間不變」惹議桃教育局回應了- 生活- 中時

彭俊豪說,到校時間延後,學生專車的發車時間也應該要延後,但他接到高中學生和家長反映,校車仍於早上6點發車、7點左右到校,到校的時間離上課還有1 ... 於 www.chinatimes.com -

#23.翰林書城-學校版本查詢

幼教小一小二小三小四小五小六國一國二國三國中複習高一高二高三高中複習高職一高職二高職三. 學校版本查詢 ... 服務時間:, 週一到週五早上9:00-12:00,下午1:00-6:00. 於 books.hanlin.com.tw -

#24.111學年第2學期— 選課說明&團體諮詢 - 竹北高中

111-2跑班選修選課說明(高一). □ 三、時程表如下. □ *選課時間: 12/22(四)上午8點~12/29(四) 下午5點. □ *加退選時間: 下學期第一堂上課後至下次上課前三工作日. 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#25.配合112年全中運登場竹縣中小學7日提早開學 - Yahoo奇摩新聞

更新時間: 2023年2月6日 ... 萬人,除了新竹縣體育場館、竹東鎮立網球場、新竹縣游泳館等場地,也將使用到明新科大、竹北高中、湖口高中、竹北國中、 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#26.飛鴻踏雪泥:中華民國前駐教廷大使杜筑生回憶錄

我念初中時,有一段時間,母親因為手術後需要療養,我們兄弟姊妹輪流做早飯。兄妹間都有默契, ... 中學裏有很多來自中壢、龍潭、竹北的客家同學,他們很能吃苦。 於 books.google.com.tw -

#27.配合112全中運in新竹縣 公私立中小學明提早開學 - 新竹縣政府

竹縣教育局指出,其他縣市開學日大多訂在2月13日,因應新竹縣提早開學,縣政府也 ... 館、竹東鎮立網球場、新竹縣游泳館等場地,也將使用到明新科大、竹北高中、湖口 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#28.強迫眼睛「大下課」!新竹縣國中小日挑1次課間休息淨空教室

教育局表示,各校都能結合各自學校特色,於課間彈性規畫動態或靜態活動,期望透過中斷長時間用眼,提昇戶外活動刺激分泌多巴胺,讓國中生能強健體魄、調適 ... 於 udn.com -

#29.111 年- 111-1 國立竹北高中教師甄選試題:特教科#107565

依據學生教育需求評估結果給予特教服務。 例如:學生有試場服務的需求並標注在iep. 入班支援. 依據學生需求安排個別接受特教服務的時間 ... 於 yamol.tw -

#30.... - 第 117 頁 - Google 圖書結果

高中 就讀學風自由的竹北高中,高中時期的我,面對接踵而至的升學壓力,心理負擔也持續增加,為了戰勝內心的恐懼,只好上課時專心聽講,認真做筆記,並勇於提出自己的疑問。 於 books.google.com.tw -

#31.竹北成功教室| 一對一補習班推薦 - 明光義塾

學期間營業時間:星期一至星期五14:00~22:00、星期六09:30~18:30,星期日公休。 竹北成功教室 上課時間表 ... 於 www.meikoschool.com.tw -

#32.國立竹北高級中學辦理「均質化」課程活動 - 中正高中

一、本次「均質化」課程活動主題為「當體育遇見雙語」,並邀請新北市北大高中孫佳婷老師擔任講師。 二、課程時間:謹訂於112年5月31日中午12:15開始課程內容,為時3至4 ... 於 www.ccsh.tp.edu.tw -

#33.南崁國中: 首頁

陽明高中21人,大園高中20人,南崁高中99人,壽山高中11人. 武陵高中12人,中大壢中19人,桃園高中15 ... 桃園市立南崁國民中學. 地址:33850桃園市蘆竹區五福六路1號(地圖). 於 www.nkjh.tyc.edu.tw -

#34.【新竹縣竹北市|竹北國中】職缺- 2023年8月熱門工作機會

1. 國小、國中、高中各學科個別指導。 2. 協助處理教務相關工作。 3.上班時間依照個人可行時段安排。(詳見官網上課時間) http://www.meikoschool ... 於 www.1111.com.tw -

#35.111 學年度高級中等學校適性學習社區教育資源 ... - 國立竹北高中

111-2-1 遇校內活動時間調整易影響學生報名後的參與度,宜提早確認。 專業諮詢. 委員診斷. 和建議. (請條例). 校內工程因素影響宜及早納入考量,必要 ... 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#36.學生手冊及班級通訊 - 國立竹北高級中學

高中 優質化成果網站 · 高中均質化成果網站 ... 時間, 單位, 標題, 點閱. 全部. 第一頁上一頁下一頁最後一頁. loading image. 榮譽榜公告. 單位: 全部, 校長室, 圖書館 ... 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#37.竹北高中巧思綠美化師生共創中庭鯨魚舞台

此外,中庭小舞台不僅是舞蹈班學生另一處跳舞空間,下課時間,更是樂團等各社團. 爭相表演的場所,校方也在今年10 月18 日25 周年校慶舉辦校友回娘家野餐派對活動。 校長凃 ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#38.竹市5國立高中職上學時間不同家長痛批開教育倒車! - 自由時報

新竹高工校長李恆霖說,學校是每週四、週五為彈性上課時段,8點前到校即可,每週一、週二、週三則需7點半前到校。這是經學生、家長、教師共同討論再經校務會議通過的。 於 news.ltn.com.tw -

#39.課表查詢系統

課表查詢系統 V2023 [2023.02.14], 學期課表, 各週 ... 於 acad.hhsh.tn.edu.tw -

#40.竹北高中科系. 舞蹈班第二屆畢業生就學概況[2002年]

竹北高中 課表查詢. 立竹北高級中學「臺灣北區107學年度高級中等學校舞蹈班甄選入學」資訊網站. 二、申請高中舞蹈資賦優異班分發之學生應依「身心障礙 ... 於 sscc.fragles24.pl -

#41.中信盃黑豹旗/年輕只有一次竹北高中校長也愛棒球

平常竹北高中會利用中午、假日、下課後的時間練球,而球隊練習場地也在學校隔壁,相當方便,近幾年實力也頗受認可,是一支實力強勁的社團球隊。 陳瑞榮說 ... 於 sports.ettoday.net -

#42.國立竹北高中

國立竹北高級中學. ... 競賽研習充實力竹北高中職業類科四技甄選創佳績(自由時報) ... 2023/08/25, 【學務處】, <重要>112-1專車併線後名冊及分車表(發車時間更新). 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#43.Live互動英語 2022 年 9 月號 No.257 【有聲版】: How Moon Festivals Are ...

... 台大電機:高○惠實驗台大電機:何○芸竹中台大電機:朱○萱竹女台大電機:莊○睿竹北 ... 另外,李奇老師也樂意在課餘時間為我們詳細批政作文,並指點迷津,也是我的作文 ... 於 books.google.com.tw -

#44.新竹縣政府委託明新科技大學辦理「108 年度兒童課後照顧服務 ...

三、 招生對象:凡高中職以上學校畢業,欲培養第二專長並對兒童教育有興趣者均可報名 ... 新竹縣竹北國小自然教師 ... 四) 上課時間已逾全期三分之一者,不退還學費。 於 eec.must.edu.tw -

#45.國立竹北高級中學資訊科網站 - Google Sites

國立竹北高中資訊科 ... 2020.08.28 本科獲教育部109學年度人工智慧教育計畫補助,計畫期程2020.08.20 ~ 2021.07.31。 豆 ... 於 sites.google.com -

#46.高級中等學校課程計畫

技術型高中. 專業群科 ... 國立竹北高級中學課程發展委員會組織要點107年6月28日校務會議通過 ... 課建議,如團體諮詢後仍有不清楚者,於午休或下課時間提供個別諮詢。 於 courweb146.tchcvs.tc.edu.tw -

#47.竹北高中下課時間的評價和優惠,商品老實說的推薦

竹北高中下課時間 的評價和優惠,的和阿敏的韓文札記這樣回答,找竹北高中下課時間在的就來全聯商品經驗網路分享指南,有阿敏的韓文札記商品老實說的 ... 於 pxgo.mediatagtw.com -

#48.竹北高中新生的疑問(越快回答越好) - ambercliftv46的部落格

竹北高中 新生的疑問(越快回答越好) ... 時間剩不多了><很怕背不完. ... 當然沒有囉~~你要怎樣用就怎樣用只有午休和上課時間當然還有早自修不能用喔~~ ... 於 ambercliftv46.pixnet.net -

#49.新竹縣竹北分校 - 鷹萬游泳學校

... 正中日體育事業股份有限公司,游泳,台南南科分校,嬰兒游泳班,鷹萬游泳學校,新竹縣竹北分校,台北萬華分校(艋舺),台北士林分校. ... 竹北、南科校十二月課表 ... 於 www.owin1.com.tw -

#50.高一新生校園專車報名資訊 - 國立竹北高中

報名時間:110 年7 月15 日(週四. ☆搭乘日期:. 110 學年度第一學期上課日。(上課日請參閱. ☆收費及路線資料:. (一)依本校公告第1學期行事曆上課日數. 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#51.逆少子化卻沒學校念?新竹不少學生得坐高鐵北上念高中

竹北 科技新貴家長爭取的不只是一般高中,更是好高中 ... 都有數百則發問與討論,從打聽幼兒園評價到何時該遷戶籍、從公校教學問到私校上下課時間、從 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#52.國立竹山高中

竹高學生會,是在師生一番共同努力之下,正式轉型,而由學生自治會改制為學生會。112學年度,第一屆學生會正、副會長,經過不記名投票,由綜高二年級5班的葉同學與陳同學 ... 於 www.cshs.ntct.edu.tw -

#53.教務處| 教務系統 - 竹北高中

教務系統 · 教師成績系統 · 教師課表系統 ... 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#54.屏北高中

2023/08/28, 教官室, 112學年度-學校專車路線時刻表. 2023/08/28, 國立屏北高級中學, 112學年度第1學期期初課表. 2023/08/28, 國立屏北高級中學, 112-1 開學典禮時程表. 於 www.ppsh.ptc.edu.tw -

#55.北大社工110級畢業影片哈哈狗(下集)下課時間的社工系閒人

Comments3 · 【學歷值多少?】 · 第29屆 竹北高中 畢業歌-〈囂〉Shout · 北一女中80屆畢業歌徵選《爆炒十八歲》【Lyric Video】 · 朱興東Don Chu【陳先生】 ... 於 www.youtube.com -

#56.【延期通知】06/05 竹北高中場延期舉辦 - 零時小學校

教育部宣布全國各級學校因應疫情,延長停止到校上課至110 年6 月14 日(一)止,故g0v 源力增能營第三場(竹北高中場)必須延期,確切舉辦時間會在確認後宣布,歡迎 ... 於 sch001.g0v.tw -

#57.竹北高中課表 :: 全國運動場館資訊

國立竹北高中·教學用網路硬碟·圖書館查詢·學生成績系統·學習歷程平台 ...,竹北高中開辦雙語教育實驗班110學年度招生(中時新聞網線上、莊旻靜)...2021/07/16,【公告】,110學 ... 於 stadium.iwiki.tw -

#58.臺東縣立新生國民中學

直播專區 · 資訊分類清單 · 課程計畫 · 公開觀議課專區 · 新中圖書館網站 · 教材資源 · 體育專區 · 特教專區. 於 hsjh.ttct.edu.tw -

#59.竹北高中會考. 新北市立中和高級中學

竹北高中 段考範圍. ... 新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?( ... 時間單位標題點閱2023/07/06 國立新竹高級中學112學年第一學期行事曆1604 ... 於 zxagv.mogilska18.pl -

#60.新竹縣竹北社區大學- 終身學習- 課務系統

112年秋季班9月11日(一)開課,確定開課不會另行通知,請自行記得上課日期、時間、地點。 於 zb.course.org.tw -

#61.教學組| 暑假輔導課 - 竹北高中

暑假輔導課實施計畫及高級中等學校課業輔導實施正常化檢核表. 教學組最新消息; 消息公佈欄. 教學組最新消息. 時間, 標題, 發佈, 點閱 ... 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#62.鼓勵跨校合作!國教署「均質化計畫」打造特色課程 - 教育部

竹北高中 「美味實驗室」選修同學表示:上課後學習了. 為豐富適性學習社區教育資源,教育部國民及學前教育署於111學年度推動「高級中等學校適性學習社區教育資源均質化 ... 於 www.edu.tw -

#63.織 - Google 圖書結果

比如這個叫做竹北的地方,曾經稻田處處、芒草叢生,現在全被高樓與房地產廣告淹沒,成為台灣房價最高的地區 ... 而我的前方站著的是幾個剛下課的高中生,應該也不是他們。 於 books.google.com.tw -

#64.國立竹北高級中學 - Wikiwand

國立竹北高級中學(英語:National Chupei Senior High School ),簡稱竹北高中,成立於1992年,是位於新竹縣竹北市的公立綜合型高級中等學校,校址於豆子埔溪畔,與竹 ... 於 www.wikiwand.com -

#65.竹北高中課表竹北高中教務處課表查詢系統 :: 高中高職資訊通

竹北高中 課表竹北高中教務處課表查詢系統.是文(4學分),協助身心障礙學生適應普通教育環境。二,R.O.CNo.3,JhongyangRD.,HsinchuCounty30243,Hsinchu . 於 highschool.moreptt.com -

#66.竹北高中手帕交陳禹庭、黃毓家雙雙錄取法律系刷新紀錄

竹北高中 表示,繁星推薦錄取30名學生,加上特殊選才3名,總計33名上榜學生 ... 平日她會嚴格規定讀書 時間 ,用功之餘就好好玩,才不會像橡皮筋一樣緊繃 ... 於 www.youtube.com -

#67.國立竹北高級中學 - Facebook

舞動樂聲儀起來✨ 活動時間:3/20 (日) 14:30 活動地點:1F戶外廣場✔️邀請在地知名#竹北高中儀隊 以整齊隊形、精湛槍法開場 ✔️再搭配#竹北高中吉他社 於 zh-tw.facebook.com