竹科園區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦番紅花寫的 一起到綠色餐廳吃頓飯!——在地友善食材×溫暖節令料理,跟著番紅花走訪全台22家風土餐廳 和的 巷仔口社會學3:如果贏者全拿,我們還剩下什麼?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站交通資訊也說明:請至高鐵新竹(竹北)站外【客運轉運站第一月台】搭乘科學園區接駁巴士直達竹科。 計程車 費用不確定. 園區巡迴巴士 請至網站查詢. 位置圖. <; >. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

這兩本書分別來自麥田 和大家所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳威震所指導 黃于芬的 ESG 企業的研發投入對企業價值影響之研究 (2021),提出竹科園區關鍵因素是什麼,來自於公司治理、經營績效、ESG。

而第二篇論文國立中正大學 會計與資訊科技碩士在職專班 洪育忠所指導 張彤玲的 公司治理與環境永續對企業績效影響之研究-以台灣半導體產業為例 (2021),提出因為有 公司治理、環境永續、企業績效、企業社會責任的重點而找出了 竹科園區的解答。

最後網站科學園區行動精靈2.0 - Google Play 應用程式則補充:「科學工業園區行動精靈」為科學工業園區官方提供園區資訊行動化APP服務,提供三園區新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區之即時交通資訊、公車 ...

一起到綠色餐廳吃頓飯!——在地友善食材×溫暖節令料理,跟著番紅花走訪全台22家風土餐廳

為了解決竹科園區 的問題,作者番紅花 這樣論述:

台灣第一本綠色餐廳尋味之旅! 跟隨超人氣家庭料理家——番紅花踏查全台22間綠色餐廳, 穿行於豐盛滋味與在地食材之間, 一口一口,尋訪迷人、溫暖又貼近土地的味覺故事! ★ 首本深入介紹、引薦台灣在地「綠色餐廳」的飲食專書。 ★ 融合料理職人精神、台灣自然風土、店家經營故事、食材烹調與餐點特色。 ★ 綠色餐廳最簡單的定義就是——「趨近低環境成本的餐飲經營模式」。餐點葷、素皆有,選用對土壤與生態相對友善的有機食材。此外,綠色餐廳需遵守並承諾六項「綠食宣言」:優先採用當地當令食材、優先採用有機友善食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項、減少資源耗損與浪費,且於網路

平台揭露食材來源,並接受不定期訪談與稽核。 農訓協會秘書長 王志文 超級美食家主持人 王瑞瑤 作家 李昂 美食評論家 徐天麟 飲食文化研究者 徐仲 廣播人、作家 馬世芳 美食作家、Taster美食加創辦人 Liz高琹雯 台大農藝學系名譽教授 郭華仁 飲食作家 陳靜宜 華視新聞部經理 黃兆徽 綠色餐飲指南創辦人 黃俊誠 「米通信」共同創辦人暨總編 馮忠恬 作家 楊馥如 作家 蔡珠兒 作家 韓良憶 料理YouTuber 蘿潔塔 ——好評推薦(按姓氏筆畫排序) 「食物不光是滿足口腹之慾,對人體也有營養均衡攝取等該注意的,但隨著人類文明的進程與環境共存永續的意識抬頭,人類不光只是擔心異常氣候

下的反撲,更重要的是每位地球公民都該深埋內心的飲食素養,而綠色餐廳,恰恰就是飲食素養的絕佳體現。」——黃俊誠(《綠色餐飲指南》創辦人) // 跟著番紅花的飲食探訪地圖, 細細訴說繚繞城市山海、街衢巷弄間的在地滋味; 那是關於料理人的、關於台灣風土的, 更是關於我們每個人的味覺故事⋯⋯ 「為了將台灣各角落致力追求『美味』和『永續』的餐廳,把他們的遠見與精湛廚藝,報導出來呈現在海內外關心土地與環境友善的讀者面前,這幾年我和綠媒體團隊走得越遠,越認識到『綠色餐廳』在台灣餐飲職人的努力下,已然是一片溫柔朗朗的星空;這本書將指給你那一顆一顆的星星位於何方,等待您按圖索驥,去探索,去品嚐。」——

番紅花 走進盈滿飯菜香的綠色餐廳, 你不可錯過大稻埕「孔雀餐酒館」無國界創新台菜、 基隆「八斗邀」肥美的螃蟹和小卷; 而南台灣更有高雄簡天才師傅讓人吮指回味的法式功夫櫻桃鴨腿, 以及屏東Eske Place Coffee House精品烘焙咖啡。 對了!飯後必得來塊「小小蔬房」的艋舺楊桃戚風蛋糕、 「坪感覺」甘雅清芳的包種茶瑪德蓮; 再配上一杯精釀啤酒, 隨番紅花進入世界冠軍陳耀訓的職人麵包魂、 台中「施雜貨」三代共同創作; 以美食燃亮一抹燭光,迷人的店頭故事即將展開⋯⋯ 這些綠色餐廳不僅守護自然,重點是也能好吃好看、有型有款!它們除了採用當令有機食材、減少資源耗損,更持續翻玩多重料理元

素,注入在地繁盛的鮮蔬禽肉之中。原來「吃美味」、「吃健康」、「吃環保」可以同時並行;想要品嚐最天然、最流行的時尚台味,就一起到綠色餐廳吃頓飯吧! 【精選菜單摘錄】 ◎台北「Le coin de Sophie在她家:法式柑橘鴨胸」 法國傳統節慶性菜色,使用花蓮玉里的履歷鴨胸,以牛排手法在鐵鑄鍋煎出油脂,再取用這個鴨油與柑橘皮、有機蘋果醋製成酸香的橙汁,滋味極佳! ◎高雄「LA ONE Café:西班牙蒜香白蝦」 西班牙經典菜色Tapas,以蒜片橄欖油油燜式作法,釋放蒜味及海鮮香氣,滿載滋味的橄欖油更是最佳麵包沾醬,每一口都是直抵人心的鮮美。 ◎屏東「Eske Place Coffee

House:鄉村鹹派」 以傳統紐西蘭「手桿厚派皮」為基底,結合屏東在地小農南瓜、菇類、番茄、馬鈴薯等食材烤製而成;鹹派的沾醬,是每週熬煮四小時、以傳統濃縮醬汁手法的獨門沾醬「Kiwi 嬤嬤」。 ◎新北坪林「坪感覺:蜜香紅茶滷肉燥」 滷肉燥以西螺柴燒手工醬油與蜜香紅茶入味,搭配文山包種茶香飯,再附上季節時蔬佐鳳蕉豆腐乳、泡菜、烤南瓜,以及絲瓜味噌豆腐湯。 ◎基隆「八斗邀友善餐廳:柚饗藥泥」 秋冬時節最宜煲湯益氣,煮鍋放入季節時蔬,搭配基隆得天獨厚的黃金蟹與鎖管等原船凍海鮮,再倒入橙柚風味的自釀啤酒,滿鍋生香。

竹科園區進入發燒排行的影片

三立「94要客訴」:中資入侵科學園區,護國神山群業務機密恐外洩?

昨天很榮幸獲三立新聞台邀請,上 #94要客訴 節目與主持人 #李正皓、立法委員 #林楚茵、新北市議員 #葉元之 以及資深媒體人 #汪潔民 一同關心東奧歡騰之下,發生在台灣的 #中資危機。

#護國神山 新竹科學園區 的物流居然已經被中資(科學城物流)掌控,資安與技術都陷入危機!

我在節目中指出,一個科學園區只有一個法定的保稅倉庫,是園區對外以及園區間輸送包含晶圓在內各項貨品的重要管道,竹科跟南科內的保稅倉庫,目前由 #科學城物流 集團一手包辦,提供保稅倉儲以及報關、物流服務。細究科學城物流的資金組成,在過去三四年間,經過多次購併移轉#新竹物流(原大股)跟華航的股權,現在港商 #嘉里控股 以及 中國國有企業 #順豐控股 握有科學城物流超過51.8%的股份!科學城物流成為中資背景,深入台灣高科技園區貨運經營,卻又受到國家專案保護優惠待遇。此事一曝光,讓整個竹科園區高度緊張,目前竹科管理局跟警察隊保防單位,都已經展開嚴密調查。

過去高科技產業不乏發生過洩密到中國、中資獵人頭,無孔不入的事件。現在此事已受到投審會、立院民進黨團高度重視。「科學城」原本只是一個本土資金為主的廠商,竟然在短短的4年間,因為運作股份的變化,有了令人震驚的轉變!這表示,中南海不僅可以透過海外的代理行動者掌控物流,更能因為握有報關權限,知悉具體的廠商機密與進出口數量,當局必須採取立即措施,斬斷紅頂中資入侵竹科。

#紅頂企業

#科學園區

#中資危機

#國安問題 高度重視

ESG 企業的研發投入對企業價值影響之研究

為了解決竹科園區 的問題,作者黃于芬 這樣論述:

在全球重視永續的概念下,台灣的政府機關也積極推動環境、社會及治理相關政策。陸續企業的重視與跟進,期許在與世界共進推動同時增加企業價值。本研究欲探討企業在環境、社會及治理投入程度與企業價值之關聯性,取2015年至2021年間有參與公司治理評鑑分數前50%之上市上櫃公司為樣本,扣除資料不全及已不公開發行樣本114家公司,總共有效樣本5,337家公司。本研究採用SPSS統計軟體進行描述性統計分析、相關性分析、共線性分析、迴歸分析來做分析探究。實證結果發現企業環境、社會、治理評分分別對資產報酬率、權益報酬率及每股盈餘呈顯著正向關係支持假說ESG評分高對公司營運績效有顯著正向影響。此結果顯示重視環境、

社會及治理投入並主動參與各ESG機構評級使資訊透明讓投資人了解企業在環境、社會及治理的實施成效外,了解資訊揭露評鑑對公司經營績效有正向影響。法人持股比例、設置薪酬委員會及評鑑參與為衡量企業績效之有效指標。

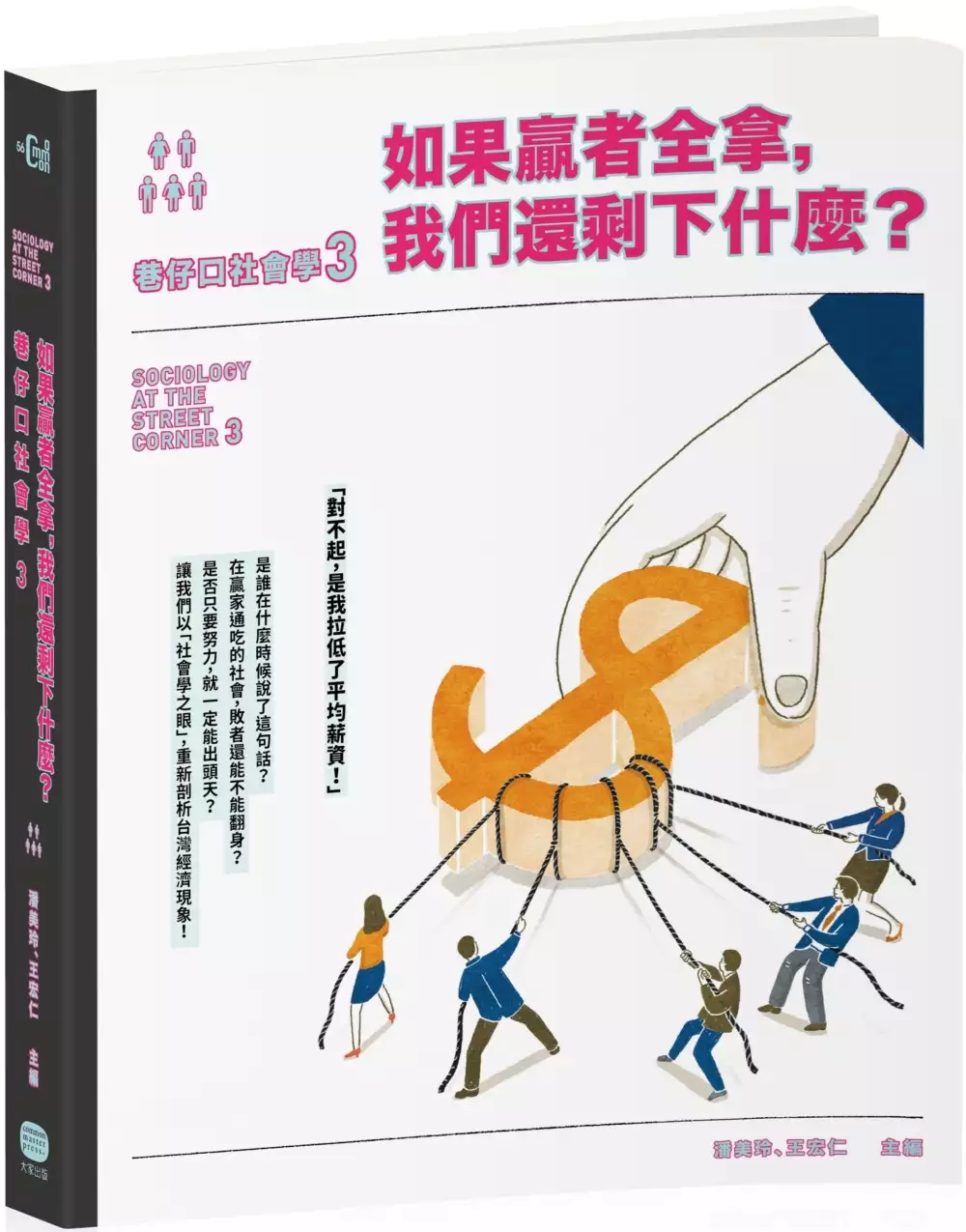

巷仔口社會學3:如果贏者全拿,我們還剩下什麼?

為了解決竹科園區 的問題,作者 這樣論述:

「對不起,是我拉低了平均薪資!」 在贏家通吃的社會,敗者還能不能翻身?是否只要努力,就一定能出頭天? 讓我們以「社會學之眼」,重新剖析台灣經濟現象! 「為什麼經濟成長,可是我的薪水沒有漲?」 「面對一敗塗地的人生,是不是只要『砍掉重練』,一切就會變好?」 「台灣是經濟的已開發國家,還是發展中國家?」 「中國的崛起,是否會取代台灣在全球供應鏈的位置?」 主流的經濟學教科書總是強調,人是自利的動物,經濟的事務就讓市場決定,政府(社會)不要干預,這才是對個人利益最好的安排,市場經濟因而是最佳的、也是唯一的經濟模式。 然而,以上的這個預設是正確的嗎? 本書

所要破除的正是以上的這個神話。不僅人性自利的假設違反我們的日常情感,市場經濟也從來就不是理所當然的,而是有意識的選擇。事實上,人不是原子式的個體,個人的經濟行動總是鑲嵌在社會制度、文化、物質文明當中。人類的經濟行動,必須從社會整體、相互關聯的角度來觀看,而不能將經濟行動與其他領域的行動分開。如果一昧崇拜市場經濟,不去調整市場經濟可能的問題,在此一制度中獲利的只會是少數人,而且是固定的一群人,而非整體社會。 如果世界與台灣的市場經濟發展至今,在先進國家與後進國家的競爭、大資本與小資本的競逐,以及資方與勞方的對抗下,贏者拿走了全部的一切,那麼我們還剩下什麼呢?對經濟議題的思考是對整體社會的思

考,也是對個人命運的思索,也唯有思考、破除盲點才可能突破命運的限制,跨越那些似乎不可能跨越的障礙。 《巷仔口社會學》在這一冊以「經濟社會學」為主題,邀請讀者再度打開社會學之眼,以社會學的角度,觀看在我們生活周邊的經濟活動與現象。從經濟體系的產業、組織、勞動、金融、消費、分配等各個面向重新反省市場經濟,開啟另一種社會想像,追問另類的經濟模式、真正自由的社會生活是否可能,以及如何可能? 【本冊核心焦點】 ▍自由市場是不是經濟制度的唯一可能? 已開發國家分為兩種不同的經濟模型,一種是自由市場經濟,另一種是協調市場經濟,前者以英、美為典型,後者以德、日為代表。德國與台灣都以中小企

業為主,德國的協調市場經濟模型,可以是台灣經濟發展的另一種選擇。 ▍面對中國的紅色供應鏈威脅,台灣應該如何因應? 台灣不應侷限於價格與成本等經濟條件的競爭,而應加入「綠色供應鏈」,包括生產原料的採購、生產製程中的能源使用,都納入環保的概念,並將供應鏈延長到產品的回收再利用,這才是創造真正贏家的供應鏈競爭。 ▍如果勞動力不免成為商品,還能怎麼辦? 如果這個世界就如馬克思所說,絕大多數的人,除了自己身上的一張皮以外,再也沒有什麼可以出售,這樣的社會經濟體制是否合理?這樣的體制如何才有鬆動的可能?如何去組織那些沒有被組織起來的勞工? ▍我消費,故我存在? 商業性的消費活

動,幾乎成了現代人過節的必要項目。但許多團結經濟的實驗,也讓消費者能夠和生產者共同治理經濟活動,例如食農運動中,消費者推動立法,在社區及學校推行食農教育。消費者所能做的,其實比消費還要多。 ▍除了失望與絕望之外,我們還能期望什麼? 經濟社會學的知識也如經濟學的理論一樣,能夠積極地影響所描述的對象,也就是說,從社會角度建構出來的社會經濟圖像與想像,也可以成為驅動社會實踐的力量。 ★「巷仔口社會學」網站:twstreetcorner.org 序 返校讀經濟:追尋真正自由的社會生活(潘美玲、王宏仁) ▎第一篇 市場不只一種可能 台灣黑狗兄的未來:如何讓中小企業成為隱形冠軍

?(鄭志鵬) 不同顏色的供應鏈:透過社會價值來創造產業升級(潘美玲) 中國大推進式發展半導體產業可行嗎?(吳介民) 誰的公司、為誰治理?社會學怎麼看公司治理(鄭力軒) 市場是展演,是社會─技術的組裝物(王驥懋) 社會科技系統中的想像與合理性(楊智元) 台灣的汽車安全應該回歸什麼樣的市場機制?(劉清耿) ▎第二篇 借貸人生 簡介「金融化」的故事及其測量(夏傳位) 從市場工具到社會空間:台灣證券營業廳的轉變(陳宇翔) 社會金融是什麼?以及如何可能?(吳宗昇) 欠債與還債:債務的社會學世界(吳宗昇) 債務與不平等的社會學(翁志遠) 能體會幾分街友漂泊?寫在流浪生活體驗營後(黃克先) ▎第三篇 好

工作與壞工作 好工作不見了嗎?從工作機會變遷談青年就業困境(張宜君) 證照對謀職或加薪有利嗎?(林大森) 當社會學遇見管理學:一個小主管的經驗談(李香潔) 台商如何想像越南女性勞工?偷竊、搞破壞、集體昏倒(王宏仁) 竹科園區零工會的奇蹟背後:個別化的勞資關係(林倩如) 新年到,揮別「招裁禁飽,薪餉四成」的人生?(邱毓斌) ▎第四篇 消費萬萬歲 戴上「現代」:日本及台灣草帽的誕生與流行(苗延威) 都市的大型慶典:狂歡解放?財團宰制?(董建宏) 巨型活動進化史:由民族主義到資本主義的兩種都市競技場(蘇碩斌) 「砍掉重練」的世界觀:你想線性累積?或是循環重生?(蘇碩斌) 消費如何改變社會?從兩個消

費者組織的故事談起(萬尹亮) ▎第五篇 真實烏托邦 市場中的擴散?社會學的觀點(鄭力軒) 從黑手變頭家到隱形冠軍:台灣中小企業的產業升級與技術創新(1996-2011)(謝斐宇) 巷仔口的中藥房:醫藥專業鬥爭與中藥房的降格(安勤之) 建構台灣茶:喝茶如何成為台灣的日常生活文化?(陳宇翔) 禮物經濟與公民社會:台灣的捐款文化(田畠真弓) 作環保的社會想像與實踐:社區、經濟與環境(郭瑞坤) 主編序 返校讀經濟:追尋真正自由的社會生活 潘美玲(交通大學人文社會學系教授)、王宏仁(中山大學社會系教授) 最近幾年上經濟社會學的課,宏仁老師都會使用經濟學的標準教科書,來對比跟社會學

觀看經濟現象的異同。 這個學期他使用了吳聰敏老師撰寫的《經濟學概論》,閱讀此書時,感覺好像返校重讀經濟學。吳老師是他大學時的總體經濟學老師,非常認真,對於台灣經濟歷史有許多獨到的見解。過去他使用翻譯的美國經濟學教科書,學生經常感到格格不入,因為都是美國的例子,但吳老師的這本書使用了非常多台灣資料來說明經濟現象,而且文筆流暢,這本書應該是目前台灣學生學習新古典經濟學的最佳入門書籍。 你是忘記了「人是社會產物,不是自利動物」,還是害怕想起來? 在該書的第一章第三節「人是自利的動物」,討論經濟學最關鍵的一項基本假設:「人的行為反映其自利的動機,人是為自己而活。」但這個假設實在太違反

我們的日常情感了。 吳老師喜歡登山,我們就來看看某個因登山而起的實際案例。有一群互相不認識的人,一起去能高安東軍縱走,期間一位隊員A體力不支、脫隊嚴重,最後死亡。後來A的家屬去法院控吿其他同行隊員沒有善盡「互助互相照顧的責任」,以至於A死亡。 這些被告的隊友一定心裡OS:「事情到底為什麼會變成這個樣子啊?不就只是爬個山而已嗎?」「把所有的痛苦都留在過去,就這麼忘了不好嗎?」 按照經濟學的說法,人類行為反映其自利動機,人是為自己而活、人是自利的動物,那麼A的家屬憑什麼吿其他隊員,何況大家是互相不認識的一群人。 但法院判定同行隊員需負有保證人的義務,而不是一群完全不相

干的人,這些義務包含「盡可能陪伴、鼓勵、救援時留下食物」、「下山向外求救」、「報案」。司法體系的看法經常反映社會大眾的主流思考,所以即使是一群相互不認識的人在一起,我們都會認為,當他們在一起的時候,已經組成了一個小團體╱社會,也因此要負有某種社會道德義務,彼此不是互不相干、只要追逐自己利益的原子式個人。 經濟學不僅假設人是自利的,而且是自利的「動物」,這種說法剛出來的時候,嚇壞了許多人。經濟學始祖亞當斯密在1776年出版的《國富論》還認為,人的尊嚴就是一個道德的存在,競爭跟圖利都必須在理性跟人性面前低頭。但是過了二十多年的馬爾薩斯《人口論》(1798),人已經徹底退化成動物,人類的生存

不再跟社會制度安排有關,而只受到食物多寡、自然環境的支配。不過,人類社會的組成跟動物一樣,就只是為了吃飽而已嗎?顯然不是,要不然怎麼會出現今年(2019)五月以來香港的大規模抗議,持續至今仍未退燒? 真理是這樣的:即使有地心引力,但不是因為有地心引力,小鳥仍然會奮力往上飛翔;即使有自利,但不是因為有自利,人類仍會做出道德的經濟行動(經濟社會學鼻祖波蘭尼〔Karl Polanyi〕說的)。 台灣女人「賣」子宮? 吳老師的教科書裡頭,有一個有趣的案例:根據2014年以前的資料,40至45歲的女性之中,有勞保的女性在45歲以前切除子宮的比例,是沒有勞保女性的二至三倍。經濟學家的說

法是:「勞保失能給付所產生的財務誘因,誘發了婦女選擇切除子宮」。看吧!人就是自利! 但是這樣的子宮切除行為,真的只是為了海撈一筆勞保給付嗎?根據王秀雲老師的調查,她不否認經濟利益會造成子宮切除手術,但這裡的經濟利益不只是指切除子宮的女性,也包括開刀的婦產科醫師,畢竟給建議的是醫師,據2005年的調查顯示,有20%的子宮切除是不必要的。另外的80%是基於醫療需要而進行的手術,而且許多婦女都是在醫師告知後才知道,子宮切除後可以領勞保失能給付。如果大家都是為了十幾萬元而去割除子宮,那麼為何不是去賣卵子,一顆可以高達18萬,或一顆高達750萬的腎臟。此外,男性切除睪丸的話,一樣有勞保失能給付,

根據衛生署2008年的統計,當年有2,121個女性切除子宮,而只有16個男性切除睪丸,如果是財務因素誘發了手術,為何幾乎沒有男性去切除睪丸? 王秀雲老師說,探討台灣女性為何要切除子宮,還必須看到社會對於子宮的論述,例如「子宮無用論」、「子宮有潛在癌症風險」、婦女的身體與醫療技術物的關係(例如避孕的樂普)……等等,才能清楚為何女性要割除子宮。 這裡可以看到,經濟學家傾向於把人類的行為都歸因在個人的自利動機,但是社會學者則強調人類的經濟行為跟社會環境息息相關,經濟行動必須鑲嵌在社會制度之中才可以理解。例如台灣女性切除子宮的行為,是鑲嵌在台灣的健保制度、醫病關係、性別文化,甚至裝樂普

避孕的身體經驗當中,絕對不可能是由單一經濟物質因素就可以誘發的。 總結社會學角度看到的經濟行為:一、人不是原子式的個人存在,而是生活在社會中;二、個人的經濟行動是鑲嵌在社會制度、文化、物質文明當中;三、觀察經濟行動必須從社會整體、相互關聯的角度來觀看,而非將經濟行動與其他領域的行動分開。 如果沒有遇見經濟騙子就好了 但是我們生活世界習慣認為,高效率、高獲利是社會發展的動力,社會進步等於經濟發展,就得追尋資本主義的邏輯,自利式的「賺大錢」才是王道。然而自由市場的發展是歷史的產物,人類歷史上有許多不同型態的市場運作,經濟的運作從來就無法脫離社會、文化、和政治的因素。於是首要之務

,就是要認識到:經濟自利的追求本身就是一種文化產物,因此在過去、現在、未來,它都不會是支配市場行為的單一原則。 1998年的美國杜克大學,一群學生在校園靜坐,他們抗議的對象不是學校,而是因為身上那件印著Duke標誌的衣服。學生們發現,這些印著他們引以為傲的服飾沾滿勞動者血汗,這些勞動者們在低薪和惡劣環境下的工作,而這樣的壓榨更隨著全球產業的競爭,繼續向下沉淪。這場在美國校園開展的反血汗工廠運動,逐漸成為世界性的社會運動,多少翻轉了全球供應鏈的遊戲規則,也稍微改善了第三世界工人的勞動情況。 如果我們認為自由市場是唯一的經濟制度安排,這種視野將會把人類變成狹隘的經濟人,從而將人類困在市

場經濟的牢籠當中──少數資本家拿走利益,人類卻集體賠上社會整合、自然環境,以及人的自由與尊嚴。如果你存了好久的錢買一輛汽車,卻沒有得到應有的保障,你會認為這是市場自由競爭運作法則的結果嗎?本書的第一篇從不同的面向提出各種可能性,例如公司治理就不見得只為了老闆和股東,能源科技的政策如何制定從來就不是只有一種邏輯。認清資本主義和市場的多樣性,不但讓台灣的黑狗兄有繼續打拚的氣力,也讓我們對未來會有積極的想像 連國家都會變成流浪漢的當代金融社會 司法人員在1970年代的時候,薪水很低,宏仁老師的媽媽的某朋友是法官太太,只要一開學,就會來跟他家借錢,因為薪水太低了,連小孩子的學費都繳不起,我

們猜,進入二十一世紀後,這種跟朋友借錢來繳納學費的情況會少很多,一方面有助學貸款,另方面也有信用卡可以應急。以前到美國旅遊或經商,出國前必須換美金現鈔或旅行支票,但現在使用信用卡刷卡或直接在美國的銀行提領現金也可以;以前上公車必須先買票,現在直接刷卡;以前得用現金袋寄送學費給在外學子,現在網路銀行一指搞定;以前賺了錢就儲蓄,現在則去投資股市理財。 我們的生活、社會早被金融化了。 看似更方便的金融生活,其實也徹底改變國際或社會關係,一不小心國家或個人就會陷入負債。借錢非常方便,缺錢中國就借給你,還不出來,就把斯里蘭卡的港口收歸自己所有;信用卡債務還不出來,討債公司、司法體系就會上門來

,逼得你發瘋或出門流浪。 本書的第二篇就是圍繞著全球金融化下的社會議題討論,包含一帶一路、股票號子變遷、卡債剝削、債務造成的創傷,更甚者淪為街友無所依靠。我們可以看到全球金融資本主義的猖獗、衝擊,而台灣這個在地社會又如何回應、適應這樣的衝擊。 為何台灣薪水三十年不變? 宏仁老師的姨丈只有小學畢業,在1970年代先當學徒,接著跟朋友在愛河旁開起工廠做合板加工生意,賺了好幾棟房子;1980年代的台灣,進入「台灣錢淹腳目」時代,大學畢業生起薪,從1980年的8000多元,到1987年翻了一倍,超過1.6萬元;1985年的某個大學畢業同學說,他應徵了13個工作,13家公司都錄取他。

從1987年到現在,已經過了三十年,但大學畢業生的薪水還漲不到一倍,到底發生了什麼事?是不是好的工作機會都消失了?黑手變頭家的流動路途是不是被堵住了?有人會去考證照,但這只是個人找尋出路的辦法而已,對集體低薪問題的解決有用嗎?還是必須回到勞工組工會才可能改變?但台灣的政經文化環境,非常不利工會組織跟集體行動,怎麼辦?是不是來讀一下《巷仔口社會學》可以比較知道如何解決這些問題?還是必須改變組織的奴隸管理文化? 這些問題沒有簡單的答案,二十世紀的台灣社會,提供許多流動的機會,因此,許多人認為努力就可以階級翻身,但是二十一世紀的台灣,如馬克思說的:「絕大多數的人,除了自己的一張皮以外,沒

有什麼可以出售了。」也只有當台灣勞工認清楚這個處境後,才可能團結來抵抗勞動力的徹底商品化,找出新的出路,這是本書第三篇所關心的主題。 資本主義不會忘記的,永遠都不會忘記的:掏你口袋的錢 大家應該都有這樣的經驗:每年生日的前一個月開始,就會收到各家廠商寄來的賀卡和給壽星的優惠,他們並不認識你,但比你的朋友、家人更在意這個日子,他們提醒你可以如何犒賞自己,提供各種折扣或商品,目的當然很清楚:要你口袋的錢。過去的時代,商人會提醒大家要過母親節、中秋節、聖誕節了,現在則又加碼宣傳古今中外的節日:七夕情人節、萬聖節,還要加上白色情人節,多多益善,甚至就直接宣傳購物節,這個厲害吧!商業性的消費

活動,幾乎成了現代過節的必要項目。我們當然清楚消費社會的遊戲、背後的經濟邏輯,但事情可能比你想的還要複雜。在當代消費開始盛行電子支付,雖然帶來方便,但也暴露了個人隱私,除了國家治理的運作,同時也成為企業蒐集大數據的商機,消費者等於是一頭牛,同時被剝了兩層皮。 以上是大家比較熟悉的個人式消費社會學版本,本書第四篇也介紹進化版的當代資本主義消費,包括許多年輕人期待看到偶像現場表演的跨年演唱會,或各級政府積極爭取舉辦的巨型活動,如花博、世大運、奧運。當然,消費者也不是一盤散沙,要如何不被個個擊破,建立主體性,本書諸多文章也有所討論。 只要我們能另類思考,就有很多事情是可以期待的 有

人說台灣人很愛貪小便宜,一旦有免費的來店禮或促銷活動,事先提早幾小時去排隊,甚至超過24小時都可以。但是台灣人也很有愛心,日本311大地震時,慷慨解囊,讓日本人銘感於心。有一次,我看到一條新聞,一群都市低收入者的屋舍被燒了,時值寒冬,某教會立即為他們募集物資,正當我準備聯絡教會運送物資時,工作人員就和我說已經夠了,這還不到3小時欸!這讓我對台灣人的善心捐助,有了第一手的體會,雖然因為手腳太慢,而有被打敗的感覺,卻也感受到了滿滿的溫暖。 其實,上述行為再次證明了經濟學所預設,以自我最大利益為優先考量的理性經濟人不是人的唯一特質,如何強化從社會利益出發的社會經濟,超越由自由市場支配的資本主義

經濟模式,也可以透過從社會整合的角度,建構社會經濟的想像而加以實踐。而當我們了解到經濟組織和行為不能脫離社會領域而獨立運作時,就得認可經濟行動也是社會行動。經濟社會學的知識也如經濟學的理論一樣,能夠積極地影響它所描述的對象,也就是說,提出從社會角度所建構的社會經濟圖像與想像,也可以成為驅動社會實踐的力量。這是本書第五篇的案例所要傳達的訊息。 這本書的內容還有兩個特色:首先,幾乎所有的篇章都是針對台灣社會或與台灣社會相關的案例展開論述,對於關心台灣社會經濟的讀者而言,可以提供更多元的理解角度,從而思考在資本主義自由市場經濟之外的各種可能性。其次,各篇的內容已經是經濟社會學的2.0進化版,除

了傳統的社會制度、社會鑲嵌、社會網絡概念,也加入STS理論的「社會技術組裝體」、展演性等概念。不過關於親密經濟或文化經濟等新近發展的論述,尚無相關文章,希望未來《巷仔口社會學》可以有更多此類的討論。 另外,本書的各篇文章,除了書中「市場不只一種可能」、「借貸人生」、「好工作與壞工作」、「消費萬萬歲」、「真實烏托邦」這五個篇章的安排之外,還可以從不同的面向組織歸類,例如對於全球供應鏈有興趣的讀者,可以將台灣黑狗兄、中小企業隱形冠軍、不同的顏色的供應鏈、中國半導體產業升級策略,合起來一起看。性別的部分,有台商投資的越南工廠的女工、對於柔性管理的討論,以及女性消費者的故事等,同時也可以搭配《巷

仔口社會學》第二輯第七篇的「勞動、運動與性別」共讀。此外,《巷仔口社會學》第一輯第三部的「勞碌人生」也可以與本書內容共同參照。 目前台灣社會經濟,如果贏者拿走了全部,那麼我們還剩下什麼呢?波蘭尼說:「人類最終的認命,讓生命得以重生。不怨天尤人地接受社會現實,讓人類有無比的勇氣、力量來掃除所有可克服的不義與束縛。」本書的作者們,認清目前的個人與社會困境、限制,但是不怨天尤人,大家一起鼓起勇氣來,花費許多時間精力書寫,希望透過知識傳播來為台灣經濟社會提供解方,克服那些似乎不可能超越的障礙。我們要感謝本書的所有作者,即使外在政經、學術環境不是那麼優渥的條件下,為了貢獻、回饋台灣本土社會,他們違

反經濟學的「自利動機」,這就是本書得以順利出版的最重要原因。

公司治理與環境永續對企業績效影響之研究-以台灣半導體產業為例

為了解決竹科園區 的問題,作者張彤玲 這樣論述:

自從2008年發生金融海嘯後,加以全球環保意識抬頭,使得企業在追求股東利潤之同時,更應對各利害關係人負責,因此逐漸為社會大眾所關注,簡言之就是企業必須在營運過程中,負起自身環境、社會及公司治理方面的責任,並創造共享的價值。對於企業來說,營運目的為獲取利潤的最大化,因此企業必須思考,如何在實行環境永續的同時,維持自身之利潤。因此本研究以2014年至2020年半導體產業上市櫃公司做為企業變數之樣本,以公司治理與環境永續之構面,探討兩者對於企業績效之間的影響。並以一般迴歸分析,探討企業的公司治理機制良好時,是否會影響企業責任的落實以及探討良好的公司治理機制是否會影響企業績效及環境永續之間的關聯性。

想知道竹科園區更多一定要看下面主題

竹科園區的網路口碑排行榜

-

#1.竹科亞洲第一的科學工業園區- 書房

新竹科學 工業園區(以下簡稱竹科)的成立並非世界首創,在它之前,美國的矽谷(Sillicon Valley)及波士頓已有成功的科技公司聚落營運,尤其, ... 於 www.ctee.com.tw -

#2.反龍科3期擴建案自救會驚爆「台積電放棄設廠」 竹科管理局 ...

自救會表示,日前與竹科管理局、台積電代表進行對談,「會中,台積電代表明確表示,對於因龍潭科學園區第三期擴建案而引發的龐大社會爭議,台積電深感不安 ... 於 www.ctwant.com -

#3.交通資訊

請至高鐵新竹(竹北)站外【客運轉運站第一月台】搭乘科學園區接駁巴士直達竹科。 計程車 費用不確定. 園區巡迴巴士 請至網站查詢. 位置圖. <; >. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 於 www.sharehope-ms.com.tw -

#4.科學園區行動精靈2.0 - Google Play 應用程式

「科學工業園區行動精靈」為科學工業園區官方提供園區資訊行動化APP服務,提供三園區新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區之即時交通資訊、公車 ... 於 play.google.com -

#5.全球中央05月號/2021 第149期 - 第 51 頁 - Google 圖書結果

... 新竹科學園區他與四名兒女。(沈家豪提供)目前約有 520 家公司、就業人數超過 15 萬人,近年產值均達新台兩年前產下第六胎的徐姓夫徐姓夫妻表示,雙方都喜歡幣 1 兆元以上 ... 於 books.google.com.tw -

#6.台積電放棄龍潭第三期擴建? 台積:尊重居民與主管機關

2023年10月4日「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」前往竹科管理局進行抗議,要求撤回龍潭科學園區擴建案。 於 www.digitimes.com.tw -

#7.新竹園區

新竹園區. 交通資訊-> 交通路線. 中山高北上至公會: 經過中山高系統交流道於98Km處靠右駛入「科學園區閘道」沿高速公路直走至第二個紅綠燈路口至「新安路」左轉後過 ... 於 www.asip.org.tw -

#8.在新竹科學工業園區及週邊規劃研究園區之研究

本研究藉由深度訪談產官學研專. 家以蒐集改善建議,參考各國科學園區的設置為標竿學習的對象,結合科學園區群聚網絡模式. 與SWOT 架構以分析竹科的目前態勢與規劃,提出在 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#9.台灣新竹科學園區產學訓協會

結合北部地區大專校院、企業及政府相關單位,共同推動產學訓合作,使新竹科學園區未來在整體發展上能因產學資源的交流互用而提昇高科技產業競爭力. 於 aicspht.org.tw -

#10.銅鑼科學園區

銅鑼科學園區. 新竹科學園區– 维基百科,自由的百科全书. 新竹科學園區,簡稱竹科,舊稱新竹科學工業園區, 2 3 ,是臺灣的第一座科學園區,所屬園區 ... 於 dwarfvx9.midvalley.edu.np -

#11.台灣新竹科學工業園區百度百科 - Sheryllarocque

... 新竹科學工業園區位於台灣省新竹市,於8平方公里, ... 新竹科學工業園區- 臺灣新竹科學園MBA智库百科. jc9h.sheryllarocque.online; : 新竹市竹科X產業創新園區. 於 jc9h.sheryllarocque.online -

#12.傳台積電放棄設廠龍科竹科管理局:非為單一廠商

因應台積電擴廠需求,竹科管理局規劃龍潭科學園區擴建第三期計畫,引起居民不滿,今傳出居民自救會與竹科管理局、台積電三方會談後,台積電決定放棄 ... 於 www.taisounds.com -

#13.傳台積電放棄設廠龍科竹科管理局:非為單一廠商

因應台積電擴廠需求,竹科管理局規劃龍潭科學園區擴建第三期計畫,引起居民不滿,今傳出居民自救會與竹科管理局、台積電三方會談後,台積電決定放棄擴 ... 於 today.line.me -

#14.台積電放棄在龍科3期設廠? 竹科管理局這樣回應- 財經- 中時

反龍科擴大土地徵收自救會傳出台積電將放棄在龍科3期設廠,對此,新竹科學園區管理局14日表示,目前沒有回應。而竹科管理局日前表示,對於龍潭科學 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.新竹科學工業園區歷35年繼續欣欣向榮杜啟祥局長領導竹科 ...

新竹科學工業園區(簡稱「新竹科學園區」或「竹科」)於1980年成立,是臺灣的第一座科學園區,是中華民國發展高科技產業的濫觴之地,也是吸引許多海外學人回台創業的逐 ... 於 www.mjtaiwan.org.tw -

#16.新竹科學園區即時影像

新竹科學園區 即時影像 ... 即時影像監視器網站提供台灣各地旅遊景點、市區道路、省道、國道高速公路等CCTV 閉路電視攝影機即時影像,免費提供民眾隨時查看交通路況、天氣資訊 ... 於 tw.live -

#17.新竹科學園區- 東區- 新竹市- 台灣旅遊資訊- 旅遊導覽

新竹科學園區 設立於1980年12月15日,成立至今約有380家高科技廠商進駐,佔地十分廣大,主要產業包括有半導體業、電腦業、通訊業、光電業、精密機械產業與生物技術產業; ... 於 www.travelking.com.tw -

#18.台積電放棄在龍科3期設廠? 竹科管理局這樣回應

反龍科擴大土地徵收自救會傳出台積電將放棄在龍科3期設廠,對此,新竹科學園區管理局14日表示,目前沒有回應。 而竹科管理局日前表示,對於龍潭科學 ... 於 turnnewsapp.com -

#19.竹科X計劃車程4分鐘5字頭房價超吸睛

隨著區內明年將有包括竹科X基地的首棟研發大樓與新竹文創館等重要設施落成啟用,近期建商推案動作已轉趨積極,5字頭價位吸引不少園區客目光。 新竹科學 ... 於 www.taiwanhot.net -

#20.新竹科學園區X基地第一軟體大樓

互利共生的科學園區新竹市各個區域都蘊含著獨自的魅力,若以本案基地為核心,西側為新竹市中心與舊城區,擁有著深厚的人文氣息;東側隨著便捷的聯外交通,串聯著生醫與 ... 於 www.bioarch.com.tw -

#21.新竹科學園區政策過程的重新檢視

相較於一般認為新竹科學園區是源於蔣經國政府由上而下政策規劃而成的觀點,本文發現竹科園區的發展,實際乃是由下而上的政策執行過程所形塑而成,期間 ... 於 www.airitilibrary.com -

#22.112年度_新竹科學園區-生醫技術人才培訓計畫(實體課程)

* 本計畫以竹科園區事業單位從業員工優先錄取,若有名額將開放有志進入園區就業人士報名參加。 * 課程/講座如有異動,以官網公告為準,欲查看詳細課程資訊或線上報名請 ... 於 edu.tcfst.org.tw -

#23.新竹科學園區是哪一區 - 路名資料庫

新竹科學園區 是哪一區| 路名資料庫 ... ,新竹科學工業園區(簡稱新竹科學園區、竹科)是臺灣的第一座科學園區,涵蓋範圍橫跨新竹市東區與新竹縣寶山鄉,園區內廠商以經營電子 ... 於 road.iwiki.tw -

#24.111年度竹科醫療器材產業創業環境創新計畫

前往地區:, 日本;. 參訪機關:, 參訪福岡ASTEM,FFG,PARKS,九州經濟連合會,FGN,ATOMica新創基地,北九州科學園區,Fukuoka Venture ... 於 report.nat.gov.tw -

#25.國家科學及技術委員會統計資料庫

新竹科學園區, 新竹園區, 776.75, 341.22, 340.70, 99.85. 竹南園區, 123.00, 78.24, 78.24 ... 竹科備註:, 1.生醫園區可供出租面積原為24.11公頃,因專三C區內原能源中心 ... 於 wsts.nstc.gov.tw -

#26.新竹科學園區- 維基百科,自由的百科全書

位於苗栗縣竹南鎮頂埔里,民國八十六年七月奉行政院核定為科學園區用地,於民國八十八年七月開始動工,土地面積159公頃以支援新竹科學園區發展,並已陸續引進生物科技、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#27.【番紅花專欄/新竹東區】車庫餐廳|竹科園區裡的溫暖綠餐桌

新竹科學園區 裡頭有家餐廳名叫「車庫」,位置所在地是前科管局汽車保養修護廠,是老建物,也是36年前的竹科發源地。但別以為只有竹科員工才能進來吃飯 ... 於 greenmedia.today -

#28.科學園區科技生活館– HSPLINK

友善連結. 科技生活館 集思竹科會議中心 藝文活動 新竹科學園區 全家便利商店 粉絲專區. 新竹科學園區科技生活館@2017 電話:03-579-8762 傳真:03-579-9834 客服信箱 ... 於 www.hsplink.com.tw -

#29.公會簡介 - 園區公會

新竹科學園區 為台灣於1980年首創之高科技工業園區,當時政府單位及民間業者對園區事業的發展方向均感陌生,處處需要交換心得、整合意見,以求穩健發展。 · 現任理事長. 於 122.147.144.20 -

#30.國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局處務規程

企劃組掌理事項如下:. 一、園區規劃發展策略之研擬、推動及管考。 二、年度施政計畫之研擬。 於 law.moj.gov.tw -

#31.國立新竹科學園區實驗高級中等學校– NEHS Official Website

學生活動. Student Affairs · 校務行政. School Affairs · 榮譽榜. Honor Roll · 升學資訊. Graduation · 本校招生. Admissions · 教師相關. Teacher Affairs · 公告訊息. Latest ... 於 www.nehs.hc.edu.tw -

#32.反龍科3期擴建案自救會驚爆「台積電放棄設廠」 竹科管理局 ...

反龍潭科學園區第三期擴建案自救會13日在臉書宣布,「今天下午,竹科管理局、台積電及自救會三方代表進行對談,會中,台積電代表明確表示,對於因龍潭 ... 於 news.pchome.com.tw -

#33.新竹市東區新竹科學園區 - quelquesmotsdam.fr

科學園區探索館SIPA. 新竹科學園區,簡稱竹科,舊稱新竹科學工業園區, ,是臺灣的第一座科學園區,所屬園區包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#34.新竹科學工業園區廠商資料

新竹科學工業園區廠商名錄,包括新竹科學園區、竹南科學園區、龍潭科學園區、銅鑼科學園區、宜蘭科學園區等入區登記廠商資料(不含出區或解散廠家)。 於 sheethub.com -

#35.新竹科學園區

新竹科學園區 ; 2023-03-16 10:35. 竹科銅鑼園區環差過關地方憂衝擊國家級西湖濕地 ; 2023-01-17 10:50. 竹科銅鑼園區初審過關專管專排沒溝通鄉長質疑太倉促 ; 2022-12-28 10: ... 於 e-info.org.tw -

#36.【新竹科學園區】職缺- 2023年10月熱門工作機會

幸福企業徵人【新竹科學園區工作】約117筆-工安人員、行政助理、工地監工、施工人員、機電工程師、專案部助理、儀校工程師、工安工程師等熱門工作急徵。1111人力銀行 ... 於 www.1111.com.tw -

#37.新竹科學園區 - 维基百科

新竹科學園區 坐标24 46 56 N 121 00 23 E 24 7823005 N 121 0062859 E 24 7823005 121 0062859 簡稱竹科舊稱新竹科學工業園區2 3 是臺灣的第一座科學 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#38.歡迎蒞臨新竹科學園區

管理局簡介 · 認識局長 · 局長信箱 · 組織架構 · 業務職掌及分機 · 施政策略目標 · 施政計畫 · 施政成果 · 服務手冊 · 災害防救作業 · 園區滿意度調查 · 樓層資訊 ... 於 www.sipa.gov.tw -

#39.新竹科學工業園區| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

民國69 年12 月15 日設立的新竹科學工業園區是台灣第一個科學園區,設立以來即以塑造高品質的高科技產業發展基地為宗旨, 至92 年止,園區內共設立370 家高科技公司,大 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#40.傳台積電放棄在龍潭擴建科管局:其他廠盼能進駐

「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」在臉書發文表示,竹科管理局、台積電及自救會3方代表日前進行對談。台積電代表會中明確表示,對於龍潭科學園區 ... 於 tw.nextapple.com -

#41.南台灣社會研究的三元思考─區域研究、社會議題與公民社會

... 科學園區設置管理條例的配套下,大面積土地變更皆選定在具有區位優勢之優良農地,可見農地保護遇到工業發展就成爲非優先之考慮因素。然而,徵收這些農地的正當性在於是否 ... 於 books.google.com.tw -

#42.科學園區。科學工業園區

國科會三大科學園區於今(13)日召開「國家科學及技術委員會科學園區2022年營運記者會」。受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#43.科技部新竹科學園區管理局之112年度 ...

一、科技部新竹科學園區管理局之112年度「科學園區新興科技應用計畫」至111年8月1日截止受理申請。 二、本計畫目的為激勵科學事業結盟異業或學術界 ... 於 rd.site.nthu.edu.tw -

#44.「竹科X計畫」擴充廠房科技部:全力支持 - 新唐人亞太電視台

歡迎回來。美中貿易戰台商回流, 竹科 面臨用地不足,新竹市力推「 竹科 X」計畫,擴充廠房,打造嶄新的科技廊帶,規畫設置軟體 園區 。科技部長陳良基視察 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#45.新竹科學園區|YouBike微笑單車-站點列表

新竹科學園區 ; 新竹科學園區; 竹科管理局; 11; 4. 新竹科學園區; 新竹科學園區; 科技生活館; 20; 10. 新竹科學園區; 新竹科學園區; 靜心湖; 11; 13. 新竹科學園區; 新竹 ... 於 www.youbike.com.tw -

#46.我們還需要下一座園區?竹科三期更名重啟紀事

位在工研院四周,這一片仍保有農業聚落型態的竹東土地,自1987年即被國科會相中作為「新竹科學工業園區第三期」預定地,完成用地變更後,從農地變成工業 ... 於 www.twreporter.org -

#47.橋頭科學園區

橋頭科學園區. 新竹科學園區– 维基百科,自由的百科全书. 國家科學及技術委員會竹科管理局行政大樓概要設置單位國家科學及技術委員會新竹科學園區管理 ... 於 surgex9s.letstalksex.net -

#48.科技部新竹科學園區管理局編制表

科員. 委任或. 薦任. 第五職等或. 第六職等至. 第七職等. 三十二. 技佐. 委任. 第四職等至. 第五職等. 五. 內二人得列薦任第六. 職等。 科技部新竹科學園區管理局編制表 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#49.【新竹科學園區】最新徵才公司

搜尋「新竹科學園區」徵才公司:【豪晶科技股份有限公司新竹科學園區分公司】【義晶科技股份有限公司】【立衛科技股份有限公司】等8743間公司正在招募工作夥伴, ... 於 www.104.com.tw -

#50.聯絡我們-中強光電

新竹科學園區 力行路11號; +886-3-5772000. 竹南廠. 苗栗縣竹南鎮科北五路2號; +886-37-777000. 南科廠. 台南科學工業園區南科六路2-1號; +886-6-5052551. 利害關係人及員工 ... 於 www.coretronic.com -

#51.交通資訊

2.統聯客運【竹科站】:1619台北—台中(經竹科)。聯絡電話:03-6669159 / 營業時間:06:30~22:00 3.國光號:1866新竹—台中 4.園區巡迴巴士:行駛時間週一至週五06:30 ... 於 www.meeting.com.tw -

#52.新竹市地圖

國家同步輻射研究中心座落於新竹科學園區西北角,佔地14公頃,鄰近國立清華大學、國立交通大學及工業技術研究院等研究單位。新竹科學園區位於台北南方約70公里處,距離桃園 ... 於 www.nsrrc.org.tw -

#53.科技部新竹科學園區管理局2022年招標案件列表

「新竹科學園區新竹園區環境品質監測工作」(110-112年度)變更契約, NT$9,200,000.00 ; 園區龍潭基地開發工程-第二期水土保持設施新建工程(第一次變更設計), NT$9,835,807.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#54.新竹科學園區即時影像

新竹科學園區 ,簡稱竹科,是台灣首個科學園區,是全球重要的高科技代工中心,也被稱為「台灣矽谷」。園區內有超過400家高科技公司,涵蓋半導體、電腦、通訊、光電、 ... 於 www.twipcam.com -

#55.新竹-科學園區

新竹-科學園區. 超級充電站. 新竹市科學園區工業東二路1號300. 行車路線 道路救援 0809007518. 充電 8 個超級充電座,全天開放,功率可達115 kW. CCS 兼容性. 便利設施. 於 www.tesla.com -

#56.中堅實力:台灣中小企業的成長之路 - Google 圖書結果

... 竹科的苗栗竹南及銅鑼基地,以及中部科學園區及加工出口區,還有雲林麥寮工業區、斗六擴大工業區等地的發展。再就工業及服務業從業員工結構來看,僅彰化縣(59.06%)及苗栗 ... 於 books.google.com.tw -

#57.邁向下個竹科奇蹟!林智堅力推「竹科X」產業園區2021年 ...

[記者洪美秀/新竹報導]邁向下個竹科奇蹟、新竹市長林智堅今天出席新竹科學工業園區39週年慶時說,已與竹科園區和科技部合作,將打造36公頃「竹 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#58.新竹科學園區旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

新竹科學工業園區(簡稱新竹科學園區或竹科)是台灣第一個科學園區,涵蓋範圍橫跨新竹市東區與新竹縣寶山鄉,園區廠商以經營電子代工服務為主。由於該園區是台灣發展高 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#59.竹科萬花筒

竹科萬花筒. @sipa10310295 subscribers171 videos. 竹科萬花筒係由新竹科學園區管理局所設立頻道,透過此頻道將竹科活動或業務影片與民眾分享及互動。 Subscribe. Home ... 於 www.youtube.com -

#60.國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局. HSINCHU SCIENCE PARK BUREAU, NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL. 廠商分類:政府學研區. 攤位號碼:N614. 於 expo.bioasiataiwan.com -

#61.科學園區貨物通關-臺北關中文版網站

... 園區事業之需要,於園區內設置新竹科學園區支局(現為新竹業務課)辦理進出口通關及監管業務,並於69年12月15日開始正式營運。 (二)貨物輸入通關作業:. 1、園區事業自 ... 於 taipei.customs.gov.tw -

#62.科學園區發展現況與願景

竹科 -新竹生醫園區產業聚落成形. 1.設置研發中心、育成中心及園區醫院,已核准「新藥研發」、「高階醫療器材」48家廠商,投資額達197.9億元,106年營業額成長26.7%。 2 ... 於 www.ey.gov.tw -

#63.新竹科學園區

新竹科學園區 設立於1980年,面積653公頃,主要為積體電路、電腦及周邊設備、通訊、光電、精密機械和生物技術等產業發展主軸之科學園區,為我國第一個科學園區。自成立以來 ... 於 idipc.hsinchu.gov.tw -

#64.轉型起飛臺灣更美-行政院游院長九十一年/九十二年言論選集

... 新竹科學園區成立了亞洲首座的「矽導竹科研發中心」 o 整個矽導計晝將分篇研發、培育與投資三犬部分;在研發上,政府要在三年內投入七十六億新臺幣推動「晶片系統國家 型 ... 於 books.google.com.tw -

#65.竹科42週年貢獻台灣經濟3園區去年總產值達3.7兆元

竹科 創立42週年,開枝散葉,促成南科及中科成立,國科會副主委陳宗權今天表示,3個園區去年總產值達新台幣3.7兆元,約中央... 於 money.udn.com -

#66.自救會驚爆台積電龍潭廠擴建計畫生變!竹科管理局這樣回應

「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」近日驚爆竹科管理局、台積電及自救會三方對談後,台積電決定放棄設廠計畫,對此,竹科管理局表示,非為單一廠商 ... 於 finance.technews.tw -

#67.新竹科學園區

新竹科學園區 ,簡稱竹科,舊稱新竹科學工業園區,,是臺灣的第一座科學園區,所屬園區包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區、新竹生醫園區、桃園龍潭園區以及 ... 於 www.wikiwand.com -

#68.新竹科學園區- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 新竹科學園區. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 於 www.google.com -

#69.傳台積電放棄在龍潭擴建科管局:其他廠盼能進駐

「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」在臉書發文表示,竹科管理局、台積電及自救會3方代表日前進行對談。台積電代表會中明確表示,對於龍潭科學園區第3期 ... 於 www.cna.com.tw -

#70.行政院所屬各機關94年度研究發展成果年報 - 第 191 頁 - Google 圖書結果

... 科學工業園區管理康 940l-94l2 科學工業園區管理局 94 年公務人力資本衡量分析報告科學工業園區管理局楊維娟 940l-94l2 科學園區產業群聚與創新之研究以矽谷、竹科與南科 ... 於 books.google.com.tw -

#71.新竹科學園區管理局陳淑珠副局長專訪 - 新南向科研合作專網

2009 年竹科管理局參加在越南-和樂高科技園區舉辦的亞洲科學園區協會(ASPA) 第4 屆領袖會議後,臺越雙方展開交流,和樂高園區多次組團到竹科請益;越南另 ... 於 nsstc.narlabs.org.tw -

#72.竹科大小事

2023年新竹科學園區工安環保月系列活動開幕園遊會( 攤位#10)-群創光電「續ㄧ個永遠的地球TOGETHER WE GO FAR 」活動,歡迎民眾參與活動。 於 www.facebook.com -

#73.科學園區行動精靈2.0 4+ - App Store

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「科學園區行動精靈2.0」。下載「科學園區行動精靈2.0」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#74.「新竹科學園區」找工作職缺|2023年10月

2023/10/14-33290 個工作機會|新竹安全人員-新竹科學園區-駐衛警【美商_台灣士瑞克保全股份有限公司】、風管配管技術人員/學徒(日薪1600~3000) 竹科【永業系統工程 ... 於 www.104.com.tw -

#75.邁向科技城 新竹科學園區的成立

如今,新竹科學工業園區以積體電路產業、電腦及周邊產業、通訊產業、光電產業、精密機械產業、生物技術產業等六大領域的產業發展為主,在園區內外形成產業群聚效應 ... 於 140.112.105.19 -

#76.台積電龍潭設廠驚傳生變| 好房網News

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫,爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭,不過自救會、竹科管理局及台積電13日三方開會時,傳出台積電決定放棄 ... 於 news.housefun.com.tw -

#77.台積電龍潭設廠驚傳生變竹科管理局:重新評估龍科三期擴建 ...

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫,爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭,不過自救會、竹科管理局及台積電(2330)前天三方開會時,傳出台積電決定 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#78.科學園區買房指南!竹科、中科、南科房價漲多少?龍潭 ...

你知道內科、竹科其實是不同性質的產業園區嗎?科學園區、科技園區、產專區差在哪?為什麼有人說只要跟著產業買房準沒錯呢?在種種不同的產業園區買房 ... 於 www.housefeel.com.tw -

#79.龍科第3期擴建爆爭議自救會:台積電放棄設廠計畫

竹科 管理局表示,有多家半導體廠希望能在龍潭園區周邊發展。 「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」在臉書發文表示,竹科管理局、台積電及自救會 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#80.宏碁點火,台積電讓它壯大!竹科原本是「蚊子園區」

新竹科學 工業園區(以下簡稱竹科)的成立並非世界首創,在它之前,美國的矽谷(SilliconValley)及波士頓已有成功的科技公司聚落營運,尤其, ... 於 www.storm.mg -

#81.簡介- 南部科學園區

... 科, 南科管理局, 南部科學園區, 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局, 台南 ... 高雄園區位於高雄市路竹、岡山及永安三區之間,面積約567公頃,主要產業為半導體 ... 於 www.stsp.gov.tw -

#82.傳台積電放棄在龍潭園區擴建竹科管理局:盼其他廠進駐

(中央社記者張建中新竹14日電)竹科管理局辦理龍科擴建計畫,攸關台積電2奈米以下先進製程用地。據當地反對人士組成的自救會指出,因擴建案引發社會 ... 於 www.nownews.com -

#83.傳台積電放棄龍科設廠竹科管理局盼續與地方溝通 - 國泰綜合證券

不過先前龍科南側住宅社區被剔除因此目前剩約80戶持續抗爭。 竹科管理局指出,新竹園區及龍潭園區土地均已滿租,考量北台灣高科技人才密集、產業聚落成熟 ... 於 www.cathaysec.com.tw -

#84.龍科3 期擴建自救會抗爭成功台積電放棄建廠

新竹科學園區 管理局規劃龍潭科學園區擴建3 期計畫,協助台積電擴廠需求,此舉攸關台積電2 奈米以下先進製程用地,但周邊居民反對土地徵收因此組成自救 ... 於 news.owlting.com -

#85.新竹科學園區

Team Miaoli 挺苗栗 ... 以國際視野為基礎,世界動脈為趨勢,苗栗縣長鍾東錦擘劃科技、觀光並進的未來藍圖,由產業群聚帶動工業特區發展,交通動能與培育專才支持科學園區, ... 於 www.cw.com.tw -

#86.你知道為什麼臺灣最早的科學園區在新竹嗎?

不只是科學園區,清華大學、交通大學、工業技術研究院也都在新竹落腳,這一切都是巧合嗎?還是有其他原因呢? 要說到台灣科技產業的起源故事,必須要追溯 ... 於 techthy.org -

#87.好房網HouseFun4月號/2015(NO.22)跌定了!想賣,要趁早!

... 竹縣、市政府與科學園區舉辦「大新竹跨域合作平台」會議,達成「首重交通」共識,爭取增設跨越頭前溪道路,已獲交通部同意進行評估: ,進行中的高鐵橋下聯絡道竹科延伸段第 ... 於 books.google.com.tw -

#88.行動化服務-科學園區行動精靈2.0

「科學工業園區行動精靈」為科學工業園區官方提供園區資訊行動化APP服務,提供三園區新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區之即時交通資訊、公車資訊、鐵路資訊 ... 於 www.gov.tw -

#89.新竹科學工業園區對新竹地區發展的影響

自從1980年12月新竹科學工業園區(以下簡稱「竹科」)設立在新竹後,由於其相關優惠與獎勵措施的指導下,廠商紛紛來此設廠,為新竹帶來龐大的商機與工作機會。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#90.重大投資政策 - 新竹市工商發展投資策進會

竹科X產業創新園區 ... 新竹市公道五路因鄰近新竹科學園區及中山高速公路,周邊有清華大學、交通大學及工業研究院等創新育才中心,近年來已成為台灣新興科技聚落。為因應全球 ... 於 idipc.hccg.gov.tw -

#91.新竹科學園郵局

新竹科學 園郵局. 局號 006119-1; 局名 新竹科學園郵局(新竹19支); 郵務局號 300019 ... 新竹市東區科學園區工業東二路2-1號; 郵遞區號 300091; 營業時間 週一至週五 郵務 ... 於 www.post.gov.tw -

#92.趨勢贏家47-保單這樣買 別怕活到100歲: 4竅門存夠長照金 6張實支險大比拼

... 竹科園區擔任某家上市公司的部門主管,然而,有一天,老家通知他,父親突然腦溢血送醫. 012 觀念篇》提早知『老』從容因應. 於 books.google.com.tw -

#93.新竹科學園區相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的新竹科學園區相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#94.副總統出席竹科「科學園區探索館」開幕典禮

呂副總統秀蓮女士今天上午出席竹科「科學園區探索館」開幕典禮,除主持揭牌,並以3B理念-世界的頭腦(global brain)、世界的品牌(global brand)以及世界的橋樑(global ... 於 www.president.gov.tw -

#95.科學園區探索館

科學園區 探索館. Science Park Exploration Museum. | 連結Links |. 影片連結. | 介紹Intro |. 科學園區探索館是一棟黃色米色磁磚的建物,為民國69年園區成立時之第一 ... 於 www.brightideas.com.tw -

#96.反龍科3期擴建案自救會驚爆「台積電放棄設廠」 竹科管理局 ...

竹科 管理局啟動龍科擴建3期計畫,引發龍潭居民強烈反對。(圖/ ... 竹科管理局先前表示,對於龍潭科學園區擴建籌設計畫,將會整合民眾意見 ... 於 www.ftnn.com.tw -

#97.變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫 ... - 新竹縣政府

有鑑於竹科現有失土地幾乎全部提供廠商開闢完成,而新駐或舊有廠商擬再興建高科技廠房投資土地需求仍殷,而科學園區管理局遲遲未依據『科學工業園區設置管理條例』辦理用地 ... 於 www.hsinchu.gov.tw