精密螺絲起子組推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 FOOD超人九九乘法有聲書(新版) 和麥可.西爾吉克的 大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自風車 和左岸文化所出版 。

明志科技大學 工業設計研究所 楊俊明所指導 王元立的 整合QFD、TRIZ與階層類目法建構系統性創新概念設計方法 (2012),提出精密螺絲起子組推薦關鍵因素是什麼,來自於品質機能展開法、階層類目法、TRIZ。

FOOD超人九九乘法有聲書(新版)

為了解決精密螺絲起子組推薦 的問題,作者 這樣論述:

小朋友,你會背九九乘法表嗎? 快來跟著FOOD超人,一起念念唱唱,九九乘法真簡單! 九九乘法音樂卡*1+九九乘法學習小書*1+AAA(4號)電池*2 1.兩段式念謠與歌謠,促進孩子左右腦發展: 精心設計的九九乘法念謠與歌謠,讓孩子先念一遍,啟發左腦的理解力,再跟著歡樂歌謠唱一遍,促進右腦深化記憶,開發全腦數學潛能。 2.內含九九乘法表與小遊戲,讓孩子輕鬆學習: 小書內含數字1~9的乘法表,以及簡單的乘法迷宮小遊戲,讓孩子搭配歡樂歌謠,輕鬆學習基礎乘法。 3.可愛FOOD超人圖案,陪孩子一同學習: 搭配可愛的FOOD超人內頁插圖,刺激孩子的視覺與聽覺,陪孩

子一同學習,奠定數學基礎。 4.陪同孩子一起歡唱學乘法,增進親子間的親密互動: 家長可以陪同孩子一起念念唱唱,增加孩子對九九乘法的興趣,加強記憶,也能增進親子之間的親密互動。 注意事項/1、請在監護人陪同下使用,避免幼兒誤食本產品。2、長時間不使用時,請將電池取出。3、請勿將產品置放於高溫潮濕處,亦不得接觸火源。 ※注意 使用者請參閱 本書籍使用方式: 1.請將機械右方的白色電池絕片條取下後,方可開始使用。機械是以精密電子零件組成,請勿摔落或重擊。並且,請勿於高溫潮濕場所使用或存放。 2.請勿撞擊書角或將手伸入書和機械縫隙中。 電池更換、處理方式:

1.機械發出的音效、燈光減弱或消失時,請考量電池消耗的問題,並盡快更換電池。使用螺絲起子將機械背後的螺絲與電池蓋取下,換上兩顆新的四號(AAA)電池。更換電池時,請正確擺放正極(+)、負極(-)方向。最後,蓋上電池蓋,拴緊螺絲固定。 2.如果電池使用方式錯誤,會產生發熱、破裂及液漏危險。請正確擺放電池正極(+)、負極(-)位置,絕對避免加熱、分解和短路現象。 3.請勿混合使用新舊電池、及不同種類電池。 4.請勿使用鎳鎘充電電池。 5.請依規定處置舊電池,做好環境保護。 6.長期不使用的狀態下,請使用絕緣條或將電池取出。 1.先念再唱,兩段式九九乘法歌謠,讓孩子搭配

輕鬆學習。 2.內含1~9的九九乘法表與簡易迷宮遊戲,讓孩子奠定數學基礎。 3.搭配豐富的圖畫與九九乘法表,促進孩子的全腦開發。 陪同孩子一同唸唸唱唱,加深記憶,增進親子間的親密互動。

整合QFD、TRIZ與階層類目法建構系統性創新概念設計方法

為了解決精密螺絲起子組推薦 的問題,作者王元立 這樣論述:

對設計與開發人員而言,隨著設計的問題、責任與成本等條件日益複雜,已無法倚靠本身知識與經驗勝任;因此,需藉助具備邏輯與客觀特性的系統性設計方法,透過一連串可靠且可廣泛使用的設計程序,來提高設計效率、避免設計疏失、彌補知識不足,以及破除經驗侷限等,達成事半功倍之成效。本研究以品質機能展開(Quality Function Deployment, QFD)為基礎,整合感性工學(Kansei Engineering, KE)階層類目法(Category Classification),以及創新問題解決概念知識庫(Innovative Problem-solving Conceptual Konwle

dge-base)的系統性概念創新設計方法;此方法具邏輯的概念發想流程,以二元對應矩陣引導顧客感性需求與概念知識庫的創新通解原則聯結,擴大現有設計與開發的問題解決空間(Problem-solveing Space),進而產生符合設計目標、創新,與可行性兼備的客觀設計概念成果。

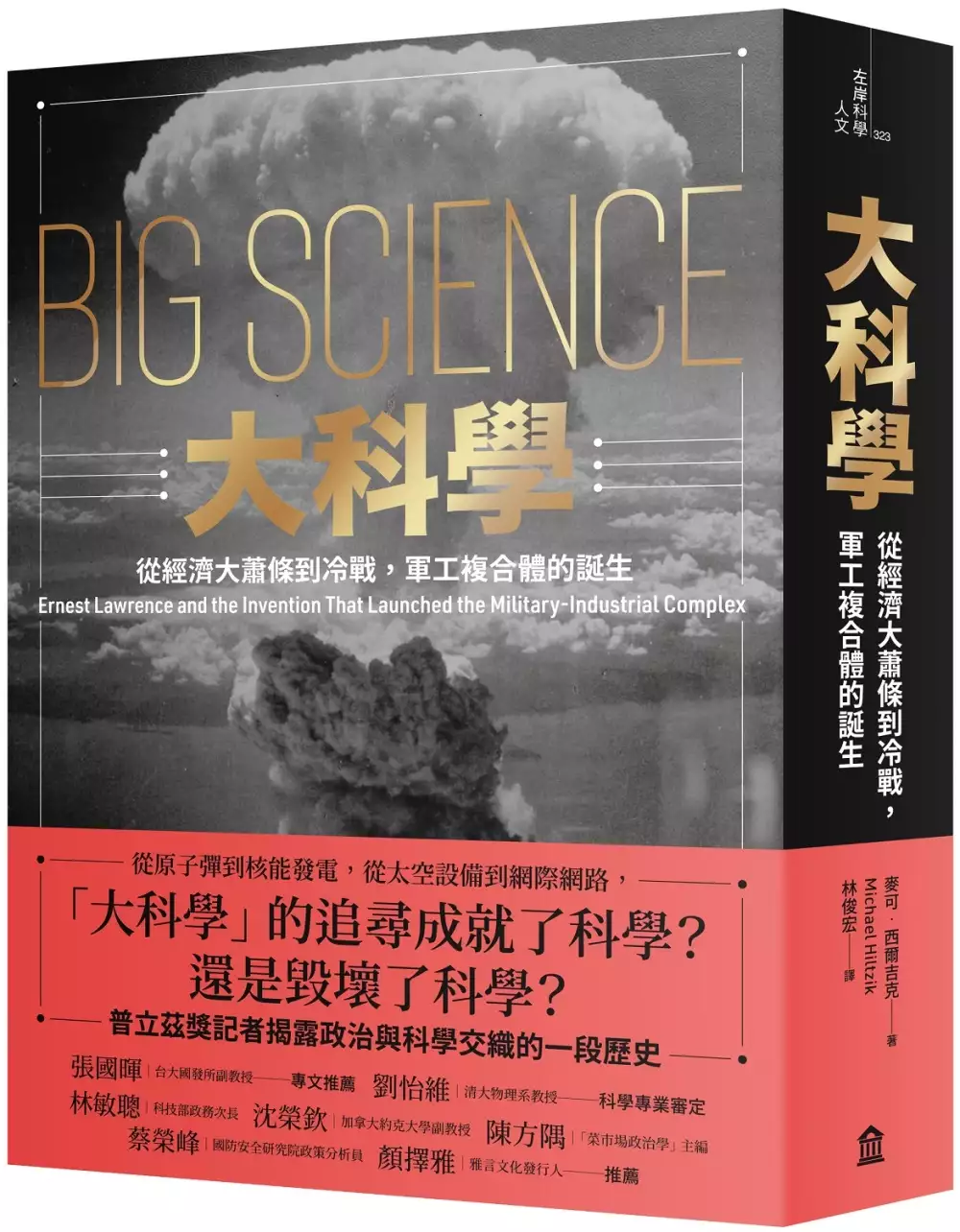

大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

為了解決精密螺絲起子組推薦 的問題,作者麥可.西爾吉克 這樣論述:

一段被遺忘的歷史,軍工複合體的誕生, 從原子彈到核能發電,從太空設備到網際網路, 「大科學」的追尋成就了科學?還是毀壞了科學? 普立茲獎記者揭露一段政治與科學交織的歷史。 這是一段被遺忘的歷史。從原子彈到登月計劃,從探測太陽系外的宇宙,到深入微觀尺度的原子,這些都是「大科學」的產物,至今引導著產官學界的合作。 「大」,不是一個誇張的形容詞,而是特指一九三○年代開始,科學界從人員編制、經費投入、儀器尺寸等各方面,皆往鉅型化發展的趨勢。 居禮夫人時代的科學,往往由一位科學家,搭配兩、三位助理進行,到一九三○年代之後,一個實驗室可能包括數十名科學家,甚至成長為上千名專家的

社群;實驗設備從小到可以放在「掌上」或「腿上」,大型化到好幾棟建築物才能容納得下,甚至巨大到變成「地景」的一部分;經費也不再是一所大學能夠承擔,而是需要傾國家之力,再加上工、商業界的巨頭。 是誰創造了新的合作模式?是誰開始追求「大」儀器?答案是,厄尼斯特・勞倫斯(Ernest Lawrence)。 他是諾貝爾物理學獎的得主,也是迴旋加速器的最初奠基者。他顛覆了科學家的傳統形象,發展出經營管理者的領導才能,還不拘領域,廣納技術人員。他在經濟大蕭條時代贏得資源,更讓「大科學」在二次世界大戰(加入曼哈頓計劃),以及戰後隨之而來的韓戰和冷戰裡,成為科學界、政治界和文化界的新典範。

在「大科學」新典範下,政府(特別是軍事單位)成為經費最大來源,工商業也逐漸影響學術界。科學家如何反省自身角色的改變?科學還是單純追求自然界真相嗎?還是科學界也需要從商業競爭當中,謀取自身利益?對「大科學」的追尋,究竟成就了科學,還是毀壞了科學?科學家如何成為政治裡的科學家?政治圈又如何因為科學社群的介入而改變? 無論是褒是貶,勞倫斯創造了我們身處的世界,大科學是我們的進行式。 @厄尼斯特・勞倫斯的時代 厄尼斯特・勞倫斯能夠在經濟大蕭條時代,說服研究基金會(例如:洛克斐勒基金會)投入鉅資,也能夠招募各方而來的人員,打破學科界線,打造勞倫斯風格的實驗室,不論是工程師或技

術人員,只要有才能,都能在他的實驗室找到一席之地。最後,這樣的實驗團隊,還在世界各地複製,從美東到歐洲,都可以看到勞倫斯將迴旋加速器帶到世界各地的影子。他認為,與其視科學儀器為機密,不如幫助各實驗室打造迴旋加速器,加速讓高能物理的版圖變成科學界的常規。 勞倫斯啟動的迴旋加速器知識王國,不到二十年,加速器從11英吋進展到184英寸,用巨大的儀器探索微觀粒子的奧秘。在經濟大蕭條的時代,勞倫斯有能力說服金主,投入鉅資。接著在二戰時,勞倫斯加入著名的「曼哈頓計劃」,與各座山頭合作,研發原子彈,打造軍工複合體的雛形。戰後,美蘇和平對峙的冷戰時代,依然能持續獲得軍方贊助,成為軍備賽局裡關鍵性的毀滅

力量。 @厄尼斯特・勞倫斯的爭議,以及他與歐本海默 核子工業除了引發道德難題,讓世人思考投注武器研發的正當性,核子力量也應用於醫界放射性療法(與他弟弟合作),和工業界的核能發電。究竟「大科學」本身即有為了取得軍方資源,而內建的不道德性?或者,「大科學」因為軍方介入而具備有利的發展條件,當轉移到其他領域,例如:網際網路(Internet),能創造出未來的榮景。 勞倫斯是貢獻卓著的科學家,也是極具爭議性的人物。他所開啟的迴旋加速器研究,每次有了新發現,都會引發新一輪的疑問,而這些疑問又必須有更大、功能更強的機器才能回答。這種不斷掠取更多資源的追尋,讓人質疑:為何不去專注與人

類生活更相關的科學研究? 另外,他在冷戰「麥卡錫主義」狂潮侵害美國學術自由的時候,並沒有挺身捍衛。他也因為熟知募款技巧,而在冷戰時期,不斷規劃出更大的計畫;他相信計畫夠大,才夠有吸引力。他還在各方試圖推動「禁核試」的浪潮中,持續追尋核子武器的研發,選擇成為物理學界的少數方。 一般人提到核子工業(原子彈),多會聯想到歐本海默。歐本海默最有名的,是以人道關懷,說出「後悔身為科學家卻製造出殺人武器」的一番話。勞倫斯卻支持核試,他認為,只有繼續核試,人類才有可能有「乾淨」的核彈,不論這個主張是樂觀的天真,或是政治說詞。兩位不同立場的人原先是好友,只是歐本海默為人所知,勞倫斯卻被逐漸遺忘

。本書即是為了打開我們的另一隻眼,看見故事的另一半。 歐本海默雖受人敬重,但,是勞倫斯,他所創新的實驗室合作模式,改變了科學的內涵,以及科學和國家、產業界之間的關係。當因爲各界質疑,使得軍方逐漸淡出科學事業,商界和產業界填補了這樣的空間,成為下一波矽谷產業的推手。 名人推薦 張國暉(台大國家發展研究所) 專文推薦 科學專業審定 劉怡維(清華大學物理系教授) 林敏聰(台大物理系特聘教授 / 科技部政務次長) 沈榮欽(加拿大約克大學副教授) 陳方隅(「菜市場政治學」與「US Taiwan Watch 美國台灣觀測站」主編) 蔡榮峰(國防安

全研究院政策分析員) 顏擇雅(雅言文化發行人) 劉怡維(清華大學物理系教授) 推薦 各界推薦 這是一個史詩級的故事,伴隨著人類的悲劇和人類的勝利,作者以其專業,完成了一部傑作!——Richard Rhodes,歷史學家,曾獲普立茲獎 一反過去從歐本海默的視野來談原子彈的主流敘事,作者從故事的另一個主角、也就是厄尼斯特・勞倫斯的角度,讓我們重新省思這段科學的追尋,並特別描繪人類歷史從「小科學」走到「大科學」的轉變。——George Dyson,科學與技術史學家 愛因斯坦獨自坐在伯恩的專利局,就提出了改變世界的相對論。對比當代,許多基礎研究卻都仰賴龐大的預算

、眾多的人員和精密的儀器。我們的科學是如何變成「大科學」?作者從科學社群內部,刻畫了這一關鍵轉變。——Mario Livio,天文物理學家