精神彷彿的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳德愉寫的 寶島暖實力:在臺灣真切活著的36顆心 和李育達的 一句話一輩子:人生的真情話都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自蔚藍文化 和德威所出版 。

輔仁大學 日本語文學系 橫路明夫所指導 李齊芸的 志賀直哉的生死觀 (2008),提出精神彷彿關鍵因素是什麼,來自於志賀直哉、生死觀、心靈重生。

寶島暖實力:在臺灣真切活著的36顆心

為了解決精神彷彿 的問題,作者陳德愉 這樣論述:

每一個堅毅的靈魂 都是撐起臺灣的重要存在 「她以細緻有情的視角,真誠呈現每個人物的生命歷程。他們的故事,也是你我的故事,孕育臺灣豐沛的生命力。」——鄭麗君 前文化部長 「用最溫柔的文字,將那些悲傷細細地刻畫。有笑、有淚,最後每一個故事都在文字裡昇華成了美好的記憶。」——王婉諭 立法委員 本書作者陳德愉是為人所熟知的資深記者,擅長挖掘小人物的人生百態。目光如炬,洞若觀火。文字洗鍊,幾句話就可以讓人物形象鮮活起來,彷彿直面著他們,看著他們微笑、沉吟、皺眉、泛淚。他們的喜悅,他們的憂愁,他們的憤怒,他們的不甘,你全部都能領會。你會跟他們站在一起,為他們的遭遇惋惜,為他們的決定抱

憾,同情他們的退縮,接受他們的妥協。 這是一座有著2300萬人的島嶼,乘載著2300萬個身體與心靈。島上的歷史是有所有人共同書寫,這些人演繹出2300萬+1個人生,卻也分享著共同的命運。陳德愉不分年齡、不分族群、不分性別、不分職業、無論遠近,走近他們身邊,走進他們的心房,為讀者呈現生命的各種可能。 他們不只是這個島嶼的風景,他們更是島嶼的核心精神,彷彿地底深層的巨大動力,寧靜卻堅毅地不斷抬昇島嶼的高度,形塑島嶼的樣貌。 藉由作者的筆,閱讀他們故事的你,就是他們。這是他們的故事,更是你的故事。 名人推薦 清華大學生命科學系特聘教授 李家維 作家 林韋地 中央研究

院院士 陳良博 音樂藝術家 雷光夏 遊戲橘子的創辦人兼現任執行長 劉柏園 設計師 聶永真 前總統辦公室主任 蘇志誠 ——暖心推薦(按姓名筆劃序排列)

精神彷彿進入發燒排行的影片

看更多【YOYO熱門唱跳】專區►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N0cB0juF4WI5P00JvTKmKCC

孩子們最喜歡的打起精神來來囉!

快來跟著哥哥姐姐一起唱唱跳跳15分鐘!

《打起精神來》

打起精神來

打起精神來

打打打打 打打打打

打起精神來

起床了

我還抱著

心愛的 溫暖的 小被被

大陽公公

一大早 就這樣 有精神

彷彿聽到

小閙鐘 在耳邊 唱著歌

一起做早操

有股香味

像花香 絕不是 電蚊香

原來他是

巧克力 烤士司 火腿蛋

快快起床

刷刷牙 洗洗臉 換衣裳

一起吃早餐

打起精神來

打起精神來

打打打打 打打打打

打起精神來

打起精神來

打起精神來

打打打打 打打打打

打起精神來

打起精神來

打起精神來

打打打打 打打打打

打起精神來

#兒歌 #YOYO金曲 #打起精神來 #兒歌帶動跳 #幼兒律動 #童謠 #葡萄姐姐 #酪梨姐姐 #百香果姐姐 #鳳梨哥哥 #YOYO水果家族生力軍

★★寶貝學習推薦★★

YOYO最新唱跳MV

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N3jfdrM6k3Rrhl7nKwtFiao

畫畫魔法

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N15fwbDo7yqoIrQdtkONAg1

YOYO點點名

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N1_y1faazG7_6paODoAHwxZ

碰碰狐MV

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N2L-H5_Qw7QoIoYm8YfKuEn

超級總動員

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLcbvjX60EZ0y3aTkcYpbIe3m3kDCKlsuh

YOYO卡通綜合包

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N3JHRxCf93QGb3svALfuirk

【訂閱YOYOTV】►►https://www.youtube.com/user/yoyotvebc?sub_confirmation=1

志賀直哉的生死觀

為了解決精神彷彿 的問題,作者李齊芸 這樣論述:

志賀直哉,生於1883年,從小在祖母寵溺式的教育下成長,從他的作品『某個早晨』(『ある朝』)當中,惹祖母生氣的主角對祖母說的一段話:「得容忍長輩說三道四就是孝順的話,這種孝順真是夠了。」從主角口無遮攔的一段話當中,可窺知志賀直哉受溺愛環境下的成長背景。在明治45年3月13日志賀直哉的日記當中,提到了這一段話:「為了得到自己的自由,可能不會顧慮到他人。而為了得到自己的自由,應該就要尊重他人的自由吧!若不尊重他人的自由,自己的自由就會遭到妨礙。若兩方相互矛盾的話,那就壓抑別人的自由吧!」從日記中充分表現出志賀直哉以自我為中心的性格。 大正2年發表的『范的犯罪』(『范の犯罪』),可謂是志賀直哉自我

主義性格達到巔峰的作品。『范的犯罪』取材於志賀直哉的表弟的自殺事件。作品中描述一位名為「范」的中國雜耍藝人,在表演飛刀特技時意外殺了妻子,主角「范」與志賀直哉的表弟有著相同的婚姻狀況,但表弟最後選擇了自殺,而「范」卻選擇了殺了妻子,在作品當中充分表現了「范」對於道德觀不偏不倚的性格,也可視為作者志賀直哉不容任何事物侵犯其自我主義的個性,而這種任性的性格,無庸置疑的得咎於祖母的寵溺教育吧!在執筆『范的犯罪』時,志賀直哉遭到山手線電車車禍,受到重傷,為了養傷他來到了城崎溫泉,這次的瀕死經驗也使得志賀直哉進入了三年的創作休止期。大正6年發表的作品『在城崎』(『城の崎にて』)可謂為志賀文學的轉捩點,大

多數研究志賀思想的論文,都是以圍繞著主角所遭遇的三種小生物的死,觸發其對死的看法來作為論述中心。作品當中可細分五種死的要素:青山的家族墓園、蜜蜂、范的妻子、老鼠、蠑螈。在作品中主角偶然看見了蜜蜂的遺體、偶然的瞥見拼命求生的老鼠、偶然用石頭打死了蠑螈,引發了主角對於生物存在偶然性的思考,「偶然」無疑的就是此作的關鍵。在本論文當中,筆者提出從此作品當中五項志賀對於死的看法來討論志賀的生死觀,第一是關於死的寂靜感,於草稿『生命』(『いのち』)中,志賀回想起自己當時遭到車禍的情況,寫到自己生理上仍會不自覺得發抖,但三年後的『在城崎』不但沒有提及這項生理上的恐懼,且在開頭的地方寫著「心情是近年完全無法感

受的安靜、平和」。談及擾亂志賀心境的事件,搭配志賀的年譜來看,無疑的應是與父親的爭執。獨自一人遠離家鄉來到遙遠的但馬城崎溫泉,整篇文章當中除了側寫小孩和車伕之外,主角幾乎沒與任何人接觸,宛如來到與社會隔離的世界,在這安靜的地方,主角開始思考自己的臨死經驗與父親的爭執,這樣的寂靜沉穩的氣氛貫穿了開頭與結尾。想到自己若在車禍中遭遇不測,現在就和死去的家人一起埋在墓園了吧!彼此的肉體雖然接近,卻完全沒有交流,死的形象就如同主角的心境一般寧靜。尤其在作者看到蜜蜂的遺體時, 那種寧靜感與自己死去家人的遺體是相同的,而這種寧靜感使主角想到自己之前所執筆的『范的犯罪』當中所寫到的范妻,在自己面臨死亡的經驗後

,開始能夠理解范妻死後的寧靜感,而這種感覺就是自己當時心境最大的特徵。 作品當中的關於死的第二特徵,就是對於死亡不再恐懼。來到城崎後,主角開始不懼死亡的原因,大概是因為接近自然,在大地之母的懷抱當中得到了補償吧!但是自己對死雖已不再恐懼,卻對死前的騷動感到害怕。看到老鼠對於生存的執著,回想起自己當時遭到電車車禍時的事情,當時自己不害怕死的原因,應該是深信自己一定會得救的關係吧!如果自己和老鼠一樣遇到了無法得救的意外,自己應該也會和老鼠一樣掙扎吧!結果會這樣求生的自己也是沒辦法的事,對死不恐懼的自己,卻又像老鼠一樣不得不為了活下去而努力的自己,兩者都是真正的自己,以往以自我為中心的主角,因此感受

到自己也是自然的一員。第三項特徵就是死的偶然性,自己能在電車車禍中得救,而且受到最低限度的傷害,這就是偶然。想起自己以前聽過的一句話:「能夠活下來是因為還有使命為完成。」雖然想起這句話,自己卻無法受到鼓舞,因為與其為自己能得救而高興,自己對於死的親近感更強烈。志賀並不是在偶然存活的自己當中驗證自己的使命,而是把自己從自我中心的想法拉開,朝向沉穩的心境邁進。而在主角意外的殺死蠑螈的情節當中,主角把蠑螈的死與自己的死相結合,都是偶然的意外,自己因為無聊而意外的殺了蠑螈,主角開始了解到萬物都是偶然的被支配的卑小存在。第四項是從死亡引發的省思,在城崎溫泉,與人無交流的孤獨生活,使得作者開始導向省思,自

己與蜜蜂、老鼠一樣都是世界的一部分,相較於三年前所執筆的草稿中主角對於自己僥倖存活感到高興的心情,在完成稿當中卻消失了,自己就是這世界中單一的存在,而自己的這種寂寞的存在,也可謂是作品當中的寂靜感。第五項特徵就是死亡並不是終點,由蜜蜂的遺體、老鼠的騷動和蠑螈的死,這些周遭的死亡只是單純的偶然,三年後執筆的完成稿比草稿『生命』當中對於生與死的界線更加朦朧了,死並不是生的終點,只是形態改變了,蜜蜂、老鼠和蠑螈相同存在的自己,都是偶然地得以生存,作品最後提到了自己的視覺與意識漸漸脫離自己的身體感覺,也可說是開始對於自己肉體是否活著的不確定感吧! 本論第一章第二節提到了志賀母親的死亡,雖然志賀從小是由

祖母撫養長大,與母親的相處並不深刻,但其關於母子的作品卻不少見,可見對母親的孺慕之情在志賀文學當中佔有相當的地位,也由此窺知生母的死亡對志賀的生死觀是有相當的影響的。明治45年29歲的志賀發表了『母親的死與繼母』,回想著17年前過世的母親,對於17年前的事已經無法詳述的志賀,卻依然清晰記得對於失去母親時的悲傷,對於12歲的志賀來說,對於死亡並無概念,但「永遠失去」的感受使他非常悲傷,因此不管在29歲的作品中,或是在66歲邁入老年期的作品中,對於這份悲傷都清晰可見。雖與母親相處並不久,在作品當中也無法具體說出對母親的思念,志賀只簡單用「經常哭泣」這種客觀陳述的方式表現,對於當時的志賀來說,對母親

去世的悲傷當然不會因時間的流逝而能淡忘的,因此在他的作品當中也提到了自己不僅是忌日,就連平常日也常母親的墳前掃墓,在『和解』這一作品的第一章,主角順吉在掃墓時因煩惱是否回麻布家,自己在心中與過世的祖父商量的場景中,順吉能夠清楚的做出像祖父會給的建議,祖父宛如在自己的心中甦醒般,但來到母親墓前,自己卻無法刻劃出母親的形象,因志賀目睹了母親死前頭腦混亂的樣子,因此29歲的志賀無法勾勒出母親體恤人心的形象吧!對於12歲的志賀來說,對於母親的死是既悲傷又無法挽回的事,在自己還無法接受母親死亡的當下,緊接著又迎接了繼母的到來,親友們都稱讚繼母很棒,自己聽了也很開心,但對於生母的事情卻無法忘懷,只好以繼母

的來臨去填補失去生母的傷痛,且把生母的一切當做禁忌般不去提起,但在志賀中期的作品『母親的死與襪子的記憶』當中,志賀開始能夠體會母親的心情,『母親的死與襪子的記憶』是於『在城崎』後寫成的作品,『在城崎』當中那份寂寞的心境是能夠拿來與母親的心情相呼應的,也就表示志賀終於能夠了解到母親的心境,志賀晚期的作品『白線』當中,因人生歷練後促使其開始能夠站在母親的角度來思考。經歷與父親和解和邁入老年期的志賀,對母親的死已不再認為是「永遠失去」這種決定性的隔閡,而是開始接受從生至死的自然變動,而這種心境上的變動就是從『在城崎』當中所得到的感發。 第三節長女慧子的死當中,以大正6年發表的中篇小說『和解』為主要的

論述對象,作品主題如題所言,是以解開父子爭執為中心,主角順吉可視為是作者的分身,當然在作品中提及志賀的長女從誕生到生後56天夭折,本多秋五分析長女慧子的死與次女留美子的誕生,與志賀家父子和解的過程中毫無關係,但卻是不可缺少的一部分,雖然慧子的死使得志賀父子關係更加惡化,但志賀上東京為慧子掃墓卻是志賀父子和解的關鍵。描寫慧子發病到陷入病危的情節當中,慧子的求生意志令人聯想到『在城崎』中的老鼠,看著慧子本能的求生,順吉依然無法達到對死亡的豁達感,也就是說,『在城崎』當中所表現出的對死達觀角度,和順吉的只求存活信念是不同的。最後慧子仍不敵病魔過世,志賀在寫到自己的就像失去母親時那樣的大哭,町田榮評論

志賀在此處把自己的悲傷情緒拿來與失去母親時的悲傷相提並論是很唐突的,但筆者認為其實一點也不唐突,因為志賀在失去慧子之前,他所遇到的親人死亡就是祖父和母親,與母親的相處十分短暫,因此無法充分得到母親的愛,而慧子的情況也是相同的,期待給慧子的愛還沒付出就得面臨慧子死亡,因此以同樣程度的悲傷來形容實不唐突。 在本論的第二章中,以同樣題材,卻衍生出兩種不同生死結果的作品為論述中心。第一節以電車車禍為題材寫成的『正義派』(『正義派』)與『偶然事』(『出来事』)為論述對象。這兩篇同樣都是志賀直哉初期的作品,且都以電車車禍為題材,側寫一般市井小民的感情,但『正義派』中車禍造成了女孩的死亡,『偶然事』中的男孩

卻在千鈞一髮中毫髮無傷的得救了,寫作構想上不盡相同,『正義派』是從車伕談話中取材的故事,而『偶然事』卻是自己親身目擊的事件,但兩作品的共通點,應是在執筆兩作品時,生或死對於志賀來說只不過是一項寫作素材罷了,志賀在這兩作品中,只著眼於生者的情感,『正義派』當中目擊女兒死亡驚嚇過度失了魂的母親,自以為勇於講出事件真相就能當上英雄的鐵道工人其從亢奮狀態到空虛的情感,都是因女孩死亡而引發的一連串感情,『偶然事』當中而因感受到人們擔心男孩面臨車禍受傷的緊繃心情,得知男孩平安時人們的善意之情,促使志賀寫下此篇作品,死對於當時的志賀來說並沒有太大的感想,以死亡為衝擊點引發志賀傾力描寫對生活、對生命的感受,或

許執筆這兩作品時志賀並沒有意識到這種生與死的偶然性吧! 第二節以妻子外遇之題材寫成的『范的犯罪』與『雨蛙』為論述對象。『范的犯罪』構思於表弟的自殺,志賀直哉以「憤慨」來形容當時得知表弟死的心情,因此才使得志賀直哉構思了這個難辨故殺抑是誤殺的殺人情況吧!於作品當中,絲毫沒有任何角色對范妻的死感到難過,對於范妻的死,志賀直哉只把其死亡視為陳述事實。而在作品當中,提到的另一個死亡事件,就是兩年前夭折的孩子,這孩子的誕生是范氏夫妻決裂的關鍵,范曾想過孩子的夭折是替妻子贖罪,但並沒有使得自己原諒妻子,道德觀強烈的范看著妻子毫無懺悔的生活著,且冷眼旁觀著自己的精神日趨痛苦,因此對於妻子的存在漸漸無法忍受,

終於引發殺了妻子的念頭,宮越勉把范與范妻的關係聯想到志賀的實際家庭上,其把范妻比作父親或者套牢志賀的家庭,對於忠於自己本性的志賀直哉來說,或許也是志賀日後開始執筆關於咒人於死題材的起因吧!聽著范陳述自己的心情,最後法官接受了范的說詞,判決其無罪,筆者認為范與法官各是志賀的感性與理性分身,與其探討殺人的犯意是否正確,志賀更想表現的是自己心中絕對不可違背的信念,對於此時的志賀而言,對於死的想法是很稀薄的,其只專心思考著真正的自己,與其說寫下此作品是撫平表弟的亡魂,不如說是忠於自己生存的信念更重要,夭折的孩子與范妻的死只不過都是考驗自己信念的媒介罷了!志賀遭遇電車車禍之後,強烈的自我意識開始產生變化

,對於范妻的心情開始有了同感。另一方面,『雨蛙』完成於『范的犯罪』其後11年,丈夫贊次郎對於單純的妻子犯了不貞之事開始產生了憐憫之心,『雨蛙』當中隱藏了以自我為中心的道德觀,使其與自己重視的人站在相同的觀點上,而這裡要強調的是女主角的天真無邪才化解了丈夫的道德觀,就如同第一章第二節中提到志賀開始能夠體會母親的心情是相同的,生死界限模糊化加深,影響了志賀對於男女關係的想法。 第三章以作品當中提到死亡的虛構作品為論述對象,第一節以『邦子』為論述對象,作品開頭就以丈夫的為陳述者,說明自己不是自殺者,因此無法假借自殺者的口吻陳述故事,作品當中不是以邦子的遺書寫成,而是丈夫為了表明自己的悔恨,才開始回想

自己與妻子的生活點滴,筆者認為此作與其是陳述者為了撫慰邦子之靈而寫,到不如說是為了平撫自己心情而寫,也就是說與是撫慰亡靈,到不如說是使活著的人感到心情安穩更為重要。若是以個性與生活背景來看,或許可以說丈夫是志賀的分身,但妻子邦子也帶有志賀個性的色彩,作品當中提到邦子是在低層社會中長大,但其卻帶有志賀道德潔癖的性格,而這潔癖的道德觀也是使得邦子自殺的關鍵,邦子用自殺來對丈夫表示抗議。而在執筆『邦子』之前,在另一作品當中,志賀提到了關於芥川龍之介自殺,對於聽聞乃木將軍與有島武郎自殺時,自己首先感到的情緒都是「憤怒」,但對於芥川龍之介之死,卻還有一股無可奈何的感受,對志賀來說或許芥川是超越人知、完成

自己天命才選擇自殺的吧!『邦子』中的身為戲曲家的丈夫,在「真正譴責」自己心靈之後,應該會持續從事創作吧! 第二節提到了精神混亂下殺人的作品,『剃刀』主角芳三郎因感冒而誤殺客人,作品最後用「鏡子」這種無機質物體的眼光來描寫渾沌狀態下精神爆發後殺人「寂靜」,這種「寂靜」與志賀電車車禍後達到的「寂靜」狀態是不太相同的,『剃刀』當中描寫的死,是十分冷冽,活著的人類無法達到此種情境的,這種完全停滯的狀態宛如異界,和達觀的「寂靜」相較之下,『剃刀』當中的「寂靜」可說是對於日常生活中意外陷入異界,對於生存的無力感。在志賀的日記當中提到性慾是其表現其活著的表現,而『頭腦混濁』(『濁った頭』)當中主角卻因為淫亂

的性慾而漸漸使自己的頭腦趨於混亂,這種精神混亂的狀態可說是活著的死亡,無法自我思考,連自己的存在都無法確定的精神狀態已經趨於死亡,對於當時的志賀而言,活著與思想的自律性事不可分的。 第三節提到了爭執與咒人與死的『某男,其姐之死』(『或る男、其姉の死』),以弟弟芳三的角度,敘述長兄與父親之間的爭執,作品中認為咒人於死的想法比殺人更不可原諒,因為這是缺乏對自己行動負責任的想法,而只有懦弱的人才易引發這種咒人於死的想法,對於完全依照自我意志生活的志賀來說,這種懦弱是其生活信仰終無法容忍的。作品中提到了三位遭人詛咒於死的人物,一是期待祖母死亡的葬儀社老闆,一是詛咒兄長芳行死亡的父親,最後是等待姐姐死亡

的姐夫一家人。以葬儀社老闆的眼光來說,祖母的死亡才能帶來營利,祖母在其眼裡只不過是營利的工具罷了!而父親詛咒兄長死亡的心理,更使得父子和解遙遙無期,對芳行來說,這種咒人於死的想法比肉體的死亡更為恐怖,遭血親怨恨意味著自己的存在遭到否定,一直與父親敵對的芳行無法保持自己的信念,促使了芳行離開家庭,去尋找自己生存的意義。最後關於一息尚存卻被家人等待其死亡的姐姐,芳三為其受到家人眼光暴力感到悲慘,也可看書志賀對於將死之人生存尊嚴的想法。 第四章探討了志賀直哉關於象徵性的死,在志賀文學中常使用「亢奮」或「興奮」兩詞,這兩詞常見於關於死與生的情況下,帶給讀者身歷其境的感受,也可說「亢奮」或「興奮」是志賀

精神脫離日常生活的關鍵,第一節就從「亢奮」來探討『暗夜行路』前篇對於活著的能量。序詞當中提到了三個「亢奮」的場面,「亢奮」是主角時任謙作感受到母親深愛自己的表現,但「亢奮」也是父親顯現出自己內心深處隱藏的殺機的表現。前篇當中以謙作像愛子求婚引發自己身世秘密的開端,求婚的失敗使謙作對人性產生不信任感,一連串的命運捉弄使得謙作的精神趨於崩潰,謙作本相信藉由科技和藝術可使人超越肉體上的死亡,但最後科技卻無法使其擺脫黑暗的命運,就在其精神崩潰時,看到榮花重生的例子,謙作以肯定的眼光去看榮花的重生,也激勵自己必須重振,雖然在本論文第三章第二節當中提到志賀對於性欲肯定的態度,但『暗夜行路』前篇最後以謙作縱

情於花街柳巷做結,筆者並不認為謙作因此得到了心靈上的重生,而在『暗夜行路』後篇當中,謙作又因為孩子的夭折與妻子的不貞陷入了精神崩潰,因此促使謙作到大山接觸自然,在肉體達到極限時,幾乎瀕臨死亡的狀態下脫去了保護的盔甲,謙作開始頓悟了「生」,自己的精神彷彿又回到最初的階段,與其找回自己所失去的對生的反彈性,不如就原原本本的接受現實的考驗,這就是是謙作超越心理障礙的重生。 總結而言,在電車車禍之前,死亡對志賀文學來說只不過是寫作素材,前期的志賀文學著重於活著的人的心理狀態,但在瀕死經驗後,志賀的自我觀念逐漸縮小,開始意識到他者的存在,從開始能夠了解范妻與母親的感受中,可明顯感受到志賀對生與死已不再以

一條清楚的界線劃分,『暗夜行路』主角謙作最後達到與自然一體化、與他者融合的想法,沒有如此的超然生死觀是無法達到此種境界的。

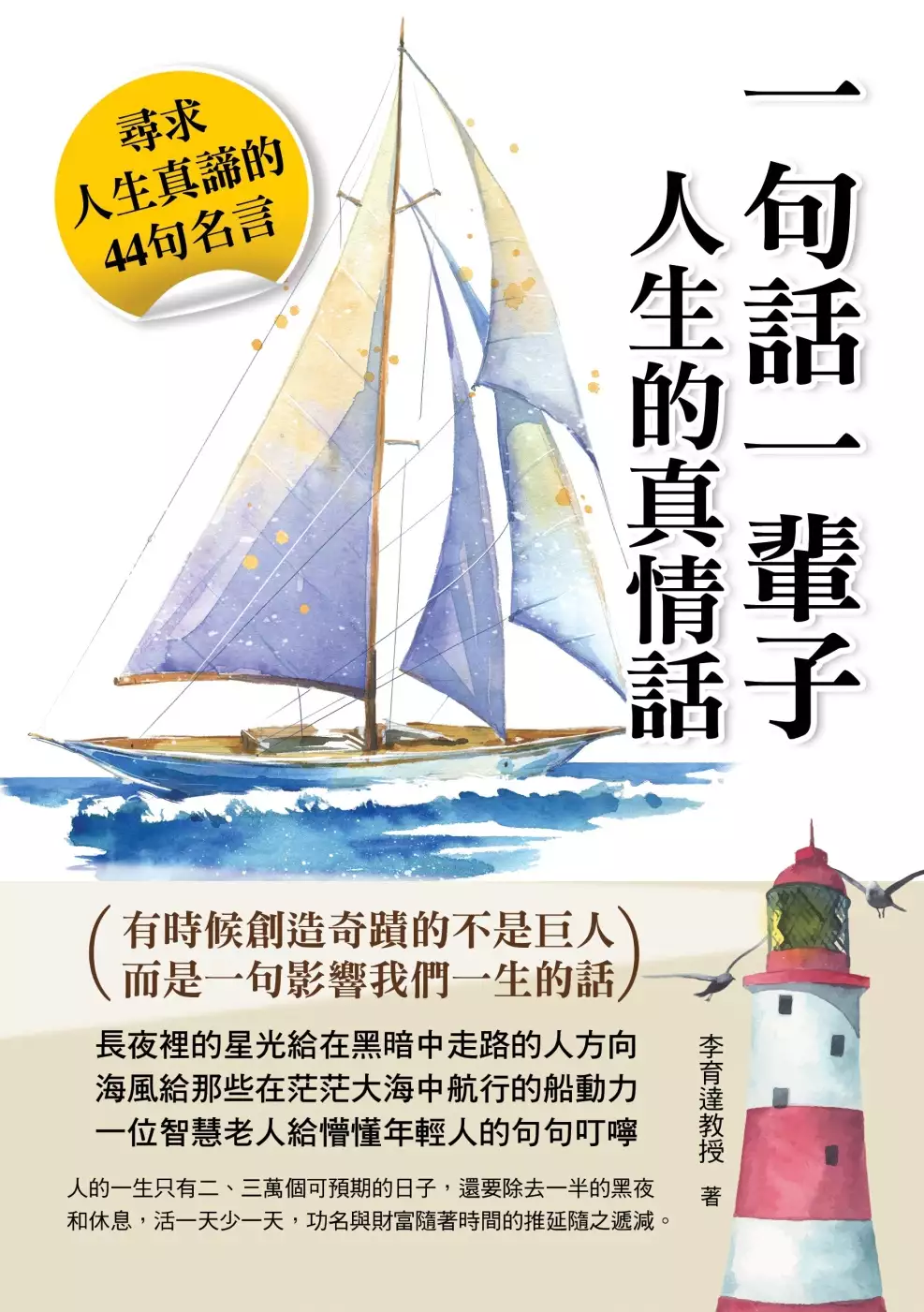

一句話一輩子:人生的真情話

為了解決精神彷彿 的問題,作者李育達 這樣論述:

一句話一輩子:人生的真情話 尋求人生真諦的44句名言;有時候創造奇蹟的不是巨人;而是一句影響我們一生的話。 長夜裡的星光給在黑暗中走路的人方向;海風給那些在茫茫大海中航行的船動力 一位智慧老人給懵懂年輕人的句句叮嚀。 人的一生只有二、三萬個可預期的日子,還要除去一半的黑夜和休息,活一天少一天,功名與財富隨著時間的推延隨之遞減。 海倫凱勒憑藉「把活著的每一天當作生命的最後一天,也許真的是最後一天。」這樣一句話,不僅改變了自己的世界,並給千千萬萬的人們帶來光明;貝多芬憑藉「我要扼住命運的咽喉」這一句話,譜寫出人類精神上最激盪的《命運交響曲》,激起我們對人生遭遇的深深沉

思。 生命是人類永恆的主題,古往今來多少聖賢哲士,眾說紛紜感觸良多,帶給我們的是亙古綿長的無形助益。一句激勵人心的話、一句啟迪心靈的話、一句讓我們受用一生的話,如一縷縷天籟之音薰染著我們,彷彿人生路上的一盞明燈,照亮我們一輩子。 追求個人和事業成功的漫長旅途中,是一個充滿著嘗試和失敗的過程。這本激勵自我智慧、尋求人生真諦的44句至理名言,字字句句激勵著我們。 人生是一筆未知的存款,直到逝後別人才知道數額,昨天是作廢的支票,明天是未發行的債卷,只有今天才是現金。這些偉大的人口中說出的話,具有特殊的哲思,明白了,道理很簡單,不懂得道理,卻是那麼複雜。 有時候一句話、一個座右

銘,就像一位真正的好朋友,它能陪伴我們一輩子,令我們一生受益無窮。