納粹符號由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CharlieEnglish寫的 暗渡文明:大搶救還是大疑案?改寫非洲歷史的廷巴克圖伊斯蘭手抄本事件 和西蒙•溫德爾的 神聖羅馬帝國之路(日耳曼尼亞:古今德意志+多瑙河畔:哈布斯堡的歐洲)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和上海社會科學院所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 崔末順所指導 翁智琦的 反共所繫之處: 冷戰前期臺港泰國民黨報紙副刊宣傳研究 (2019),提出納粹符號由來關鍵因素是什麼,來自於文化冷戰、宣傳研究、副刊研究、國民黨報紙、反共文藝、區域研究。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 楊永源、陳貺怡所指導 黃慕怡的 遺忘的權利:從反紀念碑的記憶工事探討《歐洲猶太人受難者紀念碑》 (2018),提出因為有 反紀念碑、紀念碑性、創傷、記憶工事、歐洲猶太人受難者紀念碑的重點而找出了 納粹符號由來的解答。

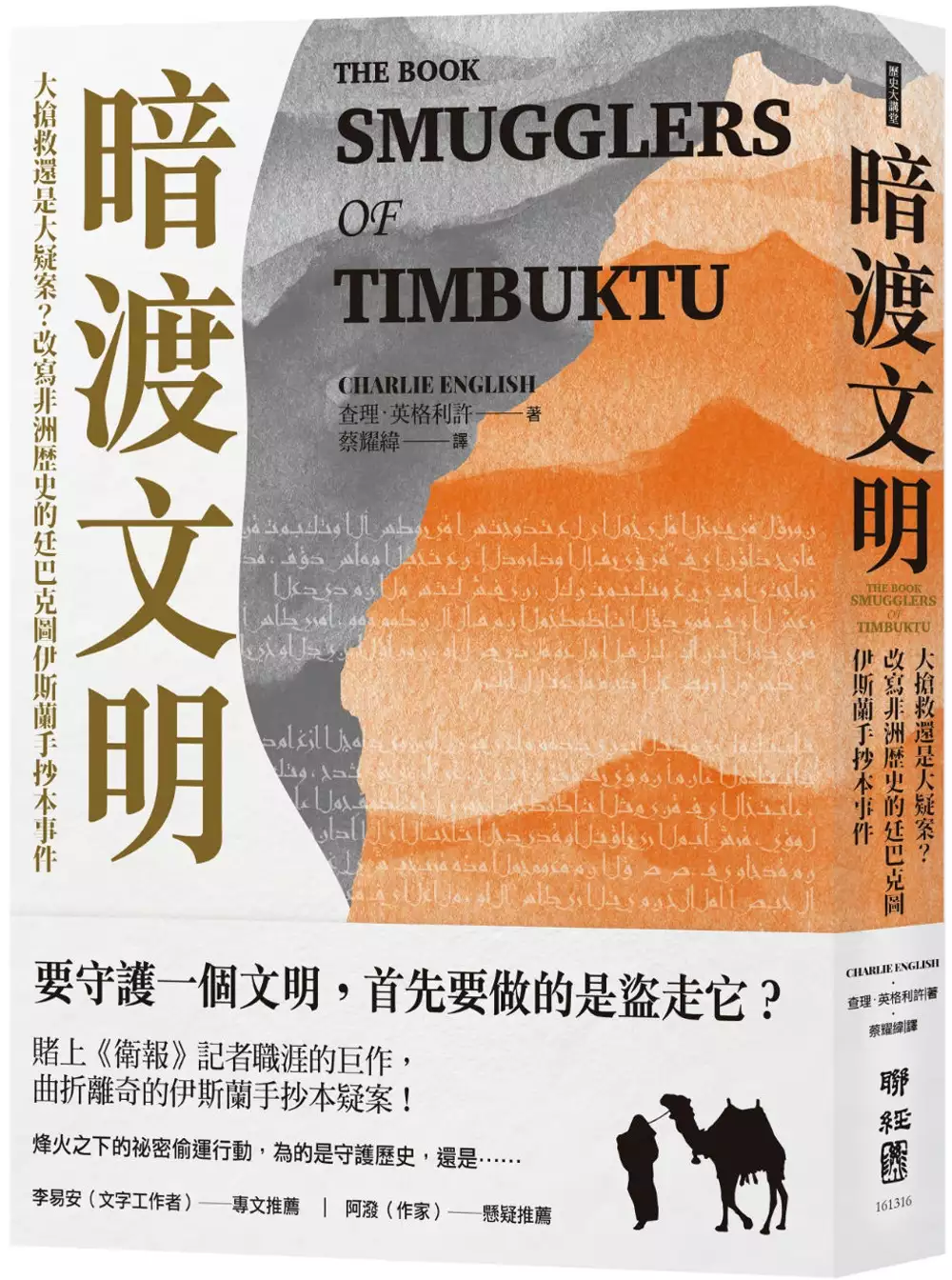

暗渡文明:大搶救還是大疑案?改寫非洲歷史的廷巴克圖伊斯蘭手抄本事件

為了解決納粹符號由來 的問題,作者CharlieEnglish 這樣論述:

要守護一個文明,首先要做的竟然是盜走它? 來自遙遠國度的傳奇,一座傳頌百年的鍍金城市 賭上《衛報》記者職涯寫就的巨作,曲折離奇的伊斯蘭手抄本竊盜案! 廷巴克圖是傳說的發源之地,自古到今,這個城市自身即是傳奇。 在歐洲探險家尚未涉足非洲大陸的漫長年歲中,廷巴克圖是口耳相傳的桃源鄉,相傳那裡的房舍牆壁鍍了金,居民以小塊純金作貨幣,且他們的帝王坐擁金山,能毫無顧忌的隨意揮霍黃金。這個西非城市的歷史面貌始終籠罩在訛傳與誇大的描述之中,面目模糊,但它的確掌握了一個文明的核心。 廷巴克圖之所以被傳說打磨、閃著金光,原因不在物質,而在文化。歷經紛亂而漫長,充滿佔領與衝突的時光,這個古城

裡埋藏著巨大瑰寶,是一頁又一頁十五、十六世紀的書寫史料,一疊又一疊令伊斯蘭研究者興奮顫抖的手抄本,數量之多,據說只要稍加鑽研,便足以全面翻轉現行非洲歷史敘事。 2012年,北非基地組織攻陷廷巴克圖。隔年,市長宣布城中所有古老史料盡毀,但這卻是這座城市傳說又興的起點。一群圖書館員竟冒著烽火搶救了大量手抄本!然而就在眾人歡欣慶賀之時,作者查理‧英格利許深入挖掘真相,赫然發現這次國際矚目的搶救文明行動,竟可能是場聯合當地知名藏書家,組織精良的騙局。 世上有兩個廷巴克圖,一個真實存在於尼日河畔,一個則完全虛幻,坐落於你我心靈之中。當心靈的力量與渴望被激情煽動,真實與虛偽便能輕易變造真相,而

一個文明的份量,也許就立基在人們是否相信它的存在上。 當裝著文明質量的木箱始終緊閉,擁有鑰匙的所有人不願開誠布公時,我們能做的僅有觀看,並選擇是否要相信這則鍍金的傳說。 好評推薦 國際媒體一致推薦 這部兼具報導、歷史敘事與浪漫情懷的作品全然扣人心弦!──《星期日電訊報》 讀來有如搶救中古非洲手抄本的《辛德勒名單》故事,既是調查報導寫作的典範,也是一部極其多采多姿的歷史與旅行著作。──威廉‧達爾林普(William Dalrymple),2017年《衛報》年度選書推薦詞 這是本迷人的書。廷巴克圖驚心動魄的當下和過去,由查理‧英格利許匠心獨具地交織起來;他同時擁有作家

令人愉悅的文筆、記者追查真相的嗅覺,以及小說家建構敘事的聽覺。英格利許的著作充滿了令人難忘的英雄與反派,核心則是一次名留青史的救援行動,是一個把故事說好的榜樣。」──瓊‧李‧安德森(Jon Lee Anderson),《切‧格瓦拉:革命生涯》(Che Guevara: A Revolutionary Life)、《巴格達陷落》(The Fall of Baghdad)作者

反共所繫之處: 冷戰前期臺港泰國民黨報紙副刊宣傳研究

為了解決納粹符號由來 的問題,作者翁智琦 這樣論述:

本文作為文化冷戰史的研究,透過檢視冷戰前期(1950-1971)的國民黨報紙副刊,討論臺灣《中央日報》、香港《香港時報》以及泰國《世界日報》在這段期間反映了何種反共宣傳修辭。宣傳作為隱蔽的修辭,本文試圖探究的便是它所繫之處。本文題目「反共所繫之處」,參考自法國歷史學家皮耶・諾哈(Pierre Nora,1931-)的《記憶所繫之處》(Les Lieux de memorie)一書。書名原文Lieu,字義為地方、場所,它並非一個具有具體空間與地點的「地方」,它可以是地理上的地方,也能是各種意義上的「地方」。諾哈對法國史上的各種「地方」如何被述說的思考,提供本文在理解「反共」如何被生產、建構、傳

承,進而影響當今社會的觀察。反共究竟如何被記憶,並且持續地再利用?反共作為冷戰記憶,它又是以何種姿態被維繫在各種「地方」?反共雖看似一種立場明顯的政治主張,然而它的內容有其複雜與曖昧不明之處,這些又該如何感受?本文好奇的是,戰後的國民黨政府如何接受美國的文化冷戰宣傳,並與美國介入政局的舉措產生抗拒、協商的關係,使得國民黨政府的反共政策在臺灣、香港以及泰國有著因地制宜的在地性,是本文的討論目標。具體而言,本文以「冷戰」以及「反共」兩個面向切入,希望跳脫傳統文化冷戰史以美、蘇為中心的研究,而是以受援助國如何回應美援為焦點。因此,本文關注報紙副刊如何透過節慶以製造愛國的修辭,而國民黨政府與美國又是如

何在副刊中共構一場又一場的宣傳戰。

神聖羅馬帝國之路(日耳曼尼亞:古今德意志+多瑙河畔:哈布斯堡的歐洲)

為了解決納粹符號由來 的問題,作者西蒙•溫德爾 這樣論述:

神聖羅馬帝國之路·日耳曼尼亞:古今德意志 “日耳曼尼亞”是歐洲歷史上一個古老的地名,英語中德國和德意志的稱謂Germany即由此衍生而來。這些日耳曼人經過不斷遷移,逐漸在今天的德國境內定居下來。西元10世紀,日耳曼人建立起神聖羅馬帝國。然而神聖羅馬帝國在漫長的歷史中常處於“既不神聖,也非羅馬,更非帝國”的鬆散狀態,難以建立起真正意義上的集權統治,帝國的核心基本上集中於德意志地區。1871年,普魯士王國統一了除奧地利帝國之外的德意志各邦國,建立起德意志帝國,自此,奧地利被正式排除在德意志之外。統一後的德意志曾先後挑起兩次世界大戰,牽動全世界的神經,但都以戰敗收場。1945年,德國分裂為東西兩部

分。1990年10月3日,兩德實現統一。德意志一直是歐洲歷史舞臺上活躍的主角,它的一舉一動幾乎都會影響歐洲的格局和政治走向;同時,它也是思想家、文學家、藝術家和科學家的搖籃,在漫長的歷史中不斷充實著人類文明的寶庫。自1945年以來,許多德國人希望能夠重現被納粹的陰影遮蔽的榮光,他們不懈努力,以期重塑德意志輝煌、複雜而又無限多樣的文化。 德意志文化令人著迷,又令人困惑。德國人留給世人的嚴肅、偏執、冷酷的刻板印象,常常讓人誤以為他們的國家是一個無趣的國度。但是作者結合多年遊歷德國的經歷,用令人耳目一新的方式擺脫了常規歷史寫作的窠臼,挑戰了世俗觀點。他不僅介紹了德意志的歷史,展示了它獨特的地理風貌

、建築和諸多文化元素,還適時提到了奇怪的食物、城堡、瘋狂的王子,甚至童話故事。 作者一直思考並試圖解答這一系列問題:關於德國,我們是如何被既有史料誤導的,我們應如何避免和擯棄這種誤導,何時我們又應該忽略某些歷史?這是一本饒有趣味、能夠激發讀者好奇心的書,可以將讀者一次又一次帶回德意志經歷過的重要年代,重新認識那些似乎早已熟悉的人物,看到一個豐滿鮮活的德意志,並更加深刻地理解它為何能對歐洲乃至世界歷史文化產生重要影響。 神聖羅馬帝國之路·多瑙河畔:哈布斯堡的歐洲 藍色多瑙河流經的區域勾勒出一個古老而神秘的帝國。從中世紀末到*次世界大戰結束,哈布斯堡家族統治下的國度雖然未曾趕超鼎盛時期的神

聖羅馬帝國,且國界變化無常,但其統治時間之長、統治疆域之廣,為大多數王室家族所不及。這是一個王朝的歷史,也是它所統治的許多人的歷史,他們分屬不同民族,使用不同的語言,擁有不同的信仰,生活在不同的王國或邦國,在雙頭鷹這個象徵符號的周圍環繞了數百年之久。 西蒙·溫德爾摒棄了傳統的歷史寫作模式,撥開籠罩從神聖羅馬帝國到後世德意志帝國的神秘沉悶的迷霧,帶領讀者沿著多瑙河走過哈布斯堡家族統治下的領土。他不僅呈現了著名的歷史事件和歷史人物,還展示了各地的風土人情,以及與人物相關的趣聞軼事,讓讀者時而駐足窺探幽暗的教堂,時而穿過童話中的森林和古堡,時而徜徉於長長的畫廊,時而在音樂中的海洋中暢遊,時而為不幸

的皇室婚姻唏噓不已,時而置身於叛亂或迫害中不知所措。這一切逐漸匯入強韌的歷史主線,先是掀起數個高潮,*終緩緩落下,留下今天多瑙河畔的面貌,而歷史磨洗的痕跡永遠不會褪去。如今的歐洲,從語言到宗教,再到政治和文化,無處不滲透著哈布斯堡王朝統治的影響。 為何神聖羅馬帝國鬆散的統治模式持續了相當長的時間,卻徹底終止於德意志統一之前?回天無力的哈布斯堡家族為何引發了*次世界大戰,隨後又退出歷史舞臺?通過運用複雜程度適宜的史料,以多維度感知刺激讀者思考,作者很好地證明了帝國不同部分的差異由來已久且成因複雜,由此讓帝國解體和王朝覆滅的命運變得更易於理解和接受。 西蒙·溫德爾(

Simon Winder) 英國著名大眾歷史作家、出版人、書評人、影評人。多年來對中歐歷史、德國歷史做了大量深入的研究,並在近20年間多次遊歷神聖羅馬帝國故土,探尋各地遺跡中蘊藏的古老文化元素及其背後的歷史淵源。與彼得·威爾遜(Peter Wilson)、蒂姆·布蘭寧(Tim Blunning)、尼爾·弗格森(Niall Ferguson)等歐洲史和德國史學大師建立了深厚的友誼,並持續獲得他們的指導與建議,得以在寫作中融入新的學術視角。 溫德爾在企鵝蘭登出版集團擔任出版總監,曾因一舉獲得007系列作者伊恩·弗萊明作品的出版權而名聲大噪,他同時還負責部分“企鵝經典”作品和當代外國小說的推廣工

作。豐富的出版經驗讓溫德爾更瞭解讀者的喜好與習慣。在嚴謹的歷史考證之外,他善於打破傳統範式,從視覺、聽覺、味覺、觸覺等多個角度傳遞資訊,以時而幽默時而犀利的語言進行敘述,讓讀者獲得全方位的、充滿愉悅感的閱讀體驗。他經常接受BBC、CNN等媒體的採訪,應邀赴大學演講,推廣英國文化和其一直醉心研究的德國史。目前已經出版了著作三部,其中,《日爾曼尼亞:古今德意志》曾被評為《星期日泰晤士報》“年度十大暢銷書”,《多瑙河畔:哈布斯堡的歐洲》曾提名2013年度“撒母耳·詹森獎”(英國頗負盛名的非虛構類寫作獎)。

遺忘的權利:從反紀念碑的記憶工事探討《歐洲猶太人受難者紀念碑》

為了解決納粹符號由來 的問題,作者黃慕怡 這樣論述:

「反紀念碑」作為1980年代以來對抗官方歷史、反思紀念傳統的藝術類型,隨著西方國家以之為策略來處理社會爭議,引發對過去集體創傷的公開辯論與文化紀念的需求。本論文考察德國柏林《歐洲猶太人受難者紀念碑》從無到有的創造過程,說明反紀念碑如何在牴觸輿論的情況下提供紀念的新途徑。首先,本文探索反紀念碑的定義、類型及目的,回顧德國過往「紀念碑化」的進程-借助Pierre Nora、James E. Young等學者所謂的「記憶工事」,觀眾面對幾乎被遺忘的事物而意識到記憶的責任。《歐洲猶太人受難者紀念碑》起初目標在於記住大浩劫受難者,但是爭議的提案與曲折的評選過程顯示德國記憶文化隱含了罪責、創傷與焦慮,使

得這座紀念碑成為困惑人心的地點,德人似乎傾向於為自己而不是猶太受害者而哀悼。因此,最初的意圖被扭曲了。另一方面,本研究也由造形美學角度來探討觀眾的空間體驗及作品的美學隱喻,並藉由物質與空無關係互動提出紀念碑化的概念模型,解釋反紀念碑如何處於記憶與遺忘的張力之間。《歐洲猶太人受難者紀念碑》試圖鼓勵觀眾以身體感知去代替符號象徵,企圖活化個人記憶、開啟對大浩劫事件的感情並以想像去同理受難邊緣群體痛苦的記憶。最後,本文也將眼光拉遠至區域性與跨國界的記憶脈絡,綜合上述認識評估「反紀念碑」多樣的類型應用於當代記憶工事的潛力。透過這一牽涉廣泛的個案研究,將更深入地認識記憶保存的物質化傳統之優劣,並且能更加了

解「反紀念碑」的記憶工事如何揭示昔日不被看見的、以及曾被遺忘的過去