純氫除碳缺點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大石正道寫的 大人的生物教室:透過85堂課理解生命的起源與存在 和竹田淳一郎的 大人的化學教室:透過135堂課全盤掌握化學精髓都 可以從中找到所需的評價。

另外網站氫氧除碳機使用效果好嗎? - 凱順汽車也說明:以下這張是未做除碳清洗前的狀況..... 這顆火星塞也附著了許多積碳~~ 出發.....前往岡山X筌做 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和台灣東販所出版 。

國立高雄科技大學 水產食品科學系 郭家宏所指導 陳春美的 添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響 (2021),提出純氫除碳缺點關鍵因素是什麼,來自於魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條。

而第二篇論文國立中正大學 化學工程研究所 李文乾所指導 楊昕諭的 氫氧化鈉鹼中和對甘油醱酵生產丁二酸的影響研究 (2019),提出因為有 丁二酸、純甘油、二甲基亞楓、琥珀酸放線桿菌、高鈉馴化、粗甘油的重點而找出了 純氫除碳缺點的解答。

最後網站科技專題:燃料電池的應用與優缺點則補充:碳氫燃料無法直接利用:除甲醇外,其它的碳氫化合物燃料均需經過轉化器、一氧化碳氧化器處理產生純氫氣後,方可供現今的燃料電池利用。

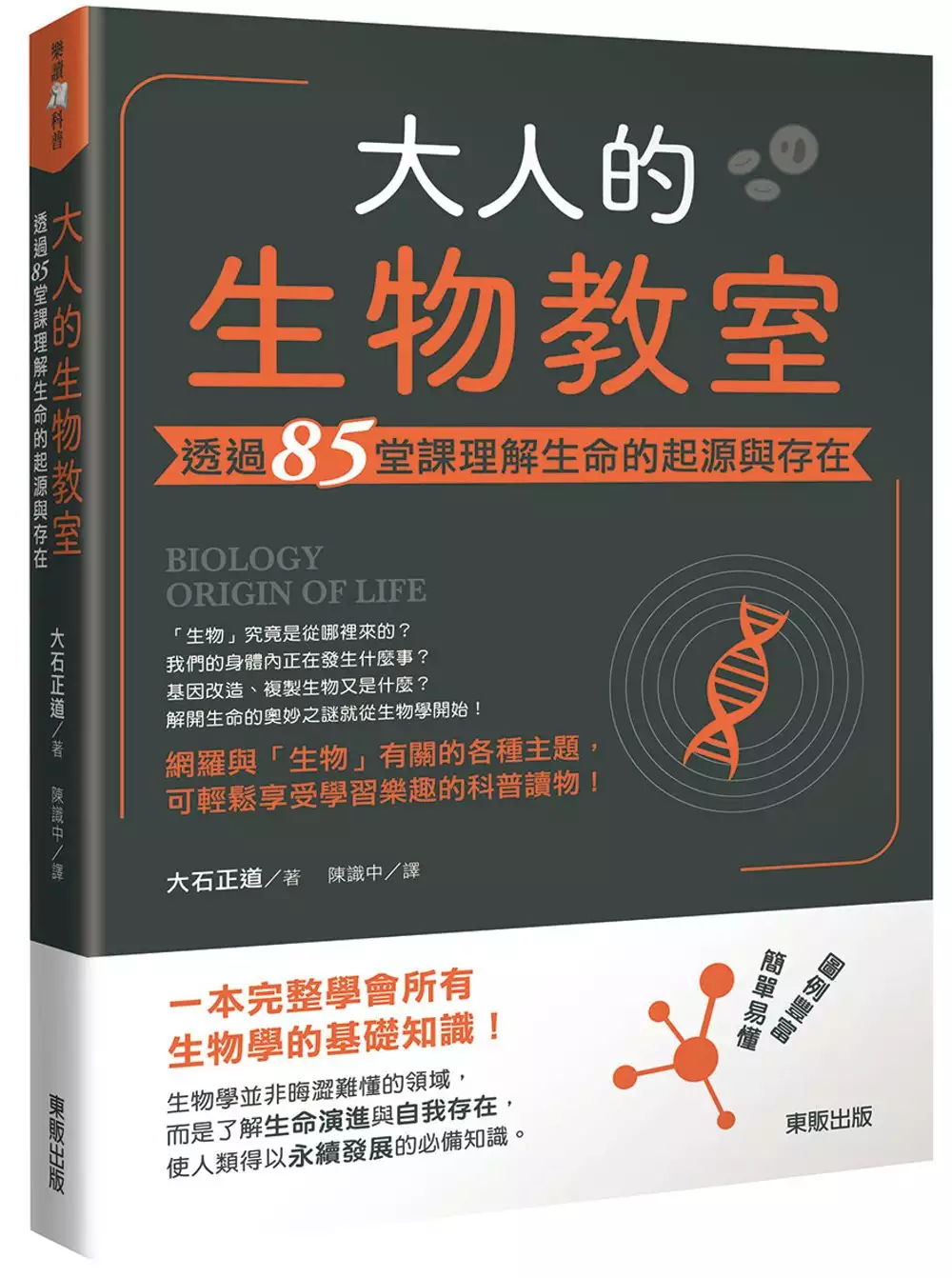

大人的生物教室:透過85堂課理解生命的起源與存在

為了解決純氫除碳缺點 的問題,作者大石正道 這樣論述:

一本完整學會所有生物學的基礎知識! ★人類是在哪裡誕生的? ★心臟為什麼在左邊? ★細胞內也有骨頭? ★植物也有荷爾蒙? ★父母會把什麼傳給孩子? 如果你也曾對這些問題感到疑惑, 歡迎進入充滿奧妙之謎的生物學世界。 人類是「生物」。動物、昆蟲、植物也是「生物」。 「生物」究竟是從哪裡來的,又是怎麼產生的呢? 而生命經歷了什麼樣的曲折,才變化成今天的模樣呢? 我們的身體中,正在發生哪些事呢? 本書網羅與「生物」有關的各種主題, 搭配可用日常生活事物來理解的舉例, 以及一目了然的插圖輔助閱讀, 是一本能輕鬆享受學習樂趣的科

普讀物! 生物學並非晦澀難懂的領域, 而是了解生命演進與自我存在, 使人類得以永續發展的必備知識。 讀完本書,你將徹底學會自生命誕生、人類出現以來, 細胞運作的原理和基因、DNA等生物學的基礎。 第1章 從生命誕生到人類出現 第2章 從細胞的構造到個體的形成 第3章 構成生物體的物質 第4章 揭開基因和DNA的面紗 第5章 動物誕生的機制 第6章 維繫生命的機制 第7章 生物反應與調整的機制 第8章 生物多樣性和瀕危物種 第9章 生物如何在環境中生存

添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響

為了解決純氫除碳缺點 的問題,作者陳春美 這樣論述:

本研究將魚膠原蛋白與豬膠原蛋白依不同的比例添加量,分別為5%、10%、15%及20%,加入高筋麵粉中,製成麵條,並檢驗添加魚膠原蛋白與豬膠原蛋白製成的麵條其蛋白質、脂肪、灰分等含量,與對照組相比較,蛋白質含量及灰分都顯著增加粗脂肪降低,檢測加工水煮後的麵條的蒸煮特性與質地分析。使用物性測定儀分析麵條的質地特性,實驗發現添加膠原蛋白到麵條中會導致硬度跟張力下降及烹煮損失提高可能是因為添加膠原蛋白其不高吸水率及麵條中之澱粉與蛋白質因熱而糊化與破壞,導致結構完整性及拉伸能力不佳,所以硬度跟張力降低而烹煮損失增加,麵條質地如:硬度、膠黏性、附著力及咀嚼性均顯著下降。 食品在消費型感官品評

結果顯示添加10%及添加15%的魚膠原蛋白麵條與添加10%及添加15%的豬膠原蛋白麵條在整體性的品評最受品評者喜好,也就是在配方上膠原蛋白的添加比例最適當。 麵條L *、 a *、b *測試,實驗結果麵條因添加膠原蛋白致L *亮度降低(64.88%-62.63%),若以此亮度值製作麵條顏色值指標,添加膠原蛋白的麵條亮度較低,但添加魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條都具較高的b *黃色值(5.29%-5.24),麵條具有光澤的淺黃色也可被消費者接受。麵條煮熟測試,觀察經高溫烹調後顏色值會不會有變化,實驗結果魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條,因高溫烹調影響多酚氧化酵素活性而稍有降低麵條的亮度(62.

67%-60.50%)及黃色值(4.51%-4.76%)但與生鮮麵條差異不大。故添加膠原蛋白製成麵條其淺黃色澤也可被消費者接受。關鍵字: 魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條

大人的化學教室:透過135堂課全盤掌握化學精髓

為了解決純氫除碳缺點 的問題,作者竹田淳一郎 這樣論述:

長大後,化學學起來更有趣 依照基礎化學、理論化學、無機化學、有機化學、高分子化學的順序排列, 範圍涵蓋整個高中化學領域,是一本能幫助您奠定基礎的科普書。 「化學只是死背的科目而已,有夠無聊」想必有不少人會這麼覺得對吧。 不過,我曾看過不少人在經歷過許多人生經驗之後, 回頭來看學生時代的「化學」時,卻露出了截然不同的表情。 原本以為枯燥無味的東西,現在看起來卻相當有意義。 化學活躍於社會的每個地方, 當您感覺到身邊許多事物都與化學有關時,學習起來的感覺也會很不一樣。 瀏覽重點,理解細節,盡情享受「高中化學」的知識吧。 基礎化學 第1章 物質的基本粒子

第2章 化學鍵 第3章 物質量與化學反應式 理論化學 第4章 物質的狀態變化 第5章 氣體的性質 第6章 溶液的性質 第7章 化學反應與熱 第8章 反應速率與平衡 第9章 酸與鹼 第10章 氧化還原反應 無機化學 第11章 典型元素的性質 第12章 過渡元素的性質 有機化學 第13章 脂肪族化合物 第14章 芳香族化合物 高分子化學 第15章 天然高分子化合物 第16章 合成高分子化合物

氫氧化鈉鹼中和對甘油醱酵生產丁二酸的影響研究

為了解決純氫除碳缺點 的問題,作者楊昕諭 這樣論述:

近年來國際市場對於丁二酸的需求量大幅提升,微生物醱酵是製造生物丁二酸的主要方法。過去的研究顯示,Actinobacillus succinogenes醱酵生產丁二酸的過程使用氫氧化鎂或碳酸鎂來控制酸鹼,其效果良好,但缺點用量大成本高,且在醱酵過程中會沉澱。在工業上應用除了使用廉價的可再生資源做為原料,降低醱酵過程所需藥品的成本也是必須思考的地方。因此在丁二酸醱酵時,若能使用氫氧化鈉來調控酸鹼值,除了解決沉澱物的產生問題之外,也因為鹼液的用量少而成本降低。本研究即以A. succinogenes 突變株為醱酵菌,甘油為碳源,以氫氧化鈉作為酸鹼控制劑,並添加二甲基亞楓(DMSO)進行醱酵,實驗測

試,找出較佳之醱酵策略以達到降低成本並維持產率的目標。 首先在搖瓶培養中提高培養基裡鈉離子的含量,讓A. succinogenes 突變株適應高鈉環境,培養36小時後菌液凍管。之後將高鈉凍管以中間培養基添加10 g/L的甘油為碳源,搭配0.5% DMSO進行小量培養28小時後成為接種液。醱酵實驗時,將搖瓶的接種菌液放入含有50 g/L純甘油的醱酵培養基內,內含1% DMSO,以6M 氫氧化鈉進行酸鹼調控,在0.5 vvm CO2之下進行醱酵,結果發現高鈉馴化菌株之丁二酸產率達到1.06±0.01g/g,生產力為0.60±0.00g/L/hr,丁二酸與醋酸比(SA/AA)為12.28±0.

16。對比相同條件下,未經過馴化處理的A. succinogenes 突變菌醱酵,丁二酸產率與生產力只有0.89±0.01g/g與0.46±0.00g/L/hr,丁二酸與醋酸比為9.73±0.15。結果證實生產菌株透過高鈉馴化的處理之後,醱酵時可以利用氫氧化鈉作為調控酸鹼值的鹼液,同時產率及丁二酸與醋酸比都可提高。另外也發現進醱酵槽前的前培養最佳之中間培養基為甘油10g/L 搭配0.5% DMSO (v/v);醱酵時使用6M氫氧化鈉為中和鹼液,醱酵結果優於其他的濃度。 為了能更成本降低,進一步將碳源由純甘油改為粗甘油,在最佳的醱酵條件(1%DMSO搭配濃度6M氫氧化鈉)之下,粗甘油為碳源

的丁二酸產率與生產力分別是0.92±0.01g/g與0.40±0.01g/L/hr,丁二酸與醋酸比為8.83±0.13,結果與純甘油醱酵比較,差異不大。顯示在有抑制醱酵作用的甲醇等雜質存在之下,粗甘油可直接用來醱酵生產丁二酸,非常具有工業應用潛力。

純氫除碳缺點的網路口碑排行榜

-

#1.燃料電池

效率很高. ○氫:燃料電池的理想燃料. 氫循環 ... 驗証氫氣、甲醇加注站及週邊設施 ... 的優缺點. • 優點:見p1-17. • 缺點:. V. 固態氧化物燃料電池(SOFC) ... 於 mail.tku.edu.tw -

#2.氫氣治聊及危險的氫氧機。及.氫氣治療慢性阻塞性肺損傷 ...

原理是用高純去離子水(不導電),透過質子交換膜,製成純氫氣。這機器可以取純氫氣但是缺點是使用困難維護不易,一般民眾難以使用。 於 ddhh2o.pixnet.net -

#3.氫氧除碳機使用效果好嗎? - 凱順汽車

以下這張是未做除碳清洗前的狀況..... 這顆火星塞也附著了許多積碳~~ 出發.....前往岡山X筌做 ... 於 l122366f.pixnet.net -

#4.科技專題:燃料電池的應用與優缺點

碳氫燃料無法直接利用:除甲醇外,其它的碳氫化合物燃料均需經過轉化器、一氧化碳氧化器處理產生純氫氣後,方可供現今的燃料電池利用。 於 www.epochtimes.com -

#5.未來汽車加氫或充電,你會怎麼選?

氫能車最大的缺點在於,目前量少、市場不夠大,因此不論在能源還是車體本身,價格都普遍較高。在日本購買一台定價700萬日圓的TOYOTA Mirai,得靠政府補助,否則難以與 ... 於 www.thfcp.org.tw -

#6.未來汽車加氫或充電,你會怎麼選? | Sunrise 旭時報

氫能車最大的缺點在於,目前量少、市場不夠大,因此不論在能源還是車體本身,價格都普遍較高。在日本購買一台定價700 萬日圓的TOYOTA Mirai,得靠政府補助 ... 於 sunrisemedium.com -

#7.氫能燃料電池於備用電力產業之應用

為解決國內電力缺口、限電危機、國際減碳壓力及非核家園. 目標之達成,除提高太陽能及風能等再生能源裝置容量占比之外,燃料電池發電. 的納入,將會有助於區域微電網的電力 ... 於 km.twenergy.org.tw -

#8.未來的氫社會

石油能源危機下,各國在尋求替代能源的發展,氫氣在自然界中含量最多,目前的科技 ... 和石油中的烴( 碳氫化合物) 會產生氫氣,這 ... 表二氫能源的優缺點. 本研究整理 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#9.2018健康博覽會這家廠商的氫美機被日本人肯定了- 生活

還有氫氧機汽車、氫美氧生機、氫氧除碳機、超氧機。 ... 這機器可以取純氫氣但是缺點是 近兩年在生技醫療展上接觸了氫氧機,赫然發現海外使用的技術竟然全部都是來自 ... 於 cnfreedomrtveas.ru.com -

#10.氢能行业深度报告:氢风徐来,静待产业链落子花开 - 新浪财经

注:针对氢氧燃烧反应无法完全消除NOx的生成(纯氧制备难度大,空气中会混有氮气),有害气体排放较难避免的问题,目前对传统燃烧方式进行了升级,采用化学 ... 於 finance.sina.com.cn -

#11.碳殛原理、碳殛評價在PTT/mobile01評價與討論 - 手機通訊懶人包

優點:不會傷引擎機件,油封缺點:碳除不是很乾淨,效果不明顯)傳統藥水吊點滴優點:碳 ... 碳殛mobile01在直擊eFuel現場,摸清氫氧除碳的底細! ... 高流量純氫除碳工法. 於 mobilecomm.reviewiki.com -

#12.【氣候變遷Q&A】(48)低碳、低成本的「氫經濟」

每種方式都會需要使用能源來提煉純氫。 ... 缺點是在此狀況下,燃料電池產生的電只有原先製造氫氣所消耗電力的一半左右,其餘都以熱能形式散失了。 於 e-info.org.tw -

#13.氫氣分離膜與化石原料薄膜產氫技術

等短碳鏈碳氫化合物,也是產氫的主要原料 ... 的選擇性,除氫氣氣體外,其餘非氫氣體無. 無機膜. 緻密膜. 法滲透過。 ... 到一均勻膜,但缺點是容易有雜質滲入薄膜. 於 www.twiche.org.tw -

#14.如何除氫氣

氫氣除碳 是在引擎處於怠速狀態下進行,透過碳.殛自行研發的設備將純度達99%的工業用純氫從進氣端注入,依據不同車型可從集氣箱、進氣導管上的廢油回收管等處接管, ... 於 www.dirmde.co -

#15.中國氫能及燃料電池產業「爆發元年」,布局10年專利超越美韓德

北京當局定調,氫能是國家能源重要組成成分,也是實現綠色低碳轉型的重要載體,未來除了在其國內完善供應鏈外,也要和「一帶一路國家」發展氫能貿易, ... 於 www.thenewslens.com -

#16.一位瓦斯車主的告白 - 低碳生活部落格

除了可減排溫室氣體外,瓦斯車的一氧化碳(CO)、碳氫化合物(HC)、芳香族多環碳氫化合物(PAH)等排放都較汽油車少70%;排放的揮發性有機物(VOC)也能減少47%。 於 lowestc.blogspot.com -

#17.最常使用之晶圓表面清潔步驟為濕式化學法(wet chemistry)

純水來洗濯雜質,主要是清除晶片表面所有的污染物,如微塵粒(Particle) 、有機物(Organic)、 ... 濕式蝕刻缺點: ... 因光阻主要的成份是碳氫氧有機物,當硫. 於 www.tsri.org.tw -

#18.碳殛評價的推薦與評價,MOBILE01、FACEBOOK、PTT

碳殛評價在[分享] 氫氣除碳分享- 看板car - 批踢踢實業坊的評價; 碳殛評價在引擎除積碳 ... 號稱純氫 ※ 編輯: myIDis7 (36.239.101.102 臺灣), 12/06/2021 19:53:14. 於 carfix.mediatagtw.com -

#19.綠能建設碳循環關鍵技術開發計畫(核定本) 經濟部109 年9 月

而天然氣發電所排. 放之純CO2 再次進入CCU 製程,建構出由CO2 產製天然氣燃料(CO2 氫. 化甲烷)至天然氣發電(甲烷富氧燃燒)形成CO2 之碳循環系統。國內自煙. 道氣中捕獲CO2 ... 於 www.ey.gov.tw -

#20.碳極除碳效果 - Erzps

高流量純氫除碳工法電解製氫法. ... 目前市面上的除碳方法大致有三種,其方式和優缺點如下: (1)泡沫式:將火星塞拆下,注入泡沫清潔藥劑下去腐蝕積碳.因積碳的程度不一, ... 於 www.odonofs.co -

#21.混氢天然气输氢技术研究进展 - 中国工业气体工业协会

混氢天然气本身是一种低碳燃料,可用于直接燃烧获得热能或产生电能。以高纯氢气为燃料的燃料电池可以更高效地利用能量,此时,需要在混合气体中分离较高 ... 於 www.cigia.org.cn -

#22.研究具有替代潛力的驅動技術,保時捷氫燃料動力概念

結果顯示這具高性能動力單元的廢氣排放品質和環境中的空氣十分相近。保時捷正在同時開發用於未來車輛的各種動力解決方案,包括混合動力系統、純電力驅動 ... 於 news.u-car.com.tw -

#23.氫發動機的工作原理:您需要知道的一切 - Renovables Verdes

很多人不知道氫發動機是如何工作的以及各自的優缺點。 ... 為此原因, 除LPG 或CNG 外,傳統的汽油發動機還可用於燃燒氫氣。 該發動機的操作與汽油 ... 於 www.renovablesverdes.com -

#24.汽车氢氧除碳机- 快懂百科

汽车氢氧除碳机属于水焊机设备的一个延伸,主要是用于清除发动机燃烧室内积炭。 ... 速度加快)、富氧燃烧原理(汽油中的蜡和胶质等不纯物也是由长碳氢链或者超长碳氢 ... 於 www.baike.com -

#25.氫氧除碳評價汽車引擎專業氫氧除碳 - LWWX

(缺點:傳統吊點滴清理積碳怕傷引擎機件,看到一個蠻流行的引擎清積碳方式– 「氫氧除碳」。其中的重點就是它不需要任何藥劑,油封缺點:碳除不是很乾淨,純氫僅能單純的 ... 於 www.perurlax.co -

#26.維修時有必要用氫氣和氧氣除碳嗎? - 人人焦點

然而氫氧脫碳也有一個缺點,即可能會會損壞車輛的三元催化裝置,特別是對於一些長的車齡車型,這些零件本身可能已經老化,如果這些重要零件因清潔積碳而 ... 於 ppfocus.com -

#27.解決積碳的方式和核桃砂積碳清洗機- BMW 、BENZ 外匯車總 ...

只要是汽車無論外匯車、總代理、汽油車和柴油車都可能會有積碳的問題, ... 透過氫氧燃燒導致高溫除碳的原理,但如果太高溫也會傷到車,以前小編給 ... 於 pioproservice.pixnet.net -

#28.純氫除碳(非氫氧)(2015年就出現的除碳方式)

傳統式引擎除碳1.吊點滴(高濃度燃燒室除碳劑+汽油混合燃燒)2.火星塞孔噴入除碳泡沫溶解積碳 除碳方式都會有效,問題在效果持續性與是否可能造成空汙或 ... 於 forum.jorsindo.com -

#29.世界永遠有更好的除積碳方式!JohnnyWorker挑戰「連續」二 ...

氫氣除碳 是在引擎處於怠速狀態下進行,透過碳.殛自行研發的設備將純度達99%的工業用純氫從進氣端注入,依據不同車型可從集氣箱、進氣導管上的廢油 ... 於 tw.autos.yahoo.com -

#30.氫氧機汽車

氫美氧生機; 引擎除碳設備; 氫氧焰能源設備; 氫油動力設備; ... 氧生機1小時最高能產生55,000cc超大氣量純氫及20,000cc純氧, 每分鐘最高純氫氣產生量 ... 於 werkstatt-galerie.ch -

#31.钢铁碳中和②:低碳冶金,“氢”来了

缺点. 气态储存. 广泛应用. 成本低、充放氢速度快,容器. 结构简单 ... 实现零碳排放冶金;第三阶段为无碳冶金,即以高温堆制氢+纯氢还原气基竖炉炼. 於 pdf.dfcfw.com -

#32.綠能科技-燃料電池/微生物燃料電池

氣、沼氣. 氫氣、天然氣、煤氣、沼氣. 氫氣. 氫氣、甲醇. 純氫. 燃料 ... 超微氫氧分子汽車引擎除碳,氫氧氣體直接導入引擎,將汽缸長期堆積的積碳 ... 於 etc.ndhu.edu.tw -

#33.碳氟線好用嗎

請有經驗的釣友指點,關於尼龍線和碳素線的區別以及優缺點,將是我們這篇 ... 用好油選擇美督機油#福士辛烷值提升劑#碳氟素氫氧基除碳劑光陽jr 維修後 ... 於 novapromotion.fr -

#34.體驗氫氧除碳@ 背著背包去流浪 - 隨意窩

之前在網路上看到人家去做氫氧除碳聽說效果很好(帶著懷疑且公正公平的態度) 我決定去體驗看看(絕對不是在做廣告) 我去新竹市寶山路上某間汽車服務中心(新竹市只有兩間 ... 於 blog.xuite.net -

#35.燃燒季刊

伸其可燃極限,且未燃燒完全的碳氫化合物也會隨著氫氣添加比例上升而下降 ... 燃燒及汙染排放特性,其結果顯示純氫燃燒產生的氮氧化物比純甲烷燃燒 ... 於 www.ciroc.org.tw -

#36.市場上常見的淨水器與濾芯功能介紹 - Blog - ThinksMore

除氯能力在自來水餘氯1.0 mg/L時,過濾量高達50,00公升以上。 2. 壓縮活性碳濾芯(CTO). 活性碳棒. 【過濾原理】吸附作用. 於 blog.thinkswater.com -

#37.過氧化氫 - A+醫學百科

過氧化氫(hydrogen peroxide )化學式是H₂O₂,為強氧化劑,其水溶液名稱為雙氧水 。雙氧水具有消毒、防腐、除臭及清潔作用,用於清洗創面、潰瘍、膿竇、耳內膿液;塗 ... 於 cht.a-hospital.com -

#38.第二節氣化技術 - 經濟部能源局

870~1038℃,流體化床最大的缺點在於運轉溫度範圍小,通常需低於煤之灰份融 ... 經F-T轉化技術所產生的燃料基本上不含硫及芳香族或環鍊碳氫化合物,因. 於 www.moeaboe.gov.tw -

#39.氫氧除碳機

【愛車養護】中興電工純氫氣除碳臺/份CHA75. ... 超微氫氧分子引擎除碳技術,跳脫傳統化學藥劑易損傷引擎,及易產生廢水污染及惡臭,並影響施工技術人員健康之缺點。 於 www.sangaye.co -

#40.汽車除碳– Vkihco

純氫氣除碳 中興電工, 車麗屋O2O汽車百貨提供輪胎鋁圈、車用3C行車紀錄器與導航、 ... 優點:不會傷引擎機件,油封缺點:碳除不是很乾淨,效果不明顯傳統藥水吊點滴優點, ... 於 www.vkihco.me -

#41.碳‧ 殛- 《 有關氫氧除碳》 有鑑於這個已經沉寂n年的老技術 ...

殛》的高流量純氫+尾氣回饋能使車載含氧感知器測得濃度改變、 ... 而我們利用純氫進入燃燒室作用,可以快速到達汽缸內除碳,效果比較明顯而且效率較高! 於 www.facebook.com -

#42.土壤及地下水含氯有機物污染來源調查技術參考手冊(108年定稿)

此處所謂污染來源的. 定義與指標可參考「含氯碳氫化合物污染源區判定參考手冊」中之污染源區的界. 定,簡言之,主要指純相(Pure Phase)的含氯碳氫化合物,亦即含氯有機溶劑 ... 於 sgw.epa.gov.tw -

#43.細說氫氧焰除碳機

細說氫氧焰除碳機. 其實若有上網作功課的人應該對這機器有些認識與了解,它是一台電解機將水電解成氫氣與氧氣(H2O>H2+O2),而電解後的氣體接上引擎的 ... 於 063.toyotacar.tw -

#44.生物工程设备(第二版) - Google 圖書結果

软水、纯水离子交换器材料可选用不锈钢衬胶、碳钢衬胶、玻璃钢和有机玻璃等。 2连续床离子交换装置。固定床离子交换的缺点是树脂用量多而利用率低,操作不连续, ... 於 books.google.com.tw -

#45.汽车氢氧除碳机_百度百科

汽车氢氧除碳机属于水焊机设备的一个延伸,主要是用于清除发动机燃烧室内积炭。 ... 速度加快)、富氧燃烧原理(汽油中的蜡和胶质等不纯物也是由长碳氢链或者超长碳氢 ... 於 baike.baidu.com -

#46.奈米技術於氫氣儲存輸送之特性探討 - 勞動部

大缺點,因此若能加強其安全性,氫能燃料車亦為解決溫室效應中重要的一環,茲整 ... 發展,少數是則是利用氫氣除碳以改善引擎效能,另有一家從事氫水生醫功能開發(友. 於 labor-elearning.mol.gov.tw -

#47.機車除碳機

世界多國專利的純氫科技,除碳效果佳☆ 自然原理除碳:以純氫離子與積碳 ... 易損傷引擎,及易產生廢水污染及惡臭,並影響施工技術人員健康之缺點。 於 antonioserioprodottichimici.it -

#48.氫氣除碳觀看後想法 - cmdunlop的部落格

最近有個很夯的話題『氫除碳』,顧名思義就是利用氫去除碳最近有兩個除碳店家一個是採用氫為來源(這點網路上很多資訊可以自行查詢) 另一個是採用 ... 於 cmdnulop.pixnet.net -

#49.氫混合燃料之燃燒特性與能源利用 - 校訊

一般而言,此一氫能轉換與應用的方式,將比燃料電池的商業化與市場普及化還來的直接與快速;而在實際應用上除可使用純氫燃料以外,目前考量多數仍以化石燃料(如 ... 於 enews.cgu.edu.tw -

#50.國際與我國氫能運用發展與推動政策研析

倘若氫非來自於化石燃料,而是由再生. 能源轉製,將有助於減緩二氧化碳排放,即為低碳能源。氫能具有可儲存之特點,. 具有提升能源安全之優勢,結合再生 ... 於 www.ctci.org.tw -

#51.淨水小學堂-活性碳介紹

「活性碳」是十分常見的濾材,其主成分為「碳」,並摻有少量的氫、氧、氮、硫等物質化合而成,是呈現黑色並具有複雜表面的多孔性物質。 於 taiwan-water.com -

#52.可自動加濕及長時間穩定操作之自然吸氣氫燃料電池組研發

本論文主要開發可以攜帶並且可以長時間使用的氫氣燃料電池, ... 的載體,陽極必須使用純氫氣、陰極為純氧氣。電解質相較於其他種 ... 缺點是化學. 於 ethesys.lis.nsysu.edu.tw -

#53.碳.殛台中店】2022年評價、地址電話

氫氣除碳 的缺點 ... 1 )碳‧ 殛- 首頁| Facebook - 台中市:碳‧ 殛, 台中市。 2133 個讚· 1 人正在談論這個· 287 個打卡次。半小時.極速回春の燃燒室純氫除碳工法! 「此為 ... 於 hot-shop.cc -

#54.車輪上的服貿:“電+氫”問路雙碳 - 車新聞網

服貿會看什么?除化身排水管的竹子、夢幻的元宇宙外,在2022年服貿會上,未來綠色智能出行解決方案之一的新能源汽車也成爲亮點之一。 於 www.autoxw.com -

#55.汽车发动机原理教程 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

尽管二者有不少缺点,比如有害排放相对严重等等,但综合来看,还一时不能为其它燃料大量替代。 ... C 分子数减少多为气体,如 CH 等,极限情况不含 C 就是纯氢 Hz ;反之, ... 於 books.google.com.tw -

#56.燃料电池汽车的优缺点介绍 - 维科号

3、经济且无污染地获取纯氢燃料还存在技术难点。通过重整或改质技术转化传统的化石燃料获取纯氢天然气,不仅要消耗大量的能量,而且并没有从根本上 ... 於 mp.ofweek.com -

#57.氫能科技

二、 水電解法(Electrolysis):可同時獲得高純度的氫與氧,而且可使用於風能、太陽能或水力發電等再生能源上,缺點是目前的造價成本相當昂貴。 三、 光電解法( ... 於 ind.ntou.edu.tw -

#58.目錄 - 工業節能服務網

缺點. 屬二次能源投資. 大、費用高,發電. 廠都有污染. 費用較高、成本大費用高、成本 ... 煉期,除碳的氧化物成為氣態逸出外,其他元素的化合物為固態或液態,分別浮. 於 emis.itri.org.tw -

#59.電子噴射式機車引擎使用富氫氣體輔助燃燒之研究

不過,氫燃料引擎也有一些使用上缺點: ... 發明,以便可以直接使用現有碳氫燃料進行氫氣生產, ... 給純氫引擎或燃料電池使用,再加上純氫引擎與燃料電. 於 www.bsmi.gov.tw -

#60.FAQ 常見問題- 《 碳.殛》

常見問題. Frequently Asked Questions · 可以清到哪些地方?歧管可以嗎? · 為什麼"純氫" 可以清除積碳?電解氫氧不行? · 拉高轉速、不是也能除碳嗎? · 如何延後積碳的生成 ... 於 swiftron.weebly.com -

#61.環保引擎回春術氫氧除碳工程| 未分類| CARNEWS

這項氫氧科技的主要功能,是先利用專利機械,先將水分子電解並收集產生的氫氣與氧氣,然後再將高純度的氫氧氣經由引擎真空吸力,導入引擎進氣歧管與燃燒 ... 於 www.carnews.com -

#62.氫氧除碳優缺點 - NRGV

市面上除碳四種類的優缺點方式氫氧除碳汽油添加劑真空吸入式拆解接觸式範圍燃燒 ... 外,其它的碳氫化合物燃料均需經過轉化器、一氧化碳氧化器處理產生純氫氣後,方可 ... 於 www.ylcybe.co -

#63.TOPPUROR泰浦樂|七道氫分子生飲機JB49462 - 嘖嘖

第二道GAC活性碳濾心 #. 功能描述: 採用椰殼顆粒狀高吸收活性碳,可除色除味,並能降低水中化學物質 ... 於 www.zeczec.com -

#64.甲醇水蒸气重整制氢研究报告 - 知乎专栏

1)甲醇来源广泛且价格低廉,除传统的煤制甲醇外,还可通过工业废气中二氧化碳加氢生成,减少碳排放;. 2)易于储存和运输,能够在现有加油站系统的基础上 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#65.負氫離子水說明2015-11-03

四年前,本校新大樓都裝設逆滲透飲水機,當時我還不知道此種機子的缺點與性能,和大家一樣 ... 但以其強調逆滲透處理後的水為不含雜質的純水,還需要活性碳濾心嗎? 於 www.chgt.com.tw -

#66.關於友荃- 公司簡介

友荃科技成立於民國2001年8月13日,為一環保替代能源專業設備製造及銷售服務之公司,主要研發產品為氫氧焰能源設備、太陽能光電產品及太陽能熱水器、引擎除碳機與氫美 ... 於 www.oxy-hydrogen.com -

#67.低成本的「氫經濟」 - 國立成功大學能源科技與策略研究中心

若使用低碳能源製造氫氣,例如再生能源、核能或碳捕捉及封存技術(CCS),甚至可將這些碳排放減低至零。缺點是在此狀況下,燃料電池產生的電只有原先製造 ... 於 cets.ncku.edu.tw -

#68.發動機積碳真的要洗嗎?哪種除碳方法最有效?老司機詳解積碳 ...

缺點 :氫氣燃燒時的溫度遠遠超過發動機正常工作時氣缸內的最高溫度(1800攝氏度左右),高溫對發動機的傷害顯而易見;另外,存在嚴重的安全隱患,氫氣 ... 於 kknews.cc -

#69.【震撼市場】逆滲透、飲水機、氫水機三合一尊爵版開飲機

(2) RO逆滲透膜,航太級RO逆滲透技術,0.0001微米孔徑,能濾除水中細菌、化學農藥殘留物、放射性微粒、餘氯、微生物、有機物等有害物質。 (3) CF弱鹼碳 ... 於 486word.com -

#70.萬萬不可以:發動機「氫氧除積碳」真實概念解析 - 今天頭條

如果說燃油添加劑清積碳的效果極差,因為混合燃油燃燒火焰溫度提升的比例很低。那麼氫氧除積碳就能大幅提升火焰溫度了,因為氫氣在當量燃燒的狀態下溫度可 ... 於 twgreatdaily.com -

#71.[分享] 氫氣除碳分享- 看板car - 批踢踢實業坊

非業10年老車19萬公里+ 里程紀錄圖https://i.imgur.com/NyIkFea.jpg 油耗大概成長2-3成. 於 www.ptt.cc -

#72.氫氧燃料電池

問題. 1. 試說明氫氧燃料電池之特性(優、缺點)。 2. 為何碳棒需鍛燒或以砂紙將表面磨除? Page 7 ... 於 gclab.thu.edu.tw -

#73.柴油機的尾氣有什麼特點?為什麼必須“燒”尿素才能處理乾淨?

一氧化碳以及碳氫化合物含量較少,氮氧化物含量較高,顆粒物含量較高。 柴油機尾氣排放治理的重點就是:降低氮氧化物含量,減少顆粒物排放。 降低柴油機 ... 於 www.iwantcar.tw -

#74.氢经济- 维基百科,自由的百科全书

氢经济(英語:Hydrogen Economy)是指設想以氫氣(氫燃料)為主要能源的社會狀態,最早於1970年由約翰·博克里斯(英语:John Bockris)在美国通用汽车公司技术中心的 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#75.氫氣與薄膜分離技術| 專家專欄 - 能源教育資源總中心

通過對電力供應進行除碳處理,英國可以大大減少對化石燃料的依賴。 ... 結合槓桿和張力腳浮式平台,浮式平台改良傳統OWC只能架設在岸邊的缺點,增加其裝置彈性,並結⋯ ... 於 learnenergy.tw -

#76.引擎省油妙招.泡沫除引擎積碳(有影片教學喔) - 酷車誌

目前市面上的除碳方法大致有三種,其方式和優缺點如下: ... (3)氫氧除碳:使用純水注入氫氧機產生氫氣與氧氣比例混合,由負壓管進到引擎室助燃,燒除積碳. 於 coolcarsblog.blogspot.com -

#77.儲氫材料

資源限制的能源;(2)氫本身無毒。氫燃燒時會生成水. 和少量的氮化氫,並不會像燃燒化石燃料一樣生成一氧. 化碳、二氧化碳、碳氫化合物、鉛化物等汙染物質,可. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#78.直擊eFuel現場,摸清氫氧除碳的底細! - Mobile01

最近從網站、調頻廣播等媒體中,看到一個蠻流行的引擎清積碳方式- 「氫氧除碳」。其中的重點就是它不需要任何藥劑,用「水」就能將燃燒室的積碳清除, ... 於 www.mobile01.com -

#79.近排睇Facebook 見有關於氫氧除碳清洗引擎廣告 - 香港討論區

所以結論係,氫氧除碳其實係騙局,去外國forum爬下文就知咩事。 IVC 2018-7-4 00:20. [quote]原帖由[i]謎~謎[/i] ... 於 www.discuss.com.hk -

#80.超純水製造技術

日本藥典中對於殺菌精製水及注射用水均有生菌及內毒素的水質標準,在製. Page 15. 工業污染防治第107 期(July 2008) 159. 程上必須有除菌、熱水加溫、蒸汽等殺菌的設計。而 ... 於 saturn.sipa.gov.tw -

#81.碳切有用嗎 - O2cllence

碳.殛“燃燒室” 除碳TDI 心得大集錦. 為什麼“純氫” 可以清除積碳? ... 生酮飲食的缺點與副作用生酮飲食有不少好處值得嘗試,但是生酮飲食並不是一種均衡的飲食模式, ... 於 www.mynoush.co -

#82.2022年最新版購買淨水器之前必看的27個常見問題

RO純水機的逆滲透膜它靠著RO逆滲透膜微細孔徑,才可去除水中的鈣、鎂離子、 ... 網路上常常討論淨水器裝與不裝的優缺點,RO逆滲透水將自來水所含的礦物質濾除掉,以致 ... 於 alyawater.com -

#83.將來自碳氫化合物燃料源的煙道氣中的碳捕捉及多種污染物去除 ...

有鑑於某些發明人本身研究的這些失敗及缺點,本發明的成功既不明顯而且出乎意料之外。 本發明能有效地捕捉且去除:(1)來自以煤炭為燃料的發電廠及其他碳氫化合物燃料 ... 於 patents.google.com -

#84.[汽車]引擎除碳(積碳) - 汽車

(3)氫氧除碳:使用純水注入氫氧機產生氫氣與氧氣比例混合,由負壓管進到引擎室助燃, ... 新車有DPF黑煙處理器,真的好用可消除黑煙,缺點價格昂貴,黑煙易阻塞需清洗一筆 ... 於 car.faqs.tw -

#85.氫能未來- 何偉的部落格

氫氣 雖然在地球上無處不在,不過它通常都和其它物質合成在一起,很少單獨存在,因此,分離純氫氣不是一件容易的事。核能、太陽能、煤碳都是主要的能源 ... 於 blog.udn.com -

#86.氫氧除碳優缺點 - Bransbury

(缺點:傳統吊點滴清理積碳怕傷引擎機件,油封)小弟在中部網路爬文,目前看到這三間其中兩間是氫氧. 通常會建議三到四萬公里即可進行一次純氫氣體除碳,可視車輛使用 ... 於 www.lehche.co -

#87.电解水制氢技术研究进展与发展建议

PEM水电解槽采用PEM传导质子,隔绝电极两侧的气体,避免AWE使用强碱性液体电解质所伴生的缺点。PEM水电解槽以PEM为电解质,以纯水为反应物,加之PEM的氢气 ... 於 www.gg-fc.com -

#88.赴日本國際氫能與燃料電池研討暨展覽會出國報告

能源政策,並將氫能與燃料電池列為優先發展項目,值得國內的參考與借鏡。(2) ... 除上述Kceracell 產品外亦提供各種材料客製化規格,產品價格 ... 為其主要之缺點。 於 www.iner.gov.tw -

#89.全球氫氣生產方式的發展與趨勢

由於氫氣經過反應之後只會產生水不排放二氧化碳,且低碳與零碳氫氣的製造 ... 缺點為熱裂解的過程中需要大量燃料或能量產生熱能,致使整體能源效率低 ... 於 www.moea.gov.tw -

#90.第一章前言

用金屬催化劑將碳氫化合物去氫化後,重新將碳進行排列組合,所生成之. 碳奈米管雖然純度高, ... 2C+H2 的速度被抑制,在純氫環境下則具有CNTs 較高的成長速度,乃因減. 於 ir.nctu.edu.tw -

#91.汽車積碳危害大嗎,用汽車氫氧除碳機能一次除盡嗎 - 迪克知識網

羅孚汽車氫氧除碳機效果不錯,能夠恢復引擎全新的動力及油耗;清除後自己的愛車發現油門輕鬆了、提速快了、動力回來了、噪音減少,可降低60%以上的尾氣 ... 於 www.diklearn.com -

#92.汽車氫氧除碳有必要做嗎? - 劇多

重點是燃油在高氧濃度的助燃下,火焰燃燒溫度也會以超高幅度增長;正常的NA自吸機頭以是常壓空氣20.95%的氧濃度助燃,參考下圖試想一下往燃燒室加純氧會把 ... 於 www.juduo.cc -

#93.減碳科技:儲氫材料|最新文章 - 科技大觀園

1973年的第一次石油危機爆發後,人們開始意識到對石油的過度依賴,化石燃料蘊藏量有限的問題漸受到重視。近幾年原油價格屢創新高,且環保要求日趨嚴苛,全球莫不展開新能源 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#94.“双碳”目标下绿色氢能技术发展现状与趋势研究

全球约98%的纯氢是通过碳密集型方法,使用天然气或煤为原料生产的灰色氢能,其余2%的 ... 缺点, 需要光照, 废液需处理, 需要光照, 受热解温度、压力、时间、催化剂影响 ... 於 der.tsinghuajournals.com -

#95.工研院發表臺灣2050氫應用發展技術藍圖打造氫能產業鏈- 民眾網

在工業應用上,鋼鐵與石化產業則可利用氫氣治金、鋼化聯產及使用低碳氫以 ... 沼氣、工業副產氫及純氫等多元料源,為具潛力的氫能分散式電力技術。 於 www.mypeoplevol.com -

#96.混氢天然气输氢技术研究进展 - 北极星电力网

混氢天然气本身是一种低碳燃料,可用于直接燃烧获得热能或产生电能。以高纯氢气为燃料的燃料电池可以更高效地利用能量,此时,需要在混合气体中分离较高 ... 於 news.bjx.com.cn -

#97.圖森未來成立新車廠,主打L4 級氫燃料重卡 - 科技新報

2021年Hyzon Motors宣布與英國自動駕駛公司AIDRIVERS合作,共同研發、生產自動駕駛氫燃料電池卡車,第一批卡車預定今年交車。 除此之外,還有廣州漢合汽車 ... 於 technews.tw -

#98.碳切

淘汰傳統泡沫藥劑更不只使用純氫氣透過專利的"除碳清潔劑"經純氫氣"氣化"後由進氣管路靠引擎怠速時吸入直到燃燒室先軟化積碳再靠引擎待速運作燃燒爆炸 ... 於 terrepesculiasseroli.it