紡紗流程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰.湯姆生寫的 湯姆生鏡頭下的晚清中國:十九世紀末的中國與中國人影像 和KassiaSt.Clair的 絲線上的文明:十三個故事,纖維紡線如何改變人類的歷史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自網路與書出版 和本事出版社所出版 。

國立虎尾科技大學 車輛工程系碩士班 邱國慶所指導 楊品中的 智慧型自動物料搬運系統研製 (2014),提出紡紗流程關鍵因素是什麼,來自於智慧型自動物料搬運系統、自動導引車、五自由度多軸輸送平台、Arduino控制器、Zigbee無線通訊。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 高分子工程系 蘇清淵所指導 黃皪瑩的 氧化纖維束直接紡紗法最佳紡紗牽伸條件之探討 (2003),提出因為有 氧化纖維、直接紡紗法的重點而找出了 紡紗流程的解答。

湯姆生鏡頭下的晚清中國:十九世紀末的中國與中國人影像

為了解決紡紗流程 的問題,作者約翰.湯姆生 這樣論述:

紀實攝影先驅約翰.湯姆生經典代表作 四、五千哩的跋涉,兩百餘幅珍貴寫實影像 替動盪的年代,留下永恆的瞬間 1868-1872年之間,英國攝影師湯姆生帶著笨拙的相機和設備,闖蕩中國大江南北,用鏡頭記錄了自己在中國、香港、臺灣各地的居遊生活。他挑戰當時中國人民對於鏡頭的排斥之心,翻山越嶺、跋山涉水,以濕版攝影技術替各地的人民、村落、建築及活動留下彌足珍貴的影像。 湯姆生的鏡頭下除了當時的顯赫人物、朝廷重臣如李鴻章、奕訢、瑞麟等人,更多的是販夫走卒、尋常百姓,他不僅以照片記錄所到之處的山水風光、所遇之人民樣貌,家庭聚會、消遣娛樂、商賈買賣等常民生活也是他拍攝的重點,他並以帶有溫度的文

字,寫下當時所見的藝術、習俗及風土民情,精確傳達彼時的生活景象,帶領讀者一窺社會各階層的日常樣貌。湯姆生後來將這些照片與文字整理出版成書,即為《湯姆生鏡頭下的晚清中國:十九世紀末的中國與中國人影像》。 原書於十九世紀出版時,湯姆生力求以照片搭配文字,帶給讀者最寫實的異地旅遊體驗,因此與出版社商議,採用當時最新、效果最優異的珂羅版印刷法呈現照片,再插入另行印製的文字,於 1873-1874 年間分為四冊出版。這套巨著如今罕有狀態良好又齊全的副本留存。此次譯本由影像專家麥可・葛雷掃描魏延年先生所藏完整套書配圖,搭配作家葉伶芳所譯文字,按照現代讀者習慣重整圖文,以一冊四部之方式,將原來的四冊大

書合一出版,力求再度為讀者帶來最新穎又真實的古國文明風光。 好評推薦 王秋桂(國立清華大學人類學研究所榮譽教授) 王雅倫(國立成功大學藝術研究所副教授) 涂豐恩(「故事」網站創辦人) 張美陵(教師、藝術家、策展人) 陳建守(中研院近史所助研究員、「故事:寫給所有人的歷史」共同創辦人) 游永福(文化工作者、《尋找湯姆生》作者)、黃明川(紀錄片導演、嘉義國際影展總監) 楊双子(作家) 劉克襄(作家) 蕭宇辰(「臺灣吧」、「故事StoryStudio」共同創辦人) 謝金魚(歷史作家) 羅士傑(國立臺灣大學歷史系副教授) 齊聲讚譽 湯姆生是個滿懷

熱情的地理學家、旅行者、攝影家。他是紀錄攝影的開拓者,他的攝影與文字敘事,直觀平易樸實細膩,尤其再現了十九世紀末的臺灣土地與人民。──張美陵(教師、藝術家、策展人) 湯姆生的人物作品並不純屬「自然」,這些擺拍卻意外地顯現了中國想要呈現的樣子。──謝金魚(歷史作家)

智慧型自動物料搬運系統研製

為了解決紡紗流程 的問題,作者楊品中 這樣論述:

本文的主要目的在為一紡織廠研製一套智慧型自動物料搬運系統,期望能取代人工操作將紡錘從輸送帶搬運至紗架車上。為了驗證系統的可行性,本文根據現場的紡紗流程製作了一台縮小版的智慧型自動物料搬運系統。系統架構可分為三個部分,分別為自動導引車、五自由度多軸輸送平台、以及Arduino控制器。自動導引車用來將系統載運至適當的輸送帶位置;五自由度多軸輸送平台負責從輸送帶上抓取紡錘,並將其置放至紗架車上;Arduino控制器則透過Zigbee無線通訊及各種感測器來整合控制自動物料搬運系統。 實驗顯示,本系統可平順的完成複雜的搬運動作,預期此系統將可有效的減輕工作人員的體力負擔及降低職災傷害的機率。

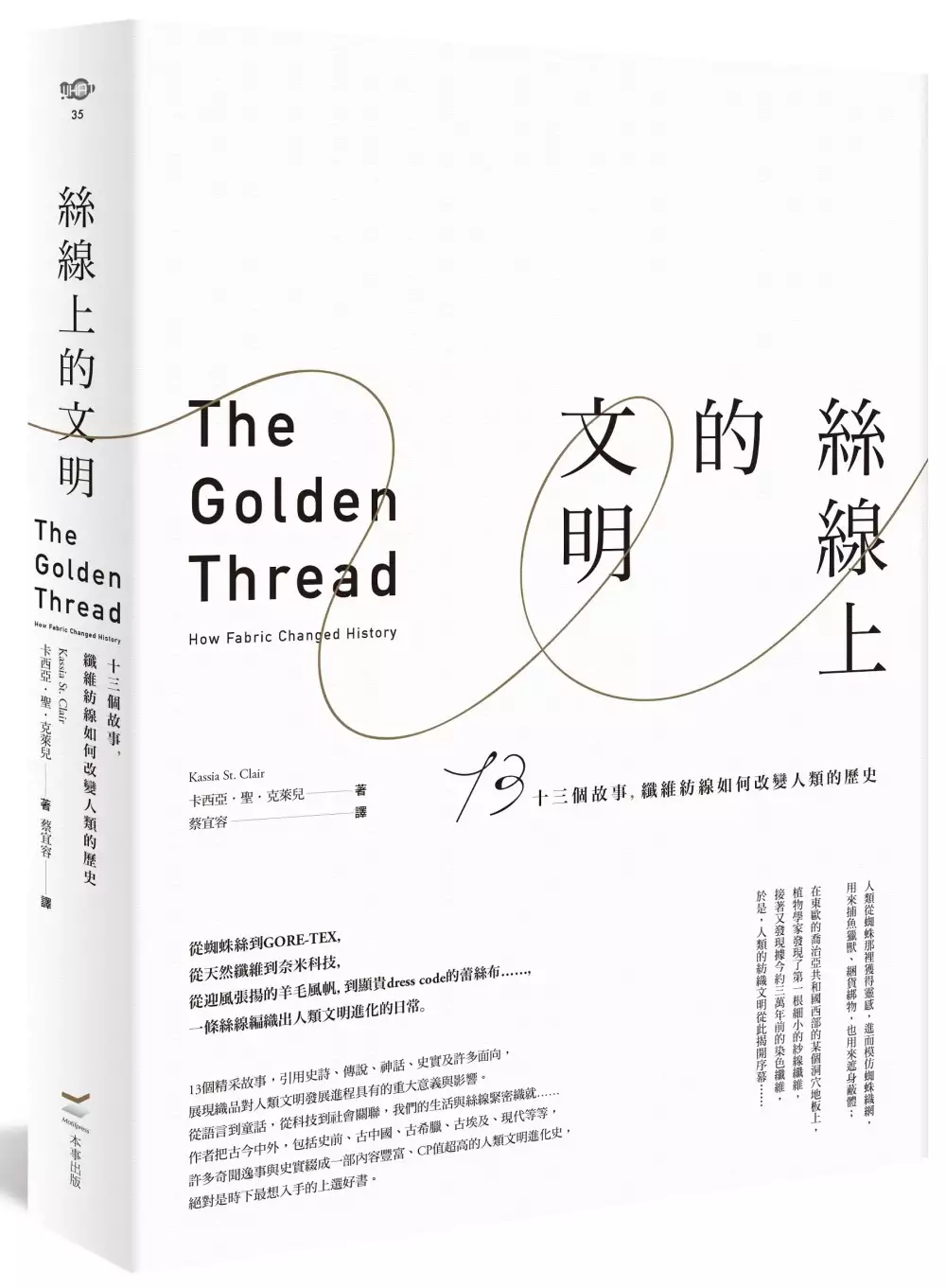

絲線上的文明:十三個故事,纖維紡線如何改變人類的歷史

為了解決紡紗流程 的問題,作者KassiaSt.Clair 這樣論述:

一條絲線編織出人類文明進化的故事, 從出生到死亡,人們的日常生活都離不開織品。 從史前時代洞穴裡的纖維、中東布料與古埃及裹屍布; 中國皇帝的絲織龍袍與維京船的羊毛風帆、 印度的卡利科布、印花棉布跟工業革命的關係、 一直到現今實驗室製成的科技纖維,讓太空人成功登陸月球…… 本書引用史詩、傳説、神話及史實, 呈現出織品對人類文明發展具有的重大意義與影響。 從語言到童話,從科技到社會關聯,我們的生活與紡織紗線緊密織就。 作者把古今中外,包括史前、古中國、古希臘、古埃及、近代、現代等等, 許多精采故事綴成一部内容豐富的人類文明進化史,老少咸宜,是當今最有

趣的一本書。 ◎紡織的文明從這裡開始…… 人類從蜘蛛那裡獲得靈感,進而模仿蜘蛛織網, 用來捕魚獵獸、綑貨綁物,也用來遮身蔽體; 在東歐的喬治亞共和國西部的某個洞穴地板上, 植物學家發現了第一根細小的紗線纖維, 接著又發現據今約三萬年前的染色纖維, 於是,人類的紡織文明從此開啓…… ◎紡織,也與神話有關…… 在南美秘魯、非洲加納的阿坎族、北美印第安原住民霍皮族與納瓦荷族的傳說中, 有一位半人半蜘蛛的編織女神,她用巨大的織布機把雲彩和彩虹編織成宇宙。 因此,族裡的紡織工人在開工前都會去搓搓蜘蛛網,祈求女神賜予神力。 在希臘神話中,工藝女神

雅典娜與平民織女阿拉克妮競技, 然而凡人的技能終究無法超越女神而落敗, 女神疼惜阿拉克妮的才藝,把她變成了一隻蜘蛛,讓她永遠有織不盡的絲。 ◎世界上最強韌的絲線是什麼? 事實上,蜘蛛絲非常強靭,蛛絲的强度比鋼鐵還高, 並具有不易斷裂的優異伸延性,可在極低溫下維持强度。 兩萬七千六百四十八隻蜘蛛可生產一磅重的蜘蛛絲。 可惜,牠們無法被集體圈養,因為牠們會互相攻擊殘殺。 西元二○一二年,全世界唯一一件由蛛絲編織而成的美麗披風問世了。 人們經過三年的努力,結合大批人力資源,每天在馬達加斯加的首都收集蛛絲, 這件罕見的藝術精品,曾在倫敦V&A博物館展出半年之

久。 ◎紡織反映的社會狀況 十七世紀是荷蘭的黃金年代, 貿易、科學與藝術反映出該國的豐裕與自信。 當時,一般婦女從事女紅是很重要的内務,蕾絲則是正夯的產物。 在家做女紅,就不會幹壞事,這是婦女的標準形象。 荷蘭畫家維梅爾在一六六九年~一六七○年的作品<花邊女工>, 畫的就是當時婦女專注於編織蕾絲的最佳寫照。 我們可以從畫家的手法、觀畫者的視角與畫框內外的關係,看出蕾絲隱喻的社會狀況。 人造絲與天然絲,這些絲線不但改變也塑造了我們居住的世界。 四個主要的纖維來源:棉花、絲綢、棉紗和羊毛,來自人類絞盡腦汁的巧思創新。 這些原材料製造出來的成品,為人

類保暖吸汗、擋風防雨、妝點襯飾, 甚至顯示身分地位與彰顯個人才藝; 它們也為人類最有趣、最迷人的一項特質提供出口:創造力。 此外,織品與語言彼此交織的程度已經不足為奇;以某種程度來說,他們有著親密關聯。 來看看文本(text)與紡織品(textile)這兩個字, 他們的老祖宗是同一個拉丁字"texere",意思是編織。 另一個拉丁字"fabrica"則孕育了織品(fabric)與製造或杜撰(fabricate)。 你有可能繼承了一兩件垂垂老矣的傳家寶(heir-loom,loom是織布機); 或者感到如坐針氈(on tenterhooks,直譯是:在張布鉤上面

); 瞎編了一個故事(spin a yarn,直譯是:紡一條紗線); 或者暗自心想某人家裡的裝潢實在有點廉價(chintzy,意指印花棉布做成的東西)。 作者簡介 卡西亞.聖.克萊兒(Kassia St. Clair) 在Bristol與牛津研究女性腹脹歷史,以及18世紀化妝舞會。她為《經濟學家》、House & Garden以及Quartz寫過不少關於設計與文化主題的文章。她在Elle Decoration雜誌擁有自己關於色彩的專欄。著有《色彩的履歷書》(The Secret Lives of Colour)等書。 www.kassiastclair.com

譯者簡介 蔡宜容 英國瑞汀大學兒童文學碩士,譯作包括魯西迪的《哈倫與故事之海》、《盧卡與生命之火》,菲利普.普曼的《沙莉拉赫特三部曲》、《發條鐘》,潔若汀.麥考琳的《謊話連篇》,艾倫.加納的《貓頭鷹恩仇錄》等;創作包括《痴人》、《中美五街今天20號》等。喜歡討論「文本‧故事‧作者」三位一體卻又互相叛逆的魔幻關係;Dodoread 都讀臉書專頁,歡迎來逛逛。 www.facebook.com/Dodoread-都讀-801414753274948/ 序/從出生的襁褓到死亡的裹屍布,人們的日常生活離不開織品 前言/絲線與肉體/這一行的工具/交易與科技/紡紗的

故事/女人的工作/編織文字 CH1 洞穴裡的纖維—紡織的起源 最早的編織者/嶄新之線/體毛怎麼不見了?/從韌皮纖維到精紡毛紗/在祖祖安尼亞的那一邊 CH2 亡者的壽衣—埃及木乃伊的包紮與拆解 少年國王的超展開/藍色細線/生活中的亞麻布/亞麻布充填之心/油滋滋的蠟燭 CH3 贈禮與馬匹—古中國的絲綢 織文為錦/落雨打葉聲/壟斷五千年/給敵人的禮物 CH4 絲綢建造的城市—絲路 洞穴裡的圖書館/貿易與苦難/絲綢生意/厚顏無恥的穿著 CH5 衝浪巨龍—維京人的羊毛風帆 國王的墓塚/船之型/從羊群到艦隊/遠航 CH6 國王的贖金價值不斐—中世紀英格蘭的羊毛 穿著一身林肯綠/創造

財源的纖維/白色黃金/修士的袍服/獅心換羊毛 CH7 鑽石與輪狀縐領—蕾絲與奢華 花邊女工/在空中刺繡/千褶百縐的衣領外交/得體穿戴蕾絲之道/製作蕾絲的人 CH8 索羅門的外衣—棉花、奴隸與貿易 逃亡的奴隸/植物界的羊毛/贏家與摘採者/加拿大短禮服 CH9 多層次的絕境生存之道—征服聖母峰與南極的服裝 獸皮與Burberry 的軋別丁布料/兩萬八千英呎高山上的燈籠褲/血、汗與結凍的淚水/配備清單 CH10 工廠裡的工人—人造絲的黑歷史 抵抗/市場競爭/歡迎來到工廠/在工廠裡/快時尚;老問題 CH11 承受壓力—適合外太空的服裝 穿好穿滿上月球/進入稀薄的空氣中/車縫線與裁縫

女/表層之下/穿上手工服,一起上火星 CH12 更耐操,更優秀,更快速,更強大—打破紀錄的運動織品 我們是人類嗎?/漂浮者/露多少,有關係/市場的力量/分隔線的盡頭 CH13 金色披肩──駕馭蜘蛛絲 披肩/蛛形綱動物與蜘蛛恐懼症/織一張故事的網/勇敢向前織/國王的新絲/天羅地網帶風向 黃金線—終章 致謝 詞彙表 參考書目 索引 序 從出生時的襁褓到死亡時的裹屍布,人們的日常生活離不開織品 如果你將目光移開這一頁,然後往下看,你會看見自己的身體包覆在布料中。(親愛的讀者,在此,我假設你並非裸體。)也許你正坐在火車或地鐵車廂的軟墊席位上,或者蜷縮在軟噗噗的沙發裡。你可能裹

著浴巾,可能窩在色彩繽紛的帳篷裡,或是整個人縮在床單上。它們全部都是由布料製成的織品,不論是編織、毛氈壓製,或是針織。 織品—人造與天然—改變、定義、促進並形塑了我們生活的世界。從史前到早期中東與埃及文明皆然;透過中國帝王的絲織龍袍,以及為工業革命提供動能的印度的印花棉布與釉面印花布;乃至於進入化工廠共混纖維的時代,人類因此得以更快的速度,行遊至更遠的他方。有史以來,棉、絲、亞麻布、羊毛等四大天然纖維主要就是人類展現巧手慧心的重要素材。它們經過壓製用以提供保暖與保護、區別社會地位、做為個人裝飾與身分識別,同時也是揮灑創意天賦與巧手慧心的方式。 我們的日常生活脫離不了布料。我們出生時

裹在襁褓中,死亡時屍衣披頭蓋臉。我們睡著時被層層布料包圍──像童話裡那粒把公主吵醒的豆子──然後,等我們醒來,我們穿上更多布料去面對這個世界,並讓世界知道,這一天我們將以何種身分及姿態行走。我們說話的時候使用字詞、片語、譬喻,而線與布的產物也迂迴滲入語言之中,暗示自身的存在。比如說「線條(line)」、「襯裡(lining)」、「女用貼身內衣褲(lingerie)」與「油地氈(linoleum)」,這些字眼都源自於「亞麻布(linen)」。多數人並不了解亞麻莖如何變成線繩,或者織布機上一塊乾巴巴的覆蓋物如何幻化成錦緞這一類實務流程,因此,上述語言學的花色圖樣似乎也只是被沖上沙灘的空貝殼:某種蒼

白的提醒,呼應著某種更宏大,更豐富的事物,直到今天,我們對它仍然一知半解,卻值得發揮好奇心繼續探索。 當年,我在大學研讀十八世紀服裝時,儘管社會應討論對該議題的重要性顯而易見,卻經常遭遇固執信念的挑戰,也就是認為服裝之為物,瑣碎且不值得重視。我開始書寫當代設計與時尚時,也遇到類似的嗤之以鼻。對織品的深入檢視是小眾而侷限的。即使它明明就是社會關注的主流議題,受到討論的也多半聚焦於「成品」的外觀與其令人著迷的魅力,而不是構成的原料,以及製造原料的那些人。 本書邀請你對織品做進一步的觀察,那些圍繞在你日常生活周遭,穿戴在你身上的織品。本書並不是、也從未想要成為一本鉅細靡遺的紡織品歷史。正

好相反,《絲線上的文明》包括十三則各自不同的故事,藉此勾勒出紡織品的廣闊聯結與重要性。在某一章節,你會進入製作登月漫步的太空衣的幕後場景;在另一個章節,你會看見啟發維梅爾畫出<花邊女工>的工藝;在書中的某處,你還會遇見包裹與拆解埃及木乃伊的那些人;遇見投注畢生精力要將蜘蛛絲製成布料的發明家與科學家;遇見那些在極端環境中被布料辜負且背棄,並召來致命下場的人。這是一本為好奇者所寫的書:我希望你讀得開心。 少年國王的超展開 腦中浮現一個想法,而且僅此無他。我們眼前橫著一扇封印之門,一旦開啟,我們將跨越漫長的世紀,與三千年前君臨天下的國王共處一室。──霍華德.卡特(Howard Carter)

《圖坦卡門之墓(一)》(The Tomb of Tut-Ankh-Amen I),1923 時間是1992 年11 月4 日,地點是埃及,當霍華德.卡特發現通往帝王谷壤土的下行階梯,他的興奮、寬慰與希望想必強烈到近乎痛苦。這位時年四十八歲的英國考古學家,二十年來渴望著有個像樣的發現,卻一無所獲。他的金主卡納芬伯爵(Lord Carnarvon),因為長久的等待而深感不耐,在那一年稍早已經通知卡特,本季將是他最後一次提供金援—對於一個從小著迷於埃及學魅力的人來說,這份失望毋寧是苦澀的。 難怪當卡特一發現那些階梯,立刻發了一封電報給卡納芬,要求他立刻趕到埃及:卡特相信自己剛剛發現了通往地下王陵的祕

密階梯。三週之後,11 月26 日星期天,這兩個人站在那道階梯的盡頭,面對著一處入口,卡特在大門左上角鑽了一個洞,並將蠟燭從縫隙中探入。隨著燭火閃爍,密閉而過熱的空氣咻地竄出墳墓。「有沒有看見什麼東西?」卡納芬問。「有。」卡特望著金色燭光照進墓室深處閃爍著,這麼回答:「美妙至極的東西。」 這樣的挖掘工作耗時費神。從早期王朝時期(自西元前3100 年)開始,古埃及人就為他們的祭司與統治者建造墳墓,以防止墓主屍身與其財物被盜挖。這些墳墓布滿假門和暗道,並用磚頭、石塊封死的入口。早期西方人破壞強取的挖掘方式,已經被較為專業化的考察取代。 到了1920年代,探勘新墳時必須採取有系統的行動,逐間墓室依次

探勘,每一樣物件都經過拍照、標識、分類、記錄,最後才能清空,然後進入下一間墓室。圖坦卡門之墓的處理則特別困難,它在古代曾經遭到局部劫掠,重新封墳的時候,陪葬物件被倉促塞回箱盒與棺木裡,亂七八糟且毫無條理。 最初負責埋葬少年國王的那些人似乎也是臨危受命,手忙腳亂,對於墓穴裝飾與墓葬品的安排不夠用心,以死者的身分地位來說顯然不恰當。少年國王死時年僅十八歲,也許他們措手不及,原本以為會有更多時間準備。

氧化纖維束直接紡紗法最佳紡紗牽伸條件之探討

為了解決紡紗流程 的問題,作者黃皪瑩 這樣論述:

摘 要 本研究係利用直接紡紗法探討氧化纖維紗最佳紡紗牽伸條件。採用PAN系6K與12K氧化纖維束為原料,直接喂入精紡機,以氧化纖維紗Nm10與Nm20紗為紡紗目標,針對於牽伸條件進行相關參數的研究,例如:羅拉隔距、牽伸比等,探討氧化纖維束於羅拉牽伸拉斷過程的牽伸行為,進而評估紗線品質。實驗過程中將六錠式實驗細紗機,即一般三羅拉皮圈牽伸裝置的細紗機,改良為二對羅拉單一牽伸區之牽伸裝置,調整不同的總牽伸倍數(17、34與68)與羅拉隔距(180、170、160、130、120、110、100、90與70mm),於錠數5000rpm之下,使用撚係數4.5,紡製Nm10與Nm20

支氧化纖維紗。 實驗結果顯示,以12k氧化纖維束紡製氧化纖維紗時,使用牽伸隔距110mm及牽伸比17倍紡出的Nm10紗線品質較好;而以6k氧化纖維束紡製氧化纖維紗時,使用牽伸隔距70mm及牽伸比17倍紡出的Nm20紗線品質較好。本實驗紡出的氧化纖維紗之實測值,與I-index值及理想值尚有一段差距。實驗中以賽絡紡紗法改善紗支粗細均勻度,結果得知賽絡紡Nm10支紗與Nm20支紗均勻度較一般單紗的CV值小,紗線品質比一般單紗好,且無缺點值,顯然可以賽絡紡紗法改善直紡紗條幹不均勻的缺點。