統一時代 免下車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃文鈴寫的 誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋 和施正鋒的 民主政治制度的思考都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和翰蘆所出版 。

國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 黃紹恆所指導 黃芳雲的 內灣線之研究(1946-2011) (2012),提出統一時代 免下車關鍵因素是什麼,來自於內灣線、內灣支線、竹東。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文研究所 季旭昇先生所指導 蘇建洲的 《上海博物館藏戰國楚竹書(二)校釋》 (2003),提出因為有 《上海博物館藏戰國楚竹書、二、》、戰國文字、楚文字、校釋、文本對勘、上古音、語法、古史的重點而找出了 統一時代 免下車的解答。

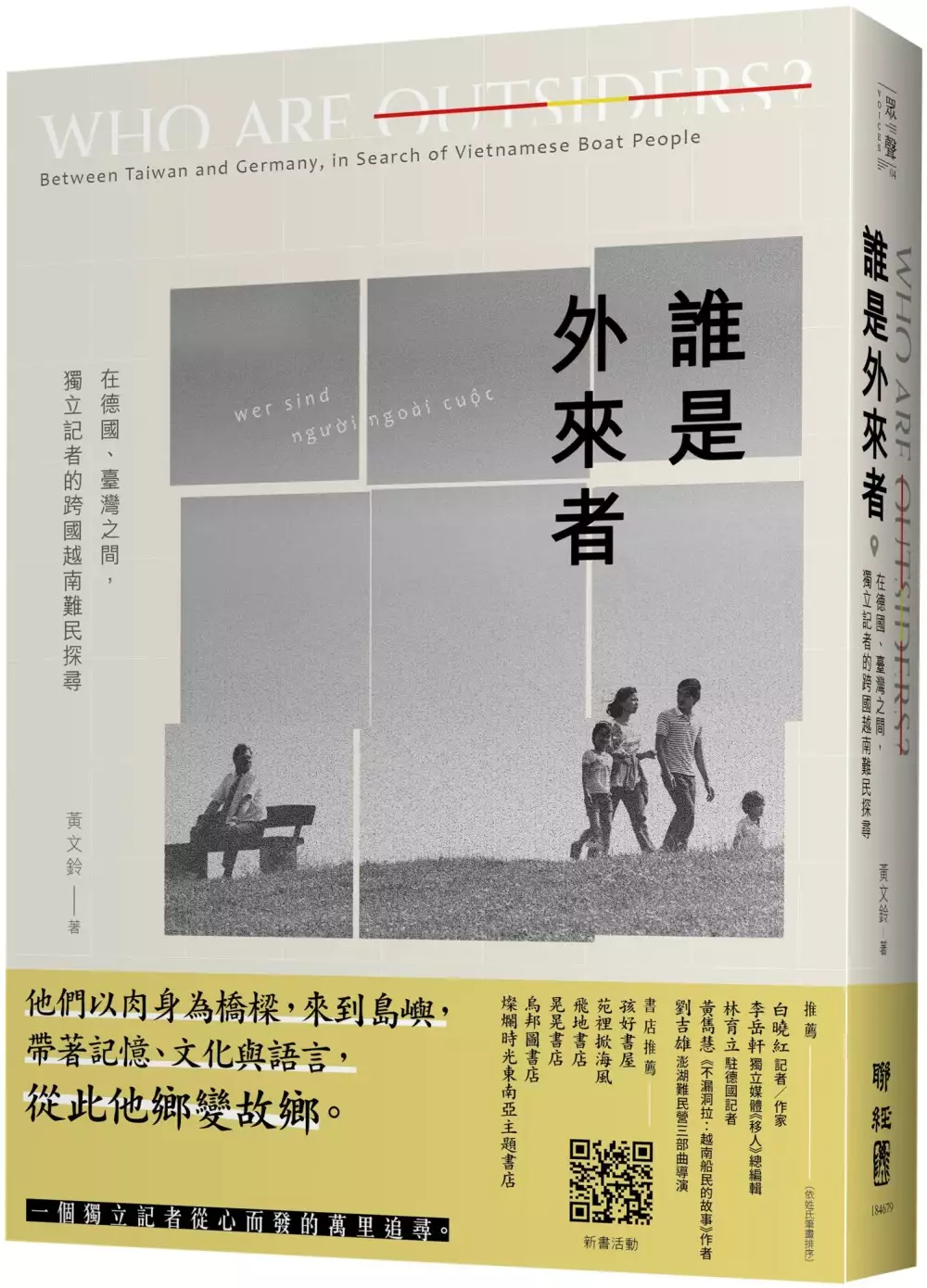

誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋

為了解決統一時代 免下車 的問題,作者黃文鈴 這樣論述:

訪問逾50人、越洋串聯德國與臺灣,獨立記者從心而發的萬里追尋。 他們以肉身化作橋樑,來到島嶼, 帶著記憶、文化與語言,從此他鄉變故鄉。 「當我們面對移民或難民,不再是以面對特定外來族群的態度,而是以同為人的身分,在同一塊土地上,往『我們未來如何共同生活』的目標邁進,這個社會是不是就不會這麼分歧了?」 你知道,臺灣曾經接收過難民嗎? 他們在高雄、木柵、澎湖……在你我身邊生活超過40載。 為什麼我們幾乎對這段歷史一無所知? 賭上生死的「船民」 1975年4月,越南共產黨拿下西貢,內戰長達20年的南北越就此統一,然而戰爭結束並未帶來和平,反而讓載滿難民的船飄

蕩海上。這些「船民」逃難異國,他們的移居擴大了人們對民族與國家的想像。 映照德國與臺灣,不一樣的族群融合之路 《誰是外來者》作者黃文鈴往返德國與臺灣,採訪超過50位越南移民,聽他們述說驚心動魄的親身經歷,書中並陳西德、東德、臺灣三地接收越南移民的方式、政策,探討理想的族群融合可能之道。 ● 西德-70年代末,西德因納粹歷史而對越南難民產生共感,民間出資買下救難船,多次出航營救,接納德國史上首批大規模的亞洲難民。 ● 東德-80年代,越南政府派數萬契約工至同為共產政權的東德,卻意外遭遇兩德統一,在無融合政策之下,他們與西德船民走上截然不同的道路。 ● 臺灣-

越南華僑在越戰結束前後搭乘中華民國政府的軍艦、專機來臺,散居各地的他們自身即是歷史,但我們為何遺忘了這段活生生的逃難史實? 40年了,他們還是「外來者」嗎? 記者黃文鈴以移民身分發出探問:當膚色與文化截然不同,「外來移民要做到成功融入一個新的國家,我們能給出哪些答案?」越南移民已定居德國、臺灣社會逾40年,我們可曾真正探究他們的歷史?是否還片面狹隘地以外貌、膚色、口音區分「你」與「我」? 我們可能在保有彼此相異處的情況下,仍視彼此為一個群體嗎? 各界推薦 【注目推薦】 白曉紅(記者/作家) 李岳軒(獨立媒體《移人》總編輯) 林育立(駐德國記者)

黃雋慧(《不漏洞拉:越南船民的故事》作者) 劉吉雄(澎湖難民營三部曲導演) 【書店推薦】 孩好書屋 苑裡掀海風 飛地書店 晃晃書店 烏邦圖書店 燦爛時光東南亞主題書店

統一時代 免下車進入發燒排行的影片

在買麥當勞外帶的途中,突然有感而發,於是開始了一天不下車的拍攝行程,雖然去了很多地方,有很多足跡,但幾乎可以算是零接觸,希望大家在疫情當中,能夠再堅持一下,更自制一點,也為身邊的人多想一些,一起撐過這個難關。

※訂閱全民瘋車Bar:

https://goo.gl/LRfZZ9

※怡塵FB粉絲團按讚:

https://goo.gl/VVsjmx

※壯壯FB粉絲團按讚:

https://www.facebook.com/strong.ula/

※熊子FB粉絲團按讚:

https://www.facebook.com/kumakocar/

※怡塵IG追蹤:

https://goo.gl/GMM1Vd

※壯壯IG追蹤:

https://www.instagram.com/ula_shen_/

※熊子IG追蹤:

https://www.instagram.com/kumako_car/

※官方Line ID: @fod6349u

http://line.me/ti/p/%40fod6349u

※全民瘋車Bar第一群(Line群組)

https://reurl.cc/kVpGDG

-

合作請來信:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

內灣線之研究(1946-2011)

為了解決統一時代 免下車 的問題,作者黃芳雲 這樣論述:

本文在地理、歷史及人文觀點探討內灣線的興建目的、功能與過程及沿線產業興衰其角色扮演的影響。日治末期殖民者早已覬覦新竹內山天然資源,台灣總督府命令台電公司興建竹東支線鐵路以利開發當地資源,直到日本政府宣佈無條件投降,該支線鐵路工程才停工。戰後地方政府與民間仕紳為促進新竹地區發展向執政當局爭取繼續興建新竹至竹東間竹東鐵路,國民政府考量開發竹東及內山林產、矽砂、石灰石礦等資源而同意興建,為台灣戰後第一條興建的支線鐵路。其後執政當局為繼續開發內山煤礦,繼續興建竹東至內灣間內灣支線,戰後興建過程中,因中國政局不穩定,台灣物資需支援中國,導致台灣本島物資更加缺乏,工、料價飆漲數十倍,內灣線工程興建經費一

再被迫追加,工程進度嚴重落後,當時國庫財政吃緊,經檢討決定展築至十分寮為止,經當地居民一再陳情爭取,有關當局政府終於在內灣線竹合段通車典禮上宣佈續建內灣線合內段,為節省經費,部分工程乃運用國軍人力加入施工行列,並於1951(民國40)年9月1日新竹至內灣全線通車並統一稱為內灣線。內灣線營運收入隨著沿線產業消長而起伏,當沿線礦產資源開發枯竭、傳統產業逐一沒落,內灣線營運入不敷出,盛傳停駛的謠言從不間斷,由於近年全球經濟不景氣,政府為振興國內經濟,擴大內需,推動國民旅遊、觀光休閒活動及客家意識抬頭,在相關單位努力推動下帶動各鄉鎮觀光產業發展,內灣線也搭上此風潮,被賦予帶動文化觀光產業使命,沿線客庄

透過內灣線行銷遊客倍增,才終於明確擺脫廢止、拆除的命運。為因應大量觀光人潮及提昇旅遊品質,1997(民國96)年進行內灣線改善工程,施工期間新竹至竹東間鐵路停駛,2011(民國100)年11月11日風光舉行復駛典禮。被賦予帶動文化觀光產業使命的內灣線復駛後,是否能永續經營與行駛,有賴管理當局的遠見、當地居民的智慧及傳統產業不斷的創新,唯有三方共同努力,內灣支線才能繼續奔馳在鐵道上。

民主政治制度的思考

為了解決統一時代 免下車 的問題,作者施正鋒 這樣論述:

由威權走向民主,是為了要確保人民的自由。匈牙利民族詩人裴多菲.山多爾的名言「生命誠可貴,愛情價更高,若為自由故,兩者皆可拋」,此刻聽來彌足珍貴。其實,除了本身存在固有的價值,自由同時也是達到其他更崇高目標的不可或缺條件,譬如每個人的自我實踐。在諸多基本自由當中,又以思想自由、言論自由、及媒體自由,是民主的最後一道防線。 本書從憲政改革、憲政體制、公投制度、政治整合、文化自治、罷免制度、代議政治等不同面向,探討、思考民主政治制度的現狀及展望。

《上海博物館藏戰國楚竹書(二)校釋》

為了解決統一時代 免下車 的問題,作者蘇建洲 這樣論述:

李學勤先生曾說:「出土文獻的研究工作最基礎的還是考釋文字。考釋工作是工作重心,必不可缺,不認識字是很危險的,目前考釋文字已經取得了許多成果。但同時,這也反映了新出土文獻實在太多了,當前對出土文獻的研究主要還處於考釋文字階段。不能正確考釋文字,建立的推論恐怕很危險,很成問題。這也使我們認識到必須進一步作文字考釋,認識到戰國文字研究有必要進一步深入發展。」可見楚簡文字的「考釋」成果關係著後續其他領域是否能順利開展,這也是本文主要的思考點。其次,地下出土先秦「竹書」,無可避免需要「校勘」的工作,也就是所謂「文本復原」的問題。唐顏師古在《漢書注‧敘例》中曾談及他的校勘工作,「《漢書》舊文,多有古

字,解說之後,屢經遷易。後人習讀,以意刊改,傳寫既多,彌更淺俗。今則『曲覈古本,歸其真正,一往難識者,皆從而釋之』。」誠為經驗之談。另外,時永樂先生說:「由於校書工作本身就是一種勘正文字的工作,……所以,兩漢時期善於校書的學者,像劉向、揚雄、鄭玄等都是小學名家;唐代的陸德明、顏師古,也都長於小學。他們校訂古書,能夠取得輝煌成績,絕非偶然。清代學者研究訓詁、文字、音韻之學,較之以前,可謂登峰造極,也進而推動了校書工作的進一步深入發展。」可見「文字考釋」與「古書校勘」是完全相關的。基於以上的考慮,筆者選定《上海博物館藏戰國楚竹書(二)校釋》為題。依古籍舊注的類型,所謂「校釋」或「校注」,都表示既有

校勘,又有注釋。在未來《上博》陸續出版之前,將現有文字資料做這樣的整理、校釋相信是非常有意義的。而且這樣的工作,有助於不同領域的學者深入闡發竹簡的內容,開拓學術的新領域,引起歷史研究方法的變化。 本文寫作過程中,對於諸家學說盡量搜羅,希望避免遺珠之憾。在學者論述的基礎上,筆者在每一「校釋」條目之下均會提出自己的看法,即「建洲按」,或駁議,或補證。其次,本論文有校有釋,所依循的大致有以下幾個角度:(一)字形比對(二)聲韻假借(三)訓詁詞意(四)語法分析(五)歷史背景(六)辭例推勘等等。茲舉例如下: (一)〈民之父母〉2「必達乎禮樂之 」,「△」一般釋為「蒝

」,筆者經由與 字形比對,以為應釋為「」。「」經由聲韻假借讀作「汜」,「汜」由典籍佐證有「凡水流之岐流,復還本水者曰汜。」類似本源的意思。 (二)〈容成氏〉14「免執幵」,筆者考釋以為「幵」即「錢」,古農具,又作「銚」。首先典籍常見「銚」、「鎒」一起出現,如《管子‧輕重乙》:「一農之事,必有一耜、一『銚』、一鎌、一『鎒』……,然後成為農。」亦有「合言」者,如《莊子‧外物》:「春雨日時,草木怒生,『銚鎒』於是乎始脩,草木之到植者過半而不知其然。」《戰國策‧齊策三》:「使曹沫釋三尺之劍,而操『銚鎒』與農夫居壟畝之中,則不若農夫。」與簡文相似。其次,「幵」,見紐元部;「錢」,

精紐元部,聲韻有相通的證據,是以可釋為「錢」。 (三)〈容成氏〉簡29「民又(有)余(餘)(食),無求不(得),民乃賽」,「賽」字李零先生釋為「爭利競勝」。但我們遍查字書,早期典籍中「賽」未見競賽義。筆者改釋為「賽禱」之意。又如簡21「衣不(製)(美)」,李零先生以為「」,即「褻」字,疑讀為「鮮」。「鮮美」是色彩艷麗之義。筆者則以為「鮮美」一詞似未見先秦典籍,而且不用於形容衣服者,所以改讀作「製」。《左傳‧襄公三十一年》:「子有美錦,不使人學製焉。」「製美錦」意即「製美衣」,簡文「衣不製美」正與之相反。又「製衣」一詞,典籍有載,如《莊子‧讓王》:「曾子居衛,縕袍無

表,顏色腫噲,手足胼胝,三日不舉火,十年不製衣。」 (四)〈昔者君老〉1「 」學者或釋為「遜」,理由之一是將「太子前之母弟」讀作「太子請叔父先行」,即將「前」讀作「使動詞」。所以接下來才會有「母弟遜退(叔父遜讓)」這一動。但是「太子前之母弟」之「前」使否能讀作「使動詞」呢?我們舉了不及物動詞帶賓語作「使動用法」的句式,但「太子前之母弟」均與之不合,反而比較接近《莊子‧盜跖》:「孔子下車而前,見謁者曰:『魯人孔丘,聞將軍高義,敬再拜謁者。』」我們可以改作「孔子下車前之謁者」,很明顯是「孔子前往謁者之處」,而非「孔子請謁者往前」。所以「太子前之母弟」恐怕解成「太子前往母弟之處」

較為合理。果如此,則不存在所謂「遜讓」的問題。 (五)〈容成氏〉36「湯〈桀?〉乃尃(博)爲正(征)(籍),正(征)(關)(市)。」簡文這一段是描寫「湯」的事蹟,但我們對照史書所載,懷疑簡文「湯」有可能是「桀」之誤寫。另外,〈子羔〉簡11上「【禹之母,又(有)莘是(氏)之女……】□也,觀於伊(西?)而(得)之」,其中「伊」字整理者無說,對照簡10來看,這應該是有關禹誕生的傳說。根據《帝王世紀》所記載來看,「有莘氏」是見「流星貫昴」才生禹,頗疑此處的「伊」應讀作「西」。 (六)〈容成氏〉簡25「於是(乎)夾州、(徐)州(始)可(處)L。

(禹)(通)淮與忻(沂),東(注)之(海),於是(乎)競(青)州、(莒)州(始)可(處)也。」簡文此處文例是「於是乎某州始可處」。值得注意的是,其他相同文例的地方,於其後均有「也」字,本簡却沒有「也」字,只是在「處」之後加「L」鉤識號,可見其作用相當於「也」。筆者懷疑簡文此處應是書手漏鈔「也」字,只好在事後校讀時補上一「鈎識號」。顏世鉉先生稱為「以墨點標示脫文」。 以上的分類,只是為了突顯個別釋讀方法。其實,真正考釋文字時,幾乎需要好幾種方法同時運用。通過以上的校釋之後,直接影響到文本的是「句讀」、「編連」、「分篇」等問題。 比如說上述〈昔者君老〉簡1,隨

著內容理解的不同,「句讀」的斷定自然會有截然不同的結果。又如〈容成氏〉36究竟是「湯」或「桀」,也會影響到「編連」的結論。至於「分篇」的問題,則不見於《上博(二)》。 總之,作古書校勘時,如何不趨同不求異,這要更多的經驗和例證來佐助,任何不經查證或以常理判斷的說法,都是不適宜的。