經濟部長英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪世章寫的 創新六策:寫給創新者的關鍵思維(二版) 和許士軍,劉水深,司徒達賢,楊倩蓉的 開創:政治大學對台灣管理教育的貢獻都 可以從中找到所需的評價。

另外網站〈303全台大停電〉蔡英文視察興達電廠向國人致歉將對既有 ...也說明:蔡英文強調,台電是國家電力的關鍵,國人的期待最高、責任也最重,出現這樣的事故,造成大家的不便,閣揆蘇貞昌已經指示經濟部,3 天內提出完整的調查 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和天下文化所出版 。

國立中山大學 社會科學院高階公共政策碩士學程在職專班 林文程所指導 陳瓊華的 高雄成為新南向策略的門戶:2016-2018年的政策作為分析 (2020),提出經濟部長英文關鍵因素是什麼,來自於高雄、南進、印太戰略、新南向政策、亞洲新灣區。

而第二篇論文國立政治大學 外交學系 盧業中所指導 謝佳蓁的 歐巴馬政府對德國政策之研究(2009-2017) (2019),提出因為有 霸權穩定理論、歐巴馬、對外政策、美德關係、德國定位的重點而找出了 經濟部長英文的解答。

最後網站顏色不對?沈榮津被調到中部練英文 - 今周刊則補充:經濟部 工業局副局長沈榮津日前被調往中部辦公室當主任,雖然是小小十二職等官員職位調動,卻意外引起產業界關注,是否與藍綠色彩有關。

創新六策:寫給創新者的關鍵思維(二版)

為了解決經濟部長英文 的問題,作者洪世章 這樣論述:

阿基米德:給我一個支點,我將撐起全世界 《創新六策》就是幫助經理人創新突圍、改變局勢的槓桿支點 創新,是推動企業成長與進步的關鍵! 是幫助CEO克服困難、改變局勢的力量! 本書作者洪世章教授 帶您開啟成功創新的「六扇門」 能力 由內而外,從核心能力與專長出發,做到「外化而內不化」。 定位 由外而內,設法突破產業限制,發展出獨特的定位與差異化優勢。 簡則 善用經驗,發展簡單規則,從複雜環境中即時抓取機會,持續穩定前進。 整合 發揮團結力量,透過業內合作、資源互補,來突圍脫困。 開放 跳脫熟悉的產業與社群環境,向外界尋求或引入新想法、新資源與新技術。 賦名 運

用說服技巧,發展新的詮釋架構,來贏得相關群體對變革的認可與支持。 洪世章教授學貫中西,援古證今,許多晦澀難懂的西方理論,經過他的融合,在《創新六策:寫給創新者的關鍵思維》一書裡,或許呈現一段金庸武俠小說的情節、一句唐宋詩詞、一段歷史典故、一部電影、一種美食,或者一個台灣與美國企業的案例,更加栩栩如生,發人深省,幫助讀者理解內容、掌握重點。 內容架構 本書共含導論與六個篇章。在〈導論〉中,作者將本書的基本架構「六種創新策略」之間的關係做對照與比較,讓讀者全盤了解。接著,一個策略,就是一章,雖說章章獨立,但參考〈導論〉的介紹,讀者更容易了解各章之間的關係。 第一章〈能力〉,主

要根據策略管理的主流學說:核心能力、動態能力、資源基礎理論、破壞式創新等等,來鋪陳出一套創新的主流價值與思維。 第二章〈定位〉,主要參考產業組織的「結構─行為─績效」典範,來探討創新定位、差異化策略、產品多樣性,以及創新系統等議題。 第三章〈簡則〉,是較有原創的部分,也是作者花最多時間構思的,主要是以作者近幾年所研究的複雜科學與混沌理論發展而成。 第四章〈整合〉、第五章〈開放〉、第六章〈賦名〉,有一個共同的起源:主要是以作者對台灣高科技產業以及大陸山寨機產業的多年研究,所發展出的F.A.B.(framing/aggregating/bridging)架構所延伸而成。其中,第四

章〈整合〉所探討的企業間競合關係,引述很多交易成本的觀點。第五章〈開放〉則與社會網路、先驅者研究、開放創新等等有很多直接的相關。第六章〈賦名〉與第三章〈簡則〉一樣,也是最有原創性的。本章所談論的framing,國內學者多數翻譯為「構框」,意涵上有「造勢」、「口號」、「轉念」的意思。作者認為這些名詞都不到位,在經過一、二年的思考後,提出「賦名」這意思最傳神。這一章也是作者最主要的研究重點。 全書六章,就是開啟創新的「六扇門」,只要開門就能見路,不只是條條大路通「創新」,也可一覽天地行路間。作者雖以學術理論來建構本書主幹,但大部分的說明都是以企業案例為主軸,也盡量用我們熟悉的語言、人物、生活

、文化,來幫助讀者理解本書的內容。 產經、學者名人推薦 政大企管系教授 司徒達賢、老爺酒店集團執行長 沈方正、經濟部長 李世光、上銀科技董事長 卓永財、政大校長 周行一、信義房屋董事長 周俊吉、金融研訓院董事長 洪茂蔚、聯電董事長 洪嘉聰、台積電人力資源副總經理 馬慧凡、前聯發科 小米手機財務長 喻銘鐸、台大國企系教授 湯明哲、玉山金控總經理 黃男州、PChome董事長 詹宏志、群聯電子董事長 潘建成、遠東新世紀行政總部總經理 鄭澄宇、台科大資管系教授 盧希鵬 盛情推薦(按姓氏筆畫排列) 政大科管智財所教授 吳思華、大立光電董事長 林恩舟 專文推薦 在《創新六策》中最讓

人眼睛一亮的是「賦名」。無中生有的創新,不僅要符合經濟社會的環境趨勢,更需要有一個能夠號召大眾支持的主張。因此,經理人如何在追求改變與創新時,將創新加以「賦名」,發展出重新認知內外事務的詮釋架構,引領相關群體的認可、呼應與支持,形塑有利情勢,確實是策略創新的關鍵議題。 本書不僅讓人見識到洪世章教授的博學,更讓人深刻的感受到理論與實務對話的精采度。個人以為本書撰寫的體例本身就是一個創新的典範,將會為未來有關策略創新的研究開啟更多的可能,這也是未來社會科學的學術研究應該認真思考的方向。 政大科技管理與智慧財產研究所教授 吳思華 我在閱讀這本書時,是處在一種簡諧共振的思緒。許多晦澀的西

方理論,經過作者的融合,也許是一段金庸武俠小說的情節、一句唐宋詩詞、一段歷史典故、一部電影、一種美食,或者一個台灣或美國的案例,都突然變得栩栩如生,發人深省。這讓人不得不佩服作者在學識上的深度及廣度,頗有「博古通今,學貫中西,雅俗共賞」的味道。 極力推薦這一本好書給各業界的朋友,希望大家能透過「六策」的啟發,找到自己更適切的經營之道。 大立光電董事長 林恩舟

經濟部長英文進入發燒排行的影片

同島一命? 不!

同島不同命。

~高金素梅 2021.05.20

大家好!我是高金素梅 吉娃斯.阿麗

今天,太陽高照,幾個懸念也一直掛在心頭。

供5停2的缺水會不會擴大?

新冠確診人數會不會再飆高?

傍晚會不會停電?

經過513與517兩次大停電,大家都清楚缺電已是事實,停電將成為日常。如何將停電對人民的傷害降到最低,這才是今天我想討論的議題。

5月18日,我注意到一條新聞:《二度限電經濟部長王美花氣到發飆,親自Call台積電幫忙。》

為什麼是台積電?

因為台積電是最大工業用電戶…;台積電自2010年到2019年,用電增加223.8%;2020年,台積電5奈米廠投產,一年用電量是63億度,超過東台灣56萬人口的用電量;明年2022年,台積電3奈米廠投產,每年用電量77億度,超過台南市一年的民生及商業用電,一個3奈米廠,用電量等於全台灣用電量的3%。

王美花部長與台積電的溝通顯然是失敗的,晚上8點,二度大停電。

其實,經濟部有個法令《電源不足時期限制用電辦法》,其中第 5 條「發生電源不足,得實施限制用戶用電。限電時,按缺電量依下列順序及標準累進實施:順序的一至五都是用電一千瓩以上的工業用戶,限電百分之五;如果電還不夠,順序六的「一千瓩以下工業用戶及一般用戶」,實施分區輪流停電,每輪次各五十分鐘。

為什麼王美花不直接對台積電依法限電?台積電限電幾小時,缺電危機可能就過關了。而且,台電還有個「需量競價」機制,工業用電每度電價約兩塊多,配合限電的工業大戶,限電期間少用的電,台電每度補助高達十元以上。

不依法先限制工業大戶用電,而直接對一般用戶停電,陷入停電痛苦中的人民當月電費才打九五折。

為什麼?為什麼?

其實,答案早就有了。

因為……

張忠謀說過:台積電一分鐘都不能缺電。

因為……

蔡英文向台積電保證:不缺水不缺電不缺地。

人民生活福祉抵不過企業利益,而企業的利益被外資拿走八成。這就是台灣,同島不同命。

缺水、缺電,加上疫情警報,台灣人民生活突然陷入水深火熱中……。今天、520,民進黨執政、蔡英文就職五週年,燥動的社會氛圍,已為蔡英文打了不及格的成績單。

高雄成為新南向策略的門戶:2016-2018年的政策作為分析

為了解決經濟部長英文 的問題,作者陳瓊華 這樣論述:

日治時期,日本以台灣推動南進,高雄因區位和地形有利因素而在此一時期獲得大幅度的打造,進而有了現代化港口、工業發展和都市基礎建設,戰後得以迅速復原,故本研究探討當前的新南向政策既已明確定位高雄是政策基地,中央政策資源的挹注與市府政策的執行是否已有效朝此政策目標邁進,從城市的政策過程與借鏡日本南進,評析新南向政策,進而期待為自己所在的城市找答案。本研究主要以訪談實務界人士、不同領域學者、各層級執行人員進行研究,透過訪談呈現高雄被定位為新南向政策基地的時空背景,與高雄市府團隊當時的政策規劃,也從執行官員和學界角度探討此一政策目標尚未能完全成就的原因。研究發現,中央政府給予高雄市的資源尚未能完全達成

新南向政策基地的承諾,也經由南進政策對高雄的建設歷程與當代的美日等國印太布局,本研究具體主張高雄應成為台灣新南向政策和美國印太戰略合作的城市,如美日台合作的全球合作暨訓練架構(Global Cooperation and Training Framework)可於高雄設置籌備機構與辦理地點,有助落實高雄為新南向政策基地之承諾,也為台灣再打造一國際級城市。

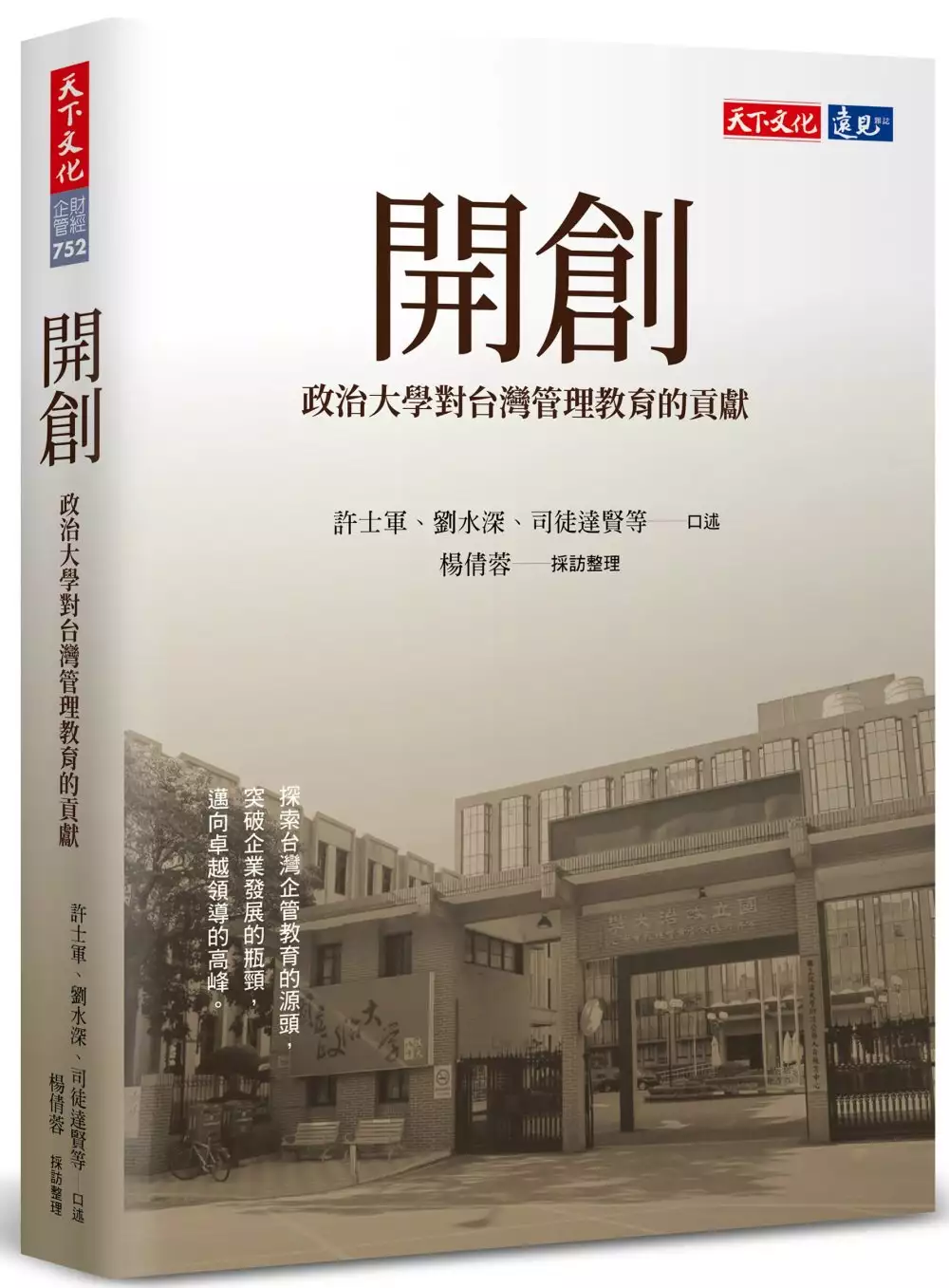

開創:政治大學對台灣管理教育的貢獻

為了解決經濟部長英文 的問題,作者許士軍,劉水深,司徒達賢,楊倩蓉 這樣論述:

探索台灣企管教育的源頭, 突破企業發展的瓶頸, 邁向卓越領導的高峰。 管理教育不僅是教人如何做事的學問; 更是教人如何做人及明辨是非的教育。 ──楊必立 台灣MBA教育之父、政大企研所第一任所長 管理教育對台灣經濟發展影響深遠,它除了是一套科學的理論和學問,也是與時代、環境俱進的思考能力,更是人與人之間的關懷與信任,在每一個社會與產業轉型的十字路口,必定有努力尋找下一個機會的領導者,帶領組織乃至政府做出關鍵性的決策。 本書回溯台灣現代管理教育的源頭,一九六〇年代,國立政治大學因應台灣產業快速發展,對管理人才的迫切需要,首創國內第一個企管系及企管研究所,培育本土企業

管理人才及師資,包括MBA、博士班、企家班;同時也成立政大公企中心,針對企業界需求,開設企經班,為在職人士授課,不僅開啟台灣現代管理教育的先河,更為管理教育帶來許多開創之舉。 書中不僅記錄許士軍、劉水深、司徒達賢等教授,勇於突破現狀的開創經驗,帶給許多企業家、經理人,甚至是國家經濟決策者,終身學習、突破瓶頸的精神,在社會與產業變動中持續創造新局。作者也實際採訪五十多位政大企管系及企研所校友們,包括尹啟銘(前經濟部長)、宋學仁(台灣投資銀行教父)、林信義(裕隆集團最高顧問)、周俊吉(信義房屋創辦人)、葉佳紋(瑞昱半導體創辦人)等人,回顧政大企管教育帶給他們在人生方向或事業經營理念上的啟發,

展現管理教育在台灣經濟發展上,扮演舉足輕重的角色。 政大秉持開創精神,持續因應社會環境需要,從教育出發,進行一連串創新的舉措: ‧接軌國際的全新教育機構及觀念 ‧重視通才與英語的管理教育 ‧首開台灣企管在職教育,成立「企業家班」與「科技班」 ‧打破體制,傳承美國MBA精神的國內第一個企研所 ‧首創個案教學及本土個案寫作,訓練「聽說讀想」的能力 ‧創辦全球第一本華文管理學術期刊《管理評論》 ‧建立第一套中文企業管理文獻資料庫及經營競賽遊戲

歐巴馬政府對德國政策之研究(2009-2017)

為了解決經濟部長英文 的問題,作者謝佳蓁 這樣論述:

美國與德國的從屬關係在二戰後即確立,美國的經濟援助與安全承諾形塑 歐洲盟國對於美國利益與價值觀之認同,使其得以在歐洲發揮領導力與影響力。 如今,美國在二戰後建立之自由經濟、政治與安全秩序面臨挑戰。在面對日益脆弱的全球秩序,跨大西洋夥伴關係必須有所調整以因應未來的挑戰。歐巴馬對外採取緊縮政策,減少承諾與義務來降低維護國際地位之成本。 美國在全球事務的參與上更具選擇性,這也意味著區域強權德國將因霸權的期望而承擔更多的任務和責任。德國對外政策從克制轉趨積極,擴大參與全球事務以協助美國穩定全球秩序。表面上,美國與德國在國際場域是平等關係。在全球層次,德國視自身為 國際秩序的穩定者。在區域層次,德國是

歐洲危機處理的領導者。惟在美國看來,美國與德國仍是不對等關係,從屬國遵從霸權的指示,區域與全球動態仍為霸權所掌控,使得從屬國對外行為不脫離霸權制定的框架。在全球層面,德國是責任承擔國。在區域層面,德國是霸權利益代理人,維護美國在歐洲區域的核心利益,鞏固美國的霸權地位。美國從幕前轉為幕後,涉及歐洲區域的外交、軍事、經濟層面均可見美國的身影,美國並非不在,而是無所不在。

經濟部長英文的網路口碑排行榜

-

#1.歡迎臺商回臺投資行動方案— 延長3年 - 國家發展委員會

擴建產業用地:推動擴建科學園區產業用地、運用前瞻計畫補助地方政府設置在地產業園區。 盤點土地供給:依經濟部及科技部盤點目前可立即供給的產業用地約376公頃,面積將依 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#2.經濟部工業局全球資訊網--首頁

經濟部 · 網站導覽 · 熱門點閱 · 訂閱/取消訂閱電子報 · 局長信箱/服務信箱 · RSS · English. 搜尋: 進階搜尋說明. 熱門關鍵字:. 廠商名錄 工業區 工廠移工申請資格. 於 www.moeaidb.gov.tw -

#3.〈303全台大停電〉蔡英文視察興達電廠向國人致歉將對既有 ...

蔡英文強調,台電是國家電力的關鍵,國人的期待最高、責任也最重,出現這樣的事故,造成大家的不便,閣揆蘇貞昌已經指示經濟部,3 天內提出完整的調查 ... 於 news.cnyes.com -

#4.顏色不對?沈榮津被調到中部練英文 - 今周刊

經濟部 工業局副局長沈榮津日前被調往中部辦公室當主任,雖然是小小十二職等官員職位調動,卻意外引起產業界關注,是否與藍綠色彩有關。 於 www.businesstoday.com.tw -

#5.交通部觀光局

台灣旅遊最推薦 ; 九份 · 2094036 · 淡水老街 ; 野柳地質公園 · 1121747 · 士林夜市. 於 www.taiwan.net.tw -

#6.新新聞》王美花、顧立雄成蔡政府權力最大夫妻檔 - 風傳媒

經濟部 政務次長王美花升任經濟部長,她的先生顧立雄則已被總統蔡英文拔擢為國安會秘書長。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知妻管經濟夫掌國安業務包山包 ... 於 www.storm.mg -

#7.勞動部全球資訊網中文網

依勞動基準法第三條第三項規定意旨,除因經營型態、管理制度及工作特性等因素適用該法確有窒礙難行者,並經中央主管機關指定公告之行業或工作者不適用外,應適用一切勞雇 ... 於 www.mol.gov.tw -

#8.新新聞周刊: 1815期 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

von Haaren ) 2019 年受邀來台時提到,德國環境部不會讓經濟部說了算, ... 也賠上更多誠信,選前蔡英文總統親筆寫下「藻礁永存」被質疑三接破壞大潭藻礁後, ... 於 books.google.com.tw -

#9.智慧顯示展規模增17% 總統:台灣重要優勢產業

【新唐人亞太台2022 年04 月27 日訊】2022Touch Taiwan智慧顯示展,今天(27日)正式開展,總統蔡 英文 和 經濟部長 王美花、科技部長吳政忠出席開幕。 於 www.ntdtv.com.tw -

#10.首頁- 駐澳大利亞台北經濟文化辦事處Taipei Economic and ...

Taipei Economic and Cultural Office in Australia · 總統重要談話 · 外交部吳部長投書日媒感念安倍前首相並呼籲民主國家應更團結 · 外交部長吳釗燮接受「日本經濟新聞」及「 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#11.蔡英文新政府啟動科技人事布局:科技政委吳政忠 - 數位時代

(2016年5月20日新增:國家通訊傳播委員會NCC主委詹婷怡、行政院科技會報執行秘書郭耀煌。資策會執行長則由工研院院長劉仲明兼任,是新經濟部長李世光為了 ... 於 www.bnext.com.tw -

#12.能源轉型白皮書

... 透過公民參與及共同協作方式集結社會能量,於109年11月18日由行政院核定「能源轉型白皮書」,創立臺灣能源公共政策討論新典範。 經濟部能源局. 懂能源FB粉絲團. 於 energywhitepaper.tw -

#13.歷任經濟部長 - 非營利組織有哪些

歷任經濟部長 旗山鮮茶道. ... 部表示,達克沃斯5月30日至6月1日在台期間,除了會晤總統蔡英文,也將與台灣行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花 ... 於 cbmv.cl -

#14.經濟部的英文翻譯 - 海词词典

經濟部 的用法和樣例:. 例句. 技術是一個迅速發展的經濟部門。 Technology is a booming sector of the economy. 所有 ... 於 dict.cn -

#15.財政部全球資訊網

財政部北區國稅局表示,近來接獲民眾詢問,父母贈與兒子股票,已申報贈與稅,辦理 ... 財政部長蘇建榮今天表示,過去幾年來總統和院長推動投資台灣行動方案,加速經濟 ... 於 www.mof.gov.tw -

#16.2050 淨零排放|Net Zero|經濟部|MOEA

鑑於全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢,淨零轉型已經不只是環保課題,更是攸關我國產業國際競爭力之經濟課題。經濟部積極面對來自國際社會的挑戰, ... 於 www.go-moea.tw -

#17.亞灣廠商進駐熱!高軟擴區二期首棟產辦動土陳其邁 - 蕃新聞

記者千翼報導/圖: 高雄市政府】經濟部加工處聯手高市府推動「亞灣5G AIoT ... 高雄市長陳其邁致詞時感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花 ... 於 n.yam.com -

#18.立委憂台電中油虧損蘇貞昌:維護民生經濟安定 - 華視新聞網

對此,行政院長蘇貞昌說,政府窮盡全力維護民生經濟安定;經濟部長王美花表示,會做相關評估, ... 長照預算「史上最高」 蔡英文:政府照顧長輩的決心. 於 news.cts.com.tw -

#19.經濟部| 搜尋標籤| 聯合新聞網

蔡英文總統去年拍版,選定高雄亞灣區打造為為5G AIoT(人工智慧物聯網)產業聚落,經濟部加工出口區管理處為此啟動高雄軟體第二園區開發計畫,首棟大樓今午動土,預期可 ... 於 udn.com -

#20.經濟部貿易調查委員會(International Trade Commission ...

各國案件訊息. 111-09-26. 美國商務部對自阿根廷、墨西哥、俄羅斯及韓國進口 ... 於 www.moeaitc.gov.tw -

#21.教廷經濟部長的英文怎麼說

教廷經濟部長的英文怎麼說 · 教: 教動詞(把知識或技能傳給人) teach; instruct · 廷: Ⅰ名詞(朝廷) the court of a feudal ruler; the seat of a royal government Ⅱ ... 於 dict.site -

#22.台灣首位部長隔離!經濟部員工確診部長王美花現身紓困記者會 ...

台灣英文新聞/政治組綜合報導)台灣首位部長隔離!經濟部長王美花和確診員工有接觸史,部長篩檢為陰性已開始進行居家隔離。 綜合媒體報導,經濟部證實 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#23.台灣中油全球資訊網

能源宣導影片-經濟部王部長說明三接影片. 110-04-06 · 更多中油影城 · 廉安專區 · 觀塘工業區(港)生態保育執行委員會 · 台灣中油興建第三座液化天然氣接收站Q&A. 於 www.cpc.com.tw -

#24.經濟部國際貿易局經貿資訊網

經濟部 國際貿易局- 100057 臺北市中正區湖口街1號 台北地圖位置 · (02)2351-0271 · 0800-002-571; (02)2351-7080; 民意信箱. 高雄辦事處- 801604 高雄市前金區中正四 ... 於 www.trade.gov.tw -

#25.2025能源目標經部提穩定供電及發展綠能 - Rti 中央廣播電臺

為加強供電穩定與發展再生能源,經濟部設定在2025年底前,要淨增加供給容量逾3000MW、設置再生能源儲能容量達1500MW,以及太陽光電及離岸風電分別設置 ... 於 www.rti.org.tw -

#26.高軟擴區二期首棟產辦動土陳其邁:投資高雄現在是最好的時機

經濟部 加工處聯手高市府推動「亞灣5G AIoT創新園區」,吸引近80家國際大廠與新創 ... 高雄市長陳其邁致詞時感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及經濟部長 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#27.考選部全球資訊網歡迎頁

2018 Ministry of Examination R.O.C.(Taiwan) All rights reserved. 建議最佳解析度為1024*768或以上,並使用支援TLS 1.2(含)以上版本瀏覽器瀏覽. 於 www.moex.gov.tw -

#28.產業升級創新平台輔導計畫: 經濟部工業局

為促進產業升級、提升產業價值、鼓勵企業從事技術創新及應用研究,或發展具科技涵量之應用與服務,創新營運模式,爰依據「經濟部協助產業創新活動補助及輔導 ... 於 tiip.itnet.org.tw -

#29.經濟部產業人才能力鑑定推動網

iPAS由經濟部發證,教育部認可,產業界支持之專業工程師考試。以企業用人能力需求為導向規劃鑑定內容,並推動企業認同優先面試/聘用/加薪獲證者,提供企業客觀選才及評 ... 於 www.ipas.org.tw -

#30.經濟部中小企業處 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 雙語詞彙-公告詞彙 中央機關銜稱, 經濟部中小企業處, Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic ... 於 terms.naer.edu.tw -

#31.商總向蔡總統與經濟部長提建言給優惠稅率、鬆綁法令吸引資金 ...

總統蔡英文今(25)日在總統府接見全國商業總會今年頒發的優良商人獎等47位得主,會後,商總理事長賴正鎰轉述,他當場向蔡英文提出境外資金回台, ... 於 finance.ettoday.net -

#32.經濟部推「九三軍人節專屬優惠」 蔡英文:展現台灣挺國軍的 ...

9月3日是軍人節,總統蔡英文下令經濟部長王美花推出「軍人專屬優惠」活動,感謝國軍守護家園。 於 www.mirrormedia.mg -

#33.行政院全球資訊網-部會首長

財政部 蘇建榮部長 · 教育部 潘文忠部長 · 法務部 蔡清祥部長 · 經濟部 王美花部長 · 交通部 王國材部長 · 勞動部 許銘春部長 · 行政院農業委員會 陳吉仲主任委員. 於 www.ey.gov.tw -

#34.经济部- 英文翻译- Cncontext

经济部 的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#35.經濟部長英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

關於「經濟部長英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 本文內容是關於2012年1月1日起分階段實施的行政院組織改造。 中華民國經濟部- 维基百科, ... 於 1minute4health.com -

#36.經濟部攜手產業界打造亞洲高階製造中心 - 工商時報

總統蔡英文及經濟部長沈榮津近日出席第73屆工業節慶祝大會,總統除表揚及感謝歷史悠久廠商對台貢獻,也在會上預告,根據經濟部統計,台灣回流投資總 ... 於 ctee.com.tw -

#37.高軟二期大樓動土業界籲正視交通 - 好房網News

高雄軟體第二園區首棟大樓昨天動土,因應產業需求急迫,經濟部加碼26億元 ... 蔡英文總統去年拍板,打造高雄亞灣區為5G AIoT(人工智慧物聯網)產業 ... 於 news.housefun.com.tw -

#38.國營事業管理法 - 全國法規資料庫

法規類別:, 行政> 經濟部> 國營經濟事業目 ... 國營事業以發展國家資本,促進經濟建設,便利人民生活為目的。 第3 條. 本法所稱國營事業如下:. 於 law.moj.gov.tw -

#39.經濟部政務次長英文、經濟部長、林全能學歷在PTT/mobile01 ...

經濟部 政務次長英文在PTT/mobile01評價與討論, 提供經濟部長、林全能學歷、曾文生老婆就來夜市攤販資訊集合懶人包,有最完整經濟部政務次長英文體驗分享訊息. 於 nightmarket.reviewiki.com -

#40.總統:政府傾全力防疫確保國人健康紓困保住臺灣經濟元氣

蔡英文總統今(4)日下午前往桃園訪視「經濟部企業紓困計畫-饗賓餐旅事業」時表示,這段期間以來,政府傾全力做兩件事:防疫確保國人健康,同時,也提出各式各樣的紓 ... 於 www.president.gov.tw -

#41.美國商務部部長Gina Raimondo與台灣經濟部王美花部長首度 ...

美國商務部部長Gina Raimondo今天與台灣經濟部王美花部長首度舉行視訊會談。 會談中,Raimondo部長與王部長討論了美台商業與投資關係的重要性,並同意透過新建立的「美 ... 於 www.ait.org.tw -

#42.高軟2期首棟大樓動土經部估帶動85億元投資效益| 中央通訊社

經濟部 加工處發布新聞稿指出,王美花今天前往高雄市主持「高雄軟體園區第 ... 是全台第2大數位科技產業聚落,總統蔡英文、行政院長蘇貞昌盼中央與地方 ... 於 today.line.me -

#43.【夏唯盛@新加坡】致經濟部長李世光:開放+配套 - 換日線

台灣,又該如何改變?想向總統蔡英文或是新政府的閣員提出改善方針,立即參加《借鏡地球村》給小英總統和新政府的 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#44.經濟部長英文的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

「經濟部長」的英文怎麼說? - 中英物語ChToEn 知道- 經濟部長的英文例句. Mr. Smith is the head of the Ministry of Economic Affairs in Africa. Mr. Smith is the ... 於 www.9itube.com -

#45.灣地區。經過近五十年的努力經營,已創造出一個經濟繁榮及 ...

我與會代表團由經濟部部長王志剛率領,團員包括我駐加拿大代表房金炎. 經濟部次長許柯生、經濟部國際貿易局局長林義夫、經濟部顧問蔡英文、外交部幫辦李澄然. 於 www.mofa.gov.tw -

#46.經濟部長英文- 英語翻譯

經濟部長英文 翻譯: economics minister…,點擊查查綫上辭典詳細解釋經濟部長英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯經濟部長,經濟部長的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#47.經濟部 - 衛生福利部疾病管制署

經濟部 所屬國家關鍵基礎設施場(廠)域防疫管理指引.pdf · 「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)+及其他類似場所(特種 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#48.經濟部長- 英漢詞典 - 漢語網

【經濟部長】的英文單字、英文翻譯及用法:otto graf lambsdorff經濟部長。漢英詞典提供【經濟部長】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#49.中華民國內政部戶政司全球資訊網

中華民國內政部戶政司全球資訊網. 於 www.ris.gov.tw -

#50.首頁- 駐美國台北經濟文化代表處Taipei Economic and Cultural ...

外交部配合開放邊境管制措施調整外籍人士赴台規範. 2022-10-01. 華府「蔡明亮電影特映會」再現華府. 2022-10-01. 臺美攜手啟動前瞻半導體晶片技術合作案. 2022-09-29. 於 www.taiwanembassy.org -

#51.經濟部智慧財產局

111-09-15 本局智權知識連載漫畫《一人部門的IP日常手札》更新至第2話,歡迎各界至產業專利知識平台閱覽! 為促進 ... 於 www.tipo.gov.tw -

#53.財政部關務署

111-10-05 經濟部加工出口區管理處-貿易便捷化啟動備援措施通報單-111年10月07日(五)18:00~111年10月09日(日)23:00暫停服務通知 · 111-09-20 關貿網路股份有限公司-關 ... 於 web.customs.gov.tw -

#54.水利署中文版全球資訊網

經濟部 水利署為加強供水韌性及分散水源供應風險,提出台南、新竹兩座海水淡化廠興建計畫,目前計畫已在今年7月通過環評,水利署今(5)日在台北舉行海水淡化論壇系列三 ... 於 www.wra.gov.tw -

#55.高雄市政府經濟發展局

熱門服務 · 產經服務 · 招商動態 · 公司、商業登記 · 工廠登記業務 · 水、電、能源 · 市場管理. 於 edbkcg.kcg.gov.tw -

#56.感謝國軍蔡英文請經濟部結合民間推軍人專屬優惠- 政治- 中時

九三軍人節即將到來,蔡英文總統今天透露,這段時間,國軍的任務繁重,肩負的壓力也很大。她日前請經濟部長王美花一起思考如何團結民間力量向國軍表達 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.政府及相關事業單位代碼縮寫表

政府及相關事業單位代碼縮寫表. 中文名稱. 英文全名. 英文簡稱. 行政院. Executive Yuan ... 經濟部. Ministry of Economic. Affairs. MOEA. 經濟部水利署. 於 alerts.ncdr.nat.gov.tw -

#58.經濟部長王美花被副院長「凌虐」 原因是總統講這四個字

2021年10月23日 — 所以得設計配套措施,在大家努力下才有今天看到的成果。 總統蔡英文也開玩笑的回應,為了綠能政策,她雖不至達到對沈副院長「凌虐」的程度,但 ... 於 news.ltn.com.tw -

#59.經濟部長:台灣去年貿易總額排名全球第16(圖) - 看中国

經濟部長 王美花今天(5日)指出,小小的臺灣因企業長期努力,2021年進出口貿易總額高達8400億美元,排名全球第16,高於越南、西班牙,是很了不起的 ... 於 m.secretchina.com -

#60.中华人民共和国商务部

中国加入世界贸易组织20周年专题展 · 党史学习教育 · 深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神 · 落实稳经济一揽子政策措施和接续政策 · “一带一路”故事 · 商务“十四五”规划专栏 ... 於 www.mofcom.gov.cn -

#61.台灣經濟部長王美花率團訪日本交流半導體、2050年淨零排放 ...

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)經濟部長王美花本週率團訪日,就台日攜手建立強韌半導體供應鏈、因應2050年淨零排放挑戰等關鍵議題,密集拜會日本經 ... 於 times.hinet.net -

#62.內政部:::不動產交易實價查詢服務網

內政部不動產交易實價查詢服務網」提供更即時查詢房地產交易價格,有效掌握不動產交易市場情勢。 ... 經濟日報新聞報導. 107年10月30日. 本司「實價登錄詳細登˙房地 ... 於 lvr.land.moi.gov.tw -

#63.「經濟部長英文」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

經濟部長英文 資訊懶人包(1),經濟部長英文. ... 醫訊》我助友邦醫療系統巴拉圭部長:要效法台灣經驗. 資訊系統導入前,醫院時常人滿為患。(國泰醫院提供)〔記者 ... 於 1applefit.com -

#64.經濟部長的英文怎麼說 - TerryL

經濟部長英文. economics minister ... 經濟部: economy ministry. 經濟部長例句 ... 為此,他派遣了經濟部長蒂埃里. 布勒東,與其他大股東斡旋。 於 terryl.in -

#65.經濟部中小企業處

新聞稿 · 經濟部中小企業處SBIR第442、443次指導會議,通過補助19項中小企業創新研發計畫 · 經濟部青創及紓困振興貸款利息補貼權益不受升息影響 · 2022健康醫療商機媒合交流會 ... 於 www.moeasmea.gov.tw -

#66.【經濟部長英文】中華民國經濟部(MinistryofE... +1 - 健康跟著走

經濟部 的英文翻譯是Ministry of Economic Affairs; Bureau of Economic..。How to translate 經濟部to English? 中英物語知道. ,經濟部部長的英文怎麼說?經濟 ... 於 tag.todohealth.com -

#67.經濟部標準檢驗局

碳查證機構再添生力軍!工研院量測中心即日起受理服務 · 經濟部標準檢驗局「再生能源綠市集」陸續登場集結綠電業者協助企業取得綠電+憑證 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#68.蔡英文總統的一句話,讓產業界都炸鍋了! | 彭杏珠 - 遠見雜誌

但,王美花卻坦言,2050年要達到淨零碳排確實「很難」,對很多國家來說都是困難的目標,政府會從排碳大戶作課徵,但中小企業也必須做綠色轉型,經濟部有 ... 於 www.gvm.com.tw -

#69.全球買主與台灣製造商、供應商、進出口商接軌之B2B網站 ...

【社交寒暄】課程教你輕鬆掌握用英文與外國人寒暄的技巧! 經濟部公告「輸往俄羅斯高科技貨品清單」擴大對俄出口管制 Hot! 台灣經貿網podcast online!6大主題4大平台隨選隨 ... 於 info.taiwantrade.com -

#70.血歷史:從英國海軍到孫運璿的英文顧問之路: 從英國海軍到孫運璿的英文顧問之路

因此台灣的經濟起飛也是從那個時代開啟新頁,而當時行政院嚴家淦院長的慧眼識英雄之功實不可沒。其實我的主要工作是擔任孫部長的英文秘書,除撰擬部長與國際人士的往來 ... 於 books.google.com.tw -

#71.半導體護台防武統台經濟部長:持續強化台灣經濟不可取代性

台灣經濟部長王美花10月1日出席「經濟安全就是國家安全論壇」致詞時表示,台灣半導體關鍵地位無可取代,且供應鏈多達300、400家,台灣發生危險會對. 於 www.hk01.com -

#72.勞動力發展署全球資訊網

勞動部因應疫情協助專區 ... 111-09-30公告「勞動部112年度全國技術士技能檢定之梯次、職類級別、報名及測試等相關事項」。 ... 權益網站英文版logo_說明文字. 於 www.wda.gov.tw -

#73.電費要漲了?經濟部長王美花:現在太便宜,這時將決定是否漲價

王美花接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪,談303大停電因果、用電情形及能源轉型等議題,節目在今天中午播出。 由於去年 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#74.中華民國經濟部- 维基百科,自由的百科全书

經濟部 為掌管中華民國工商業發展及國際貿易等產業事務的部會,民國元年(1912年)成立的「中華民國實業部」是現今經濟部的前身。下設水利署、工業局、礦物局、能源局、 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#75.沈榮津任台副閣揆、王美花接經濟部長| 行政院| 大紀元

台灣民進黨中常會17日通過徵召提名行政院副院長陳其邁參選高雄市長,行政院副院長空缺將由經濟部長沈榮津接任,新任經濟部長則內定由政次王美花升任。 於 www.epochtimes.com -

#76.經濟部長王美花爆「接觸染疫者」隔離中近期曾見蔡英文、蘇貞昌

對此,總統府也出面回應,蔡英文總統雖近期曾與王美花接觸,但有防疫措施,且經評估「健康安全」。 經濟部表示,由於該同仁工作內容曾與王美花部長、 ... 於 yimedia.com.tw -

#77.不敢參加國際會議,不知道要怎麼跟他國談判簽FTA去拼經濟

連輝兄在說沈榮津嗎? 當經濟部長,英文不會,不敢參加國際會議,不知道要怎麼跟他國談判簽FTA去拼經濟. # 台灣政治、政黨. 分類建議. 近31 日. 瀏覽0 次. 詢問0 次. 於 cofacts.tw -

#78.行政院農業委員會

中文版, 英文版, 兒童版 ... 業務報告與施政報告 · 每月重要措施 · 主要國家農業政策法規與經濟動態 · 精緻農業健康卓越方案(98年1月-101年12月) · 農業施政方針- ... 於 www.coa.gov.tw -

#79.经济部-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 经济部长, 国民经济部门, 经济部门, 经济部部,在中文-英语情境中翻译"经济部" 於 context.reverso.net -

#80.2000年那一場大風雪開車載小英的是鄧振中 - 信傳媒

加入TPP是蔡政府重要的經濟政見之一,在原本負責經貿、財經領域的政委施俊吉轉任 ... 那一趟美國行,當時蔡英文、經濟部林義夫等一行人正要從美國趕往 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#81.爆冷掌經濟部李世光:這是很大的驚奇| 產經| 重點新聞 - 中央社

原先傳出將出任科技部長的台大應用力學研究所教授李世光將接掌經濟部。 ... 在綠能產業及能源政策著力甚深,是蔡英文健全新能源產業不可或缺一環。 於 www.cna.com.tw -

#82.經濟部 - Facebook

經濟部. 331609 likes · 1619 talking about this. 經濟部業務從日常必須的糖、電、油、水,到飄洋過海的全球競爭, ... 在蔡英文Tsai Ing-wen 總統、 蘇貞昌 於 www.facebook.com -

#83.17家出口貿易模範生齊聚金貿獎新增中小企業獎由奇普仕拿下

記者李喬智/台北報導經濟部表彰傑出貿易企業,5日在台北南港展覽館2館舉行2022年金貿獎頒獎典禮,頒發「最佳. 於 www.thehubnews.net -

#84.經濟部長王美花保證1年內不再發生類似疏失- 線上調查

【時事】303大停電後,經濟部長王美花保證1年內不再發生類似疏失,您相信王美花的承諾嗎? 2022-03-08. 439. 臺灣調查網編輯部. 於 polls.com.tw -

#85.經濟部長相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的經濟部長相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事 ... 經濟部推「九三軍人節專屬優惠」 蔡英文:展現台灣挺國軍的團結力道. 於 tw.news.yahoo.com -

#86.經濟部能源局(Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs ...

前瞻基礎建設計畫. 前瞻基礎建設計畫. 奠定未來30年 ... ; 風光雙箭能源轉型. 風光雙箭能源轉型. 全力發展再生能源 ... ; 能源轉型白皮書. 能源轉型白皮書. 能源安全綠色經濟 於 www.moeaboe.gov.tw -

#87.蔡英文視察「三接站」工程!經濟部次長承諾:三接在、中油在

總統蔡英文今(25)日上午前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁生態系及大潭電廠視察。經濟部長曾文生於三接站向總統簡報指出,中油公司在觀塘的工程,除了接收 ... 於 www.fountmedia.io -

#88.中華民國文化部-正副首長

文化部部長李永得先生Lee, Yung-Te ... 國立政治大學經濟學系碩士( 1987~ 1990 ); 私立輔仁大學經濟學系學士( 1981 ... 文化部中文版-qrcode 文化部英文版-qrcode 於 www.moc.gov.tw -

#89.台灣國際智慧能源週

支持單位 經濟部能源局| 綠能科技產業推動中心 協辦單位 工業技術研究院| 中華民國太陽光電發電系統公會| 台灣綠電應用協會| 台灣電池協會| 台灣氫能產業發展聯盟| ... 於 www.energytaiwan.com.tw -

#90.總統蔡英文親訪台糖東海豐園區肯定台糖用循環經濟養豬不再鄰避

為配合政府5+2產業創新政策中「新農業」與「循環經濟」,台糖公司斥資6.8 ... 總統蔡英文率經濟部部長王美花、農委會主委陳吉仲及環保署署長張子敬等 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#91.蔡英文道歉經濟部長李世光請辭獲准 - 公視新聞網

而針對昨天的全台大停電,總統蔡英文昨天晚間也透過臉書,代表政府向全民道歉,並承諾將全面檢討和改革,現在過於脆弱的供電系統。 ==經濟部長 ... 於 news.pts.org.tw -

#92.解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼 - 財訊

行政院6月19日宣布,經濟部長由法律智財專業的經濟部政務次長王美花接掌 ... 延伸閱讀:內幕》蘇貞昌大動作強勢主導內閣改組蔡英文力保「這三名」愛 ... 於 www.wealth.com.tw -

#93.王美花部長 - 中華民國經濟部

王美花部長. 出生年次 中華民國47年 學歷 國立臺灣大學法律系學士 經歷 經濟部部長(民國109年6月迄今) 經濟部政務次長(民國108年3月至民國109年6月) 於 www.moea.gov.tw -

#94.東協發展簡介| Aseancenter - 台灣東南亞國家協會研究中心

東協外交部長會議由會員國外交部長組成,每年依各會員國國名英文字母順序,在各會員國 ... 東協經濟部長會議由東協各國經濟部長組成,於1977年第2屆高峰會上正式建立 ... 於 www.aseancenter.org.tw -

#95.不只是「顧太太」:解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

行政院6月19日宣布,經濟部長由法律智財專業的經濟部政務次長王美花接 ... 副閣揆王美花升任經濟部長 · 內幕》蘇貞昌大動作強勢主導內閣改組蔡英文力 ... 於 www.thenewslens.com -

#96.国际经济司_中华人民共和国外交部

副 司 长:黄昳扬、鲁梅(女)、郭学军. 主要职责:研究国际经济的有关政策,承办领导交办的有关事项。 电话:+86-10-65966600. 国际组织与会议概况. 於 www.fmprc.gov.cn -

#97.歷任經濟部長

經濟部 20日舉行部長交接典禮,在行政院秘書長李孟諺(中)的監交下,卸任 ... 日在台期間,除了會晤總統蔡英文,也將與台灣行政院長蘇貞昌、經濟部長 ... 於 fisioterapiamazzei.it -

#98.總統創新獎

經濟部 奉總統指示規劃及辦理「總統創新獎」(R. O. C. (Taiwan) Presidential Innovation Award),鼓勵產、學、研界及政府機關之個人或團體,積極追求在產品、技術、 ... 於 www.rocpia.tw -

#99.20170816 公視手語新聞蔡英文道歉經濟部長李世光請辭獲准

訂閱頻道看更多:https://goo.gl/NpL47M支持公視看好視:http://bit.ly/1lWatUO. 於 www.youtube.com