綠島政治犯名單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳銘城寫的 拼貼歷史的缺頁:陳銘城人權文集 和廖為民的 國民黨禁書始末都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自吳三連台灣史料基金會 和前衛所出版 。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 夏春祥所指導 黃龍興的 檔案、記憶與症候式閱讀:陳中統獄中日記研究 (2019),提出綠島政治犯名單關鍵因素是什麼,來自於白色恐怖、轉型正義、獄中日記、症候式閱讀、微觀史學、公共展演。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 陳光興、何東洪所指導 劉雅芳的 冷戰聽覺轉向第三世界的音樂生產:李雙澤、楊祖珺、王明輝的思想實踐 (2015),提出因為有 冷戰聽覺、第三世界、亞洲、美國主義、通俗音樂、李雙澤、楊祖珺、王明輝、黑名單工作室的重點而找出了 綠島政治犯名單的解答。

拼貼歷史的缺頁:陳銘城人權文集

為了解決綠島政治犯名單 的問題,作者陳銘城 這樣論述:

《拼貼歷史的缺頁:陳銘城人權文集》是作者陳銘城長期投身臺灣人權歷史的訪查與記錄,全書共收錄四十八位台灣人權故事。本書可謂作者在這三十多年來,長期在全國各地探訪政治受難者的訪查精華。

檔案、記憶與症候式閱讀:陳中統獄中日記研究

為了解決綠島政治犯名單 的問題,作者黃龍興 這樣論述:

這是一份試圖闡述與釐清轉型正義的論文寫作,研究的期待看向未來,但探索的對象則包含過往與現在。受到微觀史學的啟發,政治受難者個人的獄中日記是作者據以理解白色恐怖時期與考察現在記憶的檔案依據;同時也是作者運用症候式閱讀的起點,更是作者對於今日各種人權活動策展與過往事件公共展演的關鍵基礎。論文重新檢視與反思在軍事戒嚴體制下,特別在1960末到1970年末,中國國民黨政府持續推行政治、社會與文化各面向的改造運動,訂定日常生活規範,並由憲警人員執行取締與糾正工作,給予人民全面監控的權力展現,共匪∕匪諜成為當時「想像中」的異己與他者。而在情治單位綿密地情蒐與偵防下,等待辨識的個體如何進行抗爭?論文為回應

上述問題,探討政治受難者陳中統在白色恐怖時期為何會被逮捕、監禁?在獄中他又為何∕如何反抗?成為我們考察、檢視的具體案例。整個研究著重個別的與具體的事實,不將注意力集中在遼闊地域、長時段和大眾的宏觀過程,而將獄中日記做為一種再現/見證白色恐怖歷史的檔案,重新建構政治受難者的歷史記憶。而如何在今日敘述過往事件與經歷的理論議題,與如何在現實生活中開展活動策展的實踐困惑等,也在探索過程中被觸及。結論指出〈陳中統獄中日記〉的具體意義有四:一、刻畫政治受難者在獄中的反抗、妥協、堅持、怒吼與喜悅,揭示生命力的具體面貌;二、記錄臺灣在國際地位的變化,關心國家未來的命運;三、揭露監獄管理者看似漫不經心,卻又審慎

無情的身體治理技術;四、描繪管理者欠缺同理心與建構自我圖像的各種情境。這些探討都難以在官方檔案中獲得與瞭解,也是本論文在轉化檔案認識、引入理論詞彙討論後的積極意義。

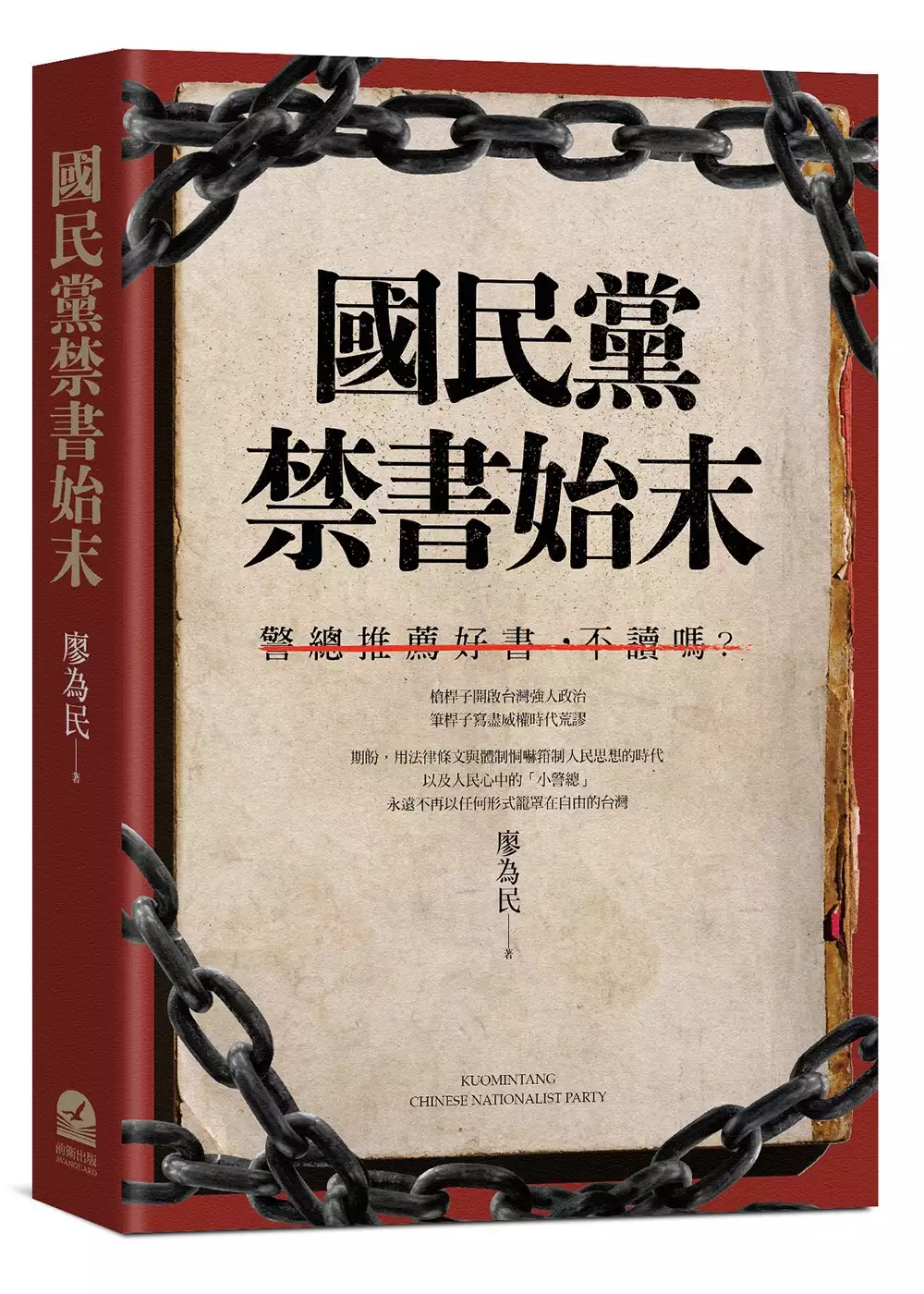

國民黨禁書始末

為了解決綠島政治犯名單 的問題,作者廖為民 這樣論述:

|禁書目錄等於國民黨推薦好書的時代| 槍桿子開啟台灣強人政治 筆桿子寫盡威權時代荒謬 期盼,用法律條文與體制恫嚇箝制人民思想的時代 以及人民心中的「小警總」 永遠不再以任何形式籠罩在自由的台灣 自1975年8月閱讀《台灣政論》開始,作者盡可能保留每一本買到的黨外雜誌及書籍;因國民黨的瘋狂查禁,萌生「為後人保留一本」的初心。 2015年到2021年的六年時間,日夜埋首查找禁書資料、消化資料、挑選禁書、閱讀禁書、釐清如何寫禁書,可以說頭腦想的、手上做的都離不開禁書,完成約五十萬字的四本書,本書即是系列收山之作。 本書將重心放在當時的政權掌控者-國民黨的

身上,著重觀察那些只是因為「違反黨意」就被查禁的書籍。 想知道李敖、柏楊、鄭南榕等人,有多少種禁書?為何被查禁?查禁的原因是?打開本書,你將會知道它的來龍去脈。 特別收錄/ 四個戰後國民黨佔台的「查禁命令」條文,讓人讀出時代的變化及其緣由。 名人推薦 黨外夥伴曾明財×邱振瑞 專文推薦

冷戰聽覺轉向第三世界的音樂生產:李雙澤、楊祖珺、王明輝的思想實踐

為了解決綠島政治犯名單 的問題,作者劉雅芳 這樣論述:

本論文以通俗音樂的生產通向聲(身)在第三世界/殖民亞洲所遭逢的,以二戰後美國主義為開啟徵兆的「冷戰聽覺」想像結構。這是同處於此想像與意識再生產結構的台灣,它聲(身)在第三世界/殖民亞洲的聲音、情感與精神的面貌。這段啟動「冷戰聽覺」的歷史至今尚未終結,它是「過去」但是也從未離開「現在」。經過重疊著新舊帝國殖民視線、冷戰、美國在亞洲參與的戰爭、反共戒嚴的歷史,而貼近全世界青年耳朵的民謠、搖滾樂,到現在已經是各地當代音樂生產內容,但是這股音樂形式所曾主/被動攪動的文化與意識形態的鬥爭卻仍未止息。為描繪與再問題化這段主要形構冷戰聽覺的二戰後歷史階段(1960-1970年代),本論文進入三位成長於冷戰

年代的音樂工作者的生命軌跡,他們是:李雙澤(1949-1977)、楊祖珺(1955-)、黑名單工作室王明輝(1953-)。在他們的聽覺與音樂生產軌跡當中,我們可以發現他們身歷音樂所思考的歷史與社會問題,或身處在地與世界的歷史與社會轉折之處透過創作/製作音樂表達情感和思想的聲音。第二章由重新解讀李雙澤的音樂書寫、遊記隨筆、小說,探看其經歷與思想活動中的「第三世界/亞洲」文化視野。重新勾勒他參與創作新民歌行動的豐富精神世界。第三章以承接「唱自己的歌」文化運動之精神為歌手的楊祖珺為線索,探論1970年代民歌運動的後續效應。尤其是1980年代她籌劃與製作的黨外錄音帶與黨外政治/文化運動參與。第四章探論

王明輝與黑名單工作室介入冷戰戒嚴史與本土化意識形態結構的音樂實踐。特別是他在《搖籃曲》(1996)之後擔任合輯製作人、成立Nature High Asia,再到劇場音樂設計所逐步進行的亞洲音樂計畫。最後,本論文提出「面向『唱自己的歌』的亞洲/第三世界」作為開放式的結論以及重新連結聽覺經驗的起點。同時介紹同聲(身)在冷戰–殖民亞洲也共享冷戰聽覺經驗,並以製作音樂走出不同思想與實踐路徑的其他亞洲創作歌手。