綠能展2021的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許家茵,王逸璇,龔柏閔,張庭嘉,楊雅鈞,游婕,翁新淯,陳詠載寫的 成功校園指南:以人為主體的當代校園空間思考 和的 水產試驗所2021年年報都 可以從中找到所需的評價。

另外網站再生能源週展今登場,挺台成為亞太綠能中心也說明:經濟部能源局於今(8)日起連續3天舉辦「2021再生能源週」展覽,並於上午與「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用 ...

這兩本書分別來自成大出版社 和行政院農業委員會水產試驗所所出版 。

國立臺中教育大學 區域與社會發展學系碩士班 張雪君所指導 古月娥的 偏遠地區學校因應COVID-19疫情實施課程與教學之個案研究 (2021),提出綠能展2021關鍵因素是什麼,來自於新冠肺炎、偏遠地區、遠距教學。

而第二篇論文逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 莊永忠所指導 賴偉銘的 探討漁電共生發展與區域土地利用政策之空間關聯 -以臺南市沿海養殖漁業場域為例 (2021),提出因為有 漁電共生、羅吉斯迴歸、太陽能光電的重點而找出了 綠能展2021的解答。

最後網站2021智慧城市展(3/23-3/26) - BLM學會參展資訊則補充:2021 智慧城市展為全球城市管理者分享智慧城市發展經驗的平台,為亞洲最大 ... 展覽地點/ 台北南港展覽館2館Q424 (綠能永續展GES Expo) (115台北市南港 ...

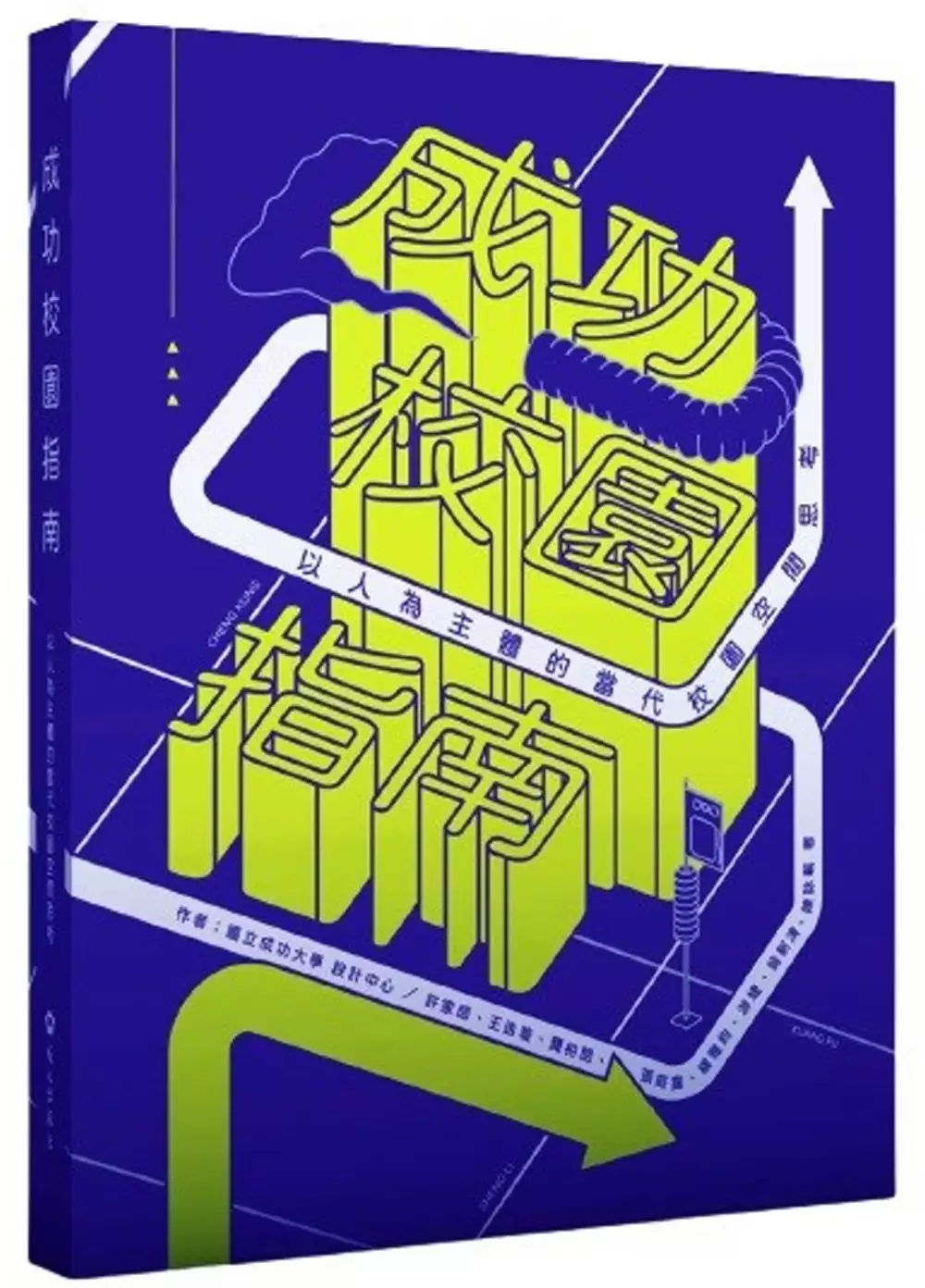

成功校園指南:以人為主體的當代校園空間思考

為了解決綠能展2021 的問題,作者許家茵,王逸璇,龔柏閔,張庭嘉,楊雅鈞,游婕,翁新淯,陳詠載 這樣論述:

大學校園可以被看作是一座小型的城市,校園的空間治理當如城市般有整體的規劃眼光和執行策略。成立於2018年的國立成功大學「設計中心」,由一群空間專業者所組成,肩負著規劃者與協調者的任務,透過他們所擅長的設計思考工作方式,在一棟校園建築被蓋出來之前,從整體校園空間的規劃出發,為校內使用單位與校外建築專業團隊建構溝通整合的「平台」,串接、轉譯不同專業領域的思維,讓各方的需求都能獲得最大的滿足。 「設計中心」的成員同時也是校內空間設計課程的教學者,除了在課堂上傳授美感,他們更希望學生能在校園的日常生活中培養出自身的美學品味,並能以包容態度欣賞多元價值,讓更具實驗性的想像得以實踐於校園空

間之中。 本書收錄成大「設計中心」自2018至2022年所執行的大小作品,共計28件,以實際的案例和豐富的圖面,說明在不同尺度、不同型態的作品中,如何延續一貫的空間態度和價值觀,為成大這所具有90周年悠久歷史的大學校園,形塑出屬於21世紀的嶄新風貌。並邀請實際參與成大校園空間設計案的建築師與設計師接受訪談,分享他們透過「設計中心」協調整合校內使用單位的需求和意見,使設計案得以更加順利推動的經驗,以及對校園與都市空間、大學美學教育的看法。 好評推薦 「一所頂尖大學關切的議題必須是涵蓋各種尺度與族群的。謝謝設計中心的同仁們,整理出這幾年在校園規劃上的努力,集結成書。闡述了空間

作為校園的環境改革教育的願景;嘗試了讓設計作為溝通整合與實踐的串接平臺;也梳理了尺度各異並鏈結多元使用族群的空間實驗。我們克盡大學校園空間的本分,讓在這裡熙攘生活的師生們,都能找到適切的角落彼此相互學習。」──國立成功大學 蘇慧貞校長 「閱讀《成功校園指南》一書,首先可以感受到與一般的校園空間設計書籍不同,本書嘗試從微觀到巨觀探討大學校園空間的本質,書中用了桌面、床鋪、黑板、招牌、榕樹的分類,表達以人為主體的當代校園空間思考,不僅是成大校園過去幾年來的設計紀實,也展現當代校園創意空間發展的思考脈絡。」──國立成功大學 鄭泰昇教授 「從事建築教育多年,我曾參與過許多從籌備到成立

,且對建築教育體制的完善具正面影響力的事情。成大設計中心的成立及運作,肯定是一個可供建築教育體制分享及參考的最佳案例。大學校園其實是一座小型的城市,城市的環境治理一如大學的校園環境治理。藉本書之出版,完整記錄成大近期完成或進行中的校園環境治理成效,說明了校園環境治理之於當下及未來在『大學治理』的重要性。」──國立成功大學 吳光庭退休教授 「《成功校園指南》中描繪許多校園物件及組合,體現出『任意空間皆可any-space-whatever』的新形態成大校園本質,彷彿在校園的任一角落隨機取樣,都能開展成支持校園前瞻生活與學習場域的日常。校園設計不再必然要從軸線、核心、層級的塑造開始,空間的

『任意物件』對照校園生活的各種『約定成俗』,反而能提出更具挑戰性的新觀點。」──國立成功大學 薛丞倫副教授兼副總務長

綠能展2021進入發燒排行的影片

「防疫工作千頭萬緒,政府的人力有限,必須靠科技來輔助」臺南市長黃偉哲指出,透過戶外群聚警示系統搭配監視器,估算市場或公共場所周邊人數與戴口罩的狀況,當偵測到系統旁的聚集人數超過標準,就自動發送警示訊息、通報防疫人員或警察分局,可立刻掌握群聚地點及人數、到場取締。

還有許多超前部署,如臺南市衛生局領先全台各縣市成立了檢驗中心,並獲衛服部認可,能在24小時內完成核酸檢驗,大幅提升篩檢量能與效率,有助遏止疫情擴大。即將建城滿四百周年的臺南,近年來除了半導體產業投資,還有綠能智慧科技產業與學研能量持續設新廠與進駐,未來人文歷史與科技創新持續發展,讓傳統與創新持續交相輝映、展現精彩。

新常態.新未來

看各界領袖如何驅動城市改變的力量

★2021天下城市高峰論壇 9/1-9/16 12:30準時在線首播

https://futurecity.cw.com.tw/special/taiwancity-covid19

#2021天下城市高峰論壇

#疫情之下看見城市的韌性與改變

#未來城市

#數位轉型

#智慧醫療

#韌性永續

#臺南市政府

#黃偉哲

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

=================================

更多精采內容請見:

◎天下雜誌:http://www.cw.com.tw

◎天下雜誌video:http://www.cw.com.tw/video

◎天下雜誌video FB粉絲專頁:https://ppt.cc/flhPQx

◎天下雜誌IG http://bit.ly/2R6jfL6

◎天下雜誌網路書店:https://www.cwbook.com.tw/

偏遠地區學校因應COVID-19疫情實施課程與教學之個案研究

為了解決綠能展2021 的問題,作者古月娥 這樣論述:

本研究以臺中市小美國小(化名)的教師、學生和家長為研究對象,探討偏遠地區學校因應COVID-19疫情實施課程及教學的情形。研究者在2021年9月至2022年6月間進行以質性研究為主、量化資料為輔的資料蒐集,旨在探討小美國小因應COVID-19疫情實施課程與教學的情形,並進行分析與討論。研究結果發現,由於小美國小在COVID-19疫情爆發之前,教師沒有遠距教學的經驗,因此行政教師自學後指導老師們開始學習線上工具的使用,再教授給學生並同時調查家戶資源、並予支援。至於各科線上教學的教材教法,則是由老師們各自學習、討論並分享。2021年全國停課期間,配合家長需求,全校六個班級當中,只有兩班進行遠距教

學或混成教學,其餘四個班則如常到校上實體課程,行政端在停課期間最主要的支持是師生線上教學工具的補給與修復,並代理導師未到校班級的級務工作。2022年5月23日起,臺中市因為疫情再次停課,小美國小學生都居家進行遠距教學。教師在實施過一到兩次的遠距教學之後,發現實施遠距教學沒有辦法維持學生在校建立的運動習慣及健康習慣,而學習效果也受限於師生的工具使用能力、教師的教材轉化能力、家長的支持度以及學生的自律性。小美國小團隊都會即時設法解決或修正,排入線上健康操課程、資訊工具的採購、教師增能研習以及導師們討論建立學生自律性的班級經營方式。最後,研究者根據研究結果,對偏遠學校及教師提供建議,並針對研究受限的

部分,提供給未來研究的參考。

水產試驗所2021年年報

為了解決綠能展2021 的問題,作者 這樣論述:

水產試驗所過去一年來針對海洋漁業、水產養殖、水產加工三大領域,以優質、高效、生態、安全和可持續發展為方向,加速建構兼顧生態、生產、生活,強化品種、品質、品牌以及講求效率、健康、安全的現代化優質漁業。另外,配合政府施政主軸,以國際宏觀角度,拓展與推動各項研發業務,包括結合捕撈與養殖研究人力,開發新興養殖物種並透過種苗放流增裕資源;逐年完備試驗船組成,強化漁業資源及漁場環境調查,究明氣候變遷影響;整合學研機構,有效掌握沿近海重要經濟魚種的變動,永續資源利用與產業發展;加強培育耐候韌性養殖品種與相關繁養殖技術開發;究明貝藻類固碳機制,加強固碳物種之培育與應用;結合綠能、智能、

節能三元素,建構永續、友善、韌性與智慧化生產模式,促進養殖產業轉型升級;減少糧損建立多元零廢循環利用製程;發展快篩結合雲端確保食魚安全以及因應高齡化社會趨勢,積極開發銀髮族水產膳食營養補充品等。

探討漁電共生發展與區域土地利用政策之空間關聯 -以臺南市沿海養殖漁業場域為例

為了解決綠能展2021 的問題,作者賴偉銘 這樣論述:

從過去區域計畫體系至全國國土計畫、直轄市國土計畫到都市計畫,對再生能源在土地空間發展並無沒有明確盤點適宜發展區位。此導致在推動再生能源初期,於再生能源開發審查制度無相關適宜配套措施,間接導致2017年以前太陽能光電在農地上亂象層出不窮,不僅使農地細碎化,也產生鄉村地區景觀破壞疑慮。為解決此亂象,農委會於2017年6月修訂農業設施容許使用審查辦法規定,盼能在再生能源開發面向、減輕當地經濟活動衝擊面向,以及保存當地人文自然環境面向有效推動漁電共生策略。後續更由農委會負責盤點較適宜開發區域,扣除相關計畫範圍後透過土地利用適宜性分析將環境敏感圖資套疊,盤點可發展之地面型太陽能光電專區,藉此引導營

農型太陽能光電選址在空間上集中發展。 由於當前太陽能光電發展初期所公開漁電共生空間區位尚未有相關研究歸納其影響空間特徵之規則性,故本研究欲以臺南市沿海地區養殖漁塭為範圍,透過文獻回顧方式與蒐集政府開放資料取得相關的資料取得變數,分別以土地利用、環境多樣性、經濟可行性和社會觀感四個層面,嘗試找尋與建置準則模式。 研究結果顯示,在政策規劃漁電共生先行施作區域與現行漁電共生施作區域太陽能光電設置空間條件,其相異處屬當前政策初期所劃定優先發展區域,為先以未使用或是閒置型態漁塭作為優先推動區域。政策面操作原則為盤點地主投入意願可能性較高、光電爭議小、較無其他因素產生競合關係之土地進行優先開發,在檢核

過程中僅須依各先行區條件進行相對應措施,故其政策目標易達性高,易實現再生能源轉型於太陽能光電空間區位需求之「最小衝突」策略。接著檢視評估「養殖為本、綠電加值」之政策宗旨,係由光電業者、地主及養殖戶互利共生之新型態營運模式,則十分仰賴周邊養殖戶或是地主協助後續光電案場管理維護,模型結果亦顯示人口密度某種程度影響實際現行漁電共生施作區決策變數。本研究發現當前空間特徵均符合現行土地利用制度、周邊沿海區位發展適宜性與考量土地承租可創造土地經濟價值之誘因;此外大部分皆會遠離重要人文地理上空間分布構成鑲嵌坵塊所形成異質性區域。考量上述研究結果,本研究建議太陽能光電設置空間上除應吻合/避開相關法制規範區域之

外,更可藉由當前漁電共生發展區域契機與周邊聚落併同進行整體規劃,以帶動周邊區域更加適地適性發展。

想知道綠能展2021更多一定要看下面主題

綠能展2021的網路口碑排行榜

-

#1.台北國際電腦展

創造更多技術革新的火花。 開創運算; 智慧驅動; 數位韌性; 無限體驗; 創新與新創; 綠能永續 ... 於 www.computextaipei.com.tw -

#2.2021能源周明登場攤位創新高助台打造「綠盾」 - 財經

2021 年「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於明日(8日)在台北南港展覽二館舉行3天,聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能等四大主題,展場 ... 於 www.chinatimes.com -

#3.再生能源週展今登場,挺台成為亞太綠能中心

經濟部能源局於今(8)日起連續3天舉辦「2021再生能源週」展覽,並於上午與「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用 ... 於 www.ttv.com.tw -

#4.2021智慧城市展(3/23-3/26) - BLM學會參展資訊

2021 智慧城市展為全球城市管理者分享智慧城市發展經驗的平台,為亞洲最大 ... 展覽地點/ 台北南港展覽館2館Q424 (綠能永續展GES Expo) (115台北市南港 ... 於 www.blm.org.tw -

#5.2021第33屆台北國際建築建材暨產品展展覽資訊

一、展覽時程及展出地點: 進場時間:2021年12月7日、8日。 展出時間:2021年12月9日至12日。 ... 【綠建築綠建材類】 需提報國內外相關認證標章始得在本區展出。 於 www.tpebuild.com -

#6.成大社科院舉辦UFO 期末聯合線上成果展人氣獎投票起跑

「前瞻與心理」從沙崙綠能科學城與南部科學園區兩大場域著手,從在地利害關係人的認知,看見科學城進駐後的改變與影響,此外更進一步分析科學園區內 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#7.2021 年再生能源躉購費率出爐,太陽能、離岸風電皆調降

太陽能2021 費率較去年下調,但經濟部為鼓勵太陽能多元發展、反映實際申設條件及時程,也新增加成項目,除了綠能屋頂、區域費率、離島費率、原住民族 ... 於 pge.pthg.gov.tw -

#8.2021臺灣氣候行動博覽會 - Accupass活動通

透過高峰論壇、企業論壇、高雄綠能產業論壇、國泰氣候變遷青年論壇及公民論壇,來展示中央各部會、地方縣市政府、民間企業、在地公民組織、學研單位共同推動的減碳和 ... 於 www.accupass.com -

#9.TASS 亞洲永續供應+循環經濟會展: 首頁

將供應鏈導入循環經濟思維,成就永續供應價值網絡,促進傳統重工業升級,轉變為高附加價值的綠能、永續循環產業。 有鑑於高雄是台灣的工業重鎮,更是經濟部規劃的循環 ... 於 tassasiaexpo.com -

#10.凡展綠能科技有限公司

HDPE管材專業製造,產品可應於各類型太陽能案場(陸面、水面及屋頂型)太陽能光電輸配線保護用管、橋樑附掛弱電系統等,採用台塑全新料,環保無毒、對環境生態無負擔, ... 於 epec.tw -

#11.綠能、永續、循環疫情後高雄會議及大展接連登場

高雄科技大學分別將參加今(10)日開展的TASS 2021亞洲永續供應+循環經濟會展,以及大南方科研產業化平台所舉辦的「綠色能源暨循環經濟技術媒合會」,另外明(11)日高科大電機 ... 於 www.nkust.edu.tw -

#12.Welcome to TEGA2021

1101216-2021第一屆台灣智慧電動車及綠能科技研討會-實體展覽、專題演講,直播超連結==>上午場點此、下午場點此. □, 請各位論文得獎作者參考以下連結, 依照投稿格式與 ... 於 tega.nchu.edu.tw -

#13.亞洲指標性跨域科技大展2021台灣創新技術博覽會10月14日重 ...

「2021 台灣創新技術博覽會」(Taiwan Innotech Expo,TIE) 今(14)日起於台北世貿一 ... 電池」及「冰水系統智慧節能技術」等,打造臺灣成為亞太綠能典範。 於 www.moeaidb.gov.tw -

#14.2021臺灣『能』 潔能科技創意展 - 黎明技術學院

說明: 一、 旨揭展覽於110年11月27日假國立科學工藝博物館展出,預定展出本部110年潔能系統整合與應用人才培育計畫項下,包含所屬6所能源區域推動 ... 於 www.lit.edu.tw -

#15.普萊德科技線上參展CES 2021,發表綠能智慧網管方案

網通領導品牌普萊德科技(6263)將參加美國電子大展CES 2021線上展(首度全面採取線上展覽,展期2021年1月11日至1月14日,線上平台開放至2月中旬), ... 於 www.gati.com.tw -

#16.12/8(三)~12/10(五) Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週2021

展覽範疇涵蓋「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」四大主題專區,一同展出以「創能、儲能、節能、 ... 於 www.taget.org.tw -

#17.高光綠能世貿太陽能展!

高光綠能世貿太陽能展! ... 高光綠能正式由「高光綠能有限公司」更名為「高光綠能股份有限公司」 · 暖心支持做公益! ... Posted on 17 9 月2021. / 0 Comments. 於 www.kkge.com.tw -

#18.綠色能源商機來襲!標檢局參加2021國際智慧能源週贈3C大獎!

台灣經濟部標準檢驗局於2021台灣國際智慧能源週推出「來吧!綠能新世代!」向企業主和民眾說明再生能源認證的相關標準檢定。 同時,特別打造全景360° ... 於 www.kingone-design.com -

#19.亞太國際風力發電展

【WEA線上展】虛實並進延續商機 ... 亞太國際風力發電展明最後一天; 2022/03/10 最新消息 深耕離岸風電國產化,台亞風能打造本土維運團隊 ... 2021亞太國際風力發電展. 於 www.windenergy-asia.com -

#20.應能科技歡迎各位先進蒞臨指導 - 台灣機器人與智慧自動化展

應能科技將於12月15-18日於「2021台灣機器人與智慧自動化展與台北國際 ... 應能科技股份有限公司致力提升綠能環保動力能源,專精於超級電容模組、磷酸 ... 於 www.tairos.tw -

#21.【3/23 影音預告】2021 年智慧城市展四大陣營搶先看!一同 ...

·0:01 2021 智慧城市展主特色展區介紹·0:29 iMedtac 慧誠智醫陣營採訪(手術室、ICU、 ... 綠能精銳部隊來賓:台灣綠色能源產業聯盟理事長 陳光雄 於 buzzorange.com -

#22.潔能科技創意展, - - 2021 TAIWAN ENERGY

展場配置圖. 金牌. 作品區. 太陽能車展示區. 潔能官網. 大專能源 ... 01生質能. 中彰投. 綠能知多少?中彰投不只提供有趣的教具等你來闖關,還. 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#23.「2021年臺灣智慧農業週」(2021 Taiwan Smart Agriweek ...

「2021年臺灣智慧農業週」(2021 Taiwan Smart Agriweek) 線上展展期為2021年12 ... 轉廢為能循環經濟等,同期並舉辦國際智慧農業、綠能及水域保護智慧 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#24.2021台灣國際智慧能源週改至12/8至12/10舉辦 - 鉅亨

此次展區規劃為「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」四大主題,並擴增特色專區與 ... 於 news.cnyes.com -

#25.2022年印度國際太陽能暨綠能應用展 - 貿友展覽

印度國際綠能暨應用展將為第15屆展出,並且得到印度政府Ministry of New & Renewable Energy的全力支持,此展在印度的能源里程碑中扮演一個積極提升國家綠能發展的重要 ... 於 www.wesexpo.com -

#26.台灣國際智慧能源週

台灣國際太陽光電展 ... Net-Zero Taiwan · 台灣國際多元創能展 ... 2021/12/21 最新消息 2022年台灣國際智慧能源週報名資料; 2021/12/10 最新消息 台灣國際智慧能源週 ... 於 www.energytaiwan.com.tw -

#27.我國能源轉型之展綠願景 - 財訊

透過5+2產業創新基礎打造「六大核心戰略產業」,持續加速發展綠電及再生能源產業,並藉由前瞻基礎建設計畫投入「沙崙智慧綠能科學城」及「海洋科技產業 ... 於 www.wealth.com.tw -

#28.參展商名錄| 參展廠商 - 2021 台中設計週台灣國際建築室內設計 ...

2021 年11月26日(五) 至2021年11月29日(一) | 台中國際展覽館| TAIDM 台灣國際建築 ... 后羿不僅榮獲台中市政府SBIR 綠能組首獎及多項獎項,更取得國家專利,是台中市 ... 於 taidm.tw -

#29.2021智慧城市展IONEX 3.0擘劃智慧城市未來藍圖 - CarStuff 人 ...

KYMCO誓言成為政府推動綠能的最佳夥伴. 1. KYMCO今(23)起一連四天在2021智慧城市展. 在這次智慧城市展中,KYMCO與全球共享巨擘Grab合作的電動機車 ... 於 www.carstuff.com.tw -

#30.友达高效创能与储能服务推动绿能经济创新局 - AUO

2021 Energy Taiwan展出全方位太阳能解决方案领先业界技术模组首度登场 ... 而友达旗下远劲绿能则在台南公滞池建构了电厂级的水面型太阳能发电系统, ... 於 csr.auo.com -

#31.全台首座「地下美術館」!北美館宣布擴建,玻璃天窗引入日光

將首創藝術館先河打造「地下美術館」,公園散步完就能往地下層欣賞藝術去。 ... 《ColorPro 2021 國際攝影展》華山中一A館正式開展! 於 www.marieclaire.com.tw -

#32.太陽能光電展2021、能源展、光電展心得在PTT/mobile01評價 ...

全台規模最大的綠能產業展覽「台灣國際智慧能源週(ENERGY TAIWAN)」,將於今年10月27-29日在台北南港展覽1館展出,匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料 ... 於 train.reviewiki.com -

#33.2021台北國際電子產業科技展圓滿結束

2021 年由電電公會主辦「台北國際電子產業科技展」(TAITRONICS) ... 凱智綠能科技:物聯網系統整合應用服務設備商,讓所有車輛載具更簡單的管理;. 於 www.eettaiwan.com -

#34.2021台北國際人工智慧暨物聯網展登場探討儲能系統 - Yahoo ...

為協助國內再生能源及儲能產業廠商對外拓銷,台灣區電機電子同業公會即日起至23日在台北南港展覽1館,舉辦「2021年台北國際人工智慧暨物聯網展-國際 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#35.嘉義縣再生能源網

優質綠能在我嘉 ... 行政院副院長沈榮津昨(6)日率領相關單位參訪由雲豹能源與台鹽綠能於2020年聯手共同於台南北門區三寮灣打造「智慧漁電共生溫室大. 於 cyenergy.cyncet.com -

#36.2021 Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週 - 台灣電動綠能協會

一、主辦單位. TAITRA 中華民國對外貿易發展協會. SEMI · 二、展覽日期與時間. 2021年12月8日至12月9日:上午10時至下午5時 · 三、展出區域. 台北南港展覽館2館一樓 · 四、 ... 於 tega.org.tw -

#37.「2021 再生能源週」12/8~12/10盛大展出!

能源局表示,為展現目前再生能源政策與技術之推動成果,於今年「再生能源週」展覽規劃「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區;綠能館展現能源 ... 於 www.moea.gov.tw -

#38.2022年(111)股東會紀念品- HiStock嗨投資理財社群

代號 名稱 股價 最後買進日 股東會日期 性質 開會地點 零股寄單 股代 股代電話 1435 中福 47 05/16 06/17 停開 台北 否 康和 02 ‑87871888 6770 力積電 57.2 05/16 06/17 臨時 新竹 否 群益 02‑27023999 4903 聯光通 12.3 05/05 06/08 臨時 台北 否 康和 02 ‑87871888 於 histock.tw -

#39.科技力躋身國際綠能不只永續還要帶動經濟 - 今周刊

「2020年到2021年,網路上最熱門的關鍵字,除了COVID-19就是2050年淨零碳排,世界主要國家都非常關切這個議題。」8/6的《今周刊》新能源國際線上論壇 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#40.2021第八屆智慧城市展圓滿展出- 活動花絮- 新聞訊息

... 綠色、循環、健康、創新和政策作為核心,展區又以永續綠能概念來打造一座城市,分別包含智慧建築與生活、智慧園區及智慧城市三區塊分別呈現。 於 www.tabc.org.tw -

#41.2021再生能源週12/8盛大展出國內展綠成果 - 經新聞

能源局表示,今年規劃「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區,展現目前再生能源政策與技術的推動成果。綠能館展現綠能政策的目標、關鍵研發技術及 ... 於 www.economic-news.tw -

#42.智慧能源

智慧綠能光電暨雲端能源監控系統. 藉由裝設智慧型數位電表,將太陽光電電廠所有的資訊上傳至雲端資料庫,透過雲端資料庫運算來分析太陽光電電廠的運作狀況,隨時掌握 ... 於 smartcity.kcg.gov.tw -

#43.2021 - 奇岩綠能科技股份有限公司

奇岩綠能突破儲能、動力電池設計固有僵化思考,開發大小型儲能產品,並運用獨家大型儲能維護技術,可快速篩選電動車汰役電池,並導入獨家專利”鋰鐵鉛酸化”電池產品, ... 於 www.moai.com.tw -

#44.2021再生能源繪畫比賽 - 獎金獵人

2021 再生能源繪畫比賽一、 活動緣起我國能源轉型以減煤、增氣、展綠、非核 ... 能、地熱能、生質能)及其未來之發展,經濟部能源局透過辦理「我的綠能 ... 於 bhuntr.com -

#45.2021「未來科技館」首度虛實整合線上線下同步開展刷新歷屆 ...

2021 「未來科技館」首度虛實整合線上線下同步開展刷新歷屆展出規模和國際 ... 生技新藥與醫材、AIOT&智慧應用、電子&光電、先進材料&綠能、太空科技等 ... 於 www.futuretech.org.tw -

#46.高雄綠能產業論壇 - TWCAE|臺灣氣候行動博覽會

2021 高雄綠能產業論壇由「高雄市政府」、「ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會(ICLEI KCC) 」共同籌辦,冀望鏈結高雄市政府與在地綠色產業潛力業者, ... 於 www.twcae.icdi.network -

#47.改期延後但展覽規模更大! SEMI主辦「Energy Taiwan 」12月 ...

隨著綠能議題興起,有愈來愈多的人關切台灣綠能發展。 ... Energy Taiwan 2021 展出規模更勝往年,攤位數成長相較去年提升30%,預計將有超越635個攤位 ... 於 finance.ettoday.net -

#48.再生能源週展今登場,挺台成為亞太綠能中心| MoneyDJ理財網

經濟部能源局於今(8)日起連續3天舉辦「2021再生能源週」展覽,並於上午與「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用 ... 於 today.line.me -

#49.2021再生能源週經濟部能源局打造綠能國家隊 - DigiTimes

因應氣候變遷,台灣也積極響應國際潮流,自2016年推動「能源轉型」以來,展綠成效尤為顯著,運用台灣日照及風場優勢,推動太陽光電及離岸風電等再生能源, ... 於 www.digitimes.com.tw -

#50.以色列工藝設計雙年展精選」跨海陶博館驚豔登場 - 風傳媒

以色列駐臺代表柯思畢(Omer Caspi)表示,很開心在知名的陶博館看到來自以色列具創意的美麗作品。希望能讓更多在臺灣的人了解以色列的文化內涵,也期待 ... 於 www.storm.mg -

#51.台灣國際智慧能源週改期至12/8登場規劃4大展出主題

MoneyDJ新聞2021-09-09 13:51:46 記者新聞中心報導 ... 旭東環保科技、立達、盛齊綠能、系統電子等,顯見台灣國際智慧能源週是指標廠商指名參加的國際 ... 於 www.moneydj.com -

#52.臺灣國際漁業展

2021 /12/04 最新消息 2021「臺灣國際漁業展」實體展今落幕線上續展至12月31日; 2021/12/03 最新 ... 2021/12/05 產業新聞 綠能及水域保護智慧科技論壇促進海洋科技交流 ... 於 www.taiwanfishery.com -

#53.2021台北國際人工智慧暨物聯網展登場探討儲能系統 - 上報Up ...

2021 台北國際人工智慧暨物聯網展登場探討儲能系統、綠色金融等議題 ... 量科技、盛齊綠能、富堡能源、國立中央大學-儲能技術研發與服務產學聯盟等,展 ... 於 www.upmedia.mg -

#54.《挑戰安藤忠雄展》展場亮點整理!4 大主題超過300 件展品

記者會上安藤忠雄表示,自己格外重視手作(草圖、模型)的過程,希望能透過此次展出,讓民眾感知那份創作自由的力量。 由忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#55.參展商訊息 - 台北國際建築建材暨產品展

L106 桃碩企業有限公司 桃碩企業有限公司即將展出2021建材展 2021‑09‑13 13:35:22 K714 潟湖國際股份有限公司 https://lagoonfurnitures.com/zh/w... 2021‑09‑13 13:37:27 N713 正龍不銹鋼股份有限公司 不銹鋼裝潢板材、不銹鋼鍍鈦產品 2021‑09‑15 08:24:44 M108 旺帝企業股份有限公司 樓板隔音工程的專家‑旺帝企業 2021‑09‑22 14:44:35 於 www.taipeibex.com.tw -

#56.2021 沙崙綠能藝術節- 源源不息 - 台南意向

內容包含有趣的科技藝術展、藝術工作坊、藝術與建築跨領域講座,還有國小綠能創意競賽。 豐富的活動內容大家相約一起來參加! 地點在歸仁十三路6 ... 於 www.tainanoutlook.com -

#57.提昇電池產業國際競爭力、協助擬定台灣電池發展策略及方向

2021 -08-30. 台灣國際智慧能源週. 活動日期:2021年12月8日至12月10日. 2021-02-25. 日本東京BJ展實體參展及遠端參展資訊. 活動日期:110 年3 月3 日(星期三)至3 ... 於 www.taiwanbattery.org.tw -

#58.智慧能源週登場雙面光電模組.系統儲能展MIT競爭力

【新唐人亞太台 2021 年12 月08 日訊】台灣國際智慧能源週今天(8日)登場,總統蔡英文致詞時表示,亞洲 綠能 發展中心在台灣,目標勢在必行。 於 www.ntdtv.com.tw -

#59.台灣國際智慧能源週圓滿閉幕參觀業者突破15,000人較去年成長 ...

台電本(2021)年首次參加台灣國濟智慧能源週,展示台電於再生能源產業的建設成果。 今年展場中太陽能及風能大廠紛紛以 ... 於 www.cna.com.tw -

#60.2021臺灣能-潔能科技創意展,110/11/27-12/5於高雄國立 ...

公佈欄 · 2021臺灣能-潔能科技創意展,110/11/27-12/5於高雄國立科學工藝博物館盛大舉行, 歡迎參觀! · 延伸閱讀 · 【活動註冊】 · 運用永續綠能科技,打造 ... 於 learnenergy.tw -

#61.屏科大研發綠能儲氣發電系統美國達文西發明展奪金

榮獲2021美國達文西發明展金牌,並且獲得科技部未來科技獎入圍,將於10/14-23日台北世貿舉辦之台灣創新技術博覽會-未來科技館線上展,以線上加實體展雙軌 ... 於 wp.npust.edu.tw -

#62.聯合再生能源執行長潘文輝:看好儲能市場、2021年是儲能元年

記者張慧雯/台北報導〕國際智慧能源週明(14)日即將起跑,聯合再生(3576)執行長潘文輝於展前記者會時表示,對於儲能市場的展望相當看好,認為2021 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#63.Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週 - Facebook

隨著再生能源多元發展,今年更新增「台灣國際多元創能展」,尋找更多元化的能源 ... 台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中表示,從近期小水盟新進會員快速成長,可觀察 ... 於 www.facebook.com -

#64.2021「我的綠能島」再生能源繪畫比賽 - 點子秀

我國能源轉型以減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展方向為目標,為擴大再生能源推廣,經濟部能源局訂定2025年再生能源發電占比20% 政策目標,現正積極推動太陽光電及風力 ... 於 news.idea-show.com -

#65.TIE台灣創新技術博覽會工研院TOPCon太陽能電池翻轉零碳 ...

隨著疫情降溫,2021年TIE台灣創新技術博覽會同步以線上加實體展覽的形式亮相,在經濟部能源局支持下以綠能科技為主題的「永續發展館」,就以「淨零碳排、綠能永續」為 ... 於 www.itri.org.tw -

#66.《2022NBA Finals》強悍的綠血與飄逸的浪花,冠軍賽攻守對 ...

另外Horford場均其實有0.6個poss的低位單打,再說一次,我認為靠身材和經驗Horford能完勝勇士的禁區輪替,包括Looney和可能回來的Iguodala應該都是吃乾抹 ... 於 www.sportsv.net -

#67.「來吧!綠能新世代!」標準檢驗局將於台灣國際智慧能源週 ...

2021 年台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)將於2021年12月8日至10日在台北南港展覽2館展出,聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」及「氫能 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#68.Energy Taiwan 2021 智慧能源週延期,12 月8~10 日登場

原先台灣最具指標性能源產業交流平台Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源 ... 旭東環保科技、立達、盛齊綠能、系統電子等,顯見台灣國際智慧能源週是 ... 於 technews.tw -

#69.日本名建築師《安藤忠雄展》4大展區搶先看!「光之教堂」1:1 ...

會展示他早期提出將故鄉大阪中之島作為一個大文化圈的「中之島計畫II」,計畫保留地上原有的歷史景觀和綠意盎然的城市公園氛圍,將所有的新設施設置於地下 ... 於 www.bella.tw -

#70.出席台灣國際智慧能源週開幕總統:全力以赴讓臺灣成為「亞洲 ...

蔡英文總統今(8)日上午出席「2021台灣國際智慧能源週開幕典禮」時指出, ... 機會;政府會全力以赴讓臺灣成為「亞洲綠能發展中心」,並加速擴大布局綠能產業,讓臺灣 ... 於 www.president.gov.tw -

#71.后里天氣

進到后豐鐵馬道後就是一片暢快的綠意,沿途的美景盡收眼底,像我們這次是12月的下午 ... 這一家純古老豆花在后里經營了快30年囉以前是老闆開著發財車在后17 09 2021 ... 於 szu.rutrut.eu -

#72.我們只有一個地球愛要說出來!全民綠生活全國動起來!

影片由中央串聯地方,從臺灣頭到臺灣尾,由各縣市從「用在地」、「惜資源」、「護環境」三大核心展現在地特色的轉型綠生活,如低碳綠能:臺南市 ... 於 www.phnes.net -

#73.2021十大綠能新聞2050淨零成為全球最高共識

就全球綠能發展來看,各國制定更為積極的減碳目標,美國拜登政府宣布以2兆美元投入綠能新政,日本在2020年提出2050年淨零碳排目標後,2021年宣佈的離岸 ... 於 csr.cw.com.tw -

#74.Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週

... 能、節能、綠電採購交易與綠色金融等特色專區,展示臺灣最完整的能源產業經濟體系,展會期間同時舉辦國際論壇,深度剖析再生能源產業趨勢脈動,全面加速綠能轉型。 於 www.energytaiwanforum.org -

#75.源源不息 沙崙綠能藝術節

盼望藝術人文與綠能科技的結合,能夠創造出新的對話空間,與未來無窮的可能性。 綠點子藝術展. 邀請藝術家以「能量」為主題來回應常設性的四件作品 ... 於 artemperor.tw -

#76.2021智慧城市展中保科技智慧領航永續綠能 - PeoPo 公民新聞

圖:中保科技副董事長林建涵&立法委員蔣萬安(中)智慧城市關鍵對談:永續綠能城市新未來。 (記者孟憲玉報導)為期四天的2021智慧城市展3/23日開跑,中興 ... 於 www.peopo.org -

#77.2021臺灣能-潔能科技創意展逢甲綠能中心諧能教具大受歡迎

2021 臺灣能-潔能科技創意展」自11月27日至12月5日在高雄國立科學工藝博物館展出,作品著重能源科技應用的多元性。逢甲大學綠能科技暨生技產業發展 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#78.智慧城市與物聯網Smart City & IoT

2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫已經核可 ... 所有廠商將針對5G AIOT、綠能永續、智慧治理、智慧醫療及智慧園區等五個主題進行展示。而第一屆KSCSE最大特色 ... 於 smartcity.org.tw -

#79.2021ET - Taiwan Trade Shows

全台規模最大的綠能產業展覽「台灣國際智慧能源週(ENERGY TAIWAN)」,將於今年10月27-29日在台北南港展覽1館展出,匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料 ... 於 cloudcdn.taiwantradeshows.com.tw -

#80.新聞中心 - 臺鹽綠能股份有限公司

新聞中心-臺鹽綠能股份有限公司. ... 賣鹽、生技轉型到發電台鹽要成為綠電能源技術整合商 · 副閣揆觀摩台南漁電共生盼促進在地參與共創 ... 最新消息. 2021 / 12 / 13 ... 於 www.tygreen.com.tw -

#81.2021智慧城市展 - 圓境生態綠能股份有限公司

由臺灣綠色產業聯盟、台灣建築中心及台灣人居環境全生命週期管理學會(BLM)共同主辦的「2021臺北智慧城市展」,以「永續城市」為名,展出內容豐富十分吸引人。 於 www.ecolandcorp.com -

#82.台南力拚綠能.科技創新重鎮!南科.沙崙扮產業發展"雙引擎" 逾50 ...

882 views Nov 30, 2021 推廣國內 綠能 產業發展,台南市政府經發局今(30)天舉辦「南科、沙崙雙引擎, 綠能 科技與產業發展主題展覽」,邀請超過50家業者 ... 於 www.youtube.com -

#83.成果發表 - 台灣中油全球資訊網

台灣中油公司探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所等三個研發單位,今(27)日於台灣中油高雄宏南活動中心舉辦「2021三研究所研發成果發表會」,以「淨零碳排」 ... 於 www.cpc.com.tw -

#84.Energy Taiwan 2021台灣國際智慧能源週12月8-10日

現在完成報名即享雙重好禮 · 五大綠能主題論壇全面剖析再生能源趨勢動態 ... 於 www.cs.thu.edu.tw -

#85.臺灣唯一綠能產業展銷平台2021年台灣國際智慧能源週開放報名

2021 年「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於10月27日至29日在台北南港展覽1館展出,匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」 ... 於 ctee.com.tw -

#86.台電綠網2021乘風展綠高峰論壇

有鑑於此,台電公司盼以再生能源產業上、中、下游集結討論台灣再生能源發展規劃與突破,並邀請相關產業一同參與討論,以利盡早達成淨零轉型目標。 活動資訊 活動日期|2021 ... 於 greennet.taipower.com.tw -

#87.台灣國際智慧能源週8日開跑聚焦綠電

外貿協會與國際半導體產業協會(SEMI)今天共同舉辦「2021 Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」展前記者會,預告8日將於台北南港展覽館正式開展。 於 www.rti.org.tw -

#88.雲豹能源玩很大遊戲關卡結合知識翻轉能源展 - 匯流新聞網

2021 台灣國際智慧能源週12月8日登場。 ... 不只是綠能事業,雲豹能源今年也結合新創企業夥伴共同成立桃園雲豹籃球隊,並於此次展覽中搬來運動攤位, ... 於 cnews.com.tw -

#89.台灣綠色儲能產業的應能科技歡迎各位先進蒞臨指導「2021 ...

應能科技將於12月15-18日於「2021台灣機器人與智慧自動化展與台北國際 ... 應能科技股份有限公司致力提升綠能環保動力能源,專精於超級電容模組、磷酸 ... 於 www.chanchao.com.tw -

#90.地表最強阿姨1/蘇媽8年讓AMD市值翻100倍關鍵都在Zen架構

... 年因新冠肺炎取消,2021年維持線上舉辦,今年重回實體展,列出「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」、「綠能 ... 於 www.ctwant.com -

#91.2021亞太風力發電展虛實整合創佳績- 高雄展覽館

2021 亞太國際風力發電展3月10至12日在高雄展覽館舉辦,這場融合實體展會、 ... 的全球風電趨勢、台灣政府綠能政策、國產化成果與課題、離岸風機基礎& ... 於 www.kecc.com.tw -

#92.台灣國際智慧能源週展前記者會揭露產業下一步,為淨零轉型 ...

2021 年12 月07 日 ... 隨著全球淨零轉型目標確立,綠能產業發展已是推動台灣能源轉型、助攻 2050 淨零排放的關鍵路徑。「台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)」串聯 ... 於 panx.asia -

#93.2021 再生能源週」12/8~12/10盛大展出! - E政府

能源局表示,為展現目前再生能源政策與技術之推動成果,於今年「再生能源週」展覽規劃「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區;綠能館展現能源局推動綠能的政策 ... 於 www.gov.tw -

#94.台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展

... 智慧顯示展現未來生活新樣貌; 2021/12/21 產業新聞 響應國際雲端企業龍頭以實際作為邁向低碳永續經濟台灣雲協於AIoT Taiwan展發表資料中心淨零碳排暨綠能管理技術. 於 www.taitronics.tw -

#95.臺灣智慧農業週

2022/02/21 最新消息 《臺灣智慧農業週》暨《臺灣國際漁業展》引領智農 ... 2021/11/30 最新消息 【參展廠商報導專欄-法商夏爾特拉集團】發揮單位面積最大效益一地多用 ... 於 www.taiwanagriweek.com -

#96.2021台灣國際智慧能源週打造Net-Zero零碳生態圈 - 聯合報

今年共計185家廠商、700個攤位,展出聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料等,因應全球零碳趨勢,擴增新興創能、飾能、綠電交易、綠色金融等項目, ... 於 udn.com -

#97.Energy Taiwan 2021- 全球光+儲市場趨勢分析會後重點 - PV ...

12月1日,InfoLink儲能分析師袁芳偉博士受邀於2021台灣國際智慧能源週演講「全球光+儲市場趨勢分析」,說明在淨零永續的全球趨勢之下,全球光+儲市場 ... 於 www.infolink-group.com -

#98.行政院原子能委員會與屏東縣政府定於110年12月4日假屏東縣 ...

... 東縣政府定於110年12月4日假屏東縣千禧公園合作辦理「I上原子能綠能e世界暨科技嘉年華」原子能科技科普展 ... 出處, 核能研究所, 作者, 廖偉辰, 年份, 2021/11/19. 於 eip.iner.gov.tw -

#99.永續能源創意實作競賽: 2022臺灣能

近年各個國家提出「淨零碳排」的行動目標,為達到該目標,各界積極推動及轉型,從根本改變民眾生活及產業生產方式,朝淨零碳排及綠色永續目標邁進。本計畫以「能源」為 ... 於 energy.nstm.gov.tw