維吾爾 混血的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊海英寫的 蒙古與伊斯蘭中國:一段貼近民族心靈的旅程 和帕蒂古麗的 模仿者的生活都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和作家所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 陳廖安所指導 周晏䈊的 白語漢源詞之層次分析研究 (2018),提出維吾爾 混血關鍵因素是什麼,來自於白語、漢源詞、歷史層次分析、語音-語義深層對應、白漢關係詞。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學研究所 羅宗濤所指導 李知沅的 現代漢語外來詞研究 (2003),提出因為有 外來詞的重點而找出了 維吾爾 混血的解答。

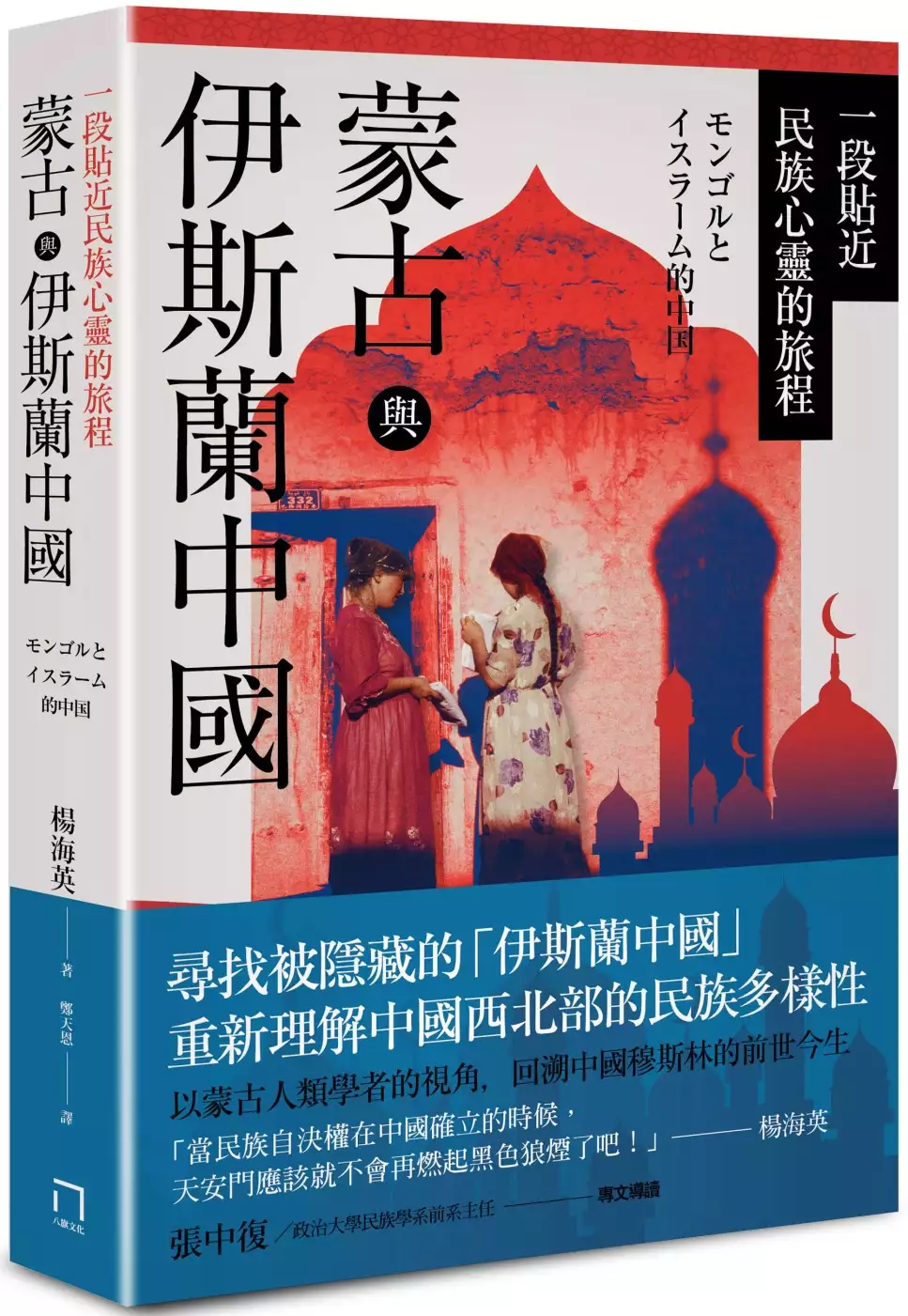

蒙古與伊斯蘭中國:一段貼近民族心靈的旅程

為了解決維吾爾 混血 的問題,作者楊海英 這樣論述:

「當民族自決權在中國確立的時候, 天安門應該就不會再燃起黑色狼煙了吧!」——楊海英 以蒙古人類學者的視角,回溯中國穆斯林的前世今生 重新理解中國西北部的民族多樣性,尋找被隱藏的「伊斯蘭中國」 ★★政治大學民族學系副教授——張中復——專文導讀★★ 中國自一九五○年代起展開「民族識別工作」,至今已編列五十六個少數民族,然而,所謂的「民族基準」並沒有考慮少數民族的歷史認同。例如現今的中國西北,便分布為數眾多的種族,他們的主體性與文化多樣性始終被單一化、標籤化,他們難逃附屬於國家集權主義下的漢文化中心思想,他們的文化異質性更被視為落後的象徵。

如今的中國西北是中國穆斯林聚居之地,社會結構充滿伊斯蘭元素,各民族遵循伊斯蘭教條作息,因此又被稱為「伊斯蘭中國」。這個「伊斯蘭中國」擁有廣大河谷與優良的草原,漢人視之為荒漠,在蒙古人眼中卻是理想的放牧地區,因此中國西北成為一塊巧妙把蒙古與伊斯蘭融合起來的地區。 蒙古族出身的人類學家楊海英留意到這種獨特的文化構成,為了釐清這片土地上複雜的文化關係,他親自前往中國西北,走訪「伊斯蘭中國」的穆斯林族群,探索這片土地的文化內涵,呈現出蒙古與之密不可分的關聯性。 ◎從歷史回溯蒙古與伊斯蘭的關係 伊斯蘭能夠在東方世界擴張,一部分得力於蒙古人的征服計畫。信仰

伊斯蘭的波斯、阿拉伯及中亞各族人,隨蒙古軍隊定居中國,構成回族的基礎。在元代,色目人(非蒙古人、漢人、南人的族群)的地位僅次於蒙古人,協助蒙古統治中國,足見穆斯林與蒙古人的深厚關連。兩者的友好關係,卻在十九世紀末,因為一場在中國西北部的「回亂」而出現變化。 楊海英透過梳理蒙古族的口述史與記錄,道出原只是漢、回間的亂事,被捲入其中的蒙古人其實是「受害者」。蒙古人當時作為清政府的盟友,受召出兵,故此被回族視為「鎮壓者」,對其進行反抗。由此,造就蒙古族與穆斯林之間,至今長達二百年的嫌隙。這一段對蒙古人來說無法遺忘的歷史創傷,在中國官方通史裡找不到任何字句,而其作為一種替國家政策背書的

依據,極容易忽略少數民族歷史。因此,事情必須回歸到民族本身所書寫的歷史記錄中,包括口述歷史,才能看見歷史事實的全貌。 ◎實地考察被遮蔽的民族多樣性 楊海英走訪內蒙與西北的甘肅、寧夏與青海等地,從不同的穆斯林族群中尋找其中的蒙古文化元素,如作為信仰伊斯蘭教的蒙古人——胡同人,他們屠宰綿羊不使用蒙古人剖開腹腔切斷大動脈的方式,而是一定要採取委由導師切斷喉嚨的方法,但是他們不使用伊斯蘭曆,而是和蒙古人一樣會過農曆新年。 另外,他進入臨夏回族自治區,以河州為中心,觀察回族分離出來的新分支,包括住在東鄉的東鄉族、住在西鄉的則是保安族與撒拉族的聚居地。這些新分

支的出現也代表新的身分認同意識產生,也發現了蒙古因素在其中發揮的作用。像保安族主張,他們的祖先是在成吉思汗大軍征服中亞後移居過來的色目人。蒙古人作為統治者,故色目人也跟著使用統治者的語言;保安語因而受到影響,它具備明顯的蒙古語特徵。由此,這次的考察之旅為理解蒙古與穆斯林的相互影響提供了實證。 此外,這趟旅程也揭示現今中國民族識別政策所產生的問題,如居住在青海省的圖馬特人,有可能是回族與蒙古族混血形成的群體或維吾爾人的後裔,身分卻登錄為「回族」。現今的少數民族分類政策,其實是沒法反映民族形成的真實狀況。這使原本已對少數民族所知甚微的外界,無形中被建構對該民族單一代的認知,加速少數

民族主體性的消亡。 透過這種定義的方式,給予「某某族」之名作為認同,把其內部差異單一化後,少數民族就更容易被整合,進而加快化為中華人民共和國的一部分。這既是隱含「漢民族」優越性的意識形態,亦是把民族內部獨有的文化內涵掩埋,防止少數民族團結起來的手法。 ◎記錄民族心靈的方法論 面對主體性的消亡危機,少數民族也努力寫下自身的歷史。回族出身的著名歷史研究者、作家張承志認為被保存在生存方式中的「正確的方法論」就在「虔信的教徒保持下來的生存方式當中」,並說明回族內部的獨特歷史記事方法:用夾雜著漢語的阿拉伯語的方式,把宗教上最重要的事項記下來,當成「經典」秘密

流傳。這樣的資料雖然對外部封閉,但極有效地對抗外在勢力的侵蝕,並稱此為「生存方式的歷史」。因此「殉教史」就是他們在中國的民族「歷史」。 此外,楊海英非常重視口述歷史。因為對於沒有文字的族群而言,口述成為他們承傳歷史的方法;而只有聆聽他們的話語,才能知道那時的實況與他們的心情。這一些都是少數民族在漫長生活中保存並承傳的秘辛。而與官方修史方式相異的編年史與民間傳述,則能夠清楚描繪出歷史當事人的生活與精神面貌。因此,此書利用珍貴的口述資料,呈現了極為豐富的民族信仰精神。就是這獨特之處,才能察見少數民族是如何看待自身的歷史,完成這趟貼近民族心靈的旅程。 專文導讀

張中復 政治大學民族學系前系主任

白語漢源詞之層次分析研究

為了解決維吾爾 混血 的問題,作者周晏䈊 這樣論述:

語音基礎建立在詞彙結構上,脫離詞彙,語音便遺失其作用。本文從詞彙展開研究,建立在內源自然音變,與外源對音變現象重建層次演變規律的基礎上,統整歷時與共時的泛時觀點,解釋滯古-上古時期至近現代時期的語音縱向演變過程,及漢語的橫向滲透機制。主要分為七章,以史觀角度分析白語漢源詞之歷史層次語音演變,各章內容簡述如下: 第一章〈緒論〉闡述研究動機與目的、研究方法和材料、歷來針對白語懸而未解的問題、反思修正及論文整體架構說明。以前人未著重區辨聚焦的白語漢源關係詞彙入手,並兼融藏緬彝親族源為輔,從歷史比較和層次分析、內部分析和系統歸納、語音-語義深層對應及方言比較和內部擬測的角度,全面分析白語,起源

於彝語、接觸於漢語後的古今語音、語義演變現象。 第二章〈白族與白語──史地分析及音韻概述〉,藉由歷史發展梳理白族與各親族語之間的遷徙和語言接觸關係,才能明確白語後續在各歷史階層的詞彙自源和本源、借源和異源及同源現象;從現代語音學的角度,將白語視為有機語言整體,統整歸納內部三語源區的語音特徵,分析其音節結構、音位系統、合璧詞彙組合現象及相關音變概況。 第三章和第四章從白語「詞源層次及發音方法」、「發音部位的制約鏈動」下的親源屬性,展開聲母「滯古本源-存古與近代在漢源、漢源歸化、借源之交會過渡-現代借源」之層次音變探討,例如特殊的擦音送氣、小舌音、分音詞之複輔音遺留及端組與舌齒音之源流等現象,

可謂保有藏彝底層及漢語多重影響所致。 第五章〈白語韻母層次分析及演變〉,白語韻母依循元音鏈移原則,展開陰聲韻「果/假攝遇攝蟹攝流攝效攝」之演變;受到明清民家語西南官話時期,本悟《韻略易通》之「韻略」而後「易通」原則,將陽聲和入聲韻尾併合,呈現「高化前元音[-i-]:深攝臻攝曾/梗攝」和「[-a-]之果假攝路線:咸山攝通攝宕/江攝」,使得陽聲韻「重某韻」、陰陽對轉及元音鼻化等現象甚為顯著;特殊止攝小稱Z變韻亦屬韻母層次的特殊現象。 第六章〈白語聲調層次之裂動對應〉,從滯古層的擦音送氣聲母及鬆緊元音,透過藏緬彝親族語的對應,先確立白語滯古聲調層,及已然混入漢語借詞聲調現象的各混

血調值層,此外,同樣也就白語反應的自由連讀變調、條件連讀變調和去聲變調之構詞與價等相關語流音變現象進行解析。 第七章〈結論〉,總結全文研究成果,透過白語層次演變呈現的特殊語音現象,給予公允的定論,並述說未來研究展望和後續發展。

模仿者的生活

為了解決維吾爾 混血 的問題,作者帕蒂古麗 這樣論述:

帕蒂古麗的作品通過少數民族作家的身份和視角,對民族(家族)歷史,世俗人情、文明禮儀以及宗教信仰等,進行了獨具地域特色的描摹與書寫,並進一步探究生命個體在現實與精神雙重層面的思慮、掙扎及升華。她以禮敬自豪的態度書寫民族文化,以開放包容的胸襟,銳意探索既有民族特色又飽含時代氣息的表現方式,既呈現出了其民族的精神史、文明史,又努力實現了民族情感的超越和藝術視野的升華。 帕蒂古麗,維吾爾族。出生於新疆沙灣縣老沙灣鎮大樑坡村,現就職于浙江餘姚日報社。中國作協會員,魯迅文學院第15屆少數民族班學員、第32屆魯迅文學院高研班學員。在《人民文學》《大家》《天涯》《美文》等雜誌發表作品近百萬字,作品入選全

國各類散文年選和散文精選集。 已出版散文集《隱秘的故鄉》《散失的母親》《跟羊兒分享的秘密》《混血的村莊》《思念的重量》《水乳交融的村莊秘境》,長篇小說《柯卡之戀》被評為「北京市優秀長篇小說」,長篇小說《百年血脈》入選「第三屆向全國推薦百種優秀民族圖書」,並獲「北京市優秀圖書獎」、「第六屆中華優秀出版物提名獎」,被翻譯成英文在海外出版發行。散文《模仿者的生活》獲2012年度《民族文學》獎、《散文選刊》2012年度最佳華文獎、2012年第四屆在場主義散文獎新銳獎。散文《思念的重量》獲2013年全國散文大賽一等獎。散文《被語言爭奪的舌頭》獲2014年度人民文學獎。

現代漢語外來詞研究

為了解決維吾爾 混血 的問題,作者李知沅 這樣論述:

外來詞是世界上各種語言的詞彙中普遍存在的現象,而且隨著社會的進步、科學的發展,外來詞在不斷地增加著。再加上,外來詞不但是一種語言向另一種語言借詞的產物,同時亦是文化傳播的結果。從這一點出發,研究了漢語外來詞從哪裡傳來和怎樣傳來,而且研究了漢語外來詞怎樣適應漢語的語音系統和語法結構,它的意義發生了甚麼變化以及漢語外來詞的出現引起了漢語詞彙裡的哪些變化。