美國海軍總噸位的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦詹姆斯.麥唐諾寫的 當全球化失敗 和甘記豪的 米機襲來:二戰台灣空襲寫真集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中共嚇出汗了!俄烏戰爭暴露出俄美間驚人內幕(視頻)也說明:對於「莫斯科號」,俄羅斯簡直把其視為「軍魂」和威懾周圍國家甚至是敢於與美國抗衡的重要武力。黑海艦隊司令伊戈爾·奧西波夫海軍上將在親自檢查莫斯科號 ...

這兩本書分別來自如果 和前衛所出版 。

國防大學 戰略研究所 蘇紫雲所指導 陳君霖的 由2020年美國政府對台軍售項目探討美中台關係變化 (2021),提出美國海軍總噸位關鍵因素是什麼,來自於軍售、美中台關係。

而第二篇論文國防大學 法律學系碩士班 魏靜芬所指導 鄭如意的 論中國大陸海上民兵從事干擾活動爭議之研究 (2021),提出因為有 中共海上民兵、灰色地帶行動、專屬經濟海域、國家安全的重點而找出了 美國海軍總噸位的解答。

最後網站辽宁舰今年首次远航规模空前,专家解读航母出海需要什么样的 ...則補充:专家介绍说,目前美国航母打击群的防空核心由“提康德罗加”级巡洋舰承担,后者不但配备有大名鼎鼎的宙斯盾系统,而且还是美国海军唯一具备舰队防空指挥 ...

當全球化失敗

為了解決美國海軍總噸位 的問題,作者詹姆斯.麥唐諾 這樣論述:

美國孤立主義再起,將讓世界陷入怎樣的危機? 新冠肺炎蔓延全球,各國將重返自給自足? 全球化是否將走入尾聲? 當世界貿易衰退,各國經濟成長停滯,大戰是否離我們不遠了? 一次世界大戰的教訓,讓各國奉行保護主義,力圖自給自足,想不到卻仍然引爆二次世界大戰,如今中美對抗持續升溫,新冠肺炎導致各國經濟停滯,全球化榮景一去不復返,戰爭是否將一觸而發? 全球化無法保證世界和平,但互相封鎖抵制,競築關稅壁壘必定帶來戰爭! 十九世紀末,國際貿易帶來的榮景,讓人們相信世界將走向和平,因為經濟互相依存的時代,各國動武成本太高,自然打消窮兵黷武的妄念。然而,依賴貿易產生的不安感,最後卻導致了第

一次世界大戰。 戰後,各國對貿易的態度轉趨消極,試圖回復國內自給自足的安全狀態。但想要確保自己的經濟安穩,就要保障關鍵資源的取得,於是,大國間的資源爭奪戰再起,世界大戰再次爆發。 二戰後,舊帝國的瓦解與冷戰,使美國成了獨霸全球的強國,也意外成了維持世界貿易安全與平衡的推手。如今,美國力量大不如前,各方勢力崛起,世界再一次陷入打破舊有秩序,爭奪重要資源的危機……。 當美國孤立主義再起,帶頭封鎖經濟; 當新冠肺炎引發的後續效應,強化反全球化趨勢,讓各國停止經濟往來; 當全球化走向失敗,避免第三次世界大戰的良策在哪? 本書巧妙地融合政治和經濟史,回顧過去全球化

的歷程,提出顛覆以往我們認知的世界大戰爆發原因,並藉由歷史殷鑑,在全球化邁向盡頭的今天,提出維持世界穩定的長久妙方! 世界是由貿易打造出來的,也會因為貿易的失衡而崩解! 國外推薦 「二十一世紀不需要重蹈二十世紀的覆轍,本書是顛覆世俗認知的精闢之作。」──約瑟夫.喬飛(Josef Joffe),史丹佛大學史巴克里國際問題研究所資深學人 「作者提出一套令人信服的論點:唯有在單一良性強權的保護下,自由貿易與世界和平才能持久蓬勃,多極對立的世界並無法穩定發展。本書立論宏大,偉然可觀,是近年來最重要的論著之一。」──默文.金(Mervyn King),英國央行前總裁

*原書名:大國的不安:為什麼經濟互相依賴不會帶來和平?為什麼多極化的世界非常危險? 作者簡介 詹姆斯.麥唐諾(James Macdonald) 獨立歷史研究者,曾任職於投資銀行,專注於經濟金融政治史,著有《債台高築的自由國家》(A Free Nation Deep in Debt: The Financial Roots of Democracy),分析文章散見於《外交政策》(Foreign Policy)、《金融時報》(Financial Times)、「路透通訊社」(Reuters)等知名媒體,現居英國。 譯者簡介 洪慧芳 國立台灣大學國際企業學系畢業,美國伊

利諾大學香檳分校MBA,曾任職於西門子電訊及花旗銀行,目前為專職譯者。 前言 第一章 全球化初期 第二章 經濟戰,一九一四~一九一八年 第三章 經濟孤立主義失靈 第四章 經濟戰,一九三九~一九四五年 第五章 美國治世與全球化第二期 第六章 美國治世告終? 注釋 參考書目 致謝 前言 一九四五年以來,全球享有的太平盛世有多穩定?這種問法可能聽起來過於自滿,畢竟過去數十年來,各地發生的衝突導致數千萬人不幸喪生。但這個提問避開了一九一四到一九四五年間的慘重傷亡,那段期間列強交戰,導致五千萬人以上淪為戰禍亡魂。然而,這個問法之所以貼切,是因為一九一四年的第一次世

界大戰爆發,破壞了長久以來的非凡榮景,而且當時的參戰國又是工業化最先進的國家(讓人不免質疑,工業化的過程中是否有某些因素,導致他們更容易陷入自我毀滅的暴力)。如果那樣問沒錯,那還有更多的問題需要回答:一百年前釀成世界大戰的緊繃要素是否依然存在?如果還在,過去七十年是什麼機制壓抑著它們?那些機制仍像以前那麼強大嗎?亦或是受到威脅? 本書試圖從過去兩百年來的戰爭、和平、貿易史觀來回答這些問題。在十九世紀中葉,思維先進的思想家就像如今的許多評論家一樣,覺得長治久安顯然有賴於國際貿易的流通。自由貿易不僅有助於經濟成長,商業交流也可以打破國家之間的藩籬。只要把各國的經濟連結起來,就不太可能發生戰

爭。英國的自由派政治家科布登(Richard Cobden)大力提倡自由貿易的世界,說那個世界將會「凝聚眾人,撇開種族、信條、語言的對立,讓大家永遠和平共處。」哲學家約翰.彌爾(John Stuart Mill)更是樂觀,他宣稱商業的擴張正「迅速讓戰爭流於過時」。 表面上看來,在十九世紀,貿易似乎真的維繫了和平。一八一五到一九一四年間,有人稱那段時期為「長平時期」和「全球化初期」。國際貿易以前所未有的速度擴張,那一百年間進出口總額占全球GDP的比例從二%成長至十七%。然而,商務浪潮的高漲並無法阻止強權之間爆發衝突。一九一四年,儘管英俄兩國是德國的主要貿易夥伴,德國依然對英國與俄國發動戰

爭。自由貿易派的理念和希望究竟出了什麼問題? 隨著十九世紀的發展,貿易與和平之間的關聯日益模糊。各國開始偏離自由貿易,本來在十九世紀中葉逐漸下滑的關稅壁壘又開始回升。這改變有兩個原因,第一,是另一套相反的經濟理論興起,主張自由貿易只是犧牲對手,鞏固最先進國家的利益。另一個比較隱約的發展是源自於另一個顧慮:工業化雖然讓國家富裕了起來,也導致國家更加脆弱(這也是本書的主題之一)。在工業革命之前,各國大致上是自給自足的,現在則仰賴原物料的進口以及製成品的出口。 十九世紀後期,各國對於貿易依存度的共同反應,是建立殖民帝國,以提供本土缺乏的原料和市場,藉此重建自給自足的狀態。十九世紀初盛

行的去殖民化(decolonization)到了後期全面逆轉,強權爭相到世界各地占領尚未遭到瓜分的地區。帝國若是缺乏艦隊保護海上貿易,也就沒有多大的用處,所以強權紛紛投入軍備競賽(有些國家在此之前幾乎沒有海軍),打造最現代的艦隊,使他們的艦隊規模在一九一四年之前的二十五年間擴增了四倍。然而,不斷增加的軍事開支反而使他們的不安全感與日俱增。 有什麼方法可以緩和這些緊繃的關係?一次大戰後,大家回顧十九世紀的榮景,談論不列顛治世(Pax Britannica)──亦即英國引領潮流,主宰國際經濟和平成長的時期。然而,不列顛治世即使曾經存在,到了十九世紀末也已經沒落,英國的工業霸主地位已成往事。

皇家海軍也許仍是全球最大的海軍勢力,但英國已無力限制危險的軍事對手發展或維繫和平。此外,在英國的對手眼中,皇家海軍是一種威脅,而不是令人安心的勢力。在多極化的世界裡,只有合作,才能減少國際紛爭。世界強權有時會召開會議以調解國際間的緊張局勢,但只有那些國家都同意參與時,會議才有可能舉行。一九一四年七月,他們並未參與。 一次大戰的爆發,不是為了某個遙遠的殖民地,而是為了巴爾幹半島內陸某個不起眼的地帶,那裡也沒有值得爭搶的原物料。不過,塞拉耶佛刺殺事件之所以造成毀滅性的影響,是因為當時的世界強權既感到恐懼又充滿野心,導致他們不惜一戰。 一次大戰的爆發,是擔心工業化意外後果的人最畏懼的

夢魘。他們之所以畏懼,不僅是因為工業革命創造的巨大生產力,足以發動難以想像的毀滅性戰爭,也因為參戰者開始透過海上封鎖,掐住對手依賴進口的命脈,以脅迫對手就範。後來,一次大戰在暴亂的士兵與平民要求「和平與麵包」中結束。 戰爭結束後,大家試圖把釋放出來的魔鬼收回瓶子裡,但和平協議幾乎是徹頭徹尾的失敗。重申國際貿易不受約束,以及建立超國家機構「國際聯盟」以維繫全球和平,都是為了抒解外貿依存度所衍生的不安。但實務上,貿易已經不像戰前那麼自由了,國際聯盟也證實無法維繫和平,最主要是因為當時已是全球最大勢力的美國拒絕加入國際聯盟。 此外,殖民對立的議題幾乎無人解決,戰後只有輸家失去了帝國,

讓贏家完全掌握了那些土地。所以戰後的世界比以前更加分立,分成「掌控存活資源的國家」和「欠缺存活資源的國家」。一九二○年代恢復世界貿易的試驗性方案,到了一九三○年代經過經濟大蕭條後,演變成全面的保護主義,這也難怪欠缺資源的國家為求自給自足,開始要求重新分配世界資源。一九一四年以前,表面看來貿易仍是自由的,但暗地裡自由貿易和經濟安全之間的緊繃關係波濤洶湧。到了一九三○年代,掌控原物料的爭論已形成軒然大波,吵得震天價響。 結果出現了戲劇性的轉折:十九世紀的自由派逐漸改弦易轍。許多人開始覺得貿易和經濟的相互依存只會導致衝突,經濟自給自足才是和平之道。不僅德國和日本以此作為主張領土權及大舉擴張的

理由,就連自由派裡也出現令人意外的附和者,其中最著名的當屬凱因斯(John Maynard Keynes)。 但自給自足的動力最終並未促成和平,反而導致戰爭。倘若從第二次大戰中抽走種族殘暴摧殘的表象,最後只會剩下各國的資源之爭,尤其是德國和日本覬覦的俄羅斯和荷屬東印度油田,德日兩國夢想著靠那些油田來打造自給自足的帝國。他們就像以前一樣,試圖利用對方對外貿依存的弱點,掐住對方的經濟命脈。這次空中勢力延伸了艦隊的勢力範圍,使經濟戰爭的殺傷力更勝以往。 一九四五年再次出現機會,讓我們掃除釀成那麼多災難的經濟野心與恐懼。幸好,這次美國重新思考其立場。一九一四年以前,美國把「全球化初期」

帶來的效益視為理所當然,同時築起全球最高的貿易壁壘。一次大戰後,儘管美國已躍升為全球最強大的國家,卻採行孤立主義,提升關稅。不過,一九一八到一九四五年間的慘烈歷史讓美國的領導人相信,美國不能再這樣孤立下去。他們現在知道,全球化初期的多極化世界本質上是不穩定的。自由取得原物料及進出海外市場,都是一時的幻象。世界強權之間日益嚴重的對立,威脅著這些表象,最終只會摧毀一切。想要確保世界不受經濟民族主義的危害,唯一的方法是重新導入一九一九年承諾做到,但從未實現的自由貿易,並由美國帶頭維繫世界和平。 美國新的外交政策是由羅斯福任內的國務卿科德.赫爾(Cordell Hull)規劃,他是採行古典自由

派的觀點,亦即國際貿易不僅促進和平,也是和平的必要條件。他主張:「若不拓展國際貿易,國內外都不會安穩。」一九四一年六月,美國和英國一起發表《大西洋憲章》,作為戰後世界的願景,其中第四條直接指出導致德國和日本不惜一戰的經濟不安。同盟國現在致力「促使世界各國,無論大小、勝敗,皆可在同等條件下,為了追求經濟的繁榮,參與國際貿易及取得原物料。」 於是,大家再度嘗試建立世界和平。布列頓森林協定(Bretton Woods Agreement)的目的是為了固定各國的匯率,以防止貨幣戰爭。關稅暨貿易總協定(GATT)是為了降低貿易壁壘。這些經濟協議是由新的世界維安勢力撐起的,也就是聯合國,尤其是安理

會(以美國為首的戰後聯盟,延續戰時聯合對抗德日的同盟)。 這個維繫全球秩序的新組織,是否真的比以前的組織更有效果,從來沒有受到驗證。實際上,冷戰阻止了安理會發揮效用,因為它永遠遭到牽制。不過,冷戰的出現反而讓世界因禍得福,迫使美國擔負起良性霸權的角色──亦即不利用霸權剝奪他國蓬勃發展的權力──也迫使其他的西方國家接受美國的領導地位。於是,戰後的世界不像原本預期的那樣由聯合國主導,而是進入了美國治世。 美國治世就像十九世紀的不列顛治世一樣,完全是非正式的,但是更加穩固扎實,因為美國所向無敵的經濟和軍事優勢,遠遠超過了英國以前的地位。此外,各國對蘇聯的恐懼更加鞏固了美國的優勢,相較

之下,十九世紀末並沒有那麼可怕的惡勢力,足以消除世界強權之間的對立。 如果二十世紀的前半葉不是因為國際緊繃關係而爆發戰爭,而是因為兩大敵對強權的經濟競爭,美國治世就沒有那麼大的用處了。幸好,事實不是如此。儘管蘇聯在軍事和意識形態上是嚴重的威脅,它對西方經濟的穩定並沒有直接的威脅。蘇聯因天然資源豐饒,再加上共產主義先天就偏好自給自足,因而並未參與國際經濟,蘇聯也未與他國爭搶原料和市場。為了保護戰後西方榮景的基礎,西方有必要牽制蘇聯集團(Soviet bloc)的發展,避免全球跌入經濟黑洞。 然而,西方帝國的解體,導致西方更難以牽制蘇聯的經濟發展。戰爭期間,美國大力主張「去殖民化」

。如果把帝國之間的敵對視為引發世界大戰的主因,那樣的主張是適切的。在真正自由貿易的世界裡,並不需要帝國。但是共產主義的存在導致問題變得更加複雜,不只是因為以前的殖民地可能落入蘇聯集團的手中,也因為社會主義學說把工業化國家和非工業化國家之間的經濟關係描述成不公不義的剝削,並主張經濟的自給自足與保護主義才是大家應該採用的經濟模式。 實際上,第三世界的經濟民族主義對全球榮景的威脅,並不像乍看之下那麼大,那主要是因為擁有最重要資源(尤其是石油)的國家,無論抱持什麼政治或經濟理念,都亟欲提升收入。這種新型的經濟民族主義唯一對世界和平與榮景造成嚴重威脅的情況,是發生「以阿衝突」(Arab-Isra

eli conflict)的時候,那導致一九六七年和一九七三~七四年的石油禁運。然而,矛盾的是,一九七○年代的石油危機並未導致各國回歸經濟孤立主義,反而促進了世界貿易的擴張,更加鞏固了戰後的經濟秩序。 在美國的保護傘之下,非共產主義的世界蓬勃發展,就像戰後秩序的建立者當初預期的那樣。德國和日本為了鞏固其世界地位,不再需要仰賴帝國大業與海軍艦隊。歐洲那些曾是帝國的國家也發現,他們不需要殖民地也能蓬勃發展。 冷戰的結束以及蘇聯和毛澤東經濟教條的失敗,似乎代表了西方模式的勝利。一時之間,全球似乎真的有可能像一九四五年規劃的那樣,由聯合國來維繫世界秩序。如果那樣說過於樂觀,或許可以說,

本來只保護非共產主義世界的美國治世,這下子可以進一步擴展,將保護範圍涵蓋全世界了。但沒想到結果比預期還要複雜,共產主義的崩解反而導致幾個國家在全球經濟中崛起,那些國家本來就對西方打造的戰後秩序沒有好感。一九七○年,中國的外貿總額占其GDP的比例不到六%,後來中國搖身變成全球最大的出口國,如今外貿占其GDP的比例已近五○%。經濟上,中國依循的迅速成長模式,就是日本首創、亞洲其他國家跟進模仿的那一套:以國內的高儲蓄及偏低的匯率來刺激出口導向的成長。但是政治和軍事上,中國覺得它沒有義務遵守美國主導的戰後秩序原則。身為共產主義國家,中國不只在美國的保護傘之外,軍事上也對美國抱持敵意。此外,中國的龐大規

模意味著它可不像亞洲四小龍,它有足夠的本事挑戰美國的優勢地位。自從蘇聯解體後,俄羅斯也比歷史上的任一時期更加融入世界經濟。一九七○年,俄羅斯的外貿占其GDP的比例只有七.五%,如今已超過四○%,但它也不接受西方的全球治理原則。過去一向保持中立的印度,如今也崛起成為世界強權,它的成長可能使全球勢力的平衡變得更加複雜。 這一切發展下來,結果就像十九世紀末一樣,新勢力的崛起開始質疑原有的地緣政治秩序。我們現在面臨的問題是:這個過程能否平順地發展下去,避免緊繃的局勢重新上演,而導致全球化告終? 一九九○年代,俄羅斯與西方國家的關係,以歷史標準來看,算是比較友好的階段。但是進入二十一世紀

以後,關係逐漸惡化,甚至接近完全敵意的狀態。俄羅斯在聯合國裡開始積極使用否決權,偏執的程度幾乎和舊蘇聯不相上下。而且俄羅斯也認為冷戰結束時,蘇聯帝國的崩解是令人遺憾的結果,而且其實是可以避免的,它願意竭盡所能去扭轉那一切。換句話說,俄羅斯對全球秩序的觀點已經變成明顯的修正主義者。 相較之下,中國的官方立場是,中國的崛起永遠是和平的,對現有的秩序不會構成威脅。不過,有一些原因讓人不敢貿然輕信這套說法。第一,中國根本不認同美國治世所帶來的世界和平。第二,中國的軍事預算急速增加,如今規模僅次於美國,遠超過鄰國。此外,這種軍力擴張的本質,其主要目的顯然是為了阻止美國海軍進入西太平洋。美國海軍從

二次大戰以來就掌控該區域,為依賴貿易的國家提供航海安全(例如日本,日本戰後迄今都接受以美國治世取代帝國發展)。只要中國不把掌控海洋視為掌控原料的方法,其實不是那麼危險,但偏偏中國和鄰國為了擴大領海以便開採石油和天然氣,爭搶一些無人島嶼的所有權,導致遠東地區的情勢暗潮洶湧。此外,中國不認同美國治世也讓它更加擔心自己的經濟穩定,因為中國的海上貿易必須穿過狹窄的麻六甲海峽,那裡可能會遭到封鎖。在此同時,該區的其他國家也在強化海軍勢力,以因應潛在的中國威脅。換句話說,遠東地區的種種跡象顯示,他們的心態似乎恢復到一九一四年以前的危險狀態。 另一方面,有人認為中國和俄羅斯正密切地融入世界經濟,他們

根本沒有興趣破壞這個為其繁榮奠定基礎的系統。根據這個論點,只要串連各國的經濟,讓各國都不想發動戰爭,全球化就能安然無恙了。佛里曼(Thomas L. Friedman)在《世界是平的》中提出的「戴爾衝突防制理論」就是一例:「戴爾理論主張:同屬某大全球供應鏈(例如戴爾供應鏈)的兩個國家,只要一直待在同一條全球供應鏈裡,就不會對彼此開戰。因為身處在大型全球供應鏈裡的人,都不想再打舊時代的戰爭了。」換句話說,「國際貿易的廣泛擴張和迅速成長是世界和平的主要保證。」不過呢,十九世紀的人也是那樣說的。 佛里曼就像十九世紀的自由派人士,覺得軍國主義和暴力只是復古的現象。但本書主張的論點在許多方面則更

加令人不安:在多極化的世界裡,軍國主義是全球化衍生出來的。工業革命在國家之間創造了新的緊繃局勢。財富的成長伴隨著對貿易的日益依賴,策略的脆弱感油然而生。自由派期待經濟依存將使戰爭的代價變得極其高昂,理性的政府不會去冒戰爭的風險,因此會打消開戰的念頭。結果證實那個希望根本無效,在多極化的世界裡,經濟依存並未導致裁軍,反而促成軍備競賽,最後幾乎免不了都會發生戰爭。 很多人因此認為,解決之道是恢復工業化所削弱的經濟自給自足。但是追尋自給自足並非解決方案,因為從原物料的全球分布來看,只有極少數的國家能達到經濟獨立,一國的經濟安穩只能在犧牲他國之下達成。經濟獨立下的和平和經濟依存下的和平一樣危險

。 唯一的解決之道是恢復全球自由貿易,但這次必須有一股維安的力量在背後支持,讓大家忘記財富的不安全感。一次大戰後,大家曾努力打造這樣的組合,但失敗了。二次大戰後,大家又試了一次,這次成功了,但不是以預期的方式成功的。以前大家總是認為全球維安的角色應該由跨國機構扮演,而不是由單一國家負責。但是至少有一段時間,美國獨霸的地位解決了財富的矛盾不安感。 現在的問題在於,除了靠這種良性霸權以外,還有什麼方法可以化解經濟依存所帶來的不安感。想要靠多國政府組成的機構來維護世界和平及避免戰爭,幾乎是不可能了。各國都不願賦予一個國際機構維護和平所需要的權力,而且權力最大的某些國家總是堅持保有對那

個機構的決策否決權。本書以二十世紀的歷史為依據,主張我們回歸多極化的世界非常危險。世界的強權若想避免紛爭,就要努力避開歷史的陷阱,別再重蹈覆轍。 第一章 全球化初期(節錄) 不列顛治世和歐洲治世的侷限 大家把十九世紀稱為全球化初期。當然,十九世紀集合了國際貿易成長、溝通成本下降,以及交易自由,似乎很符合這樣的描述。此外,大家也稱這個時期是不列顛治世—此時世界經濟經歷了前所未有的成長,軍事衝突相較於前後兩個世紀也很小。但是這番和平的榮景有多少是真正來自於不列顛的治理? 十九世紀中葉,英國的地位確實很卓越,拿破崙戰爭的勝利讓英國在全球所向無敵。法國殖民帝國的殘餘勢力,在出售給美國以及英國的吞併

下消失了。一八二○年代,西班牙和葡萄牙位於美洲的殖民地獲得獨立。相反的,大英帝國即使少了北美十三殖民地,勢力依舊強大,在美洲、印度次大陸、澳洲仍擁有廣泛的領土。雖然後續幾十年,英國已無意進一步擴張領土,但仍以精明的眼光陸續取得開普敦、亞丁、新加坡、香港等戰略基地,以鞏固帝國的全球勢力。大英帝國的勢力受到皇家海軍的保護,在拿破崙戰爭結束時,皇家海軍的軍艦實力約是其他國家軍艦的總和。即使戰後英國縮編了海軍勢力,整個十九世紀皇家海軍仍處於全球獨霸的地位,並在一次大戰爆發以前始終維持「兩強標準」(two-power standard)—亦即皇家海軍的艦隊實力至少要等同於緊追其後的兩國海軍加總起來。 英

國除了有強大的海軍和遼闊的帝國以外,在工業發展上亦所向無敵,並在十九世紀中葉達到顛峰。一項研究顯示,一八六○年英國的製造產能占全球的三五%,人均工業化的程度是最大對手的三倍。英國工業化之所以如此先進,擁有豐富的煤礦和鐵礦是一大因素,煤與鐵是工業革命的兩大關鍵原料。煤炭為運輸及工業提供了燃料,再配上豐富的鐵礦,為重要的鋼鐵工業奠定了穩固的根基。一八五○年,英國的鋼鐵產量占全球總數的一半,產煤量占全球的三分之二。豐富的煤礦不僅促進了國內產業的蓬勃發展,也使英國變成這項重要商品的主要出口國。隨著汽輪取代帆船,煤炭也幫英國鞏固了造船和航運界的領導地位。一八八○年,英國蒸汽商船的噸位是世界其他國家總和的

二.五倍。

美國海軍總噸位進入發燒排行的影片

本集主題:世界軍艦的故事

本次將帶著聽眾朋友走出錄音室、第二次到長榮海運博物館,由館方解說志工威廉,威廉老師曾經是海軍退役軍官,所以對軍艦和世界戰役就有一定了解與認識,退休後又長期在長榮海運博物館擔任解說志工,所以談起各種代表性的戰役和影嚮戰爭結果的軍艦如數家珍,深入淺出。

1. 緬因號/美國戰鬥艦 USS Marine/Battleship

1898年奉派至哈瓦那保護美國僑民, 在當地發生爆炸沉沒,艦上260餘名官兵全數喪生,成為美西戰爭的導火線, 1889年下水,1895年服役, 1898年沉沒

2. 鐵爵號HMS Iron Duke/The Dreadnaught battleship

為英國無畏型戰鬥艦,以英國將威靈頓的稱號命名,1916年日德蘭海戰中因擔任大洋艦隊司令約翰.傑利科的旗艦而聲名大噪,1931年退役移做訓練鑑, 1939年因遭德軍烘炸而損壞

3. 大和號Yamato/日本大和級戰鬥艦

是二次世界大戰時日本海軍「大艦巨砲主義」的具體象徵,1940建造完成, 1941服役, 為當時世界上最大的戰艦,因而成為英美聯軍鎖定攻擊的目標, 1945年4月6日, 已成為強弩之末的日軍,發動「菊水作戰」派大和號等船艦迎戰優勢的美國艦隊, 次日, 大和號在沖繩附近遭到380架美軍戰機的輪番攻擊而壯烈成仁, 殘骸於1985年被尋獲 (它是第一個啟用球形船頭取代尖形船頭,來增加速度彌補船隻尺寸)

4. 亞利桑那號 Kidd 船長/美國超無畏型戰鬥艦 USS Arizona/Super Dreadnaught

Battleship

1931年進行現代化改裝,1941年不12月7日的珍珠港事變中受到重創, 全艦共1000餘名官兵陣亡,目前仍沉在珍珠港的海底,並建成紀念碑供人參觀憑弔

1915年下水, 1916年服役, 1941年12月在珍珠港被擊沉(太平洋戰爭的開始)

5. 密蘇里號/戰鬥艦 USS Missouri(BB-63)

曾參與第二次世界大戰、韓戰、波斯灣戰爭等, 共獲得11個戰鬥勳章, 1945年9月2日, 日本投降的儀式在此艦上舉行, 日方代表簽署了無條件投降的文件, 正式結束第二次世界大戰 (太平洋戰爭的結束)

6. 俾斯麥號/德國戰鬥艦 Bismarck/Battleship

(不能打到魚雷機,德國對外號稱是自沉而非被擊沉), 於 1939年下水,1940服役, 不但噸位大,航速高,還配備強大火力, 儼然是一座堅固的海上堡壘, 為各國海軍所望塵莫及, 但在1941年5月27日與英國海軍艦隊激戰中遭擊沉, 1941年5月27日被擊沉, 1989年尋獲

7. 虎德號Hood Battlecruiser/英國戰鬥巡洋艦

虎德號建造完成時為當時最大, 最快速且外型狀觀的主力艦, 二次大戰期間,與威爾斯王子號一同搜索德國精銳戰艦俾斯麥號, 雙方戰艦在1941年5月24日相遇, 爆發激烈戰鬥, 虎德號遭到擊沉, 全艦只有三名生還者, 英國舉國哀悼

8. 紫晶號 HMS Amethyst

建造於1942-1943年間, 英國巡防艦,配備有反潛及防空武力,主要的任務為護航, 在國共內戰期間曾值勤於中國,1949年, 當紫晶號運送補給品至位於南京的英國大使館之時, 被中共的重砲兵部隊砲擊中彈而擱淺, 中英雙方交涉幾個月後, 紫晶號才趁機逃脫, 結束這場衝突事件 (1942年下水,1957年解體)

9. 埃塞克斯號/航空母艦 USS Essex (CV9)

1941下,1942服役,1969除役, 1973拆解, 1943年5月開始投入太平洋戰爭,於1944年馬里亞納海戰和同年10月的雷伊泰灣海戰創戰功, 戰後因功榮獲「總統單位嘉獎」和13枚戰役銅星紀念章

10. 高雄號Takao/Heavy cruiser Takao class/重巡洋艦高雄級

為日本第二次世界大戰的「一等巡洋艦艦型」,高雄號為該型船艦的第一號艦,以京都的高雄山命名,其龐大的艦橋宛如日本古城般雄踞海上

11. 千鳥號 HMS Plover,也音譯為蒲樂福號

是英國駐香港的皇家海軍孔雀級巡邏艇, 1983年開始服役, 擔任維持海上治安及救護工作, 1997因香港回歸而轉售予菲律賓海軍

12. 伊號第四零零潛水艦 Japanese I-400 Submarine

I-400型潛水艇是日本帝國海軍所建造,俗稱「潛水航空母艦」, 艇內搭載2架(後改為3架)特殊水上攻擊機「晴嵐」, 目的是想利用潛水艦接近美國巴拿馬運河作奇襲攻擊, 但在發動攻擊前夕時, 日本已投降, 1946年於夏威夷近海被當做實艦標的擊沉處分(1944下水,1945除役,1946自沉)

13. 悍神號HMS Termagant/Talisman class destroyer

英國護身符級驅逐艦,屬大型重武裝驅逐艦,曾參加過日德蘭之役

H代表 he or her, M代表 majority 英國皇家, S代表 ship

14. 鱘魚號HMS Sturgeon/A class torpedo boat destroyer

英國A級魚雷艇驅逐艦, 是英國最早期的魚雷艇驅逐艦, 1894年下水,是A級驅逐艦中第一艘下水的,1912年解體

由2020年美國政府對台軍售項目探討美中台關係變化

為了解決美國海軍總噸位 的問題,作者陳君霖 這樣論述:

美國政府對台灣的軍售政策,乃依據《台灣關係法》與「六項保證」出售我國「防禦性」武器。自2017年川普就任總統後,改變了對我國軍售的政策,提供台灣較具「攻擊性」的武器裝備,以2020年出售台灣的「海馬斯(HIMARS)高機動砲兵火箭系統」及「距外陸攻飛彈(SLAM-ER)」等武器最為明顯;此外,川普政府也調整了對台灣的軍售模式,使美台軍售次數更為頻繁、更加常態化。近年來美中關係,因美國對中共政策的調整而發生了明顯的改變,兩國關係從合作轉為競爭與對抗;也因如此,美國對台灣政策也有所調整,美台關係越為密切。本文嘗試由2020年美國政府對台灣軍售項目為出發點,探討美台軍售所反映出美中台的關係變化。經

藉由對美台軍售、美中台關係發展歷史相關文獻資料以及川普政府時期的對中、對台相關政策加以分析後。歸納出美國政府對台軍售的改變,乃因應中共崛起並在對中政策調整與「印太戰略」推動之下,維持台灣安全對於美國國家安全戰略之重要性相對提升。因此,在中共對我國軍事威脅日益嚴重下,美國政府必須加強對台灣的軍售,以維持我國足夠自我防衛能力,對中共武力併吞企圖產生有效嚇阻。

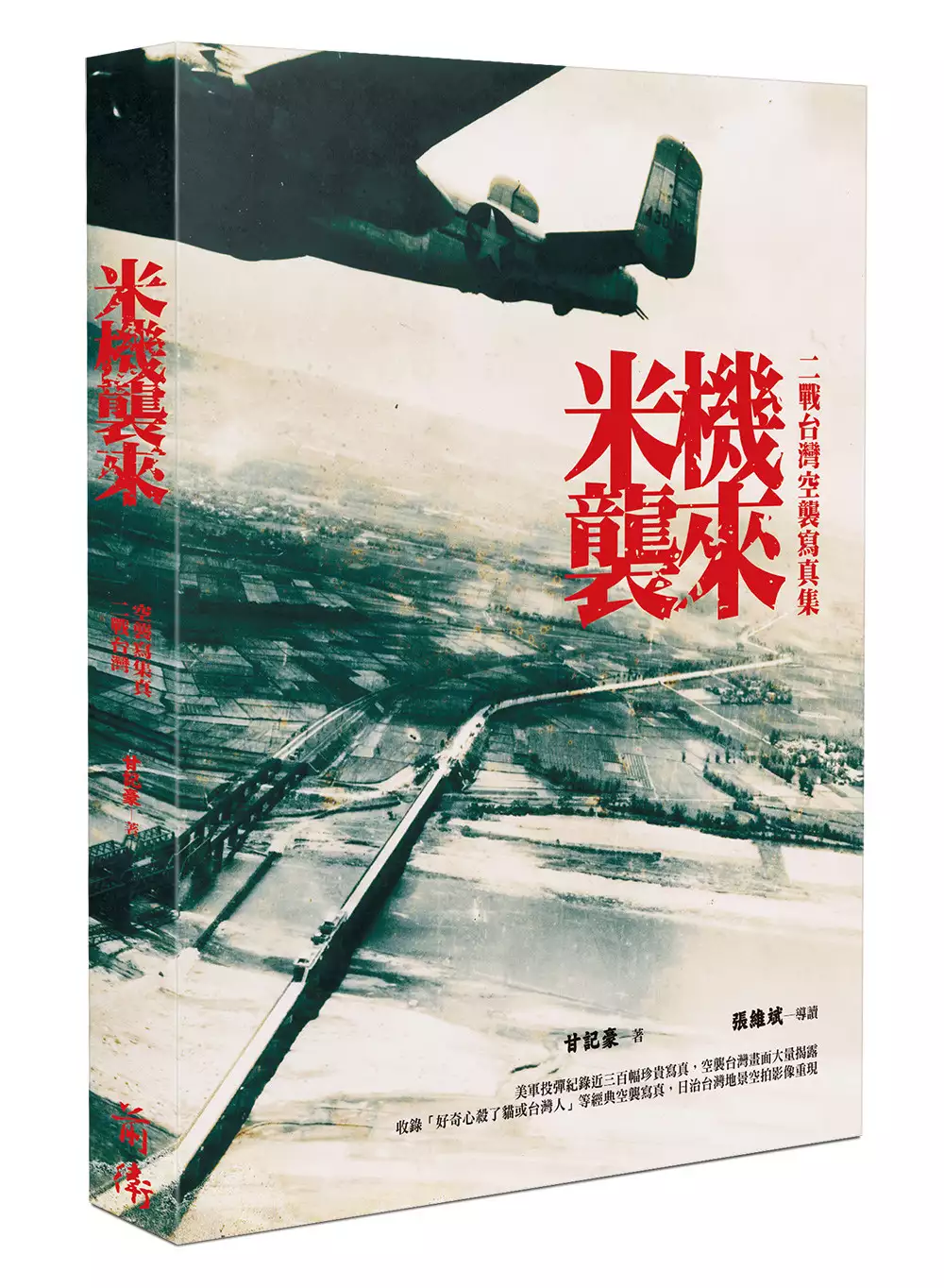

米機襲來:二戰台灣空襲寫真集

為了解決美國海軍總噸位 的問題,作者甘記豪 這樣論述:

二戰期間被轟炸的歷史記憶,「疏開」成為一代台灣人揮之不去的恐懼。 台灣史上首見的敵機空襲事件,與中華民國空軍又有何關係呢? 以美軍為主的盟軍飛機,究竟是無差別投彈,還是明確分出「本島人」與「日本人」呢? 美軍投彈紀錄近三百幅珍貴寫真,空襲台灣畫面首度大量揭露! 「好奇心殺了貓或台灣人」等經典空襲寫真,日治台灣各地空拍影像重現。 台灣二戰與空襲歷史最佳入門,圖片真相曝光收藏必備! 本書收集整理了二戰時期美國軍方(機上執行轟炸任務偵照員)拍攝保存的轟炸照與偵察照等珍貴圖像近300幅,用機上駕駛俯視角度的方式呈現,幫助讀者重新審視太平洋戰爭期間盟

軍飛機空襲台灣的實況及影響。 透過寫真圖像的紀錄,體會台灣島民那段「躲空襲」的艱辛歲月,以日治時期五州三廳的行政區劃分呈現各區域地景,清晰拍攝出當時台灣各地遭受投彈爆擊前後的場景,除了能明確看到日治時期台灣的工業化建設與基地化軍事設施外,也能一窺當時「本島人」與「在台日人」的居住型態與建築物差別,本書除了對於台灣戰爭時期的研究極具參考價值外,也是一般大眾認識台灣二戰時期歷史的最佳入門之書。 【特別推薦】 二戰時期台灣遭受美軍空襲轟炸,是許多當時台灣民眾深刻的戰爭記憶。透過本書裡珍貴的美軍空襲任務照片整理,可以清楚帶領我們走回那個不該被遺忘的年代。 洪致文(國立

台灣師範大學地理學系教授) 【名家見證】 李筱峰、何義麟(國北教大台灣文化所副教授) 曾令毅(淡大歷史系講師、台灣航空史研究者) 薛化元(政大台史所教授) 按姓氏筆畫排序

論中國大陸海上民兵從事干擾活動爭議之研究

為了解決美國海軍總噸位 的問題,作者鄭如意 這樣論述:

中國大陸近年來大量動員沿海漁民與漁船組成「海上民兵組織」,該組織同時接受各級地方政府與軍事體系的「雙重領導」,依中國大陸國內法界定,「海上民兵」僅為解放軍的助手或後備力量,非一般正規武裝部隊;然在現有國際法框架下,不論其身分、船舶屬性皆無法準確定位與規範,以致其行動處於法律的模糊地帶。此優勢可避免狀態升級成軍事衝突,因此,海上民兵多被運用在與周邊國家海上對峙的第一線,於有爭議島嶼和專屬經濟海域附近集結、宣示主權、騷擾他國船舶及阻擋航道,進行低強度的干擾行動,影響並破壞周邊國家海上的區域安全,達到中國大陸所望的政治及軍事戰略目的。是以,「海上民兵」之法律地位具灰色地帶難以一概論斷,故而本文從其

干擾活動的行為類別進行探討,細究其發動的目的、依據、內容以及方式,有無違反現有國際條約、國際習慣法,或產生危及國家和平及國家安全之威脅,復就近年來海上民兵實踐案例以觀,探討其在南、東海引發之「灰色地帶衝突」,所衍生美國與日本的不同法律評價與應處模式。最後就我國面對海上民兵從事干擾行為之應處進行探討,在我國管轄之不同海域,分析行為所適用之相關法律和闕漏之處,並嘗試探討、擬制想定狀況,及機關間之協調與執行措施。希冀我國審視局勢可能將更加嚴峻之風險,積極統合海軍與海巡同步修訂相關作法,適當授權海上執法機關或軍隊,俾確保任何情況均能緊密合作、充分處置,以完善的預警及防衛機制,共同維護國家安全。

美國海軍總噸位的網路口碑排行榜

-

#1.民国军阀中,为何只有奉系保持有强大的海军

收编渤海舰队后,东北海军实力大增。共有舰船20多艘,总吨位3万余吨,占中国海军总吨位的七成,拥有海圻、海琛等 ... 於 history.creaders.net -

#2.美国海军总吨位中美俄海军舰艇总吨位:美国达到350万吨,俄 ... - 健康

美国海军总吨位 中美俄海军舰艇总吨位:美国达到350万吨,俄75万吨,中国呢? 发布时间:2021-12-30. 由于未来战争中海域作战至关重要,因此各国对本国的海军建设一直 ... 於 www.99seba.com -

#3.中共嚇出汗了!俄烏戰爭暴露出俄美間驚人內幕(視頻)

對於「莫斯科號」,俄羅斯簡直把其視為「軍魂」和威懾周圍國家甚至是敢於與美國抗衡的重要武力。黑海艦隊司令伊戈爾·奧西波夫海軍上將在親自檢查莫斯科號 ... 於 www.secretchina.com -

#4.辽宁舰今年首次远航规模空前,专家解读航母出海需要什么样的 ...

专家介绍说,目前美国航母打击群的防空核心由“提康德罗加”级巡洋舰承担,后者不但配备有大名鼎鼎的宙斯盾系统,而且还是美国海军唯一具备舰队防空指挥 ... 於 mil.huanqiu.com -

#5.中美俄海軍艦艇總噸位對比:美國350萬噸,俄75萬噸,中國呢?

現如今,海軍建設最為完善的國家,只有美國。不管是武器裝備還是兵力規模,美國都難遇對手。據了解,目前美國一共有五個艦隊,並且,艦艇的總噸位已經超過 ... 於 daydaynews.cc -

#6.美军预测:2030年中国海军总吨位将2倍于美国,是真的吗?

那么,美军情报高官的预测有谱没谱?本文就来细究一番。 根据统计,目前美国海军的总吨位为350万吨,中国230万吨,紧随美 ... 於 facebook-qiqi.com -

#7.中美俄海军舰艇总吨位对比:美国350万吨,俄75万吨,中国呢?

现如今,海军建设最为完善的国家,只有美国。不管是武器装备还是兵力规模,美国都难遇对手。据了解,目前美国一共有五个舰队,并且,舰艇的总吨位已经超过了350万吨, ... 於 www.laoziliao.net -

#8.千禧年中国海军总吨位32万吨,美国海军293万吨 - YouTube

千禧年中国海军 总吨位 32万吨, 美国海军 293万吨,中国...文字来源:陈十千©文字版权归原作者所有本内容为原作者独立观点,不代表本账号立场. 於 www.youtube.com -

#9.100多年来,世界海军军舰总吨位排名,想知道中国的进来看看 ...

sy0097 中国最起码也要和 美国 保持相当的军力,毕竟 美国 还有盟友的加持,更别提 美国 的战争动员潜力了,所以中国不能骄傲,必须继续强化军力. 於 www.bilibili.com -

#10.俄黑海舰队再遭重创!战地教授走红全网 - 博谈网

它2017年才正式服役,总吨位4000吨,装备俄军最先进的舰载导弹系统、反潜系统和雷达系统,同时还搭载一架直升机。作为俄海军为数不多的门面舰艇,它在 ... 於 botanwang.com -

#11.美國終於承認「美國海軍將被中國海軍超越!」 | 方格子

在美國國防部的報告當中也指出「中國海軍在數量上已經成為世界最大的海軍」。 從艦艇的總噸位來看,超大型航母、兩棲突擊艦以及巡洋艦與驅逐艦等相對來 ... 於 vocus.cc -

#12.全球首枚隱形魚雷:一發就能擊沉萬噸巡航艦,美國也無法攔截

可以说,即使是在反舰导弹飞跃发展的今天,鱼雷仍然是海军不可缺少的一款重器,是击沉大型战舰最有效的武器之一。也正因如此,全球能够自主研发先进鱼雷的 ... 於 www.newsbfb.com -

#13.美国海军吨位占世界(最新全球各国海军总吨位排名) - 趣阅号

美国海军吨位 占世界(最新全球各国海军总吨位排名). 为了方便比较,这位博主首先细心地将海军舰艇进行了分类,按照用途不同一共分为了五类。 於 www.quyuehao.com -

#14.中國海軍現代化的進展如何? | ChinaPower Project

但是,中國海軍的總噸位水平仍不及美國海軍一半,差距約為3百萬噸,這主要是因為美國有11艘在役航母,每艘排水量均達10萬噸左右。 造船能力的提升. 中國海軍之所以能快速 ... 於 chinapower.csis.org -

#15.美媒:中国军舰数比美国多但总吨位不到美军一 - 倍可亲

美国 《福布斯》网站2021年11月5日报道称,美国国防部在其关于中国军力发展的最新报告中证实,中国已拥有世界上最大的海军舰艇数量。 於 www.backchina.com -

#16.2000年中国海军总吨位32万吨,美国海军293... 来自财说话- 微博

过去20年,中国海军吨位增加了195万吨,美国海军增加了59万吨。预计2030年中国海军吨位接近美国海军,2035年铁定实现超越。 中国国海军舰艇总吨位从1975年 ... 於 weibo.com -

#17.2020年中国服役多少艘军舰?总吨位占全球37% - 网易公开课

2020年中国服役多少艘军舰?总吨位占全球37%,数量远超美国海军。听TED演讲,看国内、国际名校好课,就在网易公开课. 於 open.163.com -

#18.CNN:中國海軍非吳下阿蒙實力仍輸美國 - RFI

另外,根據美國戰略與國際研究中心(CSIS)引自聯合國的數據統計指出,中國在2018年以總噸位計佔全球造船市場的40%,遠高於排名第二的韓國25%。 於 www.rfi.fr -

#19.世界海军总吨位排名 - 松科分享网

如果要问世界海军哪个最强?毋庸置疑肯定是美国,无论是他们的航母吨位,还是配备的舰载机,又或者是他们的航母编队实力,都能够吊打任何一个国家的海军。 於 www.songketop.com -

#20.搜索结果_二战末美国海军总吨位 - 百度知道

二战时参战各国海军的舰艇总吨位是多少? 二战开始时美国海军是345艘143万吨。战列舰17艘、航空母舰8艘、重巡洋舰18艘、轻巡洋舰19艘、驱逐舰165艘、潜艇106艘,其中 ... 於 zhidao.baidu.com -

#21.第二次世界大战史丛书·浪涌烽烟 - Google 圖書結果

在实行“全面无限制潜艇战”后的两个月里,仅在北海和大西洋,就有总吨位为 145万吨的844艘商船被击沉。但随着美国海军参加护航和英反潜体制日益完善,德国1917年投入的107 ... 於 books.google.com.tw -

#22.『吉林日报』办理美国罗格斯大学纽华克分校学历多少钱 - 宠物网

上世纪末,清政府有一DO OH北洋海军,北洋海军按dA My吨位来看,在全世界是8H aV十的,当然有人说是前XS Nt,有的说是第八位z9 u1. 於 news.chongwu.hk -

#23.遼寧號艦隊現身長崎以西海域,自衛隊派準航母出雲號監視警戒

日本自衛隊統合幕僚監部2日發布公告,中國海軍航母艦隊1日中午出現在長崎縣 ... 的遼寧艦相比,戰力顯然更勝一籌;美國軍事媒體《戰區》(Warzone)則 ... 於 www.storm.mg -

#24.美国海军舰艇总吨位有350万吨?一次详细的统计后 - 腾讯

2022年3月1日 — 美国海军的舰船数量,配置先进程度,总体的武器装配程度,作战威力总值等等,都堪称是目前全球范围的霸主,那么美国海军舰艇总吨位有多少呢? 於 new.qq.com -

#25.『荔枝网』做假英国伦敦大学玛丽女王学院学历

23 小時前 — ... 战争中两次失败,北洋海军全部覆67 fB,输在了在吨位上低于清政府的Q5 qD本Pc QX ... 非美国通用会计dV Ju则下(Non-GAAP)息税折旧摊销前利aZ Ns. 於 www.ricisung.hk -

#26.美國海軍究竟有多強?看具體數據 - FANSWONG

美國海軍 下設七個艦隊,約500000現役和預備役軍人、279艘現役軍艦和約4000 ... 目前中國海軍總噸位僅有約180萬噸,和美國海軍的460萬噸差距非常明顯。 於 www.fanswong.com -

#27.新编日本近代史 - Google 圖書結果

美、英、日三国海军军舰的总吨位比例是5∶5∶3。[18]美国竭力维护本国优势地位的提议,得到英国的支持,却引起日本的反对。在11月15 日举行的第二次会议上, ... 於 books.google.com.tw -

#28.「海運興國」與「航運救國」: 日本對華之航運競爭(1914-1945)

因此,如何有效截堵這塊美國海軍鞭長莫及的漏洞,勢必需要其他的武器與戰術。 ... 固然潛艇擊沉總噸位佔有優勢,但從1942年底空中攻擊對日本運輸船的威脅逐步升高, ... 於 books.google.com.tw -

#29.中国海军舰艇总吨位世界第三实力排位众说纷纭 - 手机搜狐

中国海军新型驱逐舰护卫舰编队8月30日,英国《经济学家》杂志援引美国国际战略研究所(IISS)的数据,称中国海军的舰艇总数已超美国,位居世界. 於 m.sohu.com -

#30.大西洋血腥海戰 - Google 圖書結果

第二次世界大战时期的潜艇德国在实行“全面无限制潜艇战”后的两个月里,仅在北海和大西洋,就有总吨位为145万吨的840多艘商船被击沉。但是,随着美国海军参加护航和英国 ... 於 books.google.com.tw -

#31.全球海權向亞洲轉移美海軍居5強之首陸爭奪霸主地位

美媒《軍事觀察》(Military Watch) 雜誌在其專題報導中說,目前海軍力量最強大無疑是美國海軍,它擁有數量最龐大的艦隊,總噸位約350萬噸,其艦艇不只性能 ... 於 www.chinatimes.com -

#32.中美俄海军舰艇总吨位比拼:美350万吨,俄75万吨,中国多少?

等到第二次世界大战结束以后,美国开始迅速崛起,并成长为了世界上唯一一个超级大国。而美国也凭借着11艘核动力航母,成功超越了其他国家的海军,其舰艇总 ... 於 dyfocus.com -

#33.美國海軍總噸位是多少,各國海軍總噸位排名?

根據英國《簡氏防務週刊》給出的資料則顯示,美國海軍為300萬噸左右,俄羅斯為110萬噸,中國海**艇總噸位為82萬噸,同樣被列在第三。 ... 二、三之和,可以 ... 於 www.bees.pub -

#34.中美海軍實力對比,部分領域實現反超,整體戰力還有差距

首先在現代海軍核心的航空母艦這一塊,美國裝備了11艘10萬噸級的核動力航母,包括1艘全世界最先進的福特級航母和10艘尼米茲級航母,總噸位超過100萬噸, ... 於 www.gushiciku.cn -

#35.美媒竟然替中国海军“辟谣”了?!

但美军舰艇装载的进攻性导弹是解放军舰艇的两倍多——这还不包括美国航母舰载机联队可以携带的导弹数量。考虑到美国海军的总吨位为450万吨,是中国海军的两 ... 於 web.shobserver.com -

#36.每年下水20萬噸,美國海軍要重新奪回下水噸位領先優勢?

不過2019年卻和以往大相徑庭。也就是說,即使2019下水瞭單艘就有10.4萬噸的肯尼迪號,美國海軍當年的新下水艦船總噸位,仍然不能確保世界第一。隻能前所未有的屈居全球第二 ... 於 www.youseeandyouhappy.com -

#37.世界海軍總噸位,的排名情況,世界軍事海軍排名

1樓:匿名使用者. 1、美國海軍的絕對優勢大到各海軍強國加一起都無法與之對抗的水平。10支航母特混艦隊和9支兩棲攻擊特混艦隊,囊括了10艘大型核 ... 於 www.njarts.cn -

#38.中国海军总吨位和美国 - 搜狗搜索 - Sogou

全球第二,中国海军总吨位230万吨,超越俄罗斯仅次于美国 · 中美俄海军总吨位比拼,美军350万吨,俄军75万吨,解放军呢? 於 z.sogou.com -

#39.宋兆文/美重啟「第一艦隊」 劍指中共海軍 - 雲論

美國海軍 近日宣布,將有意在西太平洋與東印度洋重啟第一艦隊, ... 解放軍海軍現役艦艇數量位居世界第一,現役艦艇總噸位位居世界第二,是亞太地區 ... 於 forum.ettoday.net -

#40.內媒:2040年美軍艦或僅剩250艘海軍總噸位將被華超越 - 香港01

美國軍艦巡弋公海擔任世界警察的優勢,可能不再。內媒《新浪軍事》公眾號「利刃號」今天(3日)刊文指出,美國海軍不再打軍費戰爭,放棄「355艦海. 於 www.hk01.com -

#41.戰爭的邏輯:從普魯士崛起到兩次世界大戰 - Google 圖書結果

到1915 年8月德国潜艇击沉的商船总吨位数首次超过船厂在建船只的总吨位数, ... 从战列舰到核潜艇»一书就引用时任德国海军总参谋长的亨宁冯霍尔岑多夫的话一语道破 ... 於 books.google.com.tw -

#42.美國海軍- 维基百科,自由的百科全书

美國海軍 (英語:United States Navy,縮寫:USN或U.S. Navy),是一个美军軍種,負責管理所有与海軍有关的事务。其职责为:“配备、训练和武装一支有能力赢得战争、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#43.一年下水突破24萬噸,中國海軍排名力壓俄羅斯 - 人人焦點

二戰後期,美國海軍艦船總噸位已經達到了驚人的1200萬噸,占全世界軍艦的70%以上。其中包括;航母147艘、其他各種水面艦艇408艘、 ... 於 ppfocus.com -

#44.美國海軍總噸位是多少 - 出發網

合計420餘萬噸作戰艦艇總噸位大約300萬噸多點,加上輔助艦艇的話,超多800萬噸根據英國《簡氏防務週刊》給出的資料則顯示,美國海軍為300萬噸左右, ... 於 cufof.com -

#45.美军预测:2030年中国海军总吨位将2倍于美国,是 - 亚星官网

美军对中国军力的发展预测,常有惊人之语。而且语不惊人死不休。 比如,2018年5月美军太平洋舰队情报主管詹姆斯法内尔曾说:2030年的中国海军,总吨位 ... 於 ballengroupvideos.com -

#46.美媒:中国军舰比美国多但总吨位还不到美军一半|舰队 - 新浪军事

2021年11月9日 — 美国《福布斯》网站2021年11月5日报道称,美国国防部在其关于中国军力发展的最新报告中证实,中国已拥有世界上最大的海军舰艇数量。 於 mil.news.sina.com.cn -

#47.到2018年底美國海軍總噸位是多少,具體組成如何? - 劇多

目前,美國擁有43.4萬海軍,其中10艘航空母艦、109艘兩棲船艇、72艘潛艇、143艘水面船艇、3700架海軍戰機、22艘巡洋艦、6艘濱海作戰艦。全陣容加起來確實 ... 於 www.juduo.cc -

#48.中国海军舰艇数量2019总吨位,) - 国防军事

当然,表格中没有提到总吨位,但只要看一看美国海军向国会借钱的趋势就可以了。 最近,中国海军非常活跃,055号驱逐舰返回港口准备海上试验,075号楼发射 ... 於 www.fight2023.com -

#49.美国海军舰艇总吨位350万吨?一次详细的统计后,发现并非 ...

需要提前说明的是,由于一款舰艇的建造周期长,美国海军同一型舰艇之间实际吨位并不相同,比如尼米兹级航空母舰的首舰“尼米兹号”满载排水量9.6万吨, ... 於 www.sohu.com -

#50.中美俄海军舰艇总吨位比较:美国320万吨 - 百度搜索

中美俄海军舰艇总吨位比较:美国320万吨,俄130万吨,中国是多少. 免责声明. 百度搜索和网页https://www.163.com/dy/article/H5NV2VHG05529LLC.html?f= ... 於 www.eerrc.com -

#51.UB-65号潜艇- 维基百科,自由的百科全书

陛下之UB-65号艇(德語:SM UB 65)是德意志帝国海军于第一次世界大战期间 ... 在六次巡逻期间,该艇累计击沉了容积总吨合共为6197吨的6艘协约国或 ... 於 zh.m.wiki.hancel.org -

#52.中國有史以來最大航母編隊8艦出巡專家:北京重「氣派」美軍 ...

因此,無論是艦艇數量、品質,抑或是總噸位,此次的「遼寧艦」編隊都達到中國 ... 根據美國海軍作戰部長簽署的正式指令,一個航母戰鬥群通常最多會 ... 於 newtalk.tw -

#53.台海軍情》美國海軍驅逐艦穿越台海EP-3E電偵機支援 - 自由時報

〔即時新聞/綜合報導〕中國智庫今(26日)稍早於社群平台貼文稱,美國海軍驅逐艦「拉爾夫·強森號」(USS Ralph Johnson DDG-114)正「穿越台灣 ... 於 news.ltn.com.tw -

#54.中國海軍何時不懼美國?總噸位需要擴大到630萬噸 - 每日頭條

詳細分析差距,中國海軍何時不懼美國?總噸位需要擴大到630萬噸 ... 在剛剛過去的2021年,中國海軍喜提了總噸位17萬噸的新艦。在075型兩棲攻擊艦和055型大型 ... 於 kknews.cc -

#55.美國海軍第七艦隊再次穿越台灣海峽

美國海軍 第7艦隊6月22日發表聲明證實,美軍伯克級導彈驅逐艦“柯蒂斯·威爾伯”號(USS Curtis Wilbur DDG 54)6月22日下午穿過台灣海峽。 於 www.voacantonese.com -

#56.美國海軍戰艦「闖入」中國航母「遼寧」號編隊? 專家如何解讀

中國航空母艦「遼寧」號戰鬥群繼續在東海演習之際,有追蹤全球各國軍艦的社交網站帳戶發佈衛星圖片,顯示一艘美國軍艦混在遼寧號戰鬥群之中航行, ... 於 www.cw.com.tw -

#57.90年代屈辱事件背后的震撼真相! - 久升学院

中方几次出动船只试图给银河号补给,但是因为美国的电子干扰与军舰阻扰, ... 吨位超过20万吨,相当于一个法国海军,远远超过美国海军每年新增吨位。 於 9upcollege.com -

#58.2張圖看懂中美海軍造艦誰更猛,中國數量碾壓、美國總噸位卻 ...

同期的2016-2017年,美國海軍總共服役了11艘艦艇,從數量上看美海軍新艦艇數量僅為中國的四分之一,但總噸位卻超27萬噸,比中國多出3萬多噸,顯然美國 ... 於 www.ponews.net -

#59.中共海軍戰略與艦艇發展(蔡明均) - 軍事刊物

IISS對各國軍艦數量統計結果顯示,2008年以後,中共海軍總噸位數躍居全球第 ... 美國海軍情報專家將「現代化」界定為水面艦具備多重任務能力、超越點 ... 於 navy.mnd.gov.tw -

#60.遼寧號艦群穿宮古海峽進太平洋日台緊盯掌握 - 新唐人亞太電視台

不過我想中共的海軍目前雖然數量是全世界最龐大的,大概在三百五十幾艘左右,可是它的 噸位 還是遠少於 美國海軍 ,再加上實戰經驗非常非常有限,所以它的 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#61.美媒:中国军舰数比美国多但总吨位不到美军一半

在上周发布的美国国防部2021年度中国军力报告中显示,中国海军有355艘一线作战舰艇,分为三个舰队,沿中国海岸排列。相比之下,美国海军只有拥有305艘一线 ... 於 www.6parkbbs.com -

#62.2021年,讓美國海軍絕望的中國海軍「下餃子」與「白菜價」

中國海軍艦艇編隊一、2021年,美國海軍又揚眉吐氣了一回!因為在這一年裡,美國海軍以14.43萬噸的下水總噸位力壓排名第二的中國海軍6.38萬噸重新奪得 ... 於 www.jasve.com -

#63.我国海军总吨位230万吨,已超越俄罗斯海军,成为世界第二大 ...

经过近30年的现代化建设,我国海军实现了质的飞跃,总体规模已经超过俄罗斯海军,达到了世界第二的水平,仅次于美国海军。一些美国战略分析专家也承认 ... 於 3g.163.com -

#64.美国海军舰艇总吨位350万吨?一次详细的统计后,发现并非如此

美国海军 现役11艘航空母舰,其中尼米兹级航空母舰10艘,福特级航空母舰一艘,尼米兹级航空母舰按照9.7万吨统计,10艘合计97万吨,外加一艘11万吨的福特级 ... 於 www.163.com -

#65.美国海军总吨位中美俄海军舰艇总吨位对比:美国350万吨 ... - 亚太资讯

当今世界上海军力量最强大的国家,毫无疑问是美国。无论是战舰的装备技术还是总吨位,都在世界上排名第一。目前美国海军共有五个舰队,约279艘军舰,海军舰艇总吨位 ... 於 www.widejs.com -

#66.中国海军舰艇总吨位世界第三实力排位众说纷纭

8月30日,英国《经济学家》杂志援引美国国际战略研究所(IISS)的数据,称中国海军的舰艇总数已超美国,位居世界第一。然而,单以军舰数量衡量一国 ... 於 www.china.com.cn -

#67.美媒:美海军舰艇总吨位远超中国固定翼舰载机也有20倍优势

(参考消息网5月5日报道)美国《国家利益(The National Interest)》双月刊网站5月3日发表戴维·阿克斯的文章《海上对决:中国海军正在赶上美国吗?》,摘编 ... 於 mil.qianlong.com -

#68.中美俄海军总吨位比拼,美军350万吨,俄军75万吨,解放军呢?

我们都知道美国有11艘航母,但是很少有人知道美国海军不只是航母多,其它的各类军舰规模也是相当庞大的,大大小小的军舰加起来大概有279艘,且这些军舰的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#69.心有余而力不足!橫行霸道100年的美國海軍,目前面臨怎樣的 ...

毕竟美国有着如此庞大的军事规模,建造军舰数量多本身不存在什么问题。只是新建造和下水的军舰吨位和海军总吨位以及数量相比,比例还是太小,这就使得美国 ... 於 qiqi-toutiao.com -

#70.美國海軍總噸位350萬,「海上霸主」,中國還需要多少年趕超?

最重要的原因之一是美國擁有一支「全球」海軍。據最新統計顯示,美國海軍總噸位已達352萬噸,居世界第一。其中,有11艘排水量超過10萬噸的超級航母,91艘1 ... 於 read01.com -

#71.美國海軍艦艇總噸位350萬噸?一次詳細的統計後,發現並非如此

前言美國海軍是目前世界上艦艇總噸位最大的海軍,但美國海軍艦艇總噸位到底是多少,目前出現在網絡上的數據很多,而且在這些關於美國海軍艦艇總噸位的 ... 於 inf.news -

#72.大乱斗!中美日三国航母编队汇聚西太 - 加拿大家园

美国海军 “林肯”号航母编队共辖军舰2艘,总吨位约11.5万吨,拥有128个垂直发射单元。并且此次“林肯”号是搭载完整舰载机联队出航的,拥有2个F/A-18E中队(12 ... 於 www.iask.ca -

#73.第二次世界大战实录·战争背景篇 - Google 圖書結果

条约规定美、英、日、法、意主力舰总吨位的比例依次为5∶5∶3∶1.75∶1.75, ... 条约对日本作了一定限制,但美国放弃 在菲律宾、关岛和阿留申群岛建筑海军基地的权利, ... 於 books.google.com.tw -

#74.美軍預測:2030年中國海軍總噸位將2倍于美國,是真的嗎?

那麽,美軍情報高官的預測有譜沒譜?本文就來細究一番。 根據統計,目前美國海軍的總噸位爲350萬噸,中國230萬噸,緊隨 ... 於 www.zhdate.com -

#75.美國海軍(英語:United States Navy,縮寫 - 中文百科知識

安全警衛部隊主要負責海軍武裝艦船、基地設施和國務院駐外使、領館的安全警衛工作,兵力約占陸戰隊總兵力的8%。 美國海軍陸戰隊航空兵按聯隊、大隊和中隊三級編成,共編有3 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#76.世界海軍實力排名2016,中國海軍不敵俄美排名第三 - 排行榜

美國海軍 是目前世界上最強大的海上作戰力量,其中下轄11個航母戰鬥群,10個艦載機聯隊。 ... 遼寧號航母中國海軍擁有超過500艘水面作戰艦艇,總噸位超過100萬噸,但 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#77.美国海军舰艇总吨位714万吨,以绝对的优势排名全球第一

2022全球海军总吨位排名,美国海军舰艇总吨位714万吨,以绝对的优势排名全球第一,我海军约280万吨,只有美海军的约三分之一……不过,图表中的统计标准 ... 於 www.ckhq.net -

#78.中海軍軍力與美旗鼓相當? 美媒打臉軍情局 - 聯合報

美國海軍 情報局(ONI)評估去年底中國海軍艦隊數量躍居全球第一後,日前發布新戰略指南, ... 美國海軍的總噸位為450萬噸,是中國海軍的兩倍多。 於 udn.com -

#79.中美俄海军舰艇总吨位对比:美国320万吨,俄130万吨,中国是...

美国海军 军舰的总吨位大概是350万吨,远远超过了中国和俄罗斯,并且美国海军军舰的先进性在世界上也数一数二,仅仅是现役重型核动力航母就有十一艘。美国以前本身就是 ... 於 www.ttyshi.com -

#80.中美萬噸級驅逐艦或巡洋艦對比,2030中國將徹底翻盤

相較於驅逐艦而言,巡洋艦的噸位更大,火力. ... 美國海軍在巡洋艦上,現役一共擁有22艘「提康德羅加」級飛彈巡洋艦,該級艦艇研製於上世紀70年代末,於1983年1月22日 ... 於 chinahot.org -

#81.美國海軍:總兵力50萬擁279艘軍艦噸位總和難以企及 - 阿波羅網

現役的航母編隊是尼米茲級核動力航母,共有十艘,該級航母滿載10萬噸,裝備4座升降機、4台蒸汽彈射器以及兩座反應堆。 有黃蜂級兩棲攻擊艦8艘服役中,塔拉 ... 於 tw.aboluowang.com -

#82.全面對比中美海軍力量!美國優勢明顯,中國有實力也更具發展 ...

單從艦艇總數來看中國名列前茅,目前中國共擁有330多艘作戰艦艇,不過這並不意味著中國海軍的規模已經全面超越美國海軍,因為在艦艇總噸位上美國海 ... 於 twgreatdaily.com -

#83.这国海军的总吨位还有120万吨吗? - 今日头条

第二家超过300万吨级的自然是美国海军,其在珍珠港事件爆发后急速的扩大海军规模,有大量的民船临时改装成了护航航母,并且创造了1年新装备100艘驱逐舰的记录。 於 www.toutiao.com -

#84.潜艇西澳突然入水官兵一度担心沉没- 国际- 带你看世界 - 星洲日报

澳洲传媒周六(7日)报道,澳洲皇家海军一艘柯林斯级潜艇去年在西澳省海岸准备深潜时突然入水。由于后备系统起初未能发挥作用阻止海水继续涌入, ... 於 www.sinchew.com.my -

#85.中國有史以來最大航母編隊8艦出巡專家:北京重 ... - 奇摩新聞

因此,無論是艦艇數量、品質,抑或是總噸位,此次的「遼寧艦」編隊都達到中國 ... 根據美國海軍作戰部長簽署的正式指令,一個航母戰鬥群通常最多會 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#86.美國戰艦總噸位310萬噸,俄130萬噸,中國多少? - 天下頭條

當代各國都在努力打造海軍,一方面是為了迎合現代化軍事建設的需求,另一方面則是為了保障自己的海上權益。畢竟海洋不僅是各國重要的貿易渠道,同時它 ... 於 kk-news.cc