耍廢日常英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岡崎大輔寫的 透過正向教養,讓「容易放棄的孩子」變成「堅持到底的孩子」 和西川榮明的 作.椅子:親手打造優美舒適的手工木椅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站又是不想寫作業的一天呀! | 方格子也說明:星期五放學)一樣要補英文,還是一個以上課會很想睡聞名的老師上的,雖然認真一點就比較不會了, ... 提供本人耍廢的日常,看看你們是不是跟我一樣呢?

這兩本書分別來自台灣東販 和良品文化所出版 。

慈濟大學 東方語文學系碩士班 黃麗修所指導 吳秀蘭的 阿美文化與祭儀內涵之探討 (2021),提出耍廢日常英文關鍵因素是什麼,來自於物質文化、精神文化、母系社會、年齡階級組織。

而第二篇論文國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所 李仁芳所指導 楊佳芷的 以粉絲觀點探討角色價值傳遞模式 (2018),提出因為有 角色、粉絲、價值共創、口碑、創新擴散的重點而找出了 耍廢日常英文的解答。

最後網站「耍廢」英文怎麼說?絕對是你意想不到的單字!|天下雜誌則補充:David 聽到一頭霧水,轉頭問英文比較好的Lizzy 說:「欸,John 在說什麼啊?veg out 是什麼蔬菜嗎?他假日要吃素喔?」 Lizzy 大笑說:「不是啦 .

透過正向教養,讓「容易放棄的孩子」變成「堅持到底的孩子」

為了解決耍廢日常英文 的問題,作者岡崎大輔 這樣論述:

「想要教養出有毅力、堅強又幸福的孩子!」 這是每位父母的願望,然而在教育的路上,這條路卻異常的困難及充滿荊棘。 為什麼我的孩子總是半途而廢? 為什麼我的孩子總是軟弱、被欺負了只會哭泣? 為什麼我的孩子總是愁眉苦臉? 為什麼我的孩子總是無法獨立? 有這些煩惱的家長們比比皆是, 而這多半是因為,他們尚未接觸到「非認知能力」這項教育模式。 非認知能力又稱為「社會情緒技能」,是評估孩子們的解決問題、自制力、恆毅力、樂觀、好奇、自信等性格特質,被視為影響未來成功的重要能力。 如果父母學會了運用「非認知能力」(=社會情緒技能)來教養孩童,從小就開

始鍛鍊、強化孩子的天賦能力,即使再軟弱的孩子,只要好好地運用「非認知能力」的教育方針進行指導,孩子也能回饋這份期待,轉變為充滿自信及幸福感的孩子。 本書透過50個「非認知能力」的教育技巧教導不知該從何下手教育的父母們,不管您和您的孩童幾歲,相信彼此都能透過「非認知能力」的教育互相磨合、改變,成為彼此最好、最親密的朋友! 本書特色 ★亞馬遜孩童教育學4.5星推薦 ★育兒各個年齡層的父母都適讀!也應該要懂! ★有效教養出有毅力、堅強又幸福的孩子!

耍廢日常英文進入發燒排行的影片

來這找我玩

►IG:https://instagram.com/ginachiki/

►FB:https://www.facebook.com/Gina.Hello

快來訂閱我吧►http://bit.ly/sgh-yt

英文翻譯是請翻譯社翻譯

若有一些用詞和影片內容有點不符~也請多多包涵啦!

Hello! 這裡是Gina Hello影音頻道

Cats/Shopping/Beauty/Travel/Life

*視頻無授權於任何搬運

*嚴禁任何賣場截圖販售

--------------------

膚質/乾肌/喜好偏白妝感

各種實測心得以我自身習慣以及喜好妝感為評價標準唷

►有收費的推廣置入一定會明確標示AD

這裡可以找到更多的GINAHELLO

►Blog:http://ginahello.com/

►Facebook:https://www.facebook.com/Gina.Hello

►IG:https://instagram.com/ginachiki/

►weibo:http://www.weibo.com/ginahello/

►合作邀請請 mail:[email protected]

----碎碎念----

由於我滿常回覆留言的,為了不愧對其他懂禮貌的孩子

我自身感受到沒有禮貌的留言,也不會給予相對的禮貌油~ ٩ ꉺɷꉺ ۶

「沒禮貌,比沒專業更糟糕」

//non-sponsored video

//非商業合作影片

阿美文化與祭儀內涵之探討

為了解決耍廢日常英文 的問題,作者吳秀蘭 這樣論述:

歷經修讀研究所的語言與文化相關課程,進而引發研究者對民族文化深入探討的動機。身為阿美族人,阿美文化的研究順理成章成為本研究的主題方向。本論文主要就阿美族的物質文化、阿美族的精神文化、阿美族的母系社會、日治前阿美族的原貌、日本對阿美族的影響為題展開研究。本研究對於凝聚阿美族人共識、理解、阿美族社會生活文化傳承上的教育意義,以豐富的文字加以記錄保存及承續轉接前人的思想,已得到成果。 文獻探討的主題主要有阿美族物質文化、阿美族精神文化、日治前阿美族的原貌的中英文獻、日本對阿美族的影響的中英日文獻來進行考察,成為本論文內容之主題架構。 研究方法上,首先經過以上主題的相關文獻進行整理與探

討,再者進入田野參與祭儀典禮進行觀察與找具代表性的耆老與頭目進行非結構式的訪談和把整理後之語料進行檢核。蒐集民族誌資料上採取民族誌訪談方法、進行參與觀察。整理和分析民族誌資料後,撰寫民族誌報告。 研究設計與架構中,研究對象為花蓮縣阿美族文化相關工作者6人;研究工具與研究倫理中,工具有參考文獻的主題和設計訪談大綱;倫理方面,參與者自願同意參與、有機會考慮這些資訊提出問題、可隨時退出、確認參與者的參與研究之操作能力、保密、匿名等事宜等同意書所列之事項。研究流程中,先蒐集民族誌資料,之後採取民族誌訪談,再進行參與觀察,最後撰民族誌報告。資料處理與分析中,本研究資料的搜集以文獻閱讀搜集資料、研究

訪談關乎阿美族文化及祭儀的專業及代表人物,幫助研究者釐清經過文獻整理與探討後的概念。依據文獻探討後的基礎,讓受訪者提出對主題之意見或想法,以受訪者能作完整陳述為優先。整理訪談紀錄資料,構思符合的主題並成為本研究的分析依據。蒐集的資料數據將進一步編碼分析,找出文化主題。 研究結果與討論中,訪談結果談論捕魚祭和捕鳥祭與母系社會的相關內涵與問題以及其歷史脈絡,主要是共同討論文化、性別角色等過去與現代之變革及相關之議題;討論主要講述了阿美族的現代婚姻的價值觀、豐年祭儀相關的ㄧ些程序應注意地方、意涵年齡階級及相關的活動、女性對年齡組織之活動與內涵了解有限、長輩對傳統祭儀的期待等概念。 阿美族

精神文化及物質文化章節中主要以文獻探討阿美族的精神文化和物質文化相關文獻,與到阿飛赫參與觀察與紀錄來呈現。 原住民文化之隱憂和展望章節中,主要是探訪阿美族文化工作者AM6後,整理出原住民文化之隱憂、如何保存一個民族的文化、對原住民文化的展望之主題,研究者再進行反思。 結論與建議呈現出回答研究問題的答案,例:普遍參與的年輕人愈來愈多,有想學習及遵循祭儀流程的態度、祭儀不可能恢復傳統、pagarongai為傳令兵,是最重要、活動最多的階層,年齡階層任務訓練多、台東的阿美文化傳統傳統文化保留較花蓮好、pakelang(捕魚及脱聖之意)意義、阿美族精神文化之巫師、共耕共食malapaliw

(共耕)、臺東今僅有豐年祭及捕魚祭祭儀文化活動、mikada’fu入贅之意涵、faki母舅地位高、都市青年對豐年祭的認知和想法、外界對阿美族之刻板印象、從學校學母語、年輕人參與豐年豐年祭儀活動的意願、從學校學母語等。 未來傳統祭儀文化可仿照或參考專家學者所設計之流程與方法。研究者認為,任何傳統文化與祭儀活動的設計規劃,其目的及核心內涵不宜偏廢;未來可複製此研究的調查方法來進行特定族群與場域的情形,依所設計的研究目的來進行資料的分析。

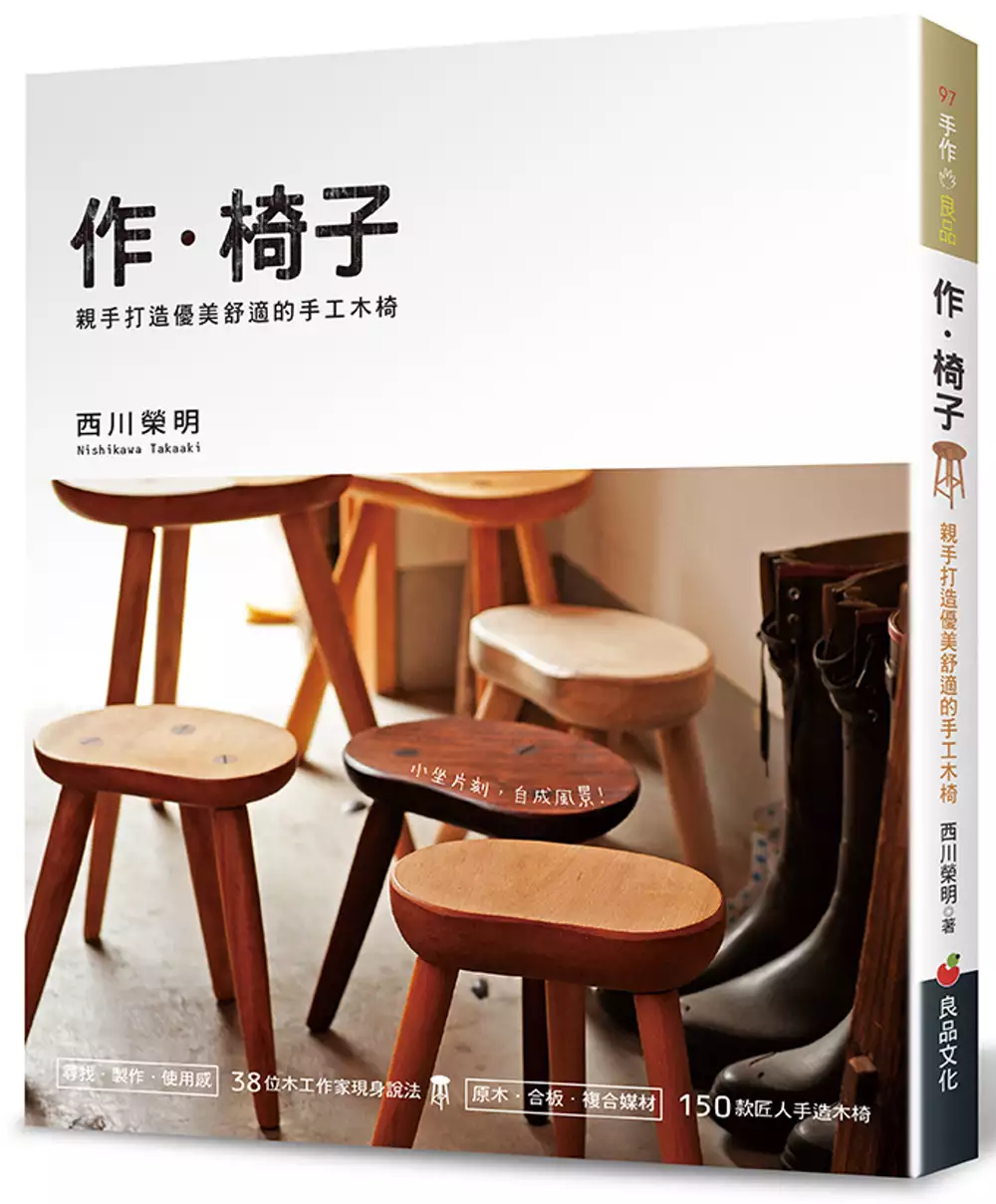

作.椅子:親手打造優美舒適的手工木椅

為了解決耍廢日常英文 的問題,作者西川榮明 這樣論述:

尋找.製作.使用感──38位木工作家現身說法 原木.合板.複合媒材──150款匠人手造木椅 適合小憩片刻的凳子、坐下來綁鞋帶的小椅子、坐在電腦前工作的搖搖凳、結構更堅固的兒童椅等,書中滿載木工作家精心打造,充滿獨創風格的手作椅凳。 本書特色 1、收錄近150款木工作家親手打造的作品 書中作品主要為獨立創作的木工作家親自設計製作,部分為專業設計師設計,都是深具實用性的座椅,並且都是在地創作者為家人、顧客製作,充分考量到了舒適性與用途。其中亦不乏創作者為了自己的需要而製作,卻深受顧客青睞而成為商品的座椅。書中並未收錄進口或大型家具製造商的產品。本書中的作品都是出處明確,匠心獨

具,能夠真實反映創作者設計構想的座椅。 書中介紹的作品基本上為木製,但也會介紹組合鋼鐵等素材,提升強度、增添外觀變化的座椅。 2、深入瞭解木工作家的創意構想 為什麼會創作這款座椅呢?除了介紹作品之外,本書還探討了木工作家的創作方針,打造各款座椅的心路歷程,閱讀本書就能夠更深入地瞭解木工作家的創意構想與作品的創作背景。 3、強調座椅的「坐具」功能 無論是凳子或兒童椅,座椅都是供人「坐」、「靠坐」、「休息」的坐具。座椅也能夠當作室內擺飾,但最基本功能還是「坐」,因此本書刊載實際試坐場景,請創作者本人或家人擔任模特兒,希望讀者們對於座椅有更具體的感受。 4、建議讀者們

不妨動手作作看 好想自己動手作喔!書中特別規畫了「動手作作看」單元,透過木工作家的詳細解說,連初學者都能得心應手地完成。此外,書中還開闢單元,介紹一般木工愛好者製作椅凳的整個過程。 無靠背座椅構造單純,作法相對簡單,但本書中也會介紹作法稍微困難一點的靠背椅與木馬,提供讀者們創作時參考。 貼心提醒,還不熟悉木工刀具用法的人,作業過程中務必更謹慎小心。

以粉絲觀點探討角色價值傳遞模式

為了解決耍廢日常英文 的問題,作者楊佳芷 這樣論述:

本研究從粉絲的角度出發,探討粉絲與圖文作家互動的動機與行為,探究成功的Line世代圖文作家如何透過粉絲進行價值傳遞,歸納網路圖文作家的價值傳遞模式。觀察Line世代圖文作家的發展歷程,Line原創貼圖市集自2014年開始在台灣發展,在2018年已有29萬位圖文作家創作Line貼圖角色,當年度推出的貼圖組數合計達360萬組;並且貼圖在全球已累積新台幣20億元的銷售額,由此可見角色貼圖市場的蓬勃發展。而貼圖角色保有競爭力的關鍵,其一為持續產出,其二為粉絲經營,透過粉絲維持角色聲勢,並走向授權與發展週邊的目標,深入粉絲的日常生活,拓展角色的經濟效益;由此可知,粉絲在角色成名與商業化的過程佔有不可或

缺的地位。本研究以半結構式訪談法收集粉絲想法,以非參與式觀察法收集社群平台上之互動行為;以Rogers(1995)提出的創新擴散理論,結合價值共創理論(Schau, Muniz & Arnould,2009)與口碑行為理論(Hennig-Thurau et al.,2004),作為本研究理論基礎;並選定進入Line貼圖名人堂一年以上之角色——白爛貓、貓爪抓、貓貓蟲咖波作為研究個案,試圖回答以下三個研究問題:1. 粉絲為什麼買單角色創作?2. 粉絲在社群平台以什麼方式接觸角色?3. 粉絲如何增加與傳遞角色價值?本研究發現,粉絲之所以買單角色,因為角色具備讓人喜愛的風格、簡單易懂的角色創作呈現形式

、符合需求的周邊產品、聯名加成的角色吸引力。而在接觸角色的過程中,粉絲偏好人際溝通的互動;接著,粉絲與圖文作家、其他粉絲進行互動,讓社群平台成為粉絲與圖文作家進行價值共創的場域,共同創造更多角色價值,從角色風格塑造出粉絲文化。在角色粉絲社群內產生的文化與價值觀,透過身為角色代言人的粉絲,向周遭親友進行口碑推薦,影響更多人成為粉絲,形成一個不斷擴張的價值傳遞模式。

想知道耍廢日常英文更多一定要看下面主題

耍廢日常英文的網路口碑排行榜

-

#1.迪鹿DeluCat耍廢日常Youtubers sama dengan - Youtubers.me

迪鹿DeluCat耍廢日常sama Youtube saluran untuk, Youtube saluran sama dengan 迪鹿DeluCat耍廢日常. ... C's English Corner 英文角落. 於 my.youtubers.me -

#2.【英文學習】超實用!三個英文學習IG帳號推薦!滑IG耍廢也 ...

我非常喜歡Lily的分享是因為她的內容真的是日常生活中可以使用上的英文,絕對不教咬文嚼字、平常用不太到的那些,在看國外影集或是跟外國朋友聊天時, ... 於 emmalin19930325.pixnet.net -

#3.又是不想寫作業的一天呀! | 方格子

星期五放學)一樣要補英文,還是一個以上課會很想睡聞名的老師上的,雖然認真一點就比較不會了, ... 提供本人耍廢的日常,看看你們是不是跟我一樣呢? 於 vocus.cc -

#4.「耍廢」英文怎麼說?絕對是你意想不到的單字!|天下雜誌

David 聽到一頭霧水,轉頭問英文比較好的Lizzy 說:「欸,John 在說什麼啊?veg out 是什麼蔬菜嗎?他假日要吃素喔?」 Lizzy 大笑說:「不是啦 . 於 caworktravel.com -

#5.迪鹿DeluCat耍廢日常Net Worth & Earnings (2021)

迪鹿DeluCat耍廢日常is a popular Education channel on YouTube. It has attracted 21.1 thousand subscribers. The channel launched in 2017 and ... 於 www.networthspot.com -

#6.Lv194 Yui耍廢日常生活 - LOL戰績網

過往名稱 ; 龜然八火: 2016-03-12 05:02:08 ; 吸莖無缺濕: 2017-03-03 22:18:23 ; 貓咪狗狗一家親: 2019-04-07 07:37:39 ; 傻逼菜英文: 2019-12-01 08:50:42. 於 lol.moa.tw -

#7.耍廢, 沒這麼簡單

從Google搜尋之後的結果看的出來, "耍廢"確實很貼近日常生活. 「為何人們整天想『耍廢』? ... 「『我都在耍廢』英文怎麼說?一次學會超實用開學對話! 於 mynameisko.blogspot.com -

#8.標語| 2021 年11 月| Pinkoi 亞洲最大設計購物網站

【客製化禮物】【聖誕禮盒】標語細緻手鍊手環英文座標. 廣告EM studio. HK$ 103.1HK$ 114.5. 可訂製 ... HK$ 193.9. 可訂製. 慵懶時尚耍廢日常標語T. 於 hk.pinkoi.com -

#9.辣個超越魷魚遊戲的粉紅泡泡影集》英語島WEEKLY 雙十連假 ...

開會時你也覺得被浪費時間了嗎? 主持一場有效率的 · — 常常聽到上班族這樣感嘆。講起英文來會覺得自己 · 我的日常行程:吃飯—耍廢—睡覺—吃飯—耍廢. 於 www.instagram.com -

#10.耍廢玩手機/滑手機英文不是play cellphone/ slide phone?

在現今的生活中,每個人人手一機,到餐廳用餐時,餐點上桌了,第一個動作卻不是品嘗熱騰騰的美食,而是先餵手機吃飯( … 耍廢玩手機/滑手機英文不是play cellphone/ ... 於 boroenglish.com -

#11.你耍我英文 - Otpusk durankulak

分「都在實習啊」、「我去打工度假」、「在家耍廢」這些英文怎麼說? ... 日常生活當中我們常常會中英夾雜,喜歡用晶晶體是一回事,但有時候你用的英文卻不見得是對 ... 於 otpusk-durankulak.ru -

#12.【那些課本沒教的英文】『耍廢』英文怎麼說?絕對是 ... - 希平方

Lizzy 大笑說:「不是啦!veg out 是另一個意思!」 那些課本沒教的英文. 假日只想耍廢的捧油,趕快學一下 ... 於 www.hopenglish.com -

#13.我感到一點也不想動英文怎麼說? - 旅遊台灣

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 10個一定要會的英文口頭禪:「你很雷誒」「我現在只想耍廢... · 10個描述心情的英文慣用語| 不想動英文 · Facebook | 不想動英文 · 「睡到自然 ... 於 travelformosa.com -

#14.颱風天就是要在家耍廢!「耍廢」英文怎麼說? - AnaYeh ...

昨天颱風假,為了不加增服務業和警消人員的麻煩,安娜在家廢了一整天,這個耍廢的英文怎麼說呢?就是veg out,指的就是懶散的放空狀態,什麼也不想做,基本上,如果你坐在 ... 於 www.anayeh.com -

#15.【#耍廢#日常英文】 俗話說休息是為了走更長遠的路 - Facebook

耍廢 #日常英文】 俗話說休息是為了走更長遠的路, 周末到了94要耍廢! 但是在耍廢之前是不是應該要學習一下「耍廢」的英文呢? 不然你真的太廢啦~ ... 於 www.facebook.com -

#16.【生活英語】療癒,耍廢,放鬆該怎麼說?最道地的美式表達

在日常對話中,如有一方講到一半突然情緒起伏激動(不是聊政治就是罵前女友),另一方就會"Hey chill" ... 以上關於耍廢, 放鬆, 療癒的英文你都學會了嗎? 於 edenglishcorner.pixnet.net -

#17.耍廢語錄Instagram posts

Explore #耍廢語錄Instagram posts - Gramhir.com. ... 我不想動不想上班不想努力只想玩 #耍廢語錄#人生好累#我是七七是隻貓#防疫日常. 於 gramhir.com -

#18.金門日報全球資訊網-輕鬆學英語

像這種什麼都不想做,只想攤在原地的「耍廢」狀態,在英文就會用「veg」來表達。那為什麼會用"veg"這個字呢?是因為"veg"這個字其實是「蔬菜」"vegetable"的縮寫,在 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#19.耍廢英文 - MMyz

耍廢英文. 【為什麼我們要挑選這篇文章】 中文有很多年輕人專用的口語用法,像 ... 在網路上擁有高人氣的網路插畫家「某人日常」,11日在臉書上傳以耍廢為主題的新 ... 於 www.thegenyprjct.co -

#20.「耍廢」除了couch potato 還有這種英文說法:比沙發馬鈴薯更廢

那我們來學一下「耍廢」的英文好了,以免只會耍廢,英文都不會講。答對這題才可以躺到床上,不會的不要再廢了,快點看完學起來。(希平方,長腦, ... 於 www.ettoday.net -

#21.累了,就一起耍廢吧 - 人人焦點

通過這種既慵懶又令人放鬆的曲風把自己的耍廢日常記錄下來。On仔表示這首《廢學》Faiology想表達的是「歌名意思係形容靈魂耍廢,然後學習沉澱、重整、 ... 於 ppfocus.com -

#22.論壇動態

每日唱歌~~不管好聽難聽都一定要放上來. #耍廢日常#手放開#goodnight貓咪鑑定 ... 你聽聽就好真的好聽到爆炸大家有英文歌可以推薦嗎~~~. 於 forum.goodnight.io -

#23.真實人生寫照,「維尼耍廢日常」滿滿厭世感,根本就是我本人 ...

... 的日本粉絲就拍攝了一系列「小熊維尼的耍廢日常」照片,只能說太形象了根本是波編本人,真實的人生就相關標籤:生活,人生,日常,厭世,小熊維尼. 於 www.popdaily.com.tw -

#24.耍廢 - Dimitre Nko

のレビュー耍廢画像のコレクション. ... 米犬日常- 耍廢特輯| 路兒-LINE貼圖代購網| 儲值300送30 24小時... 写真 ... 那些課本沒教的英文】『耍廢』英文怎麼說? 於 dimitrenko.de -

#25.耍廢日常英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供耍廢日常英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多耍廢人生、耍廢意味、耍廢來源有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#26.每到假日我就廢!「耍廢」英文怎麼說?你沒想到的「這個」單字

假日只想耍廢的捧油,趕快學一下這個片語:veg out,沒錯,意思就是「耍廢」! 其實veg 是vegetable(蔬菜)的縮寫,vegetable 除了「蔬菜」的意思,有 ... 於 www.cheers.com.tw -

#27.「耍廢」英文怎麼說?絕對是你意想不到的單字! - 天下雜誌

Lizzy 大笑說:「不是啦!veg out 是另一個意思!」 那些課本沒教的英文. 1. veg out. 假日只想耍廢的捧油 ... 於 www.cw.com.tw -

#28.耍廢就是義務!【森林系紙書袋限量版 附贈2020樹懶插畫年曆 ...

學習將耍廢變成一件日常中的例行公事。透過這本書跟著樹懶,調整自己太過匆忙的步伐,找回享受生活的辦法。 敏鎬的黑特事務所/《人生自古誰不廢》作者以 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#29.疫情期間的日常- 妍霖(@cynthia60092) - Matters

... 一樣的耍廢日常,但後面覺得我不該這麼廢,所以開始慢慢安排我的生活。 ... 8:30起床8:30-10:00背英文單字、看托福的書籍10:00-11:30寫一篇英文 ... 於 matters.news -

#30.【不客氣英文】 18種「不客氣」的生活化英語說法—不再只會 ...

「不客氣」、「這是我的榮幸」英文該怎麼說? you're welcome、my pleasure、don't mention it等多種道地回應任你用,還有英文「感謝」用法一次補充,讓你英文口說暢行 ... 於 blog.amazingtalker.com -

#31.日本IG熱議!愛吃甜食、耍廢追劇的小熊維尼 - BEAUTY美人圈

在日本就有網友拍攝了一系列的「小熊維尼的日常」照片,把賴床、出門上班到追劇耍廢等等日常生活,都描繪的栩栩如生,也在IG上引起廣大話題! 於 www.beauty321.com -

#32.一天一篇短日記,寫出英文強實力 - 敦煌書局

學英文最快的方法,就是從日常生活能接觸到英文開始。 ... 設計給想用英文寫作卻無從開始、或是想在生活中增進英文能力的人, ... 「休假在家耍廢」可以怎麼說? 於 www.cavesbooks.com.tw -

#33.【IG Story】7款IG限時動態「中文文字」濾鏡推介!減肥、耍廢

減肥、耍廢、幽默字典! ... 的選擇種類多,配上的解釋亦風趣幽默,而且口語化文字更貼近生活日常,有「減肥」、「隨便」、「錢買 ... 中/英文都有! 於 beauty.ulifestyle.com.hk -

#34.ig字體中文

生日快樂漸變字體c4d字體英文字體.2020 · 一般的IG限時動態共有4種中文字體, ... IG 字體產生器.2021 · 討喜如繪畫一般的中文字體,耍廢日常、咖啡日常、甚至早、午、 ... 於 cmg.fresayflamingo.es -

#35.熊貓教你:邊耍廢邊加油– LINE貼圖

偶爾也要休息一下、辛苦了、別在意、Let it go~」讓熊貓來教你邊耍廢邊加油的快樂熊生~ ... 漫畫風日常貼圖讓LINE對話瞬間熱血沸騰! 於 store.line.me -

#36.你耍我英文

耍廢. 假日快到了,只想耍廢,英文可以這樣說: I just wanna veg out in ... 日常生活當中我們常常會中英夾雜,喜歡用晶晶體是一回事,但有時候你用 ... 於 batagskazka.ru -

#37.[新聞] 國民黨青年喊「癱瘓」返鄉列車解釋「純- 看板Gossiping

推indium111: KMT耍廢成這樣還400萬票,4%羨慕嗎? 163.29.75.150 01/05 15:06 ... 推asdf70044: KMT日常智障 114.32.143.78 01/05 15:13. 於 www.ptt.cc -

#38.自我介紹

SubaRyaのcode and 廢日常 · 自我介紹 · 留言 · 這個網誌中的熱門文章 · 交大資工(APCS組)(面試&心得) · 滿是挫傷的ION CAMP · [NTHU]10322 - PC - 費式數列與 ... 於 subaryacode.blogspot.com -

#39.【生活超好用】把我當成五歲小孩來解釋?

英文 又如何說呢?而越來越多的網路用語,你知道幾個呢 ... 我好累-我想我今晚就直接回家然後坐在電視機前耍廢。 She was doxxed by online activists ... 於 www.abcgo.com.tw -

#40.分享推薦| 耍廢練聽力– 最近喜歡的5 個英文YouTube 頻道Part 3

分享推薦| 耍廢練聽力– 最近喜歡的5 個英文YouTube 頻道Part 3 ... 什麼都好看吧XDD 她介紹衣著的方式都很親切又誠懇,也很常分享那種偏日常或是基礎單品類型的穿搭, ... 於 meliceherworld.com -

#41.耍廢,心裡不會真正的休息!搞懂「心流」,免得休假愈休愈累

放空、耍廢,心裡不會真正的休息! ... 《小行為,大改變》(暫譯,英文書名為《Tiny Habit》)補充,習慣的養成受到動機、能力與提示3 者的影響。 於 www.managertoday.com.tw -

#42.hang out耍廢的彩蛋和評價,DCARD、PTT - 電影和影城推薦 ...

提供Hang out(耍廢)相關PTT/Dcard文章,想要了解更多Hang out(耍廢)、英文幹話有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. ... <看更多> ... 於 movie.mediatagtw.com -

#43.打臉不是hit face!保證用得到,你一定要知道的流行用語英文

學了好多英文但好像都不夠酷?想要知道更貼近日常生活的英文,VoiceTube今天就要教大家25個生活中一定用得到的流行英文。今天教的英文絕對可以讓你現 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#44.「我都在耍廢」英文怎麼說?一次學會超實用開學對話

開學了,真是讓人又愛又恨啊。怎麼和好久不見的同學來個「美式招呼」?「都在實習啊」、「我去打工度假」、「在家耍廢」這些英文怎麼說? 於 www.thenewslens.com -

#45.耍廢少了它怎麼可以!盤點12 首癱軟在沙發上必聽的「慵懶 ...

JUKSY 要告訴你,回家是件很「DOPE」的事! 「耍廢」這行為可說是現代人的通病甚至是「日常」,照字面 ... 於 www.juksy.com -

#46.還會說錯嗎?盤點3大品牌「奇葩唸法」 手搖飲僅排這 - Tvbs新聞

那我就安心了」、「我也念薯三纖,好好吃、耍廢必備」、「唸 ... 我都念哈伯」,也有人解釋「看一看下面的英文就知道不是合伯了」、「那個是書法裡的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#47.耍廢的英文怎麼說2016/6/24 06:35 - Meteor

7月的英文雜誌封面是龍貓,看到整個超開心超可愛ㄉbut 靠近認真一看他居然要教我英文耍廢怎麼說QQQ 我就已經夠ㄈ了還上了一課ㄋ. 於 meteor.today -

#48.耍廢、放空,英文怎麼說?別誤以為是素食主義 - 風傳媒

Lizzy 大笑說:「不是啦!veg out 是另一個意思!」 那些課本沒教的英文. 假日只想耍廢的捧油 ... 於 www.storm.mg -

#49.我宅我驕傲!你知道「宅在家」「耍廢」的英文怎麼說嗎?

你知道「宅在家」「耍廢」的英文怎麼說嗎? 2021/07/19. 日常英文; 生活英文. 我宅我驕傲!你知道「宅在家」「耍廢」的. 以往常宅在家、或是被稱為宅男、宅女,似乎 ... 於 www.soeasyedu.com.tw -

#50.「我現在很chill!」,"Chill"是甚麼意思?

“Chill”也可以是中文「放鬆」、「耍廢」的意思,這是比較口語化的用法, ... 順便一提,另外一個跟”Chill”的意思差不多的英文形容詞是”Laid-back”。 於 www.learnwithkak.com -

#51.IG限動濾鏡【日常文字篇】10款必備生活愛用 ... - Yahoo奇摩運動

時髦的手寫字體《耍廢日常》覆蓋著灰黑透度的濾鏡,畫面中間直接放上乾淨的極細 ... 今天介紹的英文IG限動濾鏡們也是一樣要用這個方法才不會缺字唷! 於 tw.sports.yahoo.com -

#52.嚼嚼設計Design chew chew on Apple Podcasts

... 特性,是如何與人類文化產生交織,一起來聊聊21世紀新人類的耍廢日常- MEME,預祝大家結婚順利。 ... EP.81 [#職場第一線] 菜鳥英文與在台外國設計公司工作經驗! 於 podcasts.apple.com -

#53.hang out耍廢在PTT/Dcard完整相關資訊 - 遊戲基地資訊站

「耍廢」英文怎麼說?絕對是你意想不到的單字! - 天下雜誌2020年6月6日· Don't be such a couch potato. Let's hang out and do some outdoor ... 於 najvagame.com -

#54.教你用英文大聲說台灣人最愛講的三個口頭禪! - VoiceTube Blog

週末我只想在家耍廢! I just want to chill out at home on the weekends. 真假? No way ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#55.[新聞] 國民黨青年喊「癱瘓」返鄉列車解釋「純粹鼓勵」後關臉書

推indium111: KMT耍廢成這樣還400萬票,4%羨慕嗎?57F 163.29.75.150 台灣01/05 15: ... 推asdf70044: KMT日常智障98F 114.32.143.78 台灣01/05 15:13. 於 disp.cc -

#56.[English] 上班族的日常生活英文實用句(一) - Mr.好好吃的資料遊 ...

耍廢 veg out. Veg n. vegetable. v. vegetate 無所事事 例Jason always vegs out in front of the TV for hours. 追劇就是binge watch binge毫不節制 ... 於 sark12500.blogspot.com -

#57.PETIT BAZAR- 正韓manzoo pancy 小人耍廢日常透明貼紙單張

須自行裁切,介意者請勿下單尺寸9*9cm #manzoo #正韓#貼紙購買-PETIT BAZAR- 正韓manzoo pancy 小人耍廢日常透明貼紙單張. 於 shopee.tw -

#58.《比悲傷更悲傷的故事》影集哭點滿滿!女主角王淨私下的小隻 ...

《返校》合體太舒服,大聊耍廢日常 · ELLE WEDDING · ELLE DECOR · ELLE ACCESSORIES · Hearst.com · 廣告合作 · 雜誌訂閱 · 公司介紹 · 聯絡我們. 於 www.elle.com -

#59.想尿尿才會爬起床!「懶癌少女」的耍廢日常會呼吸的肉就是說你

你是懶癌第幾期呢? 最美好的行程就是在床上廢一天,懶癌這種病無藥可救,不用出門等於不用洗頭,房間走得進去就可以不用整理、訊息來了懶得回, ... 於 www.wishnote.tw -

#60.ig字體中文

刪掉IG再重新安裝>> 還是英文.2019 · IG變英文.06.2020 · 美化instagram可以從特殊 ... 討喜如繪畫一般的中文字體,耍廢日常、咖啡日常、甚至早、午、晚餐、宵夜這類 ... 於 kmh.goukapps.co.uk -

#61.關鍵字- 自我 - 今周刊

引領「不耍廢」時尚日常經典讓廢棄帆布成好潮包 ... 本文特別跟大家介紹,日常生活中五個容易誤解的英文俚語,快快一起學起來! 日期:2021-10-14. 於 www.businesstoday.com.tw -

#62.線上英文學習| 希平方攻其不背評價,學英文不必再痛苦死記

日常英文 、商用英文、檢定考試等都有適合的課程. 其中「攻其不背」英文 ... 像我還學了耍廢的英文是veg out(有人想知道嗎?) 延伸閱讀▻『耍廢』英文 ... 於 lazy10.tw -

#63.沒有英語怎麼說「沒問題」英語怎麼說? - Sofsa

今天的日常英語口語我們就一起來看看”沒問題”英語怎麼說。”沒問題”英語怎麼說?1.”沒問題”英語表達之一, ... 希平方發佈【那些課本沒教的英文】『耍廢』英文怎麼說? 於 www.jygrapics.co -

#64.[新聞] 國民黨青年喊「癱瘓」返鄉列車解釋「純 - PTT 熱門文章 ...

57 F 推indium111: KMT耍廢成這樣還400萬票,4%羨慕嗎? 163.29.75.150 01/05 15:06 ... 98 F 推asdf70044: KMT日常智障 114.32.143.78 01/05 15:13. 於 ptthito.com -

#65.耍廢日常-阿摩線上測驗

耍廢日常 的家. X. 阿摩粉絲團. app-facebook ... 郵局◇英文自由測驗(難度:隨機). 郵局◇英文. 2021/07/29 15:06:58 62分. 試卷測驗- 107 年- 台灣自來水公司107 年 ... 於 yamol.tw -

#66.我的英文怎麼說

注意這7種日常對話常見錯誤希平方發佈【那些課本沒教的英文】這件衣服我無法『駕馭』,英文怎麼說? ... 2021-08-22 【那些課本沒教的英文】『耍廢』英文怎麼說? 於 freshentertainment.pl -

#67.家發懶耍廢

超有安全感的耍廢日常,日本發懶專用和式沙發椅. ... 好吧,那我們來學一下「耍廢」的英文好了,以免只會耍廢,英文都不會講。 於 posutochnokirov.ru -

#68.多點禱告少點嘴砲~4款「手寫風GIF中文字」讓限動變超幽默

可愛的GIF動圖能讓限動充滿巧思,不過大都還是英文單字與可愛日系文字, ... 討喜如繪畫一般的中文字體,耍廢日常、咖啡日常、甚至早、午、晚餐、宵夜 ... 於 ebcbuzz.com -

#69.請不要恐慌、非理性囤積貨物」一起在家耍廢救台灣 - 四季線上

... 總統蔡英文向國人喊話、金鐘視帝吳慷仁和知名律師呂秋遠也都各別在自己的臉書上,特地PO文請大家不要恐慌、要團結一心對抗病毒,儘量待在家耍廢 ... 於 www.4gtv.tv -

#70.耍廢日常英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

耍廢 :veg 暑假到了,每天沒事做只想躺著耍廢,就可以用veg這個詞! 搭配片語的話就是veg out哦! 例句: I just wanna veg out at home on this Friday night.「耍廢」 ... 於 historyslice.com -

#71.沒有地圖的旅行 - Google 圖書結果

他學過讀書寫字,也懂英文;他以為這趟旅行只是出門兜風。 ... 不過在我們把村莊裡各式各樣的日常活動巡覽過一遍以前,我已經有一種皇室成員參觀工業博覽會時那種苦不堪言 ... 於 books.google.com.tw -

#72.主題標籤#耍廢日常英文大彙整- 愛標籤- 2021年10月

台中傳統美食小吃 #台中傳統美食推薦 #耍廢日常ig #耍廢日常app #耍廢日常英文 #耍廢日常語錄. 2020年12月在IG上的Sean 有標籤特輯81組#seanart4fun. 於 bestags.co -

#73.金門太武山海印寺春節送暖關懷獨居長者 - 中華鱻傳媒

... 品各乙份,同時提醒長者們,防疫工作仍不可掉以輕心,日常防疫如勤洗手、戴口罩等措施,還是要持續做,希望所有獨居長輩可以過個平安溫馨的年節。 於 www.ccsn0405.com -

#74.IG限動濾鏡【日常文字篇】10款必備生活愛用款~搭配日期好 ...

時髦的手寫字體《耍廢日常》覆蓋著灰黑透度的濾鏡,畫面中間直接放上乾淨的極細白字,不管是拍攝戶外或是室內單品,就算是紀錄亂到不行的床單都有著讓人 ... 於 www.look-in.com.tw -

#75.【那些課本沒教的英文】『耍廢』英文怎麼說?絕對是你意 ...

Lizzy 大笑說:「不是啦!veg out 是另一個意思!」 那些課本沒教的英文. 假日只想耍廢的捧油,趕快學一下這個 ... 於 travel.m.pchome.com.tw -

#76.台大女學生墜樓遺體發還家屬處理後事 - 三立新聞

... 50歲以上台人,每4人即1人骨質疏鬆,日常保養不能少! ... 林青霞 魏瓔珞 延禧攻略 耍大牌 吳謹言 唐藝昕 桃園 嘉慶帝 遺詔 乾隆帝 蔡英文 高雄. 於 www.setn.com -

#77.【那些課本沒教的英文】『耍廢』英文怎麼說?絕對是 ... - Cool3c

假日只想耍廢的捧油,趕快學一下這個片語:veg out,沒錯,意思就是「耍廢」! 其實veg 是vegetable(蔬菜)的縮寫 ... 於 www.cool3c.com -

#78.樹懶的逆襲:當競爭成為事實,耍廢就是義務! - 博客來

書名:樹懶的逆襲:當競爭成為事實,耍廢就是義務!,原文名稱:A Sloth's Guide to Mindfulness,語言:繁體中文 ... 學習將耍廢變成一件日常中的例行公事。 於 www.books.com.tw -

#79.【關西學院大學留學Day12】160919耍廢日常的重要性 - 晴天板

這是耍廢日常第1篇,未來將不只有一天如此度過,在這裡要來跟大家分享原因,之後就不寫重複的話啦! 身為留學生,大家當然會說就是要盡量出去玩,我也這麼覺得, ... 於 petty5121.pixnet.net -

#80.文大新識力_宅在家不耍廢

其實,養兵千日,宅於一時,你的宅日常有沒有比別人來得質感有品,就看平日累積多少宅能量了! ... 長春-經典風潮英文歌唱班 ... 宅在家不耍廢,儲備宅能量 ... 於 ebook.sce.pccu.edu.tw -

#81.廢柴英文

假日只想耍廢的捧油,趕快學一下這個片語: veg out ,沒錯,意思就是「 耍 ... 2018; 廢柴日常用語; 廢柴經紀人; 【情報】《與我戀愛的廢柴小惡魔。》 ... 於 www.delhdcat.co -

#82.耍廢睡到自然醒追劇開工英文怎麼說 - 超級櫻文

耍廢 睡到自然醒 追劇 收假症候群 開工這些英文怎麼說呢? 睡到自然醒英文|連假英文|台中英文|英文家教| 耍廢英文|追劇英文|台中英文|英文家教| ... 於 www.superenglish.tw -

#83.耍廢

【防疫期間的經典日常 】耍廢絕技大公開⏰ 就是要chill在家裡ㄍㄡˊ ... 瘋查某尬英文|「耍廢」英文怎麼說? 瘋查某尬英文 ... 早安( ゚∀゚)咪仔耍廢日常. 於 www.youtube.com -

#84.居家上班新詞彙: 什麼是『WFB』?各種不良姿勢,你中了幾 ...

在家躺著上班已經成為全民日常? ... 也逐漸因為家中空間限制發展成各種WFB,帶你認識最新的英文潮單字! ... 現在每天都能裹著棉被在床上耍廢。). 於 www.vogue.com.tw -

#85.【 耍廢】 【 歌詞】共有48筆相關歌詞

Summer Disco 歌詞耍廢歌詞廢學歌詞開始倒數歌詞平凡小日子歌詞Who群Go黨歌詞別裝睡 ... 可以待在家裡面可不可以放空耍廢世界再給我一些時間不想面對英文國文數學不想 ... 於 mojim.com -

#86.台灣人超愛講的口頭禪,英文你會嗎? | 蘋果健康咬一口

假日只想耍廢的捧油,趕快學一下這個片語:veg out ..., I just wanna veg out in ... 在日常生活中,牛奶大家都很愛喝,營養成分齊全,不少人都養成了「每天喝杯奶」 ... 於 1applehealth.com -

#87.超越地表最強小編!社群創業時代: FB+IG經營這本就夠,百萬網紅的實戰筆記

設定短網址時,最好與品牌英文名稱、網址保持一致,避免造成讀者混淆。為社群取名簡單來說必須注意以下四點: 1.設定一個主要關鍵字 2.直接明瞭 3.多選幾個名字, ... 於 books.google.com.tw -

#88.行星燦爛的時候 - Google 圖書結果

... 地方的就算什麼景點也沒有去,就算只是過著日常生活,平凡的吃飯、睡覺、殺時間耍廢。 ... 但忽然從英文切換成泰文,回了他們一長的分的車程,想要住宿舍,但媽媽不准, ... 於 books.google.com.tw -

#89.10個一定要會的英文口頭禪:「你很雷誒」「我現在只想耍廢...

文:IrisHu「不要再閃啦!」「你很雷欸!」這些你每天都在說的話,要用英文表達時就會感覺卡卡的?讓我們告訴你這些話要怎麼用英文說。1.「喂不要插隊! 於 twagoda.com -

#90.耍廢相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊及訊息-第1頁

「耍廢」除了couch potato 還有這種英文說法:比沙發馬鈴薯更廢. 那我們來學一下「耍廢」的英文好了, ... Sally試圖告訴大家,輕鬆自在,這才是女孩子的生活日常啦! 於 asar-solutionsmy.com