耳廓流血的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柏楊寫的 帝王之死:可怕的掘墓人.忘了他是誰(三版平裝本) 和吳其昌,毛以亨的 我的師友梁啟超都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和新銳文創所出版 。

國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系碩士班 郭文正所指導 范嘉銓的 智慧型支架無線感應加熱與溫度監控之研究與開發 (2017),提出耳廓流血關鍵因素是什麼,來自於支架再狹窄、熱治療、無線加熱、聚對二甲苯。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 駱嘉惠的 血祭民主路—林宅血案與鄭南榕自焚案合論 (2012),提出因為有 林宅血案、鄭南榕自焚、民主化、喪禮的重點而找出了 耳廓流血的解答。

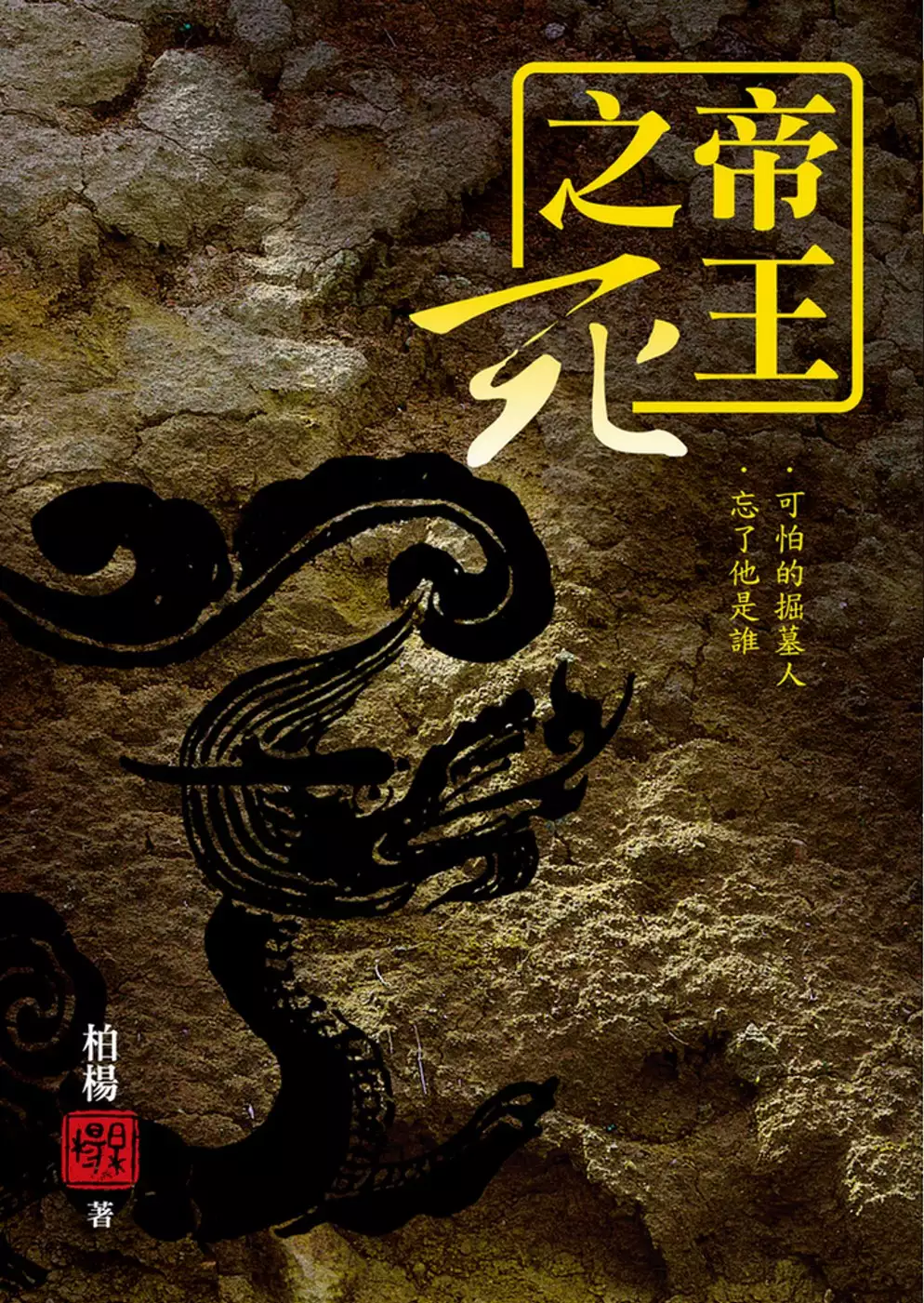

帝王之死:可怕的掘墓人.忘了他是誰(三版平裝本)

為了解決耳廓流血 的問題,作者柏楊 這樣論述:

《帝王之死》包括《可怕的掘墓人》和《忘了他是誰》兩部作品。 一九八三年,柏楊在《美洲中國時報》寫讀史專欄「帝王之死」,結集而成二輯:《可怕的掘墓人》和《忘了他是誰》。 第一集從黃帝時代到春秋時期,介紹了伊祁放勳(堯帝)、姚重華(舜帝)、姒相和后羿、寒浞、姒孔申、姒履癸(桀帝)、子受辛(紂帝)、姬瑕(周昭王)、姬靖(周宣王)、姬宮涅(周幽王)、姬頹、姬帶、羋熊艱(杜敖)、羋熊惲(楚成王),柏楊不稱其「尊號」,皆直呼其名,但在每位帝王之前都做了一個小檔案,包括時代、王朝、綽號、在位、遭遇等五項,內文則大量使用古史文獻,夾敘夾議,說得我們如見其人,而各種敗亡之

因果,亦昭然若揭了。 第二集寫了十二位帝王,包括楚國的羋麇(郟敖);羋圍(楚靈王)、羋比(楚初王)、羋槐(楚懷王);趙國的趙雍(武靈王);宋國的宋偃(康王);燕國的姬噲和子之;齊國的田地(湣王)、田建;吳國的吳諸樊、吳餘祭等。時間從紀元前六世紀到三世紀,大約是春秋後期到秦亡這段歷史時期。柏楊徹底發揮說書人的看家本領,把歷史文獻中相關的材料,融裁活用,說的全都是現代人聽得懂的話。 柏楊說:「嗚呼,暴君總以為酷刑和虐殺,可以根絕叛變造反,而暴君們卻往往死於叛變造反者之手。」但很少人能以史為鑑,就如同宮廷奪嫡之爭的戲碼不斷上演,連勳業彪炳的趙國武靈王(雍)皆毀於此,柏楊說「當君王的都

有點怪」,「絕對權力使人絕對糊塗」,這樣的「君王論」發人深省。

智慧型支架無線感應加熱與溫度監控之研究與開發

為了解決耳廓流血 的問題,作者范嘉銓 這樣論述:

心血管疾病高居全球死亡原因第一名,其中又以冠狀動脈血管疾病最為常見,由於血管壁上的血脂與膽固醇長年累月的堆積,導致血管漸趨窄化,血液無法流過,也就是造成心肌梗塞的原因。其治療方法是以微創手術將冠狀動脈血管支架放入狹窄處進行擴張,使血液能順利通過。支架放入血管後,由於異物的侵入與擴張造成的管壁受傷,使平滑肌細胞和基質異常累積的增生,因此血管口徑再次縮小,稱之為冠狀動脈血管再狹窄。 本研究目的在於開發智慧型血管支架專用之無線感應加熱系統,根據LC振盪電路原理,以冠狀動脈血管支架作為電感,設計開發一個可撓式電容板,兩者耦合為一個電路,再利用外部線圈產生磁場,其頻率為系統之共振頻,使放

置於冠狀動脈之血管支架產生感應電流達到局部加熱的效果,提供血管支架一種無線溫熱治療方法,用以長期預防亦或者發生支架再狹窄時之治療,並抑制血管平滑肌細胞與內膜增生。 本實驗利用半導體技術製作出可撓式電容板,並以聚對二甲苯作為可撓式基板,可以因應血管彎曲的部分,使元件不至於被破壞。冠狀動脈血管支架與可撓式電容板做接合其共振頻率為1.1375MHz。為了達到50°C之熱治療的目的,以1.2MHz電磁感應加熱設備,分別使用工作電流2A、4A、6A、8A進行電磁感應加熱,並使用Arduino溫度感測模組作為溫度監控。實驗結果顯示加熱至50°C,使用2A之工作電流血管支架約18秒到達目標溫度;使用4

A之工作電流,血管支架約14秒到達目標溫度;使用6A之工作電流,血管支架約5秒到達目標溫度;使用8A之工作電流,血管支架約3秒到達目標溫度。

我的師友梁啟超

為了解決耳廓流血 的問題,作者吳其昌,毛以亨 這樣論述:

獻身甘作萬矢的,著論求爲百世師。 誓起民權移舊俗,更硏哲理牖新知。 十年以後當思我,舉國猶狂欲語誰? 世界無窮願無盡,海天寥廓立多時。 ──梁啟超 「梁啟超」這個名字對眾人而言並不陌生,舉凡課本、名人傳內皆有梁任公的身影。梁啟超既是吳其昌的尊師,也是毛以亨的益友,本書即為吳、毛二人分別以弟子及好友角度書寫之《梁啟超傳》合集。 吳其昌所撰寫的《梁啟超傳》內容還原歷史細節,加上親身經歷的情境,筆下文字忠實呈現梁啟超面對變法革新失敗困境與責難的處境。吳其昌是唯一替恩師立傳的弟子,他嘔心瀝血完成此作便溘然辭世,此部恩師傳記成為他的遺作。 毛以亨與梁啟超在

一九一八年赴歐途中一見如故,他感佩於其志向胸懷,動筆撰寫《梁啟超傳》,以革命家、政治家的角度描寫梁任公。 透過兩人不同的觀點敘述,讀者能夠更加認識梁啟超,任公其人也因弟子、至交的文字更為清晰立體。 本書特色 ★獨特視角記述梁啟超生平事蹟,吳、毛二人分別撰寫之《梁啟超傳》合集

血祭民主路—林宅血案與鄭南榕自焚案合論

為了解決耳廓流血 的問題,作者駱嘉惠 這樣論述:

1980年2月28日林義雄家遭到3死1重傷的滅門慘劇,震驚全國。相隔將近5年的1985年1月1日,舉行林家祖孫三人的喪禮,各地黨外人士和全台各地民眾紛紛前來送行,造成龐大千人車隊,場面壯觀盛大。鄭南榕於1988年12月10日,在《自由時代》周刊刊登「台灣共和國新憲法草案」,隔年接到「涉嫌叛亂」的法院傳票。鄭南榕堅持100%言論自由,拒絕出庭後自囚於總編輯室。1989年4月7日上午,警方強行攻入雜誌社,鄭南榕反身進入總編輯室後自焚。5月19日舉行鄭南榕出殯告別式,4萬人肅穆遊行、6公里哀榮行列,刷新群眾運動的歷史。「林宅血案」和「鄭南榕自焚案」造成台灣八O年代重大的衝擊,媒體大肆報導,更造成社

會大眾集體的行動。兩案對親身經歷的台灣人內心,劃下深刻的兩道傷痕,「林宅血案」使人陷入深深的哀痛與絕望,而「鄭南榕自焚案」卻注入主動性和積極性。「林宅血案」喚起台灣人意識,5年後的喪禮參與者眾,代表台灣人從意識的形成,到以集體的形式展現出群體的力量,向統治者抗爭的具體表現。「鄭南榕自焚案」在民主運動中,代表著是台灣人意識的形成,進一步以「理念」為基礎朝著共同目標,以具體的行動力向統治者發出當家做主人,建立新國家的訴求。本論文分別探討兩案發生的時代背景和事件經過,接著分析兩案對社會造成哪些面向的衝撃,再來剖析兩案出殯喪禮的形式,和其代表的意涵,最後探討其對台灣民主化的影響與意義。