自然領域能力指標的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RichardDavidPrecht寫的 我是誰:對自我意識與「生而為人」的哲學思考(暢銷紀念版) 和王唯工的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自啟示 和大塊文化所出版 。

國立臺北教育大學 自然科學教育學系 張自立所指導 黃義傑的 探討合作學習策略對國中八年級學生科學論證能力影響之研究:以物理科波動與熱學為例 (2018),提出自然領域能力指標關鍵因素是什麼,來自於論點、科學論證、合作學習。

而第二篇論文國立中山大學 教育研究所 周珮儀所指導 余青芬的 全球環境永續發展取向融入自然與生活科技領域課程對國小五年級學生的學習表現之探討 (2013),提出因為有 全球教育、環境教育、永續發展、自然與生活科技領域的重點而找出了 自然領域能力指標的解答。

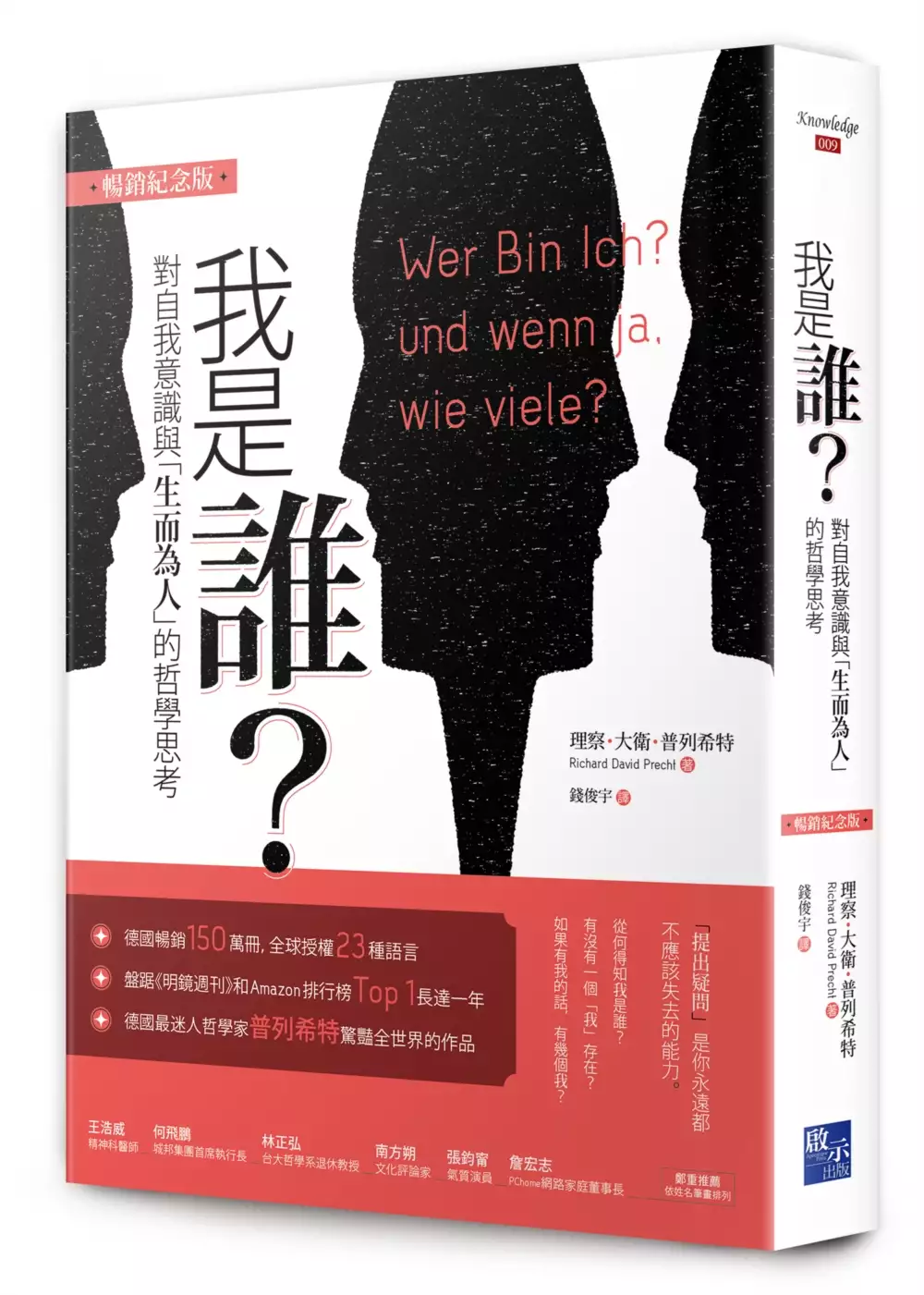

我是誰:對自我意識與「生而為人」的哲學思考(暢銷紀念版)

為了解決自然領域能力指標 的問題,作者RichardDavidPrecht 這樣論述:

德國暢銷150萬冊,全球授權23種語言 盤踞《明鏡週刊》和Amazon排行榜Top 1超過一年 德國最迷人哲學家──普列希特──驚豔全世界的作品 ✦「提出疑問」是你永遠都不應該失去的能力 從何得知我是誰? 有沒有一個「我」存在? 如果有我的話,有幾個我? 為什麼一部哲學作品會橫掃德國各大書店排行榜,讀者人手一冊,甚至掀起社會性的討論熱潮,媒體爭相報導? 這不是一部哲學史導論,也不是腦筋急轉彎的哲學入門。本書探討的問題,都是我們日常生活中遇到但沒去多想,或是思考之後沒有答案的問題,例如:「生命有意義嗎?」、「值得做個好人嗎?」、「吃動物是道德的嗎?」、「為什麼應該保護環境?」、「神存在

嗎?」、「道德是與生俱來的嗎?」、「快樂學得來嗎?」……等等。 本書以「人是什麼」的問題為起點,探討人的認知、倫理、信仰、自由與愛的意義,這些在我們生命中必然要面對的重要課題。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 關於哲學思考與自我省思的著作不勝枚舉,但《我是誰?》卻與眾不同。因為過去從未有一本書能橫跨哲學、心理學、人類學、古生物學、腦部科學……等領域,這麼全面性地帶領讀者去

思考各種人生重大的哲學問題。 普列希特以諧趣而優雅的筆調,用豐富淵博的知識,幫助我們在面對關於「人」的龐雜知識時,找到一條絕佳的小徑。全書分成三大主軸: 第一部〈我能知道什麼?〉探討的是「我能對自我有何認識」這個認知理論的典型問題。第二部〈我應該做什麼?〉探討了倫理和道德的問題,從墮胎和安樂死、基因科技和複製醫學、環境和動物倫理,人類的行為究竟為什麼能合乎道德?善或惡到底何者更接近人性?第三部〈我可以期望什麼?〉討論的是多數人一生中最關心的問題,比如幸福、自由、愛、上帝和人生的意義,這些問題都不容易回答,卻又都如此重要。 本書結合了哲學的洞察力、科學的新發現,以及最足以代表人類活動的政治與歷史

事件。如同一幅令人驚歎的拼圖,最後終於呈現出今日科學界眼中人類的完整樣貌,讓我們在面對生命的種種迷惘與困惑時,終於看見了一座指引方向的燈塔。 關於人生的問題永遠沒有標準答案,但當你讀完本書,所有屬於你的答案,都將在你的心中清楚浮現。 【名人推薦】 王浩威/精神科醫師 何飛鵬/城邦媒體集團首席執行長 林正弘/台大哲學系退休教授 南方朔/文化評論家 張鈞甯/氣質演員 詹宏志/PChome網路家庭董事長

探討合作學習策略對國中八年級學生科學論證能力影響之研究:以物理科波動與熱學為例

為了解決自然領域能力指標 的問題,作者黃義傑 這樣論述:

本研究旨在探討合作學習教學策略對提升學生科學論證能力與科學論證學習態度的成效。研究對象為臺北市某國中八年級學生,以研究者任教其中兩班為實驗組,另外兩個班為對照組。實驗組以合作學習教學策略來進行論證學習活動;對照組以一般講述式教學來進行論證學習活動。 研究工具為理化科的科學論證能力測驗題組與科學論證學習態度量表,在教學前後進行前、後測,作為量化分析的資料,再以科學論證學習單、半結構式晤談以及教師教學札記作為質性資料的分析,最後比較兩組學生在接受不同教學法後,其論證能力與學習態度是否有所差異。 研究結果發現:一、經由合作學習策略的實驗組學生在科學論證能力的進步優於對照組學生。以高、低

分群來看,實驗組的論證能力進步情況優於對照組,但是在低分群學生上發現「反駁」的這個向度,對照組的表現沒有達到 顯著水準。二、使用合作學習策略的教學是有助於科學論證的學習。以高、低分群來看,實驗組的科學論證學習態度優於對照組,而對照組的低分群學生在「重要性」這個向度上是未達顯著差異。三、實施合作學習策略後,實驗組學生對科學論證的看法如下: 1.低分群學生比較願意在理化課上主動學習。 2.學習科學論證可以增進理解難懂的物理概念。 3.實驗組學生能主動積極思考,學生喜歡這種的教學氣氛。

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決自然領域能力指標 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

全球環境永續發展取向融入自然與生活科技領域課程對國小五年級學生的學習表現之探討

為了解決自然領域能力指標 的問題,作者余青芬 這樣論述:

本研究目的在於發展一套全球環境永續發展取向融入五年級自然與生活科技領域之課程,並了解學生接受課程後,對全球環境永續發展的態度、行為,以及環境與生態知識的影響,最後提出課程實施的困境與建議,做為教師日後運用全球環境永續發展取向課程教學之參考。本研究以準實驗研究法,針對全球環境永續發展的相關概念融入國小五年級自然與生活科技課程,進行為期8週10節課之實驗教學,探討學生在全球環境永續發展認知、態度、行為之學習表現。由研究者任教的三個班級中隨機選取一班為對照組(n=26),一班為實驗組(n=26)為研究對象。實驗組進行全球環境永續發展取向融入五年級自然與生活科技領域之課程;對照組接受一般性課程。本研

究以「全球環境永續發展量表」和「環境與生態知識量表」為研究工具,在十節課的課程方案實施前後,對實驗組與對照組學生分別進行施測。將所得數據資料以描述性統計、單因子共變數分析、獨立樣本t考驗等統計方法分析兩組學生的學習表現。此外,再輔以學習單、海報作品、師生訪談等資料,加以探究分析。所得結果歸納如下:一、實施「全球環境永續發展」課程方案,能提升學生「保護全球環境之行動層面」、「保護全球生態環境之信念層面」的能力,而在「保護全球環境之態度層面」、「珍惜地球資源與能源之行為層面」成效不顯著。二、實施「全球環境永續發展」課程方案,學生「環境與生態知識層面」。三、「全球環境永續發展」課程方案實施之後,高比

例的學生喜歡此課程。