自用遊艇出海的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦行人文化實驗室企畫寫的 討海魂:13種即將消失的捕魚技法,找尋人海共存之道 可以從中找到所需的評價。

景文科技大學 旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班 顏建賢所指導 陳月如的 氣候、海象對自用遊艇海洋休閒影響之研究-以碧砂漁港、竹圍漁港為例 (2020),提出自用遊艇出海關鍵因素是什麼,來自於遊艇休閒、遊艇停泊港、氣候、海象。

而第二篇論文義守大學 資訊管理學系 吳有龍所指導 鄭鴻翔的 我國動力小船海上航安資訊系統成效之研究―以大雄動力小船駕訓班為例 (2019),提出因為有 遊艇、船舶、動力小船、海上航安資訊、駕駛訓練機構的重點而找出了 自用遊艇出海的解答。

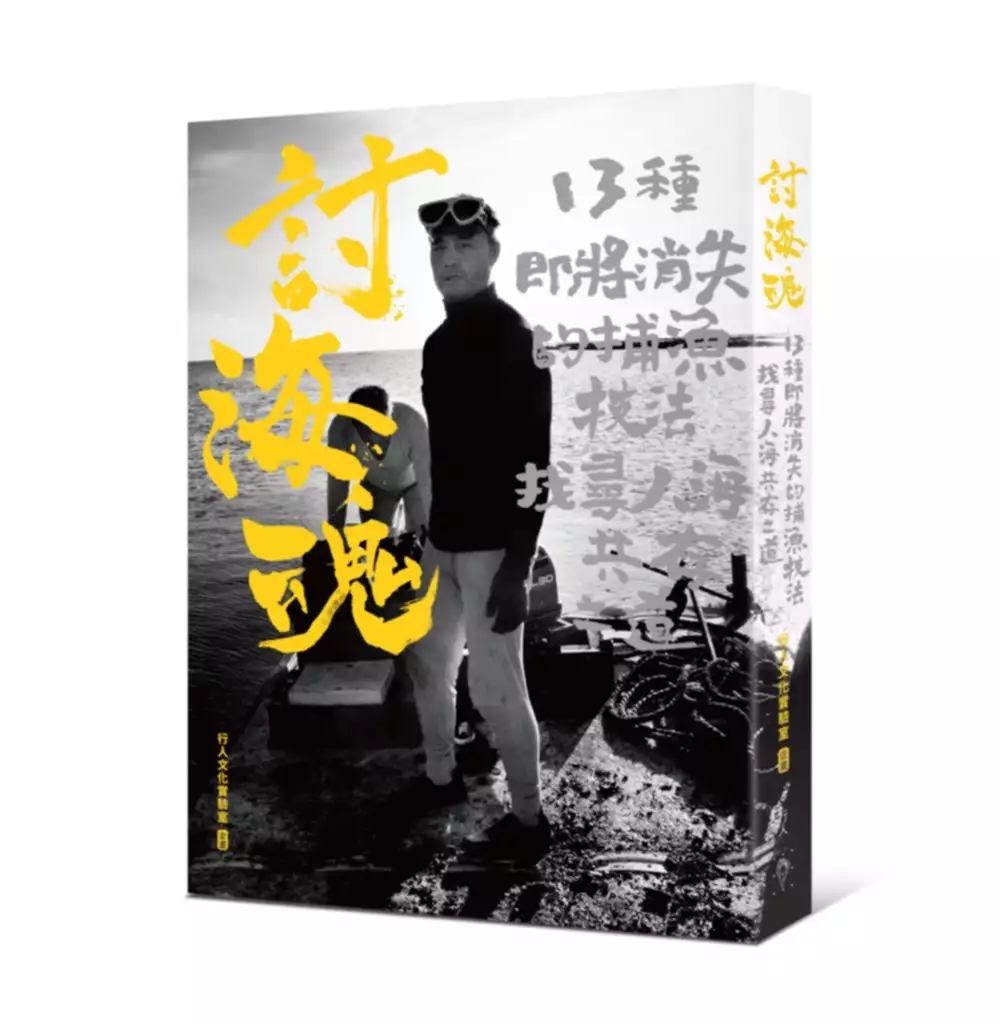

討海魂:13種即將消失的捕魚技法,找尋人海共存之道

為了解決自用遊艇出海 的問題,作者行人文化實驗室企畫 這樣論述:

壯麗的海洋切面,氣魄的漁人討海哲學, 再現福爾摩沙的海男技藝! 台灣12位國寶級捕魚達人的生命歷練 身為島嶼公民必修的自然倫理學分 別於「漁工業」的大型機具戰法 這是屬於男人與海的“定孤枝”氣魄 更是與海洋共生共存的智慧 你以為如常的海景,卻是漁人搏命演出的詩句。 漁人歷經風浪的手展示著大海拍打過的生命故事, 我們轉化以圖文記錄下那些寶貴的傳統技法。 身為台灣海洋島嶼的一員,他們用身體去搏鬥、每日在戰浪中討生活。 大海教導了他們大自然沒有說出口的生存之道, 透過漁男見識大海的經歷和風景, 提供身為海洋居民的我們,一條更接近己

身生活小島的美麗途徑。 行人團隊於2014年開始企劃,並陸續收集調查台灣各地傳統漁法的相關資料。一經深入採輯發現,各地對於沿海漁村地區、以及其捕魚技法的相關記錄,資訊非常缺乏。此外,在漁村人口流向都市,捕魚技法無人傳承之下,許多漁法可能在五至十年內面臨失傳的困境。因此,我們希望藉由這本書,把這些精彩但即將消失的漁法細緻地呈現給所有讀者。 費時一年,動員15位工作人員,踏遍台灣及離島 行人團隊邀請三位優秀的撰稿文字者、四位攝影師、一位插畫家,全組動員15位工作人員,前前後後,共計費時一年。團隊拍攝採訪期間,每天清晨即起,摸黑中就算暈船也要跟著漁人出海。多個月下來,每

場的採訪不離風吹浪打,太陽無情的照曬,更從行人曬黑的身影下,不言而喻看見我們的努力。一切只為直搗海洋的最前線,收錄最令人動容的漁人群相和故事。 本書以台灣海域地形為本書架構,將採輯區塊分為:東海岸、西海岸、離島。工作人員一一至各點田野踏查,拜訪在地文史工作室及耆老,再視當地潮汐環境和漁汛期,挑選出傳統漁法及漁人。比如:在東海岸金山的蹦火仔,盧秀雄以炫麗的技法點亮海上夜景,引起萬魚爭相跳躍的魔幻場景;花蓮秀姑巒溪的三角網,是阿美族代代相傳的傳統技法,陳耀忠以不過漁和美麗的歌聲感謝天地海的虔誠之心;台東的鏢旗魚,斷指船長陳永福,僅憑一把二十公斤鏢叉與等身大的旗魚進行一場榮譽的對決。西海岸

,芳苑海牛採蚵的李福相,透過海牛下田展現漁人對工法的智慧和漁村風光;苗栗幾乎絕跡的牽罟,靠眾人其心拉網,齊力互助的漁村心意。離島,澎湖石滬法,是世代居民遵循海法,合力修護大海最美的古蹟而造就的甜美魚穫;蘭嶼神秘的拼板舟,可見海洋民族力與美的結合,不能言說的捕魚祕密,展現敬大海的心……透過達人終其一生奉獻給大海的生命哲理和視野,以神乎其技的傳統漁法,展現漁人打魚的勃發英姿。 《討海魂》是行人團隊送給台灣讀者的一份海洋大禮 雖然我們的生活環境被海洋圍繞,但大部份的人對海洋了解甚少。行人希望藉著出版《討海魂》一書,帶著大家回到問題的原點。透過這些漁人一生與海共存共榮、簡單而不過漁

的傳統捕魚技法,帶出人與海的相處哲學。或許這些生活簡單、終日與海搏鬥的漁人,能為我們指出一種未來。 ––關注海洋.滿儎推薦–– 周文欽|《蹦火》紀錄片導演 柯金源|紀錄片工作者 曾芷玲|蚵寮漁村小搖滾幕後推手 黃惠玲|udntv藝想世界節目製作人 廖鴻基|黑潮海洋文教基金會創辦人

氣候、海象對自用遊艇海洋休閒影響之研究-以碧砂漁港、竹圍漁港為例

為了解決自用遊艇出海 的問題,作者陳月如 這樣論述:

交通部航港局統計,台灣自用遊艇登記艘數從民國108年的572艘,在109年大幅成長為999艘,而在110年的1-3個月已達998艘,顯見COVID-19疫情期間自用遊艇休閒的蓬勃發展。本研究目的為比較桃園竹圍漁港、基隆碧砂漁港二漁港之氣候及海象狀況計算其適合出航的天數,並探討二漁港適宜從事的海洋休閒遊憩類型,依據以上兩點提供從事自用遊艇海洋休閒活動及選取遊艇停泊港的參考。研究方法以一、中央氣象局觀測資料站中的自動氣象站、地面氣象站及資料浮標站觀測資料,以完整之逐日降水量、風級及示性波高來計算一年當中適合出航的天數。二、根據海洋休閒、水域運動休閒及水上運動…等相關文獻探討二漁港適宜從事的海洋休

閒遊憩類型。結果發現一、二漁港的地理位置雖都在北部,但碧砂漁港冬天直接受到東北季風影響,因此海面浪高較高。二、二漁港每年的適航總天數差異不大。三、碧砂漁港遊艇出航時的休閒活動較為多元。建議對於喜愛多元海上休閒活動的自用遊艇船主,碧砂漁港是遊艇停泊港的較佳選擇,而對於單純駕船出遊休閒的自用遊艇船主而言,可以依據其它自身或客觀條件作為選取遊艇停泊港的參考。關鍵字:遊艇休閒、遊艇停泊港、氣候、海象

我國動力小船海上航安資訊系統成效之研究―以大雄動力小船駕訓班為例

為了解決自用遊艇出海 的問題,作者鄭鴻翔 這樣論述:

臺灣地區自解嚴後,開放小船與遊艇出海活動,但民眾必須參加動力小船駕駛訓練機構訓練並報考小船駕駛測驗,學員雖然考取駕照並不能代表具備獨自駕駛小船出海的能力,此有賴於駕駛訓練班持續辦理出海實作訓練,由於海上狀況瞬息萬變,小船特性不同於船舶,航行經驗乃時間之累積,值此背景對於駕訓機構自發性辦理海上航安資訊系統成效為本研究最大動機。本研究目的主要探討動力小船駕駛訓練班屬性與學員變項的影響關係,其次為動力小船駕駛訓練班出海實作規劃內容與風險評估是否適f切,以及駕駛訓練班所面臨的困境瓶頸與解決方法。所採的研究方法從文獻資料中,以內在構面性、外在構面性與其他構面因素,分析彙整為理論架構之基礎,再輔以研究方

式之關聯性、預測力及不同背景變項之實施成效,透過受訪者獲得的資料探究執行運作情形,加以歸納分析並據以提出建議。研究結果分析歸納四點,第一點:受訪者內外在動機顯示較偏重自我能力提升與自主學習面向。第二點:出海實作訓練師資參差不齊,學經歷僅能代表個人之經驗價值,亦是影響學員學習成效與滿意度的重要因素之一。第三點:現有小船與遊艇各有職場應用與休閒娛樂兩種不同屬性的領域,法規位階互通性複雜易造成學員對法令誤解及繁文縟節難以分辨理解。第四點:政府近年致力推動遊艇觀光休閒產業卻未聞動力小船產業相關資訊,航政主管機關與業者將動力小船與遊艇不時混用之亂象,更造成民眾混淆認知不清。研究建議提供未來有志於從事相關

研究者之參考。:一、動力小船海上實作訓練課程與師資列入法規統一規範二、修訂不合時宜之法令規章三、增加或恢復基本安全訓練項目