芎林車行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾泉希寫的 植氣生活:植物系女子的山居日誌 和李靜敏的 襲園.和美術館一起過生活:把工作、飲食、季節、職人與藝術,都裝進清水模建築裡(精裝)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和原點所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 吳育臻 博士所指導 藍文瑩的 集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋 (2014),提出芎林車行關鍵因素是什麼,來自於集集、水里、位置、產業變遷。

而第二篇論文東吳大學 歷史學系 劉士永所指導 蘇宥忻的 近代台灣鴉片戒癮之初步研究:以當代醫學知識為基礎之反思 (2013),提出因為有 鴉片、戒癮、戒烟全法、林清月、杜聰明、更生院、日本總督府的重點而找出了 芎林車行的解答。

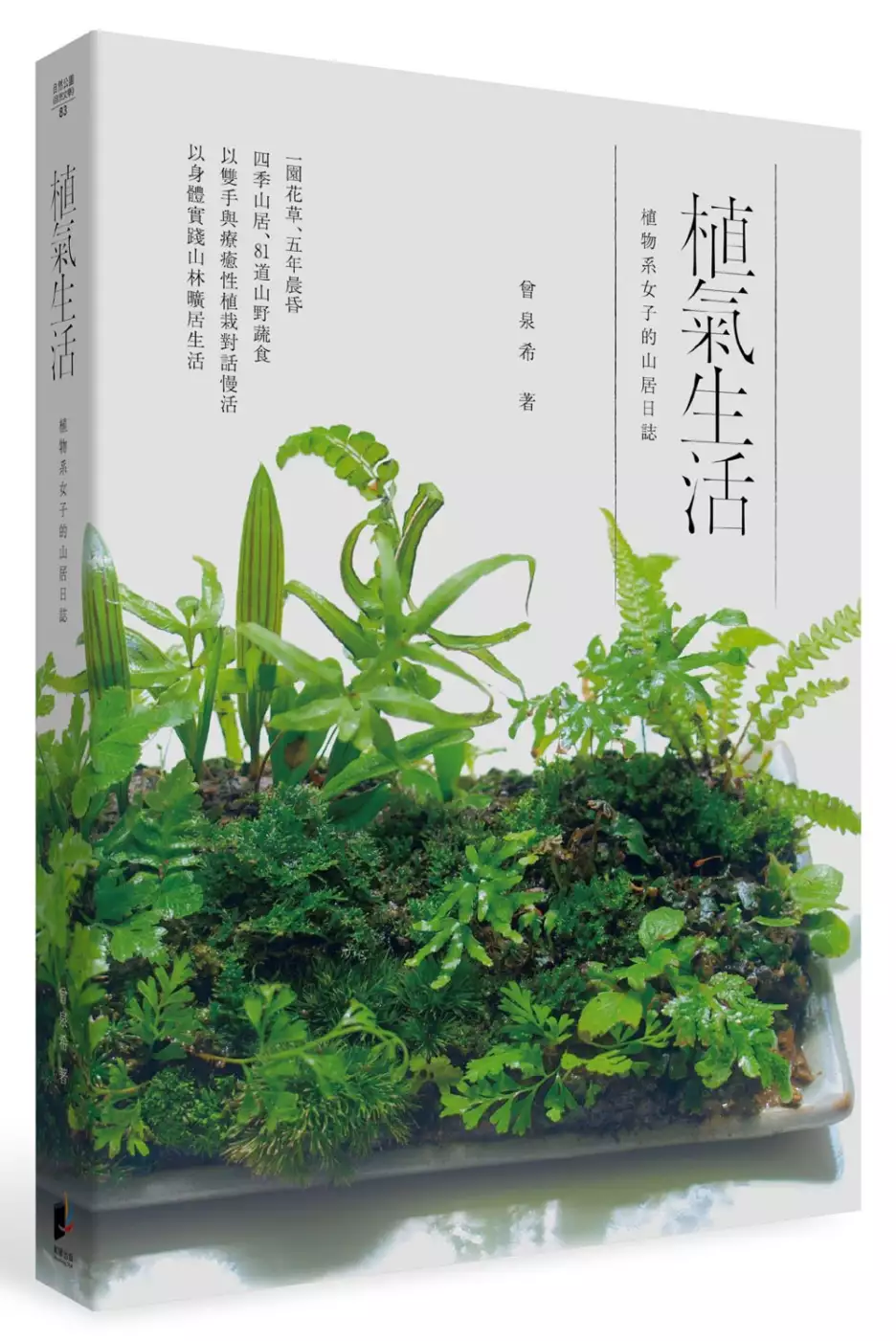

植氣生活:植物系女子的山居日誌

為了解決芎林車行 的問題,作者曾泉希 這樣論述:

一園花草、五年晨昏 四季山居、81道山野蔬食 以雙手與療癒性植栽對話慢活 以身體實踐山林曠居生活 一位獨特的女子,怡然自得於山居田園生活,與花草鳥木一同生息起落,動手栽植作物、烹煮山野蔬食,並與大地苔蘚蕨共舞,在凡間俗世裡尋求生命的悸動…… 本書作者以深邃的心靈感應,帶領讀者走入一方綠林盎然的天地,以經年深居山林的心得,分享其純粹的步調,不論幽徑散步、養生蔬食及花藝之作,皆以五感傾聽大自然奧妙的悅音。 本書特色 1.作者強調山居生活風格與身體力行實踐,一個單身女子如何與自然生活一體,與花草共舞,與植物靈氣相通。 2. 本書帶出作者個人居住環境與「山菜」食物之獨特性

,一部分自家栽種,一部分往來山區在地小農,雖是尋常野菜山菜,但藉由能見的產地到餐桌,並提供創意料理,是極為特殊的生活理念與方式。 3.在山居的歲月裡,作者除體悟天地與人合一的舒活之餘,更進一步摸索出花草藝術之精華,更有近年流行日本的養植蕨類的綠手指工法。

集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋

為了解決芎林車行 的問題,作者藍文瑩 這樣論述:

國立高雄師範大學地理學系研究所碩士論文摘要研究所別:地理研究所碩士班論文名稱:集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋指導教授:吳育臻研究生:藍文瑩論文內容:共一冊,文13萬8千餘字,分五章13節,約以800餘字扼要說明。摘 要集集地區在光緒年間因樟腦業發展而興盛,以致大正9年(1920)新高郡役所與集集庄役場皆設於集集街,直到日治中期都是這一帶最高級的中地。日治中後期,為運輸日月潭水力發電工程所需之建材,而興建二水至門牌潭的鐵路(集集線鐵路的前身),然而日治末期集集的交通樞紐地位已被水里取代,因此本文欲從位置與產業活動來探討集集與水里的發展變遷。研究目的有三:1.釐清集集、水

里聚落中地位階的轉變,2.探討集集與水里的位置對兩地市街中地地位消長所扮演的角色,3.分析產業活動對集集與水里市街中地地位消長的影響。研究方法以整理和分析相關文獻資料、地圖比對,以及半結構型訪問法為主,以歸納分析集集和水里中心市街轉移的因素。清代集集與水里地區屬於漢番交界的沿山地帶,集集的位置位在西邊,水里相對在東邊,此位置的關係,影響清代漢人由西向東拓墾,集集的開墾較早於水里,此外,集集地區的地勢相對較低平,位於入山的孔道,因而成為漢人入山開墾的起點,早在乾隆45年(1780)即出現市街,成為漢番交易中心,做為一個停留點;隨著漢人逐漸往內山開拓,水里當時為進入埔裏社或通往東部後山的過路點。而

造成日治末期集集交通樞紐地位漸被水里取代的關鍵原因為,大正8年(1919)日月潭水力發電工程的建造,為水里帶入許多的工程師與工人,因為人口的進駐,帶動水里的發展,水里逐漸成為附近區域交通中心。戰後,由於臺灣的香蕉與外國香蕉競爭,同時民國60年(1971)臺灣農村的勞工外移,因此臺灣的香蕉逐漸沒落,集集賴以發展的經濟優勢消失,集集發展日漸沒落;另一方面,民國47年(1958)林業政策開放,為水里也帶入更多的人口,將水里市街的發展推到巔峰,其影響直到民國74年(1985)林業政策轉變為止。此外,民國70年代,臺灣電力公司在水里地區興建兩座抽蓄水力發電廠,透過人力的注入,因此維持水里市街將近30年(

民國47年至民國74年)的穩定發展;雖然民國80年代至今日以來,集集致力推動觀光業,成為假日遊客的停留點,相對水里則較少遊客進入,然而就兩地市街發展而言,水里市街的中地等級仍高於集集市街。關鍵詞:集集、水里、位置、產業變遷

襲園.和美術館一起過生活:把工作、飲食、季節、職人與藝術,都裝進清水模建築裡(精裝)

為了解決芎林車行 的問題,作者李靜敏 這樣論述:

襲園,是用時間養出來的建築,也是可以過日子的美術館 是藝術之家、是茶屋、是食堂,也是一群人的工作場域 《找到家的好感覺》設計師李靜敏, 以自然建築的態度,及跨越世代的角度, 用清水模為基底,讓時間慢慢刻畫襲園這棟如山的建築,延續傳承著生命的一切 ◆最詳盡的全清水模建築書!從內外空間建構,綠植景觀、本質素材、到老件與木質運用……體驗李靜敏的職人美學觀。 ◆最有家宅之味的私人美術館!不只是靜態展示,也將藝術、工藝、建築與生活融合展演。 ◆費時四年影像記錄!看時間如何改變一棟房子,也看季節遞嬗裡的建築樣貌。 ◆詳盡透視圖!一次看懂建築內部各樓層、動線與空間配置重

點。 ◆李靜敏的家大公開!從京都的家,到新竹自宅,窺見設計師的日常生活如何影響一棟建築的建造與涵養。 ◆清水模的工法、細部設計、材質、照明、家具……建築的秘密一次分享! 【是工作者的家屋,也是一座美術館】 襲園,既是工作者的家屋,也是一棟美術館。這棟建築展現了極度私人的世界觀,不僅是為了探索建築可能,更希望拜訪的人們能因此跳脫對「家」的既定印象,為生活空間找到新的應証。 這棟由李靜敏設計的建築,將地下一層做為自家空間設計的工作室,一樓以上的空間,則成為職人與藝術展出的互動空間,特別的是,從側門進入,即可與料理食堂相遇,這裡,是藝術展出開展時的交流茶會聚

集地;同時也是工作夥伴們共食共享的開放式廚房餐廳。從清晨就開始準備的午餐,到五點開動的晚餐,夥伴們可以取用著來自小農的美味,就像家一樣的自在。 【走進建築,像攀登一座山】 在建築裡,經驗一座山。 襲園裡,從一樓拔地而起直達三樓的的書牆,如同山谷懸崖的意象,串連了所有樓層,那是一座立體的圖書館,同時也是環扣動線的關鍵;厚實的牆體,像是一道道山壁穿插在空間中,由2支樓梯所形成的迴游動線,以及錯層的樓地板,皆創造出宛如登山般的空間體驗,而庭院的大樹,從扎地的根部、挺立的枝幹、直到高聳的樹冠,都得踏上不同樓層,才有辦法拼出樹的全貌;獨特的空間,結合了各階段受邀展出的藝術作

品,穿插在建築各角落,與空間裡所有的人一起作息,也歡迎不同的人們前來共享。 【時常前來的人,在襲園看見了什麼?】 空間裡的每一個高度都有不同的景色。年幼的孩子來到襲園,可以自在地隨坐隨臥,他們可以盡情探索,隨遇而安;歡迎成年人來到一個自己不習慣的感官世界,重新感受環境也感受著自我,重整心中的意念與自我價值;更樂於款待年邁的老朋友,在這裡他們能夠稍稍放下為他人而活的重量,走進藝術的美好,體會土地與蟲鳥的友善,重新回到孩童時代,莫要放棄作夢的熱情。 建築是全新的,骨子裡卻都是充滿歲月的老東西,以及呈現本來樣貌的素材;襲園像是一段生命的舞台,每一個轉折、每一處停頓,都在

當下被發現著。時間,在這裡慢慢刻畫,那是一種悠緩的力道,不動聲色地改變一切,也延續傳承著一切。 在這裡,我們不僅僅看到建築的各個轉景與細膩之處,也凝視著生活、藝術,感受這些真實的日子是如何改變一棟建築的氣韻。 本書最後,還將透過清水模的專業介紹,從建構設計甚至工法概念切入,提供清水模設計時需思考到的細節;同時,也介紹全建築所使用的建材、燈光照明的表現,以及家具選用的想法與美學。 作者簡介 李靜敏 僕人建築空間整合 負責人 興趣 熱愛極限運動、登山的好手,連帶地自己養的那隻鬥犬也是登山健將,一人、一狗,就這麼消失在深山峻嶺,探索大自然去。 靜中有動

,動中有靜。除了大山大水,寫了一手好字,閱讀、茶道、收藏、旅行等,瓜分了他所剩不多的空暇時間,看似截然不相干的興趣,其實是環環相扣,延伸成一條脈絡分歧的長河,在閱讀中看旅行、增加收藏品的鑑定知識;在茶道學習中,體會庭景、建築設計;在收藏挖寶中,撫觸過往時光的美好,釀成好大一片的感動,而且融入生活,隨時隨地能「用」。 設計 對於大自然的孺慕之情,反應在他的設計觀,在垂直、水平軸線的變化中,散著教人愉悅的陽光、空氣、水,間或穿梭著藝術與人文的佈局,來震撼你的感官視覺,解放身心靈。一如,他最為崇拜的建築大師安藤忠雄。 相信空間不單單是一個美麗的表象盒子,應該是能被用的,能為身體健康做

出貢獻的,能凝聚家人情感的力量。 曾著有《找到家的好感覺》(原點出版)。 襲園美術館 www.aheritage.tw 僕人建築空間整合 www.abraham.com.tw 前言 Ch1.如山的建築,1/2的層層疊疊 OUTSIDE∕走進清水模的骨架與肌理 東側 寧靜破曉的水平天際 北側 走進溪谷看見心中的山門 南西側 觀照內在的寧靜圍塑 INSIDE∕上樓下樓,移動中盡是風景 B1 Design center‧設計中心 1F 藝廊與夥伴食堂 2F Spark‧會議空間 3F 宿與棲‧多元空間 建築透視∕東西向‧南北向

Ch2.和美術館一起,過生活 食堂 和身邊的人好好吃一頓飯 生活茶 一杯茶一個角落,一瞬觀照 花道‧植栽 自然的一角,建築的微型 書牆 懸崖山徑上的閱讀 藝術‧工藝 人與藝在空間裡迴音共鳴 Ch3.空間的滋養力量—設計師家生活 京都的家 一間町屋,一座京都的濃縮 新竹窩村自宅 靜享生活藝術的來水 Ch4.極致清水模工法+素材、家具與燈光 素材‧家具‧燈光 空間的感知與觸覺 工法∕龍骨梯、懸臂梯 建構迴游的兩種方法 工法∕清水模 回應工藝本質的建築 附錄‧襲園基地資訊 前言 建一棟房子,似看見人生 這是一個夢

想的開始…… 最初這塊土地上,只有一圈圍籬,原木色的OSB板圈成的施工圍籬上印著斗大的白字:「這是一個夢想的開始……」時時提醒,我們一直想做的事……那幾年,夜裡下班後總會繞過來這塊基地,佇足於前,望著「斗大的白字」,想像著它未來的樣貌,從購地到付諸勇氣蓋它等了三年,真的建好了,又是五、六年後的事了。 創立一處屬於夢想家的舞台。 打從一開始,襲園就定義為一間美術館,想像中的美術館是職人、小農、孩子、老人家等的社區型美術館,是眾多人的舞台,承載著生活以及藝術的地方,我們冀盼著,也許某一天一個孩子、一位年輕人,或即將步入老年的長者,因為著藝術家投入的情感,因為著建築給予的感受,因為

著當下的人生階段,而得到或看見他們想要的。 時常觀察前來的人,在襲園看見了什麼? 年幼的孩子來到襲園,可以自在地隨坐隨臥,他們可以盡情探索,隨遇而安那才是人的本性。一直深信,只有自由的靈魂才會尊重生命。而空間裡的每一個高度都有不同的景色,即便是身子低的孩子,也能有他們自己的視野。 這棟建築沒打算拒人於千里之外,它歡迎人們來到這裡,來到一個不是自己習慣的感官世界,感受著環境也感受著自我。重整心中的意念與自我價值;同時,也樂於款待年邁的老朋友,希望他們稍稍放下為他人而活的重量,走進藝術的美好,體會土地與蟲鳥的友善,重新回到孩童時代,莫要放棄作夢的熱情。 我們想要的,是用

自然建築的態度,以及跨越世代的角度,來守護這裡。 這棟建築是全新的,骨子裡卻都是充滿歲月的老東西,以及呈現本來樣貌的素材;襲園像一座山也像是一段生命的舞台,每一個轉折、每一處停頓,都在當下被發現著。時間,在這裡慢慢刻畫,那是一種悠緩的力道,不動聲色地改變一切,也延續傳承著一切。 襲園.傳承者夢想種子的園地 人行道與退縮綠帶上,種下了樹木,再過一甲子,大樹會見証生命的奇跡與世代的交替。身為設計者,我們創造了空間,卻也預留伏筆給時間,讓時間得以拉出一個軸線。透過時間,可以成就那個美好,而襲園,就是想要成為那樣的存在。 李靜敏 Ch1. 如山的建築,1/2的層層疊疊OUT

SIDE/走進清水模的骨架與肌理◎北側 走進溪谷看見心中的山門:用建築奉茶,你我共享的美好停駐 打開建築,分享內在風景。 襲園就像行旅途中的奉茶休憩地,奉獻一片無私的風景,予以過路人消暑的涼蔭,予以蟲鳥生存的棲地,用綠意滋潤水泥叢林,為都市讓出那麼一點餘裕與自在。 站在兩條路的交叉口,襲園以無圍牆的設計,向世界分享內在風景,在北立面一退一進的空間盒子中,隱藏著山澗溪谷般的間隙,以及懸空斷崖般的露台,就像大自然也隱藏著無數留白的「間」(空間)。 在結構起降的褶皺之中,還包容著無數精彩細節,谷底有涓流溪水,地表有踞石灌木,而高處的平台則有一尊抱貓的女人雕塑,她垂目側耳,聽風絮語,讓人當下明白,這建

築的退一步,是生活的進一步。 撇除自我界線,襲園從改變街道開始,以清透的立面、可穿透的欄杆、手打的石頭鋪面,消彌建築與街道格格不入的落差感。 建築的轉角, 有青斗石與鳥踏木組成椅座,這是吸引過客停留的節點。在這裡坐一會兒,欣賞人行道的風光,吻合清水模調性的安山岩鋪面,每一片都是不規則形,在石片與石片之間,卻以精巧的對位模擬出老青瓷的璺痕。在這送往迎來的一哩路上,佈滿歲月足踏的痕跡。 動線的目的在創造感官經驗。 襲園共有四個門,有車行的門、人行的門,有自家出入的門,也有為訪客而開的門,門的背後各自通往不同動線,每一條動線都是一趟旅行。 不過,襲園卻把最具象的入口藏在地面下,人必須拾級而下,走到溪

谷的深處,才能發現它的存在。 從地面到地下,宛如走下山谷,沿途有梔子花、山茶花、梅花、七里香、櫸木、九芎相伴,因四季皆有不同花開,交織的香氣記憶也就越加鮮明。打開耳朵,山谷底傳來淙淙水聲,石階下方的水塘有水瀑打落,水草簇生,不時有豆娘飛來點水,這座擬態埤塘池畔充滿了自然的聲響。 人在抵達建築之前,首先經歷這麼一段愉快的冒險,過程中,感官將逐一打開。這是襲園最戲劇性的入口,卻也是最理所當然的入口。

近代台灣鴉片戒癮之初步研究:以當代醫學知識為基礎之反思

為了解決芎林車行 的問題,作者蘇宥忻 這樣論述:

本論文試圖從醫療史的角度來探討鴉片自清代以來在華人世界的成癮與戒癮的情況,並以當代醫療角度來考察當時戒癮的方針與可能的療效。主要分為三個層面,第一個層面主要討論清代流行的鴉片戒癮方法,包括傳統的中醫療法以及民間所流行的偏方。整體而言,中醫療法與民間偏方可以代表在現代醫療方法未被引入之時,民間的戒癮方法就懂得利用臨床診斷以及現代藥理學上的漸進法來提高戒癮的成功機率,但在效果上卻難以衡量。第二個層面則討論日治初期至更生院成立之前的民間戒癮方法。鸞堂與降筆戒烟會利用人們對信仰的虔誠來抑制戒癮者的慾望,提升戒癮者的心靈素質,藉以達到積極斷癮的功效;在這當中,林清月利用了現代醫療視角來觀察成癮者與戒癮

者因生長的社會環境不同而產生心理素質的差異,並確立了臨床診斷與漸進式戒癮法在現代鴉片戒癮治療上的主要模式。第三個層面則著重在杜聰明主持的更生院戒癮方針,探討杜聰明對戒癮方針的變化過程與對戒癮醫療體制發展的影響,並進一步利用日本總督府管控成癮者與戒癮者的長期記錄,分析日本政府在鴉片戒癮醫療上的實踐以及與社會的互動關係。綜合來說,民間療法的興盛顯露出臺灣地區鴉片氾濫的歷史事實;而從清代的傳統中醫療法與民間處方,到林清月、杜聰明帶入了現代醫療的模式,可以發現在鴉片戒癮的方針在逐漸現代化的過程中,也與國家政策和商業利益有著緊密的連結。