花蓮光復鄉餐廳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃明君寫的 看見臺灣最美的風景:臺灣人情味的在地物語 和王玉萍的 花蓮365:秋冬篇-每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自商周出版 和時報出版所出版 。

國立清華大學 學習科學研究所 計惠卿所指導 柳岑歡的 台灣地區2011-2019年企業訓練TTQS 碩博士學位論文之內容分析 (2019),提出花蓮光復鄉餐廳關鍵因素是什麼,來自於人才發展品質管理系統、企業訓練、內容分析、台灣博碩士論文。

而第二篇論文東海大學 餐旅管理學系 李貴宜所指導 王運之的 消失中的飲食:探究都市阿美族之年長者飲食樣貌─以野菜為例 (2017),提出因為有 都市阿美族、年長者、野菜、飲食樣貌的重點而找出了 花蓮光復鄉餐廳的解答。

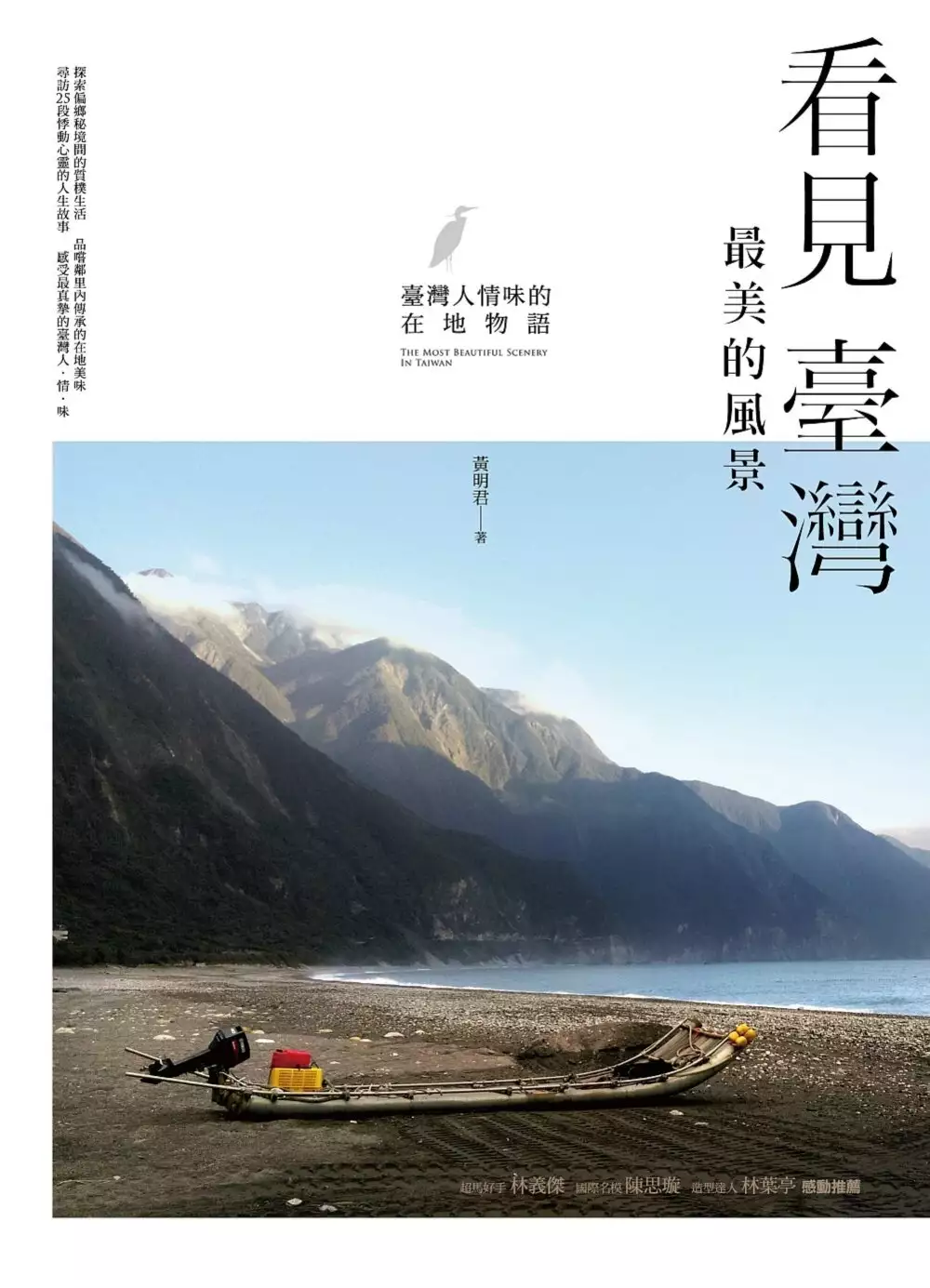

看見臺灣最美的風景:臺灣人情味的在地物語

為了解決花蓮光復鄉餐廳 的問題,作者黃明君 這樣論述:

探索偏鄉秘境間的質樸生活 品嚐鄰里內傳承的在地美味 尋訪25段悸動心靈的人生故事 感受最真摯的臺灣人.情.味 許多人生,貌似不起眼,未受世人關注。但若有契機仔細一瞧,實則充滿力量。 他們以富饒人文風土的執著,搭配內斂的性情,在海角山巔掙出一片天空。 來吧,走一遭臺灣各地的美好角落,看看那份矜持又樂觀的生活步調,如何活出生命的價值。 緩步國境,探訪奇聞、美景、好食與聚落,抒懷台灣鄉土產業的深邃意境。 感染這份美好的悸動,體悟他們沉穩堅毅的生活態度,滌清你我喧雜的思緒。 本書特色 ◎從北到南,跨足外島,蒐羅25則有味道的地方采風,帶讀者品味人們與環境依存關

連的情愫。 ◎以人文角度觀點,行旅好山好水,踏足街道巷弄,探索「臺灣最美的風景是人」之不凡魅力。 感動推薦 ◎超馬好手 林義傑 ◎國籍名模 陳思璇 ◎造型達成 林葉亭

花蓮光復鄉餐廳進入發燒排行的影片

#花蓮美食 #吃喝玩樂攻略 #振興消費 #三倍精彩回顧

00:00 │馬太鞍欣綠農園 花蓮縣光復鄉大全街60號 ☎(03)8701861

06:50 │055龍哥斯特海鮮餐廳 花蓮縣吉安鄉中央路三段458號 ☎(03)8575000

11:18 │洋基牧場 花蓮縣花蓮市華東101之5號 ☎(03)8225929

16:18 │鯉魚潭樹屋餐廳 花蓮縣壽豐鄉環潭南路2號 ☎0955-996-777

23:03 │芳村海鮮餐廳 花蓮縣花蓮市正義街8號 ☎(03)8322609

27:21 │吉蒸牧場 花蓮縣瑞穗鄉中山路三段230號 ☎(03)8875588

35:22 │洋基牧場 花蓮縣花蓮市華東101之5號 ☎(03)8225929

42:07 │欣欣麵館 花蓮縣花蓮市民國路 125號 ☎(03)8336147

每週一至四 晚間10點 TVBS歡樂台42頻道 / MOD TVBS精采台

線上完整版 晚間11點 愛奇藝 / WeTV

★食尚玩家網路版限定內容★節目資訊看過來

熱血48小時👉週一中午12:30

食尚玩家👉週二不定期上線直播喔

2天1夜go👉週三中午12:30

瘋狂總部👉週四中午12:30

✨《不推怎麼行》第三季✨ 網路首播限定►https://bit.ly/2Ku72eZ

✨食尚玩家開賣啦!無雷美食手刀搶GO👉http://bit.ly/35UwXo7

錯過會哭!食尚粉經典必看👉https://goo.gl/FXv79V

★訂閱《食尚玩家》➔https://bit.ly/2Hf8UYO

●加LINE🔍店家資訊不漏接▶https://goo.gl/aUBhqD

●官網最新吃喝玩樂指南一手掌握▶https://bit.ly/2GOPJ4O

●按讚FB粉絲頁▶http://bit.ly/2fX2IUg

台灣地區2011-2019年企業訓練TTQS 碩博士學位論文之內容分析

為了解決花蓮光復鄉餐廳 的問題,作者柳岑歡 這樣論述:

台灣的產官學研各界協力推動TTQS已有十五年了,在法令與政策完整與企業導入意願甚高的前提下,各大學研究生也紛紛把研究焦點鎖定TTQS,歷年來累積了許多與「教育訓練」以及「TTQS」相關的博碩士論文。 為了探討臺灣地區有關「人才發展品質管理系統」之論文研究的內涵與趨勢,本研究針對以TTQS應用於企業訓練為研究主題的台灣2011至2019年出版之博碩士論文113篇進行內容分析。本研究首先探討企業教育訓練的意涵與模式、再論及TTQS的內涵,並以自編的2類目與31項目「企業訓練TTQS內容分析登錄表」做為分析各論文內容的量化工具;分析所得的數據則以數量分佈分析、圖形分析及單因子變異數分析來加以比較

。 本研究主要的發現有:商業與管理學門的論文篇數最多、教育學門的論文偏少;研究對象來自其他服務業的最多、研究對象別以資深員工與主管人員最多;研究方法工具以訪談法、問卷調查為多;至於「論文摘要的完整度」則有很大的改進空間;在PDDRO指標的涵蓋上,「計畫—訓練課程」指標的論文最多、「執行—資料管理」指標的論文最少;就PDDRO指標數目而言,在出版年份、學校別、學門類以及摘要內容完整度各組間皆無顯著的差異。最後依據研究發現的結果,提出後續較需投注之TTQS研究的建議以及企業導入TTQS之建議。

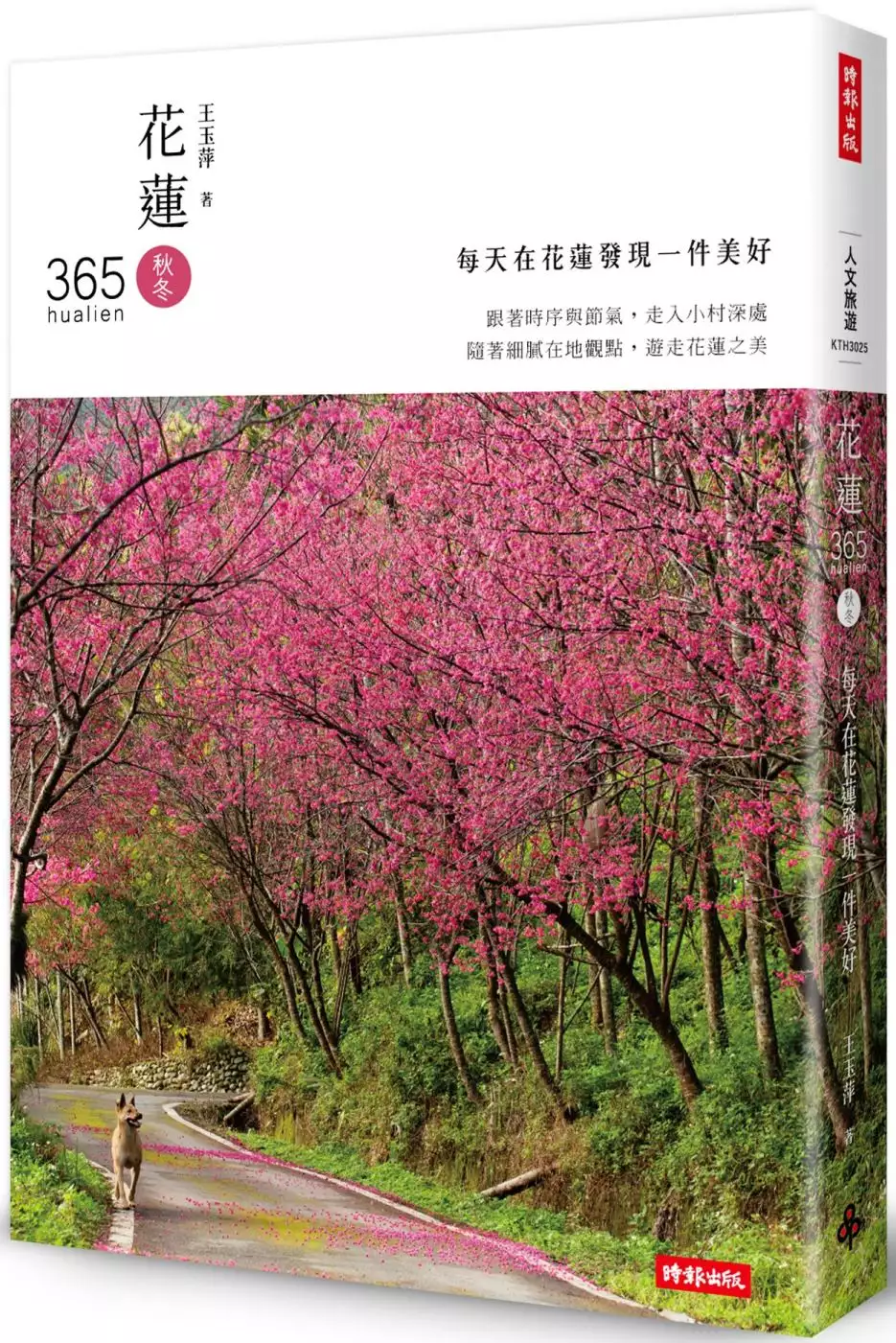

花蓮365:秋冬篇-每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書)

為了解決花蓮光復鄉餐廳 的問題,作者王玉萍 這樣論述:

全臺灣第1本人文新型態的旅遊指南 一天一篇,從時序切入,感受季節與節氣的變化 一市兩鎮十鄉,上山下海,踏遍每個花蓮角落 閩客外省原住民新移民,介紹繽紛多元文化 既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 時間X空間/歷史X地理/文字X攝影, 迷人地編織出花蓮的炫目模樣與紋理 《O'rip》雜誌、璞石咖啡館創辦人-王玉萍, 深耕花蓮的在地觀點,慧眼獨具的私房導覽- 除了太魯閣、清水斷崖、金針花,花蓮還有…… 每一篇文章、每一張照片,都是編輯捨不得刪去的精采! 王小棣|王浩一|洪震宇|徐璐 陳文玲|須文蔚|孫大川|黃聲遠 萬芳|廖鴻

基|賴青松|劉志雄 ~美好推薦~ 跟著時序與節氣,走入小村深處 隨著細膩在地觀點,遊走花蓮之美 最豐盛的族群文化在此盛開,熨貼人心, 啟程吧,花蓮一直在這裡等你拜訪! 花蓮的種種美好,透過在地人的眼告訴你, 花蓮的點滴精采,讓這些文字與照片細膩訴說。 以月分區分,結合花蓮季節、慶典、風土、美食、自然景觀、藝術景點的人文旅遊指南。 並非單純收集資料型式的旅遊書,而是放進作者個人角度、觀察,甚至情感的旅遊書寫。 作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開花蓮的秘密日記一般有趣。 從暮夏到迎春,蟄伏的

秋冬兩季, 萬物休養,卻也生機無限。 秋季。 這時的花蓮,氣候最是宜人, 有各種適合旅人的體驗行程,親子的、部落的…… 冬季。 豐收而後謝天,各族群相繼舉行相關祭儀, 以各式好食溫暖自己,也準備迎接來年。 本書特色 搭配節慶與季節,日日到花蓮,都能找到好玩之處。 節氣專頁,針對二十四節氣介紹花蓮當地農作物,多了一個造訪花蓮的好理由。 在地觀點+私房景點,有的景點是社區性的幽微妙境。 人文觀察+實地操作,除了有細膩的描述,也加上詳細地址可實地前往。 附錄地圖索引,除了地址,也附上鄰近相關景點,讓讀者一網打盡! 名人推薦 導演 王小

棣 作家、公視「浩克慢遊」節目主持人 王浩一 作家、著有《風土餐桌小旅行》《樂活國民曆》《旅人的食材曆》 洪震宇 台灣好基金會 執行顧問 徐璐 政大廣告系教授兼X書院總導師 陳文玲 詩人、國立東華大學華文文學系主任 須文蔚 國立臺灣大學臺灣文學研究所兼任副教授、監察院副院長 田中央聯合建築師事務所 主持建築師 黃聲遠 音樂人、劇場人、廣播人 萬芳 海洋文學作家 廖鴻基 青松米、穀東俱樂部農伕 賴青松 「浩克慢遊」金鐘導演 劉志雄 (依姓名筆劃序)

消失中的飲食:探究都市阿美族之年長者飲食樣貌─以野菜為例

為了解決花蓮光復鄉餐廳 的問題,作者王運之 這樣論述:

民國50年起,臺灣社會經濟模式由農業經濟轉型為出口導向的勞力密集型產業,使得許多阿美族人陸續遷入都會區居住、工作,因而形成「都市阿美族群」。本研究是以都市阿美族年長者為研究對象,研究目的為:1.探究都市阿美族年長者野菜飲食現況;2.探究都市阿美族年長者野菜飲食傳承現況,及探討其中產生的飲食認同感。 本研究取樣範圍為原生於花蓮至台東一帶,50歲以上且為「第一代」到都市的阿美族人。阿美族年長者保留較多部落記憶,對自身文化與認同了解也較深刻。 本研究採用立意取樣設計,選出五位受訪者進行個別深入訪談,以回應研究問題。研究結果發現:自幼受過原鄉文化洗禮的阿美族年長者,飲食習慣仍不失

其原住民主體性,都市阿美族年長者依舊保持著「吃草的民族」之雅稱。但其後代從出生到成長均在都市之中,失去了與母文化涵養的機會,其生活習慣與飲食習慣均與漢人相似,野菜飲食在都市阿美族的日常生活傳承是存在著失傳危機。但是在養生風潮與野菜餐廳的興起,改變了阿美族野菜的內涵與傳承模式。 阿美族野菜飲食代表著一種「精神文化」與「生活智慧」,不同環境,不同族群,有不同的風貌與感動,所衍生的飲食文化,值得我們尊重。研究結果可將阿美族飲食文化與對自然感受力、環境的省思一併傳承下去。