花蓮豐田的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葛葉寫的 風暴之子:失落的臺灣古文明 和江明麗的 和風老屋旅行散策:尋訪日式建築,走入老台灣的時代記憶、懷舊聚落、生活情境都 可以從中找到所需的評價。

另外網站TOP 10 花蓮縣豐田車站附近人氣飯店推薦 - Agoda也說明:豐田 車站飯店及各類住宿. 星級評等 ... 壽豐鄉,豐田車站-查看地圖. 7.6. 很好. 23篇評鑑. 平均每晚房價 ... 花蓮小雨蛙親子生態民宿I 生態導覽Little Frog. 9.4 超棒.

這兩本書分別來自蓋亞 和山岳所出版 。

國立成功大學 考古學研究所 鍾國風所指導 許靜慧的 日本豐田移民村的物質消費與社會群體 (2020),提出花蓮豐田關鍵因素是什麼,來自於豐田移民村、物質消費、社會群體、近現代考古學、殖民地考古學。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系人類學碩士班 劉堉珊所指導 陳曉萱的 從「遺址」到「世界遺產」: 「北海道・北東北の縄文遺跡群」的多重詮釋與再現 (2020),提出因為有 遺址、文化遺產、繩文文化、北海道、邊境的重點而找出了 花蓮豐田的解答。

最後網站花蓮豐田宜口小吃 - Mobile01則補充:走訪豐田文史工作室時,正好快中午需要覓食,工作人員推薦我們這家小吃,雖然我們手上有旅遊書 ... 沒寫價格,詳細價錢已經忘了,但跟一般小吃店差不多,不(花蓮縣第1頁)

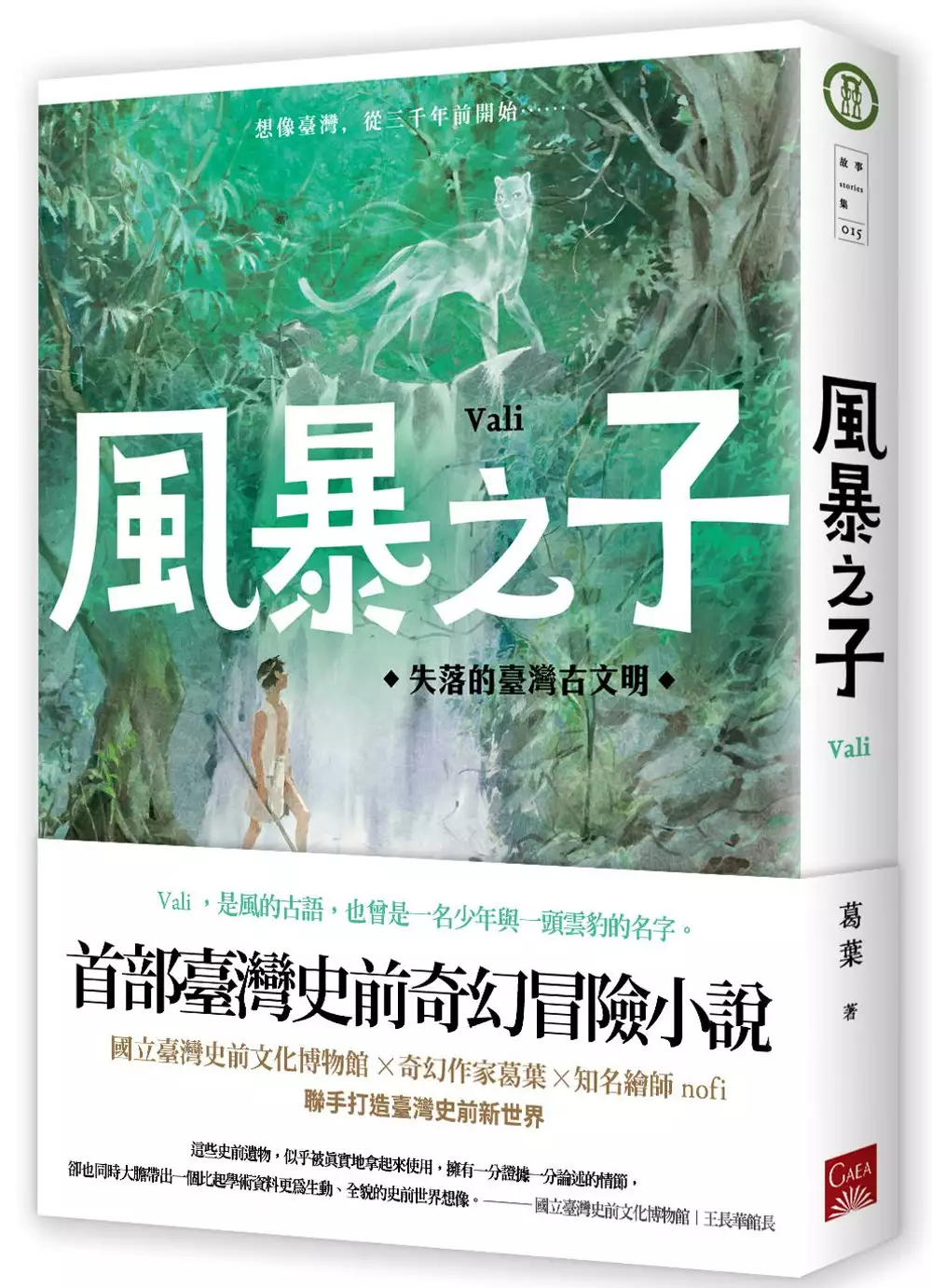

風暴之子:失落的臺灣古文明

為了解決花蓮豐田 的問題,作者葛葉 這樣論述:

Vali,是風的古語,也曾是一名少年與一頭雲豹的名字。 狂風暴雨中,一條獨木舟劇烈起伏,卻始終不曾沉沒。船上什麼都沒有,只有一個昏迷的小孩,喃喃唸著兩個字——瓦利。這個在風暴中存活的奇蹟男孩,在踏上海境的土地後,將以風為名,在異族部落裡蛻變重生,開啟屬於他的遠古冒險長征。 以臺灣國寶「人獸形玉玦」作為故事發想的起點,輔以卑南遺址出土的大量考古資料。女神、祖靈、海境勇士;神靈般的動物、淚水化成的玉礦、圈囿朽屍的死亡谷……仔細考證諮詢加上豐沛的想像,塵埋三千年的臺灣新石器時代奇幻世界,破土而出。 本書特色 ★ 入選「好書大家讀」

★ 文化部中小學生讀物選介「精選之星」特別推薦書 想像臺灣,從三千年前開始⋯⋯ ★國立臺灣史前文化博物館 ✕ 奇幻作家葛葉 ✕ 知名繪師nofi 聯手打造臺灣史前新世界。 ★「這些史前遺物,似乎被真實地拿起來使用,擁有一分證據一分論述的情節,卻也同時大膽帶出一個比起學術資料更為生動、全貌的史前世界想像。」——國立臺灣史前文化博物館 王長華館長 好評推薦 在葛葉的筆下,這些過去僅陳列在展示櫃或學術報告與文物圖錄中的史前遺物,似乎被真實地拿起來使用,擁有一分證據一分論述的情節,卻也同時大膽帶出一個比起學術資料更為生動、全貌

的史前世界想像。——國立臺灣史前文化博物館 王長華館長 以臺灣國寶「人獸形玉玦」作為故事發想的起點,編織出不同於考古學術報告的平面資料。整個故事中,非常巧妙地結合史前人群的文化行為、自然環境的影響與土地資源的掌握,猶如一份考古學中強調天、地、人關係的地景理論研究成果。——國立臺灣史前文化博物館 葉長庚博士

花蓮豐田進入發燒排行的影片

2020.11.22

休閒地漫步在南花蓮,路邊的風景簡直藝術! 特別是花蓮的山脈?途中收到美味的零食和咖啡,今天也是充滿台灣人情味的一天?最後晚上打算在民宿房間直播,直播前準備出門買18天啤酒去!?

徒步環島第十五天

台北車站→淡水→三芝→金山→基隆→九份→貢寮→頭城→宜蘭市區→蘇澳→東澳→南澳→和平→新城→花蓮市區→豐田

當日行走24公里

環島累積行走357公里

IG : gyeongnam67

2020.11.22

처음 가보는 화롄의 아래쪽?♂️ 화롄을 천천히 걸으면서 보는 풍경은 정말 예술! 특히 화롄 어디서든 볼 수 있는 산? 걷다가 받게 되는 간식과 커피! 오늘도 느끼는 대만의 인정미??? 저녁에 라이브 타임! 18일 맥주로 즐기자?

걷기일주 15일째

台北車站→淡水→三芝→金山→基隆→九份→貢寮→頭城→宜蘭市區→蘇澳→東澳→南澳→和平→新城→花蓮市區→豐田

당일 24KM

누적 357KM

?♂️歡迎加入會員?♂️

https://www.youtube.com/channel/UC79T2B2yGvN9YGUIM01d0lw/join

日本豐田移民村的物質消費與社會群體

為了解決花蓮豐田 的問題,作者許靜慧 這樣論述:

近現代考古學屬於歷史考古學的範疇之一,相較於早期歷史時期,近現代所包含的時間尺度泛指19至20世紀的近代與現代,關注對象為近現代的物質文化。日治時期,為了因應殖民政策與商業利益,陸續在臺灣建立私營與官營日本移民村,日本人有計畫地在殖民地塑造出農業移民社會,形成當時僅有日本移民可以居住的新聚落。將空間尺度聚焦在花蓮「豐田移民村」,時間凝視於建村之初的西元1913年至西元1945年日治時期結束,從近現代考古學研究關注的物質文化著手。在純粹的日本農業移民村裡,來自日本母國鄉下的農民,以及醫生、軍警、教師和官吏等特殊身份並存。移民村內部人群差異與消費能否體現於歷史陶瓷器、玻璃等生活器皿,從近現代遺物

探討日本移民村中的物質消費與社會群體。

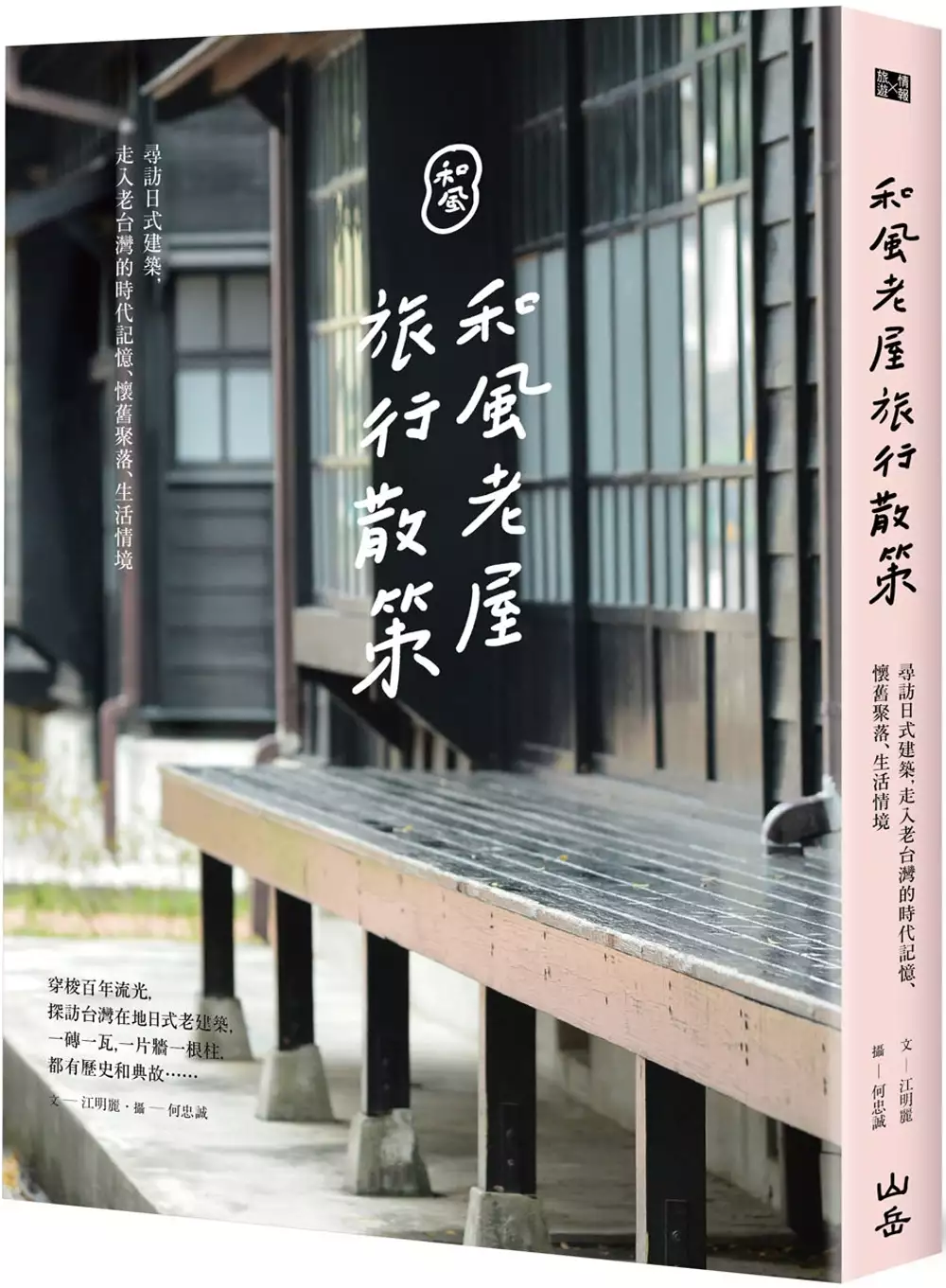

和風老屋旅行散策:尋訪日式建築,走入老台灣的時代記憶、懷舊聚落、生活情境

為了解決花蓮豐田 的問題,作者江明麗 這樣論述:

探訪台灣在地日式老建築,時空背景回溯百年前, 一磚一瓦,一片牆一根柱,都有歷史和典故…… 上個世紀,小小的台灣島在日本殖民下, 一座座日式屋舍、鐵道車站、糖廠、神社,如雨後春筍般,遍地生根。 金瓜石採礦風華,留下許多日式老宅和礦業文物; 嘉義林場帶動木業興盛,築起可觀的日式民居; 日本子民大量移居花蓮豐田,移民村藏有東洋生活樣貌, 甚至,因製菸業而築起鳳林一帶綠意環繞的菸樓聚落; 加上一條縱貫線鐵道開通,串起全台北中南七大經典日式風格車站…… 這種種,成就了今日島嶼上、街巷間一簇簇溫婉細緻的建築風情。 ◎28幢和風老屋──承載時代記憶與人文土

地的故事 台灣這片土地,歷經1895~1945日本殖民五十年,從鐵道車站、州廳官舍、醫療院所,到糖廠、酒廠、菸廠、林場、茶廠,甚至連監獄、穀倉、碾米廠都有東洋氣息,處處可見日式建築的蹤影。 歷經時代演變,老屋修復或翻新,如今成了旅人懷舊尋幽的去處。本書精選全台28個日式特色建築,包含純日式屋舍,以及融入西方巴洛克、文藝復興建築語彙的和洋折衷式樣。 走進一幢幢日式老房子,看日治時期小販市場的景況、百年製茶廠的歷史珍寶;教職員的宿舍裡,重現教育家昔時的生活情境;走進日治時期監獄,一窺木造、磚造、鬼瓦融合,並開有「貓道」的監獄建築文化;紅磚搭配灰白泥牆裝飾的洋樓官邸,不分古今,持續散

發古典與優雅氣息;旗山車站八角形尖塔散發的哥德風情,教人目光一亮;到碾米廠去看三層樓高的木造碾米機,在老建築裡來一趟稻米文化旅行…… 建築是城市的風景,老建築更有著訴說不盡的故事。循著時光線索,在洋溢和風的屋宇中,一邊欣賞匠人的巧思,了解建築技法和美學價值,一邊聽舊時代的故事,還可學習茶道、劍道,穿上和服飲茶、賞日式庭園,了解日治時期礦業、林業、製糖、菸草產業的興衰景況,重溫百年前的生活情境。 ◎16項必賞日式建築元素──看熱鬧也懂門道 欣賞日式老屋之美,認識東洋建築名詞是入門的功課。本書精選16項必賞日式建築元素,帶你認識懸魚、鳥居、破風、鬼瓦各有何作用?屋頂、門廊、天井、雨

淋板藏著哪些建築意涵?從而了解日式老屋經典的造型式樣、建材工法、裝飾擺設及生活空間運用等,見識早年的生活智慧,來一趟知性與感性兼具的旅行。 ◎10個老屋特輯──散步懷舊街廓,新與舊演繹風華 一座日式建築,就是一個時代與土地的故事,串起豐厚的人文地貌。本書延伸10個老屋特輯,以「老屋改建新風貌,走入空間活用」的概念,帶你穿街走巷,在日式氛圍濃厚的屋舍、街廓間,來一趟和風小旅行。台灣從北到南皆有日式建築遺蹟可賞: ✽保有日治時期蓬勃商業街廓風貌的迪化街──早年台北城繁華的縮影,從南北貨、中藥材鋪,乃至轉型經營的藝文空間或餐館,融合新舊建築之美。 ✽有背山環水地理優勢的大溪──

日治時期陸續興建公會堂、武德殿與四連棟警察宿舍,百年來,老屋老樹相依相襯,保有濃厚的舊城風光。 ✽自成一股文風的雲林斗六、虎尾街市──早年因虎尾糖廠設立,帶動運輸鐵道興建,讓雙城同時沾光,留下官邸、郡役所及日式宿舍群遺蹟,如今文創小店進駐,翻轉新意,飄揚著書香與咖啡香。 ✽水陸運輸發達的哈瑪星──日治時期高雄港邊通往魚市場的一條鐵道,早年企業會社與行政機構紛紛進駐,日式傳統屋宇、和洋折衷樓房、老車站、日式茶亭與文史工作站,都是古蹟散步的亮點。 喜歡老舊事物的你,跟著這本書在島嶼上遊逛,悠閒尋訪日式老屋串起的街巷風情與人文故事。這些舊時代建築歷經整修或重建,改以咖啡館、民宿、食

堂、書店、茶樓、文創空間面貌展現,洋溢嶄新的東洋風情,持續在島嶼上熠熠發光閃亮。 本書特色 ★本書精選全台具特色且保留完好、有參觀價值的日式建築,依各縣市劃分,一次完整搜羅,方便旅行時一遊。 ★從時代背景談起,走入日治五十年,一探當時的社會氛圍和生活實況,了解日式建築廣泛散落在各行各業的興衰景況。 ★採訪地方文史工作室及古蹟導覽員,延伸日式建築相關知識,從中了解東洋老屋的建築用材、結構設計、美學意涵及老屋創建的故事,提供遊賞之餘,吸收多元的文化常識。 ★以人文結合旅遊的角度,了解建築古今的演變和時代背景故事,增添遊賞時的興味與深度。 名人推薦 【盛情推薦】

1/2藝術蝦/城市畫家 小淇/日本神社寺院中毒者 水瓶子/青田七六文化長 林崇傑/台北市政府產業發展局局長、日本東京大學工學博士 曹馥年/旅行作家 (依姓氏筆畫排序) 「明治維新後的日本,全盤西化的大正浪漫,到後來昭和時代的建築有所不同,這些點滴細節,全部都顯露在本書中,近幾年的老屋再利用,更凸顯台灣多元文化的珍貴。」──水瓶子/青田七六文化長 「日式建築在台灣有著一種特別親切的況味。百年時光恍如昨日,如此真實的在我們身邊。作者帶著我們探訪這滄桑與美感同在、歲月與記憶交輝的一頁頁歷史情境,讓我們更愛上這片土地與生活在這裡的人事物。何其有幸,我們生在其中!」──林

崇傑/台北市政府產業發展局局長、日本東京大學工學博士

從「遺址」到「世界遺產」: 「北海道・北東北の縄文遺跡群」的多重詮釋與再現

為了解決花蓮豐田 的問題,作者陳曉萱 這樣論述:

本論文聚焦「北海道・北東北の縄文遺跡群」在2018至2019年間競逐日本國內世界遺產推薦的過程,試圖從北海道與北東北兩個地區在日本近代國家歷史發展中的邊境位置,理解繩文(Jomon)文化在地方與國家眼中的意義、發展脈絡與論述意涵,希望跳脫過往以日本為中心的觀點,重新理解繩文概念在當代日本社會的再現過程,論文並指出,這是繩文與今日社會不同人群緊密交織、持續互動的結果展現。「繩文」是Edward S. Morse於1877年發現大森貝塚後,在進行了日本首次考古發掘調查後,以出土陶器上所施作的繩紋模樣(cord-marked)所命名的。關於「繩文文化/時代」的解釋與概念,自明治時期以後逐漸發展成形

;90年代,青森縣三內丸山遺址的發掘,大幅增加了日本社會對繩文的認識,也帶起了一股繩文熱潮,並進一步深化繩文與日本文化密切相關性的論述。繩文在二十一世紀持續受到關注,也逐步擴展連結著當代日本社會多樣的現象與行動,「北海道・北東北の縄文遺跡群」競逐日本世界遺產推薦的過程即是一個例子。本論文嘗試指出,「繩文遺跡群」看似是在日本繩文以及申遺運動的熱潮中,對世界遺產光環的競逐,並藉此深化繩文作為日本文化代表的意義,然而,「繩文遺跡群」的成形與概念論述,事實上是建基在日本列島自史前的區域交流與當代地方跨域合作的發展政策上,展現出地方透過繩文及其遺產化的過程,對自身在國家敘事中的位置再建構的積極性。也因此

,繩文的概念與意義,在走向世界遺產的過程中,雖然看似被各方用來回應各自的需求與目的,但其所發展出的多種詮釋角度與意涵,但卻也成為連結過去與今日社會脈動的重要樞紐。

花蓮豐田的網路口碑排行榜

-

#1.失真與再現——以花蓮豐田社區的地名與範圍為例

臺灣花蓮縣壽豐鄉豐田社區具有全國最完整的日本移民村遺產,近年來透過社區總體營造的投入,以及政府單位提供行政與經費的支援,社區的知名度大幅提升,觀光客陸續湧 ... 於 nansha.schina.ust.hk -

#2.豐田車站

大正元年(1911年)時,豐田村也為當時政府繼吉安後所建立的第二個官辦的移民村。 ... 東拓前之車站里程:自花蓮港起23.7公里 區間里程:溪口4.1公里←豐田→ 壽豐2.7公里 ... 於 trstour.com -

#3.TOP 10 花蓮縣豐田車站附近人氣飯店推薦 - Agoda

豐田 車站飯店及各類住宿. 星級評等 ... 壽豐鄉,豐田車站-查看地圖. 7.6. 很好. 23篇評鑑. 平均每晚房價 ... 花蓮小雨蛙親子生態民宿I 生態導覽Little Frog. 9.4 超棒. 於 www.agoda.com -

#4.花蓮豐田宜口小吃 - Mobile01

走訪豐田文史工作室時,正好快中午需要覓食,工作人員推薦我們這家小吃,雖然我們手上有旅遊書 ... 沒寫價格,詳細價錢已經忘了,但跟一般小吃店差不多,不(花蓮縣第1頁) 於 www.mobile01.com -

#5.【遊記】花蓮壽豐-豐田神社遺蹟--碧蓮寺

【遊記】花蓮壽豐-豐田神社遺蹟--碧蓮寺 ... 此部落格文章未經同意,嚴禁轉載! ! ... 【豐田神社】是日治時期官營移民村-豐田村(今豐裡、豐山、豐坪等三村)的 ... 於 h79188012.pixnet.net -

#6.【環島旅行】花蓮豐田社區+滿妹豬腳

花蓮 壽豐鄉的豐田社區,就在文史館旁的房子牆上,畫著繽紛的向日葵花田、綿羊與風車,讓人的心情也很美麗。 頭一天的行程就在漫無目的中結束, ... 於 annekow1019.pixnet.net -

#7.【瘋台灣。花蓮】壽豐鄉。豐田村 - 糖果廚房

起了個大早,花蓮郊外的空氣真是好的不得了設定了汽車導航,準備蜜旅的下一個景點【壽豐鄉。豐田村】豐田社區是日治時代的移民村,位在花蓮縣的壽豐鄉,從豐田車站前的 ... 於 yamin0826.pixnet.net -

#8.豐田村(花蓮港廳) - 维基百科,自由的百科全书

豐田 是日本在台灣所設的第二個移民村,日治時代被選作日本移民村的示範基地。豐田村始於大正2年(1913年),舊地名為鯉魚尾,以水田多而土地肥沃出名,原為賀田金三郎 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.漫步花蓮日治時期移民聚落【豐田移民村】 - 怡沛小編‧樂遊 ...

說到花蓮,大家第一直覺就是好山好水好空氣,但大家知道嗎~花蓮還有豐富的歷史人文資產喔!不僅台灣原住民與客家文化共存,同時保有日治時期遺跡, ... 於 epay365.pixnet.net -

#10.花蓮壽豐|碧蓮寺(豐田神社) - 一哥一嫂趣旅尋

花蓮 壽豐|碧蓮寺(豐田神社) · 位於豐田移民村的碧蓮寺,其前身是日治時期大正三年八月所興建的豐田神社, · 如果您喜歡我的分享,歡迎您來臉書粉絲團追蹤一 ... 於 im0071.com -

#11.花蓮豐田除了美好風光,還能看日式遺跡、與阿公阿嬤聊藝術

位於花蓮壽豐鄉縱谷南端的豐田,是花東縱谷典型的小鄉鎮,日治時期於此設置日本移民村,迄今保留許多珍貴史蹟;近年來更成為年輕的創意人、藝術家們移居、旅居的祕境, ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#12.五味屋– 5wayhouse

豐田 五味屋 花蓮縣鄉村社區大學發展協會. 是個 充滿關係 不是 塞滿東西 的二手舖子. 在這裡,來自各方的志工陪著一群偏鄉孩子 ... 花蓮縣壽豐鄉豐山村站前街34號. 五味屋. 於 5wayhouse.org -

#13.花蓮縣壽豐鄉的房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

花蓮 縣壽豐鄉豐坪路三段. 看地圖. 70.54坪 5房(室)2廳6衛 1~3/3樓. 4小時前刷新 永慶不動產 經紀人值班人員 降價. 單價35.16萬/坪 4.6% 2,600萬 2,480萬 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#14.花蓮縣立壽豐國小全球資訊網- 「e稅小博士」網路有獎徵答活動

花蓮 縣壽豐鄉壽豐國民小學地址:97442 花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽山路37號電話:03-8651024 [分機] 網路電話:07010802730[網電] 傳真:03-8650781 [本校位置][聯絡我們] 於 www.sfops.hlc.edu.tw -

#15.花蓮--豐田社區 - kalawind的隨行日記

前些日子某日下午難得出點太陽,這在梅雨季節的花蓮算是很難得所以想去附近走走,思考一下決定去豐田社區從台九線一路往南騎,騎到豐田車站附近, ... 於 kalawind.pixnet.net -

#16.花蓮縣壽豐鄉豐田的中古屋新屋共有67 筆出售中 - HouseBe ...

花蓮 縣壽豐鄉豐田的中古屋新屋共有67 筆出售中,豐田最美的農地A1 1481.9坪售價:1259萬,專任近豐田車站小農地A1,土地38.45坪售價:115萬,專售壽豐豐山村仁愛街大透天, ... 於 www.housebe.net -

#17.[花蓮]豐田站-豐田移民村 - 幸福駅町散策

聽到「豐田」,似乎不會先想到豐饒稻田的字面意義,而是先想到TOYOTA。確實,花蓮豐田乃是當初日本人計劃性的移民之地,雖然如今許多文資古蹟已消失, ... 於 dolpuppy1.pixnet.net -

#18.花蓮縣壽豐鄉公所

劉耀宗強調,雖然花蓮縣零確診,全國疫情也正趨緩,但現階段最好的做法,仍是持續維持戴口罩、勤洗手、維持社交距離,減少移動與群聚,維持高警戒,隔絕病毒。 於 www.shoufeng.gov.tw -

#19.[花蓮壽豐]如豐琢玉工坊-千年台灣玉體驗磨玉DIY 帶個閃亮豐田 ...

在1960年代,台灣玉曾在花蓮豐田這個地方加工行銷全世界,閃玉的產量曾是世界第一。 但是可能大家都不知道,台灣玉原來早在2千年前就是花蓮出口到全 ... 於 www.jumpman.tw -

#20.花蓮豐田玉的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

花蓮豐田 玉價格推薦共11筆商品。還有雕刻豐田玉、豐田玉手鐲、豐田玉原石、花蓮七彩玉。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#21.花蓮縣警察局(吉安分局豐田派出所),警察局 - LIFEGO便民網

花蓮 縣警察局(吉安分局豐田派出所),電話:03-8652-283,地址:花蓮縣壽豐鄉豐山村豐山街1號,花蓮縣警察局(吉安分局豐田派出所)的簡介,花蓮縣警察局(吉安分局豐田派出所)的 ... 於 ez.lifego.tw -

#22.溯溪尋玉-花蓮豐田玉展 - 文化部

... 溯溪尋玉-花蓮豐田玉展」,展出作品為深受國內外賞石人士喜愛的花蓮豐田 ... 花蓮縣永安石友會表示,臺灣玉亦稱閃玉或碧玉,由透閃石與陽起石所 ... 於 www.moc.gov.tw -

#23.花蓮測速照相王「壽豐豐田段」 7個月累積已罰6369件!

花蓮 台9線壽豐豐田段速限僅有50公里,測速照相桿去年拍下3437件超速,今年1到7月達6369件,多了近1倍,被封為「花... 於 autos.udn.com -

#24.花蓮豐田/賞車站的恬靜淡然- 玩咖Playing - 自由電子報

豐田 車站屬豐山村,日治時期豐田地區曾是日本移民居住地,又稱「豐田移民村」,現在的行政區雖無「豐田」的地名規劃,車站名卻依然保留早期稱呼。 當旅人 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#25.花蓮縣壽豐鄉974 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢花蓮縣壽豐鄉974 郵遞區號(五碼,3+2碼), 花蓮縣壽豐鄉. 於 zip5.5432.tw -

#26.花蓮.豐田 被民宿主人照顧的幸福 - 走在夢想路上- 痞客邦

當我在四月的花東小旅行,跟隨MIT團隊的安排,住在花蓮豐田的安琪花園後,我確切感受到那份被照顧的幸福。 豐田是花蓮壽豐鄉的一個小地方,這兒沒有豐田 ... 於 mystar55555.pixnet.net -

#27.[花蓮]豐田日本移民村 - 盒子家的生活點滴

在壽豐鄉這樣的街道顯得平常] 去花蓮前小豬媽媽寄來了兩本有關壽豐鄉的書籍,這兩本書是作者吳鳴寫的。一本書名為「來去鯉魚尾」,而另一本為「豐田和風情」, ... 於 pigbank.pixnet.net -

#28.花蓮豐田玉-價格比價與低價商品-2021年10月

花蓮豐田 玉價格比價與低價商品,提供花蓮風景石、花蓮蜂之鄉、花蓮蜂之鄉蜂蜜蛋糕在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找花蓮豐田玉相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#29.花蓮縣壽豐鄉房屋。買屋、購屋 - 永慶房屋

最新花蓮縣壽豐鄉房屋。最新更新時間:2021/11/23。花蓮縣壽豐鄉房屋,全部774件,新進物件94件,最新降價74件。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房仲網 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#30.花蓮豐田社區史的後殖民論述與遺產論述 - Airiti Library華藝 ...

花蓮豐田 社區史的後殖民論述與遺產論述. Postcolonial Discourse and Heritage Discourse on the History of the Fengtian Community in Hualien, Taiwan. 於 www.airitilibrary.com -

#31.花蓮縣壽豐鄉豐田漂亮農地,總價988萬,立即了解更多資訊

花蓮 縣壽豐鄉豐田漂亮農地,總價988萬,來信義房屋提供花蓮縣壽豐鄉周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,全省直營提供完整安心仲介服務。 於 www.sinyi.com.tw -

#32.花蓮縣壽豐鄉豐田地區社會空間之建構與轉變 - 國立臺灣師範大學

而豐田村正是日本政府在臺灣進行首次官營移民的第一批移民村,. 相同梯次還有明治43 年(1910)設立的吉野村(今花蓮縣吉安鄉)和大正3 年(1914). 的林田村(今花蓮縣鳳林 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#33.花蓮豐田安琪花園民宿 - 全球訂房

花蓮豐田 安琪花園民宿位於台灣東部花東縱谷的玄關,日治時代移民村中。若到太魯閣國家公園、溫泉區或是想親近田野享受有機食材和清新空氣,都是不錯的選擇。 於 hotel.eztravel.com.tw -

#34.花蓮豐田玉 - 蝦皮購物

豐田玉礦【產地】○ 花蓮【重量】○ 505公克(含座) 【尺寸】○ 約( 9.5*15*2) 公分購買花蓮豐田玉. 於 shopee.tw -

#35.花蓮|豐田安琪花園民宿:置身於中央山脈及海岸山脈之間,坐落

在我們這趟九天八夜的花蓮行所有的住宿裡面,我最喜歡的就是這間豐田安琪花園民宿(花蓮縣民宿631號)!八天的住宿,我們有四天住在靠近花蓮市區的地方 ... 於 travel.yam.com -

#36.豐田村.碧蓮寺(豐田神社)(Tony的自然人文旅記第1086篇)

當時的花蓮、台東,因地廣人稀,而成為設置日本移民村的首選之地。吉野、豐田、林田,成為當時花蓮的三大日本移民村。 於 www.tonyhuang39.com -

#37.花蓮縣壽豐鄉工作職缺/工作機會-2021年11月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【花蓮縣壽豐鄉工作】壽豐分院-供膳事務師、壽豐分院物理治療師、電動遊園車服務駕駛員、壽豐分院主治醫師-牙科、解說員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#38.花蓮豐田移創指導所 - Facebook

花蓮豐田 移創指導所. 1034 likes · 9 talking about this. 藉由引進創意人口短或長期移駐,增進地方情感關係人口,打造下個世代的農村創意基地。 於 www.facebook.com -

#39.維修據點查詢 - TOYOTA

請選擇縣市, 基隆市, 台北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 台中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 台南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣 ... 於 www.toyota.com.tw -

#40.花蓮壽豐景點|豐田文史館|廣島式菸樓|五味屋 - 熊本一家

在廣島式菸樓後方還有處墓園石碑區,在剛剛的豐田文史館中有發現到,是豐田移民村裡的日本墓園。 (也是日本移民豐田村最重要的見證。) 或許是因為墓碑的關係, ... 於 www.leeleelin.com -

#41.關於豐田 - 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會

吉野(今吉安鄉)、豐田(今壽豐鄉)與林田(今鳳林鎮北林里)先後成為日本移民村。 於 nlica.org -

#42.全家便利商店- 全家壽豐豐田店- 花蓮縣壽豐鄉, 電話 - 大家找優惠

花蓮 縣壽豐鄉的全家便利商店全家壽豐豐田店,住址:974花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路195號,電話:03-8652750,店號:015141,特殊服務:Fami 霜淇淋、夯番薯、休憩 ... 於 twcoupon.com -

#43.花蓮壽豐鄉景點》部落客帶你玩壽豐一日遊!IG景點 - 小兔小安 ...

花蓮 壽豐鄉景點》部落客帶你玩壽豐一日遊!IG景點、親子玩水、看海咖啡店全分享~ · 壽豐景點一日遊行程: · 壽豐一日遊路線地圖: · 壽豐一日遊&壽豐景點介紹 ... 於 bunnyann.com -

#44.票價與時刻表查詢 - 花蓮汽車客運公司

南線─ 經台9線、花東縱谷. 營運路線, 路線名稱, 行經路線. 1121, 花蓮火車站─ 光復, 花蓮、吉安分局、南華車站、志學、壽豐、豐田、溪口、林榮、南平、鳳林、榮民總 ... 於 www.hualienbus.com.tw -

#45.花蓮懷日系列(中)-壽豐鄉的豐田社區

二十世紀初,日本政府實施官辦移民政策,因此許多日本人便遷入花蓮的吉野、豐田、林田三個移民村。到了西元1914年,三個村遷入的日本移民人數已經有兩千八百多人。 於 chiyuanchin.pixnet.net -

#46.花蓮壽豐:豐田社區、溪口車站@ 夏天的芒果冰 - 隨意窩

只要不要像前一天晚上在花蓮市的那種傾盆大雨,都OK啦! 一、豐田移民村(豐裡村). 從花蓮市區南下,我們走台 ... 於 blog.xuite.net -

#47.花蓮縣壽豐鄉豐山社區發展協會 - 環境教育資訊系統

下稱豐山社區)位於花蓮縣壽豐鄉中. 間偏中央山脈的位置,日治時期日人選. 定此處成立官辦移民村「豐田村」(現 ... 壽豐鄉配合政府政策成為花蓮無毒農業. 花蓮縣壽豐 ... 於 eeis.epa.gov.tw -

#48.花蓮縣壽豐鄉實價登錄 - 中信房屋成交行情

花蓮 縣壽豐鄉 住宅類型最新成交行情 · 5萬以下: 0件 · 6至10萬:21件 · 11至15萬: 2件 · 16至20萬: 1件 · 21萬以上: 1件 ... 於 price.cthouse.com.tw -

#49.壽豐豐田郵局 - 中華郵政全球資訊網

局號 009116-0; 局名 壽豐豐田郵局(花蓮16支); 郵務局號 970016; 成立日期 民國64年3月7日; 電話 郵務: (03)865-2626 儲匯:(03)865-2626; 傳真 郵務: (03)865-4318 儲 ... 於 www.post.gov.tw -

#50.花蓮縣壽豐鄉碧蓮寺(豐田神社) - Joy and Tom - 痞客邦

花蓮 縣壽豐鄉碧蓮寺(豐田神社)】碧蓮寺的前身是大正三年八月所興建的豐田神社,為供當時日本移民日常參拜、心靈感化、及精神寄託之太皇神社。 於 cjyyou.pixnet.net -

#51.豐田遺事 東台灣的日本移民村

豐田 社區,位於花蓮縣壽豐鄉,距離花蓮市大約25公里。儘管目前已經沒有「豐田村」這樣的行政區,但是壽豐鄉豐山村、豐裡村、豐坪村的人們,依舊習慣總稱3村為「豐田」 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#52.豐裡村豐田移民村附近的飯店 - Booking.com

伊莉莎白小屋民宿位於花蓮,民宿提供免費WiFi 及免費私人停車場。另設有花園和共用休息室,客人也可於館內餐廳享用餐點。 民宿每間客房均設有空調和電視,部分客房為 ... 於 www.booking.com -

#53.花蓮縣壽豐數位機會中心

在今年度特別為花蓮縣考古博物館製作了虛擬實境影片, 在協會夥伴們的努力下影片終於完成啦~~~~~ 各位防疫在家無聊時, 歡迎點選以下連結https://www ...(詳細內容). 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#54.豐田 - 交通部臺灣鐵路管理局

晚上 16~20 °C; 20 %; 開啟地圖. 地址 974-51 花蓮縣壽豐鄉豐山村站前街36 號; 營業時間 07:20~17:00; 電話 03-8654251. 運務資訊 車站時刻表 ... 於 tip.railway.gov.tw -

#55.2021【花蓮壽豐鄉20個】海鮮美食.私房景點.民宿和食尚玩家 ...

花蓮 很大,大到可以每個鄉都規劃一日遊,2021讓我們放慢腳步,好好的玩壽豐鄉,帶你吃美食(龍蝦.活跳蝦) 、走私房景點看螢火蟲、玉石DIY、逛IG打卡 ... 於 taiwantour.info -

#56.花蓮豐田移民村地圖

花蓮. 豐田移民村. 小|旅行|地圖. 豐裡村. 醫生的家. (9) 豐田村移民指導所事務室. 8壽豐鄉文史館(豐田警察官吏派出所). 豐坪路(台11丙線). 文化街. | 11 哭牆. 豐坪村. 於 td.hl.gov.tw -

#57.豐田移民村花蓮景點玩全台灣旅遊網

「豐田移民村」位於壽豐鄉的豐裡村一帶,是日本在台灣所設的第二個移民村,地名自日據時期流傳下來,為目前保存較為良好的一處。村內的豐裡國小、校內的小禮堂等都是舊時 ... 於 okgo.tw -

#58.在花蓮豐田移民村,尋訪歷史層層疊疊的共存痕跡 - 微笑台灣

漫步在豐田村的路上,依稀能看到早期阿美族留下的散居文化、日治時期居民生活的痕跡,而現在在這裡生活的大多是以客家人為主的漢人。 在花蓮豐田移民村, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#59.花蓮秘境景點》花蓮豐田村~尋訪當年日本移民村風采!豐田神社

花蓮豐田 村曾是日據時期的移民村現在則留下了許多回憶寧靜的小村庄裡有著漫遊的樂趣喜歡私房旅點的你不妨騎著單車來豐田村旅行吧! 於 viatravel.tw -

#60.豐田移民村- 壽豐鄉- 花蓮縣 - 旅遊王

『豐田』在日治時期是花蓮境內三個官營移民村之一,規劃有完善自給自足的街道、房舍、下水道、文教機構、官衙及神社等。現今遺留有的街道格式、日式民房、老菸樓與鳥居 ... 於 www.travelking.com.tw -

#61.豐田玉介紹 - 花蓮石頭藝術網

臺灣花蓮豐田玉簡介【文/陳德進】 豐田玉的形成花蓮是石頭的故鄉,約在7000萬年前,由於南澳造山運動,產生了台灣島的雛形。一直到距今約600萬年前,由於菲律賓 ... 於 www.stoneart.url.tw -

#62.花蓮縣壽豐鄉壽豐社區 - 文化部iCulture

壹、壽豐地名的由來壽豐村位於花蓮縣壽豐鄉的中間地帶,為泰耶魯族(泰雅族之一支)聚居的地方,舊名「里鬧」,泰耶魯族語指「叢林」的意思,後來漸為阿美族狩獵的地區 ... 於 cloud.culture.tw -

#63.【壽豐好玩】花蓮縣考古博物館|舊市場活化成花蓮第一座公立 ...

花蓮 縣唯一的考古博物館在2021年1月正式開幕了,也是縣內第一個博物館吧, ... 簡單介紹這地點和建物,這棟建築物原是在民國73年興建的豐田市場,後來 ... 於 www.funhualien.com.tw -

#64.豐田文史館(移民村) - 花蓮景點

收錄花蓮景點「豐田文史館(移民村)」地址、電話與營業時間等完整景點資訊,精彩的網友評論與分享文章,整合鄰近景點與鄰近民宿,將景點美食與住宿做結合, ... 於 hualien.fun-taiwan.com -

#65.交通資訊 - 五味屋相遇洛神花

豐田 火車站停靠班次較少,搭乘火車來的遊客可以搭火車到「花蓮火車站」或「壽豐火車站」,再轉搭莒光號、區間車或花蓮客運到豐田。 於 5way-roselle.weebly.com -

#66.花蓮縣壽豐鄉建地、工業用地、林地田地 - 樂屋網

提供花蓮縣壽豐鄉土地廠房(建地、工業用地、林地田地、道路用地、法拍土地、農地、農舍、工廠、廠辦、倉庫)買賣服務,快上樂屋網一站買地、土地實價登錄、買地自建、 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#67.豐田美食︳路口小吃:花蓮居民愛吃的麵攤,什錦麵俗又大碗

花蓮 旅遊有一晚住豐田車站附近的依山午民宿,不知道豐田美食有什麼索性直接請教依山午管家,她推薦位在豐田派出所對面的路口小吃,是深受豐田當地居民 ... 於 yama.tw -

#68.【花蓮・ 壽豐住宿】豐田安琪花園民宿歸隱田園 走到花蓮深-深-處

民宿主人安琪在花蓮長大,個性爽朗細心,是一名退休的國中老師。退休後跑到豐田開民宿打發時間,實現自己的夢想。在安琪花園的日子,我從安琪、奶奶了解不 ... 於 www.travelwithv.net -

#69.豐田尋跡‧再訪移民村:豐田文史館、豐田神社、地神祠、哭牆

漫步洄瀾,來到豐田,這處昔日花蓮最大的日本移民村,仍默默地向路過的訪客們,娓娓道來它曾有過的歲月風華...... 旅行日期:2012.06.17 六月份的某個 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#70.東部花蓮所 - Toyota認證中古車

花蓮 縣吉安鄉建國路一段192號. 電話. :0907410824. 營業時間. :星期一至星期日AM08:30 ~ PM05:30. BESbswy. BESbswy. 現有車輛. * 共有5 輛車. YARIS 1.5 精選房車. 於 www.toyotacpo.com.tw -

#71.壽豐鄉, 花蓮縣, 臺灣每日天氣 - AccuWeather

Know what's coming with AccuWeather's extended daily forecasts for 壽豐鄉, 花蓮縣, 臺灣. Up to 90 days of daily highs, lows, and precipitation chances. 於 www.accuweather.com -

#72.重建花蓮豐田的尊嚴

「花蓮有四個獨立的河系, 北邊有立霧溪,穿過景色優美的太魯閣國家公園, 中間有砂婆礑溪,是花蓮市品質最佳的水源地, 而後有花蓮溪,溪畔是大片待開發的河川地, 於 hippo.bse.ntu.edu.tw -

#73.【花蓮】豐田文史館 - E同趣旅尋

在花蓮的壽豐鄉, 有一個富有歷史, 人文, 創意的”豐田文史館”隱身於其中日據時代時, 壽豐鄉是日本作為移民村的據點之一, 所以即使在過了近一世紀之後, 這兒依然還保有 ... 於 evenlin57.pixnet.net -

#74.豐田車站- 背包地圖

日治時期在花蓮遺留下的三大移民村裡,以豐田移民村保留最完整,若是經過豐田車站時,不妨在此停下腳步,靜靜欣賞這後山少見的日本移民村采風~~. 於 www.backpackers.com.tw -

#75.豐田-花蓮縣壽豐鄉待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲開價 ...

花蓮 縣壽豐鄉豐田買屋比價。共有83筆,新上架2筆,最新降價0筆,2021/11/20更新。彙整信義房屋、永慶房屋、591等各房仲待售房屋,一站比較所有開價滿足您尋找花蓮縣壽豐 ... 於 buy.houseprice.tw -

#76.豐田安琪花園民宿

豐田 、安琪花園民宿. 我們位在台灣的東部、花東縱谷的玄關、花蓮市南方20公里的日治時代移民村中。若你到太魯閣國家公園、花蓮縣的溫泉區、或是想要追尋台灣、都歡迎你 ... 於 angelgarden.mmweb.tw -

#77.花蓮豐田景點|考古博物館-今日的生活痕跡是未來的遺址親子 ...

花蓮豐田 景點|考古博物館-今日的生活痕跡是未來的遺址親子旅遊的絕佳場域 ... 冊考古遺址的80萬件文物輪流展出,完整地將花蓮縣史前文化呈現給民眾 於 tutufoodaholic.tw -

#78.壽豐鄉, 花蓮縣10 天天氣預報 - The Weather Channel

10 日天氣-壽豐鄉, 花蓮縣. 截至22:46 CST 為止. 今晚. --/20°. 89%. 週四25 | 夜晚. 20°. 89%. 北北西5 km/h. 小雨。 低溫20ºC。 多變的北北西風。 降雨機率為90%。 於 weather.com -

#79.【花蓮壽豐】豐田日式遺跡半日遊豐田移民村X碧蓮寺X鳥居X參 ...

漫步在花蓮過往的日本移民村~~ 微微飄著雨的陰天,我們安排了慢活的豐田地區昔日的神社建築如今變成了中式廟宇日式的鳥居、參道與石燈依然可見走一趟 ... 於 saly1350.pixnet.net -

#80.【花蓮壽豐】主婦之家便當 近豐田火車站,日治移民村裡簡單 ...

台九線豐田段社區內的超低調便當店,舊舊的氛圍就像是小時候曾經去過巷口的便當店。炸物主食則會吃到以前那令人懷念的古早味道,是間附近居民或往來 ... 於 kuokuo.tw -

#81.花蓮豐田租屋資訊- MixRent|2021年11月最新出租物件推薦

性別限制:無房屋類別:透天厝租屋地址: 花蓮 縣壽豐鄉 豐田 中山路(豐裡) 租屋樓層:1 ~ 4 / 4 格局:6房 / 1廳 / 4衛 / 1廚 / 3陽 / 1曬衣間格局坪數:每間房間內 ... 於 tw.mixrent.com -

#82.花蓮豐田的前世:日本未竟的殖民村 - 信傳媒

日本政府不解,明明田土肥沃、水源豐沛,為何竟無人居住?便將當時的鯉魚尾,命名為豐田。圖為豐田文史館。(圖片來源/維基百科). 於 www.cmmedia.com.tw -

#83.【花蓮遊記】豐田走廊~適合親子同樂的木作體驗課程 - 窩客島

文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家資訊:. 豐田走廊木作工作坊. place 花蓮縣壽豐鄉豐裡二街20號. 作者本次評價:. 4.10 starstarstarstarstar_half. 於 www.walkerland.com.tw -

#84.話說豐田社區-(花蓮縣壽豐鄉).. | 樂愛生活手札

中於此。昔日移民村內悉數為日本人,由於日本人刻意隔離居住的區域,所以當時許多來自新竹、苗栗的客籍移民和部份閩籍移民都只能選擇移民村外,沿花蓮溪 ... 於 cclccl-life.blogspot.com -

#85.花蓮豐田火車站一日遊@ 我就喜歡這樣的妳 - 痞客邦

花蓮豐田 考古博物館去花蓮的時候,偶然看到花蓮考古博物館開幕,免入場費,恰巧能排進行程,就順便去了一下。 一下豐田火車站,大名鼎鼎的五味屋就在 ... 於 magic105.pixnet.net -

#86.壽豐豐田火車站附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

在Tripadvisor 上查看豐田火車站附近旅遊景點:瀏覽花蓮壽豐豐田火車站附近最佳旅遊景點的旅客評論和真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#87.【花蓮旅遊景點】豐田移民村,日據時期遺留下未完待續的故事

花蓮 旅遊景點豐田移民村17 · 花蓮有個從日據時期誕生的字眼很妙,叫做「移民村」,移民村的意思就是當時從日本本土舉家遷移到國外,開墾並落地生根的生活 ... 於 niniandblue.com -

#88.小村》豐田,日本遺風濃(豐田總整理) - 花蓮旅人誌

「豐田」,這個有筆直的街巷、方正的格局的村落, 偏安著田野閑靜,依然有著濃厚的日治時代影子。 這時候油菜花種子應該剛撒下, 於 www.hl-net.com.tw -

#89.美軍轟炸花蓮豐田!女童看著火車裡的人「揮手道別」 下一秒 ...

(大檸檬好夥伴,書摘,奇聞,後山來去,豐田村誌,楊富民,大塊文化,台灣, ... 三妹當時出門換生活物資,正從森本(今花蓮縣壽豐鄉豐裡村一帶)走回大平(今 ... 於 www.ettoday.net -

#90.餐車進駐花蓮豐田五味屋大、小孩開心迎接 - 中央社

花蓮 知名餐車今天「搬家/車」到豐田社區,計畫永久駐紮在村子裡,延續深夜食堂風情與美食於日本移民村,分享美食給地方鄉親。村民、五味屋孩子、志工 ... 於 www.cna.com.tw -

#91.台灣玉的故鄉在花蓮縣壽豐鄉豐田村……. - CORNER慢活的 ...

位於花蓮縣壽豐鄉的豐田,舊名「鯉魚尾」,西元1909~1917年,台灣總督府因這一帶土地豐饒且多水田,命名為「豐田」,地理涵蓋現今的豐坪、豐山與豐裡 ... 於 cornerblue.pixnet.net -

#92.花蓮豐田移創指導所 - Instagram

67 Followers, 77 Following, 10 Posts - See Instagram photos and videos from 花蓮豐田移創指導所(@residence.in.fengtian) 於 www.instagram.com -

#93.豐田教會 - 台灣基督長老教會

地址:, (974005) 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街65號. 電話:, 03-8651144. 傳真:. 資源設施:. 網址:, 無建置網站. 電子信箱:, [email protected]. 於 www.pct.org.tw -

#94.花蓮壽豐計程車行電話號碼09-3819-0650 - 樂趣地圖

於花蓮縣計程車業的花蓮壽豐計程車行電話號碼:09-3819-0650,地址:花蓮縣壽豐鄉中山路二段252號,分類:行車運輸、計程車服務、計程車業. 於 poi.zhupiter.com -

#95.豐田神社參道與遺構(碧蓮寺之週邊設施) - 花蓮縣文化局

豐田 神社即現今豐田的碧蓮寺。豐田村為臺灣總督府於花蓮地區所設立的第二座官營移民村,於明治43年(1910)日本人選定在豐田這一片原野開村, ... 於 www.hccc.gov.tw -

#96.縱谷小鎮好精采,花蓮豐田除了美好風光,還能看日式遺跡 - TLife

位於花蓮壽豐鄉縱谷南端的豐田,是花東縱谷典型的小鄉鎮,日治時期於此設置日本移民村,迄今保留許多珍貴史蹟;近年來更成為年輕的創意人、藝術家們 ... 於 foritech-tlife.cloudapp.net -

#97.丰田村(台湾花莲港厅地名)_百度百科

丰田 是日本在台湾所设的第二个移民村,日据时代被选作日本移民村的示范基地。移民村内设有丰田小学校(今丰里国小)、移民指导所(今丰田社区中心)、“医生的家”、丰田 ... 於 baike.baidu.com