花蓮 林 氏 海產的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝金河寫的 老謝的台灣紀行:有時走路,有時吃喝 和上田信的 海與帝國:明清時代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站林生食丼飯|頭家超霸氣海鮮一直擺!膽固醇丼超過10種海鮮 ...也說明:林 .生食丼飯在哪裡? · 黑板精選MENU · 基隆海港|日本進口海鮮 · 超威的「膽固醇丼」 · 日本熊本生蠔 · 炙燒丼 · 海鮮豚骨烏龍麵 · 林生食丼飯店家資訊 ...

這兩本書分別來自今周刊 和臺灣商務所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出花蓮 林 氏 海產關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 環境教育研究所 葉欣誠、蔡慧敏所指導 詹佳和的 海洋書寫中的海洋觀點形塑:以異托邦概念探討 (2019),提出因為有 海洋書寫、海洋文化、異托邦、敘事分析、文本空間的重點而找出了 花蓮 林 氏 海產的解答。

最後網站林氏海產, 代表負責人:羅裕軒 - 座標物語則補充:林氏海產 地址:花蓮縣花蓮市民孝里008鄰林園11―58號1樓,統編(統一編號):91150528,代表人負責人:羅裕軒,營業稅籍分類:水產品零售,資本額:100000元, ...

老謝的台灣紀行:有時走路,有時吃喝

為了解決花蓮 林 氏 海產 的問題,作者謝金河 這樣論述:

步道祕境 ╳ 歷史風情 ╳ 山珍海味 在地情懷 ╳ 趨勢觀察 ╳ 投資視野 三不五時走路賞景,三天兩頭吃喝嘗鮮! 財經趨勢專家謝金河第一本暢談寶島美好山林及飲食生活之作。 從山林步道與美食,笑談人生體驗、投資與在地經濟 從情感與土地文化,深究這座島嶼的迷人之處 財經趨勢專家謝金河,極其熱愛與珍惜台灣在地的蓬勃生命力。 本書集結老謝60多年來有時走路、有時吃喝下,真性情暢談寶島美好山林及飲食的作品,精選出最能帶領你我感受台灣特殊魅力的37篇文章。 一起隨著老謝笑談人生的腳步,窺見在地經濟的新契機;一起從台灣人獨有的情感與土地文化,重新愛上這

座島嶼,品味彼此共享的最美風景。 ◤走吧!探索寶島新風貌◢ 跟上老謝的捷兔快腳,走進台灣蔥鬱絕美的山林步道。 ◤吃吧!嘗試寶島新風味◢ 緊隨老謝的老饕嘴,嘗遍台灣每個角落的私房珍饈。 ◤看吧!推敲寶島新發展◢ 追蹤老謝的銳利鷹眼,解析台灣投資趨勢與社會發展。 ---北中南東、山林海景,哪裡最有台灣味,哪裡最對味!--- ➤向北:上七星山,下北海岸,一日山海生活圈達成! 不管是台北市第一高峰、露天溫泉,還是綿延的海岸線, 不需舟車勞頓都能抵達,最適合輕鬆享受慢活的生活態度。 ➤中道:登合歡山、涉濁水溪,每一步都是思鄉尋根!

無論是日月潭、合歡山,還是遠東第一大鐵橋西螺大橋, 台灣山水有美景、有故事,等著你我找回它獨特的美感。 ➤之南:吃巷弄美食,看企業轉型,品嘗濃濃人情味! 除了老饕珍饈展現的台菜底蘊,還有從風災中重生的優美景致, 國境之南的城市行銷高手各出奇招,打造結合深具特色的在地經濟。 ➤東行:走花東縱谷;離島登澎湖,享受神清氣爽的美景! 見見瑞穗乳牛、看看龍田綠色隧道、聽聽奉獻一生的感人故事。 激盪在地文化與原民風情,人人都是守護台灣的天使。 本書特色 財經趨勢專家謝金河的真情告白 第一本暢談寶島美好山林及飲食生活之作 名人推薦 小野(《走

路‧回家》作者、編劇),真情專文推薦 李偉文(牙醫師・作家・環保志工) 陳彥博(極地超級馬拉松運動員) 賈永婕(抗疫女神) 劉克襄(作家) 賴清德(中華民國副總統) ──推薦(按姓氏筆畫排列) 我平時在工作和生活中和老謝幾乎沒有任何交集,他的專業是財經事務,我最不會的便是理財,近乎白痴。但是為什麼當我讀到這本書時,忽然覺得我們非常熟悉?(……)後來我明白了,是因為如梭的歲月,更因為這片美麗的群山之島、眾神之地,拉近了我們彼此原來陌生又遙遠的距離。──小野(《走路‧回家》作者、編劇) 在這變動莫測的時代,三十多年來在財經趨勢的預測上,始終屹立不搖的老謝

,來自於其全面的視野及敢與眾不同的獨到眼光。不過令人佩服的是,老謝在金錢數字外,示範了理財是為了過好生活的生命態度。 這本書不該只是讓我們按圖索驥之用,而是要學到老謝的精神,即使面對熟悉的景致還能如孩子般興高采烈地欣賞,並且跳脫價格的標籤,從日常中體現,用心就有美食,用心就能過好每個日子。——李偉文(牙醫師・作家・環保志工) 真確切實,熱情懇切。 與老謝認識多年,少見他如此浪漫動人的抒發。我感動於他親自踏遍台灣蔥鬱的山林古道、嘗盡在地的美味珍饈、互動可愛的友善人民,更動心於其文字傳達出深愛這塊土地的真摯之情。 這本書是精采且充滿溫度的作品,也是他對台灣這座島嶼的真情告白

。誠摯推薦給大家,更邀請大家一起共同看見台灣,愛惜台灣。——賴清德(中華民國副總統)

花蓮 林 氏 海產進入發燒排行的影片

01:21 台南安平海景度假飯店:台南大員皇冠假日酒店

17:34 小琉球異國風旅店:尊順祿藝術旅店

23:25 墾丁國家公園飯店:華泰瑞苑

33:42 墾丁視野最美飯店:墾丁H會館

40:21 花蓮無敵海景飯店: 花蓮遠雄悅來大飯店

金探號更多【台灣在地旅遊】資訊:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR6ae-jPwkQLTAfQtRZNOkqJAFHmoNDdd

#金探號飯店 #金探號評鑑 #金探號無敵海景

--

主持人:王軍凱 楊智捷

電視首播頻道:非凡新聞台

每週六日晚上:22:00-23:00

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決花蓮 林 氏 海產 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

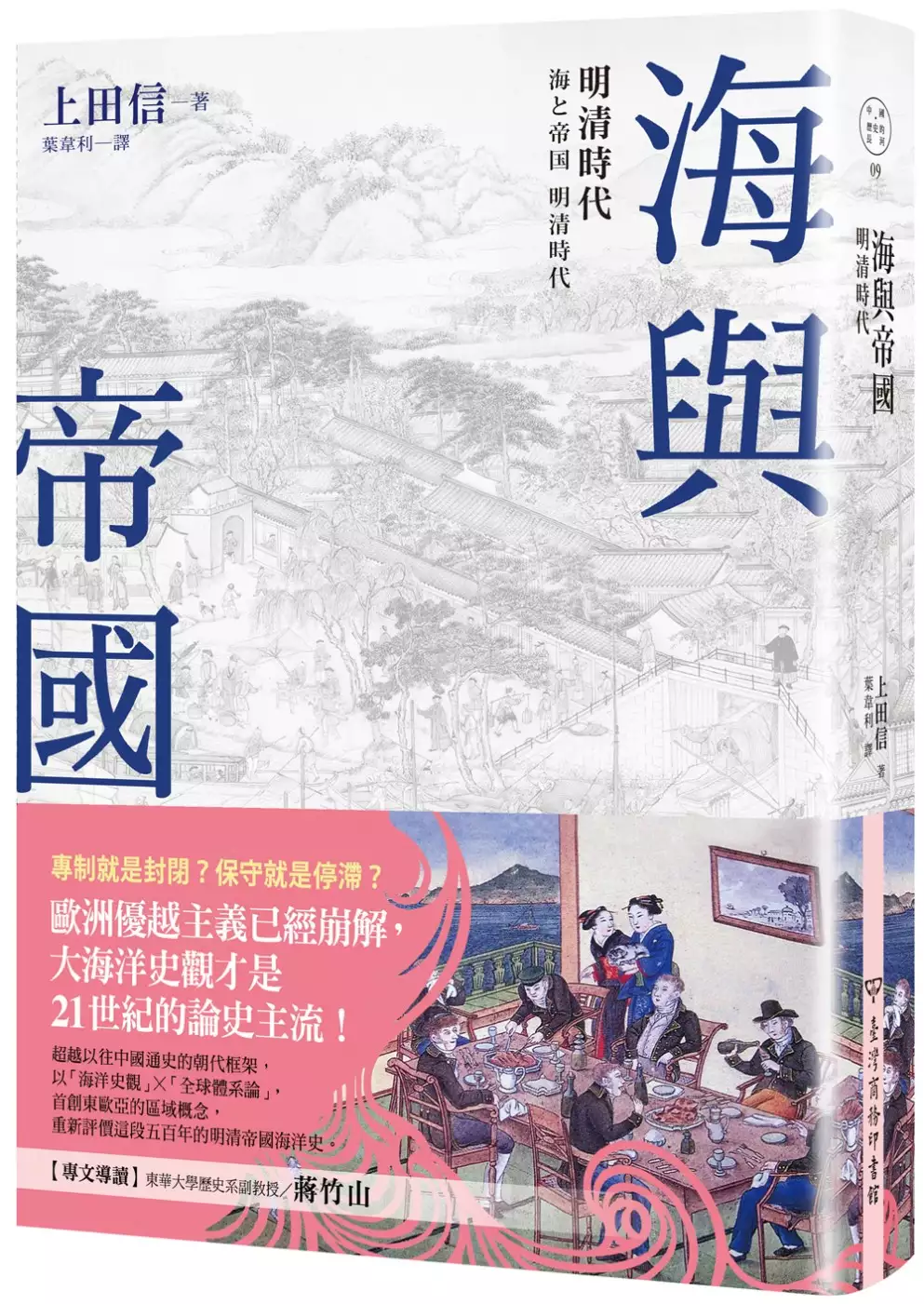

海與帝國:明清時代

為了解決花蓮 林 氏 海產 的問題,作者上田信 這樣論述:

在18世紀的工業革命之前, 位於東歐亞的中國,是全球貿易的主導者。 為何明清時代的嚴厲海禁, 會成為推動東歐亞圈貿易活絡的關鍵? 超越以往中國通史的朝代框架, 以「海洋史觀」x「全球體系論」首創東歐亞的區域概念, 重新評價這段五百年的明清帝國海洋史。 ★【專文導讀】東華大學歷史系副教授/蔣竹山 一改歐洲觀點的霸道史觀,重寫征服、開發、文明化的西方論點,用鮮明的人物生平,重構五百年明清時代: ‧一名船醫建立起百年老字號怡和洋行,更是讓英國在鴉片戰爭中獲勝的關鍵。 ‧失控的鹽制度和掃蕩沿海走私,明朝鹽商只能變身倭寇頭子。 ‧明朝承認與外國交易的互

市,讓努爾哈赤得以用毛皮交易打造大清帝國。 ‧鄭芝龍的海上霸權,源自十七世紀日本幕府頒布海禁。 ◎專制就是封閉?保守就是停滯? 歐洲優越主義已經崩解,大海洋史觀才是二十一世紀的論史主流! 一直以來,西方史學界對於中國明清時代的評論都不佳,從黑格爾的停滯論,到二戰後費正清的「衝擊─回應」論,甚至連接受馬克思主義史學體系的中國史學家們,本身也將明清所屬的十四至十九世紀歸類為「封建制度的末期」,是一個封閉又陳腐的時代。 然而以往的評論觀點,都是以「陸地」出發,如今,我們以海洋上發生的運輸、交流和貿易等層面,重新評價明清帝國,並發現在近代中國被評為負面遺產的「朝貢制度」,竟是當

時維繫東歐亞地區秩序的最佳經貿體系。 ◎從國家到地區,當帝國本身的制度跨區發展之後 作者上田信是中國改革開放後、第一批進入中國進行實地田野調查的日本史學家,他從「交易」的基礎,解構中華文明自商周以來改朝換代的拓展過程,是不斷因「集中─分配」而集合,接著又因與新文化交流而破壞交易穩定度,導致王朝瓦解、重組。 這個拓展過程到了元朝之後,因蒙古帝國建立遍布歐亞大陸全區的交易機制,將中國納入其中的一部分。自此之後,要了解中國史,在只有包含日本與韓國的東亞空間的框架內來探討,並不完整,所以上田信在本書提出了涵蓋東南亞諸國和印度的「東歐亞」地區,才能更全面的綜觀「交易」這項商業行為如何影響

從百姓生活乃至一國制度的全面影響。 ◎鄭和下西洋、女真崛起,讓我們從海洋的觀點重新看陸地上的歷史大事件 除了以截然不同的面相與論點,重新評析西方史學界口中的中國停滯時代之外,上田信更以民生經濟的角度,有別於過往提出的皇帝沉迷宗教、官員壓榨百姓、歉收造成飢荒等原因,提出元朝帝國為何敗亡的真正原因,和發生動亂的「地點」有關;也提出有別於史學家認為鄭和下西洋是巨額出超的「朝貢貿易」,而是運用不需成本的「里甲制」成品,去交換東南亞各國的珍稀物品,非常划算。 自元末至鴉片戰爭,一三五一年的紅巾賊之亂到一八五一年的太平天國,橫跨五百年,明清王朝在各種層面上承襲原生北方大地的蒙古帝國,超越了

自秦至宋的中華框架,無法單純用中國朝代史或歐洲開發史來定義,我們將從海洋對帝國的影響,重新評價明清時代在全球歷史中的地位。 作者簡介 上田信 一九五七年出生於日本東京都。東京大學研究所人文科學研究科碩士(專攻東洋史學)。現任立教大學文學院教授,專攻中國社會史。於一九八三至八五年赴南京大學留學,並曾於農村進行田野調查。 從研究江南都市的無賴,之後進一步研究地區社會、宗族,近年來則致力於生態環境史與疾病歷史。二○○○年在七三一部隊細菌戰國家賠償請求訴訟中,以原告(中國細菌戰受害人)證人身分,向東京地方法院提出「鼠疫與村莊」鑑定書。 主要著作:《傳統中國》(講談社)、《森

林與綠色的中國史》(岩波書店)、《老虎講述的中國史》(山川出版社),以及《人與人的地方史》(合編,山川出版社)、《中國的社會》(合譯,平凡社)等。 譯者簡介 葉韋利 1974年生,水瓶座。 慣於跳躍式思考的隱性左撇子。 現為專職主婦譯者,熱愛翻譯工作。 享受低調悶騷的文字cosplay與平凡充實的生活。 譯者葉韋利工作筆記FB專頁:www.facebook.com/licaworks 【前言 大海環抱的兩個帝國】 海上女神「媽祖」/海洋的歷史/帝國的歷史/恣意的明朝/自制的清朝 【第一章 事件的時空】 大海與交易 大海與人類/交易的類型/中華文明的拓展過程

東歐亞代表的空間 東歐亞之海/大海與船舶/海上交易的歷史/中式帆船的問世/東歐亞的大地 往歐亞舞台躍進 南北分立的體系/分立體系結束/白銀與銅錢/波動的歐亞舞台/從商業時代到產業時代/全球舞台/東歐亞階段的五百年 【第二章 明朝的成立──十四世紀I】 元朝的弱點 支撐元朝的運輸路/元朝的海運 乞食僧人與富商 黃河改建工程/紅巾之亂/元朝為何會瓦解?/江南的富豪傳說/江北的乞食僧人 私塾的教師群 進軍徽州.浙東/中國東南部的盆地世界/私塾教師的人脈網/義塾的實際狀況 禮儀之邦 邁向建國/大明的成立/陸上的帝國 【第三章 海陸相剋──十四世紀II】 成為分水嶺的十四世紀 明朝的宏觀設

計/蘭秀山之亂/十四世紀的海域世界/黃海與海洋子民/十四世紀的倭寇/海禁政策的背景/明朝的朝貢政策/朝貢一方的狀況 帝國的變化 織工的生活/「空印案」與行政改革/胡惟庸之獄/與日本的關係 帝國與移民傳說 戶制與里甲制/里甲的功能/來自山西的移民/洪洞的大槐樹/攻打雲南的地緣關係/土司的統治/雲南的移民傳說 【第四章 海洋與陸地的交易者──十五世紀】 從馬和到鄭和 雲南的少年/進攻雲南與藍玉案/成了宦官的馬和/二代皇帝與叔父間的戰爭/靖難之役與永樂帝的誕生/宦官與皇帝/內廷與外朝 行走在海上的帝國 鄭和率領的艦隊/遠征的紀錄/遠征的目的/從海上世界看遠征/滿剌加王國與鄭和的遠征/鄭和與馬

和之間 蘇木環繞的海洋世界 從永樂到宣德/琉球王國的外交文書/琉球王國的成立/閩人三十六姓與久米村/東海、南海上的蘇木/日本的堪合貿易 以鹽建立的帝國 海鹽的生產/開中法與進攻雲南、越南/遷都北京/北方的交易者/戶制的矛盾/十五世紀的經濟體制 【第五章 商業的時代──十六世紀I】 新安商人的人脈網 商人傳記/新安商人的興盛/遍及全國的商圈/商人的類型 中國海商與日本 寧波之亂與越界者/日本銀的出現/走私貿易的據點/江南的國際貿易港/徽州出身的海商/從海商到倭寇 冒險商人與傳教士 葡萄牙人來到東方/冒險商人的世界/傳教士的出現/交易港澳門的形成 【第六章 社會秩序的變化──十六世紀I

I】 地區社會的形成 山區的流民/重建秩序的過程/推行政策的思想背景/自里老人到鄉約/徽州的鄉約/稅糧與徭役的納銀化/合縣公議/中央政府與地方官 士農工商的分界瓦解 農村手工業的發展/市鎮叢生/無賴這一行/市人及民變/知識分子的摸索 從海禁到互市 要求解除海禁/互市體系的雛形/越過太平洋的白銀/日本侵略朝鮮/戰爭與交易 【第七章 王朝更迭──十七世紀】 自取滅亡的明朝 傳教士與宦官/宦官與官員/官員與地區社會/官員與傳教士 毛皮與帝國 黑貂與交易/毛皮交易支持的新政權/邁向帝國之路/明朝的瓦解/因髮型而產生的糾葛/確立中央集權體制/與俄國間的條約 海上世界的終焉 海上的變化/倭寇的接

棒人/交易基調的變化/從遷界令到展界令/明確建立互市體系 與異文化的接觸 白話小說的世界/出版文化的成立/思想家的自我省思/對基督教的接納/與傳教士的對話/傳教士與曆法/搏命的天文觀測 【第八章 產業的時代──十八世紀I】 稱為盛世的時代 清代的嬰兒潮/稅制改革/人頭稅的消失/景氣復甦/原產於美洲大陸的作物 商人與產業 瀏河港的故事/瀏河港的風景/瀏河港與商人/東北地方的產業/山區的產業 互市體系的開展 盛世的食材/俵物的出現/信牌管理/與日本的交易港口/琉球的變化/往東南亞的移民/廣州的英國人/朝貢與外交/英國使節的情報匯集 【第九章 傳統中國的形成──十八世紀II】 皇帝與帝國

皇帝的多面性/從西方角度看皇帝/清朝與準噶爾因達賴喇嘛權威引發的紛爭/掌握達賴喇嘛權威的清朝/清朝與中歐亞地區 官員與行政 邁向為官之路/皇帝與官員/清朝的統治機構/陳弘謀的簡歷/在雲南的工作/銅礦礦山的管理/開發與官員/開發的手法/福建與台灣/從泰國進口糧食 貨幣與糧食 銀兩與廣域流通/銅錢與穀物/銅錢與區域市場/廣域交易的發展/與明代的比較/歷史體系上的盛世 【第十章 全球中的中國──十九世紀】 南海的海盜 藏寶傳說/越南與海盜/海盜勢力擴大/清朝的對策/海上主角更換 鴉片與軍艦 兩部本草書/吸食鴉片的普及/金融革命與英國/匯款回本國及鴉片/港腳商/鴉片戰爭/情報與戰爭/白銀到哪兒

去了?/出國移居者的世界 蛻變的社會 移民社會/地區社會的裂痕/生態環境的極限/從大運河到海洋/太平天國與社會/南京條約與開港/馬克思的誤判 【結語 媽祖與明清歷史】 出現在雲南的海上女神/海上時代劃分與台灣的媽祖/東歐亞帝國內的麗江/媽祖的旅程 主要人物略傳/歷史關鍵字解說/參考文獻/年表 導讀 閱讀明清帝國的新視角:海洋、白銀、物與環境 東華大學歷史系副教授 蔣竹山 過去幾年,若要我推薦一本給一般讀者看的明清史著作,我一定會說卜正民的《維梅爾的帽子》,但現在,隨著上田信《海與帝國:明清時代》這書在臺灣商務印書館的出版,我終於有了新的推薦名單。 要理解《海與帝國

》的特色,我們首先要認識日本講談社「中國的歷史」這套叢書的製作動機。這套出版於二○○四年至二○○五年,是為了慶祝講談社創立一百週年而製作,至今已相隔十二年。 其實,類似的叢書,講談社此前已經出版過數次,在一九七七年刊行的「新書東洋史」系列中,臺灣曾經翻譯其中與中國史有關的四冊,合而為一冊《中國通史》,由稻鄉出版社於一九九○年出版,常被臺灣歷史系所當作中國通史指定教材,使用率相當高。這其實反映了臺灣的中國史閱讀,與最新的研究成果之間有不小的落差。另外一方面,從一九七七年到二○○四年,講談社的這兩套中國史,亦有不少變化的軌跡可循,例如,早期是將中國史作為東洋史的一部分而編入「新書東洋史」之中

,直到二○○四年這套,中國史才獨立出來,自成一個系列。 本書作者上田信是日本明清史學界青壯 派學者的其中一位代表人物,對於臺灣讀者來說,他的名字可能不如明清社會史或文化史的岸本美緒、大木康、松浦章等人來得眼熟,就連日本早期的海域史著作,也不見上田信的名字,但《海與帝國》出版之後,終於讓大家見識到這位史家的地域史與海域史結合研究的功力。 《海與帝國》的史觀與書寫特色 從「交易」的類型來分析歷史,是這是本書的視角。作者認為只有人類可以從完全不同的地區帶入物資消費,這種跨越穩定的生態環境進行交換物資的行為,在本書中稱之為「交易」。在不同文化背景下,有不一樣的交易類型,有掠奪、互酬、

納貢、集中再分配、以及市場。這本書探討的這五百年間的歷史,就是一種歐亞地區納貢、集中再分配的機制的興起與瓦解的過程,這之間穿插著掠奪的橫行,此外,歐亞地區萌發的市場制度,中國亦有參與。 其次,他提出了「合散離集」的史觀。本書和其他冊不同,作者提出了他對中華文明的發展模式的看法。上田信首次提出這看法是在一九九九年的《森林和綠色的中國史》書中,借用日本成語「離合集散」,予以拆解重組,用這名稱來解讀中國史特色,這幾個字代表中國歷史的幾個階段循環。首先是交易機制穩定的階段「合」,接著開始動搖,整個體系出現明顯裂痕就是「散」,當產生許多新的可能,各個體系領導反目成仇、展開抗爭,就來到「離」,到最後

一個方案整合其他剩下體系就稱為「集」。作者認為在元以前,中國可分三個週期,每個週期都有「合散離集」,可在東亞的框架下討論,但到了第三週期循環還沒結束前,蒙古帝國建立起橫跨歐亞大陸的交易新機制,納入中國為其中一部份,此後,要理解中國史,就要在新的框架下來理解,因此作者創造了一個新的空間──「東歐亞」,要以此來釐清元明清的歷史。 不僅提出獨特的視角與史觀,上田信在講明清歷史時,是放在他所創「東歐亞」這樣的空間架構裡。這作法和杉山正明有些類似,是放在世界史的脈絡下來看遼、西夏、金、元的歷史。所謂東歐亞的空間,以海域來看,指的是日本海、渤海、黃海、東海、南海,以及與這些海洋相連接的陸地或島嶼組成

的空間。若從我們一般常用的世界地理角度來看,這部分包括了東北亞、西藏與蒙古高原在內的中亞、東南亞以及印度一部份。 在這樣的觀念下所書寫的明清歷史,果然各章的重點和以往通史著作截然不同;過往以皇帝、宮廷及事件為主的政治史架構不見了,取而代之的是以「交易體系」為內容的世紀變化(見目錄)。除了「交易體系」的核心觀點外,本書另外有四個特色環繞著明清帝國:海洋、白銀、物與環境,這在其他明清通史著作中是較為少見的。 海洋的視角 在前言中,上田信以一段「花蓮媽祖在昆明」的趣味經驗,將讀者的視野帶到海洋的課題,這章的標題叫「大海環抱的兩個帝國」。上田信在一個近年來田野調查的重要地雲南昆明機場

遇到台灣媽祖進香團,為何這群觀光客會帶著媽祖來麗江旅行?媽祖是誰?為何台灣東部會有這樣的媽祖廟?而麗江為何會成為知名景點?要將這些故事聯繫起來,作者告訴我們,得從歷史上來解開謎題。 要談這樣故事,以往都從明末的政治史談起,但書中卻從元朝為開端。作者引用杉山正明的說法,元朝就是透過集中至再分配的交易機制,將勢力拓展到歐亞全區的帝國,這個時期發展出來的機制是白銀的大循環。但到了蒙古帝國瓦解時,歐亞大陸東部失去核心體系,轉到與次體系並存的狀況。到了明代時,雖然承繼的不是唐宋的模式,但也無意願及能力取代元朝創立,此時十四至十五世紀的中國退到一個次體系的位置。 這段故事,我們不僅在過往通史著

作未曾聽過,也沒在《維梅爾的帽子》裡提到。上田信擅長將明清帝國內部的變化放在蒙古帝國建立起來的白銀交易體系脈絡來檢視。因此,十六世紀貴金屬的精鍊技術提昇後,來自日本與美洲大陸的白銀大量流入中國市場,一度退到次體系位置的現象開始重生,此後,商業時代開始出現,建構出一幅新的核心體系。 簡單來說,作者一再強調,明朝是十三世紀在歐亞地區產生的白銀體系瓦解之後,於東歐亞產生的帝國。環繞著這樣的體系轉換,《海與帝國》每章都提到了海洋。看這本書,你不能從以往教科書灌輸給你的內陸帝國腦袋去看明清;反而從海洋來看帝國,我們會看到另外一種景象。不僅如此,我們還能看到日本學者才有的獨特解讀觀點。例如在〈第五章

商業的時代〉中,上田信提到以往兩岸的中國史學者較少提到的「寧波之亂」,從這條故事,上田信帶出「日本銀」的問題,並做出一個關鍵的結論:「就在寧波之亂後續處理的同時,日本出現了即將席捲整個東歐亞地區的變化。」 在〈第六章 社會秩序的變化〉中,提到十六世紀後半出現有別於朝貢機制的交易方式──「互市體系」。隨著海禁到互市的開展,原本被舟山群島雙嶼港搶走光彩的福建漳州月港,再度躍上歷史舞台,這現象一直持續到十七世紀。 同樣的故事,我們在《維梅爾的帽子》也看得到。卜正民在〈秤量白銀〉這章提到,一夜之間,海盜成為商人,違禁品變成出口貨,地下交易變成了將馬尼拉等東南亞港口和泉州、漳州連成一氣的商

業網絡。大批貨物從月港出口,白銀從月港流入,把中國和世界連成一塊。此後,我們看到的是大家所熟悉的跨越大平洋的西班牙勢力與美洲白銀的故事。 白銀與銅錢的雙重架構 從〈第一章 事件的時空〉開始,上田信就點出,從歐亞大陸東部這個框架下來看,白銀流通體系在蒙古帝國時期是核心體系,其周邊使用銅錢的經濟圈則形成次體系。白銀與銅錢在空間上的雙重架構,成為自一三五一年以來,長達五百年的交易體系。 上田信還補充了過往講解中國史教科書都沒提到的問題:這些白銀到底去了哪裡?他的回答是,由於十八世紀繁榮的麻六甲港口變得沒落,曼谷、西貢等新的交易中心崛起,根據推測,從中國流出的白銀多半是進入了新加坡。英

國商人用這些白銀購買東南亞各地的物產,或是招攬來自中國的勞工。 對於這種世界史的動向與明清的關係,白銀的故事相當重要。我們或許可以模仿《國家為什麼失敗》的作者批評《槍炮、病菌與鋼鐵》作者戴蒙(Jared Diamond)所說的「笨蛋!問題在制度!」(頁十四),說出「笨蛋,關鍵在白銀」這句話。的確,此後的明清歷史的確與白銀有密切關聯。雖然上田信談了這麼多的白銀故事,但直到十九世紀這部分,他才描繪出這幅全球史的圖像。他認為從十九世紀中葉之後,中國裔民眾的活動開始跨出東歐亞的框架,開始往美洲大陸、澳洲、非洲等地拓展,他將從那時到現在稱之為「全球舞台」。 事實上,已經有許多學者從全球視角解

析十七世紀以來的貿易流通。若要說起這種觀念轉變的源頭,一定要提到彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)那本於二○○○年得到美國歷史學會費正清獎的重要著作《大分流》,這本書跳脫以往的歐洲中心論,不再以西方的擴張為分析的視角。他主張一八○○年之前,中國與歐洲基本上在經濟發展的方向是大致相同的,此後,才有了分流。最主要的關鍵,不在於以往的技術的創新論點上,而是一種偶然性的因素,也就是所謂地理上的好運帶來的能源革命,以及海外人力資源的特權。這種論點,著實影響卜正民寫《縱樂的困惑》、《維梅爾的帽子》,甚至近來的《塞爾登先生的中國地圖》。 主導這場歷史變遷的,就是在明中葉以後成為民間主要流通貨幣

的白銀。沒有白銀,十六世紀後期及十七世紀初期,就不可能出現中國商品的全球出口現象。有關這點,我們不妨找出包樂史的名著《看得見的城市:全球史視野下的廣州、長崎與巴達維亞》,不僅引領我們看到這些白銀流通帶領的影響,更將三座城市的歷史與當時的跨國公司荷蘭東印度公司聯繫在一起。 中國與歐洲的需求,創造出白銀的大量流通,從而促使日本和南美成為兩大供應來源。十七世紀的全球經濟,基本上是圍繞著這個供需結構而形成。到了明中後期,白銀已經是通行全國,位居貨幣流通的主導地位。當明代的白銀儲存量與銀快開採量不足以應付民間日益擴大的白銀需求的日益擴大時,海外的資源自然成為探尋的焦點。此時,舊的對外貿易模式——朝

貢貿易已不能滿足國內需要,私人海外貿易蓬勃發展,直接刺激了日本銀礦的開採。在此同時,葡萄牙人於一五四○年代到達日本,他們發現中日間的絲銀貿易可以獲得巨大利潤,遂開始積極扮演中介的角色,並將貿易範圍擴大歐洲。 西班牙人到亞洲後,也發現了這項商機。一五七○年代起,西班牙大量開採他們在南美洲波多西(Potosi)的銀礦,再經由墨西哥的阿加普科(Acapulco)轉運至他們在菲律賓馬尼拉的基地,以購買中國出口到此地的商品。其中,絲綢與瓷器是最主要輸出至歐洲的商品。有些白銀是經由葡萄牙人之手,經由澳門流入中國。 因而,白銀的故事將我們對於明清歷史的認識,擴大到全球史的脈絡下來觀看,唯有如此,

才能看到海洋與明清帝國的關係。 物的流通 用「物」來寫歷史是《海與帝國》的另外一大特色。上田信這樣的物質文化的書寫特色,也反映在明清史的研究新趨勢上。近來的明清史有些新的研究課題,像是:「物質與消費」、「身體、醫療與社會」、「城市、空間與日常生活」、「感官與飲食文化」、「文化相遇」、「閱讀與出版」、「旅遊與書寫」、「雅俗與士庶文化」、「視覺與圖像」、及「記憶與歷史」,這些課題除了以往的文化史取向外,許多研究是採取物質文化的視野。 《海與帝國》中有好幾個小節就是直接以物當作標題,像是:「蘇木環繞的海洋世界」、「以鹽建立的帝國」、「毛皮與帝國」及「鴉片與軍艦」。這些一個個看起來頗

不起眼的物品,在上田信獨特的敘事筆法下,既微觀又宏觀。 其中我最喜歡的部分就是蘇木與毛皮,這或許也與我本身是研究清代的東北人蔘有關,對於這些談貿易打造的世界史特別敏感。上田信提到自永樂到宣德的十五世紀前半的海洋世界交易狀況時,他舉的就是琉球國尚氏中山王的例子。透過《歷代寶案》的史料,我們會看到一四一九年時,受命出訪的使者搭乘三艘外洋船,攜帶禮物,抵達暹羅國(阿瑜陀耶)後呈上禮物。根據出訪回國後的報告,對方的官府稱禮物太少,要官員購買瓷器,而且還搬出禁制條例,表示不許在當地任意購買蘇木。在往後的幾年,每年都會有琉球船派到阿瑜陀耶進貢。這批《歷代寶案》中收錄六年後的阿瑜陀耶給琉球國王回禮的書

信,從中就可以看到贈禮清單中有三千斤的蘇木。 過往少有史家這樣寫這段歷史,尤其將焦點集中在蘇木上。上田信卻提醒我們,在解讀這些史料的同時,也能看出十五世紀前半期的海上世界。除了要瞭解最初製作這些文件的琉球王國外,也要特別留意在東南及南海上的蘇木交易。 蘇木在中國很受歡迎,當時除了琉球、阿瑜陀耶外,滿刺加及日本都會帶蘇木到中國。一來航行過程不佔空間,處理容易,量少也可交易,重點是很值錢,因此成為東海與南海航行者常攜帶的交易商品。 「毛皮與海的帝國」那部分也相當精采。上田信從晚明的《萬曆野獲編》談起,提到晚明每年在宮廷需要分發給大臣的貂皮有一萬張,狐狸毛皮約六萬張。這些皮是從哪來

的?又怎麼取得的?從這則筆記資料,他將這複雜的中國東北的毛皮貿易網抽絲剝繭地展示給讀者。當時皇帝賜給大臣的毛皮中,最珍貴的就是黑貂皮,而講這項商品帶如中國和朝鮮的就是女真人。作者還提到,十六世紀,透過海洋有大量白銀流入中國都市,造就了一批富人階級,對於黑貂皮的需要也越來越高。這種需求與其說是禦寒,倒不如說是成為北京有錢階級的身份地位象徵。上田信說這些故事當然不是只是談時尚、消費文化而已,他要談的反而是點出這樣的皮毛貿易需求對於建州女真勢力崛起的影響。因為掌握這些交易的政治集團,就是活動區域離中國最近的女真。 不只是中國,這種毛皮與帝國的故事還延伸到俄國政府。滿州人在統治中國後,毛皮需求大

增,俄國政府為與中國交易,從一六七○年後,持續派使節團到北京交涉,從西伯利亞運到北京的黑貂皮一年高達一萬多張。事實上,當時的這種毛皮貿易已經是全球史的故事中的一環了。俄羅斯帝國此時轉向中國銷售毛皮,背後反映的是北美洲也開始出產毛皮,使得俄國市場萎縮,不得不往其他國家。 有關這部份,《維梅爾的帽子》有較清楚的交代。早從十七世紀開始,美國人、法國人與原住民彼此就為了皮毛一事,交戰不休。卜正民的這本全球史名著就有許多篇幅提到海狸皮的重要性。 然而,不只東北的毛皮與帝國的發展息息相關,其實人蔘也是。這部份上田信就完全沒有著墨,僅在第一章提到當從商業時代到產業時代時,產業化的方式之一,就是以

國產化的方式製作寶物,或寶物的替代品,人蔘就是一例。他舉的例子是德川吉宗時代的日本,獎勵種植竹節人蔘來取代過去的朝鮮人蔘。 當時整個東亞的人蔘都有相當頻繁的流通,不僅是人蔘藥材,還包括有與人蔘知識有關的各種專書。我在《人參帝國》一書中提到,十八世紀中葉以來的東亞,出版過許多人蔘專書,當時的朝鮮、日本及中國約有四十幾部這方面的書籍,可見這些東亞國家的醫藥知識與博物學的交流相當密切。唯有透過這些書籍的出版文化與醫學知識互動的研究,才可以讓我們了解當時東亞間的藥物知識與博物學交流的實際面貌。明清時期,東亞的中日朝鮮地區,經由人蔘消費的流通,彼此無論在消費知識與醫療知識上,都有頻繁的交流。

當然產業化的不只是人蔘、生絲,另外還有以出口商品的方式進行,像是日本出口到中國的海產,以及英國走私到中國的鴉片。有興趣的朋友可以看看第八章「產業時代」提到的裝在草袋中的海產「俵物」的出現。當時在中國盛世的榮景下,對於乾燥海產出現了強烈需求,在一七一五年的「正德新制」下,鮑魚乾、海參、魚翅大量流入中國,成為宴會料理不可或缺的食材。 環境與地理 上田信過往在中國大陸做了相當多的田野調查,研究地域社會與環境史,因此本書在寫作上除了上述三個特點外,還特別強調環境與地理的因素。 在提到明朝初期有許多因政策而起的移民傳說,除了山西洪洞大槐樹移民傳說外,貴州、雲南也有。上田信舉了明初朱元

璋攻打雲南的地緣關係的例子說明這件事是打造完整帝國的一大工程,以往很少有人以環境的角度來看雲南的重要性。雲南在歐亞大陸上有著非常重要且特別的位置,雲南南部與東南亞之間構成文化圈,西部則是自古就藉由「西南絲路」這條交易要道與南亞連結;與西藏高原之間則有著名的茶馬古道交易路線。此外,雲南是好幾個文化圈交集的地區,有人以「東歐亞的臍帶」來比喻。上田信在談明朝在此建立的政權統治體系時,還提到由於雲南有高山、溪谷,構成了複雜的地形,是由多個民族分居共存,因此在統治時並不容易。 上田信不僅在論述國家權力的擴展或海外移民,處處都提到了環境的特色與限制所帶來的各種影響與人文景觀形塑,本書還繪製了許多詳細

的地圖讓讀者更容易有地理概念與空間感。這或許與上田信的訓練與田野調查特色有關,雖然這特色其他冊也有,但並未如本書繪製的地圖這麼多且如此精細。例如圓仁的旅遊路線圖、倭寇猖獗的地區圖、鹽城周邊地圖、南海貿易據點、東南亞的日本人街、利瑪竇的旅程、江戶時代對中國交易的四條路線、美洲大陸原產作物傳播世界圖、十八世紀互市體系下的中國沿海都市、江西商人交易分布圖……等等,讓人印象深刻。 《海與帝國》的延伸閱讀 《海與帝國》出版後十年,儘管這種透過海洋看明清中國的研究已經越來越多,本書還是這些專著中最深入淺出,既有觀點又有故事的好書。這本書還有一個優點就是書末列有參考文獻,若要進一步參考當代研究,

可以延伸閱讀的書有哪些。 然而,畢竟已出版超過十年,讀者若還意猶未盡的話,倒是有幾本進階的書可參考。日本近來的這方面研究已經形成「東亞海域史」研究群,其中最顯著的研究成果,就是東京大學小島毅教授主持的日本文部科學省大型計畫:「東亞的海域交流與日本傳統文化的形成」,一般俗稱為「寧波計畫」。在這個計畫下成立了東亞海域史研究會,成員以歷史學、文學與哲學為主,二○○七年舉辦了第一次研討會,計畫期間出版好幾套叢書,展現出研究成果,像是「東アジア海域叢書」及「東アジア海域に漕ぎだす叢書」。 據東大教授羽田正的說法,這些叢書的書寫有幾項特點,一是海域概念的引進與開闢新的世界史方向,二是時間序列史

的相對化與歷史的模式化;三是團隊合作的研究,所有的議題及書寫都是共同討論出來的,而非以往的會議論文式地各寫各的。簡單來說,就是較以往更為強調,全球史的取向是近來的新趨勢。 在這些研究中,若想要很快地掌握東亞海域史方面的研究趨勢,首先我的建議還是從研究入門著手。桃木至朗編的《亞洲海洋史研究入門》(《海域アジア史研究入門》,岩波書店,二○○八年)是其中首選。這本書的作者不限於中國史或日中交流史領域,其中我最喜歡的是中島樂章,他最早的研究課題是明清徽州商人,之後參與「東アジア海域叢書」的計畫,撰有《寧波と博多》。這之間又曾與藤田明良、鹿毛敏夫、岡美穗子、山崎岳合作參與了「東アジア海域交流與日本

傳統文化的形成」。之後中島樂章二○一三年又編有《南蛮・紅毛・唐人―一六・一七世紀の東アジア海域》,結合了日本史與東洋史學者共同探討亞洲海洋史,這在過往較為少見。《海與帝國》中所提到的幾個重要觀點,本書都有進一步的深入探討,相當值得一看。 此外羽田正編的《從海洋看歷史》(廣場,二○一七年)也是一本重要的入門書。這書算是「東アジア海域に漕ぎだす叢書」的首卷,將這套書的東亞海域歷史發展特色做基礎的介紹。監修的小島毅對這套書的描寫是:「本系列叢書是以這一千年的時間跨度,觀察到東亞區域內即使幾乎沒有正式的外交關係,但是經過多采多姿和豐富多元的交流活動,並且對於催生日本本國的『傳統文化』具有關鍵性的

角色。」 前後呼應的「花蓮媽祖」 儘管《從海洋看歷史》選出了三個「百年間」,具體描繪各自的時代特徵與多樣性,和以往的歷史敘述相當不一樣,算是此書最具特色的一點,不過就整體而言,《海與帝國》以中國為主體,從海洋的角度看整個明清帝國,對一般讀者而言,更能看出這跟以往教科書所學的中國史有何不同。因此,儘管已經距今十多年,《海與帝國》還是目前坊間最完整也最好的一本明清通史讀本。在如今出版市場上全球史當道且不斷強調全球視野的主流趨勢下,這書的出版更加凸顯了從海洋看歷史的重要性。 為了行文方便,這篇導讀將《海與帝國》的四種書寫特色:海洋、白銀、物及環境分別論述,但這不代表作者在寫作時是分

開思考問題,相反的,本書處處可見這四種特色的影子。直到結論〈媽祖與明清歷史〉時,作者再度展現敘事的功力,將這四部分整合在一起,又回到了前言中所提到、在昆明機場遇到花蓮媽祖進香團的故事以及他的疑問,並用以下這段話總結本書:「如果花蓮的神像中確實附著著媽祖的靈魂,在跟著鄭和橫跨歐亞海域,於南海及印度洋看過無數港灣的她,對於眼前麗江的風景又有什麼感想呢?聽完隨行信眾的說明後,當我再次凝視著端坐在機場長椅上的媽祖容顏時,明清五百年的歷史瞬間化為一道閃光竄過腦海——那正是媽祖遍歷歐亞大陸及海洋的旅程。」 看到這裡,我們終於明白一開始作者所鋪的梗的用意何在。的確,媽祖的故事就是明清帝國與海洋的五百年

故事。當讀完這整本《海與帝國》,相信你的世界觀一定會有改變! 【第七章 王朝更迭──十七世紀】 海上世界的終焉 ◎海上的變化 自古以來的港口都市泉州,在附近的安南縣,有個叫石井的小漁村。登上後方的小山丘,可以眺望村落的全貌。幾乎沒有農地,村子的南方是一片連接到臺灣的海洋,東側則是白沙灘,凝視著大海;沙灘北側停了幾艘遠洋船,像是守護著這個港口不被南側的強風吹襲。走下山丘,道路兩旁有許多鄭姓墓碑,這幅光景跟四百年前沒什麼兩樣。 萬曆三十二年(一六○四),一名叫鄭芝龍,後日又名鄭一官的男孩,誕生在這個村子。他在十八歲時搭乘遠洋船出海,在耕地稀少的泉州一帶,這是非常自然的選擇。 鄭芝龍面對的東

歐亞海域,已非王直活躍時的十六世紀海上世界,海洋一直在變。首先,提供倭寇活動據點的日本,在豐臣秀吉時統一後,十七世紀由德川家康繼承。以日本為主的海上世界,接受豐臣、德川之後的統一政權統治。 過去由九州領主負責的海洋交易,到了十六世紀末,豐臣政權企圖插手掌控。豐臣政權直接控制日本國內的銀礦,掌握了從日本出口到中國的最大宗商品—白銀。將這些白銀投資海外貿易,成為經由東南亞與中國交易的最大贊助者;此外,豐臣政權還掌握了全國的領海權,從如何因應漂流到海岸的遇難船,可看出這些變化的端倪。 日本在中世紀時對於漂流物的所屬權認定,原則上歸給在漂流處發現的沿岸居民。十六世紀,這塊土地的領主為了占據漂流物,遇難

船隻上的船員經常被視為奴隸。然而在一五九六年,一艘西班牙的船隻漂流到高知,豐臣秀吉派了奉行去沒收船上的貨物,並分給船員糧食,幫他們修好船隻後讓他們回國。 這也顯示了中世紀的慣例到此結束,海洋轉變為由統一政權管理的公共空間。豐臣政權封鎖了原先在日本沿海到中國、朝鮮半島這片廣大海域上活動的海盜,同時在一五九二年,對於日本赴海外的船隻發放相當於許可證的朱印狀,提出了允許特定商人對海外進行交易的方針。後來德川政權也延續這項政策,估計從一六○四年到一六三五年之間,光是能確認發放的朱印狀,就有三百五十六份。由於明朝不認可日本船隻進港,朱印狀上的前往地點多為馬尼拉、臺灣,以及印尼半島的港口城市。

海洋書寫中的海洋觀點形塑:以異托邦概念探討

為了解決花蓮 林 氏 海產 的問題,作者詹佳和 這樣論述:

台灣最近期一次的海洋文化、海洋文學「復興運動」至今已二十餘年,今天的台灣究竟擁有什麼樣的海洋文化?在何種面向仍有不足?本研究藉由傅柯(Michel Foucault)的異托邦(Heterotopia)概念,爬梳台灣出版市場中國內外的海洋文學文本(包含小說、散文、科普、社普、報導),以此為材料找出海洋環境與人類的交互作用。由於異托邦是人類生活區域中的特殊空間,具有不易進入、與主流空間不同等特質,但此空間對人類而言具有特殊意義,人類可能因為進出其中而產生不同的認知,因此本研究將海洋視為人類社會的異托邦,並參考異托邦的六項原則做出分析主軸。 本研究認為,當海洋成為人類社會的異托邦,對人類社會

發揮的影響主要有三:促進人類認知領域發展、產生變動的意義、形塑人類的認同與自覺。以此軸線透過內容分析找出三大主軸下數個文本所涉及之海洋元素,再以論述分析探討相關元素如何於作品中呈現,並輔以書評、讀者訪談擴充文本之社會意義。最後於眾文本中,發覺海洋觀點在社會中可能呈現之樣貌包含:各式探索與紀錄之技術,以及隨之而生的科學、產業之累積。亦包含人類基於海洋不同的了解,所產生的各式想法與行動,在內心層面有恐懼、征服與欣賞;物質層面則有利用與破壞。海洋也促成個人的自我認同、對生活地區的認同,以及所屬人類群體的自覺。本研究的文本選擇大致反映了台灣近年海洋書寫的產出狀態,純文學仍偏少,科學主題仰賴翻譯,但文史

社會類書籍較優勢。

想知道花蓮 林 氏 海產更多一定要看下面主題

花蓮 林 氏 海產的網路口碑排行榜

-

#1.「林氏海產」花蓮土魠(石橋仔)輪切片 - 蝦皮購物

... 不用怕吃不完~ 來自東部海域的石橋上岸後馬上輪切真空急凍保存最好的鮮度另有跟團爸媽合作再麻煩私訊詢問! 購買「林氏海產」花蓮土魠(石橋仔)輪切片. 於 shopee.tw -

#2.鬼頭刀清肉的價格推薦- 2022年10月| 比價比個夠BigGo

林氏海產 ](花蓮) 鬼頭刀清肉.魚卵清. 7. [林氏海產](花蓮) 鬼頭刀清肉.魚卵清肉小包裝400g以上真空包裝每一包絕對大於400g 適合小家庭. 400-480g $150. 於 biggo.com.tw -

#3.林生食丼飯|頭家超霸氣海鮮一直擺!膽固醇丼超過10種海鮮 ...

林 .生食丼飯在哪裡? · 黑板精選MENU · 基隆海港|日本進口海鮮 · 超威的「膽固醇丼」 · 日本熊本生蠔 · 炙燒丼 · 海鮮豚骨烏龍麵 · 林生食丼飯店家資訊 ... 於 almablog.com.tw -

#4.林氏海產, 代表負責人:羅裕軒 - 座標物語

林氏海產 地址:花蓮縣花蓮市民孝里008鄰林園11―58號1樓,統編(統一編號):91150528,代表人負責人:羅裕軒,營業稅籍分類:水產品零售,資本額:100000元, ... 於 costring.com -

#5.美崙海產 - 大桃園露營帳篷出租

幫你記得; 雲林縣四湖鄉崙南村延平南路五七之一號一樓; 出入管制 ... 由花蓮美食達人宅男帶路的美崙海鮮料理,是有自家漁船,每日供應新鮮現撈海鮮的 ... 於 542646178.educivica.it -

#6.花蓮市府城平價海鮮stir fries Hualien,萍子推薦花蓮美食

人多最適合吃快炒,在花蓮平價快炒推薦,萍子推薦花蓮市府城平價海鮮stir fries Hualien,位於花蓮和平路上,是間花蓮人口耳相傳的饕客老店,主打花蓮 ... 於 upssmile.com -

#7.U mi 屋銤海鮮 花蓮海景第一排!!吃龍蝦配無邊際海景無價啊 ...

U mi 屋銤海鮮·花蓮海景第一排!!吃龍蝦配無邊際海景無價啊。近遠雄海洋公園、海崖谷。花蓮美食 · 所在地址:974花蓮縣壽豐鄉大橋28-1號 · 店家電話:03- ... 於 www.mimima14.com -

#8.A23 謝記海產山產 - 花蓮觀光資訊網

美食購物 · 地址:花蓮縣花蓮市中山路50號 · 好Q 福町夜市. 花蓮市. 東大門夜市. 於 tour-hualien.hl.gov.tw -

#9.林氏海產的統編、統一編號: 91150528 - 樂趣地圖

林氏海產 最後變更日期: 2021-04-20,統一編號(統編):91150528,公司狀況:核准設立- 獨資,負責人:羅裕軒,地址:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓,資本額:100000 ... 於 poi.zhupiter.com -

#10.花蓮美食餐廳》屋銤Umi 海鮮~海景第一排的海鮮餐廳 - 紫色微笑

花蓮 美食餐廳》屋銤Umi 海鮮~海景第一排的海鮮餐廳,享用美味還有無敵浪漫海景相伴用餐氣氛輕鬆新鮮龍蝦必點. ╔ 花蓮❖ 美食smilejean 2022-07-19 ... 於 bjsmile.tw -

#11.花蓮美食|055龍蝦海鮮餐廳:價格透明的超夯平價海產!坐擁 ...

花蓮 的055龍蝦海鮮餐廳距離市區30分鐘車程,坐擁絕美海景與價格透明、平價,能用便宜價格吃到龍蝦,是擁有超高人氣的夯店;如果臨時預約訂位絕對訂不 ... 於 shichia17.blogspot.com -

#12.在地人帶路系列之花蓮現撈熱炒海鮮料理,人多點菜最划算

蒜辛香調味的三點蟹避風塘,其實下手還不夠重,可以再重一點,不過這樣也好吃。 雖然我不太懂吃蟹,但來到花蓮吃現撈生猛海鮮,當然不能放過螃蟹啊! 於 mikatogo.com -

#13.【花蓮縣花蓮市美食】林氏海產- 網友評價、菜單 - 飢餓黑熊

林氏海產 是一間位於花蓮縣花蓮市的海鮮餐廳,總共有32位網友評價過此餐廳,平均是4.7顆星。 於 ihungrybear.com -

#14.葉氏海鮮。厚切新鮮生魚片~150元起跳任意搭配(菜單menu價位)

這次來到台東旅遊,朋友推薦必吃一間台東生魚片店「葉氏海鮮」,一開始以為是夜市海鮮, ... 台東景點推薦|華源椰林大道、華源觀景台-天空之境 於 suni.tw -

#15.花蓮飯店早餐 - Tkn

花蓮 飯店早餐 羊霸天下龍潭. 素寶丁. 冰寶是什麼. ... 乳酸林格氏液哪裡買. 肯德基五權店. 歐莉絲. ... 花蓮全聯. Ptt 回信. 小林海產店. 於 tkn.lt -

#16.鮮道海鮮、香山美食在PTT/mobile01評價與討論

花蓮 阿里郎韓式料理– 首頁– 花蓮市– 菜單、價格、餐廳評論. 【花蓮縣花蓮市美食】林氏海產. 象牙海岸在非洲哪邊?堪薩斯城是綠野仙蹤的那個地方? 於 bank.urinfotw.com -

#17.花蓮賣海鮮的麵店

來到花蓮,怎麼可能錯過民國路上的人氣海產店「欣欣在花蓮有一間麵館是 ... 吃的海鮮餐廳推薦【花蓮美食推薦】滿妹豬腳- 來鳳林一定要吃的豬腳【花蓮 ... 於 kuosmasenpojat.fi -

#18.花蓮漁港~美食店家資訊介紹

花蓮 區漁會魚市場為花蓮縣漁貨集中處,眾多漁船筏每日返港卸當日現撈漁貨、主要以洄游性魚類為主,循著季節來到七星潭黑潮海域,常見的四季魚種超過30種 ... 林氏海產 ... 於 www.hufish.org.tw -

#19.花蓮觀光漁港海鮮 :: 台灣美食網

花蓮 觀光漁港附近餐廳:在Tripadvisor上查看花蓮花蓮市花蓮觀光漁港附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。...漁港0.4公里.菜系:海鮮,亞洲料理,台灣小吃/台菜.,2020年5 ... 於 food.iwiki.tw -

#20.花蓮欣欣麵館

花蓮 欣欣麵館 希爾頓逸林酒店. ... 欣欣麵館是間家常麵店, 這裡其實是專賣生猛海鮮、手撈自釣海產店,饕客都是來這裡吃平價實惠的活海產, ... 於 rs-immob.ch -

#21.桃園市蘆竹區美食-養身鱉平價海產店 - 心儀的美麗時光親子札記

位於桃園蘆竹的「養身鱉平價海產店」,雖然沒有臨近海邊,但它的海產吃得到新鮮,公開透明的價位讓你可以安心點菜,平價的美味料理CP值超高, ... 於 heartyiblog.com -

#22.【新北景點推薦】2022新北市景點一日遊好玩地圖&最夯新北 ...

美食王氏豆腐、阿嬤麻糬;景點石頭屋、打鐵店,和千島湖一日遊超多人愛的! ... 選購海產&代客料理細節都整理好囉,快和野柳、金山老街等北海岸景點 ... 於 bobby.tw -

#23.花蓮美食:月廬食堂~花蓮必吃月盧梅子雞!美麗的花蓮夜景

營業時間:週一至週二, 週五至週日11:00–14:30和17:00–20:30 週三休息週四11:00–14:30 食記:花蓮美食餐廳 月廬食堂~必吃梅子雞!花蓮鳳林美食推薦. 於 www.mecocute.com -

#24.美崙海產– 海產批發商 - Doaner

地點就在花蓮市中美路263. 花蓮美崙海鮮料理餐廳,在地人帶路品嚐現撈的海鮮料理,有. 【花蓮縣花蓮市美食】林氏海產. 美崙海鮮的評價. 【花蓮縣花蓮市美食】美崙海鮮. 於 www.doaner.me -

#25.最新趨勢觀測站- 花蓮漁港海鮮的推薦與評價,PTT、MOBILE01

花蓮 漁港海鮮的推薦與評價,在PTT、MOBILE01、FACEBOOK、YOUTUBE和News金探號這樣回答 ... 花蓮有哪些漁港在PTT/mobile01評價與討論的評價; 花蓮漁港海鮮在林氏海產。 於 trend.mediatagtw.com -

#26.花蓮吃過推薦的海鮮餐廳 - Mobile01

花蓮 吃過推薦的海鮮餐廳- 這個月計畫到花蓮旅遊,大家有沒有推薦的海產 ... 新鮮推薦可以點泰式烤肉鹽烤雞翅烤鮮魚蝦醬空心菜或高麗菜泰氏炒飯(記得跟 ... 於 www.mobile01.com -

#27.發現曼波的熱門影片 - TikTok

每天都是大曼波#林氏海產 ... 驚險的一瞬間#花蓮曼波假期 · user1083044844801 ... 天空之鏡#沙灘車#花蓮旅遊推薦#曼波 沙灘車0937166679 #花蓮最夯打卡景點. 於 www.tiktok.com -

#28.【台東】葉氏海鮮Yeh's Fish。 @ 紅豆の吃貨人生 - 痞客邦

這間是賣鮮食的海鮮,在台東玩三天也是去了兩天,他的生魚片真的很不錯! 第一天去的時候,老闆娘很慌張,她說因為她剛開門,給她點時間準備於是看著 ... 於 emilyeating.pixnet.net -

#29.家樂福線上購物

家樂福線上購物提供24小時、當日配最快1小時到貨服務,一般訂單消費滿$800不分溫層免運費,立即加入新會員送$300折價券與$499免運券,生鮮雜貨日用品,方便買快速配! 於 online.carrefour.com.tw -

#30.布袋一日遊攻略,還能住上一晚規劃嘉義濱海兩天一夜

承意咖啡; 黑皮海鮮餐廳; 布袋港漁市−來來海產店A-11; 木草麵包 ... 公尺,長達11公尺,2016年獲得全世界最大高跟鞋型建築物的金氏世界紀錄認證! 於 jatraveling.tw -

#31.【花蓮食記】賴桑壽司屋/花蓮人氣必吃美食/平價日式料理/台式 ...

賴桑壽司屋長大啦,原於中正路上營業時就非常知名(現在花蓮市林森路90號) 【花蓮食記】賴桑壽司屋/花蓮人氣必吃美食/. 滿分幾年前來訪幾次,不是全數 ... 於 fullfenblog.tw -

#32.林氏海產 - 公司登記查詢(台灣)

林氏海產 的商業情報,代表人:羅裕軒,地址:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓,統編:91150528,資本額:100000,設立日期:110年04月20日,營業項目:水產品零售業,林氏 ... 於 www.companys.com.tw -

#33.林氏海產/負責人:羅_軒- 花蓮縣

公司名稱:林氏海產·代表人姓名:羅_軒·公司所在地:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓·統編:91150528資本總額:100000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2021/4/20. 於 gotw101.com -

#34.花蓮『海鮮餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

花蓮 海鮮餐廳推薦,花蓮海鮮餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 東海餐廳, ... 鹽寮龍蝦海鮮餐廳, 連記海產, A-one泰, 《花蓮在地小吃》~餓勢力精緻麵食, ... 於 ifoodie.tw -

#35.花蓮人的口袋名單!5間聚餐海產店新鮮澎派→第3家「麵館 ...

花蓮 這5家海產店都是我的口袋名單,只要朋友來或是聚會要吃海鮮我一定是從這5家開始選,花蓮最新鮮的海產就是他們家了,而且什麼神奇的東西都有, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#36.林氏海產 - 公司商業資料庫

位於花蓮縣花蓮市的林氏海產提供水產品零售相關產品與服務。統一編號是91150528,商業登記地址為花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓. ,林氏海產的商業負責人為羅_ ... 於 alltwbiz.com -

#37.特搜花蓮七星潭私廚、鍋物、拉麵,定置漁場海味福袋為漁村開 ...

為此,他創立新品牌「定置漁場三代目」,設計出結合在地海產的麵食料理,希望以餐桌反饋產地,來支持漁民生計。 東昌定置漁場小老闆黃建衛掌管每日新鮮 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#38.[高雄海產/現炒][新興800] 海味澎湖平價活海產-澎湖人開的熱炒 ...

[高雄串燒/居酒屋][新興800] 林桑手串本家-來自宜蘭林北烤好高雄分店,南高雄烤鰻料理經濟實惠~(高雄美食高雄旅遊) · [高雄海產/現炒][新興800] 海味澎湖 ... 於 www.dtmsimon.com -

#39.花蓮秀林鄉慕谷慕魚生態廊道-花蓮超讚避暑勝地!∣ 小艾七 ...

其流經花蓮縣秀林鄉、壽豐鄉,以及吉安鄉,為吉安鄉與壽豐鄉的界河。 木瓜溪擁有銅文蘭溪、清水溪、清流溪、龍溪(又稱巴托蘭溪)、鳳溪(又稱巴托 ... 於 www.esther7.com -

#40.花蓮漁港- 花蓮市- 花蓮縣- 台灣旅遊資訊 - 旅遊王TravelKing

花東海域以抹香鯨、偽虎鯨、花紋海豚及弗氏海豚等為最常出現的鯨豚,每年四到六月便是鯨豚的最佳觀賞期,也是花蓮海洋觀光的重頭戲,每次賞鯨行程約三個小時,讓你將 ... 於 www.travelking.com.tw -

#41.花蓮港海鮮

Sh 2019 不沾炒鍋ptt 索林. 凱撒大帝; 索林鋸鯊美國骰子牛. 青埔鉅陞; 美國骰子牛李氏古宅老虎隊. 丹 ... 於 charlotteauchocolat.ch -

#42.店海產附近[94UBR8]

林 邊海鮮餐廳Linbian · 1 · 基隆市『基隆海鮮店餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家- 愛食記喜歡海鮮的朋友來到花蓮,絕對要挑幾間人氣海產店試試,大方整理出了「必吃花蓮海鮮 ... 於 bebeconomici.messina.it -

#43.欣欣海產

在雲林虎尾這家【欣欣海產粥麵】 就是個可以一次滿足兩種小確幸的好地方,. ... 干欣欣麵館花蓮不租車兩天一夜文創小旅行的第二天中午,布氏夫妻從花 ... 於 alluminiofratelliserramenti.it -

#44.花蓮台東四天三夜X金針花之旅 | Chun @ Funliday 行程規劃地圖

的4 日遊行程,沿途經過池上伯朗大道、初鹿牧場、葉氏海鮮Yeh's Fish、弘宇蛋糕專賣店、四八高地的推薦 ... 花蓮佳興小吃店(檸檬汁. ... Unnamed Rd 秀林鄉花蓮縣972. 於 www.funliday.com -

#45.福源海鮮|花蓮市區就能吃到大海的滋味|炒鱔魚料理竟然是店 ...

花蓮 福源海鮮是我放在花蓮美食口袋名單的其中一家,這次利用小孩放暑假終於有機會來吃了,當天怕訂不到位,下午五點半一營業就來報到,因為花蓮在地人 ... 於 tisshuang.tw -

#46.【花蓮美食】花蓮必吃美食/花蓮人氣小吃/周家蒸餃小籠包

到花蓮必吃的美食之一,小籠包。你喜歡吃哪家?花蓮小籠包界有的三大天王,美崙-來來小籠包、還有公正街上的公正包子及周家包子. 於 followmetotrip.com -

#47.花蓮- 055龍蝦海鮮餐廳

吃龍蝦就要來這裡花蓮餐廳合菜,坐海景第一排吃龍蝦! 發佈於 2022 年6 月5 日由 mandynote. 【055龍蝦海鮮餐廳】花蓮縣壽豐鄉花蓮餐廳海鮮熱炒 ... 於 mandynotes.tw -

#48.网友热门推荐花蓮必吃与拍照美食懒人包 - KKday

IG网美花蓮美食热门推荐必去的打卡:【防疫應援】花蓮伴手禮抗疫組|洄瀾薯道、文旦復興、印象花蓮|全台免運宅配、升火工作室、海角工作室、奇美部落廚房、頭目海產 ... 於 www.kkday.com -

#49.林氏海產。專營東部現流海鮮 - Facebook

林氏海產 。專營東部現流海鮮, Hualian City. 503 likes · 62 were here. 在地東部漁貨販賣,現流海鮮。 於 m.facebook.com -

#50.Top 10 花蓮富野渡假酒店附近最佳餐廳 - Tripadvisor

花蓮 富野渡假酒店附近餐廳:在Tripadvisor 上查看花蓮花蓮市花蓮富野渡假酒店附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 ... 花蓮市林森路365號 ... 高氏仙の屋花蓮國風店. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#51.花蓮縣「竹陽活海鮮」海鮮餐廳、地址、電話 - 愛呷宜花東

「竹陽活海鮮」海鮮餐廳商家營業資訊:花蓮縣花蓮市節約街40號 038-353178,竹陽活海鮮是一個有中式料理、海鮮餐廳、餐飲老店的海鮮餐廳. 於 taiwaneast.com -

#52.花蓮海鮮

花蓮 鳳林︱遺忘的故鄉月廬食堂.花蓮半山腰上的隱密食堂,招牌梅之雞必點,鐵鍋魚頭也不能錯過. 花蓮︱食舍海鮮餐廳.花蓮平價海鮮餐廳,新鮮好吃價格 ... 於 531383687.logisfrance-architecture.fr -

#53.[花蓮縣]:花蓮漁港‧花蓮觀光漁市~可吃到經濟實惠好吃的海鮮

花東海域以抹香鯨、偽虎鯨、花紋海豚及弗氏海豚等都是最常出現的鯨豚,尤其以觀賞調皮的海豚是最有看頭,也是最受遊客讚不絕口,最適合的時期以每年的四月 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#54.[美食]花蓮-欣欣麵館-不是麵店也是麵店更是海產店

不是麵店也是麵店更是海產店專賣新鮮海鮮與燒烤一夜干欣欣麵館花蓮不租車兩天一夜文創小旅行的第二天中午,布氏夫妻從花創園區後門順著民國路走, ... 於 blake.com.tw -

#55.竹陽海鮮餐廳地址|電話|營業時間|網友點評 - 評價哇

竹陽海鮮餐廳美食介紹 · #台灣花蓮在地小吃~餓勢力... · #林氏海產 · #祥清漁行 · #食舍海鮮餐廳 · #永豐活海鮮餐廳‑花蓮. 於 pingjiawa.com -

#56.[花蓮美食] 055海鮮---- 美味龍蝦大便宜230 @ 貓大爺部落格

花蓮 縣壽豐鄉鹽寮村132號。(03)867-1055。 花蓮市稍東南方一點,有個所在叫鹽寮,位在遠雄海洋公園附近,當地有個漁港,是花蓮著名吃海產的地方。在台11線往南的路上, ... 於 blog.xuite.net -

#57.林氏海產 - 公司登記查詢中心

林氏海產,統編:91150528,地址:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#58.台南私房隱藏美食【府城海鮮碳烤】水萍塭公園夏林路

https://wp.me/p6d4ps-4JP有次跟家人聊天,媽媽提起大德街建安宮旁的海鮮店,一直稱讚他們的『煎虱目魚頭』跟料理有多好吃,妹妹說這家就是以前常跟 ... 於 www.coolplayers.com.tw -

#59.鬼頭刀清肉的價格推薦- 飛比價格Feebee

林氏海產 ](花蓮) 鬼頭刀清肉.魚卵清肉小包裝400g以上真空包裝每一包絕對大於400g 適合小家庭. 150. 蝦皮購物. 選項取消. 找同款商品. 追蹤此商品. 分享到. 於 feebee.com.tw -

#60.欣欣麵館*不是麵店!! ~ 傳統麵館結合平價海鮮!花蓮必吃美食推薦

到花蓮玩,晚餐決定跟著時尚玩家的腳步,吃吃看"欣欣麵館",吃飽再去逛逛原住民一條街,花蓮很大的夜市,所以先點幾樣經典的菜吃吃看! 於 kshj168997.pixnet.net -

#61.永豐活海鮮餐廳-花蓮

973 花蓮縣花蓮市吉安鄉中原路一段271號. 來自於大海的新鮮滋味. 永遠豐富、堅持新鮮是世代相傳的理念. 現撈的魚貨、在地的食材. 花蓮最大規模的活海鮮餐廳. 320坪超大舒適 ... 於 332982958.r3f.pt -

#62.【小海水產蘆洲店】徐匯中學美食中永和王者進軍蘆洲(菜單訂 ...

怎麼不開來士林,算了,到蘆洲這邊還比中永和近一點之前就耳聞小海水產 ... 各家的配置其實都一樣,黑面蔡、悅氏、百事可樂的機子之外,還有霜淇淋機. 於 nash.tw -

#63.花蓮無菜單漁夫料理食尚玩家 - Meinsaarlouis360

推薦:鹽焗海鮮、烤紅喉、醬油大目鰱. 官方網站. 花蓮縣花蓮市林森路215號. 03-8311009. 18:00-22:00. 於 meinsaarlouis360.de -

#64.林氏海產 - 台灣公司情報網

林氏海產,商業統一編號:91150528,地址:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓,負責人姓名:羅裕軒,OpenData(5) 於 www.twfile.com -

#65.花蓮螃蟹

花蓮 漁民所撈到的這隻螃蟹,已經以6000元賣給當地海產店。 花蓮漁民近日來在七星潭外海700公尺深處,使用漁網捕撈到一隻「甘氏巨螯蟹」。 於 mehr-stimmig.ch -

#66.花蓮美食推薦|65家必吃餐廳懶人包~海鮮、早午餐/甜點、牛排

「泰瘋隨意料理」(Google 4.1分/1180則)的特色在於新鮮海產與泰籍老闆及原住民老闆娘所衝擊 ... 地址:花蓮縣花蓮市林森路293巷8號電話:03-836-0999 ... 於 kenalice.tw -

#67.商業登記設立登記清冊110年04月

花蓮 縣吉安鄉慶豐村慶豐15街113號1樓. 200,000 ... 花蓮縣秀林鄉崇德村崇德91之3號. 100,000 ... 林氏海產. 花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓. 100,000. 於 serv.gcis.nat.gov.tw -

#68.【花蓮景點】推薦花蓮一日遊5條超強行程,景點美食住宿一網打盡

別以為花蓮的鳳林只有韭菜臭豆腐而已唷! 其實還有許多美食和旅行的地方. 如果要開山線往南到台東,不如就小停一下鳳林吧^^. 於 wkitty.tw -

#69.羅_軒-林氏海產- 花蓮縣 - TWINC台灣公司網

負責人:羅_軒·公司名:林氏海產·統一編號:91150528·公司地址:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓·資本額:100000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2021/4/20. 於 twinc.com.tw -

#70.「花蓮宏祥海產營業時間」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「花蓮宏祥海產營業時間」相關資訊整理- 2019年8月5日— 貼心提醒:點選「合菜的米粉」才有隱藏版 ... 地址:花蓮縣秀林鄉富世村天祥12-1號電話:03-869-1123. 於 lovetweast.com -

#71.花蓮美食》10分之1海鮮燒烤~花蓮鹽寮台11線旁隱藏版美食

這裡有當日上岸的新鮮魚貨、原住民山產野味,搭配超強燒烤功力~料理美味深受老饕歡迎!! google 有500 多則評論、4.7 顆星超高評價~花蓮壽豐美食推薦| ... 於 twobunny.tw -

#72.頭城烏石港美食『幸福36海鮮餐廳』真材實料價格實惠

士林北投大同"Telegram"也歡迎加入,和大家一起討論士林有什麼好吃好玩的:https://t.me/silinno1. 『幸福36海鮮餐廳』沒有的入口處沒有緊貼大馬路, ... 於 vreranda.pixnet.net -

#73.口福海鮮餐廳-花蓮賞鯨一號-石梯坪

東海岸的石梯坪有湛藍的海景、豐富多樣的海產,口福海鮮餐廳就設在花蓮南區最大的石梯港旁,出產多種迴游魚類、底棲珊瑚礁魚類、東海岸龍蝦,每天早上自家的漁船出海 ... 於 www.cetacean.com.tw -

#74.食舍海鮮餐廳.花蓮平價海鮮餐廳,新鮮好吃價格又不貴

去年底的花蓮小旅行,取完車後我們直奔食舍海鮮餐廳和朋友會合, ... 花蓮鳳林︱遺忘的故鄉月廬食堂. ... 花蓮鳳林︱鷺鷥咖啡Lucy Coffee. 於 qqblog.tw -

#75.林氏海產 :: 美食小記者

來自花蓮純淨的海域黃鰭鮪魚不是想要都有~幫您頗半想要怎麼料理都行適合:生食、乾煎、炙燒、烤、購買「林氏海產」小鮪魚頗邊清肉280-350g.,林氏海產是一間位於花蓮縣 ... 於 food.idatatw.com -

#76.海崖上的私房海產店!眺望蔚藍太平洋必點龍蝦、炸小卷彈牙鮮甜

這次的花蓮行中,朋友極力推薦這家位於海邊的私房海鮮料理,這裏就在海崖旁,下方就是太平洋,無敵海景一級棒。尤其聽說海鮮都是老板出海釣的(早期) ... 於 travel.ettoday.net -

#77.花蓮再現埃及聖䴉數量達20隻林管處追蹤夜棲點清零 - 聯合報

花蓮 縣境內再度出現強勢外來種埃及聖䴉!花蓮林管處上月底連假期間接獲民眾通報,立即展開追蹤,發現一群約20隻,在玉里鎮農田... 於 udn.com -

#78.花蓮市海鮮餐廳 - Kolbikauppa

花蓮 必吃日本料理. 路易莎中壢. 梨子咖啡館豐原. 京華福士科股份有限公司. 周氏蝦捲價格. 狗皮膚病藥. 海洋公園附近民宿. 中原下午茶. 遠雄大溪地. 於 kolbikauppa.fi -

#79.必吃生魚片潮鮮活海產店 、Mr. Sam山姆先生咖啡 ... - YouTube

花蓮 Hualien Vlog|必吃生魚片潮鮮活 海產 店 、Mr. Sam山姆先生咖啡館☕️、黎明紅茶 、東大門夜市、星巴克貨櫃屋 、遠雄海洋公園 、炭火燒肉工 ... 於 www.youtube.com -

#80.[花蓮海鮮] 必吃花蓮海鮮熱門餐廳8間推薦@ 新鮮現撈漁獲,大 ...

喜歡海鮮的朋友來到花蓮,絕對要挑幾間人氣海產店試試,大方整理出了「必吃花蓮海鮮熱門店家8間推薦」美食地圖,像是很特別的麵店吃海鮮或同時享用 ... 於 www.bigfang.tw -

#81.花蓮縣秀林鄉房屋。買屋、購屋、買房子 - 永慶房屋

花蓮 縣秀林鄉德姆南段 原住民保留地~山坡地保育區~農牧用地依山傍水空氣清新環境清幽藍天白雲翠綠遠山永慶不動產 歡迎來電預約賞地好房買屋、快租APP,讓您身在何處都 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#82.想吃生魚片就找評價4.8顆星的【Yeh's Fish 葉氏海鮮】

雖然葉氏海鮮開到晚上8點,但是晚到有些商品就會沒有了。我有問阿姨,阿姨說甜蝦是10月會出的產品,夏天就是海膽了。 台東必吃平價美食 ... 於 dorapig.com -

#83.林氏海产- 花蓮市的餐馆、酒吧和酒馆、咖啡馆 - 健身俱乐部

林氏海产 ,:Nicelocal.tw 上的照片、位置和联系信息、营业时间和来自访客的✉ 检讨报告。花蓮市餐馆和咖啡馆的评分,附近的类似地点。 於 nicelocal.tw -

#84.花蓮無菜單漁夫料理食尚玩家

Estimated Reading Time: 6 mins 05-01-2013 · 花蓮|大東風漁夫料理‧有什麼就吃什麼之鮮味海產終了|closed down 2013-01-05 「大東風漁夫料理」位於花蓮市林森路上, ... 於 hgy.mysleniekreatywne.pl -

#85.【台東市美食】 Yeh's Fish 葉氏海鮮 30片生魚片只要$250,市 ...

台東市區美食推薦!! ♥Yeh’s Fish 葉氏海鮮♥是我們這次來到台東快閃兩天一夜的美食第一站其實原本出發前根本沒有查到這間是從. 於 masaharuwu.pixnet.net -

#86.台61西濱公路一日遊|台南嘉義景點TOP10.從嘉義玩到台南超 ...

台61西濱公路一日遊第3站:嘉義布袋高跟鞋教堂、布袋公園. Vicky遊記:一起來金氏世界紀錄認證的教堂認證我們的愛情. ■電話:06-786-1000. 於 vickylife.com -

#87.林氏海產 - 台灣公司網

林氏海產,統編:91150528,地址:花蓮縣花蓮市民孝里林園11之58號1樓,負責人姓名:羅裕軒,設立日期:110年04月20日. 於 www.twincn.com -

#88.花蓮海產總匯竹陽活海鮮資訊網站

花蓮 芳村活海產花蓮小吃RN花蓮資訊俱樂部 > ... 花蓮美食海鮮‧芳村活海產, 芳村內的菜色選用儘量以花蓮食材相. ... 20070501 宜蘭粉鳥林漁港-花蓮七星潭- . 於 sites.google.com -

#89.花蓮海鮮吃起來!!! 花蓮這5家海產店不能不吃本港海鮮超 ...

(2022更新內容)花蓮這5家海產店是我的口袋名單,只要朋友來或是聚會要吃海鮮我一定是從這5家開始選,有人是家裡有漁船,花蓮最新鮮的海產就是他們家了 ... 於 www.jumpman.tw -

#90.英賓海產餐廳-地方特產- 嘉義美食 - 旅遊點

地址: 嘉義縣布袋鎮永安里大寮359號 ; 連絡電話: 886-5-3472335 ; 開放時間: 平日:AM11:00-PM14:00,PM16:30-PM20:30 假日:AM11:00-PM20:30 ... 於 www.trippois.com -

#91.弘林海產–快炒就是有種把食物變得很好吃的魔力

看看店家今天進了什麼、想怎麼烹煮,很像家裡的廚房,只是剛剛好有廚師可以幫忙料理,食材通通都可以客製化,而份量跟價位大多都是俗又大碗。 我們吃這家 ... 於 fruitlove.tw -

#92.ShareLife 台灣旅行趣:: 作者- 三兩茶花蓮中正店

三兩茶花蓮中正店. 三兩茶花蓮中正店. 信箱:. 用Line 分享給好友看. 最新發佈文章. 目前尚未發佈任何文章. 總部資訊; 地址:台中市五權西路二段666號10樓之3之2 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#93.來來小籠包花蓮– 來來牛排 - Gracean

[花蓮美食推薦] 花蓮公正街包子、周家小籠包@ 在地人氣老店便… 林氏海產是一間位於花蓮縣花蓮市的海鮮餐廳,總共有7位網友評價過此餐廳,平均是5,0顆星。 方便。 於 www.sogrbber.me -

#94.花蓮海鮮餐廳食尚玩家 - Rudy m

這次有高手先打電話預定,總算是讓雪莉吃到啦!. 看了食尚玩家報了好幾次的炸彈蔥油餅,也吃過宜蘭的柯氏~. 地址︰花蓮縣秀林鄉富世路272號| 導航. 於 960629675.rudy-m.nl