苑裡美食地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃文鈴寫的 誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋 和劉克襄的 男人的菜市場(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站位置地圖 - 苑裡鎮公所也說明:一、苑裡交流道至苑裡鎮公所建議路線(約6.2公里). A.下苑裡交流道進入縣道140線西行. 1.往西前進約4.3公里至省道台1線. 2.右轉進入台1線北上直行約400公尺.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠流所出版 。

元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 劉阿榮、謝登旺所指導 陳秀卿的 地方文化產業的轉型與發展之研究:以苗栗地區為例 (2018),提出苑裡美食地圖關鍵因素是什麼,來自於地方文化產業、體驗經濟、族群融合、生活美學、地方創生。

而第二篇論文國立屏東科技大學 客家文化產業研究所 徐秀如、傅含章所指導 羅有良的 屏東縣佳冬地區客家文化活動參與動機與地方認同感之研究 (2013),提出因為有 客家文化活動、參與動機、地方認同感、屏東縣佳冬地區的重點而找出了 苑裡美食地圖的解答。

最後網站苗栗@ 【小虎食夢網】台北捷運美食地圖:: 痞客邦::則補充:【苗粟-通霄美食地圖之八】吳媽媽創意廚房.3號國道下連地址都滿卻滿滿訂位客人 · Jul 30 2022 21:30 1 ... 【苗栗-苑裡美食】古斯托義式餐廳中南半島美食節.

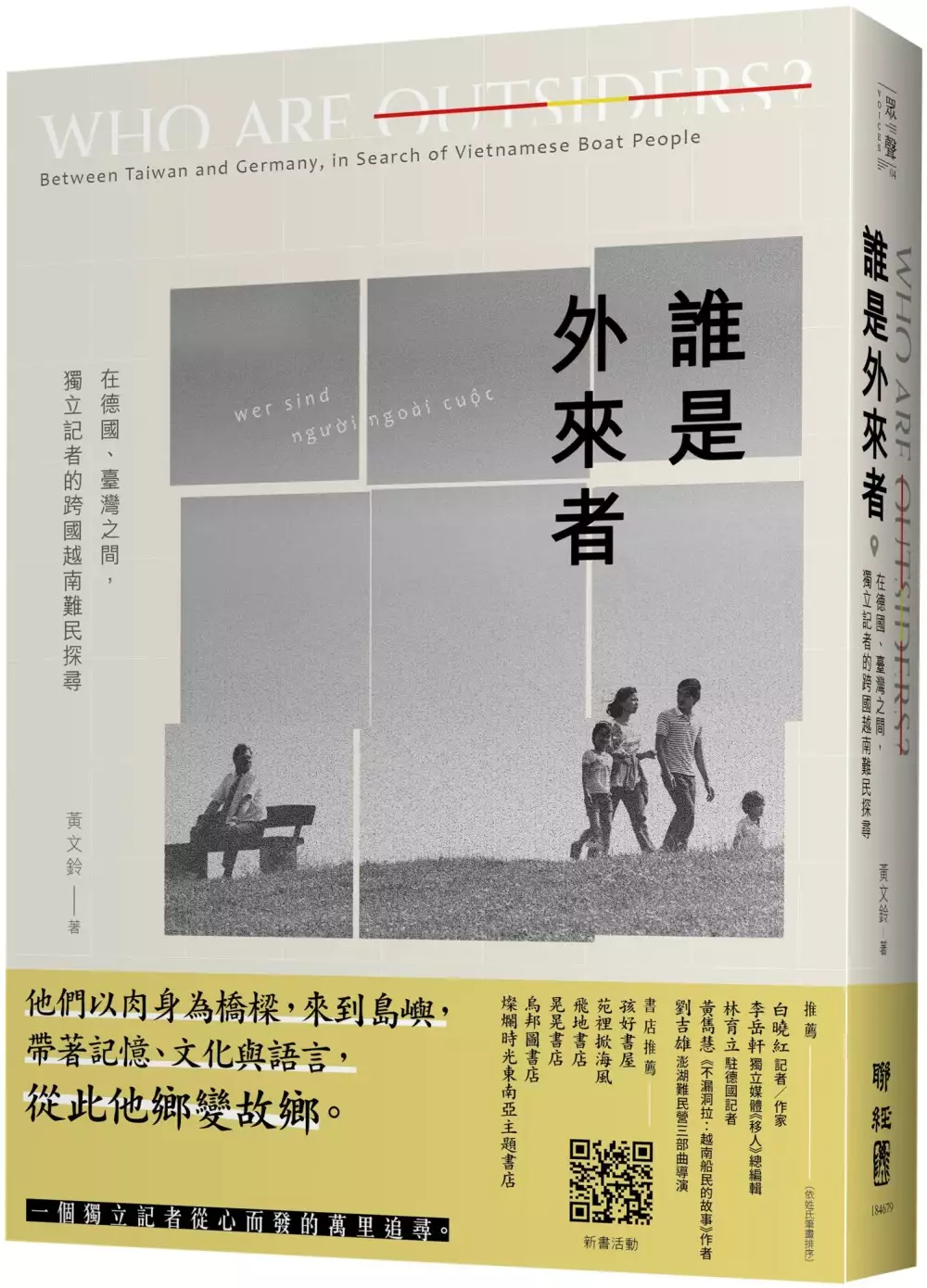

誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋

為了解決苑裡美食地圖 的問題,作者黃文鈴 這樣論述:

訪問逾50人、越洋串聯德國與臺灣,獨立記者從心而發的萬里追尋。 他們以肉身化作橋樑,來到島嶼, 帶著記憶、文化與語言,從此他鄉變故鄉。 「當我們面對移民或難民,不再是以面對特定外來族群的態度,而是以同為人的身分,在同一塊土地上,往『我們未來如何共同生活』的目標邁進,這個社會是不是就不會這麼分歧了?」 你知道,臺灣曾經接收過難民嗎? 他們在高雄、木柵、澎湖……在你我身邊生活超過40載。 為什麼我們幾乎對這段歷史一無所知? 賭上生死的「船民」 1975年4月,越南共產黨拿下西貢,內戰長達20年的南北越就此統一,然而戰爭結束並未帶來和平,反而讓載滿難民的船飄

蕩海上。這些「船民」逃難異國,他們的移居擴大了人們對民族與國家的想像。 映照德國與臺灣,不一樣的族群融合之路 《誰是外來者》作者黃文鈴往返德國與臺灣,採訪超過50位越南移民,聽他們述說驚心動魄的親身經歷,書中並陳西德、東德、臺灣三地接收越南移民的方式、政策,探討理想的族群融合可能之道。 ● 西德-70年代末,西德因納粹歷史而對越南難民產生共感,民間出資買下救難船,多次出航營救,接納德國史上首批大規模的亞洲難民。 ● 東德-80年代,越南政府派數萬契約工至同為共產政權的東德,卻意外遭遇兩德統一,在無融合政策之下,他們與西德船民走上截然不同的道路。 ● 臺灣-

越南華僑在越戰結束前後搭乘中華民國政府的軍艦、專機來臺,散居各地的他們自身即是歷史,但我們為何遺忘了這段活生生的逃難史實? 40年了,他們還是「外來者」嗎? 記者黃文鈴以移民身分發出探問:當膚色與文化截然不同,「外來移民要做到成功融入一個新的國家,我們能給出哪些答案?」越南移民已定居德國、臺灣社會逾40年,我們可曾真正探究他們的歷史?是否還片面狹隘地以外貌、膚色、口音區分「你」與「我」? 我們可能在保有彼此相異處的情況下,仍視彼此為一個群體嗎? 各界推薦 【注目推薦】 白曉紅(記者/作家) 李岳軒(獨立媒體《移人》總編輯) 林育立(駐德國記者)

黃雋慧(《不漏洞拉:越南船民的故事》作者) 劉吉雄(澎湖難民營三部曲導演) 【書店推薦】 孩好書屋 苑裡掀海風 飛地書店 晃晃書店 烏邦圖書店 燦爛時光東南亞主題書店

苑裡美食地圖進入發燒排行的影片

#苗栗一日遊

擁有雙慢城縣市的苗栗,這回慢魚運動帶你懂魚、知魚、吃在地、吃當季,聽魚說故事,學會慢慢吃魚,走訪藍色海線,探詢神社秘境、海廢創作午餐、藺草DIT體驗、苑裡老街巡禮和買伴手禮看夕陽喔!

全文閱讀:https://taiwantour.info/miaolislowfish/

苗栗食尚玩家懶人包 https://pse.is/HHJE8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

歡迎訂閱youtube:https://goo.gl/Meoj6w

IG:https://www.instagram.com/huang0415/

#歡迎按讚分享蒐集旅遊夢想清單

加入Line@生活圈,以後直接通知

https://line.me/R/ti/p/%40ooj4743j

地方文化產業的轉型與發展之研究:以苗栗地區為例

為了解決苑裡美食地圖 的問題,作者陳秀卿 這樣論述:

文化創意產業是目前世界各國國家政策及地方經濟的發展趨勢。過去偏重製造與技術的產業型態,在面對以知識為主要競爭籌碼的知識經濟時代,轉型與調整是必經的過程,地方文化產業因此應運而生。地方文化產業結合了既有的產業製造基礎,再融入創意、美學與人文等特質,發展出一項具整合性、高附加經濟價值,且能提升了國民生活品味的新型態產業網絡。本研究透過苗栗縣四個地方文化產業(力馬工坊陶瓷跨族群產業、華陶窯陶瓷產業、三義木藝業、苑裡藺草業)的經營模式與過程,分析地方產業發展能夠永續經營的重要關鍵所在:他們抓住產業轉型重點,不僅抱持著對於鄉土人文及美學一直以來的關懷,更加入多元文化相融的在地生活美學因子,並配合各地方

獨特的在地文化,帶給地方居民強烈的認同感和信心,更帶動實質的經濟效益。

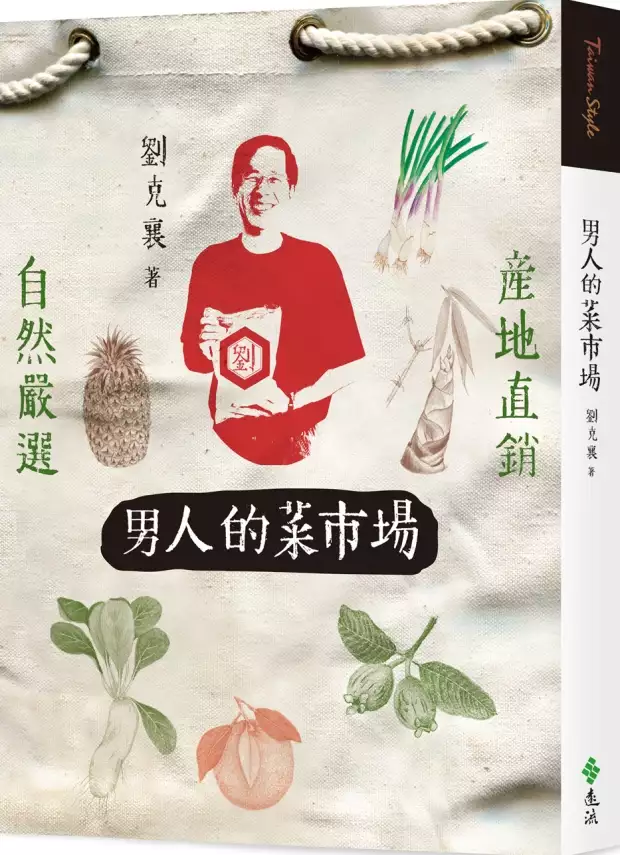

男人的菜市場(二版)

為了解決苑裡美食地圖 的問題,作者劉克襄 這樣論述:

一座菜市場交流著當地的生活智慧, 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖, 一座菜市場引領我們邂逅風土,感受生活的本質。 跟著像是好奇孩子不斷發問的作家劉克襄,探究大有文章的台灣菜市場風物學! 從來沒有人書寫過的──台灣菜市場風物學 全書含括:八大類菜市場的觀察、九種尋常食材的考據、十三樣小眾時蔬的采風、十五件土俗水果的尋根,以及七味地方小吃的探源 分明是平常庸碌的菜市場,劉克襄偏偏逛得大有文章。 一個城市古早生活的智慧,傳統菜市場無疑是最大的交流平台。作者時時不小心驚見,生活文化習而不察地隱伏於鄉鎮的每個角落,卻也憂疑那快要消失的可能。木柵菜

市場是他買菜的小學堂,由此入學,逐漸擴及外地,遂有一台灣市場的譜系。這一掌握猶如清楚時尚品牌的流行,著名餐飲店的內容。他在典型的大溪市場巡禮,在花蓮市場體驗異地風味,在南方之南的恆春市場ㄔ亍,在新興的農夫市集思索難題和趨勢。 菜市場供應了琳瑯滿目的食材,我們或疏忽,或習以為常,作者卻認真地自有主張。他從食用好米裡,找到一個美好的物質力量。一碗友善土地的白米飯,效益超乎想像,不只吃得健康,永續環境,更是一個家庭內聚的能量。他說一方豆腐如實呈現了社會的遞嬗,最初是風土民情醞釀了豆腐,晚近豆腐的改革之路卻反其道,引領我們找回日漸消逝的風土民情。 很多熟悉的尋常蔬果,過去可能被誤解了,

或因時間歲月而被遺忘。更有一些,正以其發展的狀態,提示一個過去未曾注意的事端,可能會在未來帶來另一食材的小小變革。作者樂於在這些農產裡爬梳,發掘新的美好。那種種蔬果,連接著許多人的溫暖回憶。 每個菜市場裡總有些具有代表性的小吃特產。這些食材背後都有些隱喻,呼應當地生活的狀況,或者反映了在地自然風物和生活特色。有些未來都可當作某一節慶之要素,但更重要的,或許是提供了更進一步深化在地食物的論述。 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖,也可以充分感受生活的本質。站在菜市場中央,無事地隨興四顧,看著熙攘往來買菜的人群,聆聽著撒野而放肆的叫賣聲。那熱烈生活的迸發力量,彷彿大河的滾滾奔騰。

這就是劉克襄最樂於參與的生活盛宴! 作者相關著作:《風鳥皮諾查》《座頭鯨赫連麼麼》《野狗之丘》《永遠的信天翁》《11元的鐵道旅行》《十五顆小行星》《豆鼠回家》《老樹之歌》《大便蟲》《四分之三的香港:行山.穿村.遇見風水林》《兩天半的麵店》《虎地貓》

屏東縣佳冬地區客家文化活動參與動機與地方認同感之研究

為了解決苑裡美食地圖 的問題,作者羅有良 這樣論述:

近年來在本土意識興起的潮流下,政府對於臺灣本土之歷史、文化、語言等諸面向之研究日益興盛,連帶地對於客家文化的保存及日後的發展亦投注了相當的關注。行政院於2001年成立客家文化委員會後,開始積極推動客家文化的各項活動,並朝向多元化及多面化的方向發展,將社區特色產業與社區居民、人文與社會資源整合,以「一鄉鎮一特色」為目標,同時推動「社區風貌營造計畫」致力於文化的轉型,如「苗栗客家桐花季」、「六堆客家嘉年華會」等,期能透過社區營造,結合在地文化,發展在地特色,以促進地區民眾參與。基此,本研究主要探討屏東縣佳冬鄉居民活動參與動機與地方認同感之關係,本研究以參與動機量表與地方認同感量表作為研究工具,採

立意取樣發放500份問卷,經刪除未能回收及無效問卷38份後,有效樣本462份,回收率92.4%,經描述性統計、信度檢定、因素分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、Pearson積差相關分析及層級迴歸等方法進行分析,研究所得結果如下:一、佳冬鄉居民在「參與動機」認知屬於中等略高的程度,以「求知動機」得分最高。二、佳冬鄉居民在「地方認同感」認知屬於中等略高的程度,以「社區發展」得分最高。三、不同教育程度者、職業類別者、月所得者、居住時間者在「參與動機」整體及各層面具顯著差異。四、不同年齡者、婚姻狀況者、教育程度者、職業類別者、月所得者、居住時間者在「地方認同感」及各層面之認知上具顯著差異。五、客

家文化活動「參與動機」與「地方認同感」具顯著相關,且居民「參與動機」能影響「地方認同感」。此外,本研究除了對所得結果提出解釋外,並對研究結果的應用加以討論,同時對佳冬鄉公所提出建議如下:一、後續辦理相關客家文化活動時應鼓勵專科及大學以上學歷人員參與。二、結合活動辦理時機,請商業及服務業協助推廣在地美食及農特產品,以提高此類人員之認知程度。三、透過活動規畫,提升中低收入20001元以下(含)無收入人員之參與動機。四、鄉公所應印製客家文化相關手冊,送發至居住1年(含)以下之居民,以提升其認知程度。五、創造本地就業機會,減少人口外流。六、客家文化活動應多元化、豐富化,吸引未婚者參與,提升其歸屬感認知

程度。七、強化客家文化活動行銷平臺,增長活動時間,以提升經濟效益。八、鄉公所應爭取經費,定期與不定期辦理客家文化活動,以提升居民地方認同。

苑裡美食地圖的網路口碑排行榜

-

#1.台北信義區咖啡廳10間推薦!「迷人台北小巴黎、經典英式早午餐

讓你一秒到巴黎~Le cinq位在靠近捷運市政府站的巷弄裡,超美的半開放式設計 ... 小青苑Cyan Cafe(@cyancafetw)分享的貼文 ... 信義安和美食地圖! 於 www.elle.com -

#2.苗栗苑裡美食:來自日本師傅調製靈魂味道,堅持現點現做/超 ...

苗栗苑裡美食:垂坤伴手禮/苑裡火車站旁「時勝日式專門"苑裡總店」 以日式丼飯餐車起家的"時勝燒肉丼專門"開店面了位於苑裡火車站周邊,步行約3-5分鐘 ... 於 bov77777b.pixnet.net -

#3.位置地圖 - 苑裡鎮公所

一、苑裡交流道至苑裡鎮公所建議路線(約6.2公里). A.下苑裡交流道進入縣道140線西行. 1.往西前進約4.3公里至省道台1線. 2.右轉進入台1線北上直行約400公尺. 於 www.yuanli.gov.tw -

#4.苗栗@ 【小虎食夢網】台北捷運美食地圖:: 痞客邦::

【苗粟-通霄美食地圖之八】吳媽媽創意廚房.3號國道下連地址都滿卻滿滿訂位客人 · Jul 30 2022 21:30 1 ... 【苗栗-苑裡美食】古斯托義式餐廳中南半島美食節. 於 www.foodtigertw.com -

#5.苗栗苑裡美食.燒肉咬蛋早午餐- 豔子藤就是愛美食- udn相簿

苗栗苑裡美食.燒肉咬蛋早午餐. 苗栗苑裡美食.燒肉咬蛋早午餐. 觀看原圖. 2020/06/23 23:42. 瀏覽107. 迴響0. 推薦1. 相片地圖 ... 於 album.udn.com -

#6.享沐時光莊園渡假酒店

享沐時光莊園渡假酒店,位於苗栗縣苑裡鎮,鄰近金良興觀光工廠、彩繪稻田,交通便利,距離著名景點龍騰斷橋、三義木雕博物館,開車半小時就到,房間內設備齊全, ... 於 www.shinemoodresort.com.tw -

#7.苗栗美食| 苑裡耕牛園市場雞排。一起鍋瞬間秒殺的超搶手炸雞

苗栗的苑里雖然是個小小的城鎮,但美食臥虎藏龍、可是個迷你型的小吃聖地呢!在這裡有間在地人幾乎都知道、甚至風靡外地人的秒殺雞排,等看過現場實況 ... 於 fairylolita.com -

#8.美食- 苗栗、苑裡日遊|藺草編織的時光記憶・14個苑裡景點

苑裡 龍園餐廳苗栗美食推薦婚宴桌菜> 王記鑫魚丸幸好我來了,才知道這不為人知的祕境美食。 四季中餐廳位於球場內,120度左右的餐廳落地窗,每個角度都可以欣賞到全國 ... 於 4fwz.undtheatre.com -

#9.一日遊|苗栗苑裡(第1名經典小鎮)推薦12個必訪美食景點

一日遊|苗栗苑裡(第1名經典小鎮)推薦12個必訪美食景點,藺子必買阿屘帽! · 景點. 房裡古城/老街; 順天宮; 義渡碑; 蔡家古厝-蔡泉盛號. 預約/開放參觀. 於 www.grandma.tw -

#10.台北君悅酒店餐飲餐廳 - Hyatt

台北君悅酒店位於信義區,匯集八間各國風味美食、不同類型的高級餐飲選擇,擁有安全可靠的HACCP及ISO 22000食品安全衛生認證,包含廣受歡迎的自助中西美饌凱菲屋、精緻 ... 於 www.hyatt.com -

#11.全家Fami!ce & Xpark 嗨嗨蘇打「彈珠汽水風味」沁藍霜淇淋 ...

☆【超商美食】全家Fami!ce & Xpark 嗨嗨蘇打「. 雖然大家應該已經知道,但還是再提醒一次:圓滾滾和蒙布朗霜淇淋都是「限店販售喔」! 現在的圓滾滾限定店已經不止 ... 於 kaikay.tw -

#12.苑裡必吃美食小吃總整理》苗栗苑裡美食餐廳推薦懶人包~菜單

苑裡美食 食尚玩家,大家都在找解答。苗栗縣. Aug 01. 2019 15:07. 苑裡必吃美食小吃總整理》苗栗苑裡美食餐廳推薦懶人包~菜單價位大公開!職人精神的手做園地~桃膠雪 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#13.【苗栗】苑港濱海公園。苑裡親子景點推薦。海邊沙灘玩水踏浪

苗栗苑裡景點推薦,苑港濱海公園,沙灘玩水踏浪、公園玩遊具可以一次滿足! ... 分享親子旅遊、美食餐廳、育兒用品等,喜歡的話歡迎追蹤按讚唷!! 於 annrt.com.tw -

#14.E排客-給您最美味的食刻

E排客為一專業之排隊候位、線上訂位系統。並於原有服務中融入”美食分享”的概念,提供最精準的美食餐廳指標。不論是聚餐、約會還是一個人的小時光,只需幾個關鍵字即可 ... 於 e-pai-ke.com -

#15.苑裡龍園餐廳 - 苗栗文化觀光旅遊網

苗栗縣特色美食認證類別:中式餐飲提供wifi. 從小店面到現今具規模的餐廳,龍園的美味一直不斷精益求精,主要以川、廣、湘、台和海鮮料理為主軸,並 ... 於 miaolitravel.net -

#16.苗栗機車行|J9UA3VN|

2022苗栗旅游攻略,介绍了苗栗旅游景点、线路、美食、住宿、地图等苗栗旅游攻略信息,了解苗栗旅游等自由行攻略 ... 苗栗縣苑裡鎮田心里6鄰田心77之1號. 於 kisosaki-library.net -

#17.苑裡老街美食(垂坤肉鬆、金光肉圓、鄭家魚丸) - Google 我的地圖

苑裡 老街美食(垂坤肉鬆、金光肉圓、鄭家魚丸) 於 www.google.com -

#18.苗栗風格店鋪名單!特色甜點店、老宅咖啡廳 - La Vie

本次La Vie 1月號「在地咖的美食地圖」邀請苑裡掀海風共同創辦人林秀芃帶大家走逛苗栗、介紹4家皆由返鄉青年創立的風格店鋪:「磨實生活工作 ... 於 www.wowlavie.com -

#19.【苗栗景點推薦】2023苗栗一日遊這樣玩!最夯苗栗旅遊好玩 ...

苗栗好玩的&苗栗秘境景點都在「苗栗景點地圖」裡了,依鄉鎮區分簡單明瞭,規劃 ... 苑裡景點:華陶窯、藺草文化館、綠意山莊、山腳國小日式宿舍群 ... 於 bobby.tw -

#20.苗栗苑裡美食推薦:新開幕美味丼飯和咖哩飯只要120元起 ...

苑裡 丼飯咖哩飯/苑裡拉麵推薦的時勝日式專門苑裡總店。 近期才熱騰騰新開幕,餐點選擇性不少。 堅持新鮮現點現做,丼飯120元起就有,份量相當實在有飽 ... 於 www.maxfoodfun.com -

#21.苑裡美食推薦

Полковник медицинской службы Рафик Камалов в студии программы «Военный дневник» телеканала «112 Украина». Дентальная имплантация. В Центральной ... 於 csp-moy.com -

#22.【苗栗苑裡】比想像中好吃的聞香下馬,我下次還要吃!

【苗栗苑裡】比想像中好吃的聞香下馬,我下次還要吃! 苗栗美食, 台灣美食地圖 ... 於 aikolife.com -

#23.想吃的話手就要快,不然請等下一批,以秒數來計算的炸雞

苗栗美食。苑里美食推薦. 耕牛園炸雞. 地址:苗栗縣苑裡鎮大同路108號(地圖). 電話: 0932-531046. 時間:上午9:00 – 下午1:30(每週一固定公休). 於 happytravel.tw -

#24.[苗栗.美食]苑裡早市美食六連發~采園飯丸&無招牌飯丸&通霄 ...

來到苑裡除了控窯,怎麼可能放過當地的美食,早早搭火車出門就是為了吃這些美味的市場小吃,早就在MIKA和小虎哥的網誌裡被誘惑了好多次,怎麼可能會放 ... 於 www.viviyu.com -

#25.苑裡美食|大鼎夏荷牛肉麵館/苗栗玻璃屋牛肉麵豆花吃到飽/外帶 ...

苗栗苑裡美食分享這家大鼎夏荷牛肉麵館,在網路聲量頗高的玻璃屋景觀牛肉麵 ... 不要加太多,我豆花就吃了兩碗,推薦給大家有經過苑裡可以來吃看看吧. 於 www.darren0322.com -

#26.【苗栗苑裡】苑裡煎餃 超級酥脆的煎餃神好吃 - 台中阿樂好食道

阿樂跟好友來苗栗旅遊,一早出發在地早餐店,不是什麼網美餐廳,是我思思念念超久的煎餃!!! 阿樂同事是苗栗人,跟我說你一定要來吃吃看我們【苑裡煎 ... 於 lulu6915853.pixnet.net -

#27.【東京美食推薦2023】別錯過!15+東京必吃好店精選&食べ ...

敘敘苑是日本知名燒肉連鎖店,且這間位於新宿Opera City 53F的分店最受歡迎,邊吃燒肉還能享受53樓的View超棒。 整體燒肉是走較高價位與高品質路線,但 ... 於 mimihan.tw -

#28.苗栗桐花五大景點推薦!想追「五月雪」就趁現在! - 台灣旅行趣

這條古道有種植許多油桐,在四、五月的時節裡,盛開的油桐花成為這條小徑 ... 癮海鮮麵更是一絕,來這裡除了拍照之外,美食絕對也是不可或缺的重點。 於 taiwan.sharelife.tw -

#29.苗栗苑裡美食彙整

苗栗苑裡這間「大鼎夏荷牛肉麵館」就位於垂坤食品旗艦店附近,交流道下來也只需要2分鐘車程即可抵達,主打牛肉麵及各式小菜,另外內用享有豆花吃到飽,跟老皮牛肉麵 ... 於 huablog.tw -

#30.苑裡美食!在地人不想公開的好味道形狀不一的亂包煎餃起 ...

苑裡美食 !在地人不想公開的好味道形狀不一的亂包煎餃起鍋馬上秒殺的炸雞酥脆到上顎會受傷的炸餛飩|胃你踩雷 · More videos on YouTube · 苑裡煎餃 · 三 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#31.苗栗苑裡美食精選20家聞香下馬(鯊魚料理).苑裡市場耕讀園 ...

苗栗苑裡美食推薦1聞香下馬鯊魚料理 · 1.招牌福菜肉丸,瘦肉與肥肉比較恰恰好,加上福菜,其實很好下飯喔! · 2.炸豆腐,可以搭配旁邊的泡菜,很不錯呢 · 3.涼 ... 於 ikiwi.tw -

#32.苑裡菜市場 - Ostéopathe Paris 17

感謝苑裡在地美食部落客Mika為大家貼心製作苑理市場美食地圖。. 大家垂坤食品可說是來苑裡走跳必買的伴手禮! · 苑裡車站正對面的為公路旁有 ... 於 jidylila.osteoparis17.fr -

#33.苗栗烤鴨推薦2023

苗栗市美食『元家香北平烤鴨』,位於苗栗市至公路與府前路交叉路口處的三角窗、『茶窯』 ... 享沐時光莊園渡假酒店(Shine Mood Resort Yuanli)-苗栗苑裡鎮,2019年最新 ... 於 hushui.online -

#34.【苗栗美食】大鼎夏荷牛肉麵館,內用豆花吃到飽推薦!苑裡 ...

苗栗苑裡美食《大鼎夏荷牛肉麵館》吃牛肉麵就送豆花吃到飽,內用環境是一間獨棟豪宅,遠看還以為水上玻璃屋,真的很壯觀啊!吃牛肉麵送豆花的店已經有 ... 於 www.mecocute.com -

#35.#苑裡美食on Instagram

苑裡美食. 4,993 posts. Top posts. 4,993 posts. 苗栗苑裡 山腳下 - - 撲空了兩次的「 · // 細品生活& 心戀日常#勁辣雞蛋起司# · #肥肥愛吃台中小吃/ 苗栗縣苑 ... 於 www.instagram.com -

#36.苗栗苑裡市場小吃美食,分享13間必吃的小吃美食,你吃過哪幾...

路名資料庫,2021年2月3日— 營業地址:苗栗縣苑裡鎮天下路85號營業電話:037-864852. 綜合麵線. Ann和榜哥超推薦茂焱肉圓對面的這家綜合麵線,除了綜合麵線外也有清 . 於 road.iwiki.tw -

#37.線上點餐免出門| 門市查詢 - 肯德基

肯德基線上點餐外帶外送超優惠,多項KFC超夯美食選擇,BBQ、炸雞、蛋塔等餐點,門市外送外帶首選、歡樂同享大大滿足。 於 www.kfcclub.com.tw -

#38.苗栗美食推薦》2023必吃排行!苗栗客家菜/餐廳/小吃宵夜推薦

小編今天就要告訴你9間老饕推薦的苗栗美食:古早味的蛋餅餡餅、各種風格的客家小館、當地物產入菜的特色美食 ... 7 苗栗美食餐廳推薦:通霄/苑里美食. 於 www.kkday.com -

#39.苑裡龍園餐廳-苗栗苑裡婚宴,聚餐聚會,春酒尾牙推薦合菜桌菜 ...

苗栗美食篇. 苗栗的苑裡龍園餐廳是苑裡當地有名氣的結婚喜慶、聚餐聚會、尾牙春酒合菜餐廳,比較中午以簡單料理新鮮美味為主打的「味香盛漁村」,「苑裡龍園餐廳」比較 ... 於 blog.andrewplus.com -

#40.【苗栗苑裡】菜市場超搶手秒殺炸雞~耕牛園 - 魚樂分享誌

在車上就拿到一人一張Mika提供的苑裡市場美食地圖,由多位圖文部落客朱蛋蛋、妙麻麻、不死兔協助製作,非常詳細豐富,麵線啦炸雞啦肉圓啦魚丸啦上面 ... 於 acarpblog.com -

#41.【2023東京景點】15+個你不想錯過的東京自由行好玩東京景點

吉祥寺攻略 :【東京】吉祥寺全攻略:逛街購物景點、美食推薦、藥妝、行程交通 ... 原宿逛街地圖 :原宿、竹下通好逛平價潮流服飾&美食攻略 ... 於 www.bring-you.info -

#42.苗栗景點|苑裡小鎮一日遊,馬卡龍漂浮雨傘裝置藝術,逛 ...

苑裡 是我另外一個家,雖然我沒有長住在這邊,但我真的超喜歡苑裡這個小鎮的!有好逛的市場、好吃的在地小吃、一周一次的夜市,還有很多隱藏版的景點, ... 於 ating.blog -

#43.【苗栗美食】古斯托義式餐廳Gusto Restaurant,全國花園鄉村 ...

必吃戰斧豬排、油風小章魚配San Miguel生力生啤酒,內附超詳細菜單。還有露天池畔燒烤,舉辦大型展覽活動、戶外婚禮、彌月抓周場地最佳景觀餐廳。(苑裡 ... 於 ikuma.cc -

#44.苗栗苑裡美食特輯!在地人不想公開的美食、伴手禮清單

苑裡美食 #1 秒殺炸雞 · 苑裡美食#2 大鼎夏荷牛肉麵 · 苑裡美食#3 聞香下馬 · 苑裡美食#4 垂坤旗艦店 · 苑裡美食#5 苑裡龍園餐廳 · 苑裡美食#6 山腳下 · 苑 ... 於 www.gomaji.com -

#45.苗栗 苑裡*大鼎夏荷牛肉麵*網美級的玻璃屋餐廳,免費豆花 ...

豪宅美食牛肉麵,免費豆花吃到飽❣️ 用餐時段永遠擠滿人潮的大鼎夏荷牛肉麵應該是我們一家近期的心頭好&##128149; &##127836;大鼎夏荷牛肉麵館. 於 mumu416.pixnet.net -

#46.【苗栗苑裡美食】九妹牛肉麵館|苑裡車站美食推薦~在地人 ...

苗栗苑裡車站美食九妹牛肉麵館近苑裡車站,設有免費停車場停車超方便,苑裡牛肉麵之前只知道大鼎夏荷牛肉麵,原來在地人都推薦【九妹牛肉麵館】, ... 於 snoopyblog.com -

#47.苗栗縣苑裡鎮小吃、美食地圖GPS-美食推薦

苗栗縣苑裡鎮小吃、美食地圖GPS-美食推薦. 小吃、美食,最平凡也最讓人滿足的生活享受. 若說到休閒娛樂的話題,其中相信好吃的小吃及美食絕對是大多數人都有興趣的, ... 於 www.i-write.idv.tw -

#48.苗栗苑裡美食2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞 ...

良麵」,位於苑裡建國路上的涼麵老店,在地經營超過30個年頭,炎炎夏日沒什麼胃口,很適合來一份消暑的涼麵!個人推薦黃金泡菜涼麵搭配味噌綜合湯,吃完一 ... 於 year.gotokeyword.com -

#49.#苗栗秒殺小吃#苑裡美食#苗栗必吃- YouTube

苗栗探店資訊 耕牛園炸雞 地址:苗栗縣 苑裡 鎮大同路108號(位於 苑裡 菜市場)營業時間:9:00-13:30 星期一公休整體評分(滿分5):4.4顆星(個人感受僅供 ... 於 www.youtube.com -

#50.【苗栗苑裡】垂坤食品旗艦店只要50元起有夠好買!菜單目錄 ...

延伸閱讀. 【苗栗三義美食餐廳】桐花村客家料理薰衣草森林旗下品牌,網友高評價推薦得獎客家菜 · 【 ... 於 tenjo.tw -

#51.達美樂就是好吃| 披薩外帶外送服務DOMINO'S PIZZA

達美樂打了沒!超多款人氣披薩通通任你挑~隨點隨享超值美味立即有。412-5252(手機直撥加02)使用網訂成為會員訂餐,享紅利點數折抵現金或換美味副食! 於 www.dominos.com.tw -

#52.山腳美食

苗栗苑裡這個純樸的小鎮,有個百年歷史的日治時期宿舍群,坐落在山腳社區來趟懷舊之旅吧~ ☆文章閱讀:https://goo.gl/GDV2IR 推薦文章: [苗栗三義] 綠葉 ... 於 henleycervelo.co.uk -

#53.門市查詢 - 康是美

查看地圖. 站前門市. 10041 臺北市中正區忠孝西路一段49號地下B1(南港線台北車站5號販賣店). 平日:. 假日:. 07:00 - 23:00. (六) 07:00 - 23:00. 於 www.cosmed.com.tw -

#54.苑裡必吃美食小吃總整理》苗栗苑裡美食餐廳推薦懶人包~ ...

苑裡 必吃美食小吃總整理》苗栗苑裡美食餐廳推薦懶人包~菜單價位大公開!職人精神的手做園地~桃膠雪蓮子木耳飲。 69818. 於 boda88.pixnet.net -

#55.[2014 苑裡美食][台鐵苑裡站] 金光肉圓

如果我吃素! 餐廳名稱:陳師兄素肉圓 地址:桃園 ... 於 babbitwang.pixnet.net -

#56.台北人激推「最適合約會的18間牛排館」,吃完愛意滿滿溢出來~

位在大安森林公園附近的「沾美藝術庭苑」結合美食與藝術,每月都有不同的展覽,散發出高雅氣息。延續東區老字號沾美牛排的舒服氛圍、高水準餐點,以及 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#57.苑裡美食推薦| HI;MYDREAM - HIMYDREAM |親子旅遊

日嚐-義式料理地址:苗栗縣苑裡鎮新興路27號電話:037-869960 義大利麵/焗烤/咖哩/鐵鍋料理/炸品facebook: 日嚐在苗栗苑裡算是一家顯眼又網美風格的店,裝潢很清新,很 ... 於 himydream.me -

#58.苑裡美食-分類文章彙整。 @Mika出走美食日誌

分類: 苑裡美食 · 【苗栗】 茂焱肉圓|苑裡必吃肉圓獨特醬料純手工製作在地60年老店古早味手工肉圓。 · 【苗栗】 苑裡煎餃|在地隱藏版口袋名單一個6元酥脆如餅乾亂包造型超 ... 於 mikatogo.com -

#59.苗栗苑裡古早味~茂焱肉圓,在地60年老店,醬料獨特很夠味!

苑裡 自從很有歷史的舊菜市場失火後,很多有名的小吃都各自開了新店面換新地址,所以我就花了一些時間把一些必吃的苑裡美食先寫起來給大家參考, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#60.[苗栗苑裡美食]聞香下馬-食尚玩家推薦美食這家中了化骨綿掌 ...

[苗栗苑裡美食]聞香下馬-食尚玩家推薦美食這家中. 悶土雞這是須提前預定的菜色一整鍋雞肉湯的顏色是金黃色,看起來真是美味但還不能直接吃喔. 於 www.jumpman.tw -

#61.【苗栗這樣玩】8個苑裡景點美食一日遊 - 旅行履行中

苑裡 八景 · 沙墩觀漁(今通霄鎮白沙屯海邊) · 高寮望海(今通霄鎮新城秋茂園處) · 虎嶼聽濤(今通霄鎮虎頭山) · 蓬溪晚渡(今苑裡鎮房裡溪) · 苑港停舟(今 ... 於 jatraveling.tw -

#62.苑裡臭豆腐 - 苗栗民宿

苑裡 臭豆腐照片: CR=「mika出走美食日誌」. 照片:「MIKA」BLOG. prev. next. 電話; 地圖; 分享. 地址: 苗栗縣苑裡鎮天下路92號. 於 miaoli.fun-taiwan.com -

#63.苗栗縣『苗栗苑裡美食餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家

苗栗苑裡美食餐廳推薦,苗栗苑裡美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 金光肉圓, 日嚐餐館, 大鼎夏荷牛肉麵館, 心雕居, 苑裡好咖, 沐暉苑食, 綠意山莊, ... 於 ifoodie.tw -

#64.【苗栗美食】推薦必吃美食名單、銅板和在地美食吃好吃滿!!

來分享2023年最新的【苗栗美食】總整理,分享網站受歡迎苗栗必吃美食懶人包, ... 地址:苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號; 營業時間:平日11:00-14:00/ ... 於 bunnyann.com -

#65.苑裡菜市場 - PRODMATIK

苗栗苑裡市場小吃美食,分享13間必吃的小吃美食,你吃過哪幾家... 垂坤食品可說是來苑裡走跳必買的伴手禮!苑裡公有零售市場,通稱苑裡市場,是位於 ... 於 ybexetyy.prodmatik.fr -

#66.分類: 苗栗苑裡(美食/小吃/旅遊/景點) - 瑋瑋*美食萬歲

苗栗苑裡美食「藍海咖啡」,位於苑裡車站正對面的咖啡廳,店家從早上七點就開始營業,販售輕食厚片吐司、熱壓吐司,還… Continue Reading · 苗栗苑裡旅遊景點推薦|『綠意 ... 於 vivawei.tw -

#67.苑裡市場美食之四】現烤鹹豬肉大雞腿.大香腸.紅糟肉.豬肋排

鹹豬肉相信大家在許多市場、夜市都看過,在許多原住民的餐廳應該也沒少吃過,基本上它們的味道都差不多,但這小攤硬是比較沒那麼鹹,卻依舊香的不得了,那 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#68.苗栗美食提案|6家苑裡美食推薦!徒步品嚐銅板價苑裡美食

茂焱肉圓:苑裡人推薦的市場銅板美食(60年老店) · 金光肉圓:遵循古法製作,開業半百年的苑裡銅板美食(60年老店) · 阿達仔黃金水餃:金黃色的水餃居然是 ... 於 journey.tw -

#69.苑裡美食 苑裡好吃餐廳 | 中台灣美食搜查隊

苑裡 』郊點廚房-簡餐、火鍋-Mika咪卡出走美食日誌,【苗栗苑裡美食小吃總整理】苑裡鎮必吃美食餐廳推薦,店家菜單價位大...,苗栗苑裡美食|『聞香下馬』好吃的家常料理-推薦 ... 於 txg.twagoda.com -

#70.苗栗苑裡市場小吃美食,分享13間必吃的小吃美食 - 輕旅行

假日有空就找時間來苗栗苑裡市場附近吃美食吧!吃了這麼多家小吃美食,Ann和榜哥真心推薦綜合麵線通霄煎包、張家涼麵、苑裡煎 ... 於 travel.yam.com -

#71.苑裡炸雞

讓苗栗美食、旅遊不被埋沒! 需要大家多多PUSH,讓苗栗的好被更多人看見! 苗栗地區.熱門住宿推薦. 泰安觀止溫泉會館(Onsen Papawaqa) ... 於 romuviwu.climaction.es -

#72.苑裡景點一日遊|周末就醬玩苗栗 - 滿分的旅遊札記

苑裡 景點一日遊,輕鬆行程規劃就醬玩苗栗景點豐富,每個鄉村小鎮都有特色 ... 行苑裡一日遊的地圖景點攻略帶旅人漫遊苗栗苑裡,泡溫泉吃美食探索苑裡 ... 於 fullfenblog.tw -

#73.苗栗苑裡美食|沒有招牌的超人氣鵝肉店『社苓鵝肉店』菜單

苗栗苑裡美食|沒有招牌的超人氣鵝肉店『社苓鵝肉店』菜單 · 在地老司機推薦的復古台菜熱炒名店『一級棒鵝肉小吃店』菜單 · 晴光市場美食、超人氣厚切鵝肉配 ... 於 angelababy.tw -

#74.苗栗苑裡美食餐廳TOP 10:享沐時光莊園渡假酒店、綠意山莊

享沐時光莊園渡假酒店(4.2分,1712則評論,77篇食記)、綠意山莊(3.7分,1820則評論,70篇食記)、大鼎夏荷牛肉麵館(3.8分,2365則評論,48篇食記)、金光肉圓(3.9分,1355則評論 ... 於 www.fonfood.com -

#75.來去CHECK IN - 暢遊山城小鎮!!意想不到的苑裡美食來報到

暢遊山城小鎮!!意想不到的苑裡美食來報到~~~ 店家資訊和文字地圖出來啦!! 趕快排行程,來苗栗吃喝玩樂都在這裡!! 1. 金光肉圓地址:苗栗縣苑裡鎮新興路六號營業 ... 於 www.facebook.com -

#76.苑裡快炒 - Tia Coiffure

飢餓黑熊找美食、外送、優惠、網紅推薦· 位於苑裡火車站附近的金光肉圓,可是苑裡老字號的超人氣小吃店,民國58年就開業了,是許多在地人從小吃到大的美味 ... 於 tia-coiffure.fr -

#77.苑裡菜市場 - LE DEUX PIECES CUISINE

<【苑裡龍園餐廳】苗栗美食推薦婚宴桌菜> 王記鑫魚丸. 偽澳門在地人!. 搭火車從火車站出來就是苑裡市場,吃美食買伴手禮都沒問題,趕快看寶寶溫的 ... 於 ledeuxpiecescuisine.fr -

#78.【苑裡龍園餐廳】苗栗美食推薦婚宴桌菜.菜單

苗栗苑裡超狂驚爆911石頭蝦,第一次吃的人都嚇到,到底該不該撤退,活跳蝦短短幾分鐘就熟了!還有超鮮海鮮鍋絕對是必點,重點是CP值超高! 於 taiwantour.info -

#79.苗栗夜市 苑裡夜市、小吃超多的星期六夜市、根本就是吃貨市集

苑裡 夜市,位在苗栗苑裡的市區,由兩個大空地與一條街道結合而成,一邊是吃的、另一邊則是玩的與居家五金居多,是個挺好逛的夜市~夜市的小吃攤的比例偏 ... 於 boo2k.com -

#80.苑裡美食|TikTok 搜尋

在TikTok 上發現與苑裡美食有關的影片。 於 www.tiktok.com -

#81.苑裡龍園餐廳菜單

內湖citylink 美食. 苑裡龍園餐廳為苗栗苑裡鎮上知名專業餐廳。. 主要以川、廣、湘、台菜及現撈海鮮料理,主廚將菜色利用當地農產品當食材,加上專業 ... 於 robertsmigielski.pl -

#82.台中美食懶人包!117間台中食記整理,外地人來玩就是要吃這 ...

一直以來都對於印度料理情有獨鍾,香脆的烤餅搭配上印度咖哩的美味,獨一無二的印度口味,吃過就讓人印象深刻。你們知道嗎?台中的「淇里思印度餐廳」可是 ... 於 www.daisyyohoho.com -

#83.[苗栗。苑裡] 臭豆腐+苑芳齋+秒殺炸雞 - 凱倫的拿鐵人蔘

這篇介紹苗栗苑裡的小吃美食和伴手禮. 首先是位在天下路的四十年臭豆腐老店. DSCF8828. 雖是四十年老店,不過有搬新店,所以是新店面. DSCF8816. 於 karen.tw -

#84.2023 苗栗烤鴨推薦

苗栗市美食『元家香北平烤鴨』,位於苗栗市至公路與府前路交叉路口處的三角窗、『茶窯』 ... 享沐時光莊園渡假酒店(Shine Mood Resort Yuanli)-苗栗苑裡鎮,2019年最新 ... 於 abisiolmusportakal.online -

#85.苑裡美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

痞客邦總整理出20則關於苑裡美食推薦的食記、特色料理評論、餐廳菜單與美食資訊,提供給決定聚餐、慶生壽星、情侶約會、尾牙、高檔餐廳、平價好吃、素食、吃到飽、景觀 ... 於 www.pixnet.net -

#86.[苗栗美食] 苑裡菜市場美食:秒殺炸雞、垂坤肉乾、鄭進發魚丸 ...

感謝苑裡在地美食部落客Mika為大家貼心製作苑理市場美食地圖。大家可以按圖索驥,不用亂逛。 【耕牛園秒殺炸雞】. 於 lordcat.tw -

#87.天泉牛肉麵- 客家滷味也是一絕|苗栗苑裡美食 - 紫色微笑

天泉牛肉麵|環境介紹 · 天泉牛肉麵|菜單價位 · 天泉牛肉麵|菜色餐點 · 天泉牛肉麵|店家交通資訊 · 苗栗景點美食推薦. 延伸閱讀 ... 於 bjsmile.tw -

#88.苑裡好咖Yours Cafe-文青風老宅咖啡廳,自家手作麵包搭配輕 ...

苑裡 車站周邊美食推薦-苑裡好咖Yours Cafe,近苑裡火車站的這間苑裡好咖Yours Cafe除了咖啡香之外,也多了不少在地的人情味,文青風的老宅咖啡廳, ... 於 leonafunlife.com -

#89.菜單 早安美芝城 Good Morning

細緻烘烤出微上色的表層,包夾可口里肌或風味辣雞,再以滿滿水嫩生菜與新鮮番茄片 ... 以台南府城經典美食鍋燒意麵為主角,嚴選台南關廟炸意麵Q彈有勁,無添加防腐劑, ... 於 www.macc.com.tw -

#90.大鼎夏荷牛肉麵,水上玻璃屋豪宅吃麵、豆花免費吃到飽

苗栗苑裡美食|大鼎夏荷牛肉麵,水上玻璃屋豪宅吃麵、豆花免費吃到飽,孩子餵魚不無聊 ... 地址: 358苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號( Google地圖導航). 於 bobowin.blog -

#91.藺子-來苑裡玩-週邊景點

Copyright© 2019睦晴文創有限公司版權所有地址:358011苗栗縣苑裡鎮信義路36號電話:037-866071| 傳真:037-866071| 電子信箱:[email protected] 於 www.sunnyrush.com -

#92.苑裡美食餐廳

苗栗苑裡是早期開發的城鎮之一,在海線的苑裡小鎮,是海線的必停留用餐之處,美食小吃都圍繞在苑裡老街的四周圍。 据我所知,也有三四家。 本店特色美食全州拌饭, 全州海鲜饼, ... 於 uz.percipient.net -

#93.【苗栗苑裡美食分享】舊丘串燒-灣麗店|串燒種類多 ... - 蘋食生活

Sep 21, 2022 20:21. 【苗栗苑裡美食分享】舊丘串燒-灣麗店|串燒種類多,老闆青蔥包很多,鮮嫩牛小排,味噌蛤蜊湯必點,特製烤醬讓人回味無窮 ... 於 yipingapple0716.pixnet.net -

#94.苗栗景點》苑裡一日遊推薦.行程景點美食篇~來苗栗苑裡這樣玩

苑裡 一日遊.行程推薦,苗栗好吃、好玩的地方真多,之前分享過採草莓、逛古堡一日遊也分享過南庄吃吃喝喝二日遊,今天再來分享苑裡一日遊囉! 於 yoke918.com -

#95.銷魂燜雞入口即化!苗栗超人氣餐館聞香下馬招牌必點鯊魚煎餅

聞香下馬是苗栗苑里很老字號的美食餐廳,主要販售販道地的客家菜,不管是在地人還是觀光客都很愛,而且還有很多媒體來報導。 △▽聞香下馬。(圖/飛天璇 ... 於 travel.ettoday.net -

#96.[ 苗栗好吃] 苑裡老街美食(垂坤肉鬆、金光肉圓、鄭家魚丸)

垂坤肉鬆地址: 苗栗縣苑裡鎮大同路88號(037)867840 AM 07:00~ PM21:30‧全年無休 ... 在較大的地圖上查看苑裡老街美食(垂坤肉鬆、金光肉圓、鄭家魚丸). 於 blog.xuite.net -

#97.苑裡美食推薦|苗栗苑裡美食精選9家一次吃透透 - 欣傳媒

苗栗苑裡推薦聞香下馬鯊魚料理 · 1.招牌福菜肉丸,瘦肉與肥肉比較恰恰好,加上福菜,其實很好下飯喔! · 2.炸豆腐,可以搭配旁邊的泡菜,很不錯呢 · 3.涼筍 · 4 ... 於 blog.xinmedia.com -

#98.10 大苑裡最佳美食餐廳 - Tripadvisor

苑裡美食 餐廳 · 1. 四季中餐廳. (12). 目前休息. 中亞菜系, 中式料理$$ - $$$ 菜單 · 2. 金光肉圓. (19). 15 分鐘後開始營業 · 3. 西西里義式麵食館. (4). 義式料理. 3.7 ... 於 www.tripadvisor.com.tw