英 吋 台語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊迷斯寫的 孩子,謝謝你,陪著我們流浪 和石牧民,王聖芬的 奔海:台灣智庫二十年都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自四塊玉文創 和釀出版所出版 。

逢甲大學 中國文學系 黃敬欽所指導 賴崇仁的 台灣閩南語笑科劇唱片研究 (2014),提出英 吋 台語關鍵因素是什麼,來自於笑科劇、海野武沙、歐雲龍、脫線。

而第二篇論文國立政治大學 新聞研究所 柯裕棻所指導 張瑋的 電視與現代家庭:1960年代平面媒體中的再現 (2010),提出因為有 電視、1960年代、現代家庭、文化消費、女體的重點而找出了 英 吋 台語的解答。

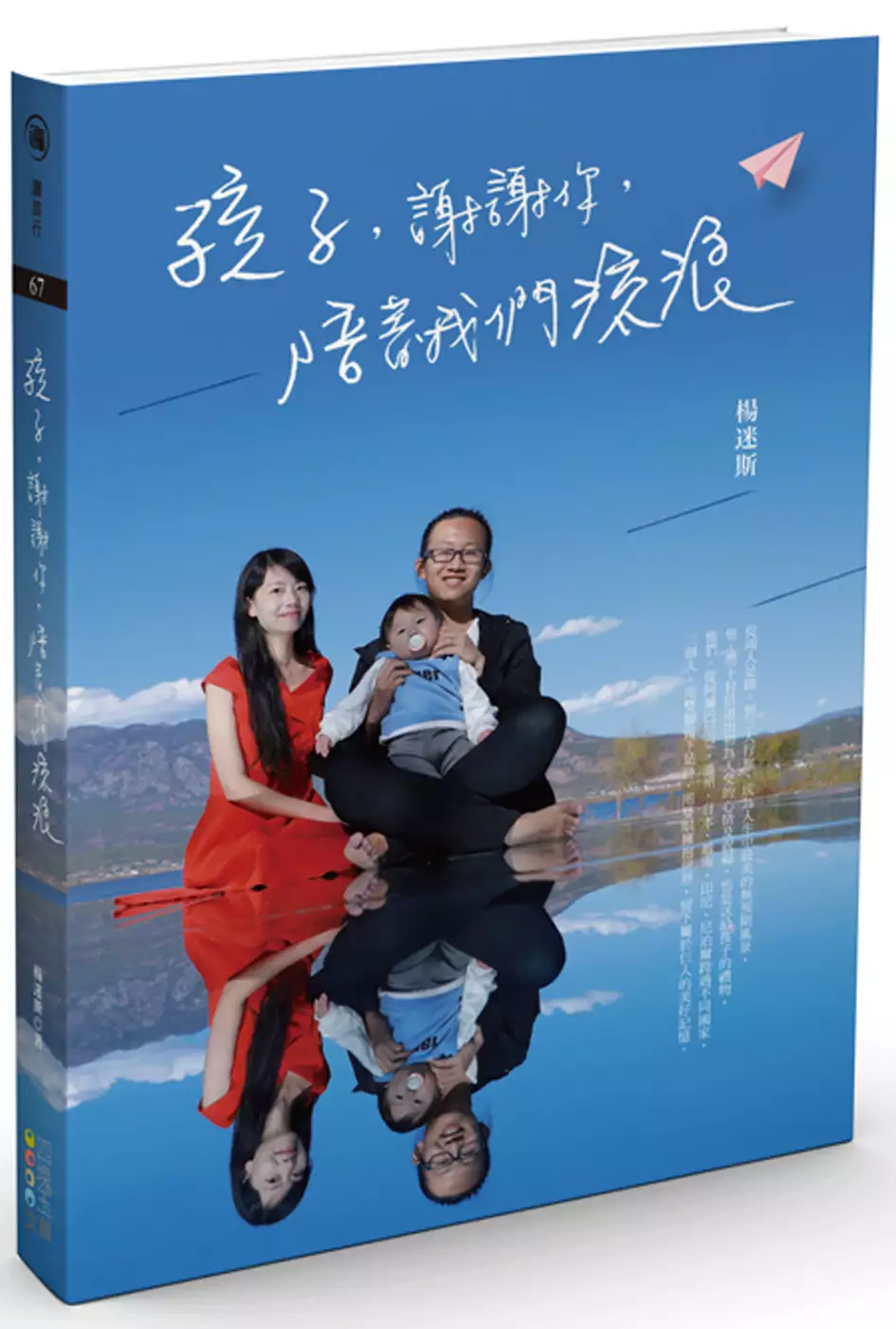

孩子,謝謝你,陪著我們流浪

為了解決英 吋 台語 的問題,作者楊迷斯 這樣論述:

從兩人足跡,到三人行旅,成為人生中最美的無預期風景, 他,用十封信道出初為人父的心情及祝福,也是送給孩子的禮物, 他們,從阿爾巴尼亞、溫州、日本、越南、尼泊爾跨過不同國家, 三個人,用雙腳留下足跡、用雙眼擁抱世界,留下屬於仨人的美好記憶。 從獨自流浪到兩人婚旅,再到三人旅居,他寫下一篇篇回憶,記錄著旅行中的柴米和油鹽,遇到的風土和民情,體驗著冷眼與笑容,這些過程,構築成一個個點滴。 他用十封信寫下對孩子的愛,也用旅遊短文,串起旅程中的各個足跡。 ✈用信寫下對孩子的愛與祝福 從出生、滿月、滿周歲等不同人生階段,寫下一封封給孩子的祝福,以及期許。 ✈用短文寫下旅遊中的冒

險回憶 從知道懷孕後決定繼續旅行,到不敵身體反應回鄉待產,三個月後重啟旅程,開始用不同方式看世界、欣賞世界,當中的點滴,都在字句間重現。 本書特色 ➨10封信x國內外旅行=無盡父愛 用10封信道盡對孩子無盡的愛,讓你看見從一人變成三個人,心境的轉換;也讓你看見,在旅行中找到夢想、愛情、家庭的他,原先不婚的他,如何開始期盼成為孩子眼中的英雄。 ➨信件x音頻,讓你身歷其境 10封信運用文字及音頻的方式,帶你掉入他們的世界,鼓起勇氣帶著孩子去旅行! ➨ 事前準備事項X食宿經驗分享 帶著孩子怎麼旅行?書中告訴你!去日本、越南,甚至到台灣徒步旅行,分享攜帶物品及短文,

讓想要帶著孩子的你,可以參考攜帶。 真摯推薦 伊娃/輕裝上陣半自助深度旅行創辦人 展展/Sofa Story,旅行講堂主理人 張修修/不正常人類研究所所長 張J/旅行沙舟作家 雪兒CHER/知名作家 楊安禮/何時旅遊執行長 藍白拖/背包旅人 (按姓名筆畫排列) 作者簡介 楊迷斯 旅人作家 《輕裝上陣-半自助旅行》共同創辦人 《美商應用材料(Applied Materials, Inc.)》工程師 《怡和國際(能源)股份有限公司》社群行銷小編 《黑皮泥思-土地說書人》社區營造合作夥伴 《南屯烏日文化觀光促進會》監事

楔子/我與我的孩子在這迷人的世界裡流浪 第一封信【寫給你的|我0歲的兒子】 阿爾巴尼亞 Albania|繼續還是停下? 波士尼亞及赫塞哥維納 Bosnia and Herzegovina|有一種前進叫不曾忘記 塞爾維亞 Serbia|謝謝你,不早也不晚】 第二封信【為你寫首詩|給滿月的你】 溫州 Wenzhu|我被騙了三十年,原來溫州沒有大餛飩 台灣 Taiwan|這是你第二個家,而我是你的歸屬 第三封信【100日|孩子,我們一直都在】 日本 Japan|十萬塊買來的日本簽證 日本 Japan|我有的只有愛 日本 Japan|Mete的青年旅館初體驗 日本 J

apan|抱歉,這裡不歡迎嬰兒 第四封信【願你的歲月靜好|讓我們為你負重前行】 西安 Xi’An|依藍與閨蜜們的相聚 第五封信【寶寶,你快樂嗎?】 越南 Vietnam|廣西搭火車到越南 越南 Vietnam|越南人都愛小孩 越南 Vietnam|哎呀,我摔下床了 第六封信【寶寶,我在,爸爸一直都會在】 印度尼西亞 Indonesia|哇哇,你靠自己站起來了 第七封信【運氣好的時候,還會看見彩虹】 尼泊爾 Nepal|抱抱我的孩子,讓我吃個飯好嗎? 尼泊爾 Nepal|往南,是印度 第八封信【深夜爸爸心裡的話】 雲南Yún Nán|2019年的最後之旅 第九封信【生日快

樂,Mete】 台灣‧徒步環島|推嬰兒車徒步環島 台灣‧徒步環島|徒步帶來的感動 台灣‧徒步環島|回家不是結局,是新的開始 第十封信【謝謝你,陪著我們任性】 帶娃出國行李/食宿經驗分享 後記/親愛的兒子,我們的愛不會對半 序 我們的孩子Mete出生在2019年的農曆大年初一,也就是2月5號。他的第一次飛行是三個月後,那一年,我們一起去了6個國家、13個城市。孩子,謝謝你,陪著我們任性,在這迷人的世界裡流浪。 我與妻子的旅行始於2018年開始,帶著四套婚紗、一個電鍋,往世界出發。我們倆也是在旅行途中認識,所以我們用屬於我們的方式結婚,沿途在每一個國度裡留下婚禮的祝福。我們換上

婚紗,行走在街頭巷弄,等待著每一個願意駐足的有緣人。「喀嚓!」一聲,一張張充滿人情味的照片孕育而生,雖然拍的不盡完美,但照片的背後都有說不完的故事。 妻子在土耳其懷孕,而知道Mete的到來則是在阿爾巴尼亞。我們又驚又喜,趕緊的分享這份喜悅給遠方的父母。本以為會得到父母催促回台的命令,沒想到爸爸只說了一句:「照顧好自己。」我們繼續旅行,直到塞爾維亞才決定回家,那已經是懷孕後的三個月。 我的旅行從一人變成三個人,從獨自流浪到兩人婚旅,再到三人旅居,我開始體驗了不同以往的方式去看這世界。在Mete三個多月大的時候,我們決定繼續旅行。長輩形容我們是「憨膽(台語)」,大家頻頻相勸,希望我不要

獨斷專行決定孩子的未來。頓時覺得跟結婚一樣,其實都不只是我們兩個人的事,而是兩家子的事。幸運的是,我們還是出發了,朝向詩與遠方。 這是Mete第一次不在家,也是他第一次體驗青旅、民宿與浴缸。對我們則是第一次帶著28吋行李箱出國,我們就是懵懂無知的新手爸媽,所以拚了命的把孩子可能會用到的東西都塞進箱子,然後再沿路後悔著。在日本生活的一個月,我們經歷了孩子第一次翻身、第一次用蓮蓬頭洗澡,還有第一次他與別人家的孩子玩在一塊,更逗的是他的笑容讓藥妝店的老闆送了一提68枚包裝的M號尿布。也許這些都是輕如鴻毛的小事,但在我們眼裡,只有感動。事情總是福禍相依,我們也是第一次知道原來有餐廳不歡迎嬰兒入內

用餐。 離開了日本,我們飛往廣袤的中國大地,體驗了廣西陸路進越南的旅行,Mete的護照上開始出現不同色彩。長途火車與過夜巴士,這些對我本是稀鬆平常的事情都成了一種考驗。慶幸的是,除了箱子太大外,反而跟車上的過客多了一個交流的機會,嬰兒的笑容與初心真的能融化所有人。 越南人比起日本更愛小孩一點,這是我的感觸。河內民宿的老闆娘愛不釋手的抱著Mete,講述著她養育兩個小孩的故事,這是我第一次跟民宿老闆熟的這麼快。大叻的餐廳大廚傳授我關於孩子的爸爸之道,胡志明市的咖啡廳拿出孩子愛玩的玩具,在速食店內還有其他大一點的嬰兒躺在一起揮手舞動,那些畫面有趣極了。 對行李箱的折磨痛定思痛後,我

們改成兩個45L左右的登山包,Mete背在我前面,這樣一前一後的彷彿重力訓練。減輕了手上的重擔,多了肩上的負擔,我愈來愈有爸爸的責任感。 經由馬來西亞再到印尼,Mete會的技能愈來愈多,給我們的驚喜也愈來愈大,第一次摔下床、第一顆牙冒出。漸漸的習慣了旅行的步調,帶著孩子也不像一開始想像的艱難。印尼自帶的酷熱讓我們揮汗如雨,但我們玩得開心。也是這時候Mete開始學著喊著「BABA」、「MAMA」,有時候是因為肚子餓,有時則是學著我們說話。 在雅加達我們遇到了像家人般的房東,用心手寫出鄰近的景點與交通方式,還把適合Mete的場所標註出來。每日的早晨總會特別準備嬰兒料理給我們的孩子。我們

約好了再訪之期,也等著她來台灣的那一天。有人說每個陌生人都可能是你未來的家人,我真的在這趟旅程感受到了。 旅行是不斷成長的歷程,我們也漸漸地卸下身上的枷鎖,嘗試著不同的方式,從大箱子到後背包,後來我背了一個可以把孩子「放上去」的背包。空出了雙手與前方,讓孩子跟我用同樣的高度去欣賞世界,而尼泊爾與雲南則是這年我們最後的遠行。 尼泊爾是山神與天女的國度,印度與嬉皮文化的交融。這是我第三次來訪,對尼人的好感不言而喻,而尼人對孩子的溺愛更是表露無遺。或許是山神的祝福吧,我們見證了Mete第一次站著。也許景點很美,也許建築歷史悠久,但在這趟與孩子的旅行途中,我發現更重要的是看著他慢慢地長大,

一步步的成長。透過孩子,我們對旅行的見解有了新的體悟,也瞭解到做父母的辛苦。很多時候我們必須接受長輩們的苦口婆心,發自內心的勸告與來自傳統的思維讓他們不得不說,作為他們的弟男子侄,我也有不得不的苦衷。我知道他們是為我好,正如我為孩子好一樣。 旅行給我最大的收穫是追逐了夢想,找到了愛情,還完整了我的家庭。山車緩緩開過無邊風月,孩子依偎著我的肩,我沒想過要做大人物,請讓我做(孩子)你眼裡的英雄吧!

英 吋 台語進入發燒排行的影片

[Eviday]

幫我的杯子默哀…😭

這週上網訂的食材終於來了❤️

下週終於能吃點不一樣的東西啦😋

台語測驗連結🔗https://lin.ee/dF7CZP5M

本週菜單:

0:25蒜鹽鮪魚

1:43古早味蛋糕(建議把植物油換成奶油、砂糖改成8湯匙)

食譜參考➡️https://www.youtube.com/watch?v=TKdUMjtqtAI&t=234s

7:16南洋叻沙

9:03情人果冰沙

11:48香蕉鬆餅(無麵粉)

12:36饅頭夾肉鬆蔥蛋

13:52義式番茄辣肉醬

*片尾提到Insta360的促銷活動資訊在這裡~

活動名稱:Insta360 618購物節

活動時間:2021/6/11(五) 10:00 ~ 2021/6/21(一) 15:00

活動詳情:

1.GO 2無優惠

2.ONE X2,贈送隱形自拍棒(120cm)*1

3.ONE R 套裝全面9折起

9折-ONE R 4K套裝、ONE R 一英吋套裝、ONE R 航拍套裝

92折-ONE R 全景套裝、ONE R 大師級套裝

94折-ONE R 雙鏡套裝、ONE R 三重奏套裝

4.ONE R電池類、保護鏡、潛水殼類-9折

購買連結⬇️

https://www.esentra.com.tw/insta360/

https://dongcheng.tw/index/product/typeinfo.html?id=174&tag=76

#好家在我在家

#防疫不無聊

#netflix片單

#家樂福購物

✪You can also find me here❤️

合作/授權:[email protected]

Facebook:https://www.facebook.com/travelerevita/

instagram:https://www.instagram.com/traveler_evita/

✪About me

誤打誤撞闖入新加坡工作三年多的經驗

目前離職生活依舊多采多姿

持續更新新加坡與台灣的相關訊息

以及我在這兩個國家的生活VLOG

✪What I use🎬

相機:Canon G7x mark ii /insta360 Go /insta360 ONE R

剪輯軟體:Final Cut Pro X

繪圖軟體:Procreate

✪Music🎵

1.

2.

3.

台灣閩南語笑科劇唱片研究

為了解決英 吋 台語 的問題,作者賴崇仁 這樣論述:

1965到1977年間,以黑膠唱片錄製,閩南語發音,內容以諧趣、滑稽、俚俗為主題的閩南語笑科劇曾大量流行坊間,主角皆為二人或二人以上,表演逗趣對話。當時主要唱片公司,如月球唱片、環球唱片、龍鳳唱片、玲玲唱片、台聲唱片、皇冠唱片等都曾發行笑科劇唱片。閩南語笑科劇從1965年前後開始流行後,一時蔚為風行,從可見的廣告頁出版目錄來看,至1977年為止的十餘年間,共出版了三百餘部作品,從龐大的發行數量和投入的演員可想見當時盛況,然而,在1977年後,這股風潮又如同開始流行時的風起雲湧一般,迅速地從市場上消失。 本論文收集目前坊間可見的閩南語笑科劇作品113部,以113部作品為材料,將作品分為四大類

,先行探討海野武沙、歐雲龍及脫線等三大系列的作品,其中海野武沙系列的作品有21部、歐雲龍系列的作品有37部、脫線系列作品有28部,最後再解讀其他類27部不同作者的作品。 以作品時期來分,閩南語笑科劇中仍有許多唱片圓標未標示出版日期者,其出版的年代,大略上可從圓標的尺寸來做為識別。民國五十七年底以前12吋的唱片還沒有產出,在此之前的唱片都是10吋大小,而民國五十七及五十八年則為10吋及12吋的過渡期,該時期兩種尺寸的唱片都可見。民國五十九年後原則上幾乎全為12吋的唱片。從唱片的尺寸來看,海野武沙系列作品皆為10吋唱片,脫線系列皆為12吋唱片,歐雲龍系列則10吋及12吋唱片都有,且比例相當。故三

者的前後順序應為海野武沙最早、歐雲龍次之、脫線最晚,而歐雲龍跨越的時期最長。 本文第六章由「情色語彙慣用現象」、「臭耳人賢彎話套式運用」、「流行調及傳統調歌曲入劇現象」、「特殊職業人物設定題材」及「鐵齒銅牙曹套式運用」等角度,將閩南語笑科劇的樣貌及特質做一統整性的分析,突顯研究成果。 主要的結論有六:一、1930年代曾流行的笑科、笑話唱片,在民國1965至1977年間重新帶起了一股閩南語笑科劇創作的風潮。二、海野武沙系列與歐雲龍系列作品屬於六0、七0年代笑科劇流行的早、中期作品,脫線系列則為晚期的作品。三、笑科劇的演出人員中,相互客串、交流、合作的現象十分普遍,當代演藝人員多曾投入笑科劇的

創作或演出。四、笑科劇的題材包羅廣泛,當代各種素材都能成為編作的來源。五、脫線應可視由笑科劇唱片市場過渡到現今娛樂市場之間的橋樑。六、閩南語笑科劇所用的引笑題材、技巧、諧趣語,在日後娛樂市場仍可常見其蹤跡。笑科劇在六0、七0年代引起的笑聲,漫延十餘年,直到黑膠唱盤的式微,電視的普及、歡樂綜藝節目的大行其道後,帶給人們歡笑的舞台改絃易轍,流行的載體隨時空產生了變異。

奔海:台灣智庫二十年

為了解決英 吋 台語 的問題,作者石牧民,王聖芬 這樣論述:

本書紀錄四十年來台灣的民主進程,也見證了台灣智庫自2001年成立至今,心繫台灣的海內外老中青世代匯流,以腦力激盪政策,以合作針砭時政,以行動守護台灣的故事。 自1980、1990年代社會力迸發,進而初步達成民主化開始,至2001年台灣智庫成立;歷經三度政黨輪替,台灣智庫始終為台灣尋找政策方向,為本土政權培養人才。在台灣智庫成立屆滿二十週年之際,本書透過訪談、專文,依時序詳實記載一群認同台灣、學有專精的志士,自威權獨裁時期,到民主新苗萌發,再到本土政權朝小野大左支右絀,最終見證本土執政在全球疫情及國際局勢劇變中站穩腳步的歷程。 名人推薦 林佳

龍(台灣智庫共同創辦人) 陳博志(台灣智庫榮譽董事長) 呂曜志(台灣智庫執行長)

電視與現代家庭:1960年代平面媒體中的再現

為了解決英 吋 台語 的問題,作者張瑋 這樣論述:

1960年代的電視機與現代生活圖景,在傳播研究史上仍有待開拓。本文試圖以1960年代之平面媒體資料,理解報紙、雜誌、書籍中電視再現的現代家庭生活樣貌,以及在都市發展過程中,電視機在新式住宅中扮演之角色。 結果發現,「現代化」是1960年代電視機販售推廣時常見的定義架構。現代化的「電化家庭」以現代化符碼作為販售號召,標誌著的是技術理性、進步之建構,過程中,嫁妝成為物質電器與美滿符號的具體化實踐機會。 「現代化」電化生活的再現中,家庭勞務之性別關係被凸顯出來。女性多以家庭主婦角色出現,展現的是勞務責任的承擔。由於女性的勞務承擔角色,她們被限縮於住宅與勞務工作之中,因此寂寞與無聊困擾之討論

見於史料。電視機化做主婦的依託,提供她們對外交流的心理滿足。 此外,新式住宅的出現,私領域在鐵門與隔音不佳的水泥牆物質形構中漸漸形成一種心理狀態。電視機的出現,使家庭成為一個消費場域、享受空間,私領域得以深化。而電視也不僅僅成為總體居家裝飾的一部分,也成為個人地位象徵,電視消費者的分析展現現代的「高品味」與「低品味」的區分過程。 電視機的再現透露日本殖民、國府統戰、美國冷戰體系三股力量複雜交會的圖景。電視機造型、技術、資本,都因為日本家電廠與台廠合作之關係而承接下來,日本符號仍然沒有完全被去除,而以另外一種姿態低調地進入電視機的家庭生活再現中。 然而,大部分的平面媒體論述集中在美國。美國

節目、美國影集大舉進入家庭之中,成為「現代生活的參照標準」。在整體對美國親近的強勢論域上,日本符號被歸依在美國的論述下。現代化被塑造成是歐美的標準,認同也指向了歐美。 但是事實上,日本符號仍然以品牌認同、簡潔理性之設計外觀出現於生活之中。 至於在電視機的國族方面,設置具高度宣傳意義,不過,不管是電視機販售與電視節目內容,國的宣傳身影不斷,但更強大的渴望娛樂與追求享受之消費者邏輯,正在醞釀形成。國的宣傳雖然得以進入家戶,不過卻與娛樂趨向之間,在家戶內形成角力。