苴注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦司馬遷,吳紹志寫的 新注新譯史記列傳 和林漢忠的 超倍速國文形音義成語(隨書附超強記憶板)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自世一 和瑞華文化所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 姚榮松所指導 林義翔的 《全王》《廣韻》一字多音現象比較研究 (2020),提出苴注音關鍵因素是什麼,來自於切韻、廣韻、全王、一字多音、中古音。

而第二篇論文國立高雄師範大學 經學研究所 蔡根祥所指導 藍逸羚的 《尚書》「誓」體文探析及其影響之研究 (2019),提出因為有 《尚書》、誓文、盟書、檄文的重點而找出了 苴注音的解答。

新注新譯史記列傳

為了解決苴注音 的問題,作者司馬遷,吳紹志 這樣論述:

「史記」為中國記傳體與通史之祖,分本紀、表、書、世家、列傳五大部分,共一百三十卷,其中列傳收錄高風亮節、德性崇高人物之事蹟,表彰志節與忠義精神,本書輯錄「列傳」文章中具代表性的四十二篇,加以注釋及翻譯,並標明注音,全書簡明易懂,讓讀者可藉由書中的故事,來認識各人物的時代背景與其作為之意義。 本書特色 1.原文附注音 2.注釋詳盡 3.白話翻譯 *適讀年齡:13歲以上

《全王》《廣韻》一字多音現象比較研究

為了解決苴注音 的問題,作者林義翔 這樣論述:

《切韻》系韻書是反映中古語音系統的重要材料,上承古音下開方言,對漢語音韻學研究的價值持續不墜。其書由最初陸法言所編的一萬一千多字擴展至宋代的《廣韻》,字數已逾兩萬五千之譜,每一代的作品都錄有許多重複出現的字形,按韻書體例的安排,這些相同字形的音讀必然有所區別,屬於廣義的一字多音現象,再搭配韻書本身的又音注,實為研究漢語一字多音現象的絕佳材料。本研究即以唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》(全王)及大宋重修《廣韻》兩全本作為語料,探討韻書中多音字的內涵及現象。首章談一字多音的定義問題,並進行前人研究回顧與研究方法探討。第二章以韻書編纂者用以標示一字多音的「又音注」為討論重點。首先闡述又音注所具有的特色

、功能以及價值。透過前後代版本的比較後可以發現:又音注原先僅為輔助正切標音之用,體例單調而不嚴謹,然而隨著韻書的功能逐漸增強,其本身具有的較高自由度使它開始承擔了許多標音以外的任務,例如發展各種術語,標明出處來源,或詮釋字際關係等,是為語言文字學於唐宋成長發展中別具意義的一項指標。其次,本文對於各類又音注的形式、內涵和流變進行了全面的整理,並指出了又音注「橫向連結」典籍或異體的現象。第三章是將語料進行數位化整理後,以窮盡式歸納法、算數統計法和概率統計法對兩書中所有的多音字進行通盤分析。首先發現,在具有一定規模的樣本數時,多音字在韻書的分布是大致平均的,而影響多音字佔比多寡的因素往往和該劃分音類

的總收字數有關,其次才是語音結構的因素(例如入聲)。再者,將《全王》和《廣韻》利用相同的統計手段分析並進行比較後,發現多音字在聲和韻上相配的頻率(次數)與趨向展現出「音近相配」和「比例固定」兩種現象,說明從《全王》到《廣韻》,韻書收字的成長屬於基本結構相同下的「等比放大」,即各音類的發展是大致均衡的,可發現一些小的音類消長,不過整體《切韻》系韻書在語音上的發展仍遵循「保守」路線。而音類相配的趨勢亦顯示多音字以雙聲、疊韻等具有一部分相同音節為最多,不過異音類也有一些接觸較為頻繁的例子,多能和目前諧聲研究所得之結果相呼應。第四章為結論,主要歸結前兩章研究重點,以及對未來韻書及一字多音研究的展望與期

待。

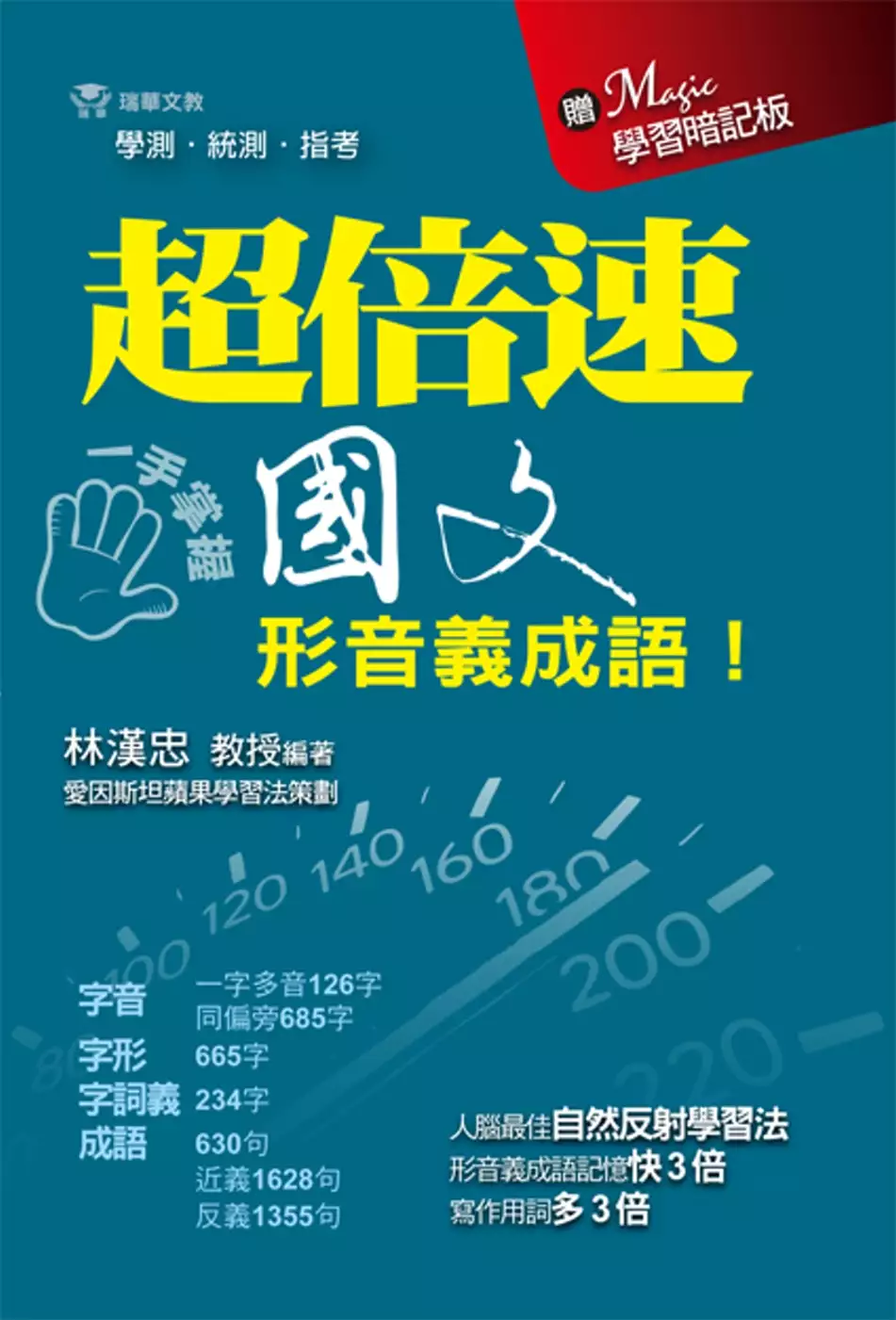

超倍速國文形音義成語(隨書附超強記憶板)

為了解決苴注音 的問題,作者林漢忠 這樣論述:

★ 隨書附超強記憶板! 國高中升學會考、初高等普考及國民營特考的學生及社會人士的最佳寶典! 人腦最佳自然反射學習法,形音義成語記憶快3倍!寫作用詞多3倍! 作者收集最近常考重要字形(665字)、字音(811字)、字詞義(234字)及成語(630句)、成語近義句(1628句)、成語反義句(1355句),依注音ㄅㄆㄇ順序分類,易學易記,尤其成語的近義句及反義句的歸納更讓學習者能夠”舉一反三”的聯想,增加作文成語的使用能力,並附錄最近10年考過的字,供同學參考。 本書特色 對於重要、常考的字詞以同音字、字形及成語做各種單元式的分類,以利讀者在最短的時間內進行最大量的記

憶。

《尚書》「誓」體文探析及其影響之研究

為了解決苴注音 的問題,作者藍逸羚 這樣論述:

《尚書》是我國古代政治專書、散文之祖,也是儒家傳世經典之一,其在我國文化之中,有著舉足輕重的地位。從古至今我國對於「經學」的研究從無間斷,歷代每位學者都有自己的見解,並透過講授將經典知識傳諸於世。但秦始皇「焚書坑儒」,使我國的經典遭受一次重大的打擊;之後兩漢在經學上的「今古文之爭」;到了魏晉時期更有人假託撰寫偽古文《尚書》,導致後世學者在研讀時多有窒礙。關於《尚書》文體歷來多以「典、謨、訓、誥、誓、命」六體為主要論述,本篇論文以「誓」為主要探究對象,透過文獻的記載了解其在歷史上的價值與應用;除了對《尚書》中的誓篇章做說明,亦探討在先秦時期有無其他與「誓」相關的文章。案「誓」的性質可區分為五種

類型,其中的「軍誓」在秦漢以降有了另類的發展,而檄文的出現亦由此所延伸。論文中主要運用「文獻研究法」,透過典籍的搜尋、比對,整理出跟「誓」相關聯的篇章或記載,最後在敘述「誓」對後世的影響及演變,藉以了解「誓」在我國歷史文化中的價值意義。