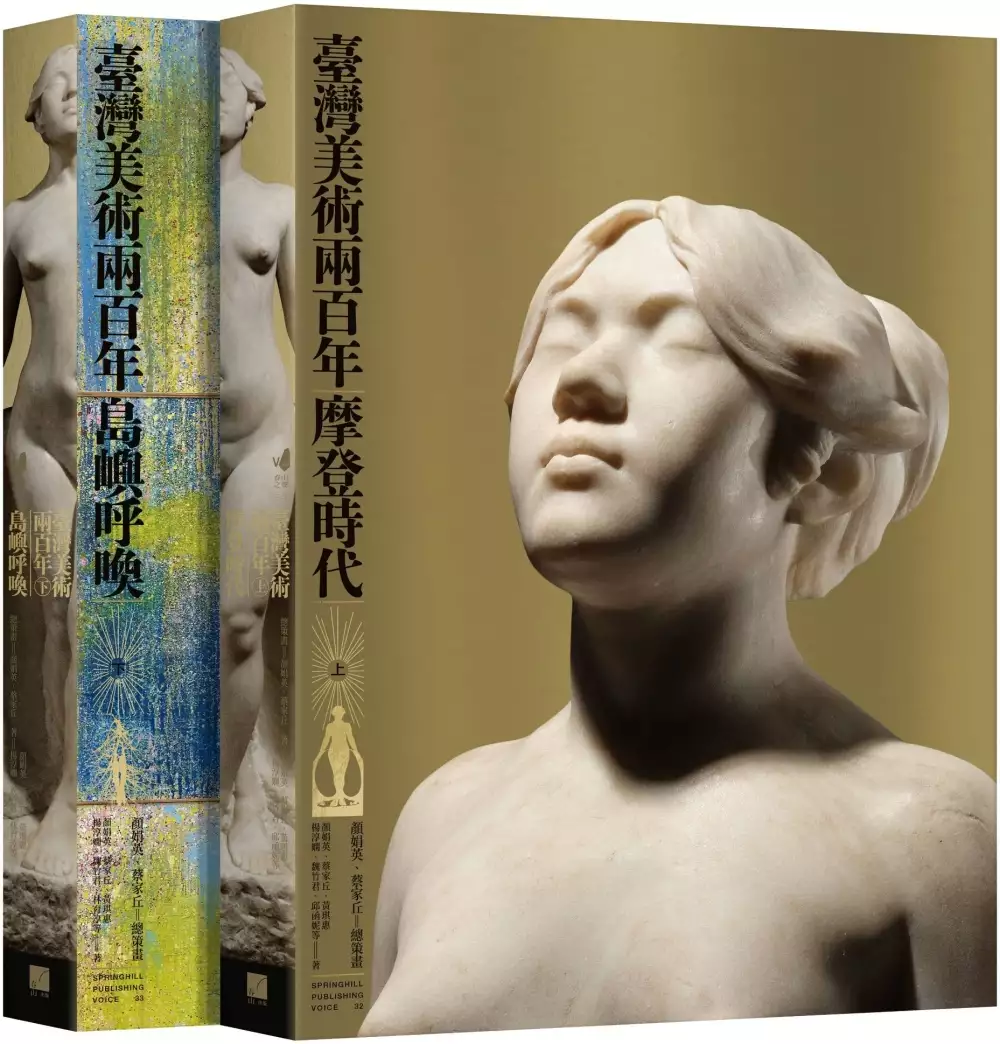

茂林谷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君等23人撰寫的 臺灣美術兩百年(上下冊套書) 和顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君,林育淳等撰的 臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚都 可以從中找到所需的評價。

另外網站溫泉露頭調查劃設完成資源有效利用 - 風傳媒也說明:依溫泉法第3條規定,溫泉露頭指溫泉自然湧出之處,98年莫拉克風災帶來大量土石流,造成本市原有桃源區少年溪、寶來及茂林區多納等多處溫泉露頭遭埋沒 ...

這兩本書分別來自春山出版 和春山出版所出版 。

臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 徐榮崇所指導 朱慶鐘的 臺北市南港茶山包種茶園觀光休閒產業發展現況之研究 (2017),提出茂林谷關鍵因素是什麼,來自於南港茶山、包種茶、觀光、休閒產業、茶農。

而第二篇論文國立高雄海洋科技大學 海洋生物技術研究所 許世宜所指導 蘇靖玲的 分離自台灣淡水的新種黃色桿菌之鑑定與分類 (2016),提出因為有 細菌分類學、形態學、黃色桿菌的重點而找出了 茂林谷的解答。

最後網站高雄旅遊- 茂林雙年賞蝶| 二山三谷x 鬼斧神工山路彎彎(下)則補充:結束了茂林賞蝶與原住民部落多納村的參觀後,下午的行程就是探訪茂林區鬼斧神工的大自然造景囉,茂林有「二山、三谷」,二山指的是龍頭山跟蛇頭山, ...

臺灣美術兩百年(上下冊套書)

為了解決茂林谷 的問題,作者顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君等23人撰 這樣論述:

「不朽的青春」展覽研究團隊再出擊! 用120件作品,講臺灣200年的藝術與藝術家故事。 ◆ 「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」 面對這個問題,我們往往不知如何回答。這背後當然有許多從教育到歷史上的原因,但其中最關鍵的可能是──我們根本不知道臺灣美術史上有過哪些精采作品和人物。 鑒於一般大眾長期對於臺灣美術史非常陌生,「不朽的青春」展覽研究團隊決定再出擊,集結兩年多來的研究成果,化身親切導覽,向來訪觀眾述說一個又一個屬於臺灣自己的「藝術的故事」。《臺灣美術兩百年》猶如一場紙上特展,讀者只需翻開書頁便能飽覽從清代到當代,因臺灣而發生的豐富藝術傑作。 然而光是「看見」作品

並不足夠,讀者還必須對於作品產生的脈絡有所認識,才能真正「看懂」作品。因此,本書不同於常見藝術史著重在解析藝術表現形式,更重視描繪藝術家的個人生命歷程與身處時代背景,供讀者參照,以加深對作品的理解。 《臺灣美術兩百年》也是一個主題性策展,不單純依據年代呈現,而是美術史學者帶著歷史意識與問題意識重新觀看臺灣藝術史上的許多經典作品,使之向外延伸,觸及了傳統與現代、本土與殖民、冷戰與戒嚴、性別、家國想像等多元課題。 透過上述面向,相信讀者閱畢本書後,當再有人問起:「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」你不只可以輕易給出好幾個答案,還能興高采烈與之分享你喜歡他們的種種理由! 全書上下兩冊分成十

二章,選件共120件(另有補充附圖數十餘),獨立介紹了108位藝術家。各章開頭均有長文導讀,引導讀者進入該章主題。上冊「摩登時代」六章主題依序為:傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女;下冊「島嶼呼喚」六章則是:山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園。 === 臺灣是天然物產相當豐饒的土地,有稻米、茶葉、砂糖等,實在是無盡的寶藏。一旦踏入山地,到處都是千古未曾開發的處女林。真是發揮著山紫水明,與天然之美。 我覺得在富有如此自然美的臺灣,沒有誕生固有的藝術,實在是不可思議的事。親近並成長於這自然美的

人們,腦海中不會沒有愛美的心理。──黃土水(〈甘露水〉、〈少女〉胸像創作者) === ■上冊「摩登時代」以日治時期最早的現代藝術家為核心,往前追溯清代書畫傳統,往後從殖民現代性,銜接到二戰結束後政權的再次變化。我們會看到黃土水1920年成為首位入選帝展的臺灣創作者,而臺灣在沒有專門美術學校的情況下,一代代美術青年如何藉由留學與參加官方美術展覽會追求夢想。他們的舞臺遍布日本、中國甚至法國,吸取世界與東亞的風潮,展現專屬於臺灣的色彩。然而到了戰後,日治時期的東洋畫與傳統國畫陷入長達三十年的正統之爭,政治的壓迫也使臺灣美術頻受頓挫,走過摩登時代的臺灣美術就此進入另一個階段。(獨家收錄首次

翻譯的黃土水1923年〈過渡期的臺灣美術〉一文。) ■下冊「島嶼呼喚」以藝術家對山海國土的探索開啟視野,回顧日治時期並鳥瞰戰後至當代,從觀音山到太魯閣、中央山脈與玉山、屏東大武山,從花蓮港口海岸到臺東金樽海岸,島嶼的山海意象逐漸拓展的過程。接著下山離海來到冷戰現場,看50、60年代的臺灣「抽象畫」,為何竟會被現實政治貼上「共黨」標籤。70年代畫風又是一變,從抽象轉為具象寫實,如此急遽轉變的原因及其意義,將透過藝術家的理念與作品實踐來闡釋。80年代民主運動風雲動盪,深刻刺激藝術家,他們把對社會的批判與關懷貫注在作品中。解嚴後的90年代,針對本土文化內涵,藝術界以作品乃至文字展開激烈交鋒,急

切探問「我是誰」、「何謂臺灣」。自我與家國、本土與西化,難道總是二元對立無法調和?問題沒有終極答案,全書提供了藝術自身的獨特回答。 本書特色 ▌結合臺灣不同世代的美術研究者群體之力,以深入淺出的文字,匯整至今的美術研究成果,是奠基在扎實史料基礎上的美術史。 ▌以公共機構典藏的作品為主,但亦選入重要且不易取得的私人藏品。 ▌重視藝術家生平、師承與往來關係,把作品與創作者放回當時的時空背景。不只對單一作品與藝術家進行詮釋,更呈現藝術家的群像與時代。 名人推薦 ▲ 黃土水說:「出生在這個國家便愛這個國家。」而黑格爾說:「這裡有玫瑰花,就在這裡跳舞吧!」在臺灣政權更迭的歷史

洪流裡,藝術家們從來都不是因為擁有自由才創作,而是因為創作才邁向自由。藝術始終是自由價值的展現,追求藝術自由,進而追求作為人的自由,開啟了時代的自覺與自我追尋。《臺灣美術兩百年》,說的是「他們」在這塊土地上以藝術開展的心靈歷史,但其實也是「我們」形塑自我面貌的故事。設若再過兩百年回望,我相信《臺灣美術兩百年》會是臺灣美術史與文化認同重建的重要里程碑,讓我們知道臺灣人如何走過來,又該往何處去尋覓更寬廣的未來。──鄭麗君(前文化部長、青平台董事長)

茂林谷進入發燒排行的影片

#茂林 #羅木斯步道 #多納部落

2021/3/21

沿著溪流而建的羅木斯步道,沿途景觀豐富,路上深深淺淺的綠色樹林,有時身旁是巨石岩壁,有時則置身竹林中。有緩緩的石階、土徑、上上下下木棧階梯,會經過兩座吊橋,以及森林裡的小拱橋,最後抵達觀瀑涼亭看茂林谷瀑布。

中午,到深山裡的多納村,這是個還保存著多棟傳統石板屋的原住民部落。午餐便在這裡吃了烤山豬肉、涼拌過貓和小米、黑米粽,還買了老闆種的菜。下午茶則是多納產的咖啡和鳳梨愛玉。

BGM:

音樂: Youth

音樂家: @iksonmusic

臺北市南港茶山包種茶園觀光休閒產業發展現況之研究

為了解決茂林谷 的問題,作者朱慶鐘 這樣論述:

本研究主要透過深度訪談,探討臺北市南港茶山觀光休閒產業,茶農扮演的角色,及產業發展上面臨的問題與解決策略。 研究發現,茶農除種茶製茶泡茶的傳統功夫,尚須學習導覽與手作DIY能力、讓經營模式多樣化、與機關團體合作,以因應多元社會的需求;而茶山茶園則面臨了《水土保持法》的限制,導致當地開發、水資源建設、交通發展不易,使得年輕一輩難以維生,選擇外流,造成人口老化情形嚴重。 研究建議應鬆綁法令,改善交通與水資源設施建設,強化行銷與對外連結,讓在地文化紮根,讓南港包種茶文化得以結合觀光休閒產業,再創歷史風華。

臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚

為了解決茂林谷 的問題,作者顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君,林育淳等撰 這樣論述:

「不朽的青春」展覽研究團隊再出擊! 用120件作品,講臺灣200年的藝術與藝術家故事。 ◆ 「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」 面對這個問題,我們往往不知如何回答。這背後當然有許多從教育到歷史上的原因,但其中最關鍵的可能是──我們根本不知道臺灣美術史上有過哪些精采作品和人物。 鑒於一般大眾長期對於臺灣美術史非常陌生,「不朽的青春」展覽研究團隊決定再出擊,集結兩年多來的研究成果,化身親切導覽,向來訪觀眾述說一個又一個屬於臺灣自己的「藝術的故事」。《臺灣美術兩百年》猶如一場紙上特展,讀者只需翻開書頁便能飽覽從清代到當代,因臺灣而發生的豐富藝術傑作。 然而光是「看見」作品

並不足夠,讀者還必須對於作品產生的脈絡有所認識,才能真正「看懂」作品。因此,本書不同於常見藝術史著重在解析藝術表現形式,更重視描繪藝術家的個人生命歷程與身處時代背景,供讀者參照,以加深對作品的理解。 《臺灣美術兩百年》也是一個主題性策展,不單純依據年代呈現,而是美術史學者帶著歷史意識與問題意識重新觀看臺灣藝術史上的許多經典作品,使之向外延伸,觸及了傳統與現代、本土與殖民、冷戰與戒嚴、性別、家國想像等多元課題。 透過上述面向,相信讀者閱畢本書後,當再有人問起:「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」你不只可以輕易給出好幾個答案,還能興高采烈與之分享你喜歡他們的種種理由! 全書上下兩冊分成十

二章,選件共120件(另有補充附圖數十餘),獨立介紹了108位藝術家。各章開頭均有長文導讀,引導讀者進入該章主題。上冊「摩登時代」六章主題依序為:傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女;下冊「島嶼呼喚」六章則是:山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園。 === 臺灣是天然物產相當豐饒的土地,有稻米、茶葉、砂糖等,實在是無盡的寶藏。一旦踏入山地,到處都是千古未曾開發的處女林。真是發揮著山紫水明,與天然之美。 我覺得在富有如此自然美的臺灣,沒有誕生固有的藝術,實在是不可思議的事。親近並成長於這自然美的

人們,腦海中不會沒有愛美的心理。──黃土水(〈甘露水〉、〈少女〉胸像創作者) === ■下冊「島嶼呼喚」以藝術家對山海國土的探索開啟視野,回顧日治時期並鳥瞰戰後至當代,從觀音山到太魯閣、中央山脈與玉山、屏東大武山,從花蓮港口海岸到臺東金樽海岸,島嶼的山海意象逐漸拓展的過程。接著下山離海來到冷戰現場,看50、60年代的臺灣「抽象畫」,為何竟會被現實政治貼上「共黨」標籤。70年代畫風又是一變,從抽象轉為具象寫實,如此急遽轉變的原因及其意義,將透過藝術家的理念與作品實踐來闡釋。80年代民主運動風雲動盪,深刻刺激藝術家,他們把對社會的批判與關懷貫注在作品中。解嚴後的90年代,針對本土文化內

涵,藝術界以作品乃至文字展開激烈交鋒,急切探問「我是誰」、「何謂臺灣」。自我與家國、本土與西化,難道總是二元對立無法調和?問題沒有終極答案,全書提供了藝術自身的獨特回答。 本書特色 ▌結合臺灣不同世代的美術研究者群體之力,以深入淺出的文字,匯整至今的美術研究成果,是奠基在扎實史料基礎上的美術史。 ▌以公共機構典藏的作品為主,但亦選入重要且不易取得的私人藏品。 ▌重視藝術家生平、師承與往來關係,把作品與創作者放回當時的時空背景。不只對單一作品與藝術家進行詮釋,更呈現藝術家的群像與時代。 名人推薦 ▲ 黃土水說:「出生在這個國家便愛這個國家。」而黑格爾說:「這裡有玫瑰花

,就在這裡跳舞吧!」在臺灣政權更迭的歷史洪流裡,藝術家們從來都不是因為擁有自由才創作,而是因為創作才邁向自由。藝術始終是自由價值的展現,追求藝術自由,進而追求作為人的自由,開啟了時代的自覺與自我追尋。《臺灣美術兩百年》,說的是「他們」在這塊土地上以藝術開展的心靈歷史,但其實也是「我們」形塑自我面貌的故事。設若再過兩百年回望,我相信《臺灣美術兩百年》會是臺灣美術史與文化認同重建的重要里程碑,讓我們知道臺灣人如何走過來,又該往何處去尋覓更寬廣的未來。──鄭麗君(前文化部長、青平台董事長)

分離自台灣淡水的新種黃色桿菌之鑑定與分類

為了解決茂林谷 的問題,作者蘇靖玲 這樣論述:

本研究主題是篩選台灣本土之新種黃色桿菌的菌株,進行細菌之鑑定、分類、命名,並發表於國際期刊。樣品來源包含屏東縣三地門青山村隘寮溪、泰武鄉泰安溪、花蓮縣鳳林鎮林榮里附近的小溪流、高雄市右昌森林公園生態滯洪池、茂林谷、中山大學池塘水。分離純化得到的革蘭氏陰性菌,經過16S rRNA基因序列分析,得知菌株PSI-22、AHQ-46、KYPY10、TAPY14、TAPY6、MVW-23具有成為新種黃色桿菌之潛能,故進行其鑑定與特性分析。 黃色桿菌Flavobacterium是屬於Bacteria 界、Bacteroidetes 門、Flavobacteria 綱、Flavobact

eriales 目、Flavobacteriaceae 科、Flavobacterium屬。黃色桿菌的主要特徵為革蘭氏陰性、桿狀、以滑行運動或非運動性;為好氧性細菌或兼性厭氧細菌;菌落會產生黃、橙、紅或黃褐色等色素;常見於淡水、海水、冰河、底泥、土壤、植物、動物中。菌株AHQ-46T分離於中山大學池塘,為革蘭性陰性桿菌。菌落呈現半透明黃色狀,規則圓形狀,邊緣完整。經16S rRNA基因序列分析顯示與最近的已知菌種Flavobacterium verecundum TTM-46T之相似度為95.8%。依生理生化、形態學分析和遺傳特徵等與鄰近模式菌株比較,證實菌株AHQ-46T為Flavobact

erium屬中之新種細菌,將其命名為Flavobacterium lacunae,模式菌株為AHQ-46T (=BCRC 80889T =LMG 28710T =KCTC 42512T )。 菌株KYPY10T分離於花蓮縣鳳林鎮林榮里附近的小溪流,為革蘭性陰性桿菌。菌落呈現透明淡黃狀,規則圓形狀,邊緣完整。經16S rRNA基因序列分析顯示與最近的已知菌種Flavobacterium brevivitae TTM-43T之相似度為98.4%。依生理生化、形態學分析和遺傳特徵等與鄰近模式菌株比較,證實菌株KYPY10T為Flavobacterium屬中之新種細菌,將其命名為Flav

obacterium amniphilum,模式菌株為KYPY10T (=BCRC 81006T =LMG 29727T =KCTC 52443T )。 菌株TAPY14T分離於屏東縣泰武鄉泰安溪,為革蘭性陰性桿菌。菌落呈現黃粉色狀,規則圓形狀,邊緣完整。經16S rRNA基因序列分析顯示與最近的已知菌種Flavobacterium reichenbachii WB 3.2-61T 和 Flavobacterium ginsengisoli DCY54T之相似度為96.5%。依生理生化、形態學分析和遺傳特徵等與鄰近模式菌株比較,證實菌株TAPY14T為Flavobacterium

屬中之新種細菌,將其命名為Flavobacterium fluviatile,模式菌株為TAPY14T (=BCRC 81012T =LMG 29733T =KCTC 52446T )。 菌株TAPY6T分離於屏東縣泰武鄉泰安溪,為革蘭性陰性桿菌。菌落呈現黃色狀,規則圓形狀,邊緣完整。經16S rRNA基因序列分析顯示與最近的已知菌種Flavobacterium succinicans LMG 10402T之相似度為96.9%。依生理生化、形態學分析和遺傳特徵等與鄰近模式菌株比較,證實菌株TAPY6T為Flavobacterium屬中之新種細菌,將其命名為Flavobacteriu

m riviphilum,模式菌株為TAPY6T (=BCRC 81007T =LMG 29728T =KCTC 52444T )。 菌株MVW-23T分離於高雄市茂林谷清泉,為革蘭性陰性桿菌。菌落呈現米黃色狀,規則圓形狀,邊緣完整。經16S rRNA基因序列分析顯示與最近的已知菌種Flavobacterium denitrificans ED5T之相似度為97.3%。依生理生化、形態學分析和遺傳特徵等與鄰近模式菌株比較,證實菌株MVW-23T為Flavobacterium屬中之新種細菌,將其命名為Flavobacterium dispersum,模式菌株為MVW-23T (

=BCRC 80978T =LMG 29558T =KCTC 52234T )。 菌株PSI-22T分離於屏東縣三地門青山村隘寮溪,為革蘭性陰性桿菌。菌落呈現橘黃色狀,規則圓形狀,邊緣完整。經16S rRNA基因序列分析顯示與最近的已知菌種Flavobacterium denitrificans ED5T之相似度為97.2%。依生理生化、形態學分析和遺傳特徵等與鄰近模式菌株比較,證實菌株PSI-22T為Flavobacterium屬中之新種細菌,將其命名為Flavobacterium effusum,模式菌株為PSI-22T (=BCRC 80973T =LMG 29553T =KCTC

52233T )。

茂林谷的網路口碑排行榜

-

#1.男大生闖茂林瀑布溺斃水勢湍急原民視危險禁地 - 蘋果日報

一名顧姓男大生(19歲)昨天下午3時許和同學到高雄市茂林區的茂林谷瀑布遊玩,顧男疑似沒聽從同學勸告,執意下水,不久就傳出溺水意外。 於 tw.appledaily.com -

#2.高雄市立茂林國民中學

2021/03/09 教導處:高雄市茂林國中校外人士協助教學或... 1 個附件. ::: 課程計畫 · 公開授課 · 本土 ... 於 www.ml.kh.edu.tw -

#3.溫泉露頭調查劃設完成資源有效利用 - 風傳媒

依溫泉法第3條規定,溫泉露頭指溫泉自然湧出之處,98年莫拉克風災帶來大量土石流,造成本市原有桃源區少年溪、寶來及茂林區多納等多處溫泉露頭遭埋沒 ... 於 www.storm.mg -

#4.高雄旅遊- 茂林雙年賞蝶| 二山三谷x 鬼斧神工山路彎彎(下)

結束了茂林賞蝶與原住民部落多納村的參觀後,下午的行程就是探訪茂林區鬼斧神工的大自然造景囉,茂林有「二山、三谷」,二山指的是龍頭山跟蛇頭山, ... 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#5.茂林-KY預期6月小幅回溫;Q3料況仍待觀察- 新聞 - MoneyDJ

導光板大廠茂林-KY(4935)指出,今年第二季受到供應鏈部分零組件供給吃緊或短缺影響,出貨情況不如預期。繼5月下滑,初估6月可能比5月好一些,但可能 ... 於 www.moneydj.com -

#6.循著記憶回到機車郊遊相遇的情人谷、小長城,找回當年在茂林 ...

循著記憶回到機車郊遊相遇的情人谷、小長城,找回當年在茂林的老派浪漫. 十數年前,那時情人谷溪底仍有可以奔跑野餐的綠草地,在那裡媽媽第一次遇見 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#7.茂林谷~茂林風景區 - 高雄民宿

茂林谷 :. 茂林谷位於132鄉道5.5公里處,原名「羅木斯」,魯凱族語意為「美麗的山谷」,濁口溪與支流木勝溪交會而形成一面湛藍的藍水潭. ,沿木勝溪步道健行約一小時可 ... 於 www.5658.com.tw -

#8.茂林里 - 石門區公所

本區原以林莊而名坪林村,後因其不雅,乃改為茂林。 坪林. 本區之定名乃是依據墾殖當時的原始景觀而來,當地為森林 ... 於 www.shimen.ntpc.gov.tw -

#9.茂林區, 高雄市每小時天氣預報 - The Weather Channel

每小時天氣-茂林區, 高雄市. 截至01:44 CST 為止. 11月19日星期五. 02:00. 於 weather.com -

#10.茂林谷之戲水、烤肉& 登高@ 覓食陳的旅遊地圖 - 痞客邦

7/12(日) 同上次去山地門一班人我們又往茂林出發嚕! 這次我們穿著的很輕便喔….沙灘褲& 人字拖….特別強調這這身裝扮是因為苦難正在後頭. 於 pinkpiglv.pixnet.net -

#11.超美的茂林谷瀑布,全長4公里,步道大部分是木棧道,也有幾 ...

Foto van Maolin, Kaohsiung: 超美的茂林谷瀑布,全長4公里,步道大部分是木棧道,也有幾小段是原始步道,整個不算難走!瀑布深潭顏色超美!值得一遊! 於 www.tripadvisor.nl -

#12.季節限定奇景!茂林雙年賞蝶季攻略、周邊景點、民宿推薦

每年的10月開始至隔年2月,有著漂亮翅膀的紫斑蝶,便會集中遷往大武山麓的山谷躲避寒冬,形成最高可達100萬隻以上的越冬集團「紫蝶幽谷」,也是茂林國家風景區每年的 ... 於 www.shopback.com.tw -

#13.高雄六龜︱茂林情人谷、原住民風味料理、蛇頭山、多納古戰場

除了到茂林紫碟幽谷追紫斑蝶,也可以順道來情人谷瀑布玩, 今年有進來台灣的颱風實在好少,雨量更是不多, 才10月底,瀑布水量就只剩涓涓細流… 於 www.a902045.com -

#14.茂林谷。羅木斯溪登山步道 - 幸福,因為有你們

這週末,找了大姊、三妹和我們一起同遊茂林Siva原計畫到霧台,不就是瀑布加愛玉的行程我倒是想去茂林谷看看,但的確是操到自己的行程無誤在大津橋前 ... 於 irisiva.pixnet.net -

#15.茂林谷休憩區 - 茂林區公所

景點介紹 · 前往茂林谷木勝溪必經之羅木斯橋.jpg( · 登山步道入口.jpg(另開新視窗) · 溪水.jpg(另開新視窗) · 茂林谷藍水潭.jpg(另開新視窗). 於 maolin.kcg.gov.tw -

#16.【旅遊|高雄茂林】羅木斯溪步道賞瀑布×多納部落季節限定 ...

魯凱語「羅木斯」(Lumusu),意為美麗的山谷,位於茂林區中段,為濁口溪的一處支流。羅木斯溪步道是茂林風景區內人潮較少的景點,來回約2小時,步道簡單好 ... 於 sunnymatcha.pixnet.net -

#17.茂林區

「四世」係指世界級的越冬型紫班蝴蝶,每年11月到3月紫斑蝶自台灣東北部群體飛往溫暖的茂林風景區過冬;五谷指情人谷、茂林谷、紅塵峽谷、老鷹谷及美雅谷,以上的口訣即為 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#18.[高雄茂林]~茂林谷瀑布&羅木斯溪步道 - 天才阿呆小玩家- 痞客邦

從情人谷瀑布離開後我們繼續轉往茂林谷這裡有個~羅木斯溪步道~是我們本日的重點這條步道真的太美了一定要推薦給大家這裡玩水的人更勝情人谷瀑布阿! 於 burner75819.pixnet.net -

#19.茂林光電科技股份有限公司 - 104人力銀行

茂林 光電科技(開曼)股份有限公司Global Lighting Technologies Inc. 於2000年7月28日在開曼群島註冊成立,專注於塑膠導光板應用及塑膠零組件之設計、製造及銷售。 於 www.104.com.tw -

#20.茂林國家風景區(新威遊客中心) - 中央氣象局

目前茂林國家風景區轄區範圍函括高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉等六個轄區,從奇特地形、溫泉景觀、原住民人文風情與各式動靜態活動等, ... 於 www.cwb.gov.tw -

#21.茂林-KY首季獲利攀同期高峰- 工商時報

導光板廠茂林-KY(4935)公告第一季財報,稅後淨利達3.25億元,獲利較去年同期成長超過二倍,並創下歷年同期新高,每股盈餘約2.49元。 於 ctee.com.tw -

#22.茂林光電科技股份有限公司

copyright@2020 GLT Corporation All Rights Reserved. 於 www.glthome.com.tw -

#23.快訊/男爬高雄茂林多納山谷「高掛瀑布岩壁」失去生命跡象

高雄茂林多納山谷昨(14)日晚間發生意外,一名戴姓男子和朋友前往遊玩,攀岩時在瀑布處卡住,掛在岩壁上動彈不得,警消獲報時,戴姓男子已經失去生命 ... 於 news.ebc.net.tw -

#24.[高雄.茂林]健行在水聲裡--情人谷瀑布-茂林谷羅木斯溪登山步道

小時候多次和家人同遊高雄茂林風景區,中學時也曾與同學騎30多公里的單車到茂林一遊,不過多年前的八八水災重創茂林後,卻許久不曾再進入茂林了。 於 navyblue77.pixnet.net -

#25.茂林一日遊紫蝶翩翩曲流環丘布魯布沙吊橋、老鷹谷、龍頭山小...

2021全台活動資訊網,2020年5月12日— 茂林一日遊紫蝶翩翩曲流環丘布魯布沙吊橋、老鷹谷、龍頭山小長城、多納高吊橋、多納部落、萬山部落、茂林環境教育中心、生態 ... 於 activity.iwiki.tw -

#26.高雄茂林‧旅遊景點 絕美夢幻藍水色【茂林谷瀑布】

原本排好的台南行~因為粉絲推薦了一個超級美麗的瀑布,讓小Q心動不已於是隔天就從臺南市區直奔高雄~真是預料之外的驚喜呢~♪♬ 羅木斯溪步道是條很 ... 於 onetrip.pixnet.net -

#27.謝金河:來到高雄茂林,體驗原汁原味的魯凱族多納部落 - 財訊

來到茂林,通常走的路線是從龍頭小長城走向多納高吊橋,或反向走一回,看看龍頭山,龜形山及蛇頭山,但這回員工攜家帶眷,我把重心放在多納部落, ... 於 www.wealth.com.tw -

#28.茂林谷

茂林谷 位於茂林里東側之濁口溪與支流木勝溪之交會處,原名「羅木斯」,魯凱族語意為「美麗的山谷」,在羅木斯吊橋東北側河域寬廣的濁口溪溪谷中,可見泓深邃甚藍的秀麗 ... 於 www.men-go.tw -

#29.茂林風景區- Google 我的地圖 - Google Maps

開啟全螢幕模式以查看更多. 茂林風景區. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 南台灣重要觀光旅遊勝地. 於 maps.google.com -

#30.高雄羅木斯溪步道。茂林谷瀑布 - 秘境探索研究社

茂林谷 瀑布位於高雄市茂林區羅木斯溪步道終點,隱身在羅木斯溪上游深谷,瀑布水落掛在綠絨山壁夾縫之間,高度估計可達45公尺,在水量豐沛時宛如一道白龍 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#31.茂林谷、茂林瀑布、羅木斯溪步道〈茂林國家風景區2020/11/16〉

來到茂林風景區總要探訪一下「茂林谷」及「茂林瀑布」吧; ▽茂林谷原名羅木斯溪河谷,「羅木斯Lumusu」在魯凱族語就是指「美麗山谷」的意思; ... 於 howardhu.pixnet.net -

#32.茂林谷瀑布

茂林谷 瀑布(English: Maolin Valley Waterfall ) 位於高雄市茂林鄉,擁有一個很大很美又可以游泳的水潭。 茂林谷瀑布很適合拍照,怎麼拍都美,也是個放鬆跟游泳的好地方。 於 tw.followxiaofei.com -

#33.高雄市 - 停水公告查詢系統

高雄市. 選擇行政區: 所有行政區, 小港區, 杉林區, 內門區, 茂林區, 桃源區, 那瑪夏區, 旗津區, 田寮區, 阿蓮區, 路竹區, 湖內區, 旗山區, 美濃區, 六龜區, 甲仙區 ... 於 wateroff.water.gov.tw -

#34.茂林區, 高雄市, 臺灣每日天氣 - AccuWeather

Know what's coming with AccuWeather's extended daily forecasts for 茂林區, 高雄市, 臺灣. Up to 90 days of daily highs, lows, and precipitation chances. 於 www.accuweather.com -

#35.大津橋至茂林多納(高132線)沿途精華風景@ 阿盛歡迎您的到來

大津橋至茂林多納(高132線)沿途精華風景2020/09/01. 於 sheng1378.pixnet.net -

#36.茂林生態公園、茂林賞蝶步道、姿沙里沙里步道 - Vicky 媽媽的 ...

每年冬天,茂林賞蝶步道這邊估計至少有超過百萬隻紫斑蝶會乘著滑翔翼般造型的紫翅膀,來到南台灣魯凱、排灣族人的聖山─ 大武山腳下溫暖避風的山谷,形成最高可達100萬隻 ... 於 vickylife.com -

#37.蝶舞茂林 - 我們的島

南台灣大約有三十處紫斑蝶度冬蝶谷,茂林就占了三分之一,這些海拔五百公尺以下的蝴蝶谷,共同點是避風、森林茂密,離水源不遠。 蝶來了,遊客也慕名而來 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#38.茂林國家風景區-新威遊客中心> 高雄市 - 交通部觀光局

目前茂林國家風景區轄區範圍函括高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉等六個鄉鎮,從奇特地形、溫泉景觀、原住民人文風情、各式動靜態活動等, ... 於 www.taiwan.net.tw -

#39.組圖:高雄茂林風景區尋幽踏青好去處

高雄茂林國家風景區景色優美,「紫蝶幽谷」為世界級的自然資產,是全世界僅有的兩處越冬型蝴蝶谷之一。(張貴卿/大紀元). 於 www.epochtimes.com -

#40.茂林谷 - 河畔小築

茂林 谷原名「羅林斯」,魯凱語為「美麗的山谷」,溪流蜿蜒多姿。 88水災重創茂林區,損失慘重。 通往"茂林谷瀑布"的【羅木斯橋】巳被"88風災"沖毀消. 於 fonghu0217.pixnet.net -

#41.茂林(台湾省高雄县风景区)_百度百科

茂林 省风景区位于中国台湾省高雄县茂林乡辖内,地处高雄县东南方山区,跨高屏山麓桃源、六龟、茂林、三地门、玛家、雾台等高屏地区6个乡镇; 风景区内由于地形明显, ... 於 baike.baidu.com -

#42.20190705 茂林國家風景區大不同

數年之後,茂林谷步道整建完成,叫做「羅木斯溪登山步道」,情人谷瀑布增加了步道直達二層瀑布,龍頭山眺景步道連接多納高吊橋,在「望夫崖」上,可以一睹 ... 於 leekl00.pixnet.net -

#43.高雄市茂林區地址英譯. 地址翻譯. 3+3郵遞區號查詢. 地址中翻英

提供高雄市茂林區的中文地址英譯以及3+3郵遞區號查詢服務,包含通用拼音以及漢語拼音。本站也提供中文姓名英譯及郵政信箱英譯服務。 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#44.【高雄旅遊行程規劃】探索山城秘境!茂林必遊步道觀瀑健行多 ...

哪邊涼快、哪邊人少,就往哪邊去!防疫期間,就往高雄茂林山城去走一走,親近綠樹擁抱大自然,一日遊茂林,聽導覽走讀多納部落,感受魯凱傳統文化, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#45.茂林谷藍水湖| 台灣旅遊景點行程

位於茂林區東北側的濁口溪溪谷中,與木勝溪交會聚集在濁口溪的會流口處,碰到岩壁而產生一片水域,湖面約400 平方公尺,湖水碧綠湛藍,所以稱之為「藍水湖」。 於 guide.easytravel.com.tw -

#46.茂林-KY客戶推新品估Q3營運將優於Q2 | Anue鉅亨- 台股新聞

導光板廠茂林- KY(4935-TW) 今(26) 日召開股東會,議案均照案順利通過,不過有股東詢問第二季毛利率下滑原因,對此,董事長李滿祥指出, ... 於 news.cnyes.com -

#47.情侶春節出遊訪茂林谷瀑布不慎迷路,茂林警消急救援

情侶春節出遊訪茂林谷瀑布不慎迷路,茂林警消急救援高雄市政府警察局六龜分局茂林分駐所於110年2月12日約16時許,接獲110報案,有民眾於茂林區羅木斯聯絡道走失,茂林 ... 於 www.kmph.gov.tw -

#48.高雄茂林老鷹谷龍頭山眺景步道小長城步道環流丘 - 隨意窩

高雄茂林,龍頭山遊憩區:區內包含老鷹谷、龍頭山曲流頸地形、多納大橋、龍頭山眺景步道、多納高吊橋、望夫崖、蛇頭山曲流頸地形等景點。龍頭山眺景步道,位於高雄茂林 ... 於 blog.xuite.net -

#49.防疫期間茂管處帶您線上遊茂林- 生活

由於疫情警戒期間以防疫為優先,交通部觀光局茂林風景區管理處轄內遊客中心及景點、相關商家皆暫停營業,但美麗的風景仍可在疫情間發揮療癒身心的力量 ... 於 www.chinatimes.com -

#50.茂林谷瀑布+羅木斯溪步道攻略,親子健行戲水推薦 - 嗨*我波卡

茂林谷 瀑布和羅木斯溪步道位於高雄茂林,從停車場沿著羅木斯溪步道輕鬆健行半小時,即可抵達步道終點的茂林谷瀑布,步道整理的非常完善,路上還會經過 ... 於 impoca.com -

#51.台灣高雄|茂林至情谷溯溪體驗|攀瀑、滑水、跳水、深潭泳渡

立即在KKday 下訂高雄茂林至情谷溯溪體驗,享受跋山涉水的體感樂趣,一起走進大自然,在激流、飛瀑與深潭的交錯間,體驗刺激、榨乾體力、認識超我! 於 m.kkday.com -

#52.茂林】夏日親子戲水的好去處:羅木斯溪步道。茂林谷瀑布

最近天氣日漸炎熱,即使走入山林中,海拔低於一千的地點簡直酷熱難耐;所以我們特別找了一個親水步道走走,羅木斯溪步道是一個位於高雄茂林的親水步道 ... 於 melissalin510.pixnet.net -

#53.[高雄.茂林]健行在水聲裡--情人谷瀑布.茂林谷羅木斯溪登山步道

小時候多次和家人同遊高雄茂林風景區,中學時也曾與同學騎30多公里的單車到茂林一遊,不過多年前的八八水災重創茂林後,卻許久不曾再進入茂林了。 於 www.mysports.net.tw -

#54.羅木斯溪登山步道(茂林谷瀑布) - 親子健行戲水好去處

挑了一個星期天,約了建宇與IRIS二家人,一起去走訪羅木斯溪步道(茂林谷)。 如果用GOOGLE MAP查詢羅木斯溪步道並導航,可能會繞一大圈 於 hiking.biji.co -

#55.茂林谷瀑布高雄景點玩全台灣旅遊網

茂林谷 瀑布位在茂林區中段,為濁口溪的一處支流,魯凱語稱「羅木斯」,有美麗山谷之意,地處峽谷內,沿溪的自然生態豐富、直物與清澈的溪水深深烙印在遊客中心內,茂林 ... 於 okgo.tw -

#56.2021「高雄茂林雙年賞蝶季」怎麼玩?全球唯二蝶谷奇景

台灣有「蝴蝶王國」之稱,約有370 種蝴蝶曾在臺灣被紀錄。除了蝶相豐富,高雄的茂林國家風景區還有全球唯二的「越冬型蝴蝶生態谷」,成千上萬的紫斑蝶 ... 於 www.bella.tw -

#57.[溯溪]在茂林谷瀑布欣賞到美麗的山谷木勝溪

[溯溪]在茂林谷瀑布欣賞到美麗的山谷木勝溪第一百一十三溯日期:2018.04.05(四) 地點:高雄市茂林區溪流名稱:木勝溪(羅木斯溪) 天氣:晴次數:第一次 ... 於 cbg777.pixnet.net -

#58.茂林國家風景區管理處 - 博客來

中文書出版社專區茂林國家風景區管理處. ... 樂活茂林(99年8月出版/光碟). 作者:交通部觀光局茂林國家風景區管理處,數位符音工作室. 95折優惠價$190. 於 www.books.com.tw -

#59.鄉土教材_茂林鄉

壹、認識茂林. 一、鄉名的由來. 本鄉原名「多納鄉」,係日據時期日語「屯子」之譯音。「屯子」之名,實名為「屯子役」而來,此役乃因日本人統治本鄉之初,本鄉原住民 ... 於 163.28.10.78 -

#60.醞釀中的茂林部落正名運動:族群、血緣與尊嚴之戰 - Wix.com

記者黃冠蓉、黃嫊雰、羅楚瑜/採訪報導 · 台灣目前的原住民族群,總共被劃分為十六族,每一個族群都有著自己的文化、特色。 · 茂林部落,有著美麗的紫斑蝶國家風景公園,也是 ... 於 sfen0815.wixsite.com -

#61.三黑傳奇---茂林

關於茂林風景轄區,一句口訣─ 「一屋、二泉、三山、四世(世界級的紫斑蝶)、五谷」,便能把整個茂林區的風景區完整地介紹完畢。 於 sites.google.com -

#62.茂林區 - 高雄市區監理所

幸福小黃-茂林區. 項目, 內容. 路線名稱, 多納-旗山轉運站, 多納-屏東客運. 路線編號, T510, T511. 行駛路線, 自多納里辦公處經茂林區公所、茂林風景區、美濃客運 ... 於 khcmv.thb.gov.tw -

#63.高雄市茂林區851 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢高雄市茂林區851 郵遞區號(五碼,3+2碼), 高雄市茂林區. 於 zip5.5432.tw -

#64.茂林谷, 開放時間全天

茂林谷 於景點- 觀光資訊資料庫資料集。名稱:茂林谷,開放時間:全天,電話:886-7-6871234,地址:高雄市茂林里東側之濁口溪與支流木勝溪之交會處. 於 data.zhupiter.com -

#65.交通部觀光局茂林國家風景區管理處- PChome線上購物

心旅奇境遊茂林. 作者: 交通部觀光局茂林國家風景區管理處; 出版社: 交通部觀光局茂林國家風景區管理處; 出版日期: 2013/04/01. 網路價 $ 180. 加入追蹤 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#66.茂林-KY(4935)董監持股:董事改選、大股東列表 - 散戶鬥嘴鼓

茂林 -KY(4935)董監持股明細資料:大股東列表與持股遞減遞增圖分析。 於 poorstock.com -

#67.Foto de Maolin: 超美的茂林谷瀑布,全長4公里,步道大部分是 ...

Imagen de Maolin, Kaohsiung: 超美的茂林谷瀑布,全長4公里,步道大部分是木棧道,也有幾小段是原始步道,整個不算難走!瀑布深潭顏色超美!值得一遊! 於 www.tripadvisor.co -

#68.茂林郵局 - 中華郵政全球資訊網

局號 007129-2; 局名 茂林郵局(屏東29支); 郵務局號 900029; 成立日期 民國61年9月1日; 電話 郵務: (07)680-1156 儲匯:(07)680-1156; 傳真 郵務: (07)680-1354 儲 ... 於 www.post.gov.tw -

#69.高雄一日遊|茂林谷瀑布!羅木斯步道!清澈見底的溪瀑吊橋!

交通資訊:縣道高132線5.5km處。從茂林往萬山方向直走,到茂林消防隊前,再走右岔路下坡即可到達茂林谷。 於 damon624.pixnet.net -

#70.溪谷吊橋玩轉茂林!一日漫遊小鎮超有趣| 景點家 - LINE TODAY

茂林 位於高雄市東北半葉的東南端,境內多山,森林資源豐富,擁有國家級的茂林國家風景區,更是原住民自治區,充滿豐富的芬多精及濃厚的原住民文化,這個 ... 於 today.line.me -

#71.【高雄茂林】羅木斯溪登山步道~清澈見底的溪瀑!一探山豬 ...

茂林谷 的原名為羅木斯,魯凱語意為美麗的山谷,羅木斯步道全長1.2公里,沿途會經過兩座吊橋及一座小拱橋,上上下下路徑沿著溪流而行,大約一個小時便 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#72.【高雄Kaohsiung】茂林谷羅木斯步道探訪寶石綠瀑布秘境芬多 ...

高雄茂林風景區位於深山之中,山林幽美,沿著羅木斯登山步道可以探訪瀑布秘境羅木斯登山步道全長來回4公里,來回大約1~2個小時說難不難, ... 於 loveviaggio.com -

#73.052619茂林國泰99購01 - 價量走勢圖- 線型走勢- 個股資訊 - 股市

茂林 國泰99購01(052619)個股即時資訊- 成交價: --, 漲跌: -- 於 pchome.megatime.com.tw -

#74.情侶新春驚魂!訪茂林谷瀑布迷路困峭壁被吊掛救出

高雄市茂林區今天(12日)發生民眾在山區迷失的驚險場景!一對情侶想去茂林谷瀑布,但進入時不是走一般遊客走的羅木斯步道,而是靠著Google導航從得恩 ... 於 news.ltn.com.tw -

#75.茂林風景區、小長城步道,郊外踏青好高興 - 小兔小安*旅遊札記

高雄戶外小兔小安推薦玩茂林景點,安排茂林風景區,茂林一日遊輕鬆玩,最熱門是小長城步道跟情人谷吊橋!還有最夯必訪的龍頭山遊憩區賞景, ... 於 bunnyann.com -

#76.茂林谷瀑布 - WeTrip

茂林谷 瀑布位於高雄縣茂林區,它是一個非常安全好走的步道,來回大約2.3公里。到達瀑布觀景台後可以往下走到瀑布,旁邊有拉繩可以用。 於 www.wetrip.com.tw -

#77.茂林國家風景區- 维基百科,自由的百科全书

茂林 也有著著名的紫斑蝶遷徙。 濁口溪環流丘(龍頭山). 1991年11月底台灣省旅遊局正式成立茂 ... 於 zh.wikipedia.org -

#78.【高雄.旅遊.景點】茂林谷簡介

茂林谷. 高雄市政府水利局自即日(6月4日)起至9月1日止,進行茂林區木勝溪護岸工程,茂林谷暫時封閉,造成遊客不便,敬請見諒。區位:位於茂林里東側之濁口溪與支流木 ... 於 taiwan.play.tours -

#79.(高雄茂林) 走羅木斯溪步道茂林谷瀑布戲水避暑 - Ming 玩樂去

茂林谷 位於茂林區中段,為濁口溪的一處支流。茂林谷魯凱語「羅木斯」(Lumusu),意為美麗的山谷。為濁口溪支流木勝溪的上游,由於地處峽谷內, ... 於 m66561.pixnet.net -

#80.茂林區民代表會歡迎您的蒞臨

高雄市茂林區民代表會© 版權所有 地址:高雄市茂林區茂林里茂林巷12號聯絡電話:07-680-1628 傳真號碼:07-680-1092 服務時間: 星期一至星期五AM:8:00 ~ PM:05:00. 於 mdrc.gov.tw -

#81.茂林谷飲食店 - 台灣公司網

茂林谷 飲食店,統編:18023363,地址:高雄市茂林區茂林里茂林巷95號. 於 www.twincn.com -

#82.高雄茂林一日遊玩水的季節又來到

夏日到,玩水的季節到了來去茂林一日遊新威大橋橋樑採紫斑蝶造型外傾式鋼拱設計結構,遠看宛如一隻大蝴蝶停靠在溪床上車開在橋上,這隻紫蝶又宛如飛向 ... 於 su327396.pixnet.net -

#83.茂林谷 - 茂林國家風景區

位於茂林村東側的濁口溪與支流木勝溪交會處,原名「羅木斯〈Lumusu〉」魯凱族語意為「美麗的山谷」,茂林部落曾與多納部落一同對抗日軍,為了表達 ... 於 www.maolin-nsa.gov.tw -

#84.茂林[台灣省高雄縣風景區] - 中文百科知識

台灣茂林 茂林“國家”風景區為典型的亞熱帶及溫帶雨林型氣候,植物生態發達,又有中央山脈的地理屏障與余脈的縱橫交錯,使背風的山谷成為了熱帶蝶種極佳的越冬棲地, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#85.茂林國家風景區- 高雄 - 旅遊王

茂林 國家風景區位於高雄市茂林區轄內,地處高雄市東南方山區,跨高屏山麓桃源、六龜、茂林、三地門、瑪家、霧台等高屏地區6個鄉鎮;茂林國家風景區內由於地形明顯, ... 於 www.travelking.com.tw -

#86.【高雄茂林一日遊】羅木斯溪步道/姿沙里沙里步道/紫斑蝶/烏 ...

位置: 高雄市茂林區茂林谷風景區境內。 沿著高132線一直往山區走,在指標約3公里過後會看到消防隊,沿指標岔路右轉下山, ... 於 travel.yam.com -

#87.曾議長率議員考察茂林區觀光產業發展 - 高雄市議會

(高雄訊)議長曾麗燕今(8)日率隊進行「振興茂林觀光產業」考察行程,會勘布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高吊橋等地景地標,曾議長要求市府觀光局、原民會攜手 ... 於 www.kcc.gov.tw -

#88.【高雄景點】茂林風景區一日遊-小長城、多納高吊橋與多納部落

茂林 風景區位於高雄市與屏東縣的交界處,屬於中央山脈的南麓,海拔從230~2700公尺不等。2001年政府成立了茂林國家風景區,將茂林區與高雄桃源區、六龜區,屏東三地門 ... 於 joshuaworldtravel.com -

#89.爬茂林多納山谷38歲男卡瀑布岩壁亡 - 華視新聞網

高雄市茂林區多納山谷14號晚間傳出登山意外,一名38歲的男子攀岩時卡在瀑布,高掛在岩壁上無法動彈,同行的夥伴連夜下山到訊號良好的地點報案。 於 news.cts.com.tw -

#90.茂林谷 - 高雄旅遊網

茂林谷 位於茂林里東側之濁口溪與支流木勝溪之交會處,原名「羅木斯」,魯凱族語意為「美麗的山谷」,在羅木斯吊橋東北側河域寬廣的濁口溪溪谷中,可見泓深邃甚藍的秀麗 ... 於 khh.travel -

#91.高雄~茂林情人谷瀑布與彩虹瀑布 - 阿凡端 私房景點- 痞客邦

高雄~茂林情人谷位於高132線2.5km處。茂林里南面之濁口溪河畔,魯凱族語為「吐拔魯」,溪流清澈平緩,河床乾涸平坦,沙子細柔,是旅遊休閒的好地方。夏季的情人谷瀑布 ... 於 koeiman.pixnet.net -

#92.19歲男茂林瀑布溺斃曝原住民禁地傳說…吃醋女人推她… | 社會

高雄茂林區茂林公園的茂林瀑布,在昨天下午14時59分,傳出1人溺水,民眾目擊後趕緊報案,消分隊茂林分隊出動3車1艇6人前往搶救中,溺水的地點在茂林谷 ... 於 www.setn.com -

#93.Fun心遊茂林(茂林國家風景區) - Home | Facebook

茂林 國家風景區擁有極佳之縱谷景緻,特殊之地質環境,天賦之溫泉資源,多樣的人文文化,豐富的動植物生態及適合冒險刺激之戶外活動場地,也是紫斑蝶環境教育中心的 ... 於 www.facebook.com -

#94.原」夢茂林,蛻變展翅《解答 - 永無止盡的學習路

Q, 下列哪個茂林景點在魯凱族語為「美麗的山谷〈Lumusu〉」意思? 龍頭山. 情人谷. 蛇頭山. v, 茂林谷. Q, 關於龍頭山的敘述何者錯誤? 可稱老鷹谷. 於 roddayeye.pixnet.net -

#95.認識原住民族- 部落介紹

茂林 谷原名為「羅木斯」,魯凱族語為「美麗的山谷」之意。在濁口溪與支流木勝溪交會形成瀑布與藍水潭,循著木勝溪往上流步行約60分鐘,可到茂林瀑布,茂林谷瀑布蓬勃壯麗, ... 於 www.tipp.org.tw -

#96.高雄茂林 遊【羅木斯溪登山步道】尋夢幻藍綠色茂林谷瀑布。

「羅木斯溪登山步道」全程約4公里,最高海拔約385公尺,沿途順著木勝溪往上流步行約60分鐘,可達夢幻藍綠色茂林谷瀑布。現在就跟著我的攝影眼Let's go~ 原文網址: ... 於 keavyi7tao.pixnet.net -

#97.親子健行戲水好去處- 羅木斯溪登山步道(茂林谷瀑布)

自從看了IRIS的羅木斯溪遊記後,就一直很想去,而且一日來回,不用過夜更方便挑了一個星期天,約了建宇與IRIS二家人,一起去走訪羅木斯溪步道(茂林谷) ... 於 newbetty.cc -

#98.高雄/茂林必遊步道觀瀑健行多納部落聽導覽與部落風味午餐+ ...

午後時光探索瀑布秘境,樂活健行羅木斯溪登山步道,在這座涼爽而美麗的山谷中盡情吸取清晰自然的山林空氣,而步道終點正是絕美靜謐的茂林谷瀑布,飛瀑宛如 ... 於 udn.com