莫斯科俄文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘于真,陳秀伶寫的 納粹粉碎者華西列夫斯基:一生與國家共進退,一戰嶄露頭角,二戰大放光芒,瓦解希特勒的稱霸之夢 和劉仲敬的 逆轉的文明史:羅斯大地──成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得的俄羅斯演化史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自崧燁文化 和八旗文化所出版 。

中國文化大學 俄國語文學研究所 舒麗嘉所指導 任家俊的 在新聞政論體中對表達數量多與少評定方法之研究 (2000),提出莫斯科俄文關鍵因素是什麼,來自於新聞政論體、評定。

而第二篇論文中國文化大學 俄國語文學研究所 謝麗薇所指導 袁佳麗的 俄語中具"人我互動關係"之形容詞詞義研析 (1999),提出因為有 詞彙、語義、義素、語義限定、詞彙語義群、詞彙的層級關係、成分分析、相對分析的重點而找出了 莫斯科俄文的解答。

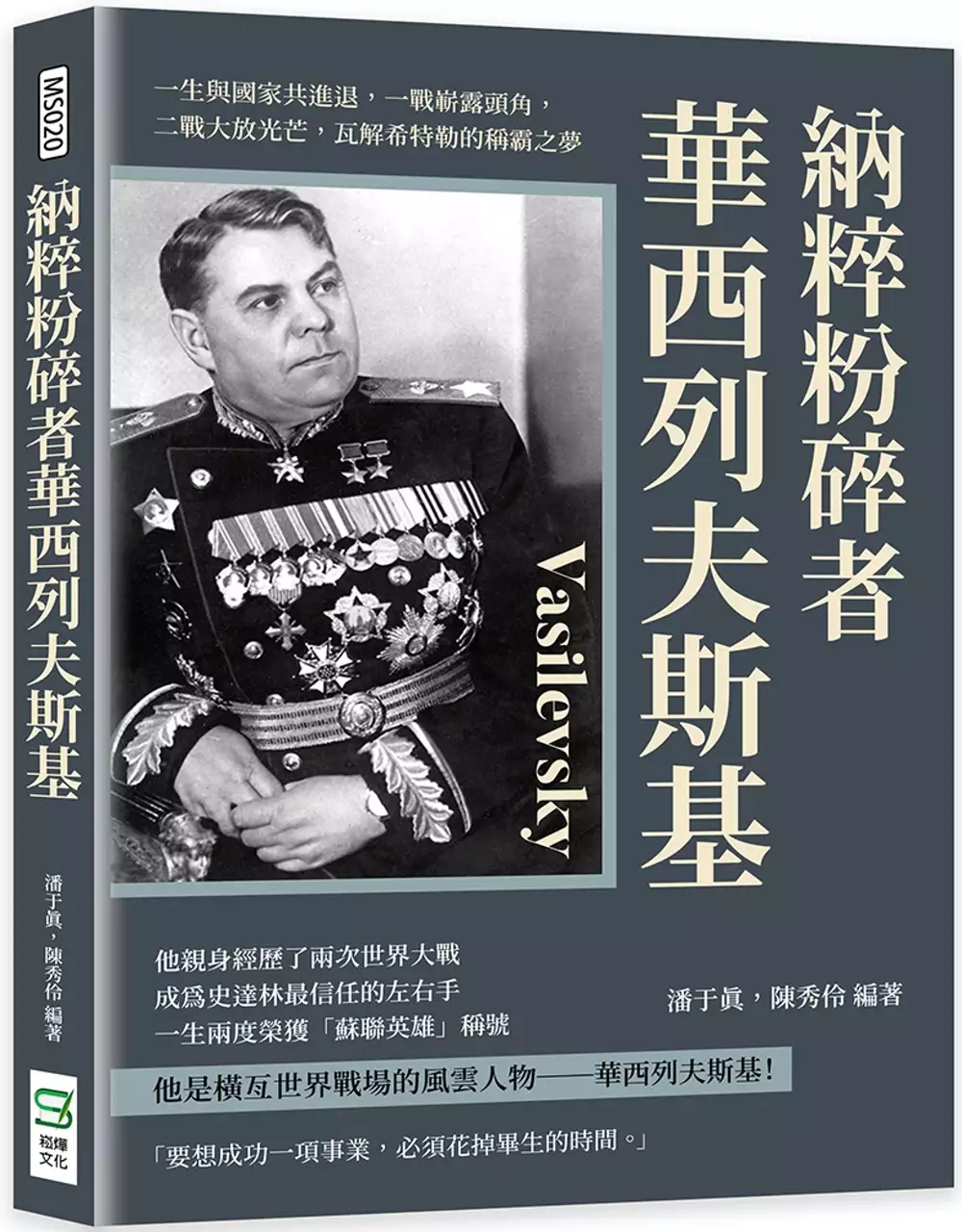

納粹粉碎者華西列夫斯基:一生與國家共進退,一戰嶄露頭角,二戰大放光芒,瓦解希特勒的稱霸之夢

為了解決莫斯科俄文 的問題,作者潘于真,陳秀伶 這樣論述:

「要想成功一項事業,必須花掉畢生的時間。」 他親身經歷了兩次世界大戰 成為史達林最信任的左右手 一生兩度榮獲「蘇聯英雄」稱號 他是橫亙世界戰場的風雲人物──華西列夫斯基! ▎英雄不畏少年難,出身貧寒偏不服輸 ──少年磨難產生的結果有兩種:一是包袱,二是財富 華西列夫斯基出生在一片貧瘠土地上,依靠原始的農業耕種來維持生活,小時候的他想著成為一位農夫,但命運將他推上截然不同的道路,西元1914年第一次世界大戰爆發,一股愛國的熱情激勵著他從軍,從此,他一生便與國家共榮辱、齊奮進。 ▎初涉軍旅展勇識,奔赴前線我第一 ──努力學習是一輩子的事,

軍人的勝利只源於不斷學習 西元1915年6月,華西列夫斯基被派到預備營中,長官招募願意赴往前線任連長的軍人,但滿營是剛從軍校畢業的人,只有華西列夫斯基毛遂自薦,在擔任連長期間,深得下屬信任,而後轉任為第一連連長。他的訓練成果、軍事紀律和戰鬥力,都是團內最優秀的連隊之一。 ▎二戰的關鍵轉折,鏖戰史達林格勒會戰 ──驚慌害怕對軍人來說沒必要,只要必勝的信心就夠 西元1942年7月17日,蘇德雙方在史達林格勒遠近地展開了激烈的會戰,華西列夫斯基被任命為最高統帥部代表,前往史達林格勒協助指揮戰事,多次親赴前線協調軍事行動,在德軍的威脅下計劃坦克反突擊,打亂敵軍的行動,也粉碎

了希特勒奪取蘇聯稱霸世界的野心。 ▎最後的遠東戰役,榮膺蘇聯英雄 ──你是正確的,就勇往直前 西元1945年7月最高統帥部任命華西列夫斯基為遠東蘇軍總司令,指揮蘇聯遠東軍在4,000多公里戰線上突入中國東北,向日本關東軍發起全線總攻擊,粉碎日本主力軍,加速了二戰日本的投降,也讓華西列夫斯基獲得「蘇聯英雄」稱號。 名言摘錄 ◎良好的開端等於成功的一半。 ◎一個不注意小事情的人,永遠不會成就大事業。 ◎事業的成功沒有止境,它是一場無終點的追求。 ◎一個成功者所知道的,除了勤奮,便是謙遜。 本書特色 本書將詳細為讀者介紹蘇聯將軍華西列夫斯基的

一生。身為史達林最信任的下屬,他以優秀的軍事才能制定了蘇軍戰略和重大戰役計畫,其先後擔任紅軍總參謀長、武裝力量部長、國防部監察組總監等職位,是蘇聯重要的軍事家。

莫斯科俄文進入發燒排行的影片

俄羅斯首都莫斯科的地鐵最近推出臉部辨識支付系統Face Pay,註冊過資料的乘客不必買票、也不用刷電子票證,只要靠一張臉、就可以過閘門,連口罩都不用脫。但是有民眾擔心、這可能又是另一個國家用來擴大監控、打壓異己的工具。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/546864

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

在新聞政論體中對表達數量多與少評定方法之研究

為了解決莫斯科俄文 的問題,作者任家俊 這樣論述:

摘要 科技的進步造就了知識及生活中訊息的傳遞快速,而「報章雜誌」這樣普及又迅速的傳播工具就在社群生活中被如此廣泛的運用了。它不僅只是單純地傳遞許許多多與我們有關的資訊而已,更表現出了每一個國家或民族文化上的獨特性。但報章雜誌畢竟是書寫在紙上的,許多作者意欲表達的「弦外之音」,是無法用語調或肢體語言來與讀者產生共鳴。唯一的方法就是利用人與人之間對某些特定陳述方式的「共識」─或稱之為「默契」來達到傳遞這些暗示性訊息的目標。在這裡產生了一個嚴重的問題:在我們閱讀國外的報章雜誌,由於國情的不同會導致我們不了解作者想要表達的,抑或是對作者意欲表達的理解錯誤。

本論文所致力研究的是:在新聞政論體(報章雜誌)中對表達數量多與少的評定方法。數量可藉由不同的文法或是詞彙上的方式,將其特性在語言中表現出來。例如:名詞的單數型或複數形、數詞、形容詞及副詞的比較級(以上屬文法上的方式)、數名詞、數代詞、不同測量單位的名稱(詞彙上的方式),另一方面,數量特性也可用精準的數學及測量學方式或「評價」方式為中介表現出來。這種數量「評價」方式就是論文研究的主題。 在新聞政論體中,這樣的數量評定法大部分是使用暗示性的手法去完成的。因為隨著蘇聯的解體,政治生態的轉變,新聞政論體已不再是為了達到宣傳手段,其最重要的功能是客觀的表現事實,也

就是訊息的傳遞。但若作者希望帶給讀者一些情緒上的影響,他們只能使用一些隱性的方法來暗示讀者(若非如此,就無法達成客觀地報導事實)。所以我們特別將注意力集中在所謂的「暗示性數量評定法」。 我們首先蒐集了1997—1999年間的多種報紙及雜誌。例如「消息報」、「今日報」、「證據與事實」、「火花報」、「結論報」等。接下來找尋並研讀一些相關的學術研究,主要的內容是有關「語用學」、「實用修辭學」、「文本」的理論等。找尋在上述之報章雜誌中與暗示數量多寡評定法有關的例子並加以分類。最後論述這些數量評定法並表示出它們的意義及功用。 本論文分為前言、兩個主要的章節、結論及

參考書目五大部分。在前言中說明論文的研究方向、研究目的、資料來源及論文架構,並包括了從實用修辭學的觀點討論新聞政論體的概念。在此一論述中亦指出新聞政論體在語言結構上最重要的特徵:具情緒性影響功能的語言方式與標準的語言方式彼此之間緊密地交互作用。也就是說在新聞政論體中,一方面可表現出作者意欲給予讀者的影響(具情緒性影響功能的語言方式),另一方面亦可表現出當時的社會狀態(標準的語言方式),使讀者更易於了解。 在第一個章節中,首先談到語用學的意義與研究範疇。其次是術語「文本」、「潛台詞」、「前後文」、「順帶一提」所代表的意義。最後說明在新聞政論體中擁有哪幾種所謂的「評價」,隨即特

別將數量多寡的評定方式專門提出來作討論。這裡談到的評定方式是伴隨著「數目字」而存在的詞彙。它們通常位在數詞之前,一方面表達數量,同時並表達這樣的數量具有「較多」或「較少」的意義。這些詞彙在字典中有的是具有表現數量意義的,有的是表現性質意義的,但在第一章節中我們把它們歸屬於同一種評定方式。 在第二個章節中,我們談到一些在語言結構中具有評定多寡功能的方法。分為以下五種:(一)運用其他的語言部分來替代數詞或數代詞。主要是用名詞、形容詞及副詞。(二)利用可表現出數的性質之名詞的複數形(三)計算或測量單位的代換(四)記載數目的方法:字母、阿拉伯數字或是混合。(五)悖離在句子中字的原始

位置,也就是被計算的名詞在數字之前,或是述題在主題之前。與第一個章節所提到的方法不同,這五種方法本身即具有「數」的性質,而非第一個章節所提到的必須與數詞連結使用。 結論部分是對後蘇聯時代的新聞政論體之功用提出論述。後蘇聯時代的新聞政論體主要功用是客觀地傳遞訊息,而作者的評價只能運用暗示性的、隱性的方式表現在文本中。但這樣的情形對學習俄文的外籍學生造成了嚴重的問題。他們可能因此而不了解在文本中的「言外之意」,或是對這些「言外之意」產生錯誤的理解。本論文中所提出的表達數量多與少評定之方法,對於外籍學生(特別是台灣學生)理解作者的「絃外之音」有一定的幫助。 尋

找例子的過程中,我必須從前後文,或是作者陳述的內容中去判斷這例子是表示「多」或是「少」的意義。但這樣的判斷方式,並不是從語言本身去作分析,而是從訊息本身去揣摩作者的想法。如此,常使我在判斷何種評價上犯了錯誤。本論文對我最大的意義就在於研究語文的方法及步驟。此外我也漸漸能將研究的心得運用在閱讀中文報紙上。當然,在俄文中,專門研究數量多與少的著述仍是少數,所以持續在此一主題上作研究,是未來自我期許的目標。 感謝指導老師舒麗嘉教授在我完成本論文上給予我的協助。從閱讀報章雜誌、蒐集實例一直到論文完成的漫長過程中,她耐心指導我的研究方向及步驟,並適時的提出建議,都使我獲益匪淺。特別如

上述所言,本論文的主題在俄國的專門研究著述相當不足,在這一方面指導教授更是給予莫大的協助。也要感謝所有指導過我的老師們:明驥老師、畢英賢老師、王愛末老師、陳兆麟老師、楊景珊老師、涂文慈老師等。此外也感謝二位外籍老師司妮可老師及謝麗薇老師在學頁上給予我的幫助。當然美君同學、美娟同學在課業及生活上的鼓勵扶持,亦是我能順利完成學業的動力。感謝妳們!最後更要謝謝父母的栽培及姊姊的幫助,使我能心無旁騖的完成碩士學位。希望將來能貢獻所學,有益於社會國家。 任家俊 謹誌於文化俄研所

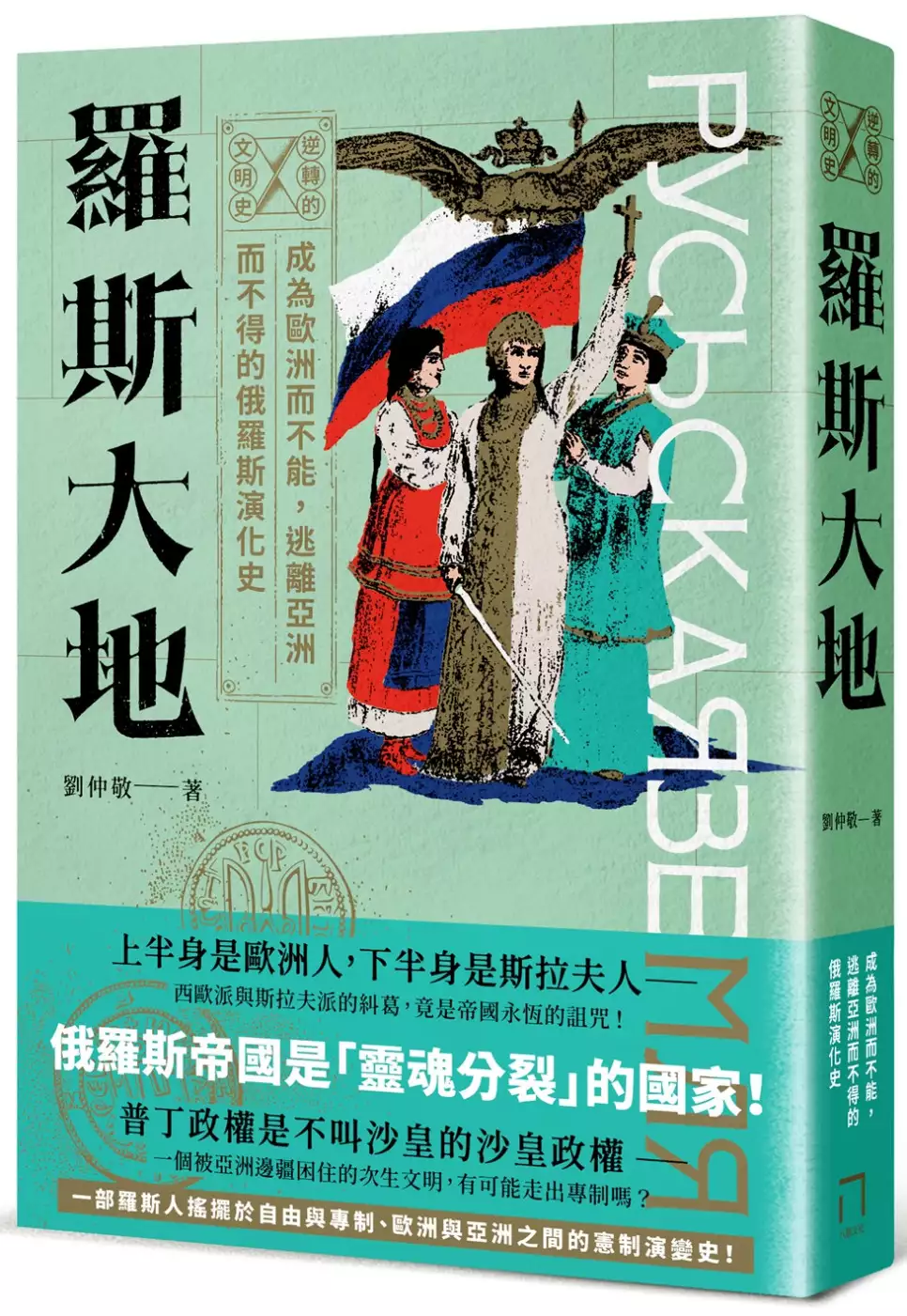

逆轉的文明史:羅斯大地──成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得的俄羅斯演化史

為了解決莫斯科俄文 的問題,作者劉仲敬 這樣論述:

俄羅斯的整部歷史, 都是孤兒俄羅斯為歐洲人充當人肉盾牌、 卻被歐洲人視為亞洲蠻夷的一部辛酸史? 俄羅斯「壞就壞在地理上」? 地理這個「殘酷無情的後母」, 是拖住俄羅斯邁向歐洲之腿的元兇, 還是促成它成為歐亞帝國的功臣? 一個在後面苦追的次生文明, 想「成為歐洲」而不能,想逃離「亞洲」而不得! 「靈魂分裂」的俄羅斯 在烏克蘭戰爭中再次凸顯出其文明困境! 一個延伸到遠東的綿延不絕的開放邊疆,既是俄羅斯成為歐亞帝國的原因,同時也是它無法融入歐洲的關鍵。巨大的邊疆、蒙古人的征服、來自拜占庭帝國的法統,使羅斯大地這塊「次生文明」,搖擺於歐洲和亞洲之間、掙扎在自由和專制之間、被不斷形成的新的

上層結構與下層結構的矛盾和衝突所撕裂。 而二○二二年二月發生、至今仍舊進行中的烏克蘭戰爭,既是專制和自由、正義和邪惡的較量,也是深層和古老的文明史力量的推動。要解釋俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯這三個羅斯國家的複雜歷史,以及它們和立陶宛、波蘭等波羅的海國家之間的文明分野,就要先回到「羅斯」這個地理概念的形成及其憲制演化的歷史。 ■俄羅斯一開始便攜帶歐洲文明的基因!而莫斯科的誕生改寫了一切! 在由俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯為主構成的「羅斯大地」上,古典羅斯的核心是烏克蘭,即從波羅的海沿著第聶伯河往南抵達黑海這條水上商業路線。今天的烏克蘭首都基輔是最古老的羅斯城邦,它的誕生是瑞典王公保護這

條商業路線的結果,可以說烏克蘭自古便攜帶歐洲文明的基因。 然而莫斯科這個邊陲小邦的誕生,打破了基輔羅斯和歐洲的聯繫!在地理上,這歸因於處在東北方向的莫斯科擁有向亞洲開放邊疆拓殖的誘惑。結果,西北方向通往波羅的海的歐洲,東北方向通往亞洲大陸的邊疆,就形成了羅斯世界政治結構中的兩種極端類型:一種是基輔和諾夫哥羅德型,由上層貴族和商人集團控制的市民議會掌握最高權力,一種是莫斯科型,由拓殖草原森林的軍役貴族所依附的大公掌握專制權力。 「諾夫哥羅德人是半個歐洲人,半個德國人,半個立陶宛人,是羅斯世界通向歐洲的紐帶;而莫斯科人是半個韃靼人,半個芬蘭人,半個穆斯林,是羅斯世界通向歐亞大草原和東方

各國的紐帶。」這兩種極端類型構成了羅斯世界的永恆母題,使它成為搖擺於歐洲和亞洲之間的靈魂分裂的國家。 ■來自蒙古和拜占庭的「亞洲元素」,既是俄羅斯強大的根本,也是它最大的詛咒? 有兩股來自亞洲的勢力深刻影響了羅斯世界之後的演變。一股來自蒙古,一股來自拜占庭帝國(東羅馬)。蒙古的征服瓦解了以基輔為主的舊羅斯世界,而莫斯科以成為蒙古代理人、又背叛蒙古的不光彩形象而崛起,成為羅斯世界的暴發戶。 這也意味著羅斯世界被分成兩半:依附於蒙古的、以莫斯科為核心的亞洲一半,以及依附於立陶宛的、以其他商業城邦自治形式為核心的歐洲一半(相當於今天斯摩棱斯克以西的半個俄羅斯和白俄羅斯、烏克蘭的絕大部

分)。 莫斯科大公伊凡三世迎娶流亡的東羅馬公主,讓莫斯科得以在政治上繼承東羅馬帝國的法統,以所謂的「第三羅馬」自居。如果它沒有繼承東羅馬的法統,那麼莫斯科公國的地位還不如立陶宛大公國,更永遠比不上跟法國和德國,然而新引入的拜占庭上層結構則使得莫斯科更加自外於歐洲。俄羅斯最大的痛苦就是永遠無法成為歐洲! ■上半身是歐洲人,下半身是斯拉夫人? 西歐派(上層)VS 斯拉夫派(下層)的糾葛與對立 作為妥協而誕生的羅曼諾夫王朝,是經過混亂、分裂後的俄羅斯重新出發、全面追求歐洲化的新時代。俄羅斯跳過波蘭,直接從西歐輸入技術和思想。從彼得大帝到凱薩琳大帝,俄羅斯上層貴族和知識分子越來越

像歐洲人;拿破崙戰爭以後,俄羅斯的國家威望和利益達到了歷史上的最高峰。 然而西歐化同時強化了沙皇的專制,聖彼得堡的歐化建立在針對俄羅斯廣袤內地的殖民之上。農奴制度的出現,意味著下層的東正教社會與上層的歐化階級再度分裂。 「十九世紀的俄國自由主義者和立憲民主黨人認的祖先是基輔羅斯,他們要把俄羅斯人變成歐洲人。沙皇本人,至少莫斯科的沙皇,認的是拜占庭,他們要做羅馬和君士坦丁堡之後的第三羅馬。而歐亞主義者認的是蒙古帝國。俄羅斯的大一統性並不來自於歐洲,甚至並不來自於拜占庭,而是來自於蒙古帝國。」 這些辯論幽靈般纏住了俄羅斯人的思考。「我到底是俄羅斯人還是歐洲人,還是兩者都是」,「俄

羅斯是既非歐洲、又非亞洲的一個單獨的世界」。這些深層疑問,通過托爾斯泰和杜斯妥也夫斯基的寫作,通過自由派和三位一體專制主義者的衝突,通過西歐派和斯拉夫派的衝突,深刻地撕裂了俄羅斯社會。 ■烏克蘭的民族發明被蘇聯凍結在一九一八年,戰爭之火能夠解凍嗎? 俄羅斯帝國晚期推行的地方自治實驗和陪審制,在憲制意義上是繼續「成為歐洲」。在為歐洲式的立憲君主制做準備的同時,也必然產生了一系列民族發明:愛沙尼亞、拉脫維亞、喬治亞、烏克蘭、白羅斯等。 但是,一戰的出現和布爾什維克的成功逆襲,以及列寧式的極權國家出現,把這些正在展開的歐洲式民族國家發明狀態一刀斬斷。蘇聯像一個巨大的冰箱一樣,把俄羅斯

帝國內的各民族凍結在一九一八年。一九九○年代蘇聯解體後,這些被凍結的民族重新回到一九一八年之前,分別產生自己的民族國家,如白俄羅斯、烏克蘭和波羅的海三國等。這是普丁政權不願承認、卻沒有辦法抗拒的歷史。 從這個角度看,烏克蘭戰爭是三十年前蘇聯解體的巨輪、碾過羅斯大地後尚未消失的歷史塵埃。而從整個羅斯世界的文明和憲制演變來看,俄羅斯入侵烏克蘭,再一次證明莫斯科成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得的歷史困境。 本書是劉仲敬關於「文明和憲制」的系列講稿之一,作者的切入角度非常獨到,避開了一般常見的傳統政治史的寫法,比如熱衷於描寫王朝的興衰、沙皇等宮廷上層政治人物的故事,而是逆轉讀者對文明的認知,

從地理、社會組織結構、憲制演化的角度解讀「羅斯大地」的歷史和政治演變。 從文明和憲制的角度看俄羅斯,它是一種次生文明,其歷史演化無法擺脫被地理牽制的宿命,而不得不變成靈魂分裂的國家。而莫斯科偏好用專制的形式,來解決其上下層階級和東西方文化的結構性矛盾,否則就會造成地理的分裂!這種模式,似乎變成了俄羅斯的宿命,成為歐洲而不能,逃離亞洲而不得,在進退維谷中維持一個橫跨歐亞的專制帝國的運作,這就是俄羅斯帝國在人類文明史中所扮演的獨特角色。

俄語中具"人我互動關係"之形容詞詞義研析

為了解決莫斯科俄文 的問題,作者袁佳麗 這樣論述:

就現階段而言,語義學毫無疑問地在語言學科上擁有中心地位。表現出語義的相同處與差異性對詳盡描寫語義是必要的。 每一個取自人類活動及日常生活的詞彙,整體來說,都可呈現出若干個語義主題,進而呈現出各種子體系的特徵。任何一種語言的字典皆可說是一連串字的組合 — 實體方面或抽象方面的字組,涵蓋了整個語言的語義範疇。 本論文可視為由語義體系中建立起一個新關係的嘗試,而此種關係乃是層級詞彙的組合,從外國人學習俄語的觀點來看,以此方式來學習詞彙有奇特殊意義。 第一, 因為非語言的行為不勝枚舉。 第二, 以“

語義限定”的方法來研究詞彙,能使其語言學習者之眼界大開。 第三, 對於以此種語言為母語的人來說,某些字的潛在意義是不需學習的,可是此於外國學習者而言卻不然。 此種研究方法不僅對研究詞彙學方面的外國學生來說有實質上的輔助,而此對“語義描述”來說是最適宜的方法。 本篇論文的目的為研究及分析俄語中具“人我互動關係”之形容詞,及其特徵。 研究課題如下: 1. 由辭書史料中挑選出我們有興趣之形容詞。 2. 分析及比較形容詞 以便確認他們每個在語義上之共同性與

特殊性。 3. 形容詞之層級理論表現出他們的系統關聯和確定其等級。 4. 定義具修辭意味的字。 5. 依據同義字字典找出同義字並將之與其他字比較。 由詳解字典及同義字字典共選出一百一十二個形容詞。 本論文是由引言、三個章節及結論所組成的。 語言學上的分析方法乃是本篇論文所採用之主要方法,包括有:觀察、描述、比較、成分分析及相對分析。 在分組中根據字之語義結構的理論可分出不同類型之語義交集 — 同義詞關係(完全及部分)、反義詞關係和部分交集

關係等等。藉由同義字字典中的解釋,我們發現即使是同義字組的形容詞,其中也有若干的差異。大多數我們所判定的同義字組並非完全相同,完全相同的同義字組是相當罕見的。