莫斯科紅場特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王家豪,羅金義寫的 普丁的俄羅斯帝國夢 和亞歷山大・謝爾蓋耶維奇・普希金的 葉甫蓋尼・奧涅金都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新銳文創 和啟明出版所出版 。

國立成功大學 藝術研究所 王雅倫所指導 楊君萍的 蘇聯前衛藝術家亞歷山大·羅欽可之攝影研究 (2017),提出莫斯科紅場特色關鍵因素是什麼,來自於亞歷山大羅欽可、蘇聯、前衛藝術、攝影、政治宣傳。

而第二篇論文國立政治大學 俄羅斯研究所 王定士所指導 陳冠宇的 俄中軍火貿易醜聞之研究—以北方造船廠與波羅的海造船廠的競標為例 (2006),提出因為有 普欽、葉里欽、俄羅斯、中國、軍售政策、軍售、俄國軍售中國、聖彼得堡幫、政策、醜聞、台灣、經濟、國家安全、國際戰略、克里姆林宮政治、美國的重點而找出了 莫斯科紅場特色的解答。

普丁的俄羅斯帝國夢

為了解決莫斯科紅場特色 的問題,作者王家豪,羅金義 這樣論述:

2022年2月俄羅斯揮軍烏克蘭,以「特別軍事行動」名義發動了二戰以來歐洲最大規模的戰事。雖然已有克里米亞與烏東戰爭作為鋪墊,面對普丁的悍然動武,世界仍然在問:為什麼?該怎麼理解?要如何應對?會往何種結局發展? ‧ 普丁將此戰比為18世紀沙皇彼得大帝稱霸波羅的海。此戰如何安置在百年來西方歷史大變的理解當中? ‧ 如果「外交是內政的延伸」是至理,那麼對烏用兵跟普丁在國內面臨的挑戰有何關係?他的威權體制真的牢不可破? ‧ 歐亞融合是俄羅斯復興的關鍵,而鷹撲烏克蘭就是普丁的首要一步。「沒有烏克蘭,俄羅斯就不再是一個歐亞帝國」的來龍去脈如何理清? ‧ 莫斯

科用「大棒」懲罰烏克蘭,同時怎樣利用「胡蘿蔔」懾服歐亞盟諸國?俄羅斯霸權的幽靈如何在歐亞地區如影隨形? ‧ 俄羅斯力圖雄霸歐亞的同時,也致力於重構世界秩序,甚或逐鹿全球。看起來手持弱牌的玩家如何善用獨特的籌碼,在國際舞台上屢次出奇制勝、堅守賽局? 本書分為六章。首兩章聚焦俄羅斯自蘇聯解體以還的政治變遷,綜觀上世紀90年代對民主化的冒進與其後的畸變,以及普丁承接大位後力保政權穩定的關鍵與波折。第三和第四章闡釋普丁的歐亞融合雄圖,包括烏克蘭危機的來龍去脈與其效應,以及歐亞經濟聯盟成員國如白羅斯、吉爾吉斯、哈薩克等國各自面臨的重大挑戰,當中包藏俄羅斯的諸般野心。第五和第六章分析普丁政權在

全球地緣政治角力的表現,審查他的「後疫情時代」世界觀與外交策略,以及發展全球影響力的舉措與得失。 本書大量參考俄方的學術論文、智庫研究報告和新聞評論,有力地呈現坊間輿論中比較單薄的俄方觀點,從歷史文化脈絡細訴俄羅斯帝國夢和烏克蘭危機的底蘊。 本書特色 除西方觀點外,同步參考第一手的俄文學術論文、智庫研究報告和新聞評論,在政治宣傳以外,從歷史文化的脈絡呈現俄羅斯逐鹿全球的野心、普丁的俄羅斯帝國夢和烏克蘭危機的底藴! 各界推薦人 王耀宗(香港嶺南大學前協理副校長、政治系前系主任) 何燿光(義守大學通識教育中心教授)

蘇聯前衛藝術家亞歷山大·羅欽可之攝影研究

為了解決莫斯科紅場特色 的問題,作者楊君萍 這樣論述:

亞歷山大·羅欽可(1891─1956)是蘇聯前衛藝術家,也是一位全能藝術家,為俄國十月革命後的重要前衛人物。蘇達可夫(Grigory Shudakov)這麼形容他──「蘇維埃的攝影先驅」。羅欽可早期以繪畫和平面設計為主,後來轉至攝影到攝影創作,他的攝影作品反映社會現實,在形式上尋求創新,經常用「羅欽可角度」,為觀賞者帶來震撼。羅欽可的鏡頭對準時代肖像、城市風貌及科技景觀,呈現其對國家的另一種視角,也令後人對二十世紀上半葉的蘇聯留下深刻印象。因此羅欽可的攝影表現對當時藝術創作環境是一種新突破。另外在國內尚未有羅欽可的攝影藝術創作發展相關研究,因此引起筆者想要更進一步研究的動機。本論文以探討羅欽

可的攝影作品風格與發展為主軸,由藝術家的創作脈絡,深入探討在時代背景下的攝影發展,從拼貼蒙太奇到攝影創作的作品,再藉由這些攝影作品當中,探討他的創作後期的藝術影響及政治宣傳的意義。最後,筆者期許透過本研究,能由羅欽可在蘇聯藝術革命過程中的創作,分析他在攝影作品中的個人特色與題材論述與對整個二十世紀蘇聯前衛藝術的影響。

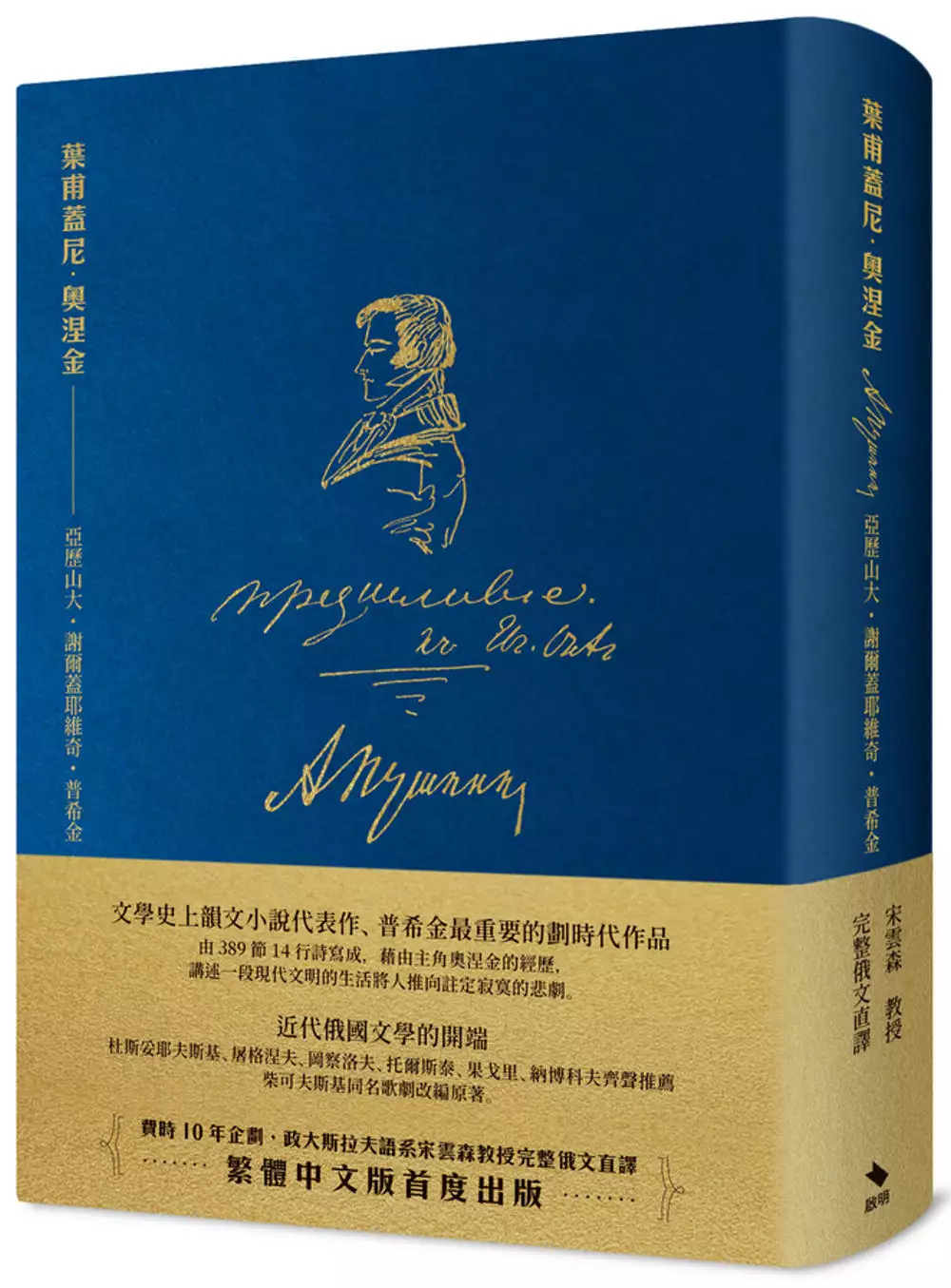

葉甫蓋尼・奧涅金

為了解決莫斯科紅場特色 的問題,作者亞歷山大・謝爾蓋耶維奇・普希金 這樣論述:

文學史上韻文小說代表作、普希金最重要的劃時代作品, 由389節14行詩寫成,藉由主角奧涅金的經歷, 講述一段現代文明的生活將人推向註定寂寞的悲劇。 近代俄國文學的開端,杜斯妥耶夫斯基、屠格涅夫、 岡察洛夫、托爾斯泰、果戈里、納博科夫齊聲推薦, 柴可夫斯基同名歌劇改編原著。 費時10年企劃,政大斯拉夫語系宋雲森教授完整俄文直譯,繁體中文版首度出版。 葉甫蓋尼・奧涅金是一名一八二〇年代居住在俄羅斯聖彼得堡的貴族青年,他飽讀詩書,卻心情鬱悶,終日只在派對與劇場之間流連。某天在他一名有錢的伯父過世以後,奧涅金繼承了伯父在鄉下的廣大家產,也因此搬

到了鄉下來生活。 在他鄉下的新居所,奧涅金與住在附近的年輕詩人連斯基成為了好友。在連斯基的介紹下,奧涅金結識了連斯基的未婚妻奧麗佳,也在聚會中見到了奧麗佳的姊姊達吉雅娜。與開朗活潑的奧麗佳相反,安靜文雅的達吉雅娜有著一顆浪漫的心靈,她在與奧涅金的初次會面以後便深深愛上了他。經過數個輾轉反側的夜晚,達吉雅娜鼓起勇氣提筆寫信向奧涅金表白心意,卻始終沒有得到回應;後來兩人意外見面,奧涅金主動向達吉雅娜的愛意道謝,卻表示自己的性格並不適合投入婚姻,若兩人交往,達吉雅娜遲早要受傷,並在最後冷酷地告誡達吉雅娜為了好好保護自己,她應該學習控制自己的情感。 儘管不情願,但在連斯基的盛情邀約並保證這

只會是個小型的家庭聚會之下,奧涅金和連斯基一起參加了達吉雅娜的命名日聚會;沒想到現場根本是個大型宴會,奧涅金感覺人人都在八卦耳語他和達吉雅娜之間的事。心懷不滿的奧涅金為了報復連斯基,便在宴會上勾搭奧麗佳。單純誠懇的連斯基目睹此情境後悲痛不已,便向奧涅金下了戰帖,相約進行決鬥。在決鬥中,奧涅金槍殺了連斯基。事已至此,奧涅金離開了鄉下,不無悔恨地告別了這個時期的生活。沉浸在失去奧涅金與連斯基的傷痛之中的達吉雅娜,則在母親的勸說下,為了覓得更好的夫家而搬往莫斯科。 數年過去了,此時人在聖彼得堡的奧涅金出席了一場社交名流齊聚的大型宴會。席上,所有人的目光焦點都放在一位美麗的將軍夫人身上,奧涅金也

不例外。一湊近,他驚訝地發現將軍夫人竟然正是當年曾向他示愛的達吉雅娜;如今她舉止得宜,氣度大方,令奧涅金感到不勝唏噓,並且下定決心要贏回她的芳心。在寄出好幾封沒有回音的情書以後,奧涅金闖進將軍官邸,總算見到了正捧信垂淚的達吉雅娜。兩人回憶了當初的時光,但達吉雅娜最終表示她將忠於自己的丈夫,拒絕了奧涅金,不再讓他有傷害她的機會,留下跪倒在地、悔不當初的奧涅金獨自哀傷。 本書特色 成為格律典範的韻文體裁 出版於一八三〇年的《葉甫蓋尼・奧涅金》是一部韻文體的小說,全書由總共三百八十九首的十四行詩所組成。在俄文原版中,所有十四行詩都遵守著一組固定的押韻格律,這套格律也以「奧涅金詩節」、「普

希金十四行詩」之名成為經典流傳。 「俄國生活的百科全書」 普希金在《葉甫蓋尼・奧涅金》之中全景式地展示了當時俄國社會的面貌,因此本書被稱為是「俄國生活的百科全書」。普希金也透過此作品提出了許多當時代的社會問題,例如專制制度、貴族與民眾的生活隔閡、道路問題、農民稅賦問題等等,並在此故事中塑造出幾個具有高度概括意義的角色形象,包括出身上流卻終日遊手好閒的「多餘人物」奧涅金,以及外表冷漠、內心卻純真而熱情的「俄羅斯靈魂」達吉雅娜等等。這些問題的提出和文學形象的產生,大大推動了俄國社會思想的前進,間接喚醒人民並促成了俄國解放運動的發展。 將於歷史留名的傳世譯本 由於《葉甫蓋尼・奧涅

金》在詩文韻律及內容描寫上皆具有高度價值,因此在轉譯上的難度相當高,也引發了不少翻譯選擇上的爭論。例如在英語世界,即有致力於保留原文韻律的Walter W. Arndt譯本,以及強烈批判Walter W. Arndt、認為不應該為了保留韻律而犧牲文字內容的納博科夫譯本。這次由宋雲森教授翻譯的繁體中文版,在能夠流暢閱讀的前提下完整呈現普希金原著內容,在意義精準之餘盡可能加上韻律搭配,宋教授並憑藉著他對俄國歷史文化及作者普希金的多年研究撰寫了上百條的補充注釋,絕對是一部前所未見、將於歷史留名的傑出譯文版本。 無數經典改編的正宗原點 除了文字轉譯,《葉甫蓋尼・奧涅金》也被廣泛改編為各式各樣

的藝術作品,無論是電影、音樂劇、歌劇、舞台劇等。其中必須一提的,是俄羅斯劇作家柴可夫斯基在一八七九年將《葉甫蓋尼・奧涅金》改編成了一齣三幕歌劇,並大獲成功,是至今被演出過最多次的歌劇之一,成為世界知名的經典。事實上,大多數人或許都是藉由這齣歌劇而認識到《葉甫蓋尼・奧涅金》的。 量身打造的書籍設計 《葉甫蓋尼・奧涅金》繁體中文版以 12.8 x 18.8 公分精裝的形式呈現,版面是一頁一節完整的十四行詩,詩句內文與譯者注釋在頁面上下並行,方便讀者對照閱讀,並利用兩種特別色印刷,讓搭配上韻律結構的行數標記、作者原注和譯者注釋,都一目瞭然。另外,繁體中文版特別收錄了作者普希金本人於手稿上繪

製的十張插畫,按照當初手稿內容中的位置呈現,供讀者一窺普希金創作時思路流轉的歷程。

俄中軍火貿易醜聞之研究—以北方造船廠與波羅的海造船廠的競標為例

為了解決莫斯科紅場特色 的問題,作者陳冠宇 這樣論述:

本文將以北方造船廠與波羅的海造船廠競標軍售中國「現代級」驅逐艦訂單之個案為例,透過國家安全研究途徑、國際戰略研究途徑以及決策研究途徑 ,檢視俄羅斯軍售中國政策之形成,從而探討俄羅斯軍售政策在普欽鞏固政權過程中之角色,並研析該項發展對台海安全之意涵,研究1991年至2006年期間俄羅斯軍售中國政策,並且探討其對亞太暨台海安全之衝擊,本文將闡釋從政治、經濟以及戰略層面,探討1991年至2006年期間俄羅斯對中國軍售的內外在驅動因素,及其對亞太和台海安全之衝擊。本文認為,俄羅斯對中國軍售政策,乃是普欽鞏固權力過程之重要一環,2000年普欽上台後,俄羅斯葉里欽幫與聖彼得堡幫互相角力,競逐政經資源,以

本案為例,波羅的海造船廠之最後勝出,乃是俄羅斯軍售中國政策形成之主導權從葉里欽幫 (經濟優先派/葉里欽人馬/莫斯科幫:卡西亞諾夫˙佛洛申派) 轉移到聖彼得堡幫 (國安優先派/普欽人馬/聖彼得堡幫) 手中之必然結果,因此,俄羅斯對中國軍售政策之形成,顯然有其政經與安全之考量,而其政商互動關係則為政策形成之關鍵,至於該項政策之形成與執行過程,則往往產生派系之間爭奪資源交換利益之重大弊端;而該項政策之執行結果,勢將影響亞太地區之區域安全;從而,勢將影響台海安全之均衡情勢,因此俄羅斯對中國軍售政策之形成乃是由於克里姆林宮政治勢力在內外在環境環節關聯下互動形塑而成的。上述假設命題衍生出來下列邏輯相關的

子命題:(一) 俄羅斯對中國軍售政策之形成與執行過程,則往往產生派系之間爭奪資源交換利益之重大弊端。在軍售中國訂單的決策過程 (Decision-Making Process) 中,波羅的海造船廠(Baltiisky Zavod shipyard;Балтийский завод) 之最後勝出,乃是俄羅斯軍售中國政策形成之主導權從葉里欽幫轉移到聖彼得堡幫手中之必然結果。(二) 軍售弊案中的派系與兩個造船廠之間政商互動關係則為俄羅斯對中國軍售政策形成之關鍵。(三) 俄國軍售中國訂單的俄國決策階層在決策考量上及俄羅斯對中國軍售政策之形成,顯然有其政經與安全之考量,2000至2004年期間,

俄羅斯對中國軍售的政策,主要是受到俄羅斯國內政治互動,經濟發展考量,以及戰略三角互動等內外在因素的驅動,俄羅斯對中國軍售政策,乃是普欽鞏固權力過程 (Consolidating Power Process) 之重要一環。(四) 俄羅斯對中國軍售政策之執行結果,勢將影響亞太地區之區域安全;從而,勢將影響台海安全之均衡情勢。