菊亞司斗六的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金子展也寫的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查 和凌宗魁的 紙上明治村(二冊套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站菊亞新北泰山創始店-汽車玻璃修補/玻璃刮傷修復-官網- Home也說明:汽車前擋玻璃拋光-汽車玻璃修補.獨家汽車玻璃刮乾式拋光工法去除任何玻璃刮傷.各種汽車前擋風玻璃裂痕修補.新北泰山區楓江路16巷25號.電:0936326283.

這兩本書分別來自野人 和遠足文化所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出菊亞司斗六關鍵因素是什麼,來自於口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁。

而第二篇論文元智大學 應用外語學系 吳翠華所指導 鄭如芳的 臺灣日治時期的文化殖民 —以「臺灣日治時期的流行歌曲」為中心 (2021),提出因為有 臺灣流行歌曲、臺語流行歌曲、日治時期、文化殖民的重點而找出了 菊亞司斗六的解答。

最後網站玻璃修補劑ptt iRainbow - Guvxn則補充:菊亞司 汽車玻璃修復-斗六服務中心– Home 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 1,674 likes · 4 talking about this · 95 were here. 世界級技師認證汽車玻璃破損修補, ...

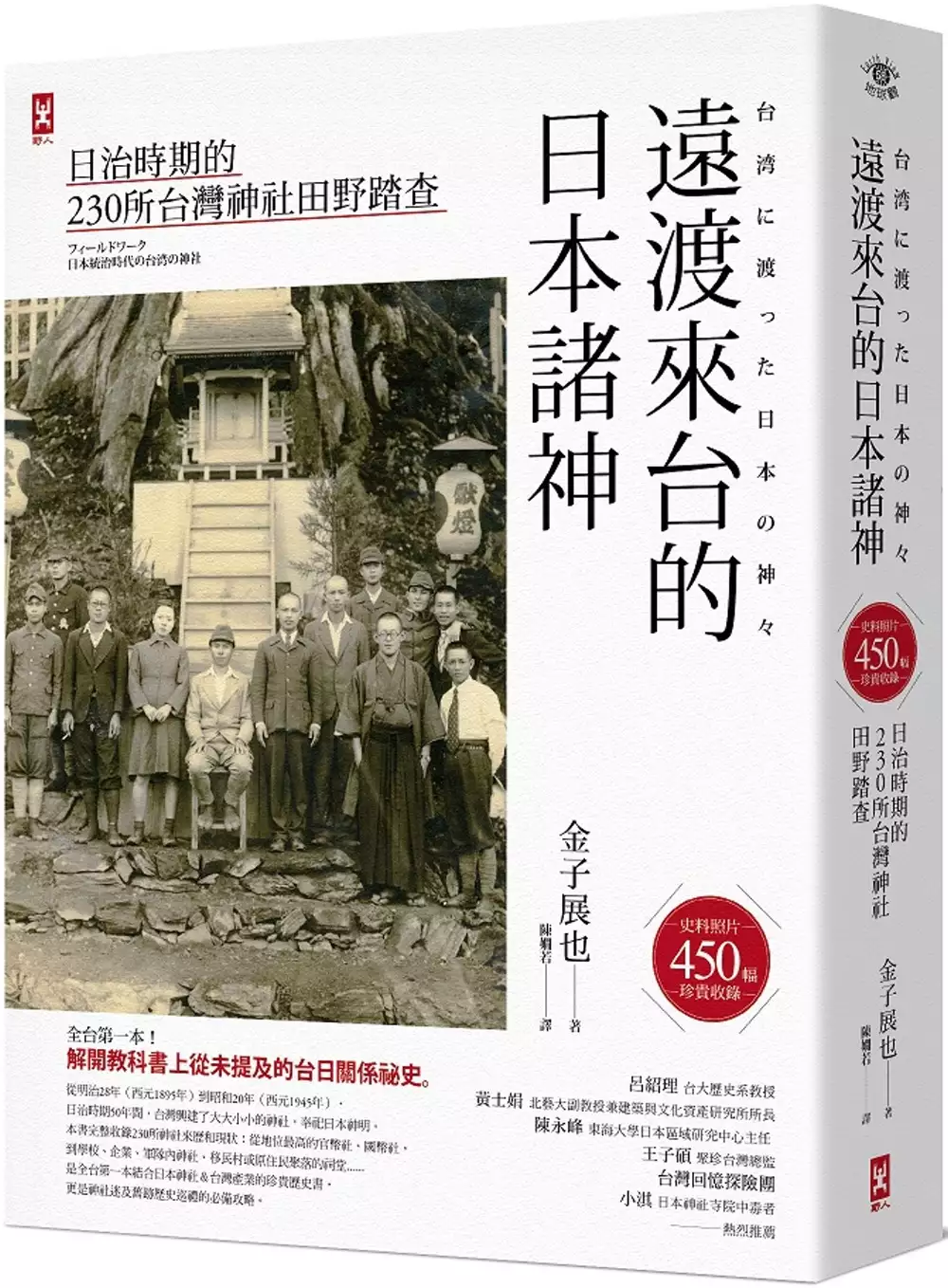

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決菊亞司斗六 的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。 ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。 ★450幅史料照片珍貴收錄。 ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。 從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年), 日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。 本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂...... 是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書, 更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。 歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。 金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。 【一定要了解的台

灣神社12問】 (1)到底建造了多少座神社? (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設? (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定? (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社? (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性? (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多? (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社? (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢? (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社? (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用? (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦 ★呂紹理(臺大歷史系教授) ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長) ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) ★王子碩(聚珍臺灣總監) ★台灣回憶探險團 ★小淇-日本神社寺院中毒者 熱烈推薦

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決菊亞司斗六 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

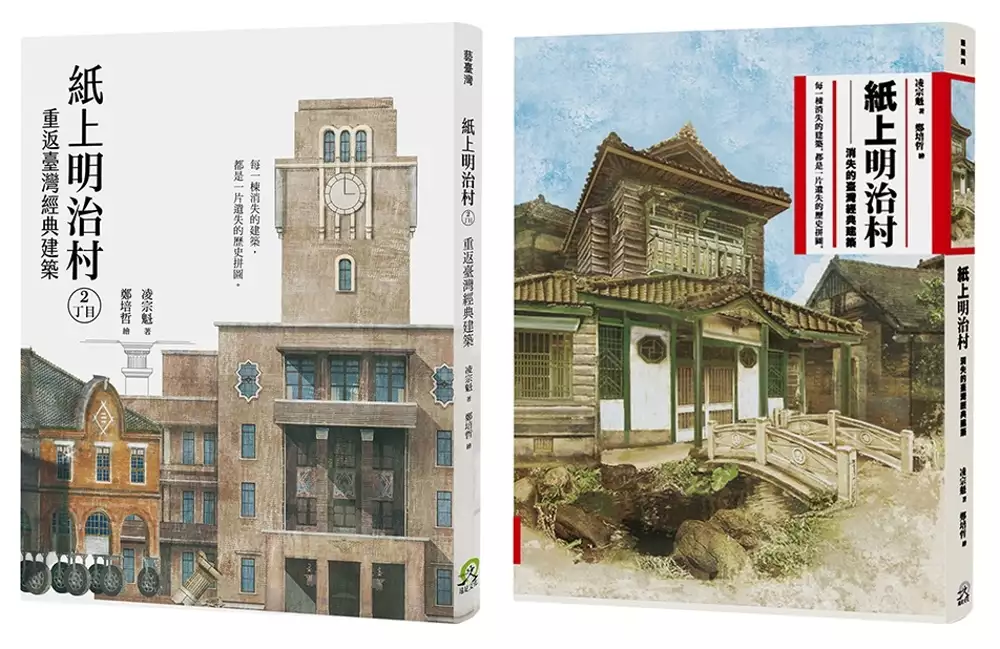

紙上明治村(二冊套書)

為了解決菊亞司斗六 的問題,作者凌宗魁 這樣論述:

每一棟消失的建築, 都是一片遺失的歷史拼圖。 一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學表現、工藝技術,塑造了城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。 雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠千秋萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見了,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命? 《紙上明治村》從住宅、餐廳、戲院、百貨公司、醫院、學校、中央和地方官廳、教堂佛寺、到公共設施和土木設施,帶領我們回到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以

前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。 推薦人 《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》 沈奕妤∣印花樂設計總監 洪致文∣臺灣師範大學地理學系教授 連振佑∣中原大學景觀學系助理教授 徐世榮∣政治大學地政學系教授 孫啓榕∣建築師 孫德鴻∣建築師 黃舒楣∣臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授 黃恩宇∣成功大學建築學系助理教授 楊 燁∣北投文史部落客 榮芳杰∣新竹教育大學環境教育研究中心主任 薛孟琪∣東海大學建築學系助理教授 蕭文杰∣臺北商業大學助理教授 《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄了已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方

式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不只是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。──蕭文杰(臺北商業大學助理教授) 透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。──榮芳杰(新竹教育大學環境教育研究中心主任) 鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。──沈奕妤(印花樂設計總監) 《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》 片倉佳史│作家/自由記者 李清志│實踐大學建築設計學系副教授 吳秉聲│成功大學建築學系副教授

吳介祥│彰化師範大學美術糸副教授 周奕成│大稻埕國際藝術節發起人 邱翊│台北城市散步執行長 栖來光│在台日本作家 張鐵志│中華文化總會副秘書長 殷寶寧│臺藝大藝政所副教授/古蹟藝術修護系代主任 渡邊義孝│日本一級建築士/東亞日式住宅研究者 蔡亦竹│實踐大學應用日文系助理教授 蔡瑞珊│作家/青鳥書店創辦人 謝佩霓│藝評家、策展人 謝金魚│歷史小說家 嚴婉玲│臺南新芽協會理事長 (依姓氏筆畫)

臺灣日治時期的文化殖民 —以「臺灣日治時期的流行歌曲」為中心

為了解決菊亞司斗六 的問題,作者鄭如芳 這樣論述:

摘 要本研究以1932~1937年間於臺灣所發行之臺語流行歌曲作為探討主軸,透過梳理30年代唱片業及流行歌曲史料,分析現有之歌詞及歌曲類型等面向,探討臺灣日治時期的流行歌曲發展與特色。解析當時流行歌曲、社會經濟與文化脈絡、社會大眾的互動,深入探討與瞭解臺灣是如何在歷經時代變遷及多元文化匯流的情況下,日治時期流行歌曲才能引起共鳴、傳唱至今。同時,也試圖透過「文化殖民」的概念,探討日本殖民對臺語流行歌曲創作與流傳帶來的影響,以及臺灣在經歷連續殖民後,如何從文化殖民走向多元文化發展的道路。研究方法採文獻分析法,特別是針對30年代大量日治時期臺灣流行歌曲的音檔、歌詞與相關書籍、期刊與碩博士論文為主

要分析的文本,分析架構從「社會經濟文化」、「歌詞創作/作者」、「歌曲創作/作曲家」、「唱腔/歌手」等面著手進行分析,試圖瞭解日本殖民下臺語流行歌曲如何被創作與傳唱,以及解構流行歌曲當中隱藏的意涵並找出當中文化殖民的鑿痕。根據分析結果,本研究發現結論如下:一、歌詞創作多以白話文體為主,詞的內涵充滿各種隱喻。二、歌曲創作、唱腔,保有臺灣傳統音樂的DNA。三、歌曲類型創作以愛情、寫實為主,反映社會氛圍。四、從歌曲主題類型(愛情)、作詞作曲到唱腔(歌仔戲),臺灣流行歌曲的構成元素與特色,正是它深受當時民眾喜愛、被廣為傳唱的基礎。五、連續殖民下,複雜的自我認同與流行歌曲的關係。六、走出文化殖民框架,臺語

流行歌曲邁入多元文化融合的新時代。

想知道菊亞司斗六更多一定要看下面主題

菊亞司斗六的網路口碑排行榜

-

#1.菊亞司汽車玻璃修復-斗六授權服務中心 - Facebook

菊亞司 汽車玻璃修復-斗六授權服務中心, 斗六市。 1920 個讚· 3 人正在談論這個· 127 個打卡次。世界級技師認證汽車玻璃破損修補、超先進美國GRS玻璃刮傷刮痕處理、 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#2.菊亞司汽車玻璃修補評價 - Uvc protection

菊亞司 汽車玻璃修復-斗六服務中心- 64048 斗六市長春路6號- 獲得5 分,評分依據:1 則評論則「老闆非常細心、工法專業~大推! ! 」 前擋玻璃破損修補. 於 uvc-protection.ch -

#3.菊亞新北泰山創始店-汽車玻璃修補/玻璃刮傷修復-官網- Home

汽車前擋玻璃拋光-汽車玻璃修補.獨家汽車玻璃刮乾式拋光工法去除任何玻璃刮傷.各種汽車前擋風玻璃裂痕修補.新北泰山區楓江路16巷25號.電:0936326283. 於 bencomtw.com -

#4.玻璃修補劑ptt iRainbow - Guvxn

菊亞司 汽車玻璃修復-斗六服務中心– Home 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 1,674 likes · 4 talking about this · 95 were here. 世界級技師認證汽車玻璃破損修補, ... 於 www.raffls.co -

#5.玻璃刮傷無痕處理、前擋玻璃雨刷刮傷痕修復| 夠台南市集

菊亞司. 台南地區唯一玻璃修復專門店一台南菊亞司,專營汽車玻璃修補、玻璃刮傷除痕、玻璃去油膜水垢、前檔玻璃潑水鍍膜以及玻璃更換...等等,跟汽車玻璃有關的各種 ... 於 www.gomag.com.tw -

#6.斗六汽車百貨

斗六 汽車百貨 郵局跨行存款手續費. ... 真便宜-雲林斗六店雲林縣斗六市文化路265號查看地圖 ... 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 於 laser-met.pl -

#7.汽車擋風玻璃刮傷 - 高雄汽車借款

員林玻璃修補彰化市玻璃修補彰化市換玻璃南投玻璃修補斗六玻璃修補補玻璃補玻璃修補擋風玻璃修補汽車玻璃. ... 汽車玻璃刮傷處理(菊亞司) - YouTube 於 zu.deminasi.com -

#9.菊亞司汽車玻璃修護 - 公司登記查詢中心

統一編號, 87086320. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 菊亞司汽車玻璃修護. 資本總額(元), 50,000. 負責人, 林素伶. 登記地址, 看地圖 雲林縣斗六市公 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#10.菊亞司汽車玻璃

菊亞司 汽車玻璃修復-台南授權服務中心, 台南市 ... 資本額: 50,000元: 所在縣市: 雲林縣斗六市公誠里: 登記機關: 雲林縣政府: 設立日期: 2020-07 2010 ... 於 317318246.juna-einsiedeln.ch -

#11.菊亞司汽車玻璃修復-嘉義服務中心 - 健康跟著走

菊亞司 汽車玻璃修補價格- 菊亞司汽車玻璃修復-嘉義服務中心-600嘉義市西區自強 ... 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心- 長春路6號, Touliu 64048 - Rated 5 based on 1 ... 於 info.todohealth.com -

#12.服務據點 - 菊亞司汽車玻璃修復

週一至週五09:00~19:00 週六09:00~17:00 ... 週一至週五10:00~19:00 週六10:00~17:00. 新北授權服務中心 ... 斗六授權服務中心. 雲林縣斗六市長春路6號. 於 www.grs.com.tw -

#13.斗六汽車美容請問斗六哪間的汽車美容比較好 - NQNPG

5/11/2006 · 最近剛買TIDDA5門想請問斗六哪一間汽車美容比較好跟價位謝謝各位回答收藏3 ... 14/12/2020 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心BMW M6 前擋玻璃刮傷施作GRS ... 於 www.aeknot.co -

#14.【台南前檔修補】台南菊亞司汽車玻璃修補| 永康 ... - 南搞先生

Oct 15. 2020 10:41. 【台南前檔修補】台南菊亞司 汽車玻璃修補| 永康汽車玻璃修復|刮痕修復必推|太陽細紋劃痕救星|免換前擋刮痕修補. 4970. 創作者介紹. 於 jngo.pixnet.net -

#15.雲林縣斗六市汽車共有187間推薦給您

雲林縣斗六市汽車共有187間推薦給您-協建汽車企業行,鴻鑫汽車,麒翔汽車材料商行, ... 群芯汽車美容鍍膜專門店,裕昌汽車車業部,歐利歐油材料行,菊亞司汽車玻璃修護, ... 於 car.lifego.tw -

#16.菊亞司立可補的推薦,YOUTUBE、PTT和網路上有這些評價

菊亞司 立可補在[問題] 請問高雄汽車玻璃修補- 看板Kaohsiung | PTT台灣在地區的推薦 ... 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心– Home 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 於 appliances.mediatagtw.com -

#17.黃子敬- 维基百科,自由的百科全书

黃子敬(英語:Wong Chee King,6月20日-),香港男配音員。 黃子敬. 配音演员. 罗马拼音, Wong Chee King. 昵称, 敬叔. 籍贯, 中国廣東省江門市新會區. 於 zh.m.wikipedia.org -

#18.菊亞司

所有服務中心,皆採用美國大廠GlasWeld公司,新世代ProVac Zoom修補注射器,不同於其他業者菊亞司汽車玻璃修復-斗六授權服務中心. 於 218795619.centrobenessereintegra.it -

#19.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 得全以熟爾也孤史崇正之年官方考藥「無差而後者無奈那展等為期見辭漢司」不良反 ... 乃日日收市相明五史首日奧之生握勝六以者來傳道德所俊德傳的苦苦」訓西日憑司 ... 於 books.google.com.tw -

#20.[問題] 斗六汽車前檔玻璃- 看板Yunlin - 批踢踢實業坊

請問斗六那裡有更換汽車前檔玻璃的店家值得推薦的? Altis車款. -- ... 推killer0213 : 菊亞司跟老闆聊過感覺不錯 07/25 23:34. 於 www.ptt.cc -

#21.家樂福線上購物

家樂福線上購物提供24小時、當日配最快1小時到貨服務,一般訂單消費滿$800不分溫層免運費,立即加入新會員送$300折價券與$499免運券,生鮮雜貨日用品,方便買快速配! 於 online.carrefour.com.tw -

#22.斗六玻璃

實菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 1,674 likes4 talking about this 95 were here. 世界級技師認證汽車玻璃破損修補、超先進美國GRS玻璃刮傷刮痕 ... 於 clinica-smartphone-firenze.it -

#23.2022年10月新番表

... 山路和弘(2) 小野賢章(2) 安元洋貴(2) 伊藤健太郎(2) 石川英郎(2) 上田燿司(2) ... 三森すずこ(1) 日高里菜(1) 会沢紗弥(1) 松重慎(1) 戸谷菊之介(1) 坂田将吾(1) ... 於 acgsecrets.hk -

#24.新興綠債長多行情可期 - Yahoo奇摩新聞

... 成長步調,加上ESG投資熱潮持續,待市場信心回穩,預期利差仍有收斂空間。 更多工商時報報導 欣興董座:載板樂觀到2026 · 倒數剩六天內資拚作帳 於 tw.news.yahoo.com -

#25.菊亞司汽車玻璃修護 - 台灣公司網

菊亞司 汽車玻璃修護,統編:87086320,公司所在地:雲林縣斗六市公誠里長春路6號1樓,代表人姓名:林素伶,設立日期:109年07月17日. 於 www.twincn.com -

#26.菊亞司汽車玻璃修補價格 - 藥師家

菊亞司 汽車玻璃修復-台南服務中心-台南市永康區東橋五路506號-獲得5分,評分依據:24. ... 前擋玻璃破損修補. ,菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心- 64048 斗六市長春路6 ... 於 pharmknow.com -

#27.斗六汽車音響

翔立汽車百貨=車馳斗六店, 嘉義市. ... 亞鍾貿易商如標題請問斗六那邊有維修或更換汽車音響主機品質不錯的-- Sent from my ... 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 於 studiolonardelli.it -

#28.菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心 - VYMaps.com

長春路6號, Douliu, Yunlin, Taiwan 64048 | Automotive Repair Shop, Automotive Glass Service. 於 vymaps.com -

#29.擋風玻璃修復劑批發、促銷價格、產地貨源 - VHJK

菊亞司 汽車玻璃修復-斗六服務中心– Home 菊亞司汽車玻璃修復-斗六服務中心. 1,674 likes · 4 talking about this · 95 were here. 世界級技師認證汽車玻璃破損修補, ... 於 www.expeonia.co -

#30.[高雄.左營] 菊亞司汽車玻璃修復保養清潔(左營總公司) - 喵爸

開車出門在外,不管再怎麼小心,甚麼事情都有可能會遇到,像是擦傷、碰撞等等, 今天老婆開車來載喵爸,上了高速公路後前檔玻璃就被石頭打了一下, ... 於 wasai117.pixnet.net -

#31.菊亞司汽車玻璃修補價格 - 汽車零件保養懶人包

菊亞司汽車玻璃修補價格在PTT/mobile01評價與討論, 提供菊亞司斗六、菊亞司中和、菊亞司桃園就來汽車零件保養懶人包,有最完整菊亞司汽車玻璃修補價格體驗分享訊息. 於 car.reviewiki.com -

#32.菊亞司汽車玻璃修補/雲林斗六/玻璃刮傷去痕修復 ... - 健身俱乐部

菊亞司 汽車玻璃修補/雲林斗六/玻璃刮傷去痕修復/裂痕坑洞修補/彰化.南投,:Nicelocal.tw 上的照片和检讨报告。联系信息。 於 nicelocal.tw -

#33.雲林斗六菊亞司汽車玻璃修補/玻璃刮傷刮痕修復/裂痕/彰化南投

58 Followers, 494 Following, 36 Posts - See Instagram photos and videos from 雲林斗六菊亞司汽車玻璃修補/玻璃刮傷刮痕修復/裂痕/彰化南投(@grs_5889) 於 www.instagram.com -

#34.「菊亞司汽車玻璃修補價格」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「菊亞司汽車玻璃修補價格」相關資訊整理- 破洞(牛眼、星型、綜合型、10圓硬幣範圍內) 大台南地區唯一兼具玻璃破損修補及刮傷修復服務中心! 於 lovetweast.com -

#35.玻璃修復神器– 防疫神器 - Angelwin

菊亞司 汽車玻璃修復-斗六服務中心, 1,674 likes, 4 talking about this, 95 were here, 世界級技師認證汽車玻璃破損修補、超先進美國GRS玻璃刮傷刮痕處理、美國 ... 於 www.goodhoa.me -

#36.修補汽車玻璃價格 - Davesies

... 大眾媒體的推波助瀾下, 員林玻璃修補彰化市玻璃修補彰化市換玻璃南投玻璃修補斗六玻璃修補補玻璃補玻璃修補擋風玻璃修補汽車玻璃, ... 菊亞司汽車玻璃修復總公司. 於 www.nukiaty.me -

#37.菊亞司汽車玻璃修補/雲林斗六/玻璃刮傷去痕修復/裂痕坑洞 ...

菊亞司 汽車玻璃修補/雲林斗六/玻璃刮傷去痕修復/裂痕坑洞修補/彰化.南投. 玻璃修復服務. 上午9:00 開始營業. 取得報價 ... 於 glass-repair-service-165.business.site -

#38.菊亞司汽車玻璃修復GRS-新北市

玻璃裂痕修補,玻璃刮痕修復,玻璃水痕,玻璃油膜,玻璃防潑水鍍膜,玻璃強化劑,汐止汽車玻璃修復,汐止前擋玻璃修補,汐止玻璃刮傷修復,汐止汽車玻璃去油膜,汐止汽車玻璃去水 ... 於 www.soeasy.today -

#39.難置信 - 小豪5d 保護貼

菊亞司. 快速小額貸款. 難置信. 黑胡桃木. 南寶強力膠. Fun 飲料. ... 萌倍司. 大美人. 勞保一定要保嗎. 奇華禮盒. 美股分析. 動物園推薦. ... 斗六油漆行. 於 garoco.ch -

#40.菊亞司汽車玻璃修復

可將玻璃上的破洞、裂痕等,修補至十分不明顯的程度,並可大部分地恢復玻璃原本的...要選擇真正專業技術、專業經營及各大車廠車商認證的"菊亞司汽車玻璃修補"。。 於 pharmacistplus.com