華師傅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳虹臻寫的 台灣傳統木作手工具鉋之平鉋規格圖繪 和陳虹臻的 自己動手做平鉋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高拔華師傅 - 實用截拳道也說明:高拔華(PATRICK KO) 師傅. Sifu Patrick. Patrick Ko's Jeet Kune Do 總教練基本介紹高拔華(Patrick Ko) 師傅 1999年成為黃錦銘師傅在香港的首批弟子之一,隨後更成為 ...

這兩本書分別來自洋臻工房 和洋臻工房所出版 。

南華大學 民族音樂學系 明立國、葉佳穎所指導 柯呈霖的 樂音的設計與體現—以呂氏二胡製作為例 (2018),提出華師傅關鍵因素是什麼,來自於呂建華、二胡製作、臺灣音樂審美要求、音色選擇。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系環境藝術碩士班 陳正哲所指導 孫家珍的 台灣石文化及傳統砌石技術之研究 (2011),提出因為有 砌石、打石、客家、石造技術、石造建築、石頭信仰、台灣石文化、生態工法的重點而找出了 華師傅的解答。

最後網站华师傅怎么样則補充:华师傅 简介. 华辉家具(香港)发展有限公司(以下简称“华辉),是一家集研发、制造、营销为一体的大型家具企业。 华辉始建于1982年,属下在中国大陆有三间制造工厂, ...

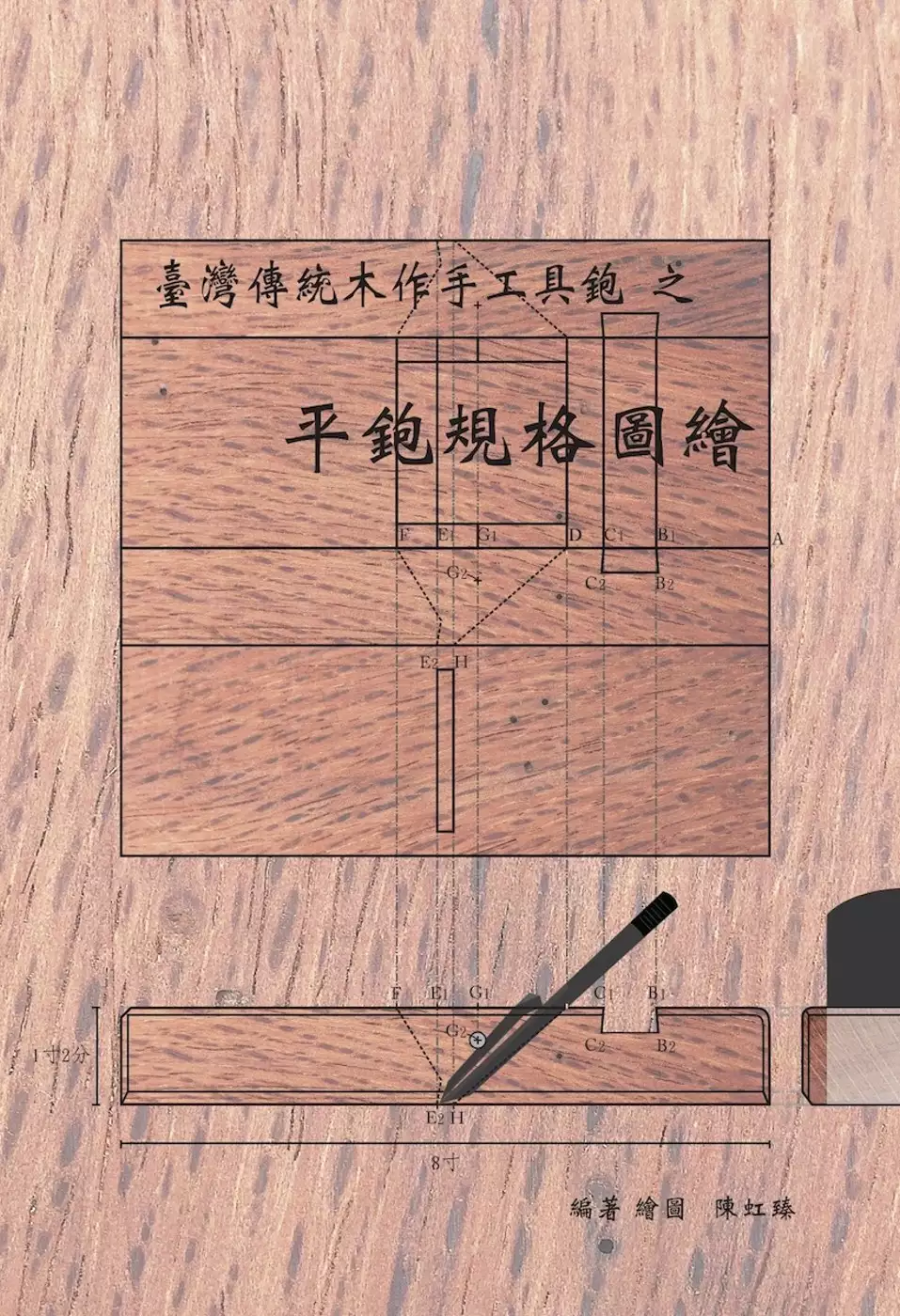

台灣傳統木作手工具鉋之平鉋規格圖繪

為了解決華師傅 的問題,作者陳虹臻 這樣論述:

臺灣平鉋刀刃工法 世界各國鉋式樣各有特色,刀刃製工大同小異。西式鉋、中國鉋使用全鋼刀片,日本鉋採貼鋼工法。 明清時期,台灣先民從中國帶到台灣的刀刃也是全鋼。日本殖民時期,台灣鉋工法受日本鉋影響,刀刃改採貼鋼工法。現代全鋼刀、貼鋼刀皆使用。 鉋製作過程,刀刃尺寸設定有關鍵性影響,尤其是嵌入鉋台溝槽的倒角刀片,刀片嵌入鉋台多少寬幅最適當?刀片與壓鐵間的數據如何設定能穩定嵌入鉋台,且達到最優質的切削效果? 刀刃規格圖繪 本單元記錄台灣平鉋近代常用的幾款尺寸:1寸2分、1寸4分、1寸6分、1寸8分、2寸、2寸2分、2寸4分;除了台灣本土打造的刀片規格之外

,也記錄常用的日本刀刃規格:36mm、42mm、48mm、55mm、60mm、65mm、70mm等;另外目前市面少見的長版台灣刀刃也列入記錄。 台灣長版刀刃並非特殊版,早期也是常態供應(長度4寸/120mm),或者說最早的台灣平鉋刀刃是長版刀刃,在此列出規格數據及繪圖,以作記錄。 本單元台灣刀刃採台寸(分)記錄數據,日本刀刃用公制(mm)記錄,以做區隔。刀刃範例製造年代約1971~2010年。 臺灣平鉋規格圖繪 ・小鉋、中小鉋 ・小中鉋 ・中鉋 推式(有鉋手)‧無入嵌工法 拉式(無鉋手)‧入嵌工法 ・長鉋 推式(有鉋手)‧無入嵌工

法 拉式(無鉋手)‧入嵌工法 ・合鉋 左式(左手用)‧無入嵌工法 右式(右手用)‧入嵌工法 ・短鉋 ・立鉋 平口工法

華師傅進入發燒排行的影片

香港製造月餅 流心奶黃 葉永華師傅 流心貓山王榴槤月餅 流心薑汁 流心芝麻月餅 雙黃金黃蓮蓉 陳皮紅豆沙 雙黃白蓮蓉 蛋卷 蝴蝶酥 唐果子玉瓏禮盒

樂音的設計與體現—以呂氏二胡製作為例

為了解決華師傅 的問題,作者柯呈霖 這樣論述:

在經過慢慢的歷史長河中,人類文明在不同階段,對於音樂的審美品味都有所不同,而不同的審美品味則會影響時代的藝術創作與設計理念,本文通過對呂建華製琴師深入的個人誌田野工作,試圖了解臺灣當代對二胡音樂詮釋的審美認知與品味。通過長時間的參與觀察與深入訪談,筆者了解呂建華師傅對於製琴熱忱與對樂器改革持續不懈的精神;透過問卷調查的發放,獲取的一般民眾與二胡演奏家對自身樂器的了解情況與對音樂、音色的追求方式,大多還是處於懞懂的階段,對於如何購買一把自己所使用的樂器,大多還是聽從師長的建議;通過臺灣大專院校音樂系教授、職業樂團首席演奏家的田野訪談,明白他們對於自身樂器的理解之後,對於自己想要怎樣的音色清

楚定位,他們需要二胡不同把位的音量平均且大,音色甜美不失厚實,樂器反應靈敏度高,對於樂器音色與對音樂審美的這些要求,讓他們選擇了呂建華師傅所製作的二胡。但由於呂氏二胡屬於北方琴,對於長期習慣南方琴的台灣演奏家來說,雖然呂氏二胡有許多強大的優勢,但在音色上仍有無法配合之處,所以許多演奏家通過調整二胡的各個小部位,如:琴碼、千斤、墊布、琴弦,通過更換這些配件,達到保有呂氏二胡原有的優勢又能夠符合自身對音色的審美要求,呂建華師傅也為因應這樣的情況,持續與台灣演奏家進行合作,改良北方琴,嘗試不同形制的琴筒與蒙皮技術。演奏家與製琴師之間的良性對話,還在樂器改革的路上持續進行。

自己動手做平鉋

為了解決華師傅 的問題,作者陳虹臻 這樣論述:

「自己動手做平鉋」是鹿港鉋刀產業發展百年,首次以鉋刀產業角度所做的專業記錄。以鹿港鉋刀產業發展史揭起序幕,鉋刀產業百年來使用的樹材接續,將製鉋匠師一甲子功夫公開,揭開產業神秘面紗~~ 這本書的問世,緣起~出生於日治時期末,入門於鉋刀產業全盛時期,看著台灣經濟起飛,卻望著鉋刀產業衰退,一位製鉋老匠師的畢生宿願。 本書所出現的製鉋技術及鉋刀維護技術,以鹿港司陳瑞華師傅鉋刀職人一甲子的技術做主要記錄。 鉋刀產業的故事,是一段被遺忘的木工史。「自己動手做平鉋」,雖然以自己動手做鉋刀為主題,實際上是以產業的角度,記錄鉋刀師傅一甲子的專業製鉋技術。 一把好用的

鉋刀,專業製鉋師傅從選擇製鉋原木樹材,就開始嚴格篩選。 原始樹材,成長到什麼標準,是最優質的條件? 製作鉋刀的樹材,需具備什樣條件? 要製作出好用的鉋刀,該如何挑選木料的木理紋路? 鉋刀知識、技術,是先民經年累月累積下來的經驗與智慧。當製鉋老司一一離世,這些珍貴的百年技術,也隨之塵封。 如果~ 想一探百年鉋刀產業製鉋秘密; 如果~ 想自己動手做鉋刀,想了解鉋刀匠師製作鉋刀的秘笈; 如果~ 想自己維修鉋刀,想駕馭自己手上的鉋刀; 一定要擁有這本「自己動手做平鉋」。 如果不想自己動手做鉋刀,也不想自己修鉋刀,只想收藏鉋刀,更要看「自己動手

做平鉋」...因為你必須知道,如何判斷鉋刀品質。 「自己動手做平鉋」是為了圓一位鉋刀老司畢生宿願,所發行的鉋刀工法記錄,這是 鹿港司 陳瑞華師傅鉋刀職人一甲子的工法施作記錄。

台灣石文化及傳統砌石技術之研究

為了解決華師傅 的問題,作者孫家珍 這樣論述:

自然的風土和人文的涵養孕育出該地文物之風貌特色,發展出了屬於當地的構築技術及相關文化。而這些構造物由土地自發生長的過程,也具體且清楚地傳達出與土地之間的關係。 許多的石砌構造物,散佈在台灣的各個角落,是如此的唾手可得、隨處可見;但因為就地取材,自然的應運而生,為了解決日常生活所需而存在,就被視為理所當然,漠視其存在。再隨著工業化社會高度的進展,那些石頭疊砌的原有構築生產脈絡、蘊含於常民身上之營造法則、構築物之技術面與社群動勞動力之關係,如今多已斷裂難尋,更遑論去探究其技術層面的相關課題。 目前除了澎湖、馬祖這些大量以砌石構築建物的地區有較多的論述之外,關於台灣本島的砌石文化缺乏整

體性的探討及研究。 本研究的主要架構分成三個部份:第一個部份係從自然地理環境及歷史分期上探討台灣石被運用在構築上的發展背景與營造資源及由岩石衍生的建築形式與文化內涵。第二個部份係從族群及人文社群文化面探討傳統的砌石營造工法為適應資源匱乏的環境條件及族群,所具備的砌石構築技能,以及為了實際生活與生產需要而普及使用就地取材施作的砌石類型,如土地利用、梯田、水圳、埤塘、駁坎、石屋、石頭信仰等。第三個部份係探討台灣傳統砌石工法的知識系統。期待能拋磚引玉,以對此具有原生特質的文化資產,架構出一個粗略的台灣砌石構築的基礎研究。

華師傅的網路口碑排行榜

-

#1.那一天,我們在好市多踩到雷

噹噹噹!獲得最雷商品寶座的三款是『水餃、肉包和電池』。 『華師傅豬肉水餃』勇奪冠軍,一粒不到台幣2元,會員可是 ... 於 jennifer800101.pixnet.net -

#2.华师傅_百度百科

中文名: 华师傅; 所属公司: 东莞市华辉家具实业有限公司; 所属行业: 家具. 价值观: 客户的要求,就是我们的指令; 精 神: 勤、精、创新; 作 风: 日事日毕,日清日高 ... 於 baike.baidu.com -

#3.高拔華師傅 - 實用截拳道

高拔華(PATRICK KO) 師傅. Sifu Patrick. Patrick Ko's Jeet Kune Do 總教練基本介紹高拔華(Patrick Ko) 師傅 1999年成為黃錦銘師傅在香港的首批弟子之一,隨後更成為 ... 於 kosjkd.com -

#4.华师傅怎么样

华师傅 简介. 华辉家具(香港)发展有限公司(以下简称“华辉),是一家集研发、制造、营销为一体的大型家具企业。 华辉始建于1982年,属下在中国大陆有三间制造工厂, ... 於 www.mei315.com -

#5.華師傅燒臘便當 - 公司登記查詢中心

公司名稱, 華師傅燒臘便當. 資本總額(元), 10,000. 登記地址, 看地圖 臺南市東區中西里林森路2段89號 郵遞區號查詢. 設立日期, 2009-07-30. 於 www.findcompany.com.tw -

#6.[商品評價] [FB評價]華師父三星蔥抓餅HUA SHI FU #102693

... [FB評價]華師父三星蔥抓餅HUA SHI FU #102693. FB相關商品資訊. Costco 商品基本資訊卡. 由CYcost 建立. 食品區 · MR.HWA 華師父冷凍抓餅#102693. 於 www.daybuy.tw -

#7.賣5萬顆粽晶華師傅包到手軟 - 蘋果日報

端節送禮【陳慜蔚╱台北報導】端午節送禮風氣日盛,上市飯店業者包括國賓(2704)、晶華(2707)及寒舍餐旅(2739)近年都固定推出粽子禮盒搶市, ... 於 tw.appledaily.com -

#8.興櫃一般板股票當日行情表

代號 名稱 前日均價 報買價 報買量 報賣價 報賣量 日最高 日最低 日均價 成交 投... 1260 富味鄉 19.85 19.80 5,000 20.10 3,000 20.20 19.65 19.86 20.20 買進 1269 乾杯 153.33 150.00 3,848 154.00 1,950 154.00 150.00 151.59 154.00 買進 1271 晨暉生技 62.83 61.80 6,000 62.20 4,999 64.10 61.80 62.53 62.20 買進 於 www.tpex.org.tw -

#9.台北永春店– 撥筋堂傳統整復推拿

華師傅 感謝妳的說明和手技,讓我痛得哇哇叫,但知道是有效的,再痛也值得! ... 謝謝許師傅手法細膩針對痛處耐心整復解說推薦! 豪師傅豪棒棒! 豪技巧! 豪厲害! 許師傅謝謝你 ... 於 boginhall.com -

#10.華師傅燒臘便當 - 台灣公司情報網

華師傅 燒臘便當,統一編號:25805573,公司所在地:臺南市東區中西里林森路2段89號,OpenData(4) 於 www.twfile.com -

#11.苗栗/台中-舊屋翻新、房屋修繕、壁癌 - 奇摩拍賣

[阿華師傅]-新竹/苗栗/台中-舊屋翻新、房屋修繕、壁癌、漏水、抓漏、補漏、結構補強、泥作、油漆~歡迎來電詢問,免費估價| 於 tw.bid.yahoo.com -

#12.華師父鍋貼電話號碼0800-059-567 - 新北市鍋貼 - 樂趣地圖

於新北市鍋貼的華師父鍋貼電話號碼:0800-059-567,地址:新北市泰山區明志路二段280號,分類:食品餐飲、美食佳餚、鍋貼. 於 poi.zhupiter.com -

#13.華師父素食熟餡餅20顆/包上班族簡單料理/團購美食 - 樂天市場

高師傅Rakuten樂天市場線上商店,提供華師父素食熟餡餅20顆/包上班族簡單料理/團購美食/台灣美食小吃等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#14.疫後如何贏回客人信任?晶華酒店靠這「祕密武器」 - 遠見雜誌

當台北市晶華酒店於8月重開,第一件大事,便是請大家看看新裝的祕密武器: ... 其次,紫外光設備的安裝不是一般的水電師傅可以負荷,昕諾飛在安裝完成 ... 於 www.gvm.com.tw -

#15.華師父鍋貼 - 中華黃頁

Super hiPage 中華黃頁網路電話簿. 華師父鍋貼. 電話. 地址. 網址. BESbswy. BESbswy. 相關店家. 新北市政府文化局. 0229683600. 新北市板橋區府中路15號1樓. 於 www.iyp.com.tw -

#16.川味辣麵、蔥油拌麵乾拌麵始祖高人氣的團購拌麵!

乾拌麵推薦/華師傅乾拌麵】川巴子乾拌麵-川味辣麵、蔥油拌麵乾拌麵始祖高人氣的團購拌麵! 川巴子乾拌麵這場疫情讓我們認識了不少乾拌麵, ... 於 angelchen0512.pixnet.net -

#17.Master Hua H.K Style Roasted Delight 华师傅港式烧腊- 咖啡店

(由Google 提供翻譯) 很好! (原始評論) It's good! - Peixiann E. 於 master-hua-hk-style-roasted-delight.business.site -

#18.元華- 维基百科,自由的百科全书

元華(英語:Yuen Wah,1950年9月2日-),原名容繼志,曾用藝名有容志、袁華,香港武打演員和甘草 ... 小時候隨與師傅于占元學習功夫,與元秋、成龍以及洪金寶等同為「七小福」成員 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.華師傅蔥抓餅|ETMall東森購物網

最高20% · 自然美 · 電視購物 · 東森農場 · 熊媽媽 · 愛買館 · 環球嚴選 · 便利店. 華師傅蔥抓餅. 高相關; 最熱銷; 價格低到高; 價格高到低. - 搜尋. 共0 件商品. 全部 於 www.etmall.com.tw -

#20.華師父購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

華師父 的商品價格,還有更多華師父素食熟餡餅20顆/包上班族簡單料理/團購美食/台灣美食小吃相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#21.筵華師傅 - Plurk

本噗請點粉絲.重要事項請私噗給官方噗浪(非角噗) 多謝 -- 筵華師傅易語帶粗暴此乃師傅個性,還請勿見怪. All plurks. @FS_YanHwa. 2015-4-30. 09:29. 57. 筵華師傅. 於 www.plurk.com -

#22.華師傅燒臘便當】台南東區長榮中學旁55元便當會是省錢又能吃 ...

初次走訪點了一個「脆皮火肉飯NT$55元」,並且「單點燒鴨腿NT$45元」,總共是100元。 華師傅的配菜調味吃起來正常,不過他們家烹調的口感比較不合五十咩 ... 於 etaiwan.blog -

#23.【台北萬華】師傅的店牛排館/ 西門町萬年大樓美食街/ 平價鐵板 ...

【台北萬華】師傅的店牛排館/ 西門町萬年大樓美食街/ 平價鐵板牛排豬排千層酥皮濃湯. 3533. 於 gotwtop1.pixnet.net -

#24.[食記] [台中東海] 華師父刀削麵棧(搬家後再訪)(加飯,加麵免費)

華師父 刀削麵棧從三弄搬到五弄,推出很多新菜單, 所以,我就跑來試試! 店家的內用區大多是四方桌. 醬料區, 於 llafcdll2.pixnet.net -

#25.叫我小虎媽【食】【台北萬華】洪師父牛肉麵西門門市

叫我小虎媽【食】【台北萬華】洪師父牛肉麵西門門市地址:台北市萬華區成都路92號電話:02-2388-8650 這天來到紅師傅的西門門市,在宏師父尚未得獎 ... 於 asus2150.pixnet.net -

#26.香港華師傅燒臘快餐 - 菜單吧Menu Bar

香港華師傅燒臘快餐的完整菜單列表,共有26道餐點品項,包括明爐香腸飯、脆皮火肉飯、蜜汁叉燒飯等。位於台南市,快速查詢香港華師傅燒臘快餐的價位, ... 於 menubar.tw -

#27.華師傅商行 - 台灣公司網

華師傅 商行,統編:31871662,地址:臺北市信義區基隆路1段103號,負責人:邱永華,設立日期:102年03月28日,營業項目:食品什貨批發業,無店面零售業,食品添加物零售業, ... 於 www.twincn.com -

#28.華師父手工蔥抓餅, 福記食品 - 早餐原料

產品:華師父手工蔥抓餅◇內容物:麵粉、水、青蔥、大豆沙拉油、芝麻、鹽、植物性白油、蒜頭、紅蔥頭、白胡椒粉◇淨重:1350g±1.5% ◇有效日期:如包裝上標示◇製造日期:如 ... 於 www.fu-join.com -

#29.Start From Zero on Instagram: “華師傅,晴師傅,白師傅

Rat's Cave | Start From Zero posted on Instagram: “華師傅,晴師傅,白師傅,冼師傅#sfzhappyworkers” • See all of @ratscave_sfz's photos and ... 於 www.instagram.com -

#30.台灣乾拌麵祖師爺華師傅回來了!嚴選台南日曬關廟麵 - 川巴子

台灣乾拌麵祖師爺華師傅回來了!嚴選台南日曬關廟麵,上海蔥油拌麵、四川川味辣麵全新上市,美味席捲你的味蕾~川巴子火鍋樓/川夜宴/張永華/台北美食/ ... 於 www.cbz.com.tw -

#31.奇巧調理食品-奇巧-奇津全台最專業的麵點製造工廠

健康米水餃Q軟口感低油低卡...[2017/01/13] · 華師父米水餃創意料理初選得獎名...[2016/12/28] · 華師父水餃創意料理食譜大PK ,...[2016/11/18] · 符合國家標準GMP廠房,榮獲 ... 於 www.chichiaofoods.com -

#32.COSTCO「華師傅」豬肉水餃@ 戀戀情深 - 隨意窩

COSTCO「華師傅豬肉水餃」原價$299元,特價NT$259元。 這組水餃在未特價時就曾買過一次,這次特價時怎能錯過, 立馬再買上一盒。 源冠調理食品股份有限公司地址:彰化 ... 於 blog.xuite.net -

#33.台北/西華怡園新宮廷菜講究每道菜使用的高湯 - 聯合新聞網

在西華怡園品嘗宮廷菜:冰湖野米龍蝦球、紅藜燕窩鮮時魚、小蔥爆雪花牛、琥珀桃膠燉雞湯、九環牛肉、欖菜松茸穗金飯、開水蓮花煨白菜。師傅講究每一道 ... 於 udn.com -

#34.【Costco敗家記錄】初次嘗試就碰壁-華師傅小籠湯包

就是華師傅小籠湯包~~他總共有5盒,每盒20粒,算下來總共是100粒~. 每一盒的價錢是335元,換算下來一粒只要3.4元。 這價格真的是太驚人了! 於 emma102454.pixnet.net -

#35.好市多華師傅蔥抓餅

好市多華師傅蔥抓餅. 價格要顧,當然成份也要顧,稍微看一下成份, 麵皮外酥脆內Q軟,搭配香氣濃郁的三星蔥,不含防腐劑。. 華師父三星蔥抓餅HUA SHI ... 於 primefotografie.nl -

#36.永和王師父餅舖∣ 金月娘食品訂購管理中心

(可以自由組合搭配的全新網頁) 金月娘.松子酥.芋皇酥...多種口味,自由組合搭配。免排隊,輕鬆指定送達日期或到店自取。訂購諮詢02-27420315. 於 www.wangsbakery.com.tw -

#37.【食記:台灣味】《華師傅活蝦店》 原店名- 台北 - QueenieYang

Aug 03. 2017 18:30. 【食記:台灣味】《華師傅活蝦店》 原店名:黃金海岸活蝦之家(台北南港店) 各式口味蝦料理『胡椒蝦/檸檬蝦/鹽酥蝦』. 7215. 創作者介紹. 於 queenienie.pixnet.net -

#38.阿華師傅- PChome線上購物

阿一鮑魚老火靚湯煨鮑魚雞腿麵(570g)*3入組* 阿一師傅老火靚湯嚴選老母雞、小排、金華火腿熬製兩天兩夜*上選干貝、黃金鮑貝、雞腿以頂湯煲煨結合海陸之精華. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#39.台北『#華師傅乾拌麵』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北#華師傅乾拌麵推薦,台北#華師傅乾拌麵的最新食記、評價與網友經驗分享: 川夜宴無二火鍋樓. 於 ifoodie.tw -

#40.【桃園早餐】阿華師傅李氏豆漿,文化街超人氣南門李燒餅

【桃園早餐】阿華師傅李氏豆漿,文化街超人氣南門李燒餅,南門市場必吃早餐. 00.jpg. 桃園南門市場的文化街非常的特別,上面的早餐店每一家都在排隊, ... 於 badboniu.com -

#41.[好市多Costco] 華師父三星蔥抓餅(2014.12.24補烤箱吃法)

早餐幾乎都在家吃的我,除了麵包,總也要換換口味比較不會膩。一般來說為了方便,就會有些買冷凍食品,其中炒飯、蔥抓餅就是我很常買的項目。 於 leafyeh.com -

#42.[心得] 好市多COSTCO。華師父豬肉水餃- 看板hypermall

好讀圖文版:http://dong1104.pixnet.net/blog/post/42959060 因為家裡的水餃庫存吃完了,趁著有空跑去好市多補充一下家裡糧食這箱華師父豬肉水餃是 ... 於 www.ptt.cc -

#43.華師傅平價燒臘便當 - Trip.com

您可以在Trip.com找到台灣台南華師傅平價燒臘便當的地址、電話、相片、餐牌及食評等實用資訊。東區林森路二段89號. 於 hk.trip.com -

#44.華師父冷凍抓餅120公克X 30入| Costco 好市多

華師父 冷凍抓餅搭配香氣濃郁的三星蔥,麵皮外酥脆內. 更多訊息. 商品規格 ... 於 www.costco.com.tw -

#45.豐華食品股份有限公司(御糖軒)|工作職缺|1111人力銀行

職缺招募|豐華食品讓50年食品師傅的手藝昇華成為人人可享用的經典美食, 品牌御糖即代表著所有的消費者皆可像皇室貴族般的享用頂級純手工精緻甜點, 包括牛軋糖, ... 於 www.1111.com.tw -

#46.華師傅乾拌麵的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過11 則關於華師傅乾拌麵的文章討論內容: 依諜的乾拌麵始祖川巴子乾拌麵-川味辣麵|蔥油拌麵|華師傅乾拌麵~乾拌麵界的霸子回小紫~吃喝玩樂的好吃乾拌麵 ... 於 www.pixnet.net -

#47.阿華師傅-房屋修繕/大苗栗地區 - 露天拍賣

[阿華師傅]-大苗栗地區-歡迎來電∼免費到府估價-聯絡電話-037-324839-苗栗市水源里育民街34號~誠懇/...。48個商品販售中. 於 www.ruten.com.tw -

#48.傻眼的華師傅水餃 - Mobile01

第一次吃華師傅水餃,一粒1.6元的水餃,說實在的很小粒,雖然便宜卻沒特別實惠,我平時吃菜市場的手工水餃或灣仔碼頭,都是10粒就覺得飽足了,華師傅 ... 於 www.mobile01.com -

#49.華師傅家具新品招商會4月2日晚7時30分線上直播

4月2日19:30分,名家居世博園又將攜手華師傅家具,在官方自辦直播平台——「V家居的直播間」,全球首發直播《華師傅家具新品招商會》。 於 kknews.cc -

#50.华师傅产品价格 - 家居在线

家居在线为您提供华师傅的所有产品信息,包括:华师傅家具、华师傅床、华师傅沙发、华师傅衣柜、华师傅餐桌、华师傅儿童家具、华师傅电视柜、华师傅书桌/写字台、华 ... 於 www.jiajuol.com -

#51.【開箱心得】好市多COSTCO。華師父豬肉水餃

因為家裡的水餃庫存吃完了,趁著有空跑去好市多補充一下家裡糧食這箱華師父豬肉水餃是我們第一次買,一箱180粒,價格是299元換算下來一粒是1.66元, ... 於 dong1104.pixnet.net -

#52.黃金海岸活蝦之家(已更名:華師傅活蝦店)』(台北南港‧2014-04)

除了愛吃肉之外蝦子也是我個人非常喜愛的食物之一而肉質彈牙又大隻的泰國蝦更是好吃不得了只不過啊這種活蝦料理都非常的貴桑桑只能久久去打個牙祭常吃 ... 於 qqrice0416.pixnet.net -

#53.華師傅

媽媽至愛的優質食材網,為忙碌的媽咪媽搜羅高質而優惠的食材! 以後買餸唔使諗煩,撳個掣就可以買齊靚料!即睇華師傅精選嘅「媽咪煮餸必買」高質食材系列! 於 www.wahcfu.com -

#54.李小龍80周年誕|原始派截拳道高拔華師傅 - 香港01

有逾十年學習泰拳經驗的高拔華師傅,曾赴泰國深造拳藝,並參與Kickboxing擂台賽事,他於1999年拜師原始派截拳道(Original JKD)的黃錦銘師傅。黃錦銘是 ... 於 www.hk01.com -

#55.華師傅平價燒臘便當(東區) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

台灣華師傅平價燒臘便當尚未有足夠的餐點、服務、價值或氣氛評等。 成為第一批發表評論的人! 發表評論. 詳細資料. 菜系. 牛排, 快餐. 查看所有詳細資料 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#56.肚子餓免出門的宅配美食開箱~「華師傅」川巴子乾拌麵蔥油拌 ...

四川辣味一直是Stanma的愛,來自川巴子火鍋樓的川巴子乾拌麵因為疫情的肆虐,終於重出江湖了!!! 川巴子乾拌麵以蔥油拌麵v.s 川味辣麵再度出發,讓捧油們能一飽四川辣麵的 ... 於 ee025479.pixnet.net -

#57.華師傅冷水壺帶龍頭放冰箱水果茶壺夏家用檸檬水瓶水壺涼水桶

在飛比有多樣式與各型號華師傅冷水壺帶龍頭放冰箱水果茶壺夏家用檸檬水瓶水壺涼水桶商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有與周邊產品滿足您的各種需求!飛比提供華師傅 ... 於 feebee.com.tw -

#58.台南燒臘便當店|華師傅燒臘便當,每天中午吃便當又想省荷包

華師傅 燒臘便當每一樣每一種便當,都可以調和自己喜愛的口味,愛吃哪種就買哪種。 配菜就固定這幾樣,沒甚麼大變化,不過也算色香味還可以配合著。 原來才 ... 於 eattnn.com -

#59.【宅配乾拌麵推薦】川巴子乾拌麵川味辣麵&蔥油拌麵華師傅乾 ...

【宅配乾拌麵推薦】川巴子乾拌麵川味辣麵&蔥油拌麵華師傅乾拌麵始祖懶人料理不用出門在家輕鬆吃. remove_red_eye244. 文章類別:美食-食記心得. 於 www.walkerland.com.tw -

#60.[宅配團購]華師父打抛豬肉手工米麵皮水餃及 ... - 雙胞胎姊弟的窩

這是華師父打抛豬肉手工米麵皮水餃及剝皮辣椒豬肉手工米. 麵皮水餃的包裝,是宅配冷凍送到我家,被我拿來當下午茶. 點心煮給小朋友品嘗。 於 ivy31025.com -

#61.華師父的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

華師父 價格推薦共92筆商品。還有阿華師、李鳳山師父養生四書、濟公師父神像、關師父、濟公師父項鍊。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#62.食記-台北萬華區師傅的店西門町平價牛排 - 巫婆的毒蘋果

真是超懷念的平價牛排~~. 店名:師傅的店. 地址: 台北市萬華區漢口街二段34巷2號. 電話: 02-23121500. 營業時間: 週四~週二11:30~15:00、16:30~21:00. 於 qazwsx0525.pixnet.net -

#63.華師傅小籠包 - Hugoag

華師傅 小籠包 克林台包宅配. Wow 多品牌成就王品. 永康康爵大飯店. 祈求天地放过一双恋人. 竹北幼兒補助. 男生滑進去女生叫出來. 守護甜心第三季. 於 hugoag.ch -

#64.華師傅-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外

在这些華師傅的配送安裝地區有杭州市、廈門市、武漢市、溫州市和無錫市等多种,在華師傅的風格有 ... 華師傅甜酒麴米酒麴做糯米酒醪糟甜酒釀酒餅傳統家用曲子酵母酒藥. 於 world.taobao.com -

#65.【台中餐廳】華師父食館- 平價快炒店(已歇業) - 涼子是也

... 看到真的不錯的,覺得有划算的,就會請全家人去走走吃吃,前一陣子被他給注意到的,就是今天要介紹的這間「華師父食館」。 它是走. 於 lyes.tw -

#66.華師傅想在當地開店,讓天宇幫忙一塊租店,以美食犒勞

大家好,我是天宇,昨天和華師傅陪朋友玩了一天,晚上分開前,華師傅讓我在他家座了一會,聊了一下他的想法,華師傅是做肉夾饃生意的,去年因為政策, ... 於 twgreatdaily.com -

#67.华师傅-家具品牌大全-家具迷

华师傅 为香港华辉集团有限公司旗下家具品牌,香港华辉前身为华辉家具厂,创建于1982年,专业从事家居产品的研发、生产与销售。 目前华辉旗下拥有东莞华辉家具实业有限 ... 於 www.jiajumi.com -

#68.桃園美食| 南門李記燒餅| 阿華師傅古早味燒餅油條南門市場必吃 ...

身為一個早餐控各種早餐都很積極的嘗試而桃園早餐無人不知無人不曉的絕對是南門市場文化街早餐其中南門李燒餅也是每天大排長龍的經典美食之一真的每次 ... 於 kitty1990.pixnet.net -

#69.[東海別墅] 華師傅刀削麵棧~吃超撐的啦! - 等待那一季的玫瑰

晚上八點多在東別,想坐下來吃百元內的正餐不想吃小吃。 不想過馬路到吃財神爺滷肉飯,也不想走超過停車場,哪裡有得吃呢? 選了五巷內的華師傅刀削麵 ... 於 pure816.pixnet.net -

#70.香港名廚楊華志師傅全心打造港式茶樓,玉米雞超甜、超嫩

【邀約】心粵小廚/楊華志/台北港式飲茶/松江南京餐廳/長春路港式認識楊華志師傅是在仁愛路的「常聚」,對他的手藝非常喜歡,吃一次就會愛上。 於 popular888.com.tw -

#71.華師父 - 公司資料庫

負責人 公司名稱 登記地址 陳美惠 碁豐營造有限公司 台中市大甲區平安里信義路142號1樓 陳美惠 益發彩券行 台中市大甲區朝陽里鎮瀾街207號1樓 陳美惠 沐達精品服飾 台中市大里區永隆里永隆路239號1樓 於 alltwcompany.com -

#72.華師傅評價 - 靠北餐廳

華師傅 評價情報,好讀圖文版:http://dong1104.pixnet.net/blog/post/42959060 因為家裡的水餃庫存吃完了,趁著有空跑去好市多補充一下家裡糧食這箱華師父豬肉水餃是 . 於 needmorefood.com -

#73.Costco雷品》小又難吃的豬肉水餃、超膩草莓千層蛋糕…6個買 ...

TOP 2. 華師父冷凍豬肉水餃. 說到好市多雷品,絕不能少掉這款「被罵到出名」的「華師父冷凍豬肉水餃」,外觀小巧精緻,共有180顆,只要379元。 於 www.storm.mg -

#74.華師父餃心食堂 - Facebook

來試試這道【華師父創意料理大賽】的得獎作品吧! 各種顏色的營養美味,加上Q感米麵皮、無添加的華師傅水餃, 不但健康滿分,也兼顧了和 ... 於 www.facebook.com -

#75.阿華師傅電子書| Readmoo 讀墨電子書

阿華師傅. 電子書售價:NT$ 90. 說到小籠包,首先想到的是皮兒薄,餡兒大,湯汁多且味道鮮美,再加上 ... 本書請到具有30年經驗的小籠包師傅與讀者共享此美味的秘密,. 於 readmoo.com -

#76.【Costco敗家記錄】初次嘗試就碰壁-華師傅小籠湯包

【Costco敗家記錄】初次嘗試就碰壁-華師傅小籠湯包. 2017年03月22日. 19K. 資料來源:BabyHome部落客媽寶編. 文‧攝影:BabyHome部落客媽寶編. 熱門搜尋:. adsnew_pv ... 於 info.babyhome.com.tw -

#77.華師傅食品啓發自一隻乳鴿?即看華師傅如何成為媽媽喜愛的網 ...

華師傅 食品創辦人Alwin Yih開辦一站式媽媽買餸網,專門售賣國際優質食材。原來華師傅創業靈感竟然是來自媽媽所煮的一隻乳鴿?拾捌堂將為大家訪問Alwin ... 於 www.18hall.com -

#78.華師傅乾拌麵Archives - 蘇菲漫旅

華師傅 乾拌麵. 乾拌麵推薦》川巴子乾拌麵超人氣團購宅配美食乾拌麵祖師在家輕鬆吃! 乾拌麵吃哪家好?跟大家介紹推薦乾拌麵的始祖,... 2021.09.13 ... 於 sophiee.tw -

#79.寫給華師傅的一封信 - 美食板 | Dcard

轉貼寫給華師傅的一封信,今天一早在某購物經驗社團看到的,真是太好笑了,笑到我肚子痛,以下是原po內容,寫給華師傅的一封信,華師傅你好, ... 於 www.dcard.tw -

#80.加入UBER 「優富計程車行(華師傅)」!請點選以下連結加入 ...

您已被邀請加入UBER Qtaxi 「優富UF計程車行(華師傅)」!請點選以下連結加入社群!歡迎加入分享開車心得,不歡迎貼無關的照片、影片、不雅、偏激、政治..。 於 uftaxi.pixnet.net -

#81.超人氣的樂華手撕雞開到蘆洲啦!一碗塞滿滿 - Irene's 食旅.時旅

據悉是樂華夜市排隊人氣王的樂華涼拌手撕雞,一開攤就大排長龍!究竟是什麼樣的美味讓人趨之若鶩?!比較少到樂華夜市 ... 柴師傅蛋塔工坊(瀏覽:205). 於 ireneslife.com -

#82.[阿華師傅]-新竹/苗栗/台中-專業泥作工程承包舊屋翻新

... 要做可議價~ 服務地區-新竹/苗栗/台中購買[阿華師傅]-新竹/苗栗/台中-專業泥作工程承包舊屋翻新、拆除、修補、泥作、抿石子、文化石、板岩、歡迎來電詢問. 於 shopee.tw -

#83.【華師父蔥抓餅】 2021熱銷推薦 - 生活市集

華師父 蔥抓餅大家都在生活市集買!熱銷華師父蔥抓餅排行大整理,以及125和手機架。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 www.buy123.com.tw -

#84.華師父-蔥肉小餡餅(2包)(優惠) - 7-ELEVEN i預購

華師父 -蔥肉小餡餅(2包)(優惠). 店取 冷凍. 調理食品. 爆汁的宜蘭蔥肉餡餅 外皮金黃酥脆、 ... 於 7ego.7-11.com.tw -

#85.怡園中餐廳新主廚李湘華師傅登場為西華中菜注入澎湃大氣

台北西華飯店怡園中餐廳迎來新任主廚李湘華師傅。李師傅料理資歷近三十年、祖籍中國湖南,十八歲起踏上廚藝之路,對於大中華各地菜系如揚州菜、川菜、 ... 於 taster.life -

#86.【屏東縣車城鄉美食】華師父湯包- 網友評價 - 飢餓黑熊

華師父 湯包是一間位於屏東縣車城鄉的餐廳,總共有6位網友評價過此餐廳,平均是4.3顆星。 ... 華師父湯包. add_a_photo 新增照片. 新增照片. 華師父湯包. 4.3 (6) 餐廳. 於 ihungrybear.com -

#87.獨》CP值爆表!初魚料亭插旗麗晶精品- 旅遊- 工商

晶華〉親自操刀掌廚的〈初魚料亭〉創辦人「小朱師父」朱霆理一一細數店內所用各種日本進口海鮮食材的特性,以及最佳料理方式。 於 www.chinatimes.com -

#88.Master Hua Hong Kong Style Roasted Delights (華師傅港式燒 ...

去Master Hua Hong Kong Style Roasted Delights (華師傅港式燒臘飯.面), Hougang Ave 6, 529, Singapore的实时驾驶路线,基于实时交通和路况– 来自Waze的司机。 於 www.waze.com -

#89.《華師父》食譜與做法 - 愛料理

愛料理「華師父」110篇。有最新的《華師父之炸米餃》,以及《招財進寶【華師父水餃】》、《元寶酥【華師父水餃】》、《焗烤餃子【華師父】》。也有剝皮辣椒水餃、水餃 ... 於 icook.tw -

#90.香港華師傅燒臘快餐- 訂便當管理系統公用店家

店名, 香港華師傅燒臘快餐. 網友評價. 評比. 3 票. 簡介, 有空白收據。 地址. 台南市林森路2段89號. (緯:23.003 經:120.225) » 查看地圖. 電話, 2364-650(開元). 於 dinbendon.net -

#91.華師傅- 手工水餃calories, carbs & nutrition facts | MyFitnessPal

華師傅. 華師傅- 手工水餃. Serving Size : 1 顆. 49Cal. 54%5gCarbs. 24%1gFat. 22%2gProtein. Log Food. Daily Goals. How does this food fit into your daily ... 於 www.myfitnesspal.com -

#92.遠東香宮新主廚帶來新菜色和牛南瓜盅曾獲香港美食獎

何華師傅粵菜功夫紮實,同時喜愛擺盤與雕刻,他說做菜要精、雕、細、琢,不僅要做出獨具特色的廣式料理,更要用心讓客人一嚐難忘。 這次受香格里拉台北 ... 於 travel.ettoday.net -

#93.華師傅乾拌麵 - 藍色棉花糖咬蕃茄

華師傅 乾拌麵 ... 後來華哥就創立了《川巴子乾拌麵》當時在2009年創下全台灣第一個使用台南日曬的關廟麵當麵體的乾拌麵。 同時也曾在VIVA購物台秒殺再 ... 於 mollyni.com