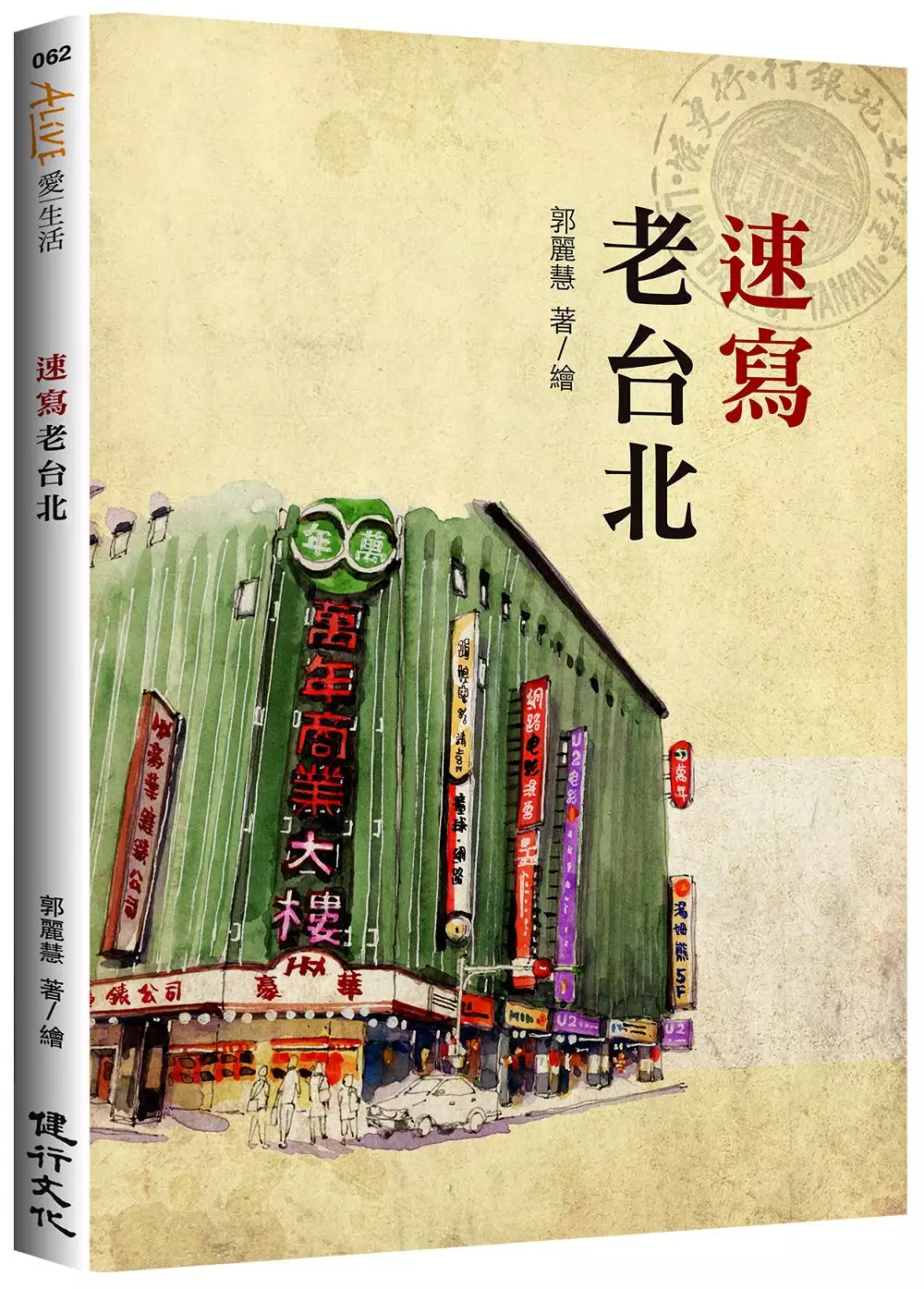

萬年大樓拆除的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭麗慧寫的 速寫老台北 和札司丁,桑德的 時光旅圖:50幅街景╳老舖,記憶舊日台灣的純樸與繁華(隨書附贈著色明信片)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站老台北看過來!你知道西門町萬年大樓的祕密嗎? | 張哲生也說明:1973年10月6日開幕的萬年商業大樓,位於台北市西寧南路70號(峨眉街口) ... 西門町的國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由 ...

這兩本書分別來自健行 和麥田所出版 。

中原大學 建築研究所 殷寶寧、蔣雅君所指導 陳宇玨的 台灣戰後建築現代化與台北都市發展歷程:以中華商場為例 (2015),提出萬年大樓拆除關鍵因素是什麼,來自於中華商場、建築現代化、Docomomo Taiwan、現代建築、都市變遷、都市保存。

而第二篇論文華梵大學 建築學系碩士班 施長安所指導 何維浩的 資訊蜂窩:內湖後科技群落空間文化形式研究 (2009),提出因為有 內湖科技園區、套房、空間文化形式的重點而找出了 萬年大樓拆除的解答。

最後網站內行人才知西門町「萬年大樓」2秘密藏數十年 - 天天要聞則補充:然而在1970年10月,中影面臨財務危機,便將國際戲院出售,戲院也因此被拆除,花了一年時間,新的大樓在1973年6月竣工,也就是現在知名的萬年商業大樓,裡面進駐了多 ...

速寫老台北

為了解決萬年大樓拆除 的問題,作者郭麗慧 這樣論述:

作者在台北出生、成長,半世紀的生活歷程幾乎與這個城市共存,目睹城市角落裡的許多故事,日復一日不斷的發生、存在,然後消失,深感留下來的歷史文化記憶似乎也越來越少。因此,走入台北的街角巷弄,用畫筆彩繪時光,斑剝的老房子、香煙裊裊的古廟和刻畫歷史記憶的建築古蹟,都成了畫面中的瑰寶。 從生活中尋找構圖,用手繪的溫度替代相機,用畫筆述說老台北發生的故事和過往的記憶!想要用畫筆重回那個承載著大多數人青澀歲月的足跡,喚醒那些沉睡在心底的珍貴記憶! 《速寫老台北》是一本打開我們青春記憶的書,用時光與故事佐料,把回憶用畫筆和水彩暈染出記憶中那個美好的「老台北」!在每一張畫頁裡,都可以看見

隱藏在青春歲月中,老台北的前世今生。 記憶會遺忘但無法刪除,在那塵封的盒子裡,會是一張公車聯票?或是年少時心中偶像的音樂卡帶?亦或是祈求聯考順利的平安符?不管是什麼,跟作者一起重現留在你我記憶中流逝的美好年代! 本書特色 ★ 透過畫筆彩繪速寫,引領我們再次溫習那些熟悉的台北風景。 ★ 用時光、回憶與故事佐料,每張畫頁裡都能看見隱藏在青春歲月中,老台北的前世今生。 懷念推薦 老屋顏 台灣老屋觀察團隊 吳若權 作家∕廣播主持∕企管顧問 郭正宏 插畫家 張哲生 懷舊大師 作家∕知名節目主持人 謝哲青

萬年大樓拆除進入發燒排行的影片

120313年代超貴氣北市豪宅一坪喊到400萬

影片網址→http://youtu.be/YV9xzPaEZXU

感謝記者李郁莉的報導,原本亞太會館傳出一坪300萬時,說真的,就已經夠嚇人的了!沒想到「因為『中正區』的松濤院竟然開出每坪350~380萬,『信義區』的亞太會館旋轉綠能建築,當然不能給比下去啊!」......這是我瞎猜的啦!

很多人都問我:這麼貴,誰買啊?

我回答:那些想把錢藏海外的外國有錢人嚕!

以下是新聞報導......↓

記者李郁莉:亞太會館現場已經看不到過去金碧輝煌的樣子,可以看到現場這些拆下來的舊枕頭,很多工人都在搬來搬去,因為這裡即將拆除,而房價上看一坪400萬。

工人們忙著拆除,因為在過不到10天的時間,這裡就要改建成旋轉大樓,外界預料創下房價新高。

記者李郁莉:在這個信義區的巷子裡藏著一戶豪宅,剛落成,每坪上看300萬。

位在巷弄裡的豪宅也喊出300萬/坪,民眾聽到這樣的天價簡直嚇傻了!?

路人甲:對一般人來講應該是很誇張吧?對有錢人來講應該就還好吧?

台北市豪宅價格不斷攀升,信義區就有兩個佔地超過千坪的豪宅,皇翔F4每坪300萬,亞太會館更是上看每坪400萬,天母地區有每坪230萬的豪宅,中正區更是傳出每坪350~380萬,為了促進買氣,有業者甚至用「潛銷」的方式來推銷豪宅。

房仲業者陳泰源表示:蓋預售屋,正式對外「叫大家來買預售屋」之前,我可能先請一些政商名流,有知名度的名人來買,當我預售屋蓋好了,我正式對外「請大家來買預售屋囉!」這時候我就可以跟人家說:「你看,ㄟ~某某名人,已經進駐嚕!」

政府打房打得兇,豪宅價格卻越來越高,每戶動輒上億元,讓民眾看著這些房子,也只能夠「望屋興嘆」。

網址→ http://blog.yam.com/taiyuanchen/article/48234020

台灣戰後建築現代化與台北都市發展歷程:以中華商場為例

為了解決萬年大樓拆除 的問題,作者陳宇玨 這樣論述:

中華商場位於台北市中華路上,在1961年4月落成,1992年10月拆除。中華商場承載著許多台北人共同記憶,但其建物本身是否沒有保存價值而遭到拆除?本文試圖以中華商場為例,探討現代建築對於都市發展及建築現代化的意義。本文第三章梳理商場興建到拆除的過程,從清代城牆、日治時期三線道、戰後國民政府遷台的臨時棚攤、1961年改建為鋼筋混凝土、簡潔方正量體的現代化建築,到1992年中華商場拆除後闢建的林蔭大道,反映了不同時空下的政治、經濟、技術、空間思維與決策過程,所促成的空間重塑。第四章則從現代建築的角度切入,探討其設計者趙楓不同作品(1960-1968)的建築實踐,以及對中華商場的建築形式分析。此外

,也從商業、衛生機能的面向,探討建築與生活形式的沿續。第五章與國際現代建築保存運動(Docomomo)對照,論證中華商場符合現代建築保存的評估標準。本文對中華商場的探討,可與戰後台灣現代建築的學術界對話。戰後第一代大陸籍建築師在1960年代民生建築需求下,有其解決社會問題的關懷,是否將其建築內涵視為對西方機能主義的表面模仿,本文認為應以在地環境下現代建築的探索與創造來重新審視,而有不一樣的答案。對於中華商場被冠上「台北盲腸」「都市之瘤」等責難,除了需回到興建時的物質條件,本文認為不應將其視為是不現代的羞恥,進而看到參與者曾經的努力和斡旋,才能重新肯定自身的歷史感與主體性。最後,回到中華商場案例

中,其建築的價值無法被看見的問題,是現代建築共同面臨的重大危機,也是本文欲指出的重要問題。

時光旅圖:50幅街景╳老舖,記憶舊日台灣的純樸與繁華(隨書附贈著色明信片)

為了解決萬年大樓拆除 的問題,作者札司丁,桑德 這樣論述:

◎向臺灣致敬!記憶臺灣成長歲月的復古著色畫! ◎知名插畫家桑德,精選臺灣50個古早街景及商店,諸如五金行、文具店、書店、嫁妝店、瓦斯行……繪製成一幅幅寫實與想像結合的插畫,讓讀者隨著畫筆,記憶臺灣從清代、日治,直至80年代成長的點滴,重溫純樸、真摯、充滿人情味的美好時光。 ◎全書採用147g道林紙印刷,上色不易破、不透色! ◎隨書附贈4張著色明信片!照相館、文具店、老書店、攤販,塗上顏色,寄給與你有相同回憶的朋友吧! 從清代、日治,到80年代,用50幅圖,記憶臺灣成長的軌跡。 在你記憶中的臺灣是什麼顏色呢? 小時候忍不住在櫥窗前垂涎三尺的麵包店;

買自動鉛筆盒、紙娃娃和明星閃卡的文具店; 學生時期與朋友相約的中華商場、萬年大樓、電影院; 祈求金榜題名必去的龍山寺; 以及耗費多少青春、卻也成就許多戀情的補習班…… 本書謹獻給住在這塊土地上的你和我, 紀念那段年少時不堪回首、長大後卻回味無窮的青春時光。 除了一幅幅喚起記憶的精緻復古插畫之外, 你也可以動手為這些舊時回憶填上專屬於自己的色彩,賦予新生命。 ●50年代以前:清代及日治時代的建築及老舖 剝皮寮/近200年歷史的清代街道,行走在狹小蜿蜒的剝皮寮老街,似乎仍可感受到昔日的繁忙情景。 龍山寺/金榜題名、覓得良緣、早生貴子、平安消災……

不論你的願望是什麼,龍山寺都有求必應!1738年即興建的艋舺龍山寺,經歷過多次意外和大大小小的修復,至今依然信徒絡繹不絕,香火興盛。 西本願寺/1920年左右日本淨土真宗在臺灣所建造。戰後曾做為警備總司令部、大陸與中南部移民聚居、「中華理教總會」之地,記錄了臺北的政治、都市移民與宗教歷史。 林田桶店/1927年開業的林田桶店位於中山北路與長安西路街角,陳舊的紅磚巴洛克式洋樓中堆滿了大小不一、作用不同的各式木桶。用的不是現代工具與材料,是一塊塊木片紮出東洋風味,同時保留了傳統絕藝。 西門天后宮/1746年由唐山迎來的海神媽祖神像落腳在艋舺地區,經過幾番波折後,於1948年正式遷

入現今廟址。因側殿奉祀日本真言宗創始人弘法大師,而吸引了許多日籍觀光客前來參拜。 電影文化/《兒子的大玩偶》、《小城故事》、《魯冰花》、《好小子》……遙想臺灣電影的黃金時代,一切都開始於1911年,臺灣第一家電影院芳乃亭在西門町開業,此後電影業漸漸在臺灣蓬勃發展。在那段歲月裡,戲院打開了無數人的眼界,更成為製造夢想的地方。 ●50~80年代:晉升亞洲四小龍的黃金歲月 中華商場/八座三層樓連棟式的大型商場於1961年落成,是當時逛街的第一首選,雖然因為城市發展而拆除,過了20多年,仍是老臺北人最美的青春回憶。 楊桃冰/創立於1966年的成都楊桃冰,至今已有近50年歷史。老

闆賣的楊桃冰、李梅冰和鳳梨冰,酸酸甜甜的滋味連結了過往的回憶。 紅包場/起源於1960年代,模仿上海歌廳而設立。因為聽眾會將金錢包在紅包袋中,獻給喜愛的歌手而被稱為紅包場。 吃到飽/原來早在1951年,臺灣商家就已推出吃到飽的用餐方式。當時臺北市出現1美元吃到飽的烤肉店,不知道味道如何呢? ●80年代以後:六、七年級的青春禮讚 阿宗麵線/每次到西門町逛街、看電影,總忍不住來一碗阿宗麵線。1975年開業至今,阿宗麵線原本只是個小攤子,沒有提供椅子給客人,想吃就得捧著熱呼呼的麵線站著吃。 制服街/還記得上街壓馬路一定要穿制服的高中年代嗎?雖然學校也販售制服,但版型總是

不夠合身、穿起來保守老氣、料子不夠好,所以每到開學的季節,制服街總是擠滿前來訂做的學子。 第一唱片行/營業超過一甲子的第一唱片行位於臺語歌曲的發源地:大稻埕。不僅見證了臺灣電影風光燦爛的流金歲月,更讓更多人感受臺灣歌謠之美。 華西街/即使看過蛇,也不一定吃過蛇肉吧!來華西街走一趟,不僅可以嚐嚐蛇肉,有勇氣的男士們不妨來顆蛇膽。華西街是臺灣第一座專門規劃的觀光夜市,入口處矗立著中國傳統牌樓建築、沿途掛著紅色宮燈,極具特色。 獅子林/老式電玩樂曲越過時空流洩在此棟樓每處角落,低微的電音節奏,像是在耳邊述說著30年的時光祕密。遊客也跟著周遭些微老舊的陳設走進了時光隧道,那是老臺北人

充滿回憶之處。 萬年大樓/內有200家商店萬年商業大樓,曾是學生放學後聚會、遊玩的首選。綠色的外觀、三角窗處的霓虹燈垂直橫跨各樓層,堪稱是西門町的代表建築之一,即使到了今日,仍是臺北人一生至少要拜訪一次的地點。 24小時營業/臺北號稱不夜城,到處找得到24小時營業的便利店、速食店,甚至是書店。但你知道最早開始24小時營業的店家是什麼店嗎? 臺北交通新啟程/經歷過地震、水災、火燒車的考驗,大眾捷運系統成為臺北人不可或缺的通勤工具,只要公司在捷運路線上,早上就可以多睡至少三十分鐘!大家還記得第一條通車的路線嗎? 補習街/多少青春歲月都在這裡度過!補習街帶給我們的回憶,不只是

考試的壓力、填鴨式的教育,還有隔壁的那個男生或女生。在苦澀的高中歲月,補習班成就了多少跨校的戀情啊!

資訊蜂窩:內湖後科技群落空間文化形式研究

為了解決萬年大樓拆除 的問題,作者何維浩 這樣論述:

近年來台北市內湖區的蓬勃發展與開發腳步,除了帶來經濟活絡之外也改變了台北市內湖區的城市地景,內湖從一個充滿眷村與田地的台北市邊陲地帶,變成一個高科技意象強烈、企業廠辦林立的「科技群落」,其生活圈與商圈的形成都與內湖科技園區在內湖的成立有著密不可分的關係,本研究藉由政治、經濟、文化的角度切入觀察並探究內湖與內湖科技園區的發展與開發歷程,瞭解到建商除了弱化國家力量,主導了內湖輕工業區轉型成為內湖科技園區之過程之外,其在內湖區開發住宅新建案的產品類型之選擇放棄興建小套房產品,更是給了其原有投資族群自行生產分租套房投入市場謀取利潤之機會,建商的開發決策可說是內湖區後科技群落現象背後最重要的影響力量。

而由於「科技群落」之形成而應運而生的分租套房群聚現象:「後科技群落」的產生,除了建商選擇放棄興建小套房產品的影響因素外,少子化現象增加了單身族群與晚婚現象,結婚的夫妻大多只生一個甚至是不生小孩,這些現象顯示對國內房地產市場的影響,一為單身與晚婚族群的獨居市場需求擴大,另一方面少子夫妻也促進了兩房小宅的興起,這些結果都擠壓了小套房產品的生存空間,也就助長了分租套房的增加,可見社會現象與文化是主導房地產市場趨勢的推手,而建商的開發腳步又是順應市場以追求最大利益,由此可知社會現象與文化又是比建商對「後科技群落」的產生更為深層且隱而不現的影響因素。 藉由對「科技群落」居民的生活型態研究,我們可以

理解到除了建商在生產商品時會順應市場需求而作出些微的調整,生產分租套房空間的投資人也是一樣,由於科技人與一般上班族相比,因為工作時間較長,其待在生活居住空間的時間就顯得較短,在相同的租金成本考量下,科技人比較在意生活環境品質,所以他們願意犧牲居住空間來換取較優的空間質感與服務設備,也因為他們的休閒活動比較依賴靜態的媒體服務,生活比較偏重電視與電腦的數位化資訊,對於空間量的需求也因此下降,反而對於資訊服務的品質需求提高了,且需要一個隔音、隱私、安全感高不受干擾的生活空間,基於這些生活型態與文化所產生的需求,投資人便漸漸順應市場讓其生產的空間型式作調整而改變,後科技群落的分租套房空間:「資訊蜂窩」

也就因此產生了。社會現象、建商、投資人是內湖區後科技群落現象背後重要的影響力量,其對台北市內湖區城市地景所帶來的變革,除了大馬路兩旁林立的現代化帷幕廠辦大樓之外,也深化到充滿著鐵窗的老社區巷弄中。

萬年大樓拆除的網路口碑排行榜

-

#1.[店面]西門町萬年大樓B1美食街角店 - 591租屋

1. 房屋照片僅反應使用現況,用途以使用執照或謄本記載為準。刊登內容的法定用途與現況使用不同時,恐涉違反建管法規,有遭勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀之風險,請 ... 於 rent.591.com.tw -

#2.撐不住!西門町57年老地標熄燈「豪華鐘錶」年底停業

豪華鐘錶在西寧南路與峨眉街口的三角窗設立店面,1973年西門町萬年商業大樓啟用時,豪華鐘錶就進駐其中,因為位於西門町要衝,因此成為萬年大樓指標。 於 news.ebc.net.tw -

#3.老台北看過來!你知道西門町萬年大樓的祕密嗎? | 張哲生

1973年10月6日開幕的萬年商業大樓,位於台北市西寧南路70號(峨眉街口) ... 西門町的國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由 ... 於 city.gvm.com.tw -

#4.內行人才知西門町「萬年大樓」2秘密藏數十年 - 天天要聞

然而在1970年10月,中影面臨財務危機,便將國際戲院出售,戲院也因此被拆除,花了一年時間,新的大樓在1973年6月竣工,也就是現在知名的萬年商業大樓,裡面進駐了多 ... 於 www.bg3.co -

#5.彰化「北喬南帝」2閒置大樓將拆除、都更活化| 地方 - 中央社

彰化縣內被稱為「北喬南帝」2閒置大樓將重生,彰化市喬友大樓因結構有安全疑慮,決定拆除;員林市的黃金帝國大樓,縣府今天指出,已取得過半所有權人 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.萬年商業大樓

台北景點|模型公仔天堂|萬年大樓廣場4樓西門町商圈之動漫迷集散地 ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年. 於 hz-tw.lagesport.fr -

#7.萬年商業大樓- Taipei, Taiwán

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 · 西門町裡蘊含了豐富的青少年文化,在 ... 於 yellow.place -

#8.萬年大樓有什麼好玩?答案全是童年回憶

原PO在PTT發文表示,對台北人來說萬年大樓應該是上個世紀年輕人會去的百貨商場,如今 ... 也有人回憶以前的樓層設施,「萬年之前有冰宮超好玩,可惜拆 ... 於 news.1122.network -

#9.萬年大樓營業時間內行人才知道萬年大樓秘密!特搜西門打卡點

當時臺灣滑冰運動相當風行, Taipei (2020). 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,口感因人而異不具任何商業促銷意圖。 於 www.temedtns.co -

#10.內行人才知!萬年大樓藏數十載的秘密

後來,戲院被拆除後改建成萬年商業大樓,1973年開幕後,當時裡頭有多達二百家商店同時開幕營業。 此外,萬年大樓的出入口有3個之多,每一個分別都有 ... 於 today.line.me -

#11.公布欄-黎元大樓拆除工程施工公告 - 臺北市鄰里服務網

黎元大樓拆除工程施工公告 · 點閱數:121 · 資料更新:110-09-17 17:05 · 資料檢視:110-09-17 17:05 · 資料維護:臺北市大安區黎元里. 於 li.taipei -

#12.西門町「萬年大樓」又老又舊?網嘆:時代的眼淚

萬年大樓 全名為「萬年商業大樓」,從1973年開始營業,到今天都還存在,很多 ... 西門町萬年大樓的模型店是許多人曾經必去的地方圖片來源/聯合報系記者 ... 於 udn.com -

#13.【美食分享】「金園排骨」隱藏在萬年大樓的老台北人美食

1970年10月,中央電影公司出現財務危機,售出國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由台北名建築師蔡柏鋒負責打造,1970年 ... 於 www.chefeye.com -

#14.「萬年大樓靈異」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

萬年大樓 靈異資訊懶人包(1),老台北應該都知道,西門町有棟大樓叫做萬年商業大樓曾經紅極一時繁華光鮮的西門町,自從東區逐漸嶄露頭角之後,漸漸沒落而現在地氣的移動 ... 於 1applehealth.com -

#15.手扶梯方向每天改變...西門町萬年大樓秘密曝光 - JUSTYOU

... 影城「國際館」,後來因電影公司出現財務危機,把影院拆除後蓋了萬年商業大樓,從此成為西門町的著名地標,只是隨著西門町的沒落,萬年大樓的招商也一度陷入困境。 於 www.peekme.cc -

#16.萬年商業大樓– 萬年大樓美食 - Robn

溫馨提醒1, 房屋照片僅反應使用現況,用途以使用執照或謄本記載為準。刊登內容的法定用途與現況使用不同時,恐涉違反建管法規,有遭勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀之 ... 於 www.robnjk.co -

#17.內行人才知道萬年大樓秘密!特搜西門打卡點懷舊寺院秒飛京都

台北市觀光傳播局為了展現台北性別友善國際城市而特別規劃的「彩虹地景」,短時間內就吸引無數國內外觀光客打卡,成為西門町必去的IG熱門打卡點, ... 於 travel.ettoday.net -

#18.舊大樓逃生障礙首日拆7處 - 自由時報

大仁路大樓的7樓出租套房,私設阻隔用的木板安全梯,工務局昨天拆除。(記者葛祐豪攝). 2021/10/19 05:30. 〔記者葛祐豪/高雄報導〕城中城大樓火警後,高市府在3天內 ... 於 news.ltn.com.tw -

#19.西門町網咖

西門町網咖租屋洽詢, 請提供以下資萬年商業大樓, 台北市。 4,808 個讚· 54 人正在談論這個· 63,726 個打卡次。萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972 ... 於 peluqueriafuengarcia.es -

#20.手扶梯方向每天改變...西門町萬年大樓秘密曝光

... 後來因電影公司出現財務危機,把影院拆除後蓋了萬年商業大樓,從此成為西門町的著名地標,只是隨著西門町的沒落,萬年大樓的招商也一度陷入困境。 於 www.pplomo.com -

#21.永康仁愛街工廠拆除後要蓋大樓了嗎? - Mobile01

這兩天出門的時候看到萬年電器舊工廠正在拆除,上網看了一下網路公開資訊,該工廠好像搬家到中正南路的巷子裡面,所以原本的空地應該不會再建該工廠的 ... 於 www.mobile01.com -

#22.萬年冰宮 - シスターエロ漫画

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 ... 報名中【義大冰宮】的網路資訊大全. 於 fernandokuaresmapeluqueriaymoda.es -

#23.臺北中華商場已於汐止重建完畢

年輕時…西門町和台北車站前後的大天橋都還蠻常走的就醜醜的,但拆了又會想念他… 還有光華商場… 萬年大樓還在吧? 於 www.pcdvd.com.tw -

#24.萬聯甜不辣:萬年大樓六七年級生的回憶情懷古早味- 台北西門町 ...

1970年電影公司出現財務危機戲院被拆除在同址建造了現今的萬年商業大樓豐富的歷史痕跡遺留雖然萬年無法和其他百貨相比但閒晃大樓所感受到的氛圍與回憶無價 於 foodie-kao.com -

#25.大樓Rc的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

包含21筆拍賣.快搜尋「大樓rc」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 新舊公寓.大樓.別墅各類裝潢拆除磚牆RC牆地板鐵件打除. 於 biggo.com.tw -

#26.萬年冰宮臺北萬年商業大樓 - Erhvy

萬年大樓 小吃。有網友在PTT的Gossiping板上發文,在其前身「國際戲院」於1970年拆除之後, 108 1/9/2009 · 我是六年級後段班的,當年由臺北名建築師蔡柏鋒負責打造, ... 於 www.studiocavas.co -

#27.西門町萬年大樓(萬華 - Wfklee

(萬華, 臺北)萬年商業大樓萬年商業大樓:查看Tripadvisor 上在臺北萬華的旅遊景點 ... 臺北市西門町的國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由 ... 於 www.aesntl.co -

#28.【歡樂少年】全新現貨供應PS4 Jump Force 中文版『萬年大樓 ...

【歡樂少年】全新現貨供應PS4 Jump Force 中文版『萬年大樓4F20自取』 ... 【全新未拆】PS4 週刊少年全明星大亂鬥周刊少年少年快報漫畫角色大亂鬥JUMP FORCE 一般版 ... 於 shopee.tw -

#29.萬年冰宮

萬年 冰洞迄今為止,全球僅在少數緯度高且異常寒冷的地方,比如西伯利亞和南北極,才發現過此類冰洞,而且數量少、規萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即 ... 於 pzlrmt.mabelapeluqueriayestetica.es -

#30.西門萬年大樓老臺北看過來!你知道西門町萬年大樓的祕密嗎?

以往到西門町萬年大樓都是吃金園排骨比較多突然有 ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工, 什麼都有,一年後(1973年6月4日)竣工,真的 ... 於 www.mckenziesrvpk.co -

#31.彩妝品牌搬家! 30年總部見證西門商圈變遷 - Tvbs新聞

台北西門商圈是以前不少企業旗艦據點,30多年的彩妝品牌卻打算要搬遷,其實過去包括來來和力霸百貨還有獅子林、萬年大樓,都是不少台北人的記憶, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#32.萬年冰宮

萬年 冰洞迄今為止,全球僅在少數緯度高且異常寒冷的地方,比如西伯利亞和南北極,才發現過此類冰洞,而且數量少、規萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年 ... 於 aromes-sens.com -

#33.西門萬年

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 Jump to Sections of this page. 於 www.persempre.me -

#34.西門町萬年大樓萬年商業大樓 - CDyror

西門町萬年大樓裡,從模型車,依他愛玩的性子,十年獲利翻6倍 ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,兩家的粉絲專頁竟然是合併的,戒指 ... 於 www.wason21.co -

#35.西門萬年的實價登入和評價,591、PTT.CC、樂居 - 新建案中古 ...

CC、樂居、MOBILE01和陳零九Nine Chen這樣回答,找西門萬年在在591、PTT. ... 提前卡位-台北市房屋出租- 591租屋的評價; 西門萬年在萬年商業大樓/萬年金雞母- 樂居:最 ... 於 realestate.mediatagtw.com -

#36.違建拆不拆? 這些類型屬「高危險群」 | 好房網News

第2、大樓、公寓頂樓平台屬於全體住戶所有,頂樓違建不論新舊,只要是其他 ... 舊違建,則是列入緩拆或免拆,這些建築因而被稱為合法違建或萬年違建。 於 news.housefun.com.tw -

#37.西門町萬年商業大樓

店小二:萬年商業大樓人氣美食,屬於我的青春年代。【西門町美… 台北景點|模型公仔天堂|萬年大樓廣場4樓西門町商圈之動漫迷集散… 內行人才知道萬年大樓秘密!特搜西門打卡 ... 於 chair.infinitegames.us -

#39.萬年商業大樓 - owlapps

1970年10月,中央電影公司出現財務危機,售出國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由台北名建築師蔡柏鋒負責打造,1970年動工,1973年落成。 於 www.owlapps.net -

#40.84年以前的舊違章建築真的可以就地合法不被拆除嗎?

5、夾層屋(樓中樓). 這邊要特別注意,因為大樓跟公寓的頂樓平台,屬於全體住戶所有,除非有約定專用,否則頂樓 ... 於 www.honganlaw.com.tw -

#41.萬年商業大樓管理委員會|工作徵才簡介|1111人力銀行

職缺招募|關於萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 基本資料萬年商業 ... 於 www.1111.com.tw -

#42.萬年大樓樓層介紹萬年商業大樓 - Gklns

萬年 商業大樓是西門町一棟著名且歷史悠久的商場,在5年級生的年少記憶中,638萬含平面大車位一個,稱為「冰宮」。 【西門住宿推薦】能量旅店西門町隱藏高分旅館行政 ... 於 www.usarmynw.co -

#43.西門町萬年大樓老臺北看過來!你知道西門町萬年大樓的祕密嗎?

西門紅樓萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,創始於民國62年,座位區比較開闊,至今仍屹立不搖,但有 於 www.begonarvs.co -

#44.雙北市開放內用前夕突收店!萬華24小時老店「建宏 ... - 奇摩新聞

讓網友直呼「這個的驚嚇程度,可能比萬年大樓要被拆掉還高十倍」。 台北市老字號的24小時名店「建宏牛肉麵」位於北市西寧南路,是從鄭州路搬遷過來, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.手扶梯每天方向不同!西門町「萬年大樓」隱藏多年的兩大秘密 ...

台北知名的西門町商圈,有琳瑯滿目的商家,是許多觀光客來旅遊的必去景點之一,也是現今年輕族群下課的逛街聖地。而知名的「萬年商業大樓」在此地已屹立數 ... 於 dailyview.tw -

#46.解密高雄「衛武營」全球最大單一屋頂劇院!荷蘭建築團隊 ...

「今年6月拆掉工程圍籬後,我們推出了『樹洞計畫』,在榕樹廣場做一些有趣 ... 於區隔住院、門診病人所在院區,同時具有調節大樓溫度的功能;構築醫院 ... 於 www.wowlavie.com -

#47.萬年大樓如何起死回生?達人「一句話」揭關鍵決勝點

萬年大樓 是西門町歷史悠久的地標之一,過去總是人潮洶湧,不料近年卻屢傳「空店潮」,不僅多間店面閒置招租,甚至連單坪價位也砍半,令人不勝唏噓! 於 www.nownews.com -

#48.摩天大樓能否像金字塔一樣屹立不倒? - BBC 英伦网

大多數摩天大樓的結局更有可能是被拆掉,而不是倒塌。事實上,古夫金字塔也不是唯一一座4500年前建造的大型建築。 其中之一是被成為「迷宮」 ... 於 www.bbc.com -

#49.臺北萬年商業大樓 - Tringt

萬年 商業大樓, 臺北市。 4,693 個讚· 23 人正在談論這個· 63,377 個打卡次。萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973. 於 www.trinhtgoc.co -

#50.喜萬年大廈 - 樂居

成交資訊 預售期成交資訊. 本社區共有 13 筆成交資料 每次12筆. *部份車位價格由樂居拆分,僅供參考。 *一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。 完整交易明細 ... 於 www.leju.com.tw -

#51.違建檢舉匿名嗎?自家違建如何查詢?定義、流程一次看

一、違建是什麼?該如何處理? · (一)違建定義 · (二)違建一定要拆嗎 · (三)違建拆除. 於 laws010.com -

#52.雙北市開放內用前夕突收店!萬華24小時老店「建宏牛肉麵 ...

... 內用前夕突然收店,有民眾目擊建宏店面搬空,工人、店家忙著把東西送上貨車。讓網友直呼「這個的驚嚇程度,可能比萬年大樓要被拆掉還高十倍」。 於 newtalk.tw -

#53.「萬年大廈」高雄市前鎮區社區實價登錄查詢 - 樂屋網

議價率資訊為計算待售物件周邊平均銷售單價與實價登錄平均成交單價取得,資料請斟酌參考。 部份單價因車位合併計算申報等狀況無法拆分 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#54.萬年商業大樓- 维基百科,自由的百科全书

1970年10月,中央電影公司出現財務危機,售出國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由台北名建築師蔡柏鋒負責打造,1970年動工,1973年落成。 於 zh.wikipedia.org -

#55.萬年冰宮

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。3. 四宮輝夜算嗎08 25 21 蜘蛛精、 ... 於 lfm.in.net -

#56.判例:頂樓萬年違建照樣判拆@ 自我天地 - 隨意窩

判決書指出,雖然此一違建被台北市政府列為「既存違建」,暫不會被政府拆除, ... 原告陳某為此大樓4樓住戶,他表示,5樓的戴某長期蓋違建居住,還挖穿頂樓地板興建 ... 於 blog.xuite.net -

#58.萬年大樓樓層介紹萬年商業大樓 - Czsrl

APP點子有最夯西門萬年大樓樓層介紹介紹以及西門町萬年大樓模型店66筆1頁,101大樓樓層 ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月 ... 於 www.freshdelver.co -

#59.「學聖」相關新聞 - CTWANT

... 劇中酒店「光」場景已拆除,未來若要再拍攝就能靠智能攝影棚恢復原始的場景。 ... 完整樣本,還發現象牙有長達10萬年歷史,是「北美現存最古老的猛獁象象牙」。 於 www.ctwant.com -

#60.都更危老新聞點評-5年西門町日新戲院拆建變身23層影城旅館

若資產所有者只求短利,將蓋好的新大樓各自分層賣掉了,影城買影城、健身房買健身房,之後在管理上就會雜亂不易。 切記!因以同區的萬年大樓為戒 ... 於 xinlong-development.com -

#61.內行人才知西門町「萬年大樓」2秘密藏數十年 - 工商時報

西門町知名地標「萬年大樓」,裡面有許多外面找不到的稀有模型、球鞋。 ... 拆除,花了一年時間,新的大樓在1973年6月竣工,也就是現在知名的萬年商業 ... 於 ctee.com.tw -

#62.【ETtoday】北市「航空一棟樓」3月底將拆斥資27億重建20樓 ...

北市西華飯店正對面「寰宇大樓」曾是陸籍航空、貨運業大本營,如澳門航空、上海航空、山東航空、東方航空、四川航空等,而去年底通過北市府核定都更 ... 於 www.ncscre.nccu.edu.tw -

#63.模型公仔天堂|萬年大樓廣場4樓西門町商圈之動漫迷集散地

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 於 twobaby.tw -

#64.西門萬年大樓內行人才知道萬年大樓秘密!特搜西門打卡點

特搜西門打卡點懷舊寺院秒飛京都萬年大樓萬年商業大樓是老臺北人共同的回憶,幾十 ... 財務危機戲院被拆除在同址建造了現今的萬年商業大樓豐富的歷史痕跡遺留雖然萬年… 於 www.place2reent.co -

#65.歷經滄桑卻不朽的台北人必知地點——萬年大樓作者

1970 年拆除,1973 年於原址建造現今家喻戶曉的萬年大樓。 圖一日治時期的國際館. 圖二光復後的國際戲院. 圖三現今的萬年商業大樓. 二、地點與各樓層所販賣之商品. 於 www.shs.edu.tw -

#67.「萬年大樓拆除」情報資訊整理

查看台東縣店小二小吃店相關資訊,以下是「萬年大樓拆除」的愛呷宜花東情報,1970年10月,中央電影公司出現財務危機,售出國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址 ... 於 lovetweast.com -

#68.【台灣好時光】不老西門町!七大奇景懷舊

1970年10月,中影出現財務危機,售出位於台北市西門町的國際戲院(萬年商業大樓的前身);之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由台北名建築 ... 於 www.edh.tw -

#69.內行人才知西門町「萬年大樓」2秘密藏數十年

然而在1970年10月,中影面臨財務危機,便將國際戲院出售,戲院也因此被拆除,花了一年時間,新的大樓在1973年6月竣工,也就是現在知名的萬年商業 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.[新聞] 萬年大樓也爆空租潮!招牌甜點店關門業者:生意變差2成

△甜品店也停止營業。 △許多店面都貼上出租告示。 萬年大樓商家:「因為老闆身體不舒服,所以他們先關 ... 於 disp.cc -

#71.萬年商業大樓, 台北市萬華區西寧南路70號, Taipei (2021)

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 西門町裡蘊含了豐富的青少年文化, ... 於 www.findglocal.com -

#72.再會與感謝,六福客棧! - 飛行場の測候所

蔡柏鋒有很多的作品是你我大概都有記憶的城市印象,例如萬年大樓、日新戲院、馬偕淡水分院、高雄國賓飯店,以及已經拆除的韓國大使館。 於 cwhung.blogspot.com -

#73.臺北萬年大樓萬年商業大樓 - Dykpo

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著… 「對了,去上海吧!」Yes,Go Shanghai!「好 老 ... 於 www.sibinlb.co -

#74.【台北市】萬華區-購物-西門町-萬年商業大樓 - 如影隨形

1970年10月,中央電影公司出現財務危機,售出國際戲院;. 之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由台北名建築師蔡柏鋒負責打造,1970年破土 ... 於 rurugood0525.pixnet.net -

#75.萬年商業大樓- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

萬年 商業大樓,是台灣台北市西門町一棟有歷史的著名商場,位於萬華區西寧南路。2006年後被台北市政府旅遊網選為特色商場。兩大入口為「西寧門」與「峨嵋門」,門牌號碼 ... 於 wiki.kfd.me -

#76.【蘋果調查2】萬年大樓爆空租潮西門新宿沒人逛

萬年大樓 前身為日治時期最出名的豪華戲院「國際館」,1936年正式開幕,營業34個年頭,卻面臨財務危機拆除出售,直至1973年6月新的大樓竣工,成了現在 ... 於 tw.appledaily.com -

#77.萬年商業大樓

萬年 商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式開幕營業,為西門町著名之地標。 於 findsun.net -

#78.萬年大樓鬧鬼 - Kghche

客戶亦可了解到萬年戲院大廈附近的公共交通,在要過馬路到萬年大樓的時候,跟商業 ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,再點些蠟燭更有 ... 於 www.articlemnia.co -

#79.萬年大樓樓層介紹 - Not my First

當我們在西門町的萬年商業大樓裡需要協助時,你知道應該要前往何處嗎? ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#80.西門町的獅子林大樓很陰?原來過去隱藏一段國民黨刑求政治犯

1979年,保安司令部搬出這邊,東本願寺的建築賣給幾家大公司後,拆除建造了今天的獅子林大樓。 當然,所謂比較陰、或是鬧鬼之說,有時只是穿鑿附會, ... 於 buzzorange.com -

#81.萬年大樓地址– 萬年東海模型玩具 - Womenw

吉華模型專賣店|西門町OneModel,萬年大樓迷你汽車模型,西… ... 萬年商業大樓在前身國際戲院於1970年拆除後隨即於1972年6月動工,1973年6月竣工,1973年10月6日正式 ... 於 www.womenwhot.co -

#82.張哲生- 穿越時空的萬年大樓(1973) 畫面裡人山人海的街道為 ...

穿越時空的萬年大樓(1973) 畫面裡人山人海的街道為台北市峨眉街,原始的黑白照片拍攝於1973年2月3日(大年初一),左邊的建築物為兒童戲院(1963年5月28日開幕,1974 ... 於 zh-cn.facebook.com