萬榮 美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭連德寫的 最後的雄鷹:一位台籍日軍飛行員的戰時日記 和(意)法蘭西斯科·列蒂的 亞洲色彩都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和機械工業所出版 。

中原大學 資訊工程研究所 鄭憲永、賀嘉生所指導 廖晋熥的 概念知識偏序運用於虛擬社群經營分析 - 以Mobile01旅遊美食討論區為例 (2019),提出萬榮 美食關鍵因素是什麼,來自於虛擬社群、知識挖掘、資料探勘、文字探勘。

而第二篇論文國立屏東科技大學 餐旅管理系 曾純純、陳文東所指導 孫世重的 六堆在地食材應用與客家食譜開發 (2019),提出因為有 六堆客家、在地食材、地產地消、食譜開發、官能品評的重點而找出了 萬榮 美食的解答。

最後的雄鷹:一位台籍日軍飛行員的戰時日記

為了解決萬榮 美食 的問題,作者鄭連德 這樣論述:

日治後期,二戰的戰鼓敲響,身為殖民地的優秀子弟,鄭連德身為基督徒卻踏上了從軍這條路,接受日本特攻隊訓練,投身前線。 生與死的大問題,在二十歲的青春年華,倏忽向他襲來。 一個青年如何面對生死交關?如何在效忠殖民政權與對家園深摯的眷戀之間尋求平衡? 鄭連德,1926年生,二戰時從軍改名賀川英彥,以日文寫下多部日記,因「英彥」的日文念法「ひでひこ」與「日出火子」發音相同(ひでひこ),故以「日出火子」諧音命名其日記。本書收錄其中第四號、第六號、第八號、第十號日記,各號涵蓋的時期或有重疊,但內容各有側重。 其中,日記〈第六號〉的篇幅最多,主要為鄭連德自1945年2月1

日起在奈良陸軍航空整備學校及至1945年10月的日子,除了記述一日生活,亦包含當時的國際局勢、最新戰況、特攻隊作戰記錄、部隊記事、氣象等第一手見聞;從中亦可觀察到昭和20年(1945)4月起,日軍開始更大規模的特別攻擊,發動數次菊水作戰,大和號也參加了特攻隊的戰役。作者於日記中屢屢表示應具特攻隊的心志、也不斷提及戰爭的殘酷。日記〈第四號〉始於1945年6月30日,鄭連德進入豐岡陸軍航空士官學校前後,流露更多個人私密的情感,包括自身內心狀態,以及對家人的愛。〈第八號〉收錄親友為其出征所撰寫的贈別文,以及鄭連德的詩歌與川柳創作,少部分是在台灣所著,亦有1944年7月11日他離台後的俳句、短歌、川柳

、散文詩等作。〈第十號〉則始於1944年7月鄭連德前往日本直至1945年8月底戰爭結束後,共計約一年的時間,包含部隊的資料、人員長官與同僚的姓名紀錄、金錢收支紀錄等,並有作者對於自身性格與未來展望的自省,及其與友人的信件往來,可見鄭連德在日曾與東京的松沢教會及三浦清一、藤田治芽等人有所聯繫。 徘徊在皇國與家鄉、信仰與生死之間,青年鄭連德站在歷史的轉折點,在日記中真誠紀錄了面對未知的愛與恐懼,不僅留下許多珍貴的史料與見證,更銘刻了一個年輕的熾熱之心對於生命的求索印記。 本書特色 ★日本陸軍航空士官學校特攻隊訓練班出身的台籍日本兵鄭連德(賀川英彥)【戰時日記手稿】原件刊出 ★「

手稿影像」與「日文判讀」逐頁對照呈現(本書不含中譯),一部讓人重返戰時前線的珍貴紀實 ★學者賴永祥、許雪姬、鄭仰恩、鄭麗玲——專業推薦 專業推薦 賴永祥(台灣史資深學者‧前哈佛大學燕京圖書館副館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 鄭仰恩(台灣神學研究學院教會歷史學教授) 鄭麗玲(台北科技大學文化事業發展系教授)

萬榮 美食進入發燒排行的影片

花蓮在地人都不一定知道的夢幻玩水秘境,這裡的水超級清澈,一眼就能看到池底的魚蝦,重點是超級清涼又解暑!旁邊也有溫泉旅社喔!

全文閱讀:https://taiwantour.info/wan-vieng/

總結:如果你的行程裡有花蓮萬榮,建議可以安排1個小時來這裡玩水,人少又不怕曬,推薦給大家參考!

~~~~~~~~

紅葉溫泉停車場(紅葉溫泉旅館外面而已)

地址:97991花蓮縣萬榮鄉紅葉188號

~~~~~~~~

跟著領隊Sky玩

網站:https://taiwantour.info

Youtube頻道:http://www.youtube.com/c/Skyinfo

IG:https://www.instagram.com/huang0415/

概念知識偏序運用於虛擬社群經營分析 - 以Mobile01旅遊美食討論區為例

為了解決萬榮 美食 的問題,作者廖晋熥 這樣論述:

目錄摘要 IAbstract II目錄 III圖目錄 V表目錄 VIII目錄第一章緒論 11.1 研究動機 11.2 研究背景 11.3 研究目的 21.4 研究流程 2第二章文獻探討 32.1 數據庫知識挖掘(Knowledge Discovery in Databases) 32.2 資料探勘42.2.1 預測 52.2.2 關聯規則 72.2.3 聚類 82.3 文字探勘(Textmining)112.4 正規化概念分析(formal concept analysis) 152.5 虛擬社群 172.6 旅遊資訊 212.7 小結 24第三章研究方法 263.1 研究架構 263.2

研究方法 283.2.1 聚類演算法的選擇 283.2.2 關聯規則的最小suport 與confidence 決定方式 283.2.3 斷詞工具 303.3 決定目標與選擇資料集 30第四章資料分析方法 344.1 資料收集 344.2 社群發展分析 344.3 內容分析 364.4 促進討論 40第五章分析結果 435.1 社群發展分析結果 435.2 內容分析結果 465.3 交叉分析結果 485.4 關聯分析與概念格圖(Concept Lattice) 525.5 促進討論應用案例 585.6 小結 61第六章結論 62參考文獻 i圖目錄圖2.1 資料探勘演算法分類 5圖2.2 單一隱

藏層類神經網路示意圖 6圖2.3 階層式聚類Dendrogram 圖 10圖2.4 單一連結聚合 11圖2.5 完整連結聚合 11圖2.6 平均連結聚合 11圖2.7 中心聚合 11圖2.8 文字雲示意圖 14圖2.9 Concept Lattice 演示圖 16圖2.10 Life Cycle of a Community of Practice 20圖2.11 yahoo 入口網站 22圖2.12 研究脈絡 24圖3.1 虛擬社群經營知識分析架構圖 26圖3.2 google 搜尋趨勢,台鐵、普悠瑪詞頻趨勢圖 27圖3.3 support 遞增關聯圖 29圖3.4 取最小Support 方

法說明 29圖3.5 重度使用者對於前十大觀光網站造訪傾向示意圖 33圖4.1 網頁資料收集示意圖 34圖4.2 作者行為統計示意圖 35圖4.3 運用聚類產生關鍵字流程說明圖 37圖4.4 關聯規則計算方式示意圖 38圖4.5 旅遊概念知識格示意圖 39圖4.6 概念知識偏序與聚類之貼文推薦流程圖 41圖4.7 使用類神經網路對文章目的分類數據格式示意表 41圖4.8 使用類神經網路對文章目的分類示意圖 42圖5.1 收集資料欄位說明圖 43圖5.2 作者行為概念統計圖表 44圖5.3 依星期日期計算貼文數統計圖 45圖5.4 依月份計算貼文數統計圖 45圖5.5 子討論文章比例趨勢 46圖

5.6 詞頻文字雲 47圖5.7 關鍵字文字雲 47圖5.8 貼文屬性圖 48圖5.9 第一時期與第二時期比對消失的關鍵字文字雲 49圖5.10 第一時期與第二時期比對新增的關鍵字文字雲 49圖5.11 第二時期與第三時期比對消失的關鍵字文字雲 49圖5.12 第二時期與第三時期比對新增的關鍵字文字雲 49圖5.13 第三時期與第四時期比對消失的關鍵字文字雲 50圖5.14 第三時期與第四時期比對新增的關鍵字文字雲 50圖5.15 第四時期與第五時期比對消失的關鍵字文字雲 50圖5.16 第四時期與第五時期比對新增的關鍵字文字雲 50圖5.17 support 與confidence 的分佈圖

1 52圖5.18 support 與confidence 的分佈圖2 52圖5.19 視覺化關聯圖 53圖5.20 旅遊社群文章五大屬性概念格圖 53圖5.21 概念格圖節點分佈圖1 55圖5.22 概念格圖節點分佈圖2 55圖5.23 概念格圖節點分佈圖3 55圖5.24 概念格圖節點分佈圖4 55圖5.25 概念格圖節點分佈圖5 56圖5.26 概念格圖節點分佈圖6 56圖5.27 概念格圖節點分佈圖7 56圖5.28 概念格圖節點分佈圖8 56圖5.29 概念格圖節點分佈圖9 57圖5.30 概念格圖節點分佈圖10 57圖5.31 應用軟體操作流程1 58圖5.32 應用軟體操作流程2

58圖5.33 應用軟體操作流程3 59圖5.34 應用軟體操作流程4 59圖5.35 應用軟體操作流程5 60圖5.36 應用軟體操作流程6 60表目錄表2.1 類神經網路 6多肉植物葉片數據示意表 6表2.2 資料庫欄位 12表2.3 概念背景演示數據表 16表2.4 虛擬社群觀點 17表2.5 虛擬社群觀點續 18表3.1 使用討論區與其他社群搜尋旅遊資訊比對表 32表4.1 時間標準差計算說明 36表4.2 旅遊概念知識背景示意表 39表5.1 依星期日期計算貼文數統計表 44表5.2 依照月份計算貼文數統計表 45表5.3 貼文數與討論天數表 45表5.4 類神經網路對文發文目的檢

測結果 48表5.5 The Five Stages of Small Business Growth Key Word Compare Table 49表5.6 依照星期比對關鍵字表 50表5.7 依照月比對關鍵字表 51表5.8 子討論區比對關鍵字表 51表5.9 精華文章比對關鍵字表 51表5.10 依作者比對關鍵字表 52表5.11 概念圖節點表 54

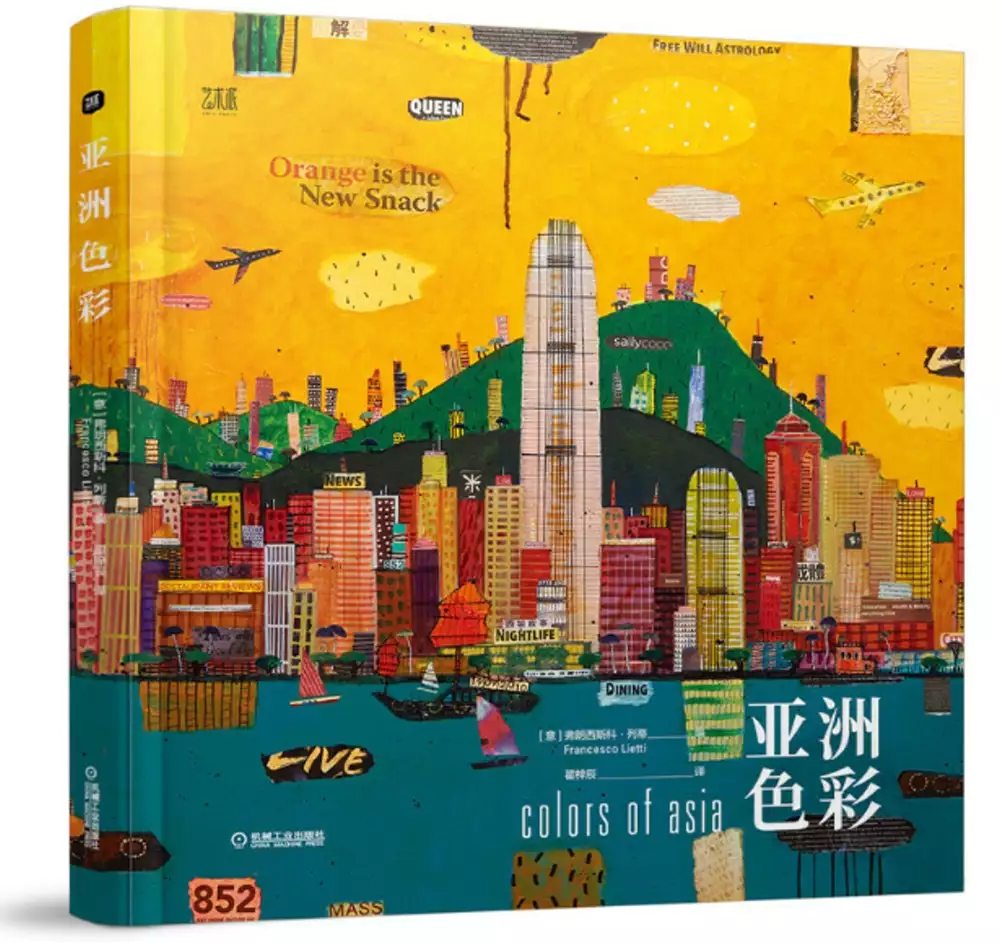

亞洲色彩

為了解決萬榮 美食 的問題,作者(意)法蘭西斯科·列蒂 這樣論述:

法蘭西斯科第一次來到亞洲的那一刻,就立刻被這裡的人、風光和城市景色的活力、能量和美麗所吸引。在這裡,似乎各種各樣的可能性、故事和冒險都是無窮無盡的,他隨時都可以投入其中去探索,這裡的氣味、味道和色彩都幾乎令人陶醉。 繪畫是一種流暢性的行為,可以讓法蘭西斯科重溫某些經歷和冒險,其中許多與他的旅行和發現有關。在消化了這些經歷之後,他幾乎是下意識地就把它們呈現到了畫布上,構圖,顏色的選擇,和繪畫的關鍵元素開始慢慢成形。法蘭西斯科在這個過程中放鬆下來,逐層細化到每一層圖景、每一份色彩、每一個元素,直到這個地方的記憶和冒險被賦予生命。 在這本書中,弗朗切斯科一邊呈現著他的一系列作品,

一邊為他的繪畫創作提供幕後視角:靈感、技巧、體驗和激情。通過將簡短的回憶錄與他的充滿靈感作品相結合,讀者可以看到他完成作品的整個藝術過程。弗朗切斯科也邀請了一些在藝術領域工作的朋友、藝術家和同事來觀察和感受他的作品,這樣他就有機會通過別人的眼睛來瞭解自己和他的作品。 法蘭西斯科·列蒂,自2006年年初以來一直在香港居住,他對這座生機勃勃、折衷主義城市的熱愛彰顯在他的作品中,這些作品源自藝術家的記憶符號,這與旅行和發現的主題共生。 當畫家于2005年夏天首次來到香港時,他產生了一種難以抗拒的感覺,由於各種色彩和濃郁的氣味,他被吸引,留下了大量藝術作品。你不能將這個令

人興奮的大都市放進一個框架中,一個人可以捕捉到細節,但是他永遠無法捕捉到整個畫面。法蘭西斯科通過簡單直接的形式來描繪這一點。他以一種近乎漫畫般的宏偉來描繪了這座城市。通過運用醒目的色彩,畫家捕捉了香港海港天際線的精髓,並將其變為自己的特色。 他的畫徘徊在現實與幻想之間。列蒂使用堅固的油漆塊代表建築物,還包括一些較小的紋理色塊,它們在城市景觀中翩翩起舞,給人以夢幻般的短暫感覺。這位藝術家使用丙烯酸和油畫顏料在畫布上作畫,還添加了拼貼畫以賦予作品的畫質和深度。然後,他用厚的、有光澤的樹脂完成作品,從而進一步增強了色彩的亮度。 列蒂還捕獲了其他亞洲目的地的色彩和美食。越南和巴厘島鬱鬱蔥

蔥的綠色,拉賈斯坦邦的金色日落,菲律賓深藍色的海景,這些只是他參觀和體驗過許多地方中的一部分。藝術家給了我們難得的見解,將現實與魔幻世界融合在一起。 法蘭西斯科出生于義大利科莫湖南岸的菜科。他在米蘭學習建築,並在巴黎高等美術學院和倫敦印刷學院進修。他的作品在世界各地的私人收藏中都有展出。 序 前言 當西方遇見東方 關於法蘭西斯科的專訪 藝術家的道路 白天的倫敦 在倫敦的合租日子 旅居香港 香港藝術簡史 藝術家在香港 我的香港生活 我認識的法蘭西斯科 樹脂顏料 藍綠色調中的香港

烹飪藝術 生活的色彩 亞洲色彩 旅行快照 我與《巧克力山》的情節 菲律賓色彩——巧克力山的傳說 老撾色彩——萬榮的落日回憶 斯里蘭卡色彩——努沃勒埃利耶 越南色彩——橙金色的落日 印尼色彩——在巴厘島的迷路騎行 印度色彩——來自烏代布爾的壯麗 印度色彩——藍色的房子 印度色彩——賈沙梅爾的黃金之城 尼泊爾色彩——安納普爾納峰 馬來西亞色彩——愛情巷 新加坡色彩——“小印度”的獨特魅力 緬甸色彩——童話般的山丘 菲律賓色彩——前往民都洛島 菲律賓色彩——東南亞的

魅力 中國色彩——廣西陽朔 中國色彩——在上海慶祝 韓國色彩——首爾的北村 阿聯酋色彩——穿越沙漠 中國色彩——香港屋頂的落日 老香港建築 街道上的唐樓生活 抽象旋轉 邁向抽象 協作繪畫 兩個人、四隻手 激發靈感的想法 協作未來 常駐藝術家 當地合作 展覽 作者簡介 世界色彩 致謝 攝影

六堆在地食材應用與客家食譜開發

為了解決萬榮 美食 的問題,作者孫世重 這樣論述:

近年來,客家委員會朝多元化、精緻化的方向深耕,特別在客家飲食方面。六堆為臺灣客家文化的重鎮之一,身為廚師的研究者,在後堆內埔求學的六年過程中,經常出入其中,對客家菜有一種特別的喜愛,同時認同產地餐桌、地產地消經營理念,在爬梳客家菜及飲食文化脈絡作為背景,結合六堆客家在地食材的運用,協助研發創意料理,拓展在地食材與客家菜之多元應用及價值提升,以期改善地方產業生態及傳承客家飲食文化。六堆地區農漁物產豐饒,研究者直接訪問在地食材的生產、販售、製作現場,實際尋訪六堆地區的傳統市集與公有市場並品嚐道地風味美食,根據在六堆地區調查結果而決定採用的客家在地特色食材有:美濃的「學菜(又稱福菜)」、「白玉蘿蔔

絲乾」,高樹的「高麗菜乾(瓶菜)」、「梅乾菜」,長治的「酸豇豆」,竹田的「樹豆」,萬巒的「芋槐(芋筍)」,內埔的「花生豆腐」、「六堆黑豬肉」,麟洛的「甩肉丸」,杉林的「客家閹雞」以及佳冬的「石斑魚」等原料,根據在地食材特性與產季設計菜單,透過研究者從事餐飲業多年經驗,總計開發出前菜、主菜(雞、豬、魚)、湯品、點心……等七道料理,包含「美濃學菜脆三絲」、「芋筍八寶布袋雞」、「樹豆黑豬東坡肉」、「剁椒豇豆石斑魚」、「砂鍋肉丸花三鮮」、「芫香花生豆腐卷」、「梅菜蘿蔔絲酥餅」。經由問卷及感官品評的調查結果,七道料理整體接受度皆達4分以上,其中以「樹豆黑豬東坡肉」最受歡迎獲得4.69分的高度評價,其次為

「芋筍八寶布袋雞」有4.5分、再者是「剁椒豇豆石斑魚」4.41分、「芫香花生豆腐卷」4.36分、「美濃學菜脆三絲」4.25分、「砂鍋肉丸花三鮮」4.16分、「梅菜蘿蔔絲酥餅」4.13分,透過消費者的角度品評後建置其標準作業流程,期以本研究之開發模組成為客家餐飲業者研發或消費者家庭應用之參考。