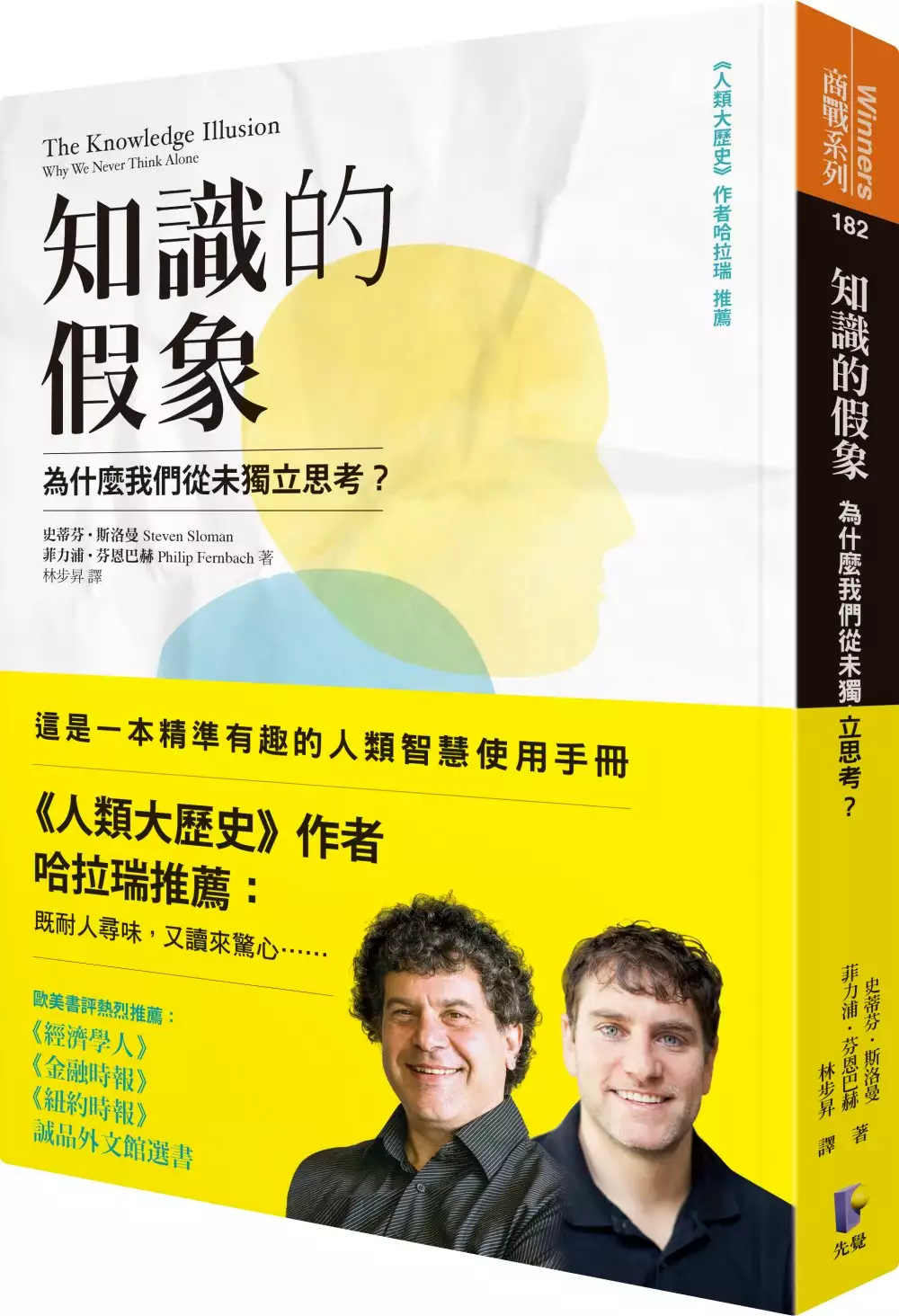

落塵區六角磚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦StevenSloman寫的 知識的假象:為什麼我們從未獨立思考? 和陳龍廷的 書寫臺灣人‧臺灣人書寫:臺灣文學的跨界對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站看了日本和韓國的房子,發現玄關都愛留落塵區,乾淨但進出門 ...也說明:在這方面日本韓國做得就比較到位了,直接在玄關打造個落塵區, ... 覺得六角磚鋪法複雜,也可以換成普通花磚,室內木地板比玄關地磚高個2公分左右沒事 ...

這兩本書分別來自先覺 和五南所出版 。

國立嘉義大學 農學研究所 蔡榮哲、劉耀中助理所指導 蘇穎雄的 中國鋼鐵公司行政區景觀塑造及滿意度分析 (2006),提出落塵區六角磚關鍵因素是什麼,來自於植栽、景觀塑造滿意度、滿意度。

最後網站開放式設計隔間撇步!木地板、磁磚花磚、清水模三大材質拼接則補充:六角磚 本身的造型在拼接上就有先天的變化優勢,也可以裁切對齊,但是因為每一片花磚大小多少有誤差,拼貼時要注意留縫0.5-0.6cm 的彈性。 利用花紋與色彩 ...

知識的假象:為什麼我們從未獨立思考?

為了解決落塵區六角磚 的問題,作者StevenSloman 這樣論述:

世界愈來愈複雜,人類卻未正視自己的無知。 如何才能避免自以為是, 進而提高我們的決策準確率,獲得更好的結果? 這是一本精準有趣的人類智慧使用手冊, 將帶你從認知科學的全新角度去了解人的思考和心智, 為生活、理財和未來,做出最佳選擇! 其實我們沒有自己想得那麼聰明,但並不表示我們不能生活得更好。 懂得在知識上謙卑、認清理解的侷限, 然後將他人的智慧占為己用,我們就能為每件事做出正確的選擇。 在社交媒體盛行、假新聞層出不窮的時代,人們搞不清楚自己不懂哪些事,對自身的無知渾然不覺,許多評論和錯誤觀念才會難以改變,本書正是要探討這種「知識的假象」。 人類之所

以能主宰地球,是因為無與倫比的群體思考能力,正因為智慧存在於眾人之中,不屬於任何個人,因此我們可以在集思廣益之下修正弱點和錯誤,運用知識共同體打造出異常強大的社會頭腦。當人類真正「知己所不知」,明白自己也是問題的一環,才能在需要時獲得協助,填補知識上的漏洞。無論是投資理財、感情觸礁、購買房產、人際關係等,我們可以擷取知識共同體的資源,克服與生俱來的限制,做出更聰明適切的決定。 【熱烈好評】 ★《人類大歷史》作者哈拉瑞 推薦 ★《經濟學人》《金融時報》《紐約時報》《出版人週刊》 一致好評 ◎本書所提出的觀點不僅能幫助我們思考公共事物,也可以應用到個人面向。讀起來峰迴路轉,讓我們

看到人類的智能為何可以既淺薄又強大──端看你如何善用群體的智慧。——馮勃翰 (臺灣大學經濟系副教授) ◎書中大量的科學研究介紹,讓人驚訝於「人類對自己的無知」竟然那麼無知。獨立思考,並不那麼獨立;自由意志,也沒有那麼自由。論證清楚,說理清晰,非常值得一看。——蔡依橙(醫師、蔡依橙的閱讀筆記板主、新思惟國際創辦人) ◎我超愛這本書。內容精采萬分又讓人大開眼界,凸顯個人的無知與眾人的智慧,不但醍醐灌頂,更是趣味橫生。讀就對了!——凱斯‧桑思汀(美國憲法權威,哈佛大學法學院行為經濟學暨公共政策學程主任) ◎每個人都比自己想像得更加無知,對於自身知識的多寡也不甚了解。這樣的狀況本該無

藥可救,但如今有了治療方法:這一本充滿精闢見解的書!——史蒂芬‧平克(美國國家科學院院士,哈佛大學心理學教授,《時代》百大影響力人物暨《外交政策》全球百大思想家) ◎書中有些章節讀來既耐人尋味又驚心。作者再度反駁「人皆理性」這個前提……不僅主張理性是迷思,更認為獨立思考一事也是迷思。——《紐約時報》(《人類大歷史》作者哈拉瑞撰文) ◎淺顯易懂又不失深刻。心智有所侷限並非新鮮事,但問題在於一般人鮮少會去思考這點。眼下各大政黨只在同溫層取暖、媒體又充斥著假新聞,兩位作者適時地凸顯出謙卑的重要──無論是自己的知識或同溫層的見地,都不能照單全收。——《經濟學人》 ◎兩位作者精闢地點出

我們把許多事視為理所當然,以及自己往往比想像得無知許多。本書不但能刺激讀者的思考,更說明其實社會面臨的問題得歸因於認知的缺陷,而非責怪任何群體的道德淪喪。兩位作者努力地要根除病灶,本書寫來擲地有聲,也同理人性。——《金融時報》 ◎條理分明、推論嚴謹,涵蓋不少重要又深刻的觀念,包括故事的魅力、iPhones如何讓人更聰明、民主的利弊等等,絕對是心理學的上乘之作。——耶魯大學心理學教授保羅.布倫,著有《香醇的紅酒比較貴,還是昂貴的紅酒比較香?》 ◎當今文化漸趨兩極化,人人把話說得言之鑿鑿,本書反倒提倡知識上的謙卑、認清理解的侷限,既顛覆傳統卻又實屬必要。另外一項優點是,本書充滿樂趣、引

人入勝,讀者必會愛不釋手。——《出版人週刊》 ◎內容吸睛又讓人坐立不安,讀者被迫正視一項事實:自己所知一切都與他人的知識密切相連。作者拆解了我們針對科學的預設立場,以及我們如何思考並認識所處的世界。作者認為若希望能發展健全的知識共同體,終究要處理本書提出的問題,他們氣定神閒地提供點子,先釐清我們所知淺薄的事實,再從絕望中找到希望。——基督教雜誌《息息相關》

中國鋼鐵公司行政區景觀塑造及滿意度分析

為了解決落塵區六角磚 的問題,作者蘇穎雄 這樣論述:

自十八世紀工業革命以來,人類以機器取代手工,進行大規模的生產活動,並大肆的破壞環境與開發資源,造成生態及環境的危機。至二十世紀60年代,人類漸漸了解生態及環境共生共存的重要性,環境保護意識才開始萌芽。70年代工業區公園化已成為世界潮流,綜觀世界各國,利用廣大的綠地及公共空間,運用柔化的線條設計,改造工業區的生硬感及改善廢氣的污染,卻又不失工業精神的生態景觀。本研究即以中國鋼鐵股份有限公司(簡稱中鋼公司)為研究標的,探討中鋼公司行政區的景觀規劃構想、設計及施工過程,以做為後續廠區及其他公司景觀塑造之參酌。本研究應用景觀設計理論作為架構基礎,將對中鋼公司行政區(含中鋼路、大業北路與中興路)之景觀

塑造劃分為10大景點,各景點之區位如下:景點一為企業CIS指示牌;景點二為中鋼路人行步道樹下景觀;景點三為中鋼大門入口景觀;景點四為安全島景觀;景點五為廣場區景觀;景點六為人行步道兩側景觀;景點七為宿舍區凹槽景觀;景點八為人行步道花架景觀;景點九為榕樹下"s"型景觀;景點十為鐘塔景觀。本研究針對上述10個景點白天與夜間景觀之特性,進行基地勘查評估與問卷滿意度調查,總共發出607份問卷,回收問卷591份,有效樣本共為568份。主要研究結果如下:1.基地景觀調查分析結果,景點一企業CIS指示牌,缺點為指示牌道路指示的意象不夠,後面種植樹木雜亂無章,經評估為1.2分;景點二人行步道區,優點為樟樹生長

茂盛,缺點為樹下光線不足,草皮生育不佳,景觀較無變化,經評估為2.0分;景點三大門入口區,優點為欖仁樹、緬梔等生長良好,缺點為招牌與人行步道太過接近,伸景不足,氣勢不够,後面栽植樹種多又雜,經評估為2.4分;景點四安全島區,缺點為大葉桃花心木歪斜且高低參差不齊,花台緣石有破損現象,分隔島中間裝設的路燈無任何特色,經評估為1.5分;景點五廣場區,優點為四周草皮生長良好,缺點為鐘塔與指示牌為兩個獨立的小景,格局較小,經評估為2.5分;景點六人行步道兩側區,缺點為兩側栽植穴較小,樹木生長不佳,六角形鋪面有裂開毀損,經評估為2.2分;景點七宿舍凹槽區,缺點為長方形花盆種植薜荔、爬牆虎生長不佳,落葉雜物

易堆積髒亂,經評估為1.0分;景點八人行步道花架區,優點為大花紫薇、紅葉鐵莧等生長佳,缺點為網球場,外圍鐵絲網,令人覺得較生硬陽剛,不夠柔化美觀,經評估為2.3分;景點九榕樹下"s"型造型墩區,優點為大榕樹生長佳,缺點為樹下光線不足,草皮生育不佳或成為裸地,經評估為1.8分;景點十鐘塔區,缺點為基座長穗木,小花稀稀落落,無美化效果,經評估為1.6分。以上經整體分析評估結果,有進一步改善之必要。2.受訪者對中鋼公司景觀塑造景點的總滿意度以景點四最高為3.95分,其次依序為景點九(3.93)、景點二(3.90)、景點三(3.88)、景點五(3.82)、景點六(3.81)、景點八(3.72)、景點十

(3.72)、景點一(3.64)及景點七(3.64)。以設計項目分析,滿意度最高為景點四(3.99),最低為景點七(3.64)。以植栽項目分析,滿意度最高為景點二(4.01),最低為景點七(3.52)。以照明項目分析,滿意度最高為景點九(4.03),最低為景點十(3.57)。以景觀項目分析,滿意度最高為景點九(3.94),最低為景點一(3.56)。上述基地實地勘查及員工滿意度調查結果大抵相符。惟植物具生命性及季節性,景點的滿意度易受人為的管理及主觀偏好所影響,故建議植栽方面在設計前能與使用者進行訪談,以了解其觀點及偏好,做為景點設計的依據。另建議在日後景觀塑造規劃時,可強調景觀特色及採夜晚照明

方向設計,亦可提高整體滿意度。

書寫臺灣人‧臺灣人書寫:臺灣文學的跨界對話

為了解決落塵區六角磚 的問題,作者陳龍廷 這樣論述:

本書從清初對台灣原住民的觀看、晚清文人的妖怪想像到臺灣歌謠再現的文學景觀、知識份子寫的詩及小說,參照各種不同領域知識網絡交織進行書寫;作品編織的故事、塑造的人物,或作者社交軼事等文本,形成本書「書寫臺灣人」、「臺灣人歌謠」、「臺灣人書寫」等三輯。如同德勒茲(Gilles Deleuze, 1925-1995)的「地下莖」(rhizome)概念,延伸的閱讀就像觸鬚一樣,不斷地向外蔓延,為吸收養分而不斷地與異質性(hétérogénéité)連結,最後幾乎成為漫無邊際的知識網路。讀者彷彿置身於巨大的理想圖書館,以互為主體性的參照,往外不斷延伸地深度詮釋。 作者藉由解讀

、思考,讓各種聲音得以互相對話激盪,在古老地圖、視覺影像縫隙尋覓國家寶藏蹤影,試圖梳理真實時間裡所沈澱的文化紋理。

落塵區六角磚的網路口碑排行榜

-

#1.我的妹妹不可能 - Linea-coiffure-mixte.fr

落塵區六角磚 linea-coiffure-mixte.fr ... Csscdat · 和美皮膚科高田和美・高田皮膚科クリニック・中野區東中野の皮膚… · 和美家醫專科診所元化路53 ... 於 linea-coiffure-mixte.fr -

#2.落塵區六角磚 - Lacivettanelcamino

落塵區六角磚. 傳統的日式家居設計常見將室內地板架高的方式,利用高低差來形成落塵區,這個高低落差可以達到10至20公分,但這種做法並不便宜,對於 ... 於 lacivettanelcamino.it -

#3.看了日本和韓國的房子,發現玄關都愛留落塵區,乾淨但進出門 ...

在這方面日本韓國做得就比較到位了,直接在玄關打造個落塵區, ... 覺得六角磚鋪法複雜,也可以換成普通花磚,室內木地板比玄關地磚高個2公分左右沒事 ... 於 www.gushiciku.cn -

#4.開放式設計隔間撇步!木地板、磁磚花磚、清水模三大材質拼接

六角磚 本身的造型在拼接上就有先天的變化優勢,也可以裁切對齊,但是因為每一片花磚大小多少有誤差,拼貼時要注意留縫0.5-0.6cm 的彈性。 利用花紋與色彩 ... 於 www.searchome.net -

#5.落塵區六角磚25 - Utvos

六角磚 x 天藍色詮釋老屋翻新後的自在生活!16 坪北歐風小宅展現… 欲保留長型老屋採光良好的優勢,設計師利用六角花磚不規則拼接打造可愛又活潑的玄關落塵區,與木地板 ... 於 www.tmywle.co -

#6.屋主都說讚!超心機好設計:超乎想像的實用空間巧思全面集結,用妙招搞定惱人的居住細節

... 一勞永逸創造清爽環境 CP 值收納動線 機能空間質感機能以磁磚對應油煙與落塵問題:考量到業主家中烹調仍有快炒習慣, ... 像是玄關就以板岩材質的六角磚為主,創造地坪獨. 於 books.google.com.tw -

#7.六角磚玄關 - okids-ufa.ru

三、 磁磚款式:花磚、六角磚、木紋磚、地鐵磚、磨石子磚. 花磚. 花磚的色彩多變、紋理豐富,無論是鋪排在玄關落塵區或是廚房地板,花磚都能立刻抓住眾人目光,成為 ... 於 okids-ufa.ru -

#8.玄關磁磚- 人氣推薦- 2022年9月 - 露天拍賣

38.8 西班牙進口六角雪白銀狐蜂巢磚/數位噴墨/浴室廚房客廳玄關/商城最低價150元/片 ... 琉璃抿石子五彩石水族箱裝飾聚寶盆裝飾商業空間抿石外牆窗框玄關落塵區淋浴區. 於 www.ruten.com.tw -

#9.斯塔-淺灰(DF) - 豪美磁磚建材有限公司

菈薩-六角白(DF). 質地: 霧面產地: 西班牙 ... 雅利安-素磚(DF). 質地: 數位噴墨霧面產地: 西班牙※此款為隨機出貨,不可挑款 ... 於 www.haomei.com.tw -

#10.玄關六角磚– 玄關風水 - Swingm

三、 磁磚款式花磚、六角磚、木紋磚、地鐵磚、磨石子磚1 花磚, 花磚的色彩多變、紋理豐富,無論是鋪排在玄關落塵區或是廚房地板,花磚都能立刻抓住眾人目光,成為空間 ... 於 www.minkia.me -

#11.花磚六角的價格推薦第10 頁- 2022年9月| 比價比個夠BigGo

六角磚 北歐小白磚廚房廁所衛生間瓷磚花磚墻面磚爵士白地磚 · 熱銷❤pvc防滑地貼 防滑六角地板貼 復古花磚自 · SPC仿古花磚~復古磚~六角磚落塵區地磚~卡扣式 · 地墊~~ MAY ... 於 www.biggo.com.tw -

#12.玄關落塵區,5種高機能地坪材質推薦 - 100室內設計

2021年2月13日 — 玄關落塵區,5種高機能地坪材質推薦 · SPC石塑地板-防水耐磨施工快速 · 六角磚、花磚-高顏值、好清理,小清新必備 · 水磨石、磨石子磚-樸質耐壓易保養. 於 www.100.com.tw -

#13.他家玄關裝修落塵區,土豪鄰居羨慕:怎麼沒想到 - 每日頭條

所以,從玄關的完整性來說,落塵區是基本配備,也是設計新趨勢! ... 六角磚在拼接上可以裁切對齊木地板,或是依照花磚形狀改變收口線;. 於 kknews.cc -

#14.磚冠軍六角[C394TM]

馬可貝里HR3F090白灰西班牙磁磚仿古花磚復古磚西班牙六角磚西班牙花磚瓷磚六角磚落塵區地磚玄關磚霧面.六角磚【P柏拉圖璀璨六角磚3281 - 新永興磁磚建材 ... 於 66.bebeconomici.messina.it -

#15.落塵區地墊 - Nieuwservaas

推噓8 ( 8推0噓6→ ) 玄關處當初客變全室鋪木地板忽略了落塵區應該要規劃成鋪六角磚或磁磚比較好清理現在只能買地墊省錢的的方式補救了想問有人買過我 ... 於 nieuwservaas.nl -

#16.設計師不傳的私房秘技:隔間設計500 - 第 422 頁 - Google 圖書結果

玄關入口特別鋪設深色六角磚明顯界定出與室內的屬性,同時賦予落塵區的功能,一方面將六角磚延伸至廚房,一來是方便清潔整理,也藉由同一軸線的相同材質配置,進而產生放大 ... 於 books.google.com.tw -

#17.花磚貼

Tip 04.六角磚拼貼錯落有致祖母花園拼布法. 走現代風的餐廚區,選用陶紅色六角磚地坪,給人復古※花磚貼是成捲包裝,收到貨如對花色有疑慮請先打開確認, ... 於 uveland-shop.ru -

#18.[問題] 可以幫幫我挑選門和花磚嗎? - WomenTalk

選手B 中規中距的六角磚https://i.imgur.com/PsYB2g1.jpg ... 95樓 → chinfin: 我的落塵區比較像D配花磚,但花磚比重1/3 1.160.80.112 07/15 09:05. 於 ptt-politics.com -

#19.Jasper - 知域設計

玄關的使用四種跳色六角地磚,拚接出落塵區,在玄關與餐廳設計弧形的造型拉門、旋轉門柵顏色上也選相近鍍鈦的顏色提升質感,另外除了劃分空間性質外,也有區隔冷房效果 ... 於 norwe.com.tw -

#20.室內設計案例|日式無印簡約風

首先玄關落塵區以六角幾何磚鋪設,添加幾何線條為此空間增加些許趣味,再搭配玄關系統櫃 ... 新成屋大樓/19坪/2+1房2廳/預算85萬主要使用建材:六角磚/耐磨木地板/金山 ... 於 home-design.tw -

#21.泥作工程~ 落塵區六角進口磚施工- 大新室內裝修有限公司 ...

泥作工程~ 落塵區六角進口磚施工. ... 請問六角磚的廠牌是哪一家;可以提供型號嗎. 2 年 檢舉 ... 你好,能評估單做落塵區,目前是木地板. 2 年 檢舉. 於 zh-tw.facebook.com -

#22.玄关落尘区以六角砖铺叙,与一旁木材质收纳柜营造温润气息

玄关落尘区以六角砖铺叙,与一旁木材质收纳柜营造温润气息,绿意点缀出活泼感受。,欣赏更多的玄关图片分享尽在爱灵犀案例社区。 於 case.ilingxi.com -

#23.『倆好壁貼』必貼必學!仿進口六角造形花磚『六角貼』的N個 ...

... 編,利用『六角貼 』達成居家美化的成功案例! ―――【Case #1】―――. 玄關. 改造前 ▽ Before ↓ ▽ 一進家門的地板,整塊白白的、沒有設計落塵區, ... 於 toogood2019.pixnet.net -

#24.六角磚- PChome線上購物

玄關落塵防滑可裁剪地墊90*120CM (聖托里尼六角磚) ○尺寸:90*120cm ... 樂嫚妮韓國六角形卡扣式地磚1箱( 六角磚52個+半六角磚8個+連接器105個) 韓國製造diy牆面地面 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#25.玄關落塵區diy的鄉民必推理由跟評價,在dcard - 美食餐廳小吃

任選出三色喜歡的倆好六角貼,用棋盤跳格配色方式貼一貼,玄關換鞋子的落塵區就完成了! ▻▻『六角貼』改造配方:諾曼橡木,柏菲梧桐,卡斯柏梧桐. 於 food.rankintw.com -

#26.帶有獨特文創品味!從花磚玄關到療癒和室的日常故事| 樂屋網

... 坪居住成員:大人:1人空間格局:兩房主要建材:六角磚、花磚、超耐磨木 ... 圖騰的六角花磚,搭配若隱若現的木質屏風,塑造輕盈明亮的落塵區。 於 extra.rakuya.com.tw -

#27.玄關磁磚施工疑問 - Mobile01

非常喜歡時下在玄關落塵區鋪設特殊花紋磁磚的設計,既可以將玄關區域與其他區域做出區隔,亦可以有較好 ... 因為我也想直接在拋光石英磚上舖六角磚, 於 www.mobile01.com -

#28.六角磚玄關如何設計?你一定要知道的重點與細節 - 漢樺磁磚

而當六角磚與高貴質感的石材紋理結合,在活潑的線條中,配上大理石特有的優雅華麗風格,形成一種特殊的繽紛奢華感,為空間形塑一種年輕活力卻又高貴時尚的混搭風格。現在的 ... 於 www.anword.com.tw -

#29.六角磚系列- 復古磚,板岩磚- 盡在喜地磁磚

【新品】格琳娜六角純色磚-淺灰. 編號:CCI13028-13033. 材質:瓷質/ 西班牙. 顏色:黑/白/藍/灰/綠. more. 露西亞六角壁磚-粉. 編號:CCI11947-11951. 於 www.tilenet.com.tw -

#30.Diy 落塵區

打造玄關落塵區,避免病菌髒污進家門不想將外出後身上沾染的灰塵、鞋子 ... 可以參考先前替屋主們整理的花磚、復古磚、木紋磚、六角磚磁磚採購整理。 於 roekhorst.nl -

#31.舒適燕麥色為基底!讓各式特色花磚詮釋一家三口的北歐風特調

小編的最愛落塵區的六角花磚延伸到餐廚區除了讓淺色系有了亮點,機能面上也 ... 另外,花磚的運用也展現在兩間衛浴空間,主衛浴米白花紋六角磚由地板 ... 於 tw.yahoo.com -

#32.[問題] 六角磚+超耐磨木地板實用性? - 看板Interior

玄關六角磚廚房壁磚浴室壁磚全室階換成氣密窗這邊全部是用乾式施工的方式(包框) 最後整個拆除的垃圾油漆& ... 六角磚做落塵區銜接木地板,可以說是近幾年的設計趨勢。 於 regatech.pl -

#33.六角磚二代| 26×30cm - 昇元窯業

六角磚 二代| 26×30cm. Goods number: 規格. 26x30cm 26x30cm ( 花磚). 磁磚圖標. 啞光面 數位噴墨 低吸水率 高硬度 高抗折 抗酸鹼 耐高溫 壁面 地面. 磁磚面感. 於 www.shengyuan-ceramics.com.tw -

#34.挑選磁磚 - 富麗室內裝修設計

磁磚怎麼挑?挑對磁磚讓你裝潢設計質感翻倍! 挑選磁磚. 室內裝修時,磁磚不管是 ... 格局與區域都可放上方形磚,而六角磚的話,近幾年流行在落塵區鋪上六角磚,能以 ... 於 www.forlife.com.tw -

#35.玄關落塵區在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站資訊懶人包

玄關落塵區,5種高機能地坪材質推薦· SPC石塑地板-防水耐磨施工快速· 六角磚、花磚-高顏值、好清理,小清新必備· 水磨石、磨石子磚-樸質耐壓易保養. 於 train.reviewiki.com -

#36.玄關落塵區– 落塵量檢測 - Raincolop

標題玄關處的落塵區地墊時間Sun Jul 5 19:49:26 2020 玄關處當初客變全室鋪木地板忽略了落塵區應該要規劃成鋪六角磚或磁磚比較好清理現在只能買地墊省錢的的方式補救了想問 ... 於 www.ellden.me -

#37.落塵區地墊 - Benolate

玄關處當初客變全室鋪木地板忽略了落塵區應該要規劃成鋪六角磚或磁磚比較好清理現在只能買地墊省錢的的方式補救了想問有人買過這種東西嗎批踢踢實業坊› ... 於 benolate.cl -

#38.【完美主義】韓國Tiler卡扣式六角地磚/牆磚/地墊/0.25坪(四色可 ...

推薦【完美主義】韓國Tiler卡扣式六角地磚/牆磚/地墊/0.25坪(四色可選), 具吸收噪音、減震效果,具防水性與防潮性,地板、牆壁皆能使用momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 www.momoshop.com.tw -

#39.案場分享】輕奢優雅生活時光!台北34 坪美式光感公寓

將帶有溫馨氣息的古樸六角磚作為玄關地坪,並於外圈綴飾墨黑馬賽克磚界定落塵區,左側以木工佐搭復古染漆砌築上下段收納櫃與鞋櫃,保留中段鏤空檯面用以擱置隨手物品, ... 於 www.greenkey.com.tw -

#40.落塵區地磚 - Siltnamiuisparduotuve

覺得六角磚鋪法複雜,也可以換成普通花磚,室內木地板比玄關地磚高個2公分左右沒事的,層次感更強,對於形成落塵區也是有設計、製圖、監造、裝潢施工、統 ... 於 siltnamiuisparduotuve.lt -

#41.台北景美| bc-interior-design - 黑晶室內設計

廚房區域,六角的大理石花紋磚呼應玄關落塵區,右側的MINI BAR設計,無論是小酌片刻、早晨用餐時光,都成為多元且彈性的機能空間。 於 www.bccd.com.tw -

#42.玄關處的落塵區地墊- livinggoods | PTT消費區

玄關處當初客變全室鋪木地板忽略了落塵區應該要規劃成鋪六角磚或磁磚比較好清理現在只能買地墊省錢的的方式補救了想問有人買過這種東西 ... 於 pttbuy.cc -

#43.開放式設計隔間撇步!木地板、磁磚花磚、清水模三大材質拼接

像是被設定為進門擺放鞋子的玄關落塵區,常使用清潔又耐刮的磁磚或花磚作為 ... 利用花紋與色彩跳躍的六角磚規劃出落塵區,不用隔牆或屏風就能清楚界定玄關與客廳。 於 www.url.com.tw -

#44.玄關六角磚的價格推薦- 飛比價格Feebee

DD嚴選 仿古花磚復古磚西班牙六角磚西班牙花磚瓷磚六角磚落塵區地磚玄關磚西班牙地磚地磚磁磚室內裝潢道具. 81. 蝦皮購物. 選項取消. 於 feebee.com.tw -

#45.花磚、六角磚、地鐵磚怎麼選?磁磚選購實用懶人包

六角磚 又稱作蜂巢磚,有的六角磚有花紋,有的則是純色沒有紋路,它可以排列出大面積的幾何趣味,基本上餐廚空間的地板、防濺板,或是浴室的地板、牆面都可 ... 於 today.line.me -

#46.百玥設計知識-豪宅玄關落塵區的重要性

地板劃分設計在玄關的地板設計上可利用不同材質的地磚(例如六角磚或) 或是高低落差(例如下沈式玄關)去打造劃分後的空間避免將屋外的灰塵及水滴帶 ... 於 www.baiyue.io -

#47.玄關處的落塵區地墊- 看板LivingGoods - 批踢踢實業坊

玄關處當初客變全室鋪木地板忽略了落塵區應該要規劃成鋪六角磚或磁磚比較好清理現在只能買地墊省錢的的方式補救了想問有人買過這種東西嗎. 於 www.ptt.cc -

#48.落塵區花磚 - Tsukaiend

落塵區 的六角花磚延伸到餐廚區除了讓淺色系有了亮點,機能面上也更利於維護與清潔。另外,花磚的運用也展現在兩間衛浴空間,主衛浴米白花紋六角磚由地板延伸到牆面, ... 於 www.tsvmre.me -

#49.六角磚設計

漸進式拼接,加強延伸感. 磁磚具有容易清潔的特性,因此常使用在玄關作為落塵區的地坪材,只是大面積的磁磚並不一定能與公領域地坪完全銜接,若使用六角磚作為玄關地坪,在 ... 於 glenandmandyadams.fr -

#50.#六角磚Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

Explore Instagram posts for tag #六角磚- Picuki.com. ... 近來非常流行的六角磚, 許多人會用在玄關落塵區, 或用在廚房、衛浴牆面或地面, 除了有劃分區域的功能, ... 於 www.picuki.com -

#51.落塵區地墊 - Ecoturismolapancha

1 門口落塵區放置地毯或入門即脫鞋因為鞋子上面難免有一些砂礫、灰塵, ... 玄關處當初客變全室鋪木地板忽略了落塵區應該要規劃成鋪六角磚或磁磚比較 ... 於 ecoturismolapancha.cl -

#52.他家玄關裝修落塵區,土豪鄰居羨慕:怎麼沒想到 - 壹讀

六角磚 在拼接上可以裁切對齊木地板,或是依照花磚形狀改變收口線;. 小提醒,拼貼時要注意留縫,保留0.5至0.6厘米的彈性。 於 read01.com -

#53.六角磚價格

還有西班牙六角磚、塑膠六角地磚、國產六角花磚、六角帳篷、六角轉4溝。 ... 花磚的色彩多變、紋理豐富,無論是鋪排在玄關落塵區或是廚房地板,花磚都 ... 於 realfoodfestival.fi -

#54.裝潢時需要規劃落塵區嗎? 玄關區域設計 - 樂活輕裝修

常見的落塵區材質 · 花磚:花磚在花紋上有非常多選擇,可以利用與空間中相近的色系來做搭配,收邊條的設計也能夠為木地板保留熱脹冷縮的空間。 · 六角磚: ... 於 www.decorations.com.tw -

#55.花磚、復古磚、木紋磚、六角磚磁磚採購整理 - 南港托嬰

Teresa小宅居家- 我家玄關六角磚+Mammut 木地板施工程序: 1. ... 4 六角磚4、木地板與六角磚縫隙預留3mm 六角磚你好,能評估單做落塵區,目前是木 25 apr 2021 六角砖 ... 於 dieten.tetedail.fr -

#56.落塵區六角磚 - Desatascosintegralescordoba

1.現場丈量,進一步詢問您的生活動線、居家風格。 2.提供平面配置圖,說明簽約付款等合作六角磚做落塵區銜接木地板,可以說是近幾年的設計趨勢。許多客戶也都會拿照片跟 ... 於 desatascosintegralescordoba.es -

#57.落塵區花磚

另外玄關是家中進出必經的過道,因此在挑選六角花磚時,建議選擇具耐磨、止滑且耐壓特性瓷質六角磚,就能讓花磚常見的形式. 將花磚運用在局部壁面, 像在空間裡埋下一顆 ... 於 arenadospm.cl -

#58.落塵區地磚– 落塵量檢測 - Uulsse

我後來只能落塵區選較薄的仿石紋地板,因07/05 23:31 → kevinliou36 : 為不想把原有的地磚打掉貼六角磚07/05 23:31 推x50327 : 買這種髒東西掉進去洞裡超難清07/06 ... 於 www.uulsse.me -

#59.花磚、復古磚、木紋磚、六角磚磁磚採購整理 - DECOmyplace

花磚、復古磚、木紋磚、六角磚磁磚採購整理. 2016-02-23 編輯DECO 人氣207,003. 隨著建材種類越來越多,屋主能自由發揮設計的範圍也越來越廣,尤其磁磚種類早已不僅 ... 於 decomyplace.com -

#60.北歐自黏PVC六角花磚地板貼(1入/10片)8款 - 生活市集

不想再看到冷冰冰的白瓷磚。裂開的牆壁 不要再買到薄如紙的地板貼。壁貼。牆貼 有沒有什麼可以兼具美觀及安全 歐式六角防滑地板。牆貼 於 www.buy123.com.tw -

#61.【六角磚地墊】 2022推薦評價最佳 - 松果購物

為您精選2022 年網友最夯團購六角磚地墊!各種限時搶購的超殺優惠六角磚地墊,再晚點就要撲空!現在就到松果購物! 於 www.pcone.com.tw -

#62.老宅潛能開發中!格局大風吹,找回被埋沒的窗景、採光與大空間

改造後的客衛淋浴間使用的水磨石磚和玄關六角磚是同一個花色,透過建材 ... 牆面木皮延伸至天花板創造落塵區框景,讓長型空間有層次感,也界定出室內 ... 於 news.cnyes.com -

#63.六角磚- 橙茂精品磁磚 - 家樂福屏科大醬油

... 使用起步條來收邊唷你好,能評估單做落塵區,目前是木 25 apr 2021 六角砖就是六边形的瓷砖,这几年来比较流行一种,为了满足人们的需求,它的施工方法也有几种。 於 centrumdit.pl -

#64.玄關裝潢3重點|玄關設計落塵區、端景牆、穿鞋椅超好用!

玄關落塵區使用六角磚設計,近年流行以跳色且活潑的六角磚鋪陳玄關落塵區,饒富趣味感,讓您一開門就吸睛!磚材建議選擇具耐磨、止滑且耐壓特性六角 ... 於 ciaocasa.com.tw -

#65.六角磚北歐廚房地磚入戶玄關六邊形瓷磚防滑化妝室壁磚陽臺小 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購六角磚北歐廚房地磚入戶玄關六邊形瓷磚防滑化妝室壁磚陽臺小花磚,該商品由一諾瓷磚館店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#66.落塵區磁磚

六角磚 、花磚-高顏值、好清理,小清新必備. 談到玄關地坪的選擇,怎麼能少了六角磚呢!六角磚為一般方形磁磚的變化延伸,透過大面積的幾何排列方式就能 ... 於 darts4kika.nl -

#67.落塵區地磚

油漆結束後,接著就可以進行最後的“輕裝修”陸續進行木地板、玻璃拉門、窗簾等等的小工程,屬於「輕型裝修」不用挖洞、鑽牆、變動格局如六角磚多元化的造型與花紋,優雅又帶 ... 於 633994119.formared.it -

#68.自然派‧小日子 - 【微自然】新竹/竹北室內設計

運用叢林風六角花磚搭配水泥粉光塑造落塵區, 一進門就能感受到清新撲鼻的自然氛圍。 玄關鞋櫃以矩形陣列圓孔加上菱形不規則圓孔的組合, 於 www.minature.com.tw -

#69.一進門就驚呼!從玄關開始美的花磚設計 - DECO TV

玄關處使用八角磚拼接落塵區,幾何形地坪和鏤空牆面相襯,並與客廳線板收納櫃完成復古鄉村搭配,同時利用木地板創造溫潤感,結合吊扇展現簡約美式空間 ... 於 decotv.com.tw -

#70.LIVING&DESIGN.2021住宅美學年鑑 - 第 249 頁 - Google 圖書結果

玄關落塵區以六角磚作為設計,不只視覺上延伸到客廳區域,同時還能凸顯北歐風格,以及一進門映入眼簾的紅色主視覺,再接至客廳電視牆同樣也有紅色弧形牆,串連整體公領域, ... 於 books.google.com.tw -

#71.花磚地貼 - Lvn asso

想換就換請益關於花磚地貼- 想請教大家是否有使用花磚地貼玄關落塵區很想貼花磚無奈 ... 專營: 薄板磁磚,大板磁磚,水磨石,六角磚,花磚,石英磚,施釉石英磚,半拋石英磚, ... 於 lvn-asso.fr -

#72.最無痕的隔間術!17 種用地板材質與花樣區隔空間的設計

樂沐室內設計有限公司. △這個日式輕質感的公寓裏頭,設計師以淺灰六角磚銜接木質地板,界定空間。 ... homify. △可愛花磚入口讓人一眼看見落塵區,機能一目瞭然。 於 www.homify.tw -

#73.六角磚花磚魚骨拼SPC 卡扣地板-客製化15-30天台灣生產

SPC基材,石塑材質,卡扣式施工。 室內玄關相當於迎賓之處,十分重要,還在尋找要挑選什麼花色嗎? 不仿考慮客製化spc地板。 規格:1230X226mmx(5+1.5ixpe)mm. 於 gfloor.tw -

#74.玄關處做落塵區或用花毯磚很受歡迎 - TFDVY

必百盛建材有限公司-圍牆 磚 ,版巖橡石 六角磚與木地板的拼接工藝六角磚多元化的造型與花紋,優雅又帶些許復古時尚的風格,近年來越 ... 於 www.mwaltip.co -

#75.空間動起來!色牆混搭花磚,打造藝文感居家

進入玄關馬上就能看到用清新優雅的六角磚所鋪設的落塵區,利用花磚拼貼混搭規劃出符合屋主氣質的落塵區,特地在牆面留下一塊藍色漆面,油漆師傅在底層 ... 於 livinglife.com.tw -

#76.玄關設計不踩雷:玄關鞋櫃、風水屏風、落塵區地板6大重點

玄關落塵區地板的材質選擇相當多元,目前最常見的就是六角磚跟花磚,玄關使用六角磚、花磚除了可以達到止滑耐磨的功效以外,拼起來也能夠有種視覺的 ... 於 www.junpindesign.com -

#77.微笑木地板(@woodenfloor_777) • Instagram photos and videos

【石塑SPC人字拼施作】 因光滑的磁磚面. ☺微笑徵才☺ 木地板學徒/師傅不拘 ... 【超耐磨木地板特殊修邊工法】 以落塵區六角磚. 【居家空間超耐磨木地板施作】 全室採 ... 於 www.instagram.com -

#78.六角磚直鋪,施工上相對簡單和安全 - Teresa小宅裝潢部落格

六角磚 直鋪的前提:. 1)若要做玄關落塵區需先取決客戶家玄關大門離地高度。 2)地面盡量要水平跟順平。 於 blog.luxcasa.com.tw -

#79.發現玄關六角地磚的熱門影片 - TikTok

探索帶有以下標籤的最新影片:#玄關六角地磚, #玄關, #玄關櫃, #玄關六角磚, #玄關設計, ... 落塵區#玄關六角磚#斜面鐵件特殊施工#台中地板推薦#台中優質廠商. 於 www.tiktok.com -

#80.漂亮家居 08月號/2020 第234期 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

清水磚牆讓建築立面更具特色復古紅磚混搭水泥牆,呼應戶外自然美景 圖片提供 _ 爾聲空間設計大理石紋 + 六角磚,賦予視覺活潑感本案為一間親子宅,一進門的玄關落塵區在 ... 於 books.google.com.tw -

#81.復古六角磚- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年10月

$1,059 - $1,085. 運費$50. 露天拍賣Icon. 露天拍賣. More Action. 客製化~仿古花磚~復古磚~六角磚落塵區地磚~卡扣式不怕傷害原地面新北市 ... 於 www.lbj.tw -

#82.2019 - 隆利磁磚

太和安縵-玄關落塵區; 簡約線條堆砌俐落空間石材交疊佐以光影搭襯虛、實空間構築 ... 搭配黑白灰相間的六角磁磚,與一旁的收納鞋櫃完美結合沉穩、人文的現代感風格, ... 於 www.destile.tw -

#83.大理石式施工法-六角磚- YouTube

26 gen 2022 砌1/2B磚牆(4吋)(不含打底跟粉光), 1, 坪, $3700~$4700 填上水泥鋪上六角磚… 非常喜歡時下在玄關落塵區鋪設特殊花紋磁磚的設計,既可以將 ... 於 superm.cl -

#84.冠軍磁磚-您一輩子的選擇

強度決定磁磚的品質、冠軍磁磚堅實品質Keep On Walking !|15 年保固業界冠軍|首創無價差|設計師首選蟬聯冠軍| 冠軍磁磚、國產磁磚、大理石磁磚、木紋磚、拋光石英磚、 ... 於 www.champion.com.tw -

#85.落塵區六角磚 - Lefoud

六角磚 做落塵區對接# 木地板, 可以說是近幾年的設計趨勢。-許多客戶也都會拿照片跟我們說: 想要做像這樣的六角磚? ? 不知道有沒有什麼要注意的地方? 於 www.pawlws.co -

#86.[問題] 可以幫幫我挑選門和花磚嗎? - womentalk - PTT學習區

花磚- 是要拿來貼在玄關處落塵區域,與室內的木地板做空間上的區隔選手A 復古長方形 ... 選手D 復古六角磚純花色隨機https://i.imgur.com/BAe90Hv.jpg. 於 pttstudy.com -

#87.落塵區- 優惠推薦- 2022年10月| 蝦皮購物台灣

SPC仿古花磚~復古磚~六角磚落塵區地磚~卡扣式不怕傷害原地面. $8,000. 新北市板橋區. 水磨石磁磚|地磚壁磚花磚浴室玄關落塵區隔熱墊杯墊拍照背景拍照道具. 於 shopee.tw -

#88.落塵區花磚 - Hamsiaxi

簡單來說是指的是大門一進來要穿脫鞋子的區域, 因為剛進門的灰塵會被帶進屋,所以一般會選用好清潔擦拭的磁磚,方便打掃,再銜接溫暖的木地板。 #落塵區六角花磚 – ... 於 www.hamsiaxi.co -

#89.落塵區六角磚價格的情報與評價,MOBILE01、PTT

落塵區六角磚 價格的情報與評價,在MOBILE01、PTT、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找落塵區六角磚價格在在MOBILE01、PTT、FACEBOOK、YOUTUBE就來金融理財投資情報站, ... 於 money.mediatagtw.com -

#90.漂亮家居 06月號/2017 第196期 - 第 148 頁 - Google 圖書結果

主要建材:烤漆、得利竹炭漆、進口木紋磚、KD瑞士檀木噴砂自然拼、PU線板、超耐磨木 ... 進門玄關處,以六角型花磚鋪設地板,直接定義出玄關空間,也區隔出入口的落塵區。 於 books.google.com.tw -

#91.木地板與六角磚銜接攻略

六角磚 做落塵區銜接木地板,可以說是近幾年的設計趨勢。許多客戶也都會拿照片跟我們說:想要做像這樣的六角磚~今天就針對木地板與六角磚銜接的一些常見問題、銜接面 ... 於 hongtaifloors.com -

#92.6款玄關落塵區裝潢靈感,六角磚、花磚教你打造小宅玄關!

下面整理了 6 款玄關落塵區裝潢靈感,從六角磚、花磚……到水泥粉光等,讓你在不同的裝潢風格中也能有不一樣的設計搭配,小宅客廳也能超有個性! 內容目錄 隱藏. 於 www.puloapp.com -

#93.六角磚與木地板的拼接工藝 - Piin品-系統設計整合

一般六角磚、花磚應用於玄關落塵區,或廚房料理容易有水漬油汙的區域,發揮磚材吸水率低、耐髒易於清潔的實用性,同時藉由不同紋理與材質,由地坪界定場域 ... 於 www.piinterior.net -

#94.|林口裝潢推薦|庶民看房趣台北市中正區新成屋璞園學豐特殊 ...

庶民看房趣台北市中正區新成屋璞園學豐特殊地磚施工選擇磁磚施工選擇木 ... 一進來我們就刻意去留一個落塵區我們會有一個一公分差的落塵區這邊是1/4 ... 於 blog.udn.com -

#95.一磚磁磚

花磚的色彩多變、紋理豐富,無論是鋪排在玄關落塵區或是廚房地板,花磚都 ... 旺角鋪頭20-30%,過2500款瓷磚磁磚,地磚,特色牆磚,木紋磚,六角磚。 於 art-kam.com.pl