蘇心甯換臉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦漫遊藝術史作者群寫的 漫遊怪奇藝術史:從怪奇小路,走進藝術史的冷知識和驚嘆號! 和保羅‧科爾賀的 我坐在琵卓河畔,哭泣。都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原點 和天下文化所出版 。

國立臺灣師範大學 社會工作學研究所 沈慶盈所指導 陳昕的 家防中心社工心理資本與工作倦怠關係之研究 (2021),提出蘇心甯換臉關鍵因素是什麼,來自於心理資本、工作倦怠、保護性社工。

而第二篇論文國立臺北教育大學 教育學系生命教育碩士班 陳碧祥所指導 蕭怡君的 從傾聽到述說~一位國小專任輔導教師的自我敘說 (2021),提出因為有 自我敘說、國小專任輔導教師、死亡、親職化、生命意義的重點而找出了 蘇心甯換臉的解答。

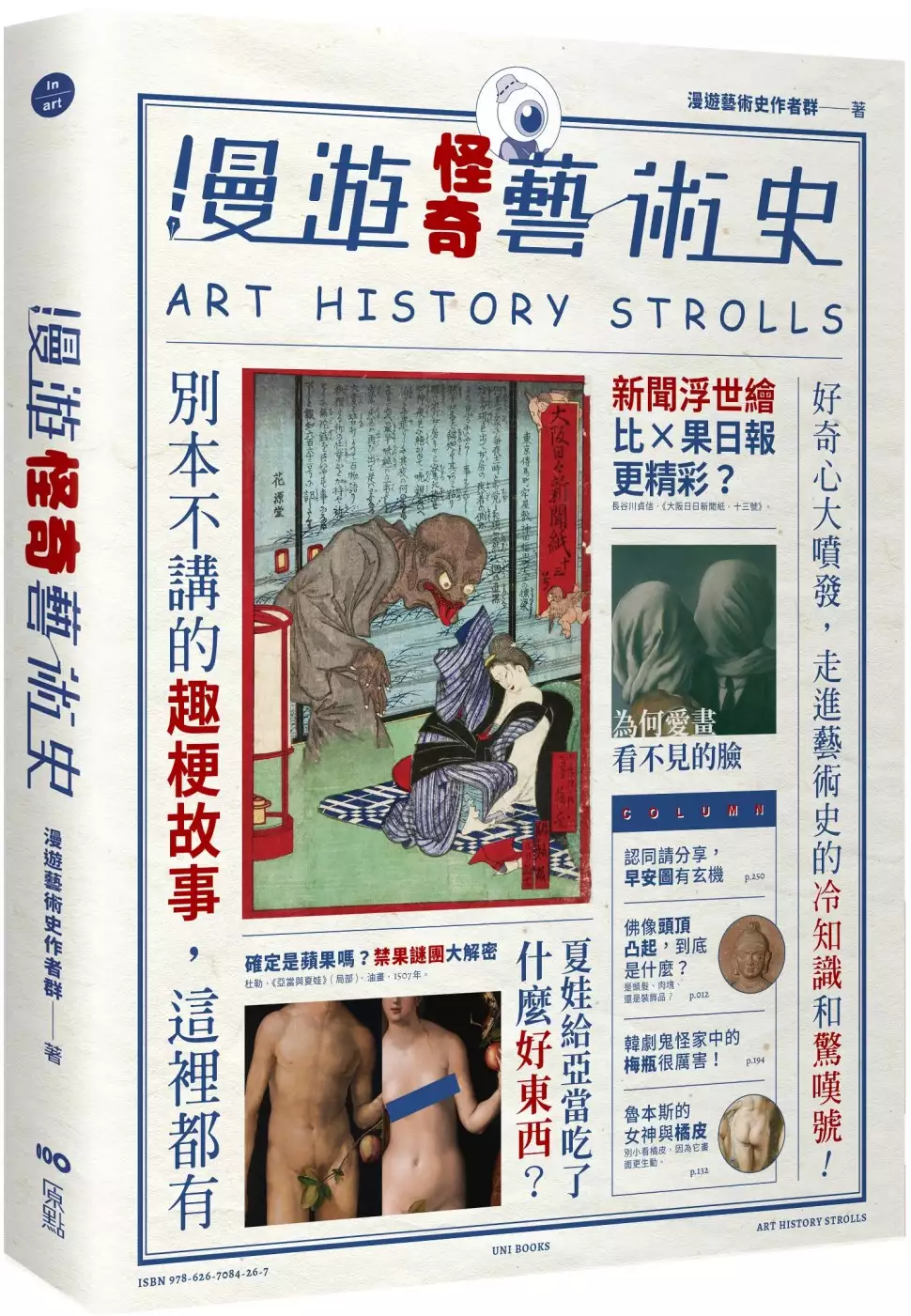

漫遊怪奇藝術史:從怪奇小路,走進藝術史的冷知識和驚嘆號!

為了解決蘇心甯換臉 的問題,作者漫遊藝術史作者群 這樣論述:

佛陀頭頂突起是什麼? 夏娃給亞當吃了什麼好東西? 新聞浮世繪,比X果日報更精彩? 韓劇鬼怪家中的梅瓶,很厲害? ▌好奇點閱按讚轉分享=認識藝術不再嚇到吃手手▌ 別本不講的有趣故事,這裡都有 ●最好奇的藝術冷知識● 讓我們從怪奇小路、條條秘徑,走進藝術史的驚嘆號! ▌這些怪奇故事,大家按讚分享,不知不覺走入藝術世界 佛陀頭頂突起到底是什麼?藝術界也有魯蛇?確定是蘋果嗎?夏娃到底給亞當吃了什麼好東西?魯本斯的女神身體,為何充滿橘皮?!中國失意文人,如何從編輯出版另尋出路?浮世繪如何成為報紙新寵兒,報業促銷全靠它?杜勒的版畫《男子浴場》,是充滿同志情慾的男體春色圖?英國維多利亞時期

,為何常見美麗的瘋狂女子?19世紀的電影特效特別愛玩斷頭梗?林肯遇刺身亡,妻子委託拍攝亡夫的靈魂照?中國大芬村如何成為複製畫的產地,創下數十億人民幣的交易額?精靈為何是藝術史上難以忽視的一族?韓劇鬼怪裡,有最值得認識的韓國藝術國寶?用動漫元素創作的攝影家,創意無極限,超乎你想像? ▌2016年開張,中央大學師生合力創建藝術知識普及網站 2016年創立的藝術共筆部落格「漫遊藝術史」,6年來以平易近人的方式,為一般大眾介紹逸趣橫生的藝術人文知識。網站建立始於一場校友回娘家聚會,大家有感於人文社會學科建置知識普及網站蔚然成風,例如:哲學哲學雞蛋糕、芭樂人類學、巷仔口社會學、歷史學柑仔店、菜

市場政治學、故事、法律白話文運動等,唯藝術史尚未有一個電子園地。於是,中央大學藝研所師生便自告奮勇,加入這股數位科普教育的趨勢,花了一個暑假籌設「漫遊藝術史」部落格。從網站名稱、內容題材、廣邀專業作者、尋找補助經費,到設計刊頭版面、聯繫合作媒體、社群行銷等,在師生們的腦力激盪和分工合作下,終於在2016年秋天水到渠成,正式開張了。 漫遊藝術史網站,累積300多篇PO文,用超連結的方式,讓讀者好奇導回藝術史,由讀者主導連結新路徑。這是一本翻新你認識藝術的非典型藝術書。書中文章,許多都是網站中點閱率高,備受讀者青睞的趣文。用心考量內容題材的易讀性,作者是否以簡潔友善的文筆,清楚傳達一個藝術史

的課題、觀點、現象或敘事?這一次,認識藝術不必被框架限定,我們可以用更具啟發性與自由的方式,走入藝術花園。 ▌條條大路通藝術,不再嚇到吃手手,認識藝術就該先好奇再開始 你好奇大家都對哪些主題超級有興趣嗎?讓我們一起來看看。 ●〈佛像頭頂的凸起到底是什麼?〉──這確實是大家看佛像時的大哉問,文章留言處有好多讀者回應,他 / 她們自己的經驗提問,大家都共鳴滿滿。 ●〈消失的臉:為何馬格利特愛畫看不見的人臉〉──原來大家對藝術家都有超多OS,非常好奇他們作畫背後的小祕辛。如同〈為何竇加最愛畫芭蕾舞?〉一樣,這些我們熟知的西洋藝術大師,除了偉大,更想知道他們特殊的想法與故事,那些一

般藝術史不說的故事。 ●〈認同請分享:關於早安圖的一些視覺觀察〉──這篇文章從大家每天手機中會看到的長輩早安圖出發,文章甚至曾被三民教科書放入模擬試卷作為閱讀題組。文中更分享到印度早安圖現況,也有讀者轉貼相關文章印證。不少文章,也有讀者會分享一些延伸閱讀,沒想到早安圖跟藝術也有關吧! ●〈藝術終結之後:當代動漫畫藝術的未來 〉──就是這篇觸及了臉書的高按讚率,在年輕世代中,人氣居高不下。 ▌把藝術變動詞,有經典提問,有啟發引導,更有藝術愛好者的快問快答 這些都是你在其他藝術書中看不到的有趣主題,更特別的是寫作作者群全來自台灣與海外的大學及中學教師、碩博士生、雜誌編輯、自由

撰稿者,以及美術館、博物館、藝文基金會、畫廊工作者,用在地語言,分享他們的藝術故事。 非線性去中心化的主題企劃,反映出今日藝術史教學和研究所注重的趨勢:去中心、多元性、跨域互動。跨越媒材、風格和時空的藩籬,產生彼此的連結和對話,令人耳目一新。將藝術史變動詞,提供各種親近藝術史的路徑,指引各樣閱讀藝術史的方式。 ▌8個單元,解讀藝術史的8個熱議主題 ●由「解謎線索」揭開序幕,邀請讀者一起調查「辦案」,逐步掌握藝術解謎的根據和線索。 ●接著從「影像幻術」單元,了解各種視覺技術如何操作真假難辨的戲法,在「版畫藏奇聞」當中,飽覽東西方版畫作品的奇趣神采,看到版畫發揮的社會影響力。

●「性別視角」、「身體和存在」兩單元,討論近代到當代藝術中的人體再現和性別觀點,並從藝術史反思權力關係和哲學倫理。 ●「視覺敘事」單元,解析繪畫圖像和電影片頭的視覺語言,如何表達或提示故事情節。 ●最後,「流行風潮」、「跨界合作」兩個單元,透視藝術史和流行文化的緊密關係,時尚、動漫、電影、社群媒體皆和藝術互相激盪出精彩的火花。 並特別在文章起始和篇章文末,規劃「提問」和「延伸思考」單元,從「讀」藝術史,進一步「想像」未來的藝術史,去發現,去想像,認識藝術可以這麼輕鬆有趣! 專業按讚推薦 李玉玲|高雄市立美術館館長 林育淳|台南市美術館館長 高千惠|現當

代藝術文化研究者 鄭雅麗|台新銀行文化藝術基金會執行長 劉俊蘭|桃園市立美術館館長

家防中心社工心理資本與工作倦怠關係之研究

為了解決蘇心甯換臉 的問題,作者陳昕 這樣論述:

本研究目的為了解保護性社工心理資本與工作倦怠間的關係,以及心理資本對工作倦怠的預測力。本研究採問卷調查法,以全台22家家防中心組織內所有保護姓社工為研究對象,實際回收219份問卷。問卷內容共分為心理資本、工作倦怠及個人背景變項三部分。所蒐集之資料以描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、Pearson積差相關分析與階層回歸分析等統計方法加以分析之。本研究發現保護性社工的整體工作倦怠得分略低於中間值,顯示保護性社工傾向認為自己的工作倦怠程度不算嚴重,但從構面來看社工認同自己經過整天的工作後有筋疲力竭之感。研究所以上學歷、已婚且具社工師證照的保護性社工心理資本較佳。在工作倦怠上,已婚的保護

性社工顯著低於未婚的保護性社工,其他變項無顯著影響。心理資本,尤其是心理資本中自我效能與樂觀構面越佳,保護性社工的工作倦怠程度越低。整體而言,個人背景變項與心理資本最能聯合有效預測保護性社工之個人成就感低落程度,對於去人性化的聯合預測力最弱。研究者最後針對實務工作與未來相關研究提出建議。

我坐在琵卓河畔,哭泣。

為了解決蘇心甯換臉 的問題,作者保羅‧科爾賀 這樣論述:

保羅.科爾賀 獻給對愛遲疑的人 愛就是導引,有愛的人,能克服一切 ★譯為39種語文、暢銷44國 ★全球熱賣15,000,000本的經典之作 ★在台銷售突破165,000本的動人寓言 我坐在琵卓河畔,哭泣。 傳說,所有掉進這條河的東西, 不管是落葉、蟲屍,或鳥羽, 都化成了石頭,累積成河床。 假若我能將我的心撕成碎片, 投入湍急的流水之中, 那麼,我的痛苦與渴望就能了結, 而我,終能將一切遺忘。 「每個故事都有個悲傷的結局。」 「妳並未真的了解妳所告訴我的故事。妳只看到最後的傷悲,卻忘了置身其中的快樂時刻。」 年少時

的純愛,往往難有結果。 而闊別十二年的情侶再聚首,他們將走向何方? 時光將她鍛鍊成堅強獨立的女性,童年摯友則長成英俊瀟灑的信仰領袖。 她早已拒絕愛情與信仰;而他內心苦苦掙扎,因為他必須做出抉擇…… 他們攜手展開艱險重重的旅程,塵封十幾年的愛戀悉數重啟。 在庇里牛斯山的小村莊,在琵卓河畔,一段最特別的感情, 即將迎來人生最重大問題的輪番衝擊。 愛情充滿了風險,然而, 拒絕去愛,卻是生命最大的遺憾。 保羅.科爾賀的人生經歷,始終是他創作靈感的主要來源。他曾挑逗死亡、逃過瘋狂、熬過酷刑、嘗試魔法與鍊金術、研究哲學與宗教,也曾埋首閱讀重拾失去的信仰、飽嚐愛情

的痛苦與歡愉。他尋找自己在世間的定位,在過程中也發現世人面對的種種難題的解答。他認為,我們憑藉自身力量,即可發掘自己的命運。 在本書中,保羅.科爾賀藉由這對戀人跌跌撞撞、攜手尋愛的故事,向你訴說極致深刻的愛情與人生故事:愛就是導引,而真愛是一種完全的放下。 溫暖推薦 張曼娟│作家 張鈞甯│演員 許佑生│作家 郭強生│作家 駱以軍│作家 簡 媜│作家 本書將「追尋真愛」與「追尋信仰」的過程二合為一,使愛情與信仰這兩樣人生在世最重要的靈魂資產,幾經擺盪之後,終於在天平兩端達成微妙的平衡。這是一則甜美的愛情小品,因為撲上了宗教直指人心的金粉,更是神色迷

人。──許佑生│作家 有什麼比尋愛的人所走的路徑更驚險、更瑰麗?科爾賀藉一對分別十二年的童年初戀情人,於再相逢後共展的尋愛歷程,繪製了「自我」、「信仰」、「愛情」三座高峰,演繹著宗教與婚姻的矛盾、對神的愛與男女之愛的兩難。如同赫塞《流浪者之歌》,本書亦引人進入「性靈之旅」,迴思真愛的力量與價值。在紛亂的世紀裡,有什麼比「愛」這個主題更能讓人坐下來,靜靜思索或哭泣?──簡媜│作家 國際好評 保羅.科爾賀深諳文學鍊金術之奧祕。──大江健三郎/日本作家、諾貝爾文學獎得主 保羅.科爾賀是大家最熟悉的作家。我們相信正如他所言:我們的愛與意志力,足以改變自己的命運,也能改變很多

人的命運。──美國前總統歐巴馬 能與馬奎斯齊名、躋身拉丁美洲最暢銷作家之列,是一種不凡的成就──巴西作家科爾賀做到了。他的作品《我坐在琵卓河畔,哭泣。》發人深省,令讀者反思自我,並從而審視自己與他人的關係,以及與整個世界的互動。──《墨西哥太陽報》 一本關於上帝奇蹟和神祕力量的抒情之作。──《出版者週刊》 科爾賀這部關於愛與性靈的作品,一定會深深打動他忠實的書迷。──《書單》雜誌 絕對暢銷的小說作品! ──《柯克斯書評》 保羅.科爾賀精通直白透澈、有深度、有溫度、有智慧的敘事技巧。我認為他的文筆是小說家中第一人,《牧羊少年奇幻之旅》是一種享受,而《我坐在

琵卓河畔,哭泣。》則是另一個瑰寶,光芒在我們逝去之後,仍將燦爛。我推薦每一位想要踏入新世界的讀者,試試科爾賀的作品。他高超的寫作,直通每一個人的人生與心靈,帶給你脫胎換骨的感受。──丹.米爾曼/《深夜加油站遇見蘇格拉底》作者 保羅.科爾賀,你已成為數百萬讀者心中的鍊金術士。你的作品如此傑出,激發了我們勇敢去愛的能力、尋夢的渴望,以及在尋夢過程中的自我探索。──杜斯特布拉吉(Philippe Douste-Blazy)/法國前文化部長 無懈可擊的作品。我很喜歡保羅.科爾賀作品中那種直率的真情流露。他筆下的人物並非超級英雄,而是大家熟悉的尋常男女,尋找自己的過往與真實。──凡妮莎.

迪墨(Vanessa Demouy)/法國Gala雜誌 保羅.科爾賀的《我坐在琵卓河畔,哭泣。》再次展現大師文采。他的書桌上想必有一群天使陪他寫作。──挪威Romerikes Blad報 保羅.科爾賀的小說可以當成愛情故事欣賞,也可以當作人類內在二元論的寓言。作品的核心思想是一種觀念,除了智能之外,還有現在的我們所服從的一種力量。我讀這本書的後記,幾次都得停下來擦眼淚,想必是塵土迷濛了眼。──芬蘭MINÄ OLEN網站 《我坐在琵卓河畔,哭泣。》不凡的寓意,也許會讓讀者感到意外,但就像《牧羊少年奇幻之旅》,蘊含許多人生的道理,個中的精妙也讓我們如痴如醉。科爾賀知道他有點

像個魔術師,看完這本書的讀者,也能再次感受到難以解釋的愉悅。──法國Affiches Parisiennes週報 保羅.科爾賀的經典小說《我坐在琵卓河畔,哭泣。》的主軸,是重新思考女性的定位、知道其他力量的存在,以及自我救贖。人生伴侶、童貞聖母、狩獵月神、豐收女神,是每一個人具備的女性特質。而我們也必須重新發現這些特質,才能扮演好我們想成為,也必須成為的自己。──蘿拉.艾斯奇弗/《巧克力情人》作者 保羅.科爾賀,假如我現在二十歲,我會帶著你的書環遊世界。──以馬內利修女 保羅.科爾賀堅信,日常生活確有其非凡之處。──《泰晤士報》 《我坐在琵卓河畔,哭泣。》是一則

寓言,告訴我們真愛就是全然忘我。──甘巴羅(Fabio Gambaro)/義大利La Settimana週刊 有深度的小說,滿載著每一個人的思想與夢想。──挪威Oppland Arbeiderblad報 不可思議的好書,充滿懸疑與光明。──奧斯卡.海傑/《曼波之王的情歌》作者

從傾聽到述說~一位國小專任輔導教師的自我敘說

為了解決蘇心甯換臉 的問題,作者蕭怡君 這樣論述:

本論文以「自我敘說」為研究方法。研究者本身為一名國小專任輔導教師,透過自我敘說的歷程,以「興趣(生命之死)、療癒、對工作之協助」為面向的探問,到「傾聽者」與「述說者」的角色轉換過程,梳理研究者面對生命中經驗「死亡、家庭、助人工作」之困頓與晦暗,開展出屬於研究者生命故事中的意義與轉化成長。死亡,無論是研究者自身經驗或是陪伴他人經驗,皆是對見證悲傷者苦難歷程的一種「疼惜」旅程,從而慢慢尋覓與探索著死亡經驗帶來的生命禮物。家庭,對研究者而言是避風港也是戰場;是令人受傷也同時擁有解方的所在。研究者從書寫過程,意識到「親職化」的自己,在「疏通」與家的關係後,得到更清明自在的狀態。助人工作,即專業與生活

是一體的。在陪伴他人的助人工作上,研究者透過自我敘說與心理諮商成為受助者。同時明白當自己這個「人」成長之時,將是輔導專業最具效能、生活最自在滿足,達到最統整狀態的時候。最後,研究者透過本論文的研究發現生命的意義:在於我們是否願意多理解自己、看重自己、珍惜自己,並為自己所做的選擇勇於承擔、適時調整與放下,也相信這條路值得持續走下去。