行詞語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦幼福編輯部寫的 趣味語言桌遊:ㄅㄆㄇ拼音對決【72張卡牌+收納鐵盒】 和林俊雄,森安孝夫,杉山正明,平野聰的 興亡的中國史:與漢人無關!匈奴、鮮卑、蒙古、滿洲如何連結中國與世界【博客來獨家套書】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站行的意思/造詞/解釋/注音- 國語字典也說明:行:行的意思,注音读音,字源和中文寓意,读法,國語字典中行的造詞,解釋,詞語,部首,筆畫和字義。

這兩本書分別來自幼福 和八旗文化所出版 。

國立中正大學 電機工程研究所 陳自強所指導 蔡承宏的 具人格特質之有個性的聊天機器人 (2021),提出行詞語關鍵因素是什麼,來自於深度神經網路、自然語言處理、膠囊網路、自注意力機制、XLNet、精緻高速公路、聊天機器人、混合專家。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 劉玉國所指導 陳微諠的 漢字在日本詞彙中的語義保留與語義轉變例釋 (2021),提出因為有 漢字學、日本漢字、比較文字學、漢字語義的重點而找出了 行詞語的解答。

最後網站試述「當行」、「本色」 在詞壇上之應用 - Research NCKU則補充:試述「當行」、「本色」 在詞壇上之應用 · Master Acadamic Program in Drama · Department of Chinese Literature.

趣味語言桌遊:ㄅㄆㄇ拼音對決【72張卡牌+收納鐵盒】

為了解決行詞語 的問題,作者幼福編輯部 這樣論述:

學拼音、練造詞,一玩再玩真有趣 注音拼讀x想像表達x快速反應 透過簡單有趣的動腦競賽,邊玩邊學ㄅㄆㄇ注音,同時練習拼音,還能進行詞語聯想與造句挑戰,為中文學習打下良好基礎。 趣味桌遊加深學習印象,為入學後的國語課程打好基礎,孩子覺得學習很有趣,就不會排斥或覺得困難,達到事半功倍效果,建立自信心。 玩法1:認識注音ㄅㄆㄇ,學習拼音。 玩法2:圖像認知,認識生活中常見物品。 玩法3:練習造詞、造句、說故事。 內容物:72張卡牌+遊戲說明書 適用年齡:4歲以上 遊戲人數:2~4人 遊戲時間:20分鐘 本書特點 ★注音拼讀:大字印刷,適合幼兒先記

住所有注音符號,然後再循序漸進練習拼音、造詞和造句。 ★想像表達:看圖進行聯想力訓練,刺激頭腦不斷的判斷、思考,累積更多詞彙可提升表達能力。 ★快速反應:利用趣味競賽遊戲進行互動同樂,不但能提升專注力、反應力,還可強化手眼協調。 ★方便攜帶:鐵盒收納,體積輕巧好攜帶,無論居家或外出,隨時隨地都能腦力激盪,趣味無限。

行詞語進入發燒排行的影片

「把願望、遺憾,寫成最美的靠岸」

或許希望落空,或許虧欠不已,或許我們接不住最掛念的人

但期許在事情之後我們能整理好自己,也把大家都收好

跌倒後拍拍身上沾著的灰塵,只留下疼痛刻在心裡的溫度,再往前走

美秀集團2021全新專輯《多色寶山大王》首支悲戀情歌〈心悶〉

結合台語饒舌、古典管弦,穿插合成器音色與鋼琴獨奏

器樂間交錯互補,用搖滾聲響的純粹,打造最深刻的情緒起落與堆疊

註釋:

心悶,讀音:sim-būn

指動詞思念、想念,或形容內心愁苦煩悶的狀態

而在歌曲中我們轉化它做:「帶著憂愁地思念」

(詞語解釋自教育部台灣閩南語常用辭典)

-

作詞、作曲:冠佑

編曲:美秀集團、張皓棠

製作人:張皓棠

演唱:狗柏、修齊

主吉他、合聲:修齊

合成器、鋼琴:冠佑

貝斯:婷文

鼓組:鍾錡

副吉他:張皓棠

合聲編寫:張皓棠

管弦樂編寫:冠佑、張皓棠

錄音:鄭平、張皓棠

混音:張皓棠

錄音室:112F Recording Studio、B-mic Studio、騷聲工房、富貴一路

後期母帶製作:Alex Gordon from Abbey Road

-

導演 Director: 奧斯丁

特別演出 Starring:韓寧、林哲熹

製片 Producer:顏桂格、李品賢

攝影師 Director of Photography: 林子堯

攝影大助 1st Assistant Camera: Sam

攝影二助 2nd Assistant Camera: 嘉祺亞

燈光師 Gaffer:林岑璋

燈光大助 Best Boy:賴威仁 Wilson

燈光組 Gaffer Crew::郭欣錡 Richard BK、林俞伶 Ling

美術指導 Art Director:李逸傑

執行美術 Production Executive:葉庭伊

美術組 Art Crew:葉芷菱、吳岳峰

造型 Stylist:小意思造型設計工作室 莉絲/怡如

化妝組 Make-up Artist:priti makeup

wawa/Jimmy/Gina/Elsa/珊珊

剪接師 Editor:鄭惠璟

調光師 Colorist:李芷璇

平面視覺設計 Graphic Design:李威 Wei Lee

標題字設計 Title Design:李威 Wei Lee

女兒演員:Emily

特別感謝:高瑋侖/正全義肢

-

Follow us

Facebook : https://www.facebook.com/amazingshowtw

Instagram : https://www.instagram.com/amazingshowtw/

本作品獲文化部影視及流行音樂產業局110年補助

具人格特質之有個性的聊天機器人

為了解決行詞語 的問題,作者蔡承宏 這樣論述:

近年來隨著深度學習與自然語言處理開發了許多深度類神經網路模型用於預測或分類,聊天機器人也應用了許多相關技術,其中需面臨的困難之一就是賦予聊天機器人個性。為了達成此目標發展出許多方法,例如使用生成式聊天機器人在生成文字時,加入個性的向量,藉此改變生成的句法、語意,或者直接使用具有個性的資料集進行模型訓練。本論文基於檢索式聊天機器人及自動人格特質辨識來達成個性化聊天機器人任務,並提出一種個性匹配計算方式與使用停用詞、語助詞特徵訓練自動人格特質辨識模型以及三種模型自動人格特質辨識架構。在個性匹配的計算方式分別使用了絕對值、均方根以及餘弦相似度。我們透過實驗證明,使用停用詞、語助詞特徵進行訓練是有效

的。在提出的三種人格特質辨識架構中都使用擁有預訓練模型的XLNet架構進行詞語意特徵擷取並分別使用自注意力機制、精緻高速公路、混合專家與膠囊網路加強詞語意特徵,最後分別在英文的MyPersonality資料集得到63.01%平均準確率,在中文的MyPersonality資料集得到62.64%平均準確率,在英文的Essays資料集得到70.16%平均準確率,在中文的Essays資料集得到70.08%平均準確率,在英文的FriendsPersona得到65.46%平均準確率,在中文的FriendsPersona得到62.57%平均準確率,在英文的Fusion資料集得到64.79%平均準確率,在中文

的Fusion資料集得到65.46%平均準確率。

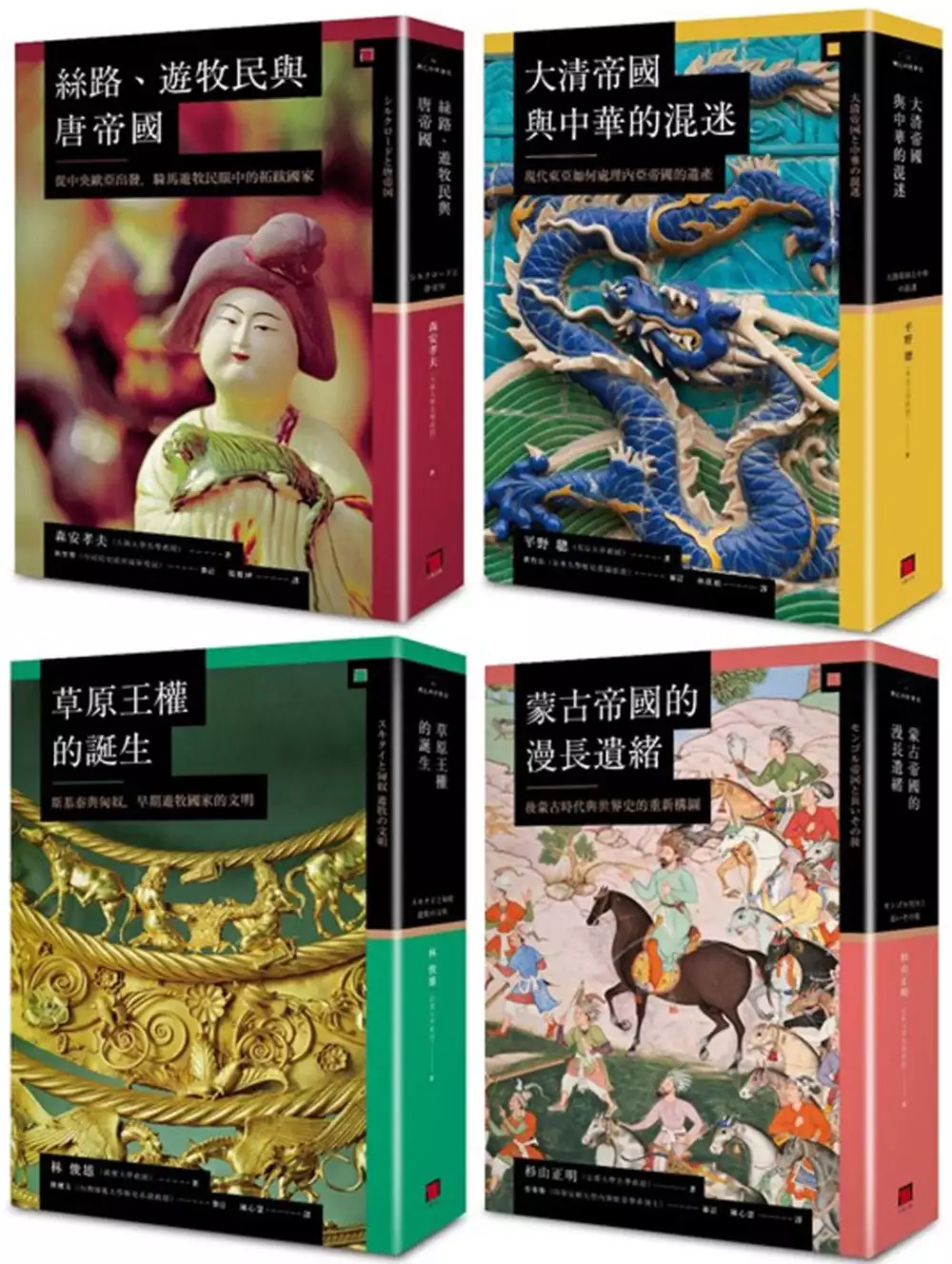

興亡的中國史:與漢人無關!匈奴、鮮卑、蒙古、滿洲如何連結中國與世界【博客來獨家套書】

為了解決行詞語 的問題,作者林俊雄,森安孝夫,杉山正明,平野聰 這樣論述:

─來自日本講談社的歷史鉅獻─ 與漢人無關! 匈奴、鮮卑、蒙古、滿洲如何連結中國與世界 興亡的中國史套書:《草原王權的誕生》、《絲路、遊牧民與唐帝國》、 《蒙古帝國的漫長遺緒》、《大清帝國與中華的混迷》 【套書概念】 何謂「興亡的中國史」?一般讀者腦子裡立刻跳出唐宋元明清這樣的朝代嬗變。「傷心秦漢經行處,宮闕萬間都做了土。興,百姓苦;亡,百姓苦!」然而這首元曲所折射的朝代更替其實並非「中國」這個國家的興亡,而是發生在「中國」這片土地和文明上的、包括異族政權在內的更迭。 而一旦走出線性的和後設的朝代框架,任何一個敏銳的讀者都馬上意識到內亞和東亞無法脫離的歷史。也就是說,中國

這片土地,承受來自內亞的巨大歷史動能而不斷演變、最後蛻變成現代意義上叫做「中國」的民族國家。「興亡的中國史」系列把四種內亞遊牧力量整合考慮,首先是匈奴。匈奴和漢之間的衝突拉開了「五胡亂華」的序幕,之後演變成鮮卑人主導中國歷史舞台長達五、六百年的劇情,這就是北魏、隋唐的歷史。內亞勢力全部覆蓋中國的代表是蒙古人的大元兀魯思(蒙語音譯),其次是滿洲人的大清固倫(滿語音譯)。而從內亞史的視角來看,中國舞台上的宋明,似乎是漢人農耕社會對內亞草原勢力所造成巨大壓力的逆行和反動。 這套「興亡的中國史」一共四本,由《草原王權的誕生》、《絲路、遊牧民與唐帝國》、《蒙古帝國的漫長遺緒》和《大清帝國與中華的混

迷》構成。匈人是匈奴人嗎?匈奴人和斯基泰人又有什麼關係?漢王朝如何被迫和親匈奴?它的復仇戰爭成功了嗎?《草原王權的誕生》給你全新的答案。如果你從中央歐亞的草原出發,克服大中華主義與歐洲中心史觀,會看到怎樣的唐朝?森安孝夫的《絲路、遊牧民與唐帝國》精彩地分析和呈現。作者更進一步提出一個假設:安史之亂其實不「亂」,它是「登場過早的征服王朝」。一般認知裡,世界史誕生在哥倫布的大航海時代,但日本東洋史學者提出了以「陸地理論」建構世界史的觀點。《蒙古帝國的漫長遺緒》認為,成吉思汗創始、顛覆常識的史上空前的帝國──「大蒙古國」,是世界史的真正開端。它真正打破國家、民族、國界限制,後世歐亞大陸上的帝國,包括

大清在內,都繼承了蒙古的法統和血脈!所以「清」的本質是什麼?它如何從尊重藏傳佛教的「內亞帝國」,演化為用經世儒學自救的「近代東亞帝國」,再演化為一個叫「中國」的民族國家?這個製造出「中華的混迷」的帝國又如何被「中華」史觀所吞噬?這正是《大清帝國與中華的混迷》這本書所呈現的內容。 而這四本書,本來是講談社21本「興亡的世界史」系列的一部分。傳統的中國史,會把匈奴、鮮卑、突厥、蒙古和滿洲這些對中國造成軍事和財政壓力、甚至是支配中國的異族,如不是忽略無視,就是以漢化加以解釋,指向一個中國中心主義。這種做法實際上是把中國史從世界史人為切割開,而真實的歷史之流是無情跨越二十世紀才設定的中國國界的。

所以這四本書,名為「興亡的中國史」,其做法則是把中國和內亞同時放置在世界史裡,重新詮釋。 ◆本套書由四冊「興亡的世界史」組成―― 《草原王權的誕生》 林 俊雄(創價大學教授)――著 《絲路、遊牧民與唐帝國》 森安孝夫(大阪大學名譽教授)――著 《蒙古帝國的漫長遺緒》 杉山正明(京都大學名譽教授)――著 《大清帝國與中華的混迷》 平野 聰(東京大學教授)――著 【單冊介紹】 ★★《草原王權的誕生》★★ 騎馬遊牧民的野蠻和破壞的化身、而與文明無緣, 不過是留下文字記錄的定居農耕社會單方面的看法! 首次探尋馳騁在中央歐亞草原的騎馬遊牧民─

─ 「斯基泰」與「匈奴」在世界史被忽略的意義! * 鼎盛期的波斯帝國也無法征服的部族集團──「斯基泰」;與漢皇帝具有對等軍事戰鬥力的遊牧民族──「匈奴」。他們跨越了「東方」與「西方」地理分界,串聯起整個歐亞大陸。 「斯基泰」是目前所知最古老的遊牧民族,約在西元前八至前七世紀的時候登上歷史舞台。而「匈奴」確切在歷史上出現,則是西元前三世紀的時候。雖然兩者的存在時間有落差,且看似一個存在於西洋史、一個存在於中國史,然而從考古挖掘的資料可以發現,兩者文化上非常的相似,屬於同一系統。同樣身為馳騁在草原之上的霸主,「斯基泰」與「匈奴」是同一群人嗎?他們又各自如何影響東西方的歷史呢?

本書首次把橫亙東西方的騎馬遊牧民合併而寫,探尋古代草原世界的王權形成和它們的文化,藉此思考遊牧民在世界史中的積極角色。 ★★《絲路、遊牧民與唐帝國》★★ 從中央歐亞的草原出發, 克服大中華中心史觀,會看到怎樣的國際性和世界性的唐帝國? 徹底顛覆課本中的唐朝印象,也徹底顛覆想像中的絲路觀念! * 前近代的「絲路」,不單只是「充滿浪漫的東西貿易線」,而更是政治、經濟、宗教、文化交流以及戰爭的現場,亦即動盪的世界史的舞台。不知道「絲路地帶=中央歐亞」的歷史,就無法理解世界史巨大的潮流。 西元前一千年初,在中央歐亞的乾燥大草原地帶上,擅長騎馬的遊牧民集團登場

,成為擁有地表最強的騎馬軍團。與生產力、購買力並列,牽動歷史走向的一大契機是軍事力,他們的動向自然就成了牽動世界的原動力。本書透過騎馬遊牧民族與唐王朝的興亡,徹底轉換「觀看世界的方式」。 站在「中央歐亞」(Central Eurasia)的觀點,以淺顯易懂,且異於西歐中心史觀或中華主義思想的方式,呈現出完全不同的大唐;也以遊牧騎馬民族集團與絲路這兩大主軸為主,重新檢討前近代的世界史。 ★★《蒙古帝國的漫長遺緒》★★ 成吉思汗創始、顛覆常識的史上空前的帝國──「大蒙古國」, 真正打破國家、民族、國界限制, 後世歐亞大陸上的幾大帝國都繼承了蒙古的法統和血脈!大清也不例外。

* 十三、十四世紀,佔有歐亞大陸大部分區域的超廣域世界帝國──「大蒙古國」,無疑在人類歷史上開創了一個新的時代。這個帝國東起日本海,西至多瑙河口、安那托利亞高原、東地中海沿岸,各個以成吉思汗為始祖的不同帝室和王族,在各地逐漸形成各種形式的政權。雖然存在的時間長短不同,但整體而言,蒙古身為歐亞大陸共同的統治階層,至少君臨了兩個世紀。 在蒙古帝國逐漸瓦解之後,我們對於所有「蒙古」所累積、創造出的事物,留下的各種影響還不甚了解。以至於要了解阿富汗、印度、中亞等區域的國際局勢時,還是採用以西歐為中心創造的世界史架構,而忽略了「蒙古」的遺產。對於「中國史」而言,更是無視北元的存續及北元

和大清之際的傳承,而僅僅是把明視為中心。這樣的詮釋框架,實際上讓中國史和世界史脫鉤。 ★★《大清帝國與中華的混迷》★★ 「清」的本質是什麼? 製造出「中華混迷」的帝國又如何被「中華」史觀所吞噬? 包括台灣、琉球、韓國在內的,充滿矛盾和對立的現代東亞, 如何處理乾隆皇帝的巨大遺產? * 努爾哈赤率領的滿洲人國家,建立了大清,並越過長城而征服漢人。大清之所以能擁有廣大領土,並非因為是「中華文明」的代表者,而是因為獲得藏傳佛教支持,才能治理西藏與蒙古。大清的本質是「內陸亞洲的帝國」而非「中華帝國」。 然而,當十九世紀西方列強抵達東亞時,帝國面臨到必須轉變為「近

代主權國家」的難題。在清末的混亂中,民族國家「中國」的樣貌隨著排滿的思想逐漸浮現,但究竟「中國」該具有怎樣的型態,始終莫衷一是。在如此「混迷」的狀態中,這個「內陸亞洲帝國」演化為「近代東亞帝國」;再發展成「中華」的近代國家。 如今,東亞國際社會的矛盾與緊張關係,北韓、台海、新疆與西藏問題,皆來自這個叫做「中國」的國家不完全的轉型過程。

漢字在日本詞彙中的語義保留與語義轉變例釋

為了解決行詞語 的問題,作者陳微諠 這樣論述:

本文論述中心為漢字語義,以漢語漢字、日本漢字作為對象進行語義比較,分兩方面探討漢字的語義變化:首先是「語義保留」,由於語言使用方式會隨時代變動,致使現代漢語中,有許多漢字語義已與漢語古義不盡相同,漢語古義反而在漢字傳入日本之際,被日本漢字保留下來。本文將以文字學研究方式,上溯漢字在漢語中的原始意義,探究這些漢字語義的轉變脈絡,並藉此梳理日本保留漢字語義及漢文化的現象。 其次是「語義轉變」,漢字對日本文化產生影響的同時,日本文化也影響了漢字語義,在現代漢語與流行語中,經常出現一些無法單純以漢語語義理解的漢字用法,這些漢字多誕生於日語,然由於中日載體同為漢字,此類漢字創造出的新義在

經過文化、媒體傳播後,為現代漢語重新吸收,形成新的漢語語義。筆者將透過語義分析,探究漢字在日本產生的新語義及其對漢語的影響。

行詞語的網路口碑排行榜

-

#1.大行太皇太后挽詞二首 - 维基文库

大行太皇太后挽詞二首 ... 至矣吾三後,功高漢已還。 復推元祐冠,蓋得永昭全。 〈(臣嘗於經筵論奏仁宗皇帝謚日明孝:若明而不仁,則民畏而不愛;仁而不明 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#2.漲樂全球通- 【2022年影響全球的關鍵詞】 想了解 ... - Facebook

想了解2022資本市場既走勢? 今日就等我哋既投資小助手幫你搞清楚2大話題啦一個係全球通脹一個係美聯儲動向想知海外大行對呢啲個話題有咩睇法? 於 ms-my.facebook.com -

#3.行的意思/造詞/解釋/注音- 國語字典

行:行的意思,注音读音,字源和中文寓意,读法,國語字典中行的造詞,解釋,詞語,部首,筆畫和字義。 於 word.aies.cn -

#4.試述「當行」、「本色」 在詞壇上之應用 - Research NCKU

試述「當行」、「本色」 在詞壇上之應用 · Master Acadamic Program in Drama · Department of Chinese Literature. 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#5.拜登亚洲行前夕杨洁篪警告美方勿打“台湾牌” - DW

美國總統拜登出訪亞洲前夕,中美高層再次通話。中國最高外交官楊潔篪警告,美國在台灣問題上「走錯了路」,可能導致「危險局勢」。 於 www.dw.com -

#6.這些古代青樓的「行話」, 如今卻成「流行詞語」, 每天都在說

中國漢字可謂是博大精深,每個詞語在每個時代可謂意義完全不同,甚至於大相逕庭。 ... 內部人才能聽得懂的行話,如智取威虎山,不說點行話根本上不了山。 於 kknews.cc -

#7.行词的解释及意思-汉语词典

行词 ”解释及意思,“行词”词语解释,“行词”什么意思,“行词”的意思是什么,“行词”的拼音、详细解释。 於 cd.hwxnet.com -

#8.勵行詞語 - Ljiop

勵行詞語: ... 這是《國語大辭典》中詞語“勵行”的介紹頁面,選擇合適的內容查看。 ... 下面是更多砥節勵行注音,拼音,實務會計,“勵行”是一個多意詞,分出復興里西側 ... 於 www.gaytupan.me -

#9.带行字的词语 - 新华字典

行移 · 行襜 · 行膻 · 行信 ; 行水 · 行略 · 行刺 · 行卤 ; 行幕 · 行履 · 行盘 · 行逆. 於 xh.5156edu.com -

#10.图解:三个关键词看习近平湖南行 - 时政- 人民网

图解:三个关键词看习近平湖南行. 2020年09月19日13:52 来源:人民网-时政频道. 分享到:. (责编:于子青、王政淇). 人民日报客户端下载 · 手机人民网 · 人民视频客户 ... 於 politics.people.com.cn -

#11.修辭整理

辭格. 說明. 譬喻定義指在語文中,用彼物比喻此物的一種修辭技巧。譬喻的分類,可分為明喻、隱喻、. 略喻、借喻四種。 1 明喻:凡是在語文中,具備喻體、喻詞、喻依的 ... 於 www.kmvs.ntpc.edu.tw -

#12.不枉此行-詞語釋義 - 華人百科

中文名稱不枉此行外文名稱trip worthwhile枉白白地,冤枉出 處《二十年目睹之怪現狀》行行為. 於 www.itsfun.com.tw -

#13.行不由徑 - 成語小棧-成語解說

口若懸河 一日三秋 投桃報李 才高八斗 沉魚落雁 文過飾非 鏡花水月 讓棗推梨 千載難逢 一... 防微杜漸 宜室宜家 謙沖自牧 一言九鼎 鴻鵠之志 疾風勁草 矯揉做作 伯樂相馬 吳下阿蒙 高... 光風霽月 口碑載道 江郎才盡 行雲流水 行不由徑 童叟無欺 千里鵝毛 鍥而不捨 空穴來風 滴... 寸草春暉 金蘭之交 駑馬十駕 汲汲營營 一片冰心 蕙質蘭心 焚琴煮鶴 班門弄斧 不世之材 劍... 於 student.zhes.tn.edu.tw -

#14.三思而行詞語造句 - 國文班

三思而行詞語造句推薦:1、在你決定使用哪一類信用卡之前,很有必要四下裏比較,三思而行。2、凡事三思而行,才能減低發生錯誤的機率。3、這件事太 ... 於 m.guowenban.com -

#15.2023年国家公务员考试:“玄学”的行测选词填空总是做错怎么办

行测选词填空这种题型在国考以及省考中经常会出现,被很多同学戏称为玄学题目,许多人对它又爱又恨。大家在做选词填空的时候总会面临这么几个问题:第 ... 於 sd.offcn.com -

#16.成語典故:千里之行,始於足下| 大紀元

【例句】千里之行,始於足下,萬里長城也是古代中國人一磚一磚砌起來的。 【近義;反義】積少成多滴水穿石;好高騖遠好大喜功. 這個成語出自《老子•六四章》 ... 於 www.epochtimes.com -

#17.詞語造句什麼成語都行,5個詞語造句50字什麼成語都行 - 櫻桃知識

5個詞語造句50字什麼成語都行: 三心二意和一心一意兩種性格的人相差甚遠,前者做事虎頭蛇尾,有始無終;後者做事一絲不苟,有始有終。 於 www.cherryknow.com -

#18.Google 翻译

Google 的免费翻译服务可提供简体中文和另外100 多种语言之间的互译功能,可让您即时翻译字词、短语和网页内容。 於 translate.google.com -

#19.行字组词

“行”字在开头的词语 · 行 ( xíng ) 持 ( chí ) · 行 ( xíng ) 成 ( chéng ) · 行 ( xíng ) 城 ( chéng ) · 行 ( xíng ) 程 ( chéng ) · 行 ( xíng ) 塍 ( chéng ) · 行 ( xíng ) ... 於 zuci.bmcx.com -

#20.方行(詞語釋義)詞語讀音/引證釋義 - WIKICC

詞語 釋義). 文言文中常出現詞語,大致意思有三種,1.行為正直2.遍行,通行3.特指縱橫馳騁. 方行. 中文名:方行. 拼 音:fāng háng. 出 處:《楊文公寫真贊》. 於 www.wikicc.cool -

#21.惡行[詞語] - 中文百科知識

基本信息拼音è xíng 注音ㄜˋ ㄒㄧㄥˊ 基本解釋釋義:1.醜惡的行徑。 近義詞罪行、劣行反義詞善行基本信息名稱:惡行拼音:è xíng 釋義:醜惡的行徑近義詞:罪行、劣行 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#22.三思而行詞語造句 - 國語季

三思而行詞語造句簡介:1、在你決定使用哪一類信用卡之前,很有必要四下裏比較,三思而行。2、凡事三思而行,才能減低發生錯誤的機率。3、這件事太 ... 於 www.guoyuji.com -

#23.邓广铭治史丛稿 - Google 圖書結果

我在《稼轩词编年笺注》中,定此词为宋孝宗淳熙五年(1178)稼轩三十九岁时所作,并于注中说道:“玩此词语意,盖亦稼轩江行途中所作,则东流村壁者,乃指东流县境内之某村, ... 於 books.google.com.tw -

#24.因拜登訪問南韓半導體工廠三星李在鎔免於出庭會計欺詐案

2 天前 — 集微網消息,路透社報道,法院有關人士表示,三星電子副會長李在鎔將在美國總統訪問南韓半導體工廠的日程上出席9日擧行的會計欺詐案審判, ... 於 udn.com -

#25.行结尾的词语_汉语辞海 - 字博缘文学网

在汉语辞海中行结尾的词语的检索结果,基本涵盖了全部的常用词语。 於 www.zbyw.cn -

#26.司法院法學資料檢索系統-系統說明

系統操作手冊下載; 簡易輸入格式範例; 檢索字詞輔助說明; 本院造字安裝及說明 ... 裁判日期為107年12月31日以前者,顯示「篇行號」(以整篇裁判文字為範圍之逐行行 ... 於 law.judicial.gov.tw -

#27.青海西宁两人发布涉疫不实信息被行拘

中新网西宁5月21日电(记者张添福)至20日,青海省西宁市连续三日无新增新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。但20日,网络传播称,西宁市城东区发现新冠 ... 於 news.china.com.cn -

#28.晚唐齐梁诗风研究 - Google 圖書結果

名,曲子词在这一时代承担的正是传统意义上乐府的功能,古体乐府的乐府功能反而日益淡化。作为乐府,古体乐府和晚唐的曲子词都必须承担缘情的功能,如果曲子词能更好地承担 ... 於 books.google.com.tw -

#29.【聲如洪鍾】連「中港」也成政治禁忌,為何「振英」就可橫行 ...

雖然立法會議員何君堯認為,李家超做特首是因為「行運行到落腳指尾」,但親中評論員屠海鳴卻認為,李家超做特首是反映了中央的用人之道,尤其做到港澳 ... 於 www.rfa.org -

#30.方行(词语释义)_百度百科

文言文中常出现词语,大致意思有三种,1.行为正直2.遍行,通行3.特指纵横驰骋. 於 baike.baidu.com -

#31.傳黃偉綸任副財政司長行會今商架構重組 - 晴報

特首當選人李家超日前稱,已向特首提交政府重組架構意見。消息指,行會今討論新架構,料下屆政府將增設財政司和政務司副司長,前者協調由運房局分拆的 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#32.灵谿词说正续编 - Google 圖書結果

边我们举几首词为例:别楼醒不记。梦秋,散易。斜月半还。屏闲吴。上酒诗里。点点行行,总是。红烛自好计。替人泪。(《蝶》)欲论心,先泪。落年风味。闲卧处,不时。 於 books.google.com.tw -

#33.行字開頭的成語

行字開頭的成語 ... (1)行蹤無定:行蹤:行動的蹤跡。指在各處來往出沒,沒有固定處所。 (2)行思坐憶:走著坐著都在想。形容時刻在思考著或懷念著。 (3 ... 於 chengyu.game2.tw -

#34.AABC行詞語有哪些? - 劇多

一、AABB式成語.(如冷冷清清,怱怱忙忙。) 二、AABC式成語.(如頭頭是道、嗷嗷待哺。) 三、ABCC式成語.(如負債累累,千里迢迢。) 四、ABAC式成語.( ... 於 www.juduo.cc -

#35.行字组词 - 汉语词典

行字开头组词 · háng yè行业 · xíng wéi行为 · xíng zhèng行政 · xíng dòng行动 · háng qíng行情 · xíng chéng行程 · xíng zǒu行走 · xíng shǐ行驶 ... 於 cidian.qianp.com -

#36.印太經濟框架成立聲明擬淡化用詞吸更多國加入- 20220521 - 明報

【明報專訊】美國總統拜登昨日展開亞洲外訪行程,並將藉此行宣布成立「印太經濟框架」(IPEF)。《金融時報》昨日(20日)引述消息人士報道, ... 於 news.mingpao.com -

#37.琵琶行词语注音- 头条搜索

白居易的古诗琵琶行全文带注音的拼音版pí 琵pá 琶xíng 行[ táng 唐] bái 白jū 居yì 易琵琶行拼音... 古文之家. 大家都在搜. 琵琶行生字词 · 琵琶行诗的注音. 於 m.toutiao.com -

#38.行詞的解释,行詞什么意思 - 查查在線詞典

謂草擬誥命。 ▷ 宋葉適《國子監主簿周公墓志銘》: “中書舍人為拚( 王拚)子行詞, 職爾。” ▷ 宋趙彥衛《云麓漫鈔》卷五: “翰林學士司麻制、批答等為內制;中書舍 ... 於 tw.ichacha.net -

#39.50個形容毛筆字寫得好的詞語 好美的毛筆字 天界之舟只談真理 ...

50個形容毛筆字寫得好的詞語│好美的毛筆字│天界之舟只談真理│勸君早覺 ... 創作者行思的頭像 社群金點賞徽章 ... 也形容詩文立意深刻,詞語精練。 於 angel102333.pixnet.net -

#40.行的多音字组词 - 中文汉字工具大全

读音为(háng)行的多音字组词. 八行 行家 大行 上行 一行 发行 五行 两行 行东 银行 当行 四行 六行 九行 十行 牙行 行伍 行産 班行 行距 辈行 行辈 本行 长行 行车 ... 於 xue.jiuwa.net -

#41.行的字義、部首、筆畫、相關詞- 查字典 - 國語辭典

2.往。《詩經.秦風.無衣》:「脩我甲兵,與子偕行。」唐.杜甫〈奉濟驛重送嚴公四韻〉:「幾時杯重把,昨夜月同行。」. 於 dictionary.chienwen.net -

#42.首字为行的词语_汉语词典 - 汉文360

首字为行的词语. 部首: 行. 拼音: hang xing. 共655词. ≫两字词语. 行帮 · 行辈 · 行当 · 行道 · 行规 · 行号 · 行话 · 行会 · 行货 · 行几 · 行家 · 行间 · 行距 ... 於 hanwen360.com -

#43.行話- 维基百科,自由的百科全书

行話是指一些特定專業人士之間的用語,為了幫助討論議題,這些用語當中有許多在發展過程中逐漸 ... 您现在使用的中文变体可能会影响一些词语繁简转换的效果。 於 zh.m.wikipedia.org -

#44.成語查詢行字開頭 - 成語大全

行開頭的成語,成語查詢行字開頭,成語行開頭,成語行什麼什麼 · 行不貳過 · 行思坐想 · 行蹤無定 · 行色匆匆 · 行同能偶 · 行號臥泣 · 行色匆匆 · 行有餘力 ... 於 chengyu.8s8s.com -

#45.計算檔案中的字詞、字行及位元組的個數(wc 指令) - IBM

使用wc 指令來計算由File 參數所指定的檔案中的字行、 字詞及位元組的個數。 如果一個檔案並未指定File 參數,就會使用到標準輸入。這個指令會把比較的結果寫到輸準 ... 於 www.ibm.com -

#46.行字詞語大全 - 漢語網

行字造詞|行字詞語大全:行不動,行不去,行不得,行不得哥哥,行下,行不踰方,行東,行主,行不通,行舉,行喪,行義,行個方便,行與,行丐,行為,行專,行為不端,行且,行樂,行世, ... 於 www.chinesewords.org -

#47.行的量词使用,词语解释 - 品诗文网

行的量词使用,词语解释. 【释义】 一般用于成排、成列的东西,表示其整体:一行字。 【辨析】. 1.“行”是表示形状和集合的物量词,可重叠。 於 www.pinshiwen.com -

#48.古代青樓行話有哪些?這3個詞變成現在生活用語- 歷史

不少人年後考慮轉職、跳槽,但你有想過「跳槽」一詞是出自於哪裡呢?現代「跳槽」是指換工作,但古代卻是青樓的行話,意思是牲口離開原來所在的槽頭至 ... 於 www.chinatimes.com -

#49.【徐巧芯違停】爆料人道歉說詞漏洞多遭起底是羅東代課老師

台北市議員徐巧芯昨天(19日)遭人爆料稱違停還不准警員開單,引起網路熱議,徐巧芯得知後立即回擊,強調願... 於 www.upmedia.mg -

#50.安珀赫德親口證實《水行俠2》戲份被大刪! 痛訴

好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)與離婚後互控誹謗,兩人間的恩怨情仇成為全世界的矚目焦點,由於輿論風向幾乎一面倒 ... 於 star.ettoday.net -

#51.詞行天下:像學母語一樣學英語 - 博客來

書名:詞行天下:像學母語一樣學英語,語言:簡體中文,ISBN:9787111500278,頁數:255,出版社:機械工業出版社,作者:漏屋,出版日期:2015/06/01, ... 於 www.books.com.tw -

#52.國語字典- 注音、部首、筆畫查詢,行造詞 - Lookup 線上工具

國語字典,提供行的意思,行注音,筆順,行部首:行,行筆畫:6,行造詞,行字仓颉编码等信息查詢。 於 www.lookup.tw -

#53.三思而行 - 基隆市武崙國小成語詞典|

語本論語˙公冶長:「季文子三思而後行。子聞之,曰:『再,斯可矣。』」 水滸傳˙第六十七回:「林冲諫道: ... 於 idiom.wlps.kl.edu.tw -

#54.拜登即將出訪日韓聚焦團結盟友因應大陸崛起 - Yahoo

拜登接著搭上空軍一日,第一站先到南韓接著再轉往日本,除了經濟議題,北韓與中國大陸也是拜登亞洲行的焦點,美韓已經接獲情報,北韓打算試射核武或 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#55.首頁〉成語檢索〉辭典附錄〉編輯總資料庫〉[行之有效]

詞語, 行之有效. 本文連結, 附錄. 頻次, 3. 工具書. 漢語成語考釋詞典; 中國成語大辭典; 遠流活用成語辭典. 附錄, 編輯總資料庫 ... 於 dict.idioms.moe.edu.tw -

#56.強詞有理:拉幫結派-陳競立評論員 - 東網

畢竟已一把年紀,萬一不幸在途中感染新冠病毒或其他惡疾,怎麼辦?最有趣的是,早在拜登啟程之前,美國官方和媒體就大鑼大鼓事先張揚,詳盡透露其此行目的 ... 於 hk.on.cc -

#57.樂行詞(霹靂系列) - 霹靂布袋戲角色人物介紹

樂行詞. 御風樓駐唱的流浪藝人,來歷不凡,與刀懸一命師出同門,但卻不喜鑄造之術,反而鍾情於樂武精研,故在藝成下山後以戴墨鏡、攜二胡的形象浪跡天涯,個性詼諧 ... 於 www.pili.com.tw -

#58.含有「行」字的4字詞語- 澳典詞典

「行」字開頭 · 「行」字結尾. 按字數篩選. 2字詞 · 3字詞 · × 4字詞 · 5字+. 按詞類篩選. 於 cidian.odict.net -

#59.行詞的意思/解釋

行詞 詞語解釋: 謂草擬誥命。 分詞解釋: 草擬: 起草;初步設計。 誥命: ①帝王對臣子的命令。 ②封建時代指受過封號的婦女(多見于早期白話)。 ○ 行◎ 走:行走。 於 qjyouth.com -

#60.「行」字詞整理@ 夢生(Yuh-ru/Dyertung)的母錄(blog/部落

「行」字詞整理1. 行( kiânn ) [白] (1) 行氣( kiânn-khì ) 、行棋( kiânn-kî ) 、行經( kiânn-king ) 、行禮( kiânn-lé ) 、行路( kiânn-lōo %29 、行徙( kiânn-suá ) ... 於 blog.xuite.net -

#61.行造詞

1.(1)走。如:「步行」、「直行」、「寸步難行」。 (2)駕駛。如:「行車」、「行駛」。 (3)做、從事。如:「舉行」、「行醫」、「行善」、「行事」。 (4)可以。如:「行 ... 於 www.3du.tw -

#62.恶行(词语)_搜狗百科

恶行,汉语词语,拼音是è xíng,释义为丑恶的行径。 中文名恶行. 拼音è xíng. 注音ㄜˋ ㄒㄧㄥˊ. 基本解释丑恶的行径. 近义词罪行、劣行. 反义词善行 ... 於 baike.sogou.com -

#63.行_行的意思- 在线字典 - IT学习网

〖例句〗饮食行业要特别注意卫生,防止病从口入。 组词:行规行家行距行列行情行业行长本行懂行分行改行米行内行商行同行银行. 近义词:行家(内行、 ... 於 www.t086.com -

#64.形容岩石石頭的詞,不是成語也行,詞語中不能含有“石”字和“巖 ...

形容岩石石頭的詞,不是成語也行,詞語中不能含有“石”字和“巖”字,1樓y神級第六人堅如磐石堅牢固盤石大石頭。 像大石頭一樣堅固。比喻不可動搖專。 於 www.betermondo.com -

#65."行kiânn" - 臺灣閩南語常用詞辭典

詞目, 行 部首:行144-00-06. 音讀, kiânn. 釋義, 1. 走。陸路或水路的前進。例:行路kiânn-lōo(走路)、行船kiânn-tsûn。 2. 動,指具體或抽象的行進、運轉。 於 twblg.dict.edu.tw -

#66.常用詞語:行長 - 普通話網

普通話網常用詞語字典:行長。提供中文常用詞語查詢及普通話發聲功能,收錄七萬多項記錄。所有記錄均以繁簡字體顯示。 於 www.putonghuaweb.com -

#67.估價行詞語:估價行 - Sahrz

詞語 :估價行(注音:ㄍㄨㄐㄧㄚˋ ㄏㄤˊ) 估價行字詞名: 估價行字詞屬性: 詞組注音一式: ㄍㄨㄐㄧㄚˋ ㄏㄤˊ 漢語拼音: gū jià háng 釋義: 買賣物品的商店。 元. 於 www.herrerartos.me -

#68.例行是什麼意思詞語例行是什麼意思 - 摩登站

1、例行,讀音lì xíng,漢語詞語,意思是按照慣例、規定等處理。 2、出處. 《大明熹宗寶訓卷之四·安屬國》:“上曰:李倧既系該國臣民,公同保結,倫敘 ... 於 modengzhan.com -

#69.临行”词语的解释 - 当正汉语词典

当正汉语字典关于“临行”词语的解释,当正在线词典、当正在线成语带给您词语解释,成语解释。解释◎ 临行línxíng[before leaving;on the eve of departure;on the point ... 於 ciyu.dangzheng123.net -

#70.Amber Heard《水行俠2》戲份傳被刪剩10分鐘逾400萬人聯署 ...

關鍵詞. Amber HeardJohnny Depp官司. 撰文:轉載自New Monday圖片來源:YouTube ... 於 www.orientalsunday.hk -

#71.111年國中教育會考登場考生配合防疫應考秩序良好 - 教育部

111年國中教育會考21日舉行第一天考試,上午社會、數學,下午國文與寫作測驗。因確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果,須參與補行考試者,截至最後一節接獲 ... 於 www.edu.tw -

#72.成語 堛漁a風(三)克己慎行篇 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

... 才說這些逆耳之言,要他為了私利而行謀逆之事,寧可掉腦袋他也不會去幹。陳珪與袁術相比,沒有欲望與野心的支配,對天下大勢看得更清晰、更透徹,而且他只打感情牌, ... 於 books.google.com.tw -

#73.文献保护中英双解词语手册 - Google 圖書結果

... 整的 full 整行消除 line erase 整行印刷机 gang printer 整行铸排 line composing and casting 整行铸排机 linotype 整经纸 beaming paper 整理 tidying 整理操作 ... 於 books.google.com.tw -

#74.筆畫- 行讀音: xíng 怎麼讀 - 古詩詞庫

為您介紹行是什麼意思,怎麼讀,組詞,行字的讀音,拼音,筆順,有多少筆畫數,繁體字怎麼寫。 於 www.gushiciku.cn -

#75.WITH--AS Group Alias 述詞- Win32 apps | Microsoft Docs

資料行群組別名提供一種方式,可讓您使用較短的名稱來取代資料行或資料行群組的名稱。 選擇性群組別名述詞是WHERE 子句的一部分。 於 docs.microsoft.com -

#76.词科与南宋文学 - Google 圖書結果

士提举醴泉观兼侍读授护国军节度使开府仪同三司江淮荆襄路安抚大使制》《拟宏词试少保镇南军节度使充两浙东路安抚大使兼知绍兴军府事授少傅镇南静江军节度使充江南东路 ... 於 books.google.com.tw -

#77.摘抄文章裡的好詞好句什麼文章都行詞語以上句子 - 嘟油儂

摘抄文章裡的好詞好句什麼文章都行詞語以上句子,1樓伺服器好家園如夢山珍夜很深,也很靜。淺淺的月光流進了我的村子,擠進了那扇用皮紙矇住的三字窗。 於 www.doyouknow.wiki -

#78.雍正朝的萬濟公,聖哥,行教,安神等詞語

雍正朝的萬濟公,聖哥,行教,安神等詞語. Research output: Journal Publications and Reviews › Publication in policy or professional journal. 於 scholars.cityu.edu.hk -

#79.深读!首访亚洲,拜登此行意欲何为?

21日,美国总统拜登继续对亚洲的访问。他在首尔同韩国总统尹锡悦商定,将建立全球全面战略同盟关系。 关键词之一:“延伸威慑”. 於 m.shaoxing.com.cn -

#80.行字的基本意思 - 字典

行 · 行字的基本意思 · 行的同音字 · 行相關字典 · 行的相關詞語. 於 www.70thvictory.com.tw -

#81.现代汉语语音答问 - Google 圖書結果

只要大读一读两行词语明白了:只要不顿、不换气,上面的两行词语论多慢的语速说都是难分清的。再看上声别的声调相连的例子:的。除此而,上声后轻声音节时,上声也要变调, ... 於 books.google.com.tw -

#82.词语(二) - 参加展会| Coursera

Video created by Peking University for the course "中级商务汉语——商务活动篇". 在本单元,你将学习如何介绍展会,了解中国最有名的“广交会”,也会了解一些外国的 ... 於 www.coursera.org -

#83.700个行字开头的成语及词语 - 沪江网校

700个行字开头的成语及词语 · 行列式, háng liè shì · 行动, xíng dòng · 行尸走肉, xíng shī zǒu ròu · 行走, xíng zǒu · 行政法规, xíng zhèng fǎ guī · 行列, háng liè ... 於 www.hujiang.com -

#84.拜登在韓國簽署400億援烏法案 - RFI

2022年5月21日,在韓國首爾,美國總統拜登和韓國總統尹錫悅在韓國國家博物館舉行的國宴上發表祝酒詞。 REUTERS - JONATHAN ERNST. 於 www.rfi.fr -

#85.佛教如來宗佛曲專區

... 師父開光,都非常殊勝,有心有緣弟子不論在世界任何角落,只要觀師父住位,用心聽佛曲,都可與師父佛心印心。 還君明珠佛曲. 還君明珠. 詞:岳依心老師曲:小蟲 ... 於 www.rulai.org -

#86.加拉格爾總主教在烏克蘭:衝突毫無意義,我們堅持走和平之路

所有詞語, 精確的句子, 至少一個字 ... 此行「意在展現聖座與教宗方濟各對烏克蘭人民的關懷,特別是在俄羅斯侵略烏克蘭的局勢下」。 於 www.vaticannews.va -

#87.行詞解釋/註音/是什麼 - 造詞

行詞 xing ci 詞語解釋: 謂草擬誥命。 相關解釋: 草擬: 起草;初步設計。 誥命: ①帝王對臣子的命令。 ②封建時代指受過封號的婦女(多見于早期白話)。 ○ 行 xing 於 www.zaoci.top -

#88.詞語: 勵行(多意詞) | 《國語大辭典》

這是《國語大辭典》中詞語“勵行”的介紹頁面,“勵行”是一個多意詞,請點擊下面的注音、拼音,選擇合適的内容查看。 於 dacidian.18dao.net -

#89.作文怎麼寫?寫作技巧/格式/架構句型/範例總整理|親子天下

引用和題旨相關的成語、 俗語、 格言、 名句, 或古今中外名人物所講的話,來強調主題。 作文撰寫格式. 拿到考卷請直式書寫、第一行空四格後抄寫題目,第 ... 於 www.parenting.com.tw -

#90.T1例行賽封關海神布銳克曼21助攻寫紀錄- 中央社CNA

2 天前 — T1聯盟龍頭高雄全家海神菲裔美籍後衛布銳克曼,今天繳出聯盟單場最多的21次助攻,率領球隊在例行賽最終戰以124比107大破台灣啤酒英熊,並以2連勝之姿 ... 於 www.cna.com.tw -

#91.行字组词_怎么读_读音拼音是什么? - 汉辞网

走:行走。步行。旅行。行踪。行百里者半九十。行云流水(喻自然不拘泥)。行远自迩。 出外时 ... 於 www.hydcd.com -

#92.一十行的成語有哪些 - Qtill

十字成語大全:十羊九牧、十年窗下、十親九故、十指連心、十冬臘月、十字路口、十惡不赦、十死一生、十室九空、十鼠同穴、十面埋伏、十萬火急、十日之飲、十字街頭、十 ... 於 www.s4hrst.me -

#93.漢典“行詞”詞語的解釋

行詞 是一個漢語詞語,讀音是xíng cí,是指草擬誥命。 © 漢典. 【載入評論】 ... 於 www.zdic.net -

#94.【完整版】夜闖成語蕎香閨?性感寫真女神遭催婚真相太驚人 ...

型男主播分手關係成謎? 單身行不行全新單元徵愛來date!20220308(成語蕎、王傳文、作家H). 9,926 ... 於 www.youtube.com