表演藝術教育的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李其昌,邱鈺鈞寫的 表演藝術在十二國教課程之應用:創新教學及跨域實踐 和朱宏章的 表演創作與演員素養都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西九表演藝術教育創研計劃2020也說明:為香港表演藝術界拓展潛在觀眾群. 本計劃歡迎40歲或以下的藝術家、藝術行政人員、學者、研究人員及研究生申請。獲選者可獲 ...

這兩本書分別來自心理 和新銳文創所出版 。

崑山科技大學 雲端商務管理數位學習碩士在職專班 許蕙纓所指導 宋曉婷的 國小表演藝術課程實體與線上教學實施差異之探討 (2021),提出表演藝術教育關鍵因素是什麼,來自於深度訪談、線上教學、表演藝術課程。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 表演藝術學院表演藝術博士班 施德玉所指導 王學彥的 臺灣戲曲音樂的跨界研究 (2021),提出因為有 戲曲音樂、文武場、音場、戲曲音樂教育、戲曲的重點而找出了 表演藝術教育的解答。

最後網站mlses304 - 國立苗栗特殊教育學校則補充:教育部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/).

表演藝術在十二國教課程之應用:創新教學及跨域實踐

為了解決表演藝術教育 的問題,作者李其昌,邱鈺鈞 這樣論述:

110學年度(2021)起藝術與人文學習領域於國小階段更名為「藝術領域」,自中年級正式上路,而表演藝術教學不僅可符合跨科教學的趨勢,甚至能融入非藝術領域進行跨域創新教學。由PISA的「合作問題解決能力」與「創意思考能力」測驗方面,均強調表演統合的素養。由此可見,表藝教學可謂是當前國際教育潮流。 本書除了連結大學端教授,也結合國小實務教師共同著作,以「接地氣」的語言,從對話開始,讓大家了解國家政策。並針對國小級任與科任教師的需求,提出以表演藝術的習式來輔助教師「班級經營」、活絡教師「跨域契機」的思路,讓師生關係從實作中獲得的「革命情感」,增加溝通互動的目的。

當學生認可教師的班級經營,不但能促進其自主學習,也能融合校訂課程,進而達到社會參與的目的,奠定學生成為「終身學習者」的教育理想。

表演藝術教育進入發燒排行的影片

第三集Culture Club請來舞台劇導演及演員,同時又在香港演藝學院任職表演藝術教育主任的李俊亮,與我們聊聊藝術之路。

國小表演藝術課程實體與線上教學實施差異之探討

為了解決表演藝術教育 的問題,作者宋曉婷 這樣論述:

為瞭解國小表演藝術教師是如何規劃課程,來提升學生肢體、聲音、表情的運用能力;在線上教學時,為了達到與實體課堂相同的目標,調整了哪些課程進行方式。本研究以深度訪談法對兩位第一線表演藝術授課教師進行半結構式訪談,並依據十二年國民基本教育課程綱要之藝術領域指標來編擬訪談大綱。以訪談結果分析二位教師在實體與線上教學時的課程規劃與實施之差異。研究結果發現1.實體與線上教學皆可執行的部分:教師入戲、靜像畫面、聲效配襯、光影課程的安排、劇本背景分析、劇場介紹與角色分析。二、在實體課程表現較突出的部分有:運用教師入戲的教學方式、靜像畫面的教育戲劇慣例、走位等的教學。三、線上課程表現較突出的部分有:聲音練習、

劇本人物背景的感知、劇場介紹以及服裝造型等課程。

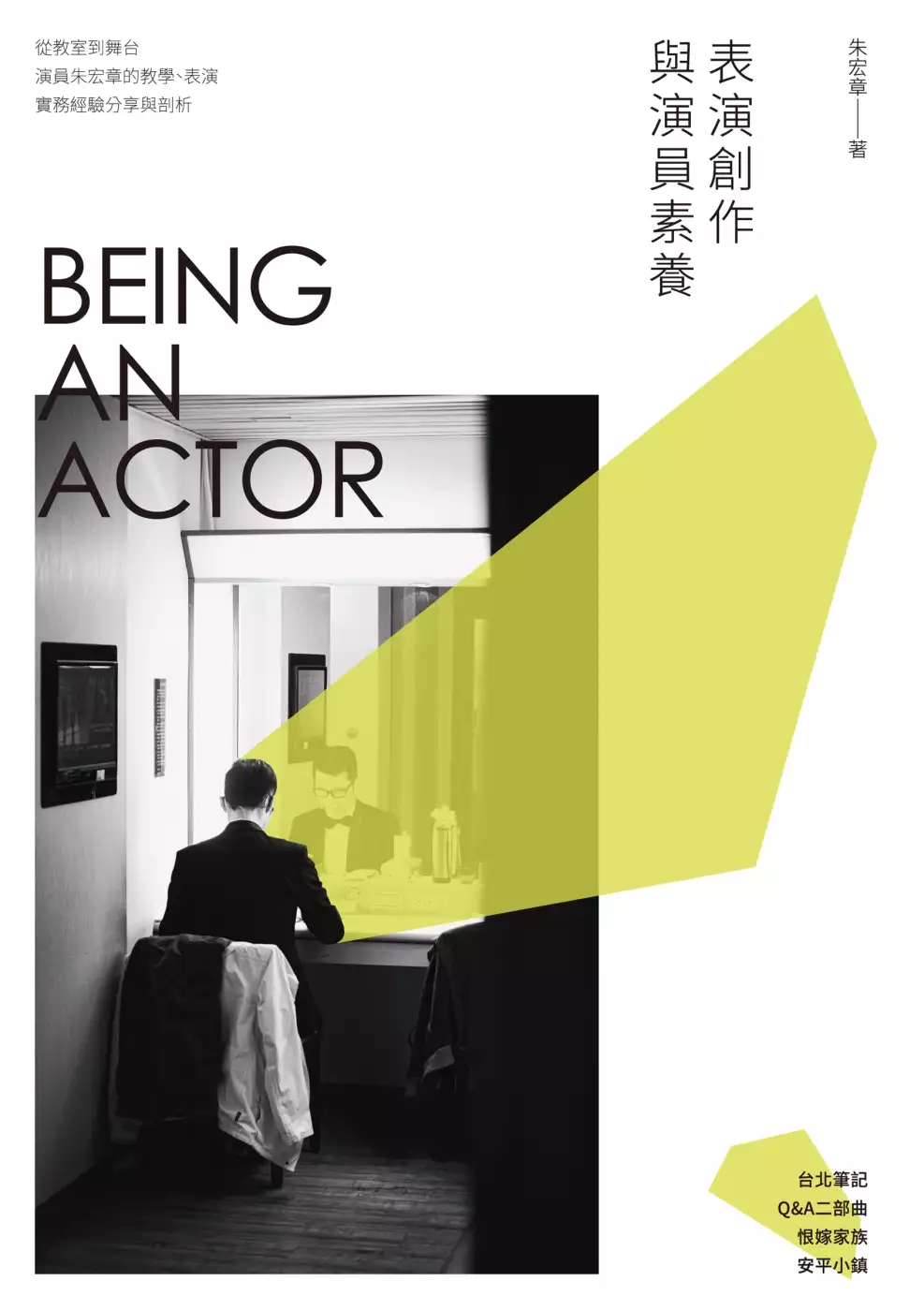

表演創作與演員素養

為了解決表演藝術教育 的問題,作者朱宏章 這樣論述:

演員── 戲劇角色扮演者;舞台行動執行者; 表演的實踐者;藝術的創作者。 作者朱宏章累積多年教學與創作的實務經驗,在從事表演工作三十年之際編寫此書,從近年的表演作品當中提出《台北筆記》、《Q&A二部曲》、《恨嫁家族》及《安平小鎮》四部作品為代表,分別含括了國際合作、翻譯文本、華文原創以及經典改編等不同面向的演出實務經驗。以上作品依照創作理念、學理基礎、內容形式、方法技巧、紀事分享等段落書寫,闡明表演創作時的應用技法,並在前述各段落小節當中,增補說明各項創作技法運用時所相關對應、相互支援的演員素養訓練。希望分享個人專業心得給表演的學習者、青年教學者參考。

本書另收錄作者在兩岸戲劇院校的學習經驗、教學經驗與觀察所得之〈兩岸表演教學概況〉,整理兩岸在表演教學實施上的異同,並延伸探討史坦尼斯拉夫斯基與葛羅托斯基兩位劇場大師的表演體系以及對演員的建言。 本書特色 ★資深演員朱宏章從事表演工作三十年,精選四大類型的代表作品,剖析演員的藝術創作心法! ★集教授與演員於一身,朱宏章彙整表演課堂的十六項演員素養訓練,是表演者與教學者的最佳參考! ★收錄朱宏章在兩岸戲劇院校的學習、教學經驗與觀察,呈現兩岸在表演教學實施上的異同!

臺灣戲曲音樂的跨界研究

為了解決表演藝術教育 的問題,作者王學彥 這樣論述:

在全球表演藝術走向跨界、跨領域發展的趨勢之下,臺灣戲曲也逐漸有許多跨界的展演作品呈現,各劇團也朝市場導向的思考,走向現代化的轉型,不斷創新演出內容與形式。就戲曲音樂、樂隊而言,嘗試更前衛更多元音樂元素匯入及器樂組合,在融入不同領域的音樂形式及創編手法,跨領域、跨界的音樂表現形式中,樂師是否與時俱進,讓戲曲音樂達到多元又創新呈現,面對音樂的創新發展之際,提升編創手法、演出技藝,提升劇場音場知識,規劃戲曲音樂教育,是戲曲音樂發展中非常極為重要的一環,因此,筆者認為這是當代戲曲發展研究的重要課題。本論文研究內容主要是以臺灣戲曲發展中較代表性劇種,如京劇、歌仔戲、客家戲和豫劇,在戲曲音樂方面的跨界現

象,並且以共時性的觀點,分析這幾個劇種在臺灣同時期的音樂跨界形式,進而分析各劇種在音樂跨界上,對當代臺灣戲曲音樂的影響。筆者以現今臺灣具代表性之劇團的展演現況,及其戲曲音樂的跨界發展為例證,探討戲曲音樂中,音樂設計、文武場、樂團跨界的展演形式,以及如何因應跨鏡框式舞台的音場思維。又再進一步分析,臺灣戲曲音樂養成教育中,對文武場人才培育之課程科目與教育體制,在面對音樂跨界的現象時,在課程發展上的省思。論文中將臺灣重要之戲曲展演中的音樂現象,作為研究之素材資料,並藉由戲曲不同劇種在臺灣之發展現況,探索代表性的戲曲劇種腔調、唱腔和伴奏文武場、樂團創作、編寫之演出形式例證進行探討。本研究是以文獻分析法

、功能分析法、比較研究法以及訪談法進行探討與論述,期望研究結果能提供當代戲曲音樂教育者與創作者參考。

表演藝術教育的網路口碑排行榜

-

#1.學務處 - 行政單位

主旨: 本部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/),請轉知所屬學校及相關藝文單位推廣,詳如說明,請查照。 於 admin.fotech.edu.tw -

#2.大文國小美感營藝術做中學| 中華日報

台藝大等師培生以音樂、視覺與表演活動引導學童學習記者盧萍珊∕七股報導七股區大文國小參與偏鄉藝術美感育苗計畫,攜手國立台灣藝術大學、台中教育 ... 於 www.cdns.com.tw -

#3.西九表演藝術教育創研計劃2020

為香港表演藝術界拓展潛在觀眾群. 本計劃歡迎40歲或以下的藝術家、藝術行政人員、學者、研究人員及研究生申請。獲選者可獲 ... 於 www.westkowloon.hk -

#4.mlses304 - 國立苗栗特殊教育學校

教育部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/). 於 www.mlses.mlc.edu.tw -

#5.表演藝術科老師的心聲 - 臺灣雙語無法黨

我之前寫過很多文章,討論教育現場的英語學習問題。今天這篇文章,要從表演藝術科老師的心聲,來討論雙語教學政策如何排擠專業科目的老師進入教育界。 於 www.miparty.org -

#6.大文國小美感營藝術做中學| 中華日報 - LINE TODAY

... 美感育苗計畫,攜手國立台灣藝術大學、台中教育大學及台北教育大學多名師培生,推出美感營隊,讓學生從音樂、視覺藝術、表演藝術,增加美感素養。 於 today.line.me -

#7.極運動表演藝術教育中心

極運動表演藝術教育中心 ... 以「掛號」郵寄至: 23155新北市新店區達觀路40號8樓之7 極運動教育中心收若各位老師有執行上不清楚的地方歡迎隨時私訊小編為您解說喔!! 於 chi-sp.blogspot.com -

#8.國中表演藝術怎麼教? 個以創意廣告為例的行動研究

江晨誼,陳嘉成,多媒體資源,表演藝術課程,創意廣告,Multimedia Resources,Performing Arts ... 該期刊-上一篇, Wilhelm Flitner(1889-1990)成人教育學說探究. 於 lawdata.com.tw -

#9.倫敦藝術教育學院- 維基百科,自由的百科全書

由中學、第六學年和專業藝術學校組成,學生學習表演、歌唱、音樂、跳舞和音樂劇表演。 歷史[編輯]. 倫敦藝術教育學院成立於1939年,在當時被稱 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.西林國小藝術及科技夏令營突破疫情困境展開北市教師管樂團下 ...

報名參與學生透過音樂、美術與表演藝術及資訊科技等專業師資聯手進行新知傳授與分享,增進在地學生藝術及科技等跨領域知能,讓「藝術有愛、攜手偏鄉」 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#11.社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會 - 1111人力銀行

職缺招募|本會成立於民國九十九年,全名為「社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會」。創立之緣起主要有感於美學與創造力教學在台灣現場之實踐力薄弱, ... 於 www.1111.com.tw -

#12.2022年社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會得標案件

2022年社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會得標案件. 公司統一編號:26577529 查看公司資料. 2017 2018 2019 2020 2021 0 1000萬 2000萬 3000萬 4000萬 5000萬 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#13.教育部主管法規共用系統-法規內容-藝術教育法

一、表演藝術教育。 二、視覺藝術教育。 三、音像藝術教育。 四、藝術行政教育。 五、其他有關之藝術與美感教育。 第3 條 藝術教育之主管教育行政 ... 於 edu.law.moe.gov.tw -

#14.臺灣近現代表演藝術教育篇

從. 課程的內涵看,表演藝術主要包含舞蹈和戲劇. Page 4. 臺灣藝術教育史. TAIWAN ARTS EDUCATION HISTORY. 166. 含了文學、美術、語言、音樂、肢體各藝術元. 素的綜合藝術 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#15.從義大利小學藝術教育探討我國「藝術與人文」課程

了藝術教育的價值;其課程結構與設計發展均採取「課程統整」的. 精神與方式,對音樂、美術、表演課程進行融合和統整的改變,是. 一項無先例可循的重大變革,也賦予教師 ... 於 wcoh.nttu.edu.tw -

#16.國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域

本學習領域包含視覺藝術、音樂、表演藝術等方面的學習,以培養學生藝 ... 透過廣泛而全面的藝術教育,使兒童和青少年在參與音樂、舞蹈、戲劇演. 於 www.k12ea.gov.tw -

#17.教育部委託國立臺灣藝術大學建置「表演藝術教育線上觀摩展演 ...

一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土 ... 於 www.nqu.edu.tw -

#18.SDGs與高等表演藝術教育之融合專題演講 - 秘書室

SDGs與高等表演藝術教育之融合專題演講. 一、聯合國於2015年宣布了「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals,簡稱SDGs) 後,陸續成為世界和我國的施政 ... 於 rb001.tcpa.edu.tw -

#19.表演藝術教材教法 - 博客來

教育 改革從老師教學創新到學生創造力學習,具體展現教育就是提升學生創造力的學習過程。而創造力將是學生成為未來公民的最基礎的能力。 研究顯示,戲劇技巧教學能「提升 ... 於 www.books.com.tw -

#20.#極運動表演藝術教育中心- YouTube

這首很流行,沒有一起跳就落伍囉~ 【高齡初期】老頑童版本的「本草綱目」 · 第一名老師- 極運動教育中心. 第一名老師- 極運動教育中心. •. 4K views 3 weeks ago. 於 www.youtube.com -

#21.表演藝術之戲劇教育於各國課綱中的定位與內涵

對比於臺灣「表演藝術」課程,英語系國家的戲劇教育發展已逾半世紀,對於課程綱要中之. 定位、功能等論述也相對豐富。因此本文將透過文獻分析,探究受西方戲劇教育思潮 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#22.表演藝術課程在跨領域美感教育中之教學實踐與展望

因此,隨著教育階段的提高,對藝術學習的培養不只包含藝術學科本身的知識、技能與情意,更明確涵蓋了能與不同學科、社會、文化間進行互動的多元跨域之學習內涵(國家教育 ... 於 www.inarts.world -

#23.帶領兒童邂逅表演藝術 表演藝術教學評量

這種教育思考的貫徹,成為教師天經地義的責任和義務。 知識性學科系統組織結構較嚴謹,學習次序較易結構化,利用量化測驗與評量,鑑別度較高; ... 於 www.trd.org.tw -

#24.國立臺北教育大學「表演藝術」學分學程設置要點

一、學程名稱:表演藝術學分學程。 二、設置宗旨:提供本校學生跨系所、跨領域、及學習第二專長之學習管道。 三、設置單位:音樂學系。 四、課程規劃:如附件。 於 academicntue.ntue.edu.tw -

#25.學堂講師群

藝術教育工作者、劇場演員。 現任臺北市立敦化國民中學表演藝術教師。 1992年生於臺北市。畢業於國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所、國立臺灣藝術大學戲劇學系、 ... 於 www.sinyischool.org.tw -

#26.委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」

一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、舞蹈、 ... 於 c032.wzu.edu.tw -

#27.教育部建置「藝秀臺」 推廣4大類表演藝術 - Rti 中央廣播電臺

近年疫情衝擊,許多全國性的學生表演藝術競賽都受到影響,教育部今年創建「藝秀臺」,將學生在音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土歌謠等領域的優秀作品上傳 ... 於 www.rti.org.tw -

#28.台北海洋科技大學「2019表演藝術教育國際研討會暨流行藝術 ...

一、 研討主題:表演藝術與流行藝術相關主題專題研習二、 研討型式(一)專題演講:邀請相關領域官員、學者和專家,針對主題進行精闢演講。 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#29.表演藝術課 | 國小表演藝術課程 - 訂房優惠

國小 表演藝術 課程,大家都在找解答。 表演藝術 課-期末舞展前導課程-肢體開發1. ... 然而,綜觀台灣 教育 體制,藝術 教育 一直是被忽略 ... Read More ... 於 twagoda.com -

#30.TOA 劇場藝術學院Theatre of Arts

本課程為期兩年,適合不僅有天分以外還要擁有要成為一個受過教育的專業人士的決心。在這個有著完整結構的培養環境中,提供演員們一系列的技巧和機會來表演和讓自己被看到, ... 於 www.artschools.com.tw -

#31.極運動表演藝術教育中心- Home | Facebook

極運動表演藝術教育中心. 2948 likes · 6 talking about this. 主旨: 認識運動,尋找專業,求職求能說明: 民國89年亞力山大稱霸健身產業即接觸Chi-ball(球)功能, ... 於 www.facebook.com -

#32.表演藝術教學的目的

教學的目的是為了讓學生喜歡學習?還是技藝的操作?當前的教育理念下應該十分清楚。如果學生沒有發生興趣,學習行為可能再課程結束後同時終結,所以, ... 於 www.gnae.world -

#33.藝術學習在教育上的意義

藝術學習在教育上的意義. | 盧秋珍. 【文、圖/課程及教學研究中心研究助理盧秋珍】. 前波九年一貫課程改革,注入表演藝術,與原有的視覺藝術與音樂統整為「藝術與人文 ... 於 epaper.naer.edu.tw -

#34.該教而未教?表演藝術課程的空無,ERICDATA高等教育知識庫

葛琦霞,學校要教什麼,一直是課程討論的熱烈主題,現今主流的讀寫算能力,雖仍是學校教育的重點,但是隨著教育思潮的轉變,藝術教育也,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸 ... 於 ericdata.com -

#35.〔轉知〕教育部「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」

一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土 ... 於 ccl.taitung.gov.tw -

#36.表演藝術與音樂- 自主學習行動網 - Google Sites

教育 部高中課程藝術生活學科中心線上影片. 高中藝術生活學科中心負責-音樂應用、視覺應用與表演藝術課程設計與規劃,透過這網站,可以一窺很多藝術科老師努力所研發的 ... 於 sites.google.com -

#37.國立臺灣藝術教育館辦理「110學年度全國學生表演藝術類展演 ...

一、依教育部111年7月6日臺教師(一)字第1110064963號函辦理。 二、為鼓勵全國學生表演藝術類競賽決賽中表現優秀之學生團隊,擴展賽後表演藝術教育推廣 ... 於 www.cjcu.edu.tw -

#38.教育部委託建置表演藝術教育線上觀摩展演平臺「藝秀臺」

2022年4月6日 — 為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/),蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊 ... 於 www.fg.tp.edu.tw -

#39.表演藝術線上教師成長工作坊

二、指導單位:教育部顧問室. 三、執行單位:國立體育學院休閒產業經營學系. 四、協辦單位:國立台北藝術大學師資培育中心˙牛古演劇團. 五、研習對象:全國各國民中、 ... 於 www.sulanteach.net -

#40.表演藝術教育TaiwAlan Performing Arts Education Space

臺灣(Taiwan+Alan)表演藝術教育Performing Arts Education in Taiwan 藉此方寸紓發拙見、時論、短文與教學狀況,誠摯歡迎您的留言與指教! 2022年5月9日星期一 ... 於 dramalan.blogspot.com -

#41.表演藝術戲劇教學在國民教育十大基本能力上的教育功能

表演藝術 戲劇教學課程係依「藝術教育法」、國民中小學九年一貫「課程總綱綱要」及「課程暫行綱要」等法規之規範,置於「藝術與人文」領域的表演藝術學習。 於 www.airitilibrary.com -

#42.成效為本的表演藝術教育

成效為本的表演藝術教育線上研討會(廣東話). 香港演藝學院將圍繞成效為本這個主題舉辦三場線上直播的研討會。 每場都有本學院的資深教授和其他學府的專家與您分享實戰 ... 於 tnl.hkapa.edu -

#43.首頁 - 國立臺東大學附屬體育高級中學

一、 依據教育部111年3月28日臺教師(一)字第1112601231號函辦理。 二、 為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選 ... 於 www.ntpehs.ttct.edu.tw -

#44.表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺 - 中原大學公告系統

教育部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/),請轉知所屬學校及相關藝文單位推廣,詳如說明,請查照。 於 ann.cycu.edu.tw -

#45.臺中市政府教育局-公告訊息

二、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、舞蹈、 ... 於 www.tc.edu.tw -

#46.表演藝術在十二年國教課程之應用: 創新教學及跨域實踐| 誠品線上

作者介紹李其昌現任國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所專任副教授,The Australian National University哲學博士/專研表演藝術教育與表導演理論。 於 www.eslite.com -

#47.藝術教育法 - 全國法規資料庫

一、表演藝術教育。 · 二、視覺藝術教育。 · 三、音像藝術教育。 · 四、藝術行政教育。 · 五、其他有關之藝術與美感教育。 於 law.moj.gov.tw -

#48.【轉知】「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」即將開臺 ...

一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#49.兒童表演藝術欣賞教學

透過教育戲劇,運用戲劇與劇場技巧,以人性自然法則,啟發學生自發性,在教師領導者有計畫與設計的課程內容與引導下,透過創造性戲劇的即興表演、角色扮演、模仿、遊戲 ... 於 ananedu.com -

#50.最新消息- 基隆市表演藝術網站

教育部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/) 一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀 ... 於 klneartsnew.klccab.gov.tw -

#51.表演藝術教育第一哩路中部萬名師生走進劇場

台中國家歌劇院與中部縣市教育局合作,突破學校教室框架,師生走出校園,到歌劇院學習劇場禮儀到培養賞析表演藝術,2017年起推出「藝起愛樂」計畫,以 ... 於 www.chinatimes.com -

#52.國中生學莎士比亞怎麼透過藝術自我探索與認識? 和國中表演 ...

這次#啤酒聊天室要與表藝老師柚子一起喝波特、司陶特啤酒,聊聊他的教學故事,以及身兼生教老師也要關注的國中#性別教育! YouTube版 ... 於 jackyhsieh.info -

#53.十二年國教 表演藝術課在哪裡? | 想想論壇

這是另外一種因為藝術教育所造成的城鄉差距。 Art education.圖片來源:North Central Cpllege. 而且,希望在高中職教表演藝術的老師,就只 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#54.上海戏剧学院继续教育学院影视演员表演高端(二期)进修班 ...

上海戏剧学院是中国培养戏剧专门人才的高等艺术院校,前身是上海市市立实验戏剧学校,1945年12月1日由著名教育家顾毓琇与著名戏剧家李健吾、顾仲彝、 ... 於 www.sta.edu.cn -

#55.表演藝術融入教學師生「藝」起同樂

現任中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會理事長,任教於國立臺北護理健康大學、國立新竹教育大學,在表演藝術領域教學上有相當豐富的經驗。 「藝教同樂會」為文化部委託葫蘆墩 ... 於 www.huludun.taichung.gov.tw -

#56.臺灣藝術教育史- 鄭明憲編/王麗雁 - 國家網路書店

簡介. 這是我國第一本研究包含視覺藝術、音樂、及表演藝術在內的藝術教育史書籍,全書含索引約20萬字。它是以學校的藝術教育實務為主,再涉及各個時期的政治、經濟、 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#57.藝術教育

NTCH Salon 劇院沙龍:劇場.議場—「思辨機構」系列講座摘要給下個世代的藝術教育與人才培力. 第五場講座聚焦表演藝術的未來,主題 ... 於 par.npac-ntch.org -

#58.【國表藝專訪】衛武營藝術總監簡文彬 - 關鍵評論網

【國表藝專訪】衛武營藝術總監簡文彬:更多在地共融,來衛武營看演出就是 ... 武營從與各大學簽署合作備忘錄開始,自教育著手,讓表演藝術往下札根。 於 www.thenewslens.com -

#59.該教而未教?表演藝術課程的空無/ 129 - 9lib TW

舉凡課程綱要研發、課程設計發展、教材教法均缺乏。 師資1.缺乏完整的藝術教育師資實習制度。2.藝術教育教師未採認證制, 教師的專業知能遭質疑,且專業水準亦待提升。3. 於 9lib.co -

#60.我的身體即世界的中心:論表演藝術教室中的美感經驗容淑華

本文論述的基礎為國家教育研究院2013 年「亞太地區美感教育研究室」專. 案工作計畫下的子計畫二:美感教育實驗方案——聲音與身體(音樂/身體美. 於 academic.tnua.edu.tw -

#61.表演藝術師資問題與解決策略初探

小學部分因為缺分科的資料,但以台北市教育局98 學年的調查,各校對於表演藝術(含. 舞蹈和戲劇)應授節數有百分九十的學校填報為0 的狀況而言。在小學不只是缺乏表演藝術師. 於 cirn.moe.edu.tw -

#62.藝術生活(表演藝術篇)資源版Ch04-4 無所不在的表演藝術

2010年的公演作品《人之初》。 融入文化藝術課程. 除了社團活動與劇團組織之外,將表演藝術透過融入文化藝術課程 ... 於 jibaoviewer.com -

#63.表演藝術教育推廣計畫-來監督 - 公共政策網路參與平臺

(二)本年度主合辦及外租演出活動共計106場次,觀眾1萬4,719人次。 三、109年好優show學生藝團活動計畫: (一)結合全國學生表演藝術類比賽優等以上學生團隊 ... 於 join.gov.tw -

#64.表演藝術

西方先進國家經多年推展兒童戲劇教育運動的結果,漸漸把兒童戲劇蛻變為一種新的獨立的藝術,稱為創作性的戲劇活動(Creative Dramatics),這在許多電影之 ... 於 asura0311.pixnet.net -

#65.十二年國民基本教育課程綱要藝術領域

本藝術領域課程,包含國民中小學教育階段的音樂、視覺藝術與表演藝術,以及普通. 型高級中等學校的音樂、美術、藝術生活等必修科目,與表演創作、多媒體音樂、基本設. 計、 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#66.淺談高中表演藝術教育推行現況 以台北市兩所高中為例

在台灣現行的升學制度下,考試壓力使得藝術相關課程受重視的程度不如主. 要學科。其中,比起原本就被列在課程固有架構的音樂和美術,表演藝術可說是. 於 www.shs.edu.tw -

#67.一般公告

一、依據教育部111年3月28日臺教師(一)字第1112601231號函辦理。 二、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國 ... 於 www.cses.chc.edu.tw -

#68.表演藝術教材教法| 心理出版社

教育 改革從老師教學創新到學生創造力學習,具體展現教育就是提升學生創造力的學習過程。而創造力將是學生成為未來公民的最基礎的能力。 研究顯示,戲劇技巧教學能「提升 ... 於 www.psy.com.tw -

#69.【轉知】表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺 - 建功高中

轉知教育部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/),請有興趣者參酌辦理,詳情請見說明。 於 www.cksh.hc.edu.tw -

#70.表演藝術研究所碩士班 - 師大課程地圖

培養表演藝術教育人才; 培養劇場專業人才; 培養藝術行政管理人才; 培養鋼琴合作專業人才. 學生核心能力. 1-1, 能兼具表演藝術相關理論知識與獨立學術研究的能力. 於 coursemap.itc.ntnu.edu.tw -

#71.劇場的社會實踐:將真實納入劇場的另一種可能

計畫主持人, 何怡璉助理教授 ; 服務系所, 國立中山大學劇場藝術系 ; 配合課程, 表演藝術走入城市生活 ... 於 tpreval.stpi.narl.org.tw -

#72.幕後身影】臺北表演藝術中心公共藝術計畫 - 非池中藝術網

作為公共藝術計畫的一環,帝門藝術教育基金會邀請藝術家陳敬寶以北藝中心的建設人員為對象,透過高像素鏡頭捕捉他們在工作與休閑生活的神情,以並置二聯屏 ... 於 artemperor.tw -

#73.藝術教育法增訂第五條之一

一、表演藝術教育。 二、視覺藝術教育。 三、音像藝術教育。 四、藝術行政教育。 五、其他有關之藝術與美感教育。 第五條. 各級主管教育行政機關對從事藝術與美感教育 ... 於 www.president.gov.tw -

#74.委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」 - 僑真國小

一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土歌謠 ... 於 cjnes.ylc.edu.tw -

#75.表演藝術(戲劇、劇場)教育、技術推廣及研究相關之國內外組織

「藝術教育研究學會」(AERA)其成立係由我國一群藝術教育學者在《藝術教育研究》2016年期刊顧問委員大會發起,為拓展藝術教育新知與資源,連結國際學術脈動, ... 於 www.aeratw.org -

#76.109年第7屆「教育部藝術教育貢獻獎」 向深耕藝術教育的實踐 ...

吳靜吉集教育心理學學者、表演藝術推動者、作家、企業管理顧問等於一身,民國67年和一群年輕人共創蘭陵劇坊,從而開創出優人神鼓、紙風車劇團、如果兒童劇團、屏風表演 ... 於 www.edu.tw -

#77.教育部「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」 - 中芸國中

教育部為推廣藝術教育、促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流, 建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」https://artshow.edu.tw/ 蒐羅並徵 ... 於 www.zym.kh.edu.tw -

#78.表演藝術科 - 至善高級中學

實踐多元教育,提供適性學習,桃園縣至善高級中學於101學年度新設「表演藝術科」,對表演藝術具有潛力及興趣的優秀國中畢業生歡迎加入至善高中人文藝術健康活潑的校園! 於 lovejs.tw -

#79.【活動訊息】國立臺灣藝術教育館辦理「110學年度全國學生 ...

說, 明:. 一、, 依教育部111年7月6日臺教師(一)字第1110064963號函辦理。 二、, 為鼓勵全國學生表演藝術類競賽決賽中表現優秀之學生團隊,擴展賽後 ... 於 ext.hk.edu.tw -

#80.轉知國立臺灣藝術教育館辦理「110學年度全國學生表演藝術類 ...

一、依據國立臺灣藝術教育館111 年7 月7 日藝演字第1110002113 號函辦理。 二、為鼓勵全國學生表演藝術類競賽決賽中表現優秀之學生團隊,擴展賽後表演藝術教育推廣效益 ... 於 www.mihjh.cyc.edu.tw -

#81.最新消息 - 高雄市表演藝術花園

一、依法設立之團體、法人、各直轄市及縣市政府所屬學校及學生社團(團隊),於本(109)年5月31日前向所在地之直轄市、縣市主管教育行政機關提出申請,各該主管教育行政 ... 於 art-garden.khcc.gov.tw -

#82.藝術教育法25年來首度大修擬納幼教、藝才班可退場

現行藝術教育法將藝術教育分為表演、視覺、音像、藝術行政、其他有關藝術與美感教育等五大類。此次修正擬改為音樂、戲劇、舞蹈、視覺、跨領域藝術,及其他 ... 於 udn.com -

#83.藝show臺

展演之影片來源大多為教育部表演藝術推廣相關計畫或優異傑出學校演出團隊等,並經由審核後讓優秀團隊其精彩展演大放異彩,期許開啟線上觀摩學習的最大功效。 本平臺之核心 ... 於 artshow.edu.tw -

#84.表演藝術學院 - 高教深耕計畫

1經由培育表演藝術跨領域創新人才將我國悠久博大的藝術文化內容予以發揚光大。 2透過主動積極的教與學過程,創新表演藝術教育與學習的新境界。 於 excellence.ntua.edu.tw -

#85.110 學年度國民小學表演藝術師資類科教育學程招生甄選簡章

一、依據:依教育部110 年4 月19 日臺教師(二)字第1100050329 號函送「師資. 培育大學表演藝術相關系所合作培育國小師資實驗計畫」辦理。 二、甄選名額:15 名。 於 www.education.ntu.edu.tw -

#86.大文國小美感營藝術做中學 - Yahoo奇摩新聞

七股區大文國小參與偏鄉藝術美感育苗計畫,攜手國立台灣藝術大學、台中教育大學及台北教育大學多名師培生,推出美感營隊,讓學生從音樂、視覺藝術、表演 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#87.多元文化的戲曲表演藝術教育之實踐-以國立臺灣戲曲學院為例

國立臺灣戲曲學院是臺灣唯一的正規教育戲曲表演人才養成學府。臺灣戲. 曲學院以戲曲藝術的教育、傳承與弘揚為宗旨,希望能打造成為華人世界的戲. 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#88.臺灣藝術教育館辦理「110學年度全國學生表演藝術類展演活動 ...

臺灣藝術教育館辦理「110學年度全國學生表演藝術類展演活動實施計畫」. 最後更新日期: 2022-07-13. (一)線上申請:符合資格之團隊均得以學校名義,於本館「藝拍即合」 ... 於 rb005.ndhu.edu.tw -

#89.說唱人間國寶楊秀卿辭世文化部長李永得代頒贈總統褒揚令

楊秀卿女士1934年出生,自幼因眼疾之故,為謀生而學習說唱表演,迄今逾70年。1989年獲教育部民族藝術薪傳獎,2003年獲文化總會頒終身成就獎,2007年獲得第 ... 於 www.moc.gov.tw -

#90.人文藝術在通識教育的發展-以規劃表演藝術課程為探討

它含概了視覺藝術、音樂與表演藝術強調. 統整的精神,多元文化藝術教育的學習,更能提昇藝術鑑賞能力,故需從小鼓勵學生多. 觀摩並參與藝文活動的表演,並以啟發藝術潛能, ... 於 libap.nhu.edu.tw -

#91.國立臺灣藝術教育館「110學年度全國學生表演藝術類展演活動 ...

一、依教育部111年7月6日臺教師(一)字第1110064963號函辦理。 二、國立臺灣藝術教育館為鼓勵於全國學生表演藝術類競賽 ... 於 osa.nccu.edu.tw -

#92.【投書】師藝司,請三思!談國家課程中短缺的「表演藝術 ...

2013年教育部組織改造,其中,為「凸顯師培及藝教對學生的重要性」,整合了原本中教司與社教司的業務,成立「師資與藝術教育司」,簡稱「師藝司」, ... 於 opinion.cw.com.tw -

#93.建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」 - 南山中學

轉知教育部為推廣藝術教育,委託建置「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」(https://artshow.edu.tw/),請查照。 說明: 一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享 ... 於 www.nssh.ntpc.edu.tw -

#94.該教而未教?表演藝術課程的空無 - 臺灣教育評論學會

臺灣教育評論月刊,2016,5(8),頁129-134. 自由評論. 第129 頁. 該教而未教?表演藝術課程的空無. 葛琦霞. 臺北市立大學學習與媒材設計學系課程與教學碩士班研究生. 於 www.ater.org.tw -

#95.[經驗分享]那些年國中生的“表演藝術”課程都學了些什麼呢?不得 ...

表演藝術 課”是我國中持續三年一星期一堂課的一種課程,當時雖然身為孩子的我們對表演和藝術的概念都是懵懵懂懂的,但現在的我只要回看日記就會發現, ... 於 pixnet410211.pixnet.net -

#96.中華科大公告- 表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺

一、為促進全國學生表演藝術展演成果之分享與交流,首創「藝秀臺」,蒐羅並徵選全國表藝競賽優勝隊伍影音作品或獲推薦之優秀團隊作品,包含音樂、舞蹈、 ... 於 www.cust.edu.tw -

#97.「表演藝術教育線上觀摩展演平臺-藝秀臺」 - 學生事務處

表演藝術教育 線上觀摩展演平臺-藝秀臺」 《詳情請見附加檔案》 於 stu.just.edu.tw -

#98.表演藝術系第一屆「表演藝術教育國際研討會暨流行藝術研習 ...

本校表演藝術系於107年4月23-24日辦理「表演藝術教育國際研討會暨流行藝術研習」,此次研討會由表演藝術系邱筱婷主任規劃,並帶領王騰寬老師、翁裴昕老師等系上團隊 ... 於 stry.tumt.edu.tw