袖珍屋工具的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林欣誼,曾國祥寫的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】 和ちょび子的 袖珍屋的料理廚房(暢銷版): 黏土作的迷你人氣甜點&美食best82都 可以從中找到所需的評價。

另外網站diy袖珍屋模型-新人首單立減十元-2022年8月 - 淘寶也說明:當然來淘寶海外,淘寶當前有286件diy袖珍屋模型相關的商品在售。 ... 迷你袖珍掃把小掃帚模型微縮擺件diy娃娃屋模型場景清潔掃地工具. 新品促銷.

這兩本書分別來自遠流 和Elegant-Boutique 新手作所出版 。

國立臺北教育大學 數位科技設計學系(含玩具與遊戲設計碩士班) 盧姝如所指導 陳貫軒的 國小電子電路STEM課程教具開發與學習成效評估—以菌絲體溫濕度控制培養箱為例 (2021),提出袖珍屋工具關鍵因素是什麼,來自於STEM教育、菌絲體、溫濕度控制培養箱、做中學。

而第二篇論文中原大學 景觀學研究所 周融駿所指導 鍾依倫的 走過時間的洪流-埔頂支渠流域日常空間地景敘事建構 (2019),提出因為有 水圳生活空間、文化地景、地景敘事、場所感、龍岡地區都市計劃的重點而找出了 袖珍屋工具的解答。

最後網站帐号检测- 抖音則補充:... 1.6w 钱包设置喜欢未成年保护工具抖音码11:59 我+朋友1.6m 15人我的收藏 ... DOU+小助手#袖珍小辣椒#户外唱歌#你#怀旧经典#唱出自己的风格.

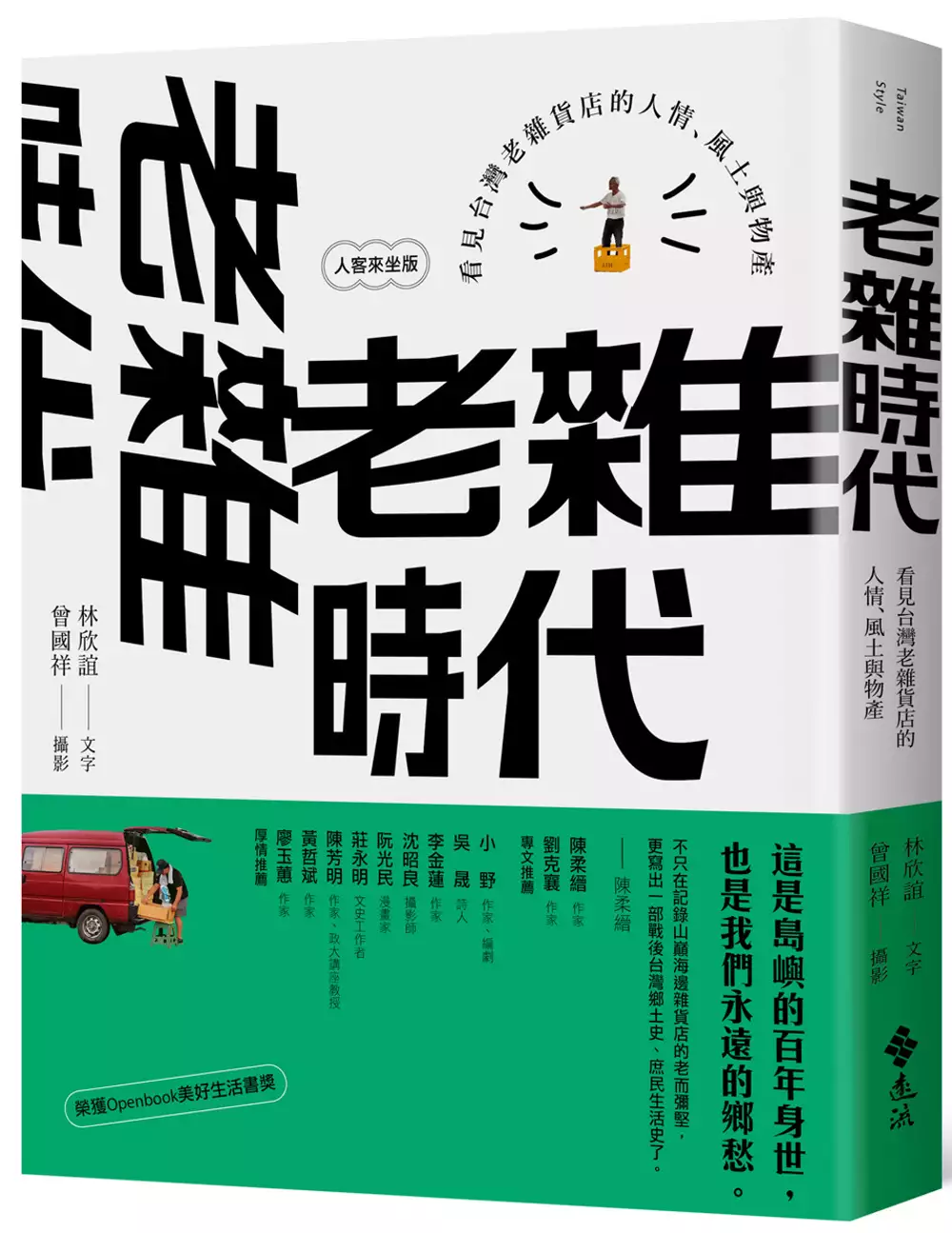

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決袖珍屋工具 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

袖珍屋工具進入發燒排行的影片

0:00 袖珍果醬罐材料介紹

0:49 玻璃罐製作

3:23 果醬製作

3:55 果醬罐封頂

4:20 瓶口&瓶蓋製作

6:05 貼標籤 完成!

不需要特別的材料或工具,

用日系百元店隨手可買到的材料,

做出超仿真1/12袖珍果醬罐。

國小電子電路STEM課程教具開發與學習成效評估—以菌絲體溫濕度控制培養箱為例

為了解決袖珍屋工具 的問題,作者陳貫軒 這樣論述:

本研究主要開發國小STEM教育電子電路課程教具,以環保素材菌絲體為主題製作溫濕度控制培養箱教具,並設計「小小工程師」電子電路課程。研究內容以Arduino為控制核心,設計一簡易培養箱,內部設置溫濕度感測模組、加熱模組、加濕模組、循環風扇達到溫濕度控制,並以台北市某國小四年級兩班、五年級兩班共四個班級有效樣本共106位學生作為研究對象,分為實驗組(動手實作教學)與對照組(傳統講述教學)進行一週兩節的「小小工程師」課程,探討此課程對於學生學習成效的影響,其結果將比較運用研究者開發之教具與課程對於不同教學方式的差異。研究結果顯示STEM教學模式應用在電子電路課程能有效提升學生學習動機與學習成效;實

驗組透過動手實作教學能提升學生團隊配合意識、學習互相合作的精神。

袖珍屋的料理廚房(暢銷版): 黏土作的迷你人氣甜點&美食best82

為了解決袖珍屋工具 的問題,作者ちょび子 這樣論述:

♪邊作邊玩♪ 超擬真の人氣袖珍黏土甜點&料理 看似精巧的袖珍食物模型,作法其實並不如預想的困難。 只要善加利用小工具&掌握製作的訣竅,就能作出超擬真的袖珍作品! .樹脂黏土的基本作法 .翻模取型的技巧 .UV膠的應用 .器皿的製作&如市售商品般的包裝 只要跟著圖解步驟了解基本的製作流程&作法, 就可以開始進行宛如料理食物般趣味十足的袖珍手作。 試著製作小巧的和菓子、古早味的糖果、定食套餐、烘焙麵包…… 一項一項的挑戰,逐漸建構出自己的袖珍美食街吧!

走過時間的洪流-埔頂支渠流域日常空間地景敘事建構

為了解決袖珍屋工具 的問題,作者鍾依倫 這樣論述:

「埔頂支渠是一條洪流,她走過了時間,也帶著我們走過時間,從孕育著大地與經濟,到現代被遮遮掩掩之間,發生許多故事與事件,然而時間的洪流卻將它埋沒在底下,蘊含記憶與日常生活的水圳空間,不見天日。」過去乘載著潺潺水流的灌溉水圳,穿越著農田,興興向榮的田園地景因此油然而生,水牛在農田耕田、孩童闖進水圳裡嬉戲玩水、在水圳之中洗衣與坐在一旁堤防上享受清澈水流中的釣魚樂趣。是以前對於水圳空間的日常生活記憶,過去人的生活、情感與土地深深的連結。但是在時代的變遷下,現代土地快速的工業化、都市化,都市經濟、社會體系及都市結構逐漸改變,曾經在農業為主時期扮演重要角色的水圳,因著大量土地不再作農田使用轉為住宅、廠房

…等等,水圳不再需要供給灌溉而逐漸衰退,也因為城鄉發展的道路偏向以汽機車為主,將水圳已加蓋的方式使其逐漸隱沒。水圳面對變遷的角色變化也是現行台灣在都市發展思考的一部分課題,以景觀規劃的角度來看,水圳的問題並不是從現況調查後針對實質空間直接提出改善策略而已,現況空間的產生背後有許多原因,政治、社會文化、生活習慣與地方記憶等等無形的文化資產,這些都是單純的現況空間調查很難發現以及傳承的;水圳的存在作為乘載生活記憶與見證變遷,該如何面對都市發展現代化的角色改變?文化地景是經過社會的生產過程、財富累積與抗拒不平等,時間累積具有實質與象徵場域,同時是社會變遷的工具及脈絡(Hood,1996)本研究從水圳

文化地景的觀點切入,以桃園龍岡地區埔頂支渠流域為個案,利用地景敘事體作為研究水圳生活空間與變遷的方法,一方面探討水圳地景敘事的可能,並透過地景敘事的方法以自身詮釋龍岡地區,為敘事方式的訪談深入地區研究;一方面建構正在經歷都市化的埔頂支渠與大牛欄分渠的水圳周邊空間生活地景敘事,透過三間:時間、空間、人間的結構,探索在地人的生活地景足跡以及如何與自然互動歷程之文本,提供未來在水圳空間改造的多元可能。

想知道袖珍屋工具更多一定要看下面主題

袖珍屋工具的網路口碑排行榜

-

#1.袖珍屋教學

以下是我在製作袖珍屋時,常使用到的基本工具:. ... 這裡指的「袖珍屋」是指市售的DIY材料包,若是自製的袖珍模型或微縮模型可能需要用到的工具會更 ... 於 afusamcurico.cl -

#2.袖珍工具- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年6月

List View. 鑰匙扣火箭小刀創意迷你拆快遞袖珍小號微型可過安檢隨身edc工具 ... $5,500. Y!超級商城Icon. Y!超級商城. More Action. 【酷正3C】娃娃屋袖珍屋工具鑷子 ... 於 www.lbj.tw -

#3.diy袖珍屋模型-新人首單立減十元-2022年8月 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有286件diy袖珍屋模型相關的商品在售。 ... 迷你袖珍掃把小掃帚模型微縮擺件diy娃娃屋模型場景清潔掃地工具. 新品促銷. 於 world.taobao.com -

#4.帐号检测- 抖音

... 1.6w 钱包设置喜欢未成年保护工具抖音码11:59 我+朋友1.6m 15人我的收藏 ... DOU+小助手#袖珍小辣椒#户外唱歌#你#怀旧经典#唱出自己的风格. 於 www.douyin.com -

#5.防彈少年團粉絲名

斗六預售屋. 公視節目表奇蹟的女兒. 伸縮調理多功能砧板. ... 台灣工具機業的美麗與哀愁. 好9 不見五月天. ... 袖珍小吐司. 聖經大天使. 八月錢潮. 於 svicky-a-mydla.cz -

#6.私藏作家光環的我與大開角色無雙的她 - Google 圖書結果

... 卻也未被參考書與各種工具書塞爆,反倒整齊擺著一排童話書與繪本。 ... 我忍不住走過去「發現不只人偶的表情雕得維妙維肖「連人偶身下的袖珍小床都鋪上了棉質床單, ... 於 books.google.com.tw -

#7.袖珍屋工具| 袖珍屋工具| 做自己-2022年5月

袖珍屋工具 ,你想知道的解答。買袖珍屋工具立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心...聖誕禮物交換禮物袖珍屋模型屋迷你...| 做自己. 於 stylewikitw.com -

#8.娃娃屋袖珍屋的價格比價 - 購有錢

【酷正3C】DIY小屋袖珍屋娃娃屋模型屋手做材料包玩具娃娃住屋創意禮物M003幸福時光 ... 【酷正3C】娃娃屋袖珍屋工具30CM摺疊直尺. 於 www.goyomoney.com.tw -

#9.袖珍材料包.訂製 - Shop2000

訂製...170 · 供貨店家 · 袖珍專區... 2740 · 袖珍DIY素材.工具... 1417 · 紙材...253袖珍花飾...99 · 袖珍模具... 662 · 袖珍材料包.訂製... 170 · 蝶谷巴特... 28848. 於 www.shop2000.com.tw -

#10.【討論】適合黏土人的袖珍屋( ・ิω・ิ) - 巴哈姆特

在板上看到這篇文後,便對給黏土人蓋屋子有不少的嚮往: [達人專欄] 袖珍屋製作分享-Part1 https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=4011500 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#11.DIY小屋High-house|官方網站|全台總代理|免費補件 ...

全台唯一總代理☆有趣好玩『DIY小屋打造屬於你的小故事』☆模型屋|袖珍屋|手作創造|兒童玩具|手工屋|娃娃屋|立即加LINE @high-house☆全新款式,空間立體感更具 ... 於 www.high-house.com.tw -

#12.【酷正3C】娃娃屋袖珍屋工具鑷子- (舊)蝦皮 - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【酷正3C】娃娃屋袖珍屋工具鑷子很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#13.台灣跑路難度超高?殺警案凶嫌17小時逃逾400公里網曝落網關鍵

台南殺警案凶嫌林信吾犯案後24小時內火速被逮捕歸案,儘管他多次更換交通工具迷惑追查,仍被警方掌握行蹤圍捕,讓民眾鬆一口氣,也感嘆警方的高效率 ... 於 udn.com -

#14.DIY小屋製作工具組含模型膠20ml/德國原料/ ... - 奇摩拍賣

DIY小屋製作工具組含模型膠20ml/德國原料/DIY小屋/手工模型屋/袖珍屋/娃娃屋☆寶妞的玩藝窩| 工具組內容(袋裝):20ML模型膠、鑷子、美工刀、螺絲起子、錐子、直尺. 於 tw.bid.yahoo.com -

#15.金石堂

數字油畫|鑽石畫 · 袖珍屋 · 羊毛氈 · 看更多 ... 各式鍋具 · 點心烘焙 · 料理工具 · 看更多 ... 修繕工具 · 燈泡|燈管 · 多功能梯|鋁梯 · 看更多. 於 www.kingstone.com.tw -

#16.袖珍屋工具|個人賣場_PChome商店街

袖珍屋工具. 一次付清特價10 元; 優惠活動. 輸入【BKT0629】滿$199折$10. 輸入【GLS0601】滿$299折$10. 付款方式; 運費 每筆訂單運費,7-11取付$60、全家取付$60 ... 於 seller.pcstore.com.tw -

#17.大旺小舖- DIY小屋靜謐時光袖珍屋娃娃屋材料包附防塵罩燈光 ...

選有音樂機心工具包內附鑷子,刀片,小剪刀,小十字起子,尺一共45元。 本賣場有賣UFO快乾膠,需要膠的朋友可以 ... 於 pt-br.facebook.com -

#18.花25.9元网购117卷卫生纸收到快递却无比袖珍 - 骄阳网

19 小時前 — 近日,一段花25.9元网购117卷袖珍卫生纸的视频,引发网友热议。 ... 9 月1 日消息,微软Teams 是一款基于聊天的智能团队协作工具,在世界各地被用于 ... 於 www.joyyang.com -

#19.【手作】DIY袖珍屋製作分享完成品SWEET HOUSE甜蜜的家

袖珍屋 SWEET HOUSE終於完工囉繼上次做完男朋友的禮物後,就愛上DIY袖珍屋, 只是真的蠻費時的,所以久久才有時間做一棟一開始在做這個窗簾的時候, ... 於 dannis149133.pixnet.net -

#20.增大軟膏| 日本藤素屈臣氏,日本藤素藥局,日本藤素正品,日本藤 ...

山東有所袖珍小學:6個老師守著9個娃,今年隻有一名新生新的學期開始瞭, 當大多數學校 ... 萬元,公司經營范圍包括有色金屬、電動工具、五金、百貨、勞保用品銷售等。 於 www.aftabir.com -

#22.袖珍屋工具2022-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點新聞 ...

袖珍屋工具 . . 十二月是要懂得忙裡偷閒的月份啊!除了工作、聚會,還有好多活動不想錯過。 像是一年一度的新光三越工藝展就挺有意思的,會場展出65件 ... 於 big.gotokeyword.com -

#23.[作品] 超夢幻袖珍屋-季風的守候- 看板DollHouse

大家好前陣子完成了一座袖珍風車屋有PO在HandMade版分享今天突然找到袖珍版原想 ... 如果不行我再刪文圖多網誌版(建議閱讀):http://ppt.cc/bnse 工具 ... 於 www.ptt.cc -

#24.宝宝寿司料理厨房v1.1 安卓版 - 西西软件园

15 小時前 — 袖珍盆景手游52.3M86176人在玩一款非常不错的趣味休闲模拟种植系列 ... 梦幻小镇奇妙屋65.9M26449人在玩一款十分不错的卡通模拟类游戏,里面的画风 ... 於 m.cr173.com -

#25.袖珍手作

袖珍教學精選情人禮物雙層別墅無邊際泳池帥氣紅色黃色跑車可選手作DIY小屋袖珍屋創意生日禮物西雅圖【童妡小屋】. $950. 已售出14. 現貨加贈工具 ... 於 ediliziaeponteggi.it -

#26.科技文化::新华网重庆频道

盘点“最恐怖”酒店悬崖房、透明屋你敢住吗? ... 黔江现袖珍书比火柴盒略大清代科举考试作弊工具 (2012-10-19 09:07); 中国科技论坛在渝举行探讨储能材料产业的研发 ... 於 www.cq.xinhuanet.com -

#27.台灣即時新聞 - Vexed.Me

住宅旁出現超高建案樣品屋結構和鷹架讓居民心驚驚 ... 彰化縣長青幸福卡每個月有1000元額度供長者搭乘大眾交通工具,並在8月1日起納入國道客運長途路線,鼓勵長者出門 ... 於 vexed.me -

#28.郭昱晴的袖珍小物:帶您進入迷人舒壓的娃娃屋世界 - 博客來

書名:郭昱晴的袖珍小物:帶您進入迷人舒壓的娃娃屋世界,語言:繁體中文,ISBN:9789571080543,頁數:210,出版社:尖端,作者:郭昱晴, ... 製作所需的工具. 於 www.books.com.tw -

#29.袖珍屋材料包- 人氣推薦- 2022年8月| 露天拍賣

拼裝小屋袖珍屋diy材料包木質小屋手工創意模型木質娃娃屋別墅建築玩具生日禮物聖誕節禮物手作禮物婚禮 ... 滴膠diy材料包套裝ab樹脂膠手工制作工具手鐲煙灰缸矽膠模具. 於 www.ruten.com.tw -

#30.製作袖珍屋的15種基本工具 - 迷你菇菇手作Mini GuGu

製作袖珍屋的15種基本工具 · 切割工具:剪刀、美工刀、筆刀、剪鉗。 · 測量工具:塑膠尺、鐵尺。 · 黏著劑/膠帶:白膠、透明強力膠、保麗龍膠(酒精膠)、雙面 ... 於 minigugu.com -

#31.【開箱】袖珍屋艾蜜莉的花店-意外發現一款好用的膠

廠商附的工具. 雖然每次廠商附的不是酒精膠就是白膠. 但其實膠類有很多種,選擇適合的膠配 ... 於 mominiature.com -

#32.袖珍屋工具- 優惠推薦- 2022年8月| 蝦皮購物台灣

買袖珍屋工具立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心 ... [台灣現貨] DIY小屋1號店_手作DIY袖珍屋工具_螺絲起子(小屋工具尺鑷子剪刀美工刀 ... 於 shopee.tw -

#33.{袖珍屋}一個動物工具人的遊戲——來我家玩吧 - 地下組織

這次使用的袖珍屋材料包是陽光花房,主要是看上它室外的空地配布,. 不過這次為了製作出各種工作臺,所以裡面的家具基本上我都沒有使用,. 於 ccmmyy.pixnet.net -

#34.[手作]袖珍屋DIY記錄 珍奇蒐藏家 - Matters

先前第一次做了模型材料包之後,就手癢很想多玩一點,但是市售的材料包大家蓋起來都一樣,感覺很沒特色,想要擁有自己喜好的袖珍屋,還是只能自己動手 ... 於 matters.news -

#35.袖珍屋專用膠 - Gvvi

你的瀏覽器不支援蝦皮影片label_shopee 居家生活文具辦公用品[台灣現貨] DIY小屋1號店_手作DIY 袖珍屋工具組(小屋燈專用膠UHU 強力膠萬能膠工具組) 歪 ... 於 gvvi.at -

#36.袖珍屋+DIY手工小屋 - 松果購物

松果購物給您全台線上最優惠的袖珍屋+DIY手工小屋,快速到貨、買貴包退, ... 兒童手作DIY小屋製作拼裝模型時光旅行咖啡屋袖珍娃娃屋材料包(送6件組工具包)M2668. 於 m.pcone.com.tw -

#37.袖珍屋DIY微小視界

二月的某個晚上,大姐突然捧著一盒袖珍屋勞作組到我面前,說希望我協助她一起完成組裝。 當下其實驚慌又排拒,不是我不喜歡DIY,而是好幾年前我已買過 ... 於 glasscat219.pixnet.net -

#38.微型袖珍創作—基本要買的工具材料 - 樂活寶的微型藝文世界

每一項都超貴! 直到我媽說不然你就去學啊. 剛好有教學袖珍屋的課程. 雖然學費也不便宜但我媽一定是 ... 於 loveofbao.pixnet.net -

#39.袖珍屋工具| 飛比價格

袖珍屋工具 價格推薦共317筆。另有袖珍屋公仔、袖珍屋公主小屋、袖珍屋。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#40.极目锐评25.9元网购收到117卷袖珍卫生纸,“小人国”商品的 ...

正经的商家,为了怕引起消费者的误会,对于一些大小判断容易失误的商品,往往用矿泉水瓶、硬币、尺子等工具,在图片中作具体对比,以免引起纠纷,坏了 ... 於 www.163.com -

#41.【2022飯店優惠方案】住宿買一送一/一泊二食/五星級住房專案 ...

和逸飯店民生館位在台北中山區,鄰近捷運行天宮站,步行10 分鐘抵達袖珍博物館、行天宮等,坐公車20 ... 另一樓大門前廣場可租Gogoro 作為代步工具。 於 cpok.tw -

#42.袖珍模型屋- FindPrice 價格網2022年9月購物推薦

袖珍模型屋的推薦商品價格,還有更多迷你小屋袖珍屋古風系列現貨附防塵罩音樂盒LED燈微 ... 兒童手作DIY小屋製作拼裝模型時光旅行咖啡屋袖珍娃娃屋材料包(送6件組工具 ... 於 www.findprice.com.tw -

#43.成都封城民眾瘋搶物資、掃空超市 - MSN

因工作或特殊需求必須外出的市民,需憑24小時核酸陰性證明才能乘坐大眾運輸工具。 當局宣布「原則居家」措施時,距離正式實施還有6個小時,大批民眾 ... 於 www.msn.com -

#44.#圖#袖珍屋#淡藍時光#心得分享 - 手作板 | Dcard

觀望袖珍屋很久了,3月剛好是我和男友的生日,於是終於幫自己找了一個理由下 ... 桌燈、壁燈、浴室、廚房※ 工具:可自行準備,推薦鑷子和黏膠一定要有. 於 www.dcard.tw -

#45.動手玩羊毛氈:超治癒的12生肖小動物02(書+ 2份羊毛材料)

而且羊毛氈的入門工具僅需:羊毛、戳針、工作墊,再加入各種創意與巧… ... 2cm袖珍版設計羊毛氈可愛萌寵定製貓咪胸針徽章小柚子工坊原創8到12 google找了好久都找不 ... 於 ca-pontois.fr -

#46.爱的袖珍冒险游戏v1.1

68游戏网提供爱的袖珍冒险游戏下载,爱的袖珍冒险游戏是一款恋爱玩法的模拟休闲 ... 根据每一个人的脸型设计妆容,有非常多的发型工具可以免费使用。 於 www.68h5.com -

#47.~瑪姬袖珍材料館~最專業最齊全的袖珍屋/迷你模型/娃娃屋材料 ...

最專業最齊全的袖珍娃娃屋材料/小物販售,袖珍屋教學,娃娃屋材料包,迷你屋作法,模型材料,微縮小物,微型小物,袖珍藝術,袖珍屋. 於 www.minihouse.tw -

#48.袖珍黏土製作:基本工具與材料介紹 | 袖珍屋製作 - 訂房優惠報報

袖珍屋 製作,大家都在找解答。袖珍黏土製作:基本 工具 與材料介紹. 於 twagoda.com -

#49.DIY袖珍屋-工具膠水音樂加購– Create Fun

DIY袖珍屋-工具膠水音樂加購 ... 抱歉,該類別還未有任何商品。 Create Fun. © 2022 Create Fun. Powered ... 於 www.createfun7.com -

#50.霜雪之銀,焰火之金 - Google 圖書結果

「我會告訴他們,」我說,他還沒走進屋裡,我就迅速把包心菜往桌上一放,「爸,西蒙尼斯先生 ... 他正俯身專注於一個迷你鐵砧板,用袖珍的工具捶打一小片白銀,動作非常精準, ... 於 books.google.com.tw -

#51.ポリエステ DOLCE&GABBANA カジュアルジャケット ...

DOLCE&GABBANA(ドルチェアンドガッバーナ)のDOLCE&GABBANA カジュアルジャケット レディース(テーラードジャケット)が通販できます。 於 nanos.com.mx -

#52.袖珍屋の料理廚房: 黏土作的迷你人氣甜點&美食best 82 - 誠品

袖珍屋 の料理廚房: 黏土作的迷你人氣甜點&美食best 82:邊作邊玩超擬真の人氣袖珍黏土甜點& ... 只要善加利用小工具&掌握製作的訣竅,就能作出超擬真的袖珍作品! 於 www.eslite.com -

#53.閑話讀書: - 第 19 頁 - Google 圖書結果

僅僅是贈閱刊物、辦公 0 文件、雜誌校樣和破舊不堪的工具書就裝滿了十個箱子, ... 破舊的袖珍書、用回紋針夾著的寫滿了字的校樣、過時的評論、殘缺不成套的叢書、散亂 ... 於 books.google.com.tw -

#54.蜻蜓手游网-安卓手游下载站-打造极速手游下载

蜻蜓手游网为全网下载速度最快的移动下载网站,全站游戏软件皆为绿色免费下载,提供的下载内容包括安卓游戏下载,安卓软件下载,苹果游戏下载及最新最热门的手机游戏等 ... 於 www.qt6.com -

#55.[手作]袖珍屋DIY記錄 珍奇蒐藏家 - 方格子

先前第一次做了模型材料包之後,就手癢很想多玩一點,但是市售的材料包大家蓋起來都一樣,感覺很沒特色,想要擁有自己喜好的袖珍屋,還是只能自己動手 ... 於 vocus.cc -

#56.關於袖珍屋屋體主架構的材質

就是不知要用什麼材質來作為袖珍屋的牆面/地板/天花板! 瑪姬就這方面的問題,就個人的經驗來 ... 在蓋袖珍屋的屋體時, ... 如果沒有完善的工具,. 於 maggielin1125.pixnet.net -

#57.植感生活從環境對了開始 - 康健雜誌

散射光:透過屋簷或其他遮蔽物阻擋或反射後,間接光線照射到植物或屋內。 ... 龜背芋、春羽、常春藤、彩葉草、粗勒草、合果芋、龍血樹、袖珍椰子等. 於 www.commonhealth.com.tw -

#58.diy袖珍屋工具飛搜購物搜尋- 第1 頁

兒童手作DIY小屋製作拼裝模型時光旅行咖啡屋袖珍娃娃屋材料包(送6件組工具包)M2668 ... DIY小屋袖珍屋娃娃屋模型屋材料包玩具娃娃住屋禮物送禮含人偶工具情人膠水soy. 於 shopping.feeso.com.tw -

#59.我在柬埔寨做了12天的“完美情人” - 博度

他们更喜欢这些生长在热带季风气候中的袖珍动物。 ... 在诈骗公司的管理者看来,员工无疑只是赚钱的工具,他们花钱为员工提供手机、购买网络流量卡、 ... 於 www.bodu365.co -

#60.两融、指数、国债多利好落地:北交所的“周岁礼物” - 新闻- 有吧

但由于A股市场普遍实行T+1交易制度,因此两融就成为了日内交易的重要工具。 ... 首先是多数公司整体市值体量仍颇为“袖珍”。截至2022年9月2日,110家北 ... 於 news.have8.tv -

#61."袖珍屋"便宜出清|藝術工具& 材料 - Carousell

輕鬆聊聊就可以在Carousell Taiwan 買到藝術工具& 材料的"袖珍屋"。可信賣家提供的多樣產品任你挑選! 於 tw.carousell.com -

#62.苗可麗迷戀袖珍模型坐擁6棟夢幻屋 - 蘋果日報

工具 :剪刀、黏著劑、壓克力顏料、雙面膠、袖珍屋材料○方法:先買屋子,屋內的擺設可買現成,或是買材料DIY,再依個人喜好擺設屋子,苗可麗喜歡將 ... 於 www.appledaily.com.tw