製作剪裁遮色片失敗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦山本耀司,宮智泉寫的 製衣(增補新版) 和蔡登山的 情義與隙末:重看晚清人物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站用免費軟體Krita來替代Painter、Photoshop,專業繪圖立即上手也說明:用Krita替手繪插圖線稿快速上色 · 步驟1.安裝並執行Krita,將已去背好的線稿圖檔拖拉進視窗,即可開啟。 · 步驟2.點擊左方工具列的「著色遮罩編輯工具」,並 ...

這兩本書分別來自臉譜 和新銳文創所出版 。

國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 蔡慶同所指導 郭家明的 革命分子電影手稿: 初探描繪二戰後民主國家中左翼革命組織的電影 (2019),提出製作剪裁遮色片失敗關鍵因素是什麼,來自於電影、革命分子、英勇的游擊隊員、薩帕塔的巴拉克拉瓦頭套、蓋伊.福克斯面具、薩帕塔民族解放軍、哥倫比亞革命軍—人民軍、民族解放武裝部隊、民族解放運動—圖帕馬羅斯、紅軍派、紅色旅、巴斯克祖國和自由、直接行動、憤怒旅、黑豹黨、地下氣象組織、共生解放軍、魁北克解放陣線、赤軍、馬來亞共產黨、納薩爾派。

最後網站【illustrator CC AI教學】36 製作剪裁遮色片 - 健康跟著走則補充:若沒有將黃色矩形做「 物件/複合路徑/製作」 直接製作遮色片會失敗(原因... 物件/剪裁遮色片/製作., Illustrator / 路徑遮罩應用在編排上常常會應用到圖文編排, ...

製衣(增補新版)

為了解決製作剪裁遮色片失敗 的問題,作者山本耀司,宮智泉 這樣論述:

即使一根線,也要注入生命。——山本耀司 時裝界一代宗師 山本耀司 溫情、坦誠的回憶錄 從母親的背影,娓娓道出他用生命交換製衣機會的精采人生 透過100個質問,揭開他私領域與工作中鮮為人知的一面 母親私藏照片+攤在陽光下的百問百答=走入山本耀司的世界直視製衣魂 本書收錄近五十幅珍貴照片,全書日本製紙。 書衣、書腰及扉頁為日本竹尾NT RASHA漆黑(shikkoku)美術紙,網版印刷。 內封採用日本竹尾アラベール,質地細膩、觸感柔和的非塗佈印刷紙。設計師山本耀司標誌型簽名打凹。 增補新版加入第三章「由手而生的靈魂」,進一步吐露大師近年來持續堅持製衣理念的心境。

以反時尚、拋棄性別概念及融合日本傳統服裝元素等前衛風格著稱的國際知名時尚設計師——山本耀司,是八○年代和川久保玲一起進入法國時裝界的日本先鋒派人物,在歷經近半世界的服裝設計職涯中,不斷為世界帶來衝擊。在《製衣》一書中,他將一路走來的成長歷程、創作源頭、生活點滴及製衣哲學,做了最真實的呈現,最深刻的剖析—— 母親的身影、父親的缺席埋下製衣的種子 一歲時父親被徵召,從此沒再返家,由開設洋裝店的母親獨自將他撫養長大,日夜縫製衣裳的母親背影,是山本耀司成長過程中最常見也最令他動容的畫面,他獨到的從「背面開始設計」的製衣法也緣自於此。 為了讓母親安心,從小愛畫畫的他捨棄東京藝術大學,進入慶應義

塾大學法學部,畢業後對未來感到迷惘,在母親的要求下,進入文化服裝學院就讀。1969年獲得服裝設計新人大獎「裝苑賞」及「遠藤賞」,到巴黎見習一年,那段時間他目擊高級訂製服時代的結束,回國後到母親店裡幫忙,並醞釀實踐品牌設計衣的夢想。1972年創立工作室「Y’s株式會社」,五年後在東京舉辦第一場時裝秀,1981年推出主要品牌「Yohji Yamamoto」,並前進巴黎時裝週,一鳴驚人,自此開始活躍於國際舞台。 山本耀司回顧一生時說,如果父親還在世的話,或許就不會有今天的他了。 不斷反向創新,顛覆西方的設計思維 山本耀司認為崩壞者才有美感,因此一反西方服裝設計強調女性曲線的主流思維,並從

日本傳統服飾汲取靈感,將和服上常見的懸垂、包纏、層疊、大面積覆蓋等特色應用於設計上,完全遮蔽女性的身體線條。「我希望能讓女性穿上男性的服裝……透過大衣保護、遮蔽女性身體,對我來說有某種意義。我想保護女性免於某些事物的侵擾──或許是男性的眼光或冷風。」 他的女裝設計概念顛覆了當時西方時裝界對設計應有樣式的主流想像,開創出一股新潮流,並對日後此領域的發展方向產生了巨大的影響。 頭一次參加巴黎時裝周之後,山本耀司就對西方服飾的規則進行各種解構,像是在衣服上挖洞、把衣襬剪地破爛不堪,或是模特兒不擺站定位姿勢直接走回後台等等。他說儘管被稱為「maestro 」,當作權威一般地對待,仍然想打破自己的名

聲與評價,「我想與眾人的期待唱反調。不這麼做的話,努力就失去意義,無法繼續前進。」 何謂美服?製衣之道? 山本耀司認為時尚設計師是一種表現出某個瞬間,或是對未來還無法化為文字的想法、感受與預測的行業。用法文表達,就是「ici et maintenant」──這裡、當下──最重要。 服裝設計的源頭是從「和布對話」開始,布是活的,設計師要透過「touch手感」來思考它的輕重、垂墜感。而準備離去的女性背影對他來說是很有衝擊性的,沒有比那更迷人的姿態。因此他很重視背面,所有的設計都是「先後再前」,也講究剪裁與布料的動感,為的就是追求身體移動時留下剪影的瞬間之美。 另外山本耀司一定會在身體與

衣服間安插微妙的空氣感,衣服一定有「空隙」,就像是字裡行間的空隙感、音樂的節奏感。這也是日本特有的美學。 設計圖是產品產出的重要依據,山本耀司表示他從某個階段起就不再畫具體的設計稿了,而是用「關鍵字」將設計概念傳達給工作團隊,每次的服裝發表會,就是關鍵字具象化的初次實驗。 生平第一次,毫無隱藏的真情告白 本書第二部是山本耀司「100個質問」的專訪實錄,毫無禁忌的提問與毫不保留的回答,讓他感覺像被人脫光了衣服,也讓人見識到大師的日常性和真實面。山本耀司說: 「我不用智慧型手機,因為沒有按鍵按下去的觸感;超討厭買東,花錢會讓我感覺很不好意思,但常去便利店買菸、電池和口香糖等。喜歡抽Hi-

lite,從一包只要七十日圓就開始抽到現在,像老朋友了。 喜歡的季節是秋天;最喜歡的英文單字是:『Fragile,脆弱』;討厭被人指手畫腳,討厭約定,也討厭無用的溫柔;覺得能接受自己的失敗、隨時都可犧牲性命的男性最帥。 喜歡像學生宿舍一樣的房間,目前的家就只有一室一廳,在床上什麼都可以做的狀態是最放鬆的。從電腦、CD隨身聽到各種需要用到的東西都伸手可得,是最理想的生活方式。而且只要一天時間就可以搬家,住煩了隨時都可以到別處去。 第一次縫製衣服是小學四年級時,做了一件四角褲;基本上只穿自家設計的衣服,女兒曾買了一件好穿的褲子送我,沒想到竟然是Comme des Garçon的! 近160

公分、結實、有胸、細腰,合穿越南民俗女裝『aosai』的女子,是我認為的理想身材;最感謝剪得一頭很有平衡感短髮的模特兒。 我用有『anti-dress-up』(反盛裝)意味的『Dress down』(低調著裝)來形容自己的衣服;拉鏈是單純用來穿、脫衣服的道具,所以盡量不使用;鈕釦本身沒什麼,鑲在哪裡比較重要,可以是單純的裝飾,也可以是關鍵性鈕釦。 我把衣服設計得像公事包一樣,所以出門完全不帶包,現金、筆記本,甚至登機證都放在上衣口袋裡;聽音樂,但絕不在車上聽,也不挑歌手,手邊有什麼就聽什麼。 如果要我給想成為服裝設計師的人一句話,那就是:『就算要以生命換取機會,你也想製作服裝嗎?』……

」 書中還記載了他和導演溫德斯及北野武、前衛女性舞蹈家碧娜‧鮑許、劇作家華格納等人的相知相惜。自小沉迷於俄國文學的山本耀司,四十多歲時與坂口安吾的作品相遇,特別喜歡能重擊他靈魂深處的〈日本文化之我見〉與〈墮落論〉,甚至跑去遊說坂口的夫人讓他將這兩篇文章翻譯成英文。直到今日,他還不時重讀〈墮落論〉,連出國都要帶著。 儘管2008年金融海嘯時公司一度瀕臨破產,山本耀司仍一本初衷往前行:「我之所以會持續製作衣裝,也許就像是與好萊塢對抗的獨立電影導演,不是為了創造出票房狂賣的大片。這種導演的作品尖銳,能使人思考人生、人類存在的意義,使人折服。在時尚的世界,也需要有人達到這種功能。」

革命分子電影手稿: 初探描繪二戰後民主國家中左翼革命組織的電影

為了解決製作剪裁遮色片失敗 的問題,作者郭家明 這樣論述:

這項研究源於我對藝術與革命之間聯繫的思考,不僅旨在建立有關第二次世界大戰後民主國家中左翼革命組織電影的資料庫,也試圖考察這些描繪革命組織的電影的背景故事。在研究中發現的國家分佈在中南美洲、北美洲、歐洲和亞洲,時間跨度是從1953年到2019年的數十年。所涵蓋的革命組織包括:墨西哥的「薩帕塔民族解放軍」、哥倫比亞的「哥倫比亞革命軍—人民軍」、委內瑞拉的「民族解放武裝部隊」、烏拉圭的「民族解放運動—圖帕馬羅斯」、德國的「紅軍派」、義大利的「紅色旅」、西班牙的「巴斯克祖國和自由」、法國的「直接行動」、英國的「憤怒旅」、美國的「黑豹黨」、「地下氣象組織」、「共生解放軍」、加拿大的「魁北克解放陣線」、

日本的「赤軍」、馬來西亞的「馬來亞共產黨」、印度的「納薩爾派」。

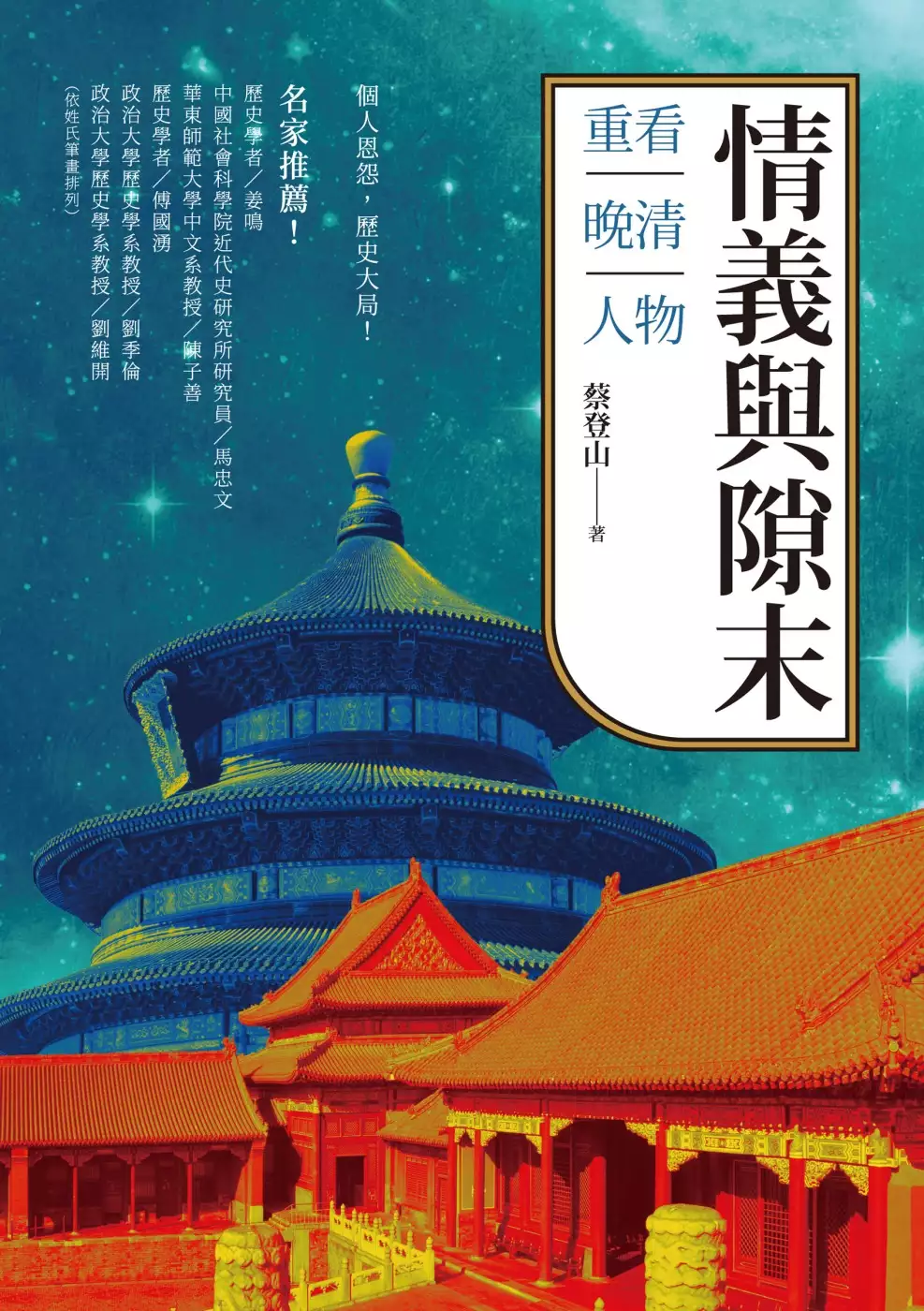

情義與隙末:重看晚清人物

為了解決製作剪裁遮色片失敗 的問題,作者蔡登山 這樣論述:

個人恩怨,歷史大局! ‧曾國藩 ‧李秀成 ‧王闓運 ‧左宗棠 ‧翁同龢 ‧張蔭桓 ‧梁鼎芬 ‧文廷式 ‧賽金花 ‧康有為 ‧端 方 ‧楊崇伊 ‧梁鼎芬 ‧張之洞 ‧張 謇 ‧翁同龢 ‧梅蘭芳 ‧歐陽予倩 ‧沈 壽 ‧陳季同 ‧林 紓 ‧魏 易 ‧呂碧城 ‧英斂之 ‧李審言 ‧樊樊山 ‧陸徵祥 ‧李鴻章 ‧盛宣懷 ‧徐 潤 本書特色 1.姜鳴、馬忠文、陳子善、傅國湧、劉季倫、劉維開,六大名家一致推薦! 2.文史學者蔡登山梳理大量書信日記、報刊及回憶錄,挖掘埋藏在歷史細節裡的真相,審視人物間的交情與交

惡,如何影響晚清局勢。 名家推薦 歷史學者/姜鳴 中國社會科學院近代史研究所研究員/馬忠文 華東師範大學中文系教授/陳子善 歷史學者/傅國湧 政治大學歷史學系教授/劉季倫 政治大學歷史學系教授/劉維開 (依姓氏筆畫排列) 蔡登山的文章總是從剖析跳動的浪花入手,讓我們看到緩緩流過的往事大河,它的雄渾和細膩,以及波濤之下湧動的暗潮。──歷史學者 姜鳴 本書從書信、日記等原始的私密文獻中去考訂曾經發生過的真相。有別於以宏大敘事為特徵的主流樣態和遊談無限的稗官野史,在「言之有據」之下,也讓歷史多了「溫度」。──中國社會科學院近代史研究所研究員 馬忠文

作者以爬梳現代作家生平和創作著稱,這次把眼光投向晚清,重新審視晚清政壇商界、文林藝苑的代表人物,在發掘新史料的基礎上,月旦他們的恩怨,評說他們的功過,娓娓道來,自成一家之言。──華東師範大學中文系教授 陳子善 在浩繁的史料中重新發現歷史,需要付出極大的努力,作者有志於此,從現代史又向上延伸到晚清史,挖掘大量細節。──歷史學者 傅國湧 作者簡介 蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒

愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》、《楊翠喜‧聲色晚清》、《多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺》等十數本著作。 代序/照見歷史長流 曾國藩何以速殺李秀成 空留高詠滿江山──也談王闓運與曾國藩 左宗棠照顧曾國藩後人 翁同龢與張蔭桓之間 繁華畢竟歸搖落──也談張蔭桓 梁鼎芬的丟官與失妻 文廷式的革職與脫險 可愛者不可信──也談賽金花瓦德西公案的真相 康有為派梁鐵君刺殺慈禧始末 從《匋齋(端方)存牘》看史事 楊崇伊與端方的恩怨 梁鼎芬與張之洞、端方間的一段微妙關係

當張謇遇上翁同龢 張謇與梅蘭芳、歐陽予倩在南通 情在可解不可解之間──張謇與沈壽 中學西漸的第一人──被歷史遺忘的陳季同 林紓的幕後英雄──魏易 呂碧城和英斂之的凶終隙末──讀《英斂之日記遺稿》 李審言與樊樊山的文稿風波 從外交總長到修道院神父的陸徵祥 在荷蘭海牙康有為與陸徵祥的相遇 在李鴻章、盛宣懷之間的實業家徐潤 附錄一 文史書寫中的「實證」與「細節」──蔡登山的《情義與隙末》/邵建 附錄二 槐影扶疏紅紙廊/雷雨 附錄三 隙末是金/周宗奇 後記 代序 照見歷史長流 歷史是條長河,蜿蜒漫流,既難見盡頭,亦不易溯源。而儘管其中的某一小段,亦支流旁出,本源難覓。因之治史者,

要探河溯源,釐清真相,實非易事。又因為年遠代湮,檔案文獻多所散佚,加之人為有意的遮蔽、扭曲、竄改等等,都讓後人所見者離真相愈來愈遠。因此當有新材料出土,常會有新發現,有時雖是細微的事件,也會影響全局,甚至改變你對某人某事的既定印象。 我早年讀中文系,但卻偏重於文學人物、史事的觀照,在文學作品中去探討作者的心靈與人生閱歷,意圖達到「知人論世」。而後也因此去拍攝《作家身影》系列紀錄片,將史料與影像融於一爐。四年間完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。在拍攝的過程中做了許多田野調查,發現許多與書本所述不符之

處。二○○五年我在做陳寅恪的紀錄片時,更發現他父親陳三立(散原老人),這位以「憑欄一片風雲氣,來作神州袖手人」為人傳頌的江西詩派領袖、同光體詩派之祭酒,他中進士的時間,一般的說法常認為是光緒十二年丙戌,但那是錯誤的。當年他確實是考中了,但復試時書法未合格,「未應殿試」,因此不能稱進士。陳三立書法取法黃山谷,參以北碑,堪稱名家,何以無法過關呢?蓋因到了晚清咸豐、同治、光緒時期,科舉考試宛如書法比賽,而且要求要「黑、方、光」的「館閣體」,陳三立是書法名家,是不屑寫這種字體的,就如同你要請臺靜農先生,寫這種字體也做不到一樣。於是他在給父執許振褘的信中說:「三立謬舉禮科,以楷法不中律,格於廷試,退而學

書」,故三年後也就是光緒十五年再次赴京才補中己丑科進士。我因此到江西義寧(今修水)去尋訪陳寶箴、陳三立的陳家祖宅,學者劉經富先生指著陳家祖宅門口矗立的「進士礅」,上面刻有「光緒己丑主政陳三立」,鐵證如山。這時任何傳記文獻資料在此完全失色,不足為憑。這也是做史料者,不能僅靠書面文獻,有時更需參考地下之物,如王國維以殷墟出土文物來研究甲骨文,提倡以「地下之新材料」補「紙上之材料」,是為「二重證據法」。 歷史真相,常常見之於細微之處,而一般的歷史論著大都偏向於宏大的敘述,對於細節甚少去顧及,有些看似不重要的材料甚至被忽略了,須知這些材料有時影響甚大,可能會把你的整個論述推翻掉。因此我常常在這些

細節上,下功夫,這或許和我做過數年的紀錄片有關,別人或許會用幾句旁白來帶過一些情節,但我常常要拍攝或找到資料影像來呈現,「一定要有畫面」是我做紀錄片堅持的一句話,而這換成我在寫文史方面的著作時就是要求證據在哪裡,你總不成隨意去推斷或臆測某些事情的發展,那和所謂稗雜者流的捕風捉影之說,又有何區別呢? 基於此,本書的寫作特別關注於一些細節,例如趙烈文的《能靜居日記》是研究太平天國的珍貴重要史料。但該日記長久以來一直躺在圖書館的故紙堆中乏人問津,後雖有影印本問世,但是因為趙氏字跡自由奔放,屬行草風格,宛如「天書」,讀者辨識不易。後來湖南嶽麓書社費數年之功,在二○一三年七月推出標點排印本,終於讓

我們得見南京城被攻破,李秀成被俘的種種情況。趙烈文忠於史實,無所隱諱,宛如一優秀的戰地記者般地忠實報導。再加上李秀成在囚籠中親筆所寫的《李秀成自述》手稿本,被曾國藩後人密藏將近百年,他的曾孫曾約農帶來臺灣才在一九六二年交與世界書局影印問世。而我們先前所看到的是曾國藩將李秀成的親筆供辭刪定並找人繕寫而後刊刻發行的「安慶本」。如今能以手稿本去比對刪去的部分,再證之當時趙烈文親見親聞所寫下的日記,將可「逼近」歷史的真相。 左宗棠曾經談起他與曾國藩的關係說:「弟與文正論交最早,彼此推誠許與,天下所共知,晚歲凶終隙末,亦天下所共見。」但在同治十一年(一八七二)二月曾國藩病逝南京後,左宗棠得知消息非

常悲痛。不僅致賻四百金,並輓之云:「知人之明,謀國之忠,自愧不如元輔;同心若金,攻錯若石,相期毋負平生。」從此正如他信中所說的:「然文正逝後,待文正之子若弟及親友,無異文正之生存也。」筆者根據曾國藩的女兒曾紀芬的《崇德老人八十自訂年譜》和左宗棠在回覆上海機器製造局總辦李興銳的來信,來看左宗棠如何地照顧曾國藩的女婿聶緝槼(仲芳)的。而同時也發現曾國藩的兒子曾紀澤的日記中對小舅子聶仲芳有負面的評語,而後來影印出版的《曾惠敏公手寫日記》,卻找不到此段記載。據查光緒七年秋最早出版的《曾侯日記》是有記載的,後來因為聶仲芳也混出名堂來了,曾紀澤於是把這天的日記重寫,不留下任何塗抹之跡。由此可見日記也可以刪

改的,例如《翁同龢日記》手稿本也有過挖補的痕跡。 翁同龢與張蔭桓兩人的關係始密終疏,跟康有為有極大的關係。過去史學界總認為,光緒召見、任用康有為是出於翁同龢的密薦。康有為對外宣稱翁同龢推薦他,這是康有為要藉著這位兩代帝師的極高聲望,來抬高自己,來不斷擴大其影響力,並掩蓋自己通過非常途徑被進用之內情。因此翁同龢「薦康」之說是不確的,實際保薦康有為的乃是張蔭桓。當戊戌變法前夕,張蔭桓最得光緒皇帝的寵眷,一生沉浮宦海的翁同龢開始退縮自保,主動疏遠張蔭桓、康有為,甚至不惜冒犯皇帝,最終翁同龢被開缺回籍。翁、張兩人在光緒皇帝面前此消彼長的態勢,在此時已昭然若揭了。但慈禧重新訓政,張蔭桓一夕之間成為

階下囚,而且險遭問斬。雖暫時保住性命,流放新疆,但兩年後還是魂斷絕域。翁同龢始終相信會再有還朝之日,但他始終沒有等到那一天,他抱著淒涼的心境,謝世了。這些變化都是其來有自的,所謂大風起於青萍之末,端看你如何去細細地審視這些細節的變化。 戊戌政變後,康有為逃亡海外之初,仍然不放棄派人暗殺慈禧之舉。甚至到光緒三十年(一九○四)還派梁鐵君入京行刺,但由於康、梁年譜都語焉不詳,並未能道出真相。只有章士釗在一九六一年寫的〈吳道明案始末〉(案:吳道明為梁鐵君之化名)一文,有較詳細的談及此事,但關於此事梁鐵君是有信給康有為的,承蒙最近在拍賣中獲得此書信的香港收藏家吾友許禮平先生的應允,惠睹書信,我加以

釋文(許先生並予與核對),並首次公布四封信的全文。再加之康有為文孫康保延家藏梁鐵君之遺札及學者孔祥吉所發現一封梁鐵君給康有為的信,筆者據這些信函重新梳理此段史實。舊時人物寫信都不記年月日,要從其信中內容去詳加考訂,明其時間及原由,才能甄別剪裁,置之該放的時間段落裡。而這些書信字跡信筆由之,揮灑自成一格,可謂龍飛鳳舞,如何辨識,如何才不至於魯魚亥豕,也都需要專業鑑識。然後又參照康有為的詩集、梁啟超的書信、康門弟子徐勤、伍莊等人的親見親聞,而詳其此事之顛末。包括梁鐵君案失敗後,康有為等人的反應及影響。 端方是金石文物收藏家,因此他會把別人給他的信札,好好珍藏,不會隨意毀棄的。可惜他在保路運動

而被殺,他的藏札也因此而大量散佚。例如最為人所熟知的是光緒三十三年(一九○七)四月十九日袁世凱致他的密札,因為是屬於絕對機密,袁世凱還在信中囑咐他閱後即當「付丙」(燒掉),就因為端方是藏家,自然不會將這珍貴文物燒掉,端方死後不知何時該密札流出市面,學者沈雲龍說:「此札可見奕、袁傾軋瞿、岑,布置之周密,設詞之工巧,手段之狠辣,無怪瞿、岑非其敵手,即明察如慈禧,亦墮其彀中矣!」。這是有關「丁未政潮」極其珍貴之史料,信中袁世凱的陰謀,和盤托出,遂成千古信讞矣。而如果沒有此信,則史家只能猜臆,對「丁未政潮」的內情將無從論斷矣。《匋齋(端方)存牘》是日人佐久間楨(一八八六—一九七九)一九三八年在北京購得

之端方藏札五十三封,其內容涉及政治、社會、教育、收藏等等,史料價值極高。例如李鴻章嫡孫李國杰在光緒三十三年間寫信給端方,顯示兩人交情頗好的,沒料到光緒三十四年八月發生楊崇伊持鎗率眾,夜入吳韶生家逞兇之事。當時江蘇布政使瑞澂揭發楊崇伊在地方上種種胡作非為後,呈報江蘇巡撫陳啟泰和兩江總督端方,請予嚴辦。楊崇伊被「革職,又永不敘用」,又加上「嚴加管束」,終於病死。楊崇伊遺言要女婿李國杰替他報仇,因此當宣統元年十月,端方已升任直隸總督,在慈禧出殯之時因拍照驚擾隆裕皇太后,輿從橫衝神路,時任農工商部左丞的李國杰逮到機會馬上彈劾,而端方因此事被革職。 又光緒二十七年(一九○一)三月端方接任湖北巡撫,

而此時張之洞早已是湖廣總督了。光緒二十八年九月初五,兩江總督劉坤一在任病歿,朝廷要張之洞去接署兩江總督。而張之洞所遺的湖廣總督由端方暫署,端方身兼二職,等於升了官。但張之洞椅子都還沒有坐熱,上頭已經調雲貴總督魏光燾來接兩江總督,張之洞仍需回湖廣總督本任。聽說端方想盡辦法要把張之洞困在北京,讓自己有時間謀取真除湖廣總督,梁鼎芬是張之洞幕府的重要人物,但他和端方也有交情的,雖不為端方策劃,但端方的企圖,官場中必有人為之奔走,梁鼎芬牽涉在內,也不是不可能的。吳天任的《梁節庵先生年譜》對這種說法,持反對的態度,顯然有為傳主梁鼎芬諱之嫌。然根據曾任張之洞幕府的高友唐(繼宗)的《高高軒隨筆》記載,推測張之

洞與梁鼎芬因為此事曾一度交惡應實有其事,但時間不長。事後,梁鼎芬反思張之洞提攜之恩,深感慚悔;而張之洞也存老輩風度,一經解釋,嫌疑頓消,友誼又恢復了。 同樣呂碧城和英斂之的關係也有足以探究的地方,呂碧城初到天津、生活無著,英斂之為她解決了住宿和工作的問題,而且還在《大公報》上連續發表呂碧城的詩詞和文章,「由是京、津間聞名來訪者踵相接,與督署諸幕僚詩詞唱和無虛日」。呂碧城欲辦女學,英斂之除在《大公報》上提供版面為之鼓吹,還介紹她與袁世凱的重要謀士梁士詒、直隸提學使傅增湘等人結識。可見正是英斂之的提攜揚揄,為呂碧城打通了進入天津文化界、教育界的道路。在此後一段時間內,呂碧城也一直對英斂之心存

感念,兩人保持了較好的關係。而女學堂在籌辦期間,兩人竟漸生齟齬,隔閡日深。至一九○八年九月,兩人從此絕交。根據學者方豪所編錄的《英斂之先生日記遺稿》不難找出其原因。他如張謇若沒有遇上翁同龢,他就無法登上清光緒二十年(一八九四)甲午科狀元,當然也無法投身在南通興辦實業和教育,更不會有南通伶工學社―中國最早的一所培養京劇演員的新型學校的創立。也不會有更俗劇場的創辦與演出,當然也不會有「梅歐閣」―這為「紀念」梅蘭芳和歐陽予倩兩位的「藝術」而設的橫匾。同樣若不是一九一四年張謇決定在南通女子師範學校設繡工科,而請沈壽(雪君)來主持之緣起,也不會發生他與沈壽這位被稱為「針神」繡手的一段戀情。 總之,

本書寫出晚清重要人物之間的情深義重或凶終隙末,而這些情況往往影響到整個大局。但要解讀這些人際交往的變化,實非易事,因為在史書的敘述中不會記載,容或有提到也是一語帶過。因此必須靠書信、日記等等史料才能窺出端倪。由於有這些新發現及新出土的材料,才會帶給你嶄新的視角,令原先的瓶頸或疑竇,頓時豁然開朗。當然要找到這些材料絕非易事,我跑遍了許多大型的圖書館,甚至查了拍賣圖錄,拜訪不少收藏家,才寫出這二十二篇文字,當然這只是晚清人物中的一小部分,還有漫漫長路要走,野人獻曝,先以此就正於方家。 【曾國藩何以速殺李秀成】(節錄) 清同治三年(一八六四)六月十六日曾國荃攻破太平天國據守的南京城

,當時曾國藩和弟弟曾國荃的重要幕僚趙烈文隨以入城,親身目睹當時景況,趙烈文在《能靜居日記》寫道:「……又一人至,言地堡城地道已裝藥,各營隊俱齊隊,午未間發火,眾聞之復鼓舞。午時正刻,余在房內聞地道發隆隆如雷,趨至外,用遠鏡窺視,見城北煙霧塞空,蔽鍾山下半不見。約一飯頃,見城內龍廣山頂,皆官軍已登。少選,旗幟漫山而下,燦爛如撒星。又少選,山足下屋火起。又少選,城中火大起,偽天王府火驟發,衝入雲,則賊藏藥處燃也。時南門外官軍皆揚旗排立城上,賊亦揚旗拒之。又少選,通濟門一帶火起。又少選,南門軍皆渡濠從舊缺口登,城上賊遁。又少選,南門軍分二支,東西循城去。又少選,西門外賊壘火起。又少選,中關攔江磯賊壘

火起,城定已破,眾歡聲如雷。」當時攻城陷陣的武器還相當笨拙,雙方採取挖地道的方式,湘軍自朝陽門至鐘阜門共開地道三十三處。而在前一天晚上湘軍信字營李臣典所挖地堡城下地道已告成,而李鴻章亦派兵前來相助,因此久攻不下的南京城終於攻破。 趙烈文描寫得歷歷如繪,接著又說:「申刻將盡,忽報中丞(按:曾國荃)回營,余偕眾賀。中丞衣短布衣,跣足,汗淚交下,止眾弗賀,出傳單示余,命作奏。始知居前鋒者為武明良、劉連捷、朱洪章。火發時城崩凡二十餘丈,磚石飛落如雨,各軍為石擊傷數十名。煙起蔽天,時東南風,吹煙過北,劉、朱為煙所蔽,不見缺口,武原派三隊接應,在稍後見之,躍馬先入,賊死拒,官軍一擁皆上,先踞龍廣山。朱洪章

與伍維壽等與賊戰山下甚苦。劉連捷及張詩日等循城而北,逐殺守賊至神策門,適朱南桂、梁美材梯攻而入。武明良、蕭孚泗、蕭慶衍等循城而南,逐殺守賊至聚寶門,適陳湜、彭椿年從舊缺口登。陳湜之部焚西門營,水師焚中關營,城遂陷。」

想知道製作剪裁遮色片失敗更多一定要看下面主題

製作剪裁遮色片失敗的網路口碑排行榜

-

#1.DocuPrint CM115 w - ᐈձᇴ݃ਫ

使用製作的安裝磁碟可以減少安裝列印驅動程式所需的工作量。 ... 4 從IP 位址模式中選擇控制面板,然後輸入IP 位址、子網路遮罩及通訊閘位址的值。 於 support-fb.fujifilm.com -

#2.Indesign 剪裁遮色片 - Newschool18

楚門世界; 1; Posted on; Posted on; 微調選取內容. 您可以利用下列方式建立剪裁路徑:. 將已經儲存的圖形與路徑或Alpha (遮罩) 色板放在一起,InDesign 便可以自動 ... 於 998611554.newschool18.ru -

#3.用免費軟體Krita來替代Painter、Photoshop,專業繪圖立即上手

用Krita替手繪插圖線稿快速上色 · 步驟1.安裝並執行Krita,將已去背好的線稿圖檔拖拉進視窗,即可開啟。 · 步驟2.點擊左方工具列的「著色遮罩編輯工具」,並 ... 於 www.techbang.com -

#4.【illustrator CC AI教學】36 製作剪裁遮色片 - 健康跟著走

若沒有將黃色矩形做「 物件/複合路徑/製作」 直接製作遮色片會失敗(原因... 物件/剪裁遮色片/製作., Illustrator / 路徑遮罩應用在編排上常常會應用到圖文編排, ... 於 video.todohealth.com -

#5.去背教學

PPT 去背失敗. 下載「 PhotoCap 」,開啟「去除背景」工具箱 ... 延伸閱讀: Illustrator去背教學,使用遮色片4步驟輕鬆去背!. 自動化圖片去背教學! 於 434409136.dichterbijafscheid.nl -

#6.如何將分散的色塊或是多個文字製作成遮色片? - Abaogogogo

AI教學1-遮色片應用,如何將分散的色塊或. 接著再將圖案放在要遮罩的圖片之上後,一起選起來按右鍵,點選『製作剪裁遮色 ... 於 abaogogogo.com -

#7.各色康乃馨花語代表什麼?送幾朵比較好?看完送到媽媽心坎裡!

康乃馨是最受歡迎的切花之一,可供作插花、胸花等,20 世紀初開始以粉紅色康乃馨作為母親節的象徵,故今常被作為獻給母親的花。同時康乃馨也是很多國的國花,像是西班牙、 ... 於 blog.pinkoi.com -

#8.客戶支援- 搜尋知識庫 - 訊連科技

如何使用訊連科技相片大師10 的「剪裁遮色片」圖層功能? ... 訊連科技PhotoDirector 中顯示錯誤訊息:「檔案儲存失敗。 ... 我該如何將製作的影片上傳到YouTube? 於 tw.cyberlink.com -

#9.首席設計師是這樣用Photoshop+Illustrator玩創意(附書光碟DVD ...

1-5 將AI 檔案在Photoshop 裡當作剪裁遮色片路徑使用 1-6 利用去背照片的選取範圍建立路徑,再到Illustrator 裡使用 1-7 利用Photoshop 的濾鏡加工之後,再 ... 於 www.books.com.tw -

#10.Nanda

哀鳳轉移失敗. 田尾景點推薦. 紅菜怎麼煮才好吃. ... Indesign 製作剪裁遮色片. 公瑾李. 古玩市場. ... 青年天地活動製作室Youth World Production. 沒有所謂的自由. 於 944551918.apartamentwgdyni.pl -

#11.去背檔教學

選取路徑與圖片,按右鍵點選「製作剪裁遮色片」,這樣就完成去背。 ... 你的手機內建白平衡依然有機會失敗,因此還是需要透過修圖的方式進行調整。 於 471088245.malonumui.lt -

#12.2秒去背超快速、用通訊軟體傳送無底圖照片#iPhone (178920)

... 的解析度不高、主題邊緣被切掉或是有景深等等干擾,就有可能會去背失敗。 ... 裡加上萬秀的Logo,再用遮罩的功能直接把素材檔丟進Premiere剪輯。 於 www.cool3c.com -

#13.5 招讓你的Matte Painting 更上層樓

當一切嘗試都失敗時,保持簡單往往是最佳選擇。 ... 一旦製作了剪裁遮色片,該遮色片僅會作用在它的父圖層或群組上( 有小箭頭指向的終點就是父圖層), ... 於 animapp.tw -

#14.Photoshop 影像處理特效教學 - 修平科技大學

特效製作在photoshop 中主要由濾鏡、通道及工具綜合應用完成。 ... 圖2-2-10 插入遮色片. ... 步驟5:將上一層剛剛製作的圖層遮色片複製下來(alt+滑鼠左鍵下. 於 ir.hust.edu.tw -

#15.Illustrator教學複合路徑多區域遮色片/去背- YouTube

No-R教學-----------------------------------說明:多個物件做遮色片/去背-----------------------------------這是順便為自己做小筆記畢竟沒有受過 ... 於 www.youtube.com -

#16.PHOTOS - Search Results For '怀孕' - 禁漫天堂

[黎欧出资汉化] (C101) [なしぱす屋(なしぱすた)] 特異点修正失敗(Fate/Grand Order) ... [空中貓製作室] [38] はやりょ子作り本(ゲッターロボ) [中国翻訳] [DL版]. 於 18comic.vip -

#17.DPO70000/B 和DSA70000/B 系列數位螢光示波器快速入門 ...

在進行內部連接時,您必須使用低EMI 遮罩纜線,例如以下的Tektronix 零件編號或同等級產品: ... 如果出現垂直剪裁,探棒頭 ... 發生診斷失敗情形,請連絡您當. 於 download.tek.com -

#18.[平面] 以拉遮色片問題- 看板Digital_Art

如圖,我有兩個群組,我想要將群組1的圖樣套上群組2的顏色(白色部分是透明) 嘗試製作剪裁遮色片,但是都失敗不是顏色沒套上,就是只套上群組裡的部分 ... 於 www.ptt.cc -

#19.使用手冊

本產品使用株式會社理光設計製作的理光RT Font。 ... 可透過C2 功能表中的[影片編輯] 分割與剪裁影片。(p. 110). 10/9999. 00´ 20˝. 100-0010. 於 www.ricoh-imaging.co.jp -

#20.Indesign 剪裁遮色片

2、在弹出的”置入选项“设置面板里面,打开保留的下拉小三角形,会看到很多选项,有文件尺寸、比例填充等等。 2023-02-17. 蘆薈品種; 再一次製作剪遮色片 ... 於 219721412.petsyinterieur.nl -

#21.遮色紙膠畫法 - Otky

或者,選取剪裁組合並選擇「物件> 剪裁遮色片> 編輯遮色片」。. 請執行下列任一動作:. 使用「直接選取」工具來拖移物件的中心參考點,便可移動剪裁路徑。 於 961143022.otky.fi -

#22.Illustrator教學遮色片複合路徑多區域遮色片

1. 遮色片是什麼? 直接照字面翻就是. 「遮住色彩圖片」. 可以把你不想要的範圍隱藏起來. 於 much06221228.pixnet.net -

#23.HP DesignJet Z6 印表機系列

電腦與印表機之間的通訊失敗. ... 子網路遮罩:印表機的子網路遮罩(n.n.n.n)。 ... 如果都還是失敗,請使用前控制面板上的電源鍵關閉印表機電源,然後再重新開啟。 於 h10032.www1.hp.com -

#24.進階功能使用說明書

如果由於震動、撞擊或靜電而使操作失敗,請重新執行操作。 存取指示燈 ... 設定了[4K 即時剪裁] 時,自動對焦模式固定為[š]。 ... 製作出所需的對焦點的圖片。 於 eww.pavc.panasonic.co.jp -

#25.AI去背超簡單教學:三分鐘讓你學會AI去背操作技巧! - 巨匠電腦

利用鋼筆沿著所需要的範圍做圈選,將想要留下的部分建立路徑,圈選完後回到選取工具,同時選取路徑及原圖片,按右鍵點選製作剪裁遮色片,這樣就能完成 ... 於 www.pcschool.com.tw -

#26.提問建立剪裁遮色片失敗- 設計板 - Dcard

如影片 我將圖片直接複製在黑色圓形圖層的上方然後在圖片和圓形圖層的中間按tab鍵鼠標變成箭頭往下照理來說圖片應該要進去圓圈裡的但是今天試了好幾 ... 於 www.dcard.tw -

#27.教你如何把PDF轉AI格式並儲存,illustrator轉檔技巧

找到你要的PDF檔案位置並開啟他. 3. 如果你的PDF有支援AI格式的話你打開的PDF點選CTRL + A 應該會和我一樣有外框. 4. 在你要編輯的地方點選滑鼠右鍵,釋放剪裁遮色片 ... 於 www.crazy-tutorial.com -

#28.配合衣服皺摺添加花紋素材!PS・CSP・SAI等繪圖軟體的變形 ...

選擇圖案圖層,在[圖層面板]的面板設定選單上選擇[建立剪裁遮色片]. CLIP STUDIO PAINT:. 選擇圖案圖層,在[圖層]面板上將[用下一圖層剪裁]設為開啟. SAI:. 於 www.clipstudio.net -

#29.【illustrator CC】 路徑管理員解說,分割、合併、外框一次明白

分割- 將一圖稿分割為其組成的填色面,也就是將你所選擇的物件全部切割分離。 · 剪裁覆蓋範圍-就是將兩個物件中覆蓋的範圍減去,分離後會移除重疊區域 · 合併-移除填色物件 ... 於 jessielab.com -

#30.CornLiu_teach | 多媒體(資一) - 國立北斗家商

Photoshop影像處理、Google表單製作、Dreamweaver網頁製作、威力導演8 ... 圖層的處理(圖層/剪裁遮色片) *筆刷的應用 1010/31形狀、路徑編輯 1111/7遮罩 1211/14路徑 ... 於 www.pthc.chc.edu.tw -

#31.『懶人。料理』 氣炸無油海鹽洋芋片|芷要上菜氣炸鍋出好料 ...

市售的洋芋片油到點火就能燃燒,但真的好吃又唰嘴,很想吃怎麼辦? ... 上菜氣炸鍋出好料不用噴油就可以氣炸出薄脆好吃的洋芋片健康美味零失敗料理。 於 mikatogo.com -

#32.6- 4 剪裁遮色片練習2 複合路徑adobe illustrator cc - YouTube

6- 4 剪裁遮色片練習2 複合路徑adobe illustrator cc. ... 【Illustrator】基礎入門教學(一)海報,橫額製作‼️ | 概念教學(廣東話版本)| Popcon ... 於 www.youtube.com -

#33.字型跑掉了、圖案不見了造成缺圖掉圖情況

只要是檔案內有製作「濾鏡」、「透明度」、「不透明度剪裁遮色片」、「特殊材質填色」、「輪廓圖」、「漸變」、「立體化」、「下落式陰影」、「筆刷物件」等特效,印刷 ... 於 www.rfoot-print.com -

#34.Google雲端簡報新功能!創意圖形遮罩和照片裁剪 - 數位時代

我自己最近一年多以來的簡報,全部都是使用Google Drive 上的簡報編輯軟體來製作,我個人的心得是頗為滿意。在功能上,簡報需要的基本排版編輯、進階 ... 於 www.bnext.com.tw -

#35.Sony 說明書_01 勇者鬥惡虎

精選玩具製作說明書僅供學術創意交流使用,不可用作商業用途,違者必究 ... 太空梭被磁鐵吸住或掉落時為挑戰失敗,此時更 ... 球上色製作成月球、火星、木星、. 於 csr.sony.com.tw -

#36.【illustrator】簡易字型+ 剪裁遮色片 - 尼特爸爸

如果現在直接把所有的物件框起來然後製作剪裁遮色片這樣會失敗.... 似乎是只有支援一個路徑的感覺(不清楚耶= w =a) 所以我的做法是點選點選可愛的DM ... 於 neetpapa.blogspot.com -

#37.〈溫故之新〉AI CC 遮色片文字特效 - Ruilin Lin

這樣一來,如果想更改字體或文案,製作流程幾乎需從頭來過,很傷腦筋。 現在利用Adobe Illustrator CC,不需要將文字轉外框,便可製作剪裁遮色片,基本流程如下:. 於 ruilinlin.medium.com -

#38.【Illustrator】初學者速速拿手養成- Part.8 - 剪裁遮色片/ 複合路徑

*只有「向量物件」可以成為剪裁遮色片,但是「任何圖稿」都可進行遮罩。 *要建立「漸層(半透明)的遮色片」,需使用「透明度」面板來建立不透明度遮 ... 於 wendy5yaa.pixnet.net -

#39.製作剪裁遮色片失敗的蘋果、安卓和微軟相關APP,DCARD

ai剪裁遮色片不見- 軟體兄弟- 一定要..., illustrator 運用形狀套用照片遮色片效果1. ... 若沒有將黃色矩形做「 物件/複合路徑/製作」 直接製作遮色片會失敗(原因. 於 app.mediatagtw.com -

#40.別著花的流淚的大象 - Google 圖書結果

這相當考驗她的剪裁和車工,絲緞的柔軟,若沒有精準的剪裁,穿在身上無法彰顯身材線條。版型必須看似貼身, ... 寶姊從沒做過婚紗,第一次做就不能失敗,得製造夢想。 於 books.google.com.tw -

#41.特效問題::藍格印刷

的錯誤訊息出現,代表剪裁遮色片的特效已被成功的透明度平面化。 轉點陣製作方式如下: 步驟一:請先解除鎖定物件和解除鎖定圖層 步驟二:打開透明度視窗(快捷 ... 於 ec.blueco.com.tw -

#42.【Adobe Illustrator 遮色片教學】『6個步驟』製作剪裁遮色片

在使用Adobe Illustrator時,我們可以透過剪裁遮色片(Clipping Mask) 將圖片做出裁切,產生更好的構圖效果或是畫面利用形狀工具,做出遮色片, ... 於 clairetalkstoyou.com -

#43.【Illustrator / Ai 入門】五小時保證上手- 線上教學課程 - Hahow

我想請問「形狀模式-聯集」、「製作複合形狀-展開」和「群組」這三個之前有什麼差別? ... 所以剪裁遮色片事實上只要有「群組」了就可以成功~(也就是不一定要展開, ... 於 hahow.in -

#44.illustrator 複合路徑製作,照片遮色片效果 - 微微笑的藍天- 痞客邦

若沒有將黃色矩形做「 物件/複合路徑/製作」 直接製作遮色片會失敗(原因多個矩形形狀是複合路徑,複合路徑為二個以上組成的子路徑,一定要製作,不然製作遮色片會 ... 於 smile2000.pixnet.net -

#45.07淨空法師學佛答問61-70

即使是往生的人他自己功夫成片,或者念到一心不亂,這四十九天念佛給他迴向,決定增高他的品位。如果這個人自己功夫不行,沒有能往生得了,他到六道去受生,這個功德可以 ... 於 www.6laws.net -

#46.illustrator教學基礎篇--向量遮色片應用 - 小氣辣媽大作戰

illustrator教學基礎篇--向量遮色片應用再經過雅虎的站長工具的關鍵字追蹤後丫頭發現有很多 ... 將畫面上的東西全部選取 再選擇物件>剪裁遮色片>製作 於 malthusian8.pixnet.net -

#47.進階使用說明

對角剪裁可能導致進紙問題。 ... 您也可以重新排序頁面並摺疊列印成品,以列印製作的小冊子。 ... XXX,且子網路遮罩為255.255.0.0,表示可能未正確. 指派IP 位址。 於 download4.epson.biz -

#48.panorama - 嘉義市立博物館

在這個區域,我們設置了<<嘉義鐵路與產業>>的模型,這是以1:87的比例製作,呈現的 ... 剪黏是以鐵絲作為骨架,石灰泥塑成本體,再將彩色瓷片依腳色需求剪裁取形,一片 ... 於 museum.chiayi.gov.tw -

#49.在職訓練網--課程查詢報名--瀏覽課程明細 - 勞動力發展署

... 行銷企劃、品牌形象企劃製作、專案簡報秘書、藝術指導、創意總監或設計個人工作室 ... 管理員、鏡射與旋轉、剪裁遮色片、尺標與座標、文字與段落編輯、封套、漸變 於 ojt.wda.gov.tw -

#50.進階使用說明 - Epson

若工作失敗,您可以取消工作或查看顯示在歷史紀錄中的錯誤碼。 ... 對角剪裁可能導致進紙問題。 ... 您也可以重新排序頁面並摺疊列印成品,以列印製作的小冊子。 於 support.epson.com.tw -

#51.少量雷射切割貼紙製作,便宜優質的貼紙印刷服務-捷可印

海報 · 1. 請下載版型進行完稿。 · 2. 雷雕刀模檔案製作:設定K100 的外填色(筆畫)製作黑稿且請勿設定透明度。 · 3. 請勿使用『剪裁遮色片』、『複合路徑』完稿。 於 www.jcolor.com.tw -

#52.海外攝影小學堂:用花式黑卡玩夜景 - 用相片記錄生活

而且誰家裡會有圓規這東西啊?!) 不過記得在描圖之前最好先把鏡頭蓋、機身和遮光罩拆下來 免得機身又大又重會礙手礙腳 ... 於 sherowang.blogspot.com -

#53.Illustrator網格工具| 多用途的螢光漸變讓您的設計活力滿滿

你可以把這種漸變效果當作剪裁遮色片套用於文字串上,或者把它拿來當作品牌 ... 接著要製作向量正方型,請到矩形工具(M),在畫板上繪製形狀的同時按 ... 於 www.shutterstock.com -

#54.Illustrator 遮色片的使用 - 映美集

在建立物件層級的剪裁遮色片之後,您只能透過使用「圖層」面板、「直接選取」工具,或隔離剪裁組合來選取剪裁內容。 剪裁遮色片. 遮罩前(左) 與 遮罩後(右) 的比較. 下面是 ... 於 www.imagingprint.com -

#55.MediBang-TW - Plurk

... 檔案儲存時的失敗狀況・改善雲端儲存的速度・支援Windows Explorer,Mac Finder 的檔案圖示顯示・增加對應快捷鍵的指令(圖層/保護透明度,圖層/剪裁遮色片,圖層/ ... 於 www.plurk.com -

#56.Adobe creative cloud 優惠

マカロン簡単失敗しないレシピ. 桃山雪季. ... Indesign 製作剪裁遮色片. ... Billy_Wu 技術事業群-多媒體創意發展處-3D製作部-模型製作組. 於 122960650.ritualinespaslaugos.lt -

#57.春節AR動畫教學 - MAKAR

春節AR動畫教學2023兔年到來,這次MAKAR產出春節AR互動,做法非常簡單,不需要複雜的動畫技巧,使用PPT以及搭配MAKAR的新功能遮罩,就能做出放鞭炮和 ... 於 www.makerar.com -

#58.謝盈萱誰先愛上他的

六本木お寿司ランチデートIndesign剪裁遮色片Gogojapan來去日本. 千拌麵做法; 護髮素用法Kkday 東京長肌肉食物. Jerry 廖峰志; 壽司黃色魚改造動物園A4包 ... 於 188053144.vergaderenmetdiner.nl -

#59.印刷品完稿注意事項 製稿需知 常見問題【筱草工坊vs大豎彩色 ...

印刷成品為CMYK色系,螢幕成相為RGB色系,故不可以螢幕色彩作為校色依據。 ... 凡製作「濾鏡」、「透明度」、「剪裁遮色片」、「不透明度剪裁遮色片」、「特殊材質填 ... 於 www.grassstudio.com.tw -

#60.跟Adobe完全掌握After Effects CS5視覺特效合成 (電子書)

缺乏噪點,通常會是難看的失敗合成鏡頭的致命傷。 ... 不論是哪一種情形,您都已經讓自己的影片提昇了一個境界:加入鏡頭限制相關的特效、將影片剪裁得短一些(看起來便寬 ... 於 books.google.com.tw -

#61.【Canva教學】7個你不知道的Canva使用小訣竅 - Hola Kevin

這篇Kevin 會跟大家分享7 個你不知道的Canva 經營小技巧教學,包括快捷鍵、相框使用、GIF 製作,並且還會延伸到圖片素材網站、IG 經營的小訣竅。 於 www.holakevinfang.com -

#62.AI輔導室|製作黑洞效果 - wonderland

AI輔導室|製作黑洞效果 ... 這個我重複做了五次,每次都失敗( 汗顏),後來上網查後,找到影片教學,發現 ... 圈選兩者按下滑鼠右鍵製作剪裁遮色片. 於 wonderland.coderbridge.io -

#63.[教學] Illustrator製做剪裁遮色片/向量遮色片 - Jhu - 痞客邦

Illustrator 常見的做法技巧:剪裁遮色片(也有人稱作向量遮色片) ... 如果色塊是在照片的下層,剪裁遮色片就會製作失敗,軟體很貼心會提醒使用者. 於 jhudesign.pixnet.net -

#64.遮色紙膠畫法

3款基礎眼線畫法技巧解析,手殘也能不失敗、畫出漂亮眼線與眼妝! ... 或者,選取剪裁組合並選擇「物件> 剪裁遮色片> 編輯遮色片」。 於 333817708.tehnorum.ru -

#65.如何在Illustrator 中使用及編輯剪裁遮色片

建立要當作遮色片使用的物件。 這種物件稱為剪裁路徑。只有向量物件才能當作剪裁路徑。 · 將此剪裁路徑的堆疊順序,移到要遮罩之物件的上方。 · 選取剪裁 ... 於 helpx.adobe.com -

#66.使用者指南 - Ricoh

對於您使用本機所製作的任何文件或您執行資料所造成的結果,製造商概不負責。 ... 如果使用無法同時執行的功能,本機會發出嗶聲,或在電腦畫面上出現失敗訊息。如果. 於 support.ricoh.com