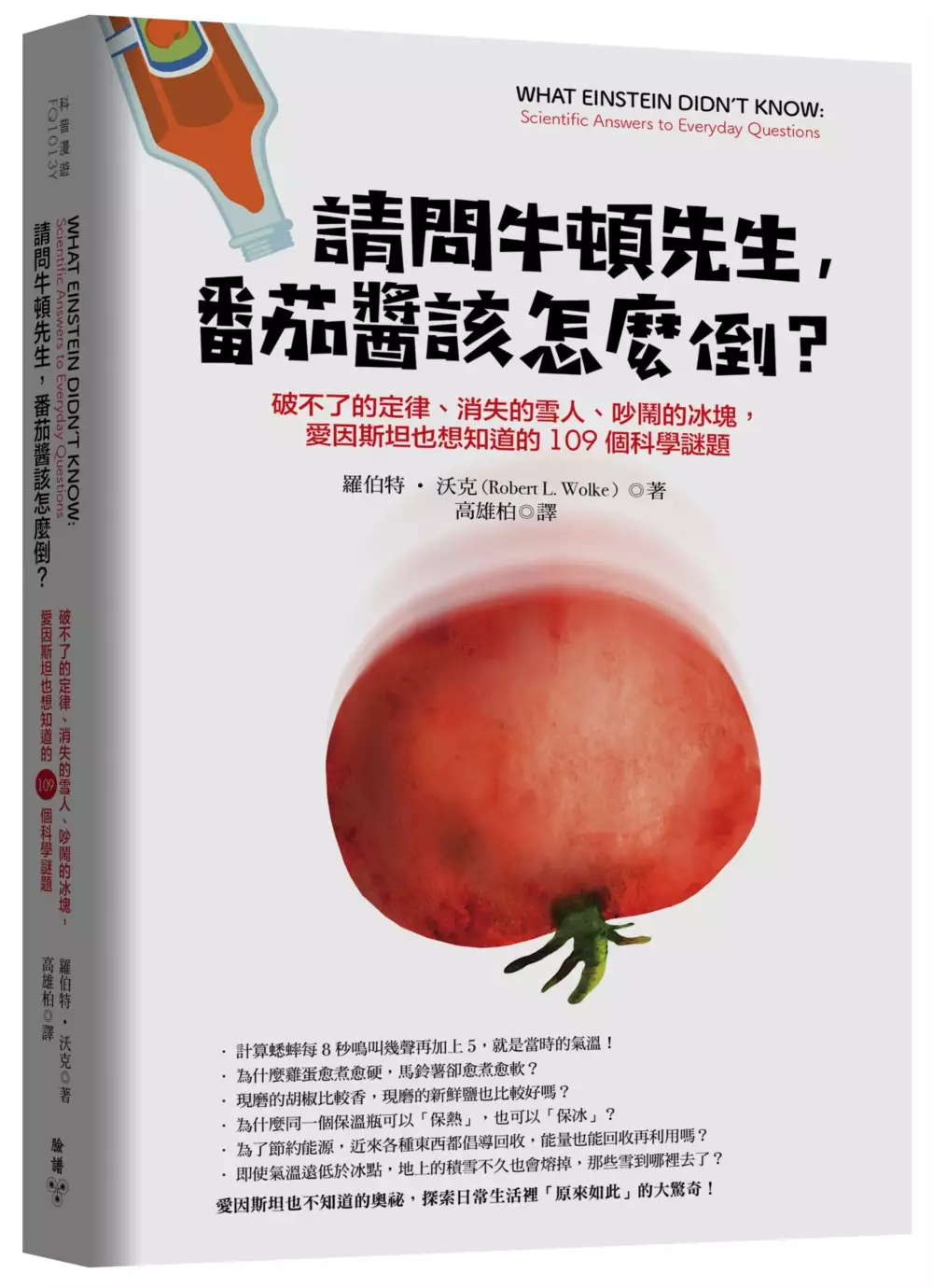

製造二氧化碳小蘇打的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertL.Wolke寫的 請問牛頓先生,番茄醬該怎麼倒?:破不了的定律、消失的雪人、吵鬧的冰塊,愛因斯坦也想知道的109個科學謎題 和的 神解!一點就通.中學理科拿高分:中小學生必備!了解「關鍵知識」就能記住不忘,輕鬆攻略生物、化學、物理、地科,激發科學好潛力!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臉譜 和和平國際所出版 。

國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 王怡仁所指導 李姿儀的 聚氯乙烯發泡的材料研究 (2014),提出製造二氧化碳小蘇打關鍵因素是什麼,來自於聚氯乙烯、發泡、密度。

而第二篇論文國立臺北教育大學 數位科技設計學系(含玩具與遊戲設計碩士班) 吳正仲 博士所指導 黃敏惠的 創意科學遊戲導入國小自然與生活科技領域學習成效之研究 (2009),提出因為有 創意科學遊戲、創造力、問題解決能力的重點而找出了 製造二氧化碳小蘇打的解答。

請問牛頓先生,番茄醬該怎麼倒?:破不了的定律、消失的雪人、吵鬧的冰塊,愛因斯坦也想知道的109個科學謎題

為了解決製造二氧化碳小蘇打 的問題,作者RobertL.Wolke 這樣論述:

――――居家奧祕×廚房烹調×佳肴美酒×市售商品×自然現象×物理定律,日常生活好科學!―――― 從廚房到戶外,從車子到外太空,從豬皮果凍到減肥的原子, 109個隱藏在日常生活中,有趣又好玩的科學謎題! 計算蟋蟀每8秒鳴叫幾聲再加上5,就是當時的氣溫! 為什麼雞蛋愈煮愈硬,馬鈴薯卻愈煮愈軟? 現磨的胡椒比較香,現磨的新鮮鹽也比較好嗎? 為什麼同一個保溫瓶可以「保熱」,也可以「保冰」? 為了節約能源,近來各種東西都倡導回收,能量也能回收再利用嗎? 即使氣溫遠低於冰點,地上的積雪不久也會融掉,那些雪到哪裡去了? █ 愛因斯坦也不知道的奧祕,探索日常生活裡「原來如此」的大驚奇! 人們說,

有三種東西你不會想看見它的製造過程:香腸、法律,還有肥皂。為什麼肥皂能夠分辨哪些是髒東西?煤氣烤肉架的火燄是藍色的,餐桌上的燭光卻是黃色的。火燄的顏色為什麼不同? 為什麼有些食譜指名猶太粗鹽,它與異教徒的鹽有什麼不同?天然海鹽真的比較美味營養嗎?爐火愈大並不會愈快把義大利麵煮熟?倒番茄醬居然要運用牛頓力學?還有晴天的白雲和雨天的黑雲跟水滴大小有關? 專家在法庭裡揮舞「DNA 證據」,為什麼這個令人敬畏的物質有可能讓我們推論出「謀殺犯是一匹馬」?為什麼總是有一些破不了的定律?有沒有宇宙律決定什麼可以發生、什麼不可以發生? 生活裡經常會遇到許許多多「為什麼」,要不覺得事情本來如此,習焉不察;

要不認為它們屬於科學範疇,裹足不前。本書以淺顯生動的說明,揭露這些「為什麼」背後隱藏的科學道理,用最趣味橫生的方式找到答案。 █ 章節概要 ▌居家生活的有趣謎題:在屋子裡轉上幾圈就會找到許多可以深究的迷人事物。我們將看見發生在蠟燭、香檳、夕陽、肥皂,以及漂白水裡所進行的驚奇事物,更別提還有水床與淋浴。 ▌廚房與烹調的有趣謎題:日常生活中沒有一個地方像廚房一樣發生那麼多奇妙神祕的事。我們在廚房混合、加熱、冷卻、冷凍、解凍,使用的器材讓煉金術士的蒸餾器和大鐵鍋相形見絀。 ▌汽車的有趣謎題:眼睜睜地看著愛車生鏽,無法發動,車胎也扁了。了解這些事件背後的科學原理,會讓你感覺好過一點嗎?來檢視一

下因愛戀內燃機而產生的迷人現象吧。 ▌市售商品的有趣謎題:只有錯買的,沒有錯賣的。賣方永遠占優勢,因為他們知道自己究竟在賣什麼,買方卻必須不斷留心是否受騙。讓我們睜大眼睛,看看究竟是什麼潛藏在商品的表面之下。 ▌戶外生活的有趣謎題:你是否納悶過,不論海岸線朝向東、南、西、北,為什麼海浪總以相同方式翻滾進來?觀察空氣、太陽、雲朵,歷經陰晴、風雪,還有一些奇妙的人為戶外現象。 ▌水的有趣謎題:水具備宇宙中一切化合物不常見的某些特性,我們卻因為對水太過熟悉以致視而不見。當我們與這個最不平凡的液體相遇,煮沸或凍結水、浮在水上或流汗,究竟發生了什麼事? ▌物理的有趣謎題:科學只是對每一個單獨的事

件提問,並找出獨特的解釋,然後繼續解答一個又一個事件嗎?絕對不是。廣義原理確實存在。那麼,是否有破不了的定律?決定事情會不會發生的又是什麼? 本書初版原名《愛因斯坦也不知道:日常生活的科學解答》 本書二版、三版原名《蟋蟀先生,今天氣溫幾度?:愛因斯坦也不知道的109個科學謎題》

聚氯乙烯發泡的材料研究

為了解決製造二氧化碳小蘇打 的問題,作者李姿儀 這樣論述:

本研究主要開發具低密度發泡型聚氯乙烯膠料,透過添加發泡劑以機械摻合進行加工,以期可應用於電線電纜披覆層材料。低密度發泡型聚氯乙烯膠料的製備,乃藉由密練機(Internal Mixer)將聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC)與助劑進行混摻,使聚氯乙烯加工性質獲得改善,製得聚氯乙烯基材,再將聚氯乙烯基材添加有機發泡劑(Azodicarbonamide,ADC)或無機發泡劑(Sodium Bicarbonate,NaHCO₃)進行混摻(blending),最後經由押出機(Stand-alone Extruders),將前述含發泡劑混摻物進行押出,製成發泡聚氯乙烯材料(foam P

olyvinylchloride,foam FPVC)。藉由TGA、DSC對聚氯乙烯基材、發泡聚氯乙烯材料以及發泡劑進行熱性質分析,從發氣量實驗測試進行有機發泡劑及無機發泡劑的分解速率研究,再利用比重天平量聚氯乙烯基材、發泡聚氯乙烯密度、FE-SEM探討其形態學,綜合以上所獲得的分析結果,搭配萬能拉力針對不同溫度及不同發泡劑的發泡聚氯乙烯材料對於機械性質的影響及變化進一步探討,以建構在不同溫度下與有機發泡劑、無機發泡劑分解速率之相關性。TGA、DSC熱分析結果得知,添加助劑的聚氯乙烯與發泡劑加工溫度有效被改善;發氣量試驗獲得有機發泡劑的總發氣量比無機發泡劑約高出兩倍。微結構分析中發現,隨溫度增

加發泡情況則越明顯,且密度可降低至0.906g/cm3。由於添加有機發泡劑的發泡聚氯乙烯其微結構孔洞分布均勻、孔洞尺寸較小且均勻,致使機械性質的結果呈現有機發泡劑的發泡聚氯乙烯有較優異的拉伸長度、抗張強度。綜合上述實驗結果,本研究所製備的發泡型聚氯乙烯膠料,具有低密度但不失其機械性質,可應用於作為輕量化聚氯乙烯的製造。

神解!一點就通.中學理科拿高分:中小學生必備!了解「關鍵知識」就能記住不忘,輕鬆攻略生物、化學、物理、地科,激發科學好潛力!

為了解決製造二氧化碳小蘇打 的問題,作者 這樣論述:

\ 國小先修,國中新鮮人必讀 / 會考實力大UP,神解理科盲點! 升學必備、符合課綱,學習一看就懂 理科基礎打好打穩、科科滿分,贏在起跑點! ★全彩圖解+詳解表格,深入淺出講述中小學生必備科學知識 ★符合108年課綱,收錄110題學生較難理解,常見於考試的重點題型 ★一問一答詳細解說,科目囊括生物、化學、物理、地球科學 │你總是看到物理、化學就頭大,遇到生物、地科打瞌睡嗎? 理科中,很多人覺得物理、化學高深莫測,公式全部霧煞煞,化學式通通眼睛花;上生物課、地科課時,只有眼皮重,不然就是神遊窗外。考試不理想,導致學習受傷害,再也不敢好好理解它們。 上了國中之後

,和國小有很大的不同,遇到大量名詞需要背誦、理解的理科新觀念,現在不只數學有公式,還需要將數學基礎運用到物理和化學中。雖然國中理科偏向基礎觀念的學習,但對於中學生而言還是有幾項是相對複雜的課程。 本書將理科知識重點整理,歸納出生物、化學、物理、地科共110道最常見問題,利用解題方式,老師與學生角色問答,一頁問題,一頁專業解答,配上圖表、圖片解說加深記憶,每一個章節後面,附上小考題型,可以測驗知識是否化為真實力。 其實,學習理科的方式一點都不難,只要不斷累積豐富知識,就能獲得解決問題的能力,學到的知識也容易深刻記到腦海,不易忘記。透過本書,讓孩子喜歡上理科,學習就能事半功倍!

☆誰需要這本書? ■ 對生活各種事物奧妙感到好奇,對科學原理感興趣的孩子 ■ 想要在就讀國中時不慌不忙面對生物、化學、物理、地球科學的準國中生 ■ 對理科四大科已有基礎,想更充實課後知識的孩子 │國中新鮮人必讀,第一次輕鬆有趣的接觸理科,學習更起勁 本書以貼近日常生活中的各種現象為出發點,延伸到中學理科教材所需學習的內容,活潑生動的引出一個又一個的問題讓讀者思考。 ■ 生物 Q. 植物從根部吸收上來的水分會運輸到哪裡? A. 一部分做為光合作用的原料,大部分都變成水蒸氣從葉子排出。 Q. 食物的養分在小腸能有效率地被吸收,是為什麼呢? A. 因為

透過腸內無數的絨毛增加吸收養分的表面積。 Q. 為什麼小孩的臉及身體,不會完全長得跟父母親一樣? A. 因為小孩從父母身上獲得的基因是各半,會繼承到各種排列組合的特徵。 〉〉〉將生物分為四大面向:植物的生活與種類、動物的生活與種類、生物的成長與遺傳、自然環境與人類。先從植物的生長談起,再逐步介紹動物與人類的生長構造及生命起源,最後帶入環境與人類間的關係,如:食物鏈、溫室效應等,內容知識面面俱到。 ■ 化學 Q. 為什麼火柴及蠟燭燃燒時,一定會產生二氧化碳? A. 因為有機物內含有碳。碳與空氣中的氧氣結合就會形成二氧化碳。 Q. 為什麼腳踏車的車手把及鏈條會生鏽?

A. 鐵在空氣中與氧氣結合, 變成叫做氧化鐵的物質。 Q. 為什麼電不能通過砂糖水,卻能通過食鹽水? A. 砂糖在溶入水中後,依舊是砂糖原本的分子,但食鹽解離過後變成離子。 〉〉〉從我們身邊的物質、化學變化與原子、分子、化學變化與離子三個面向延伸,將較難想像的化學問題,如:還原反應等,用精彩的插圖畫出實驗過程,讓化學更輕鬆有趣。 ■ 物理 Q. 為什麼把放大鏡拉遠看,遠處的東西就會顛倒過來? A. 物體發出來的光線通過凸透鏡後, 上下左右會聚集於對側並成像。 Q. 電流與電壓有什麼不一樣? A. 電流是電的流動,電壓是要促使電流流動。 Q. 桌子上的東

西靜止不動時,就沒有力在作用嗎? A. 有力量在作用。2種力往反方向作用,因此達到平衡。 〉〉〉物理分為日常生活的現象、電與電的運用、運動與能量三大面向,主要探討電、光、聲、位能、動能,並提及地球重力和萬物之間都存在的吸引力對我們的影響。 ■ 地球科學 Q. 為什麼懸崖的地層長得像斑馬紋一樣? A. 沙子與泥土堆積到海底的時候, 因為顆粒大小不同,因此變得一層一層的。 Q. 為什麼冷鋒通過時,會打雷下暴雨? A. 因為熱空氣遭到擠壓向上, 導致急速形成旺盛的積雨雲。 Q. 為什麼月亮的形狀會改變? A. 月亮會在太陽光的反射下,繞著地球公轉。 〉〉〉將

地球科學分為三大面向:大地的變化、天氣的變化、地球與宇宙。綜觀天文、宇宙及星辰的變化,並用精美的圖文逐步介紹萬物生存的環境,如:氣候、地球的組成、板塊構造。 ★本書審訂者簡易老師也貼心整理出國中生容易卡關及較難釐清的主題,更加幫助孩子針對盲點學習,不再一頭霧水。 ■ 生物 1. 植物的生活與種類:蘚苔類、蕨類,以及種子植物的分別 2. 生物的成長與遺傳:有性生殖與無性生殖的差別及基因遺傳的方式與差異 3. 自然環境與人類:溫室效應 ■ 化學 1. 我們身邊的物質:結晶、飽和及過飽和的關係,和溫度的影響 2. 化學變化與原子

、分子:氧化還原的活性與電位 ■ 物理 1. 日常生活的現象:光的反射、折射所造成的各種日常生活現象及質量與重量的差異,包括數值及單位 2. 認識電與電的運用:電池的串、並聯;電阻的串、並聯,以及公式的使用時機 ■ 地科 1. 大地的變化:P波與S波的差異 2. 天氣的變化:焚風正確的成因及影響 3. 地球與宇宙:地軸的傾斜對天體觀測時所造成的影響 本書特色 ►110題理科關鍵提問,搭配專業圖片具體解說,引發孩子好奇心 全方位收錄生物、物理、化學、地球科學四大科,精選110題理科基礎知識,透過精采的插畫、圖片解說,激發讀

者學習樂趣,奠定會考真實力。 ►利用老師與學生角色問答,標示出最重要的觀念,加深記憶不易忘 輕鬆的問答,像是上一場有趣的理科課,將關鍵原因重點標註,清楚好懂不易忘。 ►課程教材延伸,自然知識統整學習,最適合國小先修的理科讀本 銜接國小自然與國中課綱領域,兼具常識與知識,概念清晰易懂,適合國小先修、國中自修,輕鬆領略理組四大科,激發自然科學好潛力。 ★專業的臺灣知識講義,更貼近國中生學習 本書原文為日文書,為讓臺灣讀者更加貼近學習,針對某些主題,本書的審訂老師特別製作臺灣資料,並以QRcode收錄在書中,例如:臺灣的火山岩及深成岩的形成及特色、臺灣地震很多的原因,

臺灣產生焚風的原因等,可隨時掃描了解。 專業推薦 Penny老師/兒童科學實驗家 盧俊良/宜蘭縣岳明國小教師、「阿魯米玩科學」FB粉絲頁版主

創意科學遊戲導入國小自然與生活科技領域學習成效之研究

為了解決製造二氧化碳小蘇打 的問題,作者黃敏惠 這樣論述:

摘要本研究目的旨在探討將自編創意科學遊戲導入國小自然與生活科技領域科教學活動後,對學童問題解決能力、創造力、學業成績表現的影響。本研究採準實驗研究法,針對臺北市某山區國小五年級學生進行分組教學,實驗組導入創意科學遊戲的教學,控制組依照課本與教師手冊的教學方式。在實驗處理前後對學童施測「新編問題解決測驗」、「陶倫斯創造思考測驗」之評量工具、實驗後進行學業成就評量及學習滿意度調查。所有的量化資料結果經統計分析與討論,研究者發現:一、在問題解決能力方面經測驗中得知實驗組學生在分測驗的界定問題與預防問題與測驗向度的有效性皆優於對照組學生。二、在創造思考能力方面經測驗中得知實驗組學生在測驗向度的變通性

優於對照組學生。三、在學業成就的測驗中發現實驗組學生雖與對照組學生在成績上雖無顯著差異,但在總平均分數高於對照組學生4.15分,個人成績上有3人滿分皆在實驗組。四、透過與研究相關的滿意度調查問卷,實驗組學生們與曾使用創意科學遊戲導入自然與生活科技課程的老師們對學習成效多採正向肯定。 最後,研究者根據上述研究結果提出相關建議,以作為教師實際教學及未來相關研究之參考。