褒貶意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦史丹利寫的 史丹利的男人十年 可以從中找到所需的評價。

國立成功大學 法律學系 古承宗所指導 林孟儒的 論強制性交罪的保護法益與構成要件解釋 (2018),提出褒貶意思關鍵因素是什麼,來自於妨害性自主、強制性交罪、違反意願。

而第二篇論文輔仁大學 跨文化研究所語言學碩士班 李子瑄所指導 黃逸柔的 漢語成語隱喻之研究–以「狗」與「犬」為例 (2017),提出因為有 概念性隱喻、「狗」成語、「犬」成語的重點而找出了 褒貶意思的解答。

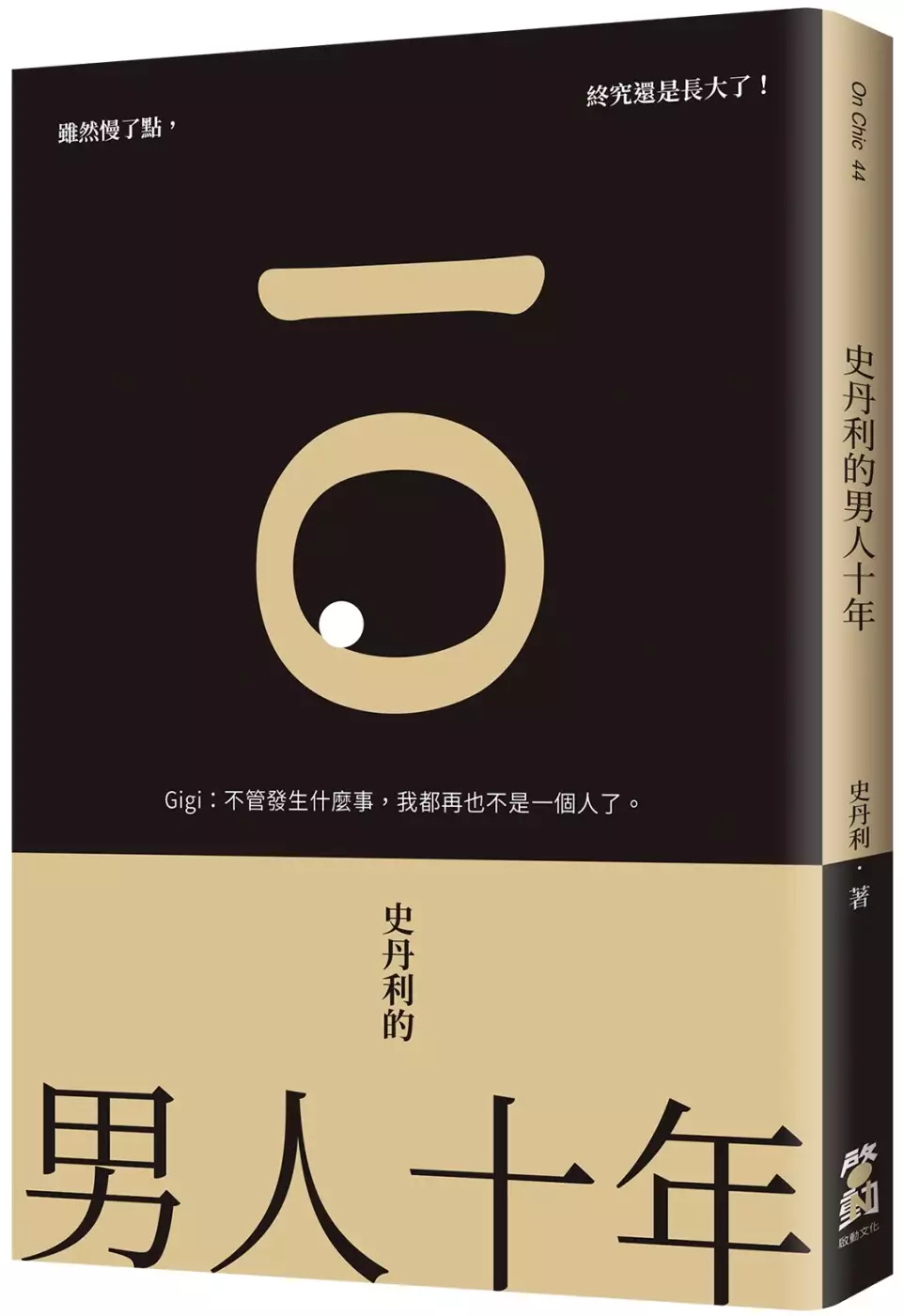

史丹利的男人十年

為了解決褒貶意思 的問題,作者史丹利 這樣論述:

史丹利:總之,能跟合適的人結婚一起生活真是太好了啊! Gigi:不管發生什麼事,我都再也不是一個人了。 不知道這是不是最好的十年,但絕對會是我人生中最精采的十年。 從一個老是嚷嚷著絕對不結婚的人,變成了現在大家眼中的好老公。 就像打電玩一樣,我的人生中又邁向了一個新的關卡, 沒有攻略本也不知道這關好不好過,只能從新手村開始慢慢磨練適應它。 從十年前出版第一本書之後,史丹利的人生大轉彎,從一個上班族變成熱血自由人,這十年間── ◎朋友生小孩之後大概就跟往生沒兩樣。例如泰坦哥,從前一定要把一起喝酒的人拖去酒店當Ending,現在他不會找我喝

酒了,他最後一次約我居然是約我玩滑板,只是因為他的小孩也在玩。 ◎這幾年我的臉書充斥著各種不同的小孩照,從嬰兒到小學都有,這樣的好處是,每年小學開學我都會知道是哪一天,因為我都會在那天看到全國各個不同小學的門口。 ◎日劇的輝煌年代過去了。一個屋簷下的福山雅治早就成了天王,無家可歸的小孩的安達祐實也早已經離婚又結婚,還是個小孩的媽。木村拓哉變成了上一代的傳說。 ◎因為喜歡沖繩,所以寫了沖繩的旅遊書,沒想到竟然成為沖繩觀光大使。但我好懷念以前那個安靜不熱鬧、不太塞車、又沒那麼多觀光客的沖繩。 ◎年輕的時候白天上班,下班就去吃飯喝酒,想不到四十歲,我開始運動了啊!不管是腳踏車

還是滑板,沒想到我年近四十歲才開始玩二十多歲的人在玩的事情,這種倒著活的人生大概也算是我的某種特異功能了啊! 十年過後,因為愛,他發現── ◎只有我們兩個的第一次旅行,去了泰國的沙美島。她比我還愛賴在海邊,我們找了一個沙灘,躺在那邊一天,看看書、聊聊天,沒事就下去玩水,就這樣過了兩天,我才發現她是一個可以跟我一起這樣放鬆生活的那個人。我永遠不會忘記在沙美的飯店起床時,眼睛打開看到GiGi坐在窗邊看書,窗外的綠樹還有灑到她身上的些許陽光,這到現在都還是我內心裡最美的一個畫面。 回到曼谷後她食物中毒,上吐下瀉了一個晚上也沒讓我知道有多嚴重,第二天還陪著我到處跑完全沒有抱怨,這是我

第一次出現可以跟這個女生一起玩一輩子的想法。 ◎我很慶幸找到了個最好的玩伴,這應該是我這輩子做的最正確的選擇,沒有之一。 我們會繼續手牽手玩遍這個世界, 因為我們都是彼此最完美的旅伴。 但是,我終究還是變成了真正的大叔了啊!

論強制性交罪的保護法益與構成要件解釋

為了解決褒貶意思 的問題,作者林孟儒 這樣論述:

妨害性自主罪章1999年的重要修法回應了在當時性犯罪有迫切改革的需求,時至今日,修法後相關法律的適用卻浮現了許多爭議問題。回溯過往修正法律的時代背景,妨害性自主罪章同時也是刑法中特別受到婦運人士青睞的場域,然而,婦運積極地推動卻引起褒貶不一的評價,包括來自刑法學界,或是來自不同流派女性主義。修法擴大性自主保護的結果,其中之一便是刑法第221條第1項規定:「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者, 處3 年以上10 年以下有期徒刑。」有關本罪不法構成要件行為首要的爭議問題,非「其他違反意願之方法」莫屬。自從修法後以此取代了「至使不能抗拒」,連帶影響本罪所例示的強制手

段該如何解釋。又,不法構成要件解釋必須和保護法益的精神相符。刑法的性自主權應和一般自由法益有所差異,侵害性的選擇自由並不只是純粹地侵害選擇自由。至於不法構成要件行為,現行實務見解的解釋,在最高法院97年度第5次刑庭決議後絕大部分從寬認定,似較為周全地保障被害人的性自主權。不過,多數實務所建立用以區分適用的標準,仍有可檢討之處。又相對於本罪「違反意願」,近來有倡議「積極同意」亦可提供不同方向思考。

漢語成語隱喻之研究–以「狗」與「犬」為例

為了解決褒貶意思 的問題,作者黃逸柔 這樣論述:

根據美國修辭學家(I. A. Richards,1965)曾經說過:「我們日常口語中幾乎每三句話裡就可能出現一個隱喻」,隱喻具有傳遞訊息之意。在人們的日常生活中無所不在,且常常在不知不覺的情況下說出,藉此並反映出人類的不同思維。 同一種動物也有可能出現多種隱喻價值,有著不同判斷的意思,在漢語中與動物相關的成語很多,藉由分析可得知人們對於不同動物的認知與看法。本論文以「狗」與「犬」為對象,探討溯源,包含來歷、文字與民間的故事,進而討論「狗」與「犬」與人類之關係以及象徵意義。從中可以得知人們給予狗有「忠誠」之意,而經過歷史演變,人們對於狗與犬的認知則轉為褒貶共存。 本研究依照

( Lakoff & Johnson,2003)所提出的概念性隱喻理論(Conceptual Metaphor Theory),來探討成語「狗」與「犬」的各種隱喻性語意,將「狗」與「犬」以「以物喻人」的方式進行研究分析,了解典故中所代表之意義,透過人類的思維模式表達出來,從中可以得知「狗」與「犬」在字面與隱喻引申之意義上有所不同。 從「狗」與「犬」中可以得知人們在古代對於狗有極大的寵愛,牠們代表著忠心、人類的好朋友,但相對的有更多對於狗的貶義來隱喻人類的負面行為與心態,甚至在成語中貶義多於褒義。