西格瑪時代的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(法)蜜雪兒·賽邦(法)瑪麗·庫贊寫的 四十年新聞攝影:圖片社時代 和(英)哈雷·蓋伊的 戰錘40000:黑暗帝國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站終結的熾天使 - 维基百科也說明:特殊二等兵/月鬼組(筱婭隊): 上司:一瀨紅蓮: 鬼咒裝備:阿朱羅丸(黑鬼/附身型): 原名:天音優一郎/優(YOU)(自侏羅紀時代起的名字): 年幼時養母曾企圖放火 ...

這兩本書分別來自四川美術 和浙江科學技術所出版 。

輔仁大學 哲學系 潘小慧所指導 趙銀城的 聖多瑪斯論修習之德與神賦之德 (2021),提出西格瑪時代關鍵因素是什麼,來自於習性、德行、修習之德、神賦之德、Imago Dei。

而第二篇論文輔仁大學 心理學系 宋文里、蔡怡佳所指導 陳斌的 女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑 (2021),提出因為有 女性、存在、夢境、夢想、存在分析的重點而找出了 西格瑪時代的解答。

最後網站新手想入桌面坑的话,40K还是西格玛时代? NGA玩家社区則補充:新手想入桌面坑的话,40K还是西格玛时代? 如题,求问如果新人的话,哪个规则、涂装这些比较容易上手呢? 热点 ...

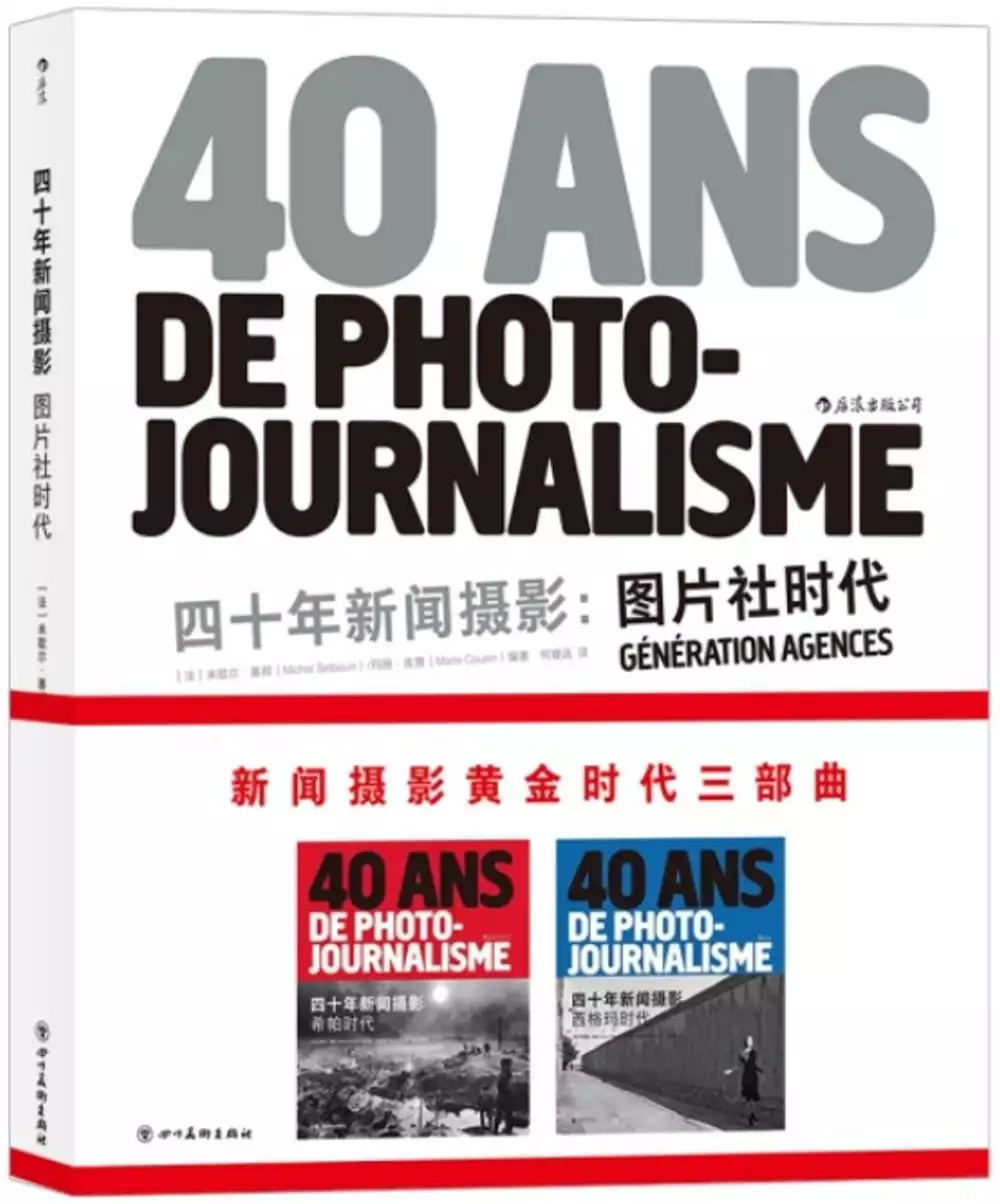

四十年新聞攝影:圖片社時代

為了解決西格瑪時代 的問題,作者(法)蜜雪兒·賽邦(法)瑪麗·庫贊 這樣論述:

繼《希帕時代》和《西格瑪時代》之後,本書作為收官之作,結束“四十年新聞攝影”系列三部曲。本書將主要涉及法國及國際上各大圖片社:黑星圖片社、聯繫圖片社、孔特拉斯托圖片社、網路攝影師圖片社、朦朧社、VII圖片社、VU''''圖片社等。在這本白皮書中,75位元著名攝影記者挑選了各自職業生涯中具有象徵意義的照片並附上了評論。這些照片或感人肺腑,或極富戲劇張力和震撼力,偶爾還有些滑稽,自20世紀60年代至今,它們跨越了幾十年的時光,見證了一個新聞攝影如日中天的時代,而今天,網際網路和日新月異的傳播方式顛覆了新聞攝影的地位。書中對全世界新聞領域和圖片社知名人士的採訪,為我們展現了這段屬於法國新聞攝影的歷史

,同時也讓我們思考圖片在當今社會中的地位。 米歇爾·賽邦(Michel Setboun) 法國著名戰地攝影師。1978年開始攝影生涯。他因為拍攝 1979年伊朗革命而知名,之後又對阿富汗戰爭、兩伊戰爭等進行了報導。 曾在槍林彈雨中出生入死的蜜雪兒·賽邦,至今體內還留著一顆子彈。20世紀90年代起,蜜雪兒·賽邦就開始著手一項更宏大的計畫——拍攝城市。到 1991年,他脫離圖片社成為獨立攝影師之後,城市題材就成為他的首選目標。蜜雪兒·賽邦是一個極其勤奮的攝影師,似乎無時無刻不在拍照,因此也相當高產。2000年以後,他出版的各類城市主題的攝影集不下六部,包括《蒙古,無垠的夢境》

《紐約眩暈》《開羅的復興》,以及三部巴黎主題的作品(《巴黎—夜光盒》《從鐘樓上看巴黎》《漫步巴黎》)等。 瑪麗·庫贊(Marie Cousin) 曾作為法國自由撰稿人、記者,與多家法國新聞雜誌保持合作關係,是法國社會新聞和國際新聞方面的專家。曾與蜜雪兒·賽邦合作編寫《四十年新聞攝影:西格瑪時代》等書。 譯者簡介 何婕遠 2017年在北京外國語大學獲得法語碩士學位,自由譯者。 6 前言 從凡爾賽到奇跡宮 阿蘭·熱內斯塔爾(Alain Genestar) 8 一個世紀以來的新聞攝影圖片社 米歇爾·賽邦(Michel Puech) 22 1960/ 雷蒙·德帕東(

Raymond Depardon) 24 1967/ 卡特琳·勒魯瓦(Catherine Leroy) 26 1973/ 大衛·伯內特(David Burnett) 28 1975/ 羅蘭·內沃(Roland Neveu) 30 1977/ 丹尼爾·安傑利(Daniel Angeli) 32 1977/ 瑪麗—洛爾·德·德克爾(Marie-Laure De Decker) 34 1978/ 亞恩·阿蒂斯—貝特朗(Yann Arthus-Bertrand) 36 1981/ 帕斯卡·羅斯坦(Pascal Rostain) 38 1982/ 阿蘭·比佐(Alain Bizos) 40 1982/

布呂諾·穆龍(Bruno Mouron) 42 1984/ 迪利普·梅赫塔(Dilip Mehta) 44 專訪雷蒙·德帕東(Raymond Depardon) 50 1985/ 富蘭克·福尼爾(Frank Fournier) 52 1985/ 喬治·梅裡永(Georges Mérillon) 54 1986/ 阿隆·賴寧格(Alon Reininger) 56 1988/ 魯·修克(Luc Choquer) 58 1989/ 亞歷山卓·阿瓦基安(Alexandra Avakian) 60 1989/ 彼得·特恩利(Peter Turnley) 62 1990/ 麥克·亞伯拉罕斯(Mike A

brahams) 64 1990/ 簡·伊夫琳·阿特伍德(Jane Evelyn Atwood) 66 專訪克利斯蒂安·科若勒(Christian Caujolle) 72 1990/ 樊尚·勒盧(Vincent Leloup) 74 1990/ 安東尼·蘇奧(Anthony Suau) 76 1991/ 肯尼士·傑瑞克(Kenneth Jarecke) 78 1991/ 帕斯卡·梅特爾(Pascal Maitre) 80 1991/ 彼得·門澤爾(Peter Menzel) 82 1991/ 熱拉爾·尤菲拉(Gérard Uféras) 84 1992/ 馬克·安思寧(Marc Asnin)

86 1992/ 讓—克利斯蒂安·布卡爾(Jean-Christian Bourcart) 88 1992/ 卡特琳·卡布羅爾(Catherine Cabrol) 90 1992/ 讓—克洛德·庫托司(Jean-Claude Coutausse) 92 專訪馬塞爾·薩巴(Marcel Saba) 98 1992/ 朱達·帕索(Judah Passow) 100 1993/ 斯科特·索德(Scott Thode) 102 1994/ 格紮維埃·朗布林(Xavier Lambours) 104 1994/ 傑克·皮肯(Jack Picone) 106 1995/ 克里斯多夫·莫里斯(Christ

opher Morris) 108 1996/ 伊夫·熱利(Yves Gellie) 110 1996/ 曾年(Zeng Nian) 112 1997/ 派翠克·巴爾(Patrick Bard) 114 專訪丹尼爾·安傑利(Daniel Angeli) 120 2000/ 斯科特·休士頓(Scott Houston) 122 2000/ 吉勒·萊姆德費爾(Gilles Leimdorfer) 124 2001/ 奧利維耶·庫爾曼(Olivier Culmann) 126 2001/ 洛麗·格林克(Lori Grinker) 128 2001/ 大衛·特恩利(David Tutnley) 130

2002/ 馬特·雅各(Mat Jacob) 132 2002/ 派翠克·圖內伯夫(Patrick Tourneboeuf) 134 2003/ 紀堯姆·埃爾博(Guillaume Herbaut) 136 2003/ 布魯諾·史蒂文斯(Bruno Stevens) 138 專訪西瑞爾·德魯埃(Cyril Drouhet) 144 2004/ 馬克斯·貝赫勒(Max Becherer) 146 2004/ 雷米·奧什勒克(Rémi Ochlik) 148 2005/ 揚尼斯·康托斯(Yannis Kontos) 150 2006/ 撒母耳·博倫多爾(Samuel Bollendorff) 1

52 2006/ 菲力浦·吉奧尼(Philippe Guionie) 154 2007/ 斯特凡納·拉古特(Stéphane Lagoutte) 156 2008/ 本·貝克(Ben Baker) 158 2008/ 米克爾·德弗韋—普拉納(Miquel Dewever-Plana) 160 2008/ 奧利維耶·杜利裡(Olivier Douliery) 162 2008/ 埃麗卡·拉森(Erika Larsen) 164 專訪羅伯特·普雷基(Robert Pledge) 170 2008/ 斯庫特·圖凡克簡(Scout Tufankjian) 172 2009/ 法比奧·庫蒂卡(Fabio

Cuttica) 174 2009/ 塞德里克·戈比哈耶(Cédric Gerbehaye) 176 2011/ 紀堯姆·比內(Guillaume Binet) 178 2011/ 阿蘭·布(Alain Buu) 180 2011/ 西蒙娜·吉佐尼(Simona Ghizzoni) 182 2011/ 朱廖·皮希泰利(Giulio Piscitelli) 184 2011/ 紐莎·塔娃克利安(Newsha Tavakolian) 186 2013/ 法蘭西斯科·安塞爾米(Francesco Anselmi) 188 2013/ 威廉·丹尼爾斯(William Daniels) 190 專訪阿

蘭·明格姆(Alain Mingam) 196 2013/ 愛德華·埃利亞(Édouard Élias) 198 2013/ 尼古拉·古耶(Nicolas Gouhier) 200 2013/ 皮埃爾·伊布林(Pierre Hybre) 202 2013/ 弗朗絲·凱澤(France Keyser) 204 2013/ 洛倫佐·梅洛尼(Lorenzo Meloni) 206 2013/ 馬克·彼得森(Mark Peterson) 208 2014/ 埃裡克·布韋(Éric Bouvet) 210 專訪蜜雪兒·賽邦(Michel Setboun) 216 攝影師的面孔 224 攝影師索引 226

圖片社索引 227 照片版權 228 鳴謝 從凡爾賽到奇跡宮 十多年以來,人們拉長著臉用陰森的語調聲稱新聞攝影已瀕臨沒落,而通過隨處可見的長篇累牘的官方報告(這些報告並沒有任何意義)我們也可以看到這種論調,說它即將死去,甚至還有人說它已經死了,跟“3A”一起走進了墳墓,就像死在暴君沙達納帕路斯祭壇上的奴隸和寵臣們一樣。 新聞攝影是有深度的,也是一個……奇跡!新聞攝影在繼續發展,每年的9 月份人們還為之齊聚佩皮尼昂(Perpignan),在這裡,一位元國王組織了一場盛大的新聞攝影節。每年,世界新聞攝影比賽都會頒發一些著名獎項,獲獎者將收穫相當的媒體影響力。新聞攝

影也在尋求其他的發展途徑。通過謹慎的冒險,在藝術市場的偏門領域,偶爾會取得商業性的成功,甚至略有成就;在眾多書商的美術類書籍排行榜上,新聞攝影書籍戰勝了關於文藝復興畫家或者關於阿茲特克陶器的書籍。而值得強調的是,儘管新聞攝影面對諸多困難和考驗,尤其是出版業普遍面臨危機,儘管雜誌社犯了減少圖片報導數量這一自殺式的錯誤,以致影響了雜誌品質,因而使得越來越多的讀者大失所望……儘管受到大環境帶來的惡劣影響,預算也被出版商不斷削減,攝影這一職業仍然創造了它的偉大時代。是的—讓我們大聲喊出這句“是的!”—是的,新聞攝影是一項有前途的了不起的職業。 因為我們首先要相信出版社的老闆們(我們可以理解成所有者

)最終能夠理解這一點,即他們的利益在於出版最優秀的雜誌,來留住越來越挑剔的讀者或者吸引到新的讀者——也就是說,年輕人——他們往往比原本的讀者更挑剔。而他們最終也會明白,圖片是“優秀雜誌”的組成部分,與文本同等重要。 因為數位化技術顛覆了紙的地位,卻並未毀滅後者,而由於數位化首先涉及的是一塊螢幕,也就是一種比紙張更能突出圖片價值的載體,它如同電影一樣,運用燈光和照明,使圖片成為一種自然而然的作品。螢幕,對攝影來說,是一個珠寶盒。 如果說這個因數位化而誕生的全新經濟體目前還沒有找到它合適的運作模式,如果攝影師們以及撰寫稿件的記者們要承擔相應費用(這是很可恥的,意味著他們薪水微薄),有一天,

這一經濟體必然會找到平衡點,然後帶來效益,這對所有的參與主體而言都將是有利的,而首先受益的,自然是那些攝影師們。 最後,也是尤其重要的,是因為有許多剛剛從事這個職業的年輕人—就是人們說的“從事神聖的職業”—這些年輕人,並未經歷過新聞攝影輝煌的三十年,沒有保持和延續越南戰爭以及其他殖民地戰爭時期的狂熱和傳奇,這些戰爭年代充滿了各種趣聞軼事和慘痛悲劇;因為存在著這樣為數眾多的年輕男女,這些年輕男女都具有才華和勇氣,不吝冒生命危險甚至不惜犧牲生命,從而勉強算是帶來了某種全國性的熱情,雖然這種依靠矯揉造作的同情支撐起來的熱情就像發脹的蛋奶酥一樣;因為這些年輕男女在繼續前進,重新啟程,不斷戰鬥。

因為這個時代屬於努爾圖片社、麥歐普圖片社、帕諾斯圖片社、朦朧社、VII 圖片社……以及其他歷史更悠久且依舊鮮活的圖片社,VU’圖片社、宇宙圖片社或總有一席之地的馬格南圖片社,因為當代的攝影記者們,不管是受雇于蓋蒂圖片社、法新社、美聯社、路透社或是完全獨立工作,他們都掌握著一個未來—他們自己的未來,以及一份職業—他們自己的職業,而他們對自己擁有的這一切深信不疑。 冒險還在繼續。 2014 年6 月21 日,巴黎 阿蘭·熱內斯塔爾(Alain Genestar)

西格瑪時代進入發燒排行的影片

本集主題:「西班牙美食史:西班牙料理不只Tapaswi」介紹

說書人:莊琬華 編輯

內容簡介:

西班牙料理不思議

眼花繚亂的tapas、千變萬化的燉飯、火辣巧克力、野性伊比利火腿......

美味來自馬德里、凡爾賽與那不勒斯,甚至遠及南美洲

★二○二○年世界美食家美食書獎──最佳飲食史書賞

Tapas、海鮮燉飯、巧克力、葡萄酒、還有……

馬德里、凡爾賽與那不勒斯,甚至遠及南美洲

西班牙料理的多樣與豐富,令人目不暇給

在西班牙這個多元國家裡,歷史隨處可見。西班牙的多樣化是歐洲其他地區都難以匹敵的,它的多樣化也是一切西班牙風貌的起源:土地與人民、音樂、傳統風俗、語言,當然也包括了飲食。從古代起,不同的外來文化就一直滋養著西班牙飲食。

在過去,西班牙吸引的是某些外國遊客與作家,他們尋找刺激有趣的故事,以便回家之後加以講述,這些講述可能並不公平,也不寬容,但總是引人入勝;然而那樣的時代已經遠去了。不久以前,正宗的西班牙食物還遭到忽視,人們不屑一顧,不然就是把它拿來襯托法國或義大利菜,不過現在國內外評論家的看法已經大為改觀。如今西班牙的飲食,無論是傳統風格或者前衛風格,在全世界都受到喜愛,並且仍在為自身的悠久歷史寫下新的篇章。西班牙的美與多元特色無可比擬,而且全國各地都絕對能夠奉上滿滿一盤美食。

作者簡介:瑪麗亞.何塞.塞維亞(María José Sevilla)

生於馬德里,身兼廚師與作家,擅長西班牙美食與葡萄栽培,現居倫敦。著有《巴斯克地區的生活與食物》(Life and Food in the Basque Country),《餐盤中的西班牙》(Spain on a Plate),《地中海風味》(Mediterranean Flavours)等書。

出版社: 天培文化

粉絲頁: 九歌文學國度

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

聖多瑪斯論修習之德與神賦之德

為了解決西格瑪時代 的問題,作者趙銀城 這樣論述:

【論文摘要】「恩寵並非毀滅本性,而是完善本性」(S. Th., I, q.1, a.8, ad.2)是聖多瑪斯哲學中的一個重要思想法則,而本性與恩寵在人的倫理道德中則體現為修習之德(acquired virtues)和神賦之德(infused virtues)。前者是後天習得,後者是天賦既與。二者之間有何差異、關係?是否可以並存?是聖多瑪斯德行倫理學中的重要議題,也是歷來許多研究聖多瑪斯的倫理思想的學者所關切的議題。本論文以「聖多瑪斯論修習之德與神賦之德」為題,從聖多瑪斯關於修習之德與神賦之德的論述,探討聖多瑪斯主張恩寵和人性兼具的德行倫理思想的哲學含義,以及面對當今社會許多違反人性尊嚴的道

德問題的時代意義。本論文首先解析聖多瑪斯思想中有關習性(habitus)與德行(virtue)概念的含義,反思習性作為人性之行為的根本、以及德行作為善的習性的思想與行動的含義。其次,探討修習之德和神賦之德的內涵和分類。指出對聖多瑪斯而言,修習之德是指人藉著本性努力而養成的德行,是為了本性的目的,包括理智之德和道德之德;而神賦之德則是指來自於天主的灌注的德行,指向天主,為了超性的目的,包括「向天主之德」和神賦道德之德。第三,探討修習之德與神賦之德的關係。論述二者作為人回歸天主進程中所需要的配備,具有差異性、互動性和統一性的關係。第四,審視人與修德的關係。探討人作為Imago Dei(天主的肖像)

,如何藉著修習之德和神賦之德,以及聖神之恩的助佑,以朝向終極真實為目的,達至榮福直觀,得以實現人性最終完善,從而肯定人性的尊嚴。其根源,乃出自人被召叫與天主共融合一。最後,簡述聖多瑪斯的德行倫理學的影響和意義,並回應面對當今社會種種道德問題的困境,及其解惑之道。

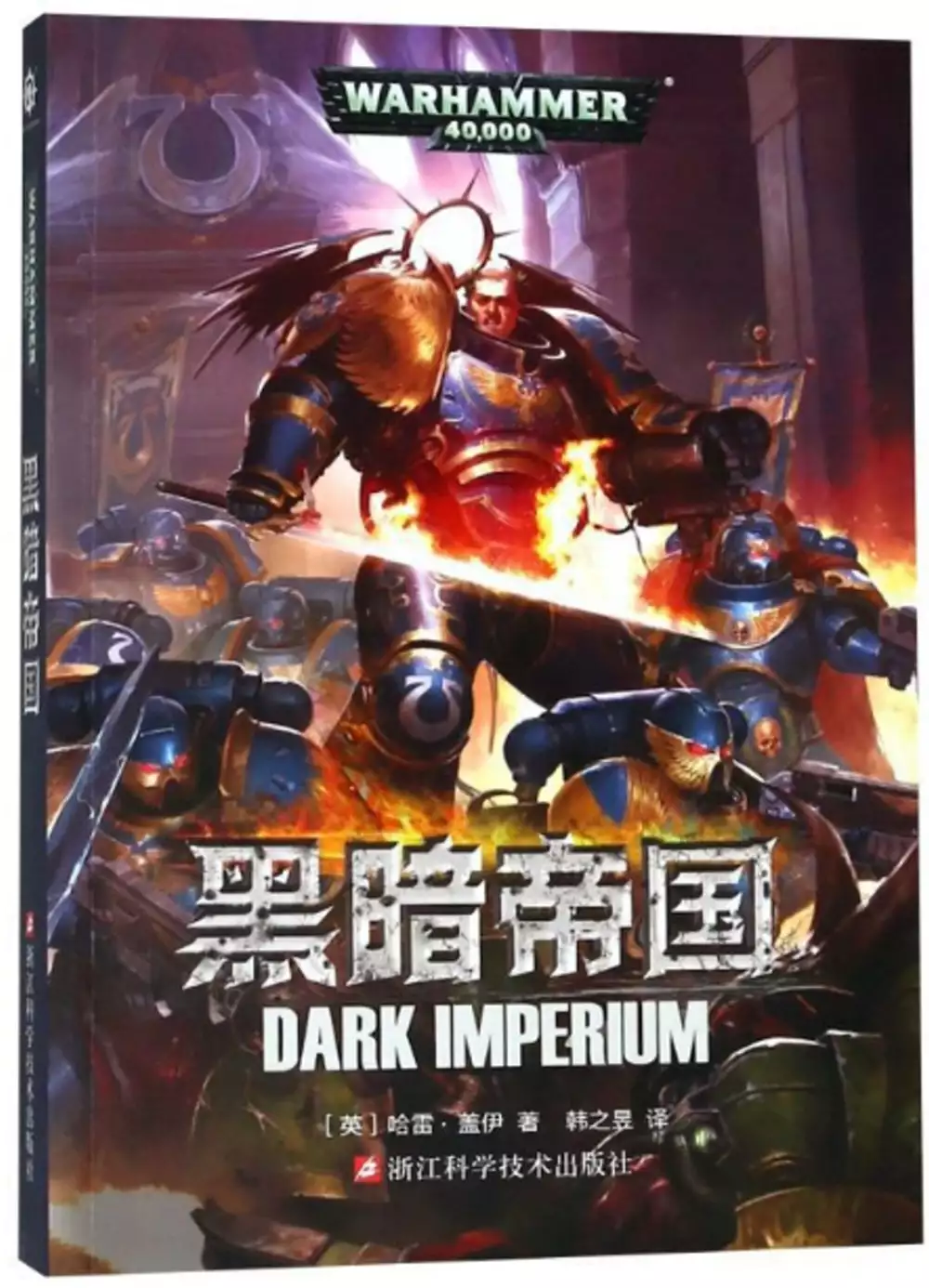

戰錘40000:黑暗帝國

為了解決西格瑪時代 的問題,作者(英)哈雷·蓋伊 這樣論述:

銀河的衰亡時代業已降臨。卡迪亞要塞隕落,在混沌的猛攻下毀滅。亞空間出現了巨大的裂縫,縫隙深處湧出舊日暗夜的恐怖怪物與惡魔大軍。但希望仍未完全逝去……一位久違的英雄蘇醒了,帶領重組的極限戰士們向混沌復仇。羅保特·基裡曼挺身而出,發起了一場自帝皇傳說時代以來再沒有出現過的宏大遠征。 但是,滅世之力以史上空前的規模聚集,沒有方寸安全之地可以逃過劫數。從可怕的天災群星中出現了瘟疫之神的大軍,它們膿瘡般的眼睛直盯著馬庫拉格。隨著不屈遠征臨近尾聲,基裡曼奔向奧特拉瑪,與死亡守衛展開激鬥。 蓋伊哈雷是荷魯斯之亂系列小說《法羅斯》、原體系列小說《佩圖拉波:奧林匹亞之錘》和戰錘4

0000系列小說《但丁》《毒刃》《暗影之劍》《瓦萊多》《正直之死》的作者。他也寫了野獸崛起系列小說中的《王座世界》《斬首》。他對綠皮相關的一切的熱情,促使他創作了成名作戰錘小說《斯卡斯尼克》,以及終焉之刻小說《角鼠崛起》。他也寫了西格瑪時代背景的故事,包括《戰爭風暴》《碎顱者》《艾查恩的呼喚》。他和他的妻子和兒子一起生活在約克郡。 韓之昱,曾用筆名正雪。出版歷史小說《匈奴》《東晉妖異譚》。獨立做過Paradox Interactive遊戲《歐陸風雲2》的民間漢化。後轉戰遊戲圈十年,參與《完美世界》《赤壁》《笑傲江湖》《劍魂之刃》等遊戲的核心策劃工作。2017年底開始單人製作宇宙戰略題材獨立

遊戲《混沌宙域》。切換于小說作家、編輯、遊戲漢化者、遊戲策劃、專案經理、遊戲製作人、獨立開發者、小說譯者等多重身份。熱愛戰錘30K和40K的宏大設定和悲壯故事。 第一部 一位原體之死 10000年前 第一章 色薩拉 第二章 帝皇之傲號 第三章 墮落鳳凰 第二部 遠征軍的終曲 第41千年 第四章 基裡曼的生活 第五章 基裡曼的慈悲 第六章 拉科斯戰役 第七章 灰盾的最後飛行 第八章 在亞克斯的休憩 第九章 帝皇的榮譽 第十章 奧特拉瑪的新聞 第十一章 艾斯潘多回憶 第十二章 考爾分身 第十三章 拉科斯凱旋式 第十四章 瘟疫使者 第十五章 灰盾 第十六章 古加斯的行列 第三

部 艾斯潘多之矛 第十七章 伊利裡亞的死亡 第十八章 阿迪厄姆 第十九章 真菌深淵 第二十章 赫拉議會 第二十一章 艾斯潘多第三都市 第二十二章 神學

女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑

為了解決西格瑪時代 的問題,作者陳斌 這樣論述:

本文是作者從自身困境出發,試圖理解自身的實踐行動,即作為一個女性的存在意味著什麼。這不是一般意義上的對女性存在的探索,而是在過去幾十年裡有那麼多女性研究後,更多的重新審視。文章以現象學「存在分析」和「夢的顯現」為取徑再次探索女性的存在處境。論文按兩條軸線展開,一條是女性存在主義的探討;一條是「夢的顯現」的方法論在應用中逐漸形成的過程。兩條軸線的交織體現在以三位女性的夢境為分析對象,結合生命史而勾勒出的「存在分析」。 文章第一部分為緒論,包括引言及前三章。主要是論文主題、研究方法形成的過程以及初步的女性存在主義的文獻探討。第二部分為方法論部分,包括第四章和第五章。在這部分以瑞士精

神病學家賓斯萬格(Ludwig Binswanger)為起點論述了存在分析的源起以及架構。此外,論述了賓斯萬格1930年發表的《 Dream and Existence》這本書中關於夢的分析的截然不同於佛洛伊德的觀點,即關注夢顯現出來的內容。並以法國哲學家福柯(Michel Foucault)對此的導論,論述了夢與存在的關係。本論文主體部分第六到八章,正是採用賓斯萬格關注夢的顯意的夢的詮釋方式,來做女性的存在分析。第三部分是主體部分,包括第六、七、八章。這三章是通過三位女性的夢境結合個人生命史,對三位女性的存在分析。第四部分是結論部分,包括第九、十章。第九章從身體層面論述女性的存在處境;第十章

總結先分述兩條線:女性的存在困境及「入夢」的方法論,再次論述女性存在出路的理論路線——表達與想像,以及現實路徑——三位女性的出路。最後是作者的反思。 「入夢」之為下沉,夢境成為鏡映現實的鏡子,「存在分析」則試圖勾勒出一個結構,一個可理解的局,將夢境的理解變為「語言的現實」,「語言的現實」之為上揚。女性困境的出路蘊含在方法論的探索中,言說、文學和藝術的表達與想像是女性困境的出路。

西格瑪時代的網路口碑排行榜

-

#1.Warhammer 西格瑪時代入門盒: 玩具和遊戲 - Amazon.com

說明. 盒子包含:96 頁戰錘:西格瑪時代書籍1 個骰子包2 個範圍尺4 ... 於 www.amazon.com -

#2.西格玛时代_Games Workshop China

购物车 · 战锤40000 · 西格玛时代 · 颜料和工具 · 新品 · 小说与杂志 · 桌面游戏 · 虚拟商品 · 中土策略战棋 ... 於 www.games-workshop-china.com -

#3.終結的熾天使 - 维基百科

特殊二等兵/月鬼組(筱婭隊): 上司:一瀨紅蓮: 鬼咒裝備:阿朱羅丸(黑鬼/附身型): 原名:天音優一郎/優(YOU)(自侏羅紀時代起的名字): 年幼時養母曾企圖放火 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.新手想入桌面坑的话,40K还是西格玛时代? NGA玩家社区

新手想入桌面坑的话,40K还是西格玛时代? 如题,求问如果新人的话,哪个规则、涂装这些比较容易上手呢? 热点 ... 於 ngabbs.com -

#5.从西格玛时代开始穿行诸天 - 起点中文

从西格玛时代开始穿行诸天是有趣的守夜创作的史诗奇幻类小说,起点中文网提供从西格玛时代开始穿行诸天免费在线阅读,此外还提供从西格玛时代开始穿行诸 ... 於 book.qidian.com -

#6.保正軒| 沙鹿好吃日式拉麵就選這間!湯頭可選台灣或是日本口味

網路爬文有看到原來只有販售咖哩飯和丼飯,後來才販售日式拉麵。 地點在北勢東路和東晉路的交叉口的保正軒,其店面的意思,保正是日治時代,管理里鄰事物 ... 於 2hyperlife.com -

#7.雲頂之弈:天才納爾第三版,娑娜與天才轉的碰撞,吃分穩到爆

【戰錘aos西格瑪時代戰報】(14)第二屆江蘇杯戰報:西格瑪城邦VS耀靈域主 · 五月4, 2023 慧慧 遊戲 · 天空體育:若納格爾斯曼執教熱刺,拜仁將要求熱刺支付轉會費. 於 inewsdb.com -

#8.Fate/strange Fake (3) - Google 圖書結果

... 正確掌握自己的年齡然而這問題根本無關緊要僱主曾對他說你的身體在少年兵時代被魔術師 ... 沒錯獲得了聖杯你肯定就能看見夢想只要看守繼續監視著現實呢聽著西格瑪 ... 於 books.google.com.tw -

#9.momo富邦卡-精選千大品牌最高享8%

Sigma Casa西格瑪智慧管家 · SunLight · 全視線 · westone · ZHENWEI MOBILE震威電信 ... 毛孩時代 · Mdmmd · 妙管家 · 第一饗宴 · 風倍清 · Instinct原點. 於 www.momoshop.com.tw -

#10.核心规则

《战锤:西格玛时代》的每名玩家指. 挥一支军队。军队的规模并无限制,. 所以您大可以派遣尽可能多的模型上. 阵厮杀。您的模型越多,游戏所需的. 於 www.games-workshop.com -

#11.Top 900件西格瑪時代- 2023年4月更新- Taobao

戰錘aos西格瑪時代空霸矮人全軍剩餘成品退坑出貨. ¥. 2800. 已售4件. 收藏. -評價. 戰錘西格瑪時代新手塗裝漆包Warhammer Age Sigmar Paint AOS. 於 world.taobao.com -

#12.南紡購物中心-

顧客服務. 貼心服務 · 禮券販售 · 失物招領 · 常見問題QA · 聯絡我們. 交通服務. 交通資訊 · 收費標準 · 電動車充電服務 · 線上購物. 於 www.tsrd.com.tw -

#13.战锤西格玛时代:暴风雨- 知乎

其实不需要,西格玛时代花了两个大版本和中古切割。现在的剧情和故事已经算是独立的了,除了几个阵营的大佬,就剩一个矮人屠夫和中古有点关系。中古现在只是一… 於 www.zhihu.com -

#14.Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground - Steam

「在一眾的戰錘世界觀遊戲中,戰棋顯然是一個熱門的類型,而本作《戰錘西格瑪時代:風暴之地則又為戰錘的戰棋遊戲帶來了多一種的新鮮感。 於 store.steampowered.com -

#15.《战锤西格玛时代:风暴之地》评测:想法很好,细节不够 - 腾讯

目前输在重复可玩性上。在《中古战锤》和《战锤40K》相继推出对应的电子游戏以来,我就知道《战锤西格玛时代》迟早也会等到这么一天。 於 new.qq.com -

#16.战锤西格玛时代:暴风雨 - Viveport

在这款采用《Warhammer Age of Sigmar》游戏背景设定的动作冒险类游戏中,对抗暗夜鬼灵大军。运用仅在虚拟现实中才能实现的基于动作的技能, ... 於 www.viveport.com -

#17.洛克人x2 2023 - leritos.online

在公元200x年,由于网络科技日新月异,人类已经进入一个全新网络时代。 ... 人X系列主軸故事的第二作,講述艾克斯在打敗西格瑪後所遇到的新一波危機。 於 leritos.online -

#18.购买战锤西格玛时代:风暴之地- Microsoft Store zh-SG

战锤西格玛时代:风暴之地. Focus Entertainment. 角色扮演, 策略. 官方俱乐部. IARC 12+. 中度暴力. 征服凡世诸域! 首款改编自《Age of Sigmar》 ... 於 www.microsoft.com -

#19.战锤西格玛时代风暴之地玩家点评- 游戏时光vgtime

本作是一款奇幻题材俯视角回合制战棋游戏,游戏改编自欧美奇幻桌游《西格玛时代》,设定了雷铸神兵、暗夜幽魂与纳垢疫族三大势力,玩家将扮演其中一个派系的指挥官, ... 於 www.vgtime.com -

#20.《战锤:西格玛时代》RTS新作计划,预计2023年发售- 游戏

《战锤》系列一直是人们耳熟能详的游戏IP,无论是实体桌游还是基于此而制作的电子游戏,而近日《战锤:西格玛时代》的授权给 ... 於 www.donews.com -

#21.战锤西格玛时代灵魂竞技场_中文版下载,攻略秘籍,汉化补丁 ...

战锤西格玛时代灵魂竞技场是一款基于回合制的多人策略游戏。游侠网战锤西格玛时代灵魂竞技场专区为大家带来最新的中文版下载,第一手资讯信息,详细的游戏攻略秘籍, ... 於 www.ali213.net -

#22.Ill be the one 專輯hλla - 2023

... 佐藤あつし編曲:HΛL I'll be the one " TURBO 'S SIGMA MIX" リミックス:DJ ... を僕達はこの時代にどれだけの夢抱えて涙して迷いながらそれに賭けてみてるの? 於 fashioning.pw -

#23.模板:戰錘:西格瑪時代 - 萌娘百科

模板:戰錘:西格瑪時代. 萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。 返回頁面. 於 zh.moegirl.org.cn -

#24.日本人気商品 sigma 30mm F1.4 DC HSM Art canon kadisse.com

sigma 30mm F1.4 DC HSM Art canonマウントになります。 購入後にメーカー調整を依頼しており、最適化処理を実施しております。購入したものの使いこなせず使用機会が ... 於 kadisse.com -

#25.2023 Ill be the one 專輯hλla - junews.online

... 佐藤あつし編曲:HΛL I'll be the one " TURBO 'S SIGMA MIX" ... を僕達はこの時代にどれだけの夢抱えて涙して迷いながらそれに賭けてみてるの? 於 junews.online -

#26.突破:挖掘情绪触点满足客户需求 - Google 圖書結果

注释[1]六西格玛管理——六西格玛(6 sigma)管理法是一种质量尺度和追求的目标, ... 阿尔伯特·爱因斯坦传统研究方法的种种局限会削弱一个公司在比较单纯的时代游刃于商界 ... 於 books.google.com.tw -

#27.國貿行銷經營藍圖(精) - 第 795 頁 - Google 圖書結果

「六標準差」於是成為這個微利時代最佳的解答。最近麥格羅·希爾出版的《六標準差——團隊實戰指南》( The Six Sigma Way Team Fieldbook : An Implementation Guide for ... 於 books.google.com.tw -

#28.《战锤西格玛时代:暴风雨》将于5月19日登陆Quest 2 - VRPinea

《Warhammer Age of Sigmar:Tempestfall(战锤西格玛时代:暴风雨)》是波兰游戏工作室Carbon Studio开发的一款《战锤》系列VR游戏,该游戏已于2021 ... 於 www.vrpinea.com -

#29.牧羊人桌遊※ 戰鎚西格瑪時代開膛手+顏料套裝 - 蝦皮購物

牧羊人桌遊※ 戰鎚西格瑪時代開膛手+顏料套裝. $1,080. 5.0. 1 已售出. 運費: $45 - $60. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#30.Day 1 5/9 (二) 總議程表

資安新時代來臨:新. 想法、新規定、新管. 理-身分認證、掃描 ... 後疫情時代,數位工. 作場域的趨勢演變與. 資安策略 ... 軌跡- 用sigma 規則強化威脅. 獵捕能力. 於 r.itho.me -

#31.《战锤西格玛时代风暴之地》现已推出为凡界诸域而战- A9VG

由Gasket Games开发,Focus Home Interactive发行的动作、回合制策略游戏《西格玛时代:风暴之地》于今日登陆PlayStation 4、Xbox One、Nintendo ... 於 www.a9vg.com -

#32.眾誠優品戰錘西格瑪時代AOS 西格瑪Z.之城惡魔獵手Galen and ...

眾誠優品戰錘西格瑪時代AOS 西格瑪Z.之城惡魔獵手Galen and DoraliaZC4396 | 買家您好,小店部分款式規格不同,價格也有差異,下標前請先使用即時通聯絡咨詢買家, ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#33.《战锤西格玛时代:风暴之地》评测:想法很好,细节不够 - 网易

《战锤西格玛时代:风暴之地》评测:想法很好,细节不够,战锤西格玛时代:风暴之地,战锤40k,游戏,战棋,roguelike. 於 www.163.com -

#34.西格玛时代普通版色孽享乐大军斯兰格魔血 - 78动漫

战锤游戏制作公司Games Workshop(以下简称GW),专门生产高细节塑料模型。GW所经营的战锤系列游戏分别分为战锤40K(科幻) 战锤西格玛时代(奇幻) 魔戒(奇幻) 其 ... 於 acg.78dm.net -

#35.鲜游评测《战锤西格玛时代:风暴之地》7.3分 - 新网游频道

2015年,中古战锤系列落下帷幕,战锤西格玛时代拉开序幕。有着三十多年历史的中古战锤之所以落幕,自然是因为它不够挣钱、缺乏商业价值,被Games Workshop ... 於 newgame.17173.com -

#36.《战锤西格玛时代:风暴之地》最新宣传片

Focus旗下《战锤》系列新作——《战锤西格玛时代:风暴之地》近日发布全新游戏性预告片,首次对游戏的战略行动以及玩法等进行了展示。《战锤西格玛时代:风暴之地》是首 ... 於 www.iyingdi.com -

#37.屋良有作– cbc

也作為旁白出演,以《宇宙帝王西格瑪神》、《探地天館》、《征途-RG VEDA-》、OVA《銀河英雄傳說》及特輯等動畫作品 ... 矢良優作– 萌百科少女時代一切皆有可能萌百科. 於 cbc.alqalea.com -

#38.战锤:西格玛时代风暴之地2021年发售 - 超好玩

由Focus浮世推出的《战锤》系列最新作《Warhammer Age of Sigmar Storm Ground(战锤:西格玛时代风暴之地)》,在今日(8月28日)举办的科隆游戏展中亮相 ... 於 www.18touch.com -

#39.《战锤西格玛时代:风暴之地》发售日确定预告 - IGN中国

《战锤 西格玛时代 :风暴之地》是一款暗黑幻想宇宙桌游的战略游戏。在这个充满快节奏战争的动态回合制游戏中,率领您可高度定制化的军队,解锁全新 ... 於 www.ign.com.cn -

#40.RTS《战锤:西格玛时代》宣布跳票至2023年末 - 电玩巴士

电玩巴士游戏开发商Frontier宣布RTS新作《战锤:西格玛时代》将跳票至2023年末推出,本作原定于2023年上半年发售。 於 m.tgbus.com -

#41.Two Sigma 一亩三分地2023

创始人之一西格尔曾说: 人类投资经理再也无法击败电脑的时代终将到来。 量化巨头背后的数学天才Two Sigma的历史并不算长,但足以在量化对冲界称为 ... 於 ahkuk.online -

#42.GIS与考古学空间分析实践教程 - Google 圖書結果

首先,我们考察新石器时代遗址的空间分布情况。(图 10-7a ) k.sites.nb < -envelope ( p.sites.nb , fun = Linhom , nsim = 500 , edge = T , sigma = 5000 ... 於 books.google.com.tw -

#43.【Warhammer – Age of Sigmar】戰錘西格瑪紀元守序方介紹

作品名:Warhammer–AgeofSigmar(起始盒守序方)作者:路行鳥世界迎來終結之後,新的紀元即將展開混沌的戰火依然到處肆虐,在最後的死地血戰到最後一刻。 這次介... 於 www.toy-people.com -

#44.西格瑪_百度百科

西格瑪是由英國遊戲公司“Games Workshop”所製作的桌面戰旗遊戲中古戰錘和戰錘西格瑪時代及其衍生作品的登場角色,性別男,是作品重要陣營人類帝國的締造者與守護神。 於 baike.baidu.hk -

#45.夢時代dyson 2023

vacs, 夢時代dyson 夢時代dyson 中山國小蛋糕店Dyson Product Registration. This is the place where we can register your product and help you ... 於 farsot.online -

#46.战锤西格玛时代:风暴之地

战锤西格玛时代:风暴之地. 策略战棋SLG丨. 成为《Warhammer Age of Sigmar》一支超凡派系的指挥官。《Wa. 於 pc.07073.com -

#47.Arvest bank id protect

数字时代,人们对于银行的印象逐渐从以前的银行柜台转变成了如今手机上的各类软件。 ... Alternatively, the scammer may claim Credential ID Lean Six Sigma - Green ... 於 xk6x.fabianoalessandrini.it -

#48.星球晚讯| ODAILY

1. 某巨鲸过去两天买入9623亿枚PEPE,目前亏损约54万美元; 2. Gate.io将于5月8日上线Ordinals(ORDI)交易; 3. Terra Classic L1团队已将测试网升级 ... 於 www.odaily.news -

#49.EE Times - Connecting The Global Electronics Community

EE Times offers reliable electronics news, electrical engineering resources, podcasts, papers, and events from Award-winning journalists. 於 www.eetimes.com -

#50.忍者龙剑传系列- 2023

2D时代主要以FC上三部曲为代表,即1988年初代《忍者龙剑传》、1990年《忍者龙剑传:暗黑的邪神剑》 ... 本次的pc版合集包含了经典忍龙外传1-2西格玛… 於 galling.pw -

#51.《战锤西格玛时代:暴风雨》将于5月19日登陆Quest 2 - 87870

Warhammer Age of Sigmar:Tempestfall(战锤西格玛时代:暴风雨)》是Carbon Studio开发的一款《战锤》系列VR游戏,该游戏已于2021年11月登陆PCVR头 ... 於 wap.87870.com -

#52.Oculus Quest 游戏《战锤西格玛时代:暴风雨VR ...

Meta Quest 游戏《战锤西格玛时代:暴风雨VR》Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall VR 【版本】:2022年12月03号更新商店最新版v1.32.28 【更新】:重大更新内容, ... 於 www.678vr.com -

#53.战锤·西格玛时代——终焉之后 - AcFun

本文简单记录目前中古战锤世界灭亡之后的剧情发展,时间范围:神话时代—混沌时代—西格玛时代开端。(GW已公布重启中古战锤时间线,对先前所写的历史, ... 於 m.acfun.cn -

#54.秩序

《战锤西格玛时代》的核心是一个动态的史诗级故事,围绕多支为了征服凡世诸域而互相争斗的势力展开。您将在这里了解到关于阵营、界域和发生于西格玛时代的关键事件, ... 於 ageofsigmar.com -

#55.战锤西格玛时代:风暴之地XBOX ONE版

戰錘西格瑪時代:風暴之地XBOX ONE版. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. 2021.05.28上市/ Focus Entertainment. 支持語言. 策略. 線上玩家對戰多人單人. 於 www.fhyx.hk -

#56.战锤西格玛时代:风暴之地

战锤西格玛时代:风暴之地. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground 策略战棋. 上市时间:2021年05月28日. 更新时间:2021-04-30. 於 www.yxdown.com -

#57.跳票的都是好游戏!《战锤西格玛时代:风暴之地》已正式登陆!

凭借强大的图形渲染能力,ROG枪神5在面对《战锤西格玛时代:风暴之地》甚至是对性能需求更高的其它3A游戏大作时,也能保持良好、流畅的帧数表现。 於 www.sohu.com -

#58.《战锤西格玛时代:风暴之地》16分钟战役演示5月27日发售 ...

IGN发布了《战锤西格玛时代:风暴之地》16分钟战斗演示视频,视频中Gasket Games游戏总监Jeff Lydell和设计总监Ian Christy解说了这款即将发售的回合 ... 於 www.zsspeed.com -

#59.战锤西格玛时代王国战争电脑版下载地址 - 九游

最近在朋友圈非常流行的手游战锤西格玛时代王国战争已经开放下载了,不过不少玩家都觉得手机上玩战锤西格玛时代王国战争手机屏幕太小,操作不方便, ... 於 www.9game.cn -

#60.四十年新聞攝影:西格瑪時代 - 博客來

書名:四十年新聞攝影:西格瑪時代,語言:簡體中文,ISBN:9787550296077,頁數:228,出版社:中國計量出版社,作者:(法)米歇爾·賽邦等,出版日期:2017/05/01, ... 於 www.books.com.tw -

#61.战锤西格玛时代丨黯怨地精:蠕爬异感——邪蛛部落 - 机核

战锤西格玛时代丨黯怨地精:蠕爬异感——邪蛛部落. “八眼索命使撕破了绸缎般的空气,在身后留下了一道裂口。在裂口的另一边……蜘蛛,只有蜘蛛。”. 於 www.gcores.com -

#62.《过山车之星》开发商宣布制作《战锤:西格玛时代》RTS游戏

《战锤:西格玛时代》是Games Workshop在2015年发布的新桌面游戏,这款游戏是替代《中古战锤》的新作。游戏中的大量设定延续自《中古战锤》但也对其中 ... 於 k.sina.com.cn -

#63.小红书标签• 战锤西格玛时代

小红书App · 萌新涂装~光精灵小队长。 · 战锤萌新的开坑渣图~ · 战锤西格玛时代主权统御捣乱地精 · 【代工展示】战锤中古斯卡文鼠人奎克猎头者 · 战锤AOS 雷铸神兵天尊 · 战锤 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#64.戰錘西格瑪時代:風暴之地Warhammer Age of Sigmar:Storm ...

降價通知. 關閉. 戰錘西格瑪時代:風暴之地Warhammer Age of Sigmar:Storm Ground 支援簡中. 當商品價格低於您設定的價格我們將通知您,通知訊息最多發送一次, 於 mysteam.tw -

#65.再造管理:管理模式的选择与创新 - Google 圖書結果

近的几大创,如格玛(Six Sigma)、平衡计分和程再造,其量不过是已有观点的边际进, ... 正处在创造一个全的理模式的风口上这里的论点如:正如我们知道的,理是为工业时代而生. 於 books.google.com.tw -

#66.微單/單眼相機- PChome 24h購物

【SIGMA 專區】 ... 2011數位時代BCG台灣創新企業百強; 2011數位時代電子商務Top50; 2011天下雜誌金牌服務大賞; 2011數位時代台灣科技100強資訊服務類NO.1 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#67.战锤西格玛时代暴风雨 - PC6下载

战锤西格玛时代暴风雨,战锤西格玛时代暴风雨是一款奇幻风格的动作冒险类游戏,在战锤西格玛时代暴风雨游戏中,玩家将化身为一名真正的勇士,你将独自闯入魔王的领地, ... 於 www.pc6.com -

#68.Aos 西格瑪的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

戰鎚系列]西格瑪時代Aos-冥土世界-第三季起始包-野獸之墓(Beast Grave) · $3,500. 降價$100. 蝦皮購物 tw6451_37408(82). 臺中市. 戰鎚西格瑪時代Warhammer AoS ... 於 biggo.com.tw -

#69.攝影天書 (第九版) - 第 137 頁 - Google 圖書結果

除非使用有防震功能的相機,否則這是重要的鏡頭功能,數碼時代幾乎不可缺少。 ... 除原廠鏡頭外,也可以選購獨立牌子鏡頭,例如 Car | Zess 、 Sigma 、 Tamron 或 Tokina ... 於 books.google.com.tw -

#70.战锤西格玛时代风暴之地- Warhammer Age of Sigmar

战锤西格玛时代风暴之地. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. 中文. 本体. 3.4. 商店评分. 11820. 访问次数. 84. 关注人数. 发售日期:2021-05-27. 於 xboxfan.com -

#71.战锤西格玛时代-哔哩哔哩_Bilibili

bilibili为您提供战锤西格玛时代相关的视频、番剧、影视、动画等内容。bilibili是国内知名的在线视频弹幕网站,拥有最棒的ACG氛围,哔哩哔哩内容丰富多元, ... 於 search.bilibili.com -

#72.微軟Microsoft《戰錘西格瑪時代:風暴之地》(下載版)

第一款根據西格瑪時代的暗黑幻想宇宙改編的策略遊戲。在這款充滿快節奏戰爭且場面壯觀的動態回合制遊戲中,領導你的可高度自訂部隊,解鎖新的單位 ... 於 www.genb2b.com -

#73.西格瑪時代的價格推薦- 飛比2023年04月即時比價

西格瑪時代 價格推薦共1006筆。另有西格瑪智慧管家。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#74.“自找苦吃”是否意味着“新时代的上山下乡”? - Mobile01

文革研究专家、美国加州大学荣退教授宋永毅5日接受自由亚洲电台表示说:“这完全是文革时期那套洗脑和愚民政策。毛泽东时代把知识青年派到乡下去,把知识 ... 於 www.mobile01.com -

#75.洛克人x2 2023

在公元200x年,由于网络科技日新月异,人类已经进入一个全新网络时代。 ... 是電視遊戲洛克人X系列主軸故事的第二作,講述艾克斯在打敗西格瑪後所遇到的新一波危機。 於 sasaluk.online -

#76.战锤:西格玛时代风暴之地 - 知任JOY

战锤:西格玛时代风暴之地. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. 全区中文策略. 2021-05-26 / Focus Home Interactive. 游戏大小:3.7 GB. 当前最低¥126.85 日本. 於 m.zhirenjoy.com -

#77.战锤: 西格玛时代TCG - eBay

购物上eBay, 尽享战锤: 西格玛时代TCG 的超值优惠! 您可在eBay 找到各式战锤: 西格玛时代TCG 商品, 不论全新或二手, 应有尽有. 为部分物品提供包邮. 於 cn.ebay.com -

#78.マウスラボマニュアル: ポストゲノム時代の実験法

ポストゲノム時代の実験法 東京都臨床医学総合研究所実験動物研究部門. Ficoll400 (アマシャムファルマシア)ポリビニルピロリドン( Sigma ) DEPC 処理水で 100ml に ... 於 books.google.com.tw -

#79.圖解RC造+S造練習入門:一次精通鋼筋混凝土造+鋼骨造的基本知識、應用和計算

... 塑性 ultimate : the BR allowance :容許 gross :總體 web :腹板 ratio : Et proportion : Et 151 ( sigma ) :軸向應力 r ... 是學生時代老是的筆者,業地入門書時感覺. 於 books.google.com.tw -

#80.【泰拉戰鎚】西格瑪時代西格瑪城邦行省步兵三合一(直銷可訂)

直購價: 2100 - 2100, 庫存: 99, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.新北市, 價格更新時間:, 上架時間: 2020-04-16, 分類: 玩具公仔> 其他, 賣場: jun9wei51的賣場, # 於 www.ruten.com.tw -

#81.【战锤小百科】中古灭世后,西格玛时代简介 - 游民星空

《战锤:西格玛时代(AOS) 》是一款超奇幻的、全新的、绝对不是《中古战锤》终焉之时事件之后续集的桌游。之所以称为超奇幻主要是因为西格玛时代与处处 ... 於 club.gamersky.com -

#82.ウタ - UoN Foundation

第1030話 新時代の誓い! ルフィとウタ | TVアニメ | ONE PIECE.com . ... 安心保証✨SIGMA 30mm f/1.4 Art HSM CANON. ¥ 35000. ✨安心保証✨SIGMA 30mm f/1.4 Art HSM ... 於 uonfoundation.uonbi.ac.ke -

#83.全球经济“凉热不同” 中国经济活力亮眼 - 海南网络广播电视台

日本西格玛资本公司首席经济学家田代秀敏表示,中国市场的巨大规模和高速增长,为外企 ... 榕树青年宣讲团| 这是一场青春与时代的双向奔赴2023-04-29 ... 於 www.hnntv.cn -

#84.女性服兵役應按特性、能力調整王婉諭:不是都受一樣訓練才叫 ...

時代 力量黨主席王婉諭昨天(4日)表示,她主張女性應服兵役,但並非將每個人都推向戰場才叫全民國防、全民... 於 www.upmedia.mg -

#85.【問題】中古戰錘故事現况? @戰鎚 - 哈啦區

近來玩鼠疫2玩得多,上網查了查發現原世界已成末日,但肉身成神的人皇西格瑪和混沌的領袖去了另一世界繼續爭鬥, 稱為西格瑪時代,想知故事現在發展 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#86.香港硕士留学四大热门专业盘点

就业方向: 毕业生适合于媒体融合时代的各类信息传播工作,包括广告、公共 ... 去向主要包括为:阿里巴巴,腾讯,Google,Two Sigma等国内外知名企业。 於 www.jjl.cn