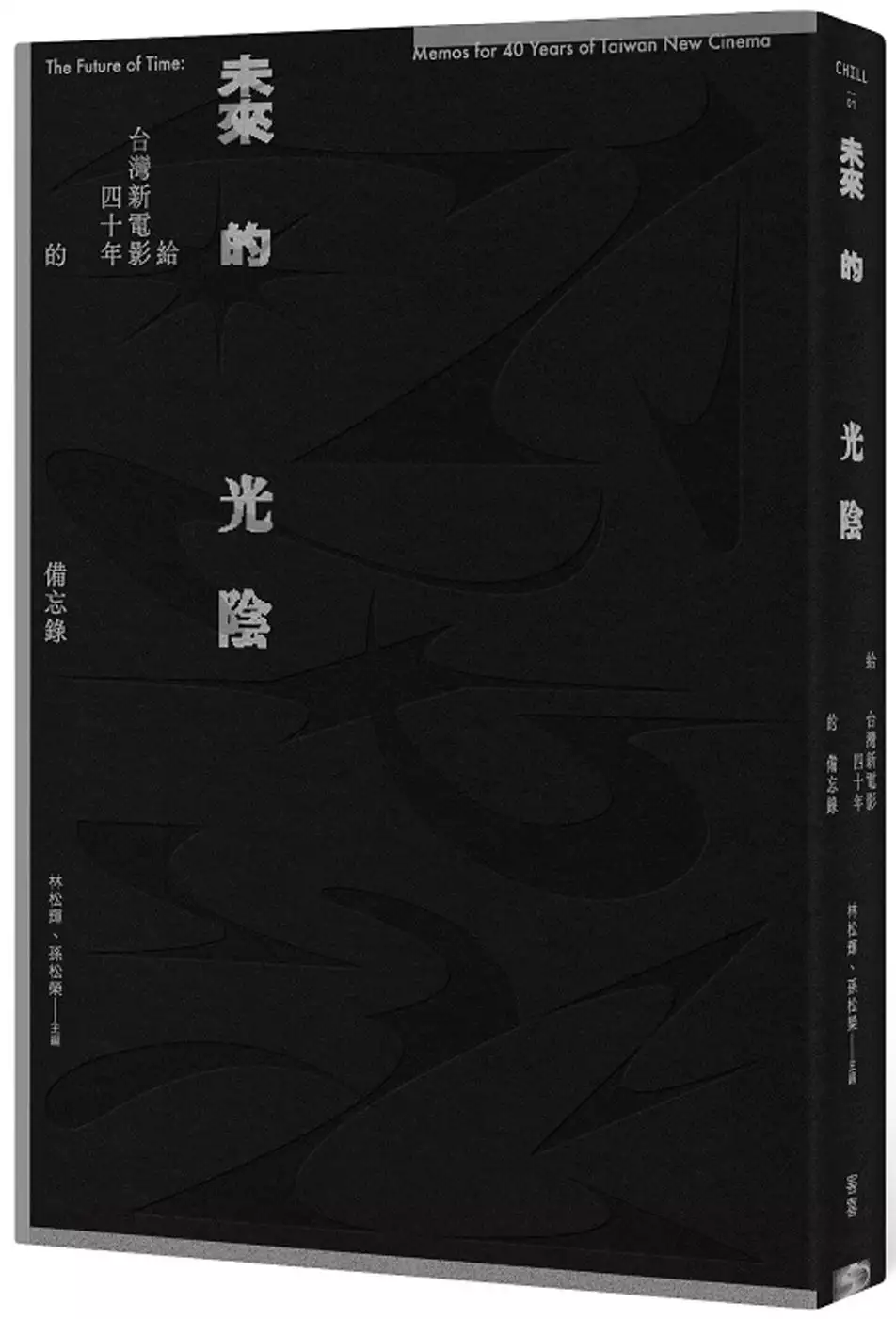

解嚴後的台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 和unknow的 起造國家:史明文物館紀念專刊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大眾記憶與歷史重述:解嚴後臺灣電影中的殖民經驗再現 ...也說明:論文名稱(中文):, 大眾記憶與歷史重述:解嚴後臺灣電影中的殖民經驗再現(1987-2011) ... 系所名稱: 台灣文學研究所. 學號: 9849504. 出版年(民國):, 104.

這兩本書分別來自害喜影音綜藝有限公司 和前衛所出版 。

國立臺灣大學 臺灣文學研究所 梅家玲所指導 孫中文的 我「聽」故我在:林俊頴家族書寫之研究 (2021),提出解嚴後的台灣關鍵因素是什麼,來自於林俊頴、家族書寫、聲音、聽覺、記憶、閩南語書寫。

而第二篇論文國立中興大學 台灣與跨文化研究國際博士學位學程 貝格泰所指導 凃秀蓮的 1980年代與2010年代台灣小說核能風險再現之分析及風險教育之課程設計:以大專通識英文為例 (2021),提出因為有 風險感知、核能風險、風險教育、以英文為外語課程設計的重點而找出了 解嚴後的台灣的解答。

最後網站歷史上的今天 宣告解嚴 - 台灣民間真相與和解促進會則補充:又隨著1988年1月蔣經國的逝世,以及1990年3月李登輝當選總統後,台灣民主化進程在90年代有著更為顯著的發展。 有論者認為,蔣經國生前提拔不少台籍菁英, ...

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決解嚴後的台灣 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

解嚴後的台灣進入發燒排行的影片

🔥第54屆金馬獎最佳影片、最佳女主角、最佳女配角!

🔥近十年來最震撼台灣電影,直指人心黑暗的巔峰之作!

🔥註冊即可免費在 #friDay影音 上看電影:http://bit.ly/shui2019 序號:shuiY2B

第56屆金馬獎即將到來,回顧過去幾年,有許多部最佳劇情片得主,都令我們印象深刻,不管是90年代的《滾滾紅塵》、《牯嶺街少年殺人事件》,亦或是2015的《刺客聶隱娘》。其中最令我們驚豔的,就是在2017年抱走多項金馬大獎,並首次入選人生遺片清單的國片《血觀音》!

《血觀音》的電影背景設定在90年代解嚴後的台灣,以真實歷史事件為經、棠家三代女性為緯,細緻編織出了一則驚世寓言故事。棠家作為政治白手套,在檯面下為政客與相關利益人士關說、洗錢。每個人各有擅場,周旋在政商之間。但我們卻更驚訝於她們三人之間的情感糾葛,與心狠手辣。

劇本寫實縝密、引人入勝;台詞更是句句犀利、直指人心。在編導楊雅喆的精心佈局之下,處處可見台灣社會與政治人物的彩蛋與隱喻,讓我們度過了刺激燒腦,又明快震撼的兩個小時。

今天的節目我們會分成兩個部分:首先藉由解析棠家三代的經典台詞來分享《血觀音》教會我們的事;再來細數電影中出現的重要彩蛋,相信看完之後你會跟我們一樣,忍不住一直重看這部電影,讚嘆它的細膩之處。

<friDay影音7天免費看片序號>

來這兌換:http://bit.ly/shui2019

序號:shuiY2B

效期:即日起至2019.12.31

注意事項1:每個登入帳號僅限兌換一次

注意事項2:此序號可觀看所有friDay影音影片(單片租借影片除外)以及此YT影評裡的電影

--------------------------------------------------------------------------------

上一支影片《人生遺片清單Vol. 22 冰雪奇緣》 ⇨

https://youtu.be/XgEtxQ8kfx4

【最新院線影評】

《魔鬼終結者:黑暗宿命》 ⇨ https://youtu.be/XpdPsKJZZR4

《安眠醫生》 ⇨ https://youtu.be/QC9RvRzQND8

《返校》 ⇨ https://youtu.be/jUg0EVglMX8

《弒婚遊戲》⇨ https://youtu.be/c3TTdqFLoL8

《小丑》⇨ https://youtu.be/H3ILU7ikXx4

《小丑與卓别林》⇨ https://youtu.be/H3ILU7ikXx4

【蒐集其他人生遺片】⇨

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUXKAz0LURJaPGN5cXFNxLoUmP09riIjv

【人生遺片清單】

Vol. 22《冰雪奇緣》:艾莎暴走的真正原因 ⇨

https://youtu.be/XgEtxQ8kfx4

Vol. 21《鬼店》:影史最恐怖電影 ⇨

https://youtu.be/9ZMpt3htx5Y

Vol. 19《聲之形》:天氣之子努力超越的神作 ⇨ https://youtu.be/4UBx6HnfJaI

#血觀音

#金馬獎最佳影片

#friDay影音

我「聽」故我在:林俊頴家族書寫之研究

為了解決解嚴後的台灣 的問題,作者孫中文 這樣論述:

本文以「聽」為中心,旨在縱貫剖析林俊頴歷年來的家族書寫,並透過一系列的聲音與聽覺之考察,建構小說家的敘事美學與寫作策略。林俊頴作為中生代作家,自世紀末出版首本小說之後便寫作不輟、付梓多本創作,家族記憶是其一路以來重複書寫的題材,聲音聽覺則是其筆下的敘事策略,兩者合一,遂成就其三十年書寫的特色指標。 首先,本文將逐一梳理林俊頴三十年來的創作,將其作品分作三個十年,側重出現相似情節的家族故事,以釐清家族的記憶片段如何在各個文本之中交纏運作,從而指出各時期之特色與「聽」在其中扮演的角色。其次,本文將透過「聲音」與「聽覺」的角度,論述不斷重複出現的人事時空之意義,以推敲文本後的深沉焦慮與意識形

態,並就意象修辭作出解析,闡釋「聽」如何建構出小說家的故事內容,進而成為其獨特的敘事美學。再者,本文亦試圖勾勒出小說家歷來家族故事寫作策略的軌跡,分析其行文的語言運用,提出其在閩南語書寫上指標性,並一一歸整各個家族故事的敘事規律,指出「聲音」與「聽覺」如何體現在小說家的書寫實踐之上,論述小說家以「聽」為核心的寫作理念。 總綰以上,本文透過「聽」以彰顯林俊頴的創作母題──家族,以「聲音」與「聽覺」建構林俊頴書寫的特色,定位小說家於台灣家族書寫脈絡上的座標,並以此標誌小說家於文學史上的意義,為其提供另一個觀看角度。

起造國家:史明文物館紀念專刊

為了解決解嚴後的台灣 的問題,作者unknow 這樣論述:

史明的肉體雖已幻滅,但他已幻化成台灣民族的精神指標。 ★史明文物館開館紀念專冊 ★收錄日本東京池袋新珍味麵館立體書 史明是台獨革命的實踐家,走過日治時期、兩蔣時期再到解嚴後的台灣,一生為台灣獨立做出重要貢獻,始終堅定「台灣民族主義」與「獨立建國路線」的立場。他留下《台灣人四百年史》作為論述基礎,更長年資助海內外有需要的台獨團體,從行動中總結台灣民族主義的獨立路線,文武並進,他啟蒙過無數政治人物、學者與大眾,不斷重申守護台灣主權不能停留在浪漫情感的階段,如今看來仍極具遠見。 史明過世後,基金會希望能做體制性的事情,「最重要的是『人』,要活下去的是人。人之上,才有經濟、社會、法律。

要讓主體的『人』跟『思想』有所發展,要建立的東西就比較簡單,這也是史明回來一直做思想的原因。」因此,基金會開始著手整理史明的文書資料,把過往的錄影帶、論說整理好,讓年輕人可以看看當時的思想。 文物館是一個實體的物件,要怎麼利用,透過一些活動將這個東西發揮到最高的作用,便是這個空間的意義。除了展覽外,也可以是過往史明記憶的延續,在這裡包潤餅、搓湯圓、辦設營隊,創造一種內聚力,成為年輕人討論議題的地方,讓文物館作為「起家厝」,有一個地方可以分析思想與過往資料,有一個所在可以歇腳與思考基金會的未來。 讓我們重新認識史明。而史明文物館創立的目的,便是讓其思想與信念得以重新回到源頭集結,延續

台灣主權運動精神。

1980年代與2010年代台灣小說核能風險再現之分析及風險教育之課程設計:以大專通識英文為例

為了解決解嚴後的台灣 的問題,作者凃秀蓮 這樣論述:

傳統以科學統計數據作為風險評估的方式目前受到極大的挑戰,尤以統計數據的風險評估往往只鎖定在其所認定具體事項與一定的事件規模,但是令人詬病的是這樣的測量風險的方式過於簡化,容易誤判風險規模,進而造成錯誤政策制定。故,本論文意旨提供另一種風險評估的方法—從風險認知理論,了解風險是如何被感知與形塑。就個人風險感知而言,如何詮釋風險比如何計算風險來得重要。風險意識與工業現代化的興起密切相關。台灣因在二戰後快速發展工業現代化,導致內部(本地)社會動態和外部(世界)影響形塑台灣的風險感知。本文欲探討主題之一核能科技具有風險研究指標性,因為核能風險就是發展社會現代性所產生的風險,它是地方性的風險同時也是世

界性的風險。台灣的核能發展與台灣在二次世界大戰後所面臨的兩岸政治緊張關係與希望藉助核能科技發展提升國家經濟實力並成為現代化國家有關,因此1960年代清華大學核子工程系成立正是為了培育本土專業核子工程師。台灣在戒嚴時期將核能發展視為國家重要政策,除了利用核能科技協助經濟發展外,更利用核能科技提升國民對國家認同性,因此挑戰核能科技也是挑戰威權政治。1985年的《廢墟台灣》與1986年的〈天火備忘錄〉這兩部核小說以核災寓言諷刺台灣的威權政治。事隔30年,受到福島核災的衝擊,第三部核能小說—《零地點》明確以小說作為反核運動的媒介。2016年台灣歷經第二次政權和平轉移,核能科技政策也從1950年代積極發

展到2016年蔡政府的推動「2025年非核家園」政策,其轉變受其歷史脈絡影響,然而一般民眾對於複雜的現代風險往往感到無所適從。正因風險小至影響個人風險感知,大至影響政策制定,因此需從教育引導理解風險是如何被形塑與感知,然,風險教育課程涵蓋不同領域的知識素材,而通識課程的核心就是打破學科領域藩籬,整合不同領域知識,故本研究的主題之二以風險教育作為大學通識英文課程之以英文為外語課程設計,以英語作為知識傳達媒介,讓英文語言課程不再只是以去脈絡化的文本教材進行機械式學習模式,而是能將社會文化議題結合於課程設計,使大學通識英文課程更具深度與廣度。

解嚴後的台灣的網路口碑排行榜

-

#1.多維TW/解嚴後台灣的另類「代價」 | ETtoday生活新聞

近二十年來,台灣坊間不時流傳一則略帶自嘲的「政治笑話」,它是這麼說的:「早期大陸在搞文化大革命,台灣拚了命在搞經濟建設;如今大陸拚命在搞經濟 ... 於 www.ettoday.net -

#2.解嚴後台灣政黨政治發展過程- Rti 中央廣播電臺

這一季將跟大家分享解嚴後台灣政黨政治發展的過程,進而瞭解解嚴後台灣如何成為一個完全自由的國家。1997年之後,台灣自由度指標在亞洲始終名列前茅, ... 於 www.rti.org.tw -

#3.大眾記憶與歷史重述:解嚴後臺灣電影中的殖民經驗再現 ...

論文名稱(中文):, 大眾記憶與歷史重述:解嚴後臺灣電影中的殖民經驗再現(1987-2011) ... 系所名稱: 台灣文學研究所. 學號: 9849504. 出版年(民國):, 104. 於 etd.lib.nctu.edu.tw -

#4.歷史上的今天 宣告解嚴 - 台灣民間真相與和解促進會

又隨著1988年1月蔣經國的逝世,以及1990年3月李登輝當選總統後,台灣民主化進程在90年代有著更為顯著的發展。 有論者認為,蔣經國生前提拔不少台籍菁英, ... 於 taiwantrc.org -

#5.陳芳明論「解嚴後的台灣女性文學」(上) @ 日子與力量

在2002年出版的陳芳明《後殖民台灣:文學史論及其周邊》一書中,有3篇討論女性文學的論文。其中一篇是關於張愛玲對台灣文學的影響,另外兩篇則都是以1987年解嚴後的 ... 於 blog.xuite.net -

#6.就算沒看到,也可以感受到:解嚴前後的同志歷史 - 新活水

人們通常津津樂道解嚴後的同志歷史,主要因為解嚴之後的同志 ... 在台灣戒嚴以前──日本統治台灣時──台灣時而出現享受同性戀情欲的人但未必出現 ... 於 www.fountain.org.tw -

#7.在地化與全球化之間:解嚴後臺灣課程改革論述的擺盪

換句話說,立法院的質詢過程所. 展現的,其實就是臺灣社會在解嚴之後所釋放出來的「民主空間」,具體呈. 現了政黨政治與文化政治之權力鬥爭的過程,而課程改革正是其中一個 ... 於 www.edubook.com.tw -

#8.解嚴30年轉型正義與司法改革仍是麻煩 - 信傳媒

解嚴後 ,一些殖民統治的體制,逐漸被打破;但是,司法仍無法代表正義與 ... 犯了歷史的精神錯亂,美化當年的執政者,把解嚴做為蔣經國對台灣民主的 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#9.自由有成,民主仍須努力 解嚴20年

然而,富裕後的人民心靈缺乏出口,只能轉向燈紅酒綠的低層次消費;而從「大家樂」瘋明牌到之後的全民炒股、炒房市,不僅讓台灣落得「貪婪之島」、甚至「豬窩」等負面國際 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#10.解嚴30年 解嚴的歷史意義及民主化後的歷史問題 文/薛化元 ...

1987年7月15日,台灣結束長達38年的戒嚴,轉眼已經30年。30年後,台灣政治改革的成果,受到世界矚目,歷經三次政黨輪替,民主鞏固已有相當的成效,言論及新聞自由在 ... 於 www.sef.org.tw -

#11.解嚴以來:二十年目睹之台灣(思想7) - 聯經出版事業公司

當時之所以解嚴,主因應是外在的,包括了中國大陸以及蘇聯先後「改革開放」所造成 ... 除了本期發表的四篇力作,本刊又在十月舉辦過「後解嚴的台灣文學」座談會,邀請 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#12.台灣政治與社會運動

的事件,但隨著這個事件的爆發,台灣社會的 ... 同地凝結成一股政治改革運動,事變結束後,. 雖然台灣的省政確實有了某種程度 ... 桃園客運在曾茂興帶領下,解嚴後第一. 於 genknow2.nhu.edu.tw -

#13.【解嚴30週年】我的戒嚴時代 - 想想論壇

三年後,台灣解嚴了,政壇百花齊放,社會運動風起雲湧,校園內要求民主的聲浪一波接著一波,「年輕人」動不動就被舊勢力光明正大的斥責為「偏激」,而 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#14.解嚴後台灣人權之發展及其限制-兼比較亞洲人權

解嚴後台灣 人權之發展及其限制- · The Development and Limitation of Human Rights of Taiwan in Post-Martial Law-Compares with other Asian Countries · 魏千峰(Chien- ... 於 www.airitilibrary.com -

#15.解嚴後的台灣佛教與政治 - 中華佛學研究所

解嚴後 ,大環境的約束,開始鬆弛了,佛教徒或佛教組織,享有較過去更大的發展空間和行動的自由,因此,探討台灣佛教在解嚴後所出現的各種新變化,將是有趣的和有意義的 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#16.解嚴是「德政」還是政治操作?一探「解嚴紀念日」背後的 ...

畢業與退伍後曾在台灣本土企業與出版社工作,另一方面則是持續產出個人著作並且於海外發表論文,同時盡一己之力為台獨建國奉獻與打拼。 關鍵字: 解嚴 ... 於 www.upmedia.mg -

#17.解嚴後的「民主」? - 靈修道法

... 動亂,只是方便了一些獨派份子或異議人士,這些人藉著解除戒嚴的保護,運用各種卑劣手段來顛覆政府奪取政權,解嚴後台灣社會變成了甚麼樣子了? 於 tomjang.pixnet.net -

#18.回顧台灣的歷史關鍵:蔣經國當年為什麼宣布解嚴? - 獨立評論

馬可仕流亡到夏威夷一個多月後,蔣經國在國民黨第12屆三中全會提出「政治革新」議案,並任命12位中常委組成政治革新小組。討論6項議題:中央民意機構改革 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#19.1987年台灣解嚴社會運動風起雲湧 - 華視新聞網

我們深度探討當年的六四事件,最後以悲劇收場。但當年的台灣則是經歷著民主化的衝擊。1987年台灣解嚴,人們也開始走上街頭,和國家體制衝撞,社會運動 ... 於 news.cts.com.tw -

#20.11-2解嚴前後生活的變化 - SlideShare

1. 節慶與童玩(1) 戰後初期的農村社會,. 2. 廣播節目(1) 演變二、娛樂活動的演變. (2) 內容 ... 於 www.slideshare.net -

#21.【解嚴30年專題】不只18禁你所不知道的戒嚴日常 - 鏡週刊

母親陳英妹是台灣人,日治時期起教舞,家裡來往的都是「舞林高手」,葉復台打小跟著媽媽轉,10歲就當課堂助教,後也自己開班教舞。但這一切,只能祕密進行 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#22.台灣解嚴之前的禁書——1985年《剖析國民黨派系》 | u 值媒

這種雜誌型24 開本小書的出版風潮,是李敖於1981 年因為申請《李敖千秋評論雜誌》通過,新聞局發給執照後,又以他遭法院判刑六個月尚未執行,即把執照吊銷 ... 於 udn.com -

#23.民79年7月,頁85-116 - 解嚴前後報紙政治新聞報導的轉變

導如何影響解嚴後的台灣社會,而純粹把報紙視為負載傳遞訊息的角色, ... 台灣社會近十年來有著極大的轉變,尤其在政治方面更是明顯:執政黨銳意進行政. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#24.全國律師第12 卷第3 期(2008.03)-解嚴二十年來的憲政發展

關鍵詞:, 憲政改革;國家緊急權體制;轉型正義;解除戒嚴;直接民權;民主化. 中文摘要:, 解嚴後台灣的憲政發展,是在國民黨主導變革的模式下漸進展開的,改革的能量 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#25.人民的聲音戒嚴到解嚴的台灣電台故事 - 教會公報

他表示,解嚴後的地下電台應稱為「地下民主電台」,有別於其他電台的賣藥訴求,是專為民主與社會運動發聲。他說,地下電台百無禁忌大談政治,甚至為政治 ... 於 tcnn.org.tw -

#26.解嚴後迄今的台灣文化現象 - 經典雜誌

福山的說法,正見諸於解嚴前後的台灣。解嚴前,台灣有很長一段時間,都處於由農業轉向工業的社會;一直到八○年代初,台灣的GDP(每人平均所得)首度衝破一萬美元,服務業 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#27.解除戒嚴

在長期的戒嚴體制下,為數可觀的平民遭到軍法審判,其中冤、假、錯案為數不少,政治性案件亦牽扯甚多。「戒嚴法」原本規定解嚴後受到軍法審判的人民,可以向普通法院要求「 ... 於 nrch.culture.tw -

#28.解嚴前後台灣都市政治的再檢視(1986-1992): 網絡觀點下的 ...

解嚴後 ,國民黨的黨國體系正不斷在快速的崩解,一方面在快速開發的都市郊區,地方. 派系與財團的聯盟炒作土地利益,造成金權城市空間衝突的特質(陳東升,1995;王振寰,. 於 home.nutn.edu.tw -

#29.台灣解嚴後校園內外環境與野百合學運成形之關聯

而學生運動作為一學生主體意識與理念的呈現方式,在解嚴後的台灣社會,學生運動除. 了為爭取自身權益而發聲,更有為數不少者反映了當時社會上所關注的改革議題,並進行學. 於 idv.sinica.edu.tw -

#30.解嚴30.人權落實_導讀 - 吳三連台灣史料基金會

2017年,是二二八事件發生70週年,一場因查緝私煙而引起的警民衝突,點燃了台灣社會自戰後以來,對國民政府不當接收所累積的不滿,演變成全島性的運動,雖是因爭取應得之 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#31.解嚴後台灣當代藝術的主體與認同觀照 初探-國立臺灣美術館

摘要在台灣多舛的歷史結構中,自我、主體與認同的結構,呈現不得不隨政治現實而跳變流轉的遊移樣貌。解嚴後政治禁忌破除、思想檢查鬆綁,台灣居民文化身分認同的內在 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#32.民國76年解嚴案 - 立法院議政博物館

台灣 地區於民國76年7月7日經立法院決議,解除戒嚴,蔣經國總統於7月14日宣告,台灣 ... 解嚴後政府進行了各項改革開放措施,諸如開放報禁、黨禁、國會全面改選、修憲 ... 於 aam.ly.gov.tw -

#33.解嚴後台灣農民運動: 台灣客家農民運動的分析 - Research NCKU

解嚴後台灣 農民運動: 台灣客家農民運動的分析 ; Chinese · 客家文化研討會論文集 · 正光徐 · 台北市 · 行政院文化建設委員會. 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#34.解嚴後台灣新興佛教現象及其特質

解嚴後 ,僧人可以自由出入國門,國外弘法或建立道場的情形逐漸增多。佛光山在美國加洲創建西來寺即為一例。 至於台灣佛教和中國大陸的交流則更頻繁,這顯然和 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#35.解嚴歷史與歷史解嚴 - 國史館臺灣文獻館

料,探討解嚴前後的歷史教材如何敘述戒嚴與解嚴?解嚴後的歷史內容. 又是如何編寫? 二、解嚴之前的歷史教育:以1983課程標準及教科書為主. 台灣的高中歷史教科書在一 ... 於 www.th.gov.tw -

#36.戒嚴統治的前後景觀 唐龍

解嚴之後,開放黨禁、報禁,台灣社會空前轉變,民主與社會運動風起雲湧,人民力量 ... 蔣經國在解嚴後的一九八八年去世,兩蔣時代結束,由李登輝接任總統,展開台灣 ... 於 www.open.com.hk -

#37.李登輝走了!集矛盾、衝突於一身「民主之父」跨越解嚴到民主

李登輝2007年曾到靖國神社悼念兄長,卸任後多次接受日本媒體訪問時,都強調釣魚台是日本領土,稱台灣慰安婦問題已經了結。在2015年投書日本右翼政論雜誌《 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#38.台灣解嚴30年:平民生活的記憶 BBC 2017-07-14

1987年7月15日,蔣介石的繼任者──總統蔣經國──宣佈台灣地區解除長達38年 ... 而從解嚴後,報禁開放,之後也能夠自由成立民營電視台,台灣媒體生態 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#39.台灣解嚴是追求民主多元如今只剩本土化|高靖 - 閤評網

文/高靖因為國共內戰,台灣在1949年宣布戒嚴,38年後才解除戒嚴。2017年7月15日台灣紀念解嚴30年,卻變成了民進黨政府宣傳台灣獨立史觀的政治宣傳 ... 於 hoping21.com -

#40.審判民主:後解嚴台灣的社會運動與文化政治

815 學者群認為阿扁政府帶給台灣民主與認同政治的. 是一個信任與道德的危機;而《台灣社會研究季刊》則在社論裡確認他們幾. 年前的警告,亦即解嚴後的新本土政權早已發展成 ... 於 www.most.gov.tw -

#41.解嚴後的大眾傳播媒體轉變

民主與媒體勢必走向密不可分的關係,台灣目前的高度民主加速了媒體市場的的. 開放及競爭,在開放的資訊交流導致廣電媒體、印刷媒體數量的遽增,新聞自由. 於 www.shs.edu.tw -

#42.【解嚴動畫】不說你可能不知道解嚴前不能做的10件事 - 蘋果日報

今天就是台灣解嚴30周年紀念,年長者,對於解嚴前的台灣政治氣氛,可能於餘悸猶存,台灣人現在享受解嚴後的民主與自由生活,都是民主鬥士前輩奮鬥得來 ... 於 tw.appledaily.com -

#43.台灣解嚴三十年的省思」 東南亞論文獎結果

2017年台灣政治學會年會「民主成長與民主赤字:台灣解嚴三十年的省思」 東南亞論文獎結果. 台灣政治學會為鼓勵 ... 在經過論文獎委員會的審查後,議決得獎結果如下:. 於 tpsahome.org.tw -

#44.台灣人生活從黑白變彩色一切從解嚴令開始| 政治| 中央社CNA

(中央社台北15日電)2017年公布台灣新聞自由度亞洲第一,全球國家自由度,台灣更獲評「最自由」國家,超越美國、法國。但難以想像在30年前的戒嚴時代 ... 於 www.cna.com.tw -

#45.解嚴30年葉俊榮:言論自由非憑空而降

葉俊榮說,台灣對言論自由的爭取,從來不只是政府的功勞,解嚴後仍有「動員戡亂時期臨時條款」法律體系,持續戕害言論自由,不得主張台灣獨立、不得主張 ... 於 news.ltn.com.tw -

#46.後解嚴時期台灣小說中的台北書寫

Title: 後解嚴時期台灣小說中的台北書寫. Other Title: Taipei in post-martial law Taiwanese fiction. Advisors: 梁淑雯 (CC) 譚景輝 (CC). Degree: M.Phil. 於 theses.lib.polyu.edu.hk -

#47.解/嚴台灣當代藝術面對戒嚴與解嚴 - 典藏ARTouch.com

尊彩藝術中心很榮幸與策展人林志明教授合作此次「解/嚴」為題的展覽,期待藉由此展提供台灣社會,透過藝術理解「解嚴」後的台灣文化演進,也作為重要台灣 ... 於 artouch.com -

#48.政策創新與官僚角色: 臺灣解嚴後治理失能的分析 - 考試院

前述解嚴後臺灣政府(包含行政官僚)在治理角色與行為上的變化隱含政治與 ... 台灣民主的沉淪與再興。原載於文池(編),在北大聽講座. 第二十輯。 於 ws.exam.gov.tw -

#49.戰後到解嚴前(1945-1987) - 重大歷史懸疑案件調查辦公室

作者:台灣共生青年協會蔚然正氣2月28日,歡迎贊助&參加第十屆共生音樂節。本辦當天也將有重大… admin 2022-02-15 ... 於 ohsir.tw -

#50.解嚴後台灣藝術家對政治神話的解構--以楊茂林、吳天章為例

Title: 解嚴後台灣藝術家對政治神話的解構--以楊茂林、吳天章為例. The Restructure of Political Myths by Taiwan Artists After Martial Law Was Lifted Focusing ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#51.台灣解嚴三十年:自由化對中國

台灣解嚴後 到1996年實施總統. 直接民選完成民主轉型之間,則透過幾項重要的事件來銜接,包括:. 1. 1989 年4 月堅持主張台灣獨立者鄭南榕,為了爭取「百分之百的言論 ... 於 www.taiwanncf.org.tw -

#52.巨視.微觀.多重鏡反 解嚴後台灣當代藝術的思辯與實踐

本書以1987年解嚴後的台灣當代藝術為標的,以社會、政治、歷史的批判與反思、尋根與土地的認同辯證、次文化演繹與消費迷思、自我觀照與兩性探討、生活鏡像與虛擬寓言5個子 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#53.【解嚴三十】後解嚴:台灣藝術更自由、更自主、更自信?

「讓藝術歸藝術,讓政治歸政治」似乎是過去「自我戒嚴」的藉口,後解嚴時代,台灣藝術工作者積極投入文化改造工程。 藝術創作活動雖標榜擁抱自由精神, ... 於 www.thenewslens.com -

#54.解嚴30週年從政治.文化與環境探影響 - 公視新聞網

今年是解嚴三十週年,過去這三十年,台灣歷經三度政黨輪替,民主化經驗更獨步全球華人社會,今天起一連三天、每晚十點,公視將推出"民主練習曲--解嚴 ... 於 news.pts.org.tw -

#55.台灣當代藝術面對戒嚴與解嚴| 誠品線上

尊彩藝術中心很榮幸與策展人林志明教授合作此次「解嚴」為題的展覽,期待藉由此展提供台灣社會,透過藝術理解「解嚴」後的台灣文化演進,也作為重要台灣藝術文件記錄。 於 www.eslite.com -

#56.解嚴- 報導者The Reporter

如今我們回望確知,美麗島促成了台灣的民主化,甚至它已開始想像一個新的社會、 ... 一個大學兩個平行世界,解嚴後30年,到底多少過去的黨國青年有反省,有覺醒,加入 ... 於 www.twreporter.org -

#57.歷史上的今天中華民國解嚴33年| 政治 - CTWANT

但民國60至70年代,台灣社會經濟變遷,人權法治思想開始普及後,社會各階層開始興起各種對威權體制的反彈聲浪,面對民心如此,政府開始有解嚴的想法。先 ... 於 www.ctwant.com -

#58.解嚴30年 - 端傳媒

解嚴三十年,台灣在開放報禁、解除黨禁、街頭抗爭自由中,為自己上了三十年的民主課。這一路的追尋,塑造了什麼樣的台灣? ... 解嚴後,「蔣公銅像」們的奇幻漂流. 於 theinitium.com -

#59.1988年剛解嚴、蔣經國離世、經濟正起飛,社會動盪卻又充滿 ...

1988年之所以奇妙,在於它為80年代後半作了逗號式的結論,同時在台灣搭著解嚴列車,駛向接踵而來的全球劇變[啟動LINE推播]每日重大新聞通知30年前 ... 於 www.storm.mg -

#60.5下Ch3-1解嚴前後的臺灣社會 - YouTube

5下Ch3-1 解嚴 前後的臺灣社會. 828 views828 views. Apr 23, 2020 ... 1950年代 台灣 土地改革完勝菲律賓!一個難以複製的成功故事. Tony的歷史書房. 於 www.youtube.com -

#61.2017.07.07-30|解嚴30年後台灣民主發展的下一站 - 左轉有書

2017.07.07-30|解嚴30年後台灣民主發展的下一站:左轉、民主與公平系列活動 ... 1987年7月15日,台灣宣佈解嚴,結束了長達38年的戒嚴令。 這是全世界最長的 ... 於 touat.com.tw -

#62.思想(7):解嚴以來-二十年目睹之台灣 - 讀冊

當時之所以解嚴,主因應是外在的,包括了中國大陸以及蘇. ... 除了本期發表的四篇力作,本刊又在十月舉辦過「後解嚴的台灣文學」座談會,邀請陳芳明、唐諾、劉亮雅、 ... 於 www.taaze.tw -

#63.7/15解嚴紀念日台灣迎接自由民主百花齊放的年代 - Yahoo奇摩 ...

民國38年5月19日,台灣省政府主席兼台灣省警備總司令陳誠頒布戒嚴令, ... 解嚴後第一樁大規模示威,是民國77年的農民運動,當時吸引上萬人參與,也是 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#64.展望解嚴30年年輕世代將引領臺灣邁向民主深化 - 文化部

參加研討會的學者包括國立政治大學台灣文學研究所教授陳芳明、中央研究 ... 刺激了臺灣公民社會的興起,最終導致1987年解嚴後風起雲湧的女權、同志、 ... 於 www.moc.gov.tw -

#65.解嚴後媒體生態大變

台灣解嚴將滿20年,如果要評論解嚴後台灣的媒體表現,恐怕只有「罄竹難書」(我指的是呂氏春秋的原意,而不是教育部長杜正勝的解讀)一詞可以形容, ... 於 www.mediawatch.org.tw -

#66.抗爭者:臺灣解嚴前後的幾場運動 - Medium

“抗爭者:臺灣解嚴前後的幾場運動” is published by 徐祥弼. ... 四等環境運動,每每都呈現了解嚴後臺灣社會對於土地過度開發以及污染問題的自覺。 於 medium.com -

#67.解嚴後臺灣(1987~) – 第6 頁 - 臺灣女人

台灣 航空業空服員性別比例以女性居多,其中長榮航空公司在2019年罷工事件發生前,旗下空服員更是清一色全為女性。...... 於 women.nmth.gov.tw -

#68.總統接受民視「解嚴20年—專訪陳總統」特別節目訪問

稍後回到節目現場。 主持人:1979年,是台灣激烈變動的一年,不只是1月1日當天台灣與美國正式斷交,同一月底 ... 於 www.president.gov.tw -

#69.解嚴後臺灣基督長老教會之政治主張及其信仰與神學觀點的分析

校院:東吳大學系所:社會學系碩士班論文名稱(中):解嚴後臺灣基督長老教會之政治 ... 高度的關聯性,且信仰與神學觀是其之所以參與並關懷台灣政治問題的動力所在。 於 www.scu.edu.tw -

#70.解嚴後的台灣 - 工商筆記本

2017年7月15日- 隨後一連串的改革開放政策,讓台灣,邁向民主自由。 ... 解嚴後,憲法保障人民的基本權利逐漸落實,開放黨禁、報禁、開放赴中國大陸探親等,而社會 . 於 notebz.com -

#71.台灣音樂史

解嚴 二十年後,呂金守他不再害怕了,但是卻也開始感嘆人已經老了,要搞怪也沒點子了。其實,當年台語流行歌被禁唱的故事,可是多到一牛車都說不完! 1960年代 ... 於 w3.tkgsh.tn.edu.tw -

#72.〈時評〉解嚴後台灣不是正常化國家| 台灣英文新聞 - Taiwan ...

台灣解嚴後 的民主化,成為民主國家,但相對中共在諸多層面的打壓,特別是國際舞台上,台灣無法被世界各國視為一個正常化的國家,這也是解嚴30年後,台灣更 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#73.玻璃之城 解嚴後的整肅範例、蕭曉玲 - 台灣人權促進會

若你是比較關心人權的朋友,比方台權會刊物的讀者,對於解嚴後的台灣人權狀況,大概知道寶島各地還是哀鳴四起,終生受迫害的樂生院民,蘇建和等死刑 ... 於 www.tahr.org.tw -

#74.由中華民國總統蔣經國宣布自1987年7月15日零時起解嚴為止

在此過程中,事實上,國人受到戒嚴措施的影響極其有限,甚至尚有部分國人不知台灣地區一直實施戒嚴。 確保國家安全採行必要規範國家安全法今起實施 聲明中強調,解嚴後中共 ... 於 m.facebook.com -

#75.【講座回顧】人民的聲音:從戒嚴到解嚴的台灣電台故事

1949年至1987年,台灣從戒嚴到解嚴,台灣人對於平等、自由、民主的想望 ... 透過廣播,台灣各地紛紛響應,事件迅速擴散至全台;第二則是解嚴後逐漸 ... 於 www.ccat.tw -

#76.研究資源- 博碩士論文

多元文化主義在台灣-以解嚴後政治發展與原住民族政策為例(The multiculturalism in Taiwan:Instance the political development and the policy of Aborigines after ... 於 www.tipp.org.tw -

#77.解嚴後的台灣勞工組織 - GESIS Search

解嚴後的台灣 勞工組織. Chang, Chin-fen. Publisher: SRDA - Survey Research Data Archive Taiwan. Study number: datasearch-httpwww-da-ra-deoaip--oaioai-da-ra- ... 於 search.gesis.org -

#78.解除戒嚴.開放組黨 - 台灣光華雜誌

在一片熱鬧紛沓的政治氣象中,最受矚目、影響最深遠的,首推解除戒嚴及開放組黨,被美國新聞界稱為「四十年來台灣最大的政治變革」。 台灣地區解嚴後,金門由於居於 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#79.【看電影懂台灣】從二二八到解嚴...這些電影重現二戰後的顫慄 ...

在這近40年的時間,台灣經歷許多重大事件及變化,這段歷史也成為許多電影的題材。 政局轉變:隱藏在歷史之下的故事. 二戰結束、日本投降,日軍撤退後 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#80.國立台灣美術館:【記憶的交織與重疊】後解嚴臺灣水墨

國立臺灣美術館即日展出「記憶的交織與重疊─後解嚴臺灣水墨」特展,今(22日)舉辦開幕式,由國美館陳昭榮副館長主持,策展人吳超然,參展藝術家李義弘、李重重、 ... 於 artemperor.tw -

#81.台灣解嚴30年馬英九憶當年蔣經國解除戒嚴| 大紀元

馬英九也談到當時負責草擬「充實中央民代機構方案」,他說,宣布解嚴沒多久,蔣經國問他政府遷台後,有沒有對外聲明代表全中國;他查了之後向蔣經國說沒有 ... 於 www.epochtimes.com -

#82.解嚴後的台灣

如此生活三十年,台灣亦在自由中為自己上了三十年的民主課。 台灣的「後解嚴」與中國的「後八九」因為政治的鬆緊而分道揚鑣。 文化部全國文化會議於2017年 ... 於 0504202223.ssv-aargau.ch -

#83.思想(7)解嚴以來:二十年目睹之台灣 - 博客來

書名:思想(7)解嚴以來:二十年目睹之台灣,語言:繁體中文 ... 金權政治與社會不平等廖元豪:法治尚稱及格、人權仍須努力:解嚴後的台灣憲政主義發展 於 www.books.com.tw -

#84.日經新聞:從白色恐怖解嚴30週年到台灣自由之路 - 民報

甚至,解嚴後的鄭南榕,還在1989年為了言論自由自焚身亡。當時鄭南榕擔任《自由時代》雜誌發行人,因為刊登「台灣共和國憲法」草案,支持獨立運動,成為 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#85.7/7~7/30 解嚴30年後台灣民主發展的下一站:左轉 - 台灣勞工 ...

在解嚴30週年之際,我們特舉辦「解嚴30年後台灣民主發的展下一站:左轉、民主與公平」系列活動,除回顧台灣歷史中這重要的事件,同時也為台灣下一階段的 ... 於 labor.ngo.tw -

#86.解嚴後時期 - 台灣流行音樂維基館

隔年五月天便被滾石簽下,成為新世代最喜愛的台灣流行音樂樂團,媒體稱為「樂團世代」的到來。除此之外,張惠妹以原住民身分受到矚目與肯定,在唱片業衰退之際,異軍突起。 於 www.tpmw.org.tw -

#87.解嚴後民眾社團參與的變遷: 時期與世代的效應與意涵

政治學. 者認為台灣的民主轉型是一個由上而下,由國家主導漸進改革的模式,. 並非像西方民主化發展過程中,以市民社會為基礎的由下往上發展的模. 式(Gilley 2008)。故, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#88.解嚴30年》那些年,他們正在做的那些事| 政治

解嚴後 ,諸多動員勘亂的法令必須修改鬆綁,才能國會全面改選,進入真正的民主 ... 隔年回台大法律系任教以來,幾乎與台灣民主化的歷程緊密結合。 於 newtalk.tw -

#89.金門縣政府全球資訊網-中央須正視金馬戒嚴史

今年適逢台灣解嚴30周年,作為台灣民主政治發展歷程值得紀念的日子,7月15日當天,蔡英文總統在臉書發表「向台灣人民致敬:寫在解嚴30週年」。 於 www.kinmen.gov.tw -

#90.後解嚴的台灣文學: (思想8) (Traditional Chinese Edition ...

Amazon.com: 後解嚴的台灣文學: (思想8) (Traditional Chinese Edition) eBook : 思想編輯委員會: Kindle Store. 於 www.amazon.com -

#91.檔案瑰寶-台灣邁向民主化的里程碑 告別戒嚴時期 - 國家發展 ...

您可曾想過台灣解嚴之前,如在公園裡、馬路邊,恣意發表個人意見的結局會是怎樣? ... 民國38年夏,國共和談破裂,同年5月19日,台灣省警備總司令部為「確保台灣之安定,俾能 ... 於 www.archives.gov.tw -

#92.解嚴後康寧祥:媒體開放與政治發展同步 - Tvbs新聞

解嚴 30年,台灣亞太發展基金會董事長康寧祥接受中央社專訪表示,中華民國與美國斷交後,大家很絕望、沮喪,他跟新聞工作者江春男說,這是給大家準備的好 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#93.解嚴後台灣的女性主義與性別政治:民主化與女性政治身份

解嚴後台灣 的女性主義與性別政治:民主化與女性政治身份. 分類:, 社會(政治)參與. 作者:, 周碧娥. 研究單位:, 國立清華大學社會學研究所. 於 gender.wrp.org.tw -

#94.臺灣省戒嚴令- 维基百科,自由的百科全书

戒嚴令的解除[编辑]. 臺灣地區解嚴令. 台湾解严令.jpg. 原標題, 總統令. 於 zh.wikipedia.org -

#95.台灣解嚴30年:平民生活的記憶- BBC News 中文

2017年7月14日 — 曾柏文回憶,解嚴後,書店裏陳列的雜誌越來越多,「二二八事件」、「白色恐怖」這些以前學校沒教、社會上未見討論的事,開始出現在公眾視野。他說這樣的「 ... 於 www.bbc.com -

#96.台湾解严24周年,真相还待追求 - DW

在解严24周年纪念追思仪式上,马英九总统表示,他要代表政府表达歉意, ... 解严后,台湾政府成立戒严时期不当叛乱暨匪谍审判桉件补偿基金会,董事长 ... 於 www.dw.com -

#97.歷史不能被遺忘:台灣解嚴已有27 年,但社會制度真的有完全 ...

1949 年5 月20 日國民黨因為政權受到中共的挑戰,因此頒布了台灣省全國戒嚴令。 · 1950 年生的陳文成,25 歲獲得獎學金赴美深造,待學有所成後,前往美國卡 ... 於 buzzorange.com -

#98.幫派、國族與男性氣概:解嚴後台灣電影中的幫派男性形象

廖瑩芝,幫派,男性氣概,台灣認同,台灣另一種電影,解嚴後台灣電影,Gangster,Masculinity,Taiwanese Identity,Taiwanese Alternative Cin,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉 ... 於 lawdata.com.tw