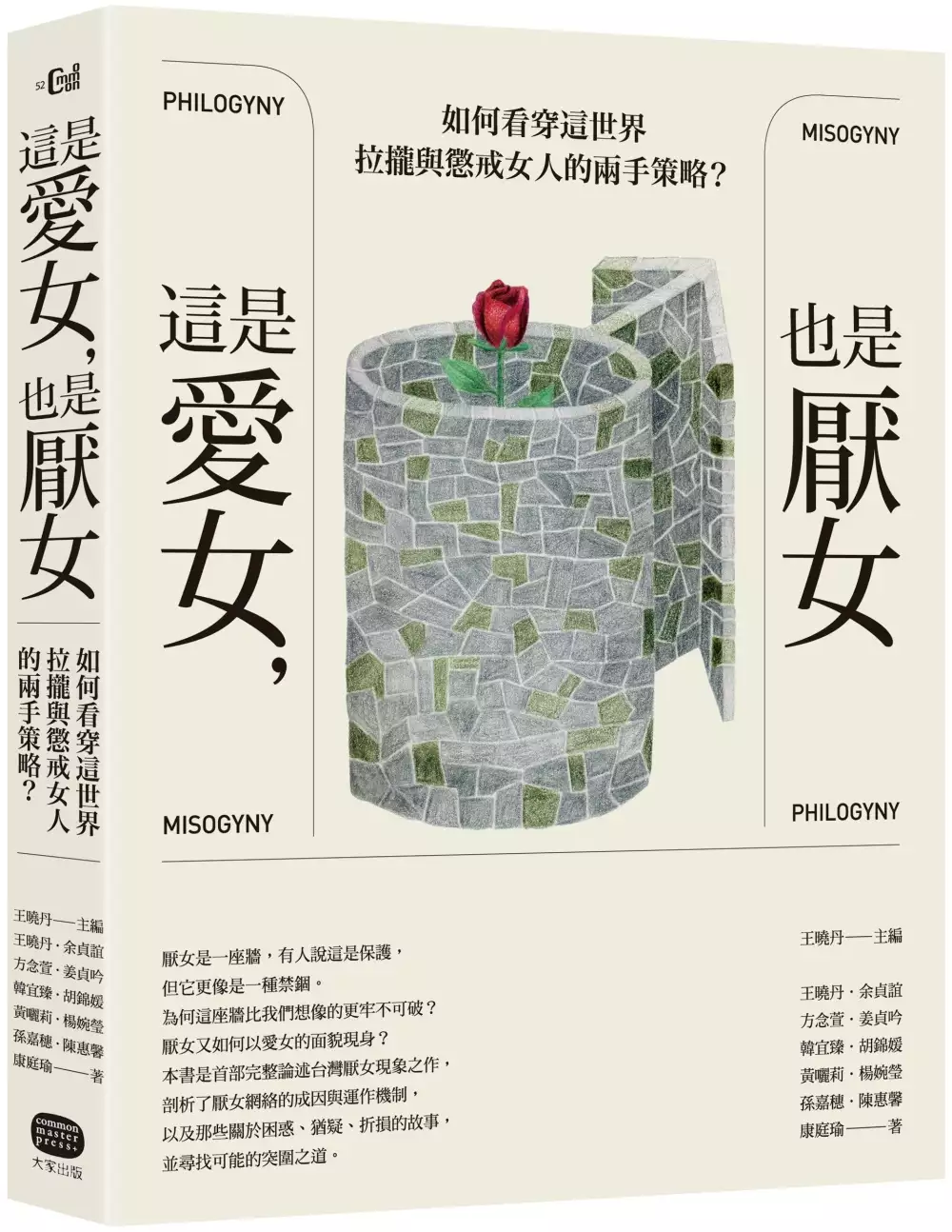

論文 換句 話說 PTT的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王曉丹,余貞誼,方念萱,姜貞吟,韓宜臻,胡錦媛,黃囇莉,楊婉瑩,孫嘉穗,陳惠馨,康庭瑜寫的 這是愛女,也是厭女:如何看穿這世界拉攏與懲戒女人的兩手策略? 和安德魯.基恩的 你在看誰的部落格?:一群打亂長尾、扼殺文化的業餘者都 可以從中找到所需的評價。

另外網站真理大學企業管理學系碩士論文指導教授:陳映羽博士Advisor也說明:Bhattacharya and Sen (2003)指出公司聲譽能有效的提升企. 業對消費者之吸引力。換句話說,當一間企業具備良好聲望時,消費者較. 容易對該企業產生認同。Tellefsen and ...

這兩本書分別來自大家出版 和早安財經所出版 。

國立政治大學 地政學系 林左裕所指導 黃瀞誼的 應用大數據分析商用不動產市場、股票市場情緒與收益之交叉關聯 (2020),提出論文 換句 話說 PTT關鍵因素是什麼,來自於網路聲量情緒、社群媒體、新聞媒體、商用不動產市場、向量自我迴歸。

而第二篇論文國立臺灣大學 語言學研究所 呂佳蓉所指導 張榕陞的 現在我們是親戚了:臺灣華語中親屬稱謂泛化現象的認知語言學研究 (2018),提出因為有 親屬稱謂、泛化、概念整合、構式、臺灣華語、認知語言學、觀點、禮貌、非禮貌的重點而找出了 論文 換句 話說 PTT的解答。

最後網站[問題] 這樣是否算論文抄襲- phd - PTT職涯區則補充:最近看到有許多博士論文發現, 許多先進都是將自己已發表的期刊論文統整為自己的博士論文, 換句話說,博士論文的每一章節就是自己已發表的期刊論文, 幾乎僅是重新 ...

這是愛女,也是厭女:如何看穿這世界拉攏與懲戒女人的兩手策略?

為了解決論文 換句 話說 PTT 的問題,作者王曉丹,余貞誼,方念萱,姜貞吟,韓宜臻,胡錦媛,黃囇莉,楊婉瑩,孫嘉穗,陳惠馨,康庭瑜 這樣論述:

厭女是一座牆,有人說這是保護,但它更是一種禁錮。 為何這座牆比我們想像的更牢不可破?厭女又如何以愛女的面貌現身? 厭女,是全球女性主義共同面臨的最新課題。本書是首部完整論述台灣厭女現象之作,剖析了厭女網絡的成因與運作機制,以及那些關於困惑、猶疑、折損的故事,並尋找可能的突圍之道。 為何時至今日,厭女仍然是問題?或許有人認為隨著女性地位的提高,厭女已經不再是問題,然而當代持續存在的厭女現象告訴我們:在女性主義已經具有影響力之後,反而引發厭女網絡的反撲與懲戒。厭女不僅依然存在,而且更為頑強。 新的情況,需要新的應對方式。在傳統父權體制透過流行文化不斷傳播、變形的同時,女性主義

也必須提出新的策略與論述。 厭女不是少數人個人的極端情緒,厭女也並不意味著占一半人口的男性憎恨女性。厭女比我們所看見的更幽微、更複雜,也比我們想像的更根深柢固,厭女的機制與邏輯滲透到人們的自我、關係與社會網絡,進入性、身體與情感連結之中,造就了厭女網絡。 厭女網絡採取兩手策略的操作方式,區分「好」女人與「壞」女人並分而治之,透過拉攏「好女人」、懲戒「壞女人」,使女性因為被懲戒而神傷,或因為被拉攏而得意;拉攏與懲戒更可能產生相互加乘的效果,進而鞏固厭女網絡。 本書的重要論點在於,厭女有另一個面向,那就是愛女,厭女經常以愛女的樣貌表現──「我是為妳好」、「我是因為太愛妳」、「我是

不能沒有妳」、「我是為了我們的未來努力」,這種不將對方視為主體的單向度的愛,其實就是──厭女。愛女,並非厭女的解方,互為主體的協商與成長,才是克服厭女的良藥。 本書分為上、中、下三篇,上篇「單一結構」解析厭女網絡中透過關係界定他人、控制他人、將他人視為客體的各種機制、邏輯與論述;中篇「兩難困境」書寫厭女網絡之中的個體處境,追問愛女/厭女的一體兩面,為何╱如何讓女性難以看穿、無法站出?下篇「多元協商」則論述多層次、多面向、嘗試突破厭女網絡的突圍行動。 厭女,正從現實與網路、小說文本與社會事件無孔不入地襲捲而來。全書分析的厭女案例包括:父權家庭中的女性角色、反同運動、性暴力受害者、女性

從政者、族群與性別,PTT母豬教、性私密影像與報復式色情、解放乳頭自拍,以及《水滸傳》、林奕含與《房思琪的初戀樂園》、八里雙屍案與《黑水》。 理解與拆解厭女現象,正是告別厭女的第一步! ■ 本書重要焦點如下: ──父權家庭如何懲戒「不合格」的妻子、「失職」的母親、「不孝」的女兒、不進入家庭的女性、以及多元性別的女性?反同運動如何忌性、恐同、厭女? ──女性政治人物為何面臨在性別角色和政治角色間進退失據的困境?中性化是不是一個好的策略?在性別與族群的愛厭交織中,媒體如何展現能動性,促發性別平權? ──「母豬教」和「報復式色情」如何將女性客體化、工具化?「解放乳頭」的倡

議,要將乳房去情慾化或是再情慾化? ──《水滸傳》為何是一個厭女文本?林奕含與《房思琪的初戀樂園》指出了哪些權勢性交受害者的困境,以及受害者自我的複雜與兩難?八里雙屍案的報導與判決書顯露了什麼樣的厭女情結?與《黒水》又該如何對讀? ──新時代需要什麼樣的情感教育?如何以「主體愛」補充「匯流愛」? 名人推薦 成令方╱高雄醫學大學性別研究所教授 官曉薇╱台北大學法律學系副教授 陳宜倩╱世新大學性別研究所教授 畢恆達╱台灣大學建築與城鄉研究所教授 游美惠╱高雄師範大學性別教育研究所教授 楊芳枝╱成功大學台灣文學系教授 ——齊力推薦

應用大數據分析商用不動產市場、股票市場情緒與收益之交叉關聯

為了解決論文 換句 話說 PTT 的問題,作者黃瀞誼 這樣論述:

本研究以網路討論熱度作為市場需求的參考,主要探討商用不動產市場、股票市場之網路聲量情緒對各市場收益之影響,以向量自我迴歸模型(VAR)分析市場情緒與價格之動態關聯。另考慮到商用不動產市場與股票市場情緒變數蒐集之原始聲量來源眾多,蒐集網站如Facebook、Instagram、PTT、Mobile 01、Dcard、ETtoday、Linetoday…等,惟各網站之屬性不同,像是Facebook、Instagram、PTT、Mobile 01與Dcard多半是自發性討論或針對特定議題進行回覆與留言,為較開放且隨機之言論;ETtoday與Linetoday則是電子新聞報導,其中可能夾雜廣告、宣傳

或教育之性質,故本研究將網路聲量進行分類,將來源細分為多半是自發性發言之「網路社群」與具有宣傳、廣告性質之「新聞媒體」等二來源集,分別建構情緒指標,嘗試以兩種不同性質的聲量屬性角度探討商用不動產市場與股票市場情緒與價格之關聯性。實證結果發現,前兩個月至前四個月的商用不動產市場「網路社群」聲量情緒將正向影響當期的商用不動產市場收益;而前兩個月與前三個月的商用不動產市場「新聞媒體」聲量情緒負向影響當期的商用不動產市場收益,顯示網路社群與新聞媒體之討論內容與熱度確實對於商用不動產市場具解釋效果。此外,本研究亦發現前兩個月的股票產市場「新聞媒體」聲量情緒將正向影響當期的商用不動產市場收益,換句話說,股

票市場之聲量情緒可以用於預測未來商用不動產市場之發展趨勢,證實股票市場與商用不動產市場間存在情緒外溢效應。透過網路社群或新聞媒體之討論情緒不僅可補足過去單靠總體經濟變數所無法解釋之市場意向,亦提供商用不動產市場一新穎的預測指標。本研究之實證結果可提供政府、投資者或不動產相關從業人員在觀察市場、進行投資決策或政策制定之參考依據。

你在看誰的部落格?:一群打亂長尾、扼殺文化的業餘者

為了解決論文 換句 話說 PTT 的問題,作者安德魯.基恩 這樣論述:

無窮的部落格多到讓人目不暇給,不覺間逐漸侵蝕了我們的判斷能力;網路上的「剪貼文化」讓我們分不清何者為真、為假,何者為事實、何者為想像……… 製作部落格現在成了一股狂熱,每天、每個小時、每一分鐘、每一秒鐘都有新的部落格出現。而且這個數字每六個月就會翻倍。在你閱讀這一段文章的時間內,就已經有十個新的部落格發表了。 如果維持這個速度,到了二○一○年,就會有超過五億個部落格,共同腐化且混淆各種事物的公眾意見,從政治到商業、藝術、文化。無窮的部落格多到讓人目不暇給,不覺間已經逐漸侵蝕了我們的判斷能力,讓我們分不清何者為真、何者為假,何者為事實、何者為想像。在Web 2.0的世界中,我們的世界觀、

我們寶貴的文化,正遭遇到大批湧來的「業餘者教派」(The Cult of the Amateurs)所攻擊!網路上的「剪貼文化」,竊取了學者、藝術家、編輯、製片者辛勤創作的果實。 任何人只要有意見,不管有多麼愚昧無知,都可以貼到部落格或YouTube上,或是去改寫維基百科上的條目。匿名部落客和影片拍攝人,如今可以改變大眾論辯並操弄公眾意見,不受專業標準或編輯過濾機制所約束,真相成了一種可以買賣、包裝、編造的商品。 作者簡介 安德魯.基恩(Andrew Keen) 一位矽谷企業家,曾在《旗幟周刊》(Weekly Standard)、《快速企業》雜誌(Fast Company)、《舊金山紀事報

》(San Francisco Chronicle)、《富比士》雜誌(Forbes)、ZDNet網站等發表有關文化、媒體、科技之文章。創辦Audiocafe.com網站並擔任董事長兼執行長期間,《君子》(Esquire)雜誌、《產業標準》(Industry Standard),以及許多其他報刊均曾特寫報導。現主持播客網站AfterTV,並常出現在廣播和電視節目中。現居加州柏克萊。本書原著網站www.TheCultoftheAmateur.com 導讀 《誰製造了你的世界觀》 Splog(垃圾部落格)、Flog(冒牌部落格)、UGC(user-generated corruption,使用

者製造的腐化);這是你將會在本書中讀到的三個名詞,而它們祇不過揭露出複雜黑暗的網路世界之一小部份面貌罷了。 打從現在被稱為 Web 1.0 的網路早期發展時代,作為一個充滿熱望與理想的觀察者、我參與了這場風起雲湧的革命;和幾位志同道合的朋友以網路的佈道者自許,不斷發表著對於網路產業與網路文化的評介文字。一方面,讚嘆於這個美麗新世界的活力、遼闊與多樣;另一方面,也無情批判部份藉由媒體大肆炒作、似是而非的網路商業發展觀念或模式。 因為太愛網路,所以不希望人們對它抱持過度樂觀的錯誤期許,及至希望破滅之後,反過頭來詆毀、否定、嘲諷它;這,正是我當時的心情。 正如作者自述,「這本書不是一般的

評論,而是一個叛教者的作品。」誠然,如果是一個自始至終就對網路發展抱持排斥與疏離態度的保守主義者(或我私下稱為「被地球重力束縛的人類靈魂」)所作的批判,則或許只值一笑,但是從一個曾經信仰過網路的先行者口中說出來,我們便有虛心聆聽的必要。 「兩個二十來歲的年輕人憑一個開張十八個月還沒賺錢的網站(Youtube),就賣到十六億五千萬美元,兩人各分到價值三億美元的股票,這種不理性的估價和一夕暴富的億萬富翁,已經影響了其他美國人,紛紛感染了這種不理性的態度和信仰。」 “非理性繁榮”,並非Web 2.0的特有產物;至少我親眼見證了20世紀末最大的一場火力展示,當時是由網景、雅虎、eBay、亞馬遜

等Web 1.0時代的先驅者所發起。台灣的網民、股民們,看到太平洋對岸升起超大型煙火,在困惑中,才慌忙試圖理解發生了什麼事。那波煙火打響了網路經濟時代的先聲:唯有吸引更多人的注意與實際參與,這個經濟體才能夠被運作的更大、更順暢,這是我深入理解後建立的認知。 不可否認,有許多極具創意與實用性的新事物在網路快速發展的過程中出現,充實了我們原本貧乏枯燥的人生;卻也不可不防,我們對於網路世界(甚至現實生活)的觀點,也受到這些日新月異的 New New Thing 嚴重影響或潛移默化。 舉個例子來說,作者在第三章提到「有時是一則廣告式報導,卻弄得像是Myspace或Facebook這類交友網站上的個

人網頁。有時是一則Youtube上很紅的影片,結果是一家刻意想引導消費者意見的企業所製作。」 類似的現象,事實上在台灣的「部落圈」也曾引起熱烈的討論:越來越多廠商邀請部落客(blogger)試用商品、試讀新書,主要就是希望藉由他們在部落格上的影響力,增加產品的知名度、可信度,或者作為產品上市前的市場調查。據我所知,一些知名部落客目前多半採取謹慎的態度,在寫文章時註明該產品是由客戶所提供、或者從中獲取多少利益,以昭公信。 但,這樣的遊戲規則,並非從一開始就建立;部落客、以及部落格的讀者雙方,或許還包括廠商,都必須從實際的經驗中學習、成長;歷經被批評與修正的過程,才建立起一種大家可以接受的

互信基礎。 至於扭曲報導,那更不是Web 2.0時代才有的現象:早在e-mail的時代,我們便時常發現某些人看到網路上的文章或圖片後,將標題按照自己的意見更改、又廣為轉寄出去;台灣某大媒體網站還針對此特別開闢「網路追追追」專題,專門破解這些網路謠言的真相;有些以訛傳訛的程度,簡直令人啼笑皆非! 這些經由作者所稱的「業餘者教派」基於有心或者無意的二手、三手或無數手傳播,在網路上大量散佈與流竄的訊息,勢不可擋;就連時常被作為 Web 2.0「集體智慧」、「共同協作」象徵的維基百科(wikipedia),也難免充斥著諸多謬誤的字句與偏見。在台灣,更有所謂的「鄉民」文化,儘管未必與本書中所舉的

例子完全契合,卻也同樣反映了一種強大的業餘者力量。 理解業餘者,甚至向業餘者學習,可能是Web 2.0時代最重要的課題。 當然,本書中提到的部份案例,好比說用Youtube上面某段影片被觀看過的次數,來引證有多少人遭到誤導,這是不夠準確的,因為可能其中有許多人看過之後嗤之以鼻或一笑置之。但,我們不妨將作者這樣的觀點,看作苦口婆心;如果你是網站經營者,必須瞭解這種生態所可能衍生的法律問題;如果你單純是個網路使用者,更需要學習如何在險惡的網路叢林中保護自己。 話說回來,從來也沒有一個時代像現在一般,在短短的數年間,許多新的理論被建立、被廣為流傳;然後被質疑、被摧毀,又從中生出新的趨勢與

理論來。Web 2.0製造了更多資訊垃圾,但也多虧了網路的民主,我們才能發現這些虛偽背後的真相,所以,我還是抱持著審慎樂觀的態度。 「或許保羅.賽門說得沒錯。我們會走向 Web 2.0。 不管喜不喜歡。」 工頭堅 kenworker 台灣數位文化協會理事,資深部落客。1.0時代的網路趨勢觀察者,2.0時代的旅遊平台思考人;目前任職於旅行社,擔任行銷企劃以及國際領隊。創辦《部落客旅行團》,首先將部落格行銷觀念帶入旅遊產業。 ﹝註﹞「鄉民」一詞在網路上源起於台灣大學PTT BBS中「網友」之俗稱,特別是指批踢踢黑特(Hate)看板之網友。後來此稱呼亦被網友使用至其他BBS及網路論壇中。因取

其「愛湊熱鬧」的意味,常被網友用以自嘲。同時,「鄉民」一詞也可帶有貶意,用以指稱一些不懂得判斷事情是非、只跟著群眾起鬨的網友。﹝以上註解乃引用自《維基百科》的條目,倘若有誤,也是「業餘者」之責,可不是我說的﹞ ●引言 我差點以為,一九九九年又重演了。 矽谷景氣回溫,瘋狂的烏托邦理想家又再度四處奔忙。最近在舊金山的一個聚會中,我就碰到了一個這樣的人。 我們各拿著一杯散發著果香的加州夏多內白葡萄酒,交換彼此的近況。他告訴我,他最近在忙一套新軟體,可供人在網際網路上發表音樂、文字、影片。 「就是MySpace加YouTube加維基百科(Wikipedia)加Google,」他

說。「超猛的。」 而我則告訴他,我正在寫一本書,關於數位革命對我們的文化、經濟、價值觀,所產生的破壞效果。 「就是無知加自我中心加沒品味加烏合之眾當道,」我說,忍不住露出微笑。「超猛的。」 他不自然地回了我一個微笑。「那就是赫胥黎加數位時代了,」他說。「你在重寫二十一世紀的赫胥黎。」他舉起葡萄酒杯向我致敬。「敬《美麗新世界二‧○》!」 我們碰了杯,但我知道,我們該敬的是另一個人。啟發我寫這本書的源頭,不是那個寫《美麗新世界》的作家奧得斯‧赫胥黎(Aldous Huxley),而是他的祖父T‧H‧赫胥黎,他是十九世紀的演化生物學家,創出了「無限猴子定律」。赫胥黎的這個定律是,如果你拿無限

多台打字機,給無限多隻的猴子,最後總會有隻猴子,能打出一篇大師傑作──一部莎士比亞的劇作,一則柏拉圖的哲學對話錄,或者一篇亞當‧史密斯(Adam Smith)的經濟學論文。【原文註1】 在網際網路之前的時代,T‧H‧赫胥黎這個「無限多猴子擁有無限多技術」的情節,比較像是個數學玩笑,而非想像中的反面烏托邦世界。但一度看來是玩笑的情節,現在似乎成了先知︰今天,讀者和作者、創作者和消費者、專家和業餘人士的傳統界限,已經愈發模糊;造成的結果,就是文化平庸化。 今天的科技,連結了猴子和打字機。只不過,在我們的Web 2.0世界,打字機不是打字機,而是上網的個人電腦;猴子也不是猴子,而是網路使用者。而

這幾百萬、幾千萬精力旺盛的猴子──許多人在創造藝術方面的才華,並不比同為靈長類的其他動物要來得高強──正在創造出一片無盡的「平庸數位森林」。因為,今天的業餘猴子們,可以使用他們上網的電腦,發表各式各樣作品,從愚昧的政治評論,到不登大雅之堂的家庭錄影帶、外行得離譜的音樂,以及根本讀不下去的詩作、評論、散文、小說。 其中最典型的,就是如今充斥網路、無所不在的網路日誌──部落格。製作部落格現在成了一股狂熱,每天、每個小時、每一分鐘、每一秒鐘都有新的部落格出現。我們像猴子般,大剌剌地把自己的私人生活、性生活、夢想中的生活、缺乏內容的生活、「第二人生」的虛擬生活,全都貼上了部落格。就在我寫這段文字的當

兒,網路上已經有五千三百萬個部落格,每六個月,這個數字就會翻一倍。在你閱讀這一段文字的時間內,可能就有十個新的部落格發表了。 如果維持這個速度,到了二○一○年,就會有超過五億個部落格,共同腐化且混淆各種事物的公眾意見,從政治到商業、藝術、文化。無窮的部落格多到讓人目不暇給,不覺間已經逐漸侵蝕了我們的判斷能力,讓我們分不清何者為真、何者為假,何者為事實、何者為想像。今天,孩子們已經無法分辨由客觀專業新聞從業者所報導的可信新聞、和他們在joeshmoe.blogspot.com所閱讀到的東西有什麼不同。對於這些Y世代的烏托邦理想家來說,每篇貼文都只是另一個人所敘述的真相;每個虛構故事都只是另一個

人所描寫的事實。 然後還有維基百科,這個線上百科全書,讓任何大拇指正常、且受過小學五年級教育的人,都可以針對任何事主題發表任何內容,從A開頭的「直流/交流電(AC/DC)」到Ζ開頭的「祆教」(Zoroastrianism),無所不包。自從維基百科誕生以來,超過一萬五千名撰文者,已經以超過一百種不同語言、創造出近三百萬則條目──全都沒有經過編輯與查證。維基百科每天有幾十萬訪客,已經成為資訊與即時事件類網站中點閱量第三大的;儘管維基百科沒有記者、沒有編輯群、沒有新聞蒐集的經驗,卻是比CNN或BBC網站還要受到信賴的新聞來源。這是盲人騎瞎馬──無限多的猴子為無限多的讀者提供無限多的資訊,永遠在錯誤

資訊與愚昧無知兩者間不斷循環。 在維基百科,只要懂得操作步驟,人人都可以憑自己的喜好重寫條目──很多人就常常就這麼做。舉個例子,《富比世》(Forbes)雜誌曾經報導,維基百科的條目被一些匿名的麥當勞和沃爾瑪員工暗中利用,成為散播不實企業宣傳的媒介。在「麥當勞」的條目,有個連到艾瑞克.西洛瑟(Eric Schlosser)作品《速食共和國》(Fast Food Nation)的網頁連結,就「剛好」不見了;而在「沃爾瑪百貨」的條目中,有個人刪掉了一行內容,是有關該公司員工薪資比競爭對手低二○%的。【原文註2】 這個現象,並不僅限於文字。T‧H‧赫胥黎的十九世紀打字機,除了演化出電腦,還演化出

攝影機,把網際網路變成一個收藏了使用者自製影片的龐大圖書館。在本書寫作之時,YouTube這個業餘者影片入口網站,成了全世界成長最快速的網站【原文註3】,每天吸引六萬五千則新影片加入,且號稱每天有六千萬則影片被點閱觀看;於是一年總計有超過兩千五百萬則新影片加入【原文註4】,且影片被點擊觀看約二五○億次。二○○六年秋天,這個一夕之間暴紅的網站,被Google以超過十五億美元買下。 YouTube的網頁內容,在空洞愚蠢和荒謬可笑的程度上,甚至連部落格也要相形失色。對於這些拍攝影片的猴子來說,好像沒有什麼事物會太平凡或太自戀。這個網站是個業餘影片的展覽館,展示著一個個可憐的傻瓜跳舞、唱歌、吃東西、

洗滌、購物、開車、打掃、睡覺,或只不過是瞪著自家螢幕而已。二○○六年八月,一段影片〈復活節兔子恨你〉大受歡迎,裡頭是一名穿著兔子裝的男子在街上騷擾並攻擊路人;根據《富比世》雜誌的報導,這段影片在兩個星期內被觀看了超過三百萬次。其他幾個最受歡迎的主題,包括一個年輕女子觀看另一個YouTube使用者,而這個使用者又在觀看另一個使用者──一個虛擬的鏡廳,最後通到一個女人在電視前面做花生醬加果醬三明治;一名馬來西亞舞孃穿著超短裙,隨著瑞奇‧馬汀和小甜甜布蘭妮的歌聲勁舞;一隻狗追逐自己的尾巴;一名英格蘭女子教觀眾如何吃一片巧克力柑橘醬酥餅;另外還有一段非常適合加入YouTube圖書館的影片,是一段絨毛玩

偶猴子跳舞的影片。 每天,有數百萬人樂意去看這類無聊影片,這個事實固然令人憂心,但更令人不安的是,某些網站正在把我們變成猴子,而我們還根本不曉得。只要在Google的搜尋引擎裡鍵入字句,我們就的確能創造出某種所謂「群體智慧」,由所有Google使用者共同累積而成。Google搜尋引擎的邏輯,亦即專業技術人員所說的演算法,會反映出大眾的「智慧」。換句話說,愈多人點擊某項搜尋結果的連結,這個連結就愈可能在往後的搜尋中出現。這個搜尋引擎是我們每天九千萬次查詢Google所集合而成的;也就是說,它只會把我們已經知道的事情告訴我們。 同樣的這種大眾「智慧」,也出現在無編輯的新聞整合網站,例如Digg

和Reddit。這些網站上的標題順序,反映了其他使用者看過什麼新聞,而非反映新聞編輯的專家判斷。就在我寫作的此時,以色列和真主黨正在黎巴嫩展開一場殘酷的戰爭。但Reddit使用者卻不會曉得這個新聞,因為在這個網站最「熱門」的前二十則報導中,沒有一則是有關以色列、黎巴嫩,或真主黨的。在這個網站上,會員會看到的,是有關一個平胸的英國女演員、大象的走路習慣、一段仿照新型麥金塔電腦廣告的惡搞影片,以及日本的地下道。Reddit成了一面鏡子,反映了我們最尋常而瑣碎的興趣。這個網站嘲弄傳統新聞媒體,把當下的事件轉為幼稚的兒戲。 根據《紐約時報》(New York Times)報導,五○%部落格的唯一目的

,就是報導並分享他們個人生活中的經驗。YouTube的宣傳標語是「播出自己」(”Broadcast Yourself”)。而的確,我們是在秀出自己,懷著神話中納瑟西斯那種無恥的自戀。傳統主流媒體被個人化的媒體取而代之,而網際網路就變成了一面照出我們自己的鏡子。我們不是用網路來尋找新聞、資訊、文化,而是用來製造出新聞、資訊,和文化。 這種渴望別人關注自己的無窮欲望,正推動著新網路經濟中最熱門的一部份──MySpace、Facebook、Bebo這類交友網站。這些網站是「播出自己」教派的神殿,成為我們個人欲望與身分認同的一頁白紙,等著我們動手書寫。網站上總宣稱,要讓你跟其他人進行「網路社交」;但

其實它們存在的目的,只是讓我們可以幫自己打廣告:從我們最喜歡的書和電影,到夏天出門度假拍的照片,還有種種「證明」,或是讚美我們頗為迷人的特質,或是簡述我們最近一次醉酒狂歡的事蹟。而由於這些自我宣傳的網頁愈來愈沒品味,於是毫不意外地,也就引來匿名的性攻擊者和孿童癖了。 但面臨危機的,不光是我們的文化標準和道德價值觀而已。最嚴重的是,一路協助培育並創造出我們的新聞、音樂、文學、電視節目,以及電影的這些傳統機構,也正遭受到攻擊。在我們所居住的這個世界,報紙和新聞雜誌原是最受信賴的資訊來源之一,現在卻不斷衰退,因為免費部落格以及「克瑞格名單」(Craigslist)這類免費提供分類廣告的網站激增,使

得刊登在傳統報刊的付費廣告減少。 二○○六年第一季,所有主流報社的獲利都暴跌。紐約時報公司下降了六九%,《芝加哥論壇報》所屬的論壇公司(Tribune Company)降了二八%,而全國最大的媒體公司、旗下擁有《美國今日》、《國家詢問報》等媒體的甘尼特公司(Gannett Company)則掉了十一個百分點。報紙的發行量也下降了。很諷刺的是,報導矽谷的報紙之一《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle),光是在二○○五年,讀者群就下降了高達一六%。【原文註5】而在二○○七年,時代公司解雇了將近三百人,主要是《時代》(Time)、《時人》(People)、《運動畫刊》(S

ports Illustrated)等雜誌的編輯人員。 我們這些還在閱讀報紙和雜誌的人知道,大家購買的音樂也變少了。因為檔案分享技術導致數位侵權猖獗,從二○○○年到二○○六年,唱片銷售量下降了超過二十個百分點。【原文註6】 在YouTube崛起的同時,好萊塢則碰上了自身的財務困境。國內票房成績現在佔好萊塢的總收益不到二○%,而且由於DVD銷售額下降、全球盜版猖獗,電影業正拼命在尋找一個新的商業模式,希望能在網際網路上發行電影,以此獲利。根據《紐約客》雜誌影評人大衛‧丹比(David Denby)的說法,好萊塢很多片廠的高層主管,現在對於收益下滑非常恐慌。而隨之的冷酷後果,就是縮減成本。比方

迪士尼公司在二○○六年就宣佈裁員六五○人,同時每年製作的動畫電影數量減少將近五○%。【原文註7】 傳統媒體正面臨滅絕的危機。但若是如此,取而代之的會是什麼?顯然地,將會是矽谷熱門的新搜尋引擎、交友網站,以及影片入口網站。每個出現在MySpace上的新網頁、每一則部落格上的新貼文、YouTube上的每一則新影片,都意味著主流媒體可能喪失的廣告收益。因此,媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)在二○○五年七月做了個精明的(也可能是鹵莽的)決定,以五億八千萬美元買下了MySpace。於是,不但YouTube以十六億五千萬美元售出,連模仿YouTube的翻版網站MySpace也有鉅額的創投基金

挹注。而且Google的成長似乎勢不可擋,在二○○六年第二季,其收益激增到將近二十五億美元。 你可能會問,當無知愚昧加上自我中心加上壞品味加上烏合之眾當道,會發生什麼事? 答案是:猴子統治世界!向今天的專家和文化守門人──我們的記者、新聞主播、編輯、音樂公司、好萊塢片廠──說再見吧。在今天的業餘者教派中【原文註8】,是由猴子運作這場大秀。他們有無限多的打字機,正在以網頁譜寫未來。但,我們可能不會喜歡其中的內容。

現在我們是親戚了:臺灣華語中親屬稱謂泛化現象的認知語言學研究

為了解決論文 換句 話說 PTT 的問題,作者張榕陞 這樣論述:

本研究旨在從認知語言學出發,探討臺灣華語的親屬稱謂泛化現象及其表現。漢語親屬系統以其相對複雜性而聞名於世,而漢語親屬系統的親屬稱謂有時可以被用於稱呼沒有親屬關係的人身上,例如稱呼年長的男性非親屬「爺爺」,或沒有親屬關係的女性為「姊姊」,這種現象被稱為「親屬稱謂的泛化」。漢語親屬稱謂用語依地區不同而有所差異,因此研究中國親屬稱謂泛化的研究並不能完全適用於臺灣,而多數的相關研究多集中在親屬稱謂泛化的方言差異、分類、用法、功能以及形式等,不甚注重認知的研究角度。即使有部分偏向認知面的研究,對於發話者的心理運作層面,也未能多做著墨。因此,本研究期望從認知語言學的角度,闡釋臺灣華語中的親屬稱謂泛化現象

,以及其運作表現。換句話說,本論文是以新的觀點探討存在已久的現象。文中我們提出三個問題:首先,是否所有親屬稱謂都能被泛化?如果不是,哪一些稱謂才是可以被泛化的?其次,在被泛化的親屬稱謂中,單音節親屬稱謂跟雙音節親屬稱謂彼此的相似、相異點為何?最後,在母語者的認知中,親屬稱謂的泛化跟泛化稱謂的不同結合形式,是如何運作的?為了解答這些問題,我們以「教育部重編國語辭典修訂本」附錄中的親屬稱謂、林美容 (1982) 提到的核心的親屬稱謂詞素、四個臺灣華語母語者熟知的臺灣閩南語親屬稱謂 (阿公、阿媽、阿伯、阿姨,參採「教育部臺灣閩南語常用辭詞典」所收錄內容),以及這些稱謂的變體與其他較為常見的稱謂用法,

做為關鍵字,在「中央研究院漢語平衡語料庫」和「PTT語料庫」搜尋,比對出屬於泛化親屬稱謂的用法。並進一步將這些擷取出的語料,依照形式及語意分為五類:無變化型、程度詞前缀型、前加姓名型、轉喻主題型、隱喻/慣用詞型;每類之下,再依親屬稱謂的音節分為雙音節類和單音節類。在之後的語料分析中,我們主要運用概念整合理論 (Fauconnier and Turner 2002) 和構式語法 (Goldberg 1995, 2006) 作為理論的基礎,並納入有關語言觀點(Sweetser 2012)、隱喻及轉喻 (Lakoff and Johnson 2003)、禮貌理論 (Brown and Levinso

n 1987)、不禮貌行為 (Culpeper 2011) 等理論進行討論。透過分析,本研究提出「Head-Generalized kinship term」的構式。在雙音節親屬稱謂中,長輩的親屬稱謂泛化數量最多,其中又以「阿姨」數量最大。在單音節親屬稱謂中,以平輩的親屬稱謂泛化數量最多:單從稱謂來看「妹」是數量最多的,不過若是把「兄」、「哥」這兩個指涉同一親屬的稱謂泛化數量加總,他們就會是平輩稱謂中,泛化情況最多的。「阿姨」會成為泛化數量多的稱謂有可能因為她是小孩互動最多的親屬,因此這個稱謂容易被泛化。另外我們觀察到,「兄」跟「哥」其實在泛化表現上互有表現,甚至可以說他們處於「相互競爭」的階

段,難以判斷哪一個稱謂在被泛化時更為強勢。此外,就泛化的親屬稱謂用來稱呼說話者自己的情形,我們觀察到以下趨勢:1. 這種用法可以 (適度) 縮短對話人之間的距離;2. 發話者的意向是決定採用年長或年幼親屬稱謂的關鍵;3. 「兄」很少被用於自稱,可能是因為這個稱謂主要用於文字表達,而在口語上少見;4. 有部分發話者為了更尊敬聽者,會自稱為「魯蛇弟」或「魯蛇妹」。再者,有一些長期以來已經固著的「Head-Generalized kinship term」構式,如「警察-泛化親屬稱謂」、「護士-泛化親屬稱謂」、「記者-泛化親屬稱謂」、「司機-泛化親屬稱謂」,在語序上後面都是接著雙音節的泛化親屬稱謂;

而「Head-Generalized kinship term」構式的主題如果是「學生」、「學」、「師」的話,緊接其後的泛化稱謂,都是核心家庭的親屬稱謂。最後,本研究也藉由觀察語料中的兩個個案,探討「Head-Generalized kinship term」構式從單一指涉到任意指涉的語意變化。總結來說,親屬稱謂的泛化主要是透過概念整合的機制進行,過程中涉及的關鍵因素涉及觀點的切換、顯影 (或側重)、隱喻、轉喻、禮貌與非禮貌的表達,反諷的態度也會有影響。「Head-Generalized kinship term」的組合扮演構式的角色:泛化的單音節親屬稱謂由於結構上容易組合,能產性高於雙音節親

屬稱謂,這點在轉喻主題型的泛化親屬稱謂組合中,特別明顯。此外,只要在合適的情境下,「Head-Generalized kinship term」構式具有高度能產性,新的親屬稱謂泛化用法可以源源不絕。

想知道論文 換句 話說 PTT更多一定要看下面主題

論文 換句 話說 PTT的網路口碑排行榜

-

-

#2.[問卦] 是不是論文有文獻回顧也可以定義為抄襲 - PTT評價

是這樣啦論文基本上都會有文獻回顧才會引申到後續的研究可是文獻回顧就是一直抓各路研討會論文期刊的文章就算有來源這樣是不是也可以被定義抄襲有卦否 ... 於 ptt.reviews -

#3.真理大學企業管理學系碩士論文指導教授:陳映羽博士Advisor

Bhattacharya and Sen (2003)指出公司聲譽能有效的提升企. 業對消費者之吸引力。換句話說,當一間企業具備良好聲望時,消費者較. 容易對該企業產生認同。Tellefsen and ... 於 auir.au.edu.tw -

#4.[問題] 這樣是否算論文抄襲- phd - PTT職涯區

最近看到有許多博士論文發現, 許多先進都是將自己已發表的期刊論文統整為自己的博士論文, 換句話說,博士論文的每一章節就是自己已發表的期刊論文, 幾乎僅是重新 ... 於 pttcareer.com -

#5.代寫論文ptt :: 全台大學開課課程資訊網

?--.--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自 ...,2020年9月28日—請問大家台灣真的有人是碩士論文找人代寫的嗎找人代寫的話那不就是把柄...的你的學位不就會被撤銷大家怎麼看 ... 於 university.imobile01.com -

#6.去向你最佩服的人學習 - 統合分析工作坊

我想換句話說或考量到現實,折衷地說:「去向你最佩服的人學習。」 對於校長,就有這種感覺。校長的個人口才魅力(就是PTT 有才鄉民活生生出現在 ... 於 meta-analysis.innovarad.tw -

#7.【新人發聲】新人發聲/林祐聖 - 台灣社會學會

換句話說 ,相同的客觀因素會因為行動者彰顯不同的社會關係,而對於行動者 ... 我在我的研究論文中指出,朋友關係意味著平等與互惠的互動規範,因此, ... 於 www.tsatw.org.tw -

#8.如何撰寫論文英文摘要How to write a thesis abstract

年來發現許多已經上架多年的論文內容存在著不少瑕疵,尤其是英文摘要部分的缪誤 ... 一、摘要通常是以“過去式”的語氣來陳述,因為整個研究已經完成,換句話說,論文. 於 ir.nptu.edu.tw -

#9.東哥遊艇評價

非營利組織網,東哥遊艇ptt,東哥遊艇官網,東哥遊艇好嗎,東哥遊艇評價,東哥 ... 经验值不是一句空洞的词语,经验值是在不断纠错前提下的积累,换句话说, ... 於 si.kiveme.co.uk -

#10.余正煌遭揭「被抄襲」林智堅論文媒體人曝「聽命於陳明通」

新竹市長林智堅被控在中華大學科管所,以及台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲, ... 換句話說,調查局是聽命於國安局指揮的,陳明通又是現任的國安局長, ... 於 www.storm.mg -

#11.研究論文改寫技巧(Paraphrasing)-APA, AMA格式- Wordvice

改寫原文. 更換句子主被動語態時(主被動互換),你可以改變你改寫時使用的一般結構並替換進你自己 ... 於 blog.wordvice.com.tw -

#12.學術引用格式V.S. 搜尋參考文獻 - 國立臺灣大學圖書館

撰寫論文. 投稿期刊. 會議發表. 學術研究與發表. • 圖書館目錄. • 資料庫. • EndNote. • RefWorks. • Mendeley ... 「換句話說」,將他人研究成果或推論的重點,. 於 www.lib.ntu.edu.tw -

#13.論文撰寫之基本架構及經驗分享 - CABLE

格式不定,但在「碩士論文撰寫方法」這本書中有建議「感. 謝人」之排放次序依序為—指導教授、 ... 分析時一個很好的note,要注意避免與研究問題成為「換句. 話說」! 於 cable.nhri.edu.tw -

#14.【宣導事項】學位論文相關的著作權問題 - 學術倫理中心

所以,碩、博士論文應該只能是學生之著作;若碩、博士論文是教授與學生的共同著作,便不應該通過碩、博士學位考試委員會之考試;換句話說,唯有學生 ... 於 ori.cmu.edu.tw -

#15.在論文門事件中,『犧牲自己,照亮志堅』的人太多了,林智堅 ...

我沒寫過碩博士論文,學歷比林智堅差多了,當然更不敢隨便質疑林智堅的論文有什麼 ... 萬元罰鍰,而訊息真假與否,由業者的主管機關認定,換句話說,就是#政府說了算。 於 cofacts.tw -

#16.文獻回顧抄襲-推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看

「文獻回顧」在一篇論文當中具有重要性,目的是要告訴讀者,該論文相關理論(或 ... 在文獻回顧時,並不只是把別人的結果剪貼或換句話說,這樣就犯了 ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#17.[問題] 關於期刊論文彙整成博士論文- 看板AfterPhD - PTT職涯區

且畢業離校前,博士論文要附上Turnitin著作原創性比對結果,我預期相似度會相當高,因為都比對到自己的著作(學校 ... 在學位論文,還要換句話說、重新製圖,不合理。 於 pttcareers.com -

#18.應用大數據分析商用不動產市場、股票市場情緒與收益之交叉關聯

等,惟各網站之屬性不同,像是Facebook、Instagram、PTT、Mobile 01與Dcard多半是 ... 媒體」聲量情緒將正向影響當期的商用不動產市場收益,換句話說,股票市場之聲量情緒. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#19.論文摘要關鍵字 - ekodobro.pl

Nov 9, 2018 在醫學論文中,應使用醫學主題詞表(Medical Subject Headings ... 來陳述,因為整個研究已經完成,換句話說,論文的撰寫在先,才有摘要。 於 765297963.ekodobro.pl -

#20.唬爛產生器

繳交報告、湊字數、應付男/女朋友的好夥伴. *請輸入您的主題名稱. *請輸入字數要求(上限1000). 產生. Developer. 徐子修Bill Hsu. Contact. 於 howtobullshit.me -

#21.大眾評論對於電影院進場人次之影響

筆者使用台北地區過去8 個月所有電影院之進場人次與PTT 評論之資料, ... 中,故僅能觀察到評論的整體效果,換句話說,當評論者針對該部電影做出好的. 於 ethesys.lis.nsysu.edu.tw -

#22.Ptt 自我介紹

教你10 分鐘完成HR 最愛看的履歷! 通常這個必考題會當作面試的開頭,而面試的前五分鐘就已經決定你的第一印象,換句話說, ... 於 myworkismyfuture.eu -

#23.為人師表?控逢大教授「指導」碩生抄論文 - TVBS新聞

台中一名從逢甲大學化工系畢業的碩士生,林同學,他指控碩士班指導教授要求他用「換句話說」的方式,要他抄襲別人的論文,結果原著作者提告, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#24.論文抄襲判定ptt的推薦與評價,PTT、DCARD - 疑難雜症萬事通

論文 抄襲判定ptt的推薦與評價,在PTT、DCARD、MOBILE01和這樣回答,找論文抄襲判定ptt在在PTT、DCARD、MOBILE01就來最新趨勢觀測站,有網紅們這樣回答. 於 news.mediatagtw.com -

#25.揭開「在職專班」黑幕!苦苓爆這3類人:都不會自己寫論文

娛樂中心/黃韻璇報導近來政壇上論文風波不斷,許多政治人物的論文都被拿出來一一檢視 ... 換句話說,如果不是你要選舉,誰會管你的碩士論文寫什麼。 於 tw.tech.yahoo.com -

#26.[問卦] 教授借你參考的論文,你敢把他複製貼上?- 看板Gossiping

如題,正常來說,參考複製貼上論文部分,要做出引註吧? 就算再怎麼懶也要換句話說,讓他看起來不太一樣而不是連錯字都照抄,直接把教授給的參考論文一字不改的複製貼上 ... 於 moptt.tw -

#27.兩周我把論文重複率從58%改到10% - 每日頭條

之後的改論文之路有種自己挖的坑,只能閉著眼往下跳的感覺了。 ... 針對標紅文字的修改方式除了3中提到的外,還有改詞、換句、改變描述方式(變原句為 ... 於 kknews.cc -

#28.王牌調查記者黃揚明親自出馬,仔細抽絲剝繭林智堅的論文抄襲 ...

由於在 PTT 上散佈這些文件的網友,其署名與林佳龍有 高度連結性。林佳龍辦公室表示,從未看過 ... 那按照學術倫理來說你也得把東西拿來 換句話說 重寫一 於 www.facebook.com -

#29.學者:報告謄寫變碩論已構成欺騙 - 聯合報

新竹市長林智堅遭控碩士論文抄襲新竹科學園區委外辦理的期末報告,引發爭議, ... 彭錦鵬表示,學術倫理沒有追溯期,換句話說,只要有人檢舉就會啟動 ... 於 udn.com -

#30.哈佛商業評論・與世界一流管理接軌

換句話說 ,只有自己投資自己,才能朝更好的職涯前進。 分享; 2023/03/04. 別讓漠不關心的主管阻礙你發展職涯. 於 www.hbrtaiwan.com -

#31.學術論文的「引用」與「抄襲」 本文主要作為全國小論文比賽 ...

(畢恆達,教授為什麼沒告訴我,2005,頁38)。 6.改寫引用資料內容,是不是還要註明出處? 只是換句話說或改寫文章內容並不是避免抄襲 ... 於 essa.wfsh.tp.edu.tw -

#32.【論文抄襲風暴】林智堅陷醜聞鄉民狂酸:智堅,我的抄人

林智堅論文抄襲風暴越演越烈,其論文的正當性也不斷被質疑。 ... 就算是內容相同的東西,也得「換句話說」全部改寫一遍,若是全部雷同真的太扯。 於 www.upmedia.mg -

#33.Re: [新聞] 劉建國論文遭質疑抄襲「連紙本都找不到」 - PTT推薦

... 是要一篇期刊、一篇研討會會論文, 換句話說是要兩篇才能申請口試畢業! ... PTT推薦. ㄟ不是. 劉建國辦公室的主任林廉貴說「學校規定畢業生一定要 ... 於 pttyes.com -

#34.【論文抄襲風暴】林智堅陷醜聞鄉民狂酸:智堅,我的抄人| 上報

林智堅的論文頻頻受到外界質疑,尤其是他在中華大學寫的《以TCSI模式 ... 相同的東西,也得「換句話說」全部改寫一遍,若是全部雷同真的太扯。 於 today.line.me -

#35.「抄襲」與「引用」,如何界定? 了解適當的學術寫作 - 元智大學

第4款「自我抄襲:研究計畫或論文未適當引註自己已發表之著作」情事,予以書面告 ... 用3 年前已發表於國際期刊之論文A 之圖文和研究方法,且未註明出處,涉嫌違反學. 於 www.yzu.edu.tw -

#36.抄襲 - 高雄醫學大學研究發展處

自我抄襲的制約:研究計畫或論文均不應抄襲自己已發表之著作。研. 究計畫中不應將已發表之成果當作將要進行之研究。 ... 總和來說,「改寫」是一種換句話說、轉化資料. 於 devel.kmu.edu.tw -

#37.[問卦] 寫論文"換句話說"很難嗎- 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

安安打給後最近論文抄襲正火想問一下抄的時候是不會把抄的部分全部"換句話說" ... 操作上有困難嗎有這方面的掛嗎-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.ptt.cc -

#38.Chang Cheng-Chi張正琪教授的名言

Chang Cheng-Chi張正琪教授(台大造假論文第一作者曾是郭明良實驗室第一愛將) ... wangba: 換句話說,只有口頭請辭,根本還沒完成辭職程序 11/27 14:17. 於 telegra.ph -

#39.Gossiping - [問卦] ChatGPT改寫期刊文章著作權歸屬 - PTT網頁

發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.111.202 (臺灣) ... horseface 02/23 02:59換句話說無法改變著作權,多少論文抄. 於 ptt-web.page -

#40.學位被撤銷蔡壁如辭立委、吳欣盈遞補!苦苓揭學界內幕 - 今周刊

他直言:「換句話說,如果不是你要選舉,誰會管你的碩士論文寫什麼?」 民眾黨立委蔡壁如遭爆料,其2019年在德明財經科技大學的論文涉嫌抄襲,蔡壁如 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#41.[問卦] 一句話證明你寫過論文辣- Gossiping板- Disp BBS

本巨巨論文寫得很爛很廢口試也是水過靠的是青木定治的馬卡龍跟巧克力 寫過論文的都知道其中艱辛還有硬要寫英文版的英文又爛文法又破 改了又改 於 disp.cc -

#42.誰說「小雞」都切割小智?鄉民女神逆風而行力挺林智堅

民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文抄襲醜聞,讓黨內傳出「一屍五命」、「換堅」等風聲,桃市議員參選人等「小雞」也被酸不敢與「母雞」林智堅同框; ... 於 www.chinatimes.com -

#43.那科學家怎麼打嘴砲呢?實證醫學金字塔介紹 - 美的好朋友

換句話說 ,所謂的「壞」期刊將被淘汰。 AM:是的,也不是。科學出版/同行評審過程本身從來不是質量的保證。論文如何在科學與歷史中佔有一席之地,更 ... 於 www.medpartner.club -

#44.學術論文的「引用」與「抄襲」之間,到底要如何區別?

我國著作權法第52條規定:「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要,在合理範圍內,得引用已公開發表之著作。」何謂「合理範圍內」?至少必須是自己的創作 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#45.【論文抄襲風暴】林智堅陷醜聞鄉民狂酸:智堅 ... - LIFE 生活網

新聞經分享到PTT上,立刻引起熱議,有網友批評,指改題目、內容不變是很糟糕 ... 相同的東西,也得「換句話說」全部改寫一遍,若是全部雷同真的太扯。 於 m.life.tw -

#46.【關鍵眼中盯】聽說歐美很多研究生不用寫論文就能畢業?至少 ...

換句話說 ,那篇文章在「英國碩士」的部份就錯了,標題改成「美國研究生不寫論文怎麼畢業?」也許更適當一些。 但我們倒是可以思考一件事:為什麼要寫 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.[討論] 美利堅我的抄人? - HatePolitics - PTT Web

11 F → loveroll: 連換句話說都懶不愧是抄跑堅 07/09 17:30. 12 F 推cvnn: 能力不足又懶洗學歷還不認真點論文用複製貼上的 07/09 17:30. 於 pttweb.tw -

#48.Re: [新聞] 口譯哥糗了!嗆高虹安論文「非常爛」 遭- Gossiping

換句話說 「全世界應該有4000篇左右的學術論文,『已經』引用、攫取了高虹: 安論文裡的內容,所以24%的重複度,很合理。」 : 何景榮強調,2018年發表的博士論文,沒辦法 ... 於 ptt-politics.com -

#49.Re: [問卦] 論文抄襲是很嚴重的事情嗎? - 看板Gossiping

是這樣子啦我覺得論文抄襲本身不是一個特別嚴重的事但是被抓到而且“法理”上過不去,是一件很蠢的事我相信大多數人寫論文 ... 換句話說也不會. 於 www.pttweb.cc -

#50.派遣勞工的勞動研究—以公部門某就業服務站為例

本論文以公部門某就業服務站為例,採質性研究法的深度訪談與參與觀察,瞭解派遣勞工的勞動過程。換句話說,本研究從就業服務站的工作組織,來瞭解他們的勞動過程與勞動 ... 於 www.airitilibrary.com -

#51.「抄襲」聽起來刺耳!PTT列一排替換詞2字被推爆 - ETtoday

桃園市長參選人林智堅,日前爆出碩士論文抄襲爭議,掀起各界關注。除了事件本身讓民眾霧裡看花,更有許多相關詞在網路上討論,一名網友在網路上發文, ... 於 www.ettoday.net