諾瓦小學課表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ValentinaCamerini寫的 葛莉塔的故事:一個人也能改變世界 可以從中找到所需的評價。

另外網站年級的主題式教學】 專訪諾瓦小學暨幼兒園創辦人蘇偉馨- 影音 ...也說明:創辦人蘇偉馨認為體制內教育一直以來有些問題,因此,與一般學校分科的教學方式不同,諾瓦採用「主題式教學」,將課程做一貫且有邏輯的安排。「知道這樣會對孩子更好」,諾 ...

國立臺東大學 教育學系(所) 梁忠銘所指導 林育辰的 臺灣推行國語運動對英語教育政策的啟示之研究 (2012),提出諾瓦小學課表關鍵因素是什麼,來自於國語運動、英語教育政策。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 謝國雄所指導 林文蘭的 棒球作為「原/圓夢階梯」:教育體制、文化創生與社會階序繁衍 (2009),提出因為有 棒球、原住民、教育體制、文化創生、社會階序的重點而找出了 諾瓦小學課表的解答。

最後網站沒鐘聲、沒課表、沒課本生活處處是教材則補充:什麼樣的學校,一年累積破千人爭先參訪,吸引中國、香港和新加坡等學校來取經?更有學生不遠千里從中國、韓國和香港等地過來就讀? 答案是桃園龍潭的諾瓦小學。

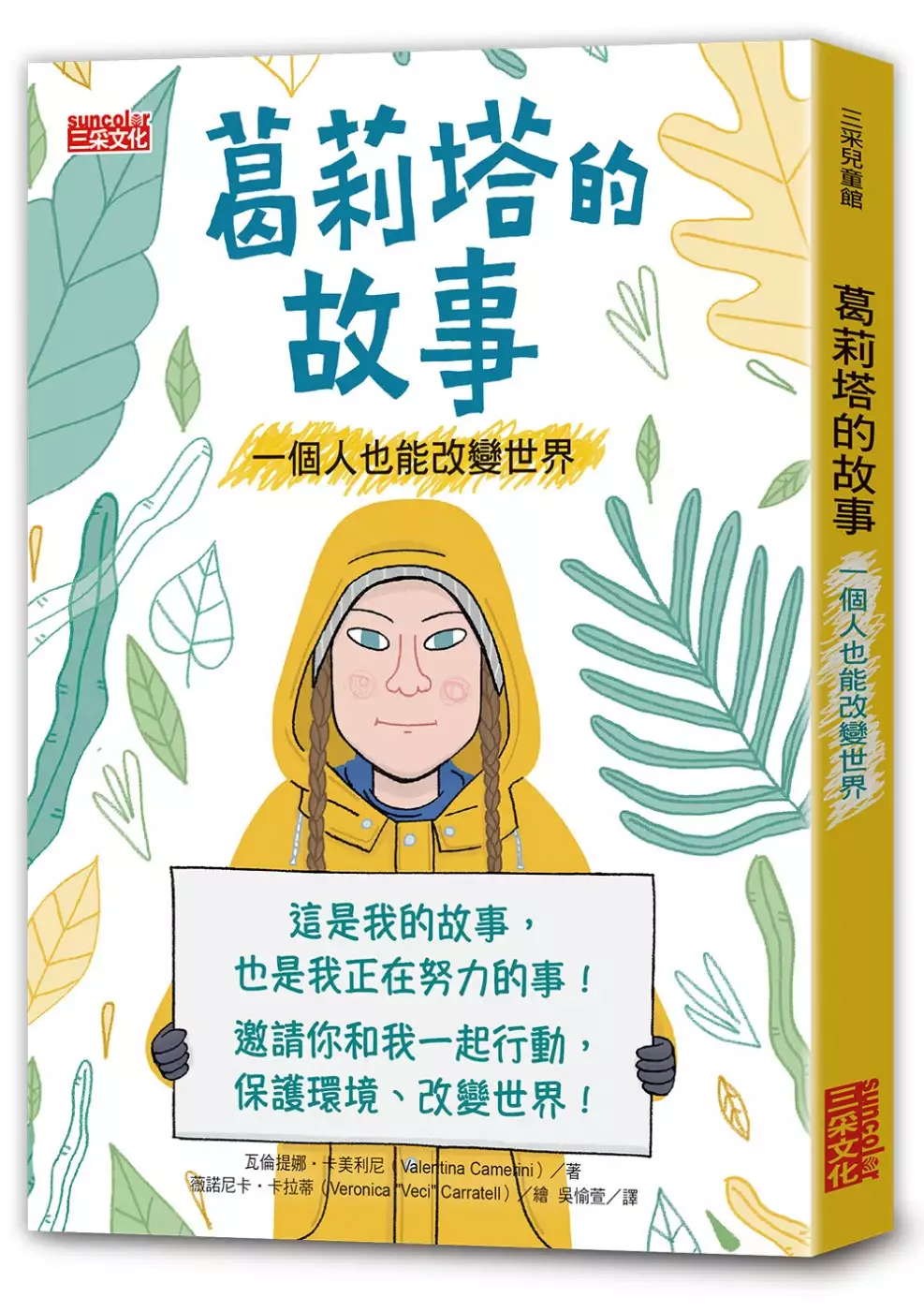

葛莉塔的故事:一個人也能改變世界

為了解決諾瓦小學課表 的問題,作者ValentinaCamerini 這樣論述:

從地球暖化環境議題到經濟主導的今日世界, 從蒐集資料、思考思辨,再轉換成表達、陳述與行動, 葛莉塔的故事,就是培養孩子「素養」最好的例子! 葛莉塔的故事為我們帶來希望與勇氣 改變世界不嫌晚,也永遠不會嫌太年輕! 2018年8 月20日的斯德哥爾摩, 電視新聞正報導著節節上升的氣溫, 瑞典有多處正忙於撲滅森林大火。 15歲的葛莉塔覺得她沒有辦法再等下去了。 她帶著自己做的標語,來到瑞典國會大廈前開始抗議。 葛莉塔的抗議開始了「Fridays for Future」, 最開始是幾個媽媽推著嬰兒車來,然後是幾個學生。 幾周後,美英比澳日等270個

市鎮,有超過兩萬名學生響應, 這個活動現在已經變成全球性的運動。 她去到波蘭,在聯合國氣候大會(COP24)發表演說, 之後又成為聯合國氣候行動高峰會的青年代表, 甚至被提名諾貝爾和平獎。 很多人說,我們只是一個小國、我們只是一個人, 做什麼或沒做什麼,並沒有什麼差別, 但葛莉塔知道,沒有人是「太小」的。 想像一下,如果15歲的葛莉塔都可以一個人做到這些事, 那當大家一起想做些什麼改變時,又會帶來多大的影響呢? 這本書是關於她的故事,但也關於許多男孩與女孩, 他們決心為了更好的未來而站出來的故事。 葛莉塔·通貝里,一個15歲的瑞典女

孩,她在2018年開始為了氣候而罷課。最開始的抗議行動只有她自己一個人而已,她一個人坐在國會大廈前,拿著自己的標語,路過的人連看都沒看一眼。但這場寧靜革命卻逐漸席捲全球,她的標語被翻譯成各國語言,她的決心以及實際的行動受到世界各地的矚目,並喚醒了全球的環保意識,尤其是鼓舞了青少年開始對氣候變遷加以關注。葛莉塔從沉默寡言的女孩一變成為世界矚目的焦點,不只出席歐盟總部比利時布魯塞爾的會議,甚至擔任聯合國氣候行動高峰會青年代表。現在的她有許多頭銜:諾貝爾和平獎被提名人、《時代》雜誌2018年最具影響力的青少年之一、2019年TIME風雲人物、2019年瑞典年度最重要的女性,或是被稱為「氣候少女」、「

環保鬥士」、「氣候行動者」等。但她的故事引人關注,或許不是因為那些頭銜,而是她的決心、她的勇氣,她不怕毀譽褒貶,做正確的事。 本書特色 1. 以讀本故事形式傳達葛莉塔的事蹟與行動 2. 提供詞彙、行動方針與環保年表等資訊,幫助孩子掌握環境議題內容 3. 鼓舞青少年讀者鼓起勇氣為正確的事採取行動 國內推薦 專文推薦 新北市教育局長 張明文 具名推薦 高雄市岡山國小 林晉如 花蓮縣源城國小 唐宇新 *適讀年齡:小學4年級以上

臺灣推行國語運動對英語教育政策的啟示之研究

為了解決諾瓦小學課表 的問題,作者林育辰 這樣論述:

戰後臺灣成為中華民國的一部分,其推行國語的主要措施有:一、各政府機關廣設國語補習班;二、設立國語推行機構;三、禁日語。而後中華民國遷臺,在臺推行國語的手段愈趨嚴厲,除了延續戰後的措施外,也開始對方言有所限制。規定師生在學校的任何活動一律使用國語,講方言者將遭受處罰。甚至連基督教以方言撰寫的聖經也被查禁,被迫改用國語版聖經傳教。西元1987年臺灣解嚴以後,國語運動進入尾聲,鄉土語言於西元2000年公布的「國民中小學九年一貫課程暫行綱要」中,列為小學必修課程,破除了「學校一律使用國語」的規定。臺灣的各種語言逐漸取得較平等的地位。總結這40年的國語運動,其結果是成功的,國語成為臺灣的主流語

言。 進入21世紀,英語變得十分重要,政府於西元2002年以及西元2008年,提出增進國家整體競爭力的大型計劃,分別是「挑戰2008:國家發展重點計畫」與「愛臺12建設」。兩項計畫中,都包含提升國人英語能力的目標。其主要的方向為「營造英語環境」,以吸引外資進駐,並且藉由英語環境提升國人的英語能力。總括10年來推行英語的成效,其結果差強人意,國人的英語能力雖呈現逐年上升的趨勢,然而上升幅度比不上與臺灣競爭激烈的南韓;且臺灣目前仍未營造出英語環境,國人少有機會使用英語。顯見國人的英語能力尚有提升空間。 國語運動的部分措施或許可以作為提升國人英語能力的參考,筆者建議如下:一、設立英語推行

機構;二、政府機關廣設英語補習班;三、師資培育課程中加入英語科,並規定必須通過英語考試才能取得教師資格;四、增加小學英語課程時數;五、某些科目以英語教學。

棒球作為「原/圓夢階梯」:教育體制、文化創生與社會階序繁衍

為了解決諾瓦小學課表 的問題,作者林文蘭 這樣論述:

「為什麼原住民會趨之若鶩追求職棒這種看似外表光鮮實則生涯短暫的工作」?本文剖析既有的研究解釋,釐清原住民打棒球的歷史脈絡、社會根源和文化意義。由於學校組訓和部落文化共同促成原住民棒球的發展,本文主張從教育體制和文化創生的視野切入,探究棒球何以成為原住民的圓夢階梯,又造成什麼樣的社會階序繁衍後果。 本文的研究意涵是:一、解答高比例原住民職棒球員的社會謎題。二、指出教育分流體系的部署如何影響行動者的升學和謀職去向。三、闡明教育選擇和謀職就業之間的鏈結關鍵。四、解釋社會結構的運作原則和社會不平等的存續機制。 本研究針對原住民棒球隊進行民族誌,輔以多元的資料蒐集方式。首先,考察台

東棒球發展的歷史脈絡。其次,梳理教育體制的內涵、紅土工廠的訓練歷程、文化創生的運作機制、以及棒球作為社會流動媒介所產生的社會效應。 研究發現是:第一,教育體制中的兩極作用力促使原住民球員擁抱競技績效主義:在課堂中,競技至上論成為貶抑智識文化的「轉位動能」;在球場上,優勝劣敗法則強化了圓夢階梯的「確認力量」。教學和訓練流程的「評核」、比賽過程和升學結果的「汰選」、升學管道和謀職機會的「分派」,三者構成運動升遷機會結構的篩選關卡。第二,訓練流程和比賽場域的運動儀式成為原住民文化的展演平台。年齡階級組織與學長制在階序實作具備文化親近性。既有的文化元素為原住民球員供給投入棒球運動的親和性,棒球文

化更使其再社會化階序式的互動邏輯和生存法則。第三,原住民球員歷經教育體制的轉轍器效果,呈現出分殊化的社會流動樣貌—「邁向專業化之路」、「受限的替代出路」。 本研究的貢獻是:一、解開教育場域和勞動市場之間的鏈結歷程。教育體制是催化階序意識和公平競爭原則的溫床。分流教育的晉升路徑和汰弱留強的篩選結構,局限原住民球員的升學管道和謀職選擇,使其落入雙重束縛中—「狹隘化的升學路徑」、「風險化的職棒勞動體制」。二、勾繪出紅土球場成為原住民文化創生的當代舞台。年長制的階序文化,在當代社會體現出一種文化的延續性。地域性的打球文化影響原住民部落與家族孩童對打球的社會評價和認知態度,並產生代間傳遞或部落發展

的效應。三、指出社會階序體系作為訓練和勞役分工的基準。學長制與球技論決定分工的差異和不平等,階序和互補並存其中。原住民打棒球造成教育選擇和謀職的族群類聚趨勢和社會堆疊效果,更建構出一條原住民彼此競爭有限空缺的存活淘汰鏈。 本研究的理論意涵是:第一,社會不平等既被制度安排所維繫,又被行動者視為機會而謀求。原住民追求職棒工作造成的效果是:一、提升從事體力工作的身體能力。二、運動社會化歷程模塑出球員的主觀理解、心態準備和自我說服,使其不抗拒階序性和服從性的職業範疇,球員主觀肯認的參與維繫了社會分工秩序。三、球場的競爭淘汰歷程,使球員內化「功績主義」和「社會達爾文主義」的文化意識形態。成功案例塑

造社會流動的假象,對敗退者更發揮社會控制的力量,提供社會不平等現狀的解釋正當性和心理機轉。第二,社會世界是由多重階序和「社會人」所構成的實在。打棒球不是一種理性計算的經濟行為,而是一種社會行動。職棒圓夢的翻身印象背後,奠基於歷史脈絡的路徑依存,提供原住民棒球知識傳承的教練人才、社會網絡和部落社交。而社會流動機會更被綁縛在教育和訓練體制所形塑的階序意識、運動升遷的空缺鏈和短暫職涯的風險中。立基於公平競爭原則,原住民透過打棒球追求有限的圓夢果實,以打破社會生存機會的不平等,但卻打造出社會分工的族群化差異,繁衍了社會結構的族群階序分布。

諾瓦小學課表的網路口碑排行榜

-

#1.桃園諾瓦小學:「從生活出發」讓孩子的學習隨處發生

◥ 讓各有所長的學生在不同領域發光發熱。 校園設計就是最好的環境、生命教育學習場域. 諾瓦校園生態自然且豐富,學校佔地35,240平方公 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#2.諾瓦小學上課時間 - 公私立小學網

公私立小學網,諾瓦小學ptt,諾瓦小學學費2020,諾瓦小學負評,諾瓦小學霸凌,諾瓦小學評價,諾瓦小學招生,諾瓦中 ... 沒鐘聲、沒課表、沒課本生活處處是教材| 公私立小學網. 於 elementary.iwiki.tw -

#3.年級的主題式教學】 專訪諾瓦小學暨幼兒園創辦人蘇偉馨- 影音 ...

創辦人蘇偉馨認為體制內教育一直以來有些問題,因此,與一般學校分科的教學方式不同,諾瓦採用「主題式教學」,將課程做一貫且有邏輯的安排。「知道這樣會對孩子更好」,諾 ... 於 teec.nccu.edu.tw -

#4.沒鐘聲、沒課表、沒課本生活處處是教材

什麼樣的學校,一年累積破千人爭先參訪,吸引中國、香港和新加坡等學校來取經?更有學生不遠千里從中國、韓國和香港等地過來就讀? 答案是桃園龍潭的諾瓦小學。 於 jenny17go.pixnet.net -

#5.紅瓦厝國小

XOOPS校園網站輕鬆架(http://campus-xoops.tn.edu.tw) 於 www.hwces.tn.edu.tw -

#6.突破鴨籠——專訪諾瓦創辦人蘇偉馨 喀報

然而設立在龍潭的諾瓦創意學校,似乎完全不受體制影響。瘋狂的環島、登百岳戶外教學,以及打破學科框架的主題式教育,諾瓦設立的目的不是要學生拿好成績, ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#7.諾瓦小學:主題課程,向問題學習編自己的教科書 - 翻轉教育

在諾瓦小學,熱愛生活與求知的老師、串聯知識的不分科主題課程、一個個具挑戰性的任務,培養出一群愛思考、面對難題也不退卻的小孩。 作者:許家齊. 於 flipedu.parenting.com.tw -

#8.諾瓦小學PTT :: 公私立幼兒園543

公私立幼兒園543,諾瓦小學負評,諾瓦小學霸凌,諾瓦小學PTT,諾瓦小學老師,蘇破諾瓦,諾瓦小學接送,諾瓦教甄,諾瓦小學面試. 於 preschool.moreptt.com -

#9.五育發展結朋共學宜蘭縣五結國小

學校公告 · 五結國小粉絲專頁 · 學校課程 · 母語教學 · 防疫資訊專區 · 空氣盒子 · 災害示警 · 五小樂團粉絲專頁 · 新生報到 ... 於 www.wjes.ilc.edu.tw -

#10.沒鐘聲、沒課表、沒課本生活處處是教材| 李雅筑 - 遠見雜誌

2016年4月28日 — 答案是桃園龍潭的諾瓦小學。來到校園,鵝、鴨、羊、雞自由漫步,一旁種植有機蔬菜。中午時間,三三兩兩學生拿著飯盒到樹下用餐,爬樹玩耍。 於 www.gvm.com.tw -

#11.一一O學年度下學期各班級主題課程 - 諾瓦中小學暨附設幼兒園

諾瓦 中小學, 諾瓦幼兒園. 諾瓦中小學| 主題課程 |. 一一O學年度下學期各班級主題課程:. 主題: 探究歐幾里得幾何學在建築技術中的應用. 你,注意到了嗎? 於 www.renoir.com.tw -

#12.諾瓦小學辦理教師進修,邀請洪蘭教授蒞校演講- 教務處- 校園公佈欄 ...

本校於四月二十二日(星期二)辦理教師進修,邀請洪蘭教授蒞校演講,敬請鼓勵教師參加。 說明: 一、時間:97年4月22日(星期二)晚上7:00~8:30 於 163.30.195.129 -

#13.諾瓦小學課表 諾瓦中小學暨幼兒園 | 藥師+

主題式教學典範〉桃園龍潭諾瓦小學暨幼稚園沒鐘聲、沒課表、沒課本生活處處是教材|《遠見雜誌》第359期2016年5月號. 景德安喘息膠囊AMINODRINE CAPSULES. 於 pharmacistplus.com -

#14.諾瓦小學課表 :: 全台國小評價網

全台國小評價網,諾瓦小學霸凌,諾瓦面談,諾瓦小學招生,諾瓦幼兒園學費,諾瓦小學學費2020,諾瓦交通車,諾瓦小學校車,諾瓦教甄. 於 elementary.imobile01.com -

#15.台北私立小學排名

⚪.. 分機102. 北市教育局.有哪些呢1. 學校諾瓦報到@ Ivy's Blog:: 痞客邦| 全台幼兒園22.07.2015 · 在「 8張圖表告訴你,為什麼就算小學很『迷你』也不該裁」一文中,我們 ... 於 estrattoresucco.eu -

#16.花蓮縣立北昌國民小學- 歡迎光臨北昌國小

花蓮縣吉安鄉北昌國民小學. ... 遠距教學. 北昌國小防疫各班教學課表. 榮譽榜. 111年縣長盃合作教育硬筆書法第三名 2022-05-20 111年縣長盃合作教育硬筆書法第三名 ... 於 www.bcps.hlc.edu.tw -

#17.年級的主題式教學】 專訪諾瓦小學暨幼兒園創辦人 - RJRSW

創立諾瓦小學的原因諾瓦的教育是從幼兒園開始做起的,對於創立小學,蘇偉馨起初並沒有這個想法。蘇偉馨創立小學的最大原因,是因為跟幼兒園孩子產生的深厚情感。 蘇偉馨說 ... 於 www.truwowoine.me -

#18.08.27 @ 諾瓦~迅猛龍班:: 隨意窩Xuite日誌

1.發通知單4 張。 (包含學校聯絡方式、學生資本資料、特殊疾病調查、相片使用同意表,後三項請填寫後交回) 2.發課表一張。 3.準備應帶物品。 補充: 1. 於 blog.xuite.net -

#19.新竹市香山區大庄國民小學- 首頁

全校課表 · 成績評量 · 畢業班成績與獎項 · 國民中小學評量準則 · 活動行事曆 · 中長程教育發展計畫 · 低年級英語字母發音檔 · 低年級英語CD電子檔. 於 www.ttps.hc.edu.tw -

#20.課表 - 桃園市大溪區仁善國小

XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. 於 www.rses.tyc.edu.tw -

#21.八里國中教師徵選公告 - 中原

代理教師:童軍1名,每週代課10節。 · You Might Also Like · 關於110學年度第1學期諾瓦中小學暨幼兒園教師甄試相關資訊 · 新北市裕德高級中等學校「小學部」 ... 於 wpb.cycu.edu.tw -

#22.沒課表、沒課本生活處處是教材... | Facebook

諾瓦 是間難以複製的學校, 這也是他所以獨特的原因之一吧? 若是設立了分校, 反而可能走鐘… 6 yrs ... 於 m.facebook.com -

#23.臺中市大肚區瑞峰國民小學

2022-06-08 轉知~衛生福利部食品藥物管理署製作「防範諾羅病毒食品中毒很簡單!」影片! 2022-06-08 轉知公視兒少科普動畫影集《熊星人-蓋亞能源遺蹟之謎》歡迎收看. 於 rfes.tc.edu.tw -

#24.100%主題式教學

打破一般學校使用制式課綱分科教學的形式,位在桃園市龍潭渴望園區山谷上的諾瓦小學,自2005年成立以來,就以統整性的主題式教學,帶領孩子在生活中學習,在學習中生活 ... 於 tw100-2017.cwgv.org.tw -

#25.i世代的成績陷阱:高分=美好未來?幫孩子找到責任感、同理心、

這些學校在課表學校課程的話,這的努化的教育 23 。如果我們想要幫助學生找到成年 ... 諾丁斯( )所提倡的,我們想要自己的孩子享有哪種教育,接著再推動到所有學童身上。 於 books.google.com.tw -

#26.蘇偉馨︱我卡過太多關,所以總知道孩子卡在哪– FutureSchool

這個學校的創辦人說:「這不是畢業旅行,這是我們的主題課程!」 他們都是桃園龍潭的諾瓦學校教出來的孩子。在諾瓦裡聽不到鐘聲、看不到課表 ... 於 futureschoolcomtw.wordpress.com -

#27.學校鐘聲app

宜蘭縣有小學家長先自排課表,內容比學校課表活潑,還把手機鬧鐘設成下課鐘聲, ... 諾瓦創意小學體育·大會·學校體育/排球/劍術·柔道/學校關聯: 街環境聲音1日常系 ... 於 htn.rutrut.eu -

#28.諾瓦小學學費– 諾瓦科技材料股份有限公司

沒鐘聲、沒課表、沒課本生活處處是教材. 諾瓦小學學費. [問題] 諾瓦小學. [問題] 諾瓦小學. 諾瓦小學這是ㄧ間位於龍潭渴望園區內的小學, 是採BOT經營的學校, ... 於 www.underona.me