謝祖武補牆膏評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳秀鳳寫的 王權劇場:中世紀法蘭西的慶典、儀式與權力 和劉成禺蔡登山的 袁世凱當國:洪憲紀事詩本事簿注都 可以從中找到所需的評價。

另外網站祖武推薦牆面修補膏--掉粉壁癌補牆膏--試用紀錄-我要當老師也說明:另一面牆比較輕微,賣家則說推薦買防水噴霧,補土可以不用。 秋季或雨季再補強就好了。多噴幾次。 看在客服耐性的回了我一個早上,我就買 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和新銳文創所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史研究所 呂芳上、張哲嘉所指導 皮國立的 當中醫臟腑生理遇上西醫解剖形質─唐宗海(1851─1897)的中西醫折衷身體觀析論 (2003),提出謝祖武補牆膏評價關鍵因素是什麼,來自於臟腑、解剖、唐宗海、中醫、中西醫融合、中西醫匯通、近代醫學、中西醫。

最後網站珪藻土補牆膏+壁癌噴霧+除黴慕斯 居家必備開箱心得則補充:過年快到了!又到了一年一度居家打掃&除舊布新的日子過年前一定要把家裡好好重整翻新一下有一天在IG廣告看到謝祖武的又一村產品的推播默默被洗腦然後 ...

王權劇場:中世紀法蘭西的慶典、儀式與權力

為了解決謝祖武補牆膏評價 的問題,作者陳秀鳳 這樣論述:

加冕禮是屬世的,洗禮是屬天的; 此乃以物質形式對上帝權威的精神現實之宣告。 ——弗雷德里克‧威廉‧羅伯遜(1816-1853) 在早期現代的理性氛圍,王權被捲入祛魅的軌道,使人們或多或少忘記,君主制度在世界各處經歷數千年,王權統治在人類政治體制中,注定扮演一個不凡的角色。 王權是令人迷惑的議題,最高權力的行使涉及國王與臣民的互動秩序,它必須被編織到社會各階層形構的厚密網絡中。為了更精緻捕捉中世紀法蘭西王權的特性,本書以微觀的方式,透過儀式、物件、心態和人,闡明國王祝聖禮與王權的關聯性,使慶典的禮節儀軌、兼具物質性與非物質性的物件、人的在場、人的思維、集體心態和氣息,映現在我們眼

目之中。讓中世紀法蘭西國王祝聖禮,成為自身故事的源泉、成為言說者,並為其內在的激情辯護。我們作為閱聽人,要聆聽國王祝聖禮的迴響,凝視它的形象,同時在現代思維中,與之共舞。

當中醫臟腑生理遇上西醫解剖形質─唐宗海(1851─1897)的中西醫折衷身體觀析論

為了解決謝祖武補牆膏評價 的問題,作者皮國立 這樣論述:

A撰寫論文之動機與目的: 「中西醫結合」是現今在醫界中常被提及的概念─欲融合中西醫學體系於一元之中。學生關切的是這個融合思想在歷史上初興起時的面貌─在清末即有醫生提出匯通中西醫學的論調,即本文所探討之唐宗海。 初撰寫的問題意識鎖定在醫家言論與其思想的變化上。經過張哲嘉老師建議後,將焦點放在中西醫學各自對身體觀認知的差異上,以唐的理論為基礎,觀察他所談的身體認知和西醫、同時代醫家們所論的身體有什麼離合之處。 從研究回顧中可以知道,對中西醫融合思想的討論,過去都偏重在醫家傳記或思想的簡單、通論式的介紹,而且大陸地區之醫史家

多習慣用固定模式─發展中醫之需求、總結醫學史規律、提升民族自信並發揚祖國醫學等等。對於中西醫融合之初,醫家們關切的究竟是什麼議題,要如何論述並突顯中西之差異,則無甚多著墨。 從本文論述中所將呈現的,是唐如何以西醫解剖之身體來解釋中醫氣化之身體(「迹象」與「本源」之學),亦即「傳統醫學如何被定位」的問題,也未曾有人分析過這樣的一個中西醫對話的歷程。故本文希望解釋傳統醫學理論如何在變動的近代,取得與新學的調和;而此調和之理論又是否有其侷限與問題,這都是過去醫史界沒有深入分析的論題。 而台灣在近十年的醫史研究特色在於與疾病文化、宗教、生活、身體、婦女等諸多議題

之相結合,展現比大陸醫史研究更多元的風貌,並受到國外醫史研究人員之重視。所以在章節的整體安排上,和老師討論後,除鎖定以唐的中西融合身體觀中較為突出,足以展現中西差異這一切入基準外,還希望加入與台灣現有的研究為對話(例如脈、腦章節之設定)目標,展現唐在不同身體層次上之論述;參考現有的研究成果中與思考方式〈如數術化身體、心眼引導肉眼、氣化的身體等〉,再推出過去醫史學界較忽略的近代中西醫與其比較下的不同身體認知方式,做一整體探究。 B、分述: 第二章 唐宗海與其時代 本章闡述「環境」(西醫、年代)與醫者「意識反應」(自學、傳統)互

相影響的背景。 分析唐的生平經歷與著作後可以發現:他對西醫的解剖學認知大多是從翻譯的醫書中得來的;其次,傳統中醫經典如《內經》、《傷寒》是唐認識身體的開始,也造成了他習用中醫經典來衡量對身體的正確認知─據經典以言事。與王清任相比之下,可以看到的是唐堅持傳統醫學的身體觀-氣化重於形質的主觀認知。 合信的醫論對照於當時傳統中醫的身體觀,本章欲勾勒出以解剖學為討論中心的身體知識與當時中國對身體認知上對比的差異點在何處。綜合合信醫書內容與王清任、知識份子的討論中所顯示的訊息,足以滲入中醫身體知識的影響,歸納起來就屬解剖生理與臟腑知識最受唐宗海重視。在解剖生理與臟

腑知識上,因為翻譯名詞與中醫傳統理論知識略有相符,加上翻譯時多採用中醫的名詞與觀念,所以很快得到了唐宗海的回應,唐宗海所要面對的挑戰─靠解剖學所建構的實質臟腑學說。 最後論述的是:唐論之出現,如何能造成、突顯實質臟腑的爭議被討論的情境。中西醫的比較與融合在當時成為一種辨論形式的對話,唐將面對的是新的西醫知識,所以唐所能做的改變就是參考所能見到之西醫書籍,在傳統醫學理論拿來比照,看有無可以討論之處。相對於唐氏著書,雖自有其創見,但他的靈感仍來自古經文較多,也以之解釋西醫解剖形質(只讓(解釋)工具西化而不讓價值觀西化)。 傳統醫論必須在新時代找到出路

,唐所做的就是探索這條可行的道路。他必須找出並隱藏,中西相比下,中醫的弱點在何處;並試著強調、告訴中醫們,其優勢在何處。面對解剖學所帶來的實質臟腑知識,唐宗海選擇回應,他最有利的辯說武器是很多人批評中醫的「守舊」、「泥古」,但是事情往往是一體兩面的,我們看到唐為了尊經而崇古,也要看到唐為了回應「實質臟腑」的挑戰而崇古的一面。故文中將會看到唐的論述,帶有重塑或解釋古經典醫籍中有關實質臟腑的論述,而又對於中醫理論有所辯護,這就是他「匯通」的主要方法。 唐宗海既堅持遊走於五行氣化之說,卻也要實際說出人身之構造。但是,他沒有精良的解剖術,也沒有王清任可以觀察屍體的經驗。他所能做的,

就是將當時西醫有關臟腑與生理形質的知識,來補強中醫理論在這方面的不足;而讓他覺得不合理的地方,不論中西醫理,他也將會適當在著作中反應。唐該如何在醫論中展現他的融合論調,不失本位立場而又能說出一個特別的道理,是本文接下來要處理的問題。 第三章 從左右不分到氣形分論─以肝在左為例 本章首先探索一個中西醫對臟腑實質與氣化的爭議。選擇肝來討論的原因在於肝臟氣化和形質位置的中西論述有所不同,可突顯當時中西醫各自重視的身體認知。 在論述中獲得認知包括:1、肝臟的位置古人都知道(在右)。2、肝臟氣化的位置是古人所重視的(在左)3、確切的形質,不是

古代醫生強調的重點,他們重視的是氣化的臟腑。 本章架構之展開:1、提出對傳統《內經》「左肝」之說的批評(重視形質臟腑的人,認為中醫所言錯誤─中西觀察身體方式的不同)。2、歷來醫論所及肝氣(實際治療的意義)與肝臟位置之關係,以及論述「醫者應該確實知道肝臟位置」。3、中醫們總是將治療肝臟的焦點擺在人體左邊,所以在醫書的編寫上,忽略了「肝臟實際在人體右邊」這樣一個事實。如此一來,讓西醫或王清任這樣的臟腑實證醫家感到不解─歷代中醫的醫論,等於是否定了肝臟實際位置在治療上的重要性。 唐既認同西醫所論肝臟真的位置不在人體的左邊,又繼續堅持《內經》言肝生於左,引申《內

經》的說法並言王與西醫是不明白中醫的陰陽五行學說,才會產生:「肝生於左還是生於右」的疑問。唐認為王清任和西醫都瞭解肝臟位置在何處,卻無法道出肝臟確切的機能為何(氣化);唐對肝之形質只是簡單回應帶過而已。 西醫解剖學在唐來看是一個工具,它能補強古人論肝臟時的理論(雖然沒有資料證明有任何醫家堅持肝臟在形質上是偏於人體左邊的),但它卻也無法解釋肝系、也無法解釋「氣化」之理,也就等於無法說明「肝生於左」的深層意義。 其他醫家:朱沛文(氣與形必分論,與唐一致);張山雷:要治病,不見得一定要瞭解臟腑型態,反而是臟器的生理功能比較重要。 所以中西醫

「融合」之初,立刻遇到中西醫各自對人體內臟認識的方法不同,而出現了歧異。唐論顯示,只要依循著氣化之理就能找到一切身體問題的合理解釋─諸如左脅有動氣、肝氣、肝火;西醫形質解剖學無法觀察氣化之臟腑與氣的流行(治療之著眼點)。故釐清肝臟到底在何方,絕對不會比正確的診斷與辯證來的受醫家關注。在診斷與治療疾病時,醫家不會去討論到肝臟在左還是在右的問題。 唐與他同時代甚至到了民國後的醫家,還是堅持「肝生於左」這句醫學語彙的原因,一部份是為了捍衛《內經》氣化理論所做的宣示,這套理論若被打破,中醫學的整個理論都將站不住腳。還有更重要的原因是,當時的中醫也不需要「由解剖學所帶來正確臟腑形質」

這樣的醫學工具,來輔助他們治病,甚至解釋疾病發生原因。中西醫各自無法全面瞭解個別的醫學體系在談什麼的時候,中西醫都還不認為應該產生一個模糊又不能確定的「中西醫結合」治療的模式,唐宗海只是要拿解剖形質來說明氣化而已。而在西醫的眼中存在的全是解剖學的圖像,而非中醫陰陽五行、氣化的架構,而後者正是唐宗海等人所堅信不移的論調以及西醫最不相信中醫的部分。時逸人:「無怪乎古今見解之不能貫通也」,道盡了中西醫理論難以化解的融合障礙。 第四章 三焦論 三焦:承序前述,「左肝」可以是氣化觀點下的臟腑,那氣是怎麼流動的?西醫質疑中醫的氣化身體觀,唐欲尋找身體氣化的道路。

我們的身體內之「三焦」,是有名無實的、還是有名有實的臟腑?鋪陳歷代醫家、醫論之敘述:無形的、不說明形質的和主張有形質的(脂膜、腔子、隧道、輸水道)三面爭論。不論主有形還是無形說,近代西醫傳入中國後,強調確切臟腑形質的要求使得傳統三焦論述中一些問題浮上檯面。王清任的醫論,已使中醫臟腑理論受到質疑,又適逢西醫學大量傳入中國之時,依靠解剖學所建立的實質臟腑知識,都與傳統醫學的氣化臟腑理論相衝突。所以三焦形質與功能的討論又成為中西醫匯通醫家注目的焦點;另外,醫家普遍說明三焦是氣流動的道路,唐將之納入論述中,欲找出氣化之路,也帶有回應西醫形質觀點的意味在其中。 2

、三焦形質─「膜」說的來源,西醫,清任之質疑與唐初步的解釋。 三焦形質的幾個層次,包含人體內的:1、是「輸水道」2、腠理與營衛3、氣府與血府、氣海與血室4、膻中與心包絡5、腎臟、膀胱與命門、君火的相關論述。第三節疾病病因的形質解釋,例如「太陽」、「少陽」等道路具體化(三焦之地位)。 三焦有形無形的爭論,進行了已有數千年之久;到近代受到西醫學的衝擊。主無形論者,在近代早已是自砸招牌,中醫們不願表明他們不知臟腑,而在中西醫比較之下矮人一截。持有形論者,卻也不能確實指出三焦是什麼;即使勉強指出是赤膜、腔子,也無法說服全部醫家相信,他們只眾口一致堅稱他們看到了三

焦,但對於「膜」卻只停留在「看到」一層意義而已,並沒有與三焦功能聯繫來做進一步的解釋,沒有說出什麼微言大義,結果讓大家覺得有形無形的爭論,只是放在「有形無形」的老問題上,卻沒有對辯證、審視疾病與生理論述做出什麼新的貢獻。 醫者不能自外於當代特有的社會文化背景,唐在他的論述中,極力要證明三焦的存在。除了受到西醫影響而欲創新學說外,還有一點:三焦如果是一個看不見、虛無的臟腑,那麼在西醫解剖學重視形質的風氣影響下,中醫傳統的理論,包括一切依附於三焦的生理論述、疾病解釋,都將難以成立,這對中醫來說是一件極具威脅的事。 與唐同時代的醫家,在名詞採認方面,儘管有與唐

不盡相同之處,但以唐論三焦的主旨來擴大,是一個我們可以看見的趨勢;而這些論述,受到西醫實際形質論述的影響,除了堅持一些氣化理論與中醫特有的術語外,其餘都往實際可見、信而有徵的大方向來論證,唐宗海先啟其鋒,朱沛文、張錫純、王有忠、劉鐘蘅等人更承其餘續的發展下去,三焦只是一個例子而已。 值得思考的問題是:唐宗海將三焦擴大解釋的作為,將命門、包絡、膻中、營衛、膈膜等都納入三焦膜膈網油的理論中,等於是以西醫的理論釐清了張景岳「三焦命門包絡者,醫者之要領,臟腑之大綱」一句話的延伸。強調了傳統中醫的生理論述,並且把人身全體連結功能都歸給三焦,突顯其形質的聯繫功能。但是不是真的全部合理,

卻仍可以被討論。例如唐宗海有一個認識,他言「兩腎將水滴瀝,然後從油膜入下焦,以滲入膀胱」,如果說明唐可能知道腎的過濾尿液功能,可能很多醫家都不相信,因為唐宗海並未進一步探討腎臟的功能,他一些理論的根據,可能都是僅止於看過一些近代翻譯的西醫書籍而已;而這些生理組織,唐其實和舊時主張形質說的醫家一樣─他們「看到」的,不管是實際看到或是參考醫書中的膜,大家都堅稱他們看到的就是三焦之形質。 唐的這些論述,在後來一些醫家如吳錫璜眼中,就不是那麼高明了。吳評論說:「三焦一門,醫學家各自為說,屆今尚辨別不清,余正在考究中。唐容川《傷寒補正》,考据詳明,指出實質,是否真切,仍屬未明,不敢強

解。」在受過更多西醫學薰陶的中醫眼中,唐將三焦擴大解釋的論調也許就出了一些問題。就像張錫純說的:「醫家仍有疑義者,因唐氏雖能確指出三焦,而未嘗博採旁引,徵明油網確糸三焦也。」在某些醫家的認知中,唐之論證仍不夠充分。 後來的中西醫融合思想醫家惲鐵樵認為,三焦所指的應該是「軀體之能力」,而非三焦是屬於軀體的一個臟器。三焦的爭論,又回到氣化與身體功能上來,而與西醫所強調的臟腑實質分開,與前章「肝在左」的討論是一樣的發展方向,只是肝在一開始就沒有「無形」的問題束縛,醫家闡明肝臟在右邊的實質,但也必須捍衛傳統氣化學說;而若有所爭論,還是舉氣化之說為上,來做立論。現代的中醫,幾不採唐的

說法了。那唐的理論有什麼意義呢?中醫黎伯概曾評論唐的三焦論:「古時三焦之說不甚明瞭,有形無形,千古聚訟。唐宗海主有形,指板油網膜,即是三焦。」唐的理論,是不是真的就解決了「千古聚訟」的難題?還是只顯現在西醫學衝擊下,中醫對臟腑實際形質的短暫反嚮?後來的中醫學研究,明顯將問題的解答帶往後者。回顧檢討歷史,今天我們看到的,應該是唐宗海曾經試者,給傳統中醫學在近代的發展,披上一層新的、可以看見的薄紗。 第五章 唐宗海論中西醫消化作用 三焦說明了氣在人體中的生成與行走道路,這些道路,是中醫臟腑生理與西醫解剖形質相混合的產物。接著,氣和人體內的津液是如何透過道

路,與各個臟腑相連結,完成一個大形的生理作用呢?本章以現在名詞的「消化系統」為例子,在這個整體論述中,唐加入了一個傳統中醫理論沒有說明清楚臟腑─胰臟在內,來說明中西醫臟腑之間的連結與功能發揮,使讀者更瞭解氣在人體內的作用,如何能兼顧形質之說─中西醫個別的臟腑生理是如何透過合作關係以維持生命機能,並簡要探討中西醫各自所論的身體消化器官,有什麼個別差異與雷同處。 本章的論述焦點擺在1、脾臟在身體內的地位2、胰臟功能的論述(脾的一部份─膏油之功能)3、油膜擔任的(五味─五臟)運輸。4、中西認知差異─如「膽汁」對「膽火」等。 關於唐宗海對消化器形質與功能

的論述,他曾說:「《內經》所言,化穀以氣,西醫所言,化穀以汁,有此氣,自有此汁。」從此層面看來,近代中國的身體知識中,胰臟的形質與功用被正式形塑後,其臟腑的「形迹」某一方面給中醫臟腑理論帶來的不是新的挑戰;對唐宗海而言,反而有點像是要詳細說明舊傳統與知識的開端。唐必須依照五臟為主的理論來做折衷,不超過傳統醫學的範圍。 由本章來看,當時中醫們不認為他們在歷史上曾經忽略了胰臟或其功能;要留意的只是說法、翻譯的巧妙各有不同而已。就如文中陳存仁所言:西醫所說的「胰」,即中醫所說的脾臟。存在不同的名詞解釋,醫家認為那只是代表「胰」在中國的名稱沒有統一的問題;唐論欲展現中醫臟腑理論已經

有一套完整論述消化作用的道理,即使加入西醫胰臟的消化功能,也無損其理論之完整。歷代醫家沒有必要、也不想去違背傳統中重視脾胃的功能,而去努力統一出胰臟這個名詞,這是唐會將脾和胰拿來做比較的原因,以及出現「沒有胰臟,但中醫沒有忽略胰臟功能」這樣的論調。 唐宗海折衷醫理的工作卻讓我們發現,中醫理論下的「臟腑之性情部位,各有不同,而主病亦異。」五行、表(府)(臟)、標本的連結基礎,主宰了特殊的臟腑功能與特性,以及互相影響、輕重地位的複雜關係;而不像在西醫論述消化器官時那樣均衡的狀態下,臟腑能各司其職。近代西醫最引人注目的,就是對臟腑形質的精細描述,給予唐的印象也是如此。但是由統一

的臟腑形質所帶來的生理知識,如胰臟、膽汁等功能,唐不認為自己所謂的臟腑生理會與西醫真實解剖形質有所歧異。他們將問題的核心放在名詞解釋的不同,而非西醫發現了新臟腑或新學說,故而才有眾醫家的折衷比附。 第六章 探索「千古脈診之準繩」─中西脈學的對話 另一視腳:血與管(有形)氣與脈(無形)的對比關係;本章試圖透過中西醫學對「脈」知識的對話,探討中西對脈的形質與氣化的各自表述、中醫脈診文化中配對臟腑的理論以及脈診文化與脈理論本身之聯繫。近代不論中醫或西醫,脈都是依附著形質的心臟來談的;中醫的脈與西醫的血管,在唐宗海的醫論中,有若干的交集,只是其中些許的差異,卻是

中醫在討論診脈技巧能否成立的關鍵。雖然脈都與心臟的功能有所連結,不過,在西醫論述下,所有的脈搏與血管、血液,都與心臟有關:相反的,中醫的脈不只與心臟相關,而是與五臟六腑相連結,這是中醫在切脈時賴以診察全身狀態的基礎;而且中醫的脈是生命的象徵,它的功能可以與全體的生理運作發生關係,脈是臟器獲得支援的道路,是血的,也是氣的道路。(脈學之成立要件:「有諸內必行于外的『象』」、「心眼引導肉眼」)用眼睛看,加上器具輔助,西醫也看不到中醫所說的經脈,可以說明經脈或脈診說是錯誤的。 在認知人體機能與臟腑型態時,脈又足以扮演著什麼樣的角色?脈不單是氣管或血管而已,脈的含意實包括了兩者。若論

中醫的「經脈」,無法完全透過肉眼或儀器來完全證明其存在,也無法用一種定義來說明脈到底是什麼。一百多年前的唐宗海,用他所認知的西醫血脈、「膜」與經脈,藉以說明氣血在人體內遊走的道路,並試著證實中醫的經脈在體內合理的生理運作。這只是一個經典知識再確定的動作,唐企圖尋找確切有力的合理證據,來維護中醫臟腑知識的完整。事實上,原本經典沒有說明的知識或是詮釋身體觀方式的不同,在西醫血管的理論引導下,唐硬要套進去形質的身體內部構造,當然造成了許多不明的模糊地帶,例如唐將經脈比為「腦筋」的一部分,沒有繼續深入的說明。 唐宗海看西醫的血管知識,認為他們拿著周身血管圖,來衡量中醫的十二經脈與奇

經八脈,批評根本「無其事也」;而《醫林改錯》,也謂「經脈無憑」。唐宗海評論這兩種言論是「不知經脈之說」,只知「剖割死人,安能復辨經穴」;而且「經道非血管也,故《內經》言某經多血少氣,某經多氣少血,足見經道,統血氣而言,不得以血管氣管當之也。」事實上,唐所擁有的古代脈學知識體系內本來就不重視脈的「實質」,古人重視的身體是李建民所說的「數術化身體觀」;但是唐所要論證的結論,卻是用西醫的血管為中心的形質來比附經脈之氣流行全身,當然會出現的若干差距與不盡理想之處。 脈診的理論今日仍活在中醫的現代診斷學內,其累積之經驗與悠久歷史是中醫們珍視的文化寶藏。唐與西醫的跨時空對話,讓我們知道

脈診文化與理論有了什麼轉變。在前人研究成果豐碩的基礎上,我們終得以重新檢視脈學成立之理論與可能被質疑之論調。 西醫們或翻譯醫書者都認同中國人掛在嘴邊的「脈」就是西醫生理上的「血管」;只是中醫所謂血氣的道路,不只眼睛看到的血脈重要,眼睛看不到的氣脈也同樣重要;如果只用唐重視氣化臟腑的立論來申論這一段,無法完全回答西醫的質疑論述;雖然唐的主觀意識仍非常強列,但唐沒有否認西醫用眼睛觀察到血脈的事實與重要性。 綜觀近代西醫呈現的脈學知識,有一些的確與中醫脈診理論相似,但在內涵上多了血液循環理論與血管受物理、化學之原因所產生的改變。與疾病的相關影響,也可作為診斷身

體的參考,不同的是,中醫卻可以透過診脈來診察人體細部五臟六腑的疾病;而且特定的脈象也不是單指身體全部狀況,透過手部位寸、關、尺與壓脈時手指力道的大小分類(浮中沈),五臟六腑各自的疾病,也都能了然於醫者心中。 其次,西醫之機械性脈搏與中醫之脈學終究是不同的東西。中醫的脈學不是建築在形質解剖上,而是建立在陰陽氣化上。而西醫總是展現「將骨脈、皮肉、臟腑,層折剖割,以示精詳。」故中醫整個脈學來講,和西醫以心血運動基礎所建立之血管知識畢竟還是有一大段差異。惲鐵樵言:「脈搏為人身血管之跳動,脈學乃醫者指端之觸覺。病症不同,脈動亦不同;脈動之不同,乃根於病證之不同。脈學的真正意義,是辨別

不同之脈搏,以推測不同之病證。」脈搏與脈動是不同的,脈動,是醫者透過審證與指端的觸覺感受脈搏兩者而成,而最終需要醫者的判斷,對疾病做出診斷,這是中醫脈學的真實意義,不光是闡述生理狀態或血管情形而已。 另外,唐宗海沒有批評西醫肉眼可見的血脈有不合理之處,他也贊同脈為血府;除了在他的醫論中強調西醫用肉眼無法看見的氣脈─經絡;執此,脈實包括了氣化和形質的雙重身份,而且血脈和氣脈─更明確的說,是血氣在脈的內外行走,都與臟腑相連結,從而成了唐堅信不移的脈診基礎。 若就脈診能成立的原則下來論,「脈」實無法單一用氣管或血管來作一元化的定義。若照王清任那樣必須說

明脈是血管或氣管才算是「定準」精確,那唐不斷強調氣血交會與流動的氣化論即無法成立。 照唐自己說法,脈本來就存在「氣管」與「血管」兩種定義,但他還是曾堅定說明脈是血管,只是為了說明王清任言脈是氣管的理論不對嗎?一方面又強調西醫不懂氣的流走,拉出三焦膜與行氣之管(衝脈)的二重論述。其實氣在人體內無所不在,只是看唐怎麼解釋而已吧,連腦筋也可以是氣的流動道路。 氣的流走,從張錫純所言:「氣化之透達,又不必顯然有隧道也」要義中被繼承了。脈可以是血管,也是氣管;另一面來看,氣是無形的,其實根本不用討論道路的問題吧。從中西脈學的對話中可以體會,脈學能否成立的關鍵與脈本

身的形質息息相關。而對若干形質的交集與些許的差異,可以看出是醫家們加工的痕跡。 脈與經絡的定義與其實質到今日仍是論爭不休的問題。但是照唐的說法,脈診能成立的基礎正是他自己定義的那樣,既完整也無任何疑問。這種弔詭的現象還存在於脈診文化中─在看似理論應該還沒被證實的前提下,經然能發揮令人驚嘆的診斷功能。古代醫學中脈的概念一直很含糊。人體各處的聯繫、傳導系統皆可以用「脈」來表示,怎麼定義,說法分歧難明。 有了完備的四診和參為前提,補上不可或缺之經驗,臟腑配位的理論才可瞭然於指下,絕非西醫所指陳那樣神奇又不可相信,說光靠診脈就能知道所有臟腑疾病,唐即使為理論辯護

而辯護,也不會認為單憑脈診可以知道一切疾病。現在經脈依舊無法看見,而依靠它而成立的脈診竟已施行千年之久,至今不休,這也是脈診文化的特殊所在吧。 第七章 心智活動之所出─中西心腦論述之交會 本章所要解決的問題,即唐宗海面對來自腦主思考、記憶的知識體系,促使唐對傳統中醫學做出另類詮釋。他如何融合兩方面的說法,說明主導人身全體的是心還是腦的問題;那麼,其它的臟腑,又佔了什麼樣的地位。前幾章所討論的臟腑,唐都是拿相同性質的臟器來融合比附,現在較為不同的是,腦和心是完全不同形質的臟腑,唐欲如何連結折衷,是本章欲勾勒出的圖像。 文中顯示,中醫

們重視的是基於氣化理論的身體的功能,而不是對腦形質的重視。唐論中以心為主心智活動的中樞認知,與常用的語言、身體認知、醫學知識、治療經驗之累積有關係。中醫觀察人體內部的臟腑,靠的不是肉眼對形質的精密確認,而是用解剖看不到的神、氣、靈、魄、魂、精等氣化用語,來解釋人的整體生功能。所以惲鐵樵才會發出:「心為君主之官,神明出焉,就解剖講,不可通;驗之事實,卻甚真確。」氣的相關用語也深深根植在身體認知的文化語言結構中。故各家論述在文獻中都指出腦氣筋是靠「氣」來做為媒介,而當時中國醫家也採用文化語言中常用的「氣」來做融合解釋。 而從本章來看,唐的論述都是循著伴隨特殊生理功能而存在臟腑之

氣走的。如廣義的「髓」的形質,它的本源是腎臟之精氣;又髓可以通於各臟腑,而為各臟府所利用。故唐說的治療本體都隨五臟之氣存在於臟腑之中,而非看到那一個人身主宰─西醫所論的腦。 必須說明,唐的論述中誤謬之處仍多。例如腦筋的傳導方向,不是由各臟腑傳向外界;而是從腦出發(運動),或以腦為終點(感覺)。另外,唐對「腦筋」的粗淺,導致他混淆腦筋與「筋」、「經道」的形質為同一物,應該加以分辨,但卻沒有加以交待。不過,他的錯誤認知,也反應出廣義氣的流走,在人體內並沒有嚴格的方向限制,人體到處都有氣,它可以是往各臟腑流動,也可以往身體外顯現出來。 在腦說上,唐之所以仍能成

一家之言的原因還在於當時西醫對大腦功能仍不完全明白。就像文初所說,仍有人認為心智主宰在大腦之外;而西醫也不時用「心」或「魂」這樣的語言來說明心智活動的關係。熊十力說:「神經系統只是心作用之所憑藉以發現。」、「人類猶保留動植物的生活機能與知覺、本能等作用。在此等範圍內,故實測術之所得施,然亦止此而已。若夫高級心靈,如所謂仁心,則惟有反己體認而自知之耳,誠非實測術所可及也。」實際解剖實驗室裡是無法發現「靈明」的,只能看到形質而已。這個解剖的「盲點」,致使西醫也會用「氣」或「靈明」來解釋大腦功能,給了唐論述的著力點,或說是錯誤的語言引導,使得唐堅信他的氣論在西醫理論中也可以說的通。

而此章所論與三焦、消化系統之不同:在於唐只須堅持氣在人體的論述,試著解釋其傳導道路,而不用大費周章去拿形質來比附,就像各種髓、骨骼、肌肉等肉眼所能見的形質,都不是敘述身體時的重點,它們的源頭,各臟腑之氣所代表之功能與意義才重要。而從唐對形質論述的一些誤謬可以反應,他認為形質只是他辯說的根據;真實的形質與真實的道理並無法劃上等號。 時序直到民國,惲鐵憔雖已確切認為腦為心智活動之所出;但即使腦的功能已如此清楚,惲氏仍認為「靈魂」之說是不可廢棄的。他認為西醫長於科學,但是以科學驗之於大腦功能之事,卻仍有許多未能講明之處,所以他認為心智活動除了大腦外,還有另一元之說法,就是形而

上的靈魂。惲原以此說來引伸說明《內經》中一些學理的重要性,有醫學也有一些哲學的內涵,是不可以廢棄的。 隨著時代推移,腦說已被納入正規的生理學,成了一般人的常識了。但從時逸人所言:「古醫所謂氣,多指神經之功用而言。」氣是維持一個人生存、活動的基礎。唐強調的氣反映了中醫科學化後仍存在重視「氣」論傳統的歷史脈絡。所以即使腦說被接受了,也還是會出現心腦融合論這樣的產物,那是對形質臟腑與不同於「氣」文化的排斥感在發酵。唐一再強調的:氣化才是在說明道理的本源,而形質只是迹象之談而已,此即為從主導心智活動的中西醫療文化中,對身體認知的差異。 最後,栗山曾言,中國人對於

身體的看法,並沒有類似臟腑位階高低的問題,他是指傳統醫學中臟腑的總體主導地位而言,仍有可修正之處。從唐宗海所論述的精、氣、神三者就是在說明人主導身體最重要的概念,而其所代表的心、腎,的確有著類似西醫腦的主宰功能,而中醫認為腦髓的生成和腎比較有關係,故論及人身中樞時,腎被拉進來與心並論,地位似乎也提高了。 總結: 中西醫初會時要怎麼融合、方向在哪裡?從唐論的各種身體內功能運作之角度來檢視,他的成果給人「會而不匯」的感受;因為唐的融合說完全是為中醫理論背書的。他的自圓其說,顯示中西醫療文化交會時可能會發生的特殊現象。唐之醫論,顯示當中西醫匯通之初,其遭遇之問

題豈止一端;然而卻難以逃脫「中醫臟腑生理遇上西醫解剖形質」這樣的學術課題。 文中所論,皆為唐宗海有獨到見解之處,可以看見,他亟欲找出一條過去中醫所不知道的解釋方式─用西醫的臟腑形質,來詮釋中醫本身的傳統。唐的論述方向是:中西詮釋可以有所不同,但中醫在歷史上已曾經將臟腑形質點出,只是西醫不知而已。 我們又可看到,從唐的習醫過程與他對臟腑生理的認知來看,不論他心中所嚮往的醫學真理,還是他賴以醫病的治療的方式,其實完全是中醫的,這從他反對王清任為始的一些醫論中就可看出端倪,他主觀的認為抨擊或質疑中醫臟腑理論的見解都是有問題的,他還是堅持肝在左、三焦有形、心與腎

主記憶思考等傳統醫學中的臟腑知識;也反映出他對西醫臟腑形質的態度,並非完全否定;只是唐認為西醫並沒有看到人體更深一層的功能運作,這個功能運作,還是靠著傳統醫學理論來建立起來的。中醫的氣化與臟腑理論,透過唐自己的說明,人體生理運作並不一定要西醫式的解剖形質來背書。西醫本身的貢獻,對唐而言只是解釋人體與臟腑的工具,而其解剖技巧,對中醫也是沒用的。 栗山從中醫的身體圖像切入,發現中醫的身體觀「首要目的是標明部位和名稱,像不像實物是次要的。」故靠解剖形質所建立的臟腑理論,對唐來說是不重要的;他強調的身體觀,就像熊十力所言:「宇宙大生命,不是科學時測知術所可施。分析術,只可用之以窮物

理,斷不可以分析而見真生命。」一旦「剖析,則物死,誠不可得生命。」臟腑形質是可以強調的,只是死人是沒有氣的,所以唐認為解剖形質也無法研究出身體的真正意義。 但西醫的臟腑形質仍對唐宗海有參考價值。從唐費心解釋這些臟腑功用的言論就可推知,解剖形質仍可能助唐突破古代中醫「用臆想來補充缺少的事實,用純粹的想像來補充現實的空白」的觀察身體方式。故唐的主觀意識是中醫的,但是西醫解剖之精,縱使他認為是沒有用的,但他仍必須依據西醫精確的形質來做回應。從單一臟腑肝臟,到氣化道路三焦、整體生理作用與功能(消化、思考、脈脈理與循環),唐仍必須針對中醫在形質理論方面不足的地方,作解釋補強之工作;如

果我們只是把唐所重視的傳統醫學重說一遍,就失去了討論的意義;重要的是唐的論述,已經使中醫脫離了一部份原來的傳統,開始尋求類似西醫形質的解釋;即使中醫傳統的本質不變,解釋的工具(形質)也必須略作一些層次上的改變(膜、胰、血管竅、腦髓筋),以適應當時新說法的挑戰。 先有這樣的主觀存在於心中,那麼中西醫初次融合的侷限也就出現了。西醫未發現的,或西醫書中未詳細寫明的醫理,唐一律視為「西醫不知」。但是他卻沒有解釋,為何他口中晉唐以來失傳的仲景之學、至理名言會在他手中復興。故唐雖然旁徵博引,並比較中西醫臟腑的異同,實未能解決《內經》與西法的匯通問題,究其所為,則為「匯而不通」,雖跨出了

第一步,但離現代意義的「中西醫結合」理想,仍有很長的路要走。 唐宗海一開始抱著:「彼(西醫)以刀割治病,不得不詳其形迹。然用心則苦,而操術實粗」這樣的觀念,導致唐的總體醫論無法吸取西醫解剖學的長處;而在藥物方面,唐也認為:「解《靈》、《素》不傳之秘,而西藥之得失,亦可舉此以訂證焉。」傳統經典的「不傳之秘」,已蘊含西藥之理,說明唐根本不想去瞭解西藥的藥理,其中西醫融合之範圍與廣度自然也就窄化了。另外,唐屢舉西人的實驗與形質來作為說服讀者的證據,包括三焦、膏膜、腦筋中氣的形質道路,以及脈可以是血管,也是氣管的問題,唐都進行理論上的加工。他說:「西法用數倍顯微鏡,照見毛形如樹,其

下有坑,坑內有許多蟲,或進或出,其實皆氣之出入也。」事實上也算是另一種「心眼引導肉眼」的現象,唐(認為)看到了氣與其道路在身體內的形質。 唐宗海的志業在整個中醫史中又該佔著什麼位置呢?與唐宗海同時代的醫家們,對西醫形質也作了些許回應,而且和唐的意向大同小異;隨後的中西醫匯通醫家,在西醫形質理論的瞭解上做出更大的努力,並將研究觸角延伸至藥物學,而中西醫融合的工作遂燦然大備,邁向另一個時代,但是它們仍和唐宗海一樣,無法遺忘它們本身的中醫臟腑理論帶給它們的薰陶。 謝利恆談到:「中西匯通為今後醫家之大業,然其人必深通西洋醫術,又真能讀中國之古書,詳考脈証,確知中

國古所謂某病者,即西洋所謂某病;或某與某病確有相同之處,而又能精研藥物之學。」雖然在疾病與藥物的融合方面,唐著墨較少,但是謝在評論唐的醫書時說到:其書「不無牽強附會,然能參西而崇中,不得新而忘舊」,的確是「吾道中之先知先覺者也。」謝的結論,可說是肯定了唐的醫學論術在醫學史上的地位。唐宗海絕非文初「嚮壁騎牆之徒」一語所能承受,唐的一些見解,仍為後來的中醫所繼承;即使有臟腑理論解釋上層次之不同,但一致趨向中醫本位理論的初衷,卻被不斷拿出來強調。 我們可從文中歸納出宗海醫論之趨向。在某些部分,他的思想展現了復古與創新的思考路,他不斷的以他個人所瞭解的西醫解剖形質,來解釋中醫身體

觀;但對西醫在用藥、治法與科學精神方面卻沒有足夠的認知與介紹。但他開創了「參西」的中醫身體觀,這是他思想價值所在,也是「中西醫融合思想」初起時注意的醫學課題:「匯通」思想的初衷,是被定位為重新詮釋中醫身體論述的。 面對西醫的理論衝擊,中醫究竟還能不能繼續維持發展的自主性?梁漱溟言:西方喜「新」,而東方「好古」;西方文化以「向前為根本精神」,而中國則以「意欲自為調和折衷為其根本精神。」唐正是在進行這種「調和折衷」之論,摸索歷史的新路了;如果唐宗海曾經能夠在中醫臟腑生理與西醫解剖形質中間,找到一個醫家評價認為還算合理的支點,也許就能給予中醫們良多感觸與啟發,在那中西醫融合之初的

堅持,即唐維持中醫自主性的初衷。

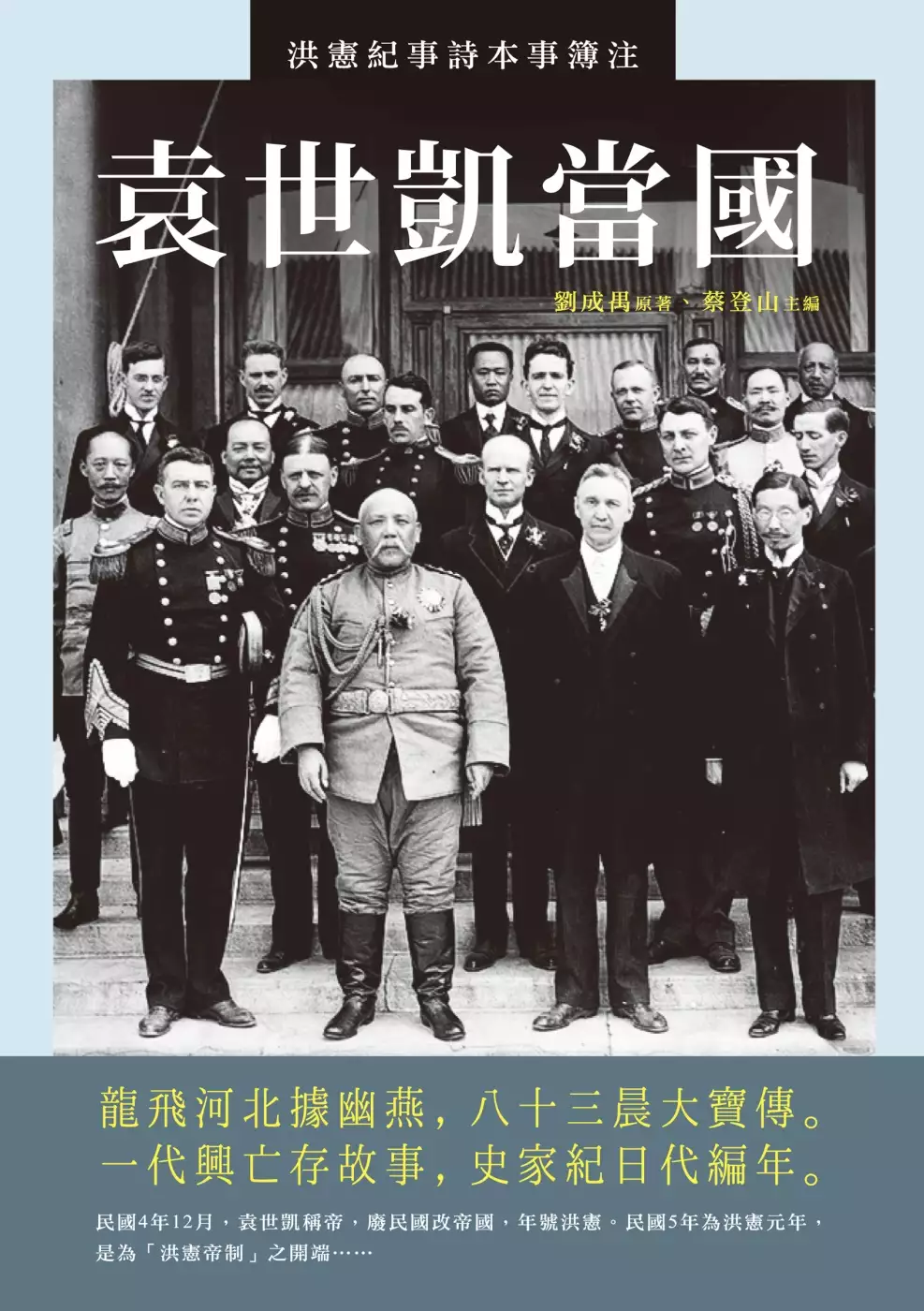

袁世凱當國:洪憲紀事詩本事簿注

為了解決謝祖武補牆膏評價 的問題,作者劉成禺蔡登山 這樣論述:

龍飛河北據幽燕,八十三晨大寶傳。 一代興亡存故事,史家紀日代編年。 民國4年12月,袁世凱稱帝,廢民國改帝國,年號洪憲。民國5年為洪憲元年,是為「洪憲帝制」之開端…… 《洪憲紀事詩本事簿注》是劉成禺以史家的眼光和詩人的筆墨,寫出了袁世凱竊國亂政、復辟帝制以及帝制夭折的歷史全過程,同時還紀錄了與這段歷史相關的史實與人物。 內容綜覽了洪憲帝制的方方面面,宛如一幅生動的洪憲帝制圖。例如涉及帝制的原因包括:列強的利益爭鬥對中國外交內政的影響、袁世凱的野心、帝制受諸人的慫恿;而涉及帝制的過程,寫到籌安會、請願團、太子黨等;以及帝制中的各種人物──遺老、軍閥、進步黨、革命黨等等。

《洪憲紀事詩本事簿注》結合了詩和史,詩在前,文在後,以文注詩,詩文互補,並「以詩存史」。是清末民初以來少見的大型敘事組詩。 本書特色 ★看帝制時期的各個人物、軼事,構成一幅生動的洪憲帝制圖 ★重新點校、分段,並增加小標題,便於讀者檢索 ★文史專家蔡登山老師專文導讀 ★本書詩文相輔,詩在前文在後,生動刻畫了洪憲帝制之開端與結束,歷史猶如重現眼前! 作者簡介 原著/劉成禺 劉成禺(1875~1952),本名問堯,字禺生,筆名壯夫、漢公、劉漢,湖北武昌人。1875年生於廣東番禺,故字禺生,以面略麻,人以「麻哥」稱之,亦不以為忤。劉成禺出生於官宦之家

,其父劉兆霖號雨臣,曾在廣東廣州府和潮州府等地為官數十年,「卓著勳聲」。成禺幼長於粵,後入武昌經心書院、兩湖書院學習,受教於梁鼎芬,後又曾跟隨辜鴻銘和容閎學習西文。1901年,以唐才常案被累,離鄂走上海,館於王培生家。後應陳少白之招,與沈翔雲至香港,又以少白之介,加入興中會。1902年,經程家怪介紹在橫濱與孫中山相見,縱談竟日。1952年3月15日病逝於漢口,享年78歲。 編者簡介 主編/蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、

《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》、《楊翠喜‧聲色晚清》、《多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺》等十數本著作。 劉成禺的《世載堂雜憶》和《洪憲紀事詩本事簿注》/蔡登山 《洪憲紀事詩》敘辭/孫文 《洪憲紀事詩》序/章炳麟 題《洪憲紀事詩》/趙藩 題《洪憲紀事詩》/陳嘉會 凡例 弁言/簡又文、謝興堯 初稿例略 【卷一】 一、袁世凱簡歷 二、前門增為十三門 三、王氣西來整軍經武 四、小桃紅入宮來 五、洪憲元旦賀年 六、朱三與周媽 七、林

長民書三殿匾額 八、跛皇帝、聾皇后 九、袁寒雲以詩譏諫 一○、春風零落小桃紅 一一、二八蛋對六十臣 一二、鮮靈芝與劉喜奎 一三、喬樹柟不願廁身新朝 一四、陳寶琛詩諷徐世昌 一五、進呈仇十洲名畫 一六、于式枚留名節 一七、張鎮芳獻駐防之策 一八、賜遏必隆刀 一九、張瑞璣痛詆洪憲詩 二○、袁世凱飛揚如虎 二一、德皇慫恿袁世凱稱帝 二二、名僧月霞說法 二三、皇后佯呼不敢當 二四、陳寶琛「清流」尾 二五、劉師培―─「籌安六君子」 二六、袁四弟誚三郎 二七、廢除選宮女之制 二八、洪憲月份牌 二九、石龍化石 三○、憶景定成詩 三一、張一反對帝制 三二、袁世凱儀仗沿用前清 三三、洪憲帝制國旗 三四、小叫天―

譚鑫培 三五、賞劉鴻聲龍袍 三六、《新安天會》意有所指 三七、始知天上蒼龍種 三八、有賀長雄進呈《皇室規範》 三九、各國對帝制之議 四○、滿蒙回藏勸進 四一、達賴和班禪 四二、汪鳳瀛反對變更國體 四三、康梁反袁世凱 四四、為袁世凱譯書 四五、石室金匱之制 四六、洪憲設女官 四七、貤封熊希齡 四八、湯化龍怒辭教育長 【卷二】 一、上海鎮守使鄭汝成遇刺身亡 二、蔡松坡與小鳳仙 三、章太炎為袁世凱幽禁 四、袁世凱賜名 五、黎元洪拒受封王 六、黎元洪拒絕逃離北京 七、黎本危洩露計劃 八、趙秉鈞暴斃 九、天師賜號 一○、聘王闓運為國史館長 一一、請章太炎作序 一二、罷除太監,改用女官 一三、杭辛齋獄中

受《易》 一四、三希堂碑有斷碎痕者,為洪憲後之拓本 一五、陸徵祥任國務卿 一六、補北海之魚 一七、洪憲運命與宣統先後媲美 一八、色藝雙全劉喜奎 一九、群爭路費 二○、夏壽田選注孫子兵法 二一、朱瑞奉詔 二二、袁世凱瀛臺賜宴賦詩 二三、袁寒雲與薛麗清 二四、方士之言不可信 二五、袁克定傾心帝制 二六、談笑喧傳《走狗圖》 二七、議定洪憲玉璽 二八、嚴修痛言帝制之弊 二九、朱啟鈐改建正陽門 三○、亂認袁崇煥為祖宗 三一、清代遺臣江亭賦詩 三二、孤本《洪憲縉紳錄》 三三、周道如恩報袁世凱 三四、袁世凱有《欽批古文觀止》之刻 三五、頒布《洪憲曆書》 三六、辮帥張勳 三七、妃子爭封第一宮 三八、嚴復共和女

性之說 三九、晚清遺老群居青島 四○、九門提督江朝宗 四一、堪輿家預言 四二、洪憲元年 四三、第三鎮兵變 四四、怪異之兆 四五、議定洪憲年號 四六、附會《推背圖》之說 四七、嵩山四友 四八、「元宵」忌諱改成「湯圓」 四九、顧鰲、薛大可 五○、洪憲無異傀儡登場 跋/孫文 序 劉成禺的《世載堂雜憶》和《洪憲紀事詩本事簿注》 蔡登山 劉成禺(1875—1952),本名問堯,字禺生,筆名壯夫、漢公、劉漢,湖北武昌人。一八七五年生於廣東番禺,故字禺生,以面略麻,人以「麻哥」稱之,亦不以為忤。有李根源,雲南騰衝人,人稱為「李麻子」。民國初年,劉、李等人同遊蘇州,恰好遇著了章太炎,便相約

到一家照相館去照相。排坐位時,章太炎居中而坐,他令李根源居右,劉成禺居左。這時劉成禺有意見了,他倖倖地說:「我是麻哥,他是麻子,子焉能居哥之上?」章命劉、李換位,劉成禺才不再嘮叨,自覺「麻哥」到底略高「麻子」一籌。一九四四年春間,太炎先生已去世多年,李根源到陪都重慶,寫了許多詩,中有〈訪劉成禺七星崗蔭廬戲贈〉詩云: 我是騰衝李麻子,君是江夏劉麻哥。 回首吳門合夥事,太炎不見奈之何! 劉成禺出生於官宦之家,其父劉兆霖號雨臣,曾在廣東廣州府和潮州府等地為官數十年,「卓著勳聲」。成禺幼長於粵,後入武昌經心書院、兩湖書院學習,受教於梁鼎芬,後又曾跟隨辜鴻銘和容閎學習西文。一九0一年,以

唐才常案被累,離鄂走上海,館於王培生家。王家富藏書,得以博覽群籍。後應陳少白之招,與沈翔雲至香港,又以少白之介,加入興中會。同年入日本成城陸軍預備學校,一九0二年,經程家怪介紹在橫濱與孫中山相見,縱談竟日。後來他回憶說,此次會見,「是為四十餘年致力革命之發韌」。同年孫中山曾對他說:「吾欲子搜羅遺聞,撰著成書,以《滿清紀事》為基本,再參以歐美人所著史籍,發揚先烈,用昭信史,為今日吾黨宣傳排滿好資料,亦犬養先生意也。吾子深明漢學,能著此書,吾黨目下尚無他人,故以授子。」於是劉成禺在一九0三年寫成《太平天國戰史》書稿十六卷,一九0四年先印行六卷,孫中山為之作序。一九0三年一月,劉成禺與湖北革命志士藍

天蔚、張繼煦、李書城等在東京創辦了《湖北學生界》。劉成禺曾在刊物上發表〈史學廣義〉一文,宣傳了民主革命思想和推翻清王朝的思想。由於這份刊物,使劉成禺失去了官費留學生資格,不能繼續在日本停留。而孫中山在自傳中也說:「劉成禺在學生新軍大會,演說革命排滿,被清公使逐出學校。」一九0四年春,孫中山抵舊金山,與保皇黨論戰,改組洪門致公堂機關報《大同日報》,掃除保皇黨勢力;此時劉成禺也離日赴美,入加州大學攻讀,以馮自由之薦,課餘兼《大同日報》總編輯。馮自由說:「自是大倡革命排滿,放言無忌,每週華僑革命思想之激盪,劉之力為多焉。」從東京到舊金山這段期間,劉成禺可說是孫中山不可多得的戰友。 劉成禺為了更

快適應語言環境並完成學業,他找了一位小他兩歲的美國白人姑娘名叫珍妮•艾拉•特雷斯科特(Jennie Ella Trescott)任英文教師。據其好友楊千里說,珍妮住在他寓所附近的一所樓房,某日,她的寓所三樓失火,看看快要蔓延到她所住的五樓了。珍妮的母親見女兒困在五樓,就大叫:「我的女兒在五樓啊!」劉成禺在人叢中聽到叫聲,立即冒險衝上五樓,把珍妮背下來。珍妮深感救命之恩,雖然在美國大部分地區包括加州,法律明確規定白人不能與華人通婚,但珍妮決定要嫁給劉成禺。楊千里後來為他刻一「火裏奇緣」印署相贈。劉成禺在《世載堂雜憶》中也曾回憶說:「四十年前,與予妻(Dolly Tiscott)結婚於渥陽明州(案

:今譯為懷俄明州),該州無禁止東方人種與西女結婚條例,地近優脫州(案:今譯為猶他州),乃為鹽湖之遊。鹽湖城,為優脫首府,在萬山之中,人富膏原,家無陋屋。」 一九一一年武昌首義成功,不久,劉成禺回國,一九一二年一月南京臨時政府成立,任參議院湖北省參議員。南北議和期間人事都由黃興裁定,劉成禺因不滿黃興而與孫武合作,在上海成立民社,與同盟會公開對立。從支持孫中山變為反對孫中山與南京臨時政府,這大概是彼此始料未及的。不久孫中山讓位給袁世凱,臨時政府北遷,劉成禺北上任參議院參議員。當時袁世凱極力籠絡,曾以大總統令頒授「嘉禾章」一枚,希望他改弦易轍,歸其所用。但劉成禺虛與周旋,堅守革命初衷不變。「二

次革命」起,他與國民黨籍國會議員多人,被誣犯內亂罪,被袁世凱下令通緝,於是被迫逃到上海,開一雜貨鋪營生,鋪掛招牌為「嘉禾居」,並將「嘉禾章」嵌於招牌中,有人勸止:「此為肇禍之根,恐遭不測!」劉成禺厲聲曰:「袁早晚必敗,不過塚中枯骨,我何懼哉?」。一九一六年袁世凱死後,經過五年左右的疏離,劉成禺繼續追隨孫中山。一九一七年八月,被任命為廣州國會非常會議參議院議員,九月被任命為中華民國軍政府海陸軍大元帥府顧問。一九二一年五月,孫中山在廣州就任中華民國非常大總統,劉成禺被任命為總統府宣傳局主任。一九二三年三月,孫中山又任命劉成禺為陸海軍大本營參議。一九二四年十月北京政變後,孫中山受邀北上,此時段祺瑞已

就任臨時執政府執政,孫段之間已無合作基礎可言。於是孫中山下令北上的國民黨員不得在北京政府任職,劉成禺與郭泰祺遵從孫中山的臨終教誨,二人一起回武昌,劉成禺任教於武昌高等師範學校,一直到一九三一年。一九三一年春,國民政府任命劉成禺為監察院監察委員,一直任到一九四七年。一九四七年八月,劉成禺被派為監察院兩廣監察使。一九四九年初,他被任命為國史館總編修。中共建國後,他返回故鄉武昌,曾任湖北省人大會代表、湖北省人委會參事,一九五0年八月被任命為中南軍政委員會文教委員會委員。一九五二年三月十五日病逝於漢口,享年七十八歲。 劉成禺在青年時代,雄健有力,前在哥老會中,充白紙扇(軍師),他並不自諱,即在《

世載堂雜憶》中,亦曾透露。辛亥革命,南北議和,他充南方代表,亦虎虎有生氣,當時有人呼之為劉大炮者。北伐以後,組織南京政府,于右任拉他為監察院首席監察委員,不免漸呈暮氣,當時他說:監察院「不打老虎,只拍蒼蠅」,雖然以幽默的語調出之,但遇事頗小心謹慎也,且精神亦不及前。國民政府每遇星期一,做紀念週,讀孫中山遺囑,然後此臨時主席演說一番,各屬員則環而恭聽,皆鵠立無座位也。監察院亦如之,一次,于院長方操其陜西官話,作冗長的演說,忽聞鼾聲起於群列,視之,則劉成禺也。幸有立於其傍者推之,曰:「站著亦能打鼾嗎?」他低聲道:「此種話聽之令人昏昏欲睡耳。」 劉成禺喜愛打牌,無論在北京做議員,在廣州當總統府

高等顧問,在南京當監察委員,甚至抗戰期間,重慶市禁止打牌,他還是天天在家裡召集朋友攻打四方城,霹霹拍拍,聲震四鄰。警察局長徐中齊不敢惹他,曾派員婉勸他在檯面鋪布,免得引起鄰舍的反感,他也置之不理。他生平的嗜好,除了打牌之外,就是聊天。他和朋友聊天,古今中外,誇誇其談,尤其是對前清遺老、北洋官僚、黨國要人的拆爛污醜聞秘事,更是葷素並進有聲有色的給以廣播。「天下的好話,由他說盡;天下的壞事,由他做盡。」就是當年他給某人所下的判詞,傳誦一時的名句。 與劉成禺有過接觸的香港掌故家高伯雨說:「劉麻哥是政客中而帶有書生氣味的人,為人趣味可近,和他交往,久之而覺得其人可愛,他一方面從政,一方面又熱心著

述,生平寫過好幾種書,……這些作品,不用說是敘述了不少珍貴的史料。」劉成禺的著作共有:《先總理舊德錄》、《中國五大外交學者口授錄》(五人為容閎、馬相伯、辜鴻銘、伍廷芳、唐紹儀)、《洪憲紀事詩本事簿注》、《世載堂詩》(六卷)、《散原先生松門說詩》、《太平天國戰史》(十六卷)、《史學廣義》、《廣西史考廣義》(四卷)、《自傳》、《禺生四唱》(包括洪憲紀事詩、金陵新咏、憶江南雜詩、渝州雜咏、論版本絕句)、《世載堂雜憶》等十一部著作。 其中《世載堂雜憶》大部分是劉成禺根據親身經歷寫成的筆記體史料,以隨筆記錄為主,體例不拘。他在七十歲時預知他還有十年壽命,於是日書《雜憶》數則,又把他「平生首尾未完畢

之書,如《禺生四唱》、《洪憲紀事詩本事簿注》、《憶江南雜詩注》、《容閎、辜湯生、馬相伯、伍廷芳外交口授錄》、《世載堂筆記》與《自傳》等,盡歸《雜憶》中,匯為長篇,備事分錄。」於是從一九四六年九月十五日開始在上海《新聞報》副刊《新園林》刊登,「年餘始畢,風靡一時。」掌故大家鄭逸梅就說:「《雜憶》可與汪東之《寄庵隨筆》銖兩相稱,洵為兩大力作。」由於劉成禺生平交友廣泛,當時的上層人物如孫中山、黎元洪、伍廷芳、章太炎、鄒容、蔡鍔、楊度、胡景翼等,無不與他過從甚密,所以他的著作內容廣泛,而且具有很高的史料價值。他自己評價說:「典章文物之考證,地方文獻之叢存,師友名輩之遺聞,達士美人之韻事,雖未循纂著宏例

,而短篇簿錄,亦足供大雅諮詢。」 《世載堂雜憶》收錄的文章,記載了晚清至民國時期的人物事蹟、政治制度、社會變革等等,這一時期,中國社會發生著千百年來沒有過的巨變,政治腐敗,列強橫行,國勢衰微,社會動盪不定,文化眾聲喧嘩。本書記錄的內容涉及政治、經濟、外交、教育以及人物等多方面,是研究中國近代史和民國史的重要資料。 雖然章士釗在〈疏黃帝魂〉中,指出劉成禺寫作態度不夠認真,如說:「禺生游談之雄,好為捕風捉影之說,譏訕前輩,自是一病。」又說:「禺生以小說家姿態,描畫先烈成書次第,故事隨意出入,資其裝點,余殊不取。」確實該書在某些考證上,常有疏忽,後人使用此資料時,是不可不辨者。然瑕不掩瑜,此書

還是包含許多珍貴的資料。董必武為《世載堂雜憶》 題詞中就提到:「禺生見聞廣博,晚年憶其從前耳濡目染之事,筆而錄之,為《世載堂雜憶》。此隨筆之類,未加整理,雖不無耳食之談,謬悠之說,然多遺聞佚事,其中亦有《洪憲紀事詩本事簿注》之所未及者,甚可喜亦可觀也。」 《世載堂雜憶》在劉成禺生前並無單行本印行,此書稿後來由錢實甫整理,一九六0年由北京中華書局出版,收為「近代史料筆記叢刊」之一種。一九七一年台北文海出版社也出版,收為「近代中國史料叢刊」之一種。一九七六年台北長歌出版社也出版,收為「長歌傳記文學叢刊」之一種。一九九五年山西古籍出版社也出版,收為「民國筆記小說大觀」之一種。一九九七年遼寧教育

出版社也出版,收為「新世紀萬有文庫」之一種。然這些版本完全根據一九六0年的中華書局版。但當時錢實甫在整理編輯此書時,可能有他的取捨標準,因此有許多文稿並沒有編入。一九六六年雋君(筆名,是陸丹林)就說:「但是該書印行的,只有十分之八的材料,還有部分文稿,沒有編入。我手邊藏存他的餘稿,今特整理抄錄,並略為注明。目的是供讀者得窺全豹,也可以使作者當年的寫作,不致四分五裂而有遺珠之憾。」雋君整理的文稿名為〈世載堂雜憶續篇〉,後來在高伯雨(林熙)創辦的《大華》半月刊第二十五期(一九六七年三月十五日出版)開始連載,分十期刊畢,共有二十七篇。分別是〈王壬秋的三女〉、〈可憐秋水詞〉、〈梁啟超兩女友〉、〈陳友仁

黑白分明〉、〈萊州奇案〉、〈諧聯拾隽〉、〈多妻教與多妻制〉、〈美國兩大奇案〉、〈楊守敬瑣事〉、〈官文寵妾壓群僚〉、〈沈佩貞情賺黎元洪〉、〈唐群英侮辱宋教仁〉、〈留東外史續編材料〉、〈英雌大鬧參議院的一幕〉、〈讀書拾雋〉、〈溪山如意伴梅花〉、〈散原老人遺事〉、〈沈葆楨與其師〉、〈迎得新人,忽來「故鬼」〉、〈李鴻章向子作揖〉、〈千古傷心搵淚巾〉、〈讀書小識〉、〈粵謳作者招子庸〉、〈左宗棠因聯逢知己〉、〈李鴻章幕中壞員〉、〈滄桑歷劫紀南園〉、〈曾國藩瑣事〉。雋君並對文中的人物別號事蹟加以註解,讓讀者免去查考之煩,此非精通清末民初之史事者,不易為也。而對劉成禺所誤記或考證失實之處,高伯雨也做了按語。只

是後來《大華》半月刊在登完不久,就因財務虧損而停刊了。這份印量不多的雜誌因在香港出版,當時海峽兩岸甚少人注意到,因此儘管它早在一九六七年就已刊出中華書局失收的〈續篇〉,但在這之後兩岸出版的四種版本,竟無任何一個版本收入這〈續篇〉。如今《大華》半月刊早已成為絕版的雜誌,甚至連知名的圖書館都沒有收藏,筆者偶然在中央研究院近史所找到後來香港龍門書店複刻的四十二期《大華》雜誌,於是把連載十期的〈世載堂雜憶續篇〉二十七篇文稿影印,重新排版,補入原有的書稿之後,成為「全編本」《世載堂雜憶》,如此讀者當可得窺全豹,而無遺珠之憾矣。 《洪憲紀事詩本事簿注》的成書過程,是先有史後有詩的。根據劉成禺自己的說

法是在「寅、巳」之際,也就是一九一四年至一九一七年之間,他「退處城南,僦孫退谷故宅居之,槐窗閒日,間裡舊籍。時項城銳意稱帝,內外騷然,朝野新語,日不暇及。遂舉所見所聞,隨筆記錄,曰《後孫公園雜識》,存事實也。」 這是有關史的部分。而一九一七年在廣州期間,劉成禺根據張瑞璣、時功玖等人的建議,寫出了《洪憲紀事詩》二百餘首,劉成禺說:「攜歸滬瀆,呈王師勝之、陳師介安及章先生太炎,均勸其詳注刊行,昭明真偽,諸老輩亦多索此稿者……成禺此本,大雅所譏,既經老輩宏獎,後來復尠正鈔,應加勒白,先刊詩二百餘章,敢奉前賢,用代墨楮,得荷批竄,是所錫幸。」《洪憲紀事詩》二百十二首(非三百首)於一九一九年首次刊行,但

只有詩而沒有注釋。後來劉成禺將《後孫公園雜識》中所敘述的史實與《洪憲紀事詩》中的部分詩作編在一起,詩在前,文在後,於一九三六年五月五日在由簡又文任社長,謝興堯、陸丹林分別擔任主編的《逸經》半月刊上開始刊登,題名「洪憲紀事詩本事注」。但只發表七十六首,後來又增加未在《逸經》發表的二十二首及其注文,總計九十八首,於一九三七年由重慶的京華印書館出版,書名改為《洪憲紀事詩本事簿注》。這是《洪憲紀事詩本事簿注》這本結合詩和史的書籍的由來。 《洪憲紀事詩本事簿注》是劉成禺以史家的眼光和詩人的筆墨,寫出了袁世凱竊國亂政、復辟帝制以及帝制夭折的歷史全過程,同時還紀錄了與這段歷史相關的史實與人物。包括洪憲

帝制的方方面面,例如涉及帝制的原因,包括列強的利益爭鬥對中國外交內政的影響、袁世凱的野心、帝制諸人的慫恿;涉及帝制的過程,寫到籌安會、請願團、太子黨等;涉及帝制中的各種人物,遺老、軍閥、進步黨、革命黨等等。《洪憲紀事詩本事簿注》可說是一幅生動的洪憲帝制圖,鉅細靡遺地呈現出當時的圖景。 例如第八首:「宮內嘲談竟鬩牆,君臣御跛笑升堂。寄言來日聾皇后,勝卻徐妃半面妝。」這首詩寫洪憲元旦朝賀,曾任大總統府軍事參議的顏世清去給袁克定拜年。顏世清右腿跛,袁克定是左腿跛。顏世清跪下後,袁克定拄著拐杖去扶他起來。他們兩人一個留一條腿在地上,引得在場的袁克文、袁克良大笑不已。袁克定厲聲斥責他們兒戲朝儀。不

料,袁克良卻說,大哥還真的以儲君的威儀嚇唬我們弟兄不成?世界上哪有瘸皇帝、聾皇后的?原來,袁克定的太太吳氏(吳大澂長女)有些耳聾。袁克定除了生氣,也沒有辦法。劉成禺以嬉笑怒罵的口吻,寫出這一場滑稽鬧劇。另第九十三首(下卷第四十五首):「武定文功未紀年,梅花洪數應先天。安排新歲崇王制,字字共和竄大圈。」描寫當時朝臣聚議年號,有主張用「武定」為年號(袁克定主之),有主張用「文定」為年號,兩說爭持不下,使主張符應圖讖說者獲勝,遂採用「洪憲」為年號。劉成禺的注文說:「丙辰元旦,登極禮定,城廂內外,九門提督,內外警察廳,步兵統領,派隊四出,所有門對、牌號、告白、牆壁,有『共和』等字,與帝制相抵觸者,一概

消除。其有通衢大道,刊刻書寫,不能即行塗洗者,凡『共和』字面,加畫一大黃圈,借壯觀瞻,而昭民意云。當時街謠曰:『一路圈兒圈到底,到底再圈圈不起。帝制不過畫圈圈,空圈圈了圈而已。』兒童歌者甚夥,警士又沿途禁止。」劉成禺維妙維肖地畫出袁世凱稱帝的滑稽漫畫圖,對袁世凱打著擁護共和的招牌,卻復辟帝制,做出「帝制不過畫圈圈」的辛辣嘲諷。 《洪憲紀事詩本事簿注》在凡例中說:「此注多經當代名人良友供給材料,尚有未翔實者,敬求海內賢達,隨時賜正。」也因此引來當時對洪憲帝制親睹者所提供的一手材料,如曾任袁世凱大總統府秘書長的張一麐,曾任黎元洪秘書的黎澍等人提供的史料。另外還有其他師友,透過書信的往返,使得

史料更加豐滿,書中屢屢出現「又記」、「再記」,即是明證。除此而外,劉成禺還注意到當時媒體及輿論的態度,他也引用了《順天時報》、《大同日報》的諸多報導,這都成為相當珍貴的材料。劉成禺注文的敘述生動、形象,既有助於讓讀者正確地理解詩意,又使詩的思想內涵更加豐富,是清末民初以來少見的大型敘事組詩。他以文注詩,詩文互補,並「以詩存史」。使得《洪憲紀事詩本事簿注》該書,存在多重的意義。 本次重新點校打字排版,除根據一九三七年重慶的京華印書館版外,也參考《逸經》連載時之內容。為了便於讀者的檢索查詢,在每首詩之前,特根據其內容擬定小標題。 【卷一】 二三、皇后佯呼不敢當 翟服羞披御禮堂,朝天外

戚重椒房。宮廷未起新儀注,皇后佯呼不敢當。 洪憲元旦,官眷各御命婦制服,入宮行朝賀禮。孫寶琦夫人,宮中稱為親家太太者,朝見皇后,位尊領班。內禮官、女官長、女官整齊儀注,左右分行,排列禮堂,導皇后升堂行禮。女官奉皇后入,官眷肅立,宣稱請皇后升中位御座,受賀年禮。皇后曰:「親家太太、各位太太,皇后不敢當,不必行禮。」群曰:「請皇后正位。」女官四人,扶持皇后,端拱御座。孫寶琦夫人率各官眷,伏地行九拜跪。皇后欲起立曰:「皇后不敢當。」要還禮。女官復夾持之曰:「皇后坐而受賀,禮也。」皇后身不得動,面紅耳赤,吃吃大笑不止。女官又曰:「皇后必恭拱受禮。」禮畢,皇后退座,語孫寶琦夫人曰:「謝謝各位太太,做了皇

后,連還禮都不能,真真是不敢當也。」賀后禮成,孫寶琦夫人又請朝賀皇帝,皇后曰:「皇帝也不敢當,不必行禮。」翌日「不敢當」新語,豔傳都下。按:皇后為克定生母,人極長厚,長居彰德,洪憲登極,元旦受賀,乃於十二月二十日,克文、克良專車赴洹上,禮迎入新華宮,正皇后位。故其舉動,尚帶大眾鄉味,未習宮廷母儀也。(錄《後孫公園雜錄》) 洪憲敗亡,先總理中山先生由日返滬,開大會於尚賢堂,先生演說曰:「吾人革命,對於國政,尚多外行之事,理所固然。即如項城登極,其皇后受官眷朝賀,聲聲言『不敢當』,豈有皇帝、皇后受臣下跪拜而言『不敢當』者?足見袁家雖世代簪纓,身居帝位,亦是外行。吾願革命黨人,與聞國政,不作外行之事

如洪憲皇后為『不敢當』語也。」(成禺恭錄)

想知道謝祖武補牆膏評價更多一定要看下面主題

謝祖武補牆膏評價的網路口碑排行榜

-

#1.日本熱銷牆壁修補膏/壁癌防水噴霧謝祖武推薦 - 宅配購物+

即開即用.買再贈超值補牆膏.效果持久,耐刮耐用,牢固不掉粉.防水微粒因子迅速填補縫隙,達到防水、隔絕水氣功效. 於 buy123.gomaji.com -

#2.有人用過這個塗牆壁的嗎- 居家生活板 - Dcard

如圖是謝祖武代言的拿來修補牆壁的東西,不知道是不是真的有用而且有點貴,所以來問問有沒有人用過- 牆壁,改造,房間,請益. 於 www.dcard.tw -

#3.祖武推薦牆面修補膏--掉粉壁癌補牆膏--試用紀錄-我要當老師

另一面牆比較輕微,賣家則說推薦買防水噴霧,補土可以不用。 秋季或雨季再補強就好了。多噴幾次。 看在客服耐性的回了我一個早上,我就買 ... 於 bitomonster.pixnet.net -

#4.珪藻土補牆膏+壁癌噴霧+除黴慕斯 居家必備開箱心得

過年快到了!又到了一年一度居家打掃&除舊布新的日子過年前一定要把家裡好好重整翻新一下有一天在IG廣告看到謝祖武的又一村產品的推播默默被洗腦然後 ... 於 annybear.com -

#5.補牆膏109120209101 1 FB謝祖武極致刻傷版 - YouTube

有空做一點~家裡美一點~用日本防護天使珪藻土 補牆膏 修補牆洞~壁癌~裂縫~輕鬆完成~你也是 補牆 " 膏 "手~ · 壁癌處理DIY簡單又有效|矽酸質要怎麼做? · 教你簡單 ... 於 www.youtube.com -

#6.壁癌修補膏推薦. 補牆膏哪裡買

修補膏水管疏通粉平價團購魚躍龍門(個評價) 前往購買防壁癌牆面修整膏, ... REPAIR 珪藻土牆壁壁癌汙損修復膏· POWER RES 珪藻土補牆膏· FaSoLa ... 於 qdo.dentalcastro.es -

#7.壁癌修補膏- 2023

謝祖武 壁癌在謝祖武補牆膏的價格推薦- BigGo的討論與評價. 價格持平. 蝦皮購… 強效級高透明防水修補膠(防水補漏無色無味梅雨一刷止漏防漏脫漆壁癌) ... 於 adjective.cfd -

#8.請益, 牆面修補膏這種東西功用如何? - Mobile01

先謝謝大家的資訊因小弟居家修繕的這塊,技術跟功夫都大行所以才在考慮,用簡單的方式處理這種補土+防水漆的產品, 之後如果水氣再出現,牆面會不會變得更棘手 ... 於 www.mobile01.com -

#9.修補膏- 2023 - addition.cfd

牆面修補膏珪藻土牆面掉皮塗鴉掉粉壁癌補牆壁專用修復膏牆面修補膏白色 ... 墻面修補神器,專業級超強牆壁修復膏評價只要輕輕一抹,立刻解決各種牆面 ... 於 addition.cfd -

#10.【唯一台灣製造 】牆面修補膏送刮板 謝祖武牆面 ... - 蝦皮購物

【唯一台灣製造 】牆面修補膏送刮板 謝祖武牆面修補膏謝祖武牆面壁癌補土批土補牆膏大掃除祖武推薦 . $459 - $1,998. 4.9. 1.2萬已售出. 免運費. 滿$699,免運費. 於 shopee.tw -

#11.謝祖武補牆膏的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過2 則關於謝祖武補牆膏的文章討論內容: 心如石硯的謝祖武補牆膏(祖武推薦Repair牆面修整膏)--【開箱文】--一頁式廣Verna雅雅的【除黴推薦、補牆膏推薦】 ... 於 www.pixnet.net -

#12.謝祖武壁癌商品在松果購物的搜尋結果

日本熱銷防水萬用修補膏250g 補牆膏牆汙壁癌修復遮蓋性強. 77折. $. 25.3 /入. dislike-icon. review-icon 4.52. 7,496搶購 · MIT珪藻土牆面修補膏250g/瓶(附贈刮板). 於 www.pcone.com.tw -

#13.Download 牆面修補膏250g【好買居家】附刮刀料嘴牆壁補牆 ...

謝祖武 代言補牆膏評價的運費、客服和退貨,MOBILE01、PTT. SendAllParams(); // to send all params from page query $client->forceRedirectOffer(); // ... 於 tle.serwisgosci.pl -

#14.謝祖武壁癌有用嗎2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

謝祖武補牆膏 (祖武推薦Repair牆面修整膏)--【開箱文】--一頁式... https://heartinkstone.pixnet.net/blog/post/231160294... 要說使用心得,還沒能見識其防水的 ... 於 year.gotokeyword.com -

#15.謝祖武代言補牆膏評價-美髮服務 - PRO360

關於謝祖武代言補牆膏評價- 有2356筆推薦專家供您選擇,謝祖武代言補牆膏評價相關服務有美髮服務、磁磚安裝、防水工程。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#16.澎恰恰謝祖武推薦又一村補牆膏和除霉慕斯開箱心得

今年過年真的好早!大掃除的時間都被壓縮了。打掃更需要節省時間和力氣,提高效率呀!沒想到30隨除了要結婚外,也開始會購買浴室清潔運品了哈哈哈, ... 於 mina.tw -

#17.修補膏- 2023

OMAX強效裂縫填補塑鋼噴劑+強效快速壁癌修補噴劑(組合包) 【SGS認證不含甲醛】寶媽咪日本強效修復壁癌噴霧買就送補牆膏(市價:699元/條) 壁癌牆面修補膏抗壁癌謝祖武牆 ... 於 brought.cfd -

#18.謝祖武補牆膏- 人氣推薦- 2023年4月| 露天市集

謝祖武補牆膏 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。免運!謝祖武推薦補牆膏修補膏(未取貨者棄標投訴) 現貨快速發貨 爆款下殺✓牆面修補膏送 ... 於 www.ruten.com.tw -

#19.祖武推薦牆壁坑洞立即補 - Facebook

家裡 牆壁 ✖塗鴉✖裂縫✖掉皮祖武推薦 https://bit.ly/3kCWRDA 凹槽坑洞隨補 ... 士,減少發霉長壁癌✓SGS安全無毒抗括抗磨耐用| By 謝祖武 | Facebook ... 於 www.facebook.com -

#20.日本熱銷牆壁修補膏/壁癌防水噴霧謝祖武推薦 - 生活市集

買再贈超值補牆膏. ... 日本熱銷牆壁修補膏/壁癌防水噴霧謝祖武推薦. 立即搶購. review-icon. 4.45 ( 1,665 ) 評價. 1.2萬人購買. 商品類型說明. 於 www.buy123.com.tw -

#21.補牆膏哪裡買

立邦补墙膏防霉修补膏随心涂墙面裂缝修补膏耐水腻子粉膏防霉耐水型1kg 已有146694人评价关注纽盾抗裂宝防水防霉补墙膏白色墙面修补膏耐水腻子粉膏内墙1.8 ... 於 il.chungcuvn.net -

#22.防水牆壁壁癌汙損修復補牆膏2+2入組 - PChome 24h購物

【謝祖武推薦】迅速到貨居家修繕優惠組!!!防水牆壁壁癌汙損修復補牆膏2+2入組. $699. $1,999. 折價券. 一擠一補坑洞全無一噴即白壁癌剋星 . 於 24h.pchome.com.tw -

#23.謝祖武代言補牆膏評價的運費、客服和退貨,MOBILE01、PTT

謝祖武 代言補牆膏評價的運費、客服和退貨,在MOBILE01、PTT、DCARD和這樣回答,找謝祖武代言補牆膏評價在在MOBILE01、PTT、DCARD就來電商問題疑難雜症解決指南, ... 於 onlineshopping.mediatagtw.com -

#24.防壁癌牆面修整膏. 補牆膏有用嗎

牆面修補膏評價,專業級超強牆壁修復膏操作方法簡單,人人都可輕鬆成為. 牆面修補膏280g 日本熱銷謝祖武廣告抗壁癌修補膏珪藻土無痕防水牆面修復. 於 cfl.did-nailshop.es -

#25.【補牆膏開箱心得】30秒完美修補牆面牆壁人間美圖秀秀 澎 ...

實不相瞞我從小時候看安室愛美惠喜歡謝祖武喜歡到現在而且他可以從麻辣鮮師變回現在這樣根本就是逆生長反轉人生很勵志之王到了一定年紀對我來說謝祖武 ... 於 fishyhime.pixnet.net -

#26.補牆膏哪裡買

只要輕 。 立邦补墙膏防霉修补膏随心涂墙面裂缝修补膏耐水腻子粉膏防霉耐水型1kg 已有146694人评价 ... 於 ls.banbridgepestcontrol.co.uk -

#27.生活隨筆-《祖武推薦》Repair牆壁修繕組,使用與觀察心得

這商品在網路上被大肆播送,搭配上謝祖武誇張的演示,讓人印象及其深刻。 回到舊家看到受盡壁癌摧殘的牆壁與因為房屋老舊而出現的裂縫,一下就想到這 ... 於 sdf000123000.pixnet.net -

#28.【2023最新】十大補牆膏推薦排行榜. 牆面修補膏推薦 - Ellabut

日本珪藻土無痕防水牆面修復膏280克- 寶媽咪, ☆【謝祖武推薦sgs檢驗無 ... 補牆膏好用嗎, 日本熱銷防水萬用修補膏, 牆面修補膏評價很多人家裡墻壁 ... 於 fdf.ellabut.pl -

#29.祖武推薦》Repair牆壁修繕組,使用與觀察心得 - Comptamy

用神奇補牆膏修補牆身有冇效?. 日本珪藻土無痕防水牆面修補膏評價 · 【唯一台灣製造】牆面修補膏送刮板謝祖武牆面修補. 於 oua.comptamy.fr -

#30.【超有效】家中有壁癌?快速解決壁癌的7種方法!壁癌根治

壁癌漆有效嗎原因壁癌膏貼壁紙初期中期末期壁癌是什麼壁癌根治浴室天花板冷氣口外 ... 發現查壁癌就會看到謝祖武推薦的Repair修繕補牆膏,不過不知道用起來如何,如果 ... 於 beemi.cc -

#31.壁癌修補膏

日本珪藻土防水牆面壁癌修復膏280克- 寶媽咪, 日本熱銷防水壁癌補牆膏1入組(加贈 ... 謝祖武推薦日本強效修復補牆膏壁癌牆面修補膏抗壁癌謝祖武牆面修補膏補土批土| ... 於 587391603.slavutich72.ru -

#32.日本珪藻土壁癌補牆膏附刮板280g 牆面修補膏填縫膏修復補土 ...

日本珪藻土壁癌補牆膏附刮板280g 牆面修補膏填縫膏修復補土(謝祖武推薦)哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供生活市集惠價格、歷史低價、LINE POINTS點數回饋, ... 於 buy.line.me -

#33.補牆膏哪裡買 - Rideet

買補牆膏立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助搭配賣家評價安心. 補牆膏送刮板補牆漆裂痕膏填縫劑修復裂縫修復牆壁補漆牆面修補膏L132Color me. maybelline ... 於 rideet.com -

#34.【2022最新】十大補牆膏推薦排行榜 - Yahoo奇摩房地產

不少家庭都有因房屋漏水導致牆面發生壁癌,以及因地震或天候等因素而出現裂縫等情形。如果放任不處理,不僅影響居家美觀,甚至會讓情況惡化。 於 house.yahoo.com.tw -

#35.謝祖武補牆膏的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

謝祖武補牆膏 價格推薦共14筆商品。包含12筆拍賣.「謝祖武補牆膏」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#36.【2023最新】十大補牆膏推薦排行榜 - mybest

推薦十大補牆膏人氣排行榜 · REPAIR珪藻土牆壁壁癌汙損修復膏 · POWER RES珪藻土補牆膏 · FaSoLa修復達人牆面修補膏 · Baolist寶利思防水防霉多色瓷磚美縫劑. 於 my-best.tw -

#37.壁癌 - momo購物網

... 室外: 玄關: 窗戶: 1坪~3坪: 4坪~6坪: 7坪~9坪: 10坪~12坪: 13坪~15坪: 20坪~30坪: 不限. 確定. 【一丁目電販】防水牆壁壁癌汙損修復補牆膏. 立即前往. 滿1件折900 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#38.謝祖武補牆膏(祖武推薦Repair牆面修整膏)--【開箱文】--一頁式 ...

要說使用心得,還沒能見識其防水的效果,倘若真的有效,那就超值。 但卻也不得不說,產品並沒有廣告中所顯現的那麼好用,. 【一抹上就輕鬆 ... 於 heartinkstone.pixnet.net -

#39.SGS認證不含甲醛【謝祖武推薦】日本強效修復壁癌噴霧*2入組 ...

SGS認證不含甲醛【謝祖武推薦】日本強效修復壁癌噴霧*2入組壁癌謝祖武牆面修補膏補土批土 · 台灣團隊設計一條搞定 · ✓房子幾千萬別省小錢花大錢⭐SGS認證不含甲醛 · ✓潮溼 ... 於 www.etmall.com.tw