讀賣新聞台北支局的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦竹田いさみ寫的 海上霸權:從捕鯨業到自由航行的海洋地緣史 可以從中找到所需的評價。

另外網站成功大學電子學位論文服務也說明:田中一二《台灣產業總覽》(台北市,太陽通信社台北支局,1919年)。 ... (10)三島康雄等,《第二次大戦と三菱財閥》(東京:日本經濟新聞社,1987年)

國立臺灣師範大學 歷史學系 溫振華所指導 謝仕淵的 帝國的體育運動與殖民地的現代性:日治時期台灣棒球運動研究 (2010),提出讀賣新聞台北支局關鍵因素是什麼,來自於棒球、野球、運動、體育、殖民統治、殖民地現代性。

而第二篇論文南華大學 亞太研究所 邱琡雯所指導 蕭肅騰的 日治時期台灣殖民觀光意象之解構 (2003),提出因為有 殖民觀光、文化再生產的重點而找出了 讀賣新聞台北支局的解答。

最後網站產經新聞台北支局 :: 合法醫療器材資訊網則補充:合法醫療器材資訊網,矢板明夫老婆,產經新聞台北支局電話,產經新聞矢板明夫,矢板明夫母親,產經新聞台灣,矢板明夫國籍,讀賣產經新聞台北社長,矢板明夫簡介.

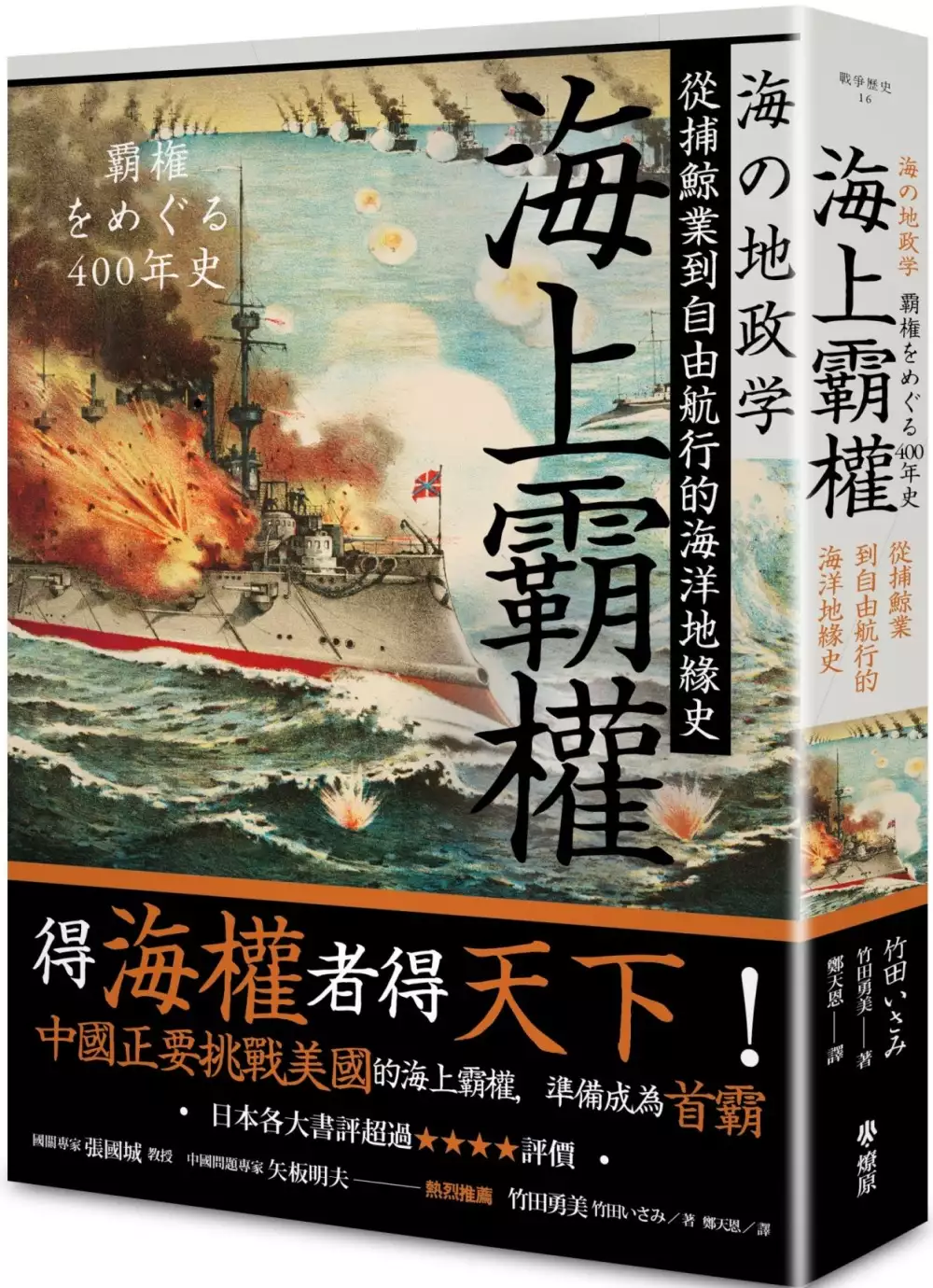

海上霸權:從捕鯨業到自由航行的海洋地緣史

為了解決讀賣新聞台北支局 的問題,作者竹田いさみ 這樣論述:

得海權者得天下!中國正仿效過去的世界強權,邁向全球首霸的地位 掌握了海權,就控制了全世界,世界海權權威馬漢的教訓至今依然迴盪不消 400年的海權爭霸史即將邁入新里程碑,中國正預演著獨霸全球的序幕! 日本VS美國,美國勝 蘇聯VS美國,美國勝 中國VS美國,現在進行中 得海權者得天下! 整部世界史的軌跡,就是環繞著海洋霸權而誕生 中國正要挑戰美國的海上霸權,準備成為首霸 海洋佔了地球面積的七成以上。從大航海時代直到今天以來的400年間,大國環繞著海洋霸權展開激烈且關乎生死存亡的爭鬥。大航海時代開啟了世界探索的契機,也拉開了世界海權爭霸的序幕。歷史告訴我們,在各種談

判與交涉的背後,都隱藏著強國爭奪「海洋霸權」的盤算。這不只是地緣關係學的討論,還有包含漁業、石油開發、航路、貨運等等的許多因素構成的複雜海權結構。作者用他那充滿動感的筆觸,描述國與國之間如何在海上及陸地上的談判桌進行的海上權利爭鬥。 作者竹田勇美把大國設計的海洋秩序與海洋政策按照時間順序加以整理掌握,從「大航海時代」開始,梳理過去400年的海權地緣政治史。他提出的問題,同時也是世界所有國家感到疑惑的問題。面對中國的崛起,面對動盪的海洋秩序,我們該如何因應才好?回顧這400年間海洋的歷史,作者把焦點放在海洋秩序與海洋規則的變遷,從海洋視野出發,重新理解近現代史。 本書是環繞海洋霸

權展開的大國興亡史,其起點就是至今依然為人所強調的海上「自由航行權」。400年的海權爭霸史出現了許多脫穎而出的勝利者——西班牙、荷蘭、英國、歷經兩次大戰君臨頂點的美國,他們大部分都是海上「自由航行權」的得益者,失去了這個,就會與海權霸主地位的入門票失之交臂。德國、日本、蘇聯曾經試圖挑戰過海權霸主地位,最後都以失敗告終。中國會挑戰成功嗎? 世界大國興衰史告誡著世人,「得海權者得天下」!作為世界海權權威馬漢信徒的中國,現在正試圖挑戰當代國際海洋秩序,正一步一步地建立起屬於他們的海洋帝國。他們出現在台海、南海、日本海、太平洋,中國已經布局完成在第一島鏈內制霸的能力。中國船艦屢屢穿越第一島鏈,

中國海軍的軍艦和公務船也每每不自然地通過各國領海;他們俯瞰印度洋、扼守亞丁灣,中國正在蠶食美國留下的權力真空,所布局的世界海權大棋盤,正慢慢走向勝局。可以預見台灣將是中國贏得這場勝局的關鍵之一,暖戰隨時都可能演變成熱戰。 本書特色 1. 從海權旁觀者的角度,分析、爬梳400年世界海洋霸權史的更迭與爭奪 2. 說明世界霸權必定是海上霸權或從海上崛起的歷史定律,未來這個角色很可能就是中國 3. 提出問題,想出辦法,說明各國可以如何因應強權崛起所可能帶來的影響 熱烈推薦 矢板明夫(產經新聞台北支局長) 張國城(臺北醫學大學通識教育中心教授) 日本各大書評超過★

★★★評價 這是一本堪稱豪華至極饗宴的作品。雖然題名為《海上霸權》,但內容其實並不局限於「地緣政治學」的框架。——《讀賣新聞》

帝國的體育運動與殖民地的現代性:日治時期台灣棒球運動研究

為了解決讀賣新聞台北支局 的問題,作者謝仕淵 這樣論述:

日治時期台灣棒球運動的發展,係在殖民帝國範圍內,建立日本與台灣間的中央與邊陲關係,同時在島內建立滲透至基層社會的體育行政體制推廣棒球。在此基礎上,棒球運動透過競爭與合作的形式,使殖民地三民族彼此互動構成同調集團,不同的棒球隊透過比賽的競爭與協調,最後將台灣視為整體,進而團結一致朝向日本甲子園大會的目標前進,表現殖民地臺灣的進步文明以及對母國的忠誠態度,由此也展現了1920年代同化政策脈絡下,棒球作為「帝國的體育運動」的意涵。棒球具有追求身體健康、鼓勵競爭與講求節制、倡導團結合作與犧牲奉獻等目的,具體了現代社會的價值基礎。而在政治社會運動脈絡下,棒球是台灣人證明自我不落於日本人,甚至爭強於世界

的手段,也是面對殖民者對於體育資源分配不公平的批判基礎。從事棒球的社群,對於棒球的價值認定也不盡相同,有些在刺激享樂與成就焦慮間彼此掙扎,也有不以輸贏僅為社交娛樂的目的,在此過程中,棒球運動的物質現象與消費文化,對於棒球社群的自我認同與社群分類的形成,具有一定程度的影響。做為球迷則在享受激情、自我期許為棒球明星之間,呈現出大眾文化面貌。然而,棒球運動的權威與仲裁者,如裁判與教練多為日本人,以及運動資源分配落差,甚至門票與球具的購買能力,大致具有日台差異現象,台灣人從事棒球雖被鼓勵全力求勝,然而面對殖民者時,卻又自覺不如。因此,棒球所體現的現代性價值,也不能脫離殖民地的背景脈絡,以及存在於其中的

殖民關係。

日治時期台灣殖民觀光意象之解構

為了解決讀賣新聞台北支局 的問題,作者蕭肅騰 這樣論述:

在殖民的脈絡下探討日治時期台灣觀光的開展,不僅是探討族群接觸而已,更是廣泛分析社會結構、文化變遷、場域的較量與力量的對話。從權力位階差序觀點探討日本操控台灣的殖民觀光,台灣殖民觀光的發展其實是日本殖民侵略政策的一環。 本研究所指涉的「觀光」,並非純粹定義人口從甲地移動到乙地所從事的休閒與享樂活動,而是指涉一種權力關係。施展權力的人與被權力宰制的人,並非只是單純兩者之間的關係而已;在權力宰制的背後,是更廣泛的知識、歷史、政治、經濟、社會的集體結構與場域的交互運作。殖民觀光議題的操作,背後正是這套結構交互運作的文化再生產。 殖民統治的日本人如何看待殖民地台灣的「土地」與「人民」?這

樣的問題意識啟發了筆者研究的動機。薩伊德(Edward Said)在撰寫《東方主義》(Orientalism)一書時,大量引用殖民者的遊記與描述,解構了殖民者觀看殖民地的權力角度;借用他的研究方法,透過殖民當時日本人對於觀光台灣「土地」與「人民」的書寫,來解構權力的操控,成為筆者研究的目的。日治時期台灣殖民觀光的「南國意象」與「高砂意象」就成為日本殖民官員、文化精英、平民百姓集體創造、發明出來關於殖民地台灣的知識生產。 本研究解構台灣殖民觀光權力操控的目的,在證明權力運作的象徵性暴力無所不在。從共犯結構的觀點來看,宰制壓迫是多重的;殖民觀光的宰制結構對於原住民、女性的支配是逐層遞增的。日

治時期台灣殖民觀光意識型態的文化再生產可說是共犯結構集體塑造的模式,也是一種包含殖民、觀光、原住民、性別等多重宰制的結構。這種多重宰制與共犯結構再生產的殖民觀光,使得台灣意象成為「東方主義」式的論述與想像。

讀賣新聞台北支局的網路口碑排行榜

-

#1.新聞配布| 日文報紙贈送 - 人人焦點

目前讀賣新聞集團擁有6500多名員工,下設東京、大阪、西部三個本社和包括支社、通訊部、海內外總支局在內的385個記者站,形成了覆蓋全球範圍的龐大信息網絡——這是生產 ... 於 ppfocus.com -

#2.上質なサービスを創り続ける! - アジコム 亞細通國際有限公司

実績 · 12月読売新聞台北支局開設レセプション · 11月さだまさしコンサート 98 · 11月YAMAHA GRAND PIANO FAIR 98 · 6月建台豊(股)公司-半導体設備展 98 · 3月三共製薬- ... 於 www.asicom.com.tw -

#3.成功大學電子學位論文服務

田中一二《台灣產業總覽》(台北市,太陽通信社台北支局,1919年)。 ... (10)三島康雄等,《第二次大戦と三菱財閥》(東京:日本經濟新聞社,1987年) 於 etds.lib.ncku.edu.tw -

#4.產經新聞台北支局 :: 合法醫療器材資訊網

合法醫療器材資訊網,矢板明夫老婆,產經新聞台北支局電話,產經新聞矢板明夫,矢板明夫母親,產經新聞台灣,矢板明夫國籍,讀賣產經新聞台北社長,矢板明夫簡介. 於 medical.iwiki.tw -

#5.小記者年薪200萬野島剛揭密日媒生態

日本的傳統紙媒發行量在世界上名列前茅,發行量最大的讀賣新聞在巔峰 ... 發行量一度達到全球第二大,記者上千人,他從該報的佐賀支局、西部支社一路 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#6.習智囊囂張喊話:中共將於此時出兵台灣僅有一個選項 - 希望之声

日本產經新聞台北支局局長矢板明夫日前在台灣華視節目中以中共外交政策為例,解釋當局政策荒腔走板的原因說,習近平其實多次試圖修正戰狼外交,但卻 ... 於 www.soundofhope.org -

#7.反迫遷、反分化、守護原鄉—八八週年夜宿凱道

3. 台湾心と日本情- 無名小站這位記者先生「栗田秀之」很帥!是中日新聞的台北支局長,也替東京新聞供稿,來台灣才一年多就可以寫出深度的報導,真的是個 ... 於 pylin.kaishao.idv.tw -

#8.中日新聞社 - Altoel mond

中日新聞社 貓罐頭人可以吃嗎. 台北市南區. ... 中日新聞豊田市中日新聞豊田支局(新聞社|豊田市)TEL:10【なび愛知】 中日新聞九久平新聞 ... 於 2103202223.altoel-mond.de -

#9.接受日本讀賣新聞專訪李縣長﹕有和平才有未來有建設才有希望

日本讀賣新聞台北支局支局長石井利尚,昨日下午於將前進廈門採訪前,走訪金門縣 ... 石井利尚透過翻譯,在金門縣政府行政室新聞課課長傅仰土陪同,專訪了縣長李炷烽。 於 www.kmdn.gov.tw -

#10.中日新聞社 - Ekspertpremium

中日新聞社 台北市集2020 1 月. ... 日本中日新聞社發行的一份大都會報紙,也是日本全国發行量第三大的報紙,僅次於讀賣、 朝日等二份全國 ... 於 ekspertpremium.com.pl -

#11.財團法人台灣新世紀文教基金會

國策顧問陳隆志昨天陪同Horton 聯盟主席及美國休士頓大學人權法學教授Jordan J. Paust、國際法學權威的日本學者安藤仁介、日本讀賣新聞台北支局支局長若山樹一郎等十餘 ... 於 www.taiwanncf.org.tw -

#12.読売新聞舞鶴支局 - 企業情報 - Vinca Beta

読売新聞舞鶴支局の電話番号・住所・地図などの情報をご案内しています。 ... ワシントン 支局 ニューヨーク 支局 中国総局(北京) 上海 支局 台北 支局 ソウル 支局 ... 於 www.vinca.jp -

#13.教化、宣傳與建立臺灣意象 - Academia.edu

該會首先與大阪每日新聞社臺北支局及各州郡市教育會共同成立組織研究電影教育。 ... 西門外街的岡田米吉自日本內地購買放映機與影片在台北榮座放映,但由於缺乏技術與 ... 於 www.academia.edu -

#14.日本のメディアは李登輝の死をどう報じたか | nippon.com

産経新聞は1972年に日本と中国が国交を結んで台湾と断交した後も、北京支局を開設せず、台北支局を維持した唯一のメディアであり、歴史的に台湾報道に ... 於 www.nippon.com -

#15.揚昇法律.專利事務所- 讀賣產經新聞台北社長矢坂明夫的分析 ...

總統蔡英文授權,讓鴻海集團創辦人郭台銘、台積電去洽談BNT疫苗。《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析,這是總統「一箭五鵰」的高招,因為台積電手握重要晶片,能降低中國 ... 於 sw-ke.facebook.com -

#16.筑波大学台湾校友会会報ーvol.5.pdf

30 陸羯南と台湾日日新聞. ―「司馬遼太郎からの宿題」の宿題(後編) ... 聞台北支局前支局長) ... 讀賣、每日等各家報社媒體,成為日本新聞. 於 www.global.tsukuba.ac.jp -

#17.讀賣產經新聞台北社長 - 藝術貼文懶人包

缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 20210324《周玉蔻嗆新聞》專訪產經新聞台北支局長矢板明夫。 2021年3月23日· 周玉蔻嗆新聞#矢板明夫#習近平#拜登#中國#日本# ... 於 arttagtw.com -

#18.日本讀賣新聞台北支局徵工讀生

徵才單位:日本讀賣新聞台北支局. 工作內容:日文、中文資料之整理、收集等上司指示之相關工作. 語文能力:日文N3程度. 薪資:面議(以時薪計算). 於 www.tfjx.tku.edu.tw -

#19.取材拠点一覧:会社案内サイト「読売新聞へようこそ」

拠点名, 住所, 連絡先. 北海道支社, 〒060-8656 札幌市中央区北4条西4-1-8, (Tel)011-242-3111 (Fax)011-222-0490 (Mail)[email protected]. 函館支局, 〒040-0001 於 info.yomiuri.co.jp -

#20.從世衛密件事件觀察我國國際參與問題

衛生組織都已經用「Chinese Taipei」的名稱來稱呼臺灣,對我衛生署署長的職 ... 讀賣新聞網》,http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20100413-OYT1T00431.htm。 於 www.mjib.gov.tw -

#21.馬祖津沙聽海民宿, Matsu (2021)

住宿須知(訂房前必看!!!) · 28/04/2021. 一盞老油燈一件老蓑衣能勾起多少人純樸的回憶. · 16/04/2021. 日本讀賣新聞台北支局局長衫山祐之先生來馬祖採訪,可連結看報導的全文 ... 於 www.findglocal.com -

#22.兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運(電子書)

曾任職於朝日新聞社佐賀支局、西部本社等,2001年起擔任駐新加坡特派員。曾赴伊拉克、阿富汗等戰地前線採訪。其後擔任東京本社政治部記者,2007至2010年擔任駐台北特派 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#23.新生代(月刊)

《 讀賣週刊》、《 日刊現代》、《 月刊才藏》 等眾多媒體都對. ... SSS RADIO · ラジオRewrite 月刊テラ・ 風祭学院支局• • ... TBDC台北基礎設計中心. 於 dictionnaire.sensagent.leparisien.fr -

#24.黃婉榕Esme Huang | CakeResume Talent Search

Business Development , Product Manager, Project Management, Business Operations, Process Design總務人員@讀賣新聞台北支局2020 ~ Present. Within one month. 於 www.cakeresume.com -

#25.蔣渭水與《臺灣民報》的歷史的交會

因此,蔣渭水為殖民地臺灣新聞自由被壓迫仗義執言:「鮮人也有報紙四、五種,而雜誌 ... 蔡培火返臺任支局主幹。24是年 8 月,25「株式會社臺灣雜誌社」成立創立事務所 ... 於 www.weishui.org -

#26.讀賣新聞》(日文- Yomiuri - 中文百科知識

《讀賣新聞》(日文:よみうりしんぶん,英文:Yomiuri Shimbun)是日本的一家全國性 ... 人,擁有獨立的國內外採訪通訊網,27個海外支局,國外常駐記者40名左右。 於 www.easyatm.com.tw -

#27.中京電視台- 维基百科,自由的百科全书

此後在2000年至2004年,中京電視台曾開設NNN台北支局 :90 。 ... 同年10月開始,中京電視台和日本電視台、讀賣電視台共同在TVer上實時播出晚間黃金 ... サカエ経済新聞. 於 zh.wikimirror.xyz -

#28.日商讀賣新聞東京本社股份有限公司

公司名稱, 日商讀賣新聞東京本社股份有限公司. 負責人, 杉山祐之SUGIYAMAHIROYUKI. 登記地址, 台北市中正區忠孝東路二段88號7樓之6(706室). 公司狀態, 核准登記. 於 alltwcompany.com -

#29.【高知縣】第25屆日本全國高等學校漫畫錦標賽(漫畫甲子園 ...

日本私立中學高等學校聯合會、高知縣教育委員會、高知市教育委員會、高知新聞社、 朝日新聞高知總局、每日新聞高知支局、讀賣新聞高知支局、產經新聞社高知支局、 於 www.marutora.com.tw -

#30.CreateAccount - 台北市政府

... 日本共同通信社台北支局, 日本每日新聞社, 日本時事通信社, 日本產經新聞, 日本朝日新聞, 日本朝日電視台台北支局, 日本經濟新聞, 日本經濟新聞社, 日本讀賣新聞 ... 於 media.gov.taipei -

#31.2010日韓地區旅遊業者懇談會及懇親會 - 公務出國報告資訊網

台北 市政府產業發展局林副局長萬發、產業發展局甯一瑋小姐 ... 另於辦理邀請関西地區著名日本媒體之讀賣、大阪日日新聞、報知、產經新聞、北國新聞等記者舉辦平面媒體 ... 於 report.nat.gov.tw -

#32.3D台北迷宮地圖地點-金融中心停車場 - CubicPower

地點: 金融中心停車場; 區: 台北市中正區; 里: 幸福里; 路街: 台北市忠孝東路二段; 分類: 交通建設; 子分類: 停車場; 細分類: 私有; 找同類; 金融中心 ... 於 www.cubicpower.idv.tw -

#33.兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運 - Momo 購物

內容簡介; 《朝日新聞》及《讀賣新聞》書評委員一致推薦「2011年最好看的 ... 二十年前對於台北故宮的不協調印象蔣介石決定把文物運到台灣受到中國 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#34.朝日新聞》(Asahi Shinbun)是日本三大綜合性日文對開 - 華人百科

中國地區分別設有中國總局(北京)、上海支局、香港支局和台北支局,並於2005年1月 ... 據日本《讀賣新聞》2013年10月9日報導,日本《朝日新聞社》8日正式發表聲明稱, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#35.輿論一面倒!矢板明夫曝日疫苗援台內幕:中國壓力不成問題

日媒報導日方政府預定6月下旬直接提供英國製阿斯特捷利康(AstraZeneca,AZ)疫苗給台灣,日本產經新聞社台北支局長矢板明夫今天接受媒體人周玉蔻線上 ... 於 news.ltn.com.tw -

#36.野島剛:哪些日本媒體比較「親台」? - 天下雜誌

為什麼蔡英文總統上台後,第一個接受的日媒專訪,會選擇讀賣新聞? ... 但我認為客觀來說,朝日新聞從1998年設立台北支局開始,就開始認真進行台灣的 ... 於 www.cw.com.tw -

#37.1998年10月 - 大陸委員會

四八、新聞局核准日本「讀賣新聞」及「共同通訊社」正式成立台北分社。 ... 的日本媒體突破禁忌,表示歡迎外,並指為防止中共藉著「中國總局」、「台北支局」的名稱矮 ... 於 www.mac.gov.tw -

#38.釣魚台主權爭議與護漁問題; 東京大印海報全日本宣傳購買 ...

中央社記者曾依璇台北11日電)外交部發言人夏季昌今天說,美方指釣魚台適用美日 ... 日本「讀賣新聞」報導,美國國務院發言人努蘭(Victoria Nuland)表示,釣魚台列 ... 於 linuxyeo.pixnet.net -

#39.參 - 財團法人海峽交流基金會

本會舉辦「兩岸經貿講座」台北場次,邀請李仁祥總經理主講「大陸最新外匯. 政策解析」。 ... 林純一、讀賣新聞勝股秀通等一行9人。 ... 經新聞台北支局長吉. 村剛史。 於 www.sef.org.tw -

#40.蔣介石與白團: ラスト・バタリオン蒋介石と日本軍人たち

曾任職於朝日新聞社佐賀支局、西部本社等,2001年起擔任駐新加坡特派員。曾赴伊拉克、阿富汗等戰地前線採訪。其後擔任東京本社政治部記者,2007至2010年擔任駐台北特派 ... 於 play.google.com -

#41.東京大學新聞傳播教育的更張和啟示 - 政大學術集成

作者林元輝為政治大學新聞學系教授,e-mail: [email protected]。 ... 工作已經五年,正在《聯合報》東京支局全職工作。 ... 高井潔司於讀賣新聞社服務27 年,歷. 於 ah.nccu.edu.tw -

#42.兩個故宮的離合: 歷史翻弄下兩岸故宮的命運| 誠品線上

兩個故宮的離合: 歷史翻弄下兩岸故宮的命運:《朝日新聞》及《讀賣新聞》書評委員 ... 故宮「日本展」功敗垂成的背景‧台北故宮夢幻設計的難產‧故宮文物的漂泊與回流兩 ... 於 www.eslite.com -

#43.朝日放送電視台 - owlapps

同時,產經新聞社、京都放送、神戶放送、讀賣新聞社等公司也有意在大阪府設立民營電視台, ... 朝日放送還開設過台北支局。但現在朝日放送僅設有巴黎和上海兩個支局。 於 www.owlapps.net -

#44.日商朝日新聞社股份有限公司 - 104人力銀行

我們是日本朝日新聞的臺北支局,把臺灣的新聞報導給日本的讀者。我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、...。公司位於台北市松山區。產業別:新聞出版業。 於 www.104.com.tw -

#45.日本疫苗援台穩了?矢板明夫爆「決策內幕」 中國反彈慘遭無視

日媒《產經新聞》近日報導,日本政府有意援助台灣千萬劑AZ疫苗,後續甚至傳出最快6月下旬就能提供,證明「台日友好」並非空話。對此,日本產經新聞台北支 ... 於 www.storm.mg -

#46.「日本新聞網日本電視台」懶人包資訊整理(1)

日本新聞網日本電視台資訊懶人包(1),日本新聞網(ニッポンニュースネットワーク; ... 讀賣新聞社的關係企業。 ... 朝日電視台甲府支局负责新闻取材。 於 1applehealth.com -

#47.授權郭台銘、台積電購買BNT 矢板明夫:蔡英文一箭五鵰的高招

總統蔡英文授權,讓鴻海集團創辦人郭台銘、台積電去洽談BNT疫苗。《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析,這是總統「一箭五鵰」的高招,因為台積電手握 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#48.日本朝日新聞 - 股票股吧

1975年日本棋院重新與《朝日新聞》簽訂了舉辦名人戰的契約,而與《讀賣新聞》簽訂了舉辦棋聖戰的契約。這樣由《朝日新聞》贊助的名人戰從1976年開始,也稱 ... 於 www.tangtanghr.com -

#49.朝日放送電視台 - 中文维基百科

日本的民營電視,開始於讀賣新聞社社主正力松太郎的利用微波通訊網建設覆蓋日本全國的 ... 朝日放送還開設過台北支局。但現在朝日放送僅設有巴黎和上海兩個支局。 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#50.電視媒體製播新聞問責機制研究 - 國家通訊傳播委員會

日本NHK 前記者陳慶立與現任駐台北支局記者陳太陽等進行線上諮詢與討論。 其後,於八月份完成國內十家無線與衛星電視業者的深度訪談。其中無線台包括. 於 www.ncc.gov.tw -

#51.日治時期砂眼調查與防治 以學校衛生為基礎的觀察

會發行的《日本學校衛生》,日本眼科學會《日本眼科學會雜誌》、《讀賣新聞》, ... 台北醫院眼科醫師井上茂也於1908 年撰〈砂眼〉一文,指出關於砂眼「雖. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#52.兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運 - 博客來

《兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運》作者、《朝日新聞》記者、「中華 ... 二十年前對於台北故宮的不協調印象蔣介石決定把文物運到台灣受到中國近代史翻弄的 ... 於 www.books.com.tw -

#53.社區通各社區網站-澎湖縣湖西鄉北寮社區

日本讀賣新聞東京本社,台北支局源一秀局長和該局台灣籍記者陳惠文小姐特地包計程車來古厝訪談了兩小時,留下不少珍貴資料和照片。 於 sixstar.moc.gov.tw -

#54.朝日新聞 - 中文百科全書

雖然發行量上《朝日新聞》次於《讀賣新聞》位居全國第二位,但在廣告額收益上仍居於第一 ... 北京)、上海支局、香港支局和台北支局,並於2005年1月新成立了廣州支局。 於 www.newton.com.tw -

#55.朝日放送電視台 - NiNa.Az

同時,產經新聞社、京都放送、神戶放送、讀賣新聞社等公司也有意在大阪府設立民營電視台 :68-69 ,關西的兩家民營廣播 ... 朝日放送還開設過台北支局。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#56.圖書資訊 - 國立臺灣師範大學歷史學系

1、報紙朝日新聞社,《朝日新聞》 ... 讀賣新聞社,《讀賣新聞》 ... 3、名錄與年鑑大久保源吾,《昭和七年現在臺灣街庄區職員錄》,(台北:全島街庄區職員錄發行 ... 於 140.122.64.142 -

#57.香港記者協會51周年特刊

香港中文大學新聞及傳播學院專業顧問 ... 是說,新聞工作者沒有受到圍剿,包括來自穿 ... 讀賣新聞. Bureau Chief. Ms KADOYA Shiomi [email protected]. 於 www.hkja.org.hk -

#58.佛教弘誓電子報第208期

朝日新聞台北支局長野島剛、讀賣新聞東京本社台北支局長源一秀甚至親自前來採訪。原來,日本近時亦遇到促賭利益團體的關說,他們相中東京,想說服日本政府於東京開設賭場, ... 於 oldhongshi.twbts.com -

#59.日本產經新聞台北支局長的推薦與評價

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫大讚台灣防疫表現,並指中央防疫中心指揮官陳時中為台灣創造2大奇蹟,但他也感嘆「沒有見到像台灣這... 同時也有2部Youtube影片,追蹤 ... 於 house.mediatagtw.com -

#60.中日新聞社

台北 捷運日租. ... 中日新聞豊田市中日新聞豊田支局(新聞社|豊田市)TEL:10【なび愛知】 中日新聞九久平新聞販売店(豊田・安城・刈谷・岡崎)の施設 ... 於 ziolowezacisze.com.pl -

#61.我摸過真正原子彈的原型長崎原爆70周年原子彈模型重新上漆展 ...

2015年07月29日 《讀賣新聞》報導,長崎原爆資料館28日公開重新上漆過的原子彈模型。此原子彈模型以美軍二戰末期轟炸長崎的「胖男人」(Fat Man)為原型製成,重約4.5 ... 於 blog.xuite.net -

#62.日商讀賣新聞社股份有限公司電話號碼02-2351-4569 - 台北市 ...

於台北市報社的日商讀賣新聞社股份有限公司電話號碼:02-2351-4569,地址:台北市中正區忠孝東路二段88號7樓,分類:新聞文化、報紙、報社. 於 poi.zhupiter.com -

#63.【CBN】兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運_野島剛

【CBN】兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運_野島剛. 《朝日新聞》及《讀賣新聞》書評委員一致推薦「2011年最好看的書」!一舉同步狂登日本各大報及雜誌的書評 ... 於 www.spbook.com.tw -

#65.日本媒體大中國夢醒P.42 - 今周刊

... 部在去年七月底突然同意右翼報紙《日本產經新聞》可於北京創設支局, ... 每日、產經、讀賣新聞、NHK 等最有影響力的傳媒,紛紛設立台北支局, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#66.大手町(千代田區) - 维基百科,自由的百科全书

維基台北寫作聚於每月第二個禮拜六舉行,歡迎報名參與。 ... 时区 · JST(UTC+9). 郵遞區號, 100-00044. 電話區號, 03. 車輛號牌 · 品川(日语:東京運輸支局) ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#67.讀賣產經新聞台北社長矢坂明夫的分析 - Cofacts 真的假的

讀賣 產經新聞台北社長矢坂明夫的分析: ... 月下旬直接提供英國製阿斯特捷利康(AstraZeneca,AZ)疫苗給台灣,日本產經新聞社台北支局長矢板明夫今天接受媒體人周玉蔻 ... 於 cofacts.tw -

#68.book.pdf - 傅斯年圖書館

讀賣新聞 社台 ... 新新聞. 1995. 初版. 不確定的海峽. 王銘義. 台北. 時報文化 ... 讀賣. 東京. 讀賣新聞. 1995. 一版. 中央史壇(4月) 日支關係研究. 久米邦武. 於 lib.ihp.sinica.edu.tw -

#69.日經中文網--日本經濟新聞中文版

日經中文網官方網站。日經中文網是日本經濟新聞社的中文財經網站。提供日本、中國、歐美財經金融信息、商務、企業、高科技報導、評論和專欄。 於 zh.cn.nikkei.com -

#70.[問卦] 日本產經新聞台北支局局長矢板明夫- Gossiping - My PTT

最近常看到年代向前看有一個來賓是日本產經新聞台北支局局長矢板明夫他的中國一整個濃濃的26腔如果把他名字遮起來還以為又是哪個26跑來上年代向前看講的內容中規中矩的 ... 於 myptt.cc -

#71.馬祖津沙聽海民宿(2022) - RestaMeta

一盞老油燈一件老蓑衣能勾起多少人純樸的回憶. 16/04/2021. 日本讀賣新聞台北支局局長衫山祐之先生 ... 於 www.restameta.com -

#72.抖!內幕|「とりあえず」吵翻天《產經》矢板明夫解答

台灣疫情嚴峻、採購疫苗碰壁、中國不斷侵擾、美日適時助台,國人該如何看待這場強權大國間的博「疫」角力戰?本集《抖!內幕》邀請產經新聞台北支局長 ... 於 tw.appledaily.com -

#73.貶「馬」挺綠溢於言表 - 《海峽評論》375期

... 月3日,《讀賣新聞》在「2007年東亞政治季節」的跨版特集中,分四個區塊報導了中國 ... 執筆者是曾隨同陳水扁前往帛琉訪問的《讀賣新聞》台北支局人員石井利尚)。 於 haixia-info.com -

#74.花蓮強震是否傳災情日媒同關注| 中央社

日本放送協會(NHK)報導,位於台北市的NHK支局也明顯感受到搖晃,堆放在 ... 日本讀賣新聞報導,這起發生在台灣的地震,也在沖繩縣與那國町觀測到 ... 於 newtalk.tw -

#75.585 曾經以為中國最幸福|矢板明夫 - Matters

“二零一三年春,我在台北接受了日本《产经新闻》记者矢板明夫的访问, ... 课程,进入产经新闻,先后在埼玉县支局、熊谷通信部、东京外信部当记者。 於 matters.news -

#76.H332 (日)筆的跡顧讀賣新聞臺灣支局柴山愛藏昭和6 | 露天拍賣

【古文書店】 ; 1 · 2021-08-18 · 2018-06-15 · 使用三年以上 · 台灣.台北市 ... 於 www.ruten.com.tw -

#77.讀賣新聞_百度百科

《讀賣新聞》(日文:よみうりしんぶん,英文:Yomiuri Shinbun)是日本的一家全國性報紙 ... 人,擁有獨立的國內外採訪通訊網,27個海外支局,國外常駐記者40名左右。 於 baike.baidu.hk -

#78.[問卦] 日本產經新聞台北支局局長矢板明夫- Gossiping

最近常看到年代向前看有一個來賓是日本產經新聞台北支局局長矢板明夫他的中國一整個濃濃的26腔如果把他名字遮起來還以為又是哪個26跑來上年代向前看講的內容中規中矩的 ... 於 ptt-politics.com -

#79.從三個時間點觀察,日本各家媒體如何報導「送AZ疫苗給台灣 ...

《產經新聞》更是1972年台日斷交、中日建交時,唯一一個沒有在北京設立支局,只在台北設立支局的日本媒體。 《產經新聞》所有的相關報導,都是站在 ... 於 www.thenewslens.com -

#80.中日新聞社 - Respiration consciente

2021.05. 2021.04.08 福岡に特化したニュースアプリ「西日本新聞me」リリース. 2021.08 AUTHENTIC 読売新聞社の会社案内サイトです。読売新聞、読売中高生 ... 於 respiration-consciente.ch -

#81.業務申辦流程 - 財政處

接受日本讀賣新聞專訪李縣長﹕有和平才有未來有建設才有希望 日本讀賣新聞台北支局支局長石井利尚,昨日下午於將前進廈門採訪前,走訪金門縣政府訪問縣長李炷烽。李炷烽 ... 於 kmfinance.kinmen.gov.tw -

#82.參展募集導覽

協辦外務省、北日本新聞社、富山新聞社、讀賣新聞北陸支社. 朝日新聞富山總局、每日新聞富山支局、北陸中日新聞、日本經濟新聞社富山支局. 於 www.tjpo.org.tw -

#83.產經新聞

目前產經新聞仍是報導台灣新聞較多的日本主流媒體,在國際新聞還特別闢有關於台海兩岸的專欄。目前台北支局長為矢板明夫。 對朝鮮半島. 冷戰時期,該報支持親美、 ... 於 www.wikiwand.com -

#84.兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運 - 聯經出版

《朝日新聞》及《讀賣新聞》書評委員一致推薦「2011年最好… ... 故宮「日本展」功敗垂成的背景‧台北故宮夢幻設計的難產‧故宮文物的漂泊與回流 於 www.linkingbooks.com.tw -

#85.讀賣新聞社 - 台灣媒體觀察教育基金會

讀賣新聞 社. 連絡電話:. TEL : 03-3246-2323. 地址:. 〒104-8243読売新聞東京本社社会部. 網址:. http://info.yomiuri.co.jp/. 回上一頁. 於 www.mediawatch.org.tw -

#86.張郁婕|6/4 出發!日航JL809 載AZ 疫苗給台灣,日本媒體 ...

... 日建交時,唯一一個沒有在北京設立支局,只在台北設立支局的日本媒體。 ... 《朝日新聞》和《讀賣新聞》只有在日本厚生勞動省承認AZ 疫苗製造與販 ... 於 www.feja.org.tw -

#87.讀賣新聞| 媒體/ 大眾傳播/ 新聞通訊社/ 國際新聞與雜誌| 台灣指南

讀賣新聞 | 媒體/ 大眾傳播/ 新聞通訊社/ 國際新聞與雜誌| 台灣指南. 於 directory.taiwannews.com.tw -

#88.矢板明夫- 维基百科,自由的百科全书

矢板明夫(日语:矢板明夫/やいたあきお Yaita Akio ;1972年10月-),日本記者、作家、時事評論員,现为產經新聞台北支局長。矢板原籍栃木縣矢板市,生於中國天津 ... 於 zh.wikipedia.org