變動很大英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴毓芝,柯律格寫的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界 和希瑟‧庫伯,羅伯特‧丁威迪,約翰‧范登,尼傑‧漢貝斯特,大衛‧W.休斯,翟爾斯‧史拜羅,卡洛爾‧斯托得,柯林‧史都華的 圖解太陽系:最權威的太陽、行星與衛星導覽圖都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和大石國際文化所出版 。

嶺東科技大學 財經法律研究所 黃承啟所指導 賴志展的 強制執行法之比較-以臺灣與美國加利福尼亞州為例 (2021),提出變動很大英文關鍵因素是什麼,來自於強制執行、房地豁免、蔑視法庭、債權滿足確認書、財產開示。

而第二篇論文國立中興大學 中國文學系所 林仁昱所指導 黃馨儀的 台灣圖畫書中1920~1980的歷史記憶書寫研究 (2020),提出因為有 台灣圖畫書、記憶書寫、集體記憶、歷史記憶、國民記憶庫的重點而找出了 變動很大英文的解答。

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決變動很大英文 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

強制執行法之比較-以臺灣與美國加利福尼亞州為例

為了解決變動很大英文 的問題,作者賴志展 這樣論述:

近年來美國的刑事訴訟法及民事訟訴法影響著我國刑、民事訴訟法的修法及學說理論的變動,而國內民事執行法的研究向來以參考德、日等國為主,很少提及美國的民事執行法,而一部法典的誕生絕對是經過歷代、當代法學名家反覆思考、字句琢磨的成果,所以必定有可觀之處,從英美法系的美國民事執行法與大陸法系的臺灣法制作比較,從而了解美國對於民事執行是如何運作及法令的解釋,「禮失而求諸野」或許太平洋彼岸有值得我方效法之處。 考察美國民事執行法與我國的制度,岐異很大的有下列幾項:一、立法制度:美國加州不採訴訟、執行分立的立法模式,民事執行只是民事訴訟的一部分,與我國目前制度不同。二、執行主體:美國法院無執行

處的設置,辦理民事執行的機關為司法警察機關。三、執行名義:在美國加州的執行名義稱為「執行令」,能成為執行名義只有「判決」一項,在我國能成為執行名義有數種,其中以判決為執行名義在實務運作上反而僅占少數。四、動產、不動產執行:動產、不動產執行規定占據我國法典近一半的篇幅,但在美國加州法典所占比例不到百分之一,且在不動產拍賣程序上,不像我國冗長的減價程序,倒似我國動產拍賣現場喊價,且一拍終結,此點深刻影響執行效率。另外,不動產執行上,美國獨有的「房地豁免制度」為我國所無。五、財產開示及調查:美國加州在民事執行程序中的調查財產資料及聽證程序與訴訟中相較差異不大,皆為當事人權能,僅調查標的不同,以上兩者

在我國執行程序中受到相當限制。六、結案制度:我國對於執行終結未受償的債權,製發債權憑證交付債權人,美國加州無債權憑證制度,反而是在已繳納的情形下,債權人須製作債權滿足確認書交付債務人及法院,防止重覆執行,與我國有著相反的立法思考。 除了上述的不同點之外,在「對人執行」上,我國於管收有具體的成文規範,而在美國管收無成文規定,但類似制度為「蔑視法庭」規定,以不遵從法官履行命令而將債務人監禁,所以如何調查債務人有無管收事由,這是在執行過程中最嚴肅的課題,尤其債務人表面上看似無財產,但實際上有財產、有履行能力的狀況,即債務人有隱匿或處分財產等脫產行為,這點有賴財產異動、債務人金流的充份調查,在我

國民事執行實務上,若想依靠執行人員實現,在執行上力有未逮,在法制上亦未賦予債權人足夠的調查請求權及主導權,與美國加州法制相異其趣,筆者認為此點為本國法制上的大問題,本文以目前行政執行經驗為例提出相應解決辦法,對惡性倒債之輩,無僥倖空間,相繩以法,維社會公平。

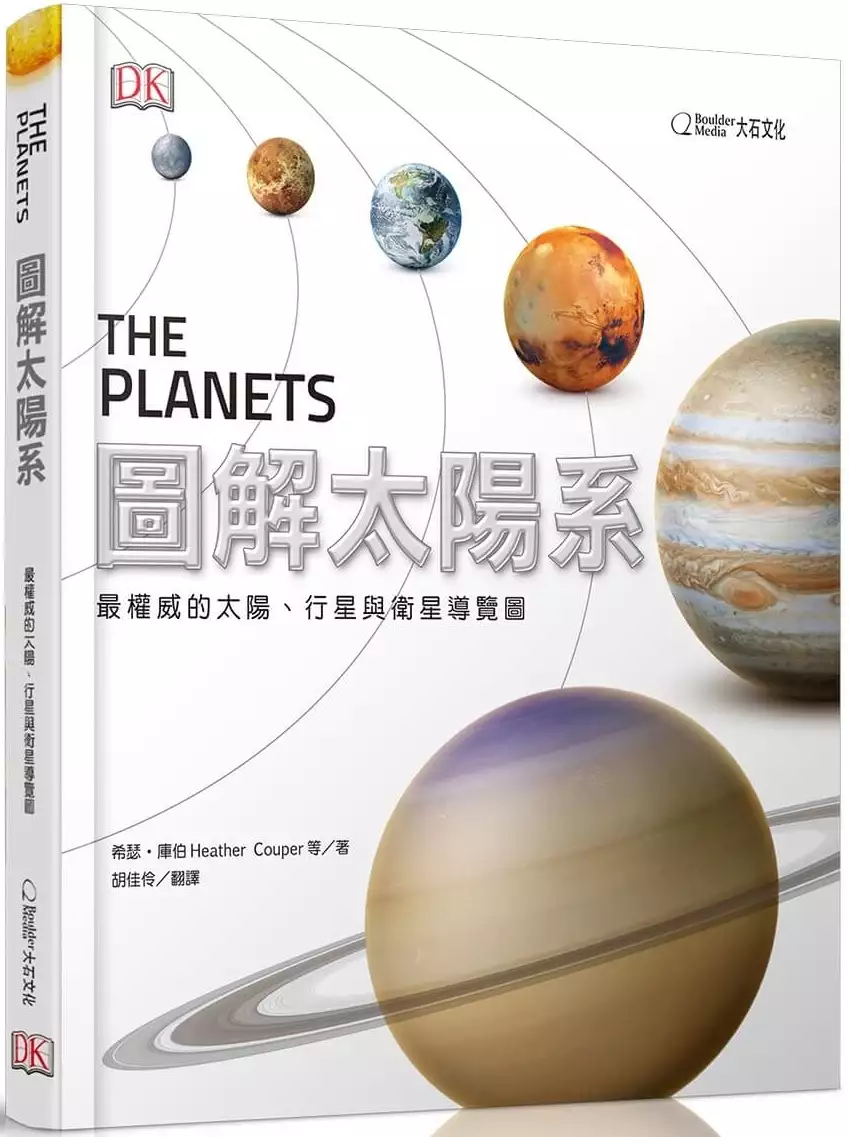

圖解太陽系:最權威的太陽、行星與衛星導覽圖

為了解決變動很大英文 的問題,作者希瑟‧庫伯,羅伯特‧丁威迪,約翰‧范登,尼傑‧漢貝斯特,大衛‧W.休斯,翟爾斯‧史拜羅,卡洛爾‧斯托得,柯林‧史都華 這樣論述:

本書帶你飛臨太陽的日珥上空,攀登金星的火山,探索火星的沙丘,潛入木星深不可測的狂暴雲層──宛如身歷其境般飽覽太陽系的所有奇景。書中收錄大量以先進成像技術繪製的精細天體圖片,搭配超高解析地圖,以及令人歎為觀止的剖面圖,讓你細細觀察太陽系每個行星、主要衛星和各種小型天體的驚人面貌。 本書利用美國航太總署和歐洲太空總署的數據資料繪製的行星3D模型,彷彿將太陽系的行星和各式各樣的天體從夜空中抓下來擺在紙上,然後從表面到核心層層剝開,帶領讀者逐一檢視每個天體的驚人細節,全方位暢遊整個太陽系。 《圖解太陽系》除了剖析太陽、八大行星、數百個衛星,以及數以千計小行星和彗星的外觀和內部結

構,並透過一目瞭然的圖表呈現各天體的發現史,以及每一次重要的太空任務,用前所未有的方式展現太陽系的迷人知識。 每個行星皆以專章詳細介紹,包含以下主題: ‧行星基本數據 ‧行星結構 ‧行星大氣 ‧行星內部 ‧行星組成物質 ‧行星研究時間表 ‧相關太空任務 ‧行星地圖 ‧行星模型 ‧行星地理特徵 本書特色 最權威的太陽系導覽圖,探索太陽系中所有天體的星空圖鑑,天文迷必備參考書 ․以美國航太總署和歐洲太空總署的最新影像數據繪製的全太陽系天體精細地形圖與剖面圖 ․透過史上最詳盡的電腦繪圖與資訊圖表,帶你深入太陽系的每個角落 ․以完

全視覺化的方式系統呈現太陽系中所有行星、衛星、小行星的:基本數據、組成物質、相關太空任務、地圖、模型、地理特徵 名人推薦 「本書匯集了最新的太陽系觀測資料與數據分析結果,是愛好行星科學的讀者必備的參考書。」──美國《圖書館期刊》重點書評( Library Journal, Starred Review)

台灣圖畫書中1920~1980的歷史記憶書寫研究

為了解決變動很大英文 的問題,作者黃馨儀 這樣論述:

台灣自鄉土化、社區總體營造等政策以來,圖畫書中有越來越多以各縣市地方特色為題材的作品問世,近年來隨著國民記憶庫的概念提出,還興起個人生命故事與記憶書寫的創作內容;當書中人物在訴說記憶的時候,其實就是在還原這片土地上曾經發生過的大小事件,同時也為讀者描繪了台灣過去的社會文化景象。本論文是以台灣圖畫書為對象,研究其中書寫台灣1920~1980年間歷史記憶者,在這段時空中,台灣經歷了日本殖民統治、國民政府接收來台、戒嚴、國府遷撤來台、外省族群來台、國共對峙等重大的政權轉移與時局變動,本文希望透前人的歷史記憶與生命故事來理解台灣的過去,並探討此類文本的意義所在。本論文共蒐集了二十四本圖畫書當作主要的

研究文本,並依照書中所書寫的記憶事件內容分類作討論。論文首先從此類型創作的興起背景說起,接著從創作者群中考察作品的創作(出版)動機及目的,並分析作者與他們所書寫的記憶之間有何等關聯。第三章將焦點鎖定日治時期的歷史記憶,其中包含戰亂時的生活記憶、灣生及台籍兒童間的友誼、台日異國戀愛的故事、神風特攻隊的記憶等,以及歷史記憶是如何在今日透過集體活動而再次傳衍的;第四章談國民政府接收與戒嚴時期的記憶,從二二八事件與白色恐怖探討受難者及其家屬的記憶與心情;第五章談外省族群來台及國共對峙時期的記憶,包括外省族群久別思鄉的心情、中橫公路開墾的故事、金門馬祖地區對戰的記憶、黑蝙蝠中隊與黑貓中隊的故事。在分析完

文字文本之後,第六章則說明圖畫書作為歷史記憶書寫的載體,圖畫本身所具備的敘事性以及圖畫書載體在敘事時的獨特與彈性之處。總的來說,這些歷史記憶書寫的文本,可說是將過去鮮為人知或感動人心的故事傳遞給後代的媒介之一;從國民記憶庫的角度來看,人民記憶的總和就形成了台灣的歷史,而這也意味著,文本中每一個不平凡與平凡的人,他們的生命故事都值得被大眾閱讀、理解與尊重。本文發現,即便在面對過去混亂、變動、黑暗的時代,圖畫書的創作者卻依然能發揮兒童文學光明的一面,從黑暗中找出希望的光,帶領讀者從中感受人性的光輝。讀者在閱讀這些故事的時候,除了能更認識自己土地的歷史,也能學習從中反省思索,以更堅定自信的步伐迎向未

來。