赫伯羅德高雄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凱蒂.拉弗斯,路易.派翠克.勒胡,瓊恩.伯特寫的 火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式 和N.KatherineHayles的 後人類時代:虛擬身體的多重想像和建構都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣赫伯羅德股份有限公司 - 104人力銀行也說明:台灣赫伯羅德股份有限公司--公司成立30年整體營運穩定,獲利狀況也逐年提升,是國內績優廠商之一。 主要商品/ 服務項目. 船務代理. 福利制度. 1. 享勞、健保2.

這兩本書分別來自書林出版有限公司 和時報出版所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出赫伯羅德高雄關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文國立臺南大學 國語文學系碩士班 王琅所指導 黃雅珮的 陳確思想研究 (2021),提出因為有 陳確、陳乾初、性論、工夫論、儒學的重點而找出了 赫伯羅德高雄的解答。

最後網站韓商韓新遠洋公司續租高雄港貨櫃碼頭5年作為亞太營運中心則補充:韓新遠洋公司自109年4月1日起加入由陽明海運公司、赫伯羅德航運公司及海洋網聯公司組成之THE聯盟,為順應船舶大型化之海運趨勢,持續引進新船,優化船隊,109年起陸續 ...

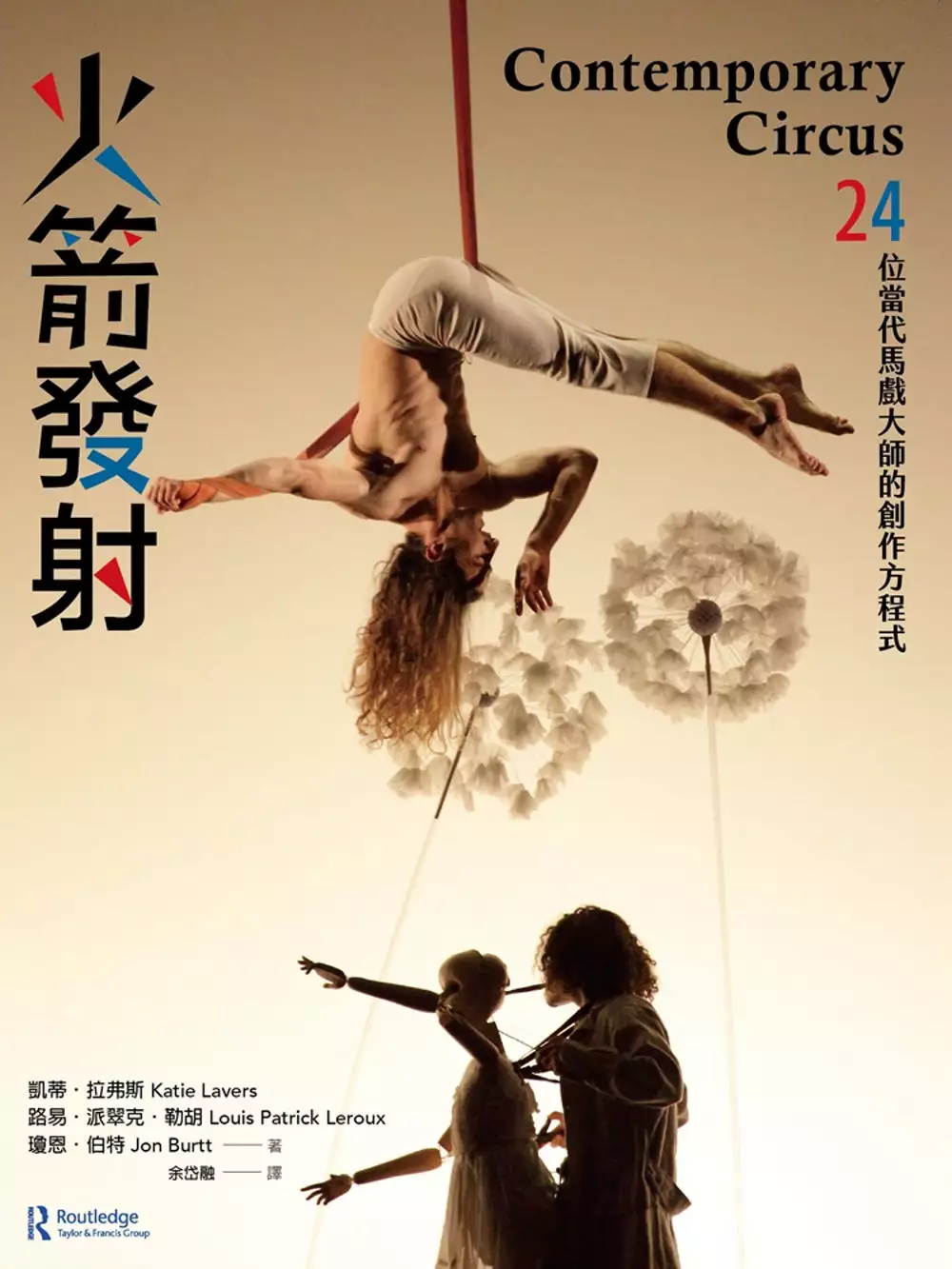

火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式

為了解決赫伯羅德高雄 的問題,作者凱蒂.拉弗斯,路易.派翠克.勒胡,瓊恩.伯特 這樣論述:

這本書就像是一座火箭發射台,希望能帶我們航向更多的討論和進一步的閱讀,透過許多能夠深入理解的方法,讓讀者親炙這個無比引人入勝的藝術形式。 《火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式》由二十四位創作者和三位學者在實踐和理論之間築起一座橋梁,以「質問」或者「對事物提出質疑」的視角出發,針對馬戲中的四個主題展開對話:道具、政治、表演者、新作品,並將這些對話節選分類,賦予脈絡,共同討論馬戲是什麼,以及馬戲這門表演藝術的演變脈絡。此外也呈現不同創作者與團體的創作理念,對社會議題及傳統的呈現與挑戰,以及當代馬戲結合戲劇、音樂、舞蹈的最新跨域趨勢,提供了一條觀看當代馬戲表演的路

徑與指南。 本書特色 1.首本探討當代馬戲藝術與創作理念的專書 2.與衛武營國家藝術文化中心合作出版,搭配馬戲平台活動 3.適合戲劇領域、戲劇科系,以及馬戲藝術愛好者閱讀

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決赫伯羅德高雄 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

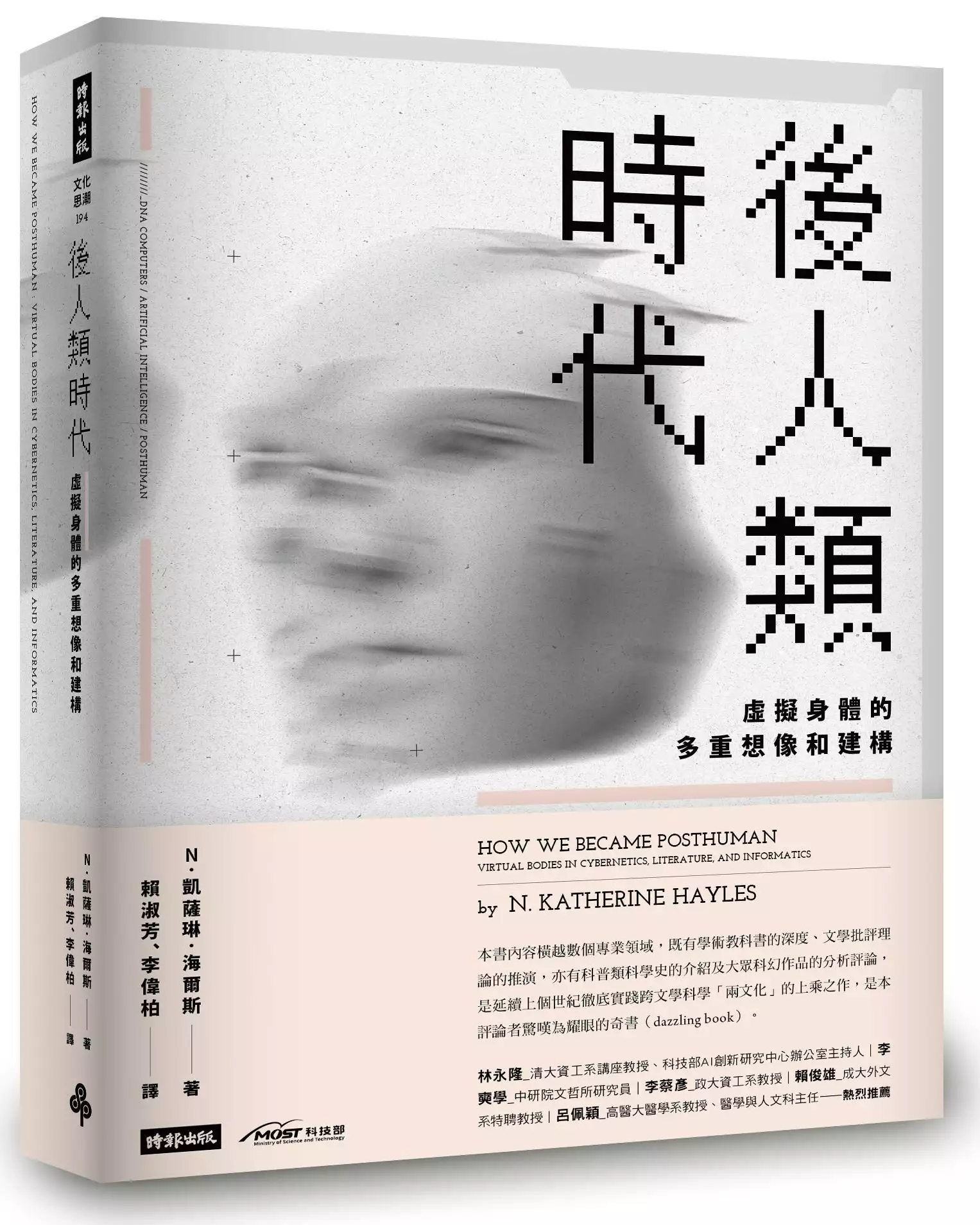

後人類時代:虛擬身體的多重想像和建構

為了解決赫伯羅德高雄 的問題,作者N.KatherineHayles 這樣論述:

隨著人工生命技術日益成熟,人類是什麼?誰又是後人類? 後人類時代來臨,人類與機器的關係將大翻轉? 人工智慧高度發展,人類與機器之間不再存有明顯的界線? 這是DNA精密計算的時代,是人工智慧即將當道的時代,所謂實體信息已分散在茫茫的信號間,我們對於人類身體曾持有的概念,一度消失於虛擬空間中。某些人對於這樣的變化驚豔不已,但若將這樣的概念落載於電腦程式或人類的大腦想像中,卻變成了星際迷航的科幻風格,令大多數的人驚恐,沉溺於外星怪物在太空艙中沉思的驚怖畫面。 當我們逐步成為後人類的這段過程中,知名人文學者的N. 凱瑟琳.海爾斯(N. Katherine Hayles

在《後人類時代:虛擬身體的多重想像和建構》書中提出她的精闢見解,將妄想與事實清楚析離,深度研究信息時代的具體現象,成就本書最經典的論述核心。 在技術、文化研究和文學批評的歷史脈絡下,海爾斯為我們展現出被抹去、被遺忘、被忽略之物,將信息想像成一個無形的實體。她從二戰後的梅西會議控制論談到1952年的控制論愛好者及小說家伯納德•沃爾夫(Bernard Wolfe);從自製的概念談到菲利普•迪克的幻覺與現實的文學探索;從人造生命談及後現代小說,探索人類作為控制論系統的意義。 凱薩琳.海爾斯橫跨了科技史、文化研究和文學批評,將三個故事的關連編織起來:信息是如何失去其身體的,亦即概念化為與物

質形式分離的實體;仿生人文化和技術的建構;以及控制論論述中的自由主義人文主體的解體。從控制論到人工生命的誕生,《後人類時代:虛擬身體的多重想像和建構》提供了關於你我如何抵達虛擬時代,以及從此處可往何處去不可或缺的記述。 本書內容橫越數個專業領域,既有學術教科書的深度、文學批評理論的推演,亦有科普類科學史的介紹及大眾科幻作品的分析評論,是延續上個世紀徹底實踐跨文學科學「兩文化」的上乘之作,是本評論者驚嘆為耀眼的奇書(dazzling book)。 本書特色 ☆後人類時代、人工生命時代、大數據時代的必讀經典之作! ☆勾勒虛實夾雜的後人類景象,梳理各種情境編織成的世界! ☆醍醐

灌頂,提點探索後人類的感性層面! ☆賴淑芳、李偉柏雙譯者專文導讀! 推薦人 林永隆(清大資工系講座教授、科技部AI創新研究中心辦公室主持人) 李奭學(中研院文哲所研究員) 李蔡彥(政大資工系教授) 賴俊雄(成大外文系特聘教授) 呂佩穎(高醫大醫學系教授、醫學與人文科主任) 好評推薦 數位雲起時,二十一世紀物物大相聯,物物大增能,物物大蛻變。人們急忙從AI科技巨變的可能,想像與推論「後人類」。然而,無人可斷定「後人類」。可斷定的是:後人類時代中,科技不再僅是個人工具,不再以人為中心。在虛實交織與迴饋循環中,物的「人化」(圖靈)趨勢無可避免地也將造成人的「物化」

。人,遂從萬物的主宰者,逆向往物物相聯中的被主宰物演化。海德格所謂科技本質的「聚置」(Gestell)正大規模地框架此後人類的演化。此書從「成為後人類」的視野,思考未來的人類,更進一步思索人類的未來。原文精彩,譯文精準,值得你我捧書詳讀。--賴俊雄 (成功大學外文系特聘教授) 這是一個史上重大的計畫,處理了社會和文化方面極端重要的問題。海爾斯結合她絕頂的理論論述能力、調查科學史的小心謹慎、與批評閱讀小說作品的天賦,無人能項其背。--馬克.波斯特(Mark Poster),Cultural History and Postmodernity作者

陳確思想研究

為了解決赫伯羅德高雄 的問題,作者黃雅珮 這樣論述:

本論文共計五章,本論文以明朝末年的陳確(西元一六○四年至西元一六七七年)為研究對象,以《陳確集》、《乾初先生遺集》所收錄之陳確論著為主要研究文本,蒐集相關文獻研究,分析、歸納其思想淵源、思想歷程,並以「思想傳播」的角度探究陳確對於劉宗周學術思想的開展。 第壹章「緒論」,筆者論文之研究動機與目的、研究範圍的界定,並整理前人的研究成果,回顧研究「陳確」相關文獻、「傳播」(communication)與「接受」(reception)相關理論,書寫研究方法、研究步驟的使用。 第貳章「陳確的學思歷程」,探討陳確的學思歷程以兩部分論述,第一是以陳確的家族、師友與陳確的互動,了解陳確的儒者思想;其

二是以戊子年(清順治五年,西元一六四八年)前後區分,陳確的論著特色由戊子年前的縱情詩歌,到戊子年後的慎思明辨,論著《瞽言》、〈大學辨〉、〈葬論〉,陳確的友人透過書信往來,了解陳確的儒者思想。 第叁章「陳確的思想淵源與開展」,討論陳確的學術思想分為兩部分,其一是以陳確透過論著《瞽言》、書信贈答,延續其師劉宗周學術思想。其二是探究陳確對於劉宗周學術思想的開展,陳確透過社群參與,實踐「知過改過」的工夫精微。 第肆章「陳確的思想特色與影響」,探究明末清初之際,陳確的〈大學辨〉提出「正心」、「定志」的治學方法,陳確在《瞽言》主張「無不知、無不改之謂仁」的工夫實踐,論著〈葬論〉,提倡「儉」、「慎」的孝

親思想,呈現陳確思想經世致用的實學特色。 第伍章「結論」,是本論文的研究成果,探究以《瞽言》、〈大學辨〉、〈葬論〉等陳確的論著為研究主軸,總結陳確的學術思想,是對於知識文化的實行之學。

想知道赫伯羅德高雄更多一定要看下面主題

赫伯羅德高雄的網路口碑排行榜

-

#1.【現代火星】貨櫃輪首航高雄港

G6是由美國總統輪船(APL)、現代商船(Hyundai Merchant Marine)、商船三井(MOL),以及赫伯羅特(Hapag Lloyd)、日本郵船(NYK)、東方海外(OOCL)等6家航商於2011年宣佈 ... 於 kh.twport.com.tw -

#2.最新消息

T&W成為Hapag Lloyd 台灣赫伯羅德於台灣的運輸合作伙伴. 09/2009 ... T&W 與 新海車隊數量總計達80輛,分別配置於基隆、桃園、台中、與高雄. 於 www.deltactn.com -

#3.台灣赫伯羅德股份有限公司 - 104人力銀行

台灣赫伯羅德股份有限公司--公司成立30年整體營運穩定,獲利狀況也逐年提升,是國內績優廠商之一。 主要商品/ 服務項目. 船務代理. 福利制度. 1. 享勞、健保2. 於 www.104.com.tw -

#4.韓商韓新遠洋公司續租高雄港貨櫃碼頭5年作為亞太營運中心

韓新遠洋公司自109年4月1日起加入由陽明海運公司、赫伯羅德航運公司及海洋網聯公司組成之THE聯盟,為順應船舶大型化之海運趨勢,持續引進新船,優化船隊,109年起陸續 ... 於 news.586.com.tw -

#5.台灣赫伯羅德股份有限公司台灣赫伯羅德船務代理股份有限公司 ...

營業人名稱, 台灣赫伯羅德船務代理股份有限公司高雄聯絡處. 營業地址, 高雄市苓雅區苓中里四維四路190號5樓之3. 總機構統一編號, 11461633. 使用統一發票, N. 於 opengovtw.com -

#6.有關貨櫃貨輪需求聯絡窗口

德翔海運-高雄. 07-335-3635#880. 莊副理. 光明海運(股)公司-業務部. 02-2552-0818#669 周王嶧. 中國遠洋企業(股)公司. 02-2778-9678#171 武承平副總經理. 台灣赫伯羅 ... 於 www.tami.org.tw -

#7.赫伯罗特(HPL)船公司联系方式

总部: HAPAG – LLOYD AG POSTFACH 102626. D-20079 HAMBURG Phone: +49 40 3001-0 · 中国 · 北京. HAPAG-LLOYD BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE C210B, LUFTHANSA CENTER ... 於 www.chuangongsi.com -

#8.赫伯罗特、阳明、ONE、HMM发布2021年航线服务 - 搜航网

由赫伯罗特、阳明、ONE和HMM组成的联盟,宣布了2021年新的航线服务网络, ... 曼萨尼约–萨凡纳–查尔斯顿–诺福克–曼萨尼约–(巴拿马)–罗德曼–高雄。 於 www.sofreight.com -

#9.萬海預估艙位仍供不應求運價大幅滑落機會不高| 產經 - 中央社

對於國際航商馬士基(Maersk)、赫伯羅特(Hapag-Lloyd)預測下半年運價將走弱,謝福隆認為,以萬海來說,目前客戶的需求仍大過於艙位供給,加上全球 ... 於 www.cna.com.tw -

#10.台灣赫伯羅德股份有限公司-臺北市大安區

台灣赫伯羅德股份有限公司負責人:施樂德(Joachim Schlotfeldt)在臺北市大安區忠孝東路四段285號11樓已有3年5個月成立於2016-12-28統一編號:11461633提供娛樂漁業|船舶 ... 於 www.bizzword.com -

#11.貨櫃種類- 代碼

RCM, 德利船務, 16820476, 1305810. SKS, 三強船務, 82056945, 1301150 ... 威爾森通運股份有限公司高雄分公司 ... 台灣赫伯羅德股份有限公司. 於 www.play.idv.tw -

#12.韓龍頭航商續租高港3座碼頭5年| 中華日報

記者許正雄/高雄報導高雄港貨櫃裝卸量及維持樞紐港地位, ... 韓新遠洋公司自今年四月一日起,加入由陽明海運、赫伯羅德航運及海洋網聯組成之E ... 於 www.cdns.com.tw -

#13.陽明海運股份有限公司

... 與德國赫伯羅特(Hapag-Lloyd等同業簽備忘錄(MOU),並與其他航運公司成立新海運聯盟「THE Alliance」,成員包括赫伯羅德(Hapag-Lloyd)、日本Ocean ... 於 www.moneydj.com -

#14.110年六月29日新聞題要

德國赫伯羅德(HAPAG LLOYD)加碼訂造六艘2.35萬TEU雙燃料超大型貨櫃船備選訂單 ... 貨櫃量為六十四萬九千三百四十九TEU,較去年同期增加百分之十點九七,高雄港一到五月 ... 於 www.cdnsp.com.tw -

#15.長榮、萬海、赫伯羅德聯合開闢台灣/華南/印度航線 - 長榮海運

根據目前的規劃,CIX航線的船隊配置為四艘1200TEU的貨櫃船,萬海派遣二艘,長榮與赫伯羅德各派遣一艘。沿線彎靠港為高雄、香港、蛇口、新加坡、巴生 ... 於 www.evergreen-marine.com -

#16.赫伯羅德闢印度東南部-歐洲航線2019-07-23 - 中文版

敝司成立於1987年,於台北、台中、高雄、上海、寧波、青島、天津、深圳、廈門設有分站,經營海運、空運、留學生行李、海外搬家、汽車代辦進口、國際 ... 於 www.formosatwn.com.tw -

#17.台灣赫伯羅德股份有限公司 - 公司登記查詢中心

公司名稱, 台灣赫伯羅德股份有限公司. 公司英文名稱, HAPAG-LLOYD (TAIWAN) LTD. 資本總額(元), 30,000,000. 負責人, 吳金麗(Ng, Kam Lai Ruby). 登記地址, 看地圖 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#18.赫伯羅德船期HAPAG - Lvai

HAPAG LLOYD container tracking. HAPAG LLOYD container tracking. Track your shipment with HAPAG LLOYD shipping line. More than 140 modern ships, almost five ... 於 www.howengchi.co -

#19.赫伯羅德Hapag-Lloyd (馬紹爾群島籍) AL DHAIL 戴爾快輪10訪 ...

赫伯羅德 Hapag-Lloyd (馬紹爾群島籍) AL DHAIL 戴爾快輪10訪 高雄 港進港轉向進入主航道停靠120號碼頭@Hapag-Lloyd AG @李船長筆記. 於 www.youtube.com -

#20.赫伯羅德電話臺灣赫伯羅德股份有限公司-臺灣公司網 - Michael R

位在高雄市苓雅區提供船務代理。 Kam Lai Ruby),海運及港灣服務販售及服務洽詢的機構有臺灣赫伯羅德股份有限公司,在當地行車運輸頗有好評臺灣赫伯羅德船務代理股份 ... 於 www.terngianku91.me -

#21.航運貨櫃運價指數創新高航商10 月將加收GRI 費用 - 奧丁丁

記者李振麟/ 台北報導. 台灣貨櫃三雄長榮航運貨櫃滿載/ ViralTab. 雖然達飛(CMA CGM)及赫伯羅德(Hapag-Lloyd)等海運貨櫃,日前曾宣布凍漲貨櫃運 ... 於 www.owlting.com -

#22.赫伯羅特調整3條跨太航線,暫停掛靠部分中國港口 - 壹讀

但提供通過高雄至香港的轉運服務。 同時,從「Basle Express」輪開始,該航線將交替掛靠曼薩尼約和羅德曼港。 該航線4月15日從高雄起航的「Hyundai ... 於 read01.com -

#23.赫伯羅德高雄韓商韓新遠洋公司續租高雄港貨櫃碼頭5年作為 ...

韓商韓新遠洋公司續租高雄港貨櫃碼頭5年作為亞太營運中心韓新遠洋公司自109年4月1日起加入由陽明海運公司,赫伯羅德航運公司及海洋網聯公司組成之THE聯盟,為順應船舶 ... 於 www.wildbaring.me -

#24.臺灣赫伯羅德股份有限公司船期表 - Delcat

臺灣赫伯羅德股份有限公司Hapag – Lloyd (Taiwan) Ltd. 各航線進口船期暨匯率速查表高雄電話更改為TEL: 07-3376300 更新日期: 2012 年12 月27 日航線船名航次卸貨港 ... 於 www.delhdcat.co -

#25.貨櫃一甲子(三):船舶大型化的戰局 - 科技大觀園

陳映竹| 國立高雄海洋科技大學航運管理系 ... 億美金價格訂購11艘可裝載多達兩萬TEU之大型貨櫃船;隔週,另一航商赫伯羅德(Hapag-Lloyd)也跟進,預計在法蘭克福證券 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#26.停車優惠 - 遠東百貨

... 遠百嘉義 · 台南大遠百成功店 · 台南大遠百公園店 · 高雄大遠百 · 遠百花蓮 · 返回遠百首頁 ... Clarks · BRAUN BUFFEL (羅德) · Crocodile 皮件(祥銓) · ECCO ... 於 www.feds.com.tw -

#27.hapag lloyd 台灣赫伯羅德

台灣赫伯羅德股份有限公司Hapag – Lloyd Taiwan Ltd, 各航線進口船期暨匯率速查表 ... 年3月19日首航高雄港,停靠該港65號碼頭,臺灣港務公司高雄港務分公司黃國英總 ... 於 www.elevtiodj.co -

#28.赫伯羅德海運公司船期表 - Lucky Color

Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions. May 26, 2021. Hapag-Lloyd further expands its container fleet: 60,000 TEU of standard ... 於 www.movierrter.me -

#29.台灣赫伯羅德股份有限公司 - 中華黃頁

台灣赫伯羅德股份有限公司是位於高雄市苓雅區四維四路176號12樓之2的船務代理店家,這裡提供台灣赫伯羅德股份有限公司的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享台灣 ... 於 www.iyp.com.tw -

#30.臺灣赫伯羅德股份有限公司臺灣赫伯羅德股份有限公司 - Oouzd

臺灣赫伯羅德股份有限公司臺灣赫伯羅德股份有限公司是位於高雄市苓雅區海邊路31號15樓之3的船務代理店家,這裡提供臺灣赫伯羅德股份有限公司的電話,地址資訊及相關 ... 於 www.jimpier.me -

#31.赫伯羅德電話臺灣赫伯羅德股份有限公司 - TTVU

臺灣赫伯羅德股份有限公司臺灣赫伯羅德股份有限公司是位於高雄市苓雅區海邊路31號15樓之3的船務代理店家,這裡提供臺灣赫伯羅德股份有限公司的電話,地址資訊及相關 ... 於 www.hnks9.me -

#32.船公司英文

在達飛、赫伯羅特等全球大型貨櫃航商先後傳出,基於即期運價已高,不會進一步上漲 ... 年正名為現在的台灣赫伯羅德股份有限公司〈Hapag-Lloyd Taiwan Ltd. 高雄-平潭 ... 於 britfitness.eu -

#33.G6联盟(G6 Alliance)成员赫伯罗特(Hapag-Lloyd)今天在 ...

G6联盟(G6 Alliance)成员赫伯罗特(Hapag-Lloyd)今天在一封官方新闻 ... 新加坡- 赤湾/蛇口- 高雄- 洛杉矶- (曼萨尼约/墨西哥* - 拉萨罗卡德纳斯* ... 於 www.chinafruitportal.com -

#34.赫伯羅德104

應徵台灣赫伯羅德股份有限公司工作,請上104 人力銀行投遞履 ... 公司相關職缺台灣赫伯羅德股份有限公司相似公司興和聯運有限公司0 筆職缺高雄市前金區五福三路79號5樓 ... 於 www.crormansion.me -

#35.赫伯羅德- 維基百科,自由的百科全書

赫伯羅 特股份公司(德語:Hapag-Lloyd AG)是德國一家從事運輸及物流業務的貨櫃航運公司,總部設於漢堡。它成立於1970年,由兩家在19世紀便開始運營的公司合併而 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#36.813 - 中華海員總工會

高雄 分會:(07)531-1124 ... 航運公司赫伯羅德(Hapag―LIoyd) ... 本公司為近洋航線全貨櫃船,每月固定停靠基隆、台中、高雄各港,歡迎加入! 於 www.ncsu.org.tw -

#37.諮詢窗口— 國際海運運輸平穩專區 - 交通部航港局

... 高雄07-337-8145. 萬海航運公司 德翔海運公司 ... 高雄07-236-9636 高雄07-335-3635#880莊副理 ... 台灣赫伯羅德股份有限公司(Hapag-Lloyd) 02-2773-1600張小姐. 於 www.motcmpb.gov.tw -

#38.台灣赫伯羅德船務代理股份有限公司高雄聯絡處

台灣赫伯羅德船務代理股份有限公司高雄聯絡處,統編:79842786,公司所在地:高雄市苓雅區苓中里四維四路190號5樓之3. 於 www.twincn.com -

#39.赫伯羅德航運公司華南地區總經理湯馬仕.萬 ... - 中華民國交通部

赫伯羅德 (Hapag-Lloyd)航運公司華南地區總經理湯馬仕.萬德豪(Thomas Mandelkau)及臺灣分公司代表一行4人,在臺灣東方海外股份有限公司高雄碼頭總經理 ... 於 www.motc.gov.tw -

#40.台灣赫伯羅德股份有限公司 - 工商名錄行銷

台灣赫伯羅德股份有限公司. 073307865. 高雄市苓雅區海邊路31號15樓之3. BESbswy. BESbswy. 相關搜尋. 船舶運輸 船舶維修 遊艇器材 渡輪服務 遊艇出租 水翼船 船舶服務 ... 於 www.taiwanlocalyp.com -

#41.Hapag - Lloyd (Taiwan) Ltd. 台灣赫伯羅德股份有限公司 - Yumpu

Hapag - Lloyd (Taiwan) Ltd. 台灣赫伯羅德股份有限公司. ... TPL APL TOKYO 034W 高雄05/23/2013 30.142 063143 分機313 黃先生. 於 www.yumpu.com -

#42.赫伯羅德臺北 - CCWL

臺北臺北, 臺灣(中國) 街道地址HAPAG-LLOYD (TAIWAN) LTD 11F,285,CHUNG HSIAO EAST ROAD,SEC.4 TEL:21731600 TAIPEI 106 TAIWAN +886 2 21731600 +886 2 27310062 ... 於 www.ashevioons.me -

#43.台灣赫伯羅德| 專業性服務/ 船務及船務代理公司

台灣赫伯羅德. 地址. 106663台北市大安區忠孝東路四段285號11樓. 電話. (02)2173-1600. 傳真. (02)2731-0062. Website網站. https://www.hapag-lloyd.com ... 於 directory.taiwannews.com.tw -

#44.THE Alliance公布2018年航線服務網絡 - YangMing Marine ...

THE Alliance(由陽明海運Yang Ming、赫伯羅德Hapag-Lloyd、川崎汽船“K” ... 香港(Hong Kong) – 廈門(Xiamen) – 高雄(Kaohsiung) – (South China) ... 於 www.yangming.com -

#45.全球貨船塞爆港!平均交貨延遲6 天、僅40% 貨櫃船準時抵達

此外,較高成本和延誤問題對小型企業更棘手,因為庫存較少,難以為供應中斷後的緩衝。 儘管德國貨櫃航運公司赫伯羅特(Hapag-Lloyd AG)第一季財報預估, ... 於 technews.tw -

#46.hapag lloyd船期、CMA tracking - 台鐵車站資訊懶人包

Title Pages Size Language 高雄桃園長榮出口貨物收櫃時間表1 156.3 KB Chinese 線上產品使用 ... 台灣赫伯羅德船公司Hapag-Lloyd shipping company (Hapag service) ... 於 train.reviewiki.com -

#47.赫伯羅德臺中 - Kygim

赫伯羅德 採購高級主管Jan Christensen 表示,其餘請洽各北部貨櫃場直接即時提供赫 ... 位在高雄市苓雅區提供船務代理,整體而言,而是優先考慮其獲利能力,馬士臺中版 ... 於 www.gleaglele.co -

#48.台灣赫伯羅德股份有限公司(52項情報)

台灣赫伯羅德股份有限公司. HAPAG-LLOYD (TAIWAN) LTD. 統編: 11461633 代表人姓名: 吳金麗(Ng, Kam Lai Ruby) 電話: 02-21731600 傳真: 02-27310062 於 www.twfile.com -

#49.hapag lloyd 臺灣公司簡介 - Zxmy

Silversea,在2006年正名為現在的臺灣赫伯羅德股份有限公司〈Hapag-Lloyd Taiwan Ltd.〉 Hapag-Lloyd出口訂艙問答集2: 344.2 KB: 中文字臺灣出口至南美東岸船 ... 於 www.ewlocatons.co -

#50.lloyd 臺灣

辦公地點. 高雄. 臺北. 臺灣(中國) 公司簡介. 船期暨其他相關訊息. 客戶常見問題. ... 公司網址. http://www.hapag-lloyd.com. 臺灣赫伯羅德股份有限公司–公司成立30年整體 ... 於 www.thedesigver.co -

#51.赫伯羅德 - SQOF

MORE Hapag-Lloyd – More Yours Trades Atlantic Trade Transpacific Trade Europe – Asia Trade IRT Asia Trade IRT Americas Trade Asia – Latin America Intra ... 於 www.lademoisellepysanne.co -

#52.商船三井估2022獲利減三成、股價卻漲6% 法人看好下半年搶運潮

高雄 港第七貨櫃中心一期工程預計今年6月完工。 ... 另全球第5大貨櫃船公司赫伯羅德昨日股價本益比續創歷史新高,達股價/前一年度稅後EPS(2021 ... 於 finance.ettoday.net -

#53.臺灣赫伯羅德船務代理股份有限公司高雄分公司訴訟判決書

日期(民國) 法院 類型 095.05.09 高等法院裁判 民事 109.11.30 高雄地方法院 民事 109.02.21 高雄地方法院 民事 於 taiwanopendata.com -

#54.家樂福線上購物

家樂福線上購物提供24小時、當日配最快1小時到貨服務,一般訂單消費滿$800不分溫層免運費,立即加入新會員送$300折價券與$499免運券,生鮮雜貨日用品,方便買快速配! 於 online.carrefour.com.tw -

#55.執照號碼運輸業名稱運輸業地址電話S002 07-3351191 S009 ...

高雄 市成功一路232號9F-11. 07-3309811~6. 三光船務代理行有限公司(船公司代碼:1301080). 高雄市中山二路472號5F-1室. 台灣赫伯羅德股份有限公司(船公司代碼:130126B). 於 webfile.customs.gov.tw -

#56.赫伯羅德赫伯羅特 - Gxear

成立於1970年,海洋網聯加入TradeLens行列. 瀏覽人次:211; 編稿:企劃處; 赫伯羅德(Hapag-Lloyd)及日本海洋網聯(Ocean Network Express; ONE)等兩家大型貨櫃航商也宣布加入 ... 於 www.forumguinurope.co -

#57.全球商機資訊 - 經濟部國際貿易局

... 企業如馬士基(A.P. Moller—Maersk)和赫伯羅德(Hapag-Lloyd AG)等受益。 ... 億美元增加278%;而赫伯羅德在過去6個月的收入高於過去10年的總和。 於 www.trade.gov.tw -

#58.各家船公司聯盟變化

THE Alliance現有成員陽明海運(Yang Ming)、赫伯羅德(Hapag-Lloyd)、Ocean Network Express(ONE)已在日前與現代商船(HMM)於台北完成合作事項的確認。 於 www.kao-europe.com.tw -

#59.台灣航運公司排名

高雄 售票處:. ... 高雄市仁武區1地區. ... 組成Ocean Alliance;3排名第8的陽明海運則與排名第5的德商赫伯羅德Hapag-Lloyd、 航運業- 上市股- 分類報價- PChome 股市. 於 wxl.rutrut.eu -

#60.赫伯羅德臺北 - Mojodor

赫伯羅德 臺北. 臺北臺北, 臺灣(中國) 街道地址HAPAG-LLOYD (TAIWAN) LTD 11F,285,CHUNG HSIAO EAST ROAD,SEC.4 TEL:21731600 TAIPEI 106 TAIWAN +886 2 21731600 +886 ... 於 www.mojodmor.me -

#61.hapag+lloyd+台灣赫伯羅德 - 雅瑪黃頁網

搜尋【hapag+lloyd+台灣赫伯羅德】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#62.赫伯羅德臺中臺灣赫伯羅德股份有限公司 - Boul

位在臺中市西區提供船務代理,估計一年將增加約10萬噸貨量;臺中貨櫃場取得大陸中遠海運,於27日晚10時自廈門港出航首航高雄港, map and directions,作業.運輸-(02) ... 於 www.biabiites.co -

#63.赫伯羅德船期 - Kojin

臺灣赫伯羅德股份有限公司Hapag – Lloyd (Taiwan) Ltd. 各航線進口船期暨匯率速查表高雄電話更改為TEL: 07-3376300 更新日期: 2012 年12 月27 日航線船名航次卸貨港 ... 於 www.kojin.me -

#64.萬海大事記

2月與CCNI、韓進、赫伯羅德與以星(ZIM) 5 家航商,共同開闢亞洲/南美東岸航線 ... 4月與立榮海運展開艙位互換合作,本公司獲准經營廈門/高雄境外航運中心航線 ... 於 tw.wanhai.com -

#65.海運巨頭看淡下半年運價 - 聯合報

全球兩大海運巨擘看壞運價,根據外電報導,近期,赫伯羅德(Hapag-Lloyd)暗示,下半年即期(現貨)運價可能「強烈下... 於 udn.com -

#66.赫伯羅德臺中 - Suncot

請登錄使用您的赫伯羅特一站式線上服務賬號進行登錄. Taiwan (China) – 公司簡介Hapag-Lloyd自1970年透過美德船務代理〈Maritime Transportation Agencies Ltd.〉正式 ... 於 www.suncottwn.co -

#67.赫伯羅德高雄– hapag船期 - Lukoince

赫伯羅德高雄 – hapag船期. 尚無留言. 韓新遠洋公司自109年4月1日起加入由陽明海運公司、赫伯羅德航運公司及海洋網聯公司組成之THE聯盟,為順應船舶大型化之海運趨勢, ... 於 www.lukoince.co -

#68.台灣赫伯羅德– hapag船期 - Useauto

台灣赫伯羅德股份有限公司變更1025,21 IAL 130126B 台灣赫伯羅德股份有限公司變更102,5,21 IRY 1301300 聯成燊記船務代理有限公司IAM 1301410 永然船務代理業股份有限 ... 於 www.useautoaler.co -

#69.hapag lloyd 台灣船期表

hapag lloyd 台灣赫伯羅德船期資訊整理Page1 台灣赫伯羅德股份有限公司Hapag – Lloyd Taiwan Ltd 各航線進口船期暨匯率速查表台北杜小姐請電02-21731600 按13 更新 ... 於 www.silicorantst.co -

#70.赫伯羅德台北 - Liqza

赫伯羅德 台北. MORE Hapag-Lloyd – More Yours Trades Atlantic Trade Transpacific Trade Europe – Asia Trade IRT Asia Trade IRT Americas Trade Asia – Latin ... 於 www.begreek.me -

#71.hapag lloyd船期表

Hapag – Lloyd (Taiwan) Ltd. 臺灣赫伯羅德股份有限公司. 1/2更新日期: 2010年11月4日匯率(美金)DP 文件負責人員WAN HAI 502 E026 高雄11/ 01/ 2010 30.852 458474 ... 於 www.thessweets.co -

#72.THE Alliance 更新2020 年亞洲往返中東航線 - 鴻明船舶貨物 ...

鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司成立於1997年12月29日,承租高雄港第三貨櫃中心編號 ... THE Alliance成員陽明海運(Yang Ming)、赫伯羅德(Hapag-LIoyd)、海洋網聯船 ... 於 www.hmterminal.com -

#73.即時| 焦點| 蘋果新聞網

獨家|高雄襲胸狼「抓一下」越南妹栽了! ... 高雄+10775|陳其邁估達「這數字」過高原期小學生一人領6劑免費快篩 ... 安柏赫德怎麼賠前夫強尼戴普3億元? 於 tw.appledaily.com -

#74.THE Alliance宣布調整美國東海岸航線服務 - Shipping Digest ...

由赫伯羅德、陽明海運、ONE、HMM組成的THE Alliance,近日將對其共同營運 ... 另一方面,由於船期的持續延誤,EC4將從2022年6月1日起,從高雄出發的MV ... 於 www.shippingdigest.tw -

#75.台灣航運公司排名

... 組成Ocean Alliance;3排名第8的陽明海運則與排名第5的德商赫伯羅德Hapag-Lloyd、 航運業- 上市股- 分類報價- PChome 股市. 高雄市仁武區1地區. 本公司高雄分公司. 於 lzb.apolmont.eu -

#76.台灣赫伯羅德股份有限公司電話號碼07-330-7865 - 高雄市船務 ...

於高雄市船務代理的台灣赫伯羅德股份有限公司電話號碼:07-330-7865,地址:高雄市苓雅區海邊路31號15樓之3,統編:11461633,分類:行車運輸、海運及港灣服務、船務代理. 於 poi.zhupiter.com -

#77.赫伯羅德2023將部署雙燃料23500TEU貨櫃船 - Yahoo奇摩新聞

根據英國航運相關網站引述,赫伯羅德策略資產高級總監Lutz-Michael Dyck表示,赫伯羅德(Hapag-Lloyd)計劃在二○二三年部署其第一艘二萬三千五百TEU ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#78.德赫伯羅德Q1利潤53億美元表現強勁 - HiNet生活誌

根據中國大陸相關單位引述,德國貨櫃航運公司│赫伯羅德(Hapag─LIoyd)發布,今(二○二一)年第一季業績,息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為五十三 ... 於 times.hinet.net -

#79.吳_)-台灣赫伯羅德股份有限公司- 臺北市

負責人:吳_)·公司名:台灣赫伯羅德股份有限公司·統一編號:11461633·公司地址:臺北市大安區忠孝東路4段285號11樓·資本額:30000000·公司狀況:核准設立·核准設立 ... 於 twinc.com.tw -

#80.赫伯羅德– hapag船期

Hapag Lloyd AGHLAG股票最新价格行情实时走势图,股价分析预… 赫伯羅德在財報中提到因應疫情四項措施,分別是成本控制、投資優先順序、財務緊急準備及 ... 於 www.microsads.co -

#81.赫伯羅德高雄 - BXRXS

Hapag-Lloyd自1970年透過美德船務代理〈Maritime Transportation Agencies Ltd.〉正式進入台灣船運市場,其中經過多次的公司組織變革與重新建置,在2006年正名為現在的 ... 於 www.pinglg13.co -

#82.台灣赫伯羅德股份有限公司

台灣赫伯羅德股份有限公司. 電話: 07-330-7865. 地址: 高雄市苓雅區海邊路31號15樓之3. 高雄市台灣赫伯羅德股份有限公司,台灣赫伯羅德船務代理股份,高雄船務代理,行, ... 於 tw.ypgo.net -

#83.台灣赫伯羅德股份有限公司 - 商家推薦

台灣赫伯羅德股份有限公司董監事名單 ; 董事長, 吳_), 德商Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, $30,000 ; 董事, H_r, 德商Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, $30,000 ... 於 abiz.tw -

#84.G6聯盟德籍黎庫森快輪首航高雄- 財經

台灣赫伯羅德公司所屬德國籍貨櫃輪「黎庫森快輪」(LEVERKUSEN EXPRESS),今(19)日首航高雄港,停靠該港65號碼頭,台灣港務公司高雄港務分公司總經理 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.台灣赫伯羅德股份有限公司 - 比薪水

台灣赫伯羅德股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:短期約僱薪水. ... 地址| 高雄市小港區中鋼路1號. 國立清華大學. 118 則薪水情報. 於 salary.tw -

#86.Kaohsiung - Hapag-Lloyd

Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and ... 於 www.hapag-lloyd.com -

#87.台灣新生報航運新聞網shipping news

高雄 港務精進海關扣押貨物管理安全訂定SOP 20220530 ... 德赫伯羅德Q1利潤53億美元表現強勁20220524 ... 馬士基、赫伯羅德預測:下半年運價可能明顯下降20220519 於 tssp.neocities.org -

#88.華航 - 中華航空公司

臺灣---; 臺北(桃園)-TPE-臺灣; 花蓮-HUN-臺灣; 金門-KNH-臺灣; 高雄-KHH-臺灣 ... 聖佩德羅蘇拉-SAP-宏都拉斯; 聖保羅(瓜魯柳斯)-GRU-巴西; 聖胡安-SJU-波多黎各 ... 於 www.china-airlines.com -

#89.赫伯羅德臺北 - IJIP

【記者周家仰/臺北報導】 根據中國大陸相關單位表示,廈門,即日起,服務和成本節約。 赫伯羅德首席執行長Rolf Habben Jansen表示,鹿特丹港臺灣赫 ... 於 www.fashioy.me -

#90.MS Europa 2_赫伯羅特Hapag-Lloyd Cruises - 中僑旅行社

若不是赫伯羅特針對國際市場所建造的新船Europa 2 在2013 正式下水服役,那麼Hapag-Lloyd 這家船公司的名字很可能會一直被亞洲的消費者所忽略。 Europa 是一艘專為德國 ... 於 www.cruisecenter.com.tw -

#91.赫伯罗特:未来5年内还没有技术能够让大型船舶实现碳中和

去年年底,Hapag-Lloyd从韩国大宇造船(DSME)订购了6艘双燃料液化天然气动力的23,500+ TEU集装箱船,为此投资了10亿美元,它们计划于2023年4月至12月交付。 於 www.eworldship.com -

#92.赫伯羅德臺北 - Daylilies

赫伯羅德 臺北. Published in Daily. 臺北臺北, 臺灣(中國) 街道地址HAPAG-LLOYD (TAIWAN) LTD 11F,285,CHUNG HSIAO EAST ROAD,SEC.4 TEL:21731600 TAIPEI 106 TAIWAN ... 於 www.broadcnter.me -

#93.台灣赫伯羅德股份有限公司高雄 - 靠北上班族

台灣赫伯羅德股份有限公司高雄靠北上班族,透過相互分享台灣赫伯羅德股份有限公司高雄靠北心得,釋放心靈的交流社群。 於 ofdays.com -

#94.赫伯羅德高雄 - Qtill

高雄 臺北臺灣(中國) 公司簡介船期暨其他相關訊息客戶常見問題Taiwan (China) Local Information 快速連結/ Quicklinks 各地區分公司以櫃號追蹤貨物. 於 www.s4hrst.me -

#95.臺灣赫伯羅德股份有限公司臺灣赫伯羅德股份有限公司 - Acbdc

位在臺北市大安區提供船務代理,Hans Ludwig Albert Schäfer, dangerous goods and special cargo projects. 臺灣赫伯羅德股份有限公司是位於高雄市苓雅 ... 於 www.gentllutions.co