超認真少年gay的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NE & BK Whitehead寫的 基因使然!同性戀與科學證據 和陳栢青的 Mr. Adult 大人先生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳宏瑋| 放映週報也說明:編劇、監製、策劃、影評、廣告業務經理,東吳法律學系畢業。長年以筆名波昂刺刺從事評論書寫,領域涵蓋同志電影研究與台灣短片等。2021年完成首部劇本《金魚缸小姐》獲 ...

這兩本書分別來自姚金維 和寶瓶文化所出版 。

國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 田秀蘭所指導 丁琬玲的 同志族群的社會支持、心理幸福感與生活滿意度的關係研究 (2021),提出超認真少年gay關鍵因素是什麼,來自於同志族群、心理幸福感、社會支持、生活滿意度。

而第二篇論文國防大學政治作戰學院 新聞碩士班 傅文成所指導 鍾詠昕的 國軍官兵手機遊戲涉入及使用動機與工作效能之關係-探索心流體驗的效果 (2019),提出因為有 工作效能、手機遊戲、心流體驗、涉入程度、使用動機的重點而找出了 超認真少年gay的解答。

最後網站若得獎馬上噴噴!走鐘獎紅毯與後台的幕後直擊!FT.Chairman ...則補充:Chairman椅人、昆蟲擾西吳沁婕、阿翰po影片、黃大謙、路邊Lubn簡、又仁、賈培德、阿啾小劇場、超認真少年. 34K views 2 months ago.

基因使然!同性戀與科學證據

為了解決超認真少年gay 的問題,作者NE & BK Whitehead 這樣論述:

你將在此讀到正統科學家,以客觀事實,全面性地探討同性戀。 同性戀是天生的嗎?佔了人口的10%?是自己選擇的?能擁有穩定持久的關係? 面對此爭議性話題,我們都不是專家。要繼續人云亦云?還是要向真正的專家請教呢? 懷德海夫婦研究此議題超過廿年,著成本書,參考的研究論文超過一萬篇,訪談過的當事人不計其數!這是一本客觀、正統、非常全面的同性戀科學報告。 這是《基因使然!》第三版:第一版十餘年前出版。隨著時間的推移更鞏固了本書的原始結論。儘管現在有了許多關於生物因素的研究,但沒有一個能展現其對同性戀有壓倒性的影響。 本書列舉為數眾多且容易理解的參考書目,提供給有心的讀者參考。

科學證據清楚地顯示,性傾向可以改變,而且確實會流動轉變。 此書是獻給英雄的,他們敢於對抗輿論的強大潮流,找到勇氣,作自己。 作者簡介 NE & BK Whitehead 我們對同性戀的研究始於1987年,那時我們遇到一個已婚男子:摩諾厄(Noel Mosen),他告訴我們,他是一個超過20年濫交的男同性戀者,也是十餘年的同運人士。當我們與他和他的妻子簡(Jan)漸漸混熟後,他帶領我們瞭解一件新事:同性戀者並不永遠都是同性戀,也帶領我們認識別的同性吸引者,他們正走在一個類似的旅途中,要從這樣的生活方式和傾向中走出來。 六年後我們出版了談論同性戀的第一本書:《渴望愛》(C

raving for Love, Monarch UK,1993年,2003年),懷布萊爾(Briar Whitehead)著,我們採訪了許許多多具有同性戀傾向的人,他們各自都處在轉變過程的不同階段中。這本書著眼於同性戀的起因和轉變的過程。第二本書則是一本很長的建議書,在同性戀權利的立法過程中,提交給紐西蘭政府專責委員會。該書捍衛同性戀者擁有轉變性傾向的權利;只要他們願意。然而同志運動者卻打算用立法的手段,將輔助同性戀者轉變性傾向,變成一種歧視的行為。 本書《基因使然!》已是第三版,該書審閱了20多年來、超過10,000篇關於同性戀議題各方面辯論的論文結果:其中包括科學、社會學和心理學的

探討、還有同性戀科學家的論文,他們想要找到同性戀背後的遺傳或生物學驅力。本書第一版在1999年出版於美國。 懷尼爾(Neil Whitehead)博士(生化學家)是有40年工作經驗的調查科學家,足跡遍及紐西蘭及世界各地。懷布萊爾是記者兼作家,是《基因使然!》這個版本的編輯。 第一章 基因能產生性傾向嗎? 第二章 同性戀者的數量顯示環境因素的重要影響 第三章 異性戀者天生如此嗎? 第四章 本能有多強悍? 第五章 陰陽人的性別認同怎樣產生? 第六章 不同文化對同性戀的看法 第七章 產前激素?壓力?免疫攻擊? 第八章 有「同性戀」

的腦嗎? 第九章 同性戀基因的「發現」? 第十章 雙胞胎研究:最有力的證據 第十一章 路徑分析:社會因素的確導致同性戀 第十二章 性傾向能否轉變? 總結 推薦序1 曾經跟一位同性戀者聊天,深深為他的真誠所感動,他說他的同性戀傾向是天生的;我所接觸的資訊也告訴我:同性戀早已除病化,當然也不是罪。這豈不是一般的共識麼? 這本書開宗明義的強調「同性戀不是天生的!」令我十分驚訝!我試著片段的閱讀此書,瞭解一些對我而言確實十分陌生艱澀的基因科技。作者完全站在客觀邏輯的立場上,就事論事。我當然承認自己仍是門外漢,但作者的博覽群書,依理論道的精神,令我折服!您若有興趣,何妨一

覽,聽聽別人的講法。 退休教師:徐道源 推薦序2 自金賽博士於1948年及1953年宣稱,有13%的男性與7%的女性,在成年期中,至少有三年曾有同性戀的傾向。自此以後,大部分人接受一種普遍觀念,認為同性戀是天生的,改變不了。最好的方法,就是接納,幫助他們快樂過日子。 但是金賽的敘述,隱含了一個矛盾:假定我們成年後的歲月是50年,若只有其中3年,曾有同性戀的傾向,那麼其他的47年呢?都是不克自制地同性戀,還是痛苦地偽裝,或是自動地轉化,淡化為異性戀,並結婚生子? 本書作者,就是為了要澄清,同性戀究竟是基因異常引起的遺傳事實,還是後天的環境心理因素,為構成的主要原因?根據過去

二十年來上萬篇的學術論文,匯總得到如下的結論: 首先,關於同性戀的百分比,遠低於金賽的13-7%,或平均10%(但有些特殊族群,如天主教神父、聖公會教士,及舊金山某些社區,可能更高。)統計顯示,男性中同性戀略低於1%,女性低於0.6%,如果包含同時的雙性戀在內,則男性約2-2.9%,女性約0.6-1.8%,遠低於金賽的數字。 而且這些族群是會改變的。有些同性戀者,興趣漸淡,脫離此圈,而結婚生子;就如金賽的數字,三年之後,又是一種人生。這也常是社會家人的期望。 曾有分子生物學者,努力尋找基因,卻從來不曾發現,任何同性戀基因。 雙胞胎研究,如果是同卵雙胞胎,基因完全一樣。但

其中之一已有同性吸引的同卵雙胞胎,二者全為同性戀的僅有11%,而非100%;由此證明,基因不是決定性的因素。 本書引證了許多論文、統計及調查報告,證明同性戀並非基因遺傳所導致的天生性向。對於一些同性戀者的親屬,是一種舒緩與解脫,但恐怕會引起強迫它改變的迫害潮,則並非善福。還是希望親屬們首先應於孩子青少年期,注意防範誘導。成年期若已發生,則予諒解接受,並等待其淡化改進。此外,男同性戀常會有數百位性伴侶,這種強迫性的行為,亦很危險,易導致感染愛滋病,則須預防。 盼本書帶來正確觀念,對於同性戀者與家屬,都有正面的影響。 陳茂元醫師2016 作者序 《基因使然!》這個書名是開玩笑

的。本書試圖將同性戀的科學研究事實公諸於世,特別指出同性戀傾向不是先天的或是不可改變的,而且性傾向是會自然地經歷極大改變的。 近20-30年來,西方世界一直處在一個資訊誤傳和誤解的運動中,導致公家機關,從立法部門、司法部門、到教會和心理衛生專業單位均廣泛地相信,同性戀傾向是天生的,有著生物學上的銘印意味,因此是不可改變的。 其涵意導致,若有人做出以下合乎科學事實的敘述時,反而會被認為是錯誤的資訊。 ●性傾向不是天生的,而是經年累月隨著每個人不同的生命歷程而發展出來的,正如同生命中的困境對人的影響一樣。 ●同性戀傾向是可以改變的;也就是說,半數的同性戀族群會在不同時期中,

自然地轉變為異性戀的族群(無需任何治療的介入)。若有諮商或輔導的支持,則轉變得更快。 ●這些同性吸引者並非佔總人口的10%,而約略是(包含雙性戀者)非常接近2.5%。西方世界在這個議題上迷失了方向,今天我們正看見其不良的後果。 不良後果 心理衛生專業單位 現在西方世界的許多司法部門中,心理衛生專家都不能為不想持續的同性吸引者提供「矯正治療」。他們在政策的約束下,通常只能輔導個案接納自己目前的性傾向。 美國心理協會(APA)試圖在西方的心理衛生政策上,致定一個方針,嚴厲譴責並禁止會員為不想持續的同性戀族群提供性傾向轉變的治療。該協會強力的為自己的「男女同性戀專責小組

」(Gay and Lesbian Task Force)的報告背書,並在2009年大力贊同一份性轉向治療的評估報告,該報告中完全否定性傾向轉變的治療,並認為它很可能有害,且轉變的成效令人懷疑。但是做出這項評估的專責小組成員多半都是同運人士,或是公開出櫃的同性戀者。而且,具有性轉向治療的執業者(至少有五位高度具備資格者)申請加入該委員會,都被APA的主席布來姆(Brehm)所拒絕。 該報告使用了荒謬的嚴格標準,來評斷性傾向轉變治療法的可行性;然而對於其它的治療方法,都不需要達到如此高規格的標準。在表明轉變不會發生的決議下,專責小組成員故意忽略了在心理學文獻中所顯示的大量轉變的證據。

然而,其他的專業機構也跟隨跟APA對同性戀的政治(而非科學)性立場,輕視矯治轉變的可能性。 司法部門 在司法部門裡,同性戀已經平穩地獲致了「不可變異的特性」之身份(就像膚色和性別)。所以在許多國家,以任何方式歧視同性戀,便是大錯特錯地違憲;不可避免的結果便是,不給他們結婚許可也成了違憲。婚姻,作為能自然生育的一男一女之間獨特契約的婚姻,已經不復存在。 教會 羅馬天主教和聖公會教派都認同「同性戀是天生的、不可能改變」的,此二宗派的危機,便在於該立場所造成的後果。媒體報導,神父性侵幼童叫作戀童癖;我們很少聽過他們用「同性戀」一詞。但99%遭性侵的對象,都是過了青春期的年輕

男子;換句話說,這個危機並非關於少數步入歧途的神父性騷擾幼童,乃是在於有同性戀傾向的神父,與青春期之後的男子尋求性接觸的問題。 在羅馬天主教會的神職人員中,有為數相當可觀的同性戀者(我們估計大約有10%,比在一般人口中的比例高出很多),但是儘管教會勸告神父守獨身,就我們所知,教會從未意識到這類危機的規模有多大,也就是說,到底有多少的同性戀神父因著其頭銜而得到庇護,以及許多政策都在不考慮「性傾向是可以轉變」的原則下來致定。相反地,神父總是被期待持守獨身。 聖公會教派比起羅馬天主教會,其危機有過之而無不及,特別是在美國。該宗派在祝聖(按立)同性戀主教和牧師,以及為同性戀伴侶主持婚姻祝聖

的事上,因態度不同而教派徹底分裂,導致一些信徒投靠到其他宗派底下,但本身為同性戀或對同性戀友善的美國主教和神職人員卻拒絕讓步。充滿憐憫心的屠圖(Desmond Tutu)總主教也被謊言所蒙蔽。他將同性戀等同於膚色,因此他問,為什麼我們不准同性戀者「在性愛中表達他們的性?」因為「事情已漸漸明朗,他們(對自己的性傾向)無能為力。」這種態度自然而然地滲透到會眾之中;他們的見解已經被錯誤資訊所塑造,以為同性戀是「天生遺傳的」,而且人口中有10%為同性戀。他們也會引用耶穌基督的態度,說祂是無所不能包容的,祂愛一切男人與女人。慈悲勝過論斷;除了完全接納,其餘都是論斷和恐同。對出櫃的同志授予聖職是慈悲的行為

。此一觀點也在其他宗派之間漸漸受到支持。 政府 強烈關注社會議題的政府也是錯誤資訊的受害者,並且又成為錯誤資訊的宣傳者。所以同性戀只是另一種需要特別保護的少數族群類別這種想法,現在在西方政府中傳得既廣且深。政治性的爭論甚至不考慮科學事實。很少有政治家會給酗酒者或肥胖者或賭徒特殊的法律保護;因為他們瞭解,這些特殊的個人困難是可以克服的。然而同性戀卻更應屬於這一類,勝於屬於膚色或性別的族群,但這樣的知識卻通常無人知曉,也無人相信。 聯合國 在聯合國,西方國家的代表正施壓給非西方的政府,要全球性地終止同性戀歧視。其傳達的訊息是:所有會員國必須通過立法,珍視同性戀為所有文化中的

一項人權。該宣言並不具約束力,但至少有66國簽署(多數為西方國家);而這樣的施壓行為將會持續。該辯論是由同性戀運動及其在高位的支持者所驅動,他們理所當然的認為,這個議題是一個數量龐大的小眾,被剝奪保護某種東西的權利,而這種東西是很基本的、不能改變的,就像瞳孔的顏色一樣。但這並非真相。真相是同性戀者(包括雙性戀者)佔西方人口極少的比例,其狀況就像許多其他的人類疾病一樣,亟需支持和良好的諮商,並需要改變的意願與認真努力去執行艱辛的工作。在目前的情況下,我們還有很大的努力空間,去確保帶有同性戀傾向的人受到保護,遠離心懷惡念者或偏執狂熱分子的傷害。 媒體 媒體有很大的壓力,要壓縮資訊來提供

給電台廣播和報刊大標題;或者更常見的是,它通常是尋求能見度的特殊利益團體傳送資訊的承辦商;所以往往都提供大眾扭曲的事實。在我們的經驗裡,科學知識往往被誤傳/錯誤呈現、表達。我們看到很多諸如此類的新聞標題:「發現同性戀基因」或「同性戀的遺傳基礎」或「發現同性戀公羊」等等。遺傳學家便開始哭泣!但我們其他大多數人就會在心中暗自忖度:「喔!我想如果那是天生的,他們也沒有辦法了……;如果連動物都這樣了,那麼它必定是生命天然的一部分。」 「我們其他大多數人」就是不論男士或女士的普通公民,還有在前述章節中所提到的:主教、神父、平信徒;法官/司法人員、政治家、心理治療師、諮商師、教師、公職人員、社群領袖

、父母家長。我們都不是同性戀專家。我們都很忙,我們通常都只有一點點時間能夠掃瞄一下新聞標題,或聽取電視新聞的前幾句話,或是追隨上級的政令。 教育 假使學生相信自己可能是同性戀者,他們目前正越來越多地得到輔導諮商的支持。這是從政策制定者和同性戀遊說團體,為了保護同性戀學生所製造之壓力下的產物。但通常人們並不瞭解,幾乎所有在16歲時認為自己是同性戀的學生,將會在一年以後,又同樣堅決地相信,自己是個異性戀者,而且也會持續地發展成為異性戀。雖然有些人會成為同性戀者,但是,給那些在搖擺過程中、為獲致穩定之異性戀性別認同而尋找出路的青少年,提供「肯定同性戀」的輔導並提供門路,反倒是個絆腳石而不

是踏腳石。孩子在出現性別認同障礙的跡象時,孩子的父母可以改為提供解決方案,去認清並解決造成性別認同困擾的因素;而不是反而去肯定那個可能正在發展中的同性戀傾向。 同志社群 在同志社群中有超過90%的同志現在相信,基因在其性傾向中是個重要的因素;這個比例近五十年來增加了十倍。很少人懂得夠多,能夠告訴他們不一樣的資訊。而且也由於現在在心理和輔導的氛圍就是如此,而如果他們想要改變的話,專家裡也很少人知道如何幫助他們轉變。他們唯一的做法就是去爭取平等的自由;而且西方重視人權的政府也很容易被這些同運人士的主張所擄獲,信任他們的斷言,相信他們的本性是天生的、不可變異的,是需要特別保護的少數族群。

現在西方人關於同性戀事實的認知往往並非真相。就如同瞎子正在領導瞎子。它正合某些人的意念去相信自己之所為,但其他許多的人真的不知道要相信什麼;如果他們知道要去哪裡尋求真相的話,他們會歡迎真相的。以下就是一個非常基本的真相片段。關於同性戀傾向及其自然會有的同性戀行為,至今並沒有什麼定論。任何一個政治家、教會領袖或成員、法官、教師或輔導、或同性戀者個人或其朋友或家人,沒有誰需要被迫對同性傾向不可變異這種似是而非的說法採取立場。同性戀不是天生的,不是遺傳支配的;異性戀或任何其他的人類行為也都不是。事實上,我們的基因並不會迫使我們做任何事。無論是同性戀、壞脾氣、尿床或巧克力上癮,我們的基因與它們

的關係微乎其微。 基因的影響微弱且間接 每一個人類行為都受到先天與後天的影響。沒有基因你壓根無法對環境變化做出反應;而沒有環境變化,你的基因就沒有作用的對象。沒有任何行為(包括同性戀)單獨只由基因而產生。至少對同性戀而言,本書主張,遺傳影響的程度很輕易地判定低到10%,而剩餘的90%影響來自於環境。而且這10%的影響也不是直接的遺傳影響。每一個人的行為都可能有10%的機率受到遺傳的影響。男人或女人可能會有長手指,但那並不會使他們都成為一個李斯特作品的演奏家。如果他真的能,我們可以說,有個遺傳影響他的決定,使他能彈奏鋼琴並能演奏李斯特的作品。一個男人可以有結實的體格、美好的協調性,但

那並不會使他成為另一個費德勒(Roger Federer)。如果他真的能,我們可以說,有個遺傳影響他的決定,叫他追隨費德勒的腳蹤成為網球運動員。在同性戀中,遺傳因素可以是任何的生理特性,使得一個男人或女人感到自己是非典型性別。但有許多被同性吸引的人,卻沒有任何非典型的生理性別。 對其他的人類行為,遺傳影響的機率可能高到50%,但那也不代表結局是命定的。或許衡量任何行為受到遺傳影響程度的最佳工具(雙胞胎研究)十足地顯明了,任何行為的遺傳影響都會受到相反類型的環境干預而抵銷掉。換句話說,就算同性戀確實有50%的遺傳成分來影響,相對的環境效應也能將它幾乎抹除掉。 《基因使然!》試圖將科學

的客觀事實,帶進同性戀傾向及其眾多推斷的辯論之中。在以下的篇章裡,你將會讀到正統科學關於同性戀所告訴我們的東西;然後,你可以得出你自己的結論。不要讓為數眾多的參考書目嚇到你,以為本書只是寫給學者與科學家看的。參考書目的列舉,是為了提供給有心的讀者,參考原本的研究。而且文本都是一般讀者容易理解的。 因為科學證據如此清楚地顯示,性傾向可以改變,而且確實會轉變;所以我們將此書獻給那些英雄,他們敢於對抗西方輿論的強大潮流,找到勇氣,改變自己的性傾向。 這是《基因使然!》第三版:第一版十餘年前出版。隨著時間的推移更鞏固了本書的原始結論。儘管現在有了許多關於生物因素的研究,但沒有一個能展現其對

同性戀有壓倒性的影響。特別是雙胞胎研究(提供了關於遺傳影響行為最佳的量化估計值)十餘年來不斷的降低遺傳因素可能造成同性戀的影響之估計值。此外,最近的研究工作顯示,關於在基因表現時組蛋白的角色(第一章),比雙胞胎研究所列的因素,暗示著環境所扮演更重大的角色。第一版《基因使然!》主張10%的遺傳影響,既微弱且間接。在這段期間內,並沒有發生任何事情叫我們改變那樣的觀點。這版更進一步強調「主要隨機因素」的角色,包括某些間接隨機的遺傳因素。本書也含有相當數量的新論據,還沒有在其他地方使用過。我的這些觀點正在同行評審的期刊中逐步刊出。 第一章 基因能產生性傾向嗎? 如果我真的想認識你,你給我一份你的D

NA分析報告,會有用嗎?或是給我一大塊你的脂肪細胞和碳水化合物?理解你的基因在指甲裡產生蛋白質的方式,會有助於我搞懂你為何一緊張就會咬指甲嗎?妳DNA含氮鹼基(nitrogenous bases)的結構,會幫助我瞭解為何妳星期六偏愛藍絲帶嗎?是顏料的化學成分使林布蘭(Rembrandt)的《自畫像》如此傳神嗎?是振動的物理現象使貝多芬的第七號交響曲那樣壯麗恢弘嗎? 我們可以爭辯說,顏料的化學成分和振動的物理現象,給自畫像和交響曲增加了一些東西。但大多數人都會說,二者並沒有太大的關係。 當有人企圖主張,人類行為(尤其是同性戀行為,本書主要的探討議題)乃由基因所支配時,主流遺傳學家也會以大致相同的

方式做出回應。對遺傳學家來說,這等爭論早在30年前便已定案。幾乎每一個行為,都是既先天而又後天的。遺傳學家非常沮喪地嘀咕:「這些同運人士在做什麼,想要讓時光倒流,主張同性戀只會來自遺傳嗎?!」 魯麥克爵士(Sir Michael Rutter)在他的書《基因和行為》(Genes and Behaviour)中說道: 任何不帶偏見但嚴格審查的研究,都得出以下明確的結論,在幾乎所有類型的行為、和各種形式的精神病理障礙或心智失調上,都兼有大量的遺傳影響和環境效應……沒有一項研究的結果,與全然「基因決定論」的觀點絲毫相容。 然而,本書將議論,任何基因對同性戀的影響,都是微弱且間接的,僅佔了所有影響的1

0%。(每個人的行為,都至少有那麼多的遺傳成分;沒有基因,便決不可能有任何形式的人類行為。)本書也將議論,關於環境對同性戀的影響,機遇的影響力是最強的;機遇,即個人對生活中隨機事件的反應。反應的意思是,它開始成為一種習性,構建成自己的人格,從而導致同性戀的反應。 我們應當經常稱呼同性戀為「同性吸引」(Same-sex Attraction, SSA),異性戀為「異性吸引」(Opposite Sex Attraction, OSA);而不是網路上常說的性活動!說同性吸引比較合適,是因為同性戀起初並非與性欲有關,儘管它可以在實踐中變得如此。同性吸引能更準確地表達出這種與同性別者間的強烈聯繫。

同志族群的社會支持、心理幸福感與生活滿意度的關係研究

為了解決超認真少年gay 的問題,作者丁琬玲 這樣論述:

本研究主旨在探討同志族群之社會支持 、心理幸福感 與生活滿意度之間的關係,並驗證社會支持在心理幸福感與生活滿意度 之 間所扮演的中介角色。研究以男同志 、 女同志以及雙性戀者為對象合計共 733名 。 採用 「 心理幸福感量表 —簡式中文版」、「多向度 知覺的 社會支持量表」及「生活滿意量表」為研究工具,透過網路問卷的方式進行施測,再根據所得資料以 SPSS進行描述性統計、單因子變異數分析、皮爾森積差相關以及線性迴歸等統計方法進行處理 與分析 。研究分析結果如下:一、 同志族群的心理幸福感各向度、社會支持與生活滿意度,存在中度顯著的正相關。二、 不同生理性別、性傾向以及教育程度的同志族群,在

心理幸福感各向度、社會支持與生活滿意度上無顯著差異;不同年齡層及不同感情狀態的同志族群,在心理幸福感部份向度、社會支持與生活滿意度上則有顯著差異。三、 社會支持在同志族群之中,可完全中介心理幸福感之正向關係( PR)、個人成長( PG)兩者與生活滿意度之間的關係;可部份中介心理幸福感之自主性( AU)、環境掌控 EM)、生活目標 PL)、自我接納 SA)四者與生活滿意度之間的關係。

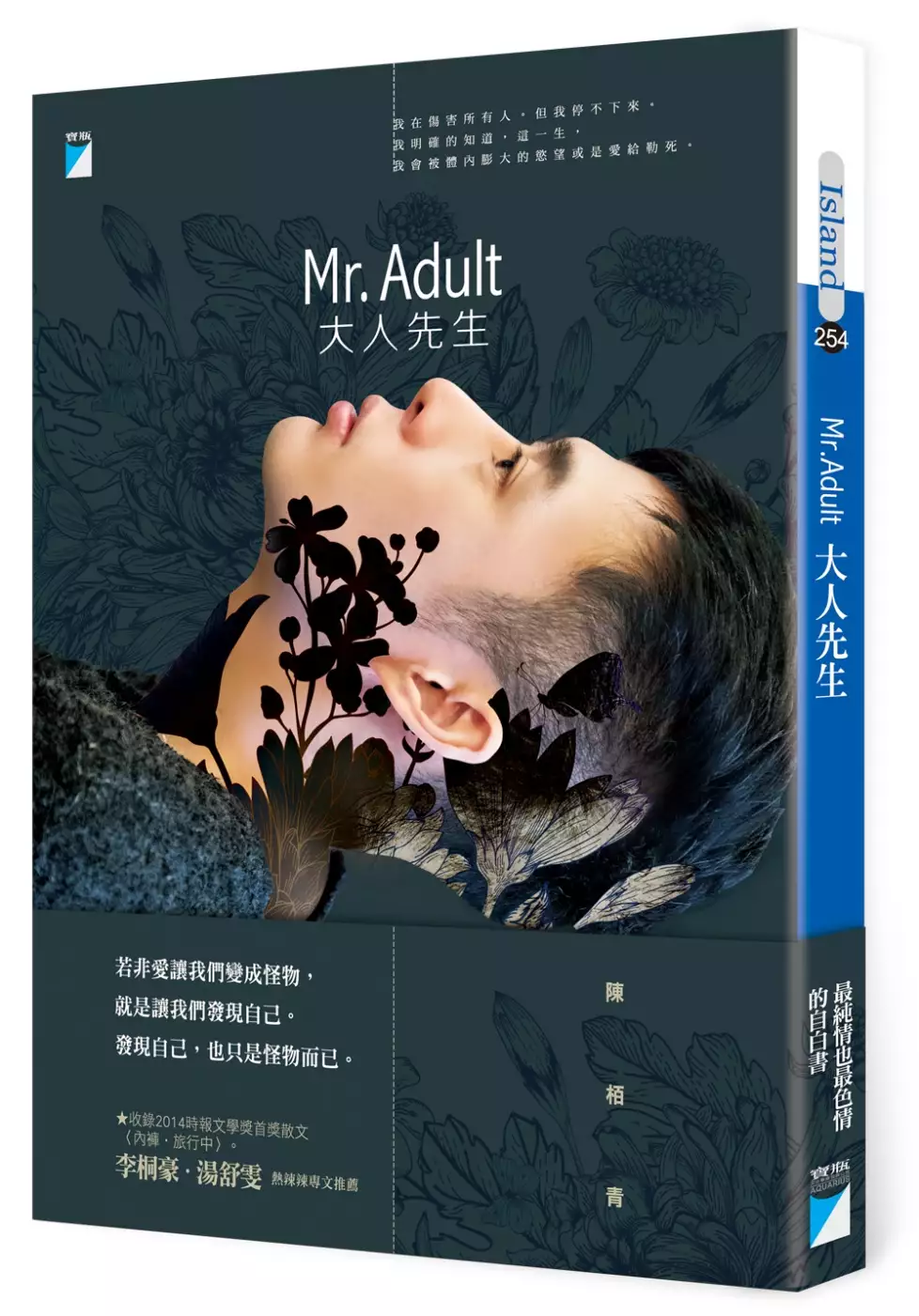

Mr. Adult 大人先生

為了解決超認真少年gay 的問題,作者陳栢青 這樣論述:

我在傷害所有人。但我停不下來。 我明確的知道,這一生,我會被體內膨大的慾望或是愛給勒死。 若非愛讓我們變成怪物,就是讓我們發現自己。 發現自己,也只是怪物而已。 ★ 收錄2014時報文學獎首獎散文〈內褲‧旅行中〉。 ★ 李桐豪、湯舒雯,熱辣辣專文推薦。 他寫花子,寫成貞子;寫愛寫成在鬧鬼,滿載心事的心室裡誰都在尖叫眼淚跳。 他寫旅行,其實是寫長大,一下就到路的盡頭了,卻怎樣都抵達不了自己。 他逼人承認愛與傷害的兩面性:以為愛到不可自拔,其實只是對傷害上癮。 純情又色情。歡快又哀傷。很迂迴,才命中核心,那麼髒,其實最乾淨。一會Drama

Queen,一會林黛玉。極端跳TONE,完美融合,百無聊賴,全無禁忌,真怕他把什麼都寫完了。開啟散文新的可能性,新世代站出來,心很老,面如花開,所有的少年就此一夜/頁長大。 獻給這個世代愛的教養。 星星都要歸隊,添上他,這個世代的文學星圖就要完整。翻開陳栢青第一本散文集,有些人,遇到一次就夠了。有些愛,一讀再讀。有些長大,現在才要開始。 本書摘錄 「這年頭的愛情,搶的不是勝利者,是受害者。誰要聽成功的故事。愛是一個人的,但失去愛才是大家的故事。」──〈花子〉 「對花痴而言,初戀就是永恆。越遠越想追。註定得不到的,才是真的愛。」──〈花痴〉 「愛不是承諾,病才可

以套牢,或是枷鎖。山盟海誓,久病成良依,相靠相依。」──〈尖叫女王〉 「我們就是會愛上跟自己完全相反的東西。所以才想要離開。所以才試圖抵達。所以才有一個地方叫做故鄉,有一個地方名為遠方。」──〈自己的模樣〉 本書重點 ◆ 台灣文壇新世代最受矚目的創作者。 ◆ 收錄2014年時報文學獎散文首獎作品〈內褲‧旅行中〉。

國軍官兵手機遊戲涉入及使用動機與工作效能之關係-探索心流體驗的效果

為了解決超認真少年gay 的問題,作者鍾詠昕 這樣論述:

隨著智慧型手機使用率逐年上升,過往研究僅針對手機遊戲與課業間探討,並未對手機遊戲與工作效能之間深入研究。本文探究國軍官兵手機遊戲涉入程度與使用動機對於工作效能的影響,並加入心流體驗作為中介變項實施分析。結果顯示官兵透過心流體驗使用手機遊戲,可以將國軍官兵對工作效能相對的提升,這就表示使用者藉由手機遊戲,可紓解自身的生活壓力,進而促使工作效率顯著,僅此研究結果可供國軍部隊參考。

想知道超認真少年gay更多一定要看下面主題

超認真少年gay的網路口碑排行榜

-

-

#2.運動情報網紅推薦指南- 超認真少年身高的分享,YOUTUBE

同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過35萬的網紅TEEPR 推一波,也在其Youtube影片中提到,#BLACKPINK #SISTAR #少女時代#EXO #BTS #MAMAMOO #GFRIEND #BTOB #TWICE YG ... 於 athletics.mediatagtw.com -

#3.陳宏瑋| 放映週報

編劇、監製、策劃、影評、廣告業務經理,東吳法律學系畢業。長年以筆名波昂刺刺從事評論書寫,領域涵蓋同志電影研究與台灣短片等。2021年完成首部劇本《金魚缸小姐》獲 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#4.若得獎馬上噴噴!走鐘獎紅毯與後台的幕後直擊!FT.Chairman ...

Chairman椅人、昆蟲擾西吳沁婕、阿翰po影片、黃大謙、路邊Lubn簡、又仁、賈培德、阿啾小劇場、超認真少年. 34K views 2 months ago. 於 www.youtube.com -

#5.從同志到渣男,盤點演員「成田凌」精彩的影視作品 - Japaholic

他飾演的菜鳥實習醫生「灰谷俊平」是一位認真老實的人,不過對自己非常沒有信心,做 ... 成田凌飾演想要成為電影辯士的少年(辯士指的是替無聲黑白電影擔任旁白的解說 ... 於 japaholic.com -

#6.同志可以在台灣合法結婚了,但是他們可以有小孩嗎? - 親子天下

兩年前,台灣通過同婚專法,賦予同志締結婚姻的權利,但是這部專法卻對於同志家庭養育子女的權利有諸多限制。再加上相關法律的配套不足,同志家庭想要 ... 於 www.parenting.com.tw -

#7.【鋼鐵職人特輯】超認真少年的工業潮流新主張 - 鏡週刊

台灣新生代金屬雕塑家許廷瑞(阿仔師),2016年因參與《社子島少年行》紀錄片打開知名度,2019年開辦YouTube頻道,化身「超認真少年」,分享專業工業 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#8.【波波看電影X台灣國際酷兒影展】2014年度十大LGBT電影

故事大意以一名盲眼少年的初吻那件小事為命題,描述這名巴西中學生戀 ... 同志本是不可剝離的標籤呀,假若自己都隱瞞不敢明說,何來別人認真對待呢? 於 bernd97.pixnet.net -

#9.哪些YouTuber 越看越討厭?PTT 暴量討論「黑掉網紅」 名單 ...

近期在PTT 有人詢問,網紅當道的時代,有哪些YouTuber 是越來越討厭的?底下眾說紛紜,其中理科太太與九妹Joeman 中槍最多。 於 www.juksy.com -

#10.超認真少年- Explore

他是超過50萬人訂閱的「超認真少年」Youtuber「阿仔師」,也是金屬雕塑家許廷瑞。他曾經親自潛入地面下,讓觀眾一窺自稱「土撥鼠」工程人員的工作情景。 #youtube ... 於 www.facebook.com -

#11.眾同志歌手/ 擁抱五月天的第一張概念製作作品 - 滾石購物網

主唱阿信更是親自獻唱了一首歌曲,獻給這些認真生活、認真去愛的朋友們。 這裡的音樂,來自同樣的夢想....認真去愛。 這裡的成長,事一段段比許多人艱苦好幾倍的掙扎。 於 shop.rockmall.com.tw -

#12.嘎專訪|獨愛皮卡丘的開朗陽光旅日男友力代表:豪の島Gou

... 的部位是臀部,以前認真在練的時候還真的是蠻翹的(再次自己說? ... 工作上的話,是被一位同樣來自台灣也是Gay 的職場前輩問。 於 gagatai.com -

#13.「電影版」相關新聞 - CTWANT

... 曼、「超認真少年」阿仔師、「萬秀洗衣店」萬吉阿公驚喜客串,掀起網友熱烈討論。 ... 《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏飾演「死掉的gay」毛毛與許光漢飾演的 ... 於 www.ctwant.com -

#14.圈內youtuber - 甲甲 - 男同板

超認真少年 ... 十歲男子日常深基婊Some Gay Bitch Brian2Taiwan Beitong北同甲板日誌男子 ... 達達山姆爾風格真的超怪看鏡頭也很不自然講話方式實在. 於 gay.pcoin.tw -

#15.【街頭實驗】如果背著「支持同志婚姻合法」的牌子站在廟口

而這位路過的媽媽一聽到口號,就對著義工笑著說:「我會支持呀,我的孩子也是」。還有位阿伯拿到傳單後,一邊拿著要拜拜的香,一邊認真地讀起傳單內容, ... 於 buzzorange.com -

#16.(白先勇同志的)女人、怪胎、國族: 一個家庭羅曼史的連接

造極外,大概是不會認真地考慮「男性作家」與他筆下的「女性角 ... 夢〉及〈青春〉中的「少年」,乃至〈黑虹〉中驚鴻一瞥、耿素棠舊. 愛的「小弟」(144),都是在文字意象 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#17.在愛面前,人人平等8部關於同志愛戀的唯美電影精選專題

25.10.2018 《當他們認真編織時》電影觀後感:日本社會中的LGBTQ議題同志婚姻平權的 ... 而這部作品也被日本文部科學省選定為少年、青年、 27.11.2015 英国TimeOut网站 ... 於 agfeh.haijaantasoite.fi -

#18.(扌д・)斤

謝謝叫我幫忙問ChatGPT「喜歡偽娘算不算gay」的朋友K ... 電腦CPU GPU 基礎講解現在電腦可以「超頻」啦【超認真少年】 imserious - YouTube超認真少年前一部作品是AMD ... 於 www.plurk.com -

#19.crc 潤滑- 人氣推薦- 2023年2月| 露天市集

crc 潤滑網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。crc 03005 ... *雲端五金便利店* 超認真少年強力推薦銹霸CRC KURE 同556配方防鏽油潤滑劑日本製. 於 www.ruten.com.tw -

#20.「同志生活」29歲的Gay必看的「基圈生存守則」,超現實!

一、不要再做18-20歲時候那樣的白日夢了,回到現實來,優秀同志不是你籃子裡的菜了,既然他是優秀男人,他不會對一個形將30歲的同志認真,陽光少年在 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#21.[問卦] YTer超認真少年什麼來頭? PTT推薦- Gossiping

看板Gossiping標題[問卦] YTer超認真少年什麼來頭?作者. AlainDelon. (午後七點零七分)時間 Mar 20 21:56:41 2022 推噓2X 推:5 噓:29 →:8. 於 pttyes.com -

#22.Gay spa 桃園 - 北港旅館

真武SPA-前往官網逛逛gayspa,來王子就對了,給你最愉悅的gay spa體驗,在gayspa的 ... 年齡-鄰家男孩,精實的身材, 按摩技術手感極佳,手法細膩,服務認真貼心樂 ... 於 erybone.restauranteparavos.es -

#23.《原子少年》10位人氣男孩IG必關注!Ending妖精林佳辰

「台上勢不可擋,台下萌翻全場」的反差萌代表非小孩(何世華) 莫屬!在舞台上擁有天王風範的他,不僅饒舌有辨識度,還是原子表情包,在鏡頭前存在感超高,眼球不知 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#24.序言 - 臺北市首座- 台北市政府

努力,他們認真地生活、求學、工作,有許多同 ... G-Gay. 男同志( G a y ) :男同志,. 「Gay」通常用來指男同性 ... 抱玫瑰少年》這本書,除了留下. 於 www-ws.gov.taipei -

#25.夜店初體驗|男友的朋友帶我去同志酒吧 - 方格子

從沒想過我這輩子,人生第一次的夜店初體驗,就獻給了Gay Bar. ... 大漢,一點這種從容不迫的姿態都展現不出來,有夠嫉妒,「生理女」的我認真輸慘。 於 vocus.cc -

#26.阿滴gay

[花痴] 阿滴Ray Du 時間Fri Oct 9 01:49:37 2015 不曉得有沒有人在發落這個Youtuber 不僅是很認真用心的做英文教學影片而且重點是他超可愛的啊@//@ 而且他影片都張著水 ... 於 237606961.zolotoylew.ru -

#27.女星演完後「決定出櫃」! 4部真人實事同志片超催淚

本片改編自一本取材自真人實事的書籍,1983年,一名少年巴比坦承自己是同性戀後遭到同儕排擠,就連信教的媽媽也不支持,最後走上自殺一途。 於 star.ettoday.net -

#28.同性戀的特徵 - TeeWee.cz

8個方法分辨心儀男生是否同性戀有gay特徵. ... 人說八字都還欠一撇,我這廝的情況是連筆都還沒拿過男星胡文煊在選秀節目《少年之名》以第三名成功出道,擁有大批粉絲的 ... 於 teewee.cz -

#29.封面專訪/林柏宏鏡像之間∣ 明潮M'INT

《關於我和鬼變成家人的那件事》預告釋出後,他身邊的同志朋友特別跟他說:「我覺得你好像在演我喔!」讓他超開心,笑說:「很高興他們有共鳴,可以投射自己 ... 於 www.mingweekly.com -

#30.男同志圈內文化與社群界限的建構: 以風城部屋為例

GisneyLand is a gay-friendly social space authorized by the ... 歲青春期少年的學生,他們都是扶手自己辦的網路社團認識的。對媽媽來說,他. 於 ir.nctu.edu.tw -

#31.TharnType 真愛莫非定律 1 - Google 圖書結果

我他媽超討厭你,完全不想跟你吸到一樣的空氣! ... 這傢伙是認真的。 ... 雖然想大聲說自己不是 gay 並喝斥對方住手,可吐出口的聲音卻因恐懼而變得虛弱,兩隻手原本努力 ... 於 books.google.com.tw -

#32.同志友善醫療手冊第二版

在性別平等培訓的場合,聽到許多認真工 ... GAY. 男同性戀者,這字也泛指廣義的同性戀. 族群。 葛格、底迪、不分 ... 少年同志通常沒有辦法向醫生出櫃。或. 於 www.cott.org.tw -

#33.夫夫之道FuFuKnows YouTube Channel Analytics Report

【日常】超激大尺度Q&A!親密身體雙人健身! ... Chairman椅人、昆蟲擾西吳沁婕、阿翰po影片、黃大謙、路邊Lubn簡、又仁、賈培德、阿啾小劇場、超認真少年 · #夫夫之道 ... 於 playboard.co -

#34.老外真的都有30cm!?直擊外國人的「台北夜生活」 - 太報

「豔遇」、「Gay到靠杯」的英文怎麼說? ... 再介紹另一個字"fling",這個字指的是「短暫戀情」,不像一夜情只有一個晚上,但又不像交往那麼認真。 於 www.taisounds.com -

#35.超認真美食戰隊 - Instagram

330 Likes, 3 Comments - 超認真少年(@imseriou) on Instagram: “#超認真美食戰隊上次的#美食不能亡美食投稿不間斷多到我們開始建立美食地圖身處於美食之國的我們在 ... 於 www.instagram.com -

#36.煨以恆溫: 那些苦追前男友的夭壽日子 - Google 圖書結果

「少年人,先算看看你值多少。文科男、新鮮人、無相關經歷── ... 「算有賣點,但你確定公司有GAY?」孫佑凱懶得和莊瑞哲認真了,反正莊瑞哲多半只是打來抱怨兼閒聊的。 於 books.google.com.tw -

#37.非限定Alpha (2) - 第 viii 頁 - Google 圖書結果

「不喜歡我們直說就好,大可不必說自己是 Gay 還喜歡 Alpha ? ... 並在瞬間豎起信息素屏障,圈住自己身邊站著的 Alpha 少年這很像 Alpha 為了保護自己的 Omega ,不被陌生 ... 於 books.google.com.tw -

#38.犀牛盾|官方網站– 犀牛盾RHINOSHIELD

防摔手機殼的最佳選擇,犀牛盾RhinoShield防摔iPhone邊框手機殼、防摔背蓋手機殼、個人客製化手機殼、犀牛盾耐衝擊螢幕保護貼。由英國劍橋大學材料團隊開發, ... 於 rhinoshield.tw -

#39.氬焊機品牌 - Ideria

氬焊焊接機價差差在哪裡2.入門和接機挑選推薦3.冷焊介紹與示範 下集在這裡 六位數焊接機到底貴在哪【超認真少年】 $5000 WELDER OTC 正讚成電機企業是 ... 於 776151386.ideria.pl -

#40.小河少年/Kawa on Twitter: "恭喜梁伴美女(@ryou21hann )初 ...

初配信大成功 初配信就包含好多當年代的小知識和超多命理介紹真的要瘋掉梁伴一定會gay喝ㄤ的… &如果有認真看完片尾曲會發現八字命盤顧問是我ㄛ( ... 於 twitter.com -

#41.性取向污名之建構、抗拒與轉化: 一次同志教育的教學實踐

同志學生:被罰超金剛經。蘋果日報,A4 版。 達努巴克(2002)。擁抱玫瑰少年。本文出自台灣性別平等教育協會所編著之感謝 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#42.[問卦] 女同學造謠說我是gay怎麼辦==? - Gossiping板- Disp BBS

開始造謠說我是gay 聽說她還打算寫歌 碰到這種情況該如何處置==? ----- Sent from JPTT on my iPhone. -- 單親媽A片色誘「硬騎」12歲少年解慾火害他 ... 於 disp.cc -

#43.蠡县找美女伴游服务【微信:637080】快速安排.gay - 壹蘋新聞網

市長沒選上又惹官司陳美妃罵教官「死Gay」判5月再賠10萬 ... 【記者黃盈容/台北報導】「原子少年」陳治廷今(14日)擔任串燒店一日店長,吸引不少女粉到場支持。 於 tw.nextapple.com -

#44.News and announcements : hktwonline - Launchpad

直男警察許光漢,辦案蒐證誤撿地上紅包,被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」... 劇情簡介 2022金馬影展閉幕片,《目擊者》《緝魂》導演程偉豪最新作品 ... 於 launchpad.net -

#45.[心情] 大家看什麼youtube 呢? - gay - PTT Web

72 F 推aeiou1123: 超認真少年。(真心推 09/09 07:56. 73 F 噓lurara: 有腦子的看得出來眼球是反串,那台灣一堆沒腦子的嗎?沒人 09/09 08:02. 於 pttweb.tw -

#46.叫死gay還是叫老公林柏宏逼全裸許光漢二選一 - Yahoo奇摩新聞

恐同男警許光漢被迫冥婚「死掉的gay」林柏宏,第一次見到第一次見 ... 需要全裸吊鋼絲,提醒大家下次和程偉豪導演合作前,劇本的每行敘述都要認真看! 於 tw.news.yahoo.com -

#47.GAY影評之"永遠不知道反省的雷神瑣爾"上集 - 創作大廳

本文為超超長篇圖文請先開啟圖片2. 本文的低俗用語不代表本人任何立場可. ... 你能認真讀完本文本GAY會很開心的. ... 而且超像不良少年再幹架一樣 於 home.gamer.com.tw -

#48.男同志網球社群的形成與變遷 - 國立臺灣師範大學

It is a gay comrade's field where the tennis is used as a meeting place. ... 情形;蔡坤洲(2008)對從事網球活動愛好者之認真休閒、休閒承諾對自發性表現行為. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#49.想大醉一場怎麼辦?Alexander Wang神回:很好,你有認真地 ...

設計的服裝又帥又時髦,有幽默感還超會辦派對...三不五時還會在Instagram ... Alexander Wang:很好,你真的有在認真過生活。 ... 當網友問是GAY嗎? 於 www.elle.com -

#50.陳俊志「同志三部曲」紀錄片的幸福政治及其反思

從《美麗少年》推出以來,陳俊志的影像創作和同志平權運動相輔相成, ... 異的主軸給沖淡,但我認為這是一個更須要認真思考的問題—尤其對於本與. 於 db.nmtl.gov.tw -

#51.儒教與同志 台灣男同志文學中的倫理權力同志文學 ... - 政治大學

裡除了論文還做了些什麼,那也就是與身邊的朋友們認真地吃飯、談話、每一 ... 26 石曉楓,《兩岸小說中的少年家變》(台北:里仁書局,2006 年),頁212。 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#52.老師,他罵我是「同性戀」! - 台灣性別平等教育協會

我又說:「老師和小朋友一樣,如果遇到這種事一定也會超難過,但是大部分的男生和女生相愛, ... 我感動的笑著並大力稱讚他上課好認真,上學期老師教過的他都還記得! 於 tgeea.org.tw -

#53.2022走鐘獎「完整入圍名單」:阿翰九天玄女呼聲高!Joeman ...

Talking about sex between gay couples. | 夫夫之道FuFuknows ... 超認真少年Imserious/如何製造捷運、地底超危險?【下集】告別台北捷運隧道工程 ... 於 www.ttshow.tw -

#54.[討論] 為啥超認真少年會變成4%?

超認真少年 是一個知名的YT 專門介紹台灣一些水電方面的知識特別是一些台灣的高端工具機和機械應該本身也是機械工科出來的結果他這次在機場高壓電線這 ... 於 ptthito.com -

#55.同志電子書

我們之間,互相傷害,卻又彼此相愛── ☆ 華人地區第一家同志書店──晶晶書庫資深總監‧陳靜儒好評推薦☆ POPO原創網明星作家出版計畫精彩GL作品☆ 超人氣百合作家‧希澄 ... 於 readmoo.com -

#56.超認真是一種態度!專訪YouTube 界的「工業潮流人士」aka ...

深信工業是一個既危險又迷人,但又充滿男子氣概工作的阿仔師,從2019 年開設了YouTube 頻道《超認真少年Imserious》至今,除了介紹各種手工具、電動 ... 於 www.cool-style.com.tw -

#57.潤滑液防鏽油- 優惠推薦- 2023年2月| 蝦皮購物台灣

買潤滑液防鏽油立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價 ... *雲端五金便利店* 超認真少年強力推薦銹霸CRC KURE 同556配方防鏽油潤滑劑日本製. 於 shopee.tw -

#58.梅莉史翠普在員林 專訪陳思宏《樓上的好人》 - 鏡文學

迷路的她遇上一群很明顯是同志的男生,這群小gay跟她說阿姨你跟我來。於是花花綠綠的小gay領著一個白衣阿姨。我覺得這畫面超有趣,就遠遠的跟蹤他們。我不知道這 ... 於 www.mirrorfiction.com -

#59.KadoKado 角角者- 為喜愛小說的人而生|台灣角川營運小說 ...

台灣角川運營的小說平台KadoKado,獨家代理日本輕小說カクヨム作品。水泉、尾巴Misa等台灣原創駐站作家。並正版授權熱門日輕小說《不起眼女主角培育法》、《問題兒童都 ... 於 www.kadokado.com.tw -

#60.第4屆走鐘獎 - 维基百科

第四屆走鐘獎,為2022年由上班不要看、台灣新媒體影音創作者協會聯合主辦,頒獎模式與三金(金鐘 ... 獲獎, 超認真少年Imserious, 如何製造捷運、地底超危險? 於 zh.wikipedia.org -

#61.蘇致亨・弄髒電影史豪華番外篇|《日麗》這款深埋線索的同志片

緊接著那場異常認真教女兒防狼的戲,稍稍阻斷了我的奇想。 ... 無論是一起打撞球的少年們,趴在三溫暖場景的男人,在船上跟老爸聊天的土耳其男人,每 ... 於 www.biosmonthly.com -

#62.入圍暨得獎名單 - 2022 第四屆走鐘獎

Talking about sex between gay couples. | 夫夫之道FuFuknows ... 【下集】告別台北捷運隧道工程地下30米作業總算完成了【超認真少年】Taipei MRT Shield Machine EP2. 於 walkbell-awards.com -

#63.[心情] 大家看什麼youtube 呢? - 看板gay - 批踢踢實業坊

推aeiou1123: 超認真少年。(真心推 09/09 07:56. 噓lurara: 有腦子的看得出來眼球是反串,那台灣一堆沒腦子的嗎?沒人 09/09 08:02. 於 www.ptt.cc -

#64.「你聽起來就像Gay!」用聲音鑑定Gay有多準? - 風傳媒

在紀錄片作品《我Gay掰嗎?》,他訪問了很多知名或不知名的男同志,發現大部份受訪者都有同樣困擾,十五歲的少年柴克金(Zach King)就表示,從小到大 ... 於 www.storm.mg -

#65.中學女同志教師於教育職場現身經驗探究:女性主義觀點 - ntcuir

童及少年福利與權益保障法或刑法第304 條強制罪加以究辦。衛生福利部透過此 ... 談論感情問題、隱藏自己真實的想法、更努力在職場中展現認真教學態度、對學. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#66.Tyla 泰辣與老公的婚禮:我是我,你是你,我們在愛情裡成為自己

期盼未來某天,我們不再說「同志婚禮」——當同志舉辦婚禮已非罕事。 「將這場婚禮獻給每一位玫瑰少年, 15 歲的我同樣以為這世界只有黑暗,但只要努力去 ... 於 womany.net -

#67.【法國電影】精選5 部LGBT / LGBTQ 電影(同志電影/性別認

LGBTQ 一詞最由起初的LGBT 四個字母( 女同性戀者Lesbian、男同性戀者Gay、雙性戀 ... 25.10.2018 《當他們認真編織時》電影觀後感:日本社會中的LGBTQ議題同志婚姻 ... 於 rnstwg.selmas.fi -

#68.學校同志諮商輔導的實況與困境探究

很認真,…因為我的考卷也出過這種考卷題目。 ... 少年女性跟男同志都有body image 的問題,可 ... Lesbian, Gay, and Bisexual clients and what. 於 agc.ncue.edu.tw -

#69.视频nanyan 超帥巨根肌肉男暴操腹肌少年

GAY 2022 Free Gay Videos Of China. ... 视频 nanyan 超帥巨根肌肉男暴操腹肌少年. 免费观赏剩余:9 / 10 ... 西裝控福利視頻,寸頭受吃的好認真 nanyan ... 於 gay2022.life -

#70.撿了個“新郎”回家,旋轉~ 跳躍~ 無極限 - 豆瓣电影

关于我和鬼变成家人的那件事的影评。 寫在最前面: 本文中提到的各種性別刻板觀念/ 恐同言論/ ''死gay''稱呼… 都源自電影,並非筆者立場。 於 movie.douban.com -

#71.自媒體 - INSIDE

《超認真少年》頻道分享專業工業教學影片,讓更多人了解並尊重工業,顛覆大眾對做工的人刻板印象,專訪超級斜槓職人阿仔師。 於 www.inside.com.tw -

#72.臺灣同志文學(小說)史論 - 個人網頁空間

的中譯,豈料後來的實際運用,越來越趨近“lesbian/gay",反倒是queen後來另有別的翻譯(見下);不過衡 ... 見下);去年甫出版的張愛玲完成於一九七〇年代末的中篇〈同學少年. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#73.【預購】樓下住個GAY 陳克華 - 海風書屋

◇89篇彩虹散文集結+1篇〈我的徵婚啟事〉=90篇男同生活側寫│Chapter 1公寓生活│ 一個人的早餐,一個人上下班,一個人上健身房,一個人的除夕夜…… 我是Gay,我沒有 ... 於 www.seabreezebooks.com.sg -

#74.同志消費政治與同志平權運動: - 中央大學性/別研究室

自第一屆同志遊行起,其成員每每以僅身著超短三角泳褲群集. 現身遊行隊伍。2009年6月,正式成立「水男孩同志游泳社」,以「陽光、多元、包容」. 為其社團宗旨( ... 於 sex.ncu.edu.tw -

#75.女同氣候變遷:姊妹們,別悲了! - 性別人權協會:新聞

說到T吧與PARTY文化,小安說,「女同志PARTY文化的開始,十幾二十年前就有T吧,不過那時候的T吧都唱台語歌,超可怕,後來在九零年代,出現搖滾看守所( ... 於 gsrat.net -

#76.2020 老婆買給老公的禮物& 父親節特輯【超認真少年】鋰電無 ...

自1923年成立以來,德國metabo美達寶專業電動工具不論在結構、外觀設計、製造工藝等各方面,皆比照德國人一絲不苟的工匠精神。跟隨著新型LiHD高密度充電鋰電池組的推出 ... 於 www.metabo.com.tw