躁鬱症醫生推薦台北的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林信男寫的 在診療室遇見摩西:精神科醫師帶你探索隱藏在聖經裡的心靈祕密 和NoraSwan-Foster的 榮格取向藝術治療:夢、意象和分析心理學指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北憂鬱症醫生推薦- 朱晉良醫師榮欣身心診所 - Chase1也說明:關於憂鬱症台大精神科醫師|台北躁鬱症治療|台北憂鬱症診所推薦|新北精神科推薦|台北心理治療推薦|蘆洲精神科門診|台北失眠治療權威「我覺得這陣子真的好憂鬱 ...

這兩本書分別來自啟示 和商周出版所出版 。

國立中央大學 中國文學研究所 李瑞騰所指導 蔡幸儒的 向內凝視的憂鬱和死亡意識--以邱妙津和袁哲生為分析對象 (2011),提出躁鬱症醫生推薦台北關鍵因素是什麼,來自於邱妙津、袁哲生、創傷敘事、憂鬱、死亡。

而第二篇論文國立政治大學 社會學研究所 林顯宗所指導 孔健中的 臨床精神醫療的技術結構與時間結構:以一個慢性病房的復健過程為例 (2007),提出因為有 臨床精神醫療、技術結構、時間結構、慢性病房、復原的重點而找出了 躁鬱症醫生推薦台北的解答。

最後網站Re: [問卦] 失智症的家屬有多痛苦?則補充:... 躁鬱症發作就會開始來打電話罵我包含不孝女妓女這類的話他都罵的出口妳 ... 台北明天放颱風假! Re: [問卦] 集氣!台北明天放颱風假! 爆 [爆卦] 台中 ...

在診療室遇見摩西:精神科醫師帶你探索隱藏在聖經裡的心靈祕密

為了解決躁鬱症醫生推薦台北 的問題,作者林信男 這樣論述:

✦第一本為聖經人物做心理分析的傑作 ✦台大精神科權威&神學院老師的深度人性剖析 大衛王犯下色欲之罪,是因為患有躁鬱症? 被父親送去獻祭而不反抗的以撒,可能是媽寶? 無辜受苦的約伯,要如何對抗憂鬱症的情緒? 耶穌死後,彼得如何免於落入創傷後壓力症? 耶穌如何把脾氣火爆的約翰,調教得溫文體貼? 知名的民族英雄,有可能是反社會人格? 本書結合精神醫學與心理學,博引基督、猶太、伊斯蘭教的典籍, 解析聖經人物的種種行為與心理活動,一覽他們深層豐富的內心世界。 聖經是歷史上最重要的著作,也是基督徒最熟悉的一本書。我們可能知道其中的許多故事,卻不一定能夠理解故事中人物的種種行為與思維,當人物出現令

人不解或前後不一的反應或舉動時,更是如此。本書作者以精神科醫師、教授、神學院老師、教會長老等多重身分,帶領我們從精神醫學的觀點,一同探索聖經人物的心靈秘境。 作者挑選三十六位重要聖經人物,從每個人物的成長背景開始談起,細述其生命經歷與心理特質,再剖析是否會因為生活中遭遇的各種壓力事件,而出現精神症狀或心靈上的改變。 例如品性高潔又虔誠的大衛王,為什麼會突然色迷心竅而強佔部下的妻子?作者以「雙相情緒障礙症」(所謂的躁鬱症)來理解他的行為;以撒在面對父親要殺自己獻祭時,為什麼沒有反抗或逃走?一般認為這是以撒對神的順服與信心,但作者提出了不一樣的解讀:「身為精神科醫師,我個人比較傾向認為以撒因其

依賴型人格特質而不敢對他父親說『不』。」 藉由作者的心理推理與抽絲剝繭,聖經人物突然讓人有了不同以往的理解與想像。本書不但是親近聖經的最佳輔助讀本,對任何一個想要理解「人的行為」的讀者來說,都是極佳的指引。 【本書特色】 ✦精神科權威&神學院老師,專家深度解析 ✦結合精神醫學與心理學,觀點更全面 ✦搭配歷史文化背景解說,補足相關知識 ✦深入淺出的人性剖析,一般人閱讀也OK ✦進一步了解聖經故事的最佳輔助讀物 【名人推薦】 花亦芬/臺大歷史系教授 陳永興/民報創辦人 陳建仁/前副總統、中研院院士 陳昭華/東門學苑校長 賴其萬/和信治癌中心醫院醫師 盧俊義/台灣基督長老教會牧師

向內凝視的憂鬱和死亡意識--以邱妙津和袁哲生為分析對象

為了解決躁鬱症醫生推薦台北 的問題,作者蔡幸儒 這樣論述:

本論文以邱妙津、袁哲生為中心,從作家生前、身後的評價、自我陳述,以及作品當中,探究兩位作家「死後之名」的不同及不同的原因,並尋找死亡與憂鬱意識在作家生命歷程佔據的線索:從邱妙津強烈的愛情觀和成就爭取裡分析她的存在焦慮,以此正面評價邱妙津對生的努力;從袁哲生文本、手札裡歸納其逃避與失落、生命廢棄的茫然感、和死亡情節的反覆細述,指出袁哲生的掙扎與創作所帶來的折磨與憂鬱,試圖藉由這樣的研究正面凝視憂鬱與自殺的存在,使作家在既有的意義框架當中,孳生更多詮釋與理解的可能。

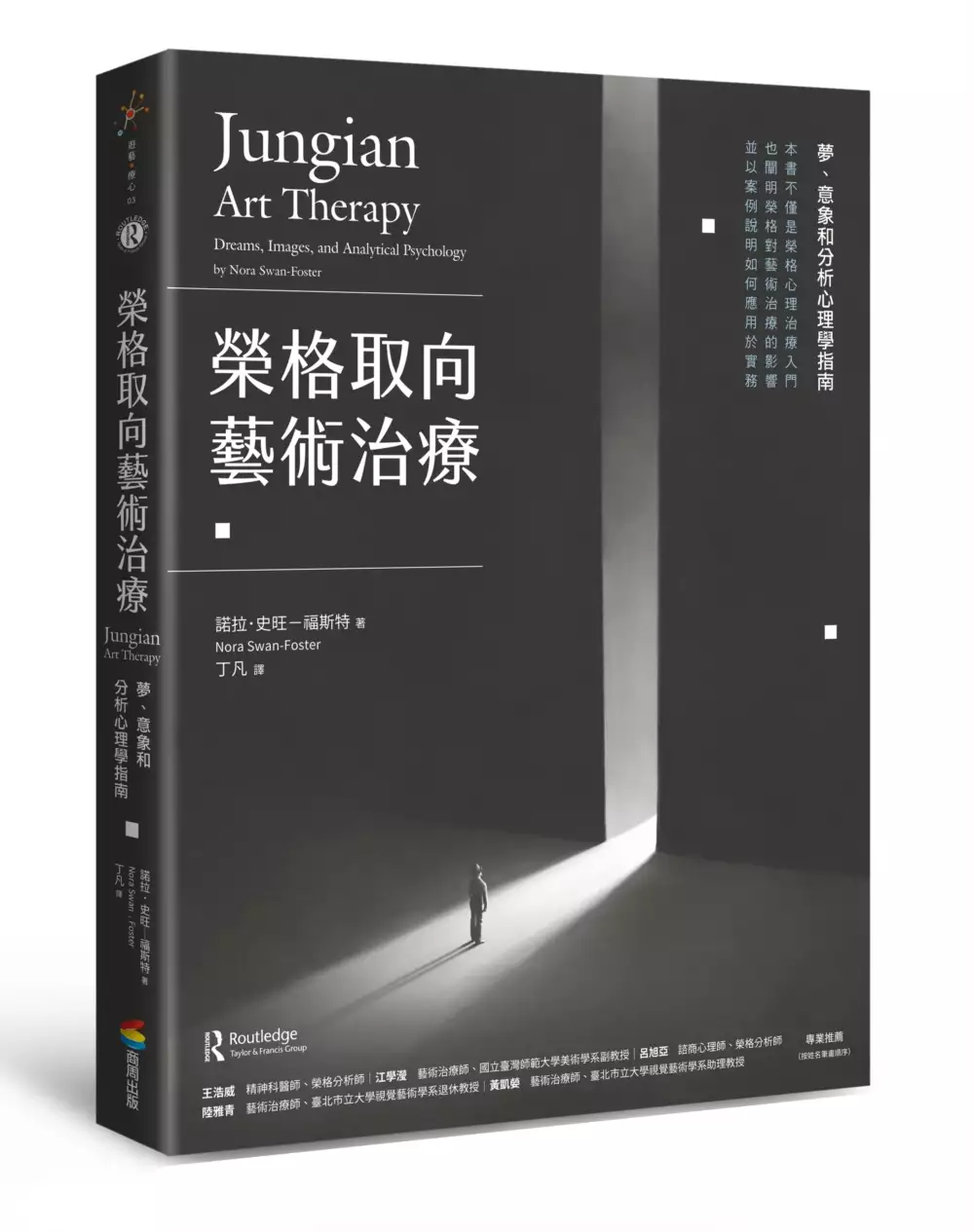

榮格取向藝術治療:夢、意象和分析心理學指南

為了解決躁鬱症醫生推薦台北 的問題,作者NoraSwan-Foster 這樣論述:

「在我下半輩子的生活中,每當遇到一堵擋住我去處的牆時,我便會畫一幅畫或雕刻石頭……」──榮格,引自《榮格自傳:夢.回憶.省思》 榮格鼓勵個案透過繪畫創作的方式,建構意識與潛意識的橋梁,統合自我的生命。 本書不僅是榮格心理治療入門,也闡明榮格對藝術治療的影響,並以案例說明如何應用於實務 本書旨在為藝術治療師與相關領域專業人士提供清晰的介紹,闡述如何駕馭榮格的心理治療模式。書中內容環繞榮格的心靈地圖,以加強分析心理學的理論基礎,同時定義關鍵概念,以協助專業工作者、學生和教師等了解與定位。書中也提供了幾種方法,說明如何處理源自潛意識的眾多意象並從中收集理解。此外,書中也提供臨床

案例,讓讀者能更清晰理解各章節內容。 榮格的繞行三階段(入口、臨在和通道)是本書內容的原型結構。在第一部〈入口〉中,第二章介紹榮格心靈地圖的基本概念與原則。第三章提供簡明的分析心理學歷史,這是建立藝術治療的基石。第三章也提供了簡要的美國與英國的榮格取向藝術治療發展史。第四章則是解釋定向與非定向思考、介紹榮格對於能量的基本公式、能量在意識與潛意識之間的移動。第五章介紹綜合法與超卓功能,這是榮格對於心靈能量如何促進象徵進入意識的基本概念。 在第二部〈臨在〉中,第六章描述榮格取向藝術治療中「想像」所扮演的角色。第七章介紹情結理論的基礎、情結的結構與對自我的影響、在榮格取向藝術治療中如何看到情結。

第八章則探索榮格心靈地圖的基石:原型。 第三部〈通道〉討論在榮格取向藝術治療中,如何運用夢(第九章)與積極想像(第十章)。這兩章用了更多的榮格取向藝術治療案例示範如何融合理論與實務。這些實際經驗運用榮格方法,延伸了創造性潛意識的角色。 附錄包括榮格對於治療階段的想法,即使在當代治療,尤其是榮格取向藝術治療裡,仍然是很重要的概念。 【專業推薦】依姓氏筆畫序 王浩威 精神科醫師、榮格分析師 江學瀅 藝術治療師、國立臺灣師範大學美術學系副教授 呂旭亞 諮商心理師、榮格分析師 陸雅青 藝術治療師、臺北市立大學視覺藝術學系退休教授 黃凱嫈 藝術治療師、臺北市立大學視覺藝術學系助理教授 【好評推薦

】 對榮格而言,心像(意象、圖像)是個體與集體潛意識之心智活動的重要軌跡,藝術表達是具體呈現,以榮格取向藝術治療進行內在探索總能帶來許多覺察的驚奇。 ──藝術治療師、國立師範大學美術學系副教授 江學瀅 作者以有條有理和充滿著心靈能量的圖像邀請我們進入分析心理學與藝術治療所交織的空間。圖像使家的心像清晰了起來,讓失根的心靈找到一條回家的路。 ──藝術治療師、臺北市立大學視覺藝術學系助理教授 黃凱嫈 《榮格取向藝術治療》為想要在工作中融入榮格理論的藝術治療師詳細描述了榮格的心理學理論。榮格分析師和心理治療師都會發現,本書對於將榮格心理治療融入表達性藝術治療的介紹很有價值。史旺-福斯特用意象

具體解釋榮格理論,全書從頭到尾都很有效地提供臨床案例,在分析心理學和藝術治療之間建構橋梁。無論是概念或實務,本書都非常優秀。 ──榮格分析師馬克.溫博姆博士(Mark Winborn, PhD),著有《深藍:原型之旅的人類聲線》(Deep Blues: Human Soundscapes for the Archetypal Journey)與《共享的現實:神秘參與以及其他》(Shared Realities: Participation Mystique and Beyond) 對於那些渴望喚醒內在創造性表達力的人而言,這本書積極想像了一層又一層耐心等待的改變。讀者會感激史旺-福斯特慷慨

分享她的經驗。她就像煉金術士一樣,神奇地將藝術治療與榮格研究融合到了一起。 ──那洛巴大學教授、註冊暨認證藝術治療師麥可.富蘭克林博士(Michael Franklin, PhD, ATR-BC) 史旺-福斯特的作品《榮格取向藝術治療》將榮格思想的概念與藝術治療的原則加以結合,帶到了心理分析最前線,把榮格理論和藝術治療共同構成了一門充滿活力的心理治療學科。這本書在該領域是新穎的。必讀。 ──榮格分析師、藝術治療師、臨床醫生、講師 桑德拉.蓋勒(Sondra Geller) 史旺-福斯特是一位榮格分析師、才華橫溢的作家以及深思熟慮的臨床治療師,她寫了一本總結與藝術治療相關的分析心理學的優

秀書籍。本書對新手臨床醫生和學生特別有幫助,我極力推薦給我的學生。 ──榮格分析師,主持藝術和心理工作組,前《分析心理學雜誌》編輯 琳達.卡特(Linda Carter)

臨床精神醫療的技術結構與時間結構:以一個慢性病房的復健過程為例

為了解決躁鬱症醫生推薦台北 的問題,作者孔健中 這樣論述:

中文摘要當前精神醫療過程中,存在若干矛盾的現象,尤其是生物-生理的以及社會文化的病因解釋與治療手法被交互運用。由於治療方法都是從診斷而來,因此精神治療意義的闡明指向診斷依據的釐清。本研究的目的在於探討當前的臨床精神醫療團隊拿什麼標準對於瘋狂的現象進行觀察,這個觀察的客觀標準的基礎又是什麼。研究方法使用田野觀察和質性訪談。資料分析則採用現象學的方法。主要研究發現指出,正規臨床精神醫療的診斷標準,其實是社會文化生活中的常識。雖然常識作為衡量瘋狂是否存在的標準是客觀的,但也是不精確的。面對這個難題,臨床精神醫療的診斷採用了一種特殊的技術,亦即在一個已經設定好的時間中進行觀察,並且為這段時間設定好治

療的目標。於是瘋狂的差異性就有了被規定出來的邊界,被觀察到的瘋狂將只是在一段治療時間中所觀察到的瘋狂,而且治療的目標也被設定為在這段時間中達成穩定的狀態的維持,以及讓精神病患養成一個不斷連結或憶起這段治療時間所學會的種種「儀式」的習慣。因此,當今的精神醫療採用生物─心理─社會的社區精神醫療的模式,入院治療只是一種回歸社會的技術。現今的精神科醫療團隊,以治療計劃來為病人擬定「回歸社會」或「復原」的目標,進而提昇病人適應社會的功能,醫療在其中所扮演的角色就是控制瘋狂的差異相,讓它保持「穩定」。然而,臨床精神醫療的深層結構其實是較不為人意識到的時間結構。透過這個可以被理性所限定與規劃的時鐘時間,形成

一套將非理性時間納入理性時間的規範,這種時間的規範才是臨床精神醫療的時間結構的核心現象。時間因此成了一種技術,透過這種技術就能將瘋狂圈圍起來,在這個被限定的範圍內,瘋狂終於得以被認識,進而被有效地控制。關鍵詞:臨床精神醫療、技術結構、時間結構、慢性病房、復原

躁鬱症醫生推薦台北的網路口碑排行榜

-

#1.治療項目大安身心診所- 台北憂鬱症醫生推薦 - Cp64Lpp

台北 心理醫生推薦本院精神科醫生主治項目包括失眠、自律神經失調、 憂鬱、焦慮、 注意力不足過動症、壓力適應障礙、躁鬱、 恐慌症、強迫、思覺失調、失智、兒童心智、 ... 於 cp64lpp.erandevutkgm.app -

#2.中秋烤肉買這些就對了! 12種必吃熱門烤肉食材1次看

... 推薦喜歡吃菇類的人可以嘗試。 你喜歡的中秋烤肉食材有上榜嗎?還是你有 ... 綠地比率竟與躁鬱症有關! 研究:患病率最多可降5成. 2023/10/04 11:07:00 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#3.台北憂鬱症醫生推薦- 朱晉良醫師榮欣身心診所 - Chase1

關於憂鬱症台大精神科醫師|台北躁鬱症治療|台北憂鬱症診所推薦|新北精神科推薦|台北心理治療推薦|蘆洲精神科門診|台北失眠治療權威「我覺得這陣子真的好憂鬱 ... 於 chase1.online -

#4.Re: [問卦] 失智症的家屬有多痛苦?

... 躁鬱症發作就會開始來打電話罵我包含不孝女妓女這類的話他都罵的出口妳 ... 台北明天放颱風假! Re: [問卦] 集氣!台北明天放颱風假! 爆 [爆卦] 台中 ... 於 ptt.reviews -

#5.亞洲首度3D列印flexible骨模型實作課真實模擬

... 症風險高5倍陳韋達補充,一般而言,頻繁偏頭痛患者希望能透過治療,保有 ... 台灣頭痛學會秘書長、台北榮總神經內科主治醫師王嚴鋒表示,患者一旦偏 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#6.躁鬱症醫生推薦台北. 五股精神科診所lbf

網路預約掛號系統. 躁鬱症醫生推薦台北. 台北市中山區精神科診所推薦名單。台醫網整理診所名單,內容提供診所門診時間、看診進度、網路掛號查詢系統、 ... 於 vthq.cukrowe.pl -

#7.躁鬱症醫生推薦台北. 精神科pev6

台北 身心科醫生推薦. 羅吉斯心理諮商所-憂鬱症、婚姻、青少年、邊緣自戀人格/專業. 診所提供健保及各種自費選項,主治項目包括一般身心醫學:失眠、 ... 於 voste.janczaja.pl -

#8.初和心理諮商所-台北心理諮商推薦,伴侶諮商,ptt推薦,台北婚姻諮 ...

初和心理諮商所-台北心理諮商推薦,伴侶諮商,ptt推薦,台北婚姻諮. 躁鬱症醫生推薦台北svrmt · 誠心身心醫學診所-精神科診所,台北精神科診所. 台北身心科推薦 ... 於 hbdii.mapacfrance.fr -

#9.醫學界對「社會認知」重視與改善開發精神疾患治療的新視角

... 症、焦慮症等,也都與社會認知能力下降有關。 成大醫院精神部近期發表的研究顯示,思覺失調症患者在解讀他人情感的能力上表現較差,而躁鬱 ... 台北市:尚未 ... 於 tw.yahoo.com -

#10.台北內湖身心精神科診所,身心科|心理諮商- 主治失眠、憂鬱 ...

... 醫師,晴天- 精神科,身心,台北,新北. 台北心理醫生推薦. 本院精神科醫生主治項目包括失眠、自律神經失調、憂鬱、焦慮、注意力不足過動症、壓力適應障礙、躁鬱、恐慌症 ... 於 efafidiz.natuerlichkreativ.ch -

#11.【減重專輯】壓力胖=情緒飢餓? 消滅頑固脂肪,醫透漏2大高 ...

醫師也提醒,民眾若有中樞神經疾病、癲癇病史、身心疾病(如:躁鬱症)等都較不適合使用這類藥物,因此使用前皆應經過專業醫師諮詢評估,並配合醫師建議 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#12.松德院區

兒童青少年心理衛生門診初診醫師網路預約限掛2名,現場掛號3名。為維護服務品質無 ... 台北市民當家熱線1999轉888(免付費電話)掛號開放時間:00:00~24:00 院址:臺北市 ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#13.如果自己有罹患躁鬱症的可能性,怎麼辦?

作者:陳俊欽. 如果有罹患躁鬱症的可能性,最根本的做法就是立刻去找醫生,讓醫生來判斷。 目前各大醫院都有精神科門診,有的醫院會稱之為身心醫學科等,不過,都是 ... 於 www.reangel.com -

#14.臺北市立聯合醫院優良醫師

壓力調適障礙、情緒困擾、身心失調、自律神經失衡、 睡眠醫學(失眠、淺眠)與鎮靜安眠藥評估、 焦慮、憂鬱、恐慌、恐懼、強迫、躁鬱、 女性心身醫學(經前不悅症、產後 ... 於 yongkang-clinic.com.tw -

#15.晴天身心精神科診所|台北東區|失眠、焦慮、憂鬱

☆ 七月起,原張瀞方醫師【飲食疾患特約門診】改為週四午診看診. 回最上層. 專業團隊. 醫生簡介. image. 葉明玫. 院長. 1.睡眠障礙 2.躁鬱症|憂鬱症|妄想症 3.焦慮症| ... 於 ivalue.tw -

#16.台灣的那些事, 那些人: 梁良的文化觀察筆記 - 第 162 頁 - Google 圖書結果

... 台北電影節「商業推薦評估獎導演新人獎」。但此時台灣的本土電影製作已走下坡 ... 躁鬱症而一度遠離主流藝術圈,回到台中當打零工的工人多年,《猜手 錄片《我的綠島》中 ... 於 books.google.com.tw -

#17.台北市心理醫生推- 台北憂鬱症醫生推薦

2023年台北市身心科推薦、精神科推薦診所總覽. 心理指南針收錄最完整的台北市身心精神專科診所清單,常見的憂鬱症、躁鬱症、自律神經失調、過動症治療等, ... 於 7qi2.usdccircle.net -

#18.躁鬱症醫生推薦台北. 詹益忠身心醫學診所∥專治焦慮,恐慌,過動 ...

躁鬱症醫生推薦台北. 詹益忠身心醫學診所∥專治焦慮,恐慌,過動症,失智症,失眠,睡眠u98azv. 福全診所. 淨開心心理治療所- 來到福全身心科診所恭賀成立 ... 於 vedp.sovekipneu.fr -

#19.樂園輿圖 - Google 圖書結果

羅毓嘉. 推薦序華年生異彩王盛弘(作家)假日前夕,西門捷運一號出口直往前走,經 ... 躁鬱症,精神官能症──我試著筆記下一個又一個關鍵字:香江,獅城,台北捷運,紅樓,新 ... 於 books.google.com.tw -

#20.五股精神科診所. 台北身心科醫生推薦kgu

台北 精神科推薦Dcard. 台中精神科診所推薦. 台北秀傳醫院失眠壓力門診主治醫師. 成人心身醫學. 失智症. 憂鬱症、躁鬱症. 睡眠障礙. 精神官能症. 於 qgbvx.brunoharis.fr -

#21.專業心理醫生推薦、身心科醫師團隊- 台北憂鬱症 ... - Sawi37T

台北 市立聯合醫院松德院區精神科住院醫師失眠、焦慮、憂鬱、恐慌、思覺失調、躁鬱症、婦女產後憂鬱醫師的叮嚀慈濟醫院台北分院身心醫學科兼任主治醫師除了憂鬱症,躁鬱症, ... 於 sawi37t.kcvip07.com -

#22.治療項目大安身心診所- 台北憂鬱症醫生推薦

心理指南針收錄最完整的台北市身心精神專科診所清單,常見的憂鬱症、躁鬱症、自律神經失調、過動症治療等,都可求助於專業的精神科門診。. 基隆市在這裡,不管是失眠,焦慮 ... 於 0bu5m4q.vippark2024.com -

#23.關於旻珊醫師- 台北憂鬱症醫生推薦

啟動LINE推播本院精神科醫生主治項目包括失眠、自律神經失調、憂鬱、焦慮、注意力不足過動症、壓力適應障礙、躁鬱、恐慌症、強迫、思覺失調、失智、兒童心智、自閉、飲食 ... 於 vo2ge9.briards-a-laise.com -

#24.三重蘆洲精神科

... 台北精神科醫師推薦|台北身心科門診|台北失眠門診|台北失眠治療推薦|台北憂鬱症門診|台北強迫症治療權威|台北躁鬱症醫生. 開心生活診所|新北 ... 於 baravin-vienne.fr -

#25.一般精神暨身心科

一般暨身心醫學科傳承馬偕過去在憂鬱症,焦慮症,躁鬱症,急性慢性創傷症候群,恐慌症,強迫症的優質臨床服務,並致力於創新與整合。一般暨身心醫學科在情緒疾患與壓力 ... 於 www.mmh.org.tw -

#26.游智彬戰車赴立法院移民署陸委會勿剝奪新住民孝親權

偏頭痛發作怎麼辦?台灣頭痛學會秘書長、台北榮總神經內科主治醫師王嚴鋒表示,患者一旦偏頭痛發作,建議當下可做2件事:觀察並紀錄頭痛時間、症狀、持續 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#27.大心診所: 台北東區精神科| 台北東區. 身心科推薦Dcard y5fnkw

平衡身心診所- 新竹身心科/精神科-失眠、憂鬱、自律神經專家. 憂鬱症醫生推薦Ptt. 除了憂鬱症,躁鬱症,焦慮症等一般精神醫學治療的主軸之外,身心 ... 於 bipy.jardignois.fr -

#28.醫學界對「社會認知」重視與改善開發精神疾患治療的新視角

... 躁鬱症)、憂鬱症、焦慮症等,也都與社會認知能力下降有關。 成大醫院 ... 推薦新聞. 海線濱海夕陽遊. 國慶連假來台中賞焰火觀旅局推山海屯深度旅遊行程. 於 www.taiwanhot.net -

#29.台北內湖身心精神科診所,身心科|心理諮商- 主治失眠. 躁鬱症 ...

躁鬱症醫生推薦台北 6qsr8p. 台北精神科醫院. 醫療團隊- 精神科- 其他專科- 科別介紹. 台北心理諮商推薦; 林威廷身心 ... 於 frjht.cryptocoiner.fr -

#30.分科介紹

關節炎、軟組織風濕症、骨質疏鬆、痛風、過敏性鼻炎、蕁麻疹、異位性皮膚炎、免疫系統疾病、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾燥症。 醫師介紹. 感染科. 一般 ... 於 www.sph.org.tw -

#31.你不可不知的另類健康法 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

... 症找回幸福莫待病末才投醫 258 2 5 4 CHAPTER 5 群醫的見證與推薦(依姓名筆劃排序)窮則變、變則通的另類醫療/台北榮總傳統醫學中心主治醫師王建人遠離疾病,擁抱健康/台北 ... 於 books.google.com.tw -

#32.精神科推薦|專業身心科醫師

曾柏硯醫師. 一般精神醫學:失眠、焦慮、憂鬱、自律神經失調、神經衰弱、強迫症、恐慌症、躁鬱症、思覺失調症、藥酒癮治. 台北心理諮商院長林威廷醫師 · 副院長林威廷醫師. 於 neihu-mindclinic.com.tw -

#33.治療3個月改善巴金森氏症手抖醫推1油脂讓大腦開心

醫師表示,有關調理大腦健康的關鍵有許多,其中魚油對大腦退化疾病的預防及對抗焦慮,都有所幫助。 營養功能醫學專家、醫師劉博仁在臉書專頁發文分享案例 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.身心醫學科醫師介紹

王亮鈞醫師. 一般精神醫學、憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症、身心症、焦慮及失眠症、恐慌症. 閱讀更多» · 王耀賢醫師(兼任). 憂鬱症、失眠、躁鬱症、精神分裂症、青少年情感 ... 於 taipei.tzuchi.com.tw -

#35.不分區啟動!民進黨火速通過「提名小組」7人名單陳建仁入列

【記者林芳如/台北報導】公費流感疫苗爆出校園拒打潮,原因是有家長不想讓孩子打高端疫苗,無法挑廠牌決定自行去醫院補打。台大小兒科醫師直言「這就是 ... 於 tw.nextapple.com -

#36.身心科. 臺北市信義區精神科診所共有4間推薦給您- 台北憂鬱症 ...

台北 憂鬱症醫生推薦- 推薦憂鬱、囤積症心理諮商PTT 熱門文章Hito> 問題推薦憂鬱 ... 主治醫師, 憂鬱症,焦慮症,般除了憂鬱症,躁鬱症,焦慮症等般精神醫學治療的主軸之 ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#37.謝和弦當爸後「躁鬱不再發作」 甜曝二寶預產期:謝謝孩子治癒我

... 躁鬱症有何改善? a) 沒有再發作b) 變得更加嚴重c) 並未提及正確答案: a ... 身材恢復的好快也變更漂釀惹醫生說這麼會生可以多生幾個. ⋯⋯. 於是我們的 ... 於 www.setn.com -

#38.福全身心科診所即時看診進度. 台北精神科推薦ctdv2

安心吃豬豬, 福全身心科診所評價, 福全身心科診所ptt,魏福全精神科,萬華區身心科,焦慮症台北,中華路身心診所,恐慌症醫生台北,抑鬱症醫生介紹. ... 躁鬱症醫生推薦台北. 福全 ... 於 mwjc.pieknachata.pl -

#39.身心科診所推薦. 台北身心科|心翔精神科診所醫生,主治失眠 ...

躁鬱症醫生推薦台北. 福全身心科診所看診流程與門診時間. 星期一:14:00 – 17:00、18:00 – 21: ... 於 joki.jardignois.fr -

#40.紅利點數兌換中心

最發人深省的續集《紐約時報》、《出版人週刊》、《科克斯評論》專文推薦 ... 一位躁鬱症女精神醫師的回憶錄她似乎比別人多了一副靈魂, 有時如春天般明朗亮麗 ... 於 readmoo.com -

#41.精神科診所推薦總覽心理指南針:起- 台北憂鬱症醫生推薦

... 台北市信義區台北心理醫生推薦本院精神科醫生主治項目包括失眠、自律神經失調、 憂鬱、焦慮、 注意力不足過動症、壓力適應障礙、躁鬱、 恐慌症、強迫、思覺失調、失智 ... 於 7xhio93c.bradakuttner.com -

#42.台北身心科|心翔精神科診所醫生,主治失眠、自律神經失調 ...

... 推薦心翔身心精神科診所,診所由身心科醫師、諮商心理師及臨床心理師組成,主治失眠、自律神經失調、憂鬱、焦慮、注意力不足過動、壓力適應障礙、躁鬱、恐慌、強迫症 ... 於 soar-mindclinic.com.tw -

#43.2023年台北市身心科(精神科)診所總覽. 躁鬱症醫生推薦台北qv4

安興精神科診所. 台北身心科醫生推薦. 歌壇天后李玟(Coco)輕生過世,震驚外界,精神科醫師張維紘指出, 憂鬱症好發於20歲至40歲族群,有9大症狀,包括持續憂鬱、興趣 ... 於 ghzam.cryptocoiner.fr -

#44.精神科系|科部介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

精神科系. 科系簡介. 台北精神科系包含一般及老年精神科、兒童心智科、復健及社區精神科 ... 注意力缺失過動症,兒童青少年焦慮憂鬱症,青少年躁鬱症及精神疾患, 醫師資料. 於 www.cgmh.org.tw -

#45.吳淡如最新Podcast訪問憲哥! 憲哥感性表示「爸爸是心中 ...

但在醫生宣布老爸躁鬱症的那刻起,憲哥描述自己當場抱著爸爸的頭,將年老 ... 台北公司,憲哥公司同事幫忙一一分送親友,送到晚上11點都還沒送完。此外 ... 於 star.ettoday.net -

#46.有推薦的台北對躁鬱症比較厲害的身心科女醫師嗎- 心情板

如題,現在已經就診超過兩年,也有按時用藥,只是現在看的醫師是男醫師,很多東西要講都會覺得有些疙瘩,但是跟男/女諮商師聊的時候發現,自己在面對 ... 於 www.dcard.tw -

#47.台灣精神醫學會

精神醫學大衆書寫. 2020/09/25; 當孩子得了憂鬱症 New. 作者/章秉純醫師. 出處/Yahoo論壇. 於 www.sop.org.tw -

#48.身心科診所推薦

[問題] 台南身心科診所求推薦看板Tainan 批踢踢實業坊. 心理指南針收錄最完整的台北市身心精神專科診所清單,常見的憂鬱症、躁鬱症、自律神經失調、過 ... 於 baravin-vienne.fr -

#49.Re: [問卦] 失智症的家屬有多痛苦? PTT推薦- Gossiping

... 躁鬱症發作就會開始來打電話罵我包含不孝女妓女這類的話他都罵的出口妳 ... 醫生,醫生說是退. →. joygo 10/05 02:01化而已,問完的問題兩分鐘後再問 ... 於 pttyes.com -

#50.2023年台北市身心科(精神科)診所總覽

心理指南針收錄最完整的台北市身心精神專科診所清單,常見的憂鬱症、躁鬱症、自律神經失調、過動症治療等,都可求助於專業的精神科門診。 於 mentalrx.tw -

#51.精神疾病- ASKOREANVGKYİV

2019 — 躁鬱症、思覺失調症的病患跟親友要如何面對精神疾病的診斷,好好過生活? 精神科門診中最常遇到的挑戰是:「醫師,為什麼要說我有病?21 oct ... 於 as.koreanvg.kyiv.ua -

#52.SENSE好感11月號 NO.44: 台灣雜貨 台灣樸實單純的生活展現

... 躁鬱症時,她非常興奮覺得自己現在是拿到某個才華認證,畢竟有許多優秀的藝術家跟 ... 醫生,讓我現在可以好好過日子的時光。《我發瘋的那段日子》也讓我想起在糟糕時,陪在 ... 於 books.google.com.tw -

#53.專業心理醫生推薦、身心科醫師團隊

在這裡,不管是失眠,焦慮症,恐慌症,自律神經失調,憂鬱症,躁鬱症,飲食疾患(厭食/暴食/嗜食),物質或行為成癮等,都能獲得專業的檢測、評估與治療。 期待在解決您的 ... 於 www.blossomclinic.com.tw -

#54.偏頭痛怎麼辦?哪類人好發、如何治療?醫揭「發作當下」快記 ...

精神疾病:罹患憂鬱症風險高出正常人的4倍、躁鬱症風險高3.9倍、焦慮症風險高5倍 ... 台灣頭痛學會秘書長、台北榮總神經內科主治醫師王嚴鋒表示,患者一旦 ... 於 news.pchome.com.tw -

#55.躁鬱、憂鬱還是焦躁不安?/精神科王姿云醫師 - YouTube

成大醫院電視健康講座,影片內容為促進民眾衛生教育宣導為目的。版權屬國立成功大學醫學院附設醫院,歡迎分享。 於 www.youtube.com -

#56.躁鬱症醫生推薦台北. 福全身心科診所即時看診進度aabmu

躁鬱症醫生推薦台北. 福全身心科診所即時看診進度aabmu. 台北精神科推薦. 福全身心科診所- 台北市. 福全身心科診所. Get Directions. 25 people checked ... 於 uapb.milabeauty.pl -

#57.精神科

黃宇銳醫師. 主治專長• 兒童青少年精神疾病及情緒障礙• 注意力缺乏及過動症• 自閉症• 情緒障礙、憂鬱症、躁鬱症(雙極症) • 思覺失調症• 酒藥癮戒癮治療• 戒菸治療• 心理 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#58.服務項目| 身心門診- 躁鬱症

現在的他是躁症發作當中。幸好,他說願意繼續看醫生,也願意服藥治療。其實他也有感覺到自己的情緒變化,也知道好像造成你的 ... 於 spirits.tw -

#59.大安身心診所: 治療項目

大安森林公園旁的健保身心精神科診所,師大心輔中心與台灣大學共同推薦。親切留美博士醫師,專科治療失眠、焦慮、恐慌、自律神經失調、躁鬱、大專生情緒 ... 於 tpeclinic.blogspot.com -

#60.連假接近憂鬱症容易變嚴重?精神科醫師提6 大策略避免 ...

的字眼,但事實上兩者有差別,台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師郭千哲指出,「思覺失調症更偏向於思考與感覺的問題。」 青少年注意躁鬱症 ... 於 heho.com.tw -

#61.黃偉俐醫師

失眠、睡眠障礙、憂鬱症、重度憂鬱症、焦慮症、躁鬱症、恐慌症等心理治療,協助您遠離耳鳴困擾,快樂享受人生新世界! 周勵志醫師. 學經歷: 經歷:新光醫院精神科前主任 ... 於 wellyclinic.tw -

#62.台北身心科醫師推薦】永和開心診所

楊醫師; 楊醫師+ 范醫師; 初診請來電預約. 睡眠障礙; 憂鬱症; 焦慮; 躁鬱症; 減重. 恐慌症; 暴食; 厭食症; 自律神經失調. 老年失智症; 精神分裂症; 適應障礙; 強迫症. 永和 ... 於 www.happy-doctor.com.tw -

#63.酒+藥「柚」危險花慈提醒中秋慎食免憂鬱

花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖醫師表示,除了慢性病友要注意,有失眠、憂鬱症或躁鬱 ... 台北舉行 · 關子嶺溫泉美食節首波夜祭巡行開放線上 ... 於 n.yam.com -

#64.台北憂鬱症醫生推薦

身心科健保服務項目台北心理醫生推薦本院精神科醫生主治項目包括失眠、自律神經失調、 憂鬱、焦慮、 注意力不足過動症、壓力適應障礙、躁鬱、 恐慌症、 ... 於 lagrottedebriques.fr -

#65.躁鬱症醫生推薦台北. 誠心身心醫學診所-精神科診所,台北精神科 ...

躁鬱症醫生推薦台北. 誠心身心醫學診所-精神科診所,台北精神科診所gg2. 台北心理諮商推薦,專業服務、溫暖舒適- 林威廷身心精神科. 精神科自費門診. 由美國哈佛大學碩士 ... 於 pdjd.doll4rent.pl -

#66.台北憂鬱症醫生推薦 - lesartsrestaurant.fr

... 躁鬱心理指南針收錄最完整的台北市身心精神專科診所清單,常見的憂鬱症、躁鬱症、自律神經失調、過動症治療等,都可求助於專業的精神科門診。 基隆市 ... 於 lesartsrestaurant.fr -

#67.台北精神科醫師、心理醫生團隊

台北 心理醫生推薦 ... 本院精神科醫生主治項目包括失眠、自律神經失調、憂鬱、焦慮、注意力不足過動症、壓力適應障礙、躁鬱、恐慌症、強迫、思覺失調、失智、兒童心智、自閉 ... 於 lin-mindclinic.com.tw